5. 山水田园诗四首 课件 (7)

图片预览

文档简介

课件55张PPT。第一单元 唐诗之旅(上)5 山水田园诗四首第一单元 唐诗之旅(上)过目不忘

孟浩然因诗绝仕途

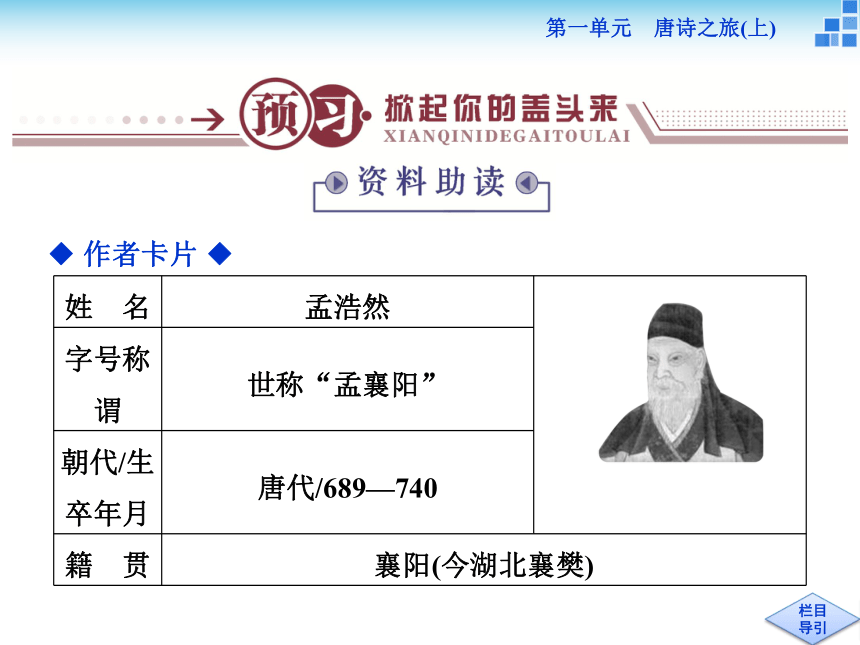

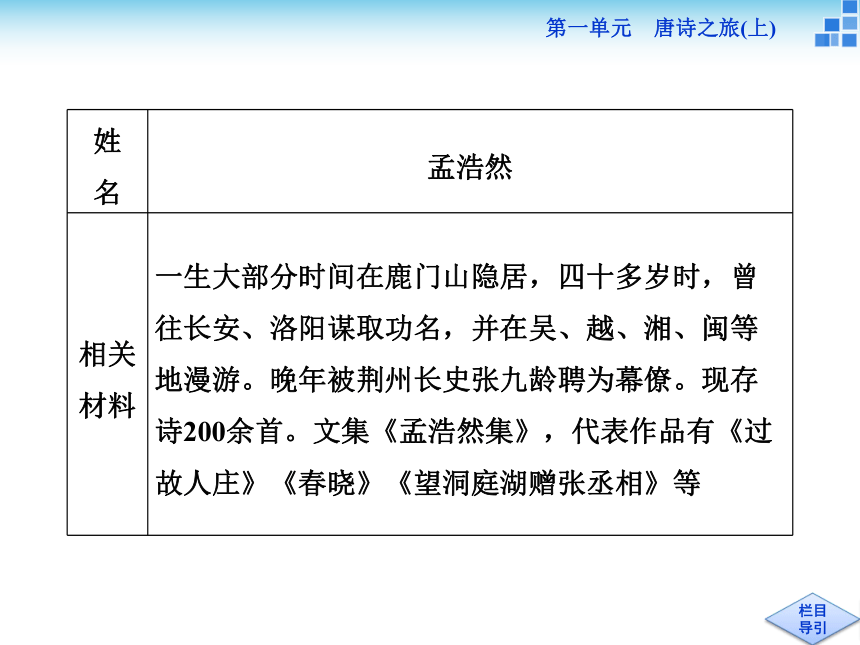

孟浩然来到长安,经诗人王维引见,将自己作的一首《岁暮归南山》吟诵给唐玄宗听。其诗曰:“北阙休上书,南才归敝庐。不才明主弃,多病故人疏。白发催年老,青阳逼岁除。永怀愁不寐,松月夜窗虚。”诗中流露了一种怀才不遇的怨愤之情。玄宗听完后叹息说:“朕未弃你,是你自己不求功名,却作此诗!”于是把他遣回终南山。孟浩然便一生未能仕进。◆ 作者卡片 ◆◆ 背景呈现 ◆

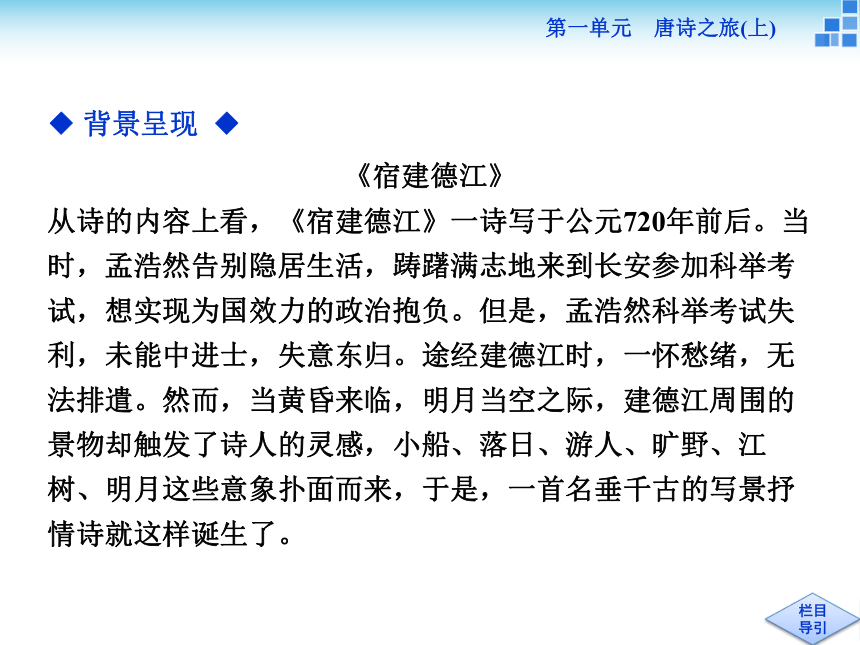

《宿建德江》

从诗的内容上看,《宿建德江》一诗写于公元720年前后。当时,孟浩然告别隐居生活,踌躇满志地来到长安参加科举考试,想实现为国效力的政治抱负。但是,孟浩然科举考试失利,未能中进士,失意东归。途经建德江时,一怀愁绪,无法排遣。然而,当黄昏来临,明月当空之际,建德江周围的景物却触发了诗人的灵感,小船、落日、游人、旷野、江树、明月这些意象扑面而来,于是,一首名垂千古的写景抒情诗就这样诞生了。《终南望余雪》

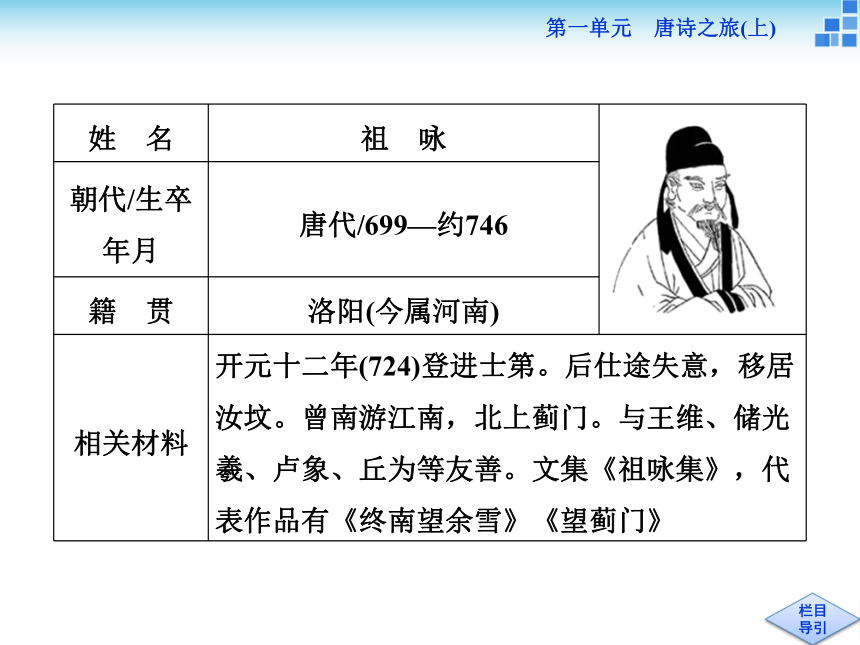

这是祖咏的一首传世名作,也是一首应试诗。当时,年轻的诗人满怀建功报国的凌云壮志,从东都洛阳来到了帝都长安参加科举考试。诗人早闻长安城南的终南山以其独特的风姿横亘关中,广绵千余里,又恰逢终南山的秀丽山色。这样,一首流传千古的传世名作便在酝酿之中了。当在科考中看到“终南望余雪”的试题时,诗人便用一颗赤诚的爱国之心抒写了这首忧国忧民、清奇冷峻的小诗。《田家杂兴八首(其二)》

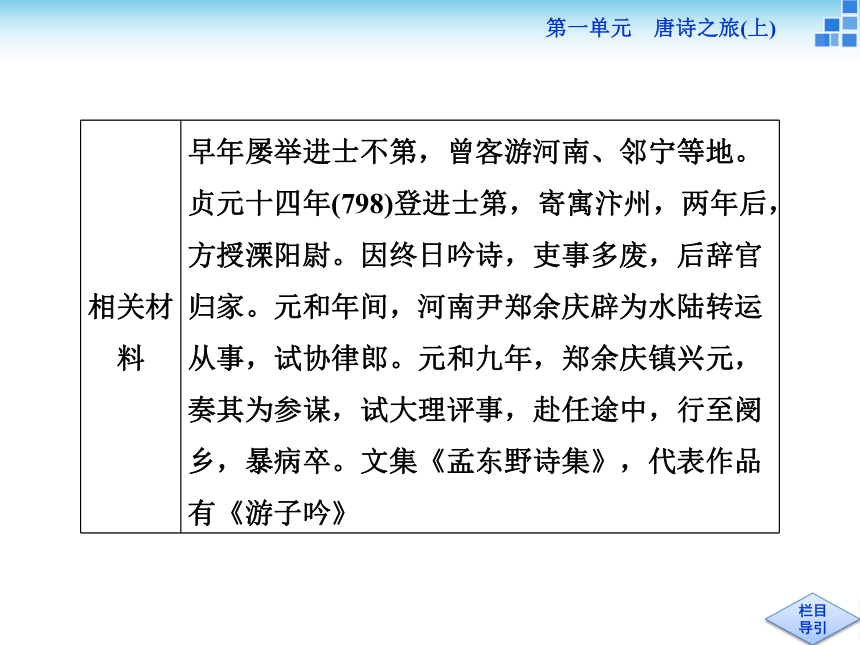

储光羲的生活经历较为曲折。他进士及第后任安宜等地县尉,不久辞官归乡,曾与王维等人隐居终南山多年。后又出仕,在安史之乱中被叛军俘虏,接受伪职。之后因此而被贬南方,卒于贬地。他在贬职之后,思想发生了很大变化,诗歌创作也达到了一个崭新的境界。这一时期,他创作了不少反映田园生活的诗篇,如《田家杂兴八首》《田家即事》等,是其直接写田园生活的代表作。在这些诗中,由于作者想表达的是返璞归真、养性怡情的思想,言玄理的成分较多,艺术上并不成功。《游终南山》

这是孟郊五言古体诗的代表作品之一。诗人在公务之余,曾有幸去游历终南山。终南山自魏晋至唐,一直是“隐士”的摇篮、旅游的胜地。◆ 知识链接 ◆

山水田园诗派

中国唐代山水田园诗派,以反映田园生活、描绘山水景物为主要内容,继承和发展了陶渊明的田园诗和谢灵运、谢朓等人的山水诗。代表人物有盛唐的王维、孟浩然、储光羲、常建等,中唐的韦应物、柳宗元等。他们的作品较多地反映了闲适淡泊的思想情绪,色彩淡雅,意境幽深,多采用五言古体和五言律绝的形式。他们在发掘自然美方面,既能概括地描写雄奇壮阔的景物,又能细致入

微地刻画自然事物的动态;在自然景物的观察上别有匠心,能够巧妙地捕捉适于表现其生活情趣的种种形象,构成独到的意境,把六朝以后的山水诗向前推进了一步。水中的小块陆地指树梢崇尚,追逐坦荡打猎生活悠闲傲然野旷天低树江清月近人终南阴岭秀积雪浮云端兀然倾一壶日月石上生山中人自正路险心亦平1.“野旷天低树,江清月近人。”黄叔灿(清)在《唐诗笺注》中说:“‘野旷’一联,人但赏其写景妙,不知其即景而言旅情,有诗外味。”试分析其这样说的原因。

[名师指津]抓住“低”“近”两个关键词并结合诗人的羁旅情感分析即可。我的理解:“低”字从“旷”字生出,“近”字从“清”字生出。原野空旷,故见天低于树;江水清澈,故觉月近于人。这是一首写羁旅愁思的诗。一个“低”字寄寓着诗人沉闷抑郁的愁思,一个“近”字暗含着诗人孤独寂寞的心境。诗中虽不见一个“愁”字,但无处不有羁旅之愁。

这两句好似诗人怀着愁心,在这广阔而宁静的宇宙之中,经过一番上下求索,终于发现了还有一轮明月和他是如此亲近。寂寞的愁心似乎寻得了慰藉。2.《终南望余雪》:“终南阴岭秀,积雪浮云端。”祖咏写这两句和标题有何关系?其中运用“阴”和“秀”的好处是什么?

[名师指津]第1问注意诗句与诗题的照应关系。第2问要围绕用词的准确性阐释。我的理解:这两句从标题中的“望”字着眼,句句写雪景,描绘了从长安城里看到的终南山阴岭的秀色。从长安城中遥望终南山,所见的自然是它的“阴岭”(山北叫“阴”);而且,唯其“阴”,才有“余雪”,由此可见用词准确。“秀”是望中所得的印象,既赞颂了冬日雪后终南山的秀美,又引出下句。“积雪浮云端”即是“终南阴岭秀”的具体内容。3.试赏析“林表明霁色,城中增暮寒”。

[名师指津]作答时,注意两点:①是要具体分析对比艺术手法的运用;②是要结合诗句关键字词的情感色彩,联系全诗主旨来分析诗句所透漏的思想情感。我的理解:这两句,一写山林,一写城中,仍紧扣着题目中的“望”字;一写所见,一写所感,已全然将雪后的特点和盘托出。诗人采用对比手法,将山林明亮的美景,与城中暮色昏暗、寒气凛冽的景象作鲜明的对照,有意无意地透露自己厌恶混浊的官场和冷漠的世情,倾心向往高洁亮丽的大自然的情感。4.分析《田家杂兴八首(其二)》和陶渊明的《归园田居》的异同。

[名师指津]从两诗的语言形式、思想内容、艺术特点等方面分析其异同点。

我的理解:这两首诗的相同之处都是以五言古体的形式描绘农村山水田园的美丽风光。从景物描绘中,表现出诗人的节操和志向。艺术风格上崇尚恬淡自然。同时,它们又有所不同。储光羲的《田家杂兴八首(其二)》是以农家生活为题材,较贴近社会生活,把自己的志向与现实生活相比较,旗帜鲜明地表现出自己的生活理想。而陶渊明是一位隐士,他的诗在对山水田园风光的自然描绘中,表现出的是一种恬淡的风格,意境深远,超凡脱俗。5.试分析“山中人自正,路险心亦平”的表达技巧。

[名师指津]要分析出前后两句各自运用的艺术手法及其对情感的表达效果。

我的理解:这两句诗是一个工整的对偶句,抒发了自己在山中游玩的感受。“中”与“正”同义,山“居中”无偏,人“正”而不邪,由山及人,运用类比方法,抒发诗人对山及人的赞颂之情。“险”与“平”义相反,因为人“正”,所以路再“险”,心态仍是“平”的。这是以“路险”反衬出诗人心中平坦,其中寓意深刻。《宿建德江》

1.精巧的构思。作者抓住特定情境下的景物进行描写,富有层次感。有张有弛,跌宕起伏。

2.意象鲜明。诗中描绘了日暮、小船、天色、江水、月亮等意象,并通过这些意象把诗人此刻的心境淋漓尽致地展现在了读者面前。

3.情景交融。王国维说:“一切景语皆情语。”在诗中,情和景绝对不会是孤立的。这首小诗非常传神地表达了这一点。《终南望余雪》

1.主题深刻,立意巧妙。

昔人论文字,以意为主。“终南阴岭秀,积雪浮云端。林表明霁色,城中增暮寒。”诗人站在长安城楼上,遥望终南山上的余雪,想到长安还有许多贫穷的百姓,他们缺衣少食,能否在饥寒中渡过难关。其关心民疾之意,隐含其中。这首诗通过最后一句抒发感慨显露主旨,显得十分婉转。

2.情景交融,富有图画美。

三、四两句对仗整齐,把雪后之景、雪后之情如画绘出,山顶积雪能增加城中暮寒,情景交融,山中雪景呼之欲出。3.运用烘托手法。

最末一句将城里寒意尽数烘托而出,收束有力,同前三句联构而成佳篇。《田家杂兴八首(其二)》

1.内容积极充实,形式质朴多变。

储光羲的诗作,关心民生疾苦,内容积极向上,具有强烈的现实主义精神。

储光羲在诗体的运用方面也取得了很高的成就。概而言之,五律沉雄慷慨,意气飞动;五绝写景自然,超妙传神;七绝语浅情深,音节优美。诗风古雅质朴。2.写景抒情融为一体,在对比中凸显情怀,语言朴实清新,平淡中有深意。

描写景物多为青山白云、鸣禽芳草、清风流水,人物多是幽人隐士、野老牧童、挑夫浣女,表现出其回归自然、向往闲适隐逸的思想。多数诗歌偏于恬静淡雅,富于阴柔之美。1.抒情文段

仁者乐山,智者乐水。仁智者乐山水。人类就生活在山水之间。山水之博大奥妙,不仅在于它是人类生活的摇篮,还在于它是艺术的泉源。山水孕育出历代的文艺精品,不信你看荆浩的《匡庐图》,张择端的《清明上河图》,马远的《山径春行图》和李可染的《山村飞瀑》。不信你读范仲淹的《岳阳楼记》,王勃的《滕王阁序》,朱自清的《荷塘月色》。再不然你可以听听《春江花月夜》《高山流水》和《平湖秋月》。我们是山水的儿子,是山水孕育了我们。当面对雄奇的山水,缠绵的山水,闲适的山水,有独自风韵的山水,能够启发人的激情和心智的山水,能够使人的灵性同自然的天性相互贯通的山水,还有凝结着浓厚历史文化的山水时,人与山水间便产生一种沟通,当然这种沟通不需要语言。在大漠,在戈壁,在天山下,在草原上,更能使人深刻理解粗犷豪放的含义。在苏州,在杭州,在富春江,在白堤、苏堤,才能最真切地体味江南风韵的情致。那寒山寺的钟声,塔尔寺的暮鼓,少林寺的旗幡,武当山的禅雾,留给人多少悬念!那坍塌的殷都,悲凉的垓下,肃穆的潼关,殷红的赤壁,留给人多少望风遥怀之想!2.议论文段

机遇,对一个人来说十分重要,但关键是你能否把握。据说,孟浩然四十多岁时才到京师游历,他曾在太学作诗,满座宾客都感慨佩服,无人能及。一次,大诗人王维邀请他到内署,忽报唐玄宗到了。这是一个很好的显示自己才华的机会,但孟浩然却惊慌地躲到床底下。王维实话实说,玄宗大喜道:“我听说过这个人,但从来没有见过,他为什么要害怕得躲起来呢?”于是叫孟浩然来见。这原本是能让他平步青云的大好时机,但他却没好好把握。当皇帝问他的诗时,他朗诵的却是怨天尤人之诗,到了“不才明主弃”一句,唐玄宗很不高兴地说:“你自己不想做官,我何尝抛弃过你,为什么要诬蔑我呢?”于是孟浩然被放还,一生未受重用。大唐柳色

余显斌

渭城在哪儿?唐代的柳色是否还那么清新? 每次送别时,总想陪伴着友人走进客舍,像唐代诗人那样叫上一壶酒,点上几碟菜,在四周绿色中间“二人对酌山花开,一杯一杯复一杯”。可每次都是来也匆匆去也匆匆,总也无法如愿以偿。同唐人相比,我们总是少了一份旷达,一份恬淡,一份缠绵。

唐人的神韵,唐人的风范,犹如他们所歌颂的柳色一样,永远那么潇洒,那么清新,那么多情,也永远在唐诗里“依旧烟笼十里堤”,让我们这些后来人向往,又让我们无法企及。

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。 今夜,月色宜人,独坐在客舍里,看黄昏的月光给窗户镶上一道金边,一直伸向山的那一边。我的思绪又一次踏着遍地月光,沿着《渭城曲》所铺设的意境,走上了去阳关的古道。

去阳关的道路上,多了驼铃狼烟,多了孤独、寂寞与苍凉。然而,这一切都挡不住唐人哒哒的马蹄。不就是沙漠吗?他们就是为沙漠而来,为“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑而来,为那“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的奇美而来,为“天下谁人不识君”的自信而来。

于是,唐诗中出现了离别,出现了折柳。 客舍对饮,灞桥折柳,这种习俗不知是否起于唐代,然而却被唐人挥洒得淋漓尽致、情意万千。当他们拉着马的缰绳,立在驿道边,折柳相送、依依惜别时,风吹动着他们青色的长衫,飘飘欲飞。

唐代国势强盛,读书士子人人奋袂而起,走出书斋,离家别子,仗剑远游,去河朔,去塞上,去长安,以求博取功名利禄,入世之心极重。可一旦他们发现所求必须以人格付出为筹码时,他们却惶惑了,他们沉默了,他们爆发了,最终选择义无反顾地高唱“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,长揖而去,拂袖归山,然后再去寻找新的起点。 他们重视功名,但更重视人格的独立、精神的自由。唐代文人的腰杆同笔杆一样铁硬,因而,唐诗就显得洒脱,富有个性。而唐代的诗人们却漂泊南北,沦落天涯,饱尝颠沛流离之苦。

别,是经常的;聚,是短暂的。可唐人的感情从没被滚滚红尘所消磨。相反,由于长期漂泊在外,他们更需要友情慰藉,于是,他们更看重友情。倾盖如故,一见倾心,彼此从不因身份、地位与政见的不同而有所改变,也不因生死而隔离。李白和杜甫京华一见,从此至死不相忘。元稹在谪所听说白居易被贬后,重病之中昏夜惊起,绕室彷徨,如同身受。而白居易到了晚年,读到元稹的遗诗犹涕下沾襟,不能自已 唐人,真是太多情了。在南来北往的路上,送人的,折柳相赠;离去的,接枝挥别。“春风知别苦,不遣柳条青。”然而,柳条一年一青,岁月却慢慢老去,唐人衣袂飘飘,迈着潇洒的步子,一步步走入历史的深处,成为一处可望而不可即的风景。唐诗名句集锦

①野旷天低树,江清月近人。(孟浩然《宿建德江》)

②夜来风雨声,花落知多少。(孟浩然《春晓》)

③待到重阳日,还来就菊花。(孟浩然《过故人庄》)

④人事有代谢,往来成古今。(孟浩然《与诸子登岘山》)

⑤草木本无意,荣枯自有时。(孟浩然《江上寄山阴崔少府国辅》)⑥以文常会友,唯德自成邻。(祖咏《清明宴司勋刘郎中别业》)

⑦冬春无异色,朝暮有清风。(储光羲《杂咏五首·石子松》)

⑧青春须早为,岂能长少年。(孟郊《劝学》)

⑨谁言寸草心,报得三春晖。(孟郊《游子吟》)

⑩春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊《登科后》)

孟浩然因诗绝仕途

孟浩然来到长安,经诗人王维引见,将自己作的一首《岁暮归南山》吟诵给唐玄宗听。其诗曰:“北阙休上书,南才归敝庐。不才明主弃,多病故人疏。白发催年老,青阳逼岁除。永怀愁不寐,松月夜窗虚。”诗中流露了一种怀才不遇的怨愤之情。玄宗听完后叹息说:“朕未弃你,是你自己不求功名,却作此诗!”于是把他遣回终南山。孟浩然便一生未能仕进。◆ 作者卡片 ◆◆ 背景呈现 ◆

《宿建德江》

从诗的内容上看,《宿建德江》一诗写于公元720年前后。当时,孟浩然告别隐居生活,踌躇满志地来到长安参加科举考试,想实现为国效力的政治抱负。但是,孟浩然科举考试失利,未能中进士,失意东归。途经建德江时,一怀愁绪,无法排遣。然而,当黄昏来临,明月当空之际,建德江周围的景物却触发了诗人的灵感,小船、落日、游人、旷野、江树、明月这些意象扑面而来,于是,一首名垂千古的写景抒情诗就这样诞生了。《终南望余雪》

这是祖咏的一首传世名作,也是一首应试诗。当时,年轻的诗人满怀建功报国的凌云壮志,从东都洛阳来到了帝都长安参加科举考试。诗人早闻长安城南的终南山以其独特的风姿横亘关中,广绵千余里,又恰逢终南山的秀丽山色。这样,一首流传千古的传世名作便在酝酿之中了。当在科考中看到“终南望余雪”的试题时,诗人便用一颗赤诚的爱国之心抒写了这首忧国忧民、清奇冷峻的小诗。《田家杂兴八首(其二)》

储光羲的生活经历较为曲折。他进士及第后任安宜等地县尉,不久辞官归乡,曾与王维等人隐居终南山多年。后又出仕,在安史之乱中被叛军俘虏,接受伪职。之后因此而被贬南方,卒于贬地。他在贬职之后,思想发生了很大变化,诗歌创作也达到了一个崭新的境界。这一时期,他创作了不少反映田园生活的诗篇,如《田家杂兴八首》《田家即事》等,是其直接写田园生活的代表作。在这些诗中,由于作者想表达的是返璞归真、养性怡情的思想,言玄理的成分较多,艺术上并不成功。《游终南山》

这是孟郊五言古体诗的代表作品之一。诗人在公务之余,曾有幸去游历终南山。终南山自魏晋至唐,一直是“隐士”的摇篮、旅游的胜地。◆ 知识链接 ◆

山水田园诗派

中国唐代山水田园诗派,以反映田园生活、描绘山水景物为主要内容,继承和发展了陶渊明的田园诗和谢灵运、谢朓等人的山水诗。代表人物有盛唐的王维、孟浩然、储光羲、常建等,中唐的韦应物、柳宗元等。他们的作品较多地反映了闲适淡泊的思想情绪,色彩淡雅,意境幽深,多采用五言古体和五言律绝的形式。他们在发掘自然美方面,既能概括地描写雄奇壮阔的景物,又能细致入

微地刻画自然事物的动态;在自然景物的观察上别有匠心,能够巧妙地捕捉适于表现其生活情趣的种种形象,构成独到的意境,把六朝以后的山水诗向前推进了一步。水中的小块陆地指树梢崇尚,追逐坦荡打猎生活悠闲傲然野旷天低树江清月近人终南阴岭秀积雪浮云端兀然倾一壶日月石上生山中人自正路险心亦平1.“野旷天低树,江清月近人。”黄叔灿(清)在《唐诗笺注》中说:“‘野旷’一联,人但赏其写景妙,不知其即景而言旅情,有诗外味。”试分析其这样说的原因。

[名师指津]抓住“低”“近”两个关键词并结合诗人的羁旅情感分析即可。我的理解:“低”字从“旷”字生出,“近”字从“清”字生出。原野空旷,故见天低于树;江水清澈,故觉月近于人。这是一首写羁旅愁思的诗。一个“低”字寄寓着诗人沉闷抑郁的愁思,一个“近”字暗含着诗人孤独寂寞的心境。诗中虽不见一个“愁”字,但无处不有羁旅之愁。

这两句好似诗人怀着愁心,在这广阔而宁静的宇宙之中,经过一番上下求索,终于发现了还有一轮明月和他是如此亲近。寂寞的愁心似乎寻得了慰藉。2.《终南望余雪》:“终南阴岭秀,积雪浮云端。”祖咏写这两句和标题有何关系?其中运用“阴”和“秀”的好处是什么?

[名师指津]第1问注意诗句与诗题的照应关系。第2问要围绕用词的准确性阐释。我的理解:这两句从标题中的“望”字着眼,句句写雪景,描绘了从长安城里看到的终南山阴岭的秀色。从长安城中遥望终南山,所见的自然是它的“阴岭”(山北叫“阴”);而且,唯其“阴”,才有“余雪”,由此可见用词准确。“秀”是望中所得的印象,既赞颂了冬日雪后终南山的秀美,又引出下句。“积雪浮云端”即是“终南阴岭秀”的具体内容。3.试赏析“林表明霁色,城中增暮寒”。

[名师指津]作答时,注意两点:①是要具体分析对比艺术手法的运用;②是要结合诗句关键字词的情感色彩,联系全诗主旨来分析诗句所透漏的思想情感。我的理解:这两句,一写山林,一写城中,仍紧扣着题目中的“望”字;一写所见,一写所感,已全然将雪后的特点和盘托出。诗人采用对比手法,将山林明亮的美景,与城中暮色昏暗、寒气凛冽的景象作鲜明的对照,有意无意地透露自己厌恶混浊的官场和冷漠的世情,倾心向往高洁亮丽的大自然的情感。4.分析《田家杂兴八首(其二)》和陶渊明的《归园田居》的异同。

[名师指津]从两诗的语言形式、思想内容、艺术特点等方面分析其异同点。

我的理解:这两首诗的相同之处都是以五言古体的形式描绘农村山水田园的美丽风光。从景物描绘中,表现出诗人的节操和志向。艺术风格上崇尚恬淡自然。同时,它们又有所不同。储光羲的《田家杂兴八首(其二)》是以农家生活为题材,较贴近社会生活,把自己的志向与现实生活相比较,旗帜鲜明地表现出自己的生活理想。而陶渊明是一位隐士,他的诗在对山水田园风光的自然描绘中,表现出的是一种恬淡的风格,意境深远,超凡脱俗。5.试分析“山中人自正,路险心亦平”的表达技巧。

[名师指津]要分析出前后两句各自运用的艺术手法及其对情感的表达效果。

我的理解:这两句诗是一个工整的对偶句,抒发了自己在山中游玩的感受。“中”与“正”同义,山“居中”无偏,人“正”而不邪,由山及人,运用类比方法,抒发诗人对山及人的赞颂之情。“险”与“平”义相反,因为人“正”,所以路再“险”,心态仍是“平”的。这是以“路险”反衬出诗人心中平坦,其中寓意深刻。《宿建德江》

1.精巧的构思。作者抓住特定情境下的景物进行描写,富有层次感。有张有弛,跌宕起伏。

2.意象鲜明。诗中描绘了日暮、小船、天色、江水、月亮等意象,并通过这些意象把诗人此刻的心境淋漓尽致地展现在了读者面前。

3.情景交融。王国维说:“一切景语皆情语。”在诗中,情和景绝对不会是孤立的。这首小诗非常传神地表达了这一点。《终南望余雪》

1.主题深刻,立意巧妙。

昔人论文字,以意为主。“终南阴岭秀,积雪浮云端。林表明霁色,城中增暮寒。”诗人站在长安城楼上,遥望终南山上的余雪,想到长安还有许多贫穷的百姓,他们缺衣少食,能否在饥寒中渡过难关。其关心民疾之意,隐含其中。这首诗通过最后一句抒发感慨显露主旨,显得十分婉转。

2.情景交融,富有图画美。

三、四两句对仗整齐,把雪后之景、雪后之情如画绘出,山顶积雪能增加城中暮寒,情景交融,山中雪景呼之欲出。3.运用烘托手法。

最末一句将城里寒意尽数烘托而出,收束有力,同前三句联构而成佳篇。《田家杂兴八首(其二)》

1.内容积极充实,形式质朴多变。

储光羲的诗作,关心民生疾苦,内容积极向上,具有强烈的现实主义精神。

储光羲在诗体的运用方面也取得了很高的成就。概而言之,五律沉雄慷慨,意气飞动;五绝写景自然,超妙传神;七绝语浅情深,音节优美。诗风古雅质朴。2.写景抒情融为一体,在对比中凸显情怀,语言朴实清新,平淡中有深意。

描写景物多为青山白云、鸣禽芳草、清风流水,人物多是幽人隐士、野老牧童、挑夫浣女,表现出其回归自然、向往闲适隐逸的思想。多数诗歌偏于恬静淡雅,富于阴柔之美。1.抒情文段

仁者乐山,智者乐水。仁智者乐山水。人类就生活在山水之间。山水之博大奥妙,不仅在于它是人类生活的摇篮,还在于它是艺术的泉源。山水孕育出历代的文艺精品,不信你看荆浩的《匡庐图》,张择端的《清明上河图》,马远的《山径春行图》和李可染的《山村飞瀑》。不信你读范仲淹的《岳阳楼记》,王勃的《滕王阁序》,朱自清的《荷塘月色》。再不然你可以听听《春江花月夜》《高山流水》和《平湖秋月》。我们是山水的儿子,是山水孕育了我们。当面对雄奇的山水,缠绵的山水,闲适的山水,有独自风韵的山水,能够启发人的激情和心智的山水,能够使人的灵性同自然的天性相互贯通的山水,还有凝结着浓厚历史文化的山水时,人与山水间便产生一种沟通,当然这种沟通不需要语言。在大漠,在戈壁,在天山下,在草原上,更能使人深刻理解粗犷豪放的含义。在苏州,在杭州,在富春江,在白堤、苏堤,才能最真切地体味江南风韵的情致。那寒山寺的钟声,塔尔寺的暮鼓,少林寺的旗幡,武当山的禅雾,留给人多少悬念!那坍塌的殷都,悲凉的垓下,肃穆的潼关,殷红的赤壁,留给人多少望风遥怀之想!2.议论文段

机遇,对一个人来说十分重要,但关键是你能否把握。据说,孟浩然四十多岁时才到京师游历,他曾在太学作诗,满座宾客都感慨佩服,无人能及。一次,大诗人王维邀请他到内署,忽报唐玄宗到了。这是一个很好的显示自己才华的机会,但孟浩然却惊慌地躲到床底下。王维实话实说,玄宗大喜道:“我听说过这个人,但从来没有见过,他为什么要害怕得躲起来呢?”于是叫孟浩然来见。这原本是能让他平步青云的大好时机,但他却没好好把握。当皇帝问他的诗时,他朗诵的却是怨天尤人之诗,到了“不才明主弃”一句,唐玄宗很不高兴地说:“你自己不想做官,我何尝抛弃过你,为什么要诬蔑我呢?”于是孟浩然被放还,一生未受重用。大唐柳色

余显斌

渭城在哪儿?唐代的柳色是否还那么清新? 每次送别时,总想陪伴着友人走进客舍,像唐代诗人那样叫上一壶酒,点上几碟菜,在四周绿色中间“二人对酌山花开,一杯一杯复一杯”。可每次都是来也匆匆去也匆匆,总也无法如愿以偿。同唐人相比,我们总是少了一份旷达,一份恬淡,一份缠绵。

唐人的神韵,唐人的风范,犹如他们所歌颂的柳色一样,永远那么潇洒,那么清新,那么多情,也永远在唐诗里“依旧烟笼十里堤”,让我们这些后来人向往,又让我们无法企及。

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。 今夜,月色宜人,独坐在客舍里,看黄昏的月光给窗户镶上一道金边,一直伸向山的那一边。我的思绪又一次踏着遍地月光,沿着《渭城曲》所铺设的意境,走上了去阳关的古道。

去阳关的道路上,多了驼铃狼烟,多了孤独、寂寞与苍凉。然而,这一切都挡不住唐人哒哒的马蹄。不就是沙漠吗?他们就是为沙漠而来,为“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑而来,为那“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的奇美而来,为“天下谁人不识君”的自信而来。

于是,唐诗中出现了离别,出现了折柳。 客舍对饮,灞桥折柳,这种习俗不知是否起于唐代,然而却被唐人挥洒得淋漓尽致、情意万千。当他们拉着马的缰绳,立在驿道边,折柳相送、依依惜别时,风吹动着他们青色的长衫,飘飘欲飞。

唐代国势强盛,读书士子人人奋袂而起,走出书斋,离家别子,仗剑远游,去河朔,去塞上,去长安,以求博取功名利禄,入世之心极重。可一旦他们发现所求必须以人格付出为筹码时,他们却惶惑了,他们沉默了,他们爆发了,最终选择义无反顾地高唱“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,长揖而去,拂袖归山,然后再去寻找新的起点。 他们重视功名,但更重视人格的独立、精神的自由。唐代文人的腰杆同笔杆一样铁硬,因而,唐诗就显得洒脱,富有个性。而唐代的诗人们却漂泊南北,沦落天涯,饱尝颠沛流离之苦。

别,是经常的;聚,是短暂的。可唐人的感情从没被滚滚红尘所消磨。相反,由于长期漂泊在外,他们更需要友情慰藉,于是,他们更看重友情。倾盖如故,一见倾心,彼此从不因身份、地位与政见的不同而有所改变,也不因生死而隔离。李白和杜甫京华一见,从此至死不相忘。元稹在谪所听说白居易被贬后,重病之中昏夜惊起,绕室彷徨,如同身受。而白居易到了晚年,读到元稹的遗诗犹涕下沾襟,不能自已 唐人,真是太多情了。在南来北往的路上,送人的,折柳相赠;离去的,接枝挥别。“春风知别苦,不遣柳条青。”然而,柳条一年一青,岁月却慢慢老去,唐人衣袂飘飘,迈着潇洒的步子,一步步走入历史的深处,成为一处可望而不可即的风景。唐诗名句集锦

①野旷天低树,江清月近人。(孟浩然《宿建德江》)

②夜来风雨声,花落知多少。(孟浩然《春晓》)

③待到重阳日,还来就菊花。(孟浩然《过故人庄》)

④人事有代谢,往来成古今。(孟浩然《与诸子登岘山》)

⑤草木本无意,荣枯自有时。(孟浩然《江上寄山阴崔少府国辅》)⑥以文常会友,唯德自成邻。(祖咏《清明宴司勋刘郎中别业》)

⑦冬春无异色,朝暮有清风。(储光羲《杂咏五首·石子松》)

⑧青春须早为,岂能长少年。(孟郊《劝学》)

⑨谁言寸草心,报得三春晖。(孟郊《游子吟》)

⑩春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊《登科后》)