2024—2025学年度陕西省商洛市高一第二学期期末教学质量抽样监测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度陕西省商洛市高一第二学期期末教学质量抽样监测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 243.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-14 17:29:15 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度陕西省商洛市高一第二学期期末教学质量抽样监测

历史试题

2025.07

一、选择题:本题共16小题,每小3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.在古代两河流域乌尔第三王朝时期,国王舒尔吉不仅建立了完备的官僚体系来管理庞大的国家事务,还亲自参与地方神庙祭祀活动,并将自己的形象与神祇一同刻画在祭祀用品上;同时,通过颁布法律明确规定地方城邦需定期向王室缴纳定量的农产品和手工业制品。这反映出该时期( )

A.宗教信仰趋于统一 B.王权统治得到强化

C.商品经济较为发达 D.地方自治权力扩大

2.在欧洲中世纪早期,当大多数地区陷入文化和经济的低谷时,有一个国家凭借独特的地理位置和政治制度,继承并发展了希腊罗马文化。它保存了大量古代经典文献,拥有繁荣的城市经济和先进的官僚体系,成为当时连接东西方文化交流的重要枢纽。这个国家是( )

A.拜占庭帝国 B.法兰克王国 C.阿拉伯帝国 D.神圣罗马帝国

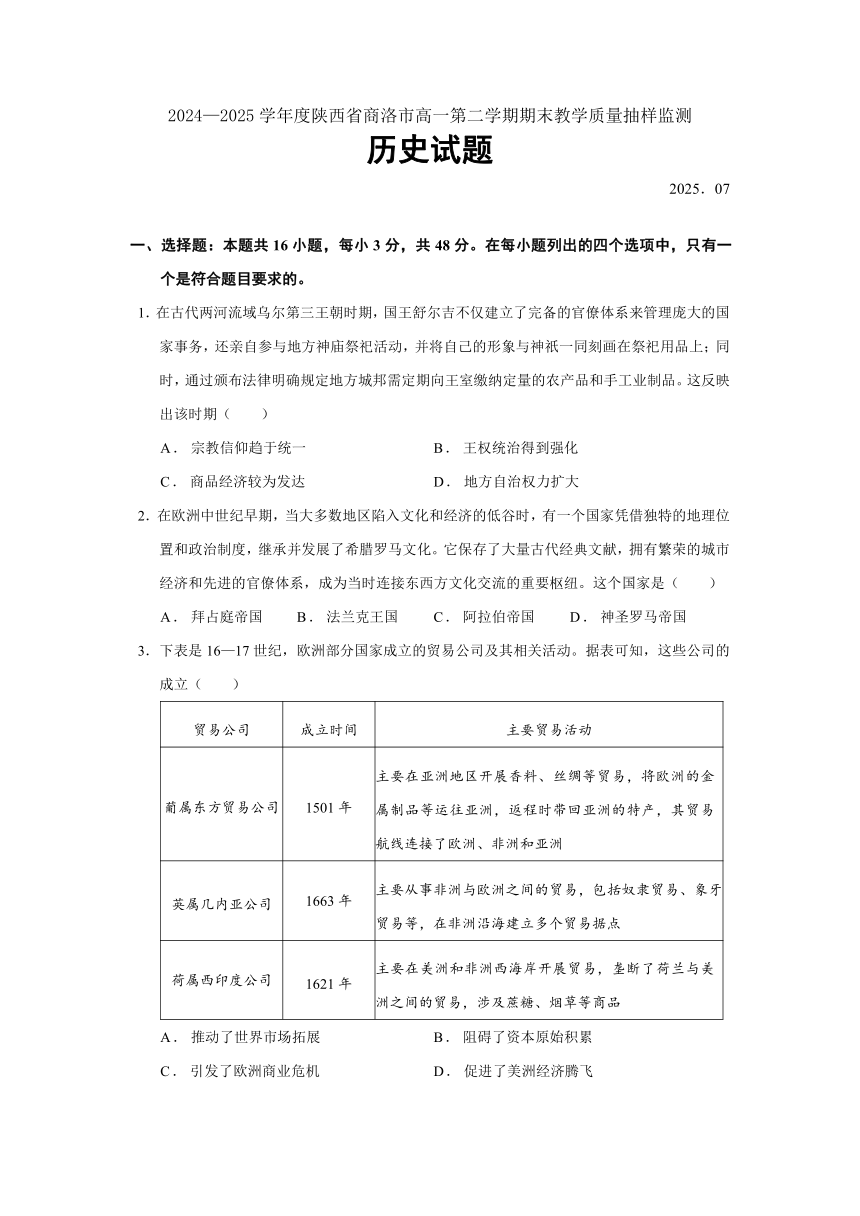

3.下表是16—17世纪,欧洲部分国家成立的贸易公司及其相关活动。据表可知,这些公司的成立( )

贸易公司 成立时间 主要贸易活动

葡属东方贸易公司 1501年 主要在亚洲地区开展香料、丝绸等贸易,将欧洲的金属制品等运往亚洲,返程时带回亚洲的特产,其贸易航线连接了欧洲、非洲和亚洲

英属几内亚公司 1663年 主要从事非洲与欧洲之间的贸易,包括奴隶贸易、象牙贸易等,在非洲沿海建立多个贸易据点

荷属西印度公司 1621年 主要在美洲和非洲西海岸开展贸易,垄断了荷兰与美洲之间的贸易,涉及蔗糖、烟草等商品

A.推动了世界市场拓展 B.阻碍了资本原始积累

C.引发了欧洲商业危机 D.促进了美洲经济腾飞

4.15世纪后期,教皇西克斯图斯四世在罗马兴建梵蒂冈图书馆,派遣专人前往拜占庭帝国搜集散失的古希腊、古罗马手稿、组织学者对《荷马史诗》《柏拉图对话录》等典籍进行校勘、注释,并资助出版家将这些经典刊印发行。同时,教廷还邀请人文主义艺术家装饰梵蒂冈宫,以神话和古典历史为主题创作壁画。这些举措( )

A.强化了教会对思想控制 B.旨在恢复古典宗教的权威

C.推动了人文主义的传播 D.引发了宗教改革运动兴起

5.某文献严厉谴责道,宗主国强行向殖民地人民征税却不给予其政治代表权,随意废除殖民地自行制定的法律,在殖民地驻扎常备军并要求当地居民供养,还切断殖民地与世界各地的贸易往来。该文献强调,当政府违背人民意愿、侵犯人民权利时,人民有权废除旧政府并建立新政权。这部文献是( )

A.《权利法案》 B.《独立宣言》

C.《人权宣言》 D.《拿破仑法典》

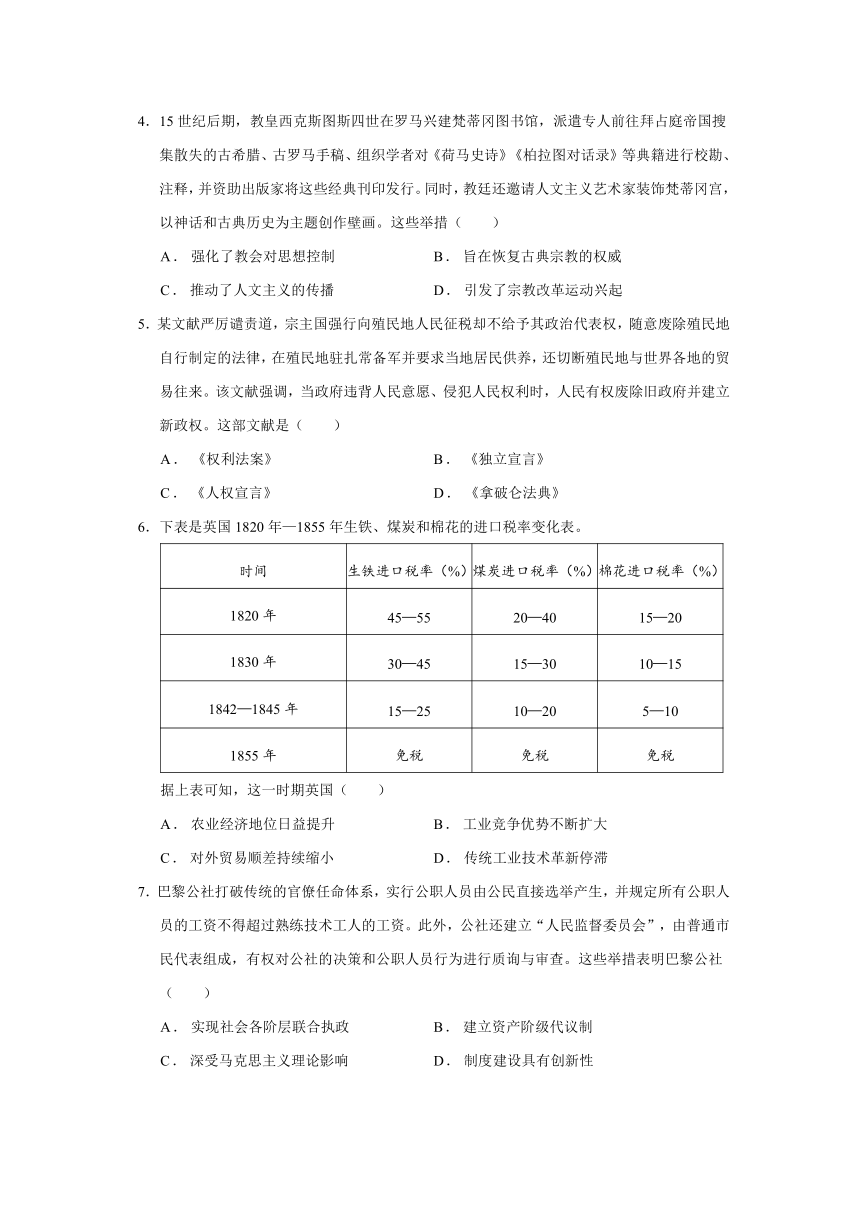

6.下表是英国1820年—1855年生铁、煤炭和棉花的进口税率变化表。

时间 生铁进口税率(%) 煤炭进口税率(%) 棉花进口税率(%)

1820年 45—55 20—40 15—20

1830年 30—45 15—30 10—15

1842—1845年 15—25 10—20 5—10

1855年 免税 免税 免税

据上表可知,这一时期英国( )

A.农业经济地位日益提升 B.工业竞争优势不断扩大

C.对外贸易顺差持续缩小 D.传统工业技术革新停滞

7.巴黎公社打破传统的官僚任命体系,实行公职人员由公民直接选举产生,并规定所有公职人员的工资不得超过熟练技术工人的工资。此外,公社还建立“人民监督委员会”,由普通市民代表组成,有权对公社的决策和公职人员行为进行质询与审查。这些举措表明巴黎公社( )

A.实现社会各阶层联合执政 B.建立资产阶级代议制

C.深受马克思主义理论影响 D.制度建设具有创新性

8.19世纪初,一位到访墨西哥的英国外交官记载:当地土生白人贵族开始拒绝使用西班牙姓氏,转而复兴阿兹特克文明中的传统命名方式;布宜诺斯艾利斯的知识分子刊物频繁刊登《荷马史诗》的西班牙语译本,并将古希腊城邦的独立精神与拉美现实类比。这些现象反映出拉美地区( )

A.传统文化全面复兴 B.经济自主意识增强

C.民族独立意识觉醒 D.殖民统治彻底瓦解

9.1932年,国际联盟在日内瓦召开世界裁军会议。英国代表主张限制欧洲陆军规模,却强调维持海军优势;法国代表要求确保自身安全前提下讨论裁军,实则主张对德国实施永久性军备限制;德国代表则以“军备平等”为由,要求突破《凡尔赛条约》的军事限制。这种分歧表明一战后( )

A.国际秩序面临挑战 B.集体安全机制成熟

C.和平主义成为主流 D.民族自决原则普及

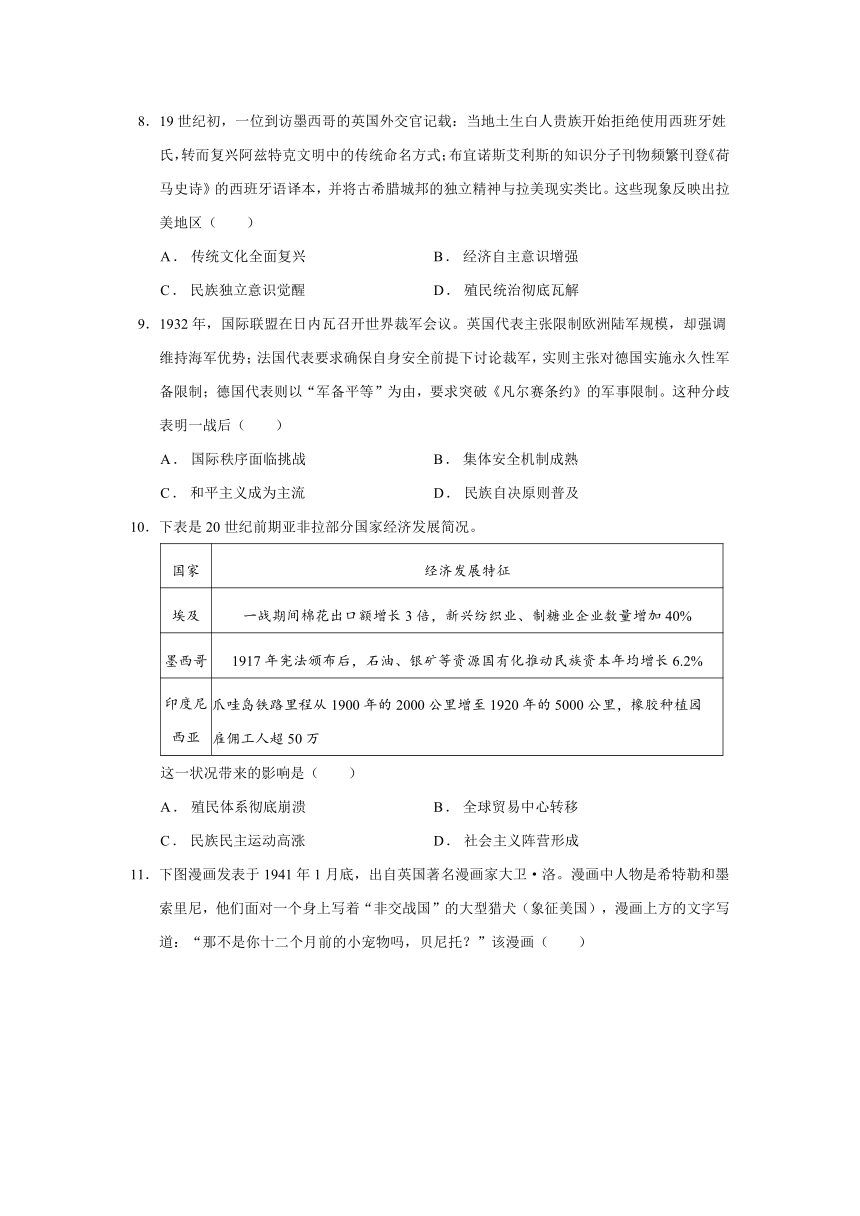

10.下表是20世纪前期亚非拉部分国家经济发展简况。

国家 经济发展特征

埃及 一战期间棉花出口额增长3倍,新兴纺织业、制糖业企业数量增加40%

墨西哥 1917年宪法颁布后,石油、银矿等资源国有化推动民族资本年均增长6.2%

印度尼西亚 爪哇岛铁路里程从1900年的2000公里增至1920年的5000公里,橡胶种植园雇佣工人超50万

这一状况带来的影响是( )

A.殖民体系彻底崩溃 B.全球贸易中心转移

C.民族民主运动高涨 D.社会主义阵营形成

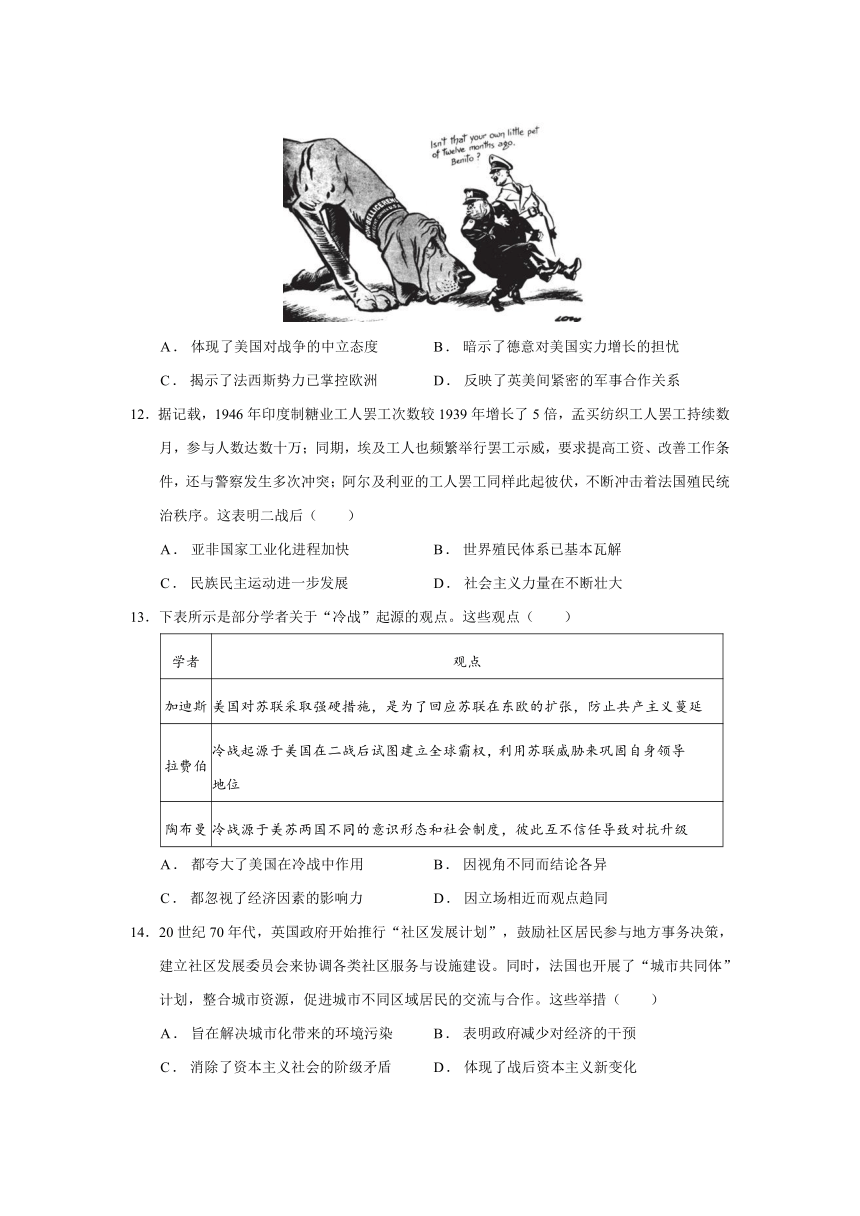

11.下图漫画发表于1941年1月底,出自英国著名漫画家大卫·洛。漫画中人物是希特勒和墨索里尼,他们面对一个身上写着“非交战国”的大型猎犬(象征美国),漫画上方的文字写道:“那不是你十二个月前的小宠物吗,贝尼托?”该漫画( )

A.体现了美国对战争的中立态度 B.暗示了德意对美国实力增长的担忧

C.揭示了法西斯势力已掌控欧洲 D.反映了英美间紧密的军事合作关系

12.据记载,1946年印度制糖业工人罢工次数较1939年增长了5倍,孟买纺织工人罢工持续数月,参与人数达数十万;同期,埃及工人也频繁举行罢工示威,要求提高工资、改善工作条件,还与警察发生多次冲突;阿尔及利亚的工人罢工同样此起彼伏,不断冲击着法国殖民统治秩序。这表明二战后( )

A.亚非国家工业化进程加快 B.世界殖民体系已基本瓦解

C.民族民主运动进一步发展 D.社会主义力量在不断壮大

13.下表所示是部分学者关于“冷战”起源的观点。这些观点( )

学者 观点

加迪斯 美国对苏联采取强硬措施,是为了回应苏联在东欧的扩张,防止共产主义蔓延

拉费伯 冷战起源于美国在二战后试图建立全球霸权,利用苏联威胁来巩固自身领导地位

陶布曼 冷战源于美苏两国不同的意识形态和社会制度,彼此互不信任导致对抗升级

A.都夸大了美国在冷战中作用 B.因视角不同而结论各异

C.都忽视了经济因素的影响力 D.因立场相近而观点趋同

14.20世纪70年代,英国政府开始推行“社区发展计划”,鼓励社区居民参与地方事务决策,建立社区发展委员会来协调各类社区服务与设施建设。同时,法国也开展了“城市共同体”计划,整合城市资源,促进城市不同区域居民的交流与合作。这些举措( )

A.旨在解决城市化带来的环境污染 B.表明政府减少对经济的干预

C.消除了资本主义社会的阶级矛盾 D.体现了战后资本主义新变化

15.20世纪70年代,古巴在苏联的支持下,向安哥拉派遣大量军事人员,帮助安哥拉人民解放运动在安哥拉内战中取得优势。同时,苏联为古巴提供军事装备和经济援助,并推动古巴在非洲其他国家开展活动,帮助一些非洲国家建立起与苏联类似的经济、政治体制。由此可知,当时的苏联( )

A.专注于提升自身国际形象 B.致力于维护世界和平稳定

C.加强对第三世界国家争夺 D.推动了非洲国家联合统一

16.2023年,美国政府宣布对进口光伏产品加征30%关税,并以“国家安全”为由限制本国企业向发展中国家出口新能源技术。此举引发多国反制,全球光伏产业供应链遭受冲击,发展中国家新能源项目成本上升。这一现象的出现主要是由于( )

A.区域经济集团化无序扩张 B.国际政治格局的多极化趋势

C.美国贸易主导地位受挑战 D.发展中国家竞争力持续增强

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

10—11世纪,随着农业生产力提升,西欧兴起一批“新兴城市”。这些城市突破封建庄园的经济局限,形成以工商业者为主体的市民群体。市民通过行会组织联合起来,与封建领主谈判或武装斗争,逐步获得司法独立、征税自主等特权。城市内部建立起由市民选举产生的市议会,形成不同于封建等级制的自治管理体系。货币经济在此迅速发展,催生了汇票、信贷等金融工具,打破了自然经济的封闭性。城市还孕育了重视契约、平等协商的社会观念,如《马赛宪章》明确规定市民财产不受领主随意侵犯。

——摘自刘景华教授所著的《中世纪城市与欧洲文明成型》

材料二

12世纪起,西欧城市的文化需求显著增长。市民阶层对实用知识的渴求,推动城市出现“主教座堂学校”和“行会学校”,教授读写、算术及商业法规。城市的自治传统为大学提供了制度模板:博洛尼亚大学的学生行会通过集体议价获得学费决定权,巴黎大学的教师行会则争取到课程设置自主权。城市经济繁荣吸引各地学者汇聚,如牛津、剑桥等城市因学术社群集聚逐步演变为大学城。大学与城市相互依存,城市为学者提供食宿和研讨场所,大学则通过培养律师、医生等专业人才,提升城市的文化辐射力。

——摘自符松涛《西欧中世纪城市对大学兴起的影响》

(1)根据材料一,指出中世纪西欧城市兴起的“新因素”。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析城市发展与大学兴起的互动关系。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

14世纪中叶起,意大利城邦的学者开始重新研读古希腊罗马的哲学与科学著作。他们突破经院哲学的束缚,强调以“人的理性”而非“神权权威”作为认识自然的基础。佛罗伦萨的人文主义者阿尔伯蒂在《论绘画》中,将几何学原理应用于透视法研究,推动了数学与艺术的结合。威尼斯的工匠与学者合作,改进了船舶导航技术,其设计的新型星盘融合了阿拉伯天文学数据与欧洲机械工艺,这种跨文化的知识整合为科学方法的形成奠定了基础。

——摘编自田梦圆《十六世纪至十七世纪欧洲的科学巨变》

材料二

16世纪,人文主义教育体系在欧洲逐渐普及。路德派创办的莱比锡大学开设“自然哲学”课程,允许学生通过实验观察验证亚里士多德的理论。人文主义者蒙田在《随笔集》中倡导“怀疑精神”,鼓励人们打破对传统学说的盲目信仰。这种思想氛围催生出伽利略的斜面实验—他通过测量铜球滚落的时间,推翻了亚里士多德“重物下落更快”的结论。与此同时,人文主义推动的印刷术革新,使牛顿的《自然哲学的数学原理》在欧洲迅速传播,其著作中“用数学描述自然规律”的方法论,正是人文主义倡导的“理性主义”的集中体现。

——摘编自钱兆华《人文主义对西方近代科学诞生的影响》

(1)根据材料一,概括文艺复兴时期科学研究的新趋势。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明人文主义思想是如何推动近代科学革命的。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

19世纪末至20世纪初,资本主义世界殖民体系进入结构性扩张的关键阶段。欧洲列强以“科学考察”“文明传播”为旗号,通过炮舰政策与资本输出双重手段,加速对亚洲腹地的渗透。在东南亚,荷兰东印度公司将爪哇岛的蔗糖种植纳入全球供应链,建立“强迫种植制度”,规定农民必须将三分之一耕地用于种植经济作物,导致1840—1870年印尼粮食产量下降40%,引发多次饥荒。英国在印度推行“铁路—棉花—鸦片”三角贸易网络,1853年印度铁路里程仅21英里,至1901年猛增至2.5万英里,铁路网的铺设并非为印度工业化服务,而是便于将棉花原料输往曼彻斯特,同时将鸦片输往中国以平衡贸易逆差。在制度层面,法国在越南实施“同化政策”,强制推行法语教育与法国民法典,禁止科举考试与汉字使用,试图从文化层面消解越南的国家认同。德国在胶州湾租借地建立“模范殖民地”,引入现代市政管理体系与港口设施,但严格限制华人进入欧人居住区,形成种族隔离制度。值得注意的是,殖民当局为降低治理成本,常利用本土精英构建“代理人统治”网络,如英国在埃及扶持赫迪夫政权,通过控制苏伊士运河公司实现对埃及经济命脉的掌控,这种“间接统治”模式既保留传统权力结构,又确保殖民利益最大化。

——摘编自安德烈·贡德·弗兰克《依附性积累与不发达》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪末至20世纪初世界殖民体系扩张的新特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析19世纪末至20世纪初世界殖民体系扩张对殖民地的双重影响。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

20世纪是人类历史上变革最为剧烈的时期,全球化进程的加速与文明形态的多元演进,共同勾勒出世界历史的复杂图景。其发展趋势可概括为以下三大维度。

趋势 部分说明

全球化深度拓展与文明碰撞加剧 工业革命成果的全球扩散推动生产要素跨区域流动,跨国公司、国际组织(如世界银行、IMF)的崛起重塑全球经济格局。信息技术革命(互联网、卫星通信)打破时空壁垒,催生文化多元共生与冲突并存的局面。东西方 价值观在全球化浪潮中既相互借鉴又碰撞摩擦,形成“多元一体”的文明演进态势。

现代化模式的多元探索与制度竞争 资本主义与社会主义两种制度在20世纪展开全方位较量。西方福利国家模式通过政策调整缓解社会矛盾,日本战后经济奇迹展现东亚现代化路径的独特性;苏联计划经济体制曾创造工业化奇迹,中国改革开放则开辟了社会主义市场经济的新范式。制度竞争推动全球治理体系从单极向多极转型,新兴经济体(金砖国家)的崛起挑战传统国际秩序。

和平与发展成为时代主题的曲折 历程 两次世界大战的惨痛教训推动国际社会建立联合国等多边机制,但冷战对峙、局部冲突(如朝鲜战争、中东战争)长期存在。20世纪后期,核威慑 下的“恐怖平衡”与经济相互依赖倒逼大国转向合作,环保运动(《京都议定书》)、反战思潮、可持续发展理念的普及,标志着人类对“和平与发展”的追求从理想走向实践。

——摘编自张明楷《20世纪世界历史进程的多维审视》

根据材料,任选一个关于20世纪历史发展趋势的观点,结合至少两个具体史实,自拟论题,展开论述。(要求:论题明确,史实关联紧密,逻辑清晰,表述成文)

2024—2025学年度陕西省商洛市高一第二学期期末教学质量抽样监测

历史试题参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A A C B B D C A C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B C B D C C

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)新因素:市民社会的形成;城市自治制度;商品经济转型;契约平等观念。(8分)

(2)城市对大学的推动作用:城市工商业繁荣为大学提供资金支持和师生生存保障;城市自治经验被大学借鉴,形成自主管理模式;需求驱动,市民阶层对实用知识的需求推动专业教育发展,促成学科分化。

大学对城市的反作用:培养了专业人才,提升了城市治理水平和文化影响力;学术社群集聚增强了城市吸引力;促进了不同地区思想交流。(6分)

18.【答案】

(1)古典学术的复兴与突破;学科交叉融合;跨文化知识整合。(6分)

(2)思想解放:人文主义打破神权权威,确立“理性”作为认识自然的核心,鼓励怀疑精神;

教育革新:人文主义教育推动大学开设实验科学课程,培养专业科学人才;

方法论创新:倡导数学化描述自然,实验验证成为科学研究基本方法;

知识传播:印刷术普及加速科学成果扩散,形成跨区域的学术共同体。(6分)

19.【答案】

(1)新特点:扩张手段复合化;经济掠夺体系化;治理模式创新化;文化殖民制度化。(6分,任答3点即可)

(2)破坏性影响:经济主权丧失,形成依附性经济结构;文化认同危机加剧,本土制度与价值观被系统性破坏。

建设性影响:客观上引入现代基础设施与管理制度,冲击了传统社会结构;催生本土精英阶层,传播民族主义思想。(8分)

20.【答案】

【答案示例】

论题:20世纪现代化模式的多元探索推动全球制度竞争与治理转型。(2分)

论述:社会主义制度的实践与创新。苏联在20世纪30年代通过计划经济体制,集中资源实现工业化飞跃,短短十年间工业产值跃居欧洲第一、世界第二,为反法西斯战争胜利奠定物质基础。中国改革开放后,打破传统计划经济束缚,建立社会主义市场经济体制,仅用40余年时间成为世界第二大经济体,创造了“人类减贫史上的奇迹”。这两种社会主义实践虽路径不同,但均证明制度创新对后发国家现代化的推动作用。

资本主义制度的调整与东亚模式的独特性。二战后,西方资本主义国家通过建立福利国家制度(如英国“从摇篮到坟墓”的社会保障体系)缓和阶级矛盾,实现经济稳定发展。日本则在战后依托美国扶持与自身改革,形成“政府主导型市场经济”,1968年成为资本主义世界第二大经济体,其终身雇佣制、年功序列制等独特模式,展现了东亚现代化路径对西方经验的突破。

制度竞争催生全球治理多极化。美苏冷战时期的制度对抗推动不结盟运动兴起,第三世界国家力图在两大阵营外寻求独立发展道路。21世纪以来,金砖国家(BRICS)的崛起更直接挑战西方主导的国际秩序—2021年金砖国家经济总量占全球24.7%,新开发银行的成立打破了世界银行等机构的垄断。这种多元制度竞争促使全球治理从单极霸权向多边协商转型,如G20机制的诞生即反映新兴经济体的话语权提升。(8分)

总之,20世纪的现代化进程本质是制度创新与竞争的历史。无论是社会主义的自我革新,还是资本主义的政策调整,亦或区域特色模式的探索,均证明没有唯一“普世”道路。制度竞争的终极目标并非对抗,而是通过相互借鉴推动人类文明进步,这一逻辑深刻影响着21世纪的全球治理走向。(2分)

历史试题

2025.07

一、选择题:本题共16小题,每小3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.在古代两河流域乌尔第三王朝时期,国王舒尔吉不仅建立了完备的官僚体系来管理庞大的国家事务,还亲自参与地方神庙祭祀活动,并将自己的形象与神祇一同刻画在祭祀用品上;同时,通过颁布法律明确规定地方城邦需定期向王室缴纳定量的农产品和手工业制品。这反映出该时期( )

A.宗教信仰趋于统一 B.王权统治得到强化

C.商品经济较为发达 D.地方自治权力扩大

2.在欧洲中世纪早期,当大多数地区陷入文化和经济的低谷时,有一个国家凭借独特的地理位置和政治制度,继承并发展了希腊罗马文化。它保存了大量古代经典文献,拥有繁荣的城市经济和先进的官僚体系,成为当时连接东西方文化交流的重要枢纽。这个国家是( )

A.拜占庭帝国 B.法兰克王国 C.阿拉伯帝国 D.神圣罗马帝国

3.下表是16—17世纪,欧洲部分国家成立的贸易公司及其相关活动。据表可知,这些公司的成立( )

贸易公司 成立时间 主要贸易活动

葡属东方贸易公司 1501年 主要在亚洲地区开展香料、丝绸等贸易,将欧洲的金属制品等运往亚洲,返程时带回亚洲的特产,其贸易航线连接了欧洲、非洲和亚洲

英属几内亚公司 1663年 主要从事非洲与欧洲之间的贸易,包括奴隶贸易、象牙贸易等,在非洲沿海建立多个贸易据点

荷属西印度公司 1621年 主要在美洲和非洲西海岸开展贸易,垄断了荷兰与美洲之间的贸易,涉及蔗糖、烟草等商品

A.推动了世界市场拓展 B.阻碍了资本原始积累

C.引发了欧洲商业危机 D.促进了美洲经济腾飞

4.15世纪后期,教皇西克斯图斯四世在罗马兴建梵蒂冈图书馆,派遣专人前往拜占庭帝国搜集散失的古希腊、古罗马手稿、组织学者对《荷马史诗》《柏拉图对话录》等典籍进行校勘、注释,并资助出版家将这些经典刊印发行。同时,教廷还邀请人文主义艺术家装饰梵蒂冈宫,以神话和古典历史为主题创作壁画。这些举措( )

A.强化了教会对思想控制 B.旨在恢复古典宗教的权威

C.推动了人文主义的传播 D.引发了宗教改革运动兴起

5.某文献严厉谴责道,宗主国强行向殖民地人民征税却不给予其政治代表权,随意废除殖民地自行制定的法律,在殖民地驻扎常备军并要求当地居民供养,还切断殖民地与世界各地的贸易往来。该文献强调,当政府违背人民意愿、侵犯人民权利时,人民有权废除旧政府并建立新政权。这部文献是( )

A.《权利法案》 B.《独立宣言》

C.《人权宣言》 D.《拿破仑法典》

6.下表是英国1820年—1855年生铁、煤炭和棉花的进口税率变化表。

时间 生铁进口税率(%) 煤炭进口税率(%) 棉花进口税率(%)

1820年 45—55 20—40 15—20

1830年 30—45 15—30 10—15

1842—1845年 15—25 10—20 5—10

1855年 免税 免税 免税

据上表可知,这一时期英国( )

A.农业经济地位日益提升 B.工业竞争优势不断扩大

C.对外贸易顺差持续缩小 D.传统工业技术革新停滞

7.巴黎公社打破传统的官僚任命体系,实行公职人员由公民直接选举产生,并规定所有公职人员的工资不得超过熟练技术工人的工资。此外,公社还建立“人民监督委员会”,由普通市民代表组成,有权对公社的决策和公职人员行为进行质询与审查。这些举措表明巴黎公社( )

A.实现社会各阶层联合执政 B.建立资产阶级代议制

C.深受马克思主义理论影响 D.制度建设具有创新性

8.19世纪初,一位到访墨西哥的英国外交官记载:当地土生白人贵族开始拒绝使用西班牙姓氏,转而复兴阿兹特克文明中的传统命名方式;布宜诺斯艾利斯的知识分子刊物频繁刊登《荷马史诗》的西班牙语译本,并将古希腊城邦的独立精神与拉美现实类比。这些现象反映出拉美地区( )

A.传统文化全面复兴 B.经济自主意识增强

C.民族独立意识觉醒 D.殖民统治彻底瓦解

9.1932年,国际联盟在日内瓦召开世界裁军会议。英国代表主张限制欧洲陆军规模,却强调维持海军优势;法国代表要求确保自身安全前提下讨论裁军,实则主张对德国实施永久性军备限制;德国代表则以“军备平等”为由,要求突破《凡尔赛条约》的军事限制。这种分歧表明一战后( )

A.国际秩序面临挑战 B.集体安全机制成熟

C.和平主义成为主流 D.民族自决原则普及

10.下表是20世纪前期亚非拉部分国家经济发展简况。

国家 经济发展特征

埃及 一战期间棉花出口额增长3倍,新兴纺织业、制糖业企业数量增加40%

墨西哥 1917年宪法颁布后,石油、银矿等资源国有化推动民族资本年均增长6.2%

印度尼西亚 爪哇岛铁路里程从1900年的2000公里增至1920年的5000公里,橡胶种植园雇佣工人超50万

这一状况带来的影响是( )

A.殖民体系彻底崩溃 B.全球贸易中心转移

C.民族民主运动高涨 D.社会主义阵营形成

11.下图漫画发表于1941年1月底,出自英国著名漫画家大卫·洛。漫画中人物是希特勒和墨索里尼,他们面对一个身上写着“非交战国”的大型猎犬(象征美国),漫画上方的文字写道:“那不是你十二个月前的小宠物吗,贝尼托?”该漫画( )

A.体现了美国对战争的中立态度 B.暗示了德意对美国实力增长的担忧

C.揭示了法西斯势力已掌控欧洲 D.反映了英美间紧密的军事合作关系

12.据记载,1946年印度制糖业工人罢工次数较1939年增长了5倍,孟买纺织工人罢工持续数月,参与人数达数十万;同期,埃及工人也频繁举行罢工示威,要求提高工资、改善工作条件,还与警察发生多次冲突;阿尔及利亚的工人罢工同样此起彼伏,不断冲击着法国殖民统治秩序。这表明二战后( )

A.亚非国家工业化进程加快 B.世界殖民体系已基本瓦解

C.民族民主运动进一步发展 D.社会主义力量在不断壮大

13.下表所示是部分学者关于“冷战”起源的观点。这些观点( )

学者 观点

加迪斯 美国对苏联采取强硬措施,是为了回应苏联在东欧的扩张,防止共产主义蔓延

拉费伯 冷战起源于美国在二战后试图建立全球霸权,利用苏联威胁来巩固自身领导地位

陶布曼 冷战源于美苏两国不同的意识形态和社会制度,彼此互不信任导致对抗升级

A.都夸大了美国在冷战中作用 B.因视角不同而结论各异

C.都忽视了经济因素的影响力 D.因立场相近而观点趋同

14.20世纪70年代,英国政府开始推行“社区发展计划”,鼓励社区居民参与地方事务决策,建立社区发展委员会来协调各类社区服务与设施建设。同时,法国也开展了“城市共同体”计划,整合城市资源,促进城市不同区域居民的交流与合作。这些举措( )

A.旨在解决城市化带来的环境污染 B.表明政府减少对经济的干预

C.消除了资本主义社会的阶级矛盾 D.体现了战后资本主义新变化

15.20世纪70年代,古巴在苏联的支持下,向安哥拉派遣大量军事人员,帮助安哥拉人民解放运动在安哥拉内战中取得优势。同时,苏联为古巴提供军事装备和经济援助,并推动古巴在非洲其他国家开展活动,帮助一些非洲国家建立起与苏联类似的经济、政治体制。由此可知,当时的苏联( )

A.专注于提升自身国际形象 B.致力于维护世界和平稳定

C.加强对第三世界国家争夺 D.推动了非洲国家联合统一

16.2023年,美国政府宣布对进口光伏产品加征30%关税,并以“国家安全”为由限制本国企业向发展中国家出口新能源技术。此举引发多国反制,全球光伏产业供应链遭受冲击,发展中国家新能源项目成本上升。这一现象的出现主要是由于( )

A.区域经济集团化无序扩张 B.国际政治格局的多极化趋势

C.美国贸易主导地位受挑战 D.发展中国家竞争力持续增强

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

10—11世纪,随着农业生产力提升,西欧兴起一批“新兴城市”。这些城市突破封建庄园的经济局限,形成以工商业者为主体的市民群体。市民通过行会组织联合起来,与封建领主谈判或武装斗争,逐步获得司法独立、征税自主等特权。城市内部建立起由市民选举产生的市议会,形成不同于封建等级制的自治管理体系。货币经济在此迅速发展,催生了汇票、信贷等金融工具,打破了自然经济的封闭性。城市还孕育了重视契约、平等协商的社会观念,如《马赛宪章》明确规定市民财产不受领主随意侵犯。

——摘自刘景华教授所著的《中世纪城市与欧洲文明成型》

材料二

12世纪起,西欧城市的文化需求显著增长。市民阶层对实用知识的渴求,推动城市出现“主教座堂学校”和“行会学校”,教授读写、算术及商业法规。城市的自治传统为大学提供了制度模板:博洛尼亚大学的学生行会通过集体议价获得学费决定权,巴黎大学的教师行会则争取到课程设置自主权。城市经济繁荣吸引各地学者汇聚,如牛津、剑桥等城市因学术社群集聚逐步演变为大学城。大学与城市相互依存,城市为学者提供食宿和研讨场所,大学则通过培养律师、医生等专业人才,提升城市的文化辐射力。

——摘自符松涛《西欧中世纪城市对大学兴起的影响》

(1)根据材料一,指出中世纪西欧城市兴起的“新因素”。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析城市发展与大学兴起的互动关系。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

14世纪中叶起,意大利城邦的学者开始重新研读古希腊罗马的哲学与科学著作。他们突破经院哲学的束缚,强调以“人的理性”而非“神权权威”作为认识自然的基础。佛罗伦萨的人文主义者阿尔伯蒂在《论绘画》中,将几何学原理应用于透视法研究,推动了数学与艺术的结合。威尼斯的工匠与学者合作,改进了船舶导航技术,其设计的新型星盘融合了阿拉伯天文学数据与欧洲机械工艺,这种跨文化的知识整合为科学方法的形成奠定了基础。

——摘编自田梦圆《十六世纪至十七世纪欧洲的科学巨变》

材料二

16世纪,人文主义教育体系在欧洲逐渐普及。路德派创办的莱比锡大学开设“自然哲学”课程,允许学生通过实验观察验证亚里士多德的理论。人文主义者蒙田在《随笔集》中倡导“怀疑精神”,鼓励人们打破对传统学说的盲目信仰。这种思想氛围催生出伽利略的斜面实验—他通过测量铜球滚落的时间,推翻了亚里士多德“重物下落更快”的结论。与此同时,人文主义推动的印刷术革新,使牛顿的《自然哲学的数学原理》在欧洲迅速传播,其著作中“用数学描述自然规律”的方法论,正是人文主义倡导的“理性主义”的集中体现。

——摘编自钱兆华《人文主义对西方近代科学诞生的影响》

(1)根据材料一,概括文艺复兴时期科学研究的新趋势。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明人文主义思想是如何推动近代科学革命的。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

19世纪末至20世纪初,资本主义世界殖民体系进入结构性扩张的关键阶段。欧洲列强以“科学考察”“文明传播”为旗号,通过炮舰政策与资本输出双重手段,加速对亚洲腹地的渗透。在东南亚,荷兰东印度公司将爪哇岛的蔗糖种植纳入全球供应链,建立“强迫种植制度”,规定农民必须将三分之一耕地用于种植经济作物,导致1840—1870年印尼粮食产量下降40%,引发多次饥荒。英国在印度推行“铁路—棉花—鸦片”三角贸易网络,1853年印度铁路里程仅21英里,至1901年猛增至2.5万英里,铁路网的铺设并非为印度工业化服务,而是便于将棉花原料输往曼彻斯特,同时将鸦片输往中国以平衡贸易逆差。在制度层面,法国在越南实施“同化政策”,强制推行法语教育与法国民法典,禁止科举考试与汉字使用,试图从文化层面消解越南的国家认同。德国在胶州湾租借地建立“模范殖民地”,引入现代市政管理体系与港口设施,但严格限制华人进入欧人居住区,形成种族隔离制度。值得注意的是,殖民当局为降低治理成本,常利用本土精英构建“代理人统治”网络,如英国在埃及扶持赫迪夫政权,通过控制苏伊士运河公司实现对埃及经济命脉的掌控,这种“间接统治”模式既保留传统权力结构,又确保殖民利益最大化。

——摘编自安德烈·贡德·弗兰克《依附性积累与不发达》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪末至20世纪初世界殖民体系扩张的新特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析19世纪末至20世纪初世界殖民体系扩张对殖民地的双重影响。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

20世纪是人类历史上变革最为剧烈的时期,全球化进程的加速与文明形态的多元演进,共同勾勒出世界历史的复杂图景。其发展趋势可概括为以下三大维度。

趋势 部分说明

全球化深度拓展与文明碰撞加剧 工业革命成果的全球扩散推动生产要素跨区域流动,跨国公司、国际组织(如世界银行、IMF)的崛起重塑全球经济格局。信息技术革命(互联网、卫星通信)打破时空壁垒,催生文化多元共生与冲突并存的局面。东西方 价值观在全球化浪潮中既相互借鉴又碰撞摩擦,形成“多元一体”的文明演进态势。

现代化模式的多元探索与制度竞争 资本主义与社会主义两种制度在20世纪展开全方位较量。西方福利国家模式通过政策调整缓解社会矛盾,日本战后经济奇迹展现东亚现代化路径的独特性;苏联计划经济体制曾创造工业化奇迹,中国改革开放则开辟了社会主义市场经济的新范式。制度竞争推动全球治理体系从单极向多极转型,新兴经济体(金砖国家)的崛起挑战传统国际秩序。

和平与发展成为时代主题的曲折 历程 两次世界大战的惨痛教训推动国际社会建立联合国等多边机制,但冷战对峙、局部冲突(如朝鲜战争、中东战争)长期存在。20世纪后期,核威慑 下的“恐怖平衡”与经济相互依赖倒逼大国转向合作,环保运动(《京都议定书》)、反战思潮、可持续发展理念的普及,标志着人类对“和平与发展”的追求从理想走向实践。

——摘编自张明楷《20世纪世界历史进程的多维审视》

根据材料,任选一个关于20世纪历史发展趋势的观点,结合至少两个具体史实,自拟论题,展开论述。(要求:论题明确,史实关联紧密,逻辑清晰,表述成文)

2024—2025学年度陕西省商洛市高一第二学期期末教学质量抽样监测

历史试题参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A A C B B D C A C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B C B D C C

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)新因素:市民社会的形成;城市自治制度;商品经济转型;契约平等观念。(8分)

(2)城市对大学的推动作用:城市工商业繁荣为大学提供资金支持和师生生存保障;城市自治经验被大学借鉴,形成自主管理模式;需求驱动,市民阶层对实用知识的需求推动专业教育发展,促成学科分化。

大学对城市的反作用:培养了专业人才,提升了城市治理水平和文化影响力;学术社群集聚增强了城市吸引力;促进了不同地区思想交流。(6分)

18.【答案】

(1)古典学术的复兴与突破;学科交叉融合;跨文化知识整合。(6分)

(2)思想解放:人文主义打破神权权威,确立“理性”作为认识自然的核心,鼓励怀疑精神;

教育革新:人文主义教育推动大学开设实验科学课程,培养专业科学人才;

方法论创新:倡导数学化描述自然,实验验证成为科学研究基本方法;

知识传播:印刷术普及加速科学成果扩散,形成跨区域的学术共同体。(6分)

19.【答案】

(1)新特点:扩张手段复合化;经济掠夺体系化;治理模式创新化;文化殖民制度化。(6分,任答3点即可)

(2)破坏性影响:经济主权丧失,形成依附性经济结构;文化认同危机加剧,本土制度与价值观被系统性破坏。

建设性影响:客观上引入现代基础设施与管理制度,冲击了传统社会结构;催生本土精英阶层,传播民族主义思想。(8分)

20.【答案】

【答案示例】

论题:20世纪现代化模式的多元探索推动全球制度竞争与治理转型。(2分)

论述:社会主义制度的实践与创新。苏联在20世纪30年代通过计划经济体制,集中资源实现工业化飞跃,短短十年间工业产值跃居欧洲第一、世界第二,为反法西斯战争胜利奠定物质基础。中国改革开放后,打破传统计划经济束缚,建立社会主义市场经济体制,仅用40余年时间成为世界第二大经济体,创造了“人类减贫史上的奇迹”。这两种社会主义实践虽路径不同,但均证明制度创新对后发国家现代化的推动作用。

资本主义制度的调整与东亚模式的独特性。二战后,西方资本主义国家通过建立福利国家制度(如英国“从摇篮到坟墓”的社会保障体系)缓和阶级矛盾,实现经济稳定发展。日本则在战后依托美国扶持与自身改革,形成“政府主导型市场经济”,1968年成为资本主义世界第二大经济体,其终身雇佣制、年功序列制等独特模式,展现了东亚现代化路径对西方经验的突破。

制度竞争催生全球治理多极化。美苏冷战时期的制度对抗推动不结盟运动兴起,第三世界国家力图在两大阵营外寻求独立发展道路。21世纪以来,金砖国家(BRICS)的崛起更直接挑战西方主导的国际秩序—2021年金砖国家经济总量占全球24.7%,新开发银行的成立打破了世界银行等机构的垄断。这种多元制度竞争促使全球治理从单极霸权向多边协商转型,如G20机制的诞生即反映新兴经济体的话语权提升。(8分)

总之,20世纪的现代化进程本质是制度创新与竞争的历史。无论是社会主义的自我革新,还是资本主义的政策调整,亦或区域特色模式的探索,均证明没有唯一“普世”道路。制度竞争的终极目标并非对抗,而是通过相互借鉴推动人类文明进步,这一逻辑深刻影响着21世纪的全球治理走向。(2分)

同课章节目录