4.1 喜看稻菽千重浪 课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.1 喜看稻菽千重浪 课件(共59张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-13 16:20:09 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

沈英甲

2004年感动中国人物袁隆平颁奖词

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

1、了解并掌握人物通讯的写作方法。

2.能概括地选取典型事例。

3.理解细节描写和小标题及多种叙述手法的作用。

4.学习袁隆平为科技献身的精神。

学习目标

知人论世

作者简介

沈英甲,吉林人。历任《世界知识》杂志编辑、《科技日报》副刊部主编。

1993年加入中国作家协会。著有长篇小说《前尘》、《探求宇宙之谜》,纪实文学《走进神农架》、《采访死亡手记》等。

知人论世

人物简介

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。

获得联合国教科文组织“科学奖”、

世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”

联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

写作背景

2001年2月19日,在庄严的人民大会堂,中共中央总书记、国家主席江泽民亲自为袁隆平院士颁发了“国家最高科学技术奖”。他率先在世界上突破传统理论禁区,成功培育杂交水稻,被国际稻作学界誉为“杂交水稻之父”。本文就是在袁隆平获奖后,记者沈英甲写的一篇关于袁隆平先进事迹的人物报道。

预读先学——读文本内容,学基础知常识

1

国之耆老 天下无双

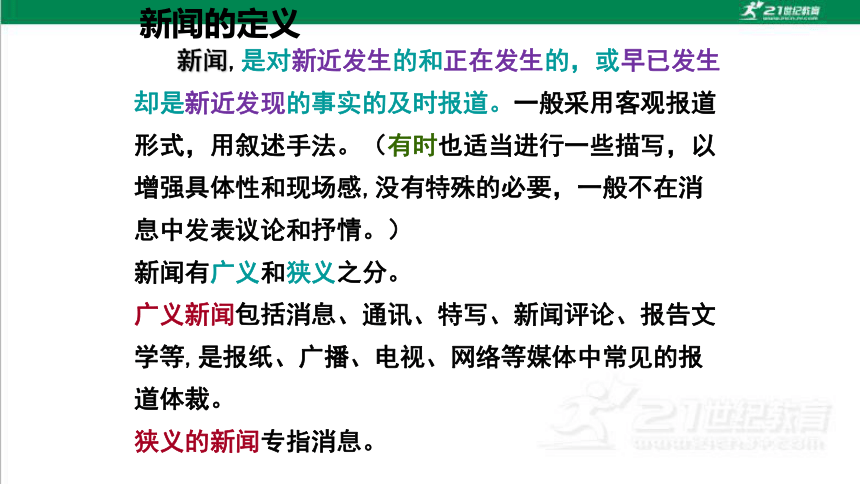

新闻,是对新近发生的和正在发生的,或早已发生却是新近发现的事实的及时报道。一般采用客观报道形式,用叙述手法。(有时也适当进行一些描写,以增强具体性和现场感,没有特殊的必要,一般不在消息中发表议论和抒情。)

新闻有广义和狭义之分。

广义新闻包括消息、通讯、特写、新闻评论、报告文学等,是报纸、广播、电视、网络等媒体中常见的报道体裁。

狭义的新闻专指消息。

新闻的定义

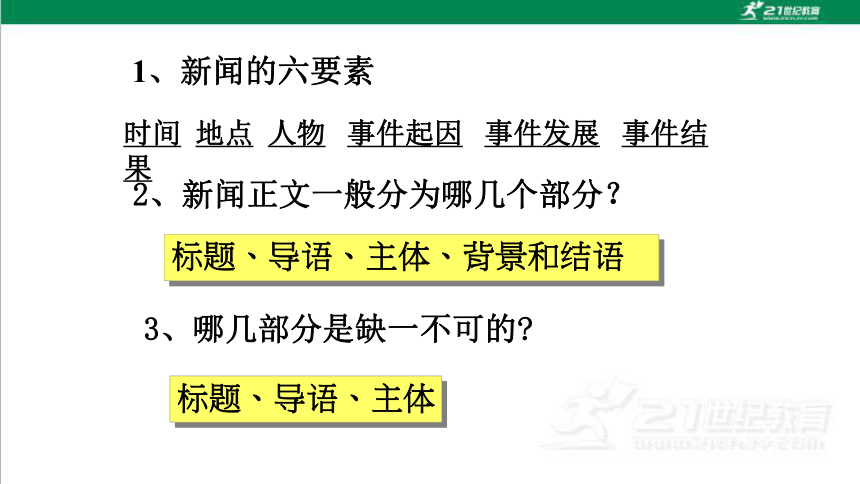

2、新闻正文一般分为哪几个部分?

标题、导语、主体、背景和结语

3、哪几部分是缺一不可的

标题、导语、主体

1、新闻的六要素

时间 地点 人物 事件起因 事件发展 事件结果

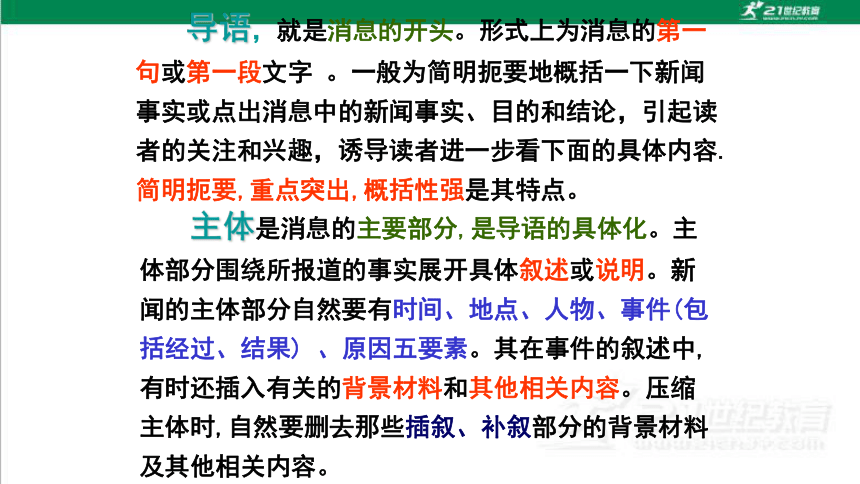

导语,就是消息的开头。形式上为消息的第一句或第一段文字 。一般为简明扼要地概括一下新闻事实或点出消息中的新闻事实、目的和结论,引起读者的关注和兴趣,诱导读者进一步看下面的具体内容.简明扼要,重点突出,概括性强是其特点。

主体是消息的主要部分,是导语的具体化。主体部分围绕所报道的事实展开具体叙述或说明。新闻的主体部分自然要有时间、地点、人物、事件(包括经过、结果) 、原因五要素。其在事件的叙述中,有时还插入有关的背景材料和其他相关内容。压缩主体时,自然要删去那些插叙、补叙部分的背景材料及其他相关内容。

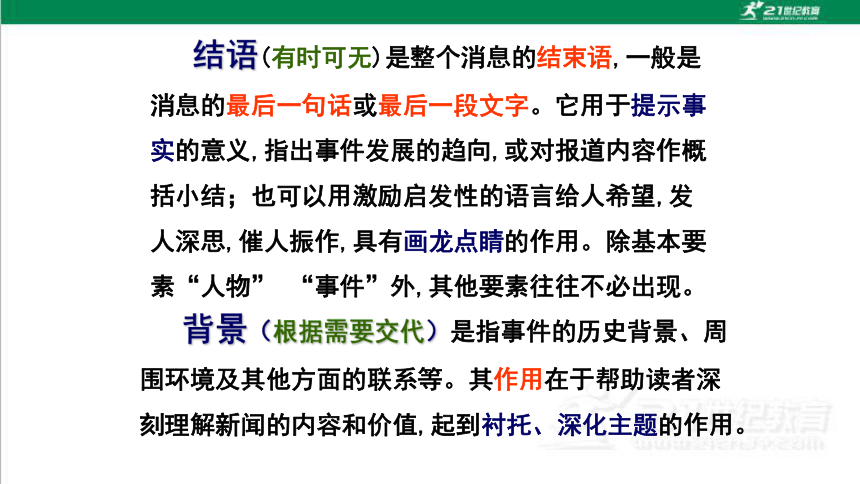

结语(有时可无)是整个消息的结束语,一般是消息的最后一句话或最后一段文字。它用于提示事实的意义,指出事件发展的趋向,或对报道内容作概括小结;也可以用激励启发性的语言给人希望,发人深思,催人振作,具有画龙点睛的作用。除基本要素“人物” “事件”外,其他要素往往不必出现。

背景(根据需要交代)是指事件的历史背景、周围环境及其他方面的联系等。其作用在于帮助读者深刻理解新闻的内容和价值,起到衬托、深化主题的作用。

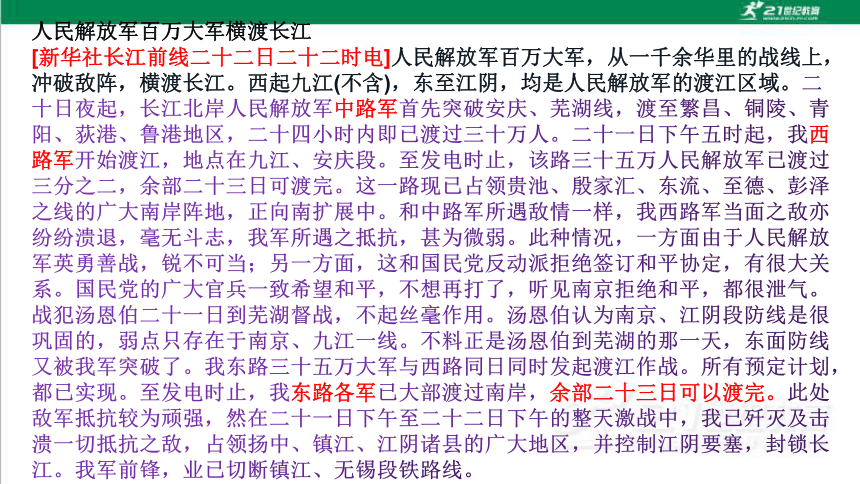

六要素

时间: 一九四九年四月二十日午夜开始

地点: 在芜湖、安庆之间

人物: 约三十万人民解放军

起因:无

事件: 南渡长江

结果: 突破敌阵,占领长江南

文体知识——通讯

通讯,是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式。它是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

特点:新闻性、文学性、评价性

类型:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、

最常见的是:人物通讯和事件通讯。它是应用写作研究的重要文体之一。

文体知识——人物通讯

人物通讯是以报道各方面的先进人物为主的通讯,以表现人物为中心,从不同角度反映人物的事迹和思想,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者。

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

① 传记式。其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

② 特写式。侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及的范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,也很常见。

③ 群像式。特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

题目是文章的“眼睛”,尤其是新闻类文章,它要在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息,请分析本文题目的特点。

《喜看稻菽千重浪一记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》:本课标题采用了正副标题的形式。正标题“喜看稻菽千重浪”出自毛泽东的《七律.到韶山》。喜看,高兴地看到。稻菽,稻谷。千重浪,比喻说法,指田野中稻谷生长茂盛,被风吹后,起伏不定,像波浪一样的情形。 这里特指稻谷丰收。文章引用这句诗作为正标题,突出了首届国家最高科学技术奖获得者袁隆平的成就。副标题交代了这篇人物通讯的主人公袁隆平。正副标题一虚一实,正标题为虚,副标题为实。

音正形准

①稻菽( )

②饥馑( )

③分蘖( )

④田埂( )

⑤一蔸( )

⑥籼稻( )

shū

jǐn

niè

ɡěnɡ

dōu

xiān

3.词语积累

①义无反顾:义,道义;反顾,向后看。指为了正文而勇往直前,毫不犹豫。

②在所不惜:指决不可惜(多用在付出大的代价)。

③刻骨铭心:形容感受极深,牢记在心上,永远不忘。

④力排众议:力,竭力;排,排除。指竭力排除众人的各种议论,维护自己的意见主张。

*

ppt课件

精读研习——读课文题点,析思路明答案

2

国之耆老 天下无双

一、曾记否,到中流击水?

1、读文本,文章是如何引出杂交水稻之父袁隆平的?

先交代人物出场的自然环境:薄雾笼罩,细雨飘零。以此来烘托袁隆平忘我工作的敬业精神。然后通过一系列动作描写“眯起”“打量”“跨过”“蹲下”“翻看”等,引出所要描述的人物,突出袁隆平细心严谨、一丝不苟的工作态度。

一、曾记否,到中流击水?

2.袁隆平发现真理的实践过程经历了哪些情感变化?

发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获后的坚定)。

二、创新是科学家的灵魂和本质

1、袁隆平在研究杂交水稻的过程中遇到了什么困难?

他是怎样解决的?

(1)①权威论断的否定:杂交无优势。②有些人的嘲笑:对遗传学的无知。③有些学者认为:杂交制种无法应用于生产。

(2)袁隆平在研究中遇到很多困难,但他并不迷信权威,而是认真分析,勇于创新,大胆试验,用事实证明了他的培育杂交水稻的理论设想是科学的,是切实可行的。

二、创新是科学家的灵魂和本质

2、在本节第二段引用“杂交无优势”的论断有何作用?

突出了袁隆平在研究杂交水稻的过程中所遇到的舆论阻力,反衬出他的坚定决心。

二、创新是科学家的灵魂和本质

3、概括袁隆平从事杂交水稻的有利条件是什么?

(1)中国有悠久的水稻种植历史和丰富的种质资源。

(2)中国国土辽阔,有像海南岛这样理想的育种环境。

(3)有优越的社会主义制度和党的领导,可以组织力量协作攻关,克服任何困难。

三、事实是科学家的空气

(1)他用具体的数据、充足的事实戳穿谣言。

做法:寄信给《人民日报》

(2)体现了他以实事求是的态度捍卫科学的精神。

1、有人贬斥杂交水稻是“三不稻”,袁隆平是怎样做的?

体现了他的何种精神品质?

四、饥饿的威胁在退却

1、本节在说明杂交水稻对中国和世界的贡献时,多处运用了数据,有什么作用?

这些数据有力的说明了杂交水稻的优越性,从而突出袁隆平的卓越贡献。(更具有说服力、真实性)

01

曾记否,到中流击水?(工作态度)

02

创新是科学家的灵魂和本质

(学术品格)

03

事实是科学家的空气

(道德操守)

04

饥饿的威胁在退却

(理想志向)

全文小结

多思厚积——思文章亮点,积素养提技能

3

国之耆老 天下无双

(写什么)

一、一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

1、本文具体写了袁隆平的哪些具体典型的事例?分别体现了他怎样的精神品质?

2、找出几处细节描写,并分析。

(怎么写)

二、写人物通讯,可选的事例很多。但本文作者围绕主题,选取的事例精当,不庞杂。作者是用什么样的结构和手法来将这些典型事例贯串起来的?

深入探究

一、一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

1、选取具体、典型的事例。

课文选取了几件事,这几件事从不同的方面体现了作为一名科学家的袁隆平的宝贵品质。

① 2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农业科研事业)

②1961 年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻株”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964 年袁隆平终于找到了水稻的天然雄性不育株。(解放思想,敢于创新)

④1992 年袁隆平发表文章反驳贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1986 年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略设想,为我国粮食大幅度增产做出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民做贡献)

⑥ 袁隆平的心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民做贡献)

深入探究

2、细节描写。

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。如:“袁隆平眯起双眼……翻看着土壤”,几个动词突出了人物工作之认真细心,严谨的科学态度。这段文字描写了一个平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

一、一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

湖南长沙马坡岭笼罩在薄雾之中,空中不时飘下雨点。袁隆平眯起双眼,出神地打量这几百亩试验田。,然后跨过水渠,迈步走进田间,他蹲下身子翻看着土壤。

突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来”!

1964年7月5日……突然他的目光停留在一棵雄花不开裂,性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早籼天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。

深入探究

二、写人物通讯,可选的事例很多,但是作者围绕主题,选取可以突出人物个性的事例,选材精,不庞杂。作者是用什么样的结构和手法将这些具体、典型事例贯穿起来的?

① 小标题(布局谋篇精细、巧妙)。

作者按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。

曾记否,到中流击水——工作态度、方法

创新是科学家的灵魂和本质——学术品格

事实是科学家的空气——道德操守

饥饿的威胁在退却——理想志向

特点:条理清晰明白,重点突出;语句精妙、结构工整;内容深刻,形式灵动。

② 记叙为主,夹以描写、议论、说明。

多种灵活的表达方式。如说明袁隆平是怎样发现真理时,采用了倒叙手法,追述了袁隆平科学实践的过程(那是 1961 年7 月的一天——发起挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)。

1、写好人物通讯要抓住“两条线”

①、过程线:人物生活的经历或事件发展的过程,它是事物的表面现象。

②、思想线:作者根据人物事迹所提炼出的主题——中心思想,它贯穿于人物的典型事迹中,反映着事物的本质意义。

那一篇优秀的人物通讯应该怎样去写?

2、掌握人物通讯表现人物常用的手法

(1)通过人物的行动描写显示人物精神面貌

(2)通过细节描写反映人物的性格和心理活动

(3)在矛盾冲突中写人

(4)借他人之口刻画人

(5)借景写人

3、围绕主题选取典型事件

4、小标题清晰明白,结构统一。

——凸显重点:新闻性

5、细节描写使人物栩栩如生。

——丰富而生动的细节:文学性

素材应用

1、课本素材:我做过一个梦,梦见杂交水稻的茎秆像高粱一样高,穗子像扫帚一样大。

纪德有言:“我为美好的事物消耗着自己的感情,它们的光辉来自于我不断地燃烧,但这是一种美好的消耗。”这“美好的事物”,便是我们创造的事业,这“消耗”便是我们的热爱。

若不是有了那些关于水稻的梦,若不是有了那种投入其中的热爱,袁隆平何以从田间完成伟大的创造?何以用枯瘦的双肩担起全球的饱食之忧?他因胸怀天下苍生而热爱他的事业,他因热爱而诞下创造的婴孩。(高考作文《热爱诞下创造的婴孩》)

素材应用

1、课外素材:

追名求利本身并没有什么不好,但有些人没有干多少事就去争名夺利,得什么奖,发表什么文章,都要去争。有些老实人做了很多事反而没有在乎什么名利。我认为,把名利看得淡泊一点,不要去争名夺利,心里就会好一些。——袁隆平

你认为袁隆平的事迹可以应用到哪些话题作文中?

课后作业

在我们走过的人生旅途中,很多平凡人的事迹令我们感动,选择自己熟悉的一位人物为报道对象来进行人物通讯的写作练习,课堂上写出标题、导语和主体部分的结构,课后完成全文。(600字)

Thank

you

结束~

《喜看稻菽千重浪》

《心有一团火,温暖众人心》

《“探界者”钟扬》

学习目标:

1、能概括地选取典型事例。

2、学习袁隆平为科技献身的精神、张秉贵的敬业精神和工作态度以及钟扬在科学研究方面的卓越奉献。

3、进一步学习掌握通讯的写法。

作家作品。

(1)沈英甲,吉林辉南人,中共党员。曾任《世界知识》杂志主编。1979年开始发表作品,1993年加入中国作家协会。著有纪实文学《走进神农架》《采访死亡手记》等,长篇小说《前尘》《贼风》等,人物传记《沧桑回眸》等,作品多次获中国新闻奖、全国征文奖和优秀读物奖等。

袁隆平,中国杂交水稻育种专家,中国工程院院士。2006年4月当选美国科学院外籍院士,被誉为“杂交水稻之父”。

(2)林为民:是 台湾 知名的资深记者。《心有一团火,温暖众人心》记叙十年文革动后,营业员张秉贵在平凡的岗位上练就令人称奇的“ 一抓准 ”“ 一口清 ”技艺和“ 一团火 ”的服务精神,成为新中国商业战线上的一面旗帜。

(3)叶雨婷:中青在线 记者,活跃在教育、科研等领域。2019年首次参与两会报道, 一件冲锋衣 、

一个双肩包 、 一套摄像设备 ,用眼睛记录瞬间,用镜头讲述故事。两会让她的思维和见识得到了拓展,在十三届全国人大一次会议记者会上,她向教育部部长陈宝生提问,获得大家关注。

文体知识

通讯是运用叙述、_描写___、___抒情_____、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式,它包括__人物通讯____和__事件通讯______两类。通讯的五大特点:严格的___真实性_____、报道的__客观性______、较弱的时间性(相对新闻消息而言)、描写的形象性、议论色彩较浓。

重点梳理:

1、标题是文章的精华和灵魂所在,“题好一半文”说的就是标题对于文章成功的重要性。结合全文内容,请分析三篇文章标题的妙处。

2.人物通讯要深入挖掘典型事件以表现人物精神,并在其中体现作者的立场和态度。阅读三篇人物通讯,以表格的形式梳理其中的具体事件、人物精神和作者立场。

3、三位劳动者工作领域不同,但是他们都取得了巨大的成绩,为社会做出了贡献,结合文本,说说他们身上的共性和各自的侧重。

4、本文作者在报道这三个人物时使用了什么样的方法?

5、劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想性格。袁隆平、张秉贵、钟扬等杰出劳动者的模范事迹,彰显了劳动的崇高与美丽。请结合课文内容,谈谈你的认识。

1、标题是文章的精华和灵魂所在,“题好一半文”说的就是标题对于文章成功的重要性。结合全文内容,请分析三篇文章标题的妙处。

(1)《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》:正题,引用毛泽东1959年写的《七律·到韶山》中的诗句“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹;副题,点明所报道的人物。

(2)《心有一团火,温暖众人心》采用比喻,以“一团火”比喻张秉贵对待顾客和工作的态度,他热情服务顾客、努力钻研业务,他发出的光和热让大家感到温暖。题目是对文章主旨的高度概括。

(3)《“探界者”钟扬》:“探界者”本来是一种新型汽车的名字,用在这里喻钟扬努力探索自己生命的边界,追求生命的高度和广度,赞扬钟扬在青藏高原艰难跋涉16年,为国家种质库收集了数千万颗植物种子,在少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究方面作出的重要贡献。

2.人物通讯要深入挖掘典型事件以表现人物精神,并在其中体现作者的立场和态度。阅读三篇人物通讯,以表格的形式梳理其中的具体事件、人物精神和作者立场。

篇目 具体事件 人物精神 作者立场

《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》 雨中在稻田翻看土壤 热爱并献身农科研 赞扬稻田里走出世界级的农业科学家

田埂上发现天然杂交稻 勇于实践,敢于探索 赞扬袁隆平对真理的态度

找到水稻雄性不育植株 破除迷信,敢于创新 赞扬袁隆平具有科学的胆识和眼光

批判贬斥杂交稻的文章,要求慎重推广 坚持真理,实事求是 赞扬袁隆平捍卫事实、捍卫真理的精神

提出并实现了杂交水稻育种的战略思想 矢志为中国和世界人民作贡献 赞扬袁隆平正在引领一场新的“绿色革命”

篇目 具体事件 人物精神 作者立场

《心有一团火,温暖众人心》

《“探界者”钟扬》

篇目 具体事件 人物精神 作者立场

《心有一团火,温暖众人心》 给抱小孩的妇女哄孩子让赶火车的人先买 考虑周到,服务细致 赞扬张秉贵的服务态度

热心对待有情绪的顾客 耐心做工作,能换位思考 赞扬张秉贵以心中一团火,温暖人民群众

帮顾客挑选合适的点心 全心全意为人民服务

刻苦钻研商品知识全力以赴投入工作 主动、热情、诚恳、耐心、周到 点明平凡工作、光荣岗位值得人民尊敬

篇目 具体事件 人物精神 作者立场

《“探界者”钟

扬》 考入科大少年班,不断丰富知识储备 聪明智慧,雷厉风行 赞扬不断追求进步的不安分的人生

十几年收集上千种植物的种子 挑战生命极限,勇于拼搏进取 赞扬钟扬为人类建种子宝库,造福万千苍生

为上海博物馆写图文展板,义务做科普工作 重视科学教育,有无私奉献精神 赞扬钟扬引领、普及科学的精神

接盘学生,真诚关爱和培养 关爱学生,有责任和担当 赞扬钟扬是有责任、有担当的人

脑出血后继续进藏工作 超负荷工作,永不停止科学探索的脚步 在探寻生命的边界时,钟扬是先锋者

3、三位劳动者工作领域不同,但是他们都取得了巨大的成绩,为社会做出了贡献,结合文本,说说他们身上的共性和各自的侧重。

共性是责任心和奉献精神。

袁隆平教授作为科学工作者他的科研精神是十分突出的,不迷信专家只相信观察和数据;

张秉贵身上耐心和热情是十分突出的;

钟杨身上的亲力亲为、分秒必争是十分突出的。

4、本文作者在报道这三个人物时使用了什么样的方法?

利用典型事件、细节刻画来表现人物品质,比较注意叙述的层次。

通讯是新闻稿件的一种,它力求用全面深入的方式介绍来龙去脉。

5、劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想性格。袁隆平、张秉贵、钟扬等杰出劳动者的模范事迹,彰显了劳动的崇高与美丽。请结合课文内容,谈谈你的认识。

袁隆平致力于杂交水稻研究,从发现天然杂交稻,到发明杂交水稻,再到创建超级杂交稻技术体系,使我国杂交水稻研究始终居世界领先水平,为确保我国粮食安全和世界粮食供给作出了卓越贡献。他深入田间地头的身影是美丽的,他投身实验、反复研究探讨的身影也是美丽的,而他热爱劳动,用劳动收获粮食、消除饥饿的举动是崇高的,值得我们尊敬和爱戴。售货员张秉贵在平凡的岗位上热心服务顾客,急顾客所急,想顾客所想,千方百计丰富商品知识,全力以赴投入工作,他的辛勤劳动和无私奉献精神都令我们感动。复旦大学研究生院院长、生命科学学院教授钟扬敢为先锋,不懈攀登生命高度,把科学研究的种子播撒在雪域高原,为国家与社会的生态文明和绿色发展作出了巨大贡献。责任和担当,奉献与爱心,在钟扬忍受高原反应、忍受病痛折磨的艰辛劳动中彰显出来,一个大写的人物形象挺立在天地之间,令无数国人仰望。袁隆平、张秉贵、钟扬等人,为了人民的利益,为了国家的利益,多年如一日,无私无畏地贡献出他们的汗水和聪明才智,他们是鲁迅所说的“中国的脊梁”。正因为有这些“脊梁”,中华民族才能屹立五千年而不倒,光辉灿烂数千年而不绝。

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

沈英甲

2004年感动中国人物袁隆平颁奖词

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

1、了解并掌握人物通讯的写作方法。

2.能概括地选取典型事例。

3.理解细节描写和小标题及多种叙述手法的作用。

4.学习袁隆平为科技献身的精神。

学习目标

知人论世

作者简介

沈英甲,吉林人。历任《世界知识》杂志编辑、《科技日报》副刊部主编。

1993年加入中国作家协会。著有长篇小说《前尘》、《探求宇宙之谜》,纪实文学《走进神农架》、《采访死亡手记》等。

知人论世

人物简介

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。

获得联合国教科文组织“科学奖”、

世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”

联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

写作背景

2001年2月19日,在庄严的人民大会堂,中共中央总书记、国家主席江泽民亲自为袁隆平院士颁发了“国家最高科学技术奖”。他率先在世界上突破传统理论禁区,成功培育杂交水稻,被国际稻作学界誉为“杂交水稻之父”。本文就是在袁隆平获奖后,记者沈英甲写的一篇关于袁隆平先进事迹的人物报道。

预读先学——读文本内容,学基础知常识

1

国之耆老 天下无双

新闻,是对新近发生的和正在发生的,或早已发生却是新近发现的事实的及时报道。一般采用客观报道形式,用叙述手法。(有时也适当进行一些描写,以增强具体性和现场感,没有特殊的必要,一般不在消息中发表议论和抒情。)

新闻有广义和狭义之分。

广义新闻包括消息、通讯、特写、新闻评论、报告文学等,是报纸、广播、电视、网络等媒体中常见的报道体裁。

狭义的新闻专指消息。

新闻的定义

2、新闻正文一般分为哪几个部分?

标题、导语、主体、背景和结语

3、哪几部分是缺一不可的

标题、导语、主体

1、新闻的六要素

时间 地点 人物 事件起因 事件发展 事件结果

导语,就是消息的开头。形式上为消息的第一句或第一段文字 。一般为简明扼要地概括一下新闻事实或点出消息中的新闻事实、目的和结论,引起读者的关注和兴趣,诱导读者进一步看下面的具体内容.简明扼要,重点突出,概括性强是其特点。

主体是消息的主要部分,是导语的具体化。主体部分围绕所报道的事实展开具体叙述或说明。新闻的主体部分自然要有时间、地点、人物、事件(包括经过、结果) 、原因五要素。其在事件的叙述中,有时还插入有关的背景材料和其他相关内容。压缩主体时,自然要删去那些插叙、补叙部分的背景材料及其他相关内容。

结语(有时可无)是整个消息的结束语,一般是消息的最后一句话或最后一段文字。它用于提示事实的意义,指出事件发展的趋向,或对报道内容作概括小结;也可以用激励启发性的语言给人希望,发人深思,催人振作,具有画龙点睛的作用。除基本要素“人物” “事件”外,其他要素往往不必出现。

背景(根据需要交代)是指事件的历史背景、周围环境及其他方面的联系等。其作用在于帮助读者深刻理解新闻的内容和价值,起到衬托、深化主题的作用。

六要素

时间: 一九四九年四月二十日午夜开始

地点: 在芜湖、安庆之间

人物: 约三十万人民解放军

起因:无

事件: 南渡长江

结果: 突破敌阵,占领长江南

文体知识——通讯

通讯,是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式。它是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

特点:新闻性、文学性、评价性

类型:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、

最常见的是:人物通讯和事件通讯。它是应用写作研究的重要文体之一。

文体知识——人物通讯

人物通讯是以报道各方面的先进人物为主的通讯,以表现人物为中心,从不同角度反映人物的事迹和思想,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者。

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

① 传记式。其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

② 特写式。侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及的范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,也很常见。

③ 群像式。特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

题目是文章的“眼睛”,尤其是新闻类文章,它要在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息,请分析本文题目的特点。

《喜看稻菽千重浪一记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》:本课标题采用了正副标题的形式。正标题“喜看稻菽千重浪”出自毛泽东的《七律.到韶山》。喜看,高兴地看到。稻菽,稻谷。千重浪,比喻说法,指田野中稻谷生长茂盛,被风吹后,起伏不定,像波浪一样的情形。 这里特指稻谷丰收。文章引用这句诗作为正标题,突出了首届国家最高科学技术奖获得者袁隆平的成就。副标题交代了这篇人物通讯的主人公袁隆平。正副标题一虚一实,正标题为虚,副标题为实。

音正形准

①稻菽( )

②饥馑( )

③分蘖( )

④田埂( )

⑤一蔸( )

⑥籼稻( )

shū

jǐn

niè

ɡěnɡ

dōu

xiān

3.词语积累

①义无反顾:义,道义;反顾,向后看。指为了正文而勇往直前,毫不犹豫。

②在所不惜:指决不可惜(多用在付出大的代价)。

③刻骨铭心:形容感受极深,牢记在心上,永远不忘。

④力排众议:力,竭力;排,排除。指竭力排除众人的各种议论,维护自己的意见主张。

*

ppt课件

精读研习——读课文题点,析思路明答案

2

国之耆老 天下无双

一、曾记否,到中流击水?

1、读文本,文章是如何引出杂交水稻之父袁隆平的?

先交代人物出场的自然环境:薄雾笼罩,细雨飘零。以此来烘托袁隆平忘我工作的敬业精神。然后通过一系列动作描写“眯起”“打量”“跨过”“蹲下”“翻看”等,引出所要描述的人物,突出袁隆平细心严谨、一丝不苟的工作态度。

一、曾记否,到中流击水?

2.袁隆平发现真理的实践过程经历了哪些情感变化?

发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获后的坚定)。

二、创新是科学家的灵魂和本质

1、袁隆平在研究杂交水稻的过程中遇到了什么困难?

他是怎样解决的?

(1)①权威论断的否定:杂交无优势。②有些人的嘲笑:对遗传学的无知。③有些学者认为:杂交制种无法应用于生产。

(2)袁隆平在研究中遇到很多困难,但他并不迷信权威,而是认真分析,勇于创新,大胆试验,用事实证明了他的培育杂交水稻的理论设想是科学的,是切实可行的。

二、创新是科学家的灵魂和本质

2、在本节第二段引用“杂交无优势”的论断有何作用?

突出了袁隆平在研究杂交水稻的过程中所遇到的舆论阻力,反衬出他的坚定决心。

二、创新是科学家的灵魂和本质

3、概括袁隆平从事杂交水稻的有利条件是什么?

(1)中国有悠久的水稻种植历史和丰富的种质资源。

(2)中国国土辽阔,有像海南岛这样理想的育种环境。

(3)有优越的社会主义制度和党的领导,可以组织力量协作攻关,克服任何困难。

三、事实是科学家的空气

(1)他用具体的数据、充足的事实戳穿谣言。

做法:寄信给《人民日报》

(2)体现了他以实事求是的态度捍卫科学的精神。

1、有人贬斥杂交水稻是“三不稻”,袁隆平是怎样做的?

体现了他的何种精神品质?

四、饥饿的威胁在退却

1、本节在说明杂交水稻对中国和世界的贡献时,多处运用了数据,有什么作用?

这些数据有力的说明了杂交水稻的优越性,从而突出袁隆平的卓越贡献。(更具有说服力、真实性)

01

曾记否,到中流击水?(工作态度)

02

创新是科学家的灵魂和本质

(学术品格)

03

事实是科学家的空气

(道德操守)

04

饥饿的威胁在退却

(理想志向)

全文小结

多思厚积——思文章亮点,积素养提技能

3

国之耆老 天下无双

(写什么)

一、一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

1、本文具体写了袁隆平的哪些具体典型的事例?分别体现了他怎样的精神品质?

2、找出几处细节描写,并分析。

(怎么写)

二、写人物通讯,可选的事例很多。但本文作者围绕主题,选取的事例精当,不庞杂。作者是用什么样的结构和手法来将这些典型事例贯串起来的?

深入探究

一、一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

1、选取具体、典型的事例。

课文选取了几件事,这几件事从不同的方面体现了作为一名科学家的袁隆平的宝贵品质。

① 2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农业科研事业)

②1961 年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻株”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964 年袁隆平终于找到了水稻的天然雄性不育株。(解放思想,敢于创新)

④1992 年袁隆平发表文章反驳贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1986 年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略设想,为我国粮食大幅度增产做出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民做贡献)

⑥ 袁隆平的心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民做贡献)

深入探究

2、细节描写。

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。如:“袁隆平眯起双眼……翻看着土壤”,几个动词突出了人物工作之认真细心,严谨的科学态度。这段文字描写了一个平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

一、一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

湖南长沙马坡岭笼罩在薄雾之中,空中不时飘下雨点。袁隆平眯起双眼,出神地打量这几百亩试验田。,然后跨过水渠,迈步走进田间,他蹲下身子翻看着土壤。

突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来”!

1964年7月5日……突然他的目光停留在一棵雄花不开裂,性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早籼天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。

深入探究

二、写人物通讯,可选的事例很多,但是作者围绕主题,选取可以突出人物个性的事例,选材精,不庞杂。作者是用什么样的结构和手法将这些具体、典型事例贯穿起来的?

① 小标题(布局谋篇精细、巧妙)。

作者按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。

曾记否,到中流击水——工作态度、方法

创新是科学家的灵魂和本质——学术品格

事实是科学家的空气——道德操守

饥饿的威胁在退却——理想志向

特点:条理清晰明白,重点突出;语句精妙、结构工整;内容深刻,形式灵动。

② 记叙为主,夹以描写、议论、说明。

多种灵活的表达方式。如说明袁隆平是怎样发现真理时,采用了倒叙手法,追述了袁隆平科学实践的过程(那是 1961 年7 月的一天——发起挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)。

1、写好人物通讯要抓住“两条线”

①、过程线:人物生活的经历或事件发展的过程,它是事物的表面现象。

②、思想线:作者根据人物事迹所提炼出的主题——中心思想,它贯穿于人物的典型事迹中,反映着事物的本质意义。

那一篇优秀的人物通讯应该怎样去写?

2、掌握人物通讯表现人物常用的手法

(1)通过人物的行动描写显示人物精神面貌

(2)通过细节描写反映人物的性格和心理活动

(3)在矛盾冲突中写人

(4)借他人之口刻画人

(5)借景写人

3、围绕主题选取典型事件

4、小标题清晰明白,结构统一。

——凸显重点:新闻性

5、细节描写使人物栩栩如生。

——丰富而生动的细节:文学性

素材应用

1、课本素材:我做过一个梦,梦见杂交水稻的茎秆像高粱一样高,穗子像扫帚一样大。

纪德有言:“我为美好的事物消耗着自己的感情,它们的光辉来自于我不断地燃烧,但这是一种美好的消耗。”这“美好的事物”,便是我们创造的事业,这“消耗”便是我们的热爱。

若不是有了那些关于水稻的梦,若不是有了那种投入其中的热爱,袁隆平何以从田间完成伟大的创造?何以用枯瘦的双肩担起全球的饱食之忧?他因胸怀天下苍生而热爱他的事业,他因热爱而诞下创造的婴孩。(高考作文《热爱诞下创造的婴孩》)

素材应用

1、课外素材:

追名求利本身并没有什么不好,但有些人没有干多少事就去争名夺利,得什么奖,发表什么文章,都要去争。有些老实人做了很多事反而没有在乎什么名利。我认为,把名利看得淡泊一点,不要去争名夺利,心里就会好一些。——袁隆平

你认为袁隆平的事迹可以应用到哪些话题作文中?

课后作业

在我们走过的人生旅途中,很多平凡人的事迹令我们感动,选择自己熟悉的一位人物为报道对象来进行人物通讯的写作练习,课堂上写出标题、导语和主体部分的结构,课后完成全文。(600字)

Thank

you

结束~

《喜看稻菽千重浪》

《心有一团火,温暖众人心》

《“探界者”钟扬》

学习目标:

1、能概括地选取典型事例。

2、学习袁隆平为科技献身的精神、张秉贵的敬业精神和工作态度以及钟扬在科学研究方面的卓越奉献。

3、进一步学习掌握通讯的写法。

作家作品。

(1)沈英甲,吉林辉南人,中共党员。曾任《世界知识》杂志主编。1979年开始发表作品,1993年加入中国作家协会。著有纪实文学《走进神农架》《采访死亡手记》等,长篇小说《前尘》《贼风》等,人物传记《沧桑回眸》等,作品多次获中国新闻奖、全国征文奖和优秀读物奖等。

袁隆平,中国杂交水稻育种专家,中国工程院院士。2006年4月当选美国科学院外籍院士,被誉为“杂交水稻之父”。

(2)林为民:是 台湾 知名的资深记者。《心有一团火,温暖众人心》记叙十年文革动后,营业员张秉贵在平凡的岗位上练就令人称奇的“ 一抓准 ”“ 一口清 ”技艺和“ 一团火 ”的服务精神,成为新中国商业战线上的一面旗帜。

(3)叶雨婷:中青在线 记者,活跃在教育、科研等领域。2019年首次参与两会报道, 一件冲锋衣 、

一个双肩包 、 一套摄像设备 ,用眼睛记录瞬间,用镜头讲述故事。两会让她的思维和见识得到了拓展,在十三届全国人大一次会议记者会上,她向教育部部长陈宝生提问,获得大家关注。

文体知识

通讯是运用叙述、_描写___、___抒情_____、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式,它包括__人物通讯____和__事件通讯______两类。通讯的五大特点:严格的___真实性_____、报道的__客观性______、较弱的时间性(相对新闻消息而言)、描写的形象性、议论色彩较浓。

重点梳理:

1、标题是文章的精华和灵魂所在,“题好一半文”说的就是标题对于文章成功的重要性。结合全文内容,请分析三篇文章标题的妙处。

2.人物通讯要深入挖掘典型事件以表现人物精神,并在其中体现作者的立场和态度。阅读三篇人物通讯,以表格的形式梳理其中的具体事件、人物精神和作者立场。

3、三位劳动者工作领域不同,但是他们都取得了巨大的成绩,为社会做出了贡献,结合文本,说说他们身上的共性和各自的侧重。

4、本文作者在报道这三个人物时使用了什么样的方法?

5、劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想性格。袁隆平、张秉贵、钟扬等杰出劳动者的模范事迹,彰显了劳动的崇高与美丽。请结合课文内容,谈谈你的认识。

1、标题是文章的精华和灵魂所在,“题好一半文”说的就是标题对于文章成功的重要性。结合全文内容,请分析三篇文章标题的妙处。

(1)《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》:正题,引用毛泽东1959年写的《七律·到韶山》中的诗句“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹;副题,点明所报道的人物。

(2)《心有一团火,温暖众人心》采用比喻,以“一团火”比喻张秉贵对待顾客和工作的态度,他热情服务顾客、努力钻研业务,他发出的光和热让大家感到温暖。题目是对文章主旨的高度概括。

(3)《“探界者”钟扬》:“探界者”本来是一种新型汽车的名字,用在这里喻钟扬努力探索自己生命的边界,追求生命的高度和广度,赞扬钟扬在青藏高原艰难跋涉16年,为国家种质库收集了数千万颗植物种子,在少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究方面作出的重要贡献。

2.人物通讯要深入挖掘典型事件以表现人物精神,并在其中体现作者的立场和态度。阅读三篇人物通讯,以表格的形式梳理其中的具体事件、人物精神和作者立场。

篇目 具体事件 人物精神 作者立场

《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》 雨中在稻田翻看土壤 热爱并献身农科研 赞扬稻田里走出世界级的农业科学家

田埂上发现天然杂交稻 勇于实践,敢于探索 赞扬袁隆平对真理的态度

找到水稻雄性不育植株 破除迷信,敢于创新 赞扬袁隆平具有科学的胆识和眼光

批判贬斥杂交稻的文章,要求慎重推广 坚持真理,实事求是 赞扬袁隆平捍卫事实、捍卫真理的精神

提出并实现了杂交水稻育种的战略思想 矢志为中国和世界人民作贡献 赞扬袁隆平正在引领一场新的“绿色革命”

篇目 具体事件 人物精神 作者立场

《心有一团火,温暖众人心》

《“探界者”钟扬》

篇目 具体事件 人物精神 作者立场

《心有一团火,温暖众人心》 给抱小孩的妇女哄孩子让赶火车的人先买 考虑周到,服务细致 赞扬张秉贵的服务态度

热心对待有情绪的顾客 耐心做工作,能换位思考 赞扬张秉贵以心中一团火,温暖人民群众

帮顾客挑选合适的点心 全心全意为人民服务

刻苦钻研商品知识全力以赴投入工作 主动、热情、诚恳、耐心、周到 点明平凡工作、光荣岗位值得人民尊敬

篇目 具体事件 人物精神 作者立场

《“探界者”钟

扬》 考入科大少年班,不断丰富知识储备 聪明智慧,雷厉风行 赞扬不断追求进步的不安分的人生

十几年收集上千种植物的种子 挑战生命极限,勇于拼搏进取 赞扬钟扬为人类建种子宝库,造福万千苍生

为上海博物馆写图文展板,义务做科普工作 重视科学教育,有无私奉献精神 赞扬钟扬引领、普及科学的精神

接盘学生,真诚关爱和培养 关爱学生,有责任和担当 赞扬钟扬是有责任、有担当的人

脑出血后继续进藏工作 超负荷工作,永不停止科学探索的脚步 在探寻生命的边界时,钟扬是先锋者

3、三位劳动者工作领域不同,但是他们都取得了巨大的成绩,为社会做出了贡献,结合文本,说说他们身上的共性和各自的侧重。

共性是责任心和奉献精神。

袁隆平教授作为科学工作者他的科研精神是十分突出的,不迷信专家只相信观察和数据;

张秉贵身上耐心和热情是十分突出的;

钟杨身上的亲力亲为、分秒必争是十分突出的。

4、本文作者在报道这三个人物时使用了什么样的方法?

利用典型事件、细节刻画来表现人物品质,比较注意叙述的层次。

通讯是新闻稿件的一种,它力求用全面深入的方式介绍来龙去脉。

5、劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想性格。袁隆平、张秉贵、钟扬等杰出劳动者的模范事迹,彰显了劳动的崇高与美丽。请结合课文内容,谈谈你的认识。

袁隆平致力于杂交水稻研究,从发现天然杂交稻,到发明杂交水稻,再到创建超级杂交稻技术体系,使我国杂交水稻研究始终居世界领先水平,为确保我国粮食安全和世界粮食供给作出了卓越贡献。他深入田间地头的身影是美丽的,他投身实验、反复研究探讨的身影也是美丽的,而他热爱劳动,用劳动收获粮食、消除饥饿的举动是崇高的,值得我们尊敬和爱戴。售货员张秉贵在平凡的岗位上热心服务顾客,急顾客所急,想顾客所想,千方百计丰富商品知识,全力以赴投入工作,他的辛勤劳动和无私奉献精神都令我们感动。复旦大学研究生院院长、生命科学学院教授钟扬敢为先锋,不懈攀登生命高度,把科学研究的种子播撒在雪域高原,为国家与社会的生态文明和绿色发展作出了巨大贡献。责任和担当,奉献与爱心,在钟扬忍受高原反应、忍受病痛折磨的艰辛劳动中彰显出来,一个大写的人物形象挺立在天地之间,令无数国人仰望。袁隆平、张秉贵、钟扬等人,为了人民的利益,为了国家的利益,多年如一日,无私无畏地贡献出他们的汗水和聪明才智,他们是鲁迅所说的“中国的脊梁”。正因为有这些“脊梁”,中华民族才能屹立五千年而不倒,光辉灿烂数千年而不绝。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读