6. 边塞战争诗四首 课件 (4)

图片预览

文档简介

课件45张PPT。1边塞征战诗醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回2 从先秦就有了以边塞、战争为题材的诗,发展到唐代,由于战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比由科举进身容易得多,加之盛唐那种积极用世、昂扬奋进的时代气氛,于是奇情壮丽的边塞诗便大大发展起来了,形成一个新的诗歌流派,其代表人物是高适、岑参、王昌龄。3边塞诗的特点

一是浓郁的汉代情结。唐代边塞诗有一种典型的文化现象:以汉代唐,出征的军队称为汉兵,将领称为汉将,边塞称为汉塞,就连天上的月亮也称为汉月。不仅如此,一般的边塞诗在提及周边少数民族时,也往往沿袭汉代的称谓,把交战对方称为匈奴,把其首领称为单于、左贤。在称颂战地英雄时,常常提到的也是汉代的霍去病、李广、卫青、班超、马援等,以呼唤英雄精神的回归。这种汉代情结既是对历史的继承,又是对历史的超越。

二是鲜明的边地风貌。自然景观多是黄沙白云、冰川雪山,地理区域多是塞外、雁门、漠北、玉关、黄河,异域风物多是羌笛、胡笳、琵琶、战马,人物多是戍卒、将帅、胡人,用典多是投笔、长城(南朝宋的大臣檀道济)、楼兰,乐曲多是与边塞军旅生活有关的《梅花落》《折杨柳》《关山月》《行路难》等。 4边塞诗的类型

一、从戍边战士的角度,或写战争的惨烈,或写报国的豪情。

以王昌龄的《从军行》为例:

青海长云暗雪山, 孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲, 不破楼兰终不还。 这首诗以戍边战士的视角,既让我们想见战争的残酷激烈、战事的频繁不断,又让我们看到了战士誓死报国的豪情壮志,以及最后必胜的坚定信念。

5 二、从闺中主妇的角度,批判战争破坏了人民和平安宁的生活。 从思妇的角度写战争给人民带来的苦难,形成独特的边塞闺怨诗。

以金昌绪的《春怨》为例:

打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。 长年戍边的亲人还健康地活着吗?每天吃得饱吗?身上的棉衣能否御寒?这一切,都让思妇担心、牵挂,而这些担心、牵挂无法得到排解,思念之极就不自觉地出现在白日梦中了。在梦中与思念的人儿相会,也是一种苦涩的幸福啊,难怪女主人要赶走可爱的黄莺鸟。这种无理而有情的动作正揭示了战争破坏了人民安宁的生活,看起来它是一首抒写儿女之情的小诗,实则有深刻的时代内容,反映了当时兵役制下广大人民所承受的痛苦。 6三、从旁观者的角度,控诉战争的罪恶。

杜甫在《兵车行》中沉痛地写到:“信知生男恶,反是生女好”“君不见青海头,古来白骨无人收。新鬼烦怨旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。”战争使得无数的家庭背井离乡、使得无数的战士变成累累白骨! 高适在《燕歌行》里用对比的手法展示了这样一幅画面:“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。”一方面是前线的战士浴血奋战,随时都有战死的可能;一方面却是将领们纵情声色、歌舞升平。 7

四、从将士的角度,写因长期戍边而产生的精神上的痛苦。

王昌龄的《从军行》较为典型: 琵琶起舞换新声, 总只关山旧别情。 撩乱边愁听不尽, 高高秋月照长城。

这里的“边愁”有对于现实的忧愁、建功立业的渴盼,更有离乡背井抛妇别雏的痛楚、无限的乡愁。

8题材:

A.将士建立军功的壮志,边地生活的艰辛,战争的酷烈场面,将士的思家情绪。(主要题材)

B.边塞风光,边疆地理,民族风情,民族交往等各个方面。

感情主旨:(参考“633”P267)

A.主战思想(讴歌边关将士的奉献精神、意欲建功立业的豪情、报效祖国的激情、抨击主降派、讽刺当朝无能)

B.反战情绪(环境的恶劣、塞外生活的艰辛、连年征战的痛苦、思念亲人的悲伤、征士的乡愁和家中妻子的离恨)

C.歌颂祖国边塞的大好河山、惊异于塞外绝域那种迥异于中原的风光。(633中没有,请补充记录)9边塞诗的鉴赏应注意以下几点:

(1)把握诗歌创作的社会背景。

(2)注意区别各自的思想感情。(参考“633”P267)

有对建功立业的渴望;有报效祖国的激情; 有抒写征人的乡愁和家中妻子的离恨;有表现塞外生活的艰辛和连年征战的残酷;有惊异于塞外绝域那种迥异于中原的风光;有对拓土开边、穷兵黩武的统治者予以辛辣的讽刺与委婉的劝谏 ……

我们还要体会到,跃动于边塞诗中的种种矛盾:慷慨从戎和久戍思乡的矛盾;卫国激情和艰苦生活的矛盾;痛恨庸将和献身精神的矛盾等等。10(3)分析诗歌的不同艺术风格。

有的豪放旷达,有的雄壮悲慨,有的豪壮悲慨,有的委婉清丽。

(4)了解边塞诗常用意象(有关意象含义参照“633”P258和P267)

金鼓旌旗、烽火羽书、边关戍楼、戈矛剑戟、斧钺刀铩、长云秋月、雪山孤城、雁飞鹰扬、箭飞马走等。

投笔表示弃文从武,长城表示守边的将士,楼兰表示边境之敌,吴钩表示武器或有勇武豪情。 11烽火城西百尺楼,

黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,

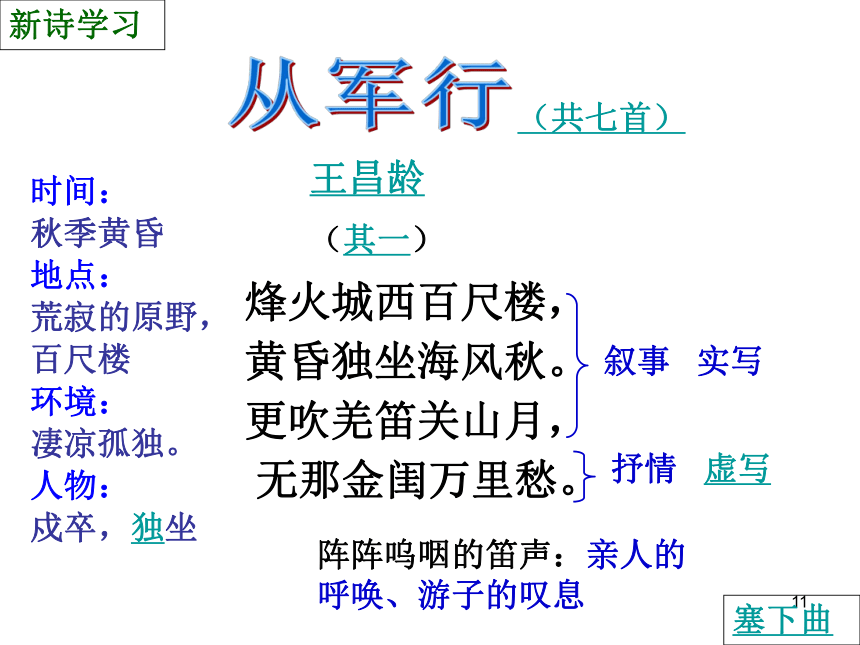

无那金闺万里愁。 从军行新诗学习王昌龄(其一)(共七首)时间:

秋季黄昏

地点:

荒寂的原野,百尺楼

环境:

凄凉孤独。

人物:

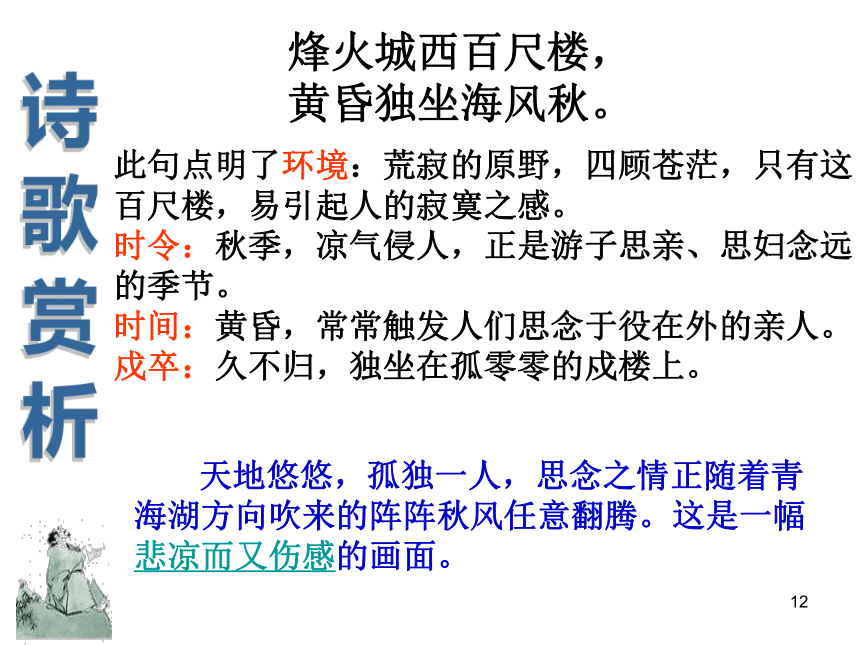

戍卒,独坐叙事抒情实写虚写阵阵呜咽的笛声:亲人的呼唤、游子的叹息塞下曲12诗 歌 赏 析烽火城西百尺楼,

黄昏独坐海风秋。此句点明了环境:荒寂的原野,四顾苍茫,只有这百尺楼,易引起人的寂寞之感。

时令:秋季,凉气侵人,正是游子思亲、思妇念远的季节。

时间:黄昏,常常触发人们思念于役在外的亲人。

戍卒:久不归,独坐在孤零零的戍楼上。 天地悠悠,孤独一人,思念之情正随着青海湖方向吹来的阵阵秋风任意翻腾。这是一幅悲凉而又伤感的画面。13诗 歌 赏 析更吹羌笛关山月,

无那金闺万里愁。 阵阵呜咽的笛声:亲人的呼唤、游子的叹息

笛声如同一缕情思,飘向万里之遥的故乡,征人的妻子也同样在思念久戍边庭的亲人。但是战争远未停止,征人回乡遥遥无期,只能是无可奈何的等待。以音乐入诗,表达深情。

这首诗抒情方式较有特色。前三句叙事,后一句抒情。叙事连贯性较强,实写所见所闻,真实感人;而抒情则虚写,宕开一层,写征人家中妻子的思念之情,这也是暗示的表现方法。14烽火城西百尺楼,

黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,

无那金闺万里愁。 从军行(其四)

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。 这两首诗在抒情上各有什么特色?在环境与心理描写上又有什么不同?从军行(其一)15抒情:

其一:曲笔抒情,虚写征人家乡的妻子的无奈而痛苦的思念之情。

其四 :直接抒情,抒发戍边将士为国杀敌、视死如归的豪情壮志。环境描写和心理描写:同:都有悲凉的意味异:其一侧重写环境的凄凉孤独,通过写羌笛之音,从听觉方面抒发思乡之情,心理描写上采用虚写方式,以想象写情;

其四侧重写边塞环境条件的艰苦,心理描写上采用实写方式,直接写戍边将士为国尽忠、慷慨悲壮的激情。16抒情:

其一:曲笔抒情,虚写征人家乡的妻子的无奈而痛苦的思念之情。

其四 :直接抒情,抒发戍边将士为国杀敌、视死如归的豪情壮志。环境描写和心理描写:同:都有悲凉的意味异:其一侧重写环境的凄凉孤独,通过写羌笛之音,从听觉方面抒发思乡之情,心理描写上采用虚写方式,以想象写情;

其四侧重写边塞环境条件的艰苦,心理描写上采用实写方式,直接写戍边将士为国尽忠、慷慨悲壮的激情。17作 者 简 介 王昌龄(约698—757),字少伯,长安人。盛唐著名边塞诗人,后人誉为“七绝圣手”。他的边塞诗气势雄浑,格调高昂,充满了积极向上的精神。曾任江宁丞,又因事贬龙标尉,世称王江宁、王龙标。后弃官隐居江夏,安史乱后为刺史闾丘晓所杀。有“诗家天子王江宁”之称,存诗一百七十余首。 王昌龄的边塞诗,大部分都是用乐府旧题抒写战士爱国立功和思念家乡的心情。诗体多用易于入乐的七绝。和高、岑多用七言古诗不同。 他的《从军行》向来被推为边塞的名作。王昌龄其人18 【从军行】(其一)

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

【从军行】(其二)

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

【从军行】(其三)

关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

【从军行】(其四)

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 19【从军行】(其五)

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

【从军行】(其六)

胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。

明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。

【从军行】(其七)

玉门山嶂几千重,山北山南总是烽。

人依远戍须看火,马踏深山不见踪。 20燕歌行高适21作 者 简 介 高适(702?—765),字达夫,渤海修(今河北沧县)人。二十岁曾到长安,求仕不遇。于是北上蓟门,漫游燕赵,想在边塞寻求报国立功的机会,在梁宋一带过了十几年“混迹渔樵”的贫困流浪生活。曾任封丘尉,安禄山之乱发生,他被拜为左拾遗,转监察御史,官至淮南、剑南西川节度使,最后任散骑常侍,死于长安。

高适为唐代著名的边塞诗人,与岑参并称“高岑”。 高适是盛唐时期“边塞诗派”的领军人物,“雄浑悲壮”是他的边塞诗的突出特点。 高适其人22高适生平和创作可分四个时期:

①开元二十年前,谋事不成,困守宋中,是诗歌创作开始时期;

②开元二十年至天宝八载,首次出塞,浪游无成,为创作极盛时期;

③天宝八载至十四载,侧身下僚,从戎入幕,创作才能继续得到发挥;

④至德元载(756)后,仕途得意,虽然也写过一些佳作,但总的说来,较前三个时期逊色。 23燕歌行(高适)

开元二十六年,客有从御史大夫张公出塞而还者,作《燕歌行》以示适,感征戍之事,因而和焉。新诗学习2

山川萧条极边土,

胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,

美人帐下犹歌舞!

大漠穷秋塞草腓,

孤城落日斗兵稀。

身当恩遇恒轻敌,

力尽关山未解围。1

汉家烟尘在东北,

汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行,

天子非常赐颜色。

摐金伐鼓下榆关,

旌旆逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海,

单于猎火照狼山。3

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。边庭飘飖那可度,绝域苍茫更何有!杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 相看白刃血纷纷, 死节从来岂顾勋?

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军!424燕歌行(高适)

开元二十六年,客有从御史大夫张公出塞而还者,作《燕歌行》以示适,感征戍之事,因而和焉。 乐府旧题,多与边地征戍有关,写思妇怀念征人之情。

由注释得知,此诗为和人之作,但绝非无聊应酬,而是“感征戍之事”而作,饱和着血泪的感慨;“事”,亦非道听途说之辞,而是作者身临其境,亲眼所睹。25 这首诗主要写了 ——

人:将帅 士卒

士卒 思妇

事:战争

景:塞外秋景“感征戍之事”的三方面 : ??1、所“感”唐家声威。 ??2、所“感”思乡盼归之情。? ??3、所“感”军中苦乐不均。 26 第一层八句写出师,

着力烘托气氛; 第二层八句写战败,

揭示其原因; 第三层八句写被围,

刻画相思之苦; 第四层四句写死斗,

突出壮志豪情。 ? 全诗以非常浓缩的笔墨,写了一个战役的全过程。271

汉家烟尘在东北,

汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行,

天子非常赐颜色。

摐金伐鼓下榆关,

旌旆逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海,

单于猎火照狼山。从辞家去国到榆关、碣石,更到瀚海、狼山,八句诗概括了出征的历程,逐步推进,气氛也从缓和渐入紧张。透过这金鼓震天、旌旗遮天蔽日、大摇大摆前进的场面,可以揣知将军临战前不可一世的骄态,也为下文反衬。 A对破敌卫国,建立功勋,寄予希望。

B对骄恣蛮干,邀功求赏,深抱隐忧。 樊哙在吕后面前说:“臣愿得十万众,横行匈奴中”,季布便斥责他当面欺君该斩。(《史记·季布传》)

所以,这“横行”的由来,就意味着恃勇轻敌。28 写出了边地自然环境的恶劣,而敌人的进攻却如暴风骤雨般猛烈,可看出官兵处境的险恶。2

山川萧条极边土,

胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,

美人帐下犹歌舞!

大漠穷秋塞草腓,

孤城落日斗兵稀。

身当恩遇恒轻敌,

力尽关山未解围。对比。战士在前线流血牺牲,将帅却安居营帐,流连声色——苦乐不均,死生迥异。 暗示了必败的原因——从内部瓦解了战斗力。 (愤慨)衰草连天,孤城落日,力竭兵稀,重围难解,有着鲜明的边塞特点的阴惨景色,烘托出残兵败卒心境的凄凉。

边塞秋末景色(衰败、萧瑟、凄凉) ——唐军兵力(枯竭),衬托出战事的惨烈,唐军伤亡惨重。对比,将领受恩轻敌;士卒竭力奋战。(愤慨)诗歌转折的关键。上一层写将领,下一层转入写士卒。29唐军战败的原因有哪些?主要原因是什么? 自然环境恶劣,敌人凶悍

主要原因还在于将领过于轻敌,只想邀功求赏却不爱惜士兵的生命。揭示失利原因采用了什么手法?对比:

将帅 帐下犹歌舞 恩遇轻敌

战士 军前半死生 力尽关山

烘托:

山川萧条极边土

大漠穷秋塞草腓303

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

边庭飘飖那可度,绝域苍茫更何有!杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 一句征夫,一句思妇,错综相对,离别之苦,逐步加深。

城南少妇,日夜悲愁,但相去万里,永无见期;蓟北征人,回首亦是枉然。 边城遥远,难以度越;苍茫广漠,一无所有。征战生活艰苦——空间上写出飘零孤独之苦 白天所见,只是“杀气三时作阵云”;晚上所闻,惟有“寒声一夜传刁斗”。战争气氛紧张——时间上写出征战生活的日夜不宁。陇西行 陈陶 誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。 可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。 314

相看白刃血纷纷,

死节从来岂顾勋。

君不见沙场征战苦,

至今犹忆李将军! 最后士兵们与敌人短兵相接,浴血奋战,那种视死如归的精神,岂是为了取得个人的功勋!

诗人的感情包含着悲悯和礼赞,而“岂顾勋”则是有力地讥刺了轻开边衅、冒进贪功的汉将。 八九百年前威镇北边的飞将军李广,处处爱护士卒,使士卒“咸乐为之死”。这与那些骄横的将军形成多么鲜明的对比。把士卒与将领对照,以见志向、品格之尊卑;把李广与当今诸将相比,以见才能、功德之高下。此诗以李广终篇,意境更为雄浑而深远。32 诗歌主旨:

本诗虽叙写边战,但重点不在民族矛盾。

描写了唐军士卒慷慨赴边、转战绝域的情景,高度赞扬了他们为国立功、奋不顾身的牺牲精神,也表现了他们久战不归、两地相思的苦闷,并给以深切同情;同时还揭露了军中官兵对立、苦乐悬殊的事实,抨击了将帅的腐败无能。33 这诗的跌宕处全在三、四两句。“可怜”句

紧承前句,本题中之义:“犹是”句荡开一笔,

另辟新境。“无定河边骨”和“春闺梦里人”,

一边是现实,一边是梦境;一边是悲哀凄凉的枯

骨,一边是年轻英俊的战士,虚实相对,荣枯迥

异,造成强烈的艺术效果。一个“可怜”,一个

“犹是”,包含着多么深沉的感慨,凝聚了诗人

对战死者及其家人的无限同情。 陇西行 陈陶 誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。 可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。 34诗 歌 赏 析塞下曲

岑参

伏波惟愿裹尸还,定远何需生入关。 莫遣只轮归海窟,仍留一箭定天山。思考: 这首诗最为突出处在于对典故的使用。请大家看看,此首诗一共用了几个典故?这些典故又有什么区别?新诗学习课堂延伸35作 者 简 介 岑参(715—770),南阳人。出身于官僚家庭,自幼从兄受书,遍读经史。二十岁至长安,献书求仕。以后曾北游河朔。三十岁举进士,授兵曹参军。天宝八载,充安西四镇节度使高仙芝幕府书记,赴安西,十载回长安。十三载又作安西北庭节度使封常清的判官,再度出塞。安史乱后,至德二载才回朝。前后两次在边塞共六年。回朝后,由杜甫等推荐任右补阙,以后转起居舍人等官职,大历元年官至嘉州刺史。 岑参其人36 岑参诗歌的题材涉及到述志、赠答、山水、行旅各方面,他出塞以前曾写了不少山水诗。而以边塞诗写得最出色,“雄奇瑰丽”是其突出特点。岑参两度出塞,写了七十多首边塞诗,在盛唐时代,他写的边塞诗数量最多,成就最突出。 岑诗的主要思想倾向是慷慨报国的英雄气概和不畏艰难的乐观精神;艺术上气势雄伟,想象丰富,夸张大胆,色彩绚丽,造意新奇,风格峭拔。

37阅读卢纶的《塞下曲》,回答问题。

月黑雁飞高,单于夜遁逃。

欲将轻骑逐,大雪满弓刀。⑴“月黑”句在全诗的作用。⑵诗中能表现主题的形象是什么? 月黑,无光;雁飞高,无声。渲染出夜晚的深沉寂静,为下文单于遁逃唐朝将士追击作了铺垫。 主题是表现边境战争艰苦,将士们威武的气概。能表现这一主题的形象在最后一句,一支骑兵列队正要出征,刹那间,将士的弓刀上落满了大雪。课堂延伸38读李益的两首边塞诗,回答问题。 从军北征

天山雪后海风寒,横笛遍吹行路难。碛里征人三十万,一时回首月中看。 夜上受降城闻笛

回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。⑴两首诗都表达了( )主题⑵试分析“碛里征人三十万,一时回首月中看”诗句中的形象。⑶“沙似雪”“月如霜”有什么表达效果?征人思乡 “碛里”“月中”使人倍感环境的悲凉,气氛的悲怆。“三十万人一时回首”夸张手法写出典型的情景,显出笛声的哀怨,表现征人思乡的感情。两个比喻写出边塞的荒寒凄冷,描绘出触发征人思乡的典型环境。课堂延伸39塞下曲 李白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。 这首诗描写的场景有什么特点?在全诗中的作用是什么? 一至四句写五月的天山不见鲜花不见春色,只有大雪和思乡的《杨柳曲》,极写了边地苦寒的环境;五六句描写将士们苦战的情景:时间紧凑,战斗生活紧张。后两句直接抒情,表达为国立功的豪情壮志。以前面苍凉的环境和极其雄壮的作战场景描写作铺垫,衬托了将士们的爱国激情。课堂延伸40渔家傲 范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。 浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。 人不寐,将军白发征夫泪。 ①衡阳雁去:衡阳,地名(今属湖南);传说,雁南飞到衡阳即止,衡阳的回雁峰即因此而得名。

②燕然未勒:燕然,山名(今蒙古人民共和国境内);《后汉书.窦宪传》载,窦宪出击匈奴,追北单于,“登燕然山,去塞三千里,刻石勒功”而还。课堂延伸41 1.上阕写景,这些景物有怎样的特征?其作用是什么? 荒芜凄凉。渲染气氛,为下阕抒情作铺垫。 2.下阕“燕然未勒归无计”一句,表达了作者怎样的思想感情? 希望取得伟大的胜利,却又无从取胜,思念家乡却又有家难回的矛盾心情。爱国激情,浓重的乡思,兼而有之。 3.分析末句“白发”和“泪”的思想感情。 一方面是年华流逝,功业不知何时才能建立的惆怅,另一方面是思念家乡的苦闷。 42武威①春暮,闻宇文判官西使还,已到晋昌②

岑参

片雨过城头,黄鹂上戍楼。塞花飘客泪,边柳挂乡愁。

白发悲明镜,青春换敝裘。君从万里使,闻已到瓜州。

【注】①武威:即凉州。唐天宝元年改为武威郡,治所在今甘肃武威。②晋昌:即瓜州,唐天宝元年改为晋昌郡,治所在今甘肃安西东南。

(1)颔联中哪两个字用得好?请选择一个赏析。(4分)

(2)结合全诗,说出“君从万里使,闻已到瓜州”所蕴含的思想感情。(3分)2010广州一模“飘”“挂”用得好。

飘,把游子思乡之泪随塞外飞花漫天飘舞的情景描述出来,融情入景,景中出情,形象地突出了客泪之多,乡愁之浓。分析+手法(或比喻、拟人、夸张)+效果挂,把游子的乡愁缀满边塞垂柳的情景描述出来,化无形的情感为有形的物象 (化虚为实、情景交融、拟人等) ,传神地突出了乡愁的浓烈。43武威①春暮,闻宇文判官西使还,已到晋昌②

岑参

片雨过城头,黄鹂上戍楼。塞花飘客泪,边柳挂乡愁。

白发悲明镜,青春换敝裘。君从万里使,闻已到瓜州。

【注】①武威:即凉州。唐天宝元年改为武威郡,治所在今甘肃武威。②晋昌:即瓜州,唐天宝元年改为晋昌郡,治所在今甘肃安西东南。

(1)颔联中哪两个字用得好?请选择一个赏析。(4分)

(2)结合全诗,说出“君从万里使,闻已到瓜州”所蕴含的思想感情。(3分)2010广州一模 为好友宇文判官出使顺利返回瓜州而高兴,为自己仍滞留在边塞(武威)不能还乡而伤感。44谒金门

李好古①

花过雨,又是一番红素。燕子归来愁不语,旧巢无觅处。??? 谁在玉关②劳苦?谁在玉楼③歌舞?若使胡尘吹得去,东风侯万户。

【注】①李好古:南宋词人。少年时曾立志沙场杀敌,可惜功业未成。②“玉关”,原指玉门关,后泛指边塞。③“玉楼”,华美的高楼,代指歌舞之地。

(1)词的上阕表达了作者怎样的思想感情?(3分)

(2)“谁在玉关劳苦?谁在玉楼歌舞?”运用了什么表现手法?请加以赏析。(4分)2010汕头一模 上阕通过写燕子无家可归、闷愁不语,暗示国家山河破碎,百姓流离失所,无家可归的社会现实,(1分)表达词人国破家败、飘泊无依的悲凉之感。(2分)45谒金门

李好古①

花过雨,又是一番红素。燕子归来愁不语,旧巢无觅处。??? 谁在玉关②劳苦?谁在玉楼③歌舞?若使胡尘吹得去,东风侯万户。

【注】①李好古:南宋词人。少年时曾立志沙场杀敌,可惜功业未成。②“玉关”,原指玉门关,后泛指边塞。③“玉楼”,华美的高楼,代指歌舞之地。

(1)词的上阕表达了作者怎样的思想感情?(3分)

(2)“谁在玉关劳苦?谁在玉楼歌舞?”运用了什么表现手法?请加以赏析。(4分)2010汕头一模 这两句运用对比的表现手法,形象地反映了当时的现实。(1分)一方面是戌边将士风餐露宿,日夜守卫边关;一方面是统治者和达官贵人们在灯红酒绿中寻欢作乐。一苦一乐,形成了鲜明的对照,(2分)表达了作者对统治者苟安江南,不思抗敌的愤慨、失望之情。(1分)

古来征战几人回2 从先秦就有了以边塞、战争为题材的诗,发展到唐代,由于战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比由科举进身容易得多,加之盛唐那种积极用世、昂扬奋进的时代气氛,于是奇情壮丽的边塞诗便大大发展起来了,形成一个新的诗歌流派,其代表人物是高适、岑参、王昌龄。3边塞诗的特点

一是浓郁的汉代情结。唐代边塞诗有一种典型的文化现象:以汉代唐,出征的军队称为汉兵,将领称为汉将,边塞称为汉塞,就连天上的月亮也称为汉月。不仅如此,一般的边塞诗在提及周边少数民族时,也往往沿袭汉代的称谓,把交战对方称为匈奴,把其首领称为单于、左贤。在称颂战地英雄时,常常提到的也是汉代的霍去病、李广、卫青、班超、马援等,以呼唤英雄精神的回归。这种汉代情结既是对历史的继承,又是对历史的超越。

二是鲜明的边地风貌。自然景观多是黄沙白云、冰川雪山,地理区域多是塞外、雁门、漠北、玉关、黄河,异域风物多是羌笛、胡笳、琵琶、战马,人物多是戍卒、将帅、胡人,用典多是投笔、长城(南朝宋的大臣檀道济)、楼兰,乐曲多是与边塞军旅生活有关的《梅花落》《折杨柳》《关山月》《行路难》等。 4边塞诗的类型

一、从戍边战士的角度,或写战争的惨烈,或写报国的豪情。

以王昌龄的《从军行》为例:

青海长云暗雪山, 孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲, 不破楼兰终不还。 这首诗以戍边战士的视角,既让我们想见战争的残酷激烈、战事的频繁不断,又让我们看到了战士誓死报国的豪情壮志,以及最后必胜的坚定信念。

5 二、从闺中主妇的角度,批判战争破坏了人民和平安宁的生活。 从思妇的角度写战争给人民带来的苦难,形成独特的边塞闺怨诗。

以金昌绪的《春怨》为例:

打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。 长年戍边的亲人还健康地活着吗?每天吃得饱吗?身上的棉衣能否御寒?这一切,都让思妇担心、牵挂,而这些担心、牵挂无法得到排解,思念之极就不自觉地出现在白日梦中了。在梦中与思念的人儿相会,也是一种苦涩的幸福啊,难怪女主人要赶走可爱的黄莺鸟。这种无理而有情的动作正揭示了战争破坏了人民安宁的生活,看起来它是一首抒写儿女之情的小诗,实则有深刻的时代内容,反映了当时兵役制下广大人民所承受的痛苦。 6三、从旁观者的角度,控诉战争的罪恶。

杜甫在《兵车行》中沉痛地写到:“信知生男恶,反是生女好”“君不见青海头,古来白骨无人收。新鬼烦怨旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。”战争使得无数的家庭背井离乡、使得无数的战士变成累累白骨! 高适在《燕歌行》里用对比的手法展示了这样一幅画面:“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。”一方面是前线的战士浴血奋战,随时都有战死的可能;一方面却是将领们纵情声色、歌舞升平。 7

四、从将士的角度,写因长期戍边而产生的精神上的痛苦。

王昌龄的《从军行》较为典型: 琵琶起舞换新声, 总只关山旧别情。 撩乱边愁听不尽, 高高秋月照长城。

这里的“边愁”有对于现实的忧愁、建功立业的渴盼,更有离乡背井抛妇别雏的痛楚、无限的乡愁。

8题材:

A.将士建立军功的壮志,边地生活的艰辛,战争的酷烈场面,将士的思家情绪。(主要题材)

B.边塞风光,边疆地理,民族风情,民族交往等各个方面。

感情主旨:(参考“633”P267)

A.主战思想(讴歌边关将士的奉献精神、意欲建功立业的豪情、报效祖国的激情、抨击主降派、讽刺当朝无能)

B.反战情绪(环境的恶劣、塞外生活的艰辛、连年征战的痛苦、思念亲人的悲伤、征士的乡愁和家中妻子的离恨)

C.歌颂祖国边塞的大好河山、惊异于塞外绝域那种迥异于中原的风光。(633中没有,请补充记录)9边塞诗的鉴赏应注意以下几点:

(1)把握诗歌创作的社会背景。

(2)注意区别各自的思想感情。(参考“633”P267)

有对建功立业的渴望;有报效祖国的激情; 有抒写征人的乡愁和家中妻子的离恨;有表现塞外生活的艰辛和连年征战的残酷;有惊异于塞外绝域那种迥异于中原的风光;有对拓土开边、穷兵黩武的统治者予以辛辣的讽刺与委婉的劝谏 ……

我们还要体会到,跃动于边塞诗中的种种矛盾:慷慨从戎和久戍思乡的矛盾;卫国激情和艰苦生活的矛盾;痛恨庸将和献身精神的矛盾等等。10(3)分析诗歌的不同艺术风格。

有的豪放旷达,有的雄壮悲慨,有的豪壮悲慨,有的委婉清丽。

(4)了解边塞诗常用意象(有关意象含义参照“633”P258和P267)

金鼓旌旗、烽火羽书、边关戍楼、戈矛剑戟、斧钺刀铩、长云秋月、雪山孤城、雁飞鹰扬、箭飞马走等。

投笔表示弃文从武,长城表示守边的将士,楼兰表示边境之敌,吴钩表示武器或有勇武豪情。 11烽火城西百尺楼,

黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,

无那金闺万里愁。 从军行新诗学习王昌龄(其一)(共七首)时间:

秋季黄昏

地点:

荒寂的原野,百尺楼

环境:

凄凉孤独。

人物:

戍卒,独坐叙事抒情实写虚写阵阵呜咽的笛声:亲人的呼唤、游子的叹息塞下曲12诗 歌 赏 析烽火城西百尺楼,

黄昏独坐海风秋。此句点明了环境:荒寂的原野,四顾苍茫,只有这百尺楼,易引起人的寂寞之感。

时令:秋季,凉气侵人,正是游子思亲、思妇念远的季节。

时间:黄昏,常常触发人们思念于役在外的亲人。

戍卒:久不归,独坐在孤零零的戍楼上。 天地悠悠,孤独一人,思念之情正随着青海湖方向吹来的阵阵秋风任意翻腾。这是一幅悲凉而又伤感的画面。13诗 歌 赏 析更吹羌笛关山月,

无那金闺万里愁。 阵阵呜咽的笛声:亲人的呼唤、游子的叹息

笛声如同一缕情思,飘向万里之遥的故乡,征人的妻子也同样在思念久戍边庭的亲人。但是战争远未停止,征人回乡遥遥无期,只能是无可奈何的等待。以音乐入诗,表达深情。

这首诗抒情方式较有特色。前三句叙事,后一句抒情。叙事连贯性较强,实写所见所闻,真实感人;而抒情则虚写,宕开一层,写征人家中妻子的思念之情,这也是暗示的表现方法。14烽火城西百尺楼,

黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,

无那金闺万里愁。 从军行(其四)

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。 这两首诗在抒情上各有什么特色?在环境与心理描写上又有什么不同?从军行(其一)15抒情:

其一:曲笔抒情,虚写征人家乡的妻子的无奈而痛苦的思念之情。

其四 :直接抒情,抒发戍边将士为国杀敌、视死如归的豪情壮志。环境描写和心理描写:同:都有悲凉的意味异:其一侧重写环境的凄凉孤独,通过写羌笛之音,从听觉方面抒发思乡之情,心理描写上采用虚写方式,以想象写情;

其四侧重写边塞环境条件的艰苦,心理描写上采用实写方式,直接写戍边将士为国尽忠、慷慨悲壮的激情。16抒情:

其一:曲笔抒情,虚写征人家乡的妻子的无奈而痛苦的思念之情。

其四 :直接抒情,抒发戍边将士为国杀敌、视死如归的豪情壮志。环境描写和心理描写:同:都有悲凉的意味异:其一侧重写环境的凄凉孤独,通过写羌笛之音,从听觉方面抒发思乡之情,心理描写上采用虚写方式,以想象写情;

其四侧重写边塞环境条件的艰苦,心理描写上采用实写方式,直接写戍边将士为国尽忠、慷慨悲壮的激情。17作 者 简 介 王昌龄(约698—757),字少伯,长安人。盛唐著名边塞诗人,后人誉为“七绝圣手”。他的边塞诗气势雄浑,格调高昂,充满了积极向上的精神。曾任江宁丞,又因事贬龙标尉,世称王江宁、王龙标。后弃官隐居江夏,安史乱后为刺史闾丘晓所杀。有“诗家天子王江宁”之称,存诗一百七十余首。 王昌龄的边塞诗,大部分都是用乐府旧题抒写战士爱国立功和思念家乡的心情。诗体多用易于入乐的七绝。和高、岑多用七言古诗不同。 他的《从军行》向来被推为边塞的名作。王昌龄其人18 【从军行】(其一)

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

【从军行】(其二)

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

【从军行】(其三)

关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

【从军行】(其四)

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 19【从军行】(其五)

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

【从军行】(其六)

胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。

明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。

【从军行】(其七)

玉门山嶂几千重,山北山南总是烽。

人依远戍须看火,马踏深山不见踪。 20燕歌行高适21作 者 简 介 高适(702?—765),字达夫,渤海修(今河北沧县)人。二十岁曾到长安,求仕不遇。于是北上蓟门,漫游燕赵,想在边塞寻求报国立功的机会,在梁宋一带过了十几年“混迹渔樵”的贫困流浪生活。曾任封丘尉,安禄山之乱发生,他被拜为左拾遗,转监察御史,官至淮南、剑南西川节度使,最后任散骑常侍,死于长安。

高适为唐代著名的边塞诗人,与岑参并称“高岑”。 高适是盛唐时期“边塞诗派”的领军人物,“雄浑悲壮”是他的边塞诗的突出特点。 高适其人22高适生平和创作可分四个时期:

①开元二十年前,谋事不成,困守宋中,是诗歌创作开始时期;

②开元二十年至天宝八载,首次出塞,浪游无成,为创作极盛时期;

③天宝八载至十四载,侧身下僚,从戎入幕,创作才能继续得到发挥;

④至德元载(756)后,仕途得意,虽然也写过一些佳作,但总的说来,较前三个时期逊色。 23燕歌行(高适)

开元二十六年,客有从御史大夫张公出塞而还者,作《燕歌行》以示适,感征戍之事,因而和焉。新诗学习2

山川萧条极边土,

胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,

美人帐下犹歌舞!

大漠穷秋塞草腓,

孤城落日斗兵稀。

身当恩遇恒轻敌,

力尽关山未解围。1

汉家烟尘在东北,

汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行,

天子非常赐颜色。

摐金伐鼓下榆关,

旌旆逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海,

单于猎火照狼山。3

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。边庭飘飖那可度,绝域苍茫更何有!杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 相看白刃血纷纷, 死节从来岂顾勋?

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军!424燕歌行(高适)

开元二十六年,客有从御史大夫张公出塞而还者,作《燕歌行》以示适,感征戍之事,因而和焉。 乐府旧题,多与边地征戍有关,写思妇怀念征人之情。

由注释得知,此诗为和人之作,但绝非无聊应酬,而是“感征戍之事”而作,饱和着血泪的感慨;“事”,亦非道听途说之辞,而是作者身临其境,亲眼所睹。25 这首诗主要写了 ——

人:将帅 士卒

士卒 思妇

事:战争

景:塞外秋景“感征戍之事”的三方面 : ??1、所“感”唐家声威。 ??2、所“感”思乡盼归之情。? ??3、所“感”军中苦乐不均。 26 第一层八句写出师,

着力烘托气氛; 第二层八句写战败,

揭示其原因; 第三层八句写被围,

刻画相思之苦; 第四层四句写死斗,

突出壮志豪情。 ? 全诗以非常浓缩的笔墨,写了一个战役的全过程。271

汉家烟尘在东北,

汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行,

天子非常赐颜色。

摐金伐鼓下榆关,

旌旆逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海,

单于猎火照狼山。从辞家去国到榆关、碣石,更到瀚海、狼山,八句诗概括了出征的历程,逐步推进,气氛也从缓和渐入紧张。透过这金鼓震天、旌旗遮天蔽日、大摇大摆前进的场面,可以揣知将军临战前不可一世的骄态,也为下文反衬。 A对破敌卫国,建立功勋,寄予希望。

B对骄恣蛮干,邀功求赏,深抱隐忧。 樊哙在吕后面前说:“臣愿得十万众,横行匈奴中”,季布便斥责他当面欺君该斩。(《史记·季布传》)

所以,这“横行”的由来,就意味着恃勇轻敌。28 写出了边地自然环境的恶劣,而敌人的进攻却如暴风骤雨般猛烈,可看出官兵处境的险恶。2

山川萧条极边土,

胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,

美人帐下犹歌舞!

大漠穷秋塞草腓,

孤城落日斗兵稀。

身当恩遇恒轻敌,

力尽关山未解围。对比。战士在前线流血牺牲,将帅却安居营帐,流连声色——苦乐不均,死生迥异。 暗示了必败的原因——从内部瓦解了战斗力。 (愤慨)衰草连天,孤城落日,力竭兵稀,重围难解,有着鲜明的边塞特点的阴惨景色,烘托出残兵败卒心境的凄凉。

边塞秋末景色(衰败、萧瑟、凄凉) ——唐军兵力(枯竭),衬托出战事的惨烈,唐军伤亡惨重。对比,将领受恩轻敌;士卒竭力奋战。(愤慨)诗歌转折的关键。上一层写将领,下一层转入写士卒。29唐军战败的原因有哪些?主要原因是什么? 自然环境恶劣,敌人凶悍

主要原因还在于将领过于轻敌,只想邀功求赏却不爱惜士兵的生命。揭示失利原因采用了什么手法?对比:

将帅 帐下犹歌舞 恩遇轻敌

战士 军前半死生 力尽关山

烘托:

山川萧条极边土

大漠穷秋塞草腓303

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

边庭飘飖那可度,绝域苍茫更何有!杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 一句征夫,一句思妇,错综相对,离别之苦,逐步加深。

城南少妇,日夜悲愁,但相去万里,永无见期;蓟北征人,回首亦是枉然。 边城遥远,难以度越;苍茫广漠,一无所有。征战生活艰苦——空间上写出飘零孤独之苦 白天所见,只是“杀气三时作阵云”;晚上所闻,惟有“寒声一夜传刁斗”。战争气氛紧张——时间上写出征战生活的日夜不宁。陇西行 陈陶 誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。 可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。 314

相看白刃血纷纷,

死节从来岂顾勋。

君不见沙场征战苦,

至今犹忆李将军! 最后士兵们与敌人短兵相接,浴血奋战,那种视死如归的精神,岂是为了取得个人的功勋!

诗人的感情包含着悲悯和礼赞,而“岂顾勋”则是有力地讥刺了轻开边衅、冒进贪功的汉将。 八九百年前威镇北边的飞将军李广,处处爱护士卒,使士卒“咸乐为之死”。这与那些骄横的将军形成多么鲜明的对比。把士卒与将领对照,以见志向、品格之尊卑;把李广与当今诸将相比,以见才能、功德之高下。此诗以李广终篇,意境更为雄浑而深远。32 诗歌主旨:

本诗虽叙写边战,但重点不在民族矛盾。

描写了唐军士卒慷慨赴边、转战绝域的情景,高度赞扬了他们为国立功、奋不顾身的牺牲精神,也表现了他们久战不归、两地相思的苦闷,并给以深切同情;同时还揭露了军中官兵对立、苦乐悬殊的事实,抨击了将帅的腐败无能。33 这诗的跌宕处全在三、四两句。“可怜”句

紧承前句,本题中之义:“犹是”句荡开一笔,

另辟新境。“无定河边骨”和“春闺梦里人”,

一边是现实,一边是梦境;一边是悲哀凄凉的枯

骨,一边是年轻英俊的战士,虚实相对,荣枯迥

异,造成强烈的艺术效果。一个“可怜”,一个

“犹是”,包含着多么深沉的感慨,凝聚了诗人

对战死者及其家人的无限同情。 陇西行 陈陶 誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。 可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。 34诗 歌 赏 析塞下曲

岑参

伏波惟愿裹尸还,定远何需生入关。 莫遣只轮归海窟,仍留一箭定天山。思考: 这首诗最为突出处在于对典故的使用。请大家看看,此首诗一共用了几个典故?这些典故又有什么区别?新诗学习课堂延伸35作 者 简 介 岑参(715—770),南阳人。出身于官僚家庭,自幼从兄受书,遍读经史。二十岁至长安,献书求仕。以后曾北游河朔。三十岁举进士,授兵曹参军。天宝八载,充安西四镇节度使高仙芝幕府书记,赴安西,十载回长安。十三载又作安西北庭节度使封常清的判官,再度出塞。安史乱后,至德二载才回朝。前后两次在边塞共六年。回朝后,由杜甫等推荐任右补阙,以后转起居舍人等官职,大历元年官至嘉州刺史。 岑参其人36 岑参诗歌的题材涉及到述志、赠答、山水、行旅各方面,他出塞以前曾写了不少山水诗。而以边塞诗写得最出色,“雄奇瑰丽”是其突出特点。岑参两度出塞,写了七十多首边塞诗,在盛唐时代,他写的边塞诗数量最多,成就最突出。 岑诗的主要思想倾向是慷慨报国的英雄气概和不畏艰难的乐观精神;艺术上气势雄伟,想象丰富,夸张大胆,色彩绚丽,造意新奇,风格峭拔。

37阅读卢纶的《塞下曲》,回答问题。

月黑雁飞高,单于夜遁逃。

欲将轻骑逐,大雪满弓刀。⑴“月黑”句在全诗的作用。⑵诗中能表现主题的形象是什么? 月黑,无光;雁飞高,无声。渲染出夜晚的深沉寂静,为下文单于遁逃唐朝将士追击作了铺垫。 主题是表现边境战争艰苦,将士们威武的气概。能表现这一主题的形象在最后一句,一支骑兵列队正要出征,刹那间,将士的弓刀上落满了大雪。课堂延伸38读李益的两首边塞诗,回答问题。 从军北征

天山雪后海风寒,横笛遍吹行路难。碛里征人三十万,一时回首月中看。 夜上受降城闻笛

回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。⑴两首诗都表达了( )主题⑵试分析“碛里征人三十万,一时回首月中看”诗句中的形象。⑶“沙似雪”“月如霜”有什么表达效果?征人思乡 “碛里”“月中”使人倍感环境的悲凉,气氛的悲怆。“三十万人一时回首”夸张手法写出典型的情景,显出笛声的哀怨,表现征人思乡的感情。两个比喻写出边塞的荒寒凄冷,描绘出触发征人思乡的典型环境。课堂延伸39塞下曲 李白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。 这首诗描写的场景有什么特点?在全诗中的作用是什么? 一至四句写五月的天山不见鲜花不见春色,只有大雪和思乡的《杨柳曲》,极写了边地苦寒的环境;五六句描写将士们苦战的情景:时间紧凑,战斗生活紧张。后两句直接抒情,表达为国立功的豪情壮志。以前面苍凉的环境和极其雄壮的作战场景描写作铺垫,衬托了将士们的爱国激情。课堂延伸40渔家傲 范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。 浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。 人不寐,将军白发征夫泪。 ①衡阳雁去:衡阳,地名(今属湖南);传说,雁南飞到衡阳即止,衡阳的回雁峰即因此而得名。

②燕然未勒:燕然,山名(今蒙古人民共和国境内);《后汉书.窦宪传》载,窦宪出击匈奴,追北单于,“登燕然山,去塞三千里,刻石勒功”而还。课堂延伸41 1.上阕写景,这些景物有怎样的特征?其作用是什么? 荒芜凄凉。渲染气氛,为下阕抒情作铺垫。 2.下阕“燕然未勒归无计”一句,表达了作者怎样的思想感情? 希望取得伟大的胜利,却又无从取胜,思念家乡却又有家难回的矛盾心情。爱国激情,浓重的乡思,兼而有之。 3.分析末句“白发”和“泪”的思想感情。 一方面是年华流逝,功业不知何时才能建立的惆怅,另一方面是思念家乡的苦闷。 42武威①春暮,闻宇文判官西使还,已到晋昌②

岑参

片雨过城头,黄鹂上戍楼。塞花飘客泪,边柳挂乡愁。

白发悲明镜,青春换敝裘。君从万里使,闻已到瓜州。

【注】①武威:即凉州。唐天宝元年改为武威郡,治所在今甘肃武威。②晋昌:即瓜州,唐天宝元年改为晋昌郡,治所在今甘肃安西东南。

(1)颔联中哪两个字用得好?请选择一个赏析。(4分)

(2)结合全诗,说出“君从万里使,闻已到瓜州”所蕴含的思想感情。(3分)2010广州一模“飘”“挂”用得好。

飘,把游子思乡之泪随塞外飞花漫天飘舞的情景描述出来,融情入景,景中出情,形象地突出了客泪之多,乡愁之浓。分析+手法(或比喻、拟人、夸张)+效果挂,把游子的乡愁缀满边塞垂柳的情景描述出来,化无形的情感为有形的物象 (化虚为实、情景交融、拟人等) ,传神地突出了乡愁的浓烈。43武威①春暮,闻宇文判官西使还,已到晋昌②

岑参

片雨过城头,黄鹂上戍楼。塞花飘客泪,边柳挂乡愁。

白发悲明镜,青春换敝裘。君从万里使,闻已到瓜州。

【注】①武威:即凉州。唐天宝元年改为武威郡,治所在今甘肃武威。②晋昌:即瓜州,唐天宝元年改为晋昌郡,治所在今甘肃安西东南。

(1)颔联中哪两个字用得好?请选择一个赏析。(4分)

(2)结合全诗,说出“君从万里使,闻已到瓜州”所蕴含的思想感情。(3分)2010广州一模 为好友宇文判官出使顺利返回瓜州而高兴,为自己仍滞留在边塞(武威)不能还乡而伤感。44谒金门

李好古①

花过雨,又是一番红素。燕子归来愁不语,旧巢无觅处。??? 谁在玉关②劳苦?谁在玉楼③歌舞?若使胡尘吹得去,东风侯万户。

【注】①李好古:南宋词人。少年时曾立志沙场杀敌,可惜功业未成。②“玉关”,原指玉门关,后泛指边塞。③“玉楼”,华美的高楼,代指歌舞之地。

(1)词的上阕表达了作者怎样的思想感情?(3分)

(2)“谁在玉关劳苦?谁在玉楼歌舞?”运用了什么表现手法?请加以赏析。(4分)2010汕头一模 上阕通过写燕子无家可归、闷愁不语,暗示国家山河破碎,百姓流离失所,无家可归的社会现实,(1分)表达词人国破家败、飘泊无依的悲凉之感。(2分)45谒金门

李好古①

花过雨,又是一番红素。燕子归来愁不语,旧巢无觅处。??? 谁在玉关②劳苦?谁在玉楼③歌舞?若使胡尘吹得去,东风侯万户。

【注】①李好古:南宋词人。少年时曾立志沙场杀敌,可惜功业未成。②“玉关”,原指玉门关,后泛指边塞。③“玉楼”,华美的高楼,代指歌舞之地。

(1)词的上阕表达了作者怎样的思想感情?(3分)

(2)“谁在玉关劳苦?谁在玉楼歌舞?”运用了什么表现手法?请加以赏析。(4分)2010汕头一模 这两句运用对比的表现手法,形象地反映了当时的现实。(1分)一方面是戌边将士风餐露宿,日夜守卫边关;一方面是统治者和达官贵人们在灯红酒绿中寻欢作乐。一苦一乐,形成了鲜明的对照,(2分)表达了作者对统治者苟安江南,不思抗敌的愤慨、失望之情。(1分)