6. 塞下曲 课件(11张)

图片预览

文档简介

课件11张PPT。塞下曲李益作者简介 李益(748~827),唐代诗人。字君虞,中晚唐的重要诗人。陇西姑臧(今甘肃武威)人。大历四年(769)登进士第。后因仕途失意,客游燕赵。贞元十六年南游扬州等地,写了一些描绘江南风光的优美诗篇。

李益是中唐边塞诗的代表诗人,他擅长绝句,尤工七绝。他善于从乐府民歌里吸取其生动活泼的精神,用凝练精美的语言,塑造出鲜明无比的形象

本文最突出的特点是什么?用典伏波愿宁死卫边,马革裹尸而还。

定远侯晚年处边地而思归。

晋人与姜戎败秦,使其只轮无返。

薛仁贵三箭定天山。

四句中句句

用典,凝练

形象,准确

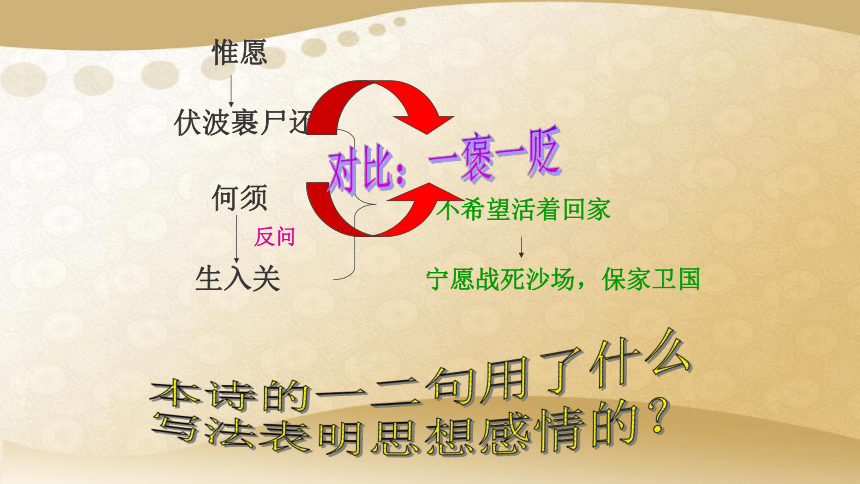

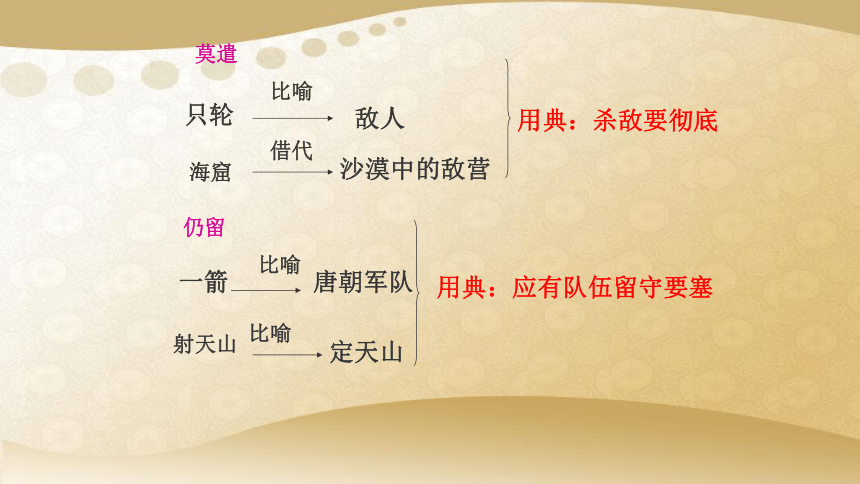

生动。伏波裹尸还惟愿生入关何须反问不希望活着回家宁愿战死沙场,保家卫国本诗的一二句用了什么

写法表明思想感情的?对比:一褒一贬只轮比喻敌人海窟借代沙漠中的敌营莫遣用典:杀敌要彻底一箭比喻唐朝军队射天山比喻定天山用典:应有队伍留守要塞仍留古代诗歌中用典,有正用和反用之别。正用即不改变典故原意,反用却以与原典相反之意来使用,请分析李益《塞下曲》中四典故的正反运用。第一句用伏波将军马援之事,是正用,即丝毫未改典故原意;第二句用定远侯班超事,则是反用,即不赞成典故中的原意,提出相反的看法,表明自己从军态度是不愿如班超那样恋乡思归,而是誓死报国,诗意已是翻进了一层;第三句用晋与姜戎合力败秦典故;第四句用薛仁贵“三箭定天山”典故,是正用典故,但又有所变化:第三句中,诗人加上了“莫遣”二字,表明了自己的态度;第四句中,诗人将原典故中“三箭”改为“一箭”,有所变化但未改典故原意。 技法探究:用典 此诗成功地运用四个典故,并将典故的内涵和诗人的情感有机地融合在一起,收到了语言简练、形象丰富的艺术效果。真实的反映了诗人渴望建功立业的豪情。该诗借用古代安边塞将士誓死保卫边疆,不惜战死疆场。体现了作者欲杀敌立功和安定边疆的心愿。诗歌中借用历史典故来表达作者的思想情感,包括对现实生活些问题和个人愿望等,属于借古抒怀或借古讽今。主题思想如何鉴赏诗歌典故:(1)了解典故的来源及其含义。

(2)用典的作用。

用典的作用在唐以前的诗歌主要表现为增加诗歌的容量,使诗歌典雅耐读,富于文采。唐以后的诗歌主要是怀古伤今,咏史言志。

用典 使诗歌语言精炼,内容丰富,增加表达的生动性和含蓄性,增强作品的表现力和感染力。

分析下列诗歌中借典抒情的手法。台城

台城六代竟奢华,

结绮临春事最奢。

万户前门成野草,

只缘一曲后庭花。 全诗以台城这一六朝帝王起居临政的地方为题,描写了六朝纵情作乐的荒淫生活,和野草丛生的凄凉景象形成了鲜明对比,把严肃的历史教训化做了触目惊心的具体形象,寄托了吊古伤今的无限感慨。 借用典故抒情 。

本诗总结:这首诗格调高昂,有盛唐边塞诗的余韵.全诗写得苍凉悲壮,神采灵动,意气飞扬.“不坠盛唐风格.”

此诗句句用典,语言凝练,准确生动.

直抒胸臆知识点:边塞诗主题四:对战争持积极向上的态度,表现建功立业的报国激情。“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”王昌龄

“敦知不向边庭苦,纵死犹问侠骨香。”王维

“已收滴博云间戍,更夺蓬婆雪处城。 ”杜甫

李益是中唐边塞诗的代表诗人,他擅长绝句,尤工七绝。他善于从乐府民歌里吸取其生动活泼的精神,用凝练精美的语言,塑造出鲜明无比的形象

本文最突出的特点是什么?用典伏波愿宁死卫边,马革裹尸而还。

定远侯晚年处边地而思归。

晋人与姜戎败秦,使其只轮无返。

薛仁贵三箭定天山。

四句中句句

用典,凝练

形象,准确

生动。伏波裹尸还惟愿生入关何须反问不希望活着回家宁愿战死沙场,保家卫国本诗的一二句用了什么

写法表明思想感情的?对比:一褒一贬只轮比喻敌人海窟借代沙漠中的敌营莫遣用典:杀敌要彻底一箭比喻唐朝军队射天山比喻定天山用典:应有队伍留守要塞仍留古代诗歌中用典,有正用和反用之别。正用即不改变典故原意,反用却以与原典相反之意来使用,请分析李益《塞下曲》中四典故的正反运用。第一句用伏波将军马援之事,是正用,即丝毫未改典故原意;第二句用定远侯班超事,则是反用,即不赞成典故中的原意,提出相反的看法,表明自己从军态度是不愿如班超那样恋乡思归,而是誓死报国,诗意已是翻进了一层;第三句用晋与姜戎合力败秦典故;第四句用薛仁贵“三箭定天山”典故,是正用典故,但又有所变化:第三句中,诗人加上了“莫遣”二字,表明了自己的态度;第四句中,诗人将原典故中“三箭”改为“一箭”,有所变化但未改典故原意。 技法探究:用典 此诗成功地运用四个典故,并将典故的内涵和诗人的情感有机地融合在一起,收到了语言简练、形象丰富的艺术效果。真实的反映了诗人渴望建功立业的豪情。该诗借用古代安边塞将士誓死保卫边疆,不惜战死疆场。体现了作者欲杀敌立功和安定边疆的心愿。诗歌中借用历史典故来表达作者的思想情感,包括对现实生活些问题和个人愿望等,属于借古抒怀或借古讽今。主题思想如何鉴赏诗歌典故:(1)了解典故的来源及其含义。

(2)用典的作用。

用典的作用在唐以前的诗歌主要表现为增加诗歌的容量,使诗歌典雅耐读,富于文采。唐以后的诗歌主要是怀古伤今,咏史言志。

用典 使诗歌语言精炼,内容丰富,增加表达的生动性和含蓄性,增强作品的表现力和感染力。

分析下列诗歌中借典抒情的手法。台城

台城六代竟奢华,

结绮临春事最奢。

万户前门成野草,

只缘一曲后庭花。 全诗以台城这一六朝帝王起居临政的地方为题,描写了六朝纵情作乐的荒淫生活,和野草丛生的凄凉景象形成了鲜明对比,把严肃的历史教训化做了触目惊心的具体形象,寄托了吊古伤今的无限感慨。 借用典故抒情 。

本诗总结:这首诗格调高昂,有盛唐边塞诗的余韵.全诗写得苍凉悲壮,神采灵动,意气飞扬.“不坠盛唐风格.”

此诗句句用典,语言凝练,准确生动.

直抒胸臆知识点:边塞诗主题四:对战争持积极向上的态度,表现建功立业的报国激情。“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”王昌龄

“敦知不向边庭苦,纵死犹问侠骨香。”王维

“已收滴博云间戍,更夺蓬婆雪处城。 ”杜甫