2025年辽宁省中考历史适应性检测试卷(6月份)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年辽宁省中考历史适应性检测试卷(6月份)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 444.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-13 15:01:35 | ||

图片预览

文档简介

2025年辽宁省中考历史适应性检测试卷(6月份)

一、单选题:本大题共15小题,共30分。

1.2024年,河南永城王庄遗址的考古发掘取得重大进展,一座特大型大汶口文化墓葬被发现。这项考古成果可用于研究我国的( )

A. 百万年人类史 B. 一万年的文化史 C. 五千多年文明史 D. 奴隶制王朝的建立

2.唐太宗曾说过,其(夷狄)情与中夏不殊……四夷可使如一家。下列史实中与唐太宗直接相关并且体现上述观点的是( )

A. 将金城公主嫁给吐蕃赞普

B. 册封回纥首领为怀仁可汗

C. 被北方和西北地区的各族首领尊称为“天可汗”

D. 将文成公主嫁给尺带珠丹

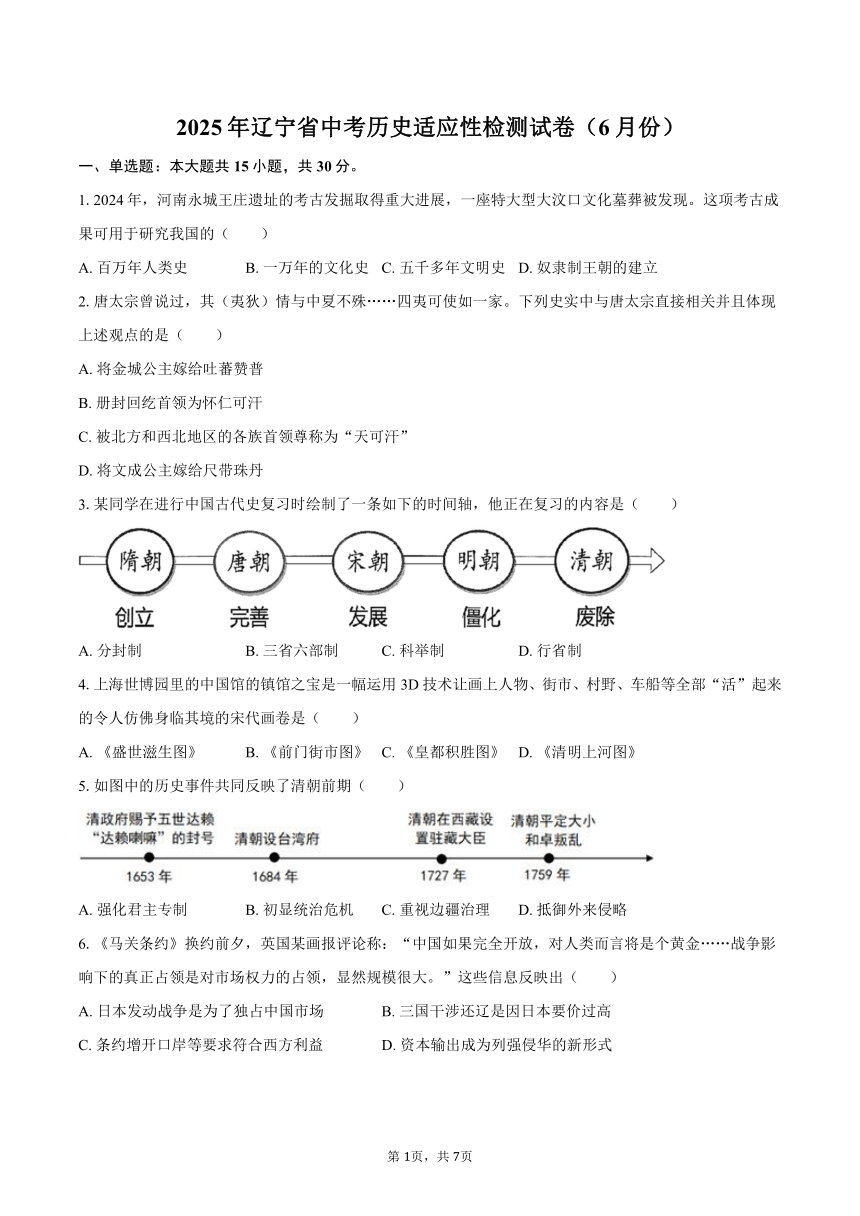

3.某同学在进行中国古代史复习时绘制了一条如下的时间轴,他正在复习的内容是( )

A. 分封制 B. 三省六部制 C. 科举制 D. 行省制

4.上海世博园里的中国馆的镇馆之宝是一幅运用3D技术让画上人物、街市、村野、车船等全部“活”起来的令人仿佛身临其境的宋代画卷是( )

A. 《盛世滋生图》 B. 《前门街市图》 C. 《皇都积胜图》 D. 《清明上河图》

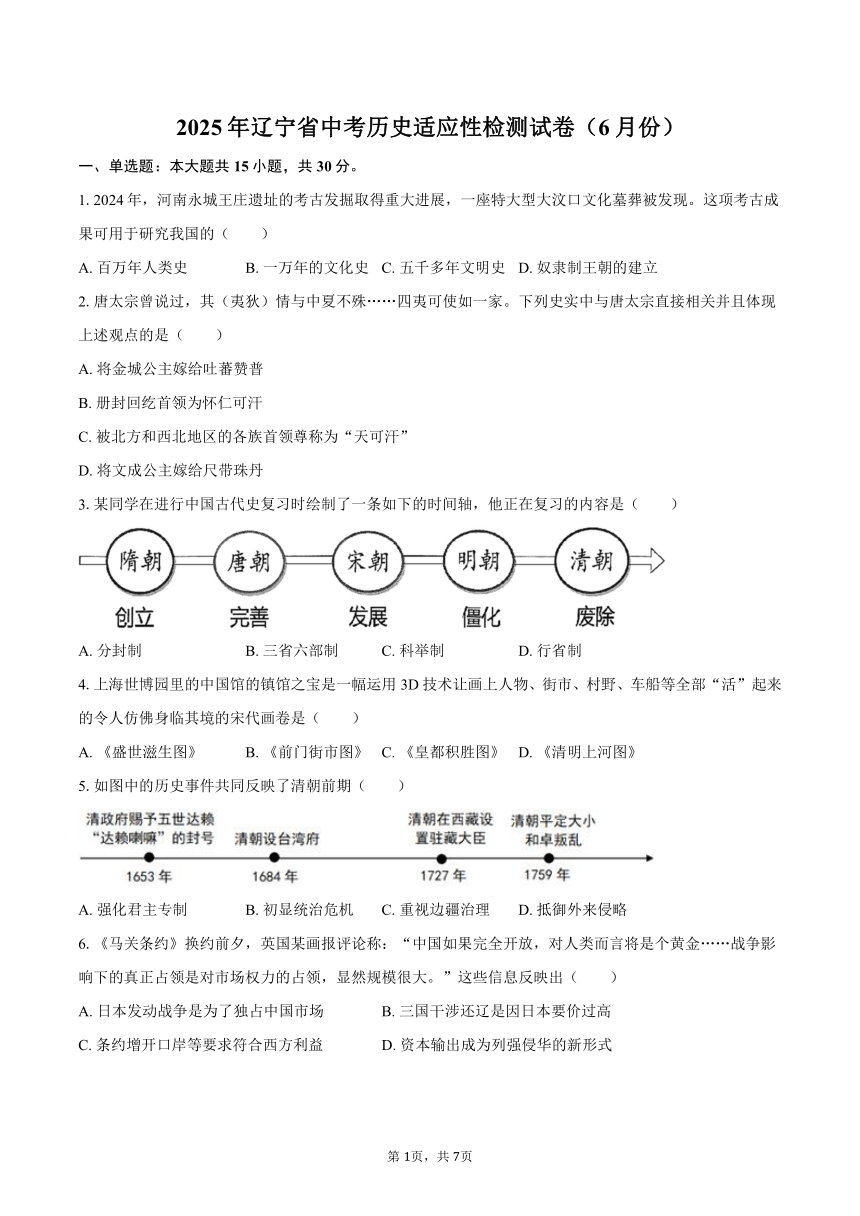

5.如图中的历史事件共同反映了清朝前期( )

A. 强化君主专制 B. 初显统治危机 C. 重视边疆治理 D. 抵御外来侵略

6.《马关条约》换约前夕,英国某画报评论称:“中国如果完全开放,对人类而言将是个黄金……战争影响下的真正占领是对市场权力的占领,显然规模很大。”这些信息反映出( )

A. 日本发动战争是为了独占中国市场 B. 三国干涉还辽是因日本要价过高

C. 条约增开口岸等要求符合西方利益 D. 资本输出成为列强侵华的新形式

7.1937年,边区政府成立了陕北公学,强调“不分性别、出身、职业、党派信仰、只要有志于抗日救国皆可报考。”课程主要有游击战争、民众运动等。它的成立( )

A. 适应了抗日根据地建设需要 B. 为社会主义建设培养了大量技术人才

C. 标志抗日战争进入相持阶段 D. 促成了抗日民族统一战线正式形成

8.解放军战将要粟裕在某次战役之后,于“万马腾欢”之时,填《沁园春》一阕:“杯高举,望军民莫醉,鞭指江南。”这次战役是

A. 汀泗桥战役 B. 百团大战 C. 辽沈战役 D. 淮海战役

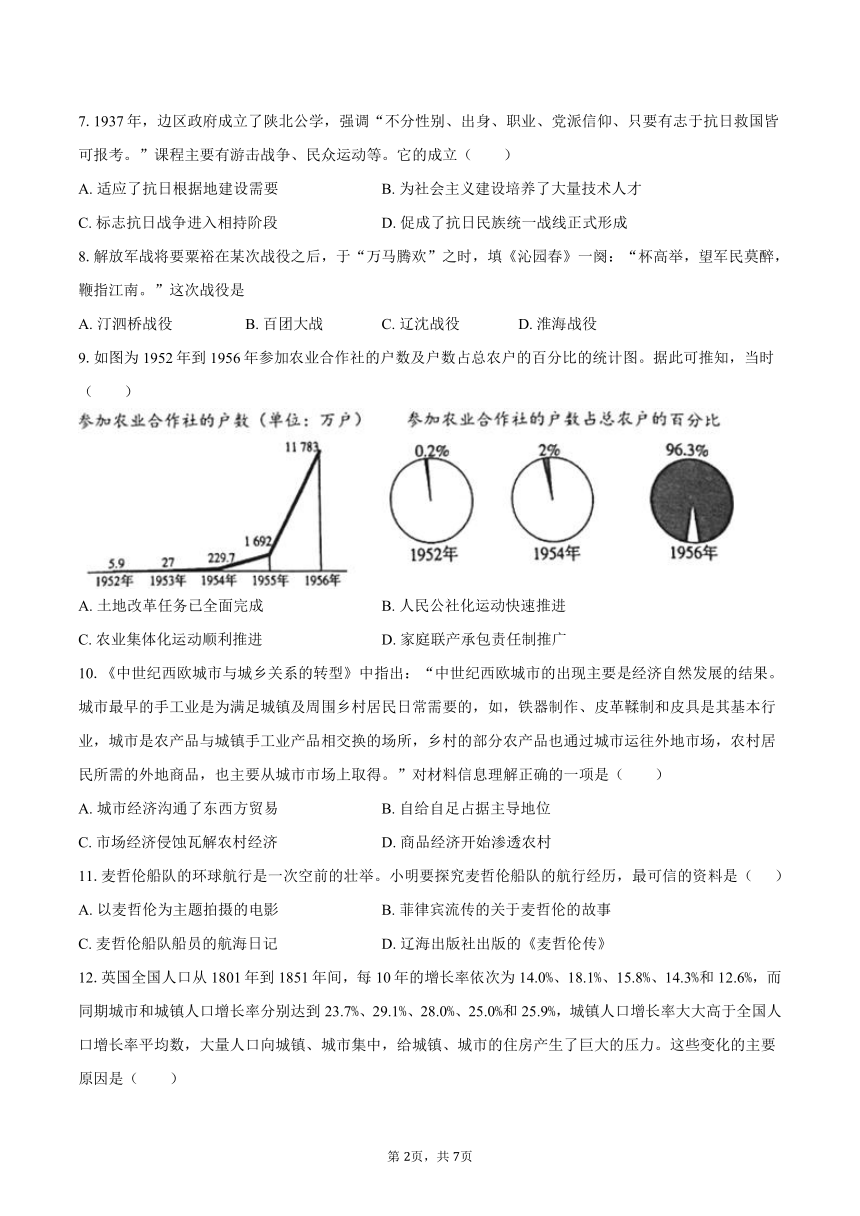

9.如图为1952年到1956年参加农业合作社的户数及户数占总农户的百分比的统计图。据此可推知,当时( )

A. 土地改革任务已全面完成 B. 人民公社化运动快速推进

C. 农业集体化运动顺利推进 D. 家庭联产承包责任制推广

10.《中世纪西欧城市与城乡关系的转型》中指出:“中世纪西欧城市的出现主要是经济自然发展的结果。城市最早的手工业是为满足城镇及周围乡村居民日常需要的,如,铁器制作、皮革鞣制和皮具是其基本行业,城市是农产品与城镇手工业产品相交换的场所,乡村的部分农产品也通过城市运往外地市场,农村居民所需的外地商品,也主要从城市市场上取得。”对材料信息理解正确的一项是( )

A. 城市经济沟通了东西方贸易 B. 自给自足占据主导地位

C. 市场经济侵蚀瓦解农村经济 D. 商品经济开始渗透农村

11.麦哲伦船队的环球航行是一次空前的壮举。小明要探究麦哲伦船队的航行经历,最可信的资料是( )

A. 以麦哲伦为主题拍摄的电影 B. 菲律宾流传的关于麦哲伦的故事

C. 麦哲伦船队船员的航海日记 D. 辽海出版社出版的《麦哲伦传》

12.英国全国人口从1801年到1851年间,每10年的增长率依次为14.0%、18.1%、15.8%、14.3%和12.6%,而同期城市和城镇人口增长率分别达到23.7%、29.1%、28.0%、25.0%和25.9%,城镇人口增长率大大高于全国人口增长率平均数,大量人口向城镇、城市集中,给城镇、城市的住房产生了巨大的压力。这些变化的主要原因是( )

A. 新航路的开辟 B. 早期殖民扩张 C. 工业革命的进行 D. 福利国家的建立

13.史料分为第一手史料和第二手史料。前者是指接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料,后者是指后人运用第一手史料所作的研究和诠释。研究古希腊文化时,可以作为第一手史料的是( )

A. 雅典卫城遗址 B. 《荷马史诗》 C. 空中花园复原图 D. 古希腊神话

14.“这不是传统意义上的战争。它是在敌对双方皆拥有将对方彻底摧毁的武器,而彼此又无防御之策,形成‘恐怖平衡’——不敢打又不愿和的情况下形成的,是一场特殊的战争。”这场“战争”进入军事政治集团相互对峙阶段的标志是( )

A. 三国同盟、三国协约形成 B. 杜鲁门主义的出台

C. 世界反法西斯同盟建立 D. 北约和华约的建立

15.以互联网为代表的信息技术日新月异,引领了社会生产新变革,极大提高了人类认识世界、改造世界的能力。互联网让世界变成了“鸡犬之声相闻”的地球村,相隔万里的人们不再“老死不相往来”。以上材料说明了( )

A. 信息技术改变生产生活方式 B. 人际交往都依赖互联网实现

C. 科技成果加速转化为生产力 D. 科技发展具有双重社会影响

二、材料解析题:本大题共4小题,共40分。

16.加强民族团结,完成祖国统一大业,是实现中华民族伟大复兴的必然要求。阅读下列材料,回答问题。

材料一:中华人民共和国各民族一律平等。各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——《中华人民共和国宪法》

(1) 根据材料一并结合所学的知识,指出我国在少数民族聚居区实行了哪一制度?

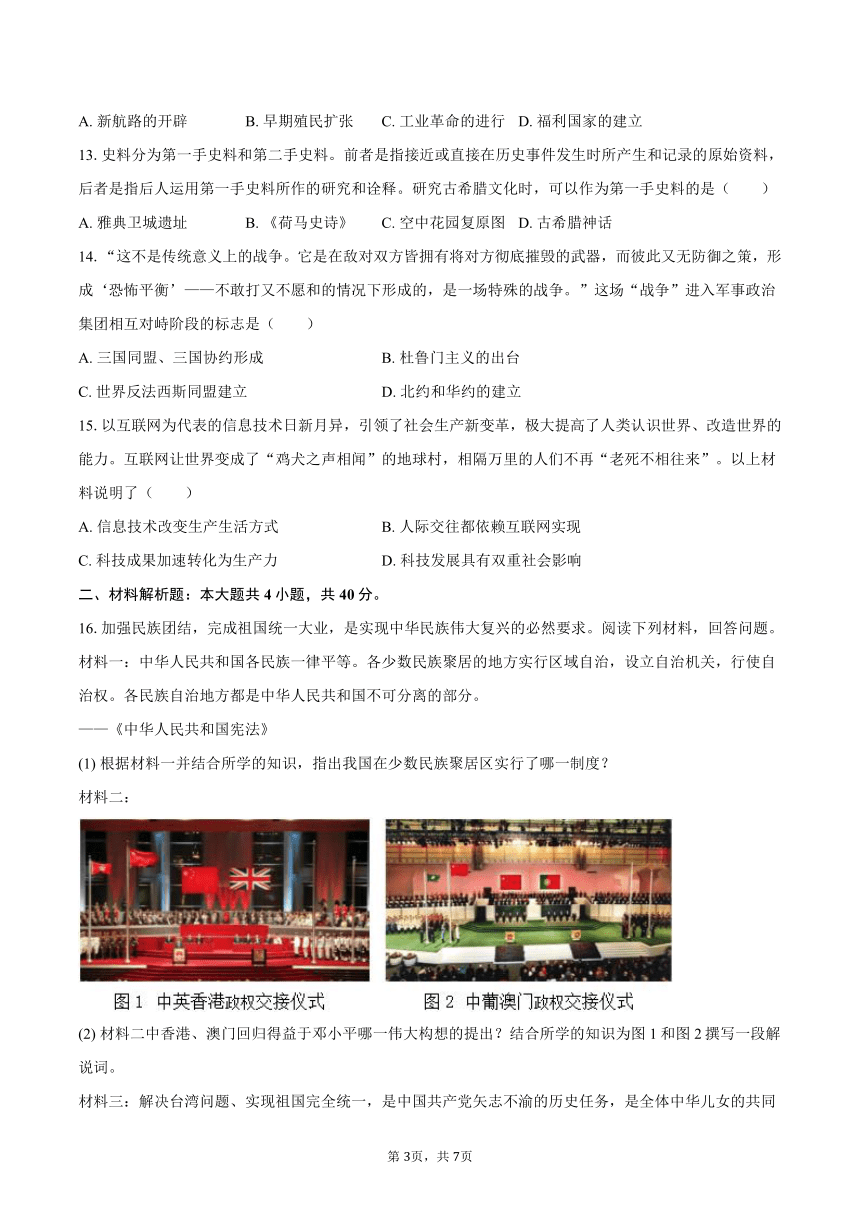

材料二:

(2) 材料二中香港、澳门回归得益于邓小平哪一伟大构想的提出?结合所学的知识为图1和图2撰写一段解说词。

材料三:解决台湾问题、实现祖国完全统一,是中国共产党矢志不渝的历史任务,是全体中华儿女的共同愿望。要坚持一个中国原则和“九二共识”,推进祖国和平统一进程。包括两岸同胞在内的所有中华儿女,要和衷共济、团结向前,坚决粉碎任何“台独”图谋,共创民族复兴美好未来。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力!

一—在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话(2021年7月1日)习近平

(3) 材料三中的“九二共识”指海峡两岸均坚持哪一原则?

(4) 综合以上材料,说说你对“祖国必须统一,也必然统一”的理解。

17.中国共产党的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。阅读下列材料,回答问题:

材料一:中华人民共和国的成立,全中国的空前统一,受几千年封建统治和一百多年帝国主义压迫的中国人民获得解放,从而成为中华大地这块九百六十万平方公里土地上的真正主人。这是翻天覆地的大事变。

——摘编自中国共产党新闻网《中国人从此站立起来了》材料二:新中国成立后,随着经济建设的发展,我国的民主政治建设也加紧进行。1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京举行,会议期间,全国有1.5亿人民参加讨论,提出了118万条修改和补充意见。大会根据这些意见,对宪法草案进行了认真的修改……这次大会制定了我国第一部社会主义类型的宪法―《中华人民共和国宪法》。

——逄先知《新中国第一部宪法是怎样诞生的》材料三:我国建国三十五年来所发生的深刻变化,已经初步显示出社会主义制度的优越性。但必须指出,这种优越性还没有得到应有的发挥。其所以如此,一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。……使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》材料四:习近平总书记在十九大报告中指出;改革开放之后……解决人民温饱问题、人民生活总体上达到小康水平这两个目标已提前实现。在这个基础上,我们党提出,到建党一百年时建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会,然后再奋斗三十年到新中国成立一百年时,基本实现现代化,把我国建成社会主义现代化国家。

(1) 根据材料一并结合所学知识,说明中华人民共和国的成立是“翻天覆地的大事变”的理由。

(2) 据材料二指出《中华人民共和国宪法》的产生过程具有怎样的特点?并说明这部宪法的性质。

(3) 据材料三,概括“社会主义经济在很大程度上失去了活力”的原因。

(4) 依据材料四指出:“到建党一百年时”和“到新中国成立一百年时”,我国社会主义现代化建设的目标分别是什么?

18.东北是新中国工业化起步的重要基地,同时孕育了伟大的精神力量。阅读材料,回答问题。

材料一 1953年,国家实行“一五”计划,在国家安排的156个重点建设项目中,东北地区占56项,逐步建成特色鲜明的工业基地,例如以长春第一汽车制造厂为核心的长春汽车城,还有鞍山钢都、沈阳飞机城等。通过“一五”计划的成功实施,东北形成了比较完整的工业体系,为我国的工业化建设提供了大量先进的机器和设备。

——摘编自赵传君主编《东北经济振兴与东北亚经贸合作》

材料二 20世纪60年代初,大庆工人吃苦耐劳,对待工作要求严格、纪律严明,坚持“爱国、创业、求实、奉献”的精神风貌,出色地完成石油会战,摘掉了中国贫油的帽子。

——摘编自《中外历史纲要》

材料三由于大庆人创造出了辉煌业绩,表现出了伟大的奉献精神,党中央和毛泽东于 1964年提出了“全国工业学大庆”的号召,推动全国工矿企业和社会主义建设向前发展。这对完成国民经济调整任务,建立起现代化工业基础,起到了重要的推动作用。

——摘编自《中国共产党历史》第二卷

(1) 根据材料一,指出“一五”计划期间东北工业发展的成就,并结合所学知识分析其原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出这一时期大庆工人所体现出的时代风貌。

(3) 根据材料三并结合所学知识,说明全面建设社会主义时期“大庆精神”的积极影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:新中国成立以来的外交成就(部分)

时间 成就

1954年 中印两国总理发表联合声明,强调“这些原则(和平共处五项原则)不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中。”

1955年 周恩来率领中国代表团参加在印度尼西亚召开的亚非会议,并在会议上提出“求同存异”方针

1971年 中国恢复在联合国的一切合法权利

1972年 尼克松访华,中美在上海发表《联合公报》,两国关系开始正常化

2016年 二十国集团领导人峰会在杭州成功举办

2013年 国家主席习近平先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重大倡议

2017年 联合国决议首次写入中国倡议的“构建人类命运共同体”理念

——根据统编义务教育教材《中国历史》八年级下册整理

根据上述材料,围绕“新中国外交”这一主题,提出一个观点,并结合所学进行阐述。(要求:观点正确,至少选取3个史实,史论结合,表达清晰)

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】C

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】D

9.【答案】C

10.【答案】D

11.【答案】C

12.【答案】C

13.【答案】A

14.【答案】D

15.【答案】A

16.【答案】【小题1】制度:民族区域自治制度

【小题2】构想:“一国两制”;1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权,1999年12月20日,中国恢复对澳门行使主权,这是邓小平“一国两制”伟大构想的成功实践。香港、澳门回归祖国,标志着中国人民洗雪了百年国耻,在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步

【小题3】原则:一个中国原则

【小题4】理解:台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分;台湾问题是中国的内政问题,任何他国政府不得干涉;维护国家主权和领土完整是包括台湾同胞在内的全中国人民的共同义务

17.【答案】【小题1】中华人民共和国的成立开辟了中国历史新纪元;中国结束了一百多年来被侵略、被奴役的屈辱历史,真正成为独立自主的国家;中国人民从此站起来了,成为国家的主人。

【小题2】参与群众多,具有广泛的群众基础;我国历史上第一部社会主义类型的宪法。

【小题3】在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式,政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

【小题4】建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会;基本实现现代化,把我国建成社会主义现代化国家。

18.【答案】【小题1】成就:逐步建成汽车城、飞机城等重要的工业基地;形成了较为完整的工业体系;提供先进的机器和设备推动国家工业化建设。原因:“一五”计划推动;国家政策的扶持;东北矿产资源丰富:东北地区原有工业基础较好;东北人民建设热情高、吃苦耐劳;靠近苏联,有利于获得苏联援助

【小题2】时代风貌:艰苦奋斗,奋发图强,自力更生,无私奉献,吃苦耐劳,艰苦创业,爱国主义,求实精神,爱岗敬业等(意思相近即可)

【小题3】积极影响:推动国民经济调整和现代化工业基础的建立;激发了劳动者的积极性和创造性;增强民族凝聚力;彰显中国人民独立自主、自力更生克服困难的能力;为社会主义建设营造了良好的社会氛围(言之有理即可)

19.【答案】观点:新中国外交为世界和平与发展做出重要贡献。

论述:新中国成立以来,我国始终奉行独立自主的和平外交政策,为世界和平与发展做出重要贡献。1955年,周恩来率中国代表团参加在印度尼度尼西亚万隆召开的亚非会议,在会上提出“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功,揭开了发展中国家团结合作、争取国家独立和主权、谋求经济发展和社会进步、维护世界和平、推动建立国际政治经济新秩序的历史新篇章。1971年,联合国第2758号决议宣布恢复中国在联合国的一切合法权利,从此,中国作为联合国安理会常任理事国之一,积极参与国际事务,深刻改变了国际政治格局,为全球多边主义发展注入新动力 。 十八大以来,中国积极参与全球治理体系改革,先后提出共建“一带一路”倡议、构建人类命运共同体理念,成为维护世界和平、稳定与发展的坚定力量,在国际事务中发挥着日益重要的作用。

结论:综上所述,中国作为负责任的大国,积极维护世界和平,捍卫国际秩序,为全球治理不断贡献中国智慧和中国方案。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共15小题,共30分。

1.2024年,河南永城王庄遗址的考古发掘取得重大进展,一座特大型大汶口文化墓葬被发现。这项考古成果可用于研究我国的( )

A. 百万年人类史 B. 一万年的文化史 C. 五千多年文明史 D. 奴隶制王朝的建立

2.唐太宗曾说过,其(夷狄)情与中夏不殊……四夷可使如一家。下列史实中与唐太宗直接相关并且体现上述观点的是( )

A. 将金城公主嫁给吐蕃赞普

B. 册封回纥首领为怀仁可汗

C. 被北方和西北地区的各族首领尊称为“天可汗”

D. 将文成公主嫁给尺带珠丹

3.某同学在进行中国古代史复习时绘制了一条如下的时间轴,他正在复习的内容是( )

A. 分封制 B. 三省六部制 C. 科举制 D. 行省制

4.上海世博园里的中国馆的镇馆之宝是一幅运用3D技术让画上人物、街市、村野、车船等全部“活”起来的令人仿佛身临其境的宋代画卷是( )

A. 《盛世滋生图》 B. 《前门街市图》 C. 《皇都积胜图》 D. 《清明上河图》

5.如图中的历史事件共同反映了清朝前期( )

A. 强化君主专制 B. 初显统治危机 C. 重视边疆治理 D. 抵御外来侵略

6.《马关条约》换约前夕,英国某画报评论称:“中国如果完全开放,对人类而言将是个黄金……战争影响下的真正占领是对市场权力的占领,显然规模很大。”这些信息反映出( )

A. 日本发动战争是为了独占中国市场 B. 三国干涉还辽是因日本要价过高

C. 条约增开口岸等要求符合西方利益 D. 资本输出成为列强侵华的新形式

7.1937年,边区政府成立了陕北公学,强调“不分性别、出身、职业、党派信仰、只要有志于抗日救国皆可报考。”课程主要有游击战争、民众运动等。它的成立( )

A. 适应了抗日根据地建设需要 B. 为社会主义建设培养了大量技术人才

C. 标志抗日战争进入相持阶段 D. 促成了抗日民族统一战线正式形成

8.解放军战将要粟裕在某次战役之后,于“万马腾欢”之时,填《沁园春》一阕:“杯高举,望军民莫醉,鞭指江南。”这次战役是

A. 汀泗桥战役 B. 百团大战 C. 辽沈战役 D. 淮海战役

9.如图为1952年到1956年参加农业合作社的户数及户数占总农户的百分比的统计图。据此可推知,当时( )

A. 土地改革任务已全面完成 B. 人民公社化运动快速推进

C. 农业集体化运动顺利推进 D. 家庭联产承包责任制推广

10.《中世纪西欧城市与城乡关系的转型》中指出:“中世纪西欧城市的出现主要是经济自然发展的结果。城市最早的手工业是为满足城镇及周围乡村居民日常需要的,如,铁器制作、皮革鞣制和皮具是其基本行业,城市是农产品与城镇手工业产品相交换的场所,乡村的部分农产品也通过城市运往外地市场,农村居民所需的外地商品,也主要从城市市场上取得。”对材料信息理解正确的一项是( )

A. 城市经济沟通了东西方贸易 B. 自给自足占据主导地位

C. 市场经济侵蚀瓦解农村经济 D. 商品经济开始渗透农村

11.麦哲伦船队的环球航行是一次空前的壮举。小明要探究麦哲伦船队的航行经历,最可信的资料是( )

A. 以麦哲伦为主题拍摄的电影 B. 菲律宾流传的关于麦哲伦的故事

C. 麦哲伦船队船员的航海日记 D. 辽海出版社出版的《麦哲伦传》

12.英国全国人口从1801年到1851年间,每10年的增长率依次为14.0%、18.1%、15.8%、14.3%和12.6%,而同期城市和城镇人口增长率分别达到23.7%、29.1%、28.0%、25.0%和25.9%,城镇人口增长率大大高于全国人口增长率平均数,大量人口向城镇、城市集中,给城镇、城市的住房产生了巨大的压力。这些变化的主要原因是( )

A. 新航路的开辟 B. 早期殖民扩张 C. 工业革命的进行 D. 福利国家的建立

13.史料分为第一手史料和第二手史料。前者是指接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料,后者是指后人运用第一手史料所作的研究和诠释。研究古希腊文化时,可以作为第一手史料的是( )

A. 雅典卫城遗址 B. 《荷马史诗》 C. 空中花园复原图 D. 古希腊神话

14.“这不是传统意义上的战争。它是在敌对双方皆拥有将对方彻底摧毁的武器,而彼此又无防御之策,形成‘恐怖平衡’——不敢打又不愿和的情况下形成的,是一场特殊的战争。”这场“战争”进入军事政治集团相互对峙阶段的标志是( )

A. 三国同盟、三国协约形成 B. 杜鲁门主义的出台

C. 世界反法西斯同盟建立 D. 北约和华约的建立

15.以互联网为代表的信息技术日新月异,引领了社会生产新变革,极大提高了人类认识世界、改造世界的能力。互联网让世界变成了“鸡犬之声相闻”的地球村,相隔万里的人们不再“老死不相往来”。以上材料说明了( )

A. 信息技术改变生产生活方式 B. 人际交往都依赖互联网实现

C. 科技成果加速转化为生产力 D. 科技发展具有双重社会影响

二、材料解析题:本大题共4小题,共40分。

16.加强民族团结,完成祖国统一大业,是实现中华民族伟大复兴的必然要求。阅读下列材料,回答问题。

材料一:中华人民共和国各民族一律平等。各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——《中华人民共和国宪法》

(1) 根据材料一并结合所学的知识,指出我国在少数民族聚居区实行了哪一制度?

材料二:

(2) 材料二中香港、澳门回归得益于邓小平哪一伟大构想的提出?结合所学的知识为图1和图2撰写一段解说词。

材料三:解决台湾问题、实现祖国完全统一,是中国共产党矢志不渝的历史任务,是全体中华儿女的共同愿望。要坚持一个中国原则和“九二共识”,推进祖国和平统一进程。包括两岸同胞在内的所有中华儿女,要和衷共济、团结向前,坚决粉碎任何“台独”图谋,共创民族复兴美好未来。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力!

一—在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话(2021年7月1日)习近平

(3) 材料三中的“九二共识”指海峡两岸均坚持哪一原则?

(4) 综合以上材料,说说你对“祖国必须统一,也必然统一”的理解。

17.中国共产党的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。阅读下列材料,回答问题:

材料一:中华人民共和国的成立,全中国的空前统一,受几千年封建统治和一百多年帝国主义压迫的中国人民获得解放,从而成为中华大地这块九百六十万平方公里土地上的真正主人。这是翻天覆地的大事变。

——摘编自中国共产党新闻网《中国人从此站立起来了》材料二:新中国成立后,随着经济建设的发展,我国的民主政治建设也加紧进行。1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京举行,会议期间,全国有1.5亿人民参加讨论,提出了118万条修改和补充意见。大会根据这些意见,对宪法草案进行了认真的修改……这次大会制定了我国第一部社会主义类型的宪法―《中华人民共和国宪法》。

——逄先知《新中国第一部宪法是怎样诞生的》材料三:我国建国三十五年来所发生的深刻变化,已经初步显示出社会主义制度的优越性。但必须指出,这种优越性还没有得到应有的发挥。其所以如此,一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。……使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》材料四:习近平总书记在十九大报告中指出;改革开放之后……解决人民温饱问题、人民生活总体上达到小康水平这两个目标已提前实现。在这个基础上,我们党提出,到建党一百年时建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会,然后再奋斗三十年到新中国成立一百年时,基本实现现代化,把我国建成社会主义现代化国家。

(1) 根据材料一并结合所学知识,说明中华人民共和国的成立是“翻天覆地的大事变”的理由。

(2) 据材料二指出《中华人民共和国宪法》的产生过程具有怎样的特点?并说明这部宪法的性质。

(3) 据材料三,概括“社会主义经济在很大程度上失去了活力”的原因。

(4) 依据材料四指出:“到建党一百年时”和“到新中国成立一百年时”,我国社会主义现代化建设的目标分别是什么?

18.东北是新中国工业化起步的重要基地,同时孕育了伟大的精神力量。阅读材料,回答问题。

材料一 1953年,国家实行“一五”计划,在国家安排的156个重点建设项目中,东北地区占56项,逐步建成特色鲜明的工业基地,例如以长春第一汽车制造厂为核心的长春汽车城,还有鞍山钢都、沈阳飞机城等。通过“一五”计划的成功实施,东北形成了比较完整的工业体系,为我国的工业化建设提供了大量先进的机器和设备。

——摘编自赵传君主编《东北经济振兴与东北亚经贸合作》

材料二 20世纪60年代初,大庆工人吃苦耐劳,对待工作要求严格、纪律严明,坚持“爱国、创业、求实、奉献”的精神风貌,出色地完成石油会战,摘掉了中国贫油的帽子。

——摘编自《中外历史纲要》

材料三由于大庆人创造出了辉煌业绩,表现出了伟大的奉献精神,党中央和毛泽东于 1964年提出了“全国工业学大庆”的号召,推动全国工矿企业和社会主义建设向前发展。这对完成国民经济调整任务,建立起现代化工业基础,起到了重要的推动作用。

——摘编自《中国共产党历史》第二卷

(1) 根据材料一,指出“一五”计划期间东北工业发展的成就,并结合所学知识分析其原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出这一时期大庆工人所体现出的时代风貌。

(3) 根据材料三并结合所学知识,说明全面建设社会主义时期“大庆精神”的积极影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:新中国成立以来的外交成就(部分)

时间 成就

1954年 中印两国总理发表联合声明,强调“这些原则(和平共处五项原则)不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中。”

1955年 周恩来率领中国代表团参加在印度尼西亚召开的亚非会议,并在会议上提出“求同存异”方针

1971年 中国恢复在联合国的一切合法权利

1972年 尼克松访华,中美在上海发表《联合公报》,两国关系开始正常化

2016年 二十国集团领导人峰会在杭州成功举办

2013年 国家主席习近平先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重大倡议

2017年 联合国决议首次写入中国倡议的“构建人类命运共同体”理念

——根据统编义务教育教材《中国历史》八年级下册整理

根据上述材料,围绕“新中国外交”这一主题,提出一个观点,并结合所学进行阐述。(要求:观点正确,至少选取3个史实,史论结合,表达清晰)

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】C

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】D

9.【答案】C

10.【答案】D

11.【答案】C

12.【答案】C

13.【答案】A

14.【答案】D

15.【答案】A

16.【答案】【小题1】制度:民族区域自治制度

【小题2】构想:“一国两制”;1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权,1999年12月20日,中国恢复对澳门行使主权,这是邓小平“一国两制”伟大构想的成功实践。香港、澳门回归祖国,标志着中国人民洗雪了百年国耻,在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步

【小题3】原则:一个中国原则

【小题4】理解:台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分;台湾问题是中国的内政问题,任何他国政府不得干涉;维护国家主权和领土完整是包括台湾同胞在内的全中国人民的共同义务

17.【答案】【小题1】中华人民共和国的成立开辟了中国历史新纪元;中国结束了一百多年来被侵略、被奴役的屈辱历史,真正成为独立自主的国家;中国人民从此站起来了,成为国家的主人。

【小题2】参与群众多,具有广泛的群众基础;我国历史上第一部社会主义类型的宪法。

【小题3】在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式,政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

【小题4】建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会;基本实现现代化,把我国建成社会主义现代化国家。

18.【答案】【小题1】成就:逐步建成汽车城、飞机城等重要的工业基地;形成了较为完整的工业体系;提供先进的机器和设备推动国家工业化建设。原因:“一五”计划推动;国家政策的扶持;东北矿产资源丰富:东北地区原有工业基础较好;东北人民建设热情高、吃苦耐劳;靠近苏联,有利于获得苏联援助

【小题2】时代风貌:艰苦奋斗,奋发图强,自力更生,无私奉献,吃苦耐劳,艰苦创业,爱国主义,求实精神,爱岗敬业等(意思相近即可)

【小题3】积极影响:推动国民经济调整和现代化工业基础的建立;激发了劳动者的积极性和创造性;增强民族凝聚力;彰显中国人民独立自主、自力更生克服困难的能力;为社会主义建设营造了良好的社会氛围(言之有理即可)

19.【答案】观点:新中国外交为世界和平与发展做出重要贡献。

论述:新中国成立以来,我国始终奉行独立自主的和平外交政策,为世界和平与发展做出重要贡献。1955年,周恩来率中国代表团参加在印度尼度尼西亚万隆召开的亚非会议,在会上提出“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功,揭开了发展中国家团结合作、争取国家独立和主权、谋求经济发展和社会进步、维护世界和平、推动建立国际政治经济新秩序的历史新篇章。1971年,联合国第2758号决议宣布恢复中国在联合国的一切合法权利,从此,中国作为联合国安理会常任理事国之一,积极参与国际事务,深刻改变了国际政治格局,为全球多边主义发展注入新动力 。 十八大以来,中国积极参与全球治理体系改革,先后提出共建“一带一路”倡议、构建人类命运共同体理念,成为维护世界和平、稳定与发展的坚定力量,在国际事务中发挥着日益重要的作用。

结论:综上所述,中国作为负责任的大国,积极维护世界和平,捍卫国际秩序,为全球治理不断贡献中国智慧和中国方案。

第1页,共1页

同课章节目录