2025秋高考物理一轮复习第十四章热学第2讲固体、液体和气体课件(63页PPT)

文档属性

| 名称 | 2025秋高考物理一轮复习第十四章热学第2讲固体、液体和气体课件(63页PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-13 16:14:32 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

第十四章 热学

第2讲 固体、液体和气体

素养目标 1.能从真实的物理情境中认识固体与液体的结构,认识气体分子运动特点.(物理观念) 2.从分子动理论角度理解理想气体.(科学思维) 3.会应用气体实验定律与理想气体状态方程分析解决实际问题.(科学思维) 4.能理解气体各种图像和物理意义,会分析气体图像问题.(科学思维)

A. 没有固定的熔点

B. 天然具有规则的几何形状

C. 沿不同方向的导热性能相同

D. 分子在空间上周期性排列

解析:非晶体没有固定的熔点,不具有规则的几何形状,其导热性能为各向同性,分子在空间上不是周期性排列,A、C正确.

AC

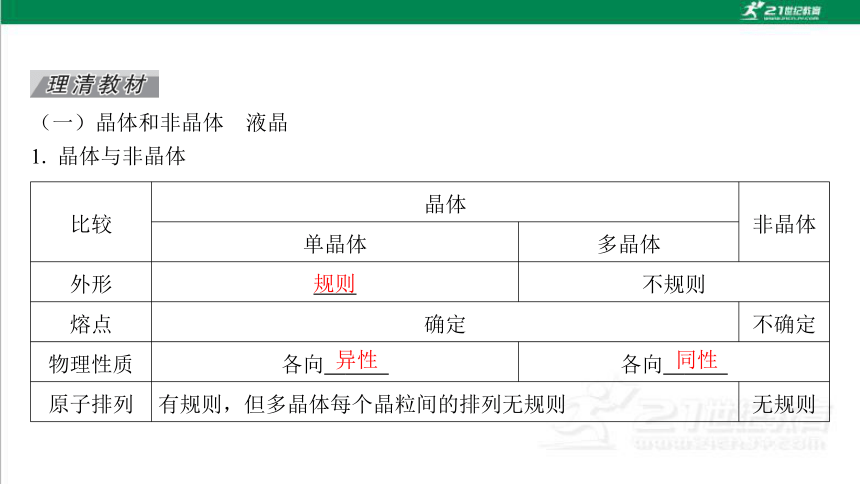

(一)晶体和非晶体 液晶

1. 晶体与非晶体

比较 晶体 非晶体

单晶体 多晶体

外形 规则 不规则

熔点 确定 不确定

物理性质 各向 异性 各向 同性

原子排列 有规则,但多晶体每个晶粒间的排列无规则 无规则

规则

异性

同性

异性

流动性

液体

晶体

杂乱无章

最小

相切

垂直

越小

变

小

越大

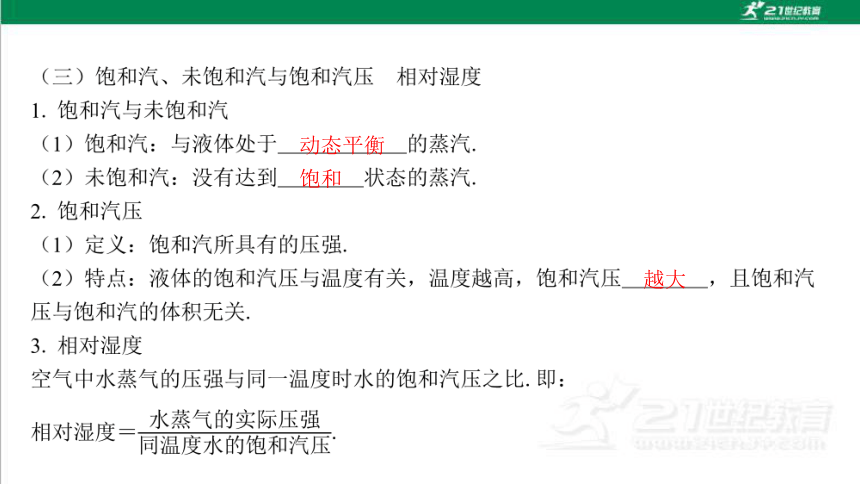

动态平衡

饱和

越大

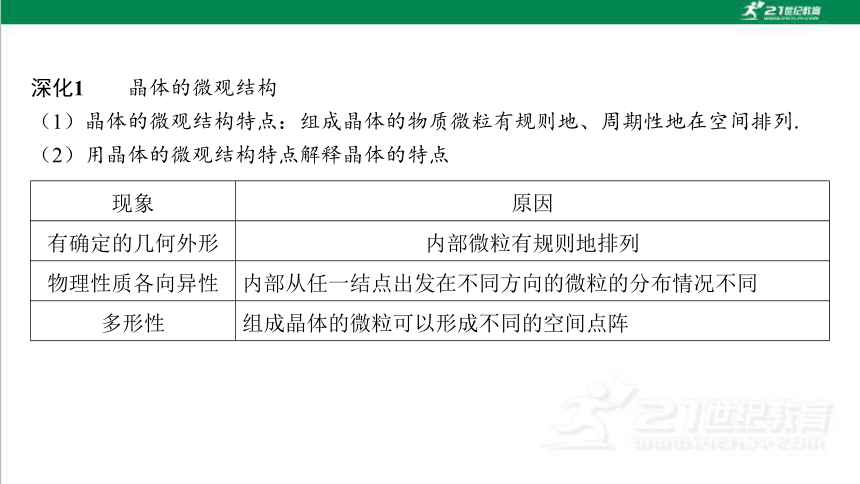

深化1 晶体的微观结构

(1)晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列.

(2)用晶体的微观结构特点解释晶体的特点

现象 原因

有确定的几何外形 内部微粒有规则地排列

物理性质各向异性 内部从任一结点出发在不同方向的微粒的分布情况不同

多形性 组成晶体的微粒可以形成不同的空间点阵

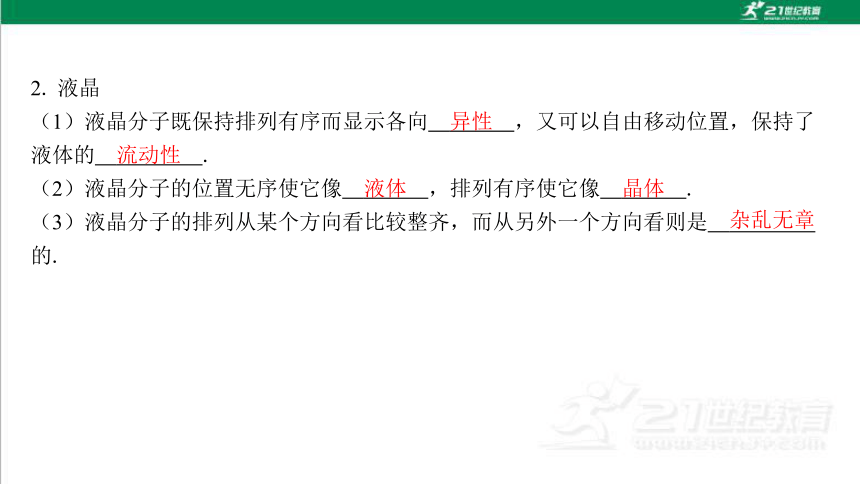

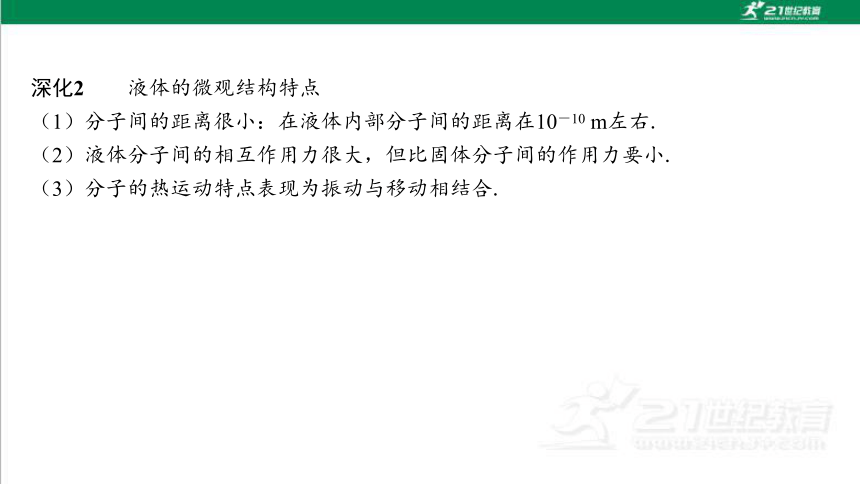

深化2 液体的微观结构特点

(1)分子间的距离很小:在液体内部分子间的距离在10-10 m左右.

(2)液体分子间的相互作用力很大,但比固体分子间的作用力要小.

(3)分子的热运动特点表现为振动与移动相结合.

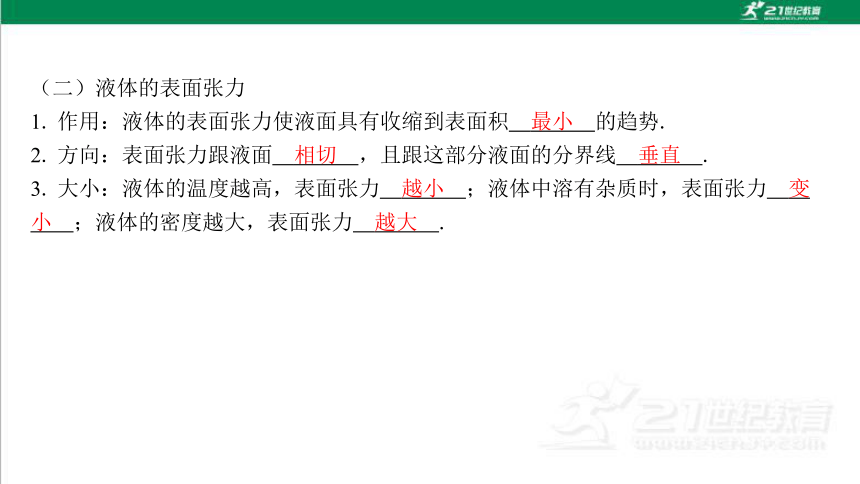

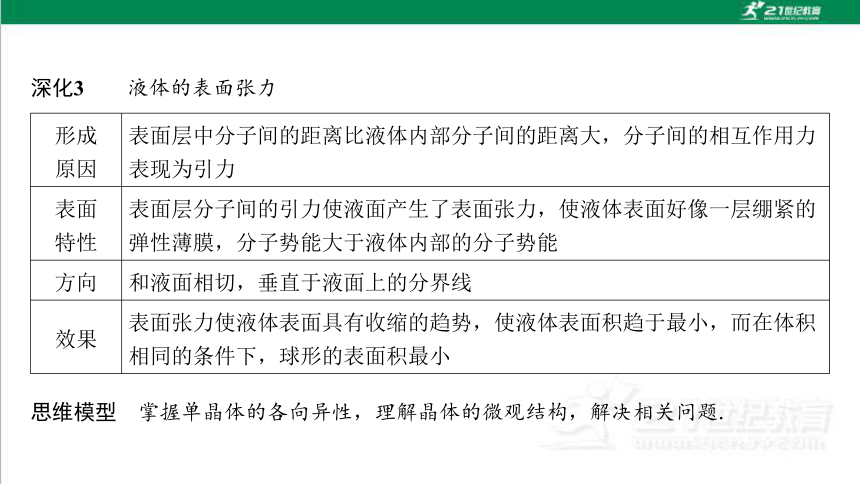

深化3 液体的表面张力

形成

原因 表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力

表面

特性 表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜,分子势能大于液体内部的分子势能

方向 和液面相切,垂直于液面上的分界线

效果 表面张力使液体表面具有收缩的趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小

思维模型 掌握单晶体的各向异性,理解晶体的微观结构,解决相关问题.

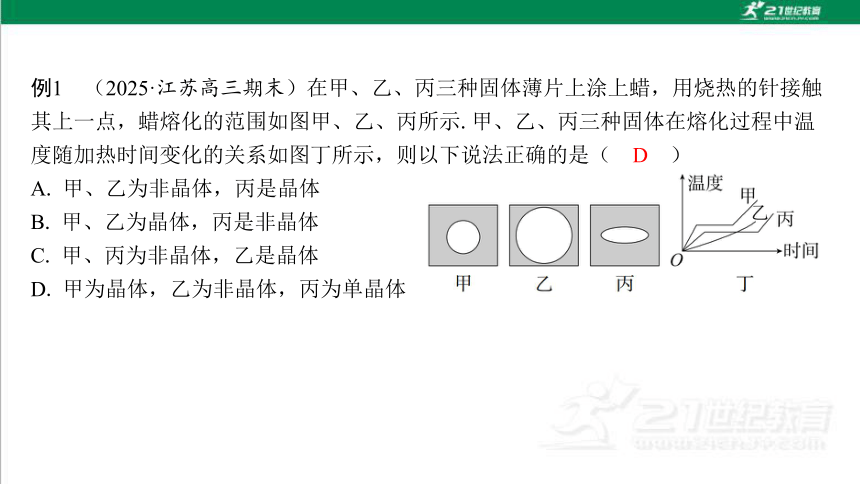

A. 甲、乙为非晶体,丙是晶体

B. 甲、乙为晶体,丙是非晶体

C. 甲、丙为非晶体,乙是晶体

D. 甲为晶体,乙为非晶体,丙为单晶体

D

解析:晶体具有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点.丙固体在导热性能方面表现为

各向异性,甲、乙固体在导热性能方面表现为各向同性,但不能确定其他性质是否也

为各向同性.则甲在导热性能方面表现为各向同性,且有一定的熔点,可能是多晶体

也可能是单晶体;乙在导热性能方面表现为各向同性,没有一定的熔点,是非晶体;

丙在导热性能方面表现为各向异性,有一定的熔点,是单晶体.故D正确,A、B、C

错误.

AC

A. 把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面上,这是由于水表面存在表面张力

B. 在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会成球状,是因为液体内分子间有相互吸引力

C. 将玻璃管的裂口放在火上烧,它的尖端就变圆,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小

D. 漂浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是因为油滴液体呈各向同性

解析:水的表面张力托起针,A项正确;B、D两项也是表面张力的原因,故B、D均错误,C项正确.

A. 外界对气囊内气体做正功

B. 气囊内气体压强增大

C. 气囊内气体内能增大

D. 气囊内气体从外界吸热

解析:气囊上浮过程,密闭气体温度不变,由玻意耳定律可知,体积变大,则压强变小,气体对外做功,A、B错误;气体温度不变,内能不变,气体对外做功,由热力学第一定律知,需要从外界吸热,C错误、D正确.

D

压力

体积

密集程度

深化1 气体的分子动理论

(1)气体分子间的作用力:气体分子之间的距离远大于分子直径,气体分子之间的作用力十分微弱,可以忽略不计,气体分子间除碰撞外无相互作用力.

(2)气体分子的速率分布:表现出“中间多,两头少”的统计分布规律.

(3)气体分子的运动方向:气体分子运动时是杂乱无章的,但向各个方向运动的机会均等.

(4)气体分子的运动与温度的关系:温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的平均值也是确定的;温度升高,气体分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大.

深化2 气体压强常见的两类模型

(1)活塞模型:如图甲、乙所示是最常见的封闭气体的两种方式.

对“活塞模型”类求压强的问题,其基本的方法就是先对活塞进行受力分析,然后根据平衡条件或牛顿第二定律列方程.

(2)连通器模型:如图丙所示,U形管竖直放置,同一液体中的相同高度处压强一定相等,所以气体B和气体A的压强关系可由图中虚线联系起来,则有pB+ρ液gh2=pA,而pA=p0+ρ液gh1,所以气体B的压强为pB=p0+ρ液g(h1-h2).

丙

角度1 连通器模型中气体压强的计算

例3 若已知大气压强为p0,如图所示各装置均处于静止状态,图中液体密度均为ρ,求下列各图中被封闭气体的压强.

解析:在题图甲中,以高为h的液柱为研究对象,由二力平衡知p气S+ρghS=p0S 所以p气=p0-ρgh.

角度2 汽缸—活塞模型中气体压强的计算

例4 如图甲、乙所示两个汽缸的质量均为M,内部横截面积均为S,两个活塞的质量均为m,图甲中的汽缸静止在水平面上,图乙中的活塞和汽缸竖直悬挂在天花板下.两个汽缸内分别封闭有一定质量的气体A、B,大气压强为p0,重力加速度为g,求封闭气体A、B的压强各多大?

甲 乙

三、气体实验定律及理想气体状态方程的应用

考题3 (2024·广东卷)差压阀可控制气体进行单向流动,广泛应用于减震系统.如图所示,A、B两个导热良好的汽缸通过差压阀连接,A内轻质活塞的上方与大气连通,B的体积不变,当A内气体压强减去B内气体压强大于Δp时差压阀打开,A内气体缓慢进入B中;当该差值小于或等于Δp时差压阀关闭.当环境温度T1=300 K时,A内气体体积VA1=4.0×10-2 m3;B内气体压强pB1等于大气压强p0.已知活塞的横截面积S=0.10 m2,Δp=0.11p0,p0=1.0×105 Pa.重力加速度大小取g=10 m/s2.A、B内的气体可视为理想气体,忽略活塞与汽缸间的摩擦,差压阀与连接管道内的气体体积不计.当环境温度降低到T2=270 K时:

(1)求B内气体压强pB2;

答案:(1)9×104 Pa

(2)求A内气体体积VA2;

答案:(2)3.6×10-2 m3

(3)在活塞上缓慢倒入铁砂,若B内气体压强回到p0并保持不变,求已倒入铁砂的质量m.

答案:(3)110 kg

解析:(3)B中气体压强能够回到p0,说明差压阀在该过程中打开,当A、B中压强差为Δp时,差压阀关闭,可知当B中气体压强回到p0时,A中的气体压强为p0+Δp=1.11p0 对活塞,有p0S+mg=1.11p0S 解得m=110 kg.

考题4 (2025·八省联考云南卷)如图所示,一导热性能良好的圆柱形金属汽缸竖直放置.用活塞封闭一定量的气体(可视为理想气体)、活塞可无摩擦上下移动且汽缸不漏气.初始时活塞静止,其到汽缸底部距离为h.环境温度保持不变,将一质量为M的物体轻放到活塞上,经过足够长的时间,活塞再次静止.已知活塞质量为m、横截面积为S,大气压强为p0,重力加速度大小为g,忽略活塞厚度.求:

(1)初始时,缸内气体的压强;

(2)缸内气体最终的压强及活塞下降的高度;

(3)该过程缸内气体内能的变化量及外界对其所做的功.

答案:(3)0 Mgh

解析:(3)由于过程中温度保持不变,则该过程缸内气体内能的变化量为ΔU=0,外界对其所做的功W=(M+m)gΔh+p0SΔh=Mgh.

1. 气体实验定律

项目 玻意耳定律 查理定律 盖-吕萨克定律

内容 一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比 一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比 一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积与热力学温度成正比

表达式 p1V1= p2V2

拓展式 —

p2V2

气体实验定律

深化1 气体实验定律的微观解释

项目 微观解释

玻意耳定律 一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能一定.在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大

查理定律 一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变.在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大

盖-吕萨克定律 一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大.只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强不变

角度1 应用状态方程分析气体图像问题

C

A. TA=TB,TB<TC

B. TA<TB,TB=TC

C. 状态A到状态B的过程中气体分子的平均动能增大

D. 状态B到状态C的过程中气体的内能增大

角度2 气体实验定律的应用

B

A. 0.6p0 B. 0.7p0

C. 0.8p0 D. 0.9p0

限时跟踪检测

A级·基础对点练

题组一 固体和液体

A. 可以利用有无固定熔点来判断物质是晶体还是非晶体

B. 晶体在熔化时要吸热,说明晶体在熔化过程中分子动能增加

C. 单晶体和多晶体都表现为各向异性,非晶体则表现为各向同性

D. 液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和单晶体相似,具有各向异性

AD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

解析:晶体和非晶体的区别就是有无固定熔点,因此可以利用有无固定熔点来判断物质是晶体还是非晶体,故A正确;晶体在熔化时要吸热,分子势能增加,而晶体在熔化过程中温度不变,分子动能不变,故B错误;多晶体表现为各向同性,故C错误;液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和单晶体相似,具有各向异性,故D正确.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 荷叶上的水珠呈球形是因为水珠受到重力

B. 在水珠表面层,水分子间的作用力表现为引力

C. 在水珠表面层,水分子间的作用力表现为斥力

D. 在水珠表面层,水分子间的作用力为零

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 体积增大时,氢气分子的密集程度保持不变

B. 压强增大是因为氢气分子之间斥力增大

C. 因为氢气分子很小,所以氢气在任何情况下均可看成理想气体

D. 温度变化时,氢气分子速率分布中各速率区间的分子数占总分子数的百分比会变化

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

解析:密闭容器中的氢气分子个数不变,当体积增大时,单位体积的分子个数减少,分子的密集程度变小,A错误;气体压强是大量气体分子对容器壁持续地无规则撞击产生的,压强增大并不是因为分子间斥力增大,B错误;普通气体在温度不太低、压强不太大的情况下才能看成理想气体,C错误;温度是气体分子平均动能的标志,大量气体分子的速率呈现“中间多,两边少”的规律,温度变化时,大量分子的平均速率会变化,即分子速率分布中各速率区间的分子数占总分子数的百分比会变化,D正确.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 8.3×104 Pa B. 8.3×105 Pa

C. 4.3×104 Pa D. 1.23×105 Pa

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 气体分子的数密度增大

B. 气体分子的平均动能增大

C. 单位时间内气体分子对单位面积器壁的作用力减小

D. 单位时间内与单位面积器壁碰撞的气体分子数减小

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

题组三 气体实验定律及理想气体状态方程的应用

A. 若在吸管上标注等差温度值,则刻度左密右疏

B. 该装置所测温度不高于31.5 ℃

C. 该装置所测温度不低于23.5 ℃

D. 其他条件不变,缓慢把吸管拉出来一点,则油柱离罐口距离增大

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7. (2025·辽宁葫芦岛检测)如图甲所示,一水平固定放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞Ⅰ与活塞Ⅱ之间封闭有一定量的理想气体,两活塞用长度为2L、不可伸长的轻质细线连接,活塞Ⅱ恰好位于汽缸的粗细缸连接处,此时细线拉直且无张力.现把汽缸竖直放置,如图乙所示,活塞Ⅰ在上方,稳定后活塞Ⅰ、Ⅱ到汽缸的粗细缸连接处的距离均为L. 已知活塞Ⅰ与活塞Ⅱ的质量分别为2m、m,面积分别为2S、S,重力加速度大小为g,大气压强和环境温度保持不变,忽略活塞与汽缸壁的摩擦,汽缸不漏气,汽缸与活塞导热性良好,不计细线的体积.求:大气压强和图乙状态时细线上的拉力.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B级·能力提升练

A. 封闭气体的压强为86 cmHg

B. 若将该U形玻璃管以OO'为轴由竖直位置缓慢旋转至水平位置(此过程中水银未溢出),则最终空气柱的长度约为17.4 cm

C. 若使封闭气体温度降低,则h不变,d减小

D. 若将U形玻璃管竖直置于非密闭的恒温箱中,当恒温箱温度为432 ℃时(此过程水银未蒸发)U形管两侧水银面相平

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A B C D

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10. (2025·广东深圳高三模拟)某山地自行车气压避震器主要部件为活塞杆和圆柱形汽缸(出厂时已充入一定量气体).汽缸内气柱长度变化范围为40~100 mm,汽缸导热性良好,不计活塞杆与汽缸间摩擦.

(1)将其竖直放置于足够大的加热箱中(加热箱中气压恒定),当温度T1=300 K时空气柱长度为60 mm,当温度缓慢升至T2=360 K时空气柱长度为72 mm,通过计算判断该避震器的气密性是否良好;

答案:(1)见解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(2)在室外将避震器安装在山地自行车上,此时空气柱长度为100 mm,汽缸内的压强为5p0,骑行过程中由于颠簸导致气柱长度在最大范围内变化(假定过程中气体温度恒定),求汽缸内的最大压强.(结果用p0表示)

答案:(2)12.5p0

解析:(2)在骑行过程中,汽缸内气体发生等温变化,根据玻意耳定律有p3l3S=p4l4S 代入p3=5p0,l3=100 mm,l4=40 mm,解得p4=12.5p0

即骑行过程中汽缸内的压强最大值为12.5p0.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11. 为保障师生在校的健康安全,某校校医室制定方案,对课室、图书馆、饭堂等场所进行物表与空气消毒.该方案利用如图所示的便携式消毒器,桶内消毒液上方用塞子密封了一定质量的理想气体,初始体积为1 L. 使用时利用打气筒进行打气,封闭气体压强达到1.5p0时,即可把消毒液以雾化的方式喷出.已知封闭气体初态压强与外界大气压相等,均为p0.打气筒每次可以向桶内打入0.1 L气体.忽略桶内消毒液所产生的压强,整个过程可视为等温变化.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(1)至少用打气筒向消毒器内打多少次气才能使消毒液达到雾化要求?

答案:(1)5次

解析:(1)设打气次数为n,初始时消毒器内气体体积为V=1 L

则以消毒器内气体和打入的气体整体为研究对象,初状态压强p1=p0

初状态体积V1=V+0.1 L·n

末状态压强p2=1.5p0

末状态体积V2=V

根据玻意耳定律得p0×(V+0.1 L·n)=1.5p0V

解得n=5次.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(2)消毒人员计算过用打气筒向消毒器内刚好打了140次气后,恰好能把桶内消毒液全部喷完,试求原来桶内有多少消毒液?

答案:(2)9 L

解析:(2)设容器内原有消毒液体积为V3,已知打气140次能把消毒液全部喷完,桶内需保持雾化气压,则根据玻意耳定律得p0(V+140×0.1 L)=1.5p0(V+V3)

代入数据解得V3=9 L,即原有9 L消毒液.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

第十四章 热学

第2讲 固体、液体和气体

素养目标 1.能从真实的物理情境中认识固体与液体的结构,认识气体分子运动特点.(物理观念) 2.从分子动理论角度理解理想气体.(科学思维) 3.会应用气体实验定律与理想气体状态方程分析解决实际问题.(科学思维) 4.能理解气体各种图像和物理意义,会分析气体图像问题.(科学思维)

A. 没有固定的熔点

B. 天然具有规则的几何形状

C. 沿不同方向的导热性能相同

D. 分子在空间上周期性排列

解析:非晶体没有固定的熔点,不具有规则的几何形状,其导热性能为各向同性,分子在空间上不是周期性排列,A、C正确.

AC

(一)晶体和非晶体 液晶

1. 晶体与非晶体

比较 晶体 非晶体

单晶体 多晶体

外形 规则 不规则

熔点 确定 不确定

物理性质 各向 异性 各向 同性

原子排列 有规则,但多晶体每个晶粒间的排列无规则 无规则

规则

异性

同性

异性

流动性

液体

晶体

杂乱无章

最小

相切

垂直

越小

变

小

越大

动态平衡

饱和

越大

深化1 晶体的微观结构

(1)晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列.

(2)用晶体的微观结构特点解释晶体的特点

现象 原因

有确定的几何外形 内部微粒有规则地排列

物理性质各向异性 内部从任一结点出发在不同方向的微粒的分布情况不同

多形性 组成晶体的微粒可以形成不同的空间点阵

深化2 液体的微观结构特点

(1)分子间的距离很小:在液体内部分子间的距离在10-10 m左右.

(2)液体分子间的相互作用力很大,但比固体分子间的作用力要小.

(3)分子的热运动特点表现为振动与移动相结合.

深化3 液体的表面张力

形成

原因 表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力

表面

特性 表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜,分子势能大于液体内部的分子势能

方向 和液面相切,垂直于液面上的分界线

效果 表面张力使液体表面具有收缩的趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小

思维模型 掌握单晶体的各向异性,理解晶体的微观结构,解决相关问题.

A. 甲、乙为非晶体,丙是晶体

B. 甲、乙为晶体,丙是非晶体

C. 甲、丙为非晶体,乙是晶体

D. 甲为晶体,乙为非晶体,丙为单晶体

D

解析:晶体具有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点.丙固体在导热性能方面表现为

各向异性,甲、乙固体在导热性能方面表现为各向同性,但不能确定其他性质是否也

为各向同性.则甲在导热性能方面表现为各向同性,且有一定的熔点,可能是多晶体

也可能是单晶体;乙在导热性能方面表现为各向同性,没有一定的熔点,是非晶体;

丙在导热性能方面表现为各向异性,有一定的熔点,是单晶体.故D正确,A、B、C

错误.

AC

A. 把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面上,这是由于水表面存在表面张力

B. 在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会成球状,是因为液体内分子间有相互吸引力

C. 将玻璃管的裂口放在火上烧,它的尖端就变圆,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小

D. 漂浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是因为油滴液体呈各向同性

解析:水的表面张力托起针,A项正确;B、D两项也是表面张力的原因,故B、D均错误,C项正确.

A. 外界对气囊内气体做正功

B. 气囊内气体压强增大

C. 气囊内气体内能增大

D. 气囊内气体从外界吸热

解析:气囊上浮过程,密闭气体温度不变,由玻意耳定律可知,体积变大,则压强变小,气体对外做功,A、B错误;气体温度不变,内能不变,气体对外做功,由热力学第一定律知,需要从外界吸热,C错误、D正确.

D

压力

体积

密集程度

深化1 气体的分子动理论

(1)气体分子间的作用力:气体分子之间的距离远大于分子直径,气体分子之间的作用力十分微弱,可以忽略不计,气体分子间除碰撞外无相互作用力.

(2)气体分子的速率分布:表现出“中间多,两头少”的统计分布规律.

(3)气体分子的运动方向:气体分子运动时是杂乱无章的,但向各个方向运动的机会均等.

(4)气体分子的运动与温度的关系:温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的平均值也是确定的;温度升高,气体分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大.

深化2 气体压强常见的两类模型

(1)活塞模型:如图甲、乙所示是最常见的封闭气体的两种方式.

对“活塞模型”类求压强的问题,其基本的方法就是先对活塞进行受力分析,然后根据平衡条件或牛顿第二定律列方程.

(2)连通器模型:如图丙所示,U形管竖直放置,同一液体中的相同高度处压强一定相等,所以气体B和气体A的压强关系可由图中虚线联系起来,则有pB+ρ液gh2=pA,而pA=p0+ρ液gh1,所以气体B的压强为pB=p0+ρ液g(h1-h2).

丙

角度1 连通器模型中气体压强的计算

例3 若已知大气压强为p0,如图所示各装置均处于静止状态,图中液体密度均为ρ,求下列各图中被封闭气体的压强.

解析:在题图甲中,以高为h的液柱为研究对象,由二力平衡知p气S+ρghS=p0S 所以p气=p0-ρgh.

角度2 汽缸—活塞模型中气体压强的计算

例4 如图甲、乙所示两个汽缸的质量均为M,内部横截面积均为S,两个活塞的质量均为m,图甲中的汽缸静止在水平面上,图乙中的活塞和汽缸竖直悬挂在天花板下.两个汽缸内分别封闭有一定质量的气体A、B,大气压强为p0,重力加速度为g,求封闭气体A、B的压强各多大?

甲 乙

三、气体实验定律及理想气体状态方程的应用

考题3 (2024·广东卷)差压阀可控制气体进行单向流动,广泛应用于减震系统.如图所示,A、B两个导热良好的汽缸通过差压阀连接,A内轻质活塞的上方与大气连通,B的体积不变,当A内气体压强减去B内气体压强大于Δp时差压阀打开,A内气体缓慢进入B中;当该差值小于或等于Δp时差压阀关闭.当环境温度T1=300 K时,A内气体体积VA1=4.0×10-2 m3;B内气体压强pB1等于大气压强p0.已知活塞的横截面积S=0.10 m2,Δp=0.11p0,p0=1.0×105 Pa.重力加速度大小取g=10 m/s2.A、B内的气体可视为理想气体,忽略活塞与汽缸间的摩擦,差压阀与连接管道内的气体体积不计.当环境温度降低到T2=270 K时:

(1)求B内气体压强pB2;

答案:(1)9×104 Pa

(2)求A内气体体积VA2;

答案:(2)3.6×10-2 m3

(3)在活塞上缓慢倒入铁砂,若B内气体压强回到p0并保持不变,求已倒入铁砂的质量m.

答案:(3)110 kg

解析:(3)B中气体压强能够回到p0,说明差压阀在该过程中打开,当A、B中压强差为Δp时,差压阀关闭,可知当B中气体压强回到p0时,A中的气体压强为p0+Δp=1.11p0 对活塞,有p0S+mg=1.11p0S 解得m=110 kg.

考题4 (2025·八省联考云南卷)如图所示,一导热性能良好的圆柱形金属汽缸竖直放置.用活塞封闭一定量的气体(可视为理想气体)、活塞可无摩擦上下移动且汽缸不漏气.初始时活塞静止,其到汽缸底部距离为h.环境温度保持不变,将一质量为M的物体轻放到活塞上,经过足够长的时间,活塞再次静止.已知活塞质量为m、横截面积为S,大气压强为p0,重力加速度大小为g,忽略活塞厚度.求:

(1)初始时,缸内气体的压强;

(2)缸内气体最终的压强及活塞下降的高度;

(3)该过程缸内气体内能的变化量及外界对其所做的功.

答案:(3)0 Mgh

解析:(3)由于过程中温度保持不变,则该过程缸内气体内能的变化量为ΔU=0,外界对其所做的功W=(M+m)gΔh+p0SΔh=Mgh.

1. 气体实验定律

项目 玻意耳定律 查理定律 盖-吕萨克定律

内容 一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比 一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比 一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积与热力学温度成正比

表达式 p1V1= p2V2

拓展式 —

p2V2

气体实验定律

深化1 气体实验定律的微观解释

项目 微观解释

玻意耳定律 一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能一定.在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大

查理定律 一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变.在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大

盖-吕萨克定律 一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大.只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强不变

角度1 应用状态方程分析气体图像问题

C

A. TA=TB,TB<TC

B. TA<TB,TB=TC

C. 状态A到状态B的过程中气体分子的平均动能增大

D. 状态B到状态C的过程中气体的内能增大

角度2 气体实验定律的应用

B

A. 0.6p0 B. 0.7p0

C. 0.8p0 D. 0.9p0

限时跟踪检测

A级·基础对点练

题组一 固体和液体

A. 可以利用有无固定熔点来判断物质是晶体还是非晶体

B. 晶体在熔化时要吸热,说明晶体在熔化过程中分子动能增加

C. 单晶体和多晶体都表现为各向异性,非晶体则表现为各向同性

D. 液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和单晶体相似,具有各向异性

AD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

解析:晶体和非晶体的区别就是有无固定熔点,因此可以利用有无固定熔点来判断物质是晶体还是非晶体,故A正确;晶体在熔化时要吸热,分子势能增加,而晶体在熔化过程中温度不变,分子动能不变,故B错误;多晶体表现为各向同性,故C错误;液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和单晶体相似,具有各向异性,故D正确.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 荷叶上的水珠呈球形是因为水珠受到重力

B. 在水珠表面层,水分子间的作用力表现为引力

C. 在水珠表面层,水分子间的作用力表现为斥力

D. 在水珠表面层,水分子间的作用力为零

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 体积增大时,氢气分子的密集程度保持不变

B. 压强增大是因为氢气分子之间斥力增大

C. 因为氢气分子很小,所以氢气在任何情况下均可看成理想气体

D. 温度变化时,氢气分子速率分布中各速率区间的分子数占总分子数的百分比会变化

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

解析:密闭容器中的氢气分子个数不变,当体积增大时,单位体积的分子个数减少,分子的密集程度变小,A错误;气体压强是大量气体分子对容器壁持续地无规则撞击产生的,压强增大并不是因为分子间斥力增大,B错误;普通气体在温度不太低、压强不太大的情况下才能看成理想气体,C错误;温度是气体分子平均动能的标志,大量气体分子的速率呈现“中间多,两边少”的规律,温度变化时,大量分子的平均速率会变化,即分子速率分布中各速率区间的分子数占总分子数的百分比会变化,D正确.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 8.3×104 Pa B. 8.3×105 Pa

C. 4.3×104 Pa D. 1.23×105 Pa

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 气体分子的数密度增大

B. 气体分子的平均动能增大

C. 单位时间内气体分子对单位面积器壁的作用力减小

D. 单位时间内与单位面积器壁碰撞的气体分子数减小

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

题组三 气体实验定律及理想气体状态方程的应用

A. 若在吸管上标注等差温度值,则刻度左密右疏

B. 该装置所测温度不高于31.5 ℃

C. 该装置所测温度不低于23.5 ℃

D. 其他条件不变,缓慢把吸管拉出来一点,则油柱离罐口距离增大

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7. (2025·辽宁葫芦岛检测)如图甲所示,一水平固定放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞Ⅰ与活塞Ⅱ之间封闭有一定量的理想气体,两活塞用长度为2L、不可伸长的轻质细线连接,活塞Ⅱ恰好位于汽缸的粗细缸连接处,此时细线拉直且无张力.现把汽缸竖直放置,如图乙所示,活塞Ⅰ在上方,稳定后活塞Ⅰ、Ⅱ到汽缸的粗细缸连接处的距离均为L. 已知活塞Ⅰ与活塞Ⅱ的质量分别为2m、m,面积分别为2S、S,重力加速度大小为g,大气压强和环境温度保持不变,忽略活塞与汽缸壁的摩擦,汽缸不漏气,汽缸与活塞导热性良好,不计细线的体积.求:大气压强和图乙状态时细线上的拉力.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B级·能力提升练

A. 封闭气体的压强为86 cmHg

B. 若将该U形玻璃管以OO'为轴由竖直位置缓慢旋转至水平位置(此过程中水银未溢出),则最终空气柱的长度约为17.4 cm

C. 若使封闭气体温度降低,则h不变,d减小

D. 若将U形玻璃管竖直置于非密闭的恒温箱中,当恒温箱温度为432 ℃时(此过程水银未蒸发)U形管两侧水银面相平

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A B C D

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10. (2025·广东深圳高三模拟)某山地自行车气压避震器主要部件为活塞杆和圆柱形汽缸(出厂时已充入一定量气体).汽缸内气柱长度变化范围为40~100 mm,汽缸导热性良好,不计活塞杆与汽缸间摩擦.

(1)将其竖直放置于足够大的加热箱中(加热箱中气压恒定),当温度T1=300 K时空气柱长度为60 mm,当温度缓慢升至T2=360 K时空气柱长度为72 mm,通过计算判断该避震器的气密性是否良好;

答案:(1)见解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(2)在室外将避震器安装在山地自行车上,此时空气柱长度为100 mm,汽缸内的压强为5p0,骑行过程中由于颠簸导致气柱长度在最大范围内变化(假定过程中气体温度恒定),求汽缸内的最大压强.(结果用p0表示)

答案:(2)12.5p0

解析:(2)在骑行过程中,汽缸内气体发生等温变化,根据玻意耳定律有p3l3S=p4l4S 代入p3=5p0,l3=100 mm,l4=40 mm,解得p4=12.5p0

即骑行过程中汽缸内的压强最大值为12.5p0.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11. 为保障师生在校的健康安全,某校校医室制定方案,对课室、图书馆、饭堂等场所进行物表与空气消毒.该方案利用如图所示的便携式消毒器,桶内消毒液上方用塞子密封了一定质量的理想气体,初始体积为1 L. 使用时利用打气筒进行打气,封闭气体压强达到1.5p0时,即可把消毒液以雾化的方式喷出.已知封闭气体初态压强与外界大气压相等,均为p0.打气筒每次可以向桶内打入0.1 L气体.忽略桶内消毒液所产生的压强,整个过程可视为等温变化.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(1)至少用打气筒向消毒器内打多少次气才能使消毒液达到雾化要求?

答案:(1)5次

解析:(1)设打气次数为n,初始时消毒器内气体体积为V=1 L

则以消毒器内气体和打入的气体整体为研究对象,初状态压强p1=p0

初状态体积V1=V+0.1 L·n

末状态压强p2=1.5p0

末状态体积V2=V

根据玻意耳定律得p0×(V+0.1 L·n)=1.5p0V

解得n=5次.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(2)消毒人员计算过用打气筒向消毒器内刚好打了140次气后,恰好能把桶内消毒液全部喷完,试求原来桶内有多少消毒液?

答案:(2)9 L

解析:(2)设容器内原有消毒液体积为V3,已知打气140次能把消毒液全部喷完,桶内需保持雾化气压,则根据玻意耳定律得p0(V+140×0.1 L)=1.5p0(V+V3)

代入数据解得V3=9 L,即原有9 L消毒液.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

同课章节目录