11. 咏物诗四首 课件 (2)

图片预览

文档简介

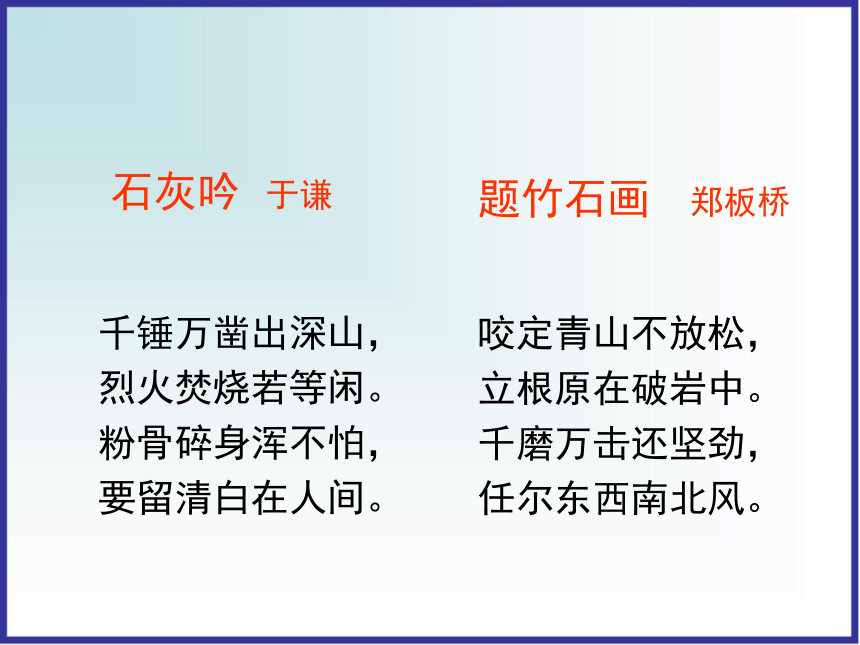

课件30张PPT。咏物诗四首一、回顾背诵,了解咏物诗概念 石灰吟 于谦 千锤万凿出深山,

烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,

要留清白在人间。 题竹石画 郑板桥

咬定青山不放松,

立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,

任尔东西南北风。 咏物诗 自然界中的万物,大至山川河岳,小

至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹歌咏的

对象。他们在细致描摹的同时,寄托自己

的感情。——这就产生了咏物诗。

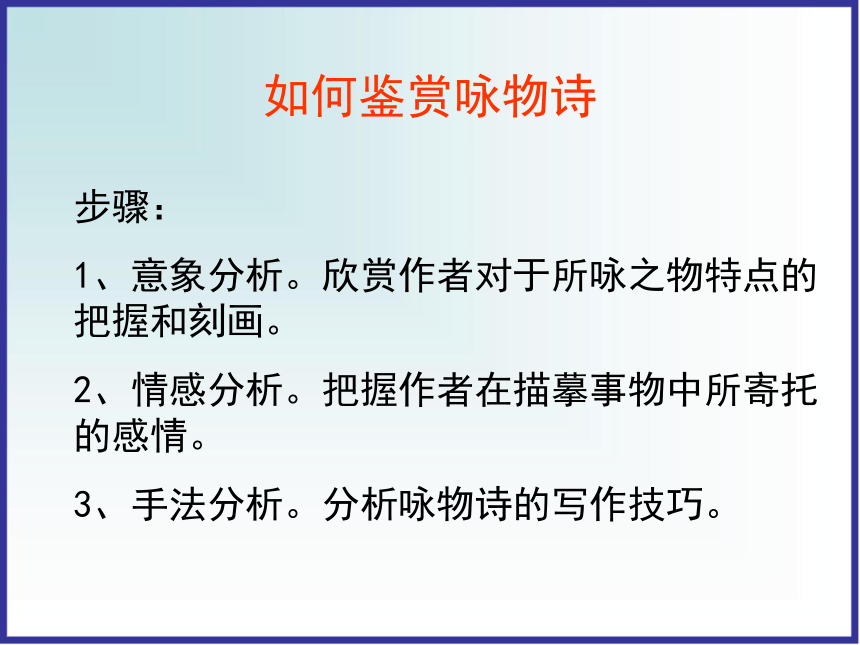

二、总结归纳,掌握咏物诗鉴赏方法步骤:

1、意象分析。欣赏作者对于所咏之物特点的把握和刻画。

2、情感分析。把握作者在描摹事物中所寄托的感情。

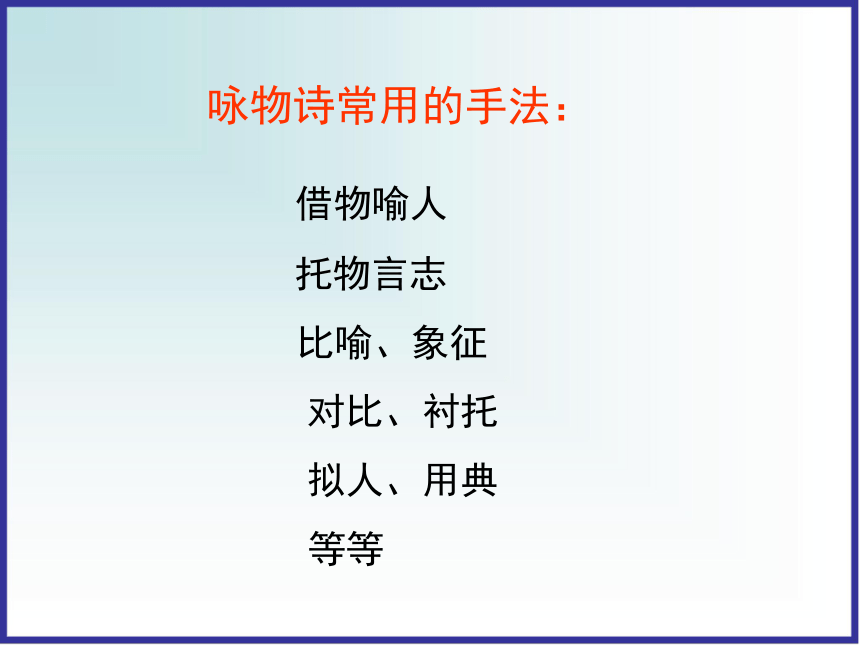

3、手法分析。分析咏物诗的写作技巧。如何鉴赏咏物诗 借物喻人

托物言志

比喻、象征

对比、衬托

拟人、用典

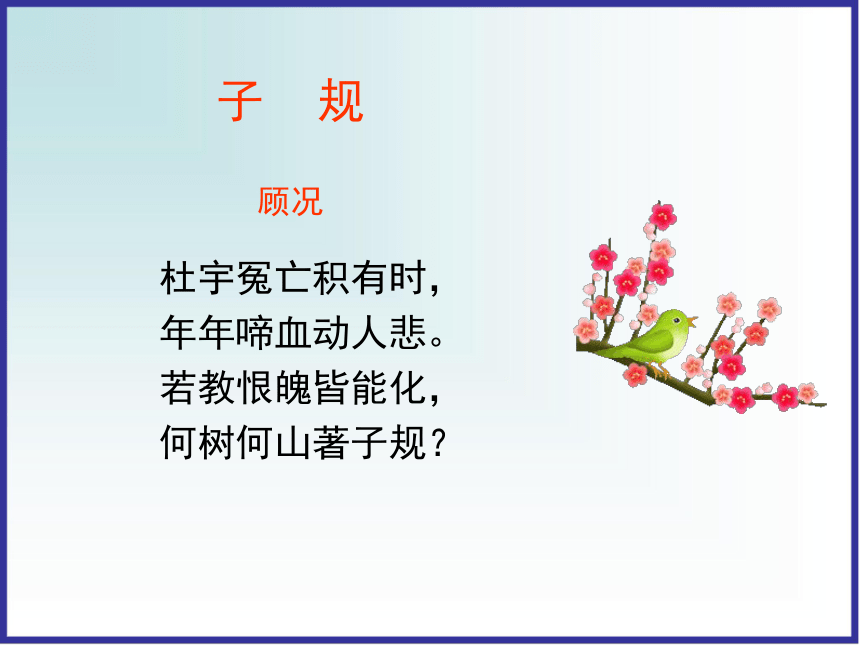

等等咏物诗常用的手法:三、共同探究,用以上方法鉴赏诗歌《子规》子 规 顾况

杜宇冤亡积有时,

年年啼血动人悲。

若教恨魄皆能化,

何树何山著子规?1、意象分析诗人笔下的子规有何特点?

杜宇冤亡积有时,年年啼血动人悲。

——冤亡、积怨、啼血

2、情感分析诗人对子规寄寓了什么感情?

若教恨魄皆能化,何树何山著子规?

—— 蒙冤屈死之人多,诗人对他们的

同情、对社会黑暗的抨击。

总结主旨 此诗借咏子规,抒发诗人对历代遭受苦难、蒙受冤屈而死的人的深深同情和对黑暗社会的不满。 3、手法分析①用典。采用杜宇化鸟的典故,来说明杜宇冤亡、积怨之深。

② 反问。后两句以反诘语气发问,由鸟及人,暗示之意深刻。四、学生合作,自主探究 《赏牡丹》《小 松》赏牡丹 刘禹锡 庭前芍药妖无格,

池上芙蕖净少情。

唯有牡丹真国色,

花开时节动京城。小 松

杜荀鹤 自小刺头深草里,

而今渐觉出蓬蒿。 时人不识凌云木,

直待凌云始道高。 探究鉴赏五、小组交流探究学习成果赏牡丹 刘禹锡 庭前芍药妖无格,

池上芙蕖净少情。

唯有牡丹真国色,

花开时节动京城。

芍药:艳丽、妩媚,但是格调不高。

芙蕖:纯洁,但是寡情,孤芳自赏。

——牡丹:国色天香,高贵富丽。1、意象分析。

诗人突出了牡丹的高贵富丽,表达了对牡丹的喜爱之情。 2、情感分析 3、手法分析①反衬手法的运用。

写芍药的“无格”,芙蕖的“少情”,来反衬牡丹的高贵富丽,令人喜爱。 3、手法分析 ②比喻、拟人手法的运用。

“唯有牡丹真国色”这句话用比喻的手法,从正面描写牡丹。“国色”,诗人把牡丹比喻为国中最美丽的女子,写出了牡丹的姿色远在其他诸花之上。突出牡丹的高贵富丽。

写三种花都用拟人手法,使物性的花具有了人情味,全诗也就有了较强的艺术感染力。小 松 杜荀鹤 自小刺头深草里,

而今渐觉出蓬蒿。 时人不识凌云木,

直待凌云始道高。

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

——描写了小松由小而大,具有强大生命力的特征。1、意象分析 2、情感分析 时人不识凌云木,直待凌云始道高。

时人对小松忽略了,等到它高耸人云后才来称赞。这种称赞又有多大意义呢?只有世上有识材之人,对小松这样将来能“凌云”之木多加爱护、培育,这样才有意义。故诗人感叹:“时人”目光短浅,不会将小松看作栋梁之材,有多少小松由于“时人”的“不识”,被忽视掉啊!主旨 这首诗写小松幼时人们对其忽视和长大后人们对其称赞的不同态度,反映出作者对人才出身轻微而终成大业的思考,批判了世人以身世取人的浅陋目光。

此诗托物讽喻,借松写人,说理精当,

寓意深长。 3、手法分析六、练习巩固练一练 读下面的诗,回答问题。

白梅 王冕

冰雪林中著此身,

不同桃李混芳尘。 忽然一夜清香发,

散作乾坤万里春。

问题:为了塑造梅花的形象,作者主要运用了哪些写作手法?表达了怎样的思想感情? 参考答案 主要运用了衬托和对比。衬托,以冰雪衬梅之坚毅耐寒;对比,用桃李对比以显示梅之高洁守志。表达了坚持理想操守,不与世俗同流合污的思想感情。再 见

烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,

要留清白在人间。 题竹石画 郑板桥

咬定青山不放松,

立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,

任尔东西南北风。 咏物诗 自然界中的万物,大至山川河岳,小

至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹歌咏的

对象。他们在细致描摹的同时,寄托自己

的感情。——这就产生了咏物诗。

二、总结归纳,掌握咏物诗鉴赏方法步骤:

1、意象分析。欣赏作者对于所咏之物特点的把握和刻画。

2、情感分析。把握作者在描摹事物中所寄托的感情。

3、手法分析。分析咏物诗的写作技巧。如何鉴赏咏物诗 借物喻人

托物言志

比喻、象征

对比、衬托

拟人、用典

等等咏物诗常用的手法:三、共同探究,用以上方法鉴赏诗歌《子规》子 规 顾况

杜宇冤亡积有时,

年年啼血动人悲。

若教恨魄皆能化,

何树何山著子规?1、意象分析诗人笔下的子规有何特点?

杜宇冤亡积有时,年年啼血动人悲。

——冤亡、积怨、啼血

2、情感分析诗人对子规寄寓了什么感情?

若教恨魄皆能化,何树何山著子规?

—— 蒙冤屈死之人多,诗人对他们的

同情、对社会黑暗的抨击。

总结主旨 此诗借咏子规,抒发诗人对历代遭受苦难、蒙受冤屈而死的人的深深同情和对黑暗社会的不满。 3、手法分析①用典。采用杜宇化鸟的典故,来说明杜宇冤亡、积怨之深。

② 反问。后两句以反诘语气发问,由鸟及人,暗示之意深刻。四、学生合作,自主探究 《赏牡丹》《小 松》赏牡丹 刘禹锡 庭前芍药妖无格,

池上芙蕖净少情。

唯有牡丹真国色,

花开时节动京城。小 松

杜荀鹤 自小刺头深草里,

而今渐觉出蓬蒿。 时人不识凌云木,

直待凌云始道高。 探究鉴赏五、小组交流探究学习成果赏牡丹 刘禹锡 庭前芍药妖无格,

池上芙蕖净少情。

唯有牡丹真国色,

花开时节动京城。

芍药:艳丽、妩媚,但是格调不高。

芙蕖:纯洁,但是寡情,孤芳自赏。

——牡丹:国色天香,高贵富丽。1、意象分析。

诗人突出了牡丹的高贵富丽,表达了对牡丹的喜爱之情。 2、情感分析 3、手法分析①反衬手法的运用。

写芍药的“无格”,芙蕖的“少情”,来反衬牡丹的高贵富丽,令人喜爱。 3、手法分析 ②比喻、拟人手法的运用。

“唯有牡丹真国色”这句话用比喻的手法,从正面描写牡丹。“国色”,诗人把牡丹比喻为国中最美丽的女子,写出了牡丹的姿色远在其他诸花之上。突出牡丹的高贵富丽。

写三种花都用拟人手法,使物性的花具有了人情味,全诗也就有了较强的艺术感染力。小 松 杜荀鹤 自小刺头深草里,

而今渐觉出蓬蒿。 时人不识凌云木,

直待凌云始道高。

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

——描写了小松由小而大,具有强大生命力的特征。1、意象分析 2、情感分析 时人不识凌云木,直待凌云始道高。

时人对小松忽略了,等到它高耸人云后才来称赞。这种称赞又有多大意义呢?只有世上有识材之人,对小松这样将来能“凌云”之木多加爱护、培育,这样才有意义。故诗人感叹:“时人”目光短浅,不会将小松看作栋梁之材,有多少小松由于“时人”的“不识”,被忽视掉啊!主旨 这首诗写小松幼时人们对其忽视和长大后人们对其称赞的不同态度,反映出作者对人才出身轻微而终成大业的思考,批判了世人以身世取人的浅陋目光。

此诗托物讽喻,借松写人,说理精当,

寓意深长。 3、手法分析六、练习巩固练一练 读下面的诗,回答问题。

白梅 王冕

冰雪林中著此身,

不同桃李混芳尘。 忽然一夜清香发,

散作乾坤万里春。

问题:为了塑造梅花的形象,作者主要运用了哪些写作手法?表达了怎样的思想感情? 参考答案 主要运用了衬托和对比。衬托,以冰雪衬梅之坚毅耐寒;对比,用桃李对比以显示梅之高洁守志。表达了坚持理想操守,不与世俗同流合污的思想感情。再 见