11. 咏物诗四首 课件 (3)

图片预览

文档简介

课件22张PPT。第11课 咏物诗四首唐诗之旅(下) 蝉

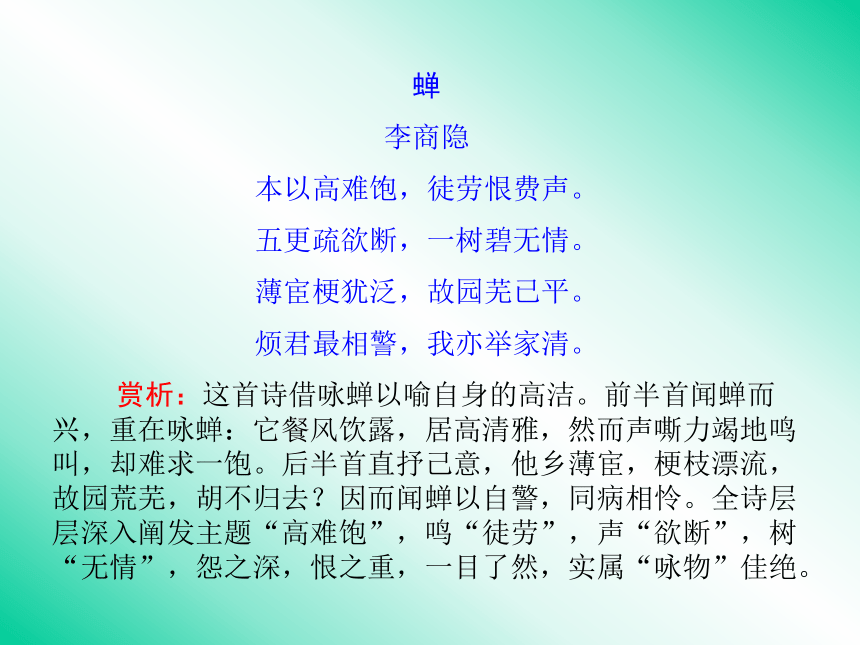

李商隐

本以高难饱,徒劳恨费声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦梗犹泛,故园芜已平。

烦君最相警,我亦举家清。

赏析:这首诗借咏蝉以喻自身的高洁。前半首闻蝉而兴,重在咏蝉:它餐风饮露,居高清雅,然而声嘶力竭地鸣叫,却难求一饱。后半首直抒己意,他乡薄宦,梗枝漂流,故园荒芜,胡不归去?因而闻蝉以自警,同病相怜。全诗层层深入阐发主题“高难饱”,鸣“徒劳”,声“欲断”,树“无情”,怨之深,恨之重,一目了然,实属“咏物”佳绝。目标学法1.了解顾况、韩愈、刘禹锡、杜荀鹤的生平。

2.学习四首诗,把握这四首诗的主题思想。

3.体味咏物诗的写作特点。

4.了解四首诗的艺术手法。

《子规》诗借吟咏子规,矛头直接指向黑暗的社会现实,表达自己的强烈不满之情。《葡萄》表面写春夏之交葡萄的生长之态,实际是表达自己谪后仕途困顿、渴望有人援引的思想感情。《赏牡丹》采用一种抑此扬彼的对比反衬手法,突出牡丹所具有的独特魅力,真切表达了对牡丹的喜爱和尊宠。《小松》是作者自身的写照,托物讽喻,借松写人,寓意深长,抒发自己对不平社会的不满。学习时要结合咏物诗的特点,围绕诗的所咏之物,把握作者的情怀。基础梳理1.字音识记

著子规(zhuó) 茎(jīnɡ) 芍药(sháo)

芙蕖(fú qú) 蓬蒿(hāo)

2.字形辨析3.常识整合

(1)作者连线

顾况(约727-约820),字逋翁,海盐(今属浙江)人,唐肃宗至德二年(757)登进士第,曾为校书郎、著作郎,贞元初,因作诗嘲讽权贵,贬为饶州司户。曾至崂山受道篆,后传其隐居于茅山,自号华阳真逸,有《华阳集》。他重视文学的社会作用,认为诗歌“信无逃于声教,岂徒文采之丽耶?”其诗多以揭露黑暗现实为主,如《囝》、《公子行》等。 韩愈(768-824),字退之,河阳(今河南孟州)人。自称郡望昌黎,后人称为“韩昌黎”。韩愈是唐代古文运动的倡导者。他反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言之务去”、“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。韩愈不仅是唐代古文

运动的领袖,而且也是杰出的散文

作家。后世尊他为“唐宋八大家”(韩

愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、

苏辙、曾巩、王安石)之首。著有

昌黎先生集》四十卷。 刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳(今属

河南)人。贞元九年(793)登进士第,曾与柳宗

元等参加王叔文集团革新活动,失败后贬为朗

州(今湖南常德)司马,后历任连州、夔州、和

州刺史。又为太子宾客,分司东都,世称刘宾客。刘禹锡与白居易齐名,自称为“诗豪”,世称“刘白”。其诗简洁明快,风情俊爽。仿民歌而作的《竹枝词》,在唐诗中别具一格,影响较大。其诗集有《刘梦得文集》。

杜荀鹤(846-907),字彦之,号九华山人,池州石埭(今安徽太平)人。大顺二年(891)登进士第,但时局危乱,未得官职便还旧山。天占元年(904),朱全忠奏其为翰林学士、主客员外郎,遇疾,旬日而卒。登第时自编其诗为《唐风集》3卷,存诗300多首,都是律诗和绝句。有影印宋蜀刻本《杜荀鹤文集》3卷行世。(2)背景链接

《子规》

顾况是唐代一位现实主义诗人,和白居易、元稹、王建等大力推动“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。诗歌要揭露朝政弊端,反映民生疾苦。这首诗就是在这种思想指导下写成的,借“子规”来讽刺世道不公,反映百姓中冤魂太多。

《葡萄》

韩愈,25岁中进士,却久不得官,后入仕,却屡遭波折,元和十二年因功被升任刑部侍郎,却因谏迎佛骨,再度遭贬,做潮州刺史。这首《葡萄》就是在这一时期所作,作者借“葡萄”表明希望得到扶持提携的心愿。《赏牡丹》

唐代自武则天以后,牡丹逐渐受到世人喜爱,而原来盛行的芍药等渐渐衰落。《爱莲说》中有“自李唐来,世人甚爱牡丹”,《唐国史补》中也有“京城贵游,尚牡丹三十余年矣。每春暮车马若狂,以不耽玩为耻……”的记载。这首诗就是在这种情况下写成的。

《小松》

诗人杜荀鹤出身寒微,虽然年轻时就才华毕露,但由于“帝里无相识”(《辞九江李郎中入关》),以至屡试不中,报国无门,一生潦倒。诗人心中颇感苦闷。于是写了这首《小松》,来表达自己被埋没于深草的不平。课文解读1.主旨感悟

《子规》这首诗借写杜宇化鸟,表达了诗人对当时黑暗现实的不满和对人世的不公平和不合理现象的极度愤慨,寓意深刻;同时也对历代蒙受冤屈,含冤而死的人寄予深深同情。

《葡萄》这首诗表面写春夏之交葡萄的生长之态,实际是表达了自己谪后仕途困顿,渴望有人援引的思想感情。

《赏牡丹》是一首牡丹的赞歌。赞美了“花中之王”牡丹:国色天姿,富有情调,格调高雅,雍容华贵。

《小松》托物讽喻,借松写人,诗人对社会的不满自然流露出来。小松埋没于深草,不被时人赏识,寄寓了自己的身世遭遇:小时颇有才华,不被重视;而长成参天大树时却被时人惊呼叫好,讽刺了世俗的趋炎附势。2.句段赏析

(1)若教恨魄皆能化,何树何山著子规?

品评:这两句是对前面杜宇传说以反诘证据提出的质疑,由鸟及人、由自然到社会的巧妙联想,将题材化通俗为新颖,写出诗人对当时黑暗现实的不满,对人世的不公平和不合理表示极度愤慨,寓意深刻。

(2)若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须。

品评: “马乳”,马的奶头,这里比喻成熟的葡萄。“添竹”,指希望种葡萄的人在架子上多添些竹条,扩大修缮,将葡萄的枝蔓引好。“龙须”,比喻葡萄卷曲的藤蔓。这句是写诗人希望种葡萄之人能对这株葡萄多加培育,让它结出丰硕的果实。这里是咏物言志,表达自己谪后仕途困顿,渴望有人援引的心情。(3)庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。

品评:作者先评赏芍药和芙蕖。芍药,花开艳丽,但开得太妖艳,因而显得缺乏格调,即“无格”。至于“芙蕖”,也就是荷花,素以高洁清静闻名,但往往孤芳自赏,故作者认为其“净少情”,即纯洁而寡情。作者写芍药、荷花并没有完全否定它们,而是抑中有赞,为写牡丹“真国色”独特魅力起侧面烘托作用。

(4)时人不识凌云木,直待凌云始道高。

品评:前一个“凌云”指的是小松,后一个“凌云”指的是大松。诗人感叹“时人”目光短浅,不将小松看作栋梁之材,不对小松这样将来能“凌云”之木多加爱护、培育,造成了多少小松由于这样的“不识”而被忽视掉啊!3.探究拓展

(1)《小松》这首诗是如何托物言志的?

剖析:《小松》托物写人,以小松埋没于深草,无人相识,寄寓了自己虽有才华和志向,却无人赏识,一生潦倒的满腔不平和苦闷之情。

总之,这类咏物诗,往往都是托物寄情,以物喻人,写物其实是为了写人,为了写情,为了说理。(2)《赏牡丹》用一半的篇幅先写芍药和荷花,为什么?这是什么表现方法?你还能举出更多的例子吗?

剖析:这首诗写了三种名花,褒贬得都极有分寸。写芍药“妖”,是写其艳丽、妩媚之态,并非贬义;写荷花“净”,是洁净之意,这些都是对这两种名花的赞誉之词。诗人并没有因为突出牡丹而将这两种花写得一无是处。但为了突出牡丹,诗人还是将这两种花不如牡丹之处(无格、少情)写出以烘托牡丹的高贵富丽,令人喜爱,这是一种抑此扬彼的对比反衬手法。这在古诗当中极为常见,如黄巢《题菊花》中“此花开后百花杀”。李商隐的《题小松》:“怜君孤秀植庭中,细叶轻阴满座风。桃李盛时虽寂寞,雪霜多后始青葱。”(3)在托物言志的诗歌中,诗人往往借自然界中某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感。物与人有某些相似点,试以《葡萄》为例加以分析。

剖析:这首诗借物咏怀,借葡萄“新茎半枯”,需要“倒复扶”来表明自己被贬谪后人“蔫”神“憔”,需要贵人帮扶提携的愿望,即以“新茎半枯高架复扶”喻“谪而复起”,借“欲满盘堆马乳”更需“添竹引龙须”来表明“若须大食其报,尚须加意栽培”的态度。葡萄春夏之交的生长之状,与诗人被贬谪后希望再“升”再“长”的情态,“高架复扶”与“他人援引”,何其神似!一、基础训练

1.下列各组词语中加点字的读音全都不相同的一项是( )

A.芍药 媒妁 韶光 B.渐觉 咀嚼 比较

C.蓬蒿 长篙 枯槁 D.芙蕖 渠道 身躯解析:A项,sháo/shuò/sháo;B项,jué/jué/jiào;C项,hāo/ɡāo/ɡǎo;D项,qú/qú/qū。

答案:C2.下列词语书写有误的一项是( )

A.刺头 啼血 魂魄 B.龙须 马乳 推辞

C.妖媚 凌云 藤曼 D.新茎 国色 亵渎解析:C项,藤曼—藤蔓。

答案:C二、阅读提升

(一)课内阅读

5.阅读韩愈的《葡萄》,回答问题。

葡 萄

新茎未遍半犹枯,高架支离倒复扶。

若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须。

简要分析这首诗的写作手法。解析:这是一首咏物诗,咏物在于言己,由此,这首诗最典型的写作手法应是托物言志。结合诗歌内容来看,“马乳”“龙须”运用了比喻手法。

答案:托物言志,表面写葡萄,实际是表达自己贬谪后的渴望。同时运用了比喻的修辞手法。祝您学业有成

李商隐

本以高难饱,徒劳恨费声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦梗犹泛,故园芜已平。

烦君最相警,我亦举家清。

赏析:这首诗借咏蝉以喻自身的高洁。前半首闻蝉而兴,重在咏蝉:它餐风饮露,居高清雅,然而声嘶力竭地鸣叫,却难求一饱。后半首直抒己意,他乡薄宦,梗枝漂流,故园荒芜,胡不归去?因而闻蝉以自警,同病相怜。全诗层层深入阐发主题“高难饱”,鸣“徒劳”,声“欲断”,树“无情”,怨之深,恨之重,一目了然,实属“咏物”佳绝。目标学法1.了解顾况、韩愈、刘禹锡、杜荀鹤的生平。

2.学习四首诗,把握这四首诗的主题思想。

3.体味咏物诗的写作特点。

4.了解四首诗的艺术手法。

《子规》诗借吟咏子规,矛头直接指向黑暗的社会现实,表达自己的强烈不满之情。《葡萄》表面写春夏之交葡萄的生长之态,实际是表达自己谪后仕途困顿、渴望有人援引的思想感情。《赏牡丹》采用一种抑此扬彼的对比反衬手法,突出牡丹所具有的独特魅力,真切表达了对牡丹的喜爱和尊宠。《小松》是作者自身的写照,托物讽喻,借松写人,寓意深长,抒发自己对不平社会的不满。学习时要结合咏物诗的特点,围绕诗的所咏之物,把握作者的情怀。基础梳理1.字音识记

著子规(zhuó) 茎(jīnɡ) 芍药(sháo)

芙蕖(fú qú) 蓬蒿(hāo)

2.字形辨析3.常识整合

(1)作者连线

顾况(约727-约820),字逋翁,海盐(今属浙江)人,唐肃宗至德二年(757)登进士第,曾为校书郎、著作郎,贞元初,因作诗嘲讽权贵,贬为饶州司户。曾至崂山受道篆,后传其隐居于茅山,自号华阳真逸,有《华阳集》。他重视文学的社会作用,认为诗歌“信无逃于声教,岂徒文采之丽耶?”其诗多以揭露黑暗现实为主,如《囝》、《公子行》等。 韩愈(768-824),字退之,河阳(今河南孟州)人。自称郡望昌黎,后人称为“韩昌黎”。韩愈是唐代古文运动的倡导者。他反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言之务去”、“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。韩愈不仅是唐代古文

运动的领袖,而且也是杰出的散文

作家。后世尊他为“唐宋八大家”(韩

愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、

苏辙、曾巩、王安石)之首。著有

昌黎先生集》四十卷。 刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳(今属

河南)人。贞元九年(793)登进士第,曾与柳宗

元等参加王叔文集团革新活动,失败后贬为朗

州(今湖南常德)司马,后历任连州、夔州、和

州刺史。又为太子宾客,分司东都,世称刘宾客。刘禹锡与白居易齐名,自称为“诗豪”,世称“刘白”。其诗简洁明快,风情俊爽。仿民歌而作的《竹枝词》,在唐诗中别具一格,影响较大。其诗集有《刘梦得文集》。

杜荀鹤(846-907),字彦之,号九华山人,池州石埭(今安徽太平)人。大顺二年(891)登进士第,但时局危乱,未得官职便还旧山。天占元年(904),朱全忠奏其为翰林学士、主客员外郎,遇疾,旬日而卒。登第时自编其诗为《唐风集》3卷,存诗300多首,都是律诗和绝句。有影印宋蜀刻本《杜荀鹤文集》3卷行世。(2)背景链接

《子规》

顾况是唐代一位现实主义诗人,和白居易、元稹、王建等大力推动“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。诗歌要揭露朝政弊端,反映民生疾苦。这首诗就是在这种思想指导下写成的,借“子规”来讽刺世道不公,反映百姓中冤魂太多。

《葡萄》

韩愈,25岁中进士,却久不得官,后入仕,却屡遭波折,元和十二年因功被升任刑部侍郎,却因谏迎佛骨,再度遭贬,做潮州刺史。这首《葡萄》就是在这一时期所作,作者借“葡萄”表明希望得到扶持提携的心愿。《赏牡丹》

唐代自武则天以后,牡丹逐渐受到世人喜爱,而原来盛行的芍药等渐渐衰落。《爱莲说》中有“自李唐来,世人甚爱牡丹”,《唐国史补》中也有“京城贵游,尚牡丹三十余年矣。每春暮车马若狂,以不耽玩为耻……”的记载。这首诗就是在这种情况下写成的。

《小松》

诗人杜荀鹤出身寒微,虽然年轻时就才华毕露,但由于“帝里无相识”(《辞九江李郎中入关》),以至屡试不中,报国无门,一生潦倒。诗人心中颇感苦闷。于是写了这首《小松》,来表达自己被埋没于深草的不平。课文解读1.主旨感悟

《子规》这首诗借写杜宇化鸟,表达了诗人对当时黑暗现实的不满和对人世的不公平和不合理现象的极度愤慨,寓意深刻;同时也对历代蒙受冤屈,含冤而死的人寄予深深同情。

《葡萄》这首诗表面写春夏之交葡萄的生长之态,实际是表达了自己谪后仕途困顿,渴望有人援引的思想感情。

《赏牡丹》是一首牡丹的赞歌。赞美了“花中之王”牡丹:国色天姿,富有情调,格调高雅,雍容华贵。

《小松》托物讽喻,借松写人,诗人对社会的不满自然流露出来。小松埋没于深草,不被时人赏识,寄寓了自己的身世遭遇:小时颇有才华,不被重视;而长成参天大树时却被时人惊呼叫好,讽刺了世俗的趋炎附势。2.句段赏析

(1)若教恨魄皆能化,何树何山著子规?

品评:这两句是对前面杜宇传说以反诘证据提出的质疑,由鸟及人、由自然到社会的巧妙联想,将题材化通俗为新颖,写出诗人对当时黑暗现实的不满,对人世的不公平和不合理表示极度愤慨,寓意深刻。

(2)若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须。

品评: “马乳”,马的奶头,这里比喻成熟的葡萄。“添竹”,指希望种葡萄的人在架子上多添些竹条,扩大修缮,将葡萄的枝蔓引好。“龙须”,比喻葡萄卷曲的藤蔓。这句是写诗人希望种葡萄之人能对这株葡萄多加培育,让它结出丰硕的果实。这里是咏物言志,表达自己谪后仕途困顿,渴望有人援引的心情。(3)庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。

品评:作者先评赏芍药和芙蕖。芍药,花开艳丽,但开得太妖艳,因而显得缺乏格调,即“无格”。至于“芙蕖”,也就是荷花,素以高洁清静闻名,但往往孤芳自赏,故作者认为其“净少情”,即纯洁而寡情。作者写芍药、荷花并没有完全否定它们,而是抑中有赞,为写牡丹“真国色”独特魅力起侧面烘托作用。

(4)时人不识凌云木,直待凌云始道高。

品评:前一个“凌云”指的是小松,后一个“凌云”指的是大松。诗人感叹“时人”目光短浅,不将小松看作栋梁之材,不对小松这样将来能“凌云”之木多加爱护、培育,造成了多少小松由于这样的“不识”而被忽视掉啊!3.探究拓展

(1)《小松》这首诗是如何托物言志的?

剖析:《小松》托物写人,以小松埋没于深草,无人相识,寄寓了自己虽有才华和志向,却无人赏识,一生潦倒的满腔不平和苦闷之情。

总之,这类咏物诗,往往都是托物寄情,以物喻人,写物其实是为了写人,为了写情,为了说理。(2)《赏牡丹》用一半的篇幅先写芍药和荷花,为什么?这是什么表现方法?你还能举出更多的例子吗?

剖析:这首诗写了三种名花,褒贬得都极有分寸。写芍药“妖”,是写其艳丽、妩媚之态,并非贬义;写荷花“净”,是洁净之意,这些都是对这两种名花的赞誉之词。诗人并没有因为突出牡丹而将这两种花写得一无是处。但为了突出牡丹,诗人还是将这两种花不如牡丹之处(无格、少情)写出以烘托牡丹的高贵富丽,令人喜爱,这是一种抑此扬彼的对比反衬手法。这在古诗当中极为常见,如黄巢《题菊花》中“此花开后百花杀”。李商隐的《题小松》:“怜君孤秀植庭中,细叶轻阴满座风。桃李盛时虽寂寞,雪霜多后始青葱。”(3)在托物言志的诗歌中,诗人往往借自然界中某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感。物与人有某些相似点,试以《葡萄》为例加以分析。

剖析:这首诗借物咏怀,借葡萄“新茎半枯”,需要“倒复扶”来表明自己被贬谪后人“蔫”神“憔”,需要贵人帮扶提携的愿望,即以“新茎半枯高架复扶”喻“谪而复起”,借“欲满盘堆马乳”更需“添竹引龙须”来表明“若须大食其报,尚须加意栽培”的态度。葡萄春夏之交的生长之状,与诗人被贬谪后希望再“升”再“长”的情态,“高架复扶”与“他人援引”,何其神似!一、基础训练

1.下列各组词语中加点字的读音全都不相同的一项是( )

A.芍药 媒妁 韶光 B.渐觉 咀嚼 比较

C.蓬蒿 长篙 枯槁 D.芙蕖 渠道 身躯解析:A项,sháo/shuò/sháo;B项,jué/jué/jiào;C项,hāo/ɡāo/ɡǎo;D项,qú/qú/qū。

答案:C2.下列词语书写有误的一项是( )

A.刺头 啼血 魂魄 B.龙须 马乳 推辞

C.妖媚 凌云 藤曼 D.新茎 国色 亵渎解析:C项,藤曼—藤蔓。

答案:C二、阅读提升

(一)课内阅读

5.阅读韩愈的《葡萄》,回答问题。

葡 萄

新茎未遍半犹枯,高架支离倒复扶。

若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须。

简要分析这首诗的写作手法。解析:这是一首咏物诗,咏物在于言己,由此,这首诗最典型的写作手法应是托物言志。结合诗歌内容来看,“马乳”“龙须”运用了比喻手法。

答案:托物言志,表面写葡萄,实际是表达自己贬谪后的渴望。同时运用了比喻的修辞手法。祝您学业有成