11. 咏物诗四首 课件 (4)

图片预览

文档简介

课件34张PPT。哲思短章

快乐的密码

我住在姐家的时候,常常要去买菜。

一次,我去买菜,菜市场中有个中年男子,笑得让人觉得不买他的菜就欠了他的情似的。他给我选了几个茄子,“四块”。他说。我非常舒坦地交给他一张百元大钞。

“找不开啦!姑娘。”可是我当时没有零钱。“这样吧,你先拿去,我明天早上要回乡下,两三天回不来,等我回来再还给我吧!”“怕不方便吧?”他豁达一笑:“没事没事,只要你记得,一星期也可以。”于是我坦然地把那几个茄子拎回了家。

三天后,我在众多的摊贩中找到了他。他一见我就笑了:“买点什么吗?”并不提钱的事。我选了几条黄瓜,连那天的4元算在一起,给了他7元。他照样笑了:“小姐好讲信用啊!”我说:“是你先信任我的。”

彼此道了声再见,转身走在脏乱不堪的菜市场中,忽然发现自己心情很好。

信任别人,也值得别人信任,这就是快乐的密码。 修身名句

?

赏读:诚(这个道德概念)是符合天道(自然规律)的;敬(这个道德概念)是人际之间的根本。能够做到敬,便能做到诚。

?正其谊不谋其利,明其道不计其功。—— 《朱子大全》

赏读:处理事情的要点是:端正正确的主张,不谋私利;阐明其中的道理,而不要多想什么功勋。做一个廉洁、公正、明理的人。

?苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。——《林则徐集》

赏读:倘若有利于国家民族,应该不顾什么生和死,哪能因为有福就前往,有祸却去躲避呢?这是林则徐被流放新疆伊犁时告别家中人时口头吟诵的,显示出他的铮铮爱国情怀。 诚者,天之道;敬者,人事之本。敬则诚。——《明道语录》知识卡片

1.作家作品

《子规》

顾况(725-814),字逋翁,苏州人,号华阳真人(一说华阳真隐),晚年自号悲翁,唐代诗人、画家、鉴赏家。他一生官位不高,曾任著作郎,因作诗嘲讽得罪权贵,贬饶州司户参军。晚年隐居茅山。生性诙谐,诗名较著。作品有《华阳集》。

韩愈(768-824),字退之,今河南孟州人。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。唐代古文运动的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等。《葡萄》

刘禹锡(772-842),字梦得,唐朝彭城人,祖籍洛阳,唐朝文学家、哲学家,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。与白居易齐名,世称“刘白”。

作品有《竹枝词》《陋室铭》《乌衣巷》《石头城》《蜀先主庙》等。

杜荀鹤 (846-904),唐代诗人,字彦之,号九华山人,今安徽石台人。作品有《杜荀鹤文集》《赏牡丹》《小松》2.写作背景

《子规》:顾况是唐代一位现实主义诗人,和白居易、元稹、王建等大力推动“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。诗歌要揭露朝政弊端,反映民生疾苦。这首诗就是在这种思想指导下写成的。借“子规”来讽刺世道不公,反映百姓中冤魂太多。

《葡萄》:韩愈,25岁中进士,却久不得官,后入仕,却屡遭波折,元和十二年因功升任刑部侍郎,却因谏迎佛骨,再度遭贬,做潮州刺史。这首《葡萄》就是在这一时期所作,作者借“葡萄”表明希望得到扶持提携的心愿。《赏牡丹》:唐代自武则天以后,牡丹逐渐受到世人喜爱,而原来盛行的芍药等渐渐衰落。《爱莲说》中有“自李唐来,世人甚爱牡丹”,《唐国史补》中也有“京城贵游,尚牡丹三十余年矣。每春暮车马若狂,以不耽玩为耻……”的记载。这首诗就是在这种情况下写成的。

《小松》:诗人杜荀鹤出身寒微,虽然年轻时就才华显露,但由于“帝里无相识”(《辞九江李郎中入关》),以致屡试不中,报国无门,一生潦倒。诗人心中颇感苦闷。于是写了这首《小松》,来表达自己被埋没于深草的不平。3.审美视窗

晴空一鹤排云上——刘禹锡

彭城刘梦得,诗豪者也。其锋森然,少敢当者。

清风傲骨,文如其人。安贫乐道,洁身自好。身居陋室,惟彼德馨。调素琴,阅金经,皆高雅志趣。屡遭贬谪,积极乐观,愈挫愈勇,斗志高昂。太子宾客,诗豪者也。“牡丹真国色”,“依依似君子”。“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”已成传唱千古的名句;“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,这是宠辱不惊的梦得。 预习作业

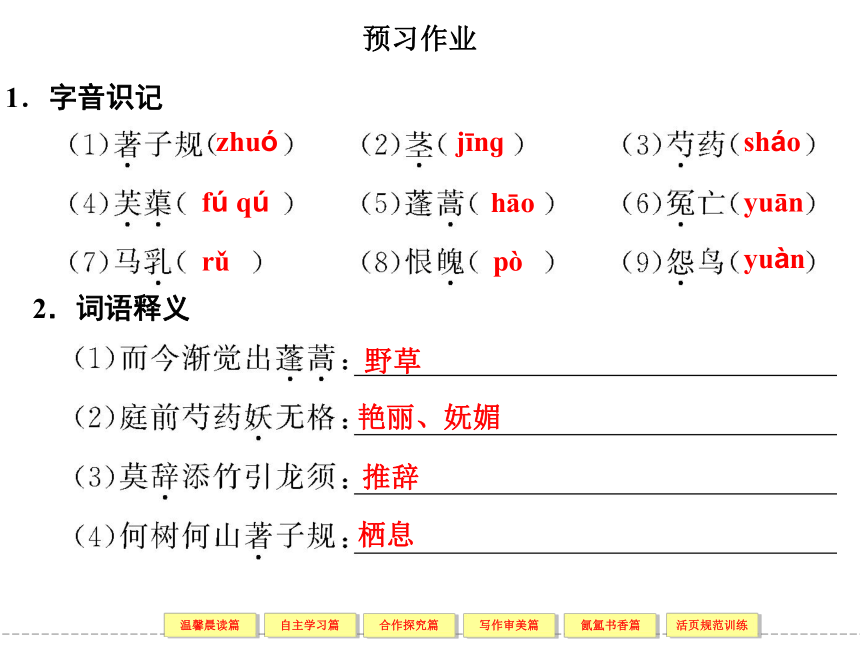

1.字音识记2.词语释义zhuó jīnɡ sháo fú qú hāoyuān rǔ pò yuàn 野草 艳丽、妩媚 推辞 栖息 3.名句背诵

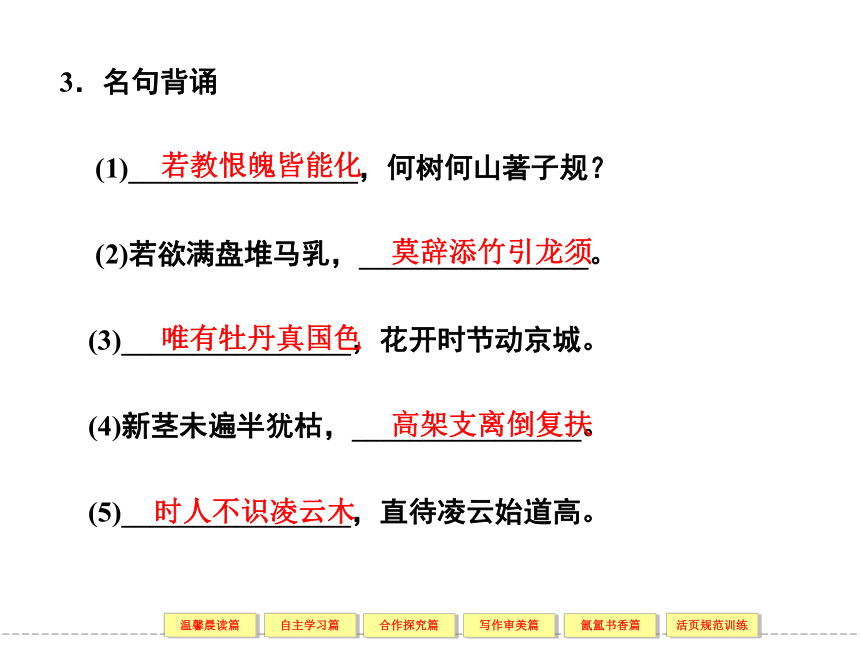

(1)________________,何树何山著子规?

(2)若欲满盘堆马乳,________________。

(3)________________,花开时节动京城。

(4)新茎未遍半犹枯,________________。

(5)________________,直待凌云始道高。若教恨魄皆能化 莫辞添竹引龙须 唯有牡丹真国色 高架支离倒复扶 时人不识凌云木 结构图示

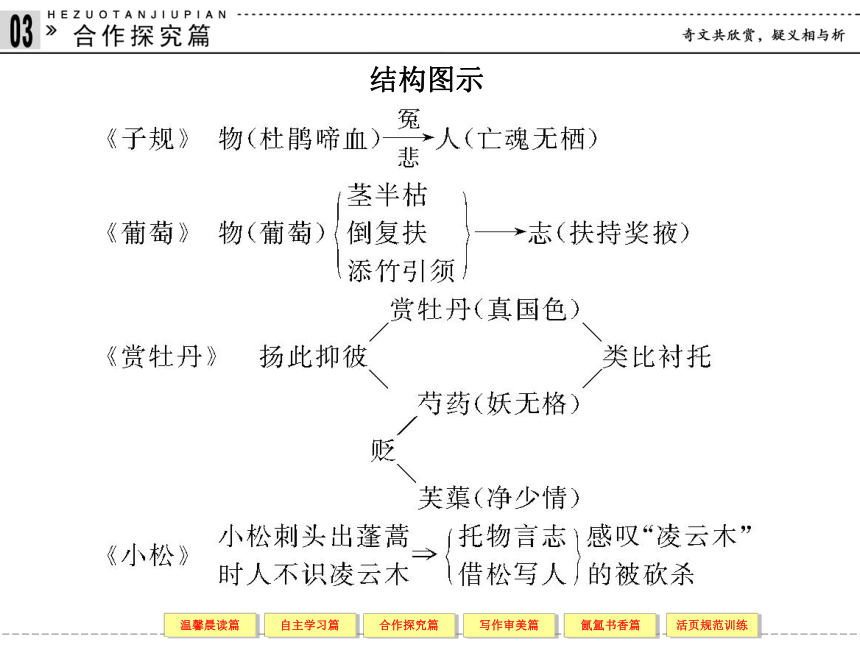

1.《子规》

这首诗借写杜宇化鸟,表达了诗人对当时黑暗现实的不满,对人世的不公平和不合理表现出极度愤慨,寓意深刻;同时表达了对历代蒙受冤屈、含冤而死的人深深的同情。

2.《葡萄》

由葡萄需人的扶持架枝才能收获累累果实,联想到生活中多少人需要别人的无私扶掖方能上进和取得成就,因此抒发了渴望得到别人提拔、奖掖的迫切心情。主旨归纳3.《赏牡丹》

通过与芍药、芙蕖的对比,赞美了牡丹的雍容有格、多情旖旎的特点,进而对其国色天香表达了强烈的赞赏。

4.《小松》

这首小诗借松写人,托物讽喻,小松的遭遇正是作者虽才华横溢,但屡试不中、报国无门、一生潦倒的真实写照。作者由此抒发了深沉的感叹之情。重点突破

咏物诗往往托物寄情,或托物言理。试分析《子规》、《葡萄》和《小松》各寄寓了诗人什么样的情志,说明了什么道理。

提示 《子规》一诗主要寄寓了作者对世道不公的指责、批判。借助冤魂若皆化为子规则无处栖息,来说明人世间受冤屈之人何其多的黑暗现状。《葡萄》一诗则借物咏怀,借葡萄新茎半枯,需要“倒复扶”,来寄寓作者遭贬后需要贵人帮扶提携的愿望。

《小松》托物写人,以小松埋没于深草,无人相识,寄寓了自己虽有才华和志向,却无人赏识,抒发了一生潦倒的满腔不平和苦闷之情。

总之,这类咏物诗,往往都是托物寄情,以物喻人,写物其实是为了写人,为了写情,为了说理。 《赏牡丹》用一半的篇幅先写芍药和荷花,为什么?这是什么表现方法?你还能举出更多的例子吗?

提示 这是一种抑此扬彼的对比反衬手法。这在古诗当中极为常见,如黄巢《菊花》中的“我花开后百花杀”;又如李商隐的《题小松》:“怜君孤秀植庭中,细叶轻阴满座风。桃李盛时虽寂寞,雪霜多后始青葱。” 名句品评

品评 这两句是对前面杜宇的传说以反诘的语气提出的质疑,由鸟及人、由自然到社会的巧妙联想,将题材化通俗为新颖,写出诗人对当时黑暗现实的不满,对人世的不公平和不合理表示极度愤慨,寓意深刻。(1)若教恨魄皆能化,何树何山著子规?(2)若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须。

品评 “马乳”,马的奶头,这里比喻成熟的葡萄。“添竹”,指种葡萄的人在架子上多添些竹条,扩大修缮,将葡萄的枝蔓引好。“龙须”,比喻葡萄卷曲的藤蔓。这句是写诗人希望种葡萄之人能对这株葡萄多加培育,让它结出丰硕的果实。这里是托物言志,表达自己遭贬谪后仕途困顿,渴望有人援引的心情。(3)庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。

品评 作者先评赏芍药和芙蕖。芍药,花开得艳丽,但开得太妖艳,因而显得缺乏格调,即“无格”。至于“芙蕖”,也就是荷花,素以高洁闻名,但往往孤芳自赏,故作者认为其“净少情”,即纯洁而寡情。作者写芍药、荷花并没有完全否定它们,而是抑中有赞,为写牡丹“真国色”的独特魅力起侧面烘托作用。

(4)时人不识凌云木,直待凌云始道高。

品评 前一个“凌云”指的是小松,后一个“凌云”指的是大松。诗人感叹“时人”目光短浅,不将小松看做栋梁之材,不对小松这样将来能“凌云”之木多加爱护、培育,造成了多少小松由于这样的“不识”而被忽视掉啊!考点链接1.咏物诗

咏物诗,即诗人描写客观的“物”,细致刻画其外在形态或表现其内在精神品质,借以抒怀兴感,托物言志。

2.咏物诗的特点

托物言志——在描摹事物以尽其妙的基础上融入作者的感情,寄托作者的心志。 3.读懂咏物诗的方法

(1)写什么物,有什么特征。——概括事物的特征(形态、色泽、所处环境、精神品格)。

(2)言什么志。——体会所言之“志” (思想、感情、志向、愿望等)。

(3)有什么技巧。——分析表达技巧(比喻、象征、拟人、对比、侧面烘托)。4.鉴赏咏物诗要注意

(1)“物”:托物言志常常借助于某物的一些特性,此“物”非“景”,咏物不是写景。借景抒情的“景”是指自然风景,而不是某种物品。

(2)“志”:可以指感情、志向、情操、爱好、愿望、要求等,借景抒情的“情”专指热爱、憎恶、赞美、快乐、悲伤等感情。

1.《子规》

表达含蓄,讽喻有力。

这首诗意在指明人世间的冤魂太多,批判不公正的黑暗现实,但作者没有明写,而是借助“杜鹃啼血”这一形象,通过杜鹃无处安息委婉地表达出来,足见诗人匠心独运。这样写比直接批判更加发人深省,更加有力量。一、文本审美2.《葡萄》

托物言志,言浅意深。

这首诗是典型的托物言志诗。诗人选用葡萄这一极需支持扶架的事物,也极便于表达中心。借葡萄“新茎半枯”需“倒复扶”喻指自己仕途不顺,而后重新起复委用,这不正是“倒复扶”吗?而“若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须”更表明若要大食其报,还需对“我”大加栽培扶植。表明诗人希望得到贵人相助的心理。3.《赏牡丹》

运用对比、反衬手法,是本诗的一大特色。

诗人为表明牡丹的“真国色”,采用对比、反衬手法。写了“庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情”,用芍药和芙蕖来反衬牡丹。同时表明牡丹的与众不同,“花开时节动京城”以京城人的反映,衬托牡丹的价值与地位,深受世人的喜爱和尊宠。4.《小松》

托物讽喻,寓意深长。

这首诗是借松写人,以松的不被人识而埋没于深草,喻指自己的怀才不遇,报国无门,一生潦倒。诗人观察敏锐,体验深切。诗中对小松的描写,精练传神。描写和议论,诗情和哲理,幽默和严肃,在这首诗中得到有机的统一。字里行间,充满理趣,发人深思,耐人寻味。二、写作迁移

【角度】 诗歌鉴赏

题目:选取文中一首诗歌,对其进行鉴赏。角度自定,题目自拟。150字左右。

【示例】

一鸟联系自然社会,一诗抒发同情不满

——顾况《子规》艺术特色

顾况《子规》是一首托物寄情的咏物诗。托的物是“一鸟”。作者由杜鹃的传说写起,传说里的人物杜宇,冤魂化为杜鹃,啼声悲哀。这引出对历代蒙受冤屈、含冤而死的人的命运根源的思考。诗歌的后两句,字面写现实中更多的“杜鹃”,实际写历代的“杜宇”,由鸟及人,将自然与社会沟通,浑然一体。

寄的情是“同情”和“不满”。作者的思路,由鸟及人,将自然与社会沟通,表达对历代蒙受冤屈、含冤而死的人的同情,同时将他们命运的根源归于封建社会的黑暗,表达对人世之不公平和不合理的愤懑和不满。诗人的构思俗中见奇,翻出新意。开篇写杜宇化鸟,不过是相当俗见的题材。但后二句以反诘语气发问,由鸟及人,暗示之意深刻。 【漫漫古典情】旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

——唐·杜牧《赠别》铅华洗去,落尽了飞红。六朝的脂粉随着秦淮河的河水东去再不复返。繁华的旧梦随着笙歌的散尽再不重来。现在的乌衣巷已然物事两非了,那原本富丽堂皇的朱雀桥边,早就杂草丛生,颓败不堪;那原本庄严气派的乌衣巷口,只剩下如血的残阳夕照。当年的王谢世族几多风流人物,如今却安在呢?现在这里只有一片废墟,摇摇欲坠的矮房里住着最最寻常的百姓。只有那飞来飞去的燕子,好像还似曾相识,是为了见证这沧海桑田而留下的吧。

全诗看似藏而不露,可是历史的苍凉,人世的无常,富贵荣华的白云苍狗,功名荣辱的身后寂寞在这首七言绝句里被剖白得前所未有地透彻,前所未有地沉痛、无奈,充满了宿命感。用什么耳朵倾听

有一种倾听需要特别的耳朵。

乡间,有一对老夫妻相濡以沫。妻子聋了,丈夫每晚做手艺回家捶门不开。二人合计之后,妻每晚睡前将一根绳子系在手腕上,绳子的另一端则扯到窗口外。这样,不管丈夫多晚回来,只要在窗口轻轻一拉绳子她就醒了。这方法有点类似打电话,甚至还省却了拨号的麻烦,又产生出共守一个默契的快感。日久,这秘密被邻居贪玩的孩子发现了,每到夜里,他们就到窗口来拽绳子,女人就一次次醒来,开门,而扑进门却大都是山风或者月亮。她就那样站在山乡纯净的月光里,一遍遍怀想自己青春的耳朵倾听的云轻雨柔、山盟海誓,倾听来自神秘心灵的呼唤。有时倾听就像抚摸丝绸,或者抚摸夏天里一滴冰凉的泉水,那样一种释放和快感,是惊人的刹那。

有些特别的声音是为特别的耳朵准备的。 单击此处进入 活页限时训练

快乐的密码

我住在姐家的时候,常常要去买菜。

一次,我去买菜,菜市场中有个中年男子,笑得让人觉得不买他的菜就欠了他的情似的。他给我选了几个茄子,“四块”。他说。我非常舒坦地交给他一张百元大钞。

“找不开啦!姑娘。”可是我当时没有零钱。“这样吧,你先拿去,我明天早上要回乡下,两三天回不来,等我回来再还给我吧!”“怕不方便吧?”他豁达一笑:“没事没事,只要你记得,一星期也可以。”于是我坦然地把那几个茄子拎回了家。

三天后,我在众多的摊贩中找到了他。他一见我就笑了:“买点什么吗?”并不提钱的事。我选了几条黄瓜,连那天的4元算在一起,给了他7元。他照样笑了:“小姐好讲信用啊!”我说:“是你先信任我的。”

彼此道了声再见,转身走在脏乱不堪的菜市场中,忽然发现自己心情很好。

信任别人,也值得别人信任,这就是快乐的密码。 修身名句

?

赏读:诚(这个道德概念)是符合天道(自然规律)的;敬(这个道德概念)是人际之间的根本。能够做到敬,便能做到诚。

?正其谊不谋其利,明其道不计其功。—— 《朱子大全》

赏读:处理事情的要点是:端正正确的主张,不谋私利;阐明其中的道理,而不要多想什么功勋。做一个廉洁、公正、明理的人。

?苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。——《林则徐集》

赏读:倘若有利于国家民族,应该不顾什么生和死,哪能因为有福就前往,有祸却去躲避呢?这是林则徐被流放新疆伊犁时告别家中人时口头吟诵的,显示出他的铮铮爱国情怀。 诚者,天之道;敬者,人事之本。敬则诚。——《明道语录》知识卡片

1.作家作品

《子规》

顾况(725-814),字逋翁,苏州人,号华阳真人(一说华阳真隐),晚年自号悲翁,唐代诗人、画家、鉴赏家。他一生官位不高,曾任著作郎,因作诗嘲讽得罪权贵,贬饶州司户参军。晚年隐居茅山。生性诙谐,诗名较著。作品有《华阳集》。

韩愈(768-824),字退之,今河南孟州人。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。唐代古文运动的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等。《葡萄》

刘禹锡(772-842),字梦得,唐朝彭城人,祖籍洛阳,唐朝文学家、哲学家,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。与白居易齐名,世称“刘白”。

作品有《竹枝词》《陋室铭》《乌衣巷》《石头城》《蜀先主庙》等。

杜荀鹤 (846-904),唐代诗人,字彦之,号九华山人,今安徽石台人。作品有《杜荀鹤文集》《赏牡丹》《小松》2.写作背景

《子规》:顾况是唐代一位现实主义诗人,和白居易、元稹、王建等大力推动“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。诗歌要揭露朝政弊端,反映民生疾苦。这首诗就是在这种思想指导下写成的。借“子规”来讽刺世道不公,反映百姓中冤魂太多。

《葡萄》:韩愈,25岁中进士,却久不得官,后入仕,却屡遭波折,元和十二年因功升任刑部侍郎,却因谏迎佛骨,再度遭贬,做潮州刺史。这首《葡萄》就是在这一时期所作,作者借“葡萄”表明希望得到扶持提携的心愿。《赏牡丹》:唐代自武则天以后,牡丹逐渐受到世人喜爱,而原来盛行的芍药等渐渐衰落。《爱莲说》中有“自李唐来,世人甚爱牡丹”,《唐国史补》中也有“京城贵游,尚牡丹三十余年矣。每春暮车马若狂,以不耽玩为耻……”的记载。这首诗就是在这种情况下写成的。

《小松》:诗人杜荀鹤出身寒微,虽然年轻时就才华显露,但由于“帝里无相识”(《辞九江李郎中入关》),以致屡试不中,报国无门,一生潦倒。诗人心中颇感苦闷。于是写了这首《小松》,来表达自己被埋没于深草的不平。3.审美视窗

晴空一鹤排云上——刘禹锡

彭城刘梦得,诗豪者也。其锋森然,少敢当者。

清风傲骨,文如其人。安贫乐道,洁身自好。身居陋室,惟彼德馨。调素琴,阅金经,皆高雅志趣。屡遭贬谪,积极乐观,愈挫愈勇,斗志高昂。太子宾客,诗豪者也。“牡丹真国色”,“依依似君子”。“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”已成传唱千古的名句;“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,这是宠辱不惊的梦得。 预习作业

1.字音识记2.词语释义zhuó jīnɡ sháo fú qú hāoyuān rǔ pò yuàn 野草 艳丽、妩媚 推辞 栖息 3.名句背诵

(1)________________,何树何山著子规?

(2)若欲满盘堆马乳,________________。

(3)________________,花开时节动京城。

(4)新茎未遍半犹枯,________________。

(5)________________,直待凌云始道高。若教恨魄皆能化 莫辞添竹引龙须 唯有牡丹真国色 高架支离倒复扶 时人不识凌云木 结构图示

1.《子规》

这首诗借写杜宇化鸟,表达了诗人对当时黑暗现实的不满,对人世的不公平和不合理表现出极度愤慨,寓意深刻;同时表达了对历代蒙受冤屈、含冤而死的人深深的同情。

2.《葡萄》

由葡萄需人的扶持架枝才能收获累累果实,联想到生活中多少人需要别人的无私扶掖方能上进和取得成就,因此抒发了渴望得到别人提拔、奖掖的迫切心情。主旨归纳3.《赏牡丹》

通过与芍药、芙蕖的对比,赞美了牡丹的雍容有格、多情旖旎的特点,进而对其国色天香表达了强烈的赞赏。

4.《小松》

这首小诗借松写人,托物讽喻,小松的遭遇正是作者虽才华横溢,但屡试不中、报国无门、一生潦倒的真实写照。作者由此抒发了深沉的感叹之情。重点突破

咏物诗往往托物寄情,或托物言理。试分析《子规》、《葡萄》和《小松》各寄寓了诗人什么样的情志,说明了什么道理。

提示 《子规》一诗主要寄寓了作者对世道不公的指责、批判。借助冤魂若皆化为子规则无处栖息,来说明人世间受冤屈之人何其多的黑暗现状。《葡萄》一诗则借物咏怀,借葡萄新茎半枯,需要“倒复扶”,来寄寓作者遭贬后需要贵人帮扶提携的愿望。

《小松》托物写人,以小松埋没于深草,无人相识,寄寓了自己虽有才华和志向,却无人赏识,抒发了一生潦倒的满腔不平和苦闷之情。

总之,这类咏物诗,往往都是托物寄情,以物喻人,写物其实是为了写人,为了写情,为了说理。 《赏牡丹》用一半的篇幅先写芍药和荷花,为什么?这是什么表现方法?你还能举出更多的例子吗?

提示 这是一种抑此扬彼的对比反衬手法。这在古诗当中极为常见,如黄巢《菊花》中的“我花开后百花杀”;又如李商隐的《题小松》:“怜君孤秀植庭中,细叶轻阴满座风。桃李盛时虽寂寞,雪霜多后始青葱。” 名句品评

品评 这两句是对前面杜宇的传说以反诘的语气提出的质疑,由鸟及人、由自然到社会的巧妙联想,将题材化通俗为新颖,写出诗人对当时黑暗现实的不满,对人世的不公平和不合理表示极度愤慨,寓意深刻。(1)若教恨魄皆能化,何树何山著子规?(2)若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须。

品评 “马乳”,马的奶头,这里比喻成熟的葡萄。“添竹”,指种葡萄的人在架子上多添些竹条,扩大修缮,将葡萄的枝蔓引好。“龙须”,比喻葡萄卷曲的藤蔓。这句是写诗人希望种葡萄之人能对这株葡萄多加培育,让它结出丰硕的果实。这里是托物言志,表达自己遭贬谪后仕途困顿,渴望有人援引的心情。(3)庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。

品评 作者先评赏芍药和芙蕖。芍药,花开得艳丽,但开得太妖艳,因而显得缺乏格调,即“无格”。至于“芙蕖”,也就是荷花,素以高洁闻名,但往往孤芳自赏,故作者认为其“净少情”,即纯洁而寡情。作者写芍药、荷花并没有完全否定它们,而是抑中有赞,为写牡丹“真国色”的独特魅力起侧面烘托作用。

(4)时人不识凌云木,直待凌云始道高。

品评 前一个“凌云”指的是小松,后一个“凌云”指的是大松。诗人感叹“时人”目光短浅,不将小松看做栋梁之材,不对小松这样将来能“凌云”之木多加爱护、培育,造成了多少小松由于这样的“不识”而被忽视掉啊!考点链接1.咏物诗

咏物诗,即诗人描写客观的“物”,细致刻画其外在形态或表现其内在精神品质,借以抒怀兴感,托物言志。

2.咏物诗的特点

托物言志——在描摹事物以尽其妙的基础上融入作者的感情,寄托作者的心志。 3.读懂咏物诗的方法

(1)写什么物,有什么特征。——概括事物的特征(形态、色泽、所处环境、精神品格)。

(2)言什么志。——体会所言之“志” (思想、感情、志向、愿望等)。

(3)有什么技巧。——分析表达技巧(比喻、象征、拟人、对比、侧面烘托)。4.鉴赏咏物诗要注意

(1)“物”:托物言志常常借助于某物的一些特性,此“物”非“景”,咏物不是写景。借景抒情的“景”是指自然风景,而不是某种物品。

(2)“志”:可以指感情、志向、情操、爱好、愿望、要求等,借景抒情的“情”专指热爱、憎恶、赞美、快乐、悲伤等感情。

1.《子规》

表达含蓄,讽喻有力。

这首诗意在指明人世间的冤魂太多,批判不公正的黑暗现实,但作者没有明写,而是借助“杜鹃啼血”这一形象,通过杜鹃无处安息委婉地表达出来,足见诗人匠心独运。这样写比直接批判更加发人深省,更加有力量。一、文本审美2.《葡萄》

托物言志,言浅意深。

这首诗是典型的托物言志诗。诗人选用葡萄这一极需支持扶架的事物,也极便于表达中心。借葡萄“新茎半枯”需“倒复扶”喻指自己仕途不顺,而后重新起复委用,这不正是“倒复扶”吗?而“若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须”更表明若要大食其报,还需对“我”大加栽培扶植。表明诗人希望得到贵人相助的心理。3.《赏牡丹》

运用对比、反衬手法,是本诗的一大特色。

诗人为表明牡丹的“真国色”,采用对比、反衬手法。写了“庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情”,用芍药和芙蕖来反衬牡丹。同时表明牡丹的与众不同,“花开时节动京城”以京城人的反映,衬托牡丹的价值与地位,深受世人的喜爱和尊宠。4.《小松》

托物讽喻,寓意深长。

这首诗是借松写人,以松的不被人识而埋没于深草,喻指自己的怀才不遇,报国无门,一生潦倒。诗人观察敏锐,体验深切。诗中对小松的描写,精练传神。描写和议论,诗情和哲理,幽默和严肃,在这首诗中得到有机的统一。字里行间,充满理趣,发人深思,耐人寻味。二、写作迁移

【角度】 诗歌鉴赏

题目:选取文中一首诗歌,对其进行鉴赏。角度自定,题目自拟。150字左右。

【示例】

一鸟联系自然社会,一诗抒发同情不满

——顾况《子规》艺术特色

顾况《子规》是一首托物寄情的咏物诗。托的物是“一鸟”。作者由杜鹃的传说写起,传说里的人物杜宇,冤魂化为杜鹃,啼声悲哀。这引出对历代蒙受冤屈、含冤而死的人的命运根源的思考。诗歌的后两句,字面写现实中更多的“杜鹃”,实际写历代的“杜宇”,由鸟及人,将自然与社会沟通,浑然一体。

寄的情是“同情”和“不满”。作者的思路,由鸟及人,将自然与社会沟通,表达对历代蒙受冤屈、含冤而死的人的同情,同时将他们命运的根源归于封建社会的黑暗,表达对人世之不公平和不合理的愤懑和不满。诗人的构思俗中见奇,翻出新意。开篇写杜宇化鸟,不过是相当俗见的题材。但后二句以反诘语气发问,由鸟及人,暗示之意深刻。 【漫漫古典情】旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

——唐·杜牧《赠别》铅华洗去,落尽了飞红。六朝的脂粉随着秦淮河的河水东去再不复返。繁华的旧梦随着笙歌的散尽再不重来。现在的乌衣巷已然物事两非了,那原本富丽堂皇的朱雀桥边,早就杂草丛生,颓败不堪;那原本庄严气派的乌衣巷口,只剩下如血的残阳夕照。当年的王谢世族几多风流人物,如今却安在呢?现在这里只有一片废墟,摇摇欲坠的矮房里住着最最寻常的百姓。只有那飞来飞去的燕子,好像还似曾相识,是为了见证这沧海桑田而留下的吧。

全诗看似藏而不露,可是历史的苍凉,人世的无常,富贵荣华的白云苍狗,功名荣辱的身后寂寞在这首七言绝句里被剖白得前所未有地透彻,前所未有地沉痛、无奈,充满了宿命感。用什么耳朵倾听

有一种倾听需要特别的耳朵。

乡间,有一对老夫妻相濡以沫。妻子聋了,丈夫每晚做手艺回家捶门不开。二人合计之后,妻每晚睡前将一根绳子系在手腕上,绳子的另一端则扯到窗口外。这样,不管丈夫多晚回来,只要在窗口轻轻一拉绳子她就醒了。这方法有点类似打电话,甚至还省却了拨号的麻烦,又产生出共守一个默契的快感。日久,这秘密被邻居贪玩的孩子发现了,每到夜里,他们就到窗口来拽绳子,女人就一次次醒来,开门,而扑进门却大都是山风或者月亮。她就那样站在山乡纯净的月光里,一遍遍怀想自己青春的耳朵倾听的云轻雨柔、山盟海誓,倾听来自神秘心灵的呼唤。有时倾听就像抚摸丝绸,或者抚摸夏天里一滴冰凉的泉水,那样一种释放和快感,是惊人的刹那。

有些特别的声音是为特别的耳朵准备的。 单击此处进入 活页限时训练