广东省深圳市部分校2024-2025学年八年级(下)期末语文试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳市部分校2024-2025学年八年级(下)期末语文试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 351.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-13 22:41:21 | ||

图片预览

文档简介

广东省深圳市部分校2024-2025学年八年级(下)期末语文试卷

一、综合性学习:本大题共1小题,共8分。

1.阅读下面的文字,按要求完成任务。

清晨的薄雾中,我独自漫步于青石板铺就的古巷。隐隐约约的人声从远处集市传来,更衬得此处□□( A.恬静 B.幽静)。拾级而上,登上古戏台远眺,黛瓦白墙的民居在绿树掩映中lì lì_____在目。蓦然回首,发现石缝间一株野菊正倔强绽放,这意外的邂逅让整段旅程平添诗意。暮色渐浓时,巷口茶馆的灯笼次dì_____亮起,游客们纷至沓来(A.tà B.dá),临窗品茗听评弹, 吴侬软语与琵琶声绘成江南独有的韵律。

(1) 根据拼音写出正确的汉字。

(2) 给加点字选择正确的读音。

(3) 联系上下文,为“□□”处选出合适的词语。

(4) 画横线句有语病,请找出病因并修改。

(5) 小义同学对“漫步”的“漫”偏旁为何是“氵”感到疑惑,请你根据【百度百科】“漫”字意义的演变过程,为他解答疑惑。

【百度百科】

漫,读作漫( màn),本义为水过满外流而浩渺平远的样子。泛指溢出、满溢。进而引申指充满、遍布。又引申指长远、辽远。由满溢漫流又引申指散漫、不受拘束、随性去做。

二、语言表达:本大题共3小题,共7分。

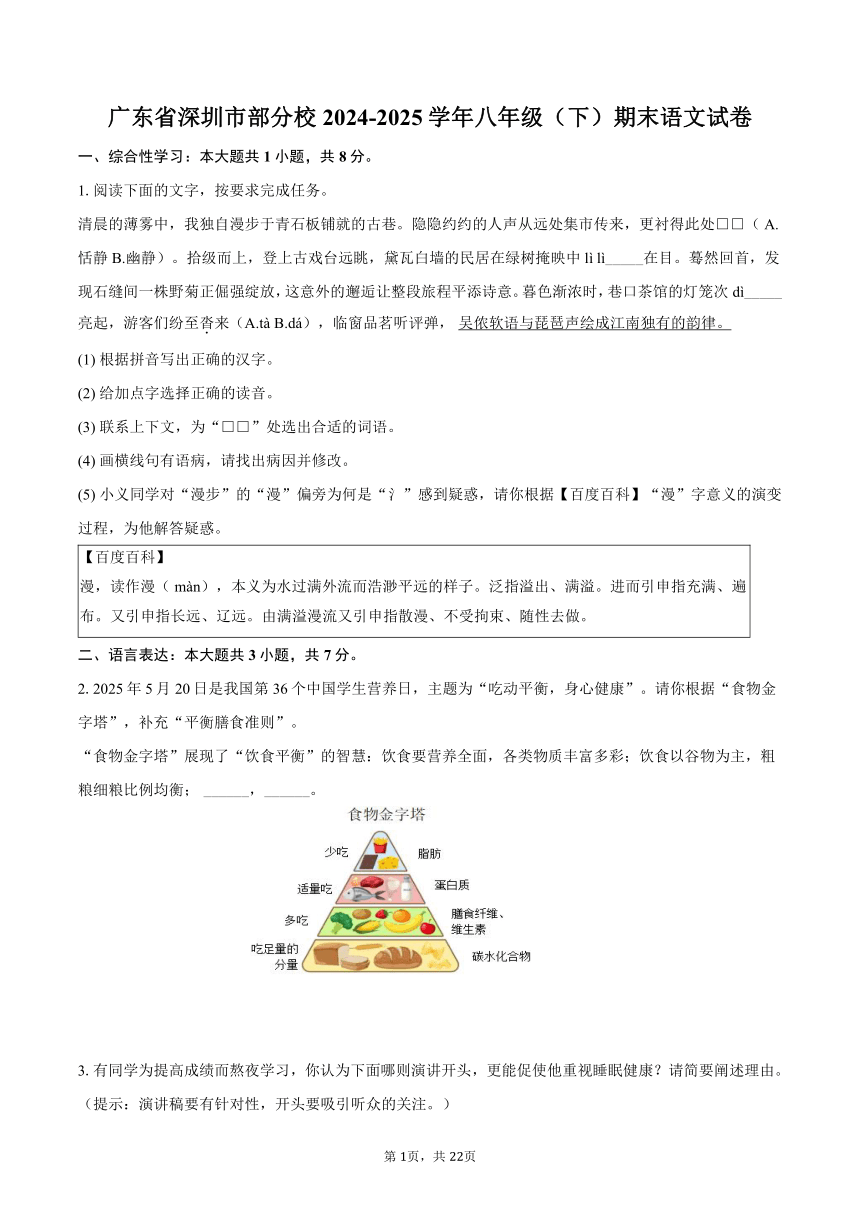

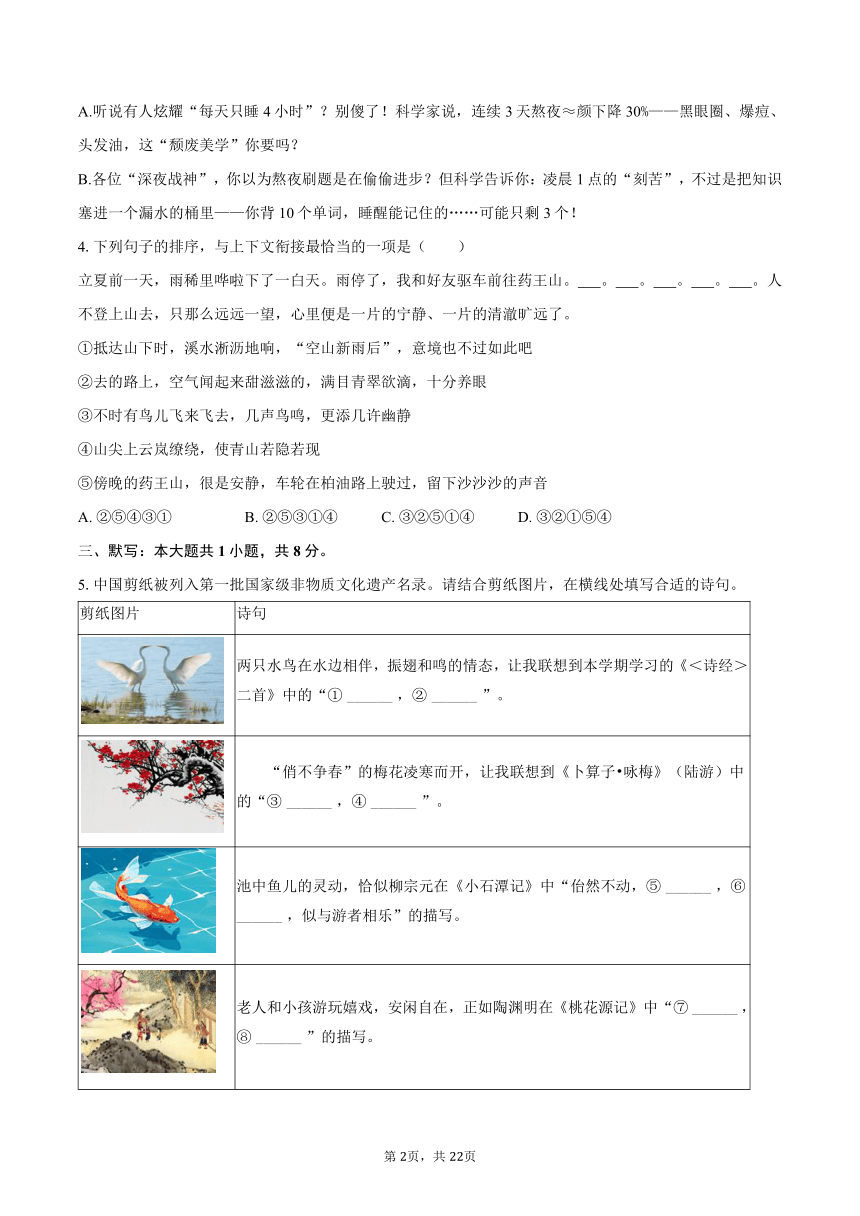

2.2025年5月20日是我国第36个中国学生营养日,主题为“吃动平衡,身心健康”。请你根据“食物金字塔”,补充“平衡膳食准则”。

“食物金字塔”展现了“饮食平衡”的智慧:饮食要营养全面,各类物质丰富多彩;饮食以谷物为主,粗粮细粮比例均衡; ______,______。

3.有同学为提高成绩而熬夜学习,你认为下面哪则演讲开头,更能促使他重视睡眠健康?请简要阐述理由。(提示:演讲稿要有针对性,开头要吸引听众的关注。)

A.听说有人炫耀“每天只睡4小时”?别傻了!科学家说,连续3天熬夜≈颜下降30%——黑眼圈、爆痘、头发油,这“颓废美学”你要吗?

B.各位“深夜战神”,你以为熬夜刷题是在偷偷进步?但科学告诉你:凌晨1点的“刻苦”,不过是把知识塞进一个漏水的桶里——你背10个单词,睡醒能记住的……可能只剩3个!

4.下列句子的排序,与上下文衔接最恰当的一项是( )

立夏前一天,雨稀里哗啦下了一白天。雨停了,我和好友驱车前往药王山。 。 。 。 。 。人不登上山去,只那么远远一望,心里便是一片的宁静、一片的清澈旷远了。

①抵达山下时,溪水淅沥地响,“空山新雨后”,意境也不过如此吧

②去的路上,空气闻起来甜滋滋的,满目青翠欲滴,十分养眼

③不时有鸟儿飞来飞去,几声鸟鸣,更添几许幽静

④山尖上云岚缭绕,使青山若隐若现

⑤傍晚的药王山,很是安静,车轮在柏油路上驶过,留下沙沙沙的声音

A. ②⑤④③① B. ②⑤③①④ C. ③②⑤①④ D. ③②①⑤④

三、默写:本大题共1小题,共8分。

5.中国剪纸被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。请结合剪纸图片,在横线处填写合适的诗句。

剪纸图片 诗句

两只水鸟在水边相伴,振翅和鸣的情态,让我联想到本学期学习的《<诗经>二首》中的“① ______ ,② ______ ”。

“俏不争春”的梅花凌寒而开,让我联想到《卜算子 咏梅》(陆游)中的“③ ______ ,④ ______ ”。

池中鱼儿的灵动,恰似柳宗元在《小石潭记》中“佁然不动,⑤ ______ ,⑥ ______ ,似与游者相乐”的描写。

老人和小孩游玩嬉戏,安闲自在,正如陶渊明在《桃花源记》中“⑦ ______ ,⑧ ______ ”的描写。

四、现代文阅读:本大题共2小题,共34分。

6.阅读下列材料,完成问题。

材料一:

天地共酿的时令密码

每年芒种至小暑期间,西太平洋副热带高压与北方冷气团在长江中下游形成准静止锋,造就了独特的梅雨现象。这场持续 20—40天的降雨与江南梅子成熟期完美契合,由此得名“梅雨”。气象监测显示,其年际差异显著:1954年浙江曾经历77天“特长梅雨”;2020年创下789毫米“暴力梅”纪录,而1958年仅有百余毫米的“短梅”。

古人通过天干地支与物候变化把握梅雨规律,《清嘉录》载“芒种逢壬便入梅”,北宋《琐碎录》则以立夏后庚日为入梅节点。现代气象部门综合降水量、雨日、气温及副高脊线位置,以更科学的方式划定入梅出梅日期。这种天气系统的“战略相持”,造就了“黄梅天十八变”的独特气候:烈日与骤雨交替,湿热与微寒交织,形成“半湿半晴、乍寒乍热”的天气奇观。

人们通过对梅雨的强度、时长进行预判,提前做好耕作准备;通过建造出挑的屋檐和开阔的天井用于雨水的导流和收集,造就独有风景——“檐雨”。

材料二:

千年文脉的雨意浸润

自汉代《农家谚》首载“雨打梅头”起,梅雨便镌刻在中华文化基因中。庾信“麦随风里熟,梅逐雨中黄”开启诗画传统,至唐宋蔚为大观。

到了唐宋时期,“梅”和“雨”成了一种固定的概念搭配,频频成为诗词里的主角。柳宗元说“梅实迎时雨,苍茫值晚春。愁深楚猿夜,梦断越鸡晨”,宋代赵师秀在《约客》中写“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”。梅熟雨落、草青蛙鸣,人们在一场场雨中等待着盛夏的来临。

多情自古江南雨,如梦如诗如歌。雨打芭蕉、雨浇荷叶、雨润竹林,独特而连续的雨声时时拨动着诗人们的心弦。不知是梅雨熏染了江南,还是诗歌定格了梅雨。总之,说起梅雨,让人最先想起的,就是那如烟似雾的江南。

材料三:

雨幕中的生活艺术

梅雨时节,也折射着古人的智慧。江南遇雨,最恼人的就是无处不在的潮气。为祛除衣服潮气,人们以香熏衣,辛弃疾的“罗衣费尽博山灰”与周邦彦的“衣润费炉烟”,都体现了宋人放置熏笼熏衣物的智慧。此外,人们还常在檐下悬挂艾草驱散潮气,处处体现着与自然共处的生存哲学。

面对“雨打芭蕉衣生苔”的潮湿,江南人创造出独特的“霉食文化”。绍兴“二霉”堪称典范:梅干菜与霉苋菜梗经特殊工艺发酵,前者成就梅菜扣肉的醇香,后者衍生出臭豆腐、臭冬瓜等特色美食。鲁迅对故乡滋味的眷恋,钱化佛以臭食换墨宝的轶事,印证着这种饮食智慧的文化价值。

这场年复一年的气候现象,早已超越单纯的自然轮回。从《阳羡风土记》记载“衣皆败流”的烦恼,到章太炎墨宝中的饮食智慧,梅雨塑造着江南特有的生活美学。在气象卫星精准监测的今天,“暴力梅”仍会带来防汛压力,但深植于基因中的文化记忆,让江南人始终保持着“听雨烹茶”“倚楼待晴”的诗意从容。这或许就是中华文明“道法自然”的生动诠释——既敬畏自然伟力,又善用天地馈赠,在雨打芭蕉的韵律中,书写着生生不息的文化传奇。

(1) 下列对梅雨的表述,与材料内容相符的一项是 ______

A. 现代气象学以芒种后第一个庚日作为入梅标准,与《清嘉录》记载完全一致。

B. “暴力梅”特指梅雨期超过77天的极端天气,1954年浙江因此发生特大洪水。

C. 宋代文人常用“罗衣费尽博山灰”描写梅雨时节的潮湿,体现对气候的无奈。

D. 绍兴“二霉”中的霉苋菜梗因其特殊风味,成为当地特色的传统发酵食品。

(2) 材料三提到“梅雨塑造着江南特有的生活美学”,请结合三则材料,从环境、文学、生活三方面分析梅雨对江南文化的影响。

(3) 材料一介绍了“梅雨”名字的由来以及它的一些特征,如果以“梅雨”为写作对象,写一篇如《大自然的语言》般的说明文,还可以写什么内容?请仿照示例,再列举一项。

示例:写作内容:梅雨天气对农业的影响。

说明方法:举例子,列举某一年“特长梅雨”对农业生产的危害。

(4) 请你联系上述材料与生活经验,编写一则顺口溜,提醒公众防范梅雨。

梅雨季,①______;柜泛霉,②______。

梅雨季,不用愁:③______,④) ______。

7.同学们跟着作家走近乡村戏台,感受烟火人间,汲取生命的滋养。请带着对“艺术与心灵健康”的思考,完成下列各题。

一台戏拢住村庄的人气

葛水平

①中国,有多少村庄就有多少个戏台。

②秋罢,粮食丰收了,一台戏水到渠成。台上锣鼓家伙猛一响,A.台下黑乎乎清一色核桃皮般的脸上,会漾开一片18岁春光。

③“春祈秋报”,是远古先民留下的对土地神灵的崇拜。山西民俗文化历史悠久,至今保存了许多悠久的民俗事象与活动。比如“迎神赛社”,这源于周代十二月的蜡( zhà)祭。人们在农事结束后,陈列酒食祭祀田地,并相互祝酒作乐,称为“赛社”。

④赛戏开始,台上关公手举大刀追杀华雄,从戏台上踩着锣鼓点一鼓作气追到台下。两位演员在观看的人群中穿棱,那时节,一个胸前挂着鼓、一个臂弯上挂着锣的乐队跟着他俩,有一下没有一下地敲打着。他们绕场子边打边跑,一时又跑到了场子外的街道上。

⑤B.“台上笑台下笑台上台下笑惹笑,看古人看今人看古看今人看人。”

⑥鸡们狗们家畜们,老者站在村边的路沿上,下巴磕一翘一翘的,嘴张着笑不出声来。笑在肚子里乱串。

⑦一群大小娃娃跟在后头,走进村街,“关公”和“华雄”沿途随意抓取摊贩的瓜果梨桃,边吃边打,只觉寒风并不都是凉风刺骨,亦有千姿百态。

⑧一群娃娃横晃着膀子钻到演员前面,两张挂了油彩的脸齐齐对着娃娃们扮鬼脸,娃娃们呼呼四散,敞亮的空地上,把历史演得玩儿似的轻松。

⑨演员与观众融为一体,演出气氛高潮迭出,村子有多大,戏台就有多大。民间奔田地、奔日月、奔前程的普通人,看戏看热闹。热闹中那些非想,闭眼、睁眼、醒着、梦着,黄尘覆盖在村口大道上,一出戏明晃晃亮过来。

⑩谁见过这样的演出!无论过去还是现在,走至村口的人都要愣愣站站,步子里显出几分怀念,盼一场戏开始。

赛社和赛戏日子的到来不仅萦绕禽畜鼎沸,更是让全村人都在繁忙地往返。一台戏把血和肉粘连在躯干上,把外出的脚步声拽了回来。只要唱戏了,生活就进入了最饱满的时刻。很多人平常想不起来,在你就要忘掉的时候,一转身却在戏台下碰面了。天涯海角走远的家乡人,回乡看戏,啥时候念着了,心吊在腔子里都会咣咣响。

戏台除了演绎历史、牵系乡情,戏剧脸谱也好看。生活中晒得漆黑、吓得煞白、臊得通红、病得焦黄的人脸,在戏剧中勾勒、放大、夸张,成了戏剧的脸谱。关羽的丹凤眼、卧蚕眉,张飞的豹头环眼,赵匡胤的面如重枣,媒婆嘴角那一颗超级大瘩子等,夸张着我们的趣味。

还记得有一年麦黄时节,故乡山神凹适逢有人画炕墙画。小小的一方炕上有着历史的血缘,是历史的基因留下的印迹,民间手艺人用自己的方法描绘出来。我在炕墙画中看到了国仇家恨,它传达着一份无可言说的力量。

人这一辈子有多少人事可以入了戏?戏剧人生,人生戏剧,它就埋伏在村庄那头,随时可能扑向我们。戏剧是人用来表达情感、对抗真实生活中的苦难的工具,并得到大多数人的认可。人的感官和精神之间存在某个桥梁,有时达到出神入化的程度。生活需要戏剧化,只有等到合适的时机,普通人事才可获得再生,生活背后的苦难才会获得新生。

一场庙会结束后,冬天真正开始了。村庄成了麻雀的世界,它们把饥饿和焦躁嚷嚷得满世界都知道。冬天里的乡村就像黑白电影,而在生活中交谈的人们,无异于在重复从前的每一个冬天,他们抑制着自己的情绪,在黑白世界里想着明年春来第一场戏。

旺盛的日子,一天胜似一天,一直到入了腊月。腊月里的灶间少有消停,杀猪、宰羊、磨豆腐,家家都忙乱得很。一个最大的节日在等着,那是一个样样儿不能耽搁下的好日子:年,和年后的一台戏——一台戏或许可以让村庄在大地上缓过身子来,戏台上凝聚的光与色,在释放与渲染中似乎是记忆的显影。

戏台,牵动着我的想象,让我相信世界上不仅存在着精神与念想,同时还有守候。能够守候这些美好的事物,在生存的距离里与自然更为亲近,是因为曾经看过的戏,它告诉了人们太认真的事都该由唱腔中的“咦、呀、呼、哪、咳、哎”这些虚字、衬字带过,这样,人生才_____。

【入戏境】

(1) 根据文章内容补充场景,了解民间风俗。

①______②______③______

【观戏迷】

(2) 文中画波浪线语句都描写看戏的观众,请从A、B中任选一句,品析其表达效果。

A.台下黑乎乎清一色核桃皮般的脸上,会漾开一片18岁春光。

B.“台上笑台下笑台上台下笑惹笑,看古人看今人看古看今人看人。”

【循戏脉】

(3) 文章前面已经写了一台秋天的戏,为什么还要在后面写“冬日盼戏”?请简要分析。

【品戏韵】

(4) 文章结尾写道:“它告诉了人们太认真的事都该由唱腔中的‘咦、呀、呼、哪、咳、哎”这些虚字、衬字带过,这样,人生才能 ______。”请结合全文,选词填入,并阐述理由。

轻而易举舒展明朗有所成就

【承戏魂】

(5) “一台戏拢住村庄的人气”,乡戏是民俗,也是精神的寄托。在城市生活中,每个人其实也需要这样一个“精神戏台”。请结合文章和你的生活经历,阐述这样的“精神戏台”如何滋养你的心灵。

小贴士:当代城市生活中,如展览会、博物馆、电影院、音乐厅等,或者广场、公园甚至市场等,都可能成为人们的“精神戏台”。

五、文言文阅读:本大题共1小题,共18分。

8.典藏静心,书香润魂。学校开展“探姓名之意,育健康心理”的专题活动,请阅读以下材料,完成下列各题。

【甲】北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

——《庄子 逍遥游》

【乙】汤鹏举,字致远。九岁从乡先生受《易》,有问于先生者,曰:“‘贞者事之干’,何谓也?”先生命诸生以意对,鹏举曰:“事不正不立,木无干不生。”先生大_____之。

未冠入学,遂贡京师,擢①进士第,后知当涂县。听讼敏决,一见姓名状貌,辄②记不忘,咸以为神明。

——选自《京口耆旧传》

【注释】①擢:zhuó,提拔。《说文解字》中将“擢”解释为拉拔一类的动作,后来引申为官员的提拔。②辄:就。

探究古人起名冠字的文化追求

冠字明志,名以正心。古人重名德相合,其实也是心态积极健康的表现。

探究步骤 探究内容

溯源经典 (1)我发现:甲文与现代汉语常用义不同的有两个字:一是“怒而飞”的“怒”,翻译为① ______ ;二是“志怪者也”的“志”,翻译为② ______ 。

(2)我判断:乙文如图显示的是古籍中“先生‘大 ______ 之’”的记载。关于此处是“竞”“奇”还是“苛”,众说纷纭。我认为应该是 ______ ,因为 ______ 。

(3)我读懂:请将下列两句话翻译成现代汉语。

①是鸟也,海运则将徙于南冥。

②辄记不忘,咸以为神明。

(4)我了解:上述材料中涉及到诸多历史典籍,下列说法正确的一项是 ______ 。

A.《庄子》属于诸子散文,庄子是战国时期儒家学派代表人物。

B.《易》即《周易》,主要讲八卦和阴阳五行,以及做人道理。

C.《说文解字》一书类似现在的“文集”,即文学作品的合集。

D.《京口耆旧传》类似史书,像《史记》一样属于编年体通史。

析解意象 (5)我代言:鹏鸟:我体型硕大,能凭借旋风扶摇直上高空,展现我远大的志向。你既然名为“鹏举”,想必和我有相通之处。汤鹏举:是啊, ______ 。鹏鸟:善哉!你能以我为名,是你志趣的追求,望无愧于心!

印证史传 (6)我畅想:

①杜甫字子美,他的名字展现他崇德尚美。如《茅屋为秋风所破歌》彰显了他的情怀之美,情感浓烈,千百年来荡气回肠。请结合以下诗句,分析作者是如何达到这一效果的。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

②古人寻找各种高雅的名物作为姓名。以梅为名,寓其人品高洁傲岸,正如陆游《卜算子 咏梅》所言:“ ______ ,只有香如故”。

观照应用 (7)我自勉:我仿效古人为自己起一个“别名”,并说明意图。(不能与前文重复)

我给自己起的别名是“ ______ ”,意图是 ______ 。

六、作文:本大题共1小题,共45分。

9.写作。

校刊征稿启事

亲爱的同学们:

传统节日,承载着民族的集体记忆与情感温度,是非物质文化遗产的鲜活载体。《校园文化月刊》特别推出《非遗守护》专刊开展征文活动,诚邀全体同学执笔抒怀,在以下两个栏目中任选一个投稿:

栏目一:记忆的温度

传统节日的故事,潜藏在家庭的烟火日常中,也绽放在旅途的文化邂逅里……请选取一个最有感触的传统节日,以“我的节日故事”为题,写一篇记叙文。

要求:①写作意图明确,内容具体充实。② 600字左右。③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

栏目二:青春的宣言

传统节日的力量,蕴含在铿锵有力的宣讲里。请以“守护传统节日,我们在行动”为题,撰写一篇演讲稿,号召全校师生从身边小事做起,共同守护传统节日。

要求:①内容充实,有说服力、感染力。② 600字左右。③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

让我们用文字记录动人瞬间,以行动守护非遗瑰宝,期待你的精彩来稿!

《校园文化月刊》编辑部

2025年6月25日

亲爱的同学,恭喜你集齐了七张非遗通关卡片!活动虽然结束,但别让探索止步于此,去做非遗故事的“续写者”,用行动让古老技艺在新时代持续“上新”,期待看到你与非遗碰撞出更多的精彩!

答案和解析

1.【答案】【小题1】历历 第

【小题2】A

【小题3】B

【小题4】搭配不当。把“绘”改成“汇”

【小题5】“漫”字采用“氵”作为偏旁,是因为它的本义与水流紧密相关。“漫步”是随意、不受约束地走动,这种自由的状态与水流无拘无束的特性相契合

【解析】答案:

(1)历历 第

(2)A

(3)B

(4)搭配不当。把“绘”改成“汇”。

(5)“漫”字采用“氵”作为偏旁,是因为它的本义与水流紧密相关。“漫步”是随意、不受约束地走动,这种自由的状态与水流无拘无束的特性相契合。

(1)本题考查字形。

“lì lì在目”写作“历历在目”。

“次dì”写作“次第”。

(2)本题考查字音。

“纷至沓来”的“沓”读作“tà”。

故选:A。

(3)本题考查词义辨析。

恬静:恬淡安静。幽静:寂静;清静。结合语境“隐隐约约的人声从远处集市传来,更衬得此处”可知,此处应填“幽静”。

故选:B。

(4)本题考查病句。

画横线句搭配不当;把“绘”改成“汇”。

(5)本题考查字词的含义。

“漫”字最初的含义与水流有关,表示水满而溢出。后来,“漫”字逐渐引申,泛指液体四溢,再进一步扩展到其他事物的弥漫、遍布。因此,“漫”字采用“氵”作为偏旁,是因为它的本义与水流紧密相关。在“漫步”中,“漫”表示随意、不受约束地走动,这种自由的状态与水流无拘无束的特性相契合。

综合读写就是灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅的表达自己的见解。平时学习中要注意多积累,多练习。

2.【答案】饮食要多吃蔬菜水果,膳食纤维与维生素摄入充足,适量食用蛋白质类食物,确保身体发育所需

【解析】本题围绕中国学生营养日主题,依据“食物金字塔”的结构与各层食物类别(碳水化合物、膳食纤维和维生素、蛋白质、脂肪)及食用建议(吃足量、多吃、适量吃、少吃),需延续前文“饮食要……,……”的句式,从不同食物层级角度补充平衡膳食准则,使内容完整体现“饮食平衡”智慧。根据图片内容,从食物金字塔中“多吃膳食纤维和维生素类(蔬菜水果)”“适量吃蛋白质类”的饮食原则出发,用对仗且符合前文表述逻辑的语句,可拟写为:饮食要多吃蔬菜水果,膳食纤维与维生素摄入充足;适量食用蛋白质类食物,确保身体发育所需。

答案:

示例:饮食要多吃蔬菜水果,膳食纤维与维生素摄入充足;适量食用蛋白质类食物,确保身体发育所需。

本题考查图文转换。要注意认真观察图片的构图要素,根据前后文的语境,仿照所给的例句特点,合理补充缺少的内容即可。

图文转换需紧扣“信息对应”核心:先析图抓要素(主体、关系、数据、细节),再依文体选表达(说明、描述、议论)。数据图突出趋势对比,示意图讲清逻辑流程,漫画兼顾表象与寓意。转换时忌遗漏关键信息,用简洁语言让图像信息具象化,确保图文语义一致、逻辑连贯。

3.【答案】B则。理由:从内容看,A 侧重熬夜对身体健康的危害,B侧重从学习效果切入,精准戳中为提成绩熬夜者的痛点,更能促使其重视睡眠健康。从吸引力看,B 用“深夜战神”“知识塞进漏水桶”等表述,幽默又形象,更易吸引听众关注。

【解析】本题需从针对性(针对熬夜学习,强调对健康和学习效果的影响)、吸引力(语言风格、表述方式能否抓住听众注意力)两方面分析。针对性上, A则侧重熬夜的健康危害,B则紧扣学习效果,“把知识塞进漏水的桶里”“背 10 个单词,睡醒可能只剩 3 个”,精准戳中为提成绩熬夜者的痛点,让其意识到熬夜学习事倍功半。吸引力上,B则用“深夜战神”“知识塞进漏水桶”等表述,幽默又形象,易吸引听众。A则虽也有吸引力,但相比之下,B则从学习效果切入,对为提高成绩而熬夜学习的同学吸引力和说服力更足,更能促使其重视睡眠健康。

答案:

B则。理由:从内容看,A则侧重熬夜对身体健康的危害,B则侧重从学习效果切入,精准戳中为提成绩熬夜者的痛点,更能促使其重视睡眠健康。从吸引力看,B则用“深夜战神”“知识塞进漏水桶”等表述,幽默又形象,更易吸引听众关注。

本题考查提出意见建议。注意通读材料,掌握材料提供的语境,结合对象的特点,抓住其核心需求来阐述理由即可。

这类题具有非常强的生活情境性,既贴合同学实际,又能考查学生的分析表达能力,是一道非常不错的题目。要注意培养阅读理解材料的能力,并且能够具体分析,发表自己的看法。

4.【答案】B

【解析】首先看②句“去的路上,空气闻起来甜滋滋的,满目青翠欲滴,十分养眼”,这是出发去药王山路上的情景,应排在最前面,开启行程描述,排除 C、D 选项;接着⑤句“傍晚的药王山,很是安静,车轮在柏油路上驶过,留下沙沙沙的声音”,承接②句的行程,到达药王山附近,描述药王山傍晚的安静氛围;然后③句“不时有鸟儿飞来飞去,几声鸟鸣,更添几许幽静”,进一步渲染药王山安静且有生机的环境,在⑤句基础上细化;再是①句“抵达山下时,溪水淅沥地响,‘空山新雨后’,意境也不过如此吧”,到达山下,描述山下溪水等景象;最后④句“山尖上云岚缭绕,使青山若隐若现”,从山下视角看山尖,与后文“人不登上山去,只那么远远一望”衔接,展现远望山的状态。所以顺序是②⑤③①④。

故选:B。

本题考查句子的衔接与排序。

做题时要仔细阅读句子,抓住每一句的关键字,如开头词语:首先,其次;表时间的词语;表方位的词语等,就能顺利解答此题。

5.【答案】关关雎鸠,在河之洲,无意苦争春,一任群芳妒,俶尔远逝,往来翕忽,黄发垂髫,并怡然自乐

【解析】答案:

①关关雎鸠(注意“雎”的书写)

②在河之洲

③无意苦争春

④一任群芳妒(注意“妒”的书写)

⑤俶尔远逝(注意“逝”的书写)

⑥往来翕忽

⑦黄发垂髫(注意“髫”的书写)

⑧并怡然自乐

本题考查诗文名句的识记能力。解答此类题目,根据提示和语境写出相应的句子,注意不能出现错别字。

为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴:

1.保持良好的心态,培养识记兴趣。

2.多种方式相结合,提高识记效果。

3.提倡使用名句,巩固识记成果。

4.留心特别词句,规避识记误区。

6.【答案】【小题1】D

【小题2】①环境:梅雨形成独特的湿润气候,孕育江南水乡景观(如出挑的屋檐、开阔的天井、檐雨景观)。②文学:催生大量诗词(如“黄梅时节家家雨”),成为文人情感的载体和美学符号。③生活:熏笼熏衣、挂艾驱潮、霉食文化(梅干菜、霉苋菜梗)等生活智慧

【小题3】示例1:写作内容:梅雨天气对文学的影响。

说明方法:引用,引用与梅雨相关的诗句或文学作品。

示例2:写作内容:梅雨天气对生活的影响。

说明方法:举例子,列举跟梅雨相关的美食或去霉的生活智慧

【小题4】①隐患多/坏处多/问题多/令人愁/要小心等。

②衣易潮/路积水/墙渗泪/食易腐/病常随。

③④熏笼烘/艾草收/封酱罐/疏渠沟/遇险溜

【解析】(1)A.有误,现代气象部门是综合降水量、雨日、气温及副高脊线位置划定入梅日期,与《清嘉录》的“芒种逢壬便入梅“不完全一致。

B.有误,“暴力梅“指的是2020年创下的789毫米强降雨纪录,而非持续时间长(77天的是1954年的“特长梅雨“)。

C.有误,“罗衣费尽博山灰“是描写熏衣防潮的智慧,而非表达对气候的无奈。

D.正确。

故选:D。

(2)环境方面:从材料一可知,梅雨期间“烈日与骤雨交替,湿热与微寒交织”,这种特殊的气候环境影响了江南的建筑风格,人们建造出挑的屋檐和开阔的天井用于雨水的导流和收集,形成了独有的“檐雨”风景,体现了梅雨对江南环境及建筑美学的影响。

文学方面:材料二提到自汉代起梅雨就镌刻在中华文化基因中,唐宋时期“梅”和“雨”成为固定搭配,频频出现在诗词里,如柳宗元、赵师秀等诗人的作品,梅雨成为了诗词创作的重要题材,丰富了江南的文学内涵,增添了江南的诗意氛围。

生活方面:材料三指出梅雨时节江南潮湿,人们以香熏衣、悬挂艾草驱散潮气,体现出与自然共处的生存哲学;还创造出独特的“霉食文化”,如绍兴的梅干菜与霉苋菜梗等特色美食,展现了江南独特的生活智慧和饮食文化。

(3)材料一已经介绍了“梅雨”名字的由来、形成原因、年际差异、古人及现代划定入梅出梅日期的方式以及“檐雨”等。还可以从梅雨对人们出行的影响等方面进行写作。比如说明梅雨期间道路湿滑、能见度低等特点对人们出行方式、出行时间等的影响,并运用合适的说明方法进行说明。

示例:写作内容:梅雨天气对人们出行的影响。

说明方法:作比较,将梅雨天气出行和晴朗天气出行的情况作比较,突出梅雨天气给出行带来的不便,如道路湿滑、能见度低等。

(4)结合材料和生活经验,梅雨季雨水多,空气潮湿,衣物容易发霉,食物也容易变质。所以可以从防潮、防霉等方面编写顺口溜提醒公众。比如提醒公众注意关闭门窗防潮,及时晾晒衣物防霉,食用新鲜食物等。

答案:

(1)D

(2)①环境:梅雨形成独特的湿润气候,孕育江南水乡景观(如出挑的屋檐、开阔的天井、檐雨景观)。②文学:催生大量诗词(如“黄梅时节家家雨”),成为文人情感的载体和美学符号。③生活:熏笼熏衣、挂艾驱潮、霉食文化(梅干菜、霉苋菜梗)等生活智慧。

(3)示例1:写作内容:梅雨天气对文学的影响。

说明方法:引用,引用与梅雨相关的诗句或文学作品。

示例2:写作内容:梅雨天气对生活的影响。

说明方法:举例子,列举跟梅雨相关的美食或去霉的生活智慧。

(4)①隐患多/坏处多/问题多/令人愁/要小心等。

②衣易潮/路积水/墙渗泪/食易腐/病常随。

③④熏笼烘/艾草收/封酱罐/疏渠沟/遇险溜。

本题是关于“梅雨季”的材料阅读。第一题考查对材料内容的理解与辨析,第二题考查对材料内容的理解与概括,第三题考查分析句子,第四题考查对材料内容的理解与概括。

材料阅读题给出一组材料,考查学生的理解分析能力,以及发现问题、解决问题的能力,旨在培养学生综合读写、独立思考和创新能力。解答此类题,要灵活地联系生活,联系社会实际,用简洁、流畅的语句来表达自己的见解。

7.【答案】【小题1】①演员串戏 ②秋日赛戏 ③盼春戏

【小题2】A句,“核桃皮般的脸”是比喻,写出村民脸的粗糙,“漾开18岁春光”,把沧桑和青春对比,突出戏带来的活力。

B句引用对联,对联形式对称,写出台上台下、古今的关联,体现戏的感染力和文化味,让读者感受戏的热闹与文化传承

【小题3】结构上,和前文秋天的戏呼应,让文章完整。内容上,秋天是当下的戏聚拢人气,冬日盼戏是对未来戏的期待,说明戏在村庄不同时间都有作用,不仅当下热闹,还让期待延续,深化“拢住人气”,体现戏是精神寄托,这样就把前后关联和主题深化说清楚

【小题4】选“舒展明朗”,戏能让村民在生活苦难里找慰藉,虚字带过认真事,是让人们豁达,不较真,让人生轻松、心境开阔。“轻而易举”说做事容易,不对;“有所成就”强调结果,也不对。“舒展明朗”符合戏传递的豁达,让人生状态变好,所以选它

【小题5】城市里的“精神戏台”,比如博物馆,像文中乡戏滋养村庄,博物馆里文物像演员讲故事。我去博物馆看文物,感受历史,心灵被滋养,烦恼少了,就像村民看戏。它让我在城市忙碌里找到文化根,获得心灵安定,就像乡戏拢住人气,博物馆拢住我对文化的爱,这样结合文章和生活经历,阐述滋养心灵的过程

【解析】(1)本题考查概括内容。

①:从第④-⑧段,写赛戏时演员与观众互动,如“两位演员在观看的人群中穿梭……一群大小娃娃跟在后头”,可概括为演员串戏。

②:文章围绕秋戏展开,结合③- 段对秋戏的描写,填秋日赛戏。

③:依据 - 段“抑制着自己的情绪,在黑白世界里想着明年春来第一场戏”“年后的一台戏——一台戏或许可以让村庄在大地上缓过身子来”,填“盼来年戏”,体现冬日对春天戏的期待)。

(2)本题考查句子赏析。

A句:用比喻,把观众脸比作“核桃皮”,形象写出村民因劳作等脸的粗糙;“漾开18岁春光”,对比中展现戏给村民带来的青春活力、喜悦,体现戏对村民精神的滋养。

B句:引用对联,简洁对称,写出台上台下互动、古今交融,体现戏的感染力与文化内涵,增添文采,让读者感受戏的热闹与文化传承。

(3)本题考查对内容的理解。

结构:与前文秋日赛戏呼应,使文章结构完整,从秋戏写到冬日盼戏,呈现戏在村庄不同时段的意义。

内容:秋戏是当下的热闹,冬日盼戏是对未来(春天)戏的期待,体现戏对村庄的持续牵引,让人气不仅在当下聚拢,更在期待中延续,深化“拢住人气”,展现戏是村庄精神寄托,贯穿四季与村民生活。

(4)本题考查词语赏析。

填舒展明朗。理由:文中戏能让村民在忙碌苦难生活中获得精神慰藉,虚字衬字带过认真事,是让人们放下沉重、不执着,以豁达态度面对,使人生轻松、心境开阔,“舒展明朗”契合戏传递的豁达乐观,让人生状态更积极;“轻而易举”侧重做事容易,不符文意;“有所成就”强调结果,并非戏要传达的人生态度。

(5)本题考查扩展阅读。

首先找城市里的“精神戏台”,比如博物馆。城市里的博物馆是我的“精神戏台”。像文中乡戏凝聚村庄人气、滋养心灵,博物馆里,古老文物如历史的“演员”,讲述过去故事。我在博物馆看青铜器,纹理藏着古人智慧,仿佛穿越时空“看戏”。每次参观,心灵被历史滋养,烦恼消散,如同村民在戏台下获得慰藉。它让我触摸文化脉络,明白城市生活不只有忙碌,还有历史传承的温度,像乡戏拢住村庄人气,博物馆拢住我对文化的热爱与对生活的思考,给予心灵安定与力量,让我在喧嚣城市中找到精神栖息处,以更从容心态面对生活。

答案:

(1)①演员串戏 ②秋日赛戏 ③盼春戏

(2)A句,“核桃皮般的脸”是比喻,写出村民脸的粗糙,“漾开18岁春光”,把沧桑和青春对比,突出戏带来的活力。

B句引用对联,对联形式对称,写出台上台下、古今的关联,体现戏的感染力和文化味,让读者感受戏的热闹与文化传承。

(3)结构上,和前文秋天的戏呼应,让文章完整。内容上,秋天是当下的戏聚拢人气,冬日盼戏是对未来戏的期待,说明戏在村庄不同时间都有作用,不仅当下热闹,还让期待延续,深化“拢住人气”,体现戏是精神寄托,这样就把前后关联和主题深化说清楚。

(4)选“舒展明朗”,戏能让村民在生活苦难里找慰藉,虚字带过认真事,是让人们豁达,不较真,让人生轻松、心境开阔。“轻而易举”说做事容易,不对;“有所成就”强调结果,也不对。“舒展明朗”符合戏传递的豁达,让人生状态变好,所以选它。

(5)城市里的“精神戏台”,比如博物馆,像文中乡戏滋养村庄,博物馆里文物像演员讲故事。我去博物馆看文物,感受历史,心灵被滋养,烦恼少了,就像村民看戏。它让我在城市忙碌里找到文化根,获得心灵安定,就像乡戏拢住人气,博物馆拢住我对文化的爱,这样结合文章和生活经历,阐述滋养心灵的过程。

文章围绕乡村戏台展开,记述秋日赛戏时演员与观众互动、戏聚拢村庄人气的热闹场景,提及戏剧脸谱、炕墙画,还写冬日冬日对春戏的期盼,借戏台阐述戏剧对村庄精神滋养及传递的豁达人生态度。

阅读题一般作答步骤:

1.通读文章,了解主要内容,揣摩中心思想。

2.认真通读所有题目,理解题意,明确题目的要求。

3.逐条解答,要带着问题,仔细地阅读有关内容,认真地思考、组织答案。

4.检查,看回答是否切题,内容是否完整,语句是否通顺,标点是否正确。

8.【答案】①振奋,这里指用力鼓动翅膀;②记录

,奇;“先生大奇之”意思是先生非常认为他很奇特

,①这只鸟,海水运动时就要迁移到南海。

②就记住不会忘记,大家都认为他像神明一样

,B

,我亦如鹏鸟,有远大志向,欲在世间有所作为

,①诗人通过想象“广厦千万间”的美好场景,以及直抒“吾庐独破受冻死亦足”的胸臆,将个人命运与天下寒士的命运相连,展现出崇高的济世情怀,使情感浓烈,荡气回肠

②零落成泥碾作尘

,静思 希望自己能保持内心的宁静,深入思考问题

【解析】(1)本题考查理解文言词语。

在古汉语中,很多字词的含义与现代汉语不同,需要结合语境和古代文化知识来理解。“怒而飞”中,“怒”并非现代汉语中常见的“愤怒”之意,在文中描述鹏鸟奋起而飞的状态;“志怪者也”中,“志”也不是现代“志向”等意思,结合《齐谐》是记载怪异事情的书,可知“志”是记录的意思。

(2)本题考查理解文章内容。

根据上下文语境来判断用字。“先生大奇之”意思是先生非常认为他很奇特,“奇”在这里是“认为……奇特”的意思,“竞”有竞争等意思,“苛”有苛刻等意思,都不符合语境。

(3)本题考查翻译句子。

①重点词语:是,这;海运,指海水运动,这里指鹏鸟乘着海运的风;徙,是迁移的意思。翻译:这只鸟,海水运动时就要迁移到南海。

②重点词语:辄,就;咸,都。翻译:就记住不会忘记,大家都认为他像神明一样。

(4)本题考查理解文章内容。

A.有误,庄子是道家学派代表人物,不是儒家。

B.正确。

C.有误,《说文解字》是中国第一部系统地分析汉字字形和考究字源的字书,不是文学作品的合集。

D.有误,《京口耆旧传》类似史书,但《史记》是纪传体通史,不是编年体。

故选:B。

(5)本题考查理解文章内容。

结合鹏鸟能凭借旋风扶摇直上高空展现远大志向,以及汤鹏举考中进士等经历,体现其也有远大志向。

(6)本题考查理解文章内容及诗句积累。

①这几句诗运用了想象和直抒胸臆的手法。诗人想象有“广厦千万间”来庇护天下寒士,然后直接抒发“吾庐独破受冻死亦足”的感慨,将个人遭遇与天下寒士的命运紧密联系,体现出崇高的济世情怀。

②陆游《卜算子 咏梅》中“零落成泥碾作尘,只有香如故”,以梅花自比,体现其高洁傲岸的品质。

(7)本题考查个性化阅读。

起的别名要符合高雅、有寓意的要求,意图要与别名相契合,体现积极的意义。

答案:

(1)①振奋,这里指用力鼓动翅膀;②记录。

(2)奇;“先生大奇之”意思是先生非常认为他很奇特。

(3)①这只鸟,海水运动时就要迁移到南海。

②就记住不会忘记,大家都认为他像神明一样。

(4)B

(5)我亦如鹏鸟,有远大志向,欲在世间有所作为。

(6)①诗人通过想象“广厦千万间”的美好场景,以及直抒“吾庐独破受冻死亦足”的胸臆,将个人命运与天下寒士的命运相连,展现出崇高的济世情怀,使情感浓烈,荡气回肠。

②零落成泥碾作尘

(7)静思 希望自己能保持内心的宁静,深入思考问题

【甲】文翻译:

北海有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲体积巨大,不知道有几千里;鲲变化成为鸟,它的名字叫鹏。鹏的脊背,不知道长几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就好像悬挂在天空中的云。这只鹏鸟啊,在海动风起时就随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书。这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海时,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,凭借旋风盘旋而上直冲九万里高空,它是乘着六月的大风离开的。”山野中的雾气,空气中的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

【乙】文翻译:

汤鹏举,字致远。九岁时跟随乡里的先生学习《易》,有人向先生请教问题,说:“‘贞是事情的根本’,这是什么意思呢?”先生让各位学生根据自己的理解来回答,汤鹏举说:“事情不端正就不能确立,树木没有主干就不能生长。”先生非常赞赏他。

汤鹏举还没到二十岁就进入学校学习,随后被举荐到京城,考中进士,后来担任当涂县知县。他处理诉讼案件敏捷果断,一看到诉讼人的姓名和相貌,就立刻记住不会忘记,大家都认为他像神明一样。

在文言文翻译过程中,需要遵循“信、达、雅”的标准;遵循“直译为主,意译为辅,字字落实,文从句顺”原则。文言文常用翻译方法有“留、删、换、调、补、贯”。

1.留:古今意义相同的词和地名、官职等专有名词保留。

2.删:无意义或没必要翻译的词删去。

3.换:单音词换成双音词,换活用后的词,通假字换成本字。

4.调:特殊句式按现代汉语要求调整为正常句式。

5.补:补充出省略部分。

6.贯:结合语境,贯通翻译。

9.【答案】我的节日故事 “端午临中夏,时清日复长。”每当端午的脚步临近,那弥漫在记忆中的粽香,便如轻柔的丝线,将我拉回到儿时与奶奶共度的温馨时光。

小时候,端午于我而言,是一场充满欢乐与期待的盛宴。节前,奶奶总会带着我去集市挑选包粽子的材料。集市上热闹非凡,五彩的丝线、翠绿的粽叶、饱满的糯米和各种香甜的馅料,让人目不暇接。奶奶精心挑选着每一样食材,嘴里还不停地念叨着:“这粽叶要挑宽大新鲜的,糯米得是圆润饱满的……”那认真的模样,仿佛在挑选世间最珍贵的宝贝。

回到家,奶奶便开始忙碌起来。她先将粽叶洗净,放入锅中煮上一会儿,那粽叶的清香便瞬间弥漫了整个屋子。接着,她把糯米泡在水中,再准备上红枣、豆沙等馅料。一切准备就绪,奶奶便坐在小板凳上,开始包粽子。只见她熟练地拿起两片粽叶,折成一个漏斗状,然后放入适量的糯米和馅料,再用粽叶将糯米包裹起来,最后用绳子紧紧地扎好。不一会儿,一个个棱角分明的粽子便在奶奶的手中诞生了。

我在一旁看得心痒痒,吵着要奶奶教我包粽子。奶奶笑着答应,手把手地教我。可我总是笨手笨脚的,不是粽叶折不好,就是糯米放多了,包出来的粽子歪歪扭扭,像个丑小鸭。奶奶却不嫌我笨,耐心地指导我,鼓励我。在奶奶的帮助下,我终于包出了一个像样的粽子,心里别提有多高兴了。

煮粽子的时候,是我最期待的时刻。奶奶把粽子放入锅中,加上水,然后生起火。随着时间的推移,锅里的水开始沸腾,粽子的香味也越来越浓。我守在锅边,不停地问奶奶:“粽子什么时候能好呀?”奶奶总是笑着说:“快了快了,再等一会儿。”

终于,粽子煮好了。奶奶打开锅盖,一股热气夹杂着粽香扑面而来。我迫不及待地拿起一个粽子,解开绳子,剥开粽叶,露出晶莹剔透的糯米和红彤彤的枣子。咬上一口,软糯香甜,那味道至今让我难以忘怀。

如今,奶奶已经离开了人世,但每到端午,那熟悉的粽香依然会萦绕在我心头。它不仅是一种味道,更是奶奶对我深深的爱,是我记忆中最温暖的温度

,

守护传统节日,我们在行动尊敬的老师、亲爱的同学们:

大家好!我演讲的题目是“守护传统节日,我们在行动”。

传统节日,宛如璀璨星辰,镶嵌在中华民族历史的长河中,照亮了我们前行的道路。然而,在时代飞速发展的今天,传统节日却面临着前所未有的挑战。

看看我们的周围,春节的鞭炮声渐渐稀落,端午的龙舟赛场冷冷清清,中秋的团圆饭桌上少了那份热闹与温馨。传统节日,这一凝聚着中华民族智慧与情感的文化符号,似乎正在被我们遗忘。

但传统节日的重要性不容忽视。它是民族文化的传承纽带,连接着过去、现在和未来。春节的团圆饭,让我们感受到亲情的温暖;清明的扫墓祭祖,让我们铭记先人的恩德;中秋的赏月吃饼,让我们体会到团圆的幸福。每一个传统节日,都是一次文化的洗礼,一次心灵的触动。

守护传统节日,关键在于传承与创新。我们既要传承传统节日的文化精髓,又要结合时代特点,为其注入新的元素。比如,在春节期间,我们可以举办线上庙会,让更多人参与其中,感受节日的氛围;在端午节,我们可以开展创意包粽子比赛,激发大家对传统节日的兴趣;在中秋节,我们可以组织诗词朗诵会,传承中华诗词文化。

作为新时代的青年,我们肩负着守护传统节日的重任。我们要成为传统节日的传播者,向身边的人讲述节日的故事和文化内涵;我们要成为传统节日的创新者,用新颖的方式让传统节日焕发出新的魅力;我们要成为传统节日的践行者,在日常生活中积极参与传统节日活动,用实际行动传承和弘扬传统文化。

“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”让我们从现在做起,从身边的小事做起,守护传统节日,让这一中华民族的文化瑰宝在新时代绽放更加绚烂的光彩!

谢谢大家!

【解析】(1)

我的节日故事 “端午临中夏,时清日复长。”每当端午的脚步临近,那弥漫在记忆中的粽香,便如轻柔的丝线,将我拉回到儿时与奶奶共度的温馨时光。

小时候,端午于我而言,是一场充满欢乐与期待的盛宴。节前,奶奶总会带着我去集市挑选包粽子的材料。集市上热闹非凡,五彩的丝线、翠绿的粽叶、饱满的糯米和各种香甜的馅料,让人目不暇接。奶奶精心挑选着每一样食材,嘴里还不停地念叨着:“这粽叶要挑宽大新鲜的,糯米得是圆润饱满的……”那认真的模样,仿佛在挑选世间最珍贵的宝贝。

回到家,奶奶便开始忙碌起来。她先将粽叶洗净,放入锅中煮上一会儿,那粽叶的清香便瞬间弥漫了整个屋子。接着,她把糯米泡在水中,再准备上红枣、豆沙等馅料。一切准备就绪,奶奶便坐在小板凳上,开始包粽子。只见她熟练地拿起两片粽叶,折成一个漏斗状,然后放入适量的糯米和馅料,再用粽叶将糯米包裹起来,最后用绳子紧紧地扎好。不一会儿,一个个棱角分明的粽子便在奶奶的手中诞生了。

我在一旁看得心痒痒,吵着要奶奶教我包粽子。奶奶笑着答应,手把手地教我。可我总是笨手笨脚的,不是粽叶折不好,就是糯米放多了,包出来的粽子歪歪扭扭,像个丑小鸭。奶奶却不嫌我笨,耐心地指导我,鼓励我。在奶奶的帮助下,我终于包出了一个像样的粽子,心里别提有多高兴了。

煮粽子的时候,是我最期待的时刻。奶奶把粽子放入锅中,加上水,然后生起火。随着时间的推移,锅里的水开始沸腾,粽子的香味也越来越浓。我守在锅边,不停地问奶奶:“粽子什么时候能好呀?”奶奶总是笑着说:“快了快了,再等一会儿。”

终于,粽子煮好了。奶奶打开锅盖,一股热气夹杂着粽香扑面而来。我迫不及待地拿起一个粽子,解开绳子,剥开粽叶,露出晶莹剔透的糯米和红彤彤的枣子。咬上一口,软糯香甜,那味道至今让我难以忘怀。

如今,奶奶已经离开了人世,但每到端午,那熟悉的粽香依然会萦绕在我心头。它不仅是一种味道,更是奶奶对我深深的爱,是我记忆中最温暖的温度。

(2)

守护传统节日,我们在行动尊敬的老师、亲爱的同学们:

大家好!我演讲的题目是“守护传统节日,我们在行动”。

传统节日,宛如璀璨星辰,镶嵌在中华民族历史的长河中,照亮了我们前行的道路。然而,在时代飞速发展的今天,传统节日却面临着前所未有的挑战。

看看我们的周围,春节的鞭炮声渐渐稀落,端午的龙舟赛场冷冷清清,中秋的团圆饭桌上少了那份热闹与温馨。传统节日,这一凝聚着中华民族智慧与情感的文化符号,似乎正在被我们遗忘。

但传统节日的重要性不容忽视。它是民族文化的传承纽带,连接着过去、现在和未来。春节的团圆饭,让我们感受到亲情的温暖;清明的扫墓祭祖,让我们铭记先人的恩德;中秋的赏月吃饼,让我们体会到团圆的幸福。每一个传统节日,都是一次文化的洗礼,一次心灵的触动。

守护传统节日,关键在于传承与创新。我们既要传承传统节日的文化精髓,又要结合时代特点,为其注入新的元素。比如,在春节期间,我们可以举办线上庙会,让更多人参与其中,感受节日的氛围;在端午节,我们可以开展创意包粽子比赛,激发大家对传统节日的兴趣;在中秋节,我们可以组织诗词朗诵会,传承中华诗词文化。

作为新时代的青年,我们肩负着守护传统节日的重任。我们要成为传统节日的传播者,向身边的人讲述节日的故事和文化内涵;我们要成为传统节日的创新者,用新颖的方式让传统节日焕发出新的魅力;我们要成为传统节日的践行者,在日常生活中积极参与传统节日活动,用实际行动传承和弘扬传统文化。

“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”让我们从现在做起,从身边的小事做起,守护传统节日,让这一中华民族的文化瑰宝在新时代绽放更加绚烂的光彩!

谢谢大家!

(1)本题考查命题作文。“记忆的温度”要求以“我的节日故事”为题写记叙文,需聚焦一个传统节日。审题立意上,要挖掘节日中潜藏的家庭烟火日常或旅途文化邂逅里的故事,展现其带来的温暖与情感,突出传统节日对个人情感记忆的承载,立意可落在节日传递亲情、文化传承等方面。选材构思时,先确定一个传统节日,如春节、端午等。若写春节,可选取贴春联这一场景,描述一家人分工合作,爷爷写春联,自己帮忙研墨,爸爸张贴,妈妈在一旁指挥,过程中家人有说有笑,充满温馨。接着写年夜饭时,大家围坐,分享美食,交流过去一年的经历与收获,展望新的一年。还可以写守岁时,一家人一起看春晚、聊天,在温馨氛围中迎接新年。通过这些具体情节,融入对节日氛围和情感变化的细腻描写,让读者感受到节日的温度,体会到传统节日中蕴含的深厚情感。

(2)本题考查命题作文。“青春的宣言”要求以“守护传统节日,我们在行动”为题写演讲稿。审题立意上,要围绕守护传统节日展开,强调青年从身边小事做起的责任与担当,传递积极守护非遗、传承文化的信念。选材构思时,开头可通过列举当下传统节日受冷落的现象,如年轻人更热衷西方节日,传统节日氛围变淡等,引出守护传统节日的紧迫性和重要性。中间部分阐述守护传统节日的意义,从文化传承角度,传统节日是民族文化的瑰宝,承载着先辈的智慧和情感;从增强民族认同感方面,参与传统节日活动能让我们铭记民族历史,增强民族凝聚力。结尾提出具体行动建议,如积极参与学校组织的节日活动,向家人朋友宣传节日文化,在日常生活中践行节日习俗等。用激昂的语言号召全校师生行动起来,以青春之力守护传统节日,让非遗瑰宝焕发生机。

(1)文章围绕端午展开,以粽香为线索串联起与奶奶共度的温馨时光。选材贴近生活,从选材、包粽到煮粽、吃粽,细节描写生动,将祖孙间的温情展现得细腻动人。结尾点明粽香承载的爱与温暖,升华主题,引发读者情感共鸣。

(2)这篇演讲稿主题鲜明,开篇点明传统节日面临挑战,凸显守护的紧迫性。接着阐述其重要性,再从传承与创新角度提出具体举措。最后呼吁青年行动起来,层层递进。语言富有感染力,善用排比、举例,能激发听众情感共鸣,增强守护传统节日的意识。

第2页,共2页

一、综合性学习:本大题共1小题,共8分。

1.阅读下面的文字,按要求完成任务。

清晨的薄雾中,我独自漫步于青石板铺就的古巷。隐隐约约的人声从远处集市传来,更衬得此处□□( A.恬静 B.幽静)。拾级而上,登上古戏台远眺,黛瓦白墙的民居在绿树掩映中lì lì_____在目。蓦然回首,发现石缝间一株野菊正倔强绽放,这意外的邂逅让整段旅程平添诗意。暮色渐浓时,巷口茶馆的灯笼次dì_____亮起,游客们纷至沓来(A.tà B.dá),临窗品茗听评弹, 吴侬软语与琵琶声绘成江南独有的韵律。

(1) 根据拼音写出正确的汉字。

(2) 给加点字选择正确的读音。

(3) 联系上下文,为“□□”处选出合适的词语。

(4) 画横线句有语病,请找出病因并修改。

(5) 小义同学对“漫步”的“漫”偏旁为何是“氵”感到疑惑,请你根据【百度百科】“漫”字意义的演变过程,为他解答疑惑。

【百度百科】

漫,读作漫( màn),本义为水过满外流而浩渺平远的样子。泛指溢出、满溢。进而引申指充满、遍布。又引申指长远、辽远。由满溢漫流又引申指散漫、不受拘束、随性去做。

二、语言表达:本大题共3小题,共7分。

2.2025年5月20日是我国第36个中国学生营养日,主题为“吃动平衡,身心健康”。请你根据“食物金字塔”,补充“平衡膳食准则”。

“食物金字塔”展现了“饮食平衡”的智慧:饮食要营养全面,各类物质丰富多彩;饮食以谷物为主,粗粮细粮比例均衡; ______,______。

3.有同学为提高成绩而熬夜学习,你认为下面哪则演讲开头,更能促使他重视睡眠健康?请简要阐述理由。(提示:演讲稿要有针对性,开头要吸引听众的关注。)

A.听说有人炫耀“每天只睡4小时”?别傻了!科学家说,连续3天熬夜≈颜下降30%——黑眼圈、爆痘、头发油,这“颓废美学”你要吗?

B.各位“深夜战神”,你以为熬夜刷题是在偷偷进步?但科学告诉你:凌晨1点的“刻苦”,不过是把知识塞进一个漏水的桶里——你背10个单词,睡醒能记住的……可能只剩3个!

4.下列句子的排序,与上下文衔接最恰当的一项是( )

立夏前一天,雨稀里哗啦下了一白天。雨停了,我和好友驱车前往药王山。 。 。 。 。 。人不登上山去,只那么远远一望,心里便是一片的宁静、一片的清澈旷远了。

①抵达山下时,溪水淅沥地响,“空山新雨后”,意境也不过如此吧

②去的路上,空气闻起来甜滋滋的,满目青翠欲滴,十分养眼

③不时有鸟儿飞来飞去,几声鸟鸣,更添几许幽静

④山尖上云岚缭绕,使青山若隐若现

⑤傍晚的药王山,很是安静,车轮在柏油路上驶过,留下沙沙沙的声音

A. ②⑤④③① B. ②⑤③①④ C. ③②⑤①④ D. ③②①⑤④

三、默写:本大题共1小题,共8分。

5.中国剪纸被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。请结合剪纸图片,在横线处填写合适的诗句。

剪纸图片 诗句

两只水鸟在水边相伴,振翅和鸣的情态,让我联想到本学期学习的《<诗经>二首》中的“① ______ ,② ______ ”。

“俏不争春”的梅花凌寒而开,让我联想到《卜算子 咏梅》(陆游)中的“③ ______ ,④ ______ ”。

池中鱼儿的灵动,恰似柳宗元在《小石潭记》中“佁然不动,⑤ ______ ,⑥ ______ ,似与游者相乐”的描写。

老人和小孩游玩嬉戏,安闲自在,正如陶渊明在《桃花源记》中“⑦ ______ ,⑧ ______ ”的描写。

四、现代文阅读:本大题共2小题,共34分。

6.阅读下列材料,完成问题。

材料一:

天地共酿的时令密码

每年芒种至小暑期间,西太平洋副热带高压与北方冷气团在长江中下游形成准静止锋,造就了独特的梅雨现象。这场持续 20—40天的降雨与江南梅子成熟期完美契合,由此得名“梅雨”。气象监测显示,其年际差异显著:1954年浙江曾经历77天“特长梅雨”;2020年创下789毫米“暴力梅”纪录,而1958年仅有百余毫米的“短梅”。

古人通过天干地支与物候变化把握梅雨规律,《清嘉录》载“芒种逢壬便入梅”,北宋《琐碎录》则以立夏后庚日为入梅节点。现代气象部门综合降水量、雨日、气温及副高脊线位置,以更科学的方式划定入梅出梅日期。这种天气系统的“战略相持”,造就了“黄梅天十八变”的独特气候:烈日与骤雨交替,湿热与微寒交织,形成“半湿半晴、乍寒乍热”的天气奇观。

人们通过对梅雨的强度、时长进行预判,提前做好耕作准备;通过建造出挑的屋檐和开阔的天井用于雨水的导流和收集,造就独有风景——“檐雨”。

材料二:

千年文脉的雨意浸润

自汉代《农家谚》首载“雨打梅头”起,梅雨便镌刻在中华文化基因中。庾信“麦随风里熟,梅逐雨中黄”开启诗画传统,至唐宋蔚为大观。

到了唐宋时期,“梅”和“雨”成了一种固定的概念搭配,频频成为诗词里的主角。柳宗元说“梅实迎时雨,苍茫值晚春。愁深楚猿夜,梦断越鸡晨”,宋代赵师秀在《约客》中写“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”。梅熟雨落、草青蛙鸣,人们在一场场雨中等待着盛夏的来临。

多情自古江南雨,如梦如诗如歌。雨打芭蕉、雨浇荷叶、雨润竹林,独特而连续的雨声时时拨动着诗人们的心弦。不知是梅雨熏染了江南,还是诗歌定格了梅雨。总之,说起梅雨,让人最先想起的,就是那如烟似雾的江南。

材料三:

雨幕中的生活艺术

梅雨时节,也折射着古人的智慧。江南遇雨,最恼人的就是无处不在的潮气。为祛除衣服潮气,人们以香熏衣,辛弃疾的“罗衣费尽博山灰”与周邦彦的“衣润费炉烟”,都体现了宋人放置熏笼熏衣物的智慧。此外,人们还常在檐下悬挂艾草驱散潮气,处处体现着与自然共处的生存哲学。

面对“雨打芭蕉衣生苔”的潮湿,江南人创造出独特的“霉食文化”。绍兴“二霉”堪称典范:梅干菜与霉苋菜梗经特殊工艺发酵,前者成就梅菜扣肉的醇香,后者衍生出臭豆腐、臭冬瓜等特色美食。鲁迅对故乡滋味的眷恋,钱化佛以臭食换墨宝的轶事,印证着这种饮食智慧的文化价值。

这场年复一年的气候现象,早已超越单纯的自然轮回。从《阳羡风土记》记载“衣皆败流”的烦恼,到章太炎墨宝中的饮食智慧,梅雨塑造着江南特有的生活美学。在气象卫星精准监测的今天,“暴力梅”仍会带来防汛压力,但深植于基因中的文化记忆,让江南人始终保持着“听雨烹茶”“倚楼待晴”的诗意从容。这或许就是中华文明“道法自然”的生动诠释——既敬畏自然伟力,又善用天地馈赠,在雨打芭蕉的韵律中,书写着生生不息的文化传奇。

(1) 下列对梅雨的表述,与材料内容相符的一项是 ______

A. 现代气象学以芒种后第一个庚日作为入梅标准,与《清嘉录》记载完全一致。

B. “暴力梅”特指梅雨期超过77天的极端天气,1954年浙江因此发生特大洪水。

C. 宋代文人常用“罗衣费尽博山灰”描写梅雨时节的潮湿,体现对气候的无奈。

D. 绍兴“二霉”中的霉苋菜梗因其特殊风味,成为当地特色的传统发酵食品。

(2) 材料三提到“梅雨塑造着江南特有的生活美学”,请结合三则材料,从环境、文学、生活三方面分析梅雨对江南文化的影响。

(3) 材料一介绍了“梅雨”名字的由来以及它的一些特征,如果以“梅雨”为写作对象,写一篇如《大自然的语言》般的说明文,还可以写什么内容?请仿照示例,再列举一项。

示例:写作内容:梅雨天气对农业的影响。

说明方法:举例子,列举某一年“特长梅雨”对农业生产的危害。

(4) 请你联系上述材料与生活经验,编写一则顺口溜,提醒公众防范梅雨。

梅雨季,①______;柜泛霉,②______。

梅雨季,不用愁:③______,④) ______。

7.同学们跟着作家走近乡村戏台,感受烟火人间,汲取生命的滋养。请带着对“艺术与心灵健康”的思考,完成下列各题。

一台戏拢住村庄的人气

葛水平

①中国,有多少村庄就有多少个戏台。

②秋罢,粮食丰收了,一台戏水到渠成。台上锣鼓家伙猛一响,A.台下黑乎乎清一色核桃皮般的脸上,会漾开一片18岁春光。

③“春祈秋报”,是远古先民留下的对土地神灵的崇拜。山西民俗文化历史悠久,至今保存了许多悠久的民俗事象与活动。比如“迎神赛社”,这源于周代十二月的蜡( zhà)祭。人们在农事结束后,陈列酒食祭祀田地,并相互祝酒作乐,称为“赛社”。

④赛戏开始,台上关公手举大刀追杀华雄,从戏台上踩着锣鼓点一鼓作气追到台下。两位演员在观看的人群中穿棱,那时节,一个胸前挂着鼓、一个臂弯上挂着锣的乐队跟着他俩,有一下没有一下地敲打着。他们绕场子边打边跑,一时又跑到了场子外的街道上。

⑤B.“台上笑台下笑台上台下笑惹笑,看古人看今人看古看今人看人。”

⑥鸡们狗们家畜们,老者站在村边的路沿上,下巴磕一翘一翘的,嘴张着笑不出声来。笑在肚子里乱串。

⑦一群大小娃娃跟在后头,走进村街,“关公”和“华雄”沿途随意抓取摊贩的瓜果梨桃,边吃边打,只觉寒风并不都是凉风刺骨,亦有千姿百态。

⑧一群娃娃横晃着膀子钻到演员前面,两张挂了油彩的脸齐齐对着娃娃们扮鬼脸,娃娃们呼呼四散,敞亮的空地上,把历史演得玩儿似的轻松。

⑨演员与观众融为一体,演出气氛高潮迭出,村子有多大,戏台就有多大。民间奔田地、奔日月、奔前程的普通人,看戏看热闹。热闹中那些非想,闭眼、睁眼、醒着、梦着,黄尘覆盖在村口大道上,一出戏明晃晃亮过来。

⑩谁见过这样的演出!无论过去还是现在,走至村口的人都要愣愣站站,步子里显出几分怀念,盼一场戏开始。

赛社和赛戏日子的到来不仅萦绕禽畜鼎沸,更是让全村人都在繁忙地往返。一台戏把血和肉粘连在躯干上,把外出的脚步声拽了回来。只要唱戏了,生活就进入了最饱满的时刻。很多人平常想不起来,在你就要忘掉的时候,一转身却在戏台下碰面了。天涯海角走远的家乡人,回乡看戏,啥时候念着了,心吊在腔子里都会咣咣响。

戏台除了演绎历史、牵系乡情,戏剧脸谱也好看。生活中晒得漆黑、吓得煞白、臊得通红、病得焦黄的人脸,在戏剧中勾勒、放大、夸张,成了戏剧的脸谱。关羽的丹凤眼、卧蚕眉,张飞的豹头环眼,赵匡胤的面如重枣,媒婆嘴角那一颗超级大瘩子等,夸张着我们的趣味。

还记得有一年麦黄时节,故乡山神凹适逢有人画炕墙画。小小的一方炕上有着历史的血缘,是历史的基因留下的印迹,民间手艺人用自己的方法描绘出来。我在炕墙画中看到了国仇家恨,它传达着一份无可言说的力量。

人这一辈子有多少人事可以入了戏?戏剧人生,人生戏剧,它就埋伏在村庄那头,随时可能扑向我们。戏剧是人用来表达情感、对抗真实生活中的苦难的工具,并得到大多数人的认可。人的感官和精神之间存在某个桥梁,有时达到出神入化的程度。生活需要戏剧化,只有等到合适的时机,普通人事才可获得再生,生活背后的苦难才会获得新生。

一场庙会结束后,冬天真正开始了。村庄成了麻雀的世界,它们把饥饿和焦躁嚷嚷得满世界都知道。冬天里的乡村就像黑白电影,而在生活中交谈的人们,无异于在重复从前的每一个冬天,他们抑制着自己的情绪,在黑白世界里想着明年春来第一场戏。

旺盛的日子,一天胜似一天,一直到入了腊月。腊月里的灶间少有消停,杀猪、宰羊、磨豆腐,家家都忙乱得很。一个最大的节日在等着,那是一个样样儿不能耽搁下的好日子:年,和年后的一台戏——一台戏或许可以让村庄在大地上缓过身子来,戏台上凝聚的光与色,在释放与渲染中似乎是记忆的显影。

戏台,牵动着我的想象,让我相信世界上不仅存在着精神与念想,同时还有守候。能够守候这些美好的事物,在生存的距离里与自然更为亲近,是因为曾经看过的戏,它告诉了人们太认真的事都该由唱腔中的“咦、呀、呼、哪、咳、哎”这些虚字、衬字带过,这样,人生才_____。

【入戏境】

(1) 根据文章内容补充场景,了解民间风俗。

①______②______③______

【观戏迷】

(2) 文中画波浪线语句都描写看戏的观众,请从A、B中任选一句,品析其表达效果。

A.台下黑乎乎清一色核桃皮般的脸上,会漾开一片18岁春光。

B.“台上笑台下笑台上台下笑惹笑,看古人看今人看古看今人看人。”

【循戏脉】

(3) 文章前面已经写了一台秋天的戏,为什么还要在后面写“冬日盼戏”?请简要分析。

【品戏韵】

(4) 文章结尾写道:“它告诉了人们太认真的事都该由唱腔中的‘咦、呀、呼、哪、咳、哎”这些虚字、衬字带过,这样,人生才能 ______。”请结合全文,选词填入,并阐述理由。

轻而易举舒展明朗有所成就

【承戏魂】

(5) “一台戏拢住村庄的人气”,乡戏是民俗,也是精神的寄托。在城市生活中,每个人其实也需要这样一个“精神戏台”。请结合文章和你的生活经历,阐述这样的“精神戏台”如何滋养你的心灵。

小贴士:当代城市生活中,如展览会、博物馆、电影院、音乐厅等,或者广场、公园甚至市场等,都可能成为人们的“精神戏台”。

五、文言文阅读:本大题共1小题,共18分。

8.典藏静心,书香润魂。学校开展“探姓名之意,育健康心理”的专题活动,请阅读以下材料,完成下列各题。

【甲】北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

——《庄子 逍遥游》

【乙】汤鹏举,字致远。九岁从乡先生受《易》,有问于先生者,曰:“‘贞者事之干’,何谓也?”先生命诸生以意对,鹏举曰:“事不正不立,木无干不生。”先生大_____之。

未冠入学,遂贡京师,擢①进士第,后知当涂县。听讼敏决,一见姓名状貌,辄②记不忘,咸以为神明。

——选自《京口耆旧传》

【注释】①擢:zhuó,提拔。《说文解字》中将“擢”解释为拉拔一类的动作,后来引申为官员的提拔。②辄:就。

探究古人起名冠字的文化追求

冠字明志,名以正心。古人重名德相合,其实也是心态积极健康的表现。

探究步骤 探究内容

溯源经典 (1)我发现:甲文与现代汉语常用义不同的有两个字:一是“怒而飞”的“怒”,翻译为① ______ ;二是“志怪者也”的“志”,翻译为② ______ 。

(2)我判断:乙文如图显示的是古籍中“先生‘大 ______ 之’”的记载。关于此处是“竞”“奇”还是“苛”,众说纷纭。我认为应该是 ______ ,因为 ______ 。

(3)我读懂:请将下列两句话翻译成现代汉语。

①是鸟也,海运则将徙于南冥。

②辄记不忘,咸以为神明。

(4)我了解:上述材料中涉及到诸多历史典籍,下列说法正确的一项是 ______ 。

A.《庄子》属于诸子散文,庄子是战国时期儒家学派代表人物。

B.《易》即《周易》,主要讲八卦和阴阳五行,以及做人道理。

C.《说文解字》一书类似现在的“文集”,即文学作品的合集。

D.《京口耆旧传》类似史书,像《史记》一样属于编年体通史。

析解意象 (5)我代言:鹏鸟:我体型硕大,能凭借旋风扶摇直上高空,展现我远大的志向。你既然名为“鹏举”,想必和我有相通之处。汤鹏举:是啊, ______ 。鹏鸟:善哉!你能以我为名,是你志趣的追求,望无愧于心!

印证史传 (6)我畅想:

①杜甫字子美,他的名字展现他崇德尚美。如《茅屋为秋风所破歌》彰显了他的情怀之美,情感浓烈,千百年来荡气回肠。请结合以下诗句,分析作者是如何达到这一效果的。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

②古人寻找各种高雅的名物作为姓名。以梅为名,寓其人品高洁傲岸,正如陆游《卜算子 咏梅》所言:“ ______ ,只有香如故”。

观照应用 (7)我自勉:我仿效古人为自己起一个“别名”,并说明意图。(不能与前文重复)

我给自己起的别名是“ ______ ”,意图是 ______ 。

六、作文:本大题共1小题,共45分。

9.写作。

校刊征稿启事

亲爱的同学们:

传统节日,承载着民族的集体记忆与情感温度,是非物质文化遗产的鲜活载体。《校园文化月刊》特别推出《非遗守护》专刊开展征文活动,诚邀全体同学执笔抒怀,在以下两个栏目中任选一个投稿:

栏目一:记忆的温度

传统节日的故事,潜藏在家庭的烟火日常中,也绽放在旅途的文化邂逅里……请选取一个最有感触的传统节日,以“我的节日故事”为题,写一篇记叙文。

要求:①写作意图明确,内容具体充实。② 600字左右。③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

栏目二:青春的宣言

传统节日的力量,蕴含在铿锵有力的宣讲里。请以“守护传统节日,我们在行动”为题,撰写一篇演讲稿,号召全校师生从身边小事做起,共同守护传统节日。

要求:①内容充实,有说服力、感染力。② 600字左右。③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

让我们用文字记录动人瞬间,以行动守护非遗瑰宝,期待你的精彩来稿!

《校园文化月刊》编辑部

2025年6月25日

亲爱的同学,恭喜你集齐了七张非遗通关卡片!活动虽然结束,但别让探索止步于此,去做非遗故事的“续写者”,用行动让古老技艺在新时代持续“上新”,期待看到你与非遗碰撞出更多的精彩!

答案和解析

1.【答案】【小题1】历历 第

【小题2】A

【小题3】B

【小题4】搭配不当。把“绘”改成“汇”

【小题5】“漫”字采用“氵”作为偏旁,是因为它的本义与水流紧密相关。“漫步”是随意、不受约束地走动,这种自由的状态与水流无拘无束的特性相契合

【解析】答案:

(1)历历 第

(2)A

(3)B

(4)搭配不当。把“绘”改成“汇”。

(5)“漫”字采用“氵”作为偏旁,是因为它的本义与水流紧密相关。“漫步”是随意、不受约束地走动,这种自由的状态与水流无拘无束的特性相契合。

(1)本题考查字形。

“lì lì在目”写作“历历在目”。

“次dì”写作“次第”。

(2)本题考查字音。

“纷至沓来”的“沓”读作“tà”。

故选:A。

(3)本题考查词义辨析。

恬静:恬淡安静。幽静:寂静;清静。结合语境“隐隐约约的人声从远处集市传来,更衬得此处”可知,此处应填“幽静”。

故选:B。

(4)本题考查病句。

画横线句搭配不当;把“绘”改成“汇”。

(5)本题考查字词的含义。

“漫”字最初的含义与水流有关,表示水满而溢出。后来,“漫”字逐渐引申,泛指液体四溢,再进一步扩展到其他事物的弥漫、遍布。因此,“漫”字采用“氵”作为偏旁,是因为它的本义与水流紧密相关。在“漫步”中,“漫”表示随意、不受约束地走动,这种自由的状态与水流无拘无束的特性相契合。

综合读写就是灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅的表达自己的见解。平时学习中要注意多积累,多练习。

2.【答案】饮食要多吃蔬菜水果,膳食纤维与维生素摄入充足,适量食用蛋白质类食物,确保身体发育所需

【解析】本题围绕中国学生营养日主题,依据“食物金字塔”的结构与各层食物类别(碳水化合物、膳食纤维和维生素、蛋白质、脂肪)及食用建议(吃足量、多吃、适量吃、少吃),需延续前文“饮食要……,……”的句式,从不同食物层级角度补充平衡膳食准则,使内容完整体现“饮食平衡”智慧。根据图片内容,从食物金字塔中“多吃膳食纤维和维生素类(蔬菜水果)”“适量吃蛋白质类”的饮食原则出发,用对仗且符合前文表述逻辑的语句,可拟写为:饮食要多吃蔬菜水果,膳食纤维与维生素摄入充足;适量食用蛋白质类食物,确保身体发育所需。

答案:

示例:饮食要多吃蔬菜水果,膳食纤维与维生素摄入充足;适量食用蛋白质类食物,确保身体发育所需。

本题考查图文转换。要注意认真观察图片的构图要素,根据前后文的语境,仿照所给的例句特点,合理补充缺少的内容即可。

图文转换需紧扣“信息对应”核心:先析图抓要素(主体、关系、数据、细节),再依文体选表达(说明、描述、议论)。数据图突出趋势对比,示意图讲清逻辑流程,漫画兼顾表象与寓意。转换时忌遗漏关键信息,用简洁语言让图像信息具象化,确保图文语义一致、逻辑连贯。

3.【答案】B则。理由:从内容看,A 侧重熬夜对身体健康的危害,B侧重从学习效果切入,精准戳中为提成绩熬夜者的痛点,更能促使其重视睡眠健康。从吸引力看,B 用“深夜战神”“知识塞进漏水桶”等表述,幽默又形象,更易吸引听众关注。

【解析】本题需从针对性(针对熬夜学习,强调对健康和学习效果的影响)、吸引力(语言风格、表述方式能否抓住听众注意力)两方面分析。针对性上, A则侧重熬夜的健康危害,B则紧扣学习效果,“把知识塞进漏水的桶里”“背 10 个单词,睡醒可能只剩 3 个”,精准戳中为提成绩熬夜者的痛点,让其意识到熬夜学习事倍功半。吸引力上,B则用“深夜战神”“知识塞进漏水桶”等表述,幽默又形象,易吸引听众。A则虽也有吸引力,但相比之下,B则从学习效果切入,对为提高成绩而熬夜学习的同学吸引力和说服力更足,更能促使其重视睡眠健康。

答案:

B则。理由:从内容看,A则侧重熬夜对身体健康的危害,B则侧重从学习效果切入,精准戳中为提成绩熬夜者的痛点,更能促使其重视睡眠健康。从吸引力看,B则用“深夜战神”“知识塞进漏水桶”等表述,幽默又形象,更易吸引听众关注。

本题考查提出意见建议。注意通读材料,掌握材料提供的语境,结合对象的特点,抓住其核心需求来阐述理由即可。

这类题具有非常强的生活情境性,既贴合同学实际,又能考查学生的分析表达能力,是一道非常不错的题目。要注意培养阅读理解材料的能力,并且能够具体分析,发表自己的看法。

4.【答案】B

【解析】首先看②句“去的路上,空气闻起来甜滋滋的,满目青翠欲滴,十分养眼”,这是出发去药王山路上的情景,应排在最前面,开启行程描述,排除 C、D 选项;接着⑤句“傍晚的药王山,很是安静,车轮在柏油路上驶过,留下沙沙沙的声音”,承接②句的行程,到达药王山附近,描述药王山傍晚的安静氛围;然后③句“不时有鸟儿飞来飞去,几声鸟鸣,更添几许幽静”,进一步渲染药王山安静且有生机的环境,在⑤句基础上细化;再是①句“抵达山下时,溪水淅沥地响,‘空山新雨后’,意境也不过如此吧”,到达山下,描述山下溪水等景象;最后④句“山尖上云岚缭绕,使青山若隐若现”,从山下视角看山尖,与后文“人不登上山去,只那么远远一望”衔接,展现远望山的状态。所以顺序是②⑤③①④。

故选:B。

本题考查句子的衔接与排序。

做题时要仔细阅读句子,抓住每一句的关键字,如开头词语:首先,其次;表时间的词语;表方位的词语等,就能顺利解答此题。

5.【答案】关关雎鸠,在河之洲,无意苦争春,一任群芳妒,俶尔远逝,往来翕忽,黄发垂髫,并怡然自乐

【解析】答案:

①关关雎鸠(注意“雎”的书写)

②在河之洲

③无意苦争春

④一任群芳妒(注意“妒”的书写)

⑤俶尔远逝(注意“逝”的书写)

⑥往来翕忽

⑦黄发垂髫(注意“髫”的书写)

⑧并怡然自乐

本题考查诗文名句的识记能力。解答此类题目,根据提示和语境写出相应的句子,注意不能出现错别字。

为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴:

1.保持良好的心态,培养识记兴趣。

2.多种方式相结合,提高识记效果。

3.提倡使用名句,巩固识记成果。

4.留心特别词句,规避识记误区。

6.【答案】【小题1】D

【小题2】①环境:梅雨形成独特的湿润气候,孕育江南水乡景观(如出挑的屋檐、开阔的天井、檐雨景观)。②文学:催生大量诗词(如“黄梅时节家家雨”),成为文人情感的载体和美学符号。③生活:熏笼熏衣、挂艾驱潮、霉食文化(梅干菜、霉苋菜梗)等生活智慧

【小题3】示例1:写作内容:梅雨天气对文学的影响。

说明方法:引用,引用与梅雨相关的诗句或文学作品。

示例2:写作内容:梅雨天气对生活的影响。

说明方法:举例子,列举跟梅雨相关的美食或去霉的生活智慧

【小题4】①隐患多/坏处多/问题多/令人愁/要小心等。

②衣易潮/路积水/墙渗泪/食易腐/病常随。

③④熏笼烘/艾草收/封酱罐/疏渠沟/遇险溜

【解析】(1)A.有误,现代气象部门是综合降水量、雨日、气温及副高脊线位置划定入梅日期,与《清嘉录》的“芒种逢壬便入梅“不完全一致。

B.有误,“暴力梅“指的是2020年创下的789毫米强降雨纪录,而非持续时间长(77天的是1954年的“特长梅雨“)。

C.有误,“罗衣费尽博山灰“是描写熏衣防潮的智慧,而非表达对气候的无奈。

D.正确。

故选:D。

(2)环境方面:从材料一可知,梅雨期间“烈日与骤雨交替,湿热与微寒交织”,这种特殊的气候环境影响了江南的建筑风格,人们建造出挑的屋檐和开阔的天井用于雨水的导流和收集,形成了独有的“檐雨”风景,体现了梅雨对江南环境及建筑美学的影响。

文学方面:材料二提到自汉代起梅雨就镌刻在中华文化基因中,唐宋时期“梅”和“雨”成为固定搭配,频频出现在诗词里,如柳宗元、赵师秀等诗人的作品,梅雨成为了诗词创作的重要题材,丰富了江南的文学内涵,增添了江南的诗意氛围。

生活方面:材料三指出梅雨时节江南潮湿,人们以香熏衣、悬挂艾草驱散潮气,体现出与自然共处的生存哲学;还创造出独特的“霉食文化”,如绍兴的梅干菜与霉苋菜梗等特色美食,展现了江南独特的生活智慧和饮食文化。

(3)材料一已经介绍了“梅雨”名字的由来、形成原因、年际差异、古人及现代划定入梅出梅日期的方式以及“檐雨”等。还可以从梅雨对人们出行的影响等方面进行写作。比如说明梅雨期间道路湿滑、能见度低等特点对人们出行方式、出行时间等的影响,并运用合适的说明方法进行说明。

示例:写作内容:梅雨天气对人们出行的影响。

说明方法:作比较,将梅雨天气出行和晴朗天气出行的情况作比较,突出梅雨天气给出行带来的不便,如道路湿滑、能见度低等。

(4)结合材料和生活经验,梅雨季雨水多,空气潮湿,衣物容易发霉,食物也容易变质。所以可以从防潮、防霉等方面编写顺口溜提醒公众。比如提醒公众注意关闭门窗防潮,及时晾晒衣物防霉,食用新鲜食物等。

答案:

(1)D

(2)①环境:梅雨形成独特的湿润气候,孕育江南水乡景观(如出挑的屋檐、开阔的天井、檐雨景观)。②文学:催生大量诗词(如“黄梅时节家家雨”),成为文人情感的载体和美学符号。③生活:熏笼熏衣、挂艾驱潮、霉食文化(梅干菜、霉苋菜梗)等生活智慧。

(3)示例1:写作内容:梅雨天气对文学的影响。

说明方法:引用,引用与梅雨相关的诗句或文学作品。

示例2:写作内容:梅雨天气对生活的影响。

说明方法:举例子,列举跟梅雨相关的美食或去霉的生活智慧。

(4)①隐患多/坏处多/问题多/令人愁/要小心等。

②衣易潮/路积水/墙渗泪/食易腐/病常随。

③④熏笼烘/艾草收/封酱罐/疏渠沟/遇险溜。

本题是关于“梅雨季”的材料阅读。第一题考查对材料内容的理解与辨析,第二题考查对材料内容的理解与概括,第三题考查分析句子,第四题考查对材料内容的理解与概括。

材料阅读题给出一组材料,考查学生的理解分析能力,以及发现问题、解决问题的能力,旨在培养学生综合读写、独立思考和创新能力。解答此类题,要灵活地联系生活,联系社会实际,用简洁、流畅的语句来表达自己的见解。

7.【答案】【小题1】①演员串戏 ②秋日赛戏 ③盼春戏

【小题2】A句,“核桃皮般的脸”是比喻,写出村民脸的粗糙,“漾开18岁春光”,把沧桑和青春对比,突出戏带来的活力。

B句引用对联,对联形式对称,写出台上台下、古今的关联,体现戏的感染力和文化味,让读者感受戏的热闹与文化传承

【小题3】结构上,和前文秋天的戏呼应,让文章完整。内容上,秋天是当下的戏聚拢人气,冬日盼戏是对未来戏的期待,说明戏在村庄不同时间都有作用,不仅当下热闹,还让期待延续,深化“拢住人气”,体现戏是精神寄托,这样就把前后关联和主题深化说清楚

【小题4】选“舒展明朗”,戏能让村民在生活苦难里找慰藉,虚字带过认真事,是让人们豁达,不较真,让人生轻松、心境开阔。“轻而易举”说做事容易,不对;“有所成就”强调结果,也不对。“舒展明朗”符合戏传递的豁达,让人生状态变好,所以选它

【小题5】城市里的“精神戏台”,比如博物馆,像文中乡戏滋养村庄,博物馆里文物像演员讲故事。我去博物馆看文物,感受历史,心灵被滋养,烦恼少了,就像村民看戏。它让我在城市忙碌里找到文化根,获得心灵安定,就像乡戏拢住人气,博物馆拢住我对文化的爱,这样结合文章和生活经历,阐述滋养心灵的过程

【解析】(1)本题考查概括内容。

①:从第④-⑧段,写赛戏时演员与观众互动,如“两位演员在观看的人群中穿梭……一群大小娃娃跟在后头”,可概括为演员串戏。

②:文章围绕秋戏展开,结合③- 段对秋戏的描写,填秋日赛戏。

③:依据 - 段“抑制着自己的情绪,在黑白世界里想着明年春来第一场戏”“年后的一台戏——一台戏或许可以让村庄在大地上缓过身子来”,填“盼来年戏”,体现冬日对春天戏的期待)。

(2)本题考查句子赏析。

A句:用比喻,把观众脸比作“核桃皮”,形象写出村民因劳作等脸的粗糙;“漾开18岁春光”,对比中展现戏给村民带来的青春活力、喜悦,体现戏对村民精神的滋养。

B句:引用对联,简洁对称,写出台上台下互动、古今交融,体现戏的感染力与文化内涵,增添文采,让读者感受戏的热闹与文化传承。

(3)本题考查对内容的理解。

结构:与前文秋日赛戏呼应,使文章结构完整,从秋戏写到冬日盼戏,呈现戏在村庄不同时段的意义。

内容:秋戏是当下的热闹,冬日盼戏是对未来(春天)戏的期待,体现戏对村庄的持续牵引,让人气不仅在当下聚拢,更在期待中延续,深化“拢住人气”,展现戏是村庄精神寄托,贯穿四季与村民生活。

(4)本题考查词语赏析。

填舒展明朗。理由:文中戏能让村民在忙碌苦难生活中获得精神慰藉,虚字衬字带过认真事,是让人们放下沉重、不执着,以豁达态度面对,使人生轻松、心境开阔,“舒展明朗”契合戏传递的豁达乐观,让人生状态更积极;“轻而易举”侧重做事容易,不符文意;“有所成就”强调结果,并非戏要传达的人生态度。

(5)本题考查扩展阅读。

首先找城市里的“精神戏台”,比如博物馆。城市里的博物馆是我的“精神戏台”。像文中乡戏凝聚村庄人气、滋养心灵,博物馆里,古老文物如历史的“演员”,讲述过去故事。我在博物馆看青铜器,纹理藏着古人智慧,仿佛穿越时空“看戏”。每次参观,心灵被历史滋养,烦恼消散,如同村民在戏台下获得慰藉。它让我触摸文化脉络,明白城市生活不只有忙碌,还有历史传承的温度,像乡戏拢住村庄人气,博物馆拢住我对文化的热爱与对生活的思考,给予心灵安定与力量,让我在喧嚣城市中找到精神栖息处,以更从容心态面对生活。

答案:

(1)①演员串戏 ②秋日赛戏 ③盼春戏

(2)A句,“核桃皮般的脸”是比喻,写出村民脸的粗糙,“漾开18岁春光”,把沧桑和青春对比,突出戏带来的活力。

B句引用对联,对联形式对称,写出台上台下、古今的关联,体现戏的感染力和文化味,让读者感受戏的热闹与文化传承。

(3)结构上,和前文秋天的戏呼应,让文章完整。内容上,秋天是当下的戏聚拢人气,冬日盼戏是对未来戏的期待,说明戏在村庄不同时间都有作用,不仅当下热闹,还让期待延续,深化“拢住人气”,体现戏是精神寄托,这样就把前后关联和主题深化说清楚。

(4)选“舒展明朗”,戏能让村民在生活苦难里找慰藉,虚字带过认真事,是让人们豁达,不较真,让人生轻松、心境开阔。“轻而易举”说做事容易,不对;“有所成就”强调结果,也不对。“舒展明朗”符合戏传递的豁达,让人生状态变好,所以选它。

(5)城市里的“精神戏台”,比如博物馆,像文中乡戏滋养村庄,博物馆里文物像演员讲故事。我去博物馆看文物,感受历史,心灵被滋养,烦恼少了,就像村民看戏。它让我在城市忙碌里找到文化根,获得心灵安定,就像乡戏拢住人气,博物馆拢住我对文化的爱,这样结合文章和生活经历,阐述滋养心灵的过程。

文章围绕乡村戏台展开,记述秋日赛戏时演员与观众互动、戏聚拢村庄人气的热闹场景,提及戏剧脸谱、炕墙画,还写冬日冬日对春戏的期盼,借戏台阐述戏剧对村庄精神滋养及传递的豁达人生态度。

阅读题一般作答步骤:

1.通读文章,了解主要内容,揣摩中心思想。

2.认真通读所有题目,理解题意,明确题目的要求。

3.逐条解答,要带着问题,仔细地阅读有关内容,认真地思考、组织答案。

4.检查,看回答是否切题,内容是否完整,语句是否通顺,标点是否正确。

8.【答案】①振奋,这里指用力鼓动翅膀;②记录

,奇;“先生大奇之”意思是先生非常认为他很奇特

,①这只鸟,海水运动时就要迁移到南海。

②就记住不会忘记,大家都认为他像神明一样

,B

,我亦如鹏鸟,有远大志向,欲在世间有所作为

,①诗人通过想象“广厦千万间”的美好场景,以及直抒“吾庐独破受冻死亦足”的胸臆,将个人命运与天下寒士的命运相连,展现出崇高的济世情怀,使情感浓烈,荡气回肠

②零落成泥碾作尘

,静思 希望自己能保持内心的宁静,深入思考问题

【解析】(1)本题考查理解文言词语。

在古汉语中,很多字词的含义与现代汉语不同,需要结合语境和古代文化知识来理解。“怒而飞”中,“怒”并非现代汉语中常见的“愤怒”之意,在文中描述鹏鸟奋起而飞的状态;“志怪者也”中,“志”也不是现代“志向”等意思,结合《齐谐》是记载怪异事情的书,可知“志”是记录的意思。

(2)本题考查理解文章内容。

根据上下文语境来判断用字。“先生大奇之”意思是先生非常认为他很奇特,“奇”在这里是“认为……奇特”的意思,“竞”有竞争等意思,“苛”有苛刻等意思,都不符合语境。

(3)本题考查翻译句子。

①重点词语:是,这;海运,指海水运动,这里指鹏鸟乘着海运的风;徙,是迁移的意思。翻译:这只鸟,海水运动时就要迁移到南海。

②重点词语:辄,就;咸,都。翻译:就记住不会忘记,大家都认为他像神明一样。

(4)本题考查理解文章内容。

A.有误,庄子是道家学派代表人物,不是儒家。

B.正确。

C.有误,《说文解字》是中国第一部系统地分析汉字字形和考究字源的字书,不是文学作品的合集。

D.有误,《京口耆旧传》类似史书,但《史记》是纪传体通史,不是编年体。

故选:B。

(5)本题考查理解文章内容。

结合鹏鸟能凭借旋风扶摇直上高空展现远大志向,以及汤鹏举考中进士等经历,体现其也有远大志向。

(6)本题考查理解文章内容及诗句积累。

①这几句诗运用了想象和直抒胸臆的手法。诗人想象有“广厦千万间”来庇护天下寒士,然后直接抒发“吾庐独破受冻死亦足”的感慨,将个人遭遇与天下寒士的命运紧密联系,体现出崇高的济世情怀。

②陆游《卜算子 咏梅》中“零落成泥碾作尘,只有香如故”,以梅花自比,体现其高洁傲岸的品质。

(7)本题考查个性化阅读。

起的别名要符合高雅、有寓意的要求,意图要与别名相契合,体现积极的意义。

答案:

(1)①振奋,这里指用力鼓动翅膀;②记录。

(2)奇;“先生大奇之”意思是先生非常认为他很奇特。

(3)①这只鸟,海水运动时就要迁移到南海。

②就记住不会忘记,大家都认为他像神明一样。

(4)B

(5)我亦如鹏鸟,有远大志向,欲在世间有所作为。

(6)①诗人通过想象“广厦千万间”的美好场景,以及直抒“吾庐独破受冻死亦足”的胸臆,将个人命运与天下寒士的命运相连,展现出崇高的济世情怀,使情感浓烈,荡气回肠。

②零落成泥碾作尘

(7)静思 希望自己能保持内心的宁静,深入思考问题

【甲】文翻译:

北海有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲体积巨大,不知道有几千里;鲲变化成为鸟,它的名字叫鹏。鹏的脊背,不知道长几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就好像悬挂在天空中的云。这只鹏鸟啊,在海动风起时就随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书。这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海时,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,凭借旋风盘旋而上直冲九万里高空,它是乘着六月的大风离开的。”山野中的雾气,空气中的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

【乙】文翻译:

汤鹏举,字致远。九岁时跟随乡里的先生学习《易》,有人向先生请教问题,说:“‘贞是事情的根本’,这是什么意思呢?”先生让各位学生根据自己的理解来回答,汤鹏举说:“事情不端正就不能确立,树木没有主干就不能生长。”先生非常赞赏他。

汤鹏举还没到二十岁就进入学校学习,随后被举荐到京城,考中进士,后来担任当涂县知县。他处理诉讼案件敏捷果断,一看到诉讼人的姓名和相貌,就立刻记住不会忘记,大家都认为他像神明一样。

在文言文翻译过程中,需要遵循“信、达、雅”的标准;遵循“直译为主,意译为辅,字字落实,文从句顺”原则。文言文常用翻译方法有“留、删、换、调、补、贯”。

1.留:古今意义相同的词和地名、官职等专有名词保留。

2.删:无意义或没必要翻译的词删去。

3.换:单音词换成双音词,换活用后的词,通假字换成本字。

4.调:特殊句式按现代汉语要求调整为正常句式。

5.补:补充出省略部分。

6.贯:结合语境,贯通翻译。

9.【答案】我的节日故事 “端午临中夏,时清日复长。”每当端午的脚步临近,那弥漫在记忆中的粽香,便如轻柔的丝线,将我拉回到儿时与奶奶共度的温馨时光。

小时候,端午于我而言,是一场充满欢乐与期待的盛宴。节前,奶奶总会带着我去集市挑选包粽子的材料。集市上热闹非凡,五彩的丝线、翠绿的粽叶、饱满的糯米和各种香甜的馅料,让人目不暇接。奶奶精心挑选着每一样食材,嘴里还不停地念叨着:“这粽叶要挑宽大新鲜的,糯米得是圆润饱满的……”那认真的模样,仿佛在挑选世间最珍贵的宝贝。

回到家,奶奶便开始忙碌起来。她先将粽叶洗净,放入锅中煮上一会儿,那粽叶的清香便瞬间弥漫了整个屋子。接着,她把糯米泡在水中,再准备上红枣、豆沙等馅料。一切准备就绪,奶奶便坐在小板凳上,开始包粽子。只见她熟练地拿起两片粽叶,折成一个漏斗状,然后放入适量的糯米和馅料,再用粽叶将糯米包裹起来,最后用绳子紧紧地扎好。不一会儿,一个个棱角分明的粽子便在奶奶的手中诞生了。

我在一旁看得心痒痒,吵着要奶奶教我包粽子。奶奶笑着答应,手把手地教我。可我总是笨手笨脚的,不是粽叶折不好,就是糯米放多了,包出来的粽子歪歪扭扭,像个丑小鸭。奶奶却不嫌我笨,耐心地指导我,鼓励我。在奶奶的帮助下,我终于包出了一个像样的粽子,心里别提有多高兴了。

煮粽子的时候,是我最期待的时刻。奶奶把粽子放入锅中,加上水,然后生起火。随着时间的推移,锅里的水开始沸腾,粽子的香味也越来越浓。我守在锅边,不停地问奶奶:“粽子什么时候能好呀?”奶奶总是笑着说:“快了快了,再等一会儿。”

终于,粽子煮好了。奶奶打开锅盖,一股热气夹杂着粽香扑面而来。我迫不及待地拿起一个粽子,解开绳子,剥开粽叶,露出晶莹剔透的糯米和红彤彤的枣子。咬上一口,软糯香甜,那味道至今让我难以忘怀。

如今,奶奶已经离开了人世,但每到端午,那熟悉的粽香依然会萦绕在我心头。它不仅是一种味道,更是奶奶对我深深的爱,是我记忆中最温暖的温度

,

守护传统节日,我们在行动尊敬的老师、亲爱的同学们:

大家好!我演讲的题目是“守护传统节日,我们在行动”。

传统节日,宛如璀璨星辰,镶嵌在中华民族历史的长河中,照亮了我们前行的道路。然而,在时代飞速发展的今天,传统节日却面临着前所未有的挑战。

看看我们的周围,春节的鞭炮声渐渐稀落,端午的龙舟赛场冷冷清清,中秋的团圆饭桌上少了那份热闹与温馨。传统节日,这一凝聚着中华民族智慧与情感的文化符号,似乎正在被我们遗忘。

但传统节日的重要性不容忽视。它是民族文化的传承纽带,连接着过去、现在和未来。春节的团圆饭,让我们感受到亲情的温暖;清明的扫墓祭祖,让我们铭记先人的恩德;中秋的赏月吃饼,让我们体会到团圆的幸福。每一个传统节日,都是一次文化的洗礼,一次心灵的触动。

守护传统节日,关键在于传承与创新。我们既要传承传统节日的文化精髓,又要结合时代特点,为其注入新的元素。比如,在春节期间,我们可以举办线上庙会,让更多人参与其中,感受节日的氛围;在端午节,我们可以开展创意包粽子比赛,激发大家对传统节日的兴趣;在中秋节,我们可以组织诗词朗诵会,传承中华诗词文化。

作为新时代的青年,我们肩负着守护传统节日的重任。我们要成为传统节日的传播者,向身边的人讲述节日的故事和文化内涵;我们要成为传统节日的创新者,用新颖的方式让传统节日焕发出新的魅力;我们要成为传统节日的践行者,在日常生活中积极参与传统节日活动,用实际行动传承和弘扬传统文化。

“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”让我们从现在做起,从身边的小事做起,守护传统节日,让这一中华民族的文化瑰宝在新时代绽放更加绚烂的光彩!

谢谢大家!

【解析】(1)

我的节日故事 “端午临中夏,时清日复长。”每当端午的脚步临近,那弥漫在记忆中的粽香,便如轻柔的丝线,将我拉回到儿时与奶奶共度的温馨时光。

小时候,端午于我而言,是一场充满欢乐与期待的盛宴。节前,奶奶总会带着我去集市挑选包粽子的材料。集市上热闹非凡,五彩的丝线、翠绿的粽叶、饱满的糯米和各种香甜的馅料,让人目不暇接。奶奶精心挑选着每一样食材,嘴里还不停地念叨着:“这粽叶要挑宽大新鲜的,糯米得是圆润饱满的……”那认真的模样,仿佛在挑选世间最珍贵的宝贝。

回到家,奶奶便开始忙碌起来。她先将粽叶洗净,放入锅中煮上一会儿,那粽叶的清香便瞬间弥漫了整个屋子。接着,她把糯米泡在水中,再准备上红枣、豆沙等馅料。一切准备就绪,奶奶便坐在小板凳上,开始包粽子。只见她熟练地拿起两片粽叶,折成一个漏斗状,然后放入适量的糯米和馅料,再用粽叶将糯米包裹起来,最后用绳子紧紧地扎好。不一会儿,一个个棱角分明的粽子便在奶奶的手中诞生了。

我在一旁看得心痒痒,吵着要奶奶教我包粽子。奶奶笑着答应,手把手地教我。可我总是笨手笨脚的,不是粽叶折不好,就是糯米放多了,包出来的粽子歪歪扭扭,像个丑小鸭。奶奶却不嫌我笨,耐心地指导我,鼓励我。在奶奶的帮助下,我终于包出了一个像样的粽子,心里别提有多高兴了。

煮粽子的时候,是我最期待的时刻。奶奶把粽子放入锅中,加上水,然后生起火。随着时间的推移,锅里的水开始沸腾,粽子的香味也越来越浓。我守在锅边,不停地问奶奶:“粽子什么时候能好呀?”奶奶总是笑着说:“快了快了,再等一会儿。”

终于,粽子煮好了。奶奶打开锅盖,一股热气夹杂着粽香扑面而来。我迫不及待地拿起一个粽子,解开绳子,剥开粽叶,露出晶莹剔透的糯米和红彤彤的枣子。咬上一口,软糯香甜,那味道至今让我难以忘怀。

如今,奶奶已经离开了人世,但每到端午,那熟悉的粽香依然会萦绕在我心头。它不仅是一种味道,更是奶奶对我深深的爱,是我记忆中最温暖的温度。

(2)

守护传统节日,我们在行动尊敬的老师、亲爱的同学们:

大家好!我演讲的题目是“守护传统节日,我们在行动”。

传统节日,宛如璀璨星辰,镶嵌在中华民族历史的长河中,照亮了我们前行的道路。然而,在时代飞速发展的今天,传统节日却面临着前所未有的挑战。

看看我们的周围,春节的鞭炮声渐渐稀落,端午的龙舟赛场冷冷清清,中秋的团圆饭桌上少了那份热闹与温馨。传统节日,这一凝聚着中华民族智慧与情感的文化符号,似乎正在被我们遗忘。

但传统节日的重要性不容忽视。它是民族文化的传承纽带,连接着过去、现在和未来。春节的团圆饭,让我们感受到亲情的温暖;清明的扫墓祭祖,让我们铭记先人的恩德;中秋的赏月吃饼,让我们体会到团圆的幸福。每一个传统节日,都是一次文化的洗礼,一次心灵的触动。

守护传统节日,关键在于传承与创新。我们既要传承传统节日的文化精髓,又要结合时代特点,为其注入新的元素。比如,在春节期间,我们可以举办线上庙会,让更多人参与其中,感受节日的氛围;在端午节,我们可以开展创意包粽子比赛,激发大家对传统节日的兴趣;在中秋节,我们可以组织诗词朗诵会,传承中华诗词文化。

作为新时代的青年,我们肩负着守护传统节日的重任。我们要成为传统节日的传播者,向身边的人讲述节日的故事和文化内涵;我们要成为传统节日的创新者,用新颖的方式让传统节日焕发出新的魅力;我们要成为传统节日的践行者,在日常生活中积极参与传统节日活动,用实际行动传承和弘扬传统文化。

“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”让我们从现在做起,从身边的小事做起,守护传统节日,让这一中华民族的文化瑰宝在新时代绽放更加绚烂的光彩!

谢谢大家!

(1)本题考查命题作文。“记忆的温度”要求以“我的节日故事”为题写记叙文,需聚焦一个传统节日。审题立意上,要挖掘节日中潜藏的家庭烟火日常或旅途文化邂逅里的故事,展现其带来的温暖与情感,突出传统节日对个人情感记忆的承载,立意可落在节日传递亲情、文化传承等方面。选材构思时,先确定一个传统节日,如春节、端午等。若写春节,可选取贴春联这一场景,描述一家人分工合作,爷爷写春联,自己帮忙研墨,爸爸张贴,妈妈在一旁指挥,过程中家人有说有笑,充满温馨。接着写年夜饭时,大家围坐,分享美食,交流过去一年的经历与收获,展望新的一年。还可以写守岁时,一家人一起看春晚、聊天,在温馨氛围中迎接新年。通过这些具体情节,融入对节日氛围和情感变化的细腻描写,让读者感受到节日的温度,体会到传统节日中蕴含的深厚情感。

(2)本题考查命题作文。“青春的宣言”要求以“守护传统节日,我们在行动”为题写演讲稿。审题立意上,要围绕守护传统节日展开,强调青年从身边小事做起的责任与担当,传递积极守护非遗、传承文化的信念。选材构思时,开头可通过列举当下传统节日受冷落的现象,如年轻人更热衷西方节日,传统节日氛围变淡等,引出守护传统节日的紧迫性和重要性。中间部分阐述守护传统节日的意义,从文化传承角度,传统节日是民族文化的瑰宝,承载着先辈的智慧和情感;从增强民族认同感方面,参与传统节日活动能让我们铭记民族历史,增强民族凝聚力。结尾提出具体行动建议,如积极参与学校组织的节日活动,向家人朋友宣传节日文化,在日常生活中践行节日习俗等。用激昂的语言号召全校师生行动起来,以青春之力守护传统节日,让非遗瑰宝焕发生机。

(1)文章围绕端午展开,以粽香为线索串联起与奶奶共度的温馨时光。选材贴近生活,从选材、包粽到煮粽、吃粽,细节描写生动,将祖孙间的温情展现得细腻动人。结尾点明粽香承载的爱与温暖,升华主题,引发读者情感共鸣。

(2)这篇演讲稿主题鲜明,开篇点明传统节日面临挑战,凸显守护的紧迫性。接着阐述其重要性,再从传承与创新角度提出具体举措。最后呼吁青年行动起来,层层递进。语言富有感染力,善用排比、举例,能激发听众情感共鸣,增强守护传统节日的意识。

第2页,共2页

同课章节目录