2024—2025学年度甘肃省白银市会宁县第一中学高一第二学期期末模拟考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度甘肃省白银市会宁县第一中学高一第二学期期末模拟考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-14 22:29:12 | ||

图片预览

文档简介

高一年级下学期期末考试模拟卷

历史试卷

(75分钟 100分)

考试范围:中外历史纲要下

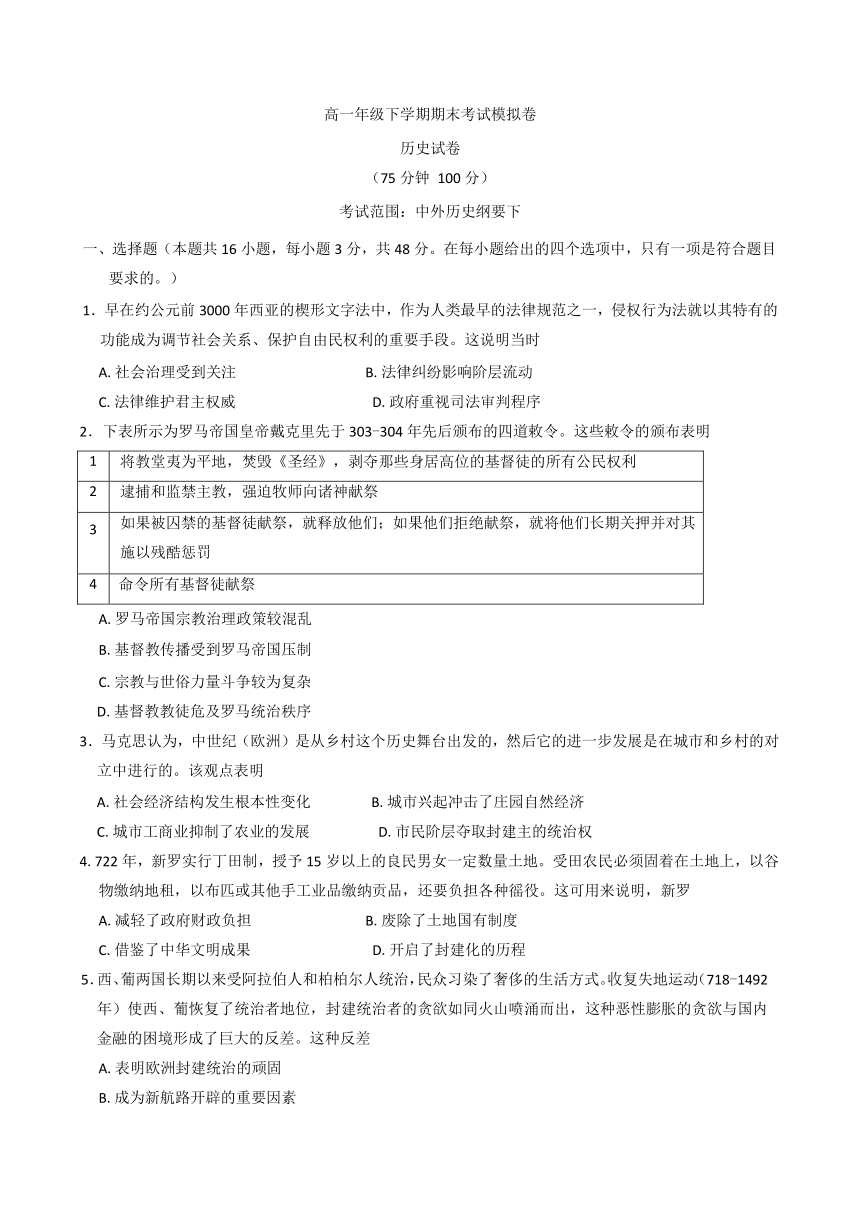

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.早在约公元前3000年西亚的楔形文字法中,作为人类最早的法律规范之一,侵权行为法就以其特有的功能成为调节社会关系、保护自由民权利的重要手段。这说明当时

A.社会治理受到关注 B.法律纠纷影响阶层流动

C.法律维护君主权威 D.政府重视司法审判程序

2.下表所示为罗马帝国皇帝戴克里先于303-304年先后颁布的四道敕令。这些敕令的颁布表明

1 将教堂夷为平地,焚毁《圣经》,剥夺那些身居高位的基督徒的所有公民权利

2 逮捕和监禁主教,强迫牧师向诸神献祭

3 如果被囚禁的基督徒献祭,就释放他们;如果他们拒绝献祭,就将他们长期关押并对其施以残酷惩罚

4 命令所有基督徒献祭

A.罗马帝国宗教治理政策较混乱

B.基督教传播受到罗马帝国压制

C.宗教与世俗力量斗争较为复杂

D.基督教教徒危及罗马统治秩序

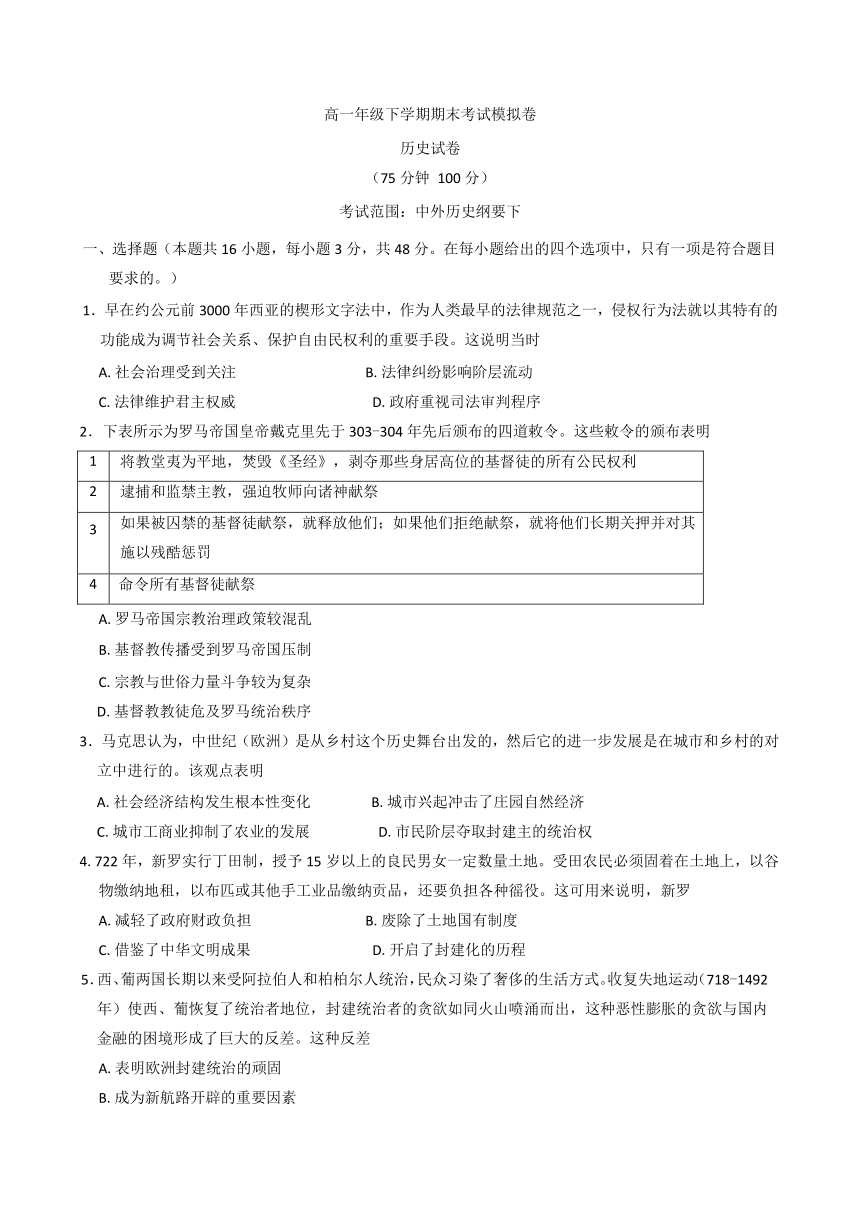

3.马克思认为,中世纪(欧洲)是从乡村这个历史舞台出发的,然后它的进一步发展是在城市和乡村的对立中进行的。该观点表明

A.社会经济结构发生根本性变化 B.城市兴起冲击了庄园自然经济

C.城市工商业抑制了农业的发展 D.市民阶层夺取封建主的统治权

4.722年,新罗实行丁田制,授予15岁以上的良民男女一定数量土地。受田农民必须固着在土地上,以谷物缴纳地租,以布匹或其他手工业品缴纳贡品,还要负担各种徭役。这可用来说明,新罗

A.减轻了政府财政负担 B.废除了土地国有制度

C.借鉴了中华文明成果 D.开启了封建化的历程

5.西、葡两国长期以来受阿拉伯人和柏柏尔人统治,民众习染了奢侈的生活方式。收复失地运动(718-1492年)使西、葡恢复了统治者地位,封建统治者的贪欲如同火山喷涌而出,这种恶性膨胀的贪欲与国内金融的困境形成了巨大的反差。这种反差

A.表明欧洲封建统治的顽固

B.成为新航路开辟的重要因素

C.促进重商主义政策的推行

D.造成国家财政严重入不敷出

6.1642年,巧克力被作为药品引入法国,被天主教人士食用,其受欢迎程度一度超过了时髦的法国宫廷饮料。1657年,它变得越发时髦,很快越过海峡传入大不列颠。巧克力的传播主要得益于

A.世界市场的拓展 B.美洲大陆的发现

C.欧洲经济的发展 D.人文主义的复苏

7.美国资产阶级革命的参与者埃德蒙·伦道夫曾说,美国革命乃是一场“没有直接压迫”的革命,革命实际上是“理性的结果”。这种“理性”就是强烈的自由情结和权利意识。据此可以推知

A.美国民众革命积极性低 B.独立战争爆发条件不成熟

C.北美与英国不存在矛盾 D.启蒙思想在北美广泛传播

8.1815年,德国莱比锡的《大众音乐报》上刊登了一则消息:海因里赫·斯托尔泽制造了一个可以吹出近3个八度音阶的圆号,其改进方法是在乐器上加装两个密闭的活塞式阀键,通过弹簧作用返回原位。这表明

A.传统乐器演奏形式单一 B.乐器的发明日趋大众化

C.科技发展丰富艺术演绎 D.工业革命提升音乐审美

9.1912年,《清帝逊位诏书》宣布“将统治权公诸全国,定为共和立宪国体”,并指明“仍合满、蒙、汉、回、藏五族完全领土,为一大中华民国”。这一内容

A.蕴含各民族一律平等思想 B.旨在防范革命果实的旁落

C.深受三民主义思想的影响 D.对维护国家统一意义重大

10.下表所示为德意日法西斯主义的宣传语。由此推知,德意日法西斯主义

国家 宣传语

德国 重振古罗马帝国的霸业,恢复“古罗马的光荣”

意大利 雅利安种族是对人类作出显著贡献的唯一民族,理应统治世界

日本 日本国体“万世一系”“万国无比”,日本应“国兼六合”

A.意图加速世界大战的爆发

B.具有极端民族主义的倾向

C.已经具备统治本国的实力

D.其宣传得到了政府的支持

11.1934年,墨西哥颁布新宪法,宣布国家有权随时以任何理由征收产权。随后,墨西哥将美国、英国、荷兰等国的17家石油公司连同他们占据的近740万公顷土地收归国有。墨西哥政府此举

A.旨在构建完整的工业体系

B.受到斯大林模式的影响

C.助推了本民族工业的发展

D.实现了民族经济的独立

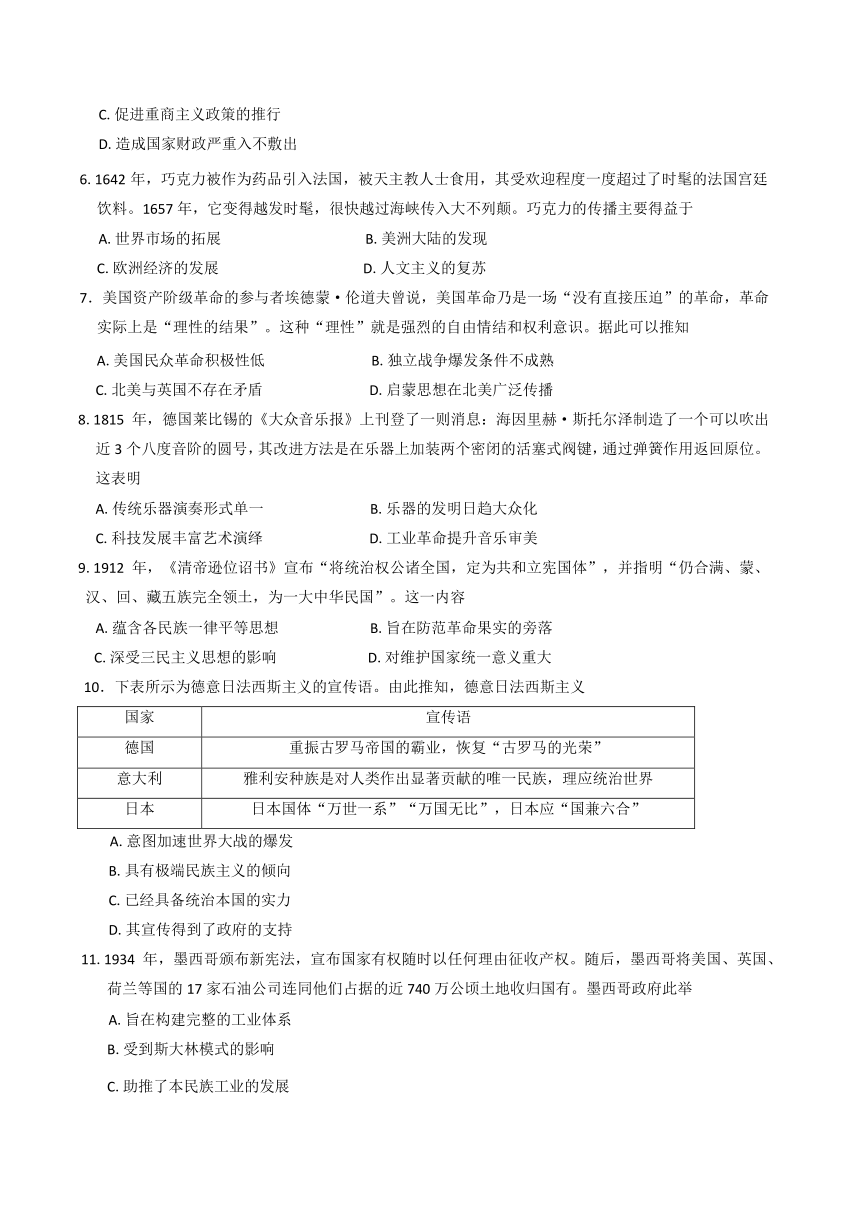

12.1961年,第一次不结盟国家和政府首脑会议通过《不结盟国家的国家和政府首脑会议宣言》,明确反对任何形式的“殖民主义、帝国主义和新殖民主义”,各国国家代表还表态支持阿尔及利亚、安哥拉等国的民族解放运动。这说明,不结盟运动

A.确立了和平共处五项原则

B.成为发展中国家斗争的舞台

C.坚决反对任何形式的战争

D.为制止世界大战作出了贡献

13.有学者指出:如果说赫鲁晓夫的改革主要在“条条”与“块块”之间兜圈子,那么勃列日涅夫的改革,则是在减少还是增加几个指令性指标之间扭来扭去。这一论述

A.反映了改革修修补补的特点

B.指出了两次改革的根本区别

C.批评了领导阶层的专断作风

D.强调了两次改革有一定成就

14.新加坡政治家尚穆根宣称:我们决不能成为一个福利国家,但我们可以成为一个福利社会;政府不再是福利的唯一提供者,而是由政府、市场、家庭、社区等共同承担。这论述了

A.福利国家的合理性和必要性 B.福利制度应该走社会化道路

C.福利社会与福利国家相对立 D.社会福利的完全市场化方向

15.下表所示为欧盟在1995年和1996年与部分亚洲国家的交往活动。这些活动

交往活动

1 1995年6月,与蒙古在布鲁塞尔召开向蒙古投资和发展贸易的圆桌会议;同年9月,还邀请蒙古总统访问欧盟及德、比等国,并签署了纺织品和服装贸易协定

2 1996年12月,欧盟发表对华新战略,声称,欧盟首要目标是稳定同中国在外交政策和安全方面的关系,使中国进入世贸体系,支持可持续发展,同贫困现象作斗争

A.奠定了中国入世的政治基础 B.促进了世界格局的重大调整

C.顺应了全球经济发展的潮流 D.推动了中欧同盟关系的深化

16.1948年,联合国开展了维持和平行动,以维护国际和平与安全。但直到20世纪80年代末,联合国只实施了13项维和行动,而在1979年到1987年维和行动处于停滞状态。对此合理的解释是

A.两极格局制约联合国治理效能 B.联合国维和行动存在严重弊端

C.维和行动缺乏国际法律的支撑 D.发展中国家否定维和行动作用

二、非选择题(本题共4小题,第17题13分,第18题14分,第19题13分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一在欧洲中世纪早期,许多修道院中都设有初级学校。学校分两类,内部学校接收准备出家修道的儿童,学生被称为“修道生”;外部学校接收普通儿童。主持修道院学校的修道士叫作校长。学校纪律非常严格,修道生必须遵守静默的清规。学校通常没有长假期,但有各种宗教节日。教材一般由修道士自己撰写,内容大都是一些圣徒传记或编年史。学习课程在各修道院学校中都一样,包括拉丁语基础和七艺。七艺分为“三科”和“四科”,“三科”包括文法、修辞和逻辑,“四科”包括代数、几何、天文和音乐。

-摘编自王挺之《欧洲中世纪的教育》

材料二11、12世纪时,在阿尔卑斯山北侧,修道院学校被城市教堂学校代替,在伦巴底则被半世俗化的市立学校代替。城市教堂学校和市立学校招生人数和教学队伍日渐扩大,其中一部分发展成为大学。13世纪时,大学在几个大城市特别繁荣。巴黎、伦敦等北方地区的大学都由讲师团体主持,这和现在的美国大学实行的制度差不多,由院系来设置课程,安排学位和讲师。博洛尼亚的大学则由一群学生来管理,南方的其他大学也都采用类似制度,他们建起一套严厉的规矩来规范讲师的操行。1158年,神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世(巴巴罗萨)赐予所有学生特别的保护,使其可以自由地四处行走、学习。

-摘编自[美]朱迪斯·M.本内特等《欧洲中世纪史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明中世纪欧洲学校教育的变化。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中世纪后期欧洲学校教育的历史意义。(7分)

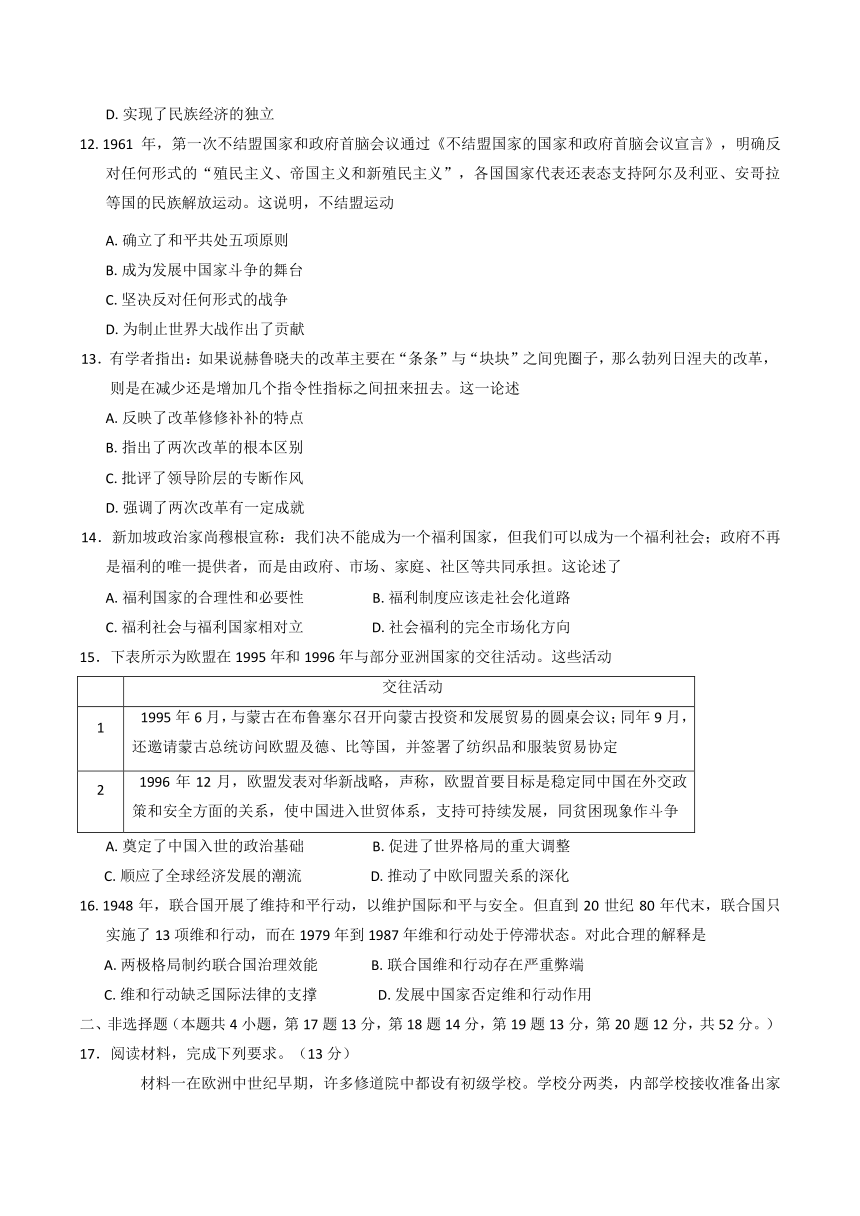

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一19世纪40年代,资本主义在西欧迅速发展,以蒸汽机为动力的大机器代替了手工劳动,资本主义商品经济的发展、生产技术的革新以及生产规模的扩大,开阔了人们的眼界。但随着大工业的发展,经济危机不断爆发,使人们能够透过现象认识社会的基本矛盾,找到用生产资料公有制代替生产资料私有制这一解决矛盾的出路和途径。此外,工人运动此起彼伏,工人不仅提出了独立的政治要求,还建立了一些工人团体和革命政治组织。19世纪30-50年代,产生了“三大发现”,即能量守恒和转化、细胞、生物进化。三大发现大大加速了整个科学技术的发展。

-摘编自赵曜《马克思主义诞生的时代背景和历史意义-纪念<共产党宣言>发表150周年》

材料二法国哲学家德里达指出,“不能没有马克思,没有马克思,就没有对马克思的记忆,没有马克思主义,也就没有将来”。马克思主义科学思想的伟力,推进了人类发展的历史进程,改变了世界格局和世界体系,丰富了人类思想宝库。马克思主义在当今世界依然占据真理和道义的制高点,具有深远的历史影响,在当今世界依然具有旺盛的生命力。当今,马克思主义在中国展示出新的强大的生命力,中国离不开马克思主义,世界离不开马克思主义,21世纪不能没有马克思,更不能没有马克思主义,马克思主义依然响彻世界,依然在改变世界,人类社会在马克思主义的指编下还会不断发生变化。

-摘编自孙晓雅《马克思主义生命力研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括马克思主义诞生的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析马克思主义诞生的意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一1949年5月,联邦德国成立,但活动范围深受盟国施加的种种限制。如何在夹缝中求生存,是首任总理阿登纳要面对的首要问题。他认为,只有将德国的命运和欧洲的命运结合在一起,才能找到德意志国家现实的出路,在此基础上形成了以欧洲联合为中心的发展战略。鉴于“东欧-俄国的范围和西欧截然分开”的事实,西德融入西欧联合之中的目标不仅是为了发展,而且要对抗苏联东方,尽力争取美国支持,实施坚决的一边倒。同时“和法国的友谊将成为我们政策的一个基点”,“如果两国互不谅解,欧洲统一将是不可能的”。阿登纳的欧洲战略思想,促成了战后德国发生了根本性变化,使之快速走出了战败阴影。

-摘编自王蕾《康纳德·阿登纳的欧洲战略述评》

材料二随着共同军事威胁的减小,欧美同盟关系中相互竞争的一面日渐突出,呈现出双边关系的逆向演变。1992年,美国总统要求欧洲削减对农产品的补贴,而欧盟执委会和重要成员国领导人则拒绝其要求,并考量对美国出口的谷物代用品施以限制。当美国对欧洲出口产品征收惩罚性关税后,欧盟不甘示弱,以牙还牙,双方大有爆发一场贸易战之势。1995年,欧盟执委会发布报告,要求建立欧洲集体安全机制,打算在北约之外建立欧洲防御力量,有意使德法军团隶属于西欧联盟。欧盟主张世界走向多极化,认为这是实现世界力量结构平衡与稳定、维护世界和平与安全的基础,并反对美国推行单极独霸战略。

-摘编自胡宁《试析冷战后的欧美关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括康纳德·阿登纳欧洲战略的主要内容及其意图。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪90年代欧美关系“逆向演变”的原因。(5分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响大国关系的主要因素。(2分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料下表所示为两次工业革命进程中技术创新与生产组织变革的相关情况。

时间范围 主要工业部门 关键技术创新 主导性生产组织 生产方式

1760年以前 生铁、棉花 - 手工工场 包买商、小作坊

18世纪60年代至19世纪中叶 钢铁、煤炭 蒸汽机 工厂制度 机器生产

19世纪中叶至20世纪初 电气、化工 电力和内燃机 现代工业企业 流水线生产

-摘编自张倩雨《劳动力流动性、生产组织变革与后发工业赶超-对19世纪中叶至20世纪初美国、德国和俄国的比较研究》

根据表格并结合所学知识,就材料整体或任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,阐述充分,表达清晰。)

2024—2025学年度甘肃省会宁县第一中学高一第二学期期末模拟考试历史试题答案

一、选择题(本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分)

1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】C

5.【答案】B

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】C

9.【答案】D

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】A

14.【答案】B

15.【答案】C

16.【答案】A

二、非选择题(本题共 4 小题,共 52 分)

17.(1)变化:城市教堂学校逐步取代修院学校;在初级学校教育基础上大学教育兴起;讲师和学生团体取代修道士,掌握学校教育主导权;教学内容更为丰富,教学形式更为灵活。(任答三点即可)

(2)历史意义:传承了欧洲古典文化(冲击了教会势力的权威);适应了城市发展的需要;提高了欧洲市民阶层的文化素养,为欧洲社会思想解放奠定了基础;对后世西方文化教育产生了深刻影响。

18.(1)历史背景:工业革命促进资本主义经济飞速发展,形成了资产阶级和无产阶级;经济危机不断爆发,加剧社会矛盾;工人运动得到发展;新的科学技术理论为马克思主义的诞生提供了借鉴。

(2)意义:阐明了社会发展的客观规律;丰富了人类思想宝库;为世界无产阶级革命提供了思想理论指导。

19.(1)主要内容:欧洲联合;倒向西方阵营;法德和解。

意图:改善德国作为战败国的境况;提升德国国际地位;促进德国社会经济的恢复与发展。

(2)原因:东欧剧变,两极格局瓦解;多极化趋势和经济全球化潮流的加强;欧盟崛起,欧洲一体化进程取得显著进展;美国实力相对下降。

(3)因素:国家利益与国家实力;国际环境。

20.示例:

论题:技术创新呈现出阶段性特征。

阐述:1760 年以前是工场手工业时期,社会生产以手工生产为主,积累了大量的生产经验,为工业革命的开展奠定了重要基础;18 世纪 60 年代到 19 世纪中叶是第一次工业革命时期,第一次工业革命也被称为 “蒸汽革命”。蒸汽机的使用和推广,极大地提升了社会生产力水平,机器生产代替了手工生产;19 世纪中叶至 20 世纪初是第二次工业革命时期,第二次工业革命被称为 “电气革命”,电力的广泛使用,再次提升了社会生产力水平。

总之,18 世纪至 20 世纪初,西方技术革新经历了手工、蒸汽、电力三个阶段的动力变革,极大影响了世界发展面貌。

历史试卷

(75分钟 100分)

考试范围:中外历史纲要下

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.早在约公元前3000年西亚的楔形文字法中,作为人类最早的法律规范之一,侵权行为法就以其特有的功能成为调节社会关系、保护自由民权利的重要手段。这说明当时

A.社会治理受到关注 B.法律纠纷影响阶层流动

C.法律维护君主权威 D.政府重视司法审判程序

2.下表所示为罗马帝国皇帝戴克里先于303-304年先后颁布的四道敕令。这些敕令的颁布表明

1 将教堂夷为平地,焚毁《圣经》,剥夺那些身居高位的基督徒的所有公民权利

2 逮捕和监禁主教,强迫牧师向诸神献祭

3 如果被囚禁的基督徒献祭,就释放他们;如果他们拒绝献祭,就将他们长期关押并对其施以残酷惩罚

4 命令所有基督徒献祭

A.罗马帝国宗教治理政策较混乱

B.基督教传播受到罗马帝国压制

C.宗教与世俗力量斗争较为复杂

D.基督教教徒危及罗马统治秩序

3.马克思认为,中世纪(欧洲)是从乡村这个历史舞台出发的,然后它的进一步发展是在城市和乡村的对立中进行的。该观点表明

A.社会经济结构发生根本性变化 B.城市兴起冲击了庄园自然经济

C.城市工商业抑制了农业的发展 D.市民阶层夺取封建主的统治权

4.722年,新罗实行丁田制,授予15岁以上的良民男女一定数量土地。受田农民必须固着在土地上,以谷物缴纳地租,以布匹或其他手工业品缴纳贡品,还要负担各种徭役。这可用来说明,新罗

A.减轻了政府财政负担 B.废除了土地国有制度

C.借鉴了中华文明成果 D.开启了封建化的历程

5.西、葡两国长期以来受阿拉伯人和柏柏尔人统治,民众习染了奢侈的生活方式。收复失地运动(718-1492年)使西、葡恢复了统治者地位,封建统治者的贪欲如同火山喷涌而出,这种恶性膨胀的贪欲与国内金融的困境形成了巨大的反差。这种反差

A.表明欧洲封建统治的顽固

B.成为新航路开辟的重要因素

C.促进重商主义政策的推行

D.造成国家财政严重入不敷出

6.1642年,巧克力被作为药品引入法国,被天主教人士食用,其受欢迎程度一度超过了时髦的法国宫廷饮料。1657年,它变得越发时髦,很快越过海峡传入大不列颠。巧克力的传播主要得益于

A.世界市场的拓展 B.美洲大陆的发现

C.欧洲经济的发展 D.人文主义的复苏

7.美国资产阶级革命的参与者埃德蒙·伦道夫曾说,美国革命乃是一场“没有直接压迫”的革命,革命实际上是“理性的结果”。这种“理性”就是强烈的自由情结和权利意识。据此可以推知

A.美国民众革命积极性低 B.独立战争爆发条件不成熟

C.北美与英国不存在矛盾 D.启蒙思想在北美广泛传播

8.1815年,德国莱比锡的《大众音乐报》上刊登了一则消息:海因里赫·斯托尔泽制造了一个可以吹出近3个八度音阶的圆号,其改进方法是在乐器上加装两个密闭的活塞式阀键,通过弹簧作用返回原位。这表明

A.传统乐器演奏形式单一 B.乐器的发明日趋大众化

C.科技发展丰富艺术演绎 D.工业革命提升音乐审美

9.1912年,《清帝逊位诏书》宣布“将统治权公诸全国,定为共和立宪国体”,并指明“仍合满、蒙、汉、回、藏五族完全领土,为一大中华民国”。这一内容

A.蕴含各民族一律平等思想 B.旨在防范革命果实的旁落

C.深受三民主义思想的影响 D.对维护国家统一意义重大

10.下表所示为德意日法西斯主义的宣传语。由此推知,德意日法西斯主义

国家 宣传语

德国 重振古罗马帝国的霸业,恢复“古罗马的光荣”

意大利 雅利安种族是对人类作出显著贡献的唯一民族,理应统治世界

日本 日本国体“万世一系”“万国无比”,日本应“国兼六合”

A.意图加速世界大战的爆发

B.具有极端民族主义的倾向

C.已经具备统治本国的实力

D.其宣传得到了政府的支持

11.1934年,墨西哥颁布新宪法,宣布国家有权随时以任何理由征收产权。随后,墨西哥将美国、英国、荷兰等国的17家石油公司连同他们占据的近740万公顷土地收归国有。墨西哥政府此举

A.旨在构建完整的工业体系

B.受到斯大林模式的影响

C.助推了本民族工业的发展

D.实现了民族经济的独立

12.1961年,第一次不结盟国家和政府首脑会议通过《不结盟国家的国家和政府首脑会议宣言》,明确反对任何形式的“殖民主义、帝国主义和新殖民主义”,各国国家代表还表态支持阿尔及利亚、安哥拉等国的民族解放运动。这说明,不结盟运动

A.确立了和平共处五项原则

B.成为发展中国家斗争的舞台

C.坚决反对任何形式的战争

D.为制止世界大战作出了贡献

13.有学者指出:如果说赫鲁晓夫的改革主要在“条条”与“块块”之间兜圈子,那么勃列日涅夫的改革,则是在减少还是增加几个指令性指标之间扭来扭去。这一论述

A.反映了改革修修补补的特点

B.指出了两次改革的根本区别

C.批评了领导阶层的专断作风

D.强调了两次改革有一定成就

14.新加坡政治家尚穆根宣称:我们决不能成为一个福利国家,但我们可以成为一个福利社会;政府不再是福利的唯一提供者,而是由政府、市场、家庭、社区等共同承担。这论述了

A.福利国家的合理性和必要性 B.福利制度应该走社会化道路

C.福利社会与福利国家相对立 D.社会福利的完全市场化方向

15.下表所示为欧盟在1995年和1996年与部分亚洲国家的交往活动。这些活动

交往活动

1 1995年6月,与蒙古在布鲁塞尔召开向蒙古投资和发展贸易的圆桌会议;同年9月,还邀请蒙古总统访问欧盟及德、比等国,并签署了纺织品和服装贸易协定

2 1996年12月,欧盟发表对华新战略,声称,欧盟首要目标是稳定同中国在外交政策和安全方面的关系,使中国进入世贸体系,支持可持续发展,同贫困现象作斗争

A.奠定了中国入世的政治基础 B.促进了世界格局的重大调整

C.顺应了全球经济发展的潮流 D.推动了中欧同盟关系的深化

16.1948年,联合国开展了维持和平行动,以维护国际和平与安全。但直到20世纪80年代末,联合国只实施了13项维和行动,而在1979年到1987年维和行动处于停滞状态。对此合理的解释是

A.两极格局制约联合国治理效能 B.联合国维和行动存在严重弊端

C.维和行动缺乏国际法律的支撑 D.发展中国家否定维和行动作用

二、非选择题(本题共4小题,第17题13分,第18题14分,第19题13分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一在欧洲中世纪早期,许多修道院中都设有初级学校。学校分两类,内部学校接收准备出家修道的儿童,学生被称为“修道生”;外部学校接收普通儿童。主持修道院学校的修道士叫作校长。学校纪律非常严格,修道生必须遵守静默的清规。学校通常没有长假期,但有各种宗教节日。教材一般由修道士自己撰写,内容大都是一些圣徒传记或编年史。学习课程在各修道院学校中都一样,包括拉丁语基础和七艺。七艺分为“三科”和“四科”,“三科”包括文法、修辞和逻辑,“四科”包括代数、几何、天文和音乐。

-摘编自王挺之《欧洲中世纪的教育》

材料二11、12世纪时,在阿尔卑斯山北侧,修道院学校被城市教堂学校代替,在伦巴底则被半世俗化的市立学校代替。城市教堂学校和市立学校招生人数和教学队伍日渐扩大,其中一部分发展成为大学。13世纪时,大学在几个大城市特别繁荣。巴黎、伦敦等北方地区的大学都由讲师团体主持,这和现在的美国大学实行的制度差不多,由院系来设置课程,安排学位和讲师。博洛尼亚的大学则由一群学生来管理,南方的其他大学也都采用类似制度,他们建起一套严厉的规矩来规范讲师的操行。1158年,神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世(巴巴罗萨)赐予所有学生特别的保护,使其可以自由地四处行走、学习。

-摘编自[美]朱迪斯·M.本内特等《欧洲中世纪史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明中世纪欧洲学校教育的变化。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中世纪后期欧洲学校教育的历史意义。(7分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一19世纪40年代,资本主义在西欧迅速发展,以蒸汽机为动力的大机器代替了手工劳动,资本主义商品经济的发展、生产技术的革新以及生产规模的扩大,开阔了人们的眼界。但随着大工业的发展,经济危机不断爆发,使人们能够透过现象认识社会的基本矛盾,找到用生产资料公有制代替生产资料私有制这一解决矛盾的出路和途径。此外,工人运动此起彼伏,工人不仅提出了独立的政治要求,还建立了一些工人团体和革命政治组织。19世纪30-50年代,产生了“三大发现”,即能量守恒和转化、细胞、生物进化。三大发现大大加速了整个科学技术的发展。

-摘编自赵曜《马克思主义诞生的时代背景和历史意义-纪念<共产党宣言>发表150周年》

材料二法国哲学家德里达指出,“不能没有马克思,没有马克思,就没有对马克思的记忆,没有马克思主义,也就没有将来”。马克思主义科学思想的伟力,推进了人类发展的历史进程,改变了世界格局和世界体系,丰富了人类思想宝库。马克思主义在当今世界依然占据真理和道义的制高点,具有深远的历史影响,在当今世界依然具有旺盛的生命力。当今,马克思主义在中国展示出新的强大的生命力,中国离不开马克思主义,世界离不开马克思主义,21世纪不能没有马克思,更不能没有马克思主义,马克思主义依然响彻世界,依然在改变世界,人类社会在马克思主义的指编下还会不断发生变化。

-摘编自孙晓雅《马克思主义生命力研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括马克思主义诞生的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析马克思主义诞生的意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一1949年5月,联邦德国成立,但活动范围深受盟国施加的种种限制。如何在夹缝中求生存,是首任总理阿登纳要面对的首要问题。他认为,只有将德国的命运和欧洲的命运结合在一起,才能找到德意志国家现实的出路,在此基础上形成了以欧洲联合为中心的发展战略。鉴于“东欧-俄国的范围和西欧截然分开”的事实,西德融入西欧联合之中的目标不仅是为了发展,而且要对抗苏联东方,尽力争取美国支持,实施坚决的一边倒。同时“和法国的友谊将成为我们政策的一个基点”,“如果两国互不谅解,欧洲统一将是不可能的”。阿登纳的欧洲战略思想,促成了战后德国发生了根本性变化,使之快速走出了战败阴影。

-摘编自王蕾《康纳德·阿登纳的欧洲战略述评》

材料二随着共同军事威胁的减小,欧美同盟关系中相互竞争的一面日渐突出,呈现出双边关系的逆向演变。1992年,美国总统要求欧洲削减对农产品的补贴,而欧盟执委会和重要成员国领导人则拒绝其要求,并考量对美国出口的谷物代用品施以限制。当美国对欧洲出口产品征收惩罚性关税后,欧盟不甘示弱,以牙还牙,双方大有爆发一场贸易战之势。1995年,欧盟执委会发布报告,要求建立欧洲集体安全机制,打算在北约之外建立欧洲防御力量,有意使德法军团隶属于西欧联盟。欧盟主张世界走向多极化,认为这是实现世界力量结构平衡与稳定、维护世界和平与安全的基础,并反对美国推行单极独霸战略。

-摘编自胡宁《试析冷战后的欧美关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括康纳德·阿登纳欧洲战略的主要内容及其意图。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪90年代欧美关系“逆向演变”的原因。(5分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响大国关系的主要因素。(2分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料下表所示为两次工业革命进程中技术创新与生产组织变革的相关情况。

时间范围 主要工业部门 关键技术创新 主导性生产组织 生产方式

1760年以前 生铁、棉花 - 手工工场 包买商、小作坊

18世纪60年代至19世纪中叶 钢铁、煤炭 蒸汽机 工厂制度 机器生产

19世纪中叶至20世纪初 电气、化工 电力和内燃机 现代工业企业 流水线生产

-摘编自张倩雨《劳动力流动性、生产组织变革与后发工业赶超-对19世纪中叶至20世纪初美国、德国和俄国的比较研究》

根据表格并结合所学知识,就材料整体或任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,阐述充分,表达清晰。)

2024—2025学年度甘肃省会宁县第一中学高一第二学期期末模拟考试历史试题答案

一、选择题(本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分)

1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】C

5.【答案】B

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】C

9.【答案】D

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】A

14.【答案】B

15.【答案】C

16.【答案】A

二、非选择题(本题共 4 小题,共 52 分)

17.(1)变化:城市教堂学校逐步取代修院学校;在初级学校教育基础上大学教育兴起;讲师和学生团体取代修道士,掌握学校教育主导权;教学内容更为丰富,教学形式更为灵活。(任答三点即可)

(2)历史意义:传承了欧洲古典文化(冲击了教会势力的权威);适应了城市发展的需要;提高了欧洲市民阶层的文化素养,为欧洲社会思想解放奠定了基础;对后世西方文化教育产生了深刻影响。

18.(1)历史背景:工业革命促进资本主义经济飞速发展,形成了资产阶级和无产阶级;经济危机不断爆发,加剧社会矛盾;工人运动得到发展;新的科学技术理论为马克思主义的诞生提供了借鉴。

(2)意义:阐明了社会发展的客观规律;丰富了人类思想宝库;为世界无产阶级革命提供了思想理论指导。

19.(1)主要内容:欧洲联合;倒向西方阵营;法德和解。

意图:改善德国作为战败国的境况;提升德国国际地位;促进德国社会经济的恢复与发展。

(2)原因:东欧剧变,两极格局瓦解;多极化趋势和经济全球化潮流的加强;欧盟崛起,欧洲一体化进程取得显著进展;美国实力相对下降。

(3)因素:国家利益与国家实力;国际环境。

20.示例:

论题:技术创新呈现出阶段性特征。

阐述:1760 年以前是工场手工业时期,社会生产以手工生产为主,积累了大量的生产经验,为工业革命的开展奠定了重要基础;18 世纪 60 年代到 19 世纪中叶是第一次工业革命时期,第一次工业革命也被称为 “蒸汽革命”。蒸汽机的使用和推广,极大地提升了社会生产力水平,机器生产代替了手工生产;19 世纪中叶至 20 世纪初是第二次工业革命时期,第二次工业革命被称为 “电气革命”,电力的广泛使用,再次提升了社会生产力水平。

总之,18 世纪至 20 世纪初,西方技术革新经历了手工、蒸汽、电力三个阶段的动力变革,极大影响了世界发展面貌。

同课章节目录