第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 09:12:06 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

大禹画像

追求稳定的社会秩序

——中国古代政治制度的形成与发展

选必一第1课 中国古代政治制度的形成与发展

目录

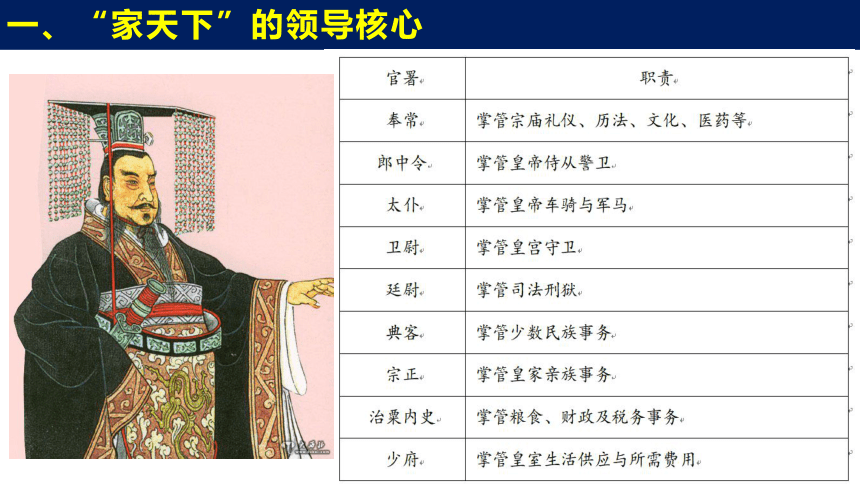

一、“家天下”的领导核心

二、“公天下”的流动事权

三、经济基础与政治发展道路

事权:处理事情的职责和权力。

一、“家天下”的领导核心

一、“家天下”的领导核心

武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞;于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐;封弟周公旦于曲阜,曰鲁,封召公奭于燕,封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。

——司马迁《史记·周本纪》

夏、商、周三代的王权,可以用我国早期文献中的两句话概括,即“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”和“礼乐征伐自天子出”。——摘编自谢保成著《官制史话》

进入春秋战国时期,与宗法权紧密结合的王权受到一次次的冲击。先是大国争霸,周天子大权旁落;进而是卿大夫执国政,诸侯国内乱不已。最后,天子、诸侯、卿大夫的宝塔式政治结构,大宗、小宗交错编织成的宗族关系网统统被打破。——摘编自谢保成著《官制史话》

一、“家天下”的领导核心

一、“家天下”的领导核心

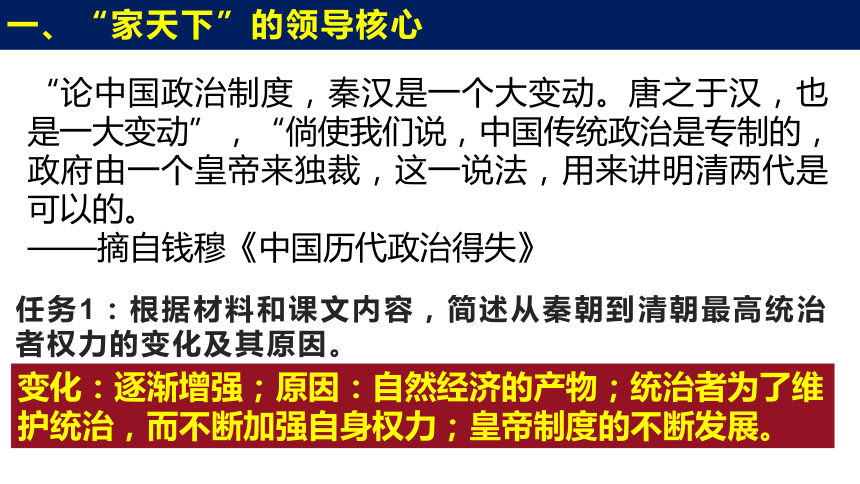

任务1:根据材料和课文内容,简述从秦朝到清朝最高统治者权力的变化及其原因。

一、“家天下”的领导核心

“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动”,“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

变化:逐渐增强;原因:自然经济的产物;统治者为了维护统治,而不断加强自身权力;皇帝制度的不断发展。

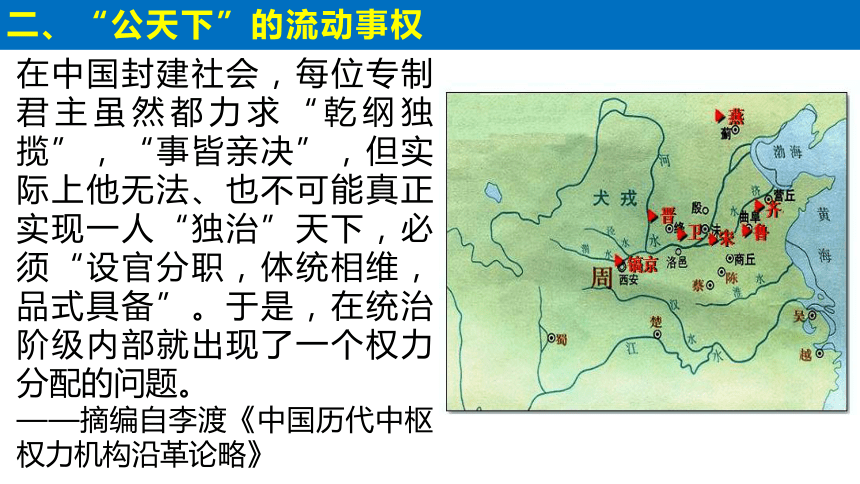

在中国封建社会,每位专制君主虽然都力求“乾纲独揽”,“事皆亲决”,但实际上他无法、也不可能真正实现一人“独治”天下,必须“设官分职,体统相维,品式具备”。于是,在统治阶级内部就出现了一个权力分配的问题。

——摘编自李渡《中国历代中枢权力机构沿革论略》

二、“公天下”的流动事权

“百代皆行秦政事”,秦始皇所建立的君主专制、中央集权行政制度与当时世界上最完备的官僚制度紧密结合,三位一体,奠定了此后中国两千多年专制主义中央集权政治体制的基本模式。

——摘编自中国社会科学院历史研究所编写《简明中国历史读本》

二、“公天下”的流动事权

二、“公天下”的流动事权

政治学家萨孟武先生说:“吾国中央官制,秦汉以后,无时不在变化之中,而其变化的特质则为天子的近臣转变为国家的大臣。天子畏帝权傍(旁)落,惧大臣窃命,欲收其权为己有,常用近臣以压制大臣。历时既久,近臣便夺取了大臣的职权,因之大臣乃退处于备员的地位,而近臣却渐次变为大臣。近臣一旦演变为大臣,天子又欲剥夺其权,而更信任其他近臣。这样,由近臣而大臣,演变不已,而吾国中央官制遂日益复杂起来。”

——摘编自李渡《中国历代中枢权力机构沿革论略》

任务2:根据材料和课文,简述从秦朝至明朝宰相制度的变迁与影响。

变迁:秦朝时期实行三公九卿制度;汉武帝时期设立中朝;光武帝时期设立尚书台;隋唐时期,三省六部制确立;宋朝实行二府三司制;元朝设立中书省;明朝废除宰相制度。

影响:加强了君主专制,官僚集团日益依附于皇权;易导致暴政和腐败,危害百姓;

二、“公天下”的流动事权

三省制形成于魏晋南北朝,确定于隋朝,完善于唐朝。·····唐朝中书省的长官中书令、门下省的长官待中和尚书省的长官尚书令都是宰相,三省相互牵制和监督,削弱了相权,保证了皇权的独尊。

——摘编自赵士祥《对唐朝三省六部制结构与特点的探讨》

二、“公天下”的流动事权

秦代以降,皇权专制主义越来越走向强化,从汉到宋是皇权逐渐压倒相权的时代。北宋时候,皇权已经高度专制,明代以后则皇帝自兼丞相,合国家元首与政府首脑为一,于是皇权专制达到了登峰造极的地步。——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

二、“公天下”的流动事权

内阁首辅张居正画像

军机处外观

廷议与廷推在明朝作为一种独特的制度,是中央各部门的平等议事制度,廷议廷推弥补了明朝缺乏中枢机构协调的缺陷。“朝廷有大政及推举文武大臣,必下廷议”,举凡立君立储、建都、郊祀、宗庙、典礼、宗藩、民政、漕运、边事等皆在可议之列。廷推形式与廷议大体相同,但议题专为人事。

——摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

奏折制度产生于康熙时期。......雍正帝推行轮班奏事制度,促使各地官员尽职尽责,使百官的违法违纪行为能及时传达。乾隆时期,奏折制度有了进一步的发展。........乾隆帝还规定了奏事处人员定期更换制度,以防范任职时间过长可能带来的弊端。

——摘编自傅礼白《康雍乾时期的奏折制度》

秦代以后的两千年,中央集权程度也一步一步走向强化,行政区划本来是地方政府的施政区域,到了宋代以后,已转变为中央官员的施政分区,中央集权制此时也达到巅峰状态,因此元代以后,分裂局面已不再出现。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

二、“公天下”的流动事权

任务3:简述从魏晋南北朝到清朝地方行政制度的变迁及其影响。

东汉末年,军阀割据,州刺史或州牧成了地方割据势力,从此,魏晋南北朝的地方行政机构变成了州、郡、县三级……机构重叠,人员膨胀,所谓“十羊九牧”,十分不便。

——摘编自宁可《中国封建社会的专制主义中央集权制度》

二、“公天下”的流动事权

变迁:魏晋南北朝实行州、郡、县三级制;隋朝实行州、县二级制;唐朝实行道、州、县制;宋朝实行路、州(府)、县三级制;元朝实行省、路、府、州、县多级行政制度;明清实行省、府、县三级行政制度。

影响:加强了中央集权;巩固了统一;有利于各地区之间经济和文化的交流;为后世的行政区划提供了经验借鉴。

启示:地方行政制度既要巩固国家的统一,防止分裂,又要兼顾行政效率的提升。地方行政制度要适应基本的国情。

元朝行省创立了一种以中央集权为主辅以部分地方分权的新体制,并将行省权力规范在大而不专模式内。行省虽然在中央对地方的行政统属中发挥统摄的作用,但是在人事权方面,又表现得无甚作为。行省实行群官负责和圆署会议制,群官中蒙古人、色目人、汉人交参任用,重要政务“事从公议”。行御史台与廉访使司所构成的地方监察网络,构成了防范行省擅权坐大的特殊机制。行省区划主要以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,使行省官失去了扼险而守、割据称雄的地理条件。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

二、“公天下”的流动事权

在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度,由中央设辖区,委派重臣,如在黑龙江及在外蒙古设乌里雅苏台、在西藏、西宁设办事大臣辖区,蒙古则采取其民族的盟旗制,连同内地18省,全国共为26个政区,为中国现代省的政区划分奠定了基础。清代省以下的各级行政区划单位基本上是沿用明制,省下辖府和直隶州,府下领散州和县。

——摘编自白寿彝《中国通史》

二、“公天下”的流动事权

三、经济基础与政治发展道路

中国自古以来就形成了一整套国家制度和国家治理体系。这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既互为关联,又不断发展,呈现出由不成熟逐步走向成熟乃至体系化的特点。以商周的分封制为开端,古代中国先后建立郡县制、刺史制、三省六部制、行省制等一整套政治制度;先后实行井田制、贡赋制、均田制、一条鞭法等一整套土地制度和经济制度;先后推行府兵制,募兵制、禁军制、猛安谋克制、八旗制等一整套军事制度。

——摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

古代政治制度的特点:以君主专制、中央集权为主;以追求稳定与统一为结果;因时而变,不断发展;

产生原因:私有制为主的社会生产和自然经济占据主导地位的经济发展模式;巩固统一多民族封建国家的现实需要。

总结

中国古代政治制度的形成与发展

“家天下”的领导核心

公天下的流动事权

古代的政治发展道路

1、先秦时期:王位世袭制 分封制

2、秦朝至清朝:皇帝制度

1、中央行政制度:宰相制度(秦至明朝)、内阁、军机处

2、地方行政制度:郡县制、郡国并行制、州郡县制、州县制、路州县制、省府县制。

专制主义和中央集权的发展道路。

原因:自然经济的发展模式;巩固统一多民族封建国家的现实需要。

多方面的影响

大禹画像

追求稳定的社会秩序

——中国古代政治制度的形成与发展

选必一第1课 中国古代政治制度的形成与发展

目录

一、“家天下”的领导核心

二、“公天下”的流动事权

三、经济基础与政治发展道路

事权:处理事情的职责和权力。

一、“家天下”的领导核心

一、“家天下”的领导核心

武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞;于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐;封弟周公旦于曲阜,曰鲁,封召公奭于燕,封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。

——司马迁《史记·周本纪》

夏、商、周三代的王权,可以用我国早期文献中的两句话概括,即“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”和“礼乐征伐自天子出”。——摘编自谢保成著《官制史话》

进入春秋战国时期,与宗法权紧密结合的王权受到一次次的冲击。先是大国争霸,周天子大权旁落;进而是卿大夫执国政,诸侯国内乱不已。最后,天子、诸侯、卿大夫的宝塔式政治结构,大宗、小宗交错编织成的宗族关系网统统被打破。——摘编自谢保成著《官制史话》

一、“家天下”的领导核心

一、“家天下”的领导核心

任务1:根据材料和课文内容,简述从秦朝到清朝最高统治者权力的变化及其原因。

一、“家天下”的领导核心

“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动”,“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

变化:逐渐增强;原因:自然经济的产物;统治者为了维护统治,而不断加强自身权力;皇帝制度的不断发展。

在中国封建社会,每位专制君主虽然都力求“乾纲独揽”,“事皆亲决”,但实际上他无法、也不可能真正实现一人“独治”天下,必须“设官分职,体统相维,品式具备”。于是,在统治阶级内部就出现了一个权力分配的问题。

——摘编自李渡《中国历代中枢权力机构沿革论略》

二、“公天下”的流动事权

“百代皆行秦政事”,秦始皇所建立的君主专制、中央集权行政制度与当时世界上最完备的官僚制度紧密结合,三位一体,奠定了此后中国两千多年专制主义中央集权政治体制的基本模式。

——摘编自中国社会科学院历史研究所编写《简明中国历史读本》

二、“公天下”的流动事权

二、“公天下”的流动事权

政治学家萨孟武先生说:“吾国中央官制,秦汉以后,无时不在变化之中,而其变化的特质则为天子的近臣转变为国家的大臣。天子畏帝权傍(旁)落,惧大臣窃命,欲收其权为己有,常用近臣以压制大臣。历时既久,近臣便夺取了大臣的职权,因之大臣乃退处于备员的地位,而近臣却渐次变为大臣。近臣一旦演变为大臣,天子又欲剥夺其权,而更信任其他近臣。这样,由近臣而大臣,演变不已,而吾国中央官制遂日益复杂起来。”

——摘编自李渡《中国历代中枢权力机构沿革论略》

任务2:根据材料和课文,简述从秦朝至明朝宰相制度的变迁与影响。

变迁:秦朝时期实行三公九卿制度;汉武帝时期设立中朝;光武帝时期设立尚书台;隋唐时期,三省六部制确立;宋朝实行二府三司制;元朝设立中书省;明朝废除宰相制度。

影响:加强了君主专制,官僚集团日益依附于皇权;易导致暴政和腐败,危害百姓;

二、“公天下”的流动事权

三省制形成于魏晋南北朝,确定于隋朝,完善于唐朝。·····唐朝中书省的长官中书令、门下省的长官待中和尚书省的长官尚书令都是宰相,三省相互牵制和监督,削弱了相权,保证了皇权的独尊。

——摘编自赵士祥《对唐朝三省六部制结构与特点的探讨》

二、“公天下”的流动事权

秦代以降,皇权专制主义越来越走向强化,从汉到宋是皇权逐渐压倒相权的时代。北宋时候,皇权已经高度专制,明代以后则皇帝自兼丞相,合国家元首与政府首脑为一,于是皇权专制达到了登峰造极的地步。——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

二、“公天下”的流动事权

内阁首辅张居正画像

军机处外观

廷议与廷推在明朝作为一种独特的制度,是中央各部门的平等议事制度,廷议廷推弥补了明朝缺乏中枢机构协调的缺陷。“朝廷有大政及推举文武大臣,必下廷议”,举凡立君立储、建都、郊祀、宗庙、典礼、宗藩、民政、漕运、边事等皆在可议之列。廷推形式与廷议大体相同,但议题专为人事。

——摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

奏折制度产生于康熙时期。......雍正帝推行轮班奏事制度,促使各地官员尽职尽责,使百官的违法违纪行为能及时传达。乾隆时期,奏折制度有了进一步的发展。........乾隆帝还规定了奏事处人员定期更换制度,以防范任职时间过长可能带来的弊端。

——摘编自傅礼白《康雍乾时期的奏折制度》

秦代以后的两千年,中央集权程度也一步一步走向强化,行政区划本来是地方政府的施政区域,到了宋代以后,已转变为中央官员的施政分区,中央集权制此时也达到巅峰状态,因此元代以后,分裂局面已不再出现。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

二、“公天下”的流动事权

任务3:简述从魏晋南北朝到清朝地方行政制度的变迁及其影响。

东汉末年,军阀割据,州刺史或州牧成了地方割据势力,从此,魏晋南北朝的地方行政机构变成了州、郡、县三级……机构重叠,人员膨胀,所谓“十羊九牧”,十分不便。

——摘编自宁可《中国封建社会的专制主义中央集权制度》

二、“公天下”的流动事权

变迁:魏晋南北朝实行州、郡、县三级制;隋朝实行州、县二级制;唐朝实行道、州、县制;宋朝实行路、州(府)、县三级制;元朝实行省、路、府、州、县多级行政制度;明清实行省、府、县三级行政制度。

影响:加强了中央集权;巩固了统一;有利于各地区之间经济和文化的交流;为后世的行政区划提供了经验借鉴。

启示:地方行政制度既要巩固国家的统一,防止分裂,又要兼顾行政效率的提升。地方行政制度要适应基本的国情。

元朝行省创立了一种以中央集权为主辅以部分地方分权的新体制,并将行省权力规范在大而不专模式内。行省虽然在中央对地方的行政统属中发挥统摄的作用,但是在人事权方面,又表现得无甚作为。行省实行群官负责和圆署会议制,群官中蒙古人、色目人、汉人交参任用,重要政务“事从公议”。行御史台与廉访使司所构成的地方监察网络,构成了防范行省擅权坐大的特殊机制。行省区划主要以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,使行省官失去了扼险而守、割据称雄的地理条件。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

二、“公天下”的流动事权

在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度,由中央设辖区,委派重臣,如在黑龙江及在外蒙古设乌里雅苏台、在西藏、西宁设办事大臣辖区,蒙古则采取其民族的盟旗制,连同内地18省,全国共为26个政区,为中国现代省的政区划分奠定了基础。清代省以下的各级行政区划单位基本上是沿用明制,省下辖府和直隶州,府下领散州和县。

——摘编自白寿彝《中国通史》

二、“公天下”的流动事权

三、经济基础与政治发展道路

中国自古以来就形成了一整套国家制度和国家治理体系。这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既互为关联,又不断发展,呈现出由不成熟逐步走向成熟乃至体系化的特点。以商周的分封制为开端,古代中国先后建立郡县制、刺史制、三省六部制、行省制等一整套政治制度;先后实行井田制、贡赋制、均田制、一条鞭法等一整套土地制度和经济制度;先后推行府兵制,募兵制、禁军制、猛安谋克制、八旗制等一整套军事制度。

——摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

古代政治制度的特点:以君主专制、中央集权为主;以追求稳定与统一为结果;因时而变,不断发展;

产生原因:私有制为主的社会生产和自然经济占据主导地位的经济发展模式;巩固统一多民族封建国家的现实需要。

总结

中国古代政治制度的形成与发展

“家天下”的领导核心

公天下的流动事权

古代的政治发展道路

1、先秦时期:王位世袭制 分封制

2、秦朝至清朝:皇帝制度

1、中央行政制度:宰相制度(秦至明朝)、内阁、军机处

2、地方行政制度:郡县制、郡国并行制、州郡县制、州县制、路州县制、省府县制。

专制主义和中央集权的发展道路。

原因:自然经济的发展模式;巩固统一多民族封建国家的现实需要。

多方面的影响

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理