第2课 新航路开辟后的食物物种交流 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 新航路开辟后的食物物种交流 课件(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

小土豆,大历史:

作物改变世界

——新航路开辟后的食物物种交流

(清代以前)中国历史上的人口从未超过一亿。

清代康熙初年,全国人口两千几百万,康熙后期估计实有五千多万。

乾隆年间猛增到两亿几千万,

嘉庆年间突破三亿,

道光年间突破四亿。

……

地广人稀

“土芋,一名土豆,一名黄独;蔓生叶如豆,根圆如鸡卵,内白皮黄……煮食、亦可蒸食。”土豆耐寒,落地就生根,入土必出芽,饱腹感更明显。公元1679年,康熙十八年。福建松溪县发布劝农文告,点名要求当地农民大力种植“马铃薯”。

在清朝,有玉米参加轮作复种的土地,比没有玉米轮作的土地增产四分之一,水稻亩产超过千斤是近几十年才实现的事,而甘薯亩产千斤在清代时就能轻松做到。

人多 (耕)地少

榛实软不及,菰根旨定雌。吴沙花落子,蜀国叶蹲鸱。配茗人犹未,随羞箸似知。娇颦非不赏,憔悴浣纱时。

——[明]徐渭《土豆》

一碗糊涂粥共尝,地瓜土豆且充肠。萍飘幸到神仙府,始识人间有稻粱。 ——[清]刘家谋《海音诗》

“土芋,一名土豆,一名黄独。蔓生叶如豆,根圆如鸡卵。肉白皮黄,可灰计煮食,亦可蒸食。又煮芋汁,洗腻衣,洁白如玉。”

——[明]徐光启《农政全书》

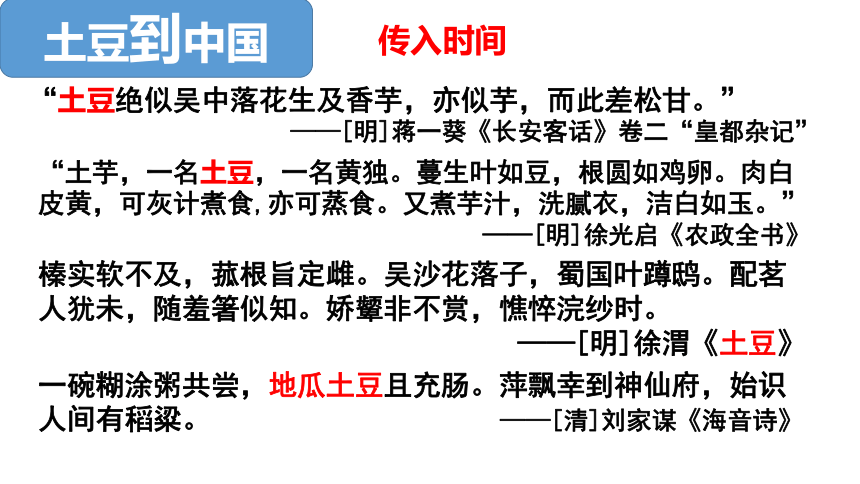

传入时间

“土豆绝似吴中落花生及香芋,亦似芋,而此差松甘。”

——[明]蒋一葵《长安客话》卷二“皇都杂记”

土豆到中国

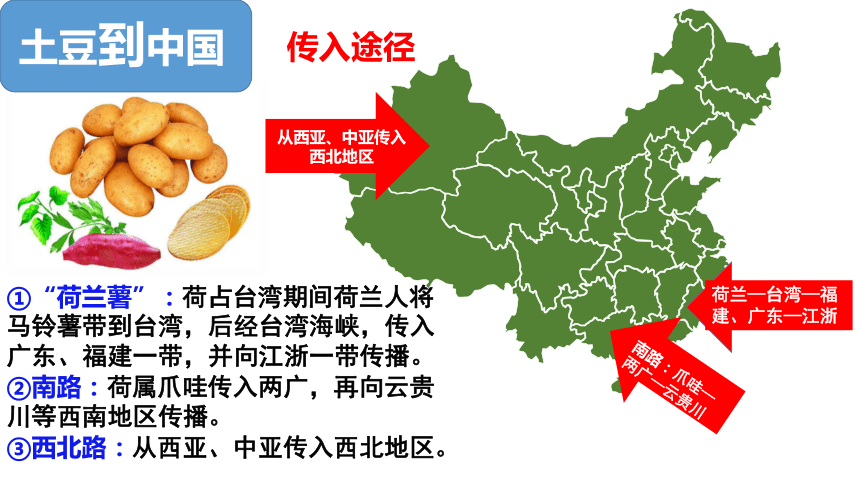

①“荷兰薯”:荷占台湾期间荷兰人将马铃薯带到台湾,后经台湾海峡,传入广东、福建一带,并向江浙一带传播。

②南路:荷属爪哇传入两广,再向云贵川等西南地区传播。

③西北路:从西亚、中亚传入西北地区。

从西亚、中亚传入西北地区

土豆到中国

传入途径

南路:爪哇—两广—云贵川

荷兰—台湾—福建、广东—江浙

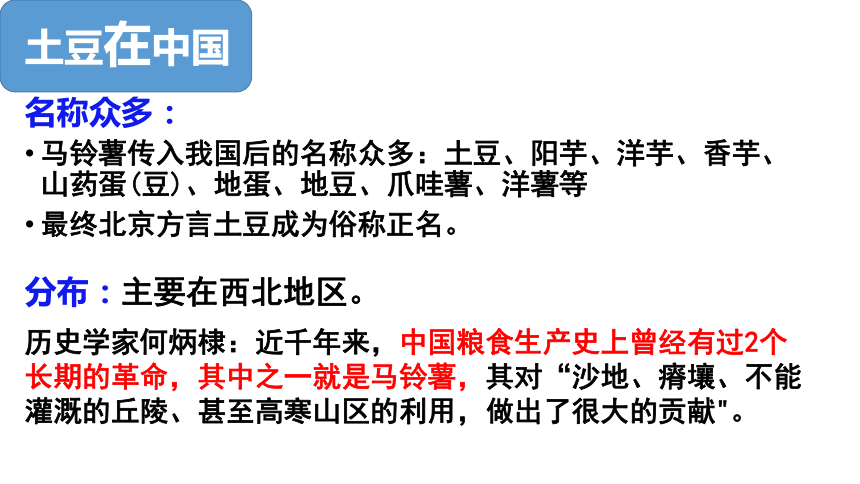

土豆在中国

分布:主要在西北地区。

历史学家何炳棣:近千年来,中国粮食生产史上曾经有过2个长期的革命,其中之一就是马铃薯,其对“沙地、瘠壤、不能灌溉的丘陵、甚至高寒山区的利用,做出了很大的贡献"。

名称众多:

马铃薯传入我国后的名称众多:土豆、阳芋、洋芋、香芋、山药蛋(豆)、地蛋、地豆、爪哇薯、洋薯等

最终北京方言土豆成为俗称正名。

材料一 在作为粮食时,就有煮熟吃、蒸熟吃、烤熟吃、和着大米饭煮食、和着其他食物煮食等吃法。在作为菜肴时,则有炒土豆丝、烩洋芋泥、土豆片和菜煮汤、洋芋蒸猪肉、土豆红烧肉等常见菜肴。今天,用现代工业方法制作的各种油炸、膨化薯片、炸薯条也流行起来,吃起来又香又脆,成为新潮的零食食品。

土豆改变中国

饮食习惯

材料二 在文学上,中国现当代文学界形成了一个文学小说流派山药蛋派。 在一些地方(如甘肃定西)已经形成颇具地方特色的土豆乡土文化,“我们的文化就是那一茬茬种土豆、吃土豆、卖土豆的人,为土豆而生,为土豆而死。他们就是文化本身。”

社会文化

材料三 2015年1月,我国启动马铃薯主粮化战略。2016年2月农业部正式发布《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》。提出把马铃薯作为主粮,扩大种植面积、推进产业开发。

主粮之一

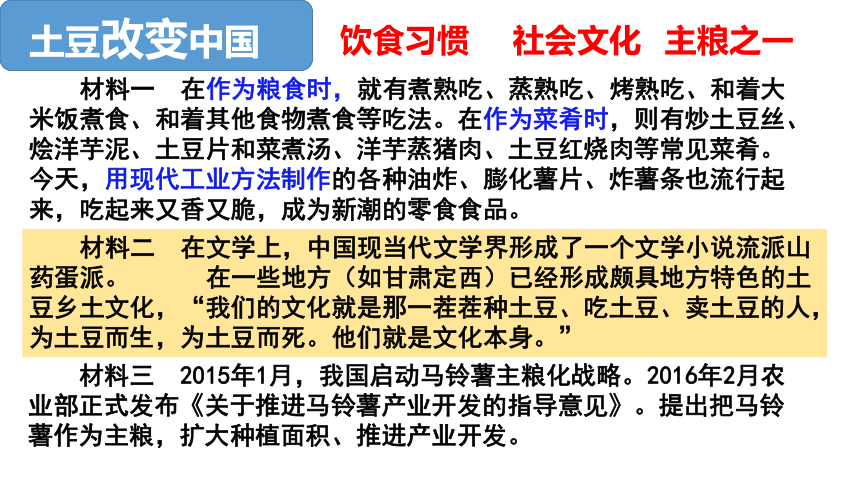

物种 传入及发展

玉米

马铃薯和甘薯 在中国的传播历程与玉米相似。

番茄

辣椒

结合教材P8-10,完成学案:(一)美洲物种在中国的传播

明朝时,玉米通过多种途径传入中国:①从西亚、中亚传入西北地区;②从印度、缅甸传入西南地区;③从菲律宾传入东南沿海地区。

先在丘陵地区种植,后来逐渐扩展到平原地区

清朝前期,在全国各地多有种植;乾隆嘉庆年间,得到大规模推广;鸦片战争前,其种植已遍布全国

明朝万历年间,被引入中国,长期被当做观赏和药用植物。

清朝光绪年间,开始作为食用蔬菜在菜园种植。

明朝时,传入中国,被称为“番椒”

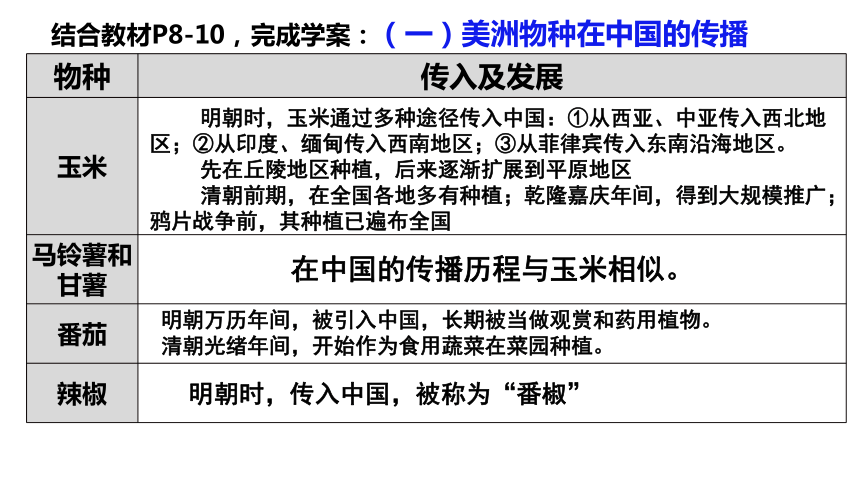

“马铃薯国家带”

“改造了欧洲”

“填饱了爱尔兰人的肚子”

产生了“革命”性的影响

传入

土豆到欧洲

马铃薯的传播,首先是从南美传到欧洲,再从欧洲扩散到世界各地。

从南美传到欧洲有2条路线:一条是1551年西班牙人Valdevii(瓦尔德)将块茎带到西班牙介绍给国王,1570年引进并在南部种植,后来传播到欧洲大部分国家以及亚洲的一些国家和地区;

另一条是1588—1593年,马铃薯被引种到英格兰,此后,从英格兰到苏格兰、从威尔士到北欧,再从英国到它的海外殖民地及北美洲;17世纪晚期,马铃薯传入菲律宾、日本、西印度群岛等亚洲国家和部分非洲沿海地区,18世纪末,马铃薯传入澳大利亚、新西兰等大洋洲地区。

土豆在欧洲

材料一:到1600年,马铃薯传入欧洲三十年后,大多数欧洲国家都有了马铃薯的踪迹,但除西班牙和爱尔兰外,均只限于园圃栽植,并且基本上是由植物学家在贵族或宫廷的庄园里栽种的。

材料二:因为“马铃薯”有“三坏”。简单来讲,就是吃了马铃薯之后,身体和心理可能都会生病。三坏:不光明正大、染毒阴影、《圣经》没有说。

——《腓特烈大帝与马铃薯》

材料三:18世纪的俄国……由于经常发生因发芽的薯块没扔掉、皮肉发绿的部分没削掉、没煮熟而导致的食物中毒,故一些人称马铃薯为“鬼怪苹果”,广大农民农奴并不接受它。

长期受到歧视和冷遇

19世纪,爱尔兰人大量种植土豆,80%的主食都是土豆。

爱尔兰是以土豆为主食之一的第一个欧洲国家。

17世纪初爱尔兰总人口约150万,到1732年约有220万—300万。

“填饱了爱尔兰人的肚子”

土豆改变欧洲

主动选择

爱尔兰马铃薯枯萎病

恩格斯19世纪七八十年代的初步概括:“1847年,爱尔兰因马铃薯受病害的缘故发生了大饥荒,饿死了一百万吃马铃薯或差不多专吃马铃薯的爱尔兰人,并且有两百万人逃亡海外”。

现当代的历史研究:在约820万—840万总人口中,4年间约100万人饿死,50万人因饿病交加而死,150万人逃荒离开爱尔兰移民,至“一战”前有约550万人离开移民。他们大多数去了美国和加拿大……从1845年大灾荒发生到1861年美国内战爆发的16年间,每年都有10万余爱尔兰灾民一移民移居美国。

“填饱了爱尔兰人的肚子”

土豆改变欧洲

?

爱尔兰大饥荒

土豆改变欧洲

腓特烈大帝与土豆种植

请王公贵族和庶民百姓充分理解马铃薯的优点,并把它作为今春主要食品……

【小故事】1740年的一天,腓特烈大帝让士兵在柏林郊区种植了一片土豆,土豆开花结果后就派重兵把守。农民对此十分好奇,国王当作宝贝的这种食物一定不寻常。还有一点,值得重兵把守的东西就一定值得偷。腓特烈大帝早就洞察到这一点,命令士兵,看守要松一点,如果有人偷挖土豆,就装作没看见。这一招果然奏效,有人把土豆偷挖回家自己种。由于土豆种植容易,味道甜美,人们百吃不厌。这样一传十,十传百,土豆的种植慢慢得到了普及。

铁血推广

策略营销

不按法令种植马铃薯,就要割掉鼻子。

德国在17世纪,土豆的农业种植就已经开始,最终在18世纪里,逐渐成为人们的主食。土豆的引进,对于担心饥荒的欧洲来说,谷物不再是维系生命的主要依靠。它的意义不仅表现在它丰富了食物的种类,更重要的是它对整个欧洲饮食文化意味着一个重大的转折。

——《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

土豆改变欧洲

到18世纪末期,马铃薯成为在欧洲大部分地区的主要食物,测算有40%以上的爱尔兰人的唯一固体食物便是马铃薯;在波兰、普鲁士、比利时与荷兰,除马铃薯之外不再有任何固体食物的人的比例在10—30%之间。马铃薯的大面积推广种植,使得这些国家的温饱问题得以基本解决。

土豆

人口增长

劳动力

工业革命

土豆改变欧洲

在15至17世纪的欧洲,人口潜力增加了,原因在于新农作物的耕植,新耕作技术及轮作制度的采用。……人口数量上升促进了技术变化,人口增长也导致了资源存量增长。

——《近代德国国内人口变迁析论》

大英帝国崛起

德意志帝国崛起

……

欧洲成为列强最多最集中的大洲

大国崛起

土豆在欧洲

拒绝 、歧视

庭院种植、作为观赏

接受

促进欧洲人口增长

促进欧洲经济发展,为工业革命的发生提供了有利条件

促进了国力的增强,实现了大国崛起

全面推广、成为主粮

品种不断得到优化

物种 传入及发展

玉米

马铃薯

甘薯

番茄

辣椒

结合教材P8-10,完成学案:(二)美洲物种在欧洲的传播

①最初为观赏植物; ②16世纪中叶,在南欧地区广泛种植,成为当地主要的粮食和饲料作物之一; ③17世纪,成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲。

最初为观赏植物;16世纪末,作为食用作物开始在欧洲推广

甘薯引入欧洲后,传播比较缓慢

18世纪中叶在欧洲开始作食用栽培;

18世纪末,经过欧洲培育的番茄新品种传回美洲。

15世纪末传入西班牙;16世纪传到英国等欧洲国家。

土豆的故乡

土豆和它的兄弟姐妹远赴他乡,

他乡有哪些朋友来到它的故乡。

类别 具体物种

粮食类

水果类

蔬菜类

经济类

牲畜家禽

结合教材P10,完成学案

(三)分类列举其他地区物种在美洲的推广

类别 传入及推广

小麦

水稻

结合教材P10,完成学案

(四)其他地区粮食物种在美洲的推广

土豆改变世界

提高了世界粮食产量,

促进了世界人口(快速)增长,

促进了世界各地的经济发展。

改变了人们的饮食习惯,

促进了相关文化的形成。

“如果农业和资本主义是第一次和第二次“大跨越”的话,那么或许我们应该在两者之间再增加一个阶段……这个阶段就是全球贸易,大约出现于地理大发现的时代。动植物资源和矿产资源在世界范围内的分布不均衡是全球贸易的重要推动力,它导致食糖、烟草、香料和资金在各个地区之间流动。 没有全球贸易,就没有资本主义;没有资本主义,就没有工业革命—— 至少工业革命会改头换面。”

——安德鲁·玛尔《BBC世界史》

推动了经济和贸易的发展,

促进了世界经济联系的增强

大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场,原来在近东贸易中数量极少的商品如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品,进出口量骤增……许多昔日的奢侈品成为大众日用品。

——李吟枫《世界市场的形成及历史作用

对当地生态环境产生影响。

粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”

物种交流是世界文明交流的重要方式,促进了人类文明的发展。

小土豆,大历史:

作物改变世界

——新航路开辟后的食物物种交流

(清代以前)中国历史上的人口从未超过一亿。

清代康熙初年,全国人口两千几百万,康熙后期估计实有五千多万。

乾隆年间猛增到两亿几千万,

嘉庆年间突破三亿,

道光年间突破四亿。

……

地广人稀

“土芋,一名土豆,一名黄独;蔓生叶如豆,根圆如鸡卵,内白皮黄……煮食、亦可蒸食。”土豆耐寒,落地就生根,入土必出芽,饱腹感更明显。公元1679年,康熙十八年。福建松溪县发布劝农文告,点名要求当地农民大力种植“马铃薯”。

在清朝,有玉米参加轮作复种的土地,比没有玉米轮作的土地增产四分之一,水稻亩产超过千斤是近几十年才实现的事,而甘薯亩产千斤在清代时就能轻松做到。

人多 (耕)地少

榛实软不及,菰根旨定雌。吴沙花落子,蜀国叶蹲鸱。配茗人犹未,随羞箸似知。娇颦非不赏,憔悴浣纱时。

——[明]徐渭《土豆》

一碗糊涂粥共尝,地瓜土豆且充肠。萍飘幸到神仙府,始识人间有稻粱。 ——[清]刘家谋《海音诗》

“土芋,一名土豆,一名黄独。蔓生叶如豆,根圆如鸡卵。肉白皮黄,可灰计煮食,亦可蒸食。又煮芋汁,洗腻衣,洁白如玉。”

——[明]徐光启《农政全书》

传入时间

“土豆绝似吴中落花生及香芋,亦似芋,而此差松甘。”

——[明]蒋一葵《长安客话》卷二“皇都杂记”

土豆到中国

①“荷兰薯”:荷占台湾期间荷兰人将马铃薯带到台湾,后经台湾海峡,传入广东、福建一带,并向江浙一带传播。

②南路:荷属爪哇传入两广,再向云贵川等西南地区传播。

③西北路:从西亚、中亚传入西北地区。

从西亚、中亚传入西北地区

土豆到中国

传入途径

南路:爪哇—两广—云贵川

荷兰—台湾—福建、广东—江浙

土豆在中国

分布:主要在西北地区。

历史学家何炳棣:近千年来,中国粮食生产史上曾经有过2个长期的革命,其中之一就是马铃薯,其对“沙地、瘠壤、不能灌溉的丘陵、甚至高寒山区的利用,做出了很大的贡献"。

名称众多:

马铃薯传入我国后的名称众多:土豆、阳芋、洋芋、香芋、山药蛋(豆)、地蛋、地豆、爪哇薯、洋薯等

最终北京方言土豆成为俗称正名。

材料一 在作为粮食时,就有煮熟吃、蒸熟吃、烤熟吃、和着大米饭煮食、和着其他食物煮食等吃法。在作为菜肴时,则有炒土豆丝、烩洋芋泥、土豆片和菜煮汤、洋芋蒸猪肉、土豆红烧肉等常见菜肴。今天,用现代工业方法制作的各种油炸、膨化薯片、炸薯条也流行起来,吃起来又香又脆,成为新潮的零食食品。

土豆改变中国

饮食习惯

材料二 在文学上,中国现当代文学界形成了一个文学小说流派山药蛋派。 在一些地方(如甘肃定西)已经形成颇具地方特色的土豆乡土文化,“我们的文化就是那一茬茬种土豆、吃土豆、卖土豆的人,为土豆而生,为土豆而死。他们就是文化本身。”

社会文化

材料三 2015年1月,我国启动马铃薯主粮化战略。2016年2月农业部正式发布《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》。提出把马铃薯作为主粮,扩大种植面积、推进产业开发。

主粮之一

物种 传入及发展

玉米

马铃薯和甘薯 在中国的传播历程与玉米相似。

番茄

辣椒

结合教材P8-10,完成学案:(一)美洲物种在中国的传播

明朝时,玉米通过多种途径传入中国:①从西亚、中亚传入西北地区;②从印度、缅甸传入西南地区;③从菲律宾传入东南沿海地区。

先在丘陵地区种植,后来逐渐扩展到平原地区

清朝前期,在全国各地多有种植;乾隆嘉庆年间,得到大规模推广;鸦片战争前,其种植已遍布全国

明朝万历年间,被引入中国,长期被当做观赏和药用植物。

清朝光绪年间,开始作为食用蔬菜在菜园种植。

明朝时,传入中国,被称为“番椒”

“马铃薯国家带”

“改造了欧洲”

“填饱了爱尔兰人的肚子”

产生了“革命”性的影响

传入

土豆到欧洲

马铃薯的传播,首先是从南美传到欧洲,再从欧洲扩散到世界各地。

从南美传到欧洲有2条路线:一条是1551年西班牙人Valdevii(瓦尔德)将块茎带到西班牙介绍给国王,1570年引进并在南部种植,后来传播到欧洲大部分国家以及亚洲的一些国家和地区;

另一条是1588—1593年,马铃薯被引种到英格兰,此后,从英格兰到苏格兰、从威尔士到北欧,再从英国到它的海外殖民地及北美洲;17世纪晚期,马铃薯传入菲律宾、日本、西印度群岛等亚洲国家和部分非洲沿海地区,18世纪末,马铃薯传入澳大利亚、新西兰等大洋洲地区。

土豆在欧洲

材料一:到1600年,马铃薯传入欧洲三十年后,大多数欧洲国家都有了马铃薯的踪迹,但除西班牙和爱尔兰外,均只限于园圃栽植,并且基本上是由植物学家在贵族或宫廷的庄园里栽种的。

材料二:因为“马铃薯”有“三坏”。简单来讲,就是吃了马铃薯之后,身体和心理可能都会生病。三坏:不光明正大、染毒阴影、《圣经》没有说。

——《腓特烈大帝与马铃薯》

材料三:18世纪的俄国……由于经常发生因发芽的薯块没扔掉、皮肉发绿的部分没削掉、没煮熟而导致的食物中毒,故一些人称马铃薯为“鬼怪苹果”,广大农民农奴并不接受它。

长期受到歧视和冷遇

19世纪,爱尔兰人大量种植土豆,80%的主食都是土豆。

爱尔兰是以土豆为主食之一的第一个欧洲国家。

17世纪初爱尔兰总人口约150万,到1732年约有220万—300万。

“填饱了爱尔兰人的肚子”

土豆改变欧洲

主动选择

爱尔兰马铃薯枯萎病

恩格斯19世纪七八十年代的初步概括:“1847年,爱尔兰因马铃薯受病害的缘故发生了大饥荒,饿死了一百万吃马铃薯或差不多专吃马铃薯的爱尔兰人,并且有两百万人逃亡海外”。

现当代的历史研究:在约820万—840万总人口中,4年间约100万人饿死,50万人因饿病交加而死,150万人逃荒离开爱尔兰移民,至“一战”前有约550万人离开移民。他们大多数去了美国和加拿大……从1845年大灾荒发生到1861年美国内战爆发的16年间,每年都有10万余爱尔兰灾民一移民移居美国。

“填饱了爱尔兰人的肚子”

土豆改变欧洲

?

爱尔兰大饥荒

土豆改变欧洲

腓特烈大帝与土豆种植

请王公贵族和庶民百姓充分理解马铃薯的优点,并把它作为今春主要食品……

【小故事】1740年的一天,腓特烈大帝让士兵在柏林郊区种植了一片土豆,土豆开花结果后就派重兵把守。农民对此十分好奇,国王当作宝贝的这种食物一定不寻常。还有一点,值得重兵把守的东西就一定值得偷。腓特烈大帝早就洞察到这一点,命令士兵,看守要松一点,如果有人偷挖土豆,就装作没看见。这一招果然奏效,有人把土豆偷挖回家自己种。由于土豆种植容易,味道甜美,人们百吃不厌。这样一传十,十传百,土豆的种植慢慢得到了普及。

铁血推广

策略营销

不按法令种植马铃薯,就要割掉鼻子。

德国在17世纪,土豆的农业种植就已经开始,最终在18世纪里,逐渐成为人们的主食。土豆的引进,对于担心饥荒的欧洲来说,谷物不再是维系生命的主要依靠。它的意义不仅表现在它丰富了食物的种类,更重要的是它对整个欧洲饮食文化意味着一个重大的转折。

——《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

土豆改变欧洲

到18世纪末期,马铃薯成为在欧洲大部分地区的主要食物,测算有40%以上的爱尔兰人的唯一固体食物便是马铃薯;在波兰、普鲁士、比利时与荷兰,除马铃薯之外不再有任何固体食物的人的比例在10—30%之间。马铃薯的大面积推广种植,使得这些国家的温饱问题得以基本解决。

土豆

人口增长

劳动力

工业革命

土豆改变欧洲

在15至17世纪的欧洲,人口潜力增加了,原因在于新农作物的耕植,新耕作技术及轮作制度的采用。……人口数量上升促进了技术变化,人口增长也导致了资源存量增长。

——《近代德国国内人口变迁析论》

大英帝国崛起

德意志帝国崛起

……

欧洲成为列强最多最集中的大洲

大国崛起

土豆在欧洲

拒绝 、歧视

庭院种植、作为观赏

接受

促进欧洲人口增长

促进欧洲经济发展,为工业革命的发生提供了有利条件

促进了国力的增强,实现了大国崛起

全面推广、成为主粮

品种不断得到优化

物种 传入及发展

玉米

马铃薯

甘薯

番茄

辣椒

结合教材P8-10,完成学案:(二)美洲物种在欧洲的传播

①最初为观赏植物; ②16世纪中叶,在南欧地区广泛种植,成为当地主要的粮食和饲料作物之一; ③17世纪,成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲。

最初为观赏植物;16世纪末,作为食用作物开始在欧洲推广

甘薯引入欧洲后,传播比较缓慢

18世纪中叶在欧洲开始作食用栽培;

18世纪末,经过欧洲培育的番茄新品种传回美洲。

15世纪末传入西班牙;16世纪传到英国等欧洲国家。

土豆的故乡

土豆和它的兄弟姐妹远赴他乡,

他乡有哪些朋友来到它的故乡。

类别 具体物种

粮食类

水果类

蔬菜类

经济类

牲畜家禽

结合教材P10,完成学案

(三)分类列举其他地区物种在美洲的推广

类别 传入及推广

小麦

水稻

结合教材P10,完成学案

(四)其他地区粮食物种在美洲的推广

土豆改变世界

提高了世界粮食产量,

促进了世界人口(快速)增长,

促进了世界各地的经济发展。

改变了人们的饮食习惯,

促进了相关文化的形成。

“如果农业和资本主义是第一次和第二次“大跨越”的话,那么或许我们应该在两者之间再增加一个阶段……这个阶段就是全球贸易,大约出现于地理大发现的时代。动植物资源和矿产资源在世界范围内的分布不均衡是全球贸易的重要推动力,它导致食糖、烟草、香料和资金在各个地区之间流动。 没有全球贸易,就没有资本主义;没有资本主义,就没有工业革命—— 至少工业革命会改头换面。”

——安德鲁·玛尔《BBC世界史》

推动了经济和贸易的发展,

促进了世界经济联系的增强

大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场,原来在近东贸易中数量极少的商品如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品,进出口量骤增……许多昔日的奢侈品成为大众日用品。

——李吟枫《世界市场的形成及历史作用

对当地生态环境产生影响。

粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”

物种交流是世界文明交流的重要方式,促进了人类文明的发展。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化