14. 定风波 课件 (1)

图片预览

文档简介

课件31张PPT。定风波 )莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,

山头斜照却相迎。

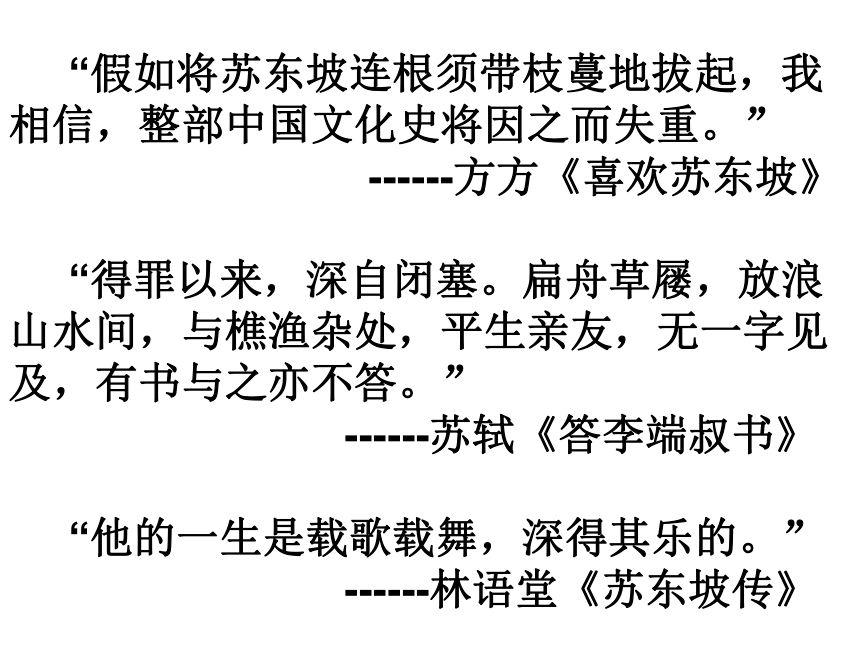

回首向来萧洒处,归去,也无风雨也无晴.定风波 苏轼 “假如将苏东坡连根须带枝蔓地拔起,我相信,整部中国文化史将因之而失重。”

------方方《喜欢苏东坡》

“得罪以来,深自闭塞。扁舟草屦,放浪山水间,与樵渔杂处,平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答。”

------苏轼《答李端叔书》

“他的一生是载歌载舞,深得其乐的。”

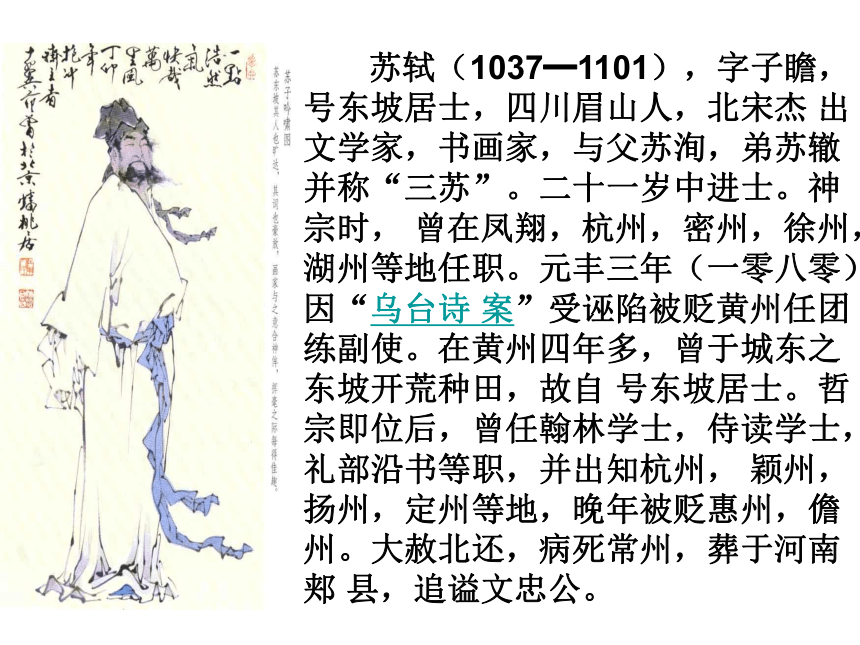

------林语堂《苏东坡传》苏轼 苏轼(1037━1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰 出文学家,书画家,与父苏洵,弟苏辙并称“三苏”。二十一岁中进士。神宗时, 曾在凤翔,杭州,密州,徐州,湖州等地任职。元丰三年(一零八零)因“乌台诗 案”受诬陷被贬黄州任团练副使。在黄州四年多,曾于城东之东坡开荒种田,故自 号东坡居士。哲宗即位后,曾任翰林学士,侍读学士,礼部沿书等职,并出知杭州, 颖州,扬州,定州等地,晚年被贬惠州,儋州。大赦北还,病死常州,葬于河南郏 县,追谥文忠公。乌 台 诗 案乌台诗 案 大约是苏轼在朝廷当礼部尚书之时,在他被贬谪之前,有一日,他去王安石的书房乌斋去找王安石,王不在,苏轼见乌斋台桌上摆着一首只写得两句尚未写完的诗──“明月枝头叫,黄狗卧花心。”苏东坡瞧了又瞧,好生质疑,觉得明月怎能在枝头叫呢?黄狗又怎么会在花心上卧呢?以为不妥。于是提笔一改,将诗句改为“明月当空照,黄狗卧花荫。”? 王安石回来后,对苏轼改他的诗极为不满,就将他贬到合浦。苏东坡到合浦后,一天,他出室外散步,见一群小孩子围在一堆花丛前猛喊:“黄狗罗罗,黑狗罗罗,快出来呀!罗罗,罗罗,罗罗。?”苏东坡出于好奇心,走过去问小孩喊什么,小孩说,我们叫虫子快点出来,好捉它。苏东坡凑近花前一看,见有几条象芝麻大的黄色、黑色的小虫在花蕊里蠕动,就问小孩说:“这是什么虫?”小孩说:“黄狗虫,黑狗虫。”苏东坡离开花丛,?来到一棵榕树下,正碰到树上有一阵清脆的鸟叫声,便问旁人:“这是什么鸟?”旁人答道:“这叫明月鸟。”此刻苏东坡才恍然大悟,知自己错改了王安石的诗。 ?

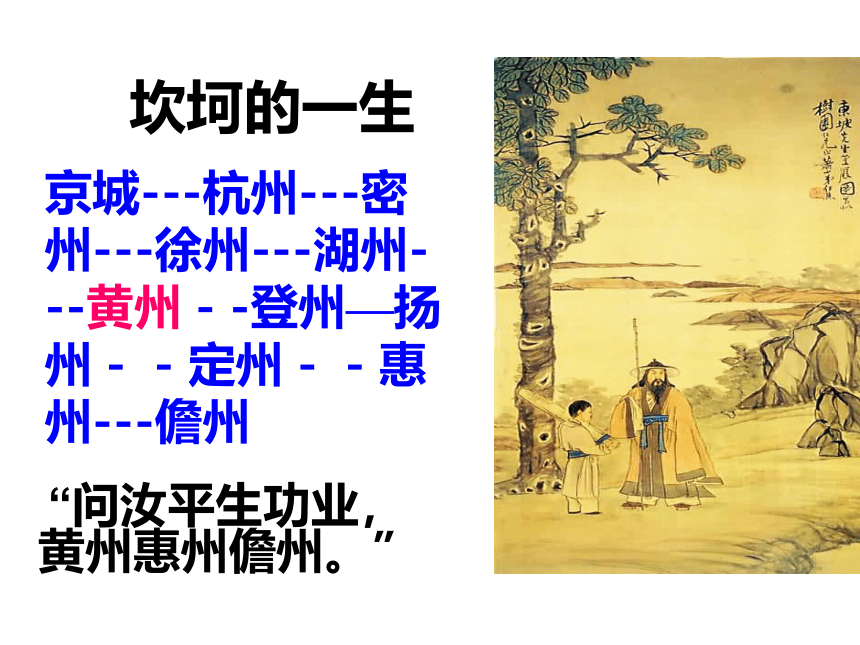

但后人评价说,王安石身为宰相,气量心胸也太狭小,他虽懂得地方上的风俗人情,也不应该因苏轼错改了他的两句诗,而立“乌台诗案”,置苏下狱,进而又随便发配人家。这样做,与搞“文字狱”有何区别。其实,从史实上看,王安石罚苏东坡,错改两句诗不过是表面上的次要的原因,实质上主要原因,则是政治上苏轼反对王安石变法。因此,苏轼先被贬惠州,后再次遭贬儋州。 元丰二年(1079年),苏轼被调到湖州做地方官,他照例给朝廷写封感谢信《湖州谢上表》,表中苏轼流露了对当政朝臣的轻蔑,其中有一段讥讽新法之辞:“伏念臣性资顽鄙,名迹堙微。议论阔疏,文学浅陋。……知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能收养小民。”与保守党对立的新党,便把握这个大好机会,把这些话曲解,还以苏轼所写的百余首诗词作为罪证。他们指苏轼借古讽今,谤讪朝廷,影射皇帝。指苏轼并非直接攻击他们,而是间接指斥重用他们的宋神宗。他们以此作为把柄,弹劾苏轼欺君妄上。结果苏轼被冠以“文字毁谤君相”的罪名而被捕,解往汴京下狱。后神宗拒绝了处死他的上奏,改判为贬谪到黄州,世称“乌台诗案”。 ? ?乌台即御史台。由于这案的发起者都是御史台的言官,他们包括御史中丞李定,监察御史里行(御史台的见习史官)舒覃、何正臣等,因此称为“乌台诗案”。 在任地方长官期间,他关心民众疾苦,做了许多利民的好事,深受民众拥戴。 苏轼的文学作品标志着北宋文学创作的最高成就。他博学多才,是著名的散文家,为唐宋八大家之一;为著名诗人,同宋代著名诗人黄庭坚并称“苏黄”,为杰出的词人,开辟了豪放词风,同杰出词人辛弃疾并称“苏辛”,对后世产生了很大影响;为著名书法家,同黄庭坚,米芾,蔡襄并称“宋四家”;为著名画家,工枯木竹石。此外,在农田水利,教育,音乐,医药,数学,金石,美学,烹饪等方面都有重要成就。坎坷的一生

京城---杭州---密州---徐州---湖州---黄州--登州—扬州--定州--惠州---儋州

“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”学习目标:

1、感受词人的形象,体会作者豁达的胸怀和作品旷达的意境。

2、理解作品的思想内容,体会诗歌中包含的人生哲理。

3、学习本词以小见大的表现手法。

学习重点:

感受词人淡定从容、豁达洒脱的形象,体会作者豁达的胸怀和作品旷达的意境;学习本词以小见大的表现手法。

学习难点:

理解作品的思想内容,体会诗歌中包含的人生哲理。 诵读课文,积累感悟 朗读的要求:

1、读准字音

2、读出节奏

3、读出感情1、读准字音 同行 xíng

吟啸 yín xiào

芒鞋 máng

料峭 qiào

萧瑟 sè

一蓑烟雨 suō

2、读出节奏 3、读出感情莫听/穿林/打叶声,何妨/吟啸/且徐行。竹杖/芒鞋/轻胜马,谁怕?一蓑烟雨/任平生。 料峭/春风/吹酒醒,微冷,山头/斜照/却相迎。回首/向来/萧瑟处,归去,也无风雨/也无晴。 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,

山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,

也无风雨也无晴。定风波 苏轼 鉴赏词作 点拨方法1、知人论世;

2、找意象,理解象征义;

3、找感情词或暗含感情的词;

4、善于想象和联想,体会诗中要暗示或启迪的东西;

5、抓住词眼或主旨句;

6、分析表达技巧。 解读小序 了解背景 三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。思考:

小序交代了哪些信息?地点: 沙湖道中人物: 同行 、余事件: 遇雨 已而遂晴感觉: 同行皆狼狈,余独不觉时间: 1082年3月7日词前小序云:

“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行

皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此”。 知人论世 王安石变法时,苏轼因不满新法中某些政策及其执行中的流弊,写过一些批评和讽刺性的诗文,被有些人将他以“谤讪新政”之罪弹劾入狱,这就是有名的“乌台诗案”。结果20多人受到牵连,苏轼差点被杀,最后被贬为黄州团练副使。他在那里偏居荒野,躬耕自乐。1082年的春天,诗人到黄冈东南三十里的沙湖购买田地。元丰五年三月七日,他由几个朋友陪同去沙湖相田看地。沙湖在黄州城东三十里,时值春天,阴晴不定,出门时,风和日丽,于是让带着雨具的家僮先行。却不料途中转阴,进而风雨袭来。大家淋得狼狈,而东坡浑然不觉,从容不迫地一边吟啸一边慢步前行。不久雨散云收,斜阳复出。此次沙湖之行就催生了这首《定风波》。 整体把握 初步鉴赏 (一)疏通词意

上片:不必去理会那穿林字打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,有什么可怕!我披着一身蓑衣,只管在风雨中过上它一生。

下片:料峭的春风将我的酒意吹醒,我感到有些微冷。山头初晴的斜阳却殷殷相迎。回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。 (二)整体感知1、这首词的主旨句应该是在哪里?

2、如果把全词浓缩为一个字或一个词(词组),你会想到哪个字?为什么?词中的主人公给你的印象是什么?请你用一个词概括。

思考:大雨滂沱,作者却说“竹杖芒鞋轻胜马”,真的如此吗?赏析探究“竹杖芒鞋”闲散江湖“马”奔波官场“竹杖芒鞋

轻胜马”两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场思考:相对于众人的“狼狈”,苏轼在风雨中又是怎样的形象呢?赏析探究 “一蓑烟雨任平生”赏析探究“烟雨”自然界的风雨,

政治上的风云变幻“任”镇定、从容、洒脱和旷达 思考:小序中“已而遂晴”对应的是下阕的哪句?赏析探究“山头斜照”

“晴”自然景象

人生中的顺境 思考:“也无风雨也无晴” 写出了词人怎样的人生感悟?赏析探究“风雨”“晴”名利的失和得

官职的降和升

人生的逆境和顺境3、“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”的深层含义是什么?这句诗写出了作者怎样的人生感悟?明确:

⑴“风雨”二字,一语双关。既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

“晴”比喻春风得意的顺境。

⑵这一句是此词的画龙点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬间所获得的顿悟和启示。人生有顺逆、有成败、有荣辱、有祸福。但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超越的心态去对待,胜不骄,败不馁,福不喜,祸不悲,这样才能完成自己的人格修养。风雨改变不了苏东坡,也改变不了我们。4、本词以一场自然风雨实写人生风雨、人生态度,不细细品味,难揣其意,大家思考,词人运用了一种什么表现手法做到的?明确:

⑴以小见大

⑵一语双关

⑶虚实结合作业:写一篇课后随笔《东坡先生,我对你说…》

要求:

课后查找苏轼资料,结合自己的体验,字数300字左右,多多益善。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,

山头斜照却相迎。

回首向来萧洒处,归去,也无风雨也无晴.定风波 苏轼 “假如将苏东坡连根须带枝蔓地拔起,我相信,整部中国文化史将因之而失重。”

------方方《喜欢苏东坡》

“得罪以来,深自闭塞。扁舟草屦,放浪山水间,与樵渔杂处,平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答。”

------苏轼《答李端叔书》

“他的一生是载歌载舞,深得其乐的。”

------林语堂《苏东坡传》苏轼 苏轼(1037━1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰 出文学家,书画家,与父苏洵,弟苏辙并称“三苏”。二十一岁中进士。神宗时, 曾在凤翔,杭州,密州,徐州,湖州等地任职。元丰三年(一零八零)因“乌台诗 案”受诬陷被贬黄州任团练副使。在黄州四年多,曾于城东之东坡开荒种田,故自 号东坡居士。哲宗即位后,曾任翰林学士,侍读学士,礼部沿书等职,并出知杭州, 颖州,扬州,定州等地,晚年被贬惠州,儋州。大赦北还,病死常州,葬于河南郏 县,追谥文忠公。乌 台 诗 案乌台诗 案 大约是苏轼在朝廷当礼部尚书之时,在他被贬谪之前,有一日,他去王安石的书房乌斋去找王安石,王不在,苏轼见乌斋台桌上摆着一首只写得两句尚未写完的诗──“明月枝头叫,黄狗卧花心。”苏东坡瞧了又瞧,好生质疑,觉得明月怎能在枝头叫呢?黄狗又怎么会在花心上卧呢?以为不妥。于是提笔一改,将诗句改为“明月当空照,黄狗卧花荫。”? 王安石回来后,对苏轼改他的诗极为不满,就将他贬到合浦。苏东坡到合浦后,一天,他出室外散步,见一群小孩子围在一堆花丛前猛喊:“黄狗罗罗,黑狗罗罗,快出来呀!罗罗,罗罗,罗罗。?”苏东坡出于好奇心,走过去问小孩喊什么,小孩说,我们叫虫子快点出来,好捉它。苏东坡凑近花前一看,见有几条象芝麻大的黄色、黑色的小虫在花蕊里蠕动,就问小孩说:“这是什么虫?”小孩说:“黄狗虫,黑狗虫。”苏东坡离开花丛,?来到一棵榕树下,正碰到树上有一阵清脆的鸟叫声,便问旁人:“这是什么鸟?”旁人答道:“这叫明月鸟。”此刻苏东坡才恍然大悟,知自己错改了王安石的诗。 ?

但后人评价说,王安石身为宰相,气量心胸也太狭小,他虽懂得地方上的风俗人情,也不应该因苏轼错改了他的两句诗,而立“乌台诗案”,置苏下狱,进而又随便发配人家。这样做,与搞“文字狱”有何区别。其实,从史实上看,王安石罚苏东坡,错改两句诗不过是表面上的次要的原因,实质上主要原因,则是政治上苏轼反对王安石变法。因此,苏轼先被贬惠州,后再次遭贬儋州。 元丰二年(1079年),苏轼被调到湖州做地方官,他照例给朝廷写封感谢信《湖州谢上表》,表中苏轼流露了对当政朝臣的轻蔑,其中有一段讥讽新法之辞:“伏念臣性资顽鄙,名迹堙微。议论阔疏,文学浅陋。……知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能收养小民。”与保守党对立的新党,便把握这个大好机会,把这些话曲解,还以苏轼所写的百余首诗词作为罪证。他们指苏轼借古讽今,谤讪朝廷,影射皇帝。指苏轼并非直接攻击他们,而是间接指斥重用他们的宋神宗。他们以此作为把柄,弹劾苏轼欺君妄上。结果苏轼被冠以“文字毁谤君相”的罪名而被捕,解往汴京下狱。后神宗拒绝了处死他的上奏,改判为贬谪到黄州,世称“乌台诗案”。 ? ?乌台即御史台。由于这案的发起者都是御史台的言官,他们包括御史中丞李定,监察御史里行(御史台的见习史官)舒覃、何正臣等,因此称为“乌台诗案”。 在任地方长官期间,他关心民众疾苦,做了许多利民的好事,深受民众拥戴。 苏轼的文学作品标志着北宋文学创作的最高成就。他博学多才,是著名的散文家,为唐宋八大家之一;为著名诗人,同宋代著名诗人黄庭坚并称“苏黄”,为杰出的词人,开辟了豪放词风,同杰出词人辛弃疾并称“苏辛”,对后世产生了很大影响;为著名书法家,同黄庭坚,米芾,蔡襄并称“宋四家”;为著名画家,工枯木竹石。此外,在农田水利,教育,音乐,医药,数学,金石,美学,烹饪等方面都有重要成就。坎坷的一生

京城---杭州---密州---徐州---湖州---黄州--登州—扬州--定州--惠州---儋州

“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”学习目标:

1、感受词人的形象,体会作者豁达的胸怀和作品旷达的意境。

2、理解作品的思想内容,体会诗歌中包含的人生哲理。

3、学习本词以小见大的表现手法。

学习重点:

感受词人淡定从容、豁达洒脱的形象,体会作者豁达的胸怀和作品旷达的意境;学习本词以小见大的表现手法。

学习难点:

理解作品的思想内容,体会诗歌中包含的人生哲理。 诵读课文,积累感悟 朗读的要求:

1、读准字音

2、读出节奏

3、读出感情1、读准字音 同行 xíng

吟啸 yín xiào

芒鞋 máng

料峭 qiào

萧瑟 sè

一蓑烟雨 suō

2、读出节奏 3、读出感情莫听/穿林/打叶声,何妨/吟啸/且徐行。竹杖/芒鞋/轻胜马,谁怕?一蓑烟雨/任平生。 料峭/春风/吹酒醒,微冷,山头/斜照/却相迎。回首/向来/萧瑟处,归去,也无风雨/也无晴。 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,

山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,

也无风雨也无晴。定风波 苏轼 鉴赏词作 点拨方法1、知人论世;

2、找意象,理解象征义;

3、找感情词或暗含感情的词;

4、善于想象和联想,体会诗中要暗示或启迪的东西;

5、抓住词眼或主旨句;

6、分析表达技巧。 解读小序 了解背景 三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。思考:

小序交代了哪些信息?地点: 沙湖道中人物: 同行 、余事件: 遇雨 已而遂晴感觉: 同行皆狼狈,余独不觉时间: 1082年3月7日词前小序云:

“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行

皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此”。 知人论世 王安石变法时,苏轼因不满新法中某些政策及其执行中的流弊,写过一些批评和讽刺性的诗文,被有些人将他以“谤讪新政”之罪弹劾入狱,这就是有名的“乌台诗案”。结果20多人受到牵连,苏轼差点被杀,最后被贬为黄州团练副使。他在那里偏居荒野,躬耕自乐。1082年的春天,诗人到黄冈东南三十里的沙湖购买田地。元丰五年三月七日,他由几个朋友陪同去沙湖相田看地。沙湖在黄州城东三十里,时值春天,阴晴不定,出门时,风和日丽,于是让带着雨具的家僮先行。却不料途中转阴,进而风雨袭来。大家淋得狼狈,而东坡浑然不觉,从容不迫地一边吟啸一边慢步前行。不久雨散云收,斜阳复出。此次沙湖之行就催生了这首《定风波》。 整体把握 初步鉴赏 (一)疏通词意

上片:不必去理会那穿林字打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,有什么可怕!我披着一身蓑衣,只管在风雨中过上它一生。

下片:料峭的春风将我的酒意吹醒,我感到有些微冷。山头初晴的斜阳却殷殷相迎。回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。 (二)整体感知1、这首词的主旨句应该是在哪里?

2、如果把全词浓缩为一个字或一个词(词组),你会想到哪个字?为什么?词中的主人公给你的印象是什么?请你用一个词概括。

思考:大雨滂沱,作者却说“竹杖芒鞋轻胜马”,真的如此吗?赏析探究“竹杖芒鞋”闲散江湖“马”奔波官场“竹杖芒鞋

轻胜马”两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场思考:相对于众人的“狼狈”,苏轼在风雨中又是怎样的形象呢?赏析探究 “一蓑烟雨任平生”赏析探究“烟雨”自然界的风雨,

政治上的风云变幻“任”镇定、从容、洒脱和旷达 思考:小序中“已而遂晴”对应的是下阕的哪句?赏析探究“山头斜照”

“晴”自然景象

人生中的顺境 思考:“也无风雨也无晴” 写出了词人怎样的人生感悟?赏析探究“风雨”“晴”名利的失和得

官职的降和升

人生的逆境和顺境3、“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”的深层含义是什么?这句诗写出了作者怎样的人生感悟?明确:

⑴“风雨”二字,一语双关。既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

“晴”比喻春风得意的顺境。

⑵这一句是此词的画龙点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬间所获得的顿悟和启示。人生有顺逆、有成败、有荣辱、有祸福。但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超越的心态去对待,胜不骄,败不馁,福不喜,祸不悲,这样才能完成自己的人格修养。风雨改变不了苏东坡,也改变不了我们。4、本词以一场自然风雨实写人生风雨、人生态度,不细细品味,难揣其意,大家思考,词人运用了一种什么表现手法做到的?明确:

⑴以小见大

⑵一语双关

⑶虚实结合作业:写一篇课后随笔《东坡先生,我对你说…》

要求:

课后查找苏轼资料,结合自己的体验,字数300字左右,多多益善。