15.李清照词二首 课件 (5)

图片预览

文档简介

课件26张PPT。第15课 李清照词二首 漫步宋词 浣溪沙

李清照

绣面芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮。眼波才动被人猜。一面风情深有韵,半笺娇恨寄幽怀,月移花影约重来。

赏析:这首言情小调通过对一个女子情态的几个侧面的摹写,不仅生动地勾勒出她美丽动人的外貌,而且也展现出人物大胆天真的性格,以及蕴藏在心底的细腻幽深的感情。

这首反映爱情的小令,词语鲜明生动而不失其朴直。只要把它放在被封建礼教重重包裹的那个时代,只要不带任何世俗偏见,便会发现易安笔下的这个秀外慧中的少女多么可爱,她对幸福、自由的追求又是多么真挚、炽烈、大胆,从而也会惊叹这首词多么质朴深刻、生机盎然。目标学法1.了解李清照的生平及其人生遭际、文学地位。

2.认识李清照超尘脱俗的美学观点。

3.初步体会李清照词作婉约和谐优美的特点,即一种阴柔的美。

4.体会李清照词中通过议论画龙点睛的手法及心理活动的描写。

《鹧鸪天·桂花》是一首咏物词,把握咏物词特点,理解词人通过塑造桂花这一形象,让人了解到隐居君子高尚的德行情操,实际上也是词人隐居生活中具有蓬勃生机和无穷乐趣的反映。《永遇乐》重点把握乐景写哀情的表达方式,全词通过鲜明的对比,以深沉凝重的笔法勾勒出两个截然不同的时代,借以抒发自己深深的国恨家愁和孤寂凄苦之情,以及对时局的关切,对余生的担忧。基础梳理1.字音识记

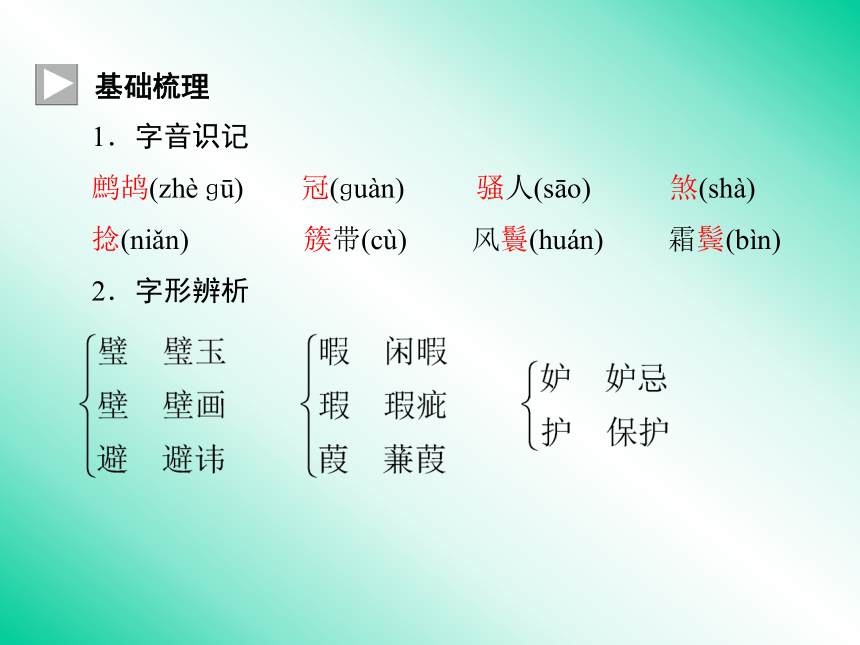

鹧鸪(zhè ɡū) 冠(ɡuàn) 骚人(sāo) 煞(shà)

捻(niǎn) 簇带(cù) 风鬟(huán) 霜鬓(bìn)

2.字形辨析3.常识整合

(1)作者连线

李清照(1084-约1151),自号易安居士,历城(今山东济南)人。她的词,从内容看,绝大多数是言情写愁,都写得很精到,很富于特色。她工于造词,善于创意出奇,善于用白描手法塑造出鲜明动人的艺术形象,在语言艺术上有独特的造诣。从艺术风格看,绝大多数作品是婉约的,她被看作是婉约派的代表词人之一。后人有《漱玉词》辑本。今人有《李清照集校注》。(2)背景链接

《鹧鸪天·桂花》

北宋末年受党争的牵累,李清照的公公赵挺之死后,她曾随丈夫赵明诚屏居乡里约十年之久。摆脱了官场上的勾心斗角,离开了都市的喧嚣,悉心研究金石书画,易安室中畅怀对饮,唱和嬉戏,给他们的隐退生活带来了蓬勃的生机和无穷的乐趣。他们忘名远利,双双沉醉于美好、和谐的艺术天地中,此情此景,和桂花那种“暗淡轻黄”、“情疏迹远”,但求馥香自芳的韵致是何等的相似。言为心声,文如其人,这首词是李清照特定情怀的反映,是一种寄寓和隐喻。《永遇乐》

此词是“靖康之变”后,作者流寓江南时所作。(宋)张端义《贵耳集》上卷:“李清照南渡以来,常怀京洛旧事。晚年赋元宵《永遇乐》词。”可见本篇当时是词人晚年流离南宋都城临安期间所作。“靖康之变”后,李清照举家南逃,开始了颠沛流离的生活。不久,丈夫赵明诚病死,建康形势危急,李清照再度流亡在浙江、福建之间,孤身一人,漂泊无定,境况极为悲惨,最后在孤苦中度过了晚年。这时期,李清照的作品较前期发生了明显的变化,表现出高度的爱国热情和忧国怀乡的情绪,以及在孤寂生活中深重的哀愁,深刻反映时代的苦难和个人不幸的命运。这首词即是在临安寓居时所作,表达了盛衰之感和身世之悲。课文解读1.主旨感悟

《鹧鸪天·桂花》:这是一首咏桂词。作者通过赞扬桂花的色淡香浓、迹远品高,表现了自己独特高尚的人格理想,同时也展现了词人超凡脱俗的美学观点。

《永遇乐》:这是一首描写元宵灯节的词。全词通过鲜明对比,以眼下的元宵和过去元宵的不同情景对比,以深沉凝重的笔法勾勒出两个截然不同的时代,借以抒发自己深沉的盛衰之慨和身世之悲。2.句段赏析

(1)暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。

品评:这十四字形神兼备,写出了桂花的独特风韵。前句重在赋“色”,兼及体性;后句重在咏怀,突出“香”字。“暗淡轻黄”四字写出了桂花的光泽和颜色:光泽不鲜艳耀眼,颜色也是淡黄色,说明桂花不以明亮炫目的光泽和浓艳娇媚的颜色取悦于人。“体性柔”则说这种花的花身和性质,“情疏迹远只香留”,说明桂花不追求繁华炫目,不追求万人敬赏,虽“情疏迹远”却将香气留与人间,这是作者所尤为欣赏的品质。(2)梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。

品评:梅花,虽然开在早春,开在百花之前,而且姿容秀丽,姿态万千,但是,面对着“暗淡轻黄体性柔”的桂花,她却不能不生嫉妒之意;菊花,虽然开在深秋,独放百花之后,而且清雅秀美,幽香袭人,但面对着“情疏迹远只香留”的桂花,她也不能掩饰羞愧之容。于是,正值中秋八月开放的桂花便理所当然地成为花中之冠了。这里以梅菊来陪衬,表明了桂花是众多的秋季名花之冠。(3)落日熔金,暮云合璧,人在何处?

品评:这里用了以乐景写哀情的手法,词人在此浓墨重彩描绘元夕绚丽的暮景,前两句对仗工整,辞采鲜丽,形象生动。这晴朗的暮景预示着今晚的元宵将有一番繁华热闹的景象。但紧接着一句“人在何处”宕了开去,这是一声充满迷惘与痛苦的长叹:我如今在哪里?我在异乡漂泊啊!这里包含着词人由今而昔、又由昔而今的意念活动。置身表面上依然热闹繁华的临安,恍惚间仿佛又回到了“中州盛日”,但旋即又意识到这只不过是一时的幻觉,因而不由自主地发出“人在何处”的叹息。这是一个饱经丧乱的人在似曾相识的情景面前产生的一时的感情活动,看似突兀,实则含蕴丰富,耐人寻味。(4)如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。

品评: “如今”三句是心理描写,当中透露出词人对现实浓浓的感伤和对未来命运深深的忧虑。历尽国破、家亡、夫死之痛,如今的词人已不再是当年簇带济楚的少女,而变为形容憔悴、蓬头霜鬓的老妇,哪有心情夜间出去赏灯游乐呢?时代在词人的心灵上投下了巨大的阴影。“不如向、帘儿底下,听人笑语”则横生波澜,词人一方面担心面对元宵胜景会触动今昔盛衰之慨,加深内心的痛苦;另一方面却又怀念着往昔的元宵盛况,想在观赏今夕的繁华中重温旧梦,给沉重的心灵一点慰藉。这种矛盾心理,看起来似乎透露出她对生活还有所追恋的向往,但骨子里却蕴含着无限的孤寂悲凉。面对现实的繁华热闹,她却只能在隔帘笑语声中聊温旧梦,这是何等的悲凉!3.探究拓展

(1)《鹧鸪天》是一首咏桂词,有人评价它说“风格独特,颇得宋诗之风,即以议论入词,托物抒怀”。请你结合具体的句子谈谈你的理解。

剖析:咏物诗词一般以咏物抒情为主,绝少议论。李清照的这首咏桂词一反传统,以议论入词,又托物抒怀。咏物既不乏形象,议论也能充满诗意,别开生面。除句首二句咏物,以下转入议论。“何须浅碧深红色,自是花中第一流”,花以红为美,而碧牡丹、绿萼梅尤为名贵,这是一般人的审美观点。在李清照看来,品格的美、内在的美尤为重要。“何须”二字,把仅以色美取胜的群花一笔荡开,而推出色淡香浓、迹远品高的桂花,大书特书,“自是花中第一流”,这是第一层议论。“梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋”为第二层议论。李清照一生酷爱梅花,咏梅词达五首之多。“香脸半开娇旖旎,当庭际,玉人浴出新妆洗”(《渔家傲》),这是写其柔媚洁丽之娇态的;“红酥肯放琼苞碎”(《玉楼春》),这是写其苞蕾红润晶莹,如琼玉缀枝。但她在“暗淡轻黄体性柔”的桂花面前,却不能不油然而生忌妒之意。菊花在李清照的笔下,“清芬酝藉”,“雪清玉瘦”(《多面》),然而,面对“情疏迹远只香留”的桂花,也只有掩面含羞,自叹弗如了。接着又从节令上着眼,称桂花为中秋时节的花中之冠。“画栏开处”暗用李贺《金铜仙人辞汉歌》中的诗句“画栏桂树悬秋香”。“骚人可煞无情思,何事当年不见收”为第三层议论。这里,词人退开一步,不再就花论花,而是从评说古人下笔。屈原当年作《离骚》,遍收名花珍卉、以喻君子修身养德,惟独桂花不在其列。李清照很为桂花抱屈,因而毫不客气地批评了这位先贤,说他情思不足,竟把香冠中秋的桂花给遗漏了,岂非一大遗恨。与李清照同时的陈与义在《清平乐·咏桂》词中也说:“楚人未识孤妍,《离骚》遗恨千年。”可谓不谋而合。

李清照的这首咏物词咏物而不滞于物。其间或以群花作比,或以梅菊陪衬,或评骘古人,从多层次的议论中,形象地展现了作者那超尘脱俗的美学观点和对桂花由衷的赞美和崇敬。(2)古人咏物,往往托物言志或者托物抒情。李清照借“桂花”表现了怎样的情致?

剖析:词人之所以推崇桂花,是因为她十分注重桂花的内在美,词人正是借咏桂花来表现自己独特高尚的人格理想。在词人看来,只要味香性柔,无须浅碧深红,便足以称“花中第一流”。可见在李清照看来,内在美远比外在美更为重要。为了推崇桂花,作者甚至不惜用兼具内外之美的梅菊来作陪衬,让梅菊在桂花面前也不由得生“妒”含“羞”,可见桂花的骄人与高贵。最后,作者更直接谈及咏桂与情思的关系,她批评屈原当年不收桂花入《离骚》是“情思”不够的缘故。至此,作者既为桂花“正”了“名”,又抒发了自己的一怀幽情。实际上,那“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留”的桂花,正是作者傲视尘俗、乱世挺拔的正直性格的写照。(3)《永遇乐》是怎样以乐景写哀情的?结合作品加以赏析。

剖析:这首描写元夕的词一反常调,以今昔元宵的不同情景作对比,抒发了深沉的盛衰之感和身世之悲。词中采用了以乐景写哀情的手法。

上片写元宵时的景物与矛盾心态。“落日熔金,暮云合璧”,夕阳娇艳,晚云瑰丽,面对这晴朗的暮景,词人却发出了“人在何处”的长叹,这是一声充满着迷惘和痛苦的叹息。国破家亡,心情悲苦,神志恍惚,一时间竟不知自己置身何处,这是词人南渡之后心灵遭受重创的具体表现。“染柳烟浓,吹梅笛怨”,点出时令是初春,早春时节烟雾弥漫在新绿的柳条之间,四处又传来“吹梅笛怨”的声响,可谓春意盎然,词人在此却插入冷冷的一问“春意知几许”。到底酝酿了多少“春意”?“春意”又能持续多长时间?还能享受多少“春意”的快乐?面对春日美景词人却隐隐透出了几许忧虑。“元宵佳节,融和天气”,但谁又能保证“次第岂无风雨”?在淡淡的春意中又掺进了浓浓的隐忧。这正深刻地反映了词人南渡以来颠沛流离的境遇和深重的国难家仇所形成的特殊心境。词中写的都是乐景,但作者所要表达的却都是哀伤的情感。

王夫之《姜斋诗话》说:“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。”这里就是用“以乐景写哀”的手法,来强化所要表达的哀情。一、基础训练

1.下列各组词语中加点的读音全都相同的一项是( )

A.夺冠 弱冠 冠冕堂皇 B.当年 当作 安步当车

C.盛日 盛世 盛气凌人 D.济世 济济 同舟共济解析:A项,ɡuàn/ɡuàn/ɡuān;B项,dānɡ/dànɡ/ dànɡ;C项,均读“shènɡ”;D项,jì/jǐ/jì。

答案:C2.下列各组词语中书写有误的一项是( )

A.何须 一流 中秋 B.熔金 合璧 元霄

C.融合 闲暇 捻线 D.云鬟 霜鬓 次第解析:B项,霄—宵。

答案:B二、阅读提升

(一)课内阅读?

5. 阅读下面这首词,完成后面的问题。?

鹧鸪天·桂花?

李清照?

暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。何须浅碧轻红色,自是花中第一流。

梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。骚人可煞无情思,何事当年不见收。?

古人咏物,往往托物言志或者托物抒情。李清照借“桂花”表现了怎样的情致??

答:_____________________? 答案:桂花的色淡味香,体性温雅,有内在美,而那些徒有“浅碧轻红”、艳丽外表的花,没有内在美,不能称为花中第一流。为了推崇桂花,作者甚至让梅花生妒,使菊花含羞,还批评屈原当年不收桂花入《离骚》。至此,作者为桂花“正”了“名”。实际上,那“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留”的桂花,正是作者傲视尘俗、乱世挺拔的正直性格的写照。在议论的过程中,也表达了作者的情致。桂花的品格和处境就是作者的品格和处境。她对这种品格的自珍和自信,就是对自己的人格志趣的自珍和自信。祝您学业有成

李清照

绣面芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮。眼波才动被人猜。一面风情深有韵,半笺娇恨寄幽怀,月移花影约重来。

赏析:这首言情小调通过对一个女子情态的几个侧面的摹写,不仅生动地勾勒出她美丽动人的外貌,而且也展现出人物大胆天真的性格,以及蕴藏在心底的细腻幽深的感情。

这首反映爱情的小令,词语鲜明生动而不失其朴直。只要把它放在被封建礼教重重包裹的那个时代,只要不带任何世俗偏见,便会发现易安笔下的这个秀外慧中的少女多么可爱,她对幸福、自由的追求又是多么真挚、炽烈、大胆,从而也会惊叹这首词多么质朴深刻、生机盎然。目标学法1.了解李清照的生平及其人生遭际、文学地位。

2.认识李清照超尘脱俗的美学观点。

3.初步体会李清照词作婉约和谐优美的特点,即一种阴柔的美。

4.体会李清照词中通过议论画龙点睛的手法及心理活动的描写。

《鹧鸪天·桂花》是一首咏物词,把握咏物词特点,理解词人通过塑造桂花这一形象,让人了解到隐居君子高尚的德行情操,实际上也是词人隐居生活中具有蓬勃生机和无穷乐趣的反映。《永遇乐》重点把握乐景写哀情的表达方式,全词通过鲜明的对比,以深沉凝重的笔法勾勒出两个截然不同的时代,借以抒发自己深深的国恨家愁和孤寂凄苦之情,以及对时局的关切,对余生的担忧。基础梳理1.字音识记

鹧鸪(zhè ɡū) 冠(ɡuàn) 骚人(sāo) 煞(shà)

捻(niǎn) 簇带(cù) 风鬟(huán) 霜鬓(bìn)

2.字形辨析3.常识整合

(1)作者连线

李清照(1084-约1151),自号易安居士,历城(今山东济南)人。她的词,从内容看,绝大多数是言情写愁,都写得很精到,很富于特色。她工于造词,善于创意出奇,善于用白描手法塑造出鲜明动人的艺术形象,在语言艺术上有独特的造诣。从艺术风格看,绝大多数作品是婉约的,她被看作是婉约派的代表词人之一。后人有《漱玉词》辑本。今人有《李清照集校注》。(2)背景链接

《鹧鸪天·桂花》

北宋末年受党争的牵累,李清照的公公赵挺之死后,她曾随丈夫赵明诚屏居乡里约十年之久。摆脱了官场上的勾心斗角,离开了都市的喧嚣,悉心研究金石书画,易安室中畅怀对饮,唱和嬉戏,给他们的隐退生活带来了蓬勃的生机和无穷的乐趣。他们忘名远利,双双沉醉于美好、和谐的艺术天地中,此情此景,和桂花那种“暗淡轻黄”、“情疏迹远”,但求馥香自芳的韵致是何等的相似。言为心声,文如其人,这首词是李清照特定情怀的反映,是一种寄寓和隐喻。《永遇乐》

此词是“靖康之变”后,作者流寓江南时所作。(宋)张端义《贵耳集》上卷:“李清照南渡以来,常怀京洛旧事。晚年赋元宵《永遇乐》词。”可见本篇当时是词人晚年流离南宋都城临安期间所作。“靖康之变”后,李清照举家南逃,开始了颠沛流离的生活。不久,丈夫赵明诚病死,建康形势危急,李清照再度流亡在浙江、福建之间,孤身一人,漂泊无定,境况极为悲惨,最后在孤苦中度过了晚年。这时期,李清照的作品较前期发生了明显的变化,表现出高度的爱国热情和忧国怀乡的情绪,以及在孤寂生活中深重的哀愁,深刻反映时代的苦难和个人不幸的命运。这首词即是在临安寓居时所作,表达了盛衰之感和身世之悲。课文解读1.主旨感悟

《鹧鸪天·桂花》:这是一首咏桂词。作者通过赞扬桂花的色淡香浓、迹远品高,表现了自己独特高尚的人格理想,同时也展现了词人超凡脱俗的美学观点。

《永遇乐》:这是一首描写元宵灯节的词。全词通过鲜明对比,以眼下的元宵和过去元宵的不同情景对比,以深沉凝重的笔法勾勒出两个截然不同的时代,借以抒发自己深沉的盛衰之慨和身世之悲。2.句段赏析

(1)暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。

品评:这十四字形神兼备,写出了桂花的独特风韵。前句重在赋“色”,兼及体性;后句重在咏怀,突出“香”字。“暗淡轻黄”四字写出了桂花的光泽和颜色:光泽不鲜艳耀眼,颜色也是淡黄色,说明桂花不以明亮炫目的光泽和浓艳娇媚的颜色取悦于人。“体性柔”则说这种花的花身和性质,“情疏迹远只香留”,说明桂花不追求繁华炫目,不追求万人敬赏,虽“情疏迹远”却将香气留与人间,这是作者所尤为欣赏的品质。(2)梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。

品评:梅花,虽然开在早春,开在百花之前,而且姿容秀丽,姿态万千,但是,面对着“暗淡轻黄体性柔”的桂花,她却不能不生嫉妒之意;菊花,虽然开在深秋,独放百花之后,而且清雅秀美,幽香袭人,但面对着“情疏迹远只香留”的桂花,她也不能掩饰羞愧之容。于是,正值中秋八月开放的桂花便理所当然地成为花中之冠了。这里以梅菊来陪衬,表明了桂花是众多的秋季名花之冠。(3)落日熔金,暮云合璧,人在何处?

品评:这里用了以乐景写哀情的手法,词人在此浓墨重彩描绘元夕绚丽的暮景,前两句对仗工整,辞采鲜丽,形象生动。这晴朗的暮景预示着今晚的元宵将有一番繁华热闹的景象。但紧接着一句“人在何处”宕了开去,这是一声充满迷惘与痛苦的长叹:我如今在哪里?我在异乡漂泊啊!这里包含着词人由今而昔、又由昔而今的意念活动。置身表面上依然热闹繁华的临安,恍惚间仿佛又回到了“中州盛日”,但旋即又意识到这只不过是一时的幻觉,因而不由自主地发出“人在何处”的叹息。这是一个饱经丧乱的人在似曾相识的情景面前产生的一时的感情活动,看似突兀,实则含蕴丰富,耐人寻味。(4)如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。

品评: “如今”三句是心理描写,当中透露出词人对现实浓浓的感伤和对未来命运深深的忧虑。历尽国破、家亡、夫死之痛,如今的词人已不再是当年簇带济楚的少女,而变为形容憔悴、蓬头霜鬓的老妇,哪有心情夜间出去赏灯游乐呢?时代在词人的心灵上投下了巨大的阴影。“不如向、帘儿底下,听人笑语”则横生波澜,词人一方面担心面对元宵胜景会触动今昔盛衰之慨,加深内心的痛苦;另一方面却又怀念着往昔的元宵盛况,想在观赏今夕的繁华中重温旧梦,给沉重的心灵一点慰藉。这种矛盾心理,看起来似乎透露出她对生活还有所追恋的向往,但骨子里却蕴含着无限的孤寂悲凉。面对现实的繁华热闹,她却只能在隔帘笑语声中聊温旧梦,这是何等的悲凉!3.探究拓展

(1)《鹧鸪天》是一首咏桂词,有人评价它说“风格独特,颇得宋诗之风,即以议论入词,托物抒怀”。请你结合具体的句子谈谈你的理解。

剖析:咏物诗词一般以咏物抒情为主,绝少议论。李清照的这首咏桂词一反传统,以议论入词,又托物抒怀。咏物既不乏形象,议论也能充满诗意,别开生面。除句首二句咏物,以下转入议论。“何须浅碧深红色,自是花中第一流”,花以红为美,而碧牡丹、绿萼梅尤为名贵,这是一般人的审美观点。在李清照看来,品格的美、内在的美尤为重要。“何须”二字,把仅以色美取胜的群花一笔荡开,而推出色淡香浓、迹远品高的桂花,大书特书,“自是花中第一流”,这是第一层议论。“梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋”为第二层议论。李清照一生酷爱梅花,咏梅词达五首之多。“香脸半开娇旖旎,当庭际,玉人浴出新妆洗”(《渔家傲》),这是写其柔媚洁丽之娇态的;“红酥肯放琼苞碎”(《玉楼春》),这是写其苞蕾红润晶莹,如琼玉缀枝。但她在“暗淡轻黄体性柔”的桂花面前,却不能不油然而生忌妒之意。菊花在李清照的笔下,“清芬酝藉”,“雪清玉瘦”(《多面》),然而,面对“情疏迹远只香留”的桂花,也只有掩面含羞,自叹弗如了。接着又从节令上着眼,称桂花为中秋时节的花中之冠。“画栏开处”暗用李贺《金铜仙人辞汉歌》中的诗句“画栏桂树悬秋香”。“骚人可煞无情思,何事当年不见收”为第三层议论。这里,词人退开一步,不再就花论花,而是从评说古人下笔。屈原当年作《离骚》,遍收名花珍卉、以喻君子修身养德,惟独桂花不在其列。李清照很为桂花抱屈,因而毫不客气地批评了这位先贤,说他情思不足,竟把香冠中秋的桂花给遗漏了,岂非一大遗恨。与李清照同时的陈与义在《清平乐·咏桂》词中也说:“楚人未识孤妍,《离骚》遗恨千年。”可谓不谋而合。

李清照的这首咏物词咏物而不滞于物。其间或以群花作比,或以梅菊陪衬,或评骘古人,从多层次的议论中,形象地展现了作者那超尘脱俗的美学观点和对桂花由衷的赞美和崇敬。(2)古人咏物,往往托物言志或者托物抒情。李清照借“桂花”表现了怎样的情致?

剖析:词人之所以推崇桂花,是因为她十分注重桂花的内在美,词人正是借咏桂花来表现自己独特高尚的人格理想。在词人看来,只要味香性柔,无须浅碧深红,便足以称“花中第一流”。可见在李清照看来,内在美远比外在美更为重要。为了推崇桂花,作者甚至不惜用兼具内外之美的梅菊来作陪衬,让梅菊在桂花面前也不由得生“妒”含“羞”,可见桂花的骄人与高贵。最后,作者更直接谈及咏桂与情思的关系,她批评屈原当年不收桂花入《离骚》是“情思”不够的缘故。至此,作者既为桂花“正”了“名”,又抒发了自己的一怀幽情。实际上,那“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留”的桂花,正是作者傲视尘俗、乱世挺拔的正直性格的写照。(3)《永遇乐》是怎样以乐景写哀情的?结合作品加以赏析。

剖析:这首描写元夕的词一反常调,以今昔元宵的不同情景作对比,抒发了深沉的盛衰之感和身世之悲。词中采用了以乐景写哀情的手法。

上片写元宵时的景物与矛盾心态。“落日熔金,暮云合璧”,夕阳娇艳,晚云瑰丽,面对这晴朗的暮景,词人却发出了“人在何处”的长叹,这是一声充满着迷惘和痛苦的叹息。国破家亡,心情悲苦,神志恍惚,一时间竟不知自己置身何处,这是词人南渡之后心灵遭受重创的具体表现。“染柳烟浓,吹梅笛怨”,点出时令是初春,早春时节烟雾弥漫在新绿的柳条之间,四处又传来“吹梅笛怨”的声响,可谓春意盎然,词人在此却插入冷冷的一问“春意知几许”。到底酝酿了多少“春意”?“春意”又能持续多长时间?还能享受多少“春意”的快乐?面对春日美景词人却隐隐透出了几许忧虑。“元宵佳节,融和天气”,但谁又能保证“次第岂无风雨”?在淡淡的春意中又掺进了浓浓的隐忧。这正深刻地反映了词人南渡以来颠沛流离的境遇和深重的国难家仇所形成的特殊心境。词中写的都是乐景,但作者所要表达的却都是哀伤的情感。

王夫之《姜斋诗话》说:“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。”这里就是用“以乐景写哀”的手法,来强化所要表达的哀情。一、基础训练

1.下列各组词语中加点的读音全都相同的一项是( )

A.夺冠 弱冠 冠冕堂皇 B.当年 当作 安步当车

C.盛日 盛世 盛气凌人 D.济世 济济 同舟共济解析:A项,ɡuàn/ɡuàn/ɡuān;B项,dānɡ/dànɡ/ dànɡ;C项,均读“shènɡ”;D项,jì/jǐ/jì。

答案:C2.下列各组词语中书写有误的一项是( )

A.何须 一流 中秋 B.熔金 合璧 元霄

C.融合 闲暇 捻线 D.云鬟 霜鬓 次第解析:B项,霄—宵。

答案:B二、阅读提升

(一)课内阅读?

5. 阅读下面这首词,完成后面的问题。?

鹧鸪天·桂花?

李清照?

暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。何须浅碧轻红色,自是花中第一流。

梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。骚人可煞无情思,何事当年不见收。?

古人咏物,往往托物言志或者托物抒情。李清照借“桂花”表现了怎样的情致??

答:_____________________? 答案:桂花的色淡味香,体性温雅,有内在美,而那些徒有“浅碧轻红”、艳丽外表的花,没有内在美,不能称为花中第一流。为了推崇桂花,作者甚至让梅花生妒,使菊花含羞,还批评屈原当年不收桂花入《离骚》。至此,作者为桂花“正”了“名”。实际上,那“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留”的桂花,正是作者傲视尘俗、乱世挺拔的正直性格的写照。在议论的过程中,也表达了作者的情致。桂花的品格和处境就是作者的品格和处境。她对这种品格的自珍和自信,就是对自己的人格志趣的自珍和自信。祝您学业有成