17. 爱国词四首 课件 (1)

图片预览

文档简介

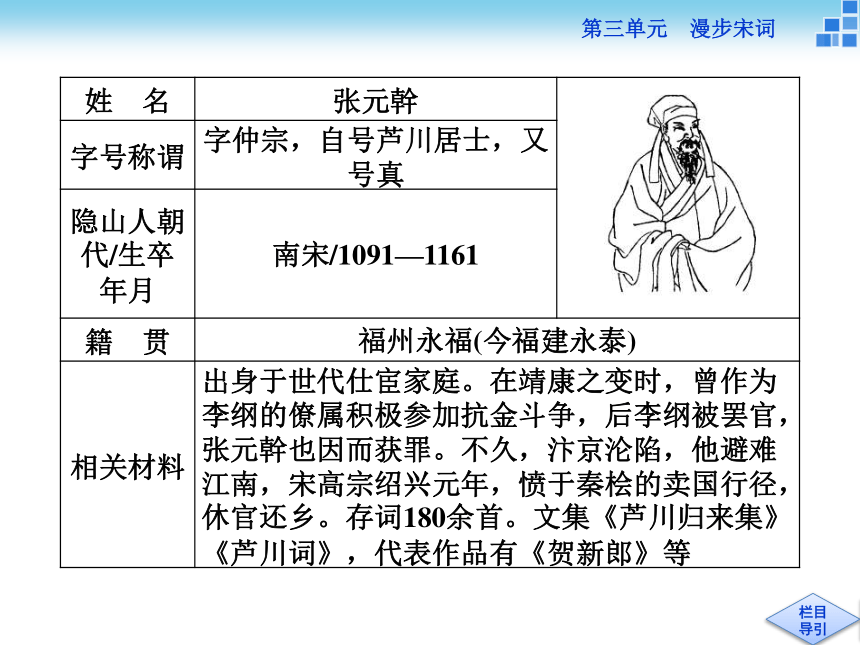

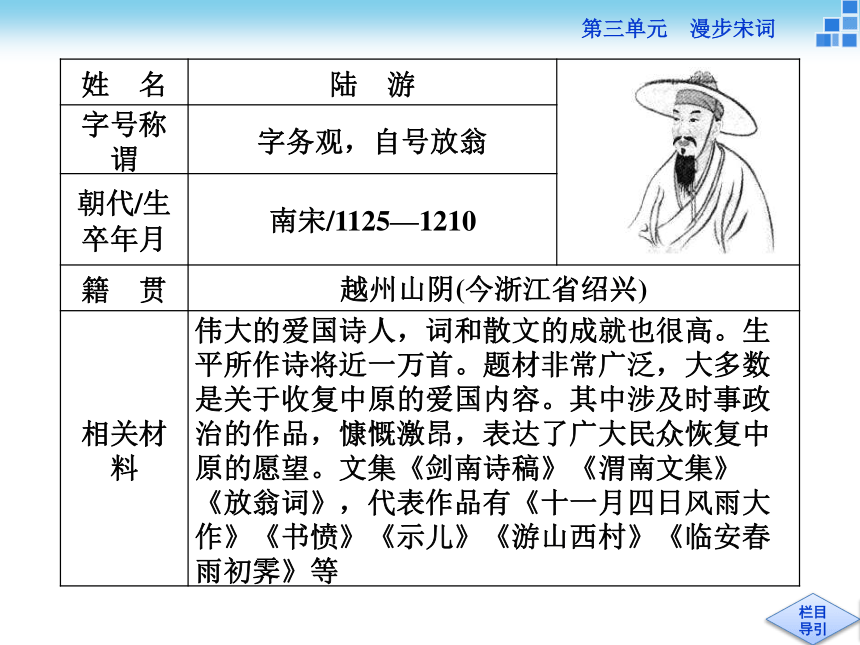

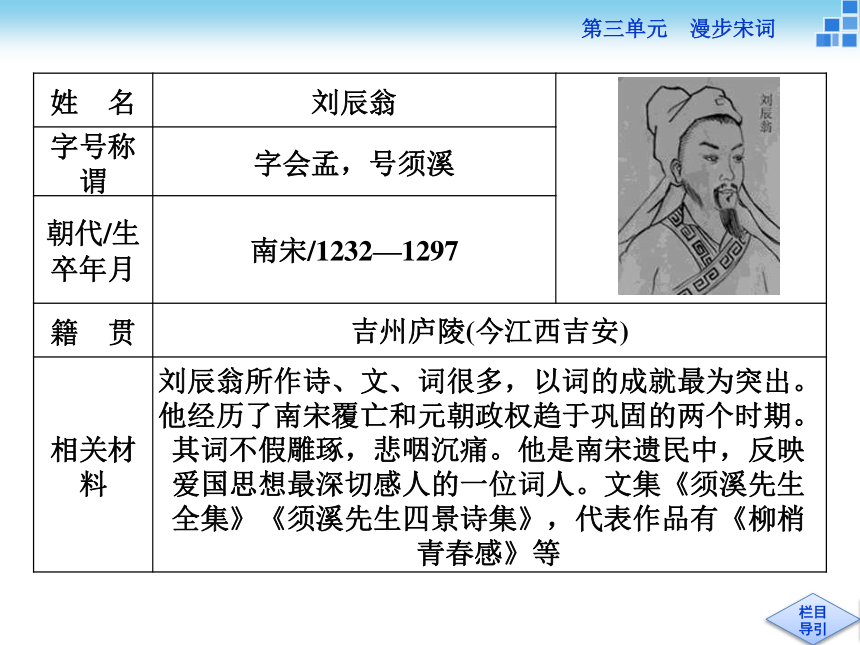

课件54张PPT。第三单元 漫步宋词17 爱国词四首第三单元 漫步宋词过目不忘

沈园题诗

相传陆游初娶表姐唐琬,伉俪情深,不久为母所逼,被迫离异。后两人邂逅于沈园。陆游感慨怅然,题《钗头凤》于壁间,极言“离索”之痛。其词曰:

红酥手,黄縢酒。满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄。一怀愁绪,几年离索。错,错,错。

春如旧,人空瘦。泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!

唐琬见而和之,情意凄绝,不久抑郁而逝。◆ 背景呈现 ◆

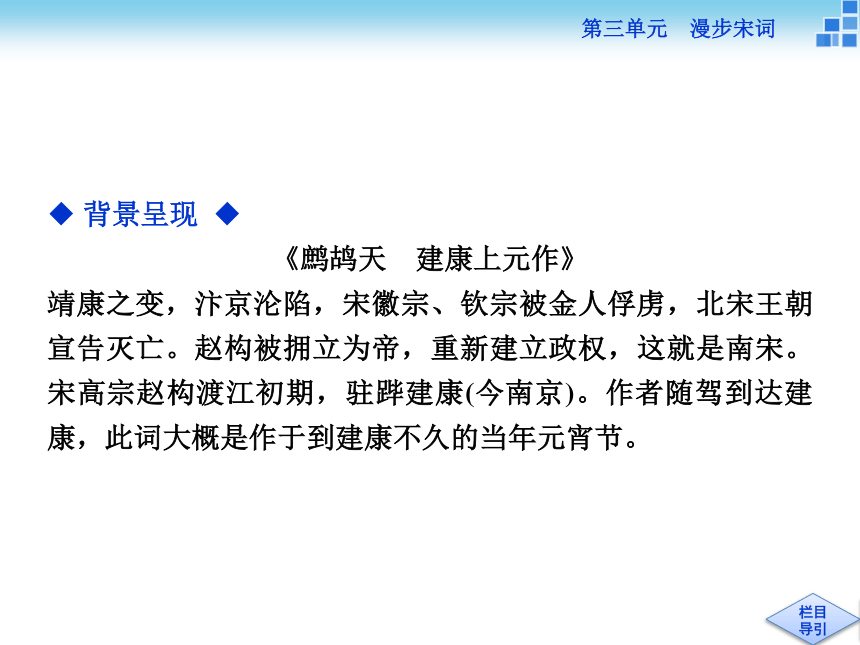

《鹧鸪天 建康上元作》

靖康之变,汴京沦陷,宋徽宗、钦宗被金人俘虏,北宋王朝宣告灭亡。赵构被拥立为帝,重新建立政权,这就是南宋。宋高宗赵构渡江初期,驻跸建康(今南京)。作者随驾到达建康,此词大概是作于到建康不久的当年元宵节。《贺新郎 送胡邦衡待制》

此词作于宋高宗绍兴十二年(1142)。四年前,胡铨上书宋高宗,要求皇帝斩秦桧等投降派的头,因而遭到迫害。这年,秦桧又指使他的爪牙诬陷胡铨,把他除名,由福州押送新州(今广东新兴)编管。当时寓居福州的张元幹,不顾个人安危,写了这首词相赠,并与之饯别,表现了词人坚持正义、刚正不屈的斗争精神。《诉衷情》

陆游一生以抗金报国、收复中原为己任。但是在投降派当政的社会条件下,他长期请缨无路、报国无门,最后还被罢黜回乡,投闲置散,壮志未酬。但他始终没有忘怀国事,没有放弃对理想的追求,现实与理想的激烈矛盾,始终冲击着他的内心深处。这首词就是在这样的心态下创作的。

《柳梢青 春感》

南宋沦亡后,刘辰翁在外流落多年,晚年在故乡的山中隐居。此词就作于隐居期间。春感,实际上是在元宵节里的感想。◆ 知识链接 ◆

辛派词人

辛派词人,是指南宋时期,受辛弃疾的影响而形成的一个诗词流派,其成员主要有陈亮、刘过、刘克庄等。他们

继承辛弃疾的豪放词风,意象宏大肆意,风格雄豪悲壮,意境慷慨激昂,以抗敌爱国、感抚时事为主要创作内容,使词更进一步散文化、议论化,但不如辛词蕴藉。时序即梦失意,懊恼何事,为什么流入,灌入明亮给关塞、河防,即边疆变白此指当时蒙古族的曲调怎么受得了花弄影月流辉目尽青天怀今古肯儿曹恩怨相尔汝当年万里觅封侯匹马戍梁州心在天山身老沧州银花洒泪春入愁城1.试分析“分明一觉华胥梦,回首东风泪满衣”一句在文中的作用。

[名师指津]联系写作背景,抓住“梦”“泪满衣”等词语来理解词人的情感。

我的理解:这两句是全篇的关键,有人指出,这两句是这首词的“词眼”。从幻梦中醒来,再回头看眼下的惨痛现实,黍离之悲涌上心头,禁不住“东风泪满衣”了。赤诚的爱国情怀,满注于字里行间。2.张元幹《贺新郎 送胡邦衡待制》借送别表达了对“卖国有功,爱国有罪”的政治现实的无比愤慨,充满着强烈的爱国思想和正义感,请深入体会,细作分析。

[名师指津]抓住重点词句,分析它们是怎样表达词人愤慨之情、爱国之情的。

我的理解:北宋覆亡,士大夫南渡的这个时期,悲愤慷慨的忧国爱国的词家们,名篇迭出。而以张元幹的《贺新郎》尤为忠愤悲慨,感人肺腑。“梦绕神州路”是说魂梦皆不离那未收复的中原故土,表露了作者深切的爱国情怀。在词中,作者严词质问,为什么昆仑山天柱倾倒了?为什么九州之上黄河决堤洪水泛滥?为什么乡村野兽横行,一片荒凉?表达了对金兵侵扰的强烈谴责,对南宋投降派的愤慨。对文化礼乐之地的中原长期遭受异族的践踏强占表示了极其憎恨的感情,浸透着一个爱国者对故国深深的眷恋与伤悼。胡铨坚决反对与金人议和,并要求杀掉秦桧等主和大臣,因而被贬为福州签判,到1142年,又被贬至新州。张元幹不顾政治处境的险恶,作此词为胡送行。“更南浦,送君去”“回首对床夜语”“举大白,听《金缕》”,对“卖国有功”的政治现实表示了无比愤慨,对“爱国有罪”的胡铨表示了同情与支持,字里行间充满了强烈的爱国思想和正义感。3.试赏析“当年万里觅封侯,匹马戍梁州”。

[名师指津]联系词人抗金经历,抓住句中典故含义,准确理解词句所表达的词人的精神、志气。

我的理解:这两句再现了过去词人奔赴抗金前线的勃勃英姿。“觅封侯”,用汉朝班超投笔从戎、立功异域的典故,说自己年轻时也有类似班超的壮志。呈现出一个“觅”字,写出了自信、自许和坚决执着的奋斗精神。匹马远征万里,呈现出一派卓荦不凡之气。4.《诉衷情》的格调是怎样的?是喜还是悲?从哪里可以看出?

[名师指津]从词人选用的意象和一些直接表明情感的语句上,来感悟诗词的情感基调。

我的理解:这首词的格调是悲伤的,我们知道,词人的思想情感可以通过其所运用的意象体现出来(间接表达)。例如,要表达词人的哀伤凄惨,可以在词中咏唱雨打梧桐、鹧鸪哀鸣、寒蝉凄切,另外还可以从一些关键词或关键句中感受到词人的情感(直接表达),“胡未灭,鬓先秋,泪空流”一句,作者放眼西北,神州沦丧,回首人生,两鬓繁霜,沉思往事,壮志未酬,写尽人生的失意,“心在天山,身老沧州”,词人没有料想到,一生虽有抗敌报国的壮志,却长期被投闲置散,无奈报国欲死无战场,淋漓尽致地抒发了作者英雄迟暮、壮志未酬的感慨。5.试赏析“铁马蒙毡,银花洒泪,春入愁城。”

[名师指津]注意词人移情手法的运用,抓住典型意象和“泪”“愁”等词语,联系时代背景,来理解诗句意义,把握词人所抒发的感情。

我的理解:这三句写在元统治下的临安城愁苦悲哀的气氛。“铁马蒙毡”,不仅点明了整个临安已经处于元军铁蹄的蹂躏之下,而且渲染出一种阴冷的、与元宵节的喜庆极不协调的氛围。“银花洒泪”,拟人移情法,将客观物象赋予人的主观感情,给曾经是很繁华的临安带来了一种哀伤而肃穆的凭吊气氛。“春入愁城”,对前两句作形象的概括。“春”与“愁”,自然与人事的鲜明对照,给人以触目惊心的感受。《鹧鸪天 建康上元作》

1.语言自然通俗、流畅秀丽。

“客路那知岁序移”,说明在金兵南侵之际,自己转徙异乡,不知不觉又到了一年的春天,出语自然通俗,于平淡中寓深情,且为下句作好铺垫。“忽惊春到小桃枝”,词句流畅秀丽,于轻灵中寄重慨,是上句的自然归宿。

2.以情煞尾。

词一般以景结情。本篇词尾一句纯用情语:“回首东风泪满衣。”词人如梦方醒,直抒伤感之情,而且“东风”二字与上阕“春到小桃枝”相呼应,丝丝入扣,有泉流归海、悠悠不尽的意味。《贺新郎 送胡邦衡待制》

1.充盈着时代感和现实感。

本首词虽是离别词,但内容上不以抒写离愁别恨为主,而是在送别中寄寓胸怀抱负,在词里抒写对入侵的外敌的仇恨,对朝廷苟安的愤怒,对胡铨的同情、鼓励。用词直接反映现实,加强了词的时代感和现实感。

2.词风激昂,豪放悲壮。

张元幹前期词多花间樽前之作与绮罗香泽之态,风格妩媚秀雅;南渡之后词风变得激昂,豪放悲壮,这首词即是这一词风的代表。它直面山河残破的惨痛现实,词风慷慨悲凉。《诉衷情》

1.塑造了一个具有崇高人格力量的艺术形象。

词作描写了一个被闲置不用的抗金英雄形象。词中人物曾经金戈铁马,驰骋疆场,现在虽被弃置不用,但仍胸怀报国之志,心系抗金前线,这种崇高的人格力量具有极强的感染力。

2.对比手法的成功运用。

对比颇为成功。青壮年时代驰骋疆场,老来闲居为民;过去有力杀敌的愿望而不能实现,如今夙愿还在却无力杀敌,只能隐居。对于理想的执着追求和这种理想实际上不可能实现之间的矛盾在陆游身上打下了深深的悲剧烙印。《柳梢青 春感》

1.情调沉郁苍凉。

这首词抒写了亡国之痛和故国之思。上阕写想象中今年临安元宵灯节的凄凉情景,自然与人事的鲜明对照,给人以触目惊心的强烈感受。下阕写想象中临安过去的情景。全词以整齐的四字句为主,两字一顿的句法和节奏,特别是结尾三句连用三个结构相同的四字句,更加强了沉郁苍凉的情致。靖康之变,汴京失陷,徽、钦被俘,朝廷南迁,祖国的北部领土被金人侵占。国破家亡之痛,山河改色之悲,给文学以很大的影响。许多爱国志士忧心如焚,义愤填膺,不顾投降派的政治迫害,坚决反对民族压迫,迫切要求收复失地,写下了大量感人肺腑的爱国篇章。本课中的陆游、赵鼎、张元幹、刘辰翁就是其中的代表。1.抒情文段

岁月悠悠,历经八百多年的风雨剥蚀,在如今的绍兴沈园中,那块醒目的《钗头凤》题壁依旧,而陆游和唐琬的爱情悲剧也在一代又一代中国人心中,感伤了一年又一年。

陆游作为南宋时代的一位爱国词人,曾屡遭权贵奸攻,境遇是不公正的,在官场上也是无足观的。但当峨冠博带早已零落成泥之后,一杆竹管因爱情失意偶尔在粉墙上信手涂下的词句,竟然如此雕镂人心地为后人世代凭吊和缅怀,这也许是他万万意料不到的。踏着满阶的落叶款款漫步于沈园,似乎在恍惚中,我们还能感觉到身后竹林里有轻轻的脚步声缓缓传来,朝着那个略带伤感的方向,让我们试图寻找那颗亘古不散的民族英魂。

陆游一生以诗文为武器,抒写抗敌御侮、恢复中原的激越情怀和有志难伸的忧愤,气势雄浑,感情奔放。他始终坚持抗金,在仕途上不断受到当权派的排斥打击。中年入蜀抗金,军事生活丰富了他的文学内容,作品吐露出万丈光芒,成为杰出的爱国诗人。2.议论文段

山河沦陷,北宋覆亡,爱国成了进步文人的共同情怀。南渡以后,国破家亡颠沛流离的残酷现实更激发了文人的爱国情怀,许多文人继承了从屈原到杜甫的爱国主义传统,以诗或词或散文为直接武器,集中反映抗敌御侮的要求,唱响了南宋爱国主义的主旋律。在张元幹、张孝祥、辛弃疾的词,陆游、范成大的诗,陈亮、叶适的散文中,南宋文人的爱国情怀都得到了充分的体现。在他们的作品中,或展示“铁马横戈”“气吞残虏”的英雄气概,或表达为国立功战死沙场的报国之志,或揭穿投降派卖国的本来面目,或谴责统治者的昏庸误国,或鞭挞当权者偏安一隅却要炫耀半壁江山的可耻行径,或表达对民族压迫者的仇恨,对功名富贵的轻视,对抗战必胜的决心,无不洋溢着浓烈的爱国之情,无不具有强烈的战斗之气。南宋王朝150多年内忧外患的屈辱岁月,铸就了南宋一批不屈的文人,他们用爱国激情张扬着充满民族尊严的诗词文章。他们是文人,更是捍卫民族精神的战士。关系国家兴亡的政治社会影响反映于他们的诗词中,其前期表现为激于爱国热情的壮怀高唱,其末期则变为忧国伤时的哀感低吟。他们手中的笔如复仇的刀和剑一样,坚守着民族的尊严,国家的尊严。他们是中国文学史上一群凝聚着民族气节的浮雕,他们的诗词是仇与恨、血与火铸成的华章,是回响在屈辱岁月里的大器宏声。无处话凄凉

如果说北宋的忧郁大多是温暖的橘黄色的话,那么南宋的哀愁则再没有一丝暖色,而无异于暴风雨来临之前的枯藤老树图,只有彻底的绝望,无奈的悲凉。 读南宋词,只觉得长夜漫漫,人世间的寒冬再也不会过去,又好比啜下一口百分之百的纯咖啡,涩苦之意从味蕾一直蔓延到心的最深处。但是,在另一方面,此时的南宋,虽然亦如晚唐五代一样由统一走向了分裂,但与其不同的是,晚唐五代是藩镇割据,中华大地四分五裂,政权频繁更替,实际上是一个无政府的混乱状态,身处其中的文人们既找不到足以施展抱负的途径,也没有了精神上的寄托,因此便走向了听天由命和醉入花间的消极处世;而南宋虽然只是偏安于东南一隅,但是赵宋朝廷仍然存在,不管它如何昏聩,但总是在精神上给了追随者们一线自欺欺人的希望,再加之当时国家的分裂是由于外族入侵造成的,这就更激起了汉人的民族危亡意识,从某种意义上说更加强化了他们对南宋朝廷的忠诚。 正因如此,尽管在南宋词中悲愤绝望之词甚多,但却没有混世和无谓的思想倾向,相反的,在南宋中期的词人如辛弃疾、陆游、张孝祥等的作品中,报效国家、收复失地的英雄意气始终没有消散——他们如同20世纪30年代中国有识之士一般,尽管现实是暗夜沉沉,腥风血雨,但在四面都是“鬼打墙”的境地中仍然坚守着心中的信仰,并为之血战前行,这是先行者大无畏的抗争,明知不可为而为之,虽九死其犹未悔。我认为,这种英雄意气在宋词中的表达成为南宋初期、中期的一个主流声音,此时的词人们,已经无暇再关注内心的“闲愁”了。这种蕴藏着刀光剑影的悲愤与北宋时期那种温情脉脉的人生之忧形成了鲜明的对比,构成了宋词“悲美”的另一种模式。 南宋词,因为经历了靖康之耻这样惨痛的家国之变,国势江河日下,文人的心里再也轻快不起来了。此时的杭州,虽然也是有“三秋桂子,十里荷花”的旖旎胜境,但是面对残缺飘摇的半壁河山,谁还有心思慢慢把玩呢?——因此,南宋词人的词作中,多是一声欢快,紧跟着三声怨苦,真真是“拟歌先敛,欲笑还颦”,这种心死一般,欲乐不能的沉甸甸的悲哀,比起北宋词中那种在尽情欢乐中偶然漾出的忧思,显然更断人肠。[赏评] 文章以理性的分析、感性的语言,为我们细致解析了南宋词坛上的悲凉爱国词背后的一个个高贵的灵魂。在风雨飘摇的时代里,他们秉承“责任”二字,将自己的生命和国家挂钩,用泣血的词句构成一种凄凉的绝唱。南宋爱国诗词名句

①天涯海角悲凉地,记得当年全盛时。(赵鼎《鹧鸪天 建康上元作》)

②胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州。(陆游《诉衷情》)

③那堪独坐青灯,想故国高台月明!辇下风光,山中岁月,海上心情。(刘辰翁《柳梢青 春感》)

④死去元知万事空,但悲不见九州同。(陆游《示儿》)

⑤天意从来高难问,况人情、老易悲如许。(张元幹《贺新郎 送胡邦衡待制》)⑥早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。(陆游《书愤》)

⑦位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。(陆游《病起书怀》)

⑧人生自古谁无死,留取丹心照汗青。(文天祥《过零丁洋》)

⑨莫等闲,白了少年头,空悲切!(岳飞《满江红》)

⑩暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州!(林升《题临安邸》)

沈园题诗

相传陆游初娶表姐唐琬,伉俪情深,不久为母所逼,被迫离异。后两人邂逅于沈园。陆游感慨怅然,题《钗头凤》于壁间,极言“离索”之痛。其词曰:

红酥手,黄縢酒。满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄。一怀愁绪,几年离索。错,错,错。

春如旧,人空瘦。泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!

唐琬见而和之,情意凄绝,不久抑郁而逝。◆ 背景呈现 ◆

《鹧鸪天 建康上元作》

靖康之变,汴京沦陷,宋徽宗、钦宗被金人俘虏,北宋王朝宣告灭亡。赵构被拥立为帝,重新建立政权,这就是南宋。宋高宗赵构渡江初期,驻跸建康(今南京)。作者随驾到达建康,此词大概是作于到建康不久的当年元宵节。《贺新郎 送胡邦衡待制》

此词作于宋高宗绍兴十二年(1142)。四年前,胡铨上书宋高宗,要求皇帝斩秦桧等投降派的头,因而遭到迫害。这年,秦桧又指使他的爪牙诬陷胡铨,把他除名,由福州押送新州(今广东新兴)编管。当时寓居福州的张元幹,不顾个人安危,写了这首词相赠,并与之饯别,表现了词人坚持正义、刚正不屈的斗争精神。《诉衷情》

陆游一生以抗金报国、收复中原为己任。但是在投降派当政的社会条件下,他长期请缨无路、报国无门,最后还被罢黜回乡,投闲置散,壮志未酬。但他始终没有忘怀国事,没有放弃对理想的追求,现实与理想的激烈矛盾,始终冲击着他的内心深处。这首词就是在这样的心态下创作的。

《柳梢青 春感》

南宋沦亡后,刘辰翁在外流落多年,晚年在故乡的山中隐居。此词就作于隐居期间。春感,实际上是在元宵节里的感想。◆ 知识链接 ◆

辛派词人

辛派词人,是指南宋时期,受辛弃疾的影响而形成的一个诗词流派,其成员主要有陈亮、刘过、刘克庄等。他们

继承辛弃疾的豪放词风,意象宏大肆意,风格雄豪悲壮,意境慷慨激昂,以抗敌爱国、感抚时事为主要创作内容,使词更进一步散文化、议论化,但不如辛词蕴藉。时序即梦失意,懊恼何事,为什么流入,灌入明亮给关塞、河防,即边疆变白此指当时蒙古族的曲调怎么受得了花弄影月流辉目尽青天怀今古肯儿曹恩怨相尔汝当年万里觅封侯匹马戍梁州心在天山身老沧州银花洒泪春入愁城1.试分析“分明一觉华胥梦,回首东风泪满衣”一句在文中的作用。

[名师指津]联系写作背景,抓住“梦”“泪满衣”等词语来理解词人的情感。

我的理解:这两句是全篇的关键,有人指出,这两句是这首词的“词眼”。从幻梦中醒来,再回头看眼下的惨痛现实,黍离之悲涌上心头,禁不住“东风泪满衣”了。赤诚的爱国情怀,满注于字里行间。2.张元幹《贺新郎 送胡邦衡待制》借送别表达了对“卖国有功,爱国有罪”的政治现实的无比愤慨,充满着强烈的爱国思想和正义感,请深入体会,细作分析。

[名师指津]抓住重点词句,分析它们是怎样表达词人愤慨之情、爱国之情的。

我的理解:北宋覆亡,士大夫南渡的这个时期,悲愤慷慨的忧国爱国的词家们,名篇迭出。而以张元幹的《贺新郎》尤为忠愤悲慨,感人肺腑。“梦绕神州路”是说魂梦皆不离那未收复的中原故土,表露了作者深切的爱国情怀。在词中,作者严词质问,为什么昆仑山天柱倾倒了?为什么九州之上黄河决堤洪水泛滥?为什么乡村野兽横行,一片荒凉?表达了对金兵侵扰的强烈谴责,对南宋投降派的愤慨。对文化礼乐之地的中原长期遭受异族的践踏强占表示了极其憎恨的感情,浸透着一个爱国者对故国深深的眷恋与伤悼。胡铨坚决反对与金人议和,并要求杀掉秦桧等主和大臣,因而被贬为福州签判,到1142年,又被贬至新州。张元幹不顾政治处境的险恶,作此词为胡送行。“更南浦,送君去”“回首对床夜语”“举大白,听《金缕》”,对“卖国有功”的政治现实表示了无比愤慨,对“爱国有罪”的胡铨表示了同情与支持,字里行间充满了强烈的爱国思想和正义感。3.试赏析“当年万里觅封侯,匹马戍梁州”。

[名师指津]联系词人抗金经历,抓住句中典故含义,准确理解词句所表达的词人的精神、志气。

我的理解:这两句再现了过去词人奔赴抗金前线的勃勃英姿。“觅封侯”,用汉朝班超投笔从戎、立功异域的典故,说自己年轻时也有类似班超的壮志。呈现出一个“觅”字,写出了自信、自许和坚决执着的奋斗精神。匹马远征万里,呈现出一派卓荦不凡之气。4.《诉衷情》的格调是怎样的?是喜还是悲?从哪里可以看出?

[名师指津]从词人选用的意象和一些直接表明情感的语句上,来感悟诗词的情感基调。

我的理解:这首词的格调是悲伤的,我们知道,词人的思想情感可以通过其所运用的意象体现出来(间接表达)。例如,要表达词人的哀伤凄惨,可以在词中咏唱雨打梧桐、鹧鸪哀鸣、寒蝉凄切,另外还可以从一些关键词或关键句中感受到词人的情感(直接表达),“胡未灭,鬓先秋,泪空流”一句,作者放眼西北,神州沦丧,回首人生,两鬓繁霜,沉思往事,壮志未酬,写尽人生的失意,“心在天山,身老沧州”,词人没有料想到,一生虽有抗敌报国的壮志,却长期被投闲置散,无奈报国欲死无战场,淋漓尽致地抒发了作者英雄迟暮、壮志未酬的感慨。5.试赏析“铁马蒙毡,银花洒泪,春入愁城。”

[名师指津]注意词人移情手法的运用,抓住典型意象和“泪”“愁”等词语,联系时代背景,来理解诗句意义,把握词人所抒发的感情。

我的理解:这三句写在元统治下的临安城愁苦悲哀的气氛。“铁马蒙毡”,不仅点明了整个临安已经处于元军铁蹄的蹂躏之下,而且渲染出一种阴冷的、与元宵节的喜庆极不协调的氛围。“银花洒泪”,拟人移情法,将客观物象赋予人的主观感情,给曾经是很繁华的临安带来了一种哀伤而肃穆的凭吊气氛。“春入愁城”,对前两句作形象的概括。“春”与“愁”,自然与人事的鲜明对照,给人以触目惊心的感受。《鹧鸪天 建康上元作》

1.语言自然通俗、流畅秀丽。

“客路那知岁序移”,说明在金兵南侵之际,自己转徙异乡,不知不觉又到了一年的春天,出语自然通俗,于平淡中寓深情,且为下句作好铺垫。“忽惊春到小桃枝”,词句流畅秀丽,于轻灵中寄重慨,是上句的自然归宿。

2.以情煞尾。

词一般以景结情。本篇词尾一句纯用情语:“回首东风泪满衣。”词人如梦方醒,直抒伤感之情,而且“东风”二字与上阕“春到小桃枝”相呼应,丝丝入扣,有泉流归海、悠悠不尽的意味。《贺新郎 送胡邦衡待制》

1.充盈着时代感和现实感。

本首词虽是离别词,但内容上不以抒写离愁别恨为主,而是在送别中寄寓胸怀抱负,在词里抒写对入侵的外敌的仇恨,对朝廷苟安的愤怒,对胡铨的同情、鼓励。用词直接反映现实,加强了词的时代感和现实感。

2.词风激昂,豪放悲壮。

张元幹前期词多花间樽前之作与绮罗香泽之态,风格妩媚秀雅;南渡之后词风变得激昂,豪放悲壮,这首词即是这一词风的代表。它直面山河残破的惨痛现实,词风慷慨悲凉。《诉衷情》

1.塑造了一个具有崇高人格力量的艺术形象。

词作描写了一个被闲置不用的抗金英雄形象。词中人物曾经金戈铁马,驰骋疆场,现在虽被弃置不用,但仍胸怀报国之志,心系抗金前线,这种崇高的人格力量具有极强的感染力。

2.对比手法的成功运用。

对比颇为成功。青壮年时代驰骋疆场,老来闲居为民;过去有力杀敌的愿望而不能实现,如今夙愿还在却无力杀敌,只能隐居。对于理想的执着追求和这种理想实际上不可能实现之间的矛盾在陆游身上打下了深深的悲剧烙印。《柳梢青 春感》

1.情调沉郁苍凉。

这首词抒写了亡国之痛和故国之思。上阕写想象中今年临安元宵灯节的凄凉情景,自然与人事的鲜明对照,给人以触目惊心的强烈感受。下阕写想象中临安过去的情景。全词以整齐的四字句为主,两字一顿的句法和节奏,特别是结尾三句连用三个结构相同的四字句,更加强了沉郁苍凉的情致。靖康之变,汴京失陷,徽、钦被俘,朝廷南迁,祖国的北部领土被金人侵占。国破家亡之痛,山河改色之悲,给文学以很大的影响。许多爱国志士忧心如焚,义愤填膺,不顾投降派的政治迫害,坚决反对民族压迫,迫切要求收复失地,写下了大量感人肺腑的爱国篇章。本课中的陆游、赵鼎、张元幹、刘辰翁就是其中的代表。1.抒情文段

岁月悠悠,历经八百多年的风雨剥蚀,在如今的绍兴沈园中,那块醒目的《钗头凤》题壁依旧,而陆游和唐琬的爱情悲剧也在一代又一代中国人心中,感伤了一年又一年。

陆游作为南宋时代的一位爱国词人,曾屡遭权贵奸攻,境遇是不公正的,在官场上也是无足观的。但当峨冠博带早已零落成泥之后,一杆竹管因爱情失意偶尔在粉墙上信手涂下的词句,竟然如此雕镂人心地为后人世代凭吊和缅怀,这也许是他万万意料不到的。踏着满阶的落叶款款漫步于沈园,似乎在恍惚中,我们还能感觉到身后竹林里有轻轻的脚步声缓缓传来,朝着那个略带伤感的方向,让我们试图寻找那颗亘古不散的民族英魂。

陆游一生以诗文为武器,抒写抗敌御侮、恢复中原的激越情怀和有志难伸的忧愤,气势雄浑,感情奔放。他始终坚持抗金,在仕途上不断受到当权派的排斥打击。中年入蜀抗金,军事生活丰富了他的文学内容,作品吐露出万丈光芒,成为杰出的爱国诗人。2.议论文段

山河沦陷,北宋覆亡,爱国成了进步文人的共同情怀。南渡以后,国破家亡颠沛流离的残酷现实更激发了文人的爱国情怀,许多文人继承了从屈原到杜甫的爱国主义传统,以诗或词或散文为直接武器,集中反映抗敌御侮的要求,唱响了南宋爱国主义的主旋律。在张元幹、张孝祥、辛弃疾的词,陆游、范成大的诗,陈亮、叶适的散文中,南宋文人的爱国情怀都得到了充分的体现。在他们的作品中,或展示“铁马横戈”“气吞残虏”的英雄气概,或表达为国立功战死沙场的报国之志,或揭穿投降派卖国的本来面目,或谴责统治者的昏庸误国,或鞭挞当权者偏安一隅却要炫耀半壁江山的可耻行径,或表达对民族压迫者的仇恨,对功名富贵的轻视,对抗战必胜的决心,无不洋溢着浓烈的爱国之情,无不具有强烈的战斗之气。南宋王朝150多年内忧外患的屈辱岁月,铸就了南宋一批不屈的文人,他们用爱国激情张扬着充满民族尊严的诗词文章。他们是文人,更是捍卫民族精神的战士。关系国家兴亡的政治社会影响反映于他们的诗词中,其前期表现为激于爱国热情的壮怀高唱,其末期则变为忧国伤时的哀感低吟。他们手中的笔如复仇的刀和剑一样,坚守着民族的尊严,国家的尊严。他们是中国文学史上一群凝聚着民族气节的浮雕,他们的诗词是仇与恨、血与火铸成的华章,是回响在屈辱岁月里的大器宏声。无处话凄凉

如果说北宋的忧郁大多是温暖的橘黄色的话,那么南宋的哀愁则再没有一丝暖色,而无异于暴风雨来临之前的枯藤老树图,只有彻底的绝望,无奈的悲凉。 读南宋词,只觉得长夜漫漫,人世间的寒冬再也不会过去,又好比啜下一口百分之百的纯咖啡,涩苦之意从味蕾一直蔓延到心的最深处。但是,在另一方面,此时的南宋,虽然亦如晚唐五代一样由统一走向了分裂,但与其不同的是,晚唐五代是藩镇割据,中华大地四分五裂,政权频繁更替,实际上是一个无政府的混乱状态,身处其中的文人们既找不到足以施展抱负的途径,也没有了精神上的寄托,因此便走向了听天由命和醉入花间的消极处世;而南宋虽然只是偏安于东南一隅,但是赵宋朝廷仍然存在,不管它如何昏聩,但总是在精神上给了追随者们一线自欺欺人的希望,再加之当时国家的分裂是由于外族入侵造成的,这就更激起了汉人的民族危亡意识,从某种意义上说更加强化了他们对南宋朝廷的忠诚。 正因如此,尽管在南宋词中悲愤绝望之词甚多,但却没有混世和无谓的思想倾向,相反的,在南宋中期的词人如辛弃疾、陆游、张孝祥等的作品中,报效国家、收复失地的英雄意气始终没有消散——他们如同20世纪30年代中国有识之士一般,尽管现实是暗夜沉沉,腥风血雨,但在四面都是“鬼打墙”的境地中仍然坚守着心中的信仰,并为之血战前行,这是先行者大无畏的抗争,明知不可为而为之,虽九死其犹未悔。我认为,这种英雄意气在宋词中的表达成为南宋初期、中期的一个主流声音,此时的词人们,已经无暇再关注内心的“闲愁”了。这种蕴藏着刀光剑影的悲愤与北宋时期那种温情脉脉的人生之忧形成了鲜明的对比,构成了宋词“悲美”的另一种模式。 南宋词,因为经历了靖康之耻这样惨痛的家国之变,国势江河日下,文人的心里再也轻快不起来了。此时的杭州,虽然也是有“三秋桂子,十里荷花”的旖旎胜境,但是面对残缺飘摇的半壁河山,谁还有心思慢慢把玩呢?——因此,南宋词人的词作中,多是一声欢快,紧跟着三声怨苦,真真是“拟歌先敛,欲笑还颦”,这种心死一般,欲乐不能的沉甸甸的悲哀,比起北宋词中那种在尽情欢乐中偶然漾出的忧思,显然更断人肠。[赏评] 文章以理性的分析、感性的语言,为我们细致解析了南宋词坛上的悲凉爱国词背后的一个个高贵的灵魂。在风雨飘摇的时代里,他们秉承“责任”二字,将自己的生命和国家挂钩,用泣血的词句构成一种凄凉的绝唱。南宋爱国诗词名句

①天涯海角悲凉地,记得当年全盛时。(赵鼎《鹧鸪天 建康上元作》)

②胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州。(陆游《诉衷情》)

③那堪独坐青灯,想故国高台月明!辇下风光,山中岁月,海上心情。(刘辰翁《柳梢青 春感》)

④死去元知万事空,但悲不见九州同。(陆游《示儿》)

⑤天意从来高难问,况人情、老易悲如许。(张元幹《贺新郎 送胡邦衡待制》)⑥早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。(陆游《书愤》)

⑦位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。(陆游《病起书怀》)

⑧人生自古谁无死,留取丹心照汗青。(文天祥《过零丁洋》)

⑨莫等闲,白了少年头,空悲切!(岳飞《满江红》)

⑩暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州!(林升《题临安邸》)