人教版(2019)选择性必修3 第一章第二节《自然资源及其利用》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)选择性必修3 第一章第二节《自然资源及其利用》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版选择性必修三第一章第二节《自然资源及其利用》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握自然资源的概念、分类(可再生与不可再生)及基本属性(自然与社会经济属性)。

⑵理解自然资源数量特征(有限性、稀缺性)和质量特征(优劣性)的内涵。

⑶学会分析资源禀赋与人类开发利用的关系。

2.思想方法目标

⑴通过案例对比,培养辩证分析资源问题的能力(如“稀缺”的相对性)。

⑵运用数据图表,建立量化评价资源质量的思维方式。

3.素养成长目标

⑴人地协调观:树立资源可持续利用意识,理解“绿水青山就是金山银山”的深层逻辑。

⑵综合思维:关联资源属性、数量、质量与区域发展需求的关系。

⑶区域认知:对比不同地区资源问题差异(如中东石油 vs. 中国稀土)。

⑷地理实践力:设计简易资源评价量表,应用于本地案例。

4.思政育人目标

通过稀土资源案例,增强国家资源安全观与科技自立意识。

二、课标教材与重难点

1.课标要求: “说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系。”

2.教材内容:

⑴重点:自然资源数量与质量的特征分析。

⑵难点:自然资源稀缺性的相对性(技术、替代品、需求变化的影响)。

3.教材处理:

补充 “中国稀土资源困境” 案例,强化质量特征分析。

三、学情分析

1.已有基础:高一学过土地、水资源等单一资源类型,但对“资源属性体系”缺乏系统认知。

2.认知短板:

⑴难以区分资源“自然属性”与“社会经济属性”(如钻石的价值来源)。

⑵对“资源枯竭”的理解绝对化,忽视技术革新作用。

3.策略突破:

用 智能手机拆解动画 展示40余种矿产资源(如钴、锂),直观揭示资源与生活的关联性。

四、教学过程设计

1.情景引入(3分钟)

教师活动:

播放视频《一部手机的“资源之旅”》,展示手机中稀土、铜、钴等资源的全球来源地(刚果钴矿、中国稀土)。

提出问题:

“如果刚果停止出口钴矿,全球手机生产会停滞吗?为什么?”

学生活动:

小组讨论,列举手机生产依赖的资源类型及其分布特点。

设计意图:

以生活场景切入,激发兴趣,引出自然资源“稀缺性”主题,关联全球化背景下的资源链。

2.新知探究1:自然资源及其属性(8分钟)

教师活动:

案例对比:

案例1:撒哈拉沙漠太阳能(丰富但未开发) → 自然属性(存在性)。

案例2:波斯湾石油(开发引发战争) → 社会经济属性(价值性、冲突性)。

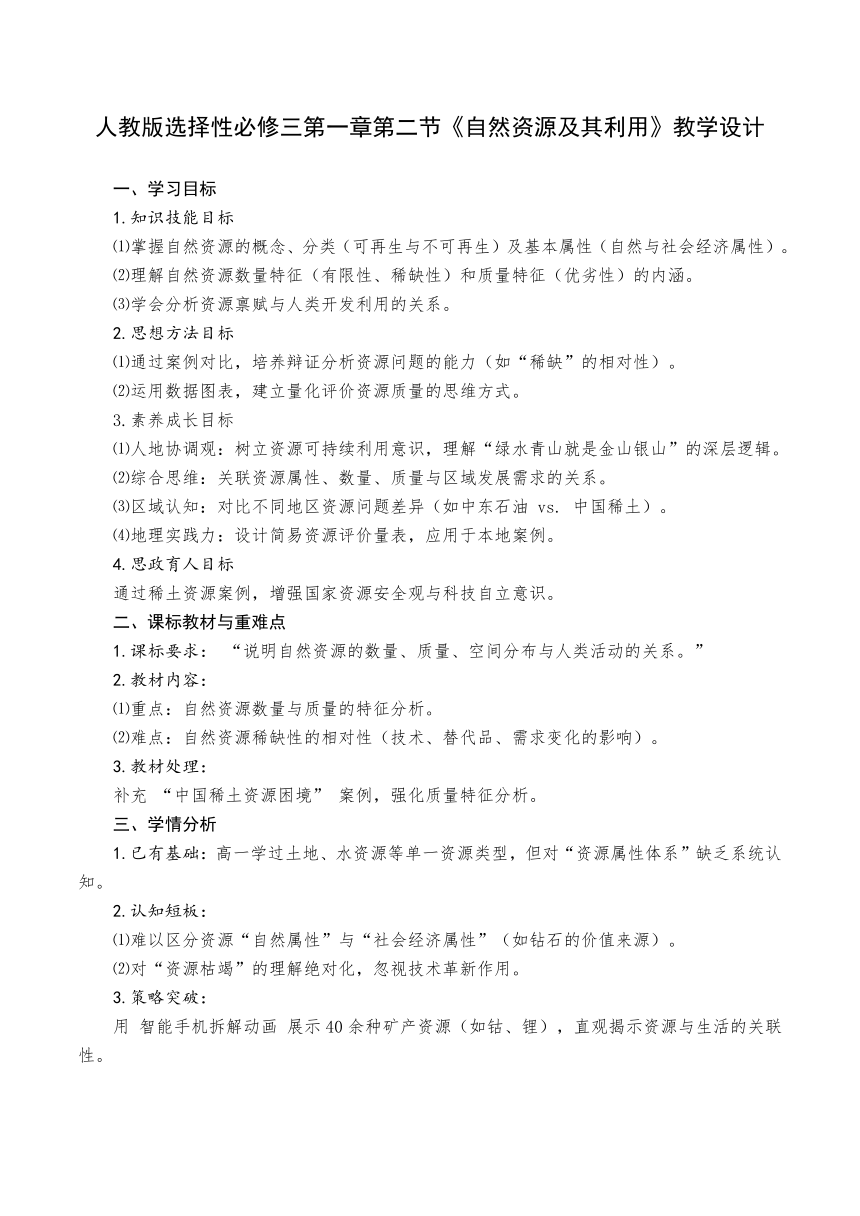

板书框架:

学生活动:

辨析“南极冰川水”是否属于自然资源(强调技术、经济条件影响)。

设计意图:

通过极端案例,破除“存在即资源”的误区,深化属性认知。

3.新知探究2:自然资源的数量特征(10分钟)

教师活动:

数据探究:

国家 稀土储量占比 稀土产量占比

中国 36% 63%

美国 12% 0%

缅甸 5% 12%

提出问题:

“美国储量高却零开采,中国为何超负荷生产?”

学生活动:

分析储量与产量的矛盾,推导“经济需求”“开采成本”对数量稀缺性的影响。

设计意图:

突破“数量有限=绝对稀缺”的线性思维,理解市场与政策的调节作用。

4.新知探究3:自然资源的质量特征(7分钟)

教师活动:

实验演示:对比澳大利亚铁矿(品位65%)与印度铁矿(品位35%)。

计算:冶炼1吨钢铁所需矿石量(澳矿1.54吨 vs 印矿2.86吨)。

结论:质量优劣直接影响开发成本与环境代价。

学生活动:

设计“资源质量评价表”(指标:品位、埋深、伴生矿、运输距离)。

设计意图:

将抽象质量概念转化为可量化指标,培养资源评价能力。

5.深度学习:资源稀缺性的相对性(难点突破,6分钟)

教师活动:

组织辩论: “石油枯竭是人类未来最大危机吗?”

正方:化石能源不可再生,需求增长 → 绝对稀缺。

反方:页岩气技术、光伏替代 → 相对稀缺。

学生活动:

分组搜集证据(如美国页岩气革命、中国光伏装机量数据),辩论中渗透“技术革新可拓展资源边界”观点。

设计意图:

通过对抗性思辨,理解稀缺性的动态特征,呼应课标“资源替代”理念。

6.当堂应用:高考真题解析(4分钟)

教师活动:

展示高考题:

大港油田地下储气库群坐落在天津滨海新区,是利用枯竭的地下天然气藏改造而成的,包括大张坨、板南等11座地下储气库。该地下储气库群主要承担京津冀地区天然气“错峰填谷”任务,是京津冀地区能源储备的重要组成部分。下图示意大港油田大张坨地下储气库地表集注站景观。据此完成7~8题。

7.大港油田地下储气库群向京津冀地区输送天然气的主要时间段是( )

A.11月至次年2月 B.3~5月

C.6~8月 D.9~11月

8.与人工开挖的地下储气库相比,大港油田利用枯竭气藏建设地下储气库群的主要优势是( )

A.安全性高 B.恒温恒湿

C.储气量大 D.运维成本低

学生活动:

认真思考,独立作答,教师巡视讲解。

第7题,京津冀地区冬季较为寒冷,为供暖期,采暖用气量大,因此大港油田地下储气库群向京津冀地区输送天然气进行“错峰填谷”的主要时段是11月至次年2月,A正确。3~5月天气回暖,采暖用气量减少,所以不是主要输送天然气时间段,B错误;6~8月气温高,无需供暖,天然气输送量减少,C错误;9~11月气温还不是特别低,燃气取暖还没有达到峰值,D错误。

第8题,大港油田利用枯竭气藏建设地下储气库群,利用枯竭的地下天然气藏改造而成,运维成本低,D正确;地下天然气藏改造在安全性上比不上人工开挖的,人工开挖的安全设计更加科学,A错误;都是地下储气库,所以恒温恒湿是其共性,B错误;储气量由空间决定,无法确定两类地下储气库的空间容量大小,C错误。

设计意图:

强化高考答题范式,训练“属性-特征-评价”逻辑链。

7.归纳总结与拓展提升(2分钟)

教师活动:

以 “稀土资源困局” 升华主题:

“中国稀土曾占全球90%,低价出口粗加工产品;如今加强管控,发展永磁电机技术——从‘卖资源’到‘卖技术’的蜕变!”

学生活动:

撰写一句话启示(例:“资源控制力比资源本身更重要”)。

设计意图:

融合国家战略与学科素养,强化资源安全意识。

五、教学板书设计

自然资源及其利用

一、属性

┌───────────┐ ┌───────────┐

│ 自然属性 │------>│ 存在性·数量·质量 │

└───────────┘ └───────────┘

┌───────────┐ ┌───────────┐

│ 社会经济属性 │------>│ 价值·稀缺·权属 │

└───────────┘ └───────────┘

二、数量特征

1.有限性 → 绝对稀缺

2.需求增长/分布不均 → 相对稀缺

三、质量特征

1.品位高低 → 成本效益

2.开发难度 → 环境代价

四、破局之道

技术革新·替代资源·国家管控

六、分层作业设计

类型 内容

基础 绘制自然资源属性思维导图

提升 分析沙特石油“从依赖到转型”的双刃剑效应(关联“愿景2030”计划)

实践 调查本地垃圾分类回收率,撰写资源循环利用建议书(应用“城市矿产”概念)

七、课后反思

1.情境主线有效性:

手机-稀土案例贯穿全课,生活化与学术性平衡较好,但稀土数据需更新(2024年中国产量占比降至70%)。

2.难点突破策略:

辩论活动活跃但时间紧张,部分学生未充分举证,下次可前置资料检索任务。

3.思政融合深度:

资源安全观渗透自然,但“替代技术”案例不足(如钠电池替代锂电池),需补充。

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握自然资源的概念、分类(可再生与不可再生)及基本属性(自然与社会经济属性)。

⑵理解自然资源数量特征(有限性、稀缺性)和质量特征(优劣性)的内涵。

⑶学会分析资源禀赋与人类开发利用的关系。

2.思想方法目标

⑴通过案例对比,培养辩证分析资源问题的能力(如“稀缺”的相对性)。

⑵运用数据图表,建立量化评价资源质量的思维方式。

3.素养成长目标

⑴人地协调观:树立资源可持续利用意识,理解“绿水青山就是金山银山”的深层逻辑。

⑵综合思维:关联资源属性、数量、质量与区域发展需求的关系。

⑶区域认知:对比不同地区资源问题差异(如中东石油 vs. 中国稀土)。

⑷地理实践力:设计简易资源评价量表,应用于本地案例。

4.思政育人目标

通过稀土资源案例,增强国家资源安全观与科技自立意识。

二、课标教材与重难点

1.课标要求: “说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系。”

2.教材内容:

⑴重点:自然资源数量与质量的特征分析。

⑵难点:自然资源稀缺性的相对性(技术、替代品、需求变化的影响)。

3.教材处理:

补充 “中国稀土资源困境” 案例,强化质量特征分析。

三、学情分析

1.已有基础:高一学过土地、水资源等单一资源类型,但对“资源属性体系”缺乏系统认知。

2.认知短板:

⑴难以区分资源“自然属性”与“社会经济属性”(如钻石的价值来源)。

⑵对“资源枯竭”的理解绝对化,忽视技术革新作用。

3.策略突破:

用 智能手机拆解动画 展示40余种矿产资源(如钴、锂),直观揭示资源与生活的关联性。

四、教学过程设计

1.情景引入(3分钟)

教师活动:

播放视频《一部手机的“资源之旅”》,展示手机中稀土、铜、钴等资源的全球来源地(刚果钴矿、中国稀土)。

提出问题:

“如果刚果停止出口钴矿,全球手机生产会停滞吗?为什么?”

学生活动:

小组讨论,列举手机生产依赖的资源类型及其分布特点。

设计意图:

以生活场景切入,激发兴趣,引出自然资源“稀缺性”主题,关联全球化背景下的资源链。

2.新知探究1:自然资源及其属性(8分钟)

教师活动:

案例对比:

案例1:撒哈拉沙漠太阳能(丰富但未开发) → 自然属性(存在性)。

案例2:波斯湾石油(开发引发战争) → 社会经济属性(价值性、冲突性)。

板书框架:

学生活动:

辨析“南极冰川水”是否属于自然资源(强调技术、经济条件影响)。

设计意图:

通过极端案例,破除“存在即资源”的误区,深化属性认知。

3.新知探究2:自然资源的数量特征(10分钟)

教师活动:

数据探究:

国家 稀土储量占比 稀土产量占比

中国 36% 63%

美国 12% 0%

缅甸 5% 12%

提出问题:

“美国储量高却零开采,中国为何超负荷生产?”

学生活动:

分析储量与产量的矛盾,推导“经济需求”“开采成本”对数量稀缺性的影响。

设计意图:

突破“数量有限=绝对稀缺”的线性思维,理解市场与政策的调节作用。

4.新知探究3:自然资源的质量特征(7分钟)

教师活动:

实验演示:对比澳大利亚铁矿(品位65%)与印度铁矿(品位35%)。

计算:冶炼1吨钢铁所需矿石量(澳矿1.54吨 vs 印矿2.86吨)。

结论:质量优劣直接影响开发成本与环境代价。

学生活动:

设计“资源质量评价表”(指标:品位、埋深、伴生矿、运输距离)。

设计意图:

将抽象质量概念转化为可量化指标,培养资源评价能力。

5.深度学习:资源稀缺性的相对性(难点突破,6分钟)

教师活动:

组织辩论: “石油枯竭是人类未来最大危机吗?”

正方:化石能源不可再生,需求增长 → 绝对稀缺。

反方:页岩气技术、光伏替代 → 相对稀缺。

学生活动:

分组搜集证据(如美国页岩气革命、中国光伏装机量数据),辩论中渗透“技术革新可拓展资源边界”观点。

设计意图:

通过对抗性思辨,理解稀缺性的动态特征,呼应课标“资源替代”理念。

6.当堂应用:高考真题解析(4分钟)

教师活动:

展示高考题:

大港油田地下储气库群坐落在天津滨海新区,是利用枯竭的地下天然气藏改造而成的,包括大张坨、板南等11座地下储气库。该地下储气库群主要承担京津冀地区天然气“错峰填谷”任务,是京津冀地区能源储备的重要组成部分。下图示意大港油田大张坨地下储气库地表集注站景观。据此完成7~8题。

7.大港油田地下储气库群向京津冀地区输送天然气的主要时间段是( )

A.11月至次年2月 B.3~5月

C.6~8月 D.9~11月

8.与人工开挖的地下储气库相比,大港油田利用枯竭气藏建设地下储气库群的主要优势是( )

A.安全性高 B.恒温恒湿

C.储气量大 D.运维成本低

学生活动:

认真思考,独立作答,教师巡视讲解。

第7题,京津冀地区冬季较为寒冷,为供暖期,采暖用气量大,因此大港油田地下储气库群向京津冀地区输送天然气进行“错峰填谷”的主要时段是11月至次年2月,A正确。3~5月天气回暖,采暖用气量减少,所以不是主要输送天然气时间段,B错误;6~8月气温高,无需供暖,天然气输送量减少,C错误;9~11月气温还不是特别低,燃气取暖还没有达到峰值,D错误。

第8题,大港油田利用枯竭气藏建设地下储气库群,利用枯竭的地下天然气藏改造而成,运维成本低,D正确;地下天然气藏改造在安全性上比不上人工开挖的,人工开挖的安全设计更加科学,A错误;都是地下储气库,所以恒温恒湿是其共性,B错误;储气量由空间决定,无法确定两类地下储气库的空间容量大小,C错误。

设计意图:

强化高考答题范式,训练“属性-特征-评价”逻辑链。

7.归纳总结与拓展提升(2分钟)

教师活动:

以 “稀土资源困局” 升华主题:

“中国稀土曾占全球90%,低价出口粗加工产品;如今加强管控,发展永磁电机技术——从‘卖资源’到‘卖技术’的蜕变!”

学生活动:

撰写一句话启示(例:“资源控制力比资源本身更重要”)。

设计意图:

融合国家战略与学科素养,强化资源安全意识。

五、教学板书设计

自然资源及其利用

一、属性

┌───────────┐ ┌───────────┐

│ 自然属性 │------>│ 存在性·数量·质量 │

└───────────┘ └───────────┘

┌───────────┐ ┌───────────┐

│ 社会经济属性 │------>│ 价值·稀缺·权属 │

└───────────┘ └───────────┘

二、数量特征

1.有限性 → 绝对稀缺

2.需求增长/分布不均 → 相对稀缺

三、质量特征

1.品位高低 → 成本效益

2.开发难度 → 环境代价

四、破局之道

技术革新·替代资源·国家管控

六、分层作业设计

类型 内容

基础 绘制自然资源属性思维导图

提升 分析沙特石油“从依赖到转型”的双刃剑效应(关联“愿景2030”计划)

实践 调查本地垃圾分类回收率,撰写资源循环利用建议书(应用“城市矿产”概念)

七、课后反思

1.情境主线有效性:

手机-稀土案例贯穿全课,生活化与学术性平衡较好,但稀土数据需更新(2024年中国产量占比降至70%)。

2.难点突破策略:

辩论活动活跃但时间紧张,部分学生未充分举证,下次可前置资料检索任务。

3.思政融合深度:

资源安全观渗透自然,但“替代技术”案例不足(如钠电池替代锂电池),需补充。

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查