22 太空一日 跨学科融合教学设计

图片预览

文档简介

七年级语文下册太空一日跨学科融合教学设计

——中国航天的破壁者

核心理念:以文本为基,科技为翼,创想为帆。

课堂三阶:回溯英雄困境→见证科技破壁→畅想星际征程。

核心素养:文本分析力、科技创新力、未来想象力。

一、三维教学目标:

知识与能力:

1.分析杨利伟遭遇的困境及心理反应,能找出课文中杨利伟遇到三个太空困境(如振动、异响、舷窗裂纹);

2.理解航天科技迭代对问题的解决逻辑,能说出现代航天技术如何解决这些困境(如磁悬浮减震、智能故障检测);

3.创作符合科学原理的航天科幻片段,能写一段未来航天技术的科幻小故事(含1项科技名词+1处心理描写)。

过程与方法:

1.学方法:通过问题链、表格对比梳理文本关键信息;

2.做模型:运用模型演示解释科技成果,动手演示一个航天新技术;

3.编故事:小组协作完成未来技术创想,创作“未来太空船”的科幻片段;

情感态度价值观:

1.感受杨利伟面对危险时的冷静与勇敢,感悟航天人攻坚克难的精神传承;

2.理解科技进步如何让航天更安全、更人性化培养“问题导向”的科技创新思维;

3.激发对太空探索的兴趣和未来科技的想象力,增强民族科技自信。

二、教材使用构想。

(1)文本载体。

精选课文四个核心片段:①火箭升空震动(26段)②神秘敲击声(38-43段)③舷窗裂纹(50-53段)④黑障区颠簸(56-58段)

以此聚焦典型场景,避免全文泛读。

(2)语用聚焦

用荧光标注法标出关键心理描写句(例:“我以为自己要牺牲了”/“本末倒置的错觉”/“恐惧感骤然袭来”)

可视化训练目标,强化技法认知。

三、教学过程:

★导入:创设太空情境(3分钟)。

1.沉浸式体验。

◎播放神舟五号升空原始音频(26Hz共振片段+杨利伟描述画外音+低频震动音效)

【提问】“如果此刻你坐在飞船里,身体正承受这样的震动——你的手会攥紧什么?心里会喊出什么话?”

【预设】恐惧/窒息/无助——板书学生关键词

2.科技思考。

◎【提问】“20年后的今天,中国航天如何让宇航员不再经历这种‘濒死振动’?”

【明确】PPT闪现“磁悬浮座椅”“主动减震系统”等关键词,埋下伏笔。

3.课题揭晓。

【板书动态生成】

2003年:杨利伟用身体记住的痛。

2023年:科学家用技术破解的题。

2043年:?

4.教师结语。

“今天,我们要做三件事——解读英雄的颤抖、拆解科技的密码、书写未来的答案。

★第一幕:历史之困·英雄的颤抖(6分钟)。

核心任务:构建《太空痛点显微镜》。

1.困境挖掘。

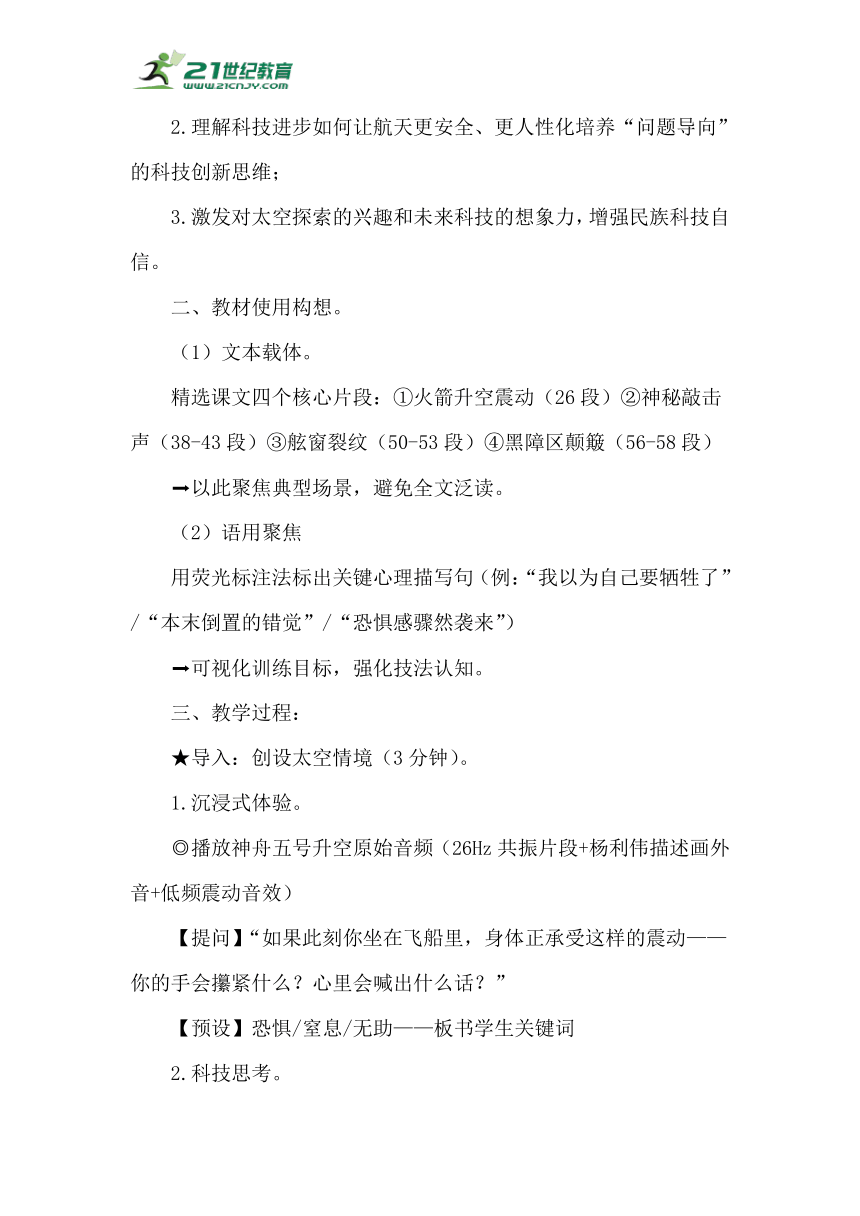

◎小组合作完成困境分析表:

危机时刻 身体困境 心理状态 精神解码

火箭共振 内脏撕裂感 濒死恐惧→冷静坚持 坚韧无畏

神秘敲击 未知威胁源 高度警觉→科学判断 理性沉着

舷窗裂纹 视觉错判风险 瞬间恐惧→快速验证 临危不乱

教师点睛:

这些文字是穿越时空的勇气解码器——让我们看见:真正的英雄主义,是看清恐惧依然前行!2003年的神舟五号是用生命容错率换来的首飞——杨利伟的每个颤抖,都是中国航天的进化路标!

第二幕:科技破壁·进化的翅膀(20分钟)。

核心任务:举办“中国航天解困科技展”。

1.任务发布“请科技小组展示,此后的航天科技解决了哪些杨利伟的困境?它们还存在哪些弊端?

【要点】针对什么困境?如何解决问题?技术突破点在哪里?

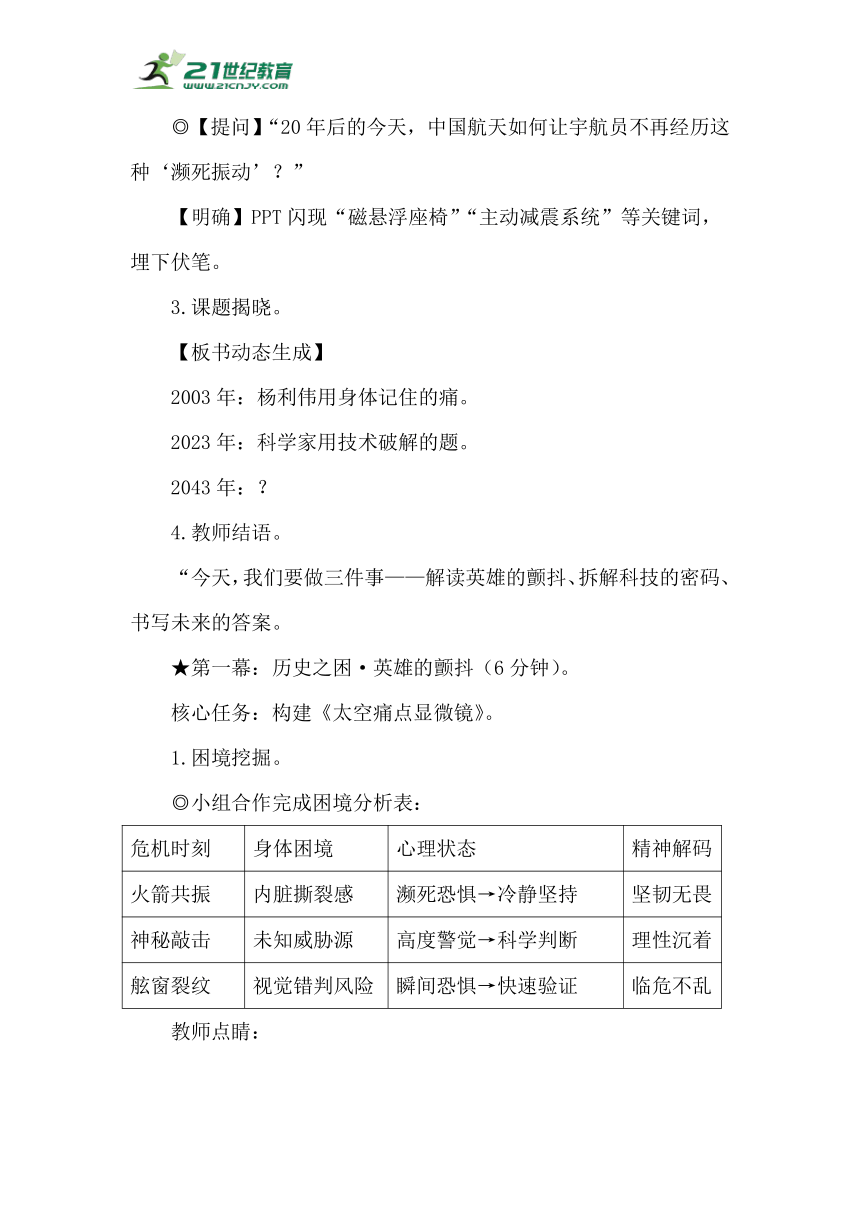

2.模型展示。

历史痛点 科技原理说明 真实科技迭代

火箭共振 洛伦兹力阻尼振动 神舟七号→长征五号的主动振动控制系统

神秘敲击 声波频谱分析 天宫空间站的智能声学监测系统

舷窗裂纹 电场调控分子排列 问天舱的电致变色舷窗

3.颁奖仪式。

◎投票选出“最佳模型奖”。

◎评选标准:痛点精准度30%;原理科学性40%;演示创新性30%。

◎颁奖词模板:

“该模型精准针对__困境__,用__技术亮点__实现突破,彰显中国航天__精神__!”

◎学生金句实录:

“在座椅注入磁流体——就像给振动装上刹车片,让航天员内脏不再‘跳迪斯科’!”

“当年振动让杨利伟爷爷五脏移位,我们的座椅用磁铁相斥力构筑安全气囊——就像给航天员穿上无形的防护铠甲!

第三幕:未来狂想·星海的诗篇(15分钟)。

核心任务:设计“2049太空船黑科技”。

1.创作启动。

◎发布科幻创作指南。

你的黑科技必须:解决杨利伟时代的一个困境包含技术名称与原理(例:量子缓冲服)描写宇航员使用体验(心理+感官)

◎任务:设计2049星际飞船。

科幻创作四要素卡:技术名称:量子缓冲服

解决痛点:______

核心原理:利用______抵消冲击力

使用场景:“当飞船穿越小行星带时,宇航员小航感到__(感官描写),只见防护罩泛起蓝光,仿佛______(修辞手法)”

◎科幻创作优胜作品片段。

“当‘星火号’穿越虫洞时,神经接驳头盔传来刺痛感,仿佛亿万根冰针扎进太阳穴。突然,防护系统自动激活,疼痛化作暖流——原来突破光速的代价,由科技温柔偿还。”

2.星云颁奖台。

◎投票选出“最佳科幻小作家”

◎评选标准:科技逻辑自洽性(40%);描写生动性(30%);创意前瞻性(30%)。

课堂总结(1分钟)。

教师结语:

从杨利伟用肉身扛起振动,到今天用科技化解危机,未来将由你们书写——让每个困境都成为进步的阶梯,让每片星空都响彻中国的名字!

四、分层作业。

1.必做:搜集资料,整合内容,完成“中国科技成就整理表”。

2.选做:

影视组:介绍科技影视作品,观看结束后撰写相关介绍,班级内分享交流。

记者组:选择一位科技工作者,搜集相关资料,用文字为他画像,介绍主要经历,汇集成册,在年级展示。

文学组:续写《太空一日》2100年版。

五、设计亮点。

1.跨学科深度整合。

语文:文本精读+科幻创作。

物理:振动原理/材料特性分析。

工程:模型设计与功能演示。

多媒体:学生制作剪辑模型介绍视频。

2.奖项激励设计。

双奖项驱动:“最佳模型奖”注重科学性,“最佳科幻小作家”鼓励想象力。

3.真实问题驱动:以杨利伟亲历困难为科技攻关靶点,使学习具有现实意义。

4.情感价值升华:通过科技发展对比,直观感受“从受挫到领先”的民族航天之路。

六、建议。

1.提前一周布置模型任务。

2.培训三名学生担任“科技展讲解员”。

3.准备“星空颁奖”BGM及特效PPT页面。

4.邀请物理教师指导模型制作,参与点评。

◎科幻创作防跑题指南——三要三不要:

要基于现存航天痛点。

要用科学名词包装。

要描写技术使用体验。

不要魔法超能力。

不要外星人入侵。

不要穿越古代。

七、教育价值阐释。

这堂课让语文书中的文字长出科技的翅膀——当学生为杨利伟的困境设计解决方案时,文本分析能力转化为工程思维;当他们在科幻创作中描写“量子护盾”的触感时,语言表达力嫁接科学想象力。这或许就是新课标期待的课堂模样:学科边界在融合中消弭,育人目标在创造中落地。这堂课的终极产物不是几篇科幻文,而是少年眼中闪烁的星辰蓝图。

——中国航天的破壁者

核心理念:以文本为基,科技为翼,创想为帆。

课堂三阶:回溯英雄困境→见证科技破壁→畅想星际征程。

核心素养:文本分析力、科技创新力、未来想象力。

一、三维教学目标:

知识与能力:

1.分析杨利伟遭遇的困境及心理反应,能找出课文中杨利伟遇到三个太空困境(如振动、异响、舷窗裂纹);

2.理解航天科技迭代对问题的解决逻辑,能说出现代航天技术如何解决这些困境(如磁悬浮减震、智能故障检测);

3.创作符合科学原理的航天科幻片段,能写一段未来航天技术的科幻小故事(含1项科技名词+1处心理描写)。

过程与方法:

1.学方法:通过问题链、表格对比梳理文本关键信息;

2.做模型:运用模型演示解释科技成果,动手演示一个航天新技术;

3.编故事:小组协作完成未来技术创想,创作“未来太空船”的科幻片段;

情感态度价值观:

1.感受杨利伟面对危险时的冷静与勇敢,感悟航天人攻坚克难的精神传承;

2.理解科技进步如何让航天更安全、更人性化培养“问题导向”的科技创新思维;

3.激发对太空探索的兴趣和未来科技的想象力,增强民族科技自信。

二、教材使用构想。

(1)文本载体。

精选课文四个核心片段:①火箭升空震动(26段)②神秘敲击声(38-43段)③舷窗裂纹(50-53段)④黑障区颠簸(56-58段)

以此聚焦典型场景,避免全文泛读。

(2)语用聚焦

用荧光标注法标出关键心理描写句(例:“我以为自己要牺牲了”/“本末倒置的错觉”/“恐惧感骤然袭来”)

可视化训练目标,强化技法认知。

三、教学过程:

★导入:创设太空情境(3分钟)。

1.沉浸式体验。

◎播放神舟五号升空原始音频(26Hz共振片段+杨利伟描述画外音+低频震动音效)

【提问】“如果此刻你坐在飞船里,身体正承受这样的震动——你的手会攥紧什么?心里会喊出什么话?”

【预设】恐惧/窒息/无助——板书学生关键词

2.科技思考。

◎【提问】“20年后的今天,中国航天如何让宇航员不再经历这种‘濒死振动’?”

【明确】PPT闪现“磁悬浮座椅”“主动减震系统”等关键词,埋下伏笔。

3.课题揭晓。

【板书动态生成】

2003年:杨利伟用身体记住的痛。

2023年:科学家用技术破解的题。

2043年:?

4.教师结语。

“今天,我们要做三件事——解读英雄的颤抖、拆解科技的密码、书写未来的答案。

★第一幕:历史之困·英雄的颤抖(6分钟)。

核心任务:构建《太空痛点显微镜》。

1.困境挖掘。

◎小组合作完成困境分析表:

危机时刻 身体困境 心理状态 精神解码

火箭共振 内脏撕裂感 濒死恐惧→冷静坚持 坚韧无畏

神秘敲击 未知威胁源 高度警觉→科学判断 理性沉着

舷窗裂纹 视觉错判风险 瞬间恐惧→快速验证 临危不乱

教师点睛:

这些文字是穿越时空的勇气解码器——让我们看见:真正的英雄主义,是看清恐惧依然前行!2003年的神舟五号是用生命容错率换来的首飞——杨利伟的每个颤抖,都是中国航天的进化路标!

第二幕:科技破壁·进化的翅膀(20分钟)。

核心任务:举办“中国航天解困科技展”。

1.任务发布“请科技小组展示,此后的航天科技解决了哪些杨利伟的困境?它们还存在哪些弊端?

【要点】针对什么困境?如何解决问题?技术突破点在哪里?

2.模型展示。

历史痛点 科技原理说明 真实科技迭代

火箭共振 洛伦兹力阻尼振动 神舟七号→长征五号的主动振动控制系统

神秘敲击 声波频谱分析 天宫空间站的智能声学监测系统

舷窗裂纹 电场调控分子排列 问天舱的电致变色舷窗

3.颁奖仪式。

◎投票选出“最佳模型奖”。

◎评选标准:痛点精准度30%;原理科学性40%;演示创新性30%。

◎颁奖词模板:

“该模型精准针对__困境__,用__技术亮点__实现突破,彰显中国航天__精神__!”

◎学生金句实录:

“在座椅注入磁流体——就像给振动装上刹车片,让航天员内脏不再‘跳迪斯科’!”

“当年振动让杨利伟爷爷五脏移位,我们的座椅用磁铁相斥力构筑安全气囊——就像给航天员穿上无形的防护铠甲!

第三幕:未来狂想·星海的诗篇(15分钟)。

核心任务:设计“2049太空船黑科技”。

1.创作启动。

◎发布科幻创作指南。

你的黑科技必须:解决杨利伟时代的一个困境包含技术名称与原理(例:量子缓冲服)描写宇航员使用体验(心理+感官)

◎任务:设计2049星际飞船。

科幻创作四要素卡:技术名称:量子缓冲服

解决痛点:______

核心原理:利用______抵消冲击力

使用场景:“当飞船穿越小行星带时,宇航员小航感到__(感官描写),只见防护罩泛起蓝光,仿佛______(修辞手法)”

◎科幻创作优胜作品片段。

“当‘星火号’穿越虫洞时,神经接驳头盔传来刺痛感,仿佛亿万根冰针扎进太阳穴。突然,防护系统自动激活,疼痛化作暖流——原来突破光速的代价,由科技温柔偿还。”

2.星云颁奖台。

◎投票选出“最佳科幻小作家”

◎评选标准:科技逻辑自洽性(40%);描写生动性(30%);创意前瞻性(30%)。

课堂总结(1分钟)。

教师结语:

从杨利伟用肉身扛起振动,到今天用科技化解危机,未来将由你们书写——让每个困境都成为进步的阶梯,让每片星空都响彻中国的名字!

四、分层作业。

1.必做:搜集资料,整合内容,完成“中国科技成就整理表”。

2.选做:

影视组:介绍科技影视作品,观看结束后撰写相关介绍,班级内分享交流。

记者组:选择一位科技工作者,搜集相关资料,用文字为他画像,介绍主要经历,汇集成册,在年级展示。

文学组:续写《太空一日》2100年版。

五、设计亮点。

1.跨学科深度整合。

语文:文本精读+科幻创作。

物理:振动原理/材料特性分析。

工程:模型设计与功能演示。

多媒体:学生制作剪辑模型介绍视频。

2.奖项激励设计。

双奖项驱动:“最佳模型奖”注重科学性,“最佳科幻小作家”鼓励想象力。

3.真实问题驱动:以杨利伟亲历困难为科技攻关靶点,使学习具有现实意义。

4.情感价值升华:通过科技发展对比,直观感受“从受挫到领先”的民族航天之路。

六、建议。

1.提前一周布置模型任务。

2.培训三名学生担任“科技展讲解员”。

3.准备“星空颁奖”BGM及特效PPT页面。

4.邀请物理教师指导模型制作,参与点评。

◎科幻创作防跑题指南——三要三不要:

要基于现存航天痛点。

要用科学名词包装。

要描写技术使用体验。

不要魔法超能力。

不要外星人入侵。

不要穿越古代。

七、教育价值阐释。

这堂课让语文书中的文字长出科技的翅膀——当学生为杨利伟的困境设计解决方案时,文本分析能力转化为工程思维;当他们在科幻创作中描写“量子护盾”的触感时,语言表达力嫁接科学想象力。这或许就是新课标期待的课堂模样:学科边界在融合中消弭,育人目标在创造中落地。这堂课的终极产物不是几篇科幻文,而是少年眼中闪烁的星辰蓝图。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读