4.1我国的个人收入分配 课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 4.1我国的个人收入分配 课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 41.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 思想政治 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 20:26:54 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第四课 第一框 我国的个人收入分配

第一目 按劳分配为主体 多种分配方式并存

第二目 完善个人收入分配

导 入

社会财富

在一个国家中,“蛋糕”要分给谁呢?

社会所创造的国民收入要在政府、企业、个人之间进行合理分配,分别形成政府收入、企业收入和个人收入,以满足不同的社会需要。

如何做大“蛋糕”

以人民为中心

贯彻新发展理念

建设现代化经济体系

如何分好蛋糕

材料一:小周所在的村子坚持发展集体经济,小周的父母在村办企业工作。近年来,村办企业办得红红火火,小周父母领到一份不菲的工资,家庭状况得到极大改善。

按劳分配

生产资料所有制

阅读材料与课本44页,独立思考并回答:

1.小周父母的个人收入分配方式是什么?

2.这种个人收入分配方式出自怎样的分配制度?

3.这样的分配制度由什么决定?

环节一:如何分蛋糕

按劳分配为主体、多种分配方式并存

“分配的结构完全决定于生产的结构,分配本身就是生产的产物”

——《马克思恩格斯全集》,第12卷,745页

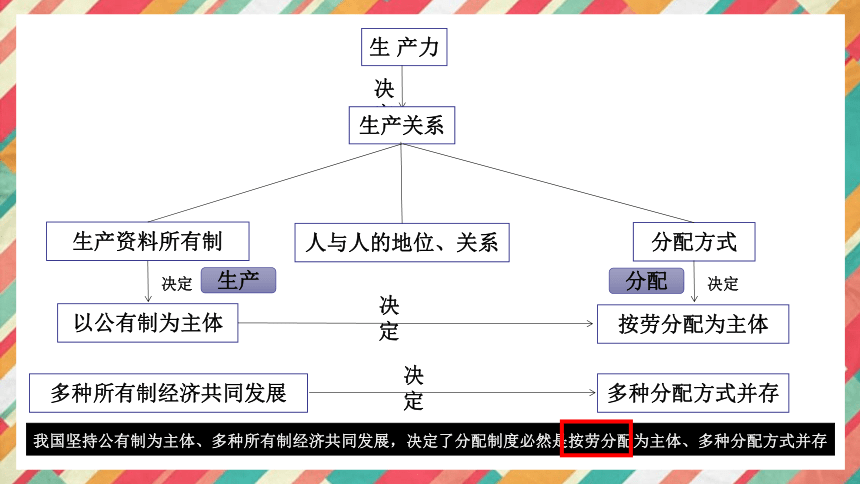

生 产力

决 定

生产关系

以公有制为主体

多种所有制经济共同发展

生产资料所有制

人与人的地位、关系

分配方式

按劳分配为主体

多种分配方式并存

决 定

决 定

决定

决定

生产

分配

我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展,决定了分配制度必然是按劳分配为主体、多种分配方式并存

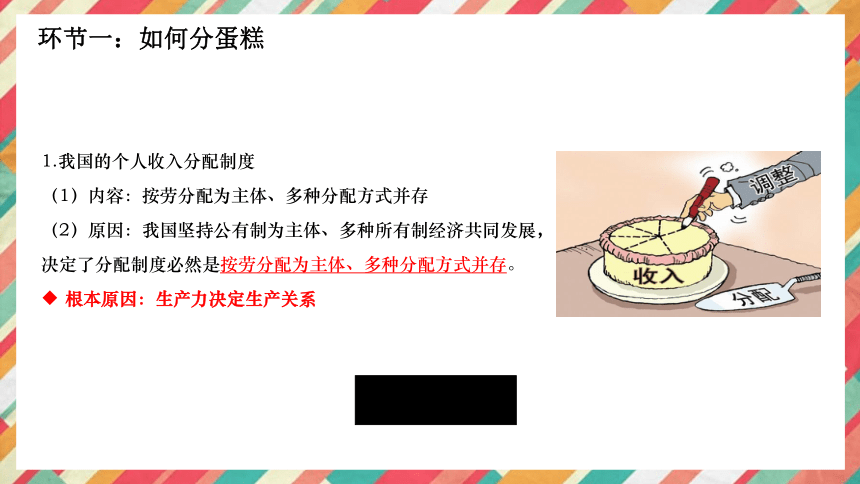

1.我国的个人收入分配制度

(1)内容:按劳分配为主体、多种分配方式并存

(2)原因:我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展,决定了分配制度必然是按劳分配为主体、多种分配方式并存。

根本原因:生产力决定生产关系

环节一:如何分蛋糕

按劳分配

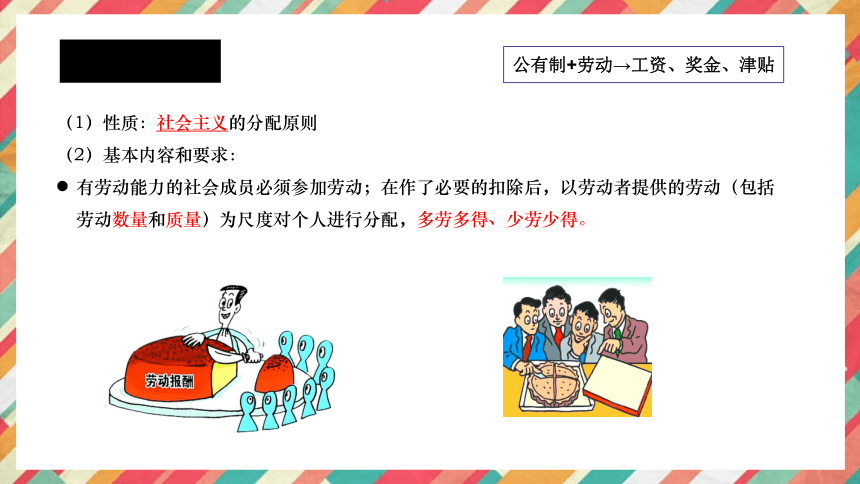

2.按劳分配

公有制+劳动→工资、奖金、津贴

(1)性质:社会主义的分配原则

(2)基本内容和要求:

有劳动能力的社会成员必须参加劳动;在作了必要的扣除后,以劳动者提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度对个人进行分配,多劳多得、少劳少得。

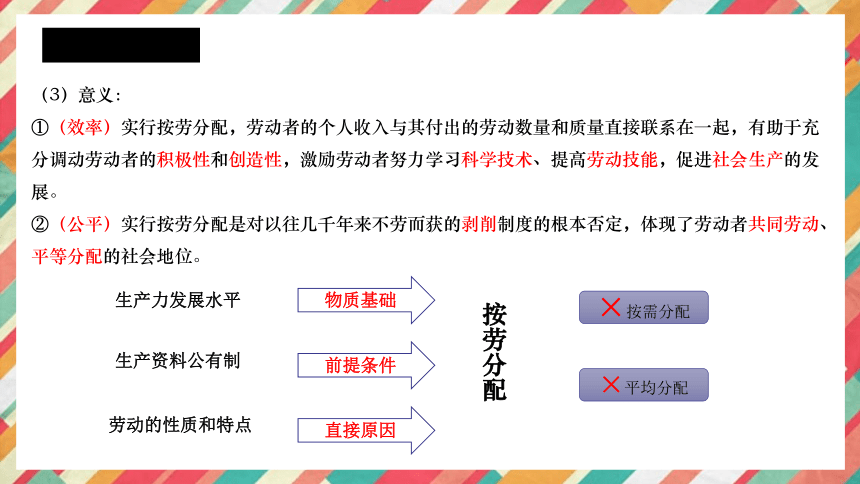

(3)意义:

①(效率)实行按劳分配,劳动者的个人收入与其付出的劳动数量和质量直接联系在一起,有助于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术、提高劳动技能,促进社会生产的发展。

②(公平)实行按劳分配是对以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定,体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

2.按劳分配

物质基础

前提条件

直接原因

生产力发展水平

生产资料公有制

劳动的性质和特点

按劳分配

×按需分配

×平均分配

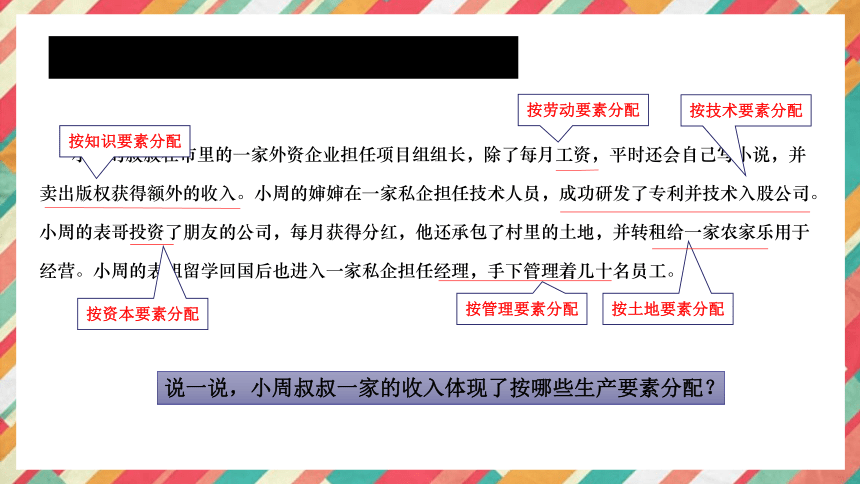

2.多种分配方式并存——按生产要素分配

小周的叔叔在市里的一家外资企业担任项目组组长,除了每月工资,平时还会自己写小说,并卖出版权获得额外的收入。小周的婶婶在一家私企担任技术人员,成功研发了专利并技术入股公司。小周的表哥投资了朋友的公司,每月获得分红,他还承包了村里的土地,并转租给一家农家乐用于经营。小周的表姐留学回国后也进入一家私企担任经理,手下管理着几十名员工。

说一说,小周叔叔一家的收入体现了按哪些生产要素分配?

按劳动要素分配

按知识要素分配

按技术要素分配

按管理要素分配

按资本要素分配

按土地要素分配

按生产要素分配

按技术要素分配

在私营企业和外资企业中,劳动者所获得的工资、奖金、津贴

按劳动要素分配

技术入股、专利使用、技术发明成果转让等的收入

按资本要素分配

包括私营企业主生产经营取得的税后利润,债权人取得的利息收入、股息分红、债券、股票交易收入等

按管理要素分配

指企业的管理人才凭借管理才能在生产经营中的贡献而参与分配的形式

按土地要素分配

按数据要素分配

指出租土地、房屋获得的收入(土地流转收入)

提供市场信息、管理方案等的收入

按劳分配:公有制范围内的劳动收入(工资、奖金、津贴)农民承包土地所得

按知识要素分配

知识产权、知识付费、版权

1.劳动性收入:

通过劳动所获得的收入。

如:工资、津贴、奖金等

2.财产性收入:

通过自己所拥有的各类财产获得的收入

如:银行存款所得的利息、房屋出租所得的租金等

4.转移性收入:

指国家、单位、社会团体对住户的各种经常性转移支付和住户之间的经常性收入转移。

包括:养老金、社会救济和补助、政策性生产补贴、政策性生活补贴、救灾款等

3.经营性收入:

通过生产经营活动所获得的收入。

如:开店、摆摊的收入等

3.我国居民收入的途径

连一连,说说右边都属于

哪些收入途径

小孙的爸爸在国企工作的工资

小孙的妈妈在股份制公司持有的公司的股票

由妈妈打理的家庭投资理财:国债、存款

小孙叔叔经营农家乐获得的收入

小孙爷爷的养老金

小孙转让发明专利的收入

劳动性收入

财产性收入

经营性收入

转移性收入

4.弘扬劳动精神:

(1)劳动的重要性

劳动是财富的源泉,我们获取的任何收入归根结底都是来自劳动创造。

(2)要求

弘扬动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚;

牢固树立以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻的劳动观;

要鼓励全体劳动者通过辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动致富

如何分好蛋糕——完善个人收入分配

分配制度是促进共同富裕的基础性制度。收入分配是民生之源,是改善民生、实现发展成果由人民共享最重要、最直接的方式。

党的二十大报告指出:

“分配制度是促进共同富裕的基础性制度。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。”

(1)必须完善个人收入分配,理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系,健全体现效率、促进公平的收入分配制度。

阅读图表,说说你获得了什么信息?

1.居民人均可支配收入显著低于同期人均GDP

2.居民人均可支配收入与人均GDP的差距随着时间推移呈现逐渐增大之势

居民收入水平增长水平慢于人均GDP增长速度

完善个人收入分配,要如何处理好居民收入增长与经济增长、劳动报酬与劳动生产率之间的关系?

(2)两个同步:坚持居民收入增长和经济增长基本同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步。

劳动生产率:是指一定时间内劳动者创造的劳动成果与劳动消耗量的比率。它可以用同一劳动在单位时间内生产的产品数量表示,也可以用生产单位产品所消耗的劳动时间表示。个人收入提高要以劳动生产率提高为基础。

环节二:分好蛋糕——完善个人收入分配

如果不能实现居民收入和劳动报酬的同步提高,就会失去“为什么人”的目标:如果不以经济增长和劳动生产率的提高作为基础,居民收入的提高就会成为无源之水,缺乏可持续性。

近年来,公共交通压力增大,人们出行需求多样、就业压力不断增加,网约车行业由此兴起,网约车既可以作为专职工作,也可以作为兼职外快,从而吸引了众多从业者。然而,网约车司机纷纷吐槽,“平台抽成过多,越来越不赚钱”“接单越多,挣钱越少”。为改善网约车行业抽成过高、提高网约车司机从业积极性,交通运输部开展的网约车行业抽成“阳光行动”,要求网约车平台规范自主定价行为、降低过高抽成比例,既保证企业收益的增长,也维护司机的利益,促进网约车行业的良性发展,推动了民生实事的落实。

环节二:分好蛋糕——完善个人收入分配

阅读材料,说说网约车司机的“吐槽”反映了分配领域的什么问题?

企业内部分配时,大部分利润被企业分走,劳动者所获不多

初次分配:在创造国民收入的物质生产部门内部的分配,形成国家、企业和劳动者个人的原始收入

(3)初次分配,由市场来主导。

要努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重;坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收入者收入,扩大中等收入群体;完善按要素分配政策制度,探索多种渠道增加中低收入群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入。

“阳光行动”是如何解决这一问题的?

企业收入:税收、企业提留(用于再生产)、报酬

环节二:分好蛋糕——完善个人收入分配

(4)政府的作用主要体现在再分配中。

在再分配方面,要加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度。完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。

个人所得税:

是国家对个人所得征收的一种税

重要性:是调节个人收入分配、实现社会公平的有效手段

财政转移支付:

包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付用以均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

(5)第三次分配应该由社会来主导

完善个人收入分配,要重视发挥第三次分配作用,引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。

慈善活动,是指自然人、法人和其他组织以捐赠财产或者提供服务等方式,自愿开展的公益活动。例如,扶贫、济困;扶老、救孤、恤病、助残、优抚;救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害;促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展;防治污染和其他公害,保护和改善生态环境;等等。

完善个人收入分配

坚持“两个同步”

理顺国家、企业、个人三者的收入分配关系

初次分配

再分配

第三次分配

1.现阶段我国实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,下列说法正确的是

①企业里工人的工资收入属于按劳分配所得

②公有制经济中职工的收入属于按劳分配所得

③工程师提供新技术获得的收入属于按生产要素分配所得

④农民转让土地承包经营权获得的收入属于按生产要素分配所得

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

2.近年来,我国居民通过投资、股票、债券等获得财产性收入。此过程中出现了少数人暴富的情况,尤其是在金融、互联网等行业,一些人贷款做大盘子、上市获得更多资金投入。这一过程虽然带动了相关产业的发展,也让老百姓得到了一些回报,但少数人财富积累太快,引起了社会议论。为此需要( )

①以按劳分配为主体,增加居民劳动收入

②规范收入分配秩序,合理调节过高收入

③规范财富积累机制,提高财富分配的公平性

④依法取缔虚拟经济,引导资本更多流入实体

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

c

第四课 第一框 我国的个人收入分配

第一目 按劳分配为主体 多种分配方式并存

第二目 完善个人收入分配

导 入

社会财富

在一个国家中,“蛋糕”要分给谁呢?

社会所创造的国民收入要在政府、企业、个人之间进行合理分配,分别形成政府收入、企业收入和个人收入,以满足不同的社会需要。

如何做大“蛋糕”

以人民为中心

贯彻新发展理念

建设现代化经济体系

如何分好蛋糕

材料一:小周所在的村子坚持发展集体经济,小周的父母在村办企业工作。近年来,村办企业办得红红火火,小周父母领到一份不菲的工资,家庭状况得到极大改善。

按劳分配

生产资料所有制

阅读材料与课本44页,独立思考并回答:

1.小周父母的个人收入分配方式是什么?

2.这种个人收入分配方式出自怎样的分配制度?

3.这样的分配制度由什么决定?

环节一:如何分蛋糕

按劳分配为主体、多种分配方式并存

“分配的结构完全决定于生产的结构,分配本身就是生产的产物”

——《马克思恩格斯全集》,第12卷,745页

生 产力

决 定

生产关系

以公有制为主体

多种所有制经济共同发展

生产资料所有制

人与人的地位、关系

分配方式

按劳分配为主体

多种分配方式并存

决 定

决 定

决定

决定

生产

分配

我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展,决定了分配制度必然是按劳分配为主体、多种分配方式并存

1.我国的个人收入分配制度

(1)内容:按劳分配为主体、多种分配方式并存

(2)原因:我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展,决定了分配制度必然是按劳分配为主体、多种分配方式并存。

根本原因:生产力决定生产关系

环节一:如何分蛋糕

按劳分配

2.按劳分配

公有制+劳动→工资、奖金、津贴

(1)性质:社会主义的分配原则

(2)基本内容和要求:

有劳动能力的社会成员必须参加劳动;在作了必要的扣除后,以劳动者提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度对个人进行分配,多劳多得、少劳少得。

(3)意义:

①(效率)实行按劳分配,劳动者的个人收入与其付出的劳动数量和质量直接联系在一起,有助于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术、提高劳动技能,促进社会生产的发展。

②(公平)实行按劳分配是对以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定,体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

2.按劳分配

物质基础

前提条件

直接原因

生产力发展水平

生产资料公有制

劳动的性质和特点

按劳分配

×按需分配

×平均分配

2.多种分配方式并存——按生产要素分配

小周的叔叔在市里的一家外资企业担任项目组组长,除了每月工资,平时还会自己写小说,并卖出版权获得额外的收入。小周的婶婶在一家私企担任技术人员,成功研发了专利并技术入股公司。小周的表哥投资了朋友的公司,每月获得分红,他还承包了村里的土地,并转租给一家农家乐用于经营。小周的表姐留学回国后也进入一家私企担任经理,手下管理着几十名员工。

说一说,小周叔叔一家的收入体现了按哪些生产要素分配?

按劳动要素分配

按知识要素分配

按技术要素分配

按管理要素分配

按资本要素分配

按土地要素分配

按生产要素分配

按技术要素分配

在私营企业和外资企业中,劳动者所获得的工资、奖金、津贴

按劳动要素分配

技术入股、专利使用、技术发明成果转让等的收入

按资本要素分配

包括私营企业主生产经营取得的税后利润,债权人取得的利息收入、股息分红、债券、股票交易收入等

按管理要素分配

指企业的管理人才凭借管理才能在生产经营中的贡献而参与分配的形式

按土地要素分配

按数据要素分配

指出租土地、房屋获得的收入(土地流转收入)

提供市场信息、管理方案等的收入

按劳分配:公有制范围内的劳动收入(工资、奖金、津贴)农民承包土地所得

按知识要素分配

知识产权、知识付费、版权

1.劳动性收入:

通过劳动所获得的收入。

如:工资、津贴、奖金等

2.财产性收入:

通过自己所拥有的各类财产获得的收入

如:银行存款所得的利息、房屋出租所得的租金等

4.转移性收入:

指国家、单位、社会团体对住户的各种经常性转移支付和住户之间的经常性收入转移。

包括:养老金、社会救济和补助、政策性生产补贴、政策性生活补贴、救灾款等

3.经营性收入:

通过生产经营活动所获得的收入。

如:开店、摆摊的收入等

3.我国居民收入的途径

连一连,说说右边都属于

哪些收入途径

小孙的爸爸在国企工作的工资

小孙的妈妈在股份制公司持有的公司的股票

由妈妈打理的家庭投资理财:国债、存款

小孙叔叔经营农家乐获得的收入

小孙爷爷的养老金

小孙转让发明专利的收入

劳动性收入

财产性收入

经营性收入

转移性收入

4.弘扬劳动精神:

(1)劳动的重要性

劳动是财富的源泉,我们获取的任何收入归根结底都是来自劳动创造。

(2)要求

弘扬动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚;

牢固树立以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻的劳动观;

要鼓励全体劳动者通过辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动致富

如何分好蛋糕——完善个人收入分配

分配制度是促进共同富裕的基础性制度。收入分配是民生之源,是改善民生、实现发展成果由人民共享最重要、最直接的方式。

党的二十大报告指出:

“分配制度是促进共同富裕的基础性制度。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。”

(1)必须完善个人收入分配,理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系,健全体现效率、促进公平的收入分配制度。

阅读图表,说说你获得了什么信息?

1.居民人均可支配收入显著低于同期人均GDP

2.居民人均可支配收入与人均GDP的差距随着时间推移呈现逐渐增大之势

居民收入水平增长水平慢于人均GDP增长速度

完善个人收入分配,要如何处理好居民收入增长与经济增长、劳动报酬与劳动生产率之间的关系?

(2)两个同步:坚持居民收入增长和经济增长基本同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步。

劳动生产率:是指一定时间内劳动者创造的劳动成果与劳动消耗量的比率。它可以用同一劳动在单位时间内生产的产品数量表示,也可以用生产单位产品所消耗的劳动时间表示。个人收入提高要以劳动生产率提高为基础。

环节二:分好蛋糕——完善个人收入分配

如果不能实现居民收入和劳动报酬的同步提高,就会失去“为什么人”的目标:如果不以经济增长和劳动生产率的提高作为基础,居民收入的提高就会成为无源之水,缺乏可持续性。

近年来,公共交通压力增大,人们出行需求多样、就业压力不断增加,网约车行业由此兴起,网约车既可以作为专职工作,也可以作为兼职外快,从而吸引了众多从业者。然而,网约车司机纷纷吐槽,“平台抽成过多,越来越不赚钱”“接单越多,挣钱越少”。为改善网约车行业抽成过高、提高网约车司机从业积极性,交通运输部开展的网约车行业抽成“阳光行动”,要求网约车平台规范自主定价行为、降低过高抽成比例,既保证企业收益的增长,也维护司机的利益,促进网约车行业的良性发展,推动了民生实事的落实。

环节二:分好蛋糕——完善个人收入分配

阅读材料,说说网约车司机的“吐槽”反映了分配领域的什么问题?

企业内部分配时,大部分利润被企业分走,劳动者所获不多

初次分配:在创造国民收入的物质生产部门内部的分配,形成国家、企业和劳动者个人的原始收入

(3)初次分配,由市场来主导。

要努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重;坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收入者收入,扩大中等收入群体;完善按要素分配政策制度,探索多种渠道增加中低收入群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入。

“阳光行动”是如何解决这一问题的?

企业收入:税收、企业提留(用于再生产)、报酬

环节二:分好蛋糕——完善个人收入分配

(4)政府的作用主要体现在再分配中。

在再分配方面,要加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度。完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。

个人所得税:

是国家对个人所得征收的一种税

重要性:是调节个人收入分配、实现社会公平的有效手段

财政转移支付:

包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付用以均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

(5)第三次分配应该由社会来主导

完善个人收入分配,要重视发挥第三次分配作用,引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。

慈善活动,是指自然人、法人和其他组织以捐赠财产或者提供服务等方式,自愿开展的公益活动。例如,扶贫、济困;扶老、救孤、恤病、助残、优抚;救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害;促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展;防治污染和其他公害,保护和改善生态环境;等等。

完善个人收入分配

坚持“两个同步”

理顺国家、企业、个人三者的收入分配关系

初次分配

再分配

第三次分配

1.现阶段我国实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,下列说法正确的是

①企业里工人的工资收入属于按劳分配所得

②公有制经济中职工的收入属于按劳分配所得

③工程师提供新技术获得的收入属于按生产要素分配所得

④农民转让土地承包经营权获得的收入属于按生产要素分配所得

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

2.近年来,我国居民通过投资、股票、债券等获得财产性收入。此过程中出现了少数人暴富的情况,尤其是在金融、互联网等行业,一些人贷款做大盘子、上市获得更多资金投入。这一过程虽然带动了相关产业的发展,也让老百姓得到了一些回报,但少数人财富积累太快,引起了社会议论。为此需要( )

①以按劳分配为主体,增加居民劳动收入

②规范收入分配秩序,合理调节过高收入

③规范财富积累机制,提高财富分配的公平性

④依法取缔虚拟经济,引导资本更多流入实体

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

c