第5课 中国古代官员的选拔与管理 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 中国古代官员的选拔与管理 课件(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 21:12:49 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

官员的选拔与管理

第二单元

单元导语:

关系:官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提;

原因:各国制度与国情不同,官员选拔、管理各异;相互学习、借鉴的特点;

内容:中国古代:提供经验;

近代西方:文官制度(规避政党更替造成政府工作动荡)

近代中国:改科举为学堂,创立公务员制度;

新中国:中国特色社会主义干部制度;公务员制度。

选修1 国家制度与社会治理 第二单元第5课

课程标准:

了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度。

第5课 中国古代官员的选拔与管理

01 秦汉至魏晋南北朝的官员选拔与管理

02 隋唐至两宋时期的官员选拔与管理

03 元明清时期的官员选拔与管理

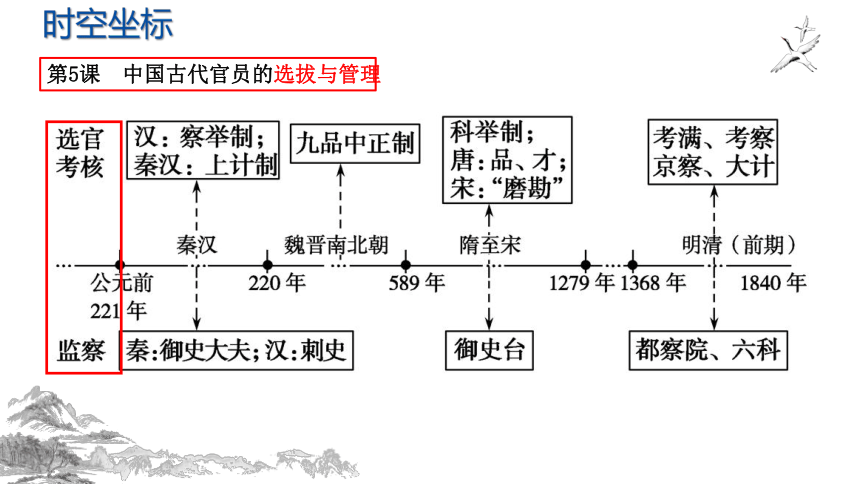

时空坐标

第5课 中国古代官员的选拔与管理

一、中国古代官员的选拔

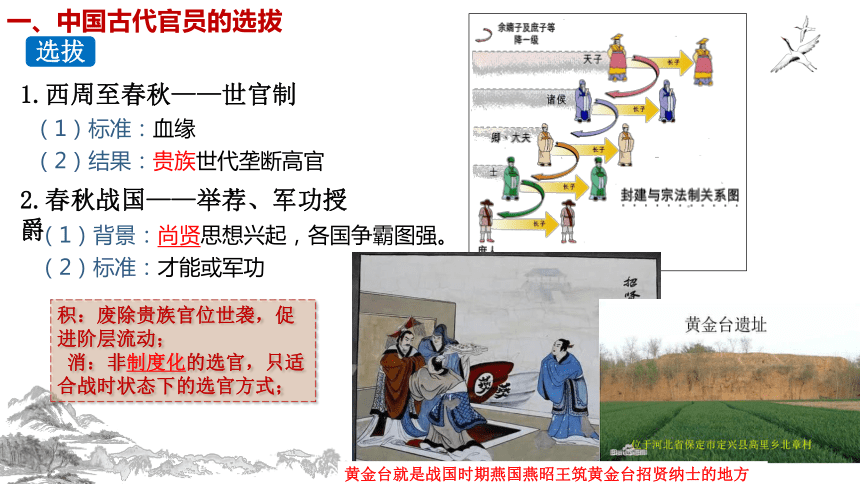

1.西周至春秋——世官制

选拔

(1)标准:血缘

(2)结果:贵族世代垄断高官

2.春秋战国——举荐、军功授爵

(1)背景:尚贤思想兴起,各国争霸图强。

(2)标准:才能或军功

积:废除贵族官位世袭,促进阶层流动;

消:非制度化的选官,只适合战时状态下的选官方式;

黄金台就是战国时期燕国燕昭王筑黄金台招贤纳士的地方

3.秦朝

(1)途径:向官吏学习律令而为官。

以吏为师

以法为教

◎睡虎地秦简《语书》

选拔

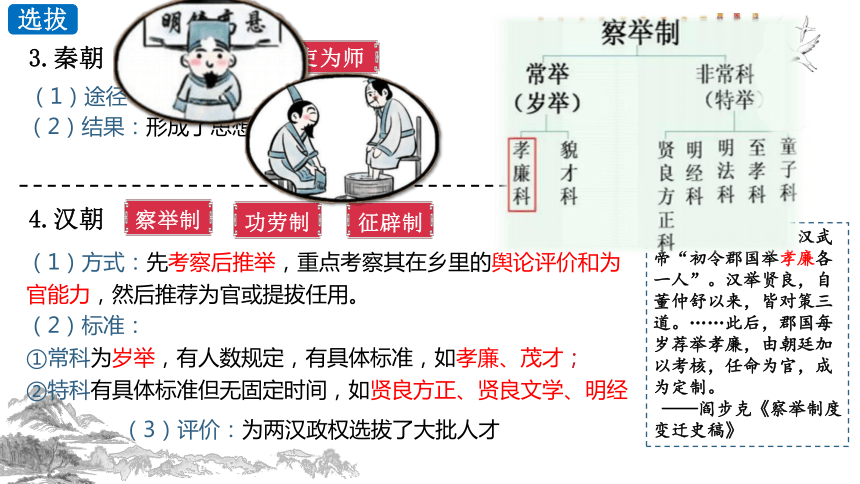

4.汉朝

(2)标准:

①常科为岁举,有人数规定,有具体标准,如孝廉、茂才;

②特科有具体标准但无固定时间,如贤良方正、贤良文学、明经

察举制

(1)方式:先考察后推举,重点考察其在乡里的舆论评价和为官能力,然后推荐为官或提拔任用。

(3)评价:为两汉政权选拔了大批人才

材料:元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

(2)结果:形成了思想文化上的专制。

功劳制

征辟制

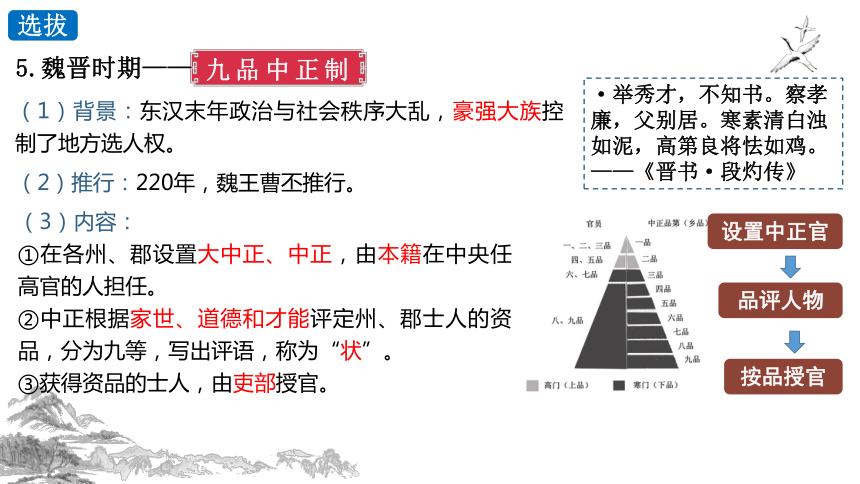

5.魏晋时期——

(1)背景:东汉末年政治与社会秩序大乱,豪强大族控制了地方选人权。

九品中正制

选拔

(2)推行:220年,魏王曹丕推行。

(3)内容:

①在各州、郡设置大中正、中正,由本籍在中央任高官的人担任。

②中正根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等,写出评语,称为“状”。

③获得资品的士人,由吏部授官。

·举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

——《晋书·段灼传》

按品授官

设置中正官

品评人物

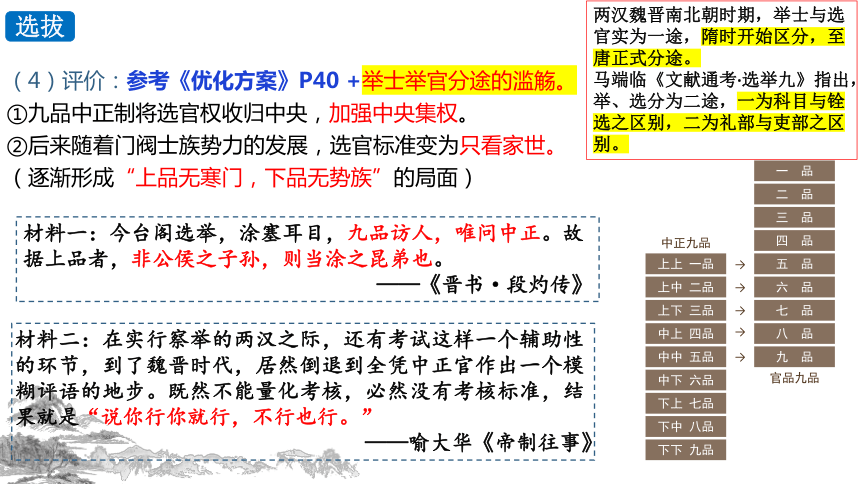

(4)评价:参考《优化方案》P40 +举士举官分途的滥觞。

①九品中正制将选官权收归中央,加强中央集权。

②后来随着门阀士族势力的发展,选官标准变为只看家世。(逐渐形成“上品无寒门,下品无势族”的局面)

材料一:今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。

——《晋书·段灼传》

材料二:在实行察举的两汉之际,还有考试这样一个辅助性的环节,到了魏晋时代,居然倒退到全凭中正官作出一个模糊评语的地步。既然不能量化考核,必然没有考核标准,结果就是“说你行你就行,不行也行。”

——喻大华《帝制往事》

下下 九品

下中 八品

下上 七品

中下 六品

中中 五品

中上 四品

上下 三品

上中 二品

上上 一品

九 品

八 品

七 品

六 品

五 品

四 品

三 品

二 品

一 品

→

→

→

→

→

中正九品

官品九品

选拔

两汉魏晋南北朝时期,举士与选官实为一途,隋时开始区分,至唐正式分途。

马端临《文献通考·选举九》指出,举、选分为二途,一为科目与铨选之区别,二为礼部与吏部之区别。

6.隋唐两宋时期——

(1)背景:南北朝以来,寒门庶族地主势力上升,希望打破门阀士族垄断政治的局面,积极要求参政。

·隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

科举制

◎殿试图

选拔

一拍即合

科

举

制

标准:才学

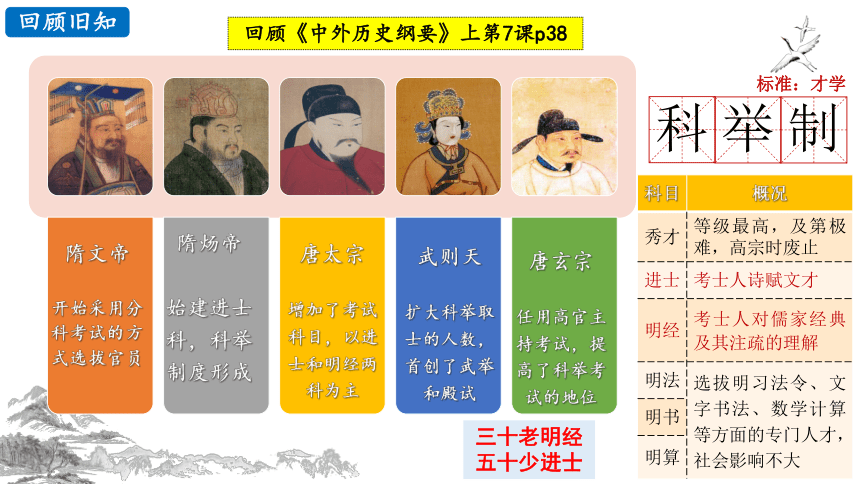

隋文帝

开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝

始建进士科,科举制度形成

唐太宗

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

武则天

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

唐玄宗

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

科目 概况

秀才 等级最高,及第极难,高宗时废止

进士 考士人诗赋文才

明经 考士人对儒家经典及其注疏的理解

明法 选拔明习法令、文字书法、数学计算等方面的专门人才,社会影响不大

明书 明算 回顾旧知

三十老明经

五十少进士

回顾《中外历史纲要》上第7课p38

(3)内容:

①特点:分科取人;

②制举:皇帝自设科目考试选人;

③常举:每年举行,科目有秀才、明经、进士等几十种,其中明经和进士两科最受社会重视。

④结果:合格后取得为官资格,吏部选拔后正式为官。

(4)发展:两宋科举制度进一步发展完善(公平),成为选拔官员的主要途径。

弥封制度

誊录制度

锁院制度

◎已糊名弥封

◎拆去糊名弥封

①籍贯信息

②三代脚色

③所习经典

◎锁院制度

◎誊录制度

取士不问家世

回顾《纲要》上第11课p63

7.元朝

(1)官员选拔部分保留了蒙古传统方式。

(2)随着上层统治者汉文化素养的提高,1313年颁科举诏恢复科举制,但时断时续。

(3)元朝科举录取人数不多,科举出身的官员比例也不高。

延祐复科 元朝恢复科举的历史事件。皇庆元年(1313年),提倡汉化运动的元仁宗下诏恢复科举。延祐元年(1314年)8月在全国的17处考场,举行乡试。延祐二年2月和3月相继在大都举行会试和殿试(廷试),史称“延祐复科”,本次科举以程朱理学为考试的内容。

选拔

将儒家经书作为科举考试的基本内容,答题标准以程朱理学的解释为主。 ——《中外历史纲要上》P67

(4)南北分卷制度:逐渐演化为南北中卷,人数固定。

8.明清时期

(1)形式:科举考试分为乡试、会试与殿试三级。

(2)生源:主要是国子监和府州县学的学生等。

(3)内容:从四书五经中命题(八股文)

◎道光二十四年殿试大金榜

①乡试:每三年在省城举行,“举人”;

②会试:礼部主持,乡试次年春天举行,“贡士”;

③殿试:会试后举行,名义上皇帝主持,“进士”;

任务:评价科举制度。

积极

局限

1、明清八股取士禁锢思想,摧残人才,不利于中国的近代化。

2、知识阶层热衷追求功名利禄,阻碍中国古代科学技术发展。

1.破除世家大族垄断官场情形;

2.社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权;

3.扩大统治基础; 4.提高官员文化素质;

5.加强中央集权;

6.考试的方式体现公开公平公正;

7.促进社会阶层流动;

8.利于社会重学风气的形成

朝代 制度 途径 标准

西周 世袭(世卿世禄) 血缘

春秋战国 举荐、通过战争获得军功 才能、军功

秦 向官员学习律令而为官 明习法律

两汉 先考察后推举,分常科和特科 孝廉、茂才等

魏晋 中正定品,吏部授官 家世、道德、才能

隋唐 分科考试,分为制举和常举 才学

两宋 “取士不问家世” 才学

元 世袭、军功、科举比例小 血缘、军功、才学

明清 从学校参加科举,分三级考试 才学

世官制

荐举制、功劳制

“以法为教”

“以吏为师”

察举制

九品中正制

科举制

蒙古传统和科举制

科举制(南北分卷)

孝廉

(品德和才能)

家世、道德和才能

只看家世

为两汉国家选拔了大批人才;后期难以选拔到真正的人才。

将选官权收归中央,加强了中央集权;后期门阀士族垄断用人权。

演变趋势

①选拔方式

由重家世门第到重学识才能

由推荐到公开考试

不断扩大,推动阶层流动

③选官范围

②选拔标准

选官制度变化的实质:把官员的选拔权收归中央,反映专制主义中央集权制度的加强。

贰

中国古代官员的

考核制度

1.秦汉时期

文物档案

江苏尹湾汉墓出土木牍24方,简133枚。

墓主师饶曾任东海郡功曹史,约葬于王莽时期。

《集簿》用草体书于木牍正反面,记录了东海郡的行政建制、吏员设置、户口、垦田、钱谷出入等方面的年度统计数字。

(1)含义:年末,各县、侯国将一年来的具体情况(3方面)汇集到郡国,郡国汇总制簿,上报中央;

上计制

(2)审核:御史参与审核计簿,防止造假;

(3)应用:上计结果作为官员赏罚依据。

·魏晋南北朝时期:门阀氏族势力强大,战乱频仍,大都流于形式。

计簿(集簿)不是征发赋役的依据。

2.隋唐两宋时期

(1)变化:隋唐官员考核归属尚书省吏部。

(2)隋朝:九品以上官员每年要考核,地方官每年要派员向中央报告,或由皇帝遣使到州县巡行考察。

(3)唐朝:以品德和才能为标准考核官员,分为九等,依据考核结果确定官员升降。

(4)宋朝:制定了严格的标准考核官员。

材料一:大小之官,悉由吏部,纤介之迹,皆属考功。 ——《隋书·儒林传》

材料二:及三岁,不限中外职任,但非曾犯入已赃,令审官院磨勘以闻,当议迁陟。

——宋真宗诏书

宋代磨勘制度

四善二十七最

3.明清时期

(1)明朝:

名称 考核时间 目的或结果

考满

考察

(2)清朝:实行考课制度,包括三年一次的京察和大计,分别考察京官和外省文官。

◎那桐等官员京察档案

官员任现职满三年称“初考”,满六年称“再考”,满九年称“通考”。

考核结果分称职、平常、不称职,是决定官员正常升迁或降、调的依据

包括外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察

重点查处官员的贪、酷和不作为

四格:守、才、政、年四个方面 (操守、才干、政务、年龄)

八法:官员不合格的八个方面

(贪、酷、不谨、罢软无为、浮躁、才力不及、年老、有疾)

考核标准:

四格八法

朝代 考核制度或归属部门 考核时间 考核对象 考核结果

秦汉 每年岁末 地方行政长官 官员赏罚的依据

隋唐 两宋 每年 九品以上官员 官员升降的依据

明朝 三年、六年、九年 任职期满的官员 分三等,是决定官员升降的依据

三年 外地官员 查处官员贪、酷和不作为

六年 京官 清朝 三年 京官 官员奖惩的依据

外省官员 上计制

尚书省吏部负责考核

考满(初考、通考、再考)

考察(朝觐考察、

京察)

京察

大计

考核:总结归纳

《优化方案》P41

考满与考察

考满:依年限分为“初考”“再考”和“通考”

考察:外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察。

上计制

上计考核的结果是官员赏罚的依据

流于形式

门阀士族势力强大,战乱频仍,虽然制定了相应的考核法规,但大都流于形式。

接受考核巡察

九品以上官员每年要考核,地方官每年要派员向中央报告,或由皇帝遣使到州县巡行考察。

四善二十七最

以品德和才能为标准考核官员,分为九等,依据考核结果确定官员升降

考课制度

包括三年一次的京察和大计,分别考察京官和外省文官。

秦汉

魏晋

南北朝

隋朝

唐朝

明朝

清朝

考核

“四善”指德义、清慎、公平、恪勤,是对官员品德操行的要求。“二十七最”是根据各个部门工作的不同性质和要求对官吏的能力提出的不同要求。

叁

中国古代官员的监察制度

1.秦汉时期

秦朝

中央

御史大夫

郡

监御史

中央:御史大夫 地方:监御史

(1)总论:秦汉建立了以御史大夫为首的中央监察体系。

(2)汉(武帝时期):刺史制度(地方)

①目的:加强中央集权,澄清官吏

②特点:

a.划13州部,每州设刺史一人;

b.刺史品级不高,权力很大(位卑而权重)

代表皇帝巡行郡国,依法纠举豪强、郡国守、相。

③影响:巡视检查制度一直延续下来。

中央:御史大夫 地方:刺史

前期 前期对于防止地方分裂割据,加强中中央对地方的监督和控制,巩固国家统一起到了积极作用。

后期 后期掌握地方的军权和行政权,变成了割据势力,严重威胁了中央集权,导致国家分裂。(如东汉州牧)

2.隋唐时期

内容:

(1)御史台为最高监察机构,其长官为御史大夫。

(2)唐太宗将全国分为十道监察区,委派监察官巡回监察。

中央:御史台,长官御史大夫

地方:唐太宗将全国划分十道监察区

材料:御史出都,若不动摇山丘,震慑州县,诚旷职耳

3.宋代

⑴在中央承唐制设御史台;地方划分路作为监察区(四监司、通判)。

⑵重要变化是台谏合一。

◎包拯,累迁监察御史、知谏院、

、谏议大夫、御史中丞

注意:宋朝在地方监察制度方面建立了与路、州二级相适应的监察体系。其在路上建立四监司,府州一级设置了通判 。

中央:御史台

地方:划分路作为监察区(四监司、通判)

4.元代

中央:御史台

地方:行御史台,肃政访廉司

元代肃政廉访司的前身是设置于至元五年的提刑按察司,至元二十八年(1291),元廷改提刑按察司为肃政廉访司,“每道仍设官八员,除二使留司以总制一道,余六人分临所部,如民事、钱谷、官吏奸弊,一切委之。俟岁终,省台遣官考其功效”。

5.明清时期

特点:品级低,权力大。

◎海瑞,官至都察院右佥都御史

(1)总论:明清时期都有都察院和六科,合成“科道”。

(2)明代:

①都察院监察御史不仅负责纠察内外百官,还代皇帝巡按各省;

②六科给事中负责皇帝特赦与大臣奏疏的封还驳正,稽查六部百司之事;

(3)清代:将六科并入都察院(中央)

停止派御史巡按各省的做法(地方)

标志着监案制度的职能和权力的重心已完全放到了对臣下的监督、控制上来。

督察院模式

御史台模式

◎纪昀,数次出任

都察院左都御史

朝代 中央 地方

秦朝

汉朝

隋唐

两宋

元朝

明朝

清朝 /

御史大夫

监察:总结归纳

监御史

御史大夫

十三州刺史

御史台(御史大夫)

唐太宗将全国分为10道监察区,派监察官巡回监察

御史台、台谏合一

地方划分路为监察区(四监司)、通判

御史台

御史台、肃政廉访司

都察院、六科

都察院

监察御史巡按各省

《优化方案》P42 特点+评价

【课堂探究】根据材料,结合所学,指出中国古代监察制度的特点

中国古代重视监察机构的设置,将之置于与行政机构并列的位置。在历史演进中,监察机构的体系越来越严密,相对于行政机构的独立性也越来越强。历代政府重视监察法规建设,坚持依法监察,监察法规逐步完善。监察机构职权涉及察德、察政、察能。同时,为防止地方分离,整肃吏治,历代统治者都重视中央对地方的监察。监察以常驻为主要形式,并辅以不定期的或定期的巡按制。此外,监察御史作为风纪之官,品秩虽低,权势却十分显赫,甚至享有“便宜从事”和“风闻奏事”的特权。但是,监察机关的独立是相对的,其监察功能的发挥受到皇权的极大制约。

——摘编自林志强、张旭日《中国古代行政监察制度特征研究》

①机构独立,与行政机关分离。 ②依赖王权,加强中央集权。③体系严密,垂直监察。 ④以轻制重。

局限:不能从根本上约束皇帝的无上权力;也不能杜绝官僚队伍的腐败和低效现象。

本课思维导图

官员选拔制度

官员考核制度

官员监察制度

中国古代官员的选拔与管理

秦汉——御史大夫

宋代——台谏合一

明清——科道合一

秦汉——上计制

魏晋南北朝——流于形式

隋唐宋——四善二十七

明清——考满、考察

西周至春秋——世官制

春秋战国——军功爵制

秦朝——以法为教、以吏为师

汉朝——察举制

隋唐宋元明清——科举制

魏晋南北朝——九品中正制

垂直体制与层级体制的互相配套和制约,形成了中国帝制时代政治组织制度的基本格局,即政治决策和监督一般来自于垂直体系,造成了“一竿子插到底”,许多问题不“通天”就难以解决的政治行为方式;而推行政务则依赖于层级体系,造成了层层周转、执行效率缓慢低下的行政行为方式。

——刘文瑞《中国古代政治制度》

概念辨析

官员的选拔与管理

第二单元

单元导语:

关系:官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提;

原因:各国制度与国情不同,官员选拔、管理各异;相互学习、借鉴的特点;

内容:中国古代:提供经验;

近代西方:文官制度(规避政党更替造成政府工作动荡)

近代中国:改科举为学堂,创立公务员制度;

新中国:中国特色社会主义干部制度;公务员制度。

选修1 国家制度与社会治理 第二单元第5课

课程标准:

了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度。

第5课 中国古代官员的选拔与管理

01 秦汉至魏晋南北朝的官员选拔与管理

02 隋唐至两宋时期的官员选拔与管理

03 元明清时期的官员选拔与管理

时空坐标

第5课 中国古代官员的选拔与管理

一、中国古代官员的选拔

1.西周至春秋——世官制

选拔

(1)标准:血缘

(2)结果:贵族世代垄断高官

2.春秋战国——举荐、军功授爵

(1)背景:尚贤思想兴起,各国争霸图强。

(2)标准:才能或军功

积:废除贵族官位世袭,促进阶层流动;

消:非制度化的选官,只适合战时状态下的选官方式;

黄金台就是战国时期燕国燕昭王筑黄金台招贤纳士的地方

3.秦朝

(1)途径:向官吏学习律令而为官。

以吏为师

以法为教

◎睡虎地秦简《语书》

选拔

4.汉朝

(2)标准:

①常科为岁举,有人数规定,有具体标准,如孝廉、茂才;

②特科有具体标准但无固定时间,如贤良方正、贤良文学、明经

察举制

(1)方式:先考察后推举,重点考察其在乡里的舆论评价和为官能力,然后推荐为官或提拔任用。

(3)评价:为两汉政权选拔了大批人才

材料:元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

(2)结果:形成了思想文化上的专制。

功劳制

征辟制

5.魏晋时期——

(1)背景:东汉末年政治与社会秩序大乱,豪强大族控制了地方选人权。

九品中正制

选拔

(2)推行:220年,魏王曹丕推行。

(3)内容:

①在各州、郡设置大中正、中正,由本籍在中央任高官的人担任。

②中正根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等,写出评语,称为“状”。

③获得资品的士人,由吏部授官。

·举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

——《晋书·段灼传》

按品授官

设置中正官

品评人物

(4)评价:参考《优化方案》P40 +举士举官分途的滥觞。

①九品中正制将选官权收归中央,加强中央集权。

②后来随着门阀士族势力的发展,选官标准变为只看家世。(逐渐形成“上品无寒门,下品无势族”的局面)

材料一:今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。

——《晋书·段灼传》

材料二:在实行察举的两汉之际,还有考试这样一个辅助性的环节,到了魏晋时代,居然倒退到全凭中正官作出一个模糊评语的地步。既然不能量化考核,必然没有考核标准,结果就是“说你行你就行,不行也行。”

——喻大华《帝制往事》

下下 九品

下中 八品

下上 七品

中下 六品

中中 五品

中上 四品

上下 三品

上中 二品

上上 一品

九 品

八 品

七 品

六 品

五 品

四 品

三 品

二 品

一 品

→

→

→

→

→

中正九品

官品九品

选拔

两汉魏晋南北朝时期,举士与选官实为一途,隋时开始区分,至唐正式分途。

马端临《文献通考·选举九》指出,举、选分为二途,一为科目与铨选之区别,二为礼部与吏部之区别。

6.隋唐两宋时期——

(1)背景:南北朝以来,寒门庶族地主势力上升,希望打破门阀士族垄断政治的局面,积极要求参政。

·隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

科举制

◎殿试图

选拔

一拍即合

科

举

制

标准:才学

隋文帝

开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝

始建进士科,科举制度形成

唐太宗

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

武则天

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

唐玄宗

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

科目 概况

秀才 等级最高,及第极难,高宗时废止

进士 考士人诗赋文才

明经 考士人对儒家经典及其注疏的理解

明法 选拔明习法令、文字书法、数学计算等方面的专门人才,社会影响不大

明书 明算 回顾旧知

三十老明经

五十少进士

回顾《中外历史纲要》上第7课p38

(3)内容:

①特点:分科取人;

②制举:皇帝自设科目考试选人;

③常举:每年举行,科目有秀才、明经、进士等几十种,其中明经和进士两科最受社会重视。

④结果:合格后取得为官资格,吏部选拔后正式为官。

(4)发展:两宋科举制度进一步发展完善(公平),成为选拔官员的主要途径。

弥封制度

誊录制度

锁院制度

◎已糊名弥封

◎拆去糊名弥封

①籍贯信息

②三代脚色

③所习经典

◎锁院制度

◎誊录制度

取士不问家世

回顾《纲要》上第11课p63

7.元朝

(1)官员选拔部分保留了蒙古传统方式。

(2)随着上层统治者汉文化素养的提高,1313年颁科举诏恢复科举制,但时断时续。

(3)元朝科举录取人数不多,科举出身的官员比例也不高。

延祐复科 元朝恢复科举的历史事件。皇庆元年(1313年),提倡汉化运动的元仁宗下诏恢复科举。延祐元年(1314年)8月在全国的17处考场,举行乡试。延祐二年2月和3月相继在大都举行会试和殿试(廷试),史称“延祐复科”,本次科举以程朱理学为考试的内容。

选拔

将儒家经书作为科举考试的基本内容,答题标准以程朱理学的解释为主。 ——《中外历史纲要上》P67

(4)南北分卷制度:逐渐演化为南北中卷,人数固定。

8.明清时期

(1)形式:科举考试分为乡试、会试与殿试三级。

(2)生源:主要是国子监和府州县学的学生等。

(3)内容:从四书五经中命题(八股文)

◎道光二十四年殿试大金榜

①乡试:每三年在省城举行,“举人”;

②会试:礼部主持,乡试次年春天举行,“贡士”;

③殿试:会试后举行,名义上皇帝主持,“进士”;

任务:评价科举制度。

积极

局限

1、明清八股取士禁锢思想,摧残人才,不利于中国的近代化。

2、知识阶层热衷追求功名利禄,阻碍中国古代科学技术发展。

1.破除世家大族垄断官场情形;

2.社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权;

3.扩大统治基础; 4.提高官员文化素质;

5.加强中央集权;

6.考试的方式体现公开公平公正;

7.促进社会阶层流动;

8.利于社会重学风气的形成

朝代 制度 途径 标准

西周 世袭(世卿世禄) 血缘

春秋战国 举荐、通过战争获得军功 才能、军功

秦 向官员学习律令而为官 明习法律

两汉 先考察后推举,分常科和特科 孝廉、茂才等

魏晋 中正定品,吏部授官 家世、道德、才能

隋唐 分科考试,分为制举和常举 才学

两宋 “取士不问家世” 才学

元 世袭、军功、科举比例小 血缘、军功、才学

明清 从学校参加科举,分三级考试 才学

世官制

荐举制、功劳制

“以法为教”

“以吏为师”

察举制

九品中正制

科举制

蒙古传统和科举制

科举制(南北分卷)

孝廉

(品德和才能)

家世、道德和才能

只看家世

为两汉国家选拔了大批人才;后期难以选拔到真正的人才。

将选官权收归中央,加强了中央集权;后期门阀士族垄断用人权。

演变趋势

①选拔方式

由重家世门第到重学识才能

由推荐到公开考试

不断扩大,推动阶层流动

③选官范围

②选拔标准

选官制度变化的实质:把官员的选拔权收归中央,反映专制主义中央集权制度的加强。

贰

中国古代官员的

考核制度

1.秦汉时期

文物档案

江苏尹湾汉墓出土木牍24方,简133枚。

墓主师饶曾任东海郡功曹史,约葬于王莽时期。

《集簿》用草体书于木牍正反面,记录了东海郡的行政建制、吏员设置、户口、垦田、钱谷出入等方面的年度统计数字。

(1)含义:年末,各县、侯国将一年来的具体情况(3方面)汇集到郡国,郡国汇总制簿,上报中央;

上计制

(2)审核:御史参与审核计簿,防止造假;

(3)应用:上计结果作为官员赏罚依据。

·魏晋南北朝时期:门阀氏族势力强大,战乱频仍,大都流于形式。

计簿(集簿)不是征发赋役的依据。

2.隋唐两宋时期

(1)变化:隋唐官员考核归属尚书省吏部。

(2)隋朝:九品以上官员每年要考核,地方官每年要派员向中央报告,或由皇帝遣使到州县巡行考察。

(3)唐朝:以品德和才能为标准考核官员,分为九等,依据考核结果确定官员升降。

(4)宋朝:制定了严格的标准考核官员。

材料一:大小之官,悉由吏部,纤介之迹,皆属考功。 ——《隋书·儒林传》

材料二:及三岁,不限中外职任,但非曾犯入已赃,令审官院磨勘以闻,当议迁陟。

——宋真宗诏书

宋代磨勘制度

四善二十七最

3.明清时期

(1)明朝:

名称 考核时间 目的或结果

考满

考察

(2)清朝:实行考课制度,包括三年一次的京察和大计,分别考察京官和外省文官。

◎那桐等官员京察档案

官员任现职满三年称“初考”,满六年称“再考”,满九年称“通考”。

考核结果分称职、平常、不称职,是决定官员正常升迁或降、调的依据

包括外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察

重点查处官员的贪、酷和不作为

四格:守、才、政、年四个方面 (操守、才干、政务、年龄)

八法:官员不合格的八个方面

(贪、酷、不谨、罢软无为、浮躁、才力不及、年老、有疾)

考核标准:

四格八法

朝代 考核制度或归属部门 考核时间 考核对象 考核结果

秦汉 每年岁末 地方行政长官 官员赏罚的依据

隋唐 两宋 每年 九品以上官员 官员升降的依据

明朝 三年、六年、九年 任职期满的官员 分三等,是决定官员升降的依据

三年 外地官员 查处官员贪、酷和不作为

六年 京官 清朝 三年 京官 官员奖惩的依据

外省官员 上计制

尚书省吏部负责考核

考满(初考、通考、再考)

考察(朝觐考察、

京察)

京察

大计

考核:总结归纳

《优化方案》P41

考满与考察

考满:依年限分为“初考”“再考”和“通考”

考察:外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察。

上计制

上计考核的结果是官员赏罚的依据

流于形式

门阀士族势力强大,战乱频仍,虽然制定了相应的考核法规,但大都流于形式。

接受考核巡察

九品以上官员每年要考核,地方官每年要派员向中央报告,或由皇帝遣使到州县巡行考察。

四善二十七最

以品德和才能为标准考核官员,分为九等,依据考核结果确定官员升降

考课制度

包括三年一次的京察和大计,分别考察京官和外省文官。

秦汉

魏晋

南北朝

隋朝

唐朝

明朝

清朝

考核

“四善”指德义、清慎、公平、恪勤,是对官员品德操行的要求。“二十七最”是根据各个部门工作的不同性质和要求对官吏的能力提出的不同要求。

叁

中国古代官员的监察制度

1.秦汉时期

秦朝

中央

御史大夫

郡

监御史

中央:御史大夫 地方:监御史

(1)总论:秦汉建立了以御史大夫为首的中央监察体系。

(2)汉(武帝时期):刺史制度(地方)

①目的:加强中央集权,澄清官吏

②特点:

a.划13州部,每州设刺史一人;

b.刺史品级不高,权力很大(位卑而权重)

代表皇帝巡行郡国,依法纠举豪强、郡国守、相。

③影响:巡视检查制度一直延续下来。

中央:御史大夫 地方:刺史

前期 前期对于防止地方分裂割据,加强中中央对地方的监督和控制,巩固国家统一起到了积极作用。

后期 后期掌握地方的军权和行政权,变成了割据势力,严重威胁了中央集权,导致国家分裂。(如东汉州牧)

2.隋唐时期

内容:

(1)御史台为最高监察机构,其长官为御史大夫。

(2)唐太宗将全国分为十道监察区,委派监察官巡回监察。

中央:御史台,长官御史大夫

地方:唐太宗将全国划分十道监察区

材料:御史出都,若不动摇山丘,震慑州县,诚旷职耳

3.宋代

⑴在中央承唐制设御史台;地方划分路作为监察区(四监司、通判)。

⑵重要变化是台谏合一。

◎包拯,累迁监察御史、知谏院、

、谏议大夫、御史中丞

注意:宋朝在地方监察制度方面建立了与路、州二级相适应的监察体系。其在路上建立四监司,府州一级设置了通判 。

中央:御史台

地方:划分路作为监察区(四监司、通判)

4.元代

中央:御史台

地方:行御史台,肃政访廉司

元代肃政廉访司的前身是设置于至元五年的提刑按察司,至元二十八年(1291),元廷改提刑按察司为肃政廉访司,“每道仍设官八员,除二使留司以总制一道,余六人分临所部,如民事、钱谷、官吏奸弊,一切委之。俟岁终,省台遣官考其功效”。

5.明清时期

特点:品级低,权力大。

◎海瑞,官至都察院右佥都御史

(1)总论:明清时期都有都察院和六科,合成“科道”。

(2)明代:

①都察院监察御史不仅负责纠察内外百官,还代皇帝巡按各省;

②六科给事中负责皇帝特赦与大臣奏疏的封还驳正,稽查六部百司之事;

(3)清代:将六科并入都察院(中央)

停止派御史巡按各省的做法(地方)

标志着监案制度的职能和权力的重心已完全放到了对臣下的监督、控制上来。

督察院模式

御史台模式

◎纪昀,数次出任

都察院左都御史

朝代 中央 地方

秦朝

汉朝

隋唐

两宋

元朝

明朝

清朝 /

御史大夫

监察:总结归纳

监御史

御史大夫

十三州刺史

御史台(御史大夫)

唐太宗将全国分为10道监察区,派监察官巡回监察

御史台、台谏合一

地方划分路为监察区(四监司)、通判

御史台

御史台、肃政廉访司

都察院、六科

都察院

监察御史巡按各省

《优化方案》P42 特点+评价

【课堂探究】根据材料,结合所学,指出中国古代监察制度的特点

中国古代重视监察机构的设置,将之置于与行政机构并列的位置。在历史演进中,监察机构的体系越来越严密,相对于行政机构的独立性也越来越强。历代政府重视监察法规建设,坚持依法监察,监察法规逐步完善。监察机构职权涉及察德、察政、察能。同时,为防止地方分离,整肃吏治,历代统治者都重视中央对地方的监察。监察以常驻为主要形式,并辅以不定期的或定期的巡按制。此外,监察御史作为风纪之官,品秩虽低,权势却十分显赫,甚至享有“便宜从事”和“风闻奏事”的特权。但是,监察机关的独立是相对的,其监察功能的发挥受到皇权的极大制约。

——摘编自林志强、张旭日《中国古代行政监察制度特征研究》

①机构独立,与行政机关分离。 ②依赖王权,加强中央集权。③体系严密,垂直监察。 ④以轻制重。

局限:不能从根本上约束皇帝的无上权力;也不能杜绝官僚队伍的腐败和低效现象。

本课思维导图

官员选拔制度

官员考核制度

官员监察制度

中国古代官员的选拔与管理

秦汉——御史大夫

宋代——台谏合一

明清——科道合一

秦汉——上计制

魏晋南北朝——流于形式

隋唐宋——四善二十七

明清——考满、考察

西周至春秋——世官制

春秋战国——军功爵制

秦朝——以法为教、以吏为师

汉朝——察举制

隋唐宋元明清——科举制

魏晋南北朝——九品中正制

垂直体制与层级体制的互相配套和制约,形成了中国帝制时代政治组织制度的基本格局,即政治决策和监督一般来自于垂直体系,造成了“一竿子插到底”,许多问题不“通天”就难以解决的政治行为方式;而推行政务则依赖于层级体系,造成了层层周转、执行效率缓慢低下的行政行为方式。

——刘文瑞《中国古代政治制度》

概念辨析

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理