第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 21:16:55 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

近代以来中国的官员选拔与管理

01

01

晚清选官制度的变革

02

02

科举制度的变化

03

03

选官制度的变化

04

04

民国时期的官员选拔制度

05

05

南京临时政府时期

06

06

CONTENTS

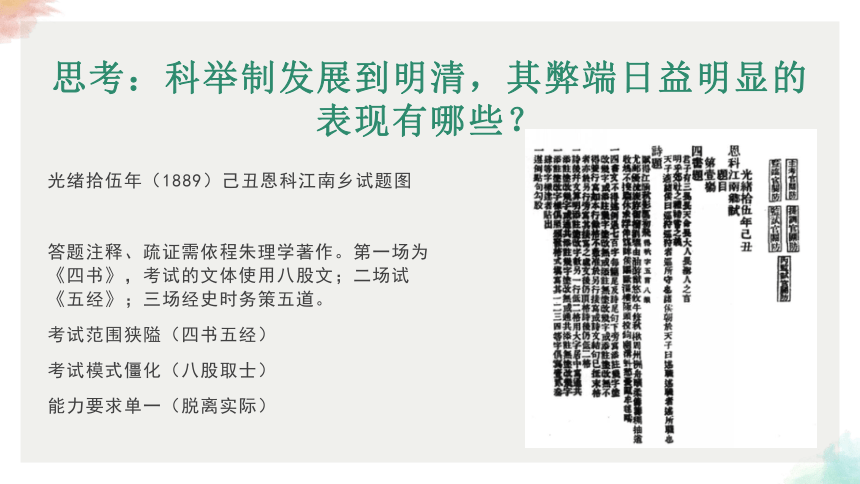

思考:科举制发展到明清,其弊端日益明显的表现有哪些?

光绪拾伍年(1889)己丑恩科江南乡试题图

答题注释、疏证需依程朱理学著作。第一场为《四书》,考试的文体使用八股文;二场试《五经》;三场经史时务策五道。

考试范围狭隘(四书五经)

考试模式僵化(八股取士)

能力要求单一(脱离实际)

晚清选官制度的变革

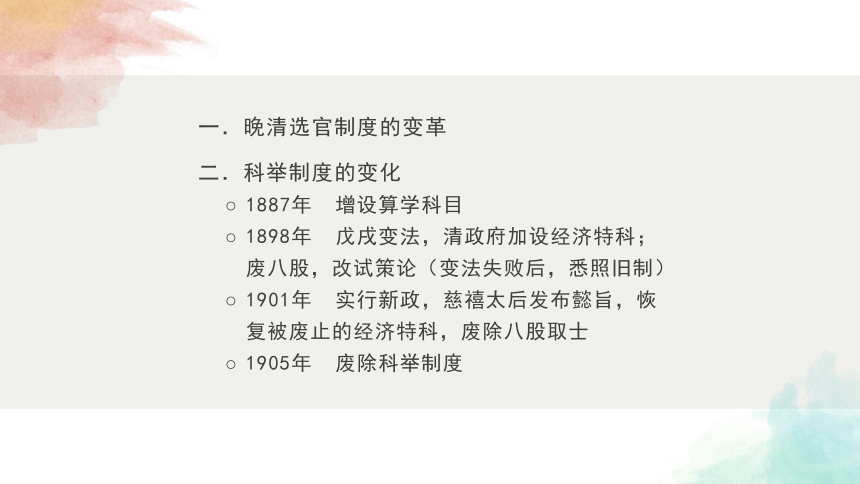

科举制度的变化

1887年 增设算学科目

1898年 戊戌变法,清政府加设经济特科;废八股,改试策论(变法失败后,悉照旧制)

1901年 实行新政,慈禧太后发布懿旨,恢复被废止的经济特科,废除八股取士

1905年 废除科举制度

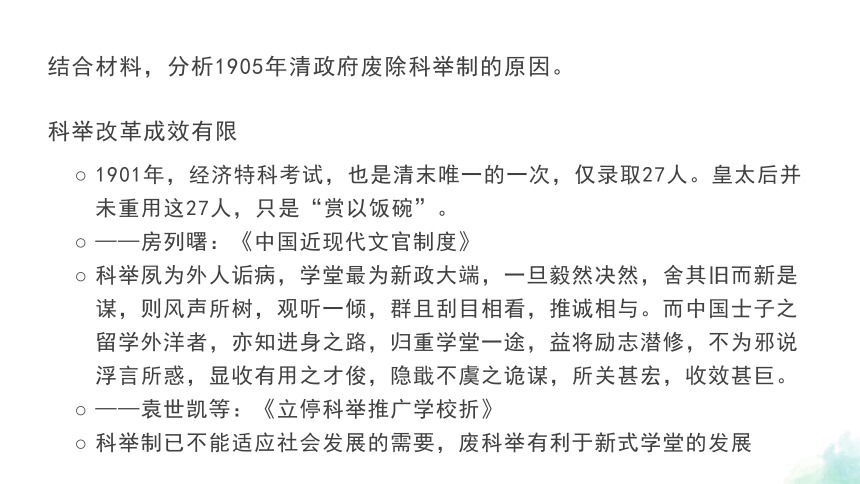

结合材料,分析1905年清政府废除科举制的原因。

科举改革成效有限

1901年,经济特科考试,也是清末唯一的一次,仅录取27人。皇太后并未重用这27人,只是“赏以饭碗”。

——房列曙:《中国近现代文官制度》

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端,一旦毅然决然,舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与。而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐戢不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。

——袁世凯等:《立停科举推广学校折》

科举制已不能适应社会发展的需要,废科举有利于新式学堂的发展

晚清选官制度的变革

科举制度的变化

1

设立学堂选官制度

2

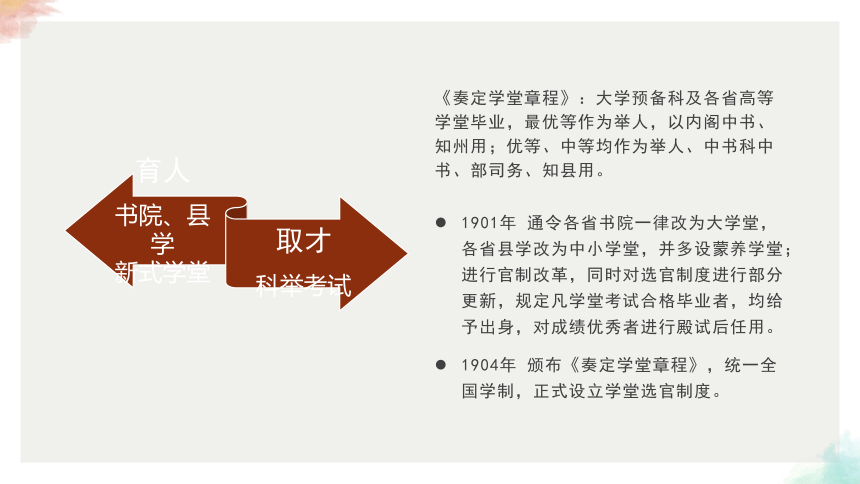

《奏定学堂章程》:大学预备科及各省高等学堂毕业,最优等作为举人,以内阁中书、知州用;优等、中等均作为举人、中书科中书、部司务、知县用。

1901年 通令各省书院一律改为大学堂,各省县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂;进行官制改革,同时对选官制度进行部分更新,规定凡学堂考试合格毕业者,均给予出身,对成绩优秀者进行殿试后任用。

1904年 颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,正式设立学堂选官制度。

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

民国时期官员选拔的制度设计

理论基础:孙中山的文官考试思想

一、晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

1.民国时期官员选拔的制度设计

理论基础:孙中山的文官考试思想

南京临时政府时期文官制度的草创

北洋政府时期的文官考试制度

南京国民政府时期的公务员制度

南京临时政府时期文官制度的草创

根据孙中山“考选之法”“网罗天下英才”的命令,南京临时政府先后制定了《文官考试令》《文官考试委员官职令》《法官考试委员官职令》《法官考试令》《外交官及领事官考试委员官职令》《外交官及领事官考试令》等6个考试法令草案。

——房列曙:《中国近现代文官制度》

目的:保持行政的连续性与稳定性。

考试任用之法,一时不能遽为施行,而任用之途稍广,则救济之法宜严,故《文官甄别法》之规定,实属根据事实所必需之法律也。

——《政府公报》1914年2月27日,第649号,公文

文官考试制度的补充:甄别

概念:指对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。

文官考试的设计没有完全兑现

北京民国政府于1916年6月和1919年10月举办两届文官高等考试,并1917年4月和1920年10月举办两届文官普通考试。按照文官考试每3年举行1次的规定,北京民国政府统治时期,至少要举行第三届、第四届文官高等考试和文官普通考试,但实际并未执行。

——房列曙:《中国近现代文官制度》

向来保简荐任职任用者,固已不尽可问,然至少总有一篇履历,可以搪得过铨叙局。今则只须大议长写一私函,谓某人请保简任职,或总统下一名条,而院秘书厅即须仰希意旨,无中生有,替某人造一份履历,说得如何天花乱坠,连办院呈带办指令,五分钟光景,而简任职头衔已飞到某人头上矣。

——《北京政治丑态之一幕》,《申报》1923年3月1日

卖官鬻爵等现象影响官员选拔与任用

考试严格公正

各机关长官往往以考试人员“学识、经验或健康与拟职务不相当”为借口,拒绝任用考试人员,而公开任用“自己人员”。如热河省主席汤玉麟就是这方面的典型代表,其长子为禁烟局长,次子为财政厅长,此外,在局长、县长里也遍布其亲属、亲信。

——房列曙:《中国近现代文官制度》

正试时,司法官考场的监试人员发现一个应试人在厕所偷看六法全书袖珍本,就勒令他出场,“取消其应试资格”,还将他的姓名、籍贯、报考类别、作弊及被发现经过情形写在木牌上,派人持木牌在各考场绕行一周。

——林厚祺:《第二届高等考试的回忆》

任用亲信等现象难以禁绝

制度自身存在不足

权大于法,有法不依

各派系势力干扰,消极抵制,拉帮结派

时局动荡影响制度推行

民国时期官员选拔制度未能有效执行的原因

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

时间线索

1978

1993

2005

公务员制度开始推行

《中华人民共和国公务员法》通过公务员制度正式形成

1949

坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则

改革开放后,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度

沿用民主革命

时期的干部制度

奠定中国特色干部制度的基础

中华人民共和国(1949年至今)

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

身份

职业

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

中国特色社会主义干部管理制度的建立

根本原则:党管干部

新中国成立初期:奠定基础

改革开放以来:初步建立

按照工作需要,目前应该将全体干部划分为九类:

——根据《中共中央关于加强干部管理工作的决定》1953年11月

(2)新中国成立初期:奠定基础

逐步建立在中共中央及各级党委组织部统一领导、分类管理的干部制度

(3)改革开放以来:初步建立

不断深化干部人事制度改革

科学化 民主化 法制化 现代化

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

中国特色社会主义干部管理制度的建立

根本原则:党管干部

新中国成立初期:奠定基础

改革开放以来:初步建立

公务员制度的建立与推行

首届中央国家行政机关公务员录用考试举行

《中华人民共和国公务员法》

公务员制度

正式形成

01

1993

《国家公务员暂行条例》

02

1994

公务员制度

开始推行

03

2005

《国家公务员录用暂行规定》

据国家公务员局的统计数据,本次国考报名约140万人,其中137.93万人通过审核……但本次国考招录计划大大缩减,仅招录1.45万人,平均竞争比达到95:1,为近5年来最高。

——新华网:《2019国考昨日举行 全国平均竞争比95:1》

有利于公务员政治、文化素养的提升

有利于营造更加公平公正的用人机制

录用担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》

思考:在干部人事制度改革中,建立公务员制度的意义是什么?

公务员录用考试采取笔试和面试等方式进行,考试内容根据公务员应当具备的基本能力和不同职位类别、不同层级机关分别设置,重点测查用习近平新时代中国特色社会主义思想指导分析和解决问题的能力。

——《公务员录用规定》2019年中共中央组织部修订

近代以来中国的官员选拔与管理

01

晚清选官制度的变革

02

科举制度的变化

03

选官制度的变化

04

民国时期的官员选拔制度

05

南京临时政府时期

06

北洋政府时期

07

南京国民政府时期

08

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

09

新中国成立初期

10

改革开放后

11

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

近代以来中国的官员选拔与管理

01

01

晚清选官制度的变革

02

02

科举制度的变化

03

03

选官制度的变化

04

04

民国时期的官员选拔制度

05

05

南京临时政府时期

06

06

CONTENTS

思考:科举制发展到明清,其弊端日益明显的表现有哪些?

光绪拾伍年(1889)己丑恩科江南乡试题图

答题注释、疏证需依程朱理学著作。第一场为《四书》,考试的文体使用八股文;二场试《五经》;三场经史时务策五道。

考试范围狭隘(四书五经)

考试模式僵化(八股取士)

能力要求单一(脱离实际)

晚清选官制度的变革

科举制度的变化

1887年 增设算学科目

1898年 戊戌变法,清政府加设经济特科;废八股,改试策论(变法失败后,悉照旧制)

1901年 实行新政,慈禧太后发布懿旨,恢复被废止的经济特科,废除八股取士

1905年 废除科举制度

结合材料,分析1905年清政府废除科举制的原因。

科举改革成效有限

1901年,经济特科考试,也是清末唯一的一次,仅录取27人。皇太后并未重用这27人,只是“赏以饭碗”。

——房列曙:《中国近现代文官制度》

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端,一旦毅然决然,舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与。而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐戢不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。

——袁世凯等:《立停科举推广学校折》

科举制已不能适应社会发展的需要,废科举有利于新式学堂的发展

晚清选官制度的变革

科举制度的变化

1

设立学堂选官制度

2

《奏定学堂章程》:大学预备科及各省高等学堂毕业,最优等作为举人,以内阁中书、知州用;优等、中等均作为举人、中书科中书、部司务、知县用。

1901年 通令各省书院一律改为大学堂,各省县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂;进行官制改革,同时对选官制度进行部分更新,规定凡学堂考试合格毕业者,均给予出身,对成绩优秀者进行殿试后任用。

1904年 颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,正式设立学堂选官制度。

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

民国时期官员选拔的制度设计

理论基础:孙中山的文官考试思想

一、晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

1.民国时期官员选拔的制度设计

理论基础:孙中山的文官考试思想

南京临时政府时期文官制度的草创

北洋政府时期的文官考试制度

南京国民政府时期的公务员制度

南京临时政府时期文官制度的草创

根据孙中山“考选之法”“网罗天下英才”的命令,南京临时政府先后制定了《文官考试令》《文官考试委员官职令》《法官考试委员官职令》《法官考试令》《外交官及领事官考试委员官职令》《外交官及领事官考试令》等6个考试法令草案。

——房列曙:《中国近现代文官制度》

目的:保持行政的连续性与稳定性。

考试任用之法,一时不能遽为施行,而任用之途稍广,则救济之法宜严,故《文官甄别法》之规定,实属根据事实所必需之法律也。

——《政府公报》1914年2月27日,第649号,公文

文官考试制度的补充:甄别

概念:指对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。

文官考试的设计没有完全兑现

北京民国政府于1916年6月和1919年10月举办两届文官高等考试,并1917年4月和1920年10月举办两届文官普通考试。按照文官考试每3年举行1次的规定,北京民国政府统治时期,至少要举行第三届、第四届文官高等考试和文官普通考试,但实际并未执行。

——房列曙:《中国近现代文官制度》

向来保简荐任职任用者,固已不尽可问,然至少总有一篇履历,可以搪得过铨叙局。今则只须大议长写一私函,谓某人请保简任职,或总统下一名条,而院秘书厅即须仰希意旨,无中生有,替某人造一份履历,说得如何天花乱坠,连办院呈带办指令,五分钟光景,而简任职头衔已飞到某人头上矣。

——《北京政治丑态之一幕》,《申报》1923年3月1日

卖官鬻爵等现象影响官员选拔与任用

考试严格公正

各机关长官往往以考试人员“学识、经验或健康与拟职务不相当”为借口,拒绝任用考试人员,而公开任用“自己人员”。如热河省主席汤玉麟就是这方面的典型代表,其长子为禁烟局长,次子为财政厅长,此外,在局长、县长里也遍布其亲属、亲信。

——房列曙:《中国近现代文官制度》

正试时,司法官考场的监试人员发现一个应试人在厕所偷看六法全书袖珍本,就勒令他出场,“取消其应试资格”,还将他的姓名、籍贯、报考类别、作弊及被发现经过情形写在木牌上,派人持木牌在各考场绕行一周。

——林厚祺:《第二届高等考试的回忆》

任用亲信等现象难以禁绝

制度自身存在不足

权大于法,有法不依

各派系势力干扰,消极抵制,拉帮结派

时局动荡影响制度推行

民国时期官员选拔制度未能有效执行的原因

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

时间线索

1978

1993

2005

公务员制度开始推行

《中华人民共和国公务员法》通过公务员制度正式形成

1949

坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则

改革开放后,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度

沿用民主革命

时期的干部制度

奠定中国特色干部制度的基础

中华人民共和国(1949年至今)

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

身份

职业

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

中国特色社会主义干部管理制度的建立

根本原则:党管干部

新中国成立初期:奠定基础

改革开放以来:初步建立

按照工作需要,目前应该将全体干部划分为九类:

——根据《中共中央关于加强干部管理工作的决定》1953年11月

(2)新中国成立初期:奠定基础

逐步建立在中共中央及各级党委组织部统一领导、分类管理的干部制度

(3)改革开放以来:初步建立

不断深化干部人事制度改革

科学化 民主化 法制化 现代化

晚清选官制度的变革

民国时期的官员选拔制度

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

中国特色社会主义干部管理制度的建立

根本原则:党管干部

新中国成立初期:奠定基础

改革开放以来:初步建立

公务员制度的建立与推行

首届中央国家行政机关公务员录用考试举行

《中华人民共和国公务员法》

公务员制度

正式形成

01

1993

《国家公务员暂行条例》

02

1994

公务员制度

开始推行

03

2005

《国家公务员录用暂行规定》

据国家公务员局的统计数据,本次国考报名约140万人,其中137.93万人通过审核……但本次国考招录计划大大缩减,仅招录1.45万人,平均竞争比达到95:1,为近5年来最高。

——新华网:《2019国考昨日举行 全国平均竞争比95:1》

有利于公务员政治、文化素养的提升

有利于营造更加公平公正的用人机制

录用担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》

思考:在干部人事制度改革中,建立公务员制度的意义是什么?

公务员录用考试采取笔试和面试等方式进行,考试内容根据公务员应当具备的基本能力和不同职位类别、不同层级机关分别设置,重点测查用习近平新时代中国特色社会主义思想指导分析和解决问题的能力。

——《公务员录用规定》2019年中共中央组织部修订

近代以来中国的官员选拔与管理

01

晚清选官制度的变革

02

科举制度的变化

03

选官制度的变化

04

民国时期的官员选拔制度

05

南京临时政府时期

06

北洋政府时期

07

南京国民政府时期

08

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

09

新中国成立初期

10

改革开放后

11

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理