青岛版(六三制2017秋)科学五年级上册第二单元《水循环》大单元整体教学设计

文档属性

| 名称 | 青岛版(六三制2017秋)科学五年级上册第二单元《水循环》大单元整体教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 青岛版(六三制2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 10:47:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

基本信息

学科 小学科学 版本 青岛版·六三制

年级 五年级上册

单元名称 第2单元《水循环》

单元主题 光影探秘家——解密光的传播与转化

课时安排 5课时

一、单元主题

“小水滴的奇妙旅程——探秘地球水循环系统”

以水循环为核心,引导学生探究自然界中水的形态变化与循环路径,理解水对生态系统的重要性。

二、单元大情景

“校园气象科考队”

学生化身“气象科考员”,接受任务——调查校园水循环现象,绘制《校园水循环地图》,最终设计“节水生态校园方案”,解决“校园雨水资源化利用”问题。

三、课程标准分析

核心概念 核心概念10.地球系统

学习内容 10.2 水循环

学段目标 (5-6年级) ①描述水在自然界的循环过程;②设计模型解释水循环环节;③分析人类活动对水循环的影响。

四、单元教材分析

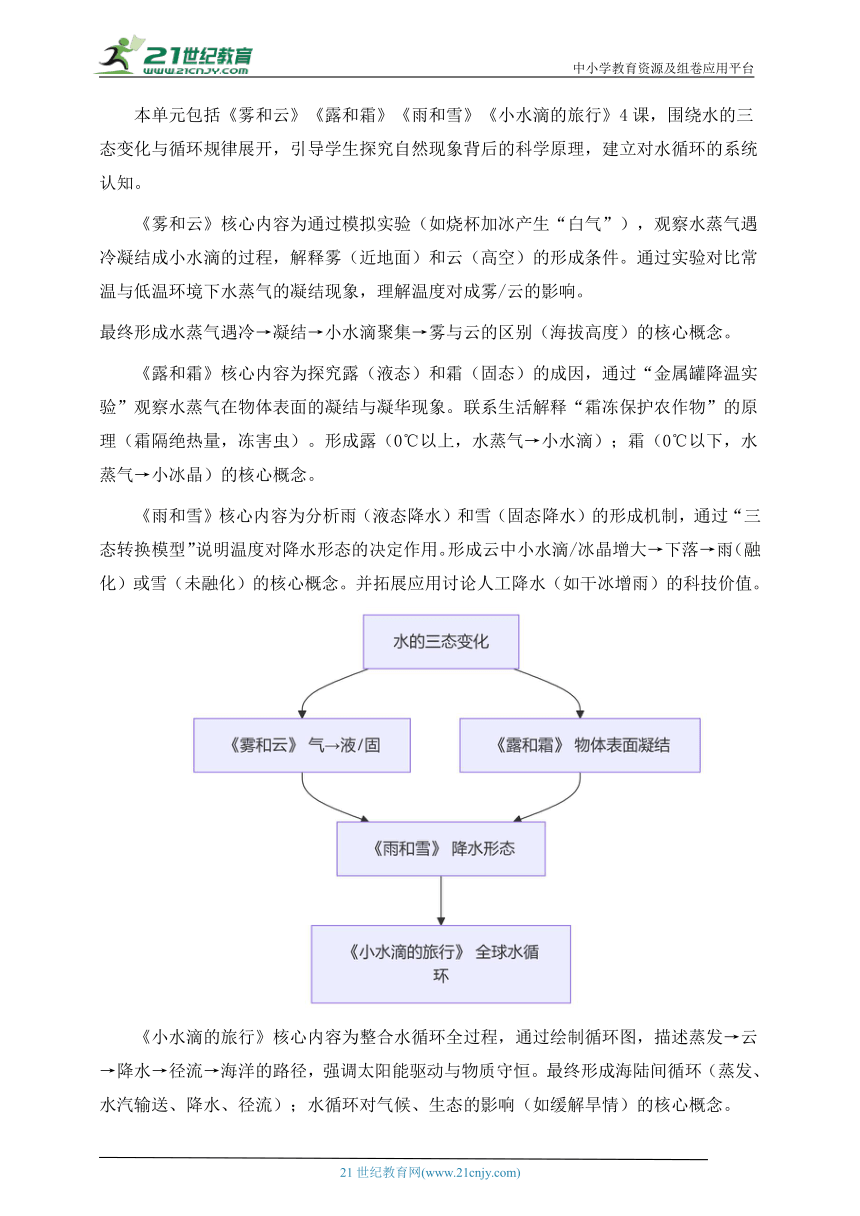

本单元包括《雾和云》《露和霜》《雨和雪》《小水滴的旅行》4课,围绕水的三态变化与循环规律展开,引导学生探究自然现象背后的科学原理,建立对水循环的系统认知。

《雾和云》核心内容为通过模拟实验(如烧杯加冰产生“白气”),观察水蒸气遇冷凝结成小水滴的过程,解释雾(近地面)和云(高空)的形成条件。通过实验对比常温与低温环境下水蒸气的凝结现象,理解温度对成雾/云的影响。

最终形成水蒸气遇冷→凝结→小水滴聚集→雾与云的区别(海拔高度)的核心概念。

《露和霜》核心内容为探究露(液态)和霜(固态)的成因,通过“金属罐降温实验”观察水蒸气在物体表面的凝结与凝华现象。联系生活解释“霜冻保护农作物”的原理(霜隔绝热量,冻害虫)。形成露(0℃以上,水蒸气→小水滴);霜(0℃以下,水蒸气→小冰晶)的核心概念。

《雨和雪》核心内容为分析雨(液态降水)和雪(固态降水)的形成机制,通过“三态转换模型”说明温度对降水形态的决定作用。形成云中小水滴/冰晶增大→下落→雨(融化)或雪(未融化)的核心概念。并拓展应用讨论人工降水(如干冰增雨)的科技价值。

《小水滴的旅行》核心内容为整合水循环全过程,通过绘制循环图,描述蒸发→云→降水→径流→海洋的路径,强调太阳能驱动与物质守恒。最终形成海陆间循环(蒸发、水汽输送、降水、径流);水循环对气候、生态的影响(如缓解旱情)的核心概念。

四课以水的三态变化为线索,逐层递进:

1.微观基础:《雾和云》《露和霜》聚焦水蒸气凝结/凝华的局部现象(气→液/固)。

2.宏观现象:《雨和雪》探究降水形态的成因(云→降水)。

3.系统整合:《小水滴的旅行》构建地球水循环全景(蒸发→输送→降水→回流),体现自然界的动态平衡。

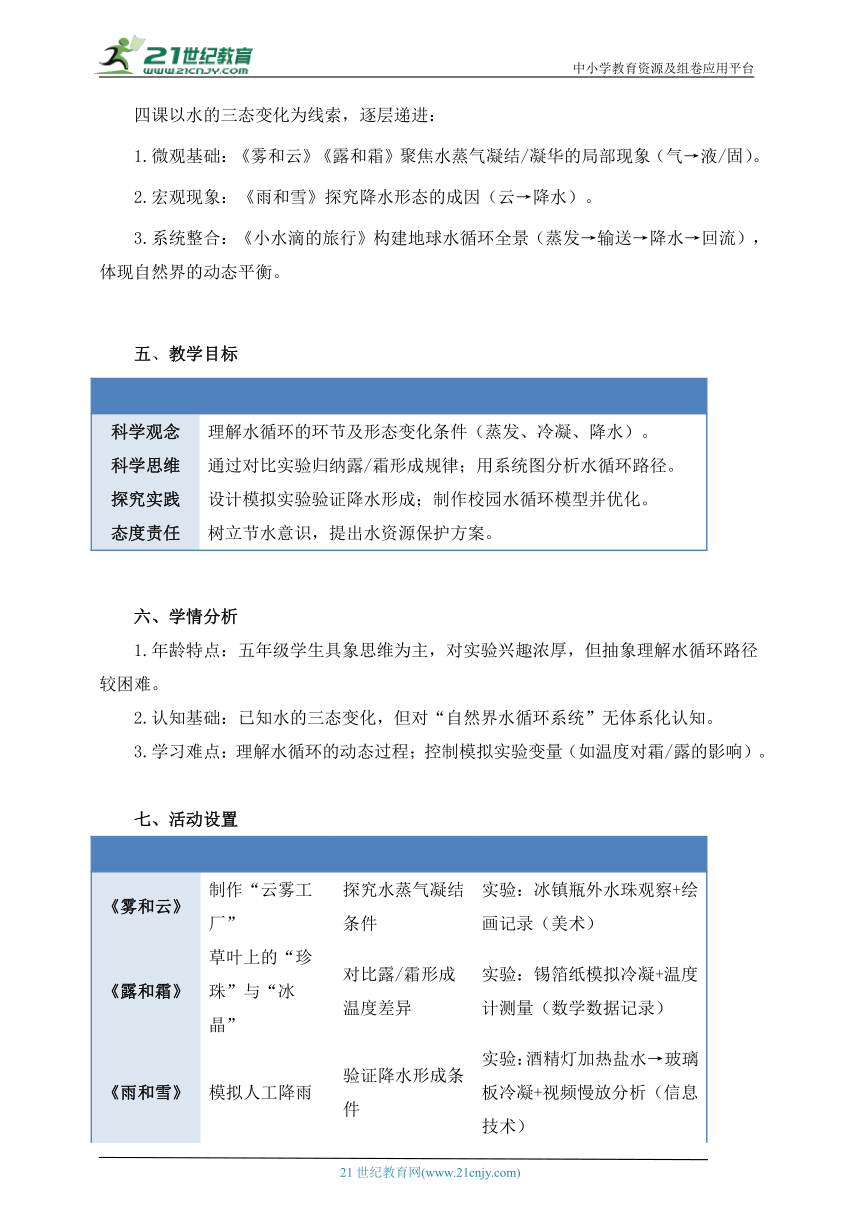

五、教学目标

科学观念 理解水循环的环节及形态变化条件(蒸发、冷凝、降水)。

科学思维 通过对比实验归纳露/霜形成规律;用系统图分析水循环路径。

探究实践 设计模拟实验验证降水形成;制作校园水循环模型并优化。

态度责任 树立节水意识,提出水资源保护方案。

六、学情分析

1.年龄特点:五年级学生具象思维为主,对实验兴趣浓厚,但抽象理解水循环路径较困难。

2.认知基础:已知水的三态变化,但对“自然界水循环系统”无体系化认知。

3.学习难点:理解水循环的动态过程;控制模拟实验变量(如温度对霜/露的影响)。

七、活动设置

《雾和云》 制作“云雾工厂” 探究水蒸气凝结条件 实验:冰镇瓶外水珠观察+绘画记录(美术)

《露和霜》 草叶上的“珍珠”与“冰晶” 对比露/霜形成温度差异 实验:锡箔纸模拟冷凝+温度计测量(数学数据记录)

《雨和雪》 模拟人工降雨 验证降水形成条件 实验:酒精灯加热盐水→玻璃板冷凝+视频慢放分析(信息技术)

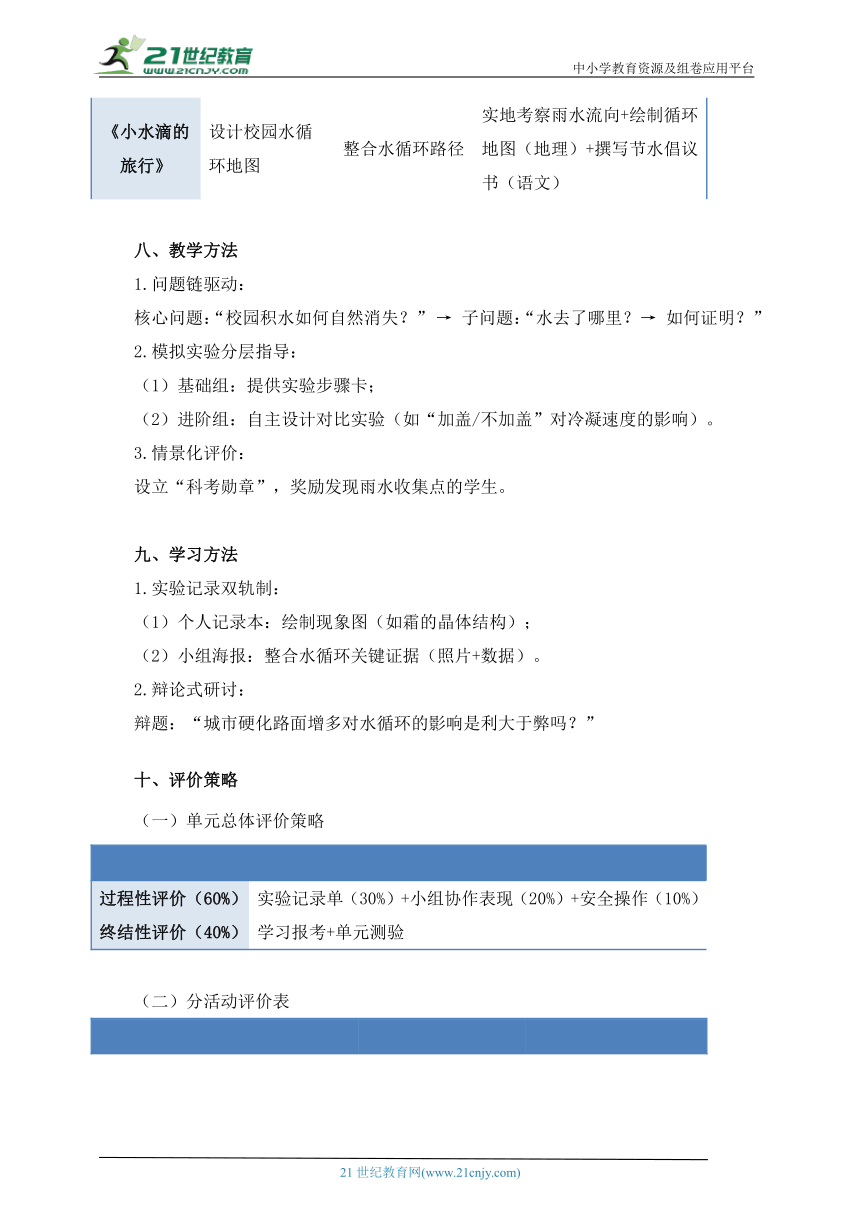

《小水滴的旅行》 设计校园水循环地图 整合水循环路径 实地考察雨水流向+绘制循环地图(地理)+撰写节水倡议书(语文)

八、教学方法

1.问题链驱动:

核心问题:“校园积水如何自然消失?” → 子问题:“水去了哪里?→ 如何证明?”

2.模拟实验分层指导:

(1)基础组:提供实验步骤卡;

(2)进阶组:自主设计对比实验(如“加盖/不加盖”对冷凝速度的影响)。

3.情景化评价:

设立“科考勋章”,奖励发现雨水收集点的学生。

九、学习方法

1.实验记录双轨制:

(1)个人记录本:绘制现象图(如霜的晶体结构);

(2)小组海报:整合水循环关键证据(照片+数据)。

2.辩论式研讨:

辩题:“城市硬化路面增多对水循环的影响是利大于弊吗?”

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

过程性评价(60%) 实验记录单(30%)+小组协作表现(20%)+安全操作(10%)

终结性评价(40%) 学习报考+单元测验

(二)分活动评价表

活动1:雾和云的形成 科学观念 能说出雾和云是水蒸气遇冷形成的现象。 能区分雾(地面附近)和云(高空)的形成位置。 能解释雾、云与天气变化的关联(如阴晴)。

科学思维 能简单描述雾和云的观察现象。 能对比雾和云的异同点。 能设计模拟实验验证雾/云的形成条件。

探究实践 能在教师指导下完成模拟实验。 能独立操作模拟实验并记录现象。 能分析实验数据,总结形成条件(温度、水汽)。

态度责任 对自然现象有好奇心。 主动记录天气现象,愿与同学分享发现。 提出保护大气环境的建议(如减少雾霾)。

活动2:露和霜的奥秘 科学观念 知道露和霜是水蒸气遇冷形成的。 能区分露(液态)和霜(固态)的状态差异。 解释露/霜与昼夜温差的关系。

科学思维 能列举露和霜出现的场景(如清晨草地)。 能推测露和霜形成所需的温度条件。 设计对比实验探究露和霜的形成差异。

探究实践 观察并记录自然界的露或霜现象。 用温度计测量并记录露/霜形成时的环境温度。 用实验模拟霜的形成(如金属罐放盐冰混合物)。

态度责任 爱护观察工具(如温度计)。 坚持长期观察记录自然现象。 分析霜冻对农业的影响,提出防护建议。

活动3:雨和雪从哪里来 科学观念 知道雨和雪来自云中的水滴或冰晶。 能说明雨(液态)和雪(固态)的形态差异。 解释降水过程与气温的关系(雨→雪)。

科学思维 描述雨雪天气的特征。 对比雨和雪的形成条件差异。 设计模型解释“人工降雨”的原理。

探究实践 收集不同降水类型的图片并分类。 制作简易降水收集器测量降雨量。 模拟“雪花”形成实验(如硼砂结晶)。

态度责任 关注天气预报中的降水信息。 记录一周降水数据并制作图表。 调查降水对本地水资源的影响。

活动4:小水滴的旅行 科学观念 复述水循环的四个环节(蒸发→凝结→降水→径流)。 绘制简单水循环示意图并标注环节。 解释水循环中能量的传递(如太阳能驱动蒸发)。

科学思维 按顺序排列水循环环节卡片。 分析人类活动(如灌溉)如何影响水循环。 设计实验模拟水循环(如密闭容器中的水蒸发-凝结)。

探究实践 观察并记录生活中的水循环现象(如煮水)。 用传感器测量湿度变化验证蒸发过程。 制作动态水循环模型(如加湿器+冷凝板)。

态度责任 节约用水,关紧水龙头。 设计家庭节水计划(如雨水收集)。 撰写倡议书呼吁保护水资源。

十一、分层作业设计

活动1:雾和云的形成

基础作业 画出雾和云的形成过程示意图。 画出示意图

标注关键环节(水蒸气遇冷)

添加文字解释成因

提升作业 记录一周内天空中的云量及天气变化。 记录3天数据

记录5天并简单分析

记录7天并总结云量与天气关系

拓展作业 设计海报说明雾霾的危害及防护措施。 列出1条危害

列出2条危害+1条防护

图文结合呼吁环保行动

活动2:露和霜的奥秘

基础作业 填写表格区分露和霜的特征(形态/形成时间/温度)。 填写2项特征

填写3项特征

补充实例(如“霜冻害”)

提升作业 用冰箱模拟霜的形成并拍照记录。 完成实验

记录实验步骤

分析霜的形成条件(低温+水汽)

拓展作业 调查农民如何防霜冻,写一份调查报告。 收集1种方法

收集2种方法并比较

提出创新防霜建议

活动3:雨和雪从哪里来

基础作业 制作“雨”和“雪”的对比卡片(形态/成因/季节)。 写出2条差异

写出3条差异

用比喻描述(如“雪是冬天的花朵”)

提升作业 测量并比较雨前/雨后空气湿度变化。 记录1组数据

记录2组数据并对比

用数据解释“湿度与降水”关系

拓展作业 用棉线+墨水模拟“人工降雨”实验并录像。 完成实验

解释实验原理

联系实际应用(如抗旱)

活动4:小水滴的旅行

基础作业 绘制水循环漫画(4格以上)。 画出4个环节

添加角色对话

用箭头标注能量流动方向

提升作业 设计家庭节水装置草图(如雨水收集器)。 画出设计图

标注材料与功能

计算节水效益(如每月省多少水)

拓展作业 撰写科幻短文《一滴水的环球之旅》。 描述1个环节

描述2个环节+拟人化

融入环保主题(如污染治理)

分层作业设计说明

1星:达成基础目标,体现知识识记。

2星:完成实践应用,体现分析能力。

3星:创新拓展,体现迁移与责任感。

教师可根据学生作品的操作性、科学性、完整性灵活赋星,鼓励自主探究。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

基本信息

学科 小学科学 版本 青岛版·六三制

年级 五年级上册

单元名称 第2单元《水循环》

单元主题 光影探秘家——解密光的传播与转化

课时安排 5课时

一、单元主题

“小水滴的奇妙旅程——探秘地球水循环系统”

以水循环为核心,引导学生探究自然界中水的形态变化与循环路径,理解水对生态系统的重要性。

二、单元大情景

“校园气象科考队”

学生化身“气象科考员”,接受任务——调查校园水循环现象,绘制《校园水循环地图》,最终设计“节水生态校园方案”,解决“校园雨水资源化利用”问题。

三、课程标准分析

核心概念 核心概念10.地球系统

学习内容 10.2 水循环

学段目标 (5-6年级) ①描述水在自然界的循环过程;②设计模型解释水循环环节;③分析人类活动对水循环的影响。

四、单元教材分析

本单元包括《雾和云》《露和霜》《雨和雪》《小水滴的旅行》4课,围绕水的三态变化与循环规律展开,引导学生探究自然现象背后的科学原理,建立对水循环的系统认知。

《雾和云》核心内容为通过模拟实验(如烧杯加冰产生“白气”),观察水蒸气遇冷凝结成小水滴的过程,解释雾(近地面)和云(高空)的形成条件。通过实验对比常温与低温环境下水蒸气的凝结现象,理解温度对成雾/云的影响。

最终形成水蒸气遇冷→凝结→小水滴聚集→雾与云的区别(海拔高度)的核心概念。

《露和霜》核心内容为探究露(液态)和霜(固态)的成因,通过“金属罐降温实验”观察水蒸气在物体表面的凝结与凝华现象。联系生活解释“霜冻保护农作物”的原理(霜隔绝热量,冻害虫)。形成露(0℃以上,水蒸气→小水滴);霜(0℃以下,水蒸气→小冰晶)的核心概念。

《雨和雪》核心内容为分析雨(液态降水)和雪(固态降水)的形成机制,通过“三态转换模型”说明温度对降水形态的决定作用。形成云中小水滴/冰晶增大→下落→雨(融化)或雪(未融化)的核心概念。并拓展应用讨论人工降水(如干冰增雨)的科技价值。

《小水滴的旅行》核心内容为整合水循环全过程,通过绘制循环图,描述蒸发→云→降水→径流→海洋的路径,强调太阳能驱动与物质守恒。最终形成海陆间循环(蒸发、水汽输送、降水、径流);水循环对气候、生态的影响(如缓解旱情)的核心概念。

四课以水的三态变化为线索,逐层递进:

1.微观基础:《雾和云》《露和霜》聚焦水蒸气凝结/凝华的局部现象(气→液/固)。

2.宏观现象:《雨和雪》探究降水形态的成因(云→降水)。

3.系统整合:《小水滴的旅行》构建地球水循环全景(蒸发→输送→降水→回流),体现自然界的动态平衡。

五、教学目标

科学观念 理解水循环的环节及形态变化条件(蒸发、冷凝、降水)。

科学思维 通过对比实验归纳露/霜形成规律;用系统图分析水循环路径。

探究实践 设计模拟实验验证降水形成;制作校园水循环模型并优化。

态度责任 树立节水意识,提出水资源保护方案。

六、学情分析

1.年龄特点:五年级学生具象思维为主,对实验兴趣浓厚,但抽象理解水循环路径较困难。

2.认知基础:已知水的三态变化,但对“自然界水循环系统”无体系化认知。

3.学习难点:理解水循环的动态过程;控制模拟实验变量(如温度对霜/露的影响)。

七、活动设置

《雾和云》 制作“云雾工厂” 探究水蒸气凝结条件 实验:冰镇瓶外水珠观察+绘画记录(美术)

《露和霜》 草叶上的“珍珠”与“冰晶” 对比露/霜形成温度差异 实验:锡箔纸模拟冷凝+温度计测量(数学数据记录)

《雨和雪》 模拟人工降雨 验证降水形成条件 实验:酒精灯加热盐水→玻璃板冷凝+视频慢放分析(信息技术)

《小水滴的旅行》 设计校园水循环地图 整合水循环路径 实地考察雨水流向+绘制循环地图(地理)+撰写节水倡议书(语文)

八、教学方法

1.问题链驱动:

核心问题:“校园积水如何自然消失?” → 子问题:“水去了哪里?→ 如何证明?”

2.模拟实验分层指导:

(1)基础组:提供实验步骤卡;

(2)进阶组:自主设计对比实验(如“加盖/不加盖”对冷凝速度的影响)。

3.情景化评价:

设立“科考勋章”,奖励发现雨水收集点的学生。

九、学习方法

1.实验记录双轨制:

(1)个人记录本:绘制现象图(如霜的晶体结构);

(2)小组海报:整合水循环关键证据(照片+数据)。

2.辩论式研讨:

辩题:“城市硬化路面增多对水循环的影响是利大于弊吗?”

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

过程性评价(60%) 实验记录单(30%)+小组协作表现(20%)+安全操作(10%)

终结性评价(40%) 学习报考+单元测验

(二)分活动评价表

活动1:雾和云的形成 科学观念 能说出雾和云是水蒸气遇冷形成的现象。 能区分雾(地面附近)和云(高空)的形成位置。 能解释雾、云与天气变化的关联(如阴晴)。

科学思维 能简单描述雾和云的观察现象。 能对比雾和云的异同点。 能设计模拟实验验证雾/云的形成条件。

探究实践 能在教师指导下完成模拟实验。 能独立操作模拟实验并记录现象。 能分析实验数据,总结形成条件(温度、水汽)。

态度责任 对自然现象有好奇心。 主动记录天气现象,愿与同学分享发现。 提出保护大气环境的建议(如减少雾霾)。

活动2:露和霜的奥秘 科学观念 知道露和霜是水蒸气遇冷形成的。 能区分露(液态)和霜(固态)的状态差异。 解释露/霜与昼夜温差的关系。

科学思维 能列举露和霜出现的场景(如清晨草地)。 能推测露和霜形成所需的温度条件。 设计对比实验探究露和霜的形成差异。

探究实践 观察并记录自然界的露或霜现象。 用温度计测量并记录露/霜形成时的环境温度。 用实验模拟霜的形成(如金属罐放盐冰混合物)。

态度责任 爱护观察工具(如温度计)。 坚持长期观察记录自然现象。 分析霜冻对农业的影响,提出防护建议。

活动3:雨和雪从哪里来 科学观念 知道雨和雪来自云中的水滴或冰晶。 能说明雨(液态)和雪(固态)的形态差异。 解释降水过程与气温的关系(雨→雪)。

科学思维 描述雨雪天气的特征。 对比雨和雪的形成条件差异。 设计模型解释“人工降雨”的原理。

探究实践 收集不同降水类型的图片并分类。 制作简易降水收集器测量降雨量。 模拟“雪花”形成实验(如硼砂结晶)。

态度责任 关注天气预报中的降水信息。 记录一周降水数据并制作图表。 调查降水对本地水资源的影响。

活动4:小水滴的旅行 科学观念 复述水循环的四个环节(蒸发→凝结→降水→径流)。 绘制简单水循环示意图并标注环节。 解释水循环中能量的传递(如太阳能驱动蒸发)。

科学思维 按顺序排列水循环环节卡片。 分析人类活动(如灌溉)如何影响水循环。 设计实验模拟水循环(如密闭容器中的水蒸发-凝结)。

探究实践 观察并记录生活中的水循环现象(如煮水)。 用传感器测量湿度变化验证蒸发过程。 制作动态水循环模型(如加湿器+冷凝板)。

态度责任 节约用水,关紧水龙头。 设计家庭节水计划(如雨水收集)。 撰写倡议书呼吁保护水资源。

十一、分层作业设计

活动1:雾和云的形成

基础作业 画出雾和云的形成过程示意图。 画出示意图

标注关键环节(水蒸气遇冷)

添加文字解释成因

提升作业 记录一周内天空中的云量及天气变化。 记录3天数据

记录5天并简单分析

记录7天并总结云量与天气关系

拓展作业 设计海报说明雾霾的危害及防护措施。 列出1条危害

列出2条危害+1条防护

图文结合呼吁环保行动

活动2:露和霜的奥秘

基础作业 填写表格区分露和霜的特征(形态/形成时间/温度)。 填写2项特征

填写3项特征

补充实例(如“霜冻害”)

提升作业 用冰箱模拟霜的形成并拍照记录。 完成实验

记录实验步骤

分析霜的形成条件(低温+水汽)

拓展作业 调查农民如何防霜冻,写一份调查报告。 收集1种方法

收集2种方法并比较

提出创新防霜建议

活动3:雨和雪从哪里来

基础作业 制作“雨”和“雪”的对比卡片(形态/成因/季节)。 写出2条差异

写出3条差异

用比喻描述(如“雪是冬天的花朵”)

提升作业 测量并比较雨前/雨后空气湿度变化。 记录1组数据

记录2组数据并对比

用数据解释“湿度与降水”关系

拓展作业 用棉线+墨水模拟“人工降雨”实验并录像。 完成实验

解释实验原理

联系实际应用(如抗旱)

活动4:小水滴的旅行

基础作业 绘制水循环漫画(4格以上)。 画出4个环节

添加角色对话

用箭头标注能量流动方向

提升作业 设计家庭节水装置草图(如雨水收集器)。 画出设计图

标注材料与功能

计算节水效益(如每月省多少水)

拓展作业 撰写科幻短文《一滴水的环球之旅》。 描述1个环节

描述2个环节+拟人化

融入环保主题(如污染治理)

分层作业设计说明

1星:达成基础目标,体现知识识记。

2星:完成实践应用,体现分析能力。

3星:创新拓展,体现迁移与责任感。

教师可根据学生作品的操作性、科学性、完整性灵活赋星,鼓励自主探究。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录