2024—2025学年度北京市东城区高二第二学期期末统一检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度北京市东城区高二第二学期期末统一检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 217.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 22:04:50 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度北京市东城区高二第二学期期末统一检测

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.北京房山琉璃河遗址是西周城市遗址,其主体遗存有“外城壕和外城墙”两重城垣,与陕西省周原遗址城圈结构相似。遗址中的殷遗民墓出土了大量陶簋,均为周的样式。出土青铜器的铭文中多次提及“燕侯”。该遗址( )

A.说明中国即将迈入阶级社会 B.具备了国家的初始形态

C.反映了分封制促进文化传播 D.验证了王权与神权结合

2.春秋战国时期,传统的统治秩序被破坏。下列史料能够说明这一结论的是( )

①“人无于水监,当于民监”

②“八佾(y

③“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”

④“田氏取齐,六卿分晋……力功争强,胜者为右”

ì)舞于庭,是可忍也,孰不可忍也”

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.下列政府主导的人口迁徙( )

公元前230年 秦既灭韩,徙天下不轨之民于南阳(位于今河南)

公元前221年 徙天下豪富於咸阳十二万户

公元前219年 徙黔首三万户琅琊台(位于今山东)下,复(免除赋役)十二岁

公元前214年 发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地(岭南地区),为(设置)桂林、象郡、南海,以谪遣戍

①配合了秦统一的军事行动 ②有利于秦朝削弱地方势力

③有助于秦朝加强边疆控制 ④促进了北方的民族大交融

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.汉初学者陆贾认为:“治以道德为上,行以仁义为本。”统治者应做到“国不兴无事之功……稀力役而省贡献”,以达到“闾里不讼于巷,老幼不愁于庭”的效果。这一主张( )

A.体现德治与法治之争 B.适应经济恢复和发展的需要

C.为豪强地主势力服务 D.表明儒学成为主流意识形态

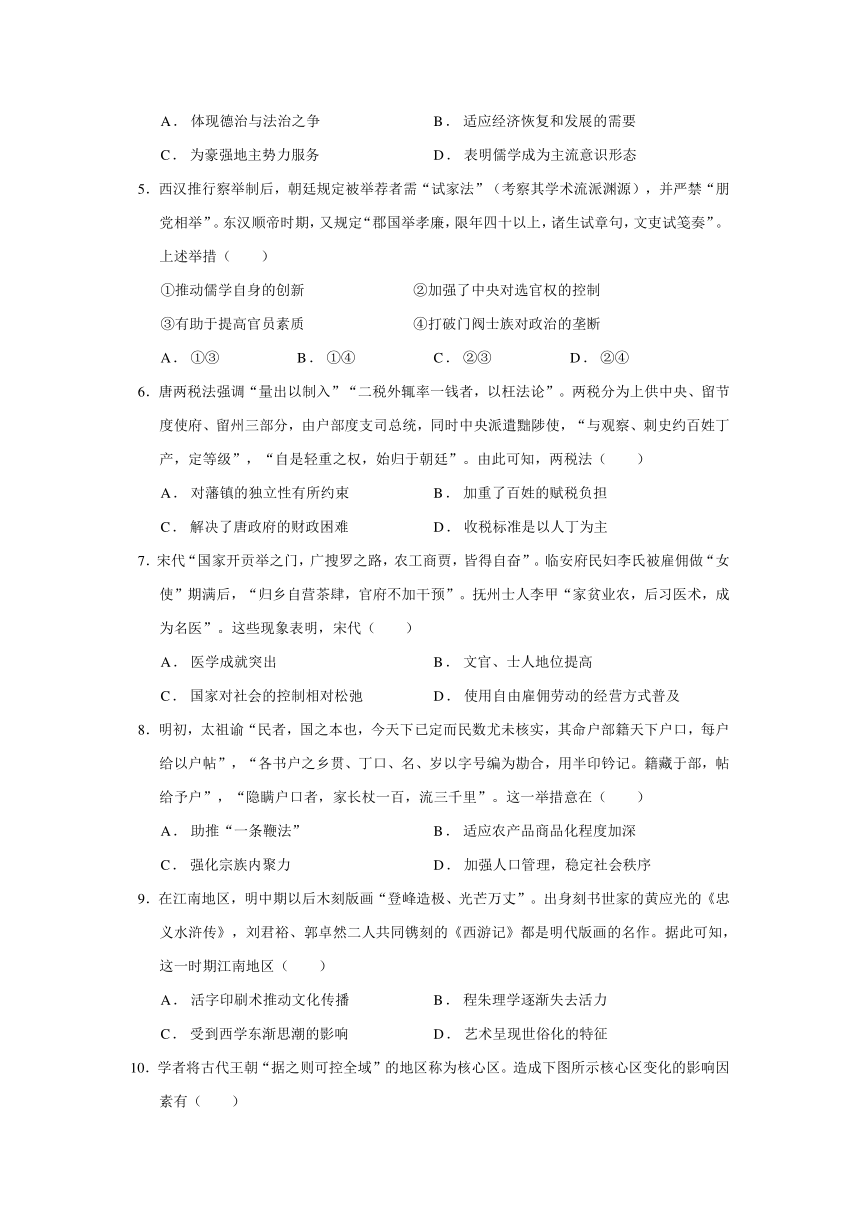

5.西汉推行察举制后,朝廷规定被举荐者需“试家法”(考察其学术流派渊源),并严禁“朋党相举”。东汉顺帝时期,又规定“郡国举孝廉,限年四十以上,诸生试章句,文吏试笺奏”。上述举措( )

①推动儒学自身的创新 ②加强了中央对选官权的控制

③有助于提高官员素质 ④打破门阀士族对政治的垄断

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

6.唐两税法强调“量出以制入”“二税外辄率一钱者,以枉法论”。两税分为上供中央、留节度使府、留州三部分,由户部度支司总统,同时中央派遣黜陟使,“与观察、刺史约百姓丁产,定等级”,“自是轻重之权,始归于朝廷”。由此可知,两税法( )

A.对藩镇的独立性有所约束 B.加重了百姓的赋税负担

C.解决了唐政府的财政困难 D.收税标准是以人丁为主

7.宋代“国家开贡举之门,广搜罗之路,农工商贾,皆得自奋”。临安府民妇李氏被雇佣做“女使”期满后,“归乡自营茶肆,官府不加干预”。抚州士人李甲“家贫业农,后习医术,成为名医”。这些现象表明,宋代( )

A.医学成就突出 B.文官、士人地位提高

C.国家对社会的控制相对松弛 D.使用自由雇佣劳动的经营方式普及

8.明初,太祖谕“民者,国之本也,今天下已定而民数尤未核实,其命户部籍天下户口,每户给以户帖”,“各书户之乡贯、丁口、名、岁以字号编为勘合,用半印钤记。籍藏于部,帖给予户”,“隐瞒户口者,家长杖一百,流三千里”。这一举措意在( )

A.助推“一条鞭法” B.适应农产品商品化程度加深

C.强化宗族内聚力 D.加强人口管理,稳定社会秩序

9.在江南地区,明中期以后木刻版画“登峰造极、光芒万丈”。出身刻书世家的黄应光的《忠义水浒传》,刘君裕、郭卓然二人共同镌刻的《西游记》都是明代版画的名作。据此可知,这一时期江南地区( )

A.活字印刷术推动文化传播 B.程朱理学逐渐失去活力

C.受到西学东渐思潮的影响 D.艺术呈现世俗化的特征

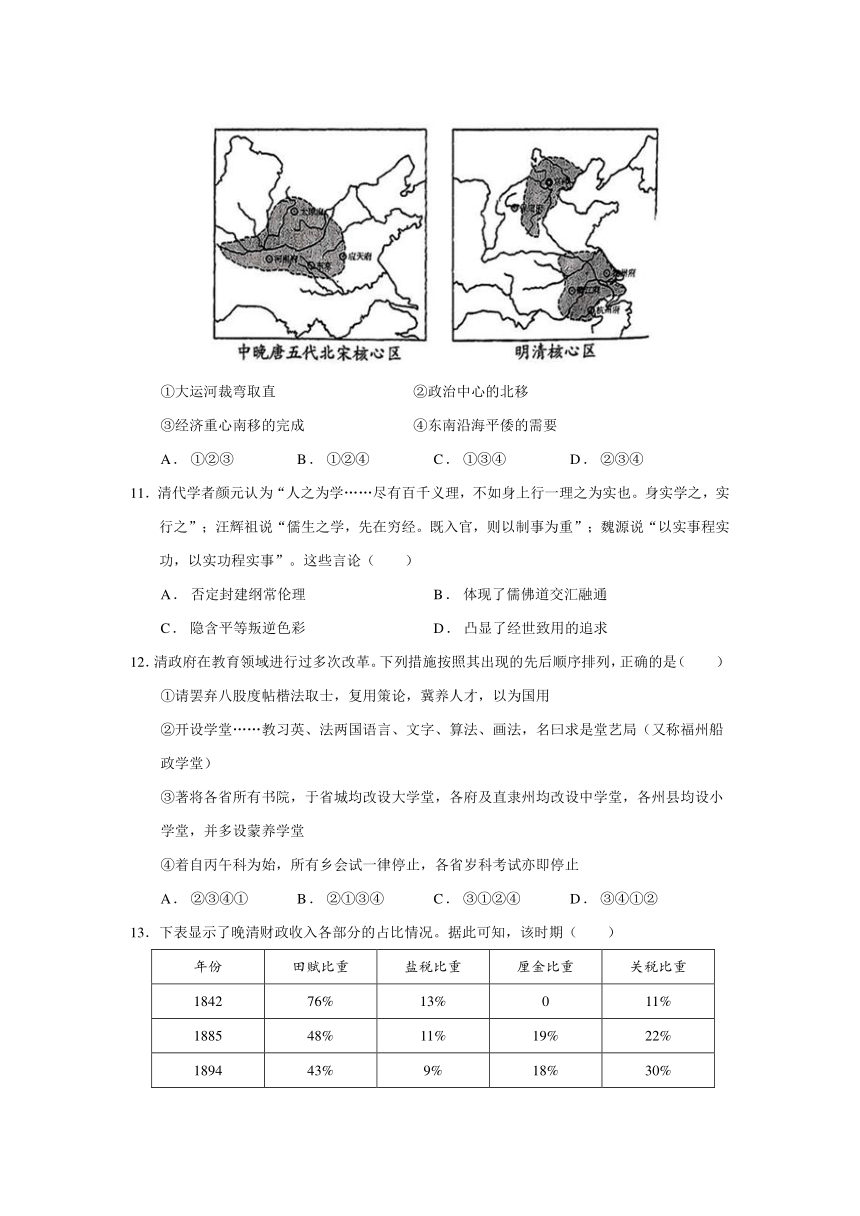

10.学者将古代王朝“据之则可控全域”的地区称为核心区。造成下图所示核心区变化的影响因素有( )

①大运河裁弯取直 ②政治中心的北移

③经济重心南移的完成 ④东南沿海平倭的需要

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

11.清代学者颜元认为“人之为学……尽有百千义理,不如身上行一理之为实也。身实学之,实行之”;汪辉祖说“儒生之学,先在穷经。既入官,则以制事为重”;魏源说“以实事程实功,以实功程实事”。这些言论( )

A.否定封建纲常伦理 B.体现了儒佛道交汇融通

C.隐含平等叛逆色彩 D.凸显了经世致用的追求

12.清政府在教育领域进行过多次改革。下列措施按照其出现的先后顺序排列,正确的是( )

①请罢弃八股度帖楷法取士,复用策论,冀养人才,以为国用

②开设学堂……教习英、法两国语言、文字、算法、画法,名曰求是堂艺局(又称福州船政学堂)

③著将各省所有书院,于省城均改设大学堂,各府及直隶州均改设中学堂,各州县均设小学堂,并多设蒙养学堂

④着自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止

A.②③④① B.②①③④ C.③①②④ D.③④①②

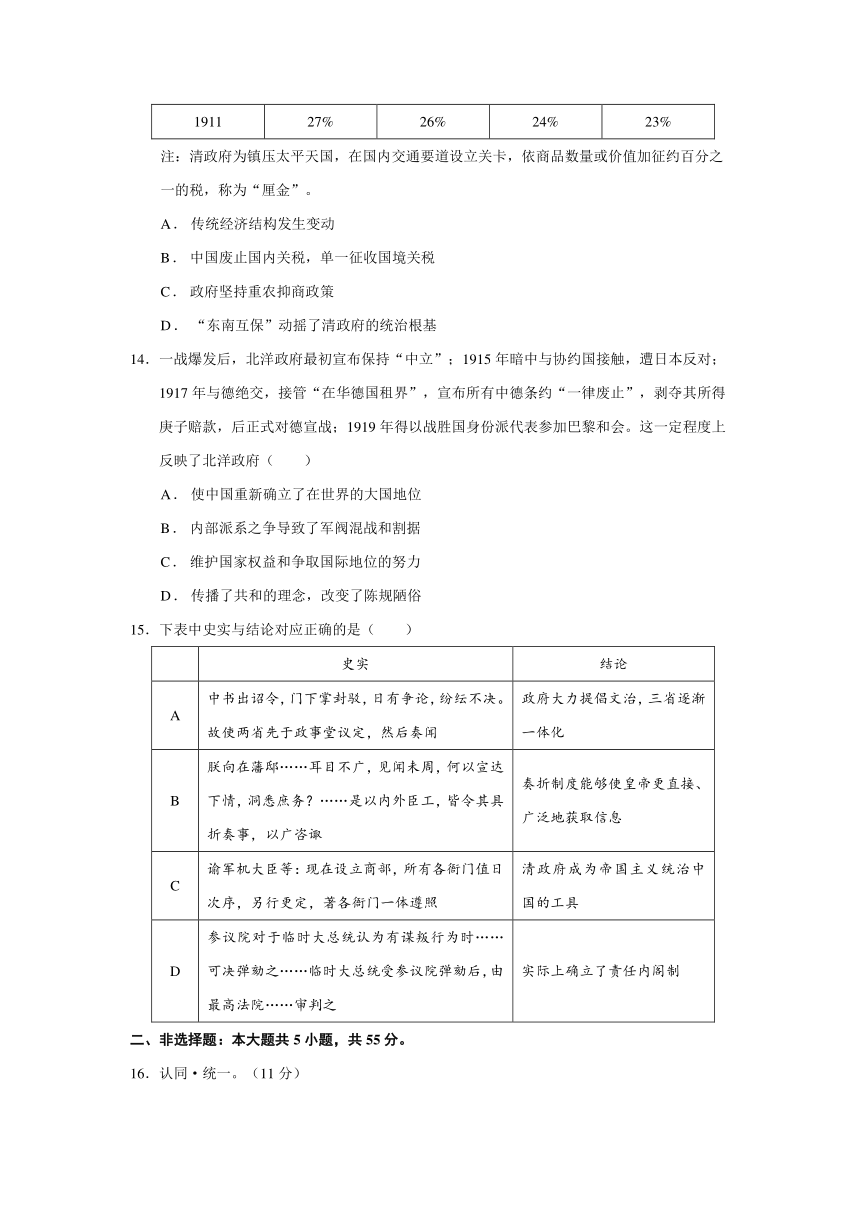

13.下表显示了晚清财政收入各部分的占比情况。据此可知,该时期( )

年份 田赋比重 盐税比重 厘金比重 关税比重

1842 76% 13% 0 11%

1885 48% 11% 19% 22%

1894 43% 9% 18% 30%

1911 27% 26% 24% 23%

注:清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

A.传统经济结构发生变动

B.中国废止国内关税,单一征收国境关税

C.政府坚持重农抑商政策

D.“东南互保”动摇了清政府的统治根基

14.一战爆发后,北洋政府最初宣布保持“中立”;1915年暗中与协约国接触,遭日本反对;1917年与德绝交,接管“在华德国租界”,宣布所有中德条约“一律废止”,剥夺其所得庚子赔款,后正式对德宣战;1919年得以战胜国身份派代表参加巴黎和会。这一定程度上反映了北洋政府( )

A.使中国重新确立了在世界的大国地位

B.内部派系之争导致了军阀混战和割据

C.维护国家权益和争取国际地位的努力

D.传播了共和的理念,改变了陈规陋俗

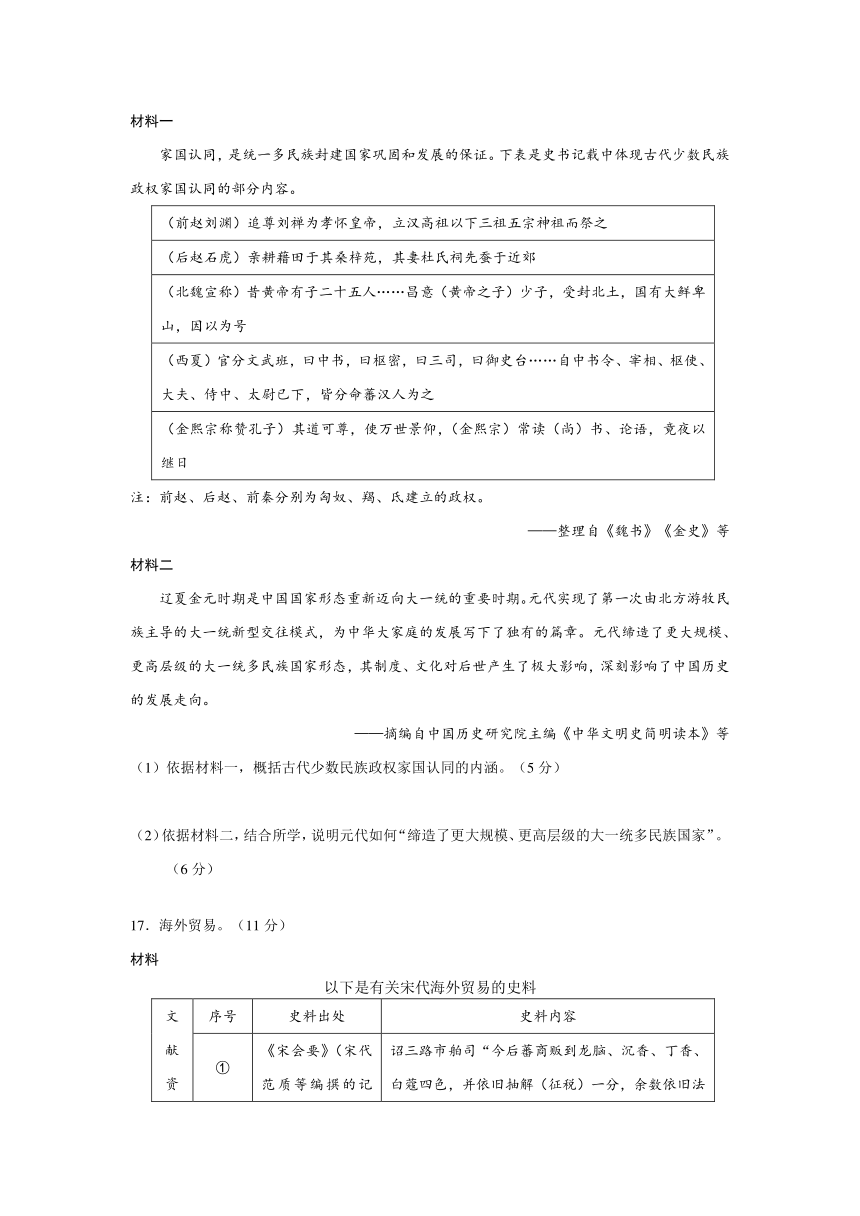

15.下表中史实与结论对应正确的是( )

史实 结论

A 中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决。故使两省先于政事堂议定,然后奏闻 政府大力提倡文治,三省逐渐一体化

B 朕向在藩邸……耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务?……是以内外臣工,皆令其具折奏事,以广咨诹 奏折制度能够使皇帝更直接、广泛地获取信息

C 谕军机大臣等:现在设立商部,所有各衙门值日次序,另行更定,著各衙门一体遵照 清政府成为帝国主义统治中国的工具

D 参议院对于临时大总统认为有谋叛行为时……可决弹劾之……临时大总统受参议院弹劾后,由最高法院……审判之 实际上确立了责任内阁制

二、非选择题:本大题共5小题,共55分。

16.认同·统一。(11分)

材料一

家国认同,是统一多民族封建国家巩固和发展的保证。下表是史书记载中体现古代少数民族政权家国认同的部分内容。

(前赵刘渊)追尊刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下三祖五宗神祖而祭之

(后赵石虎)亲耕藉田于其桑梓苑,其妻杜氏祠先蚕于近郊

(北魏宣称)昔黄帝有子二十五人……昌意(黄帝之子)少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号

(西夏)官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台……自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之

(金熙宗称赞孔子)其道可尊,使万世景仰,(金熙宗)常读(尚)书、论语,竟夜以继日

注:前赵、后赵、前秦分别为匈奴、羯、氐建立的政权。

——整理自《魏书》《金史》等

材料二

辽夏金元时期是中国国家形态重新迈向大一统的重要时期。元代实现了第一次由北方游牧民族主导的大一统新型交往模式,为中华大家庭的发展写下了独有的篇章。元代缔造了更大规模、更高层级的大一统多民族国家形态,其制度、文化对后世产生了极大影响,深刻影响了中国历史的发展走向。

——摘编自中国历史研究院主编《中华文明史简明读本》等

(1)依据材料一,概括古代少数民族政权家国认同的内涵。(5分)

(2)依据材料二,结合所学,说明元代如何“缔造了更大规模、更高层级的大一统多民族国家”。(6分)

17.海外贸易。(11分)

材料

以下是有关宋代海外贸易的史料

文献资料 序号 史料出处 史料内容

① 《宋会要》(宋代范质等编撰的记载典章制度的典籍) 诏三路市舶司“今后蕃商贩到龙脑、沉香、丁香、白蔻四色,并依旧抽解(征税)一分,余数依旧法施行”

② 《萍州可谈》(宋代朱彧的笔记体著作) 广州蕃坊,海外诸国人聚居,置蕃长一人,管勾蕃坊公事,蕃人有罪,送蕃坊行遣 舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针

③ 《诸蕃志》(宋代赵汝适依托市舶司资料等著成) 暇日阅诸藩图 (三佛齐国,今印度尼西亚)国中文字,用番书……亦有中国文字,上章表则用焉 太平兴国二年,遣使蒲亚利等贡……象牙、檀香

④ 《中吴纪闻》(宋代龚明之的地方文献与笔记著作) 名宦程师孟在广州为官期间“大修学校,日行诸生讲解,负签而来者相踵,诸蕃子弟夙愿入学”

⑤ 《庆元条法事类》(宋代谢深甫监修的法令汇编) 诸商舶兴贩,须于发船处投状,请公凭(许可证)……若未经抽解,私取蕃货者,计赃论罪

⑥ 《渭南文集》(宋代陆游所写的散文、词等) 惟兹四明(今宁波),表海大邦……万里之舶,五方之贾,南金大贝,委积市肆,不可数知

⑦ 《文献通考》(宋代马端临所作的典章制度通史) 真腊国(今柬埔寨)“自泉州舟行顺风月余可到”;三佛齐国“泛海便风二十日到广州”。如泉州,舟行顺风月余亦可到”

⑧ 泉州蕃客墓石刻碑文 墓碑阿拉伯文:“这是侯赛因·本·穆罕默德之墓,他于回历567年(1171年)去世”,中文刻“蕃客墓”三字

实物史料 ⑨ 南宋一号沉船 船身长30米、宽9.8米,使用水密隔舱技术,全船共有15个船舱,是目前世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大的远洋商船。出土文物有大量的瓷器、铁器、玉件、金银铜、竹木漆器以及动植物遗存等数十万件。有一些瓷器上的阿拉伯文字书法形式融入了中国书法的行草韵味,棱角分明的酒壶、喇叭口大碗等瓷器具有浓郁的阿拉伯风情

(1)按照史料类型,对材料中的文献史料进行分类并写出序号。(3分)

(2)运用上述史料,围绕“宋代海外贸易的发展”展开研究,提炼两个视角加以说明,写出研究结论。要求:每个视角至少依据两则史料,标明序号。(8分)

18.广西土客争端。

材料

清中叶以来闽粤地区人口激增,破产农民被迫外迁至广西(但不变更原籍),被称为“客民”,以区别“土民”(即当地土著)。

嘉庆年间,广西乡绅向官府呈词:“近有粤东奸民李阿三等,纠众侵夺田产,强砍山林,甚至聚众械斗,杀伤人命。彼等言语不通,风俗迥异,不服管束,实为地方大害。”要求官府驱逐客民。对此,地方政府将“客民编入保甲,严加管束”,令各宗族“竖碑社学,永杜争端”,规定“凡土客争殴,首祸者严惩,调解不力之乡约、保甲一并治罪”。土客械斗一度减少。

鸦片战争时广东曾组织水陆义勇抗击英军,战争结束后,政府将其解散,大量的乡勇进入广西。道光二十九年(1850年),广西又因土地纠纷发生大规模土客械斗。清政府严惩“首祸之人”、宣读圣谕,但土客械斗依然难以止息。大量客民房屋被毁,转而加入拜上帝会,“同洪秀全、杨秀清等人聚众起事”。

——摘编自《清代土客冲突档案汇编》

阅读材料,结合所学,解读清中叶以来的广西土客争端。(11分)

19.电车的“角色”。(12分)

材料

1902年直隶总督袁世凯奏议,列强争抢“在天津创办电车(公司)……业经呈明联军都统衙门(八国联军占领天津时的办事部门)批准承办”,清政府“势难固拒”“势难翻驳”,虽然“磋磨数月之久,争回利益甚多”,但外国依然牢牢把控电车建设和经营权50年,有华董存在,但只是陪衬。《大公报》记者直言,“此后内地电车路权又将握于外人之手”。

电车尚在筹备阶段时,天津市民曾“谓马路各处仍须退让五尺,沿河一带必须拆毁五丈以外,人心惶惶,夜不安枕”。商人联名赴商务总会请禁电车,指其可能造成“伤人”“拆毁家舍”“道路拥挤”。更有“脚夫、洋车、地扒子各苦力人等纷纷向商会禀求电车停止,以保生计”。

1911年巡警为救幼童被电车轧断右腿,电车公司却“颠倒是非”“草菅人命”。此事一经《申报》等多家报纸披露后,引起轩然大波,市民纷纷表达愤慨之心,认为“倘此次隐忍曲从,则警察权力亦被该公司所侵抑,地方人民更何所依倚,言念至此,曷胜悲愤”。电车公司华董愤而辞职。

1915年电车首条线路覆盖老城区,三年后电车覆盖奥、意、日、法、俄五国租界,连接火车站等商业区。为连接租界,天津修建金汤桥(可启闭活桥),方便电车跨越海河。电车票价低廉,“往来次数甚密,搭客甚多”。

——摘编自任吉东《晚清电车与天津社会》等

学者认为“电车承担了窥探和考察近代中国社会变迁的多重角色”。结合材料和所学对这一观点进行论证。(12分)

20.思想·实践。(10分)

材料一

林伯渠生平大事年表

年份 人物活动

1886 出生于湖南,少年时学习《千字文》《三字经》等

1895 正式接受私塾教育,读《孟子》《大学》

1896 道水书院就读,接触《新学伪经考》《孔子改制考》

1902 考入西路师范讲习所。读《天演论》等,受梁启超创办的《新民丛报》影响较大,发起新知学社

1904 留学日本,结识了黄兴、宋教仁等,次年加入中国同盟会

1906 被同盟会总部派往湖南进行地下活动,兼管《民报》的秘密发行工作

1913 二次革命失败后前往日本

1917 参加护法战争

1918 拜读李大钊《法俄革命之比较观》《布尔什维主义的胜利》等文章,“深受启发”

1921 加入中国共产党,参与共产国际代表同孙中山的会晤

1924 当选为国民党中央执行委员、农民部长,参加北伐

1927 参加南昌起义。后受党中央派遣,到莫斯科中山大学学习

1933 进入江西中央苏区,出任苏维埃中央政府国民经济部长,受毛泽东领导

1934 参加长征

1937 担任陕甘宁边区政府主席,把边区建设成了模范抗日根据地

1945 出席中共七大,做重要发言后高呼:“高举毛泽东同志的旗帜胜利前进!”

1960 逝世

——整理自《林伯渠传》编写组《林伯渠传》

材料二

1924年到1927年,毛泽东在湖南组织农民协会、成立农民夜校、创建农村党支部、领导农民同地主开展减租减息的斗争,进行农民运动考察活动,完成《中国佃农生活举例》《湖南农民运动考察报告》等文章,形成了“自耕农、半自耕农、贫农”的阶级划分标准、“大地主是中国农民的死敌”、“自耕农(富农除外)可以参加革命”、“谁赢得了农民,谁就赢得了中国,谁解决土地问题,谁就会赢得农民”、“工农联合是中国革命斗争的突破口”等论断和认识。

——摘编自《毛泽东农村调查文集》等

(1)依据材料一,对林伯渠的思想转变历程划分阶段并说明理由。(4分)

(2)依据材料二,结合所学,阐述国民革命期间毛泽东对中国革命的探索。(6分)

2024—2025学年度北京市东城区高二第二学期期末统一检测

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D A B C A C D D A

题号 11 12 13 14 15

答案 D B A C B

二、非选择题:本大题共5小题,共55分。

16.【答案】(11分)

(1)血缘认同,以华夏祖先后裔自居;统治正统认同,以中原王朝政权继承者自居;制度认同,采用中原王朝的中央行政制度和官制;文化认同,自觉学习和发扬儒家传统文化;经济认同,采用农耕经济。(5分)

(2)示例

元代版图空前辽阔,将西藏、台湾等纳入中央王朝的管辖;各民族长期相处,不断融合,形成了新的民族——回族,丰富了中华民族;在全国遍设驿站,构成了以大都为中心通向全国乃至境外的驿路交通网。

实行行省制度,加强了中央对地方的有效管理,巩固了统一;呈现内地与边疆一体化的趋向,有利于各民族交流的加强;经济、文化发展,科技领域取得了多方面成就。

所以说元代缔造了更大规模、更高层级的大一统多民族国家。(6分)

17.【答案】(11分)

(1)史书:①③⑤⑦;文集、笔记:②④⑥;

碑铭:⑧。(3分)

(2)(8分)示例

视角示例:

视角一:宋代政府对海外贸易加强管理。

史料:①②⑤。

说明:通过①⑤可以得知,宋代设立市舶司管理海外贸易,并通过“抽解”“公凭”等方式,对商品征税,并限制私人海外贸易;通过②可以看到,宋代对来华外商集中的地区“蕃坊”设置专门的人员“蕃长”进行管理。

视角二:宋代海外贸易的繁荣。

史料:①②⑥⑦⑨。

说明:通过①⑨可以看到通过海外贸易中输入中国的商品、运往国外的商品种类都比较多;通过②⑥得知海外贸易推动广州、宁波等城市的发展;通过⑦可以看到形成了多条海外贸易路线,贸易范围比较广泛。

研究结论示例:宋代海上贸易空前繁荣,是相对宽松的对外贸易政策、经济重心南移,商品经济发展、航海技术进步等多重因素交互作用的结果。宋代海外贸易呈现了海上丝绸之路的发展,是和平手段推动地区交流的重要表现。

18.【答案】(11分)

示例

清代中后期人口急剧增长使土地等资源危机日益显露,摊丁入亩,永停编审户籍等政策的实施,政府对人身控制相对松弛,破产农民移居他省,形成“客民”群体。在广西,客民与土民由于语言、习俗的差异,对土地、山林等生存资源的争夺,导致矛盾日益尖锐,械斗不断。清政府采取了将客民编入保甲、利用乡约等多种手段,加强基层治理,有一定成效。

鸦片战争后,人地矛盾、民族矛盾、阶级矛盾交织,参加过抗英斗争的乡勇进入广西,壮大了客民群体,他们卷入械斗,械斗规模扩大。但清政府依然沿用传统手段应对,收效甚微。械斗失败的客民加入拜上帝会,为太平天国运动增加了力量。这一时期土客争端呈现新特点,政府管理并未随之调整。

广西土客争端是清中叶以来多种矛盾交织、激化的产物,加深了社会危机,也反映了清政府社会治理制度的落后及统治力的衰落。(11分)

19.【答案】(12分)

示例

电车见证了列强在华的殖民扩张。列强争夺、控制电车经营权,电车线路连接租界,电车公司无视民众的生命安危等,都是列强殖民特权的表现。

电车承担了推动近代城市化发展的角色。电车作为现代交通工具,引入中国的城市建设,促进了城市交通的发展;电车连接商业区,并为此修建桥梁,促进了城市经济发展和空间拓展;其票价低廉,便利了人们的出行和交流。

围绕电车引发的冲突反映了近代复杂的社会矛盾和民族意识的提升。电车轨道铺设迫使沿线居民拆迁,引发恐慌,传统从业者因生计受威胁而抵制电车,体现近代城市发展冲击传统社会引发民生问题;商会参与请禁电车的斗争,时人对内地电车路权的担忧,巡警被轧市民愤慨,并将之升华到国家权力的层面,展现了多阶层参与斗争,有利于民族意识的提升。

电车的“多重角色”,是中国近代社会被动转型的缩影。它既带有半殖民地的色彩,也引发了传统秩序的改变,孕育新的思想观念,一定程度上折射了近代中国的救亡图存。(12分)

20.【答案】

(1)1886—1896年,接受旧式儒家传统教育。1896—1904年,受资产阶级改良思想影响较大。1904—1918年,接受并实践资产阶级民主革命思想。1918—1960年,接受马克思主义,并逐步认同、践行毛泽东思想。

(2)示例 伴随着国民革命的兴起,为推翻帝国主义和封建主义势力需团结各革命阶级,广泛发动群众。毛泽东在农村展开实地调查研究、领导农民运动,关注农民问题;撰写了《湖南农民运动考察报告》等文章,深刻认识到农民阶级、农民问题对中国革命的重要性;是马克思主义基本原理与中国自然经济为主体、农民占人口绝大多数的国情相结合的产物,为“工农武装割据”理论和中国革命新道路的开辟奠定基础,丰富和发展了马克思主义思想。

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.北京房山琉璃河遗址是西周城市遗址,其主体遗存有“外城壕和外城墙”两重城垣,与陕西省周原遗址城圈结构相似。遗址中的殷遗民墓出土了大量陶簋,均为周的样式。出土青铜器的铭文中多次提及“燕侯”。该遗址( )

A.说明中国即将迈入阶级社会 B.具备了国家的初始形态

C.反映了分封制促进文化传播 D.验证了王权与神权结合

2.春秋战国时期,传统的统治秩序被破坏。下列史料能够说明这一结论的是( )

①“人无于水监,当于民监”

②“八佾(y

③“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”

④“田氏取齐,六卿分晋……力功争强,胜者为右”

ì)舞于庭,是可忍也,孰不可忍也”

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.下列政府主导的人口迁徙( )

公元前230年 秦既灭韩,徙天下不轨之民于南阳(位于今河南)

公元前221年 徙天下豪富於咸阳十二万户

公元前219年 徙黔首三万户琅琊台(位于今山东)下,复(免除赋役)十二岁

公元前214年 发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地(岭南地区),为(设置)桂林、象郡、南海,以谪遣戍

①配合了秦统一的军事行动 ②有利于秦朝削弱地方势力

③有助于秦朝加强边疆控制 ④促进了北方的民族大交融

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.汉初学者陆贾认为:“治以道德为上,行以仁义为本。”统治者应做到“国不兴无事之功……稀力役而省贡献”,以达到“闾里不讼于巷,老幼不愁于庭”的效果。这一主张( )

A.体现德治与法治之争 B.适应经济恢复和发展的需要

C.为豪强地主势力服务 D.表明儒学成为主流意识形态

5.西汉推行察举制后,朝廷规定被举荐者需“试家法”(考察其学术流派渊源),并严禁“朋党相举”。东汉顺帝时期,又规定“郡国举孝廉,限年四十以上,诸生试章句,文吏试笺奏”。上述举措( )

①推动儒学自身的创新 ②加强了中央对选官权的控制

③有助于提高官员素质 ④打破门阀士族对政治的垄断

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

6.唐两税法强调“量出以制入”“二税外辄率一钱者,以枉法论”。两税分为上供中央、留节度使府、留州三部分,由户部度支司总统,同时中央派遣黜陟使,“与观察、刺史约百姓丁产,定等级”,“自是轻重之权,始归于朝廷”。由此可知,两税法( )

A.对藩镇的独立性有所约束 B.加重了百姓的赋税负担

C.解决了唐政府的财政困难 D.收税标准是以人丁为主

7.宋代“国家开贡举之门,广搜罗之路,农工商贾,皆得自奋”。临安府民妇李氏被雇佣做“女使”期满后,“归乡自营茶肆,官府不加干预”。抚州士人李甲“家贫业农,后习医术,成为名医”。这些现象表明,宋代( )

A.医学成就突出 B.文官、士人地位提高

C.国家对社会的控制相对松弛 D.使用自由雇佣劳动的经营方式普及

8.明初,太祖谕“民者,国之本也,今天下已定而民数尤未核实,其命户部籍天下户口,每户给以户帖”,“各书户之乡贯、丁口、名、岁以字号编为勘合,用半印钤记。籍藏于部,帖给予户”,“隐瞒户口者,家长杖一百,流三千里”。这一举措意在( )

A.助推“一条鞭法” B.适应农产品商品化程度加深

C.强化宗族内聚力 D.加强人口管理,稳定社会秩序

9.在江南地区,明中期以后木刻版画“登峰造极、光芒万丈”。出身刻书世家的黄应光的《忠义水浒传》,刘君裕、郭卓然二人共同镌刻的《西游记》都是明代版画的名作。据此可知,这一时期江南地区( )

A.活字印刷术推动文化传播 B.程朱理学逐渐失去活力

C.受到西学东渐思潮的影响 D.艺术呈现世俗化的特征

10.学者将古代王朝“据之则可控全域”的地区称为核心区。造成下图所示核心区变化的影响因素有( )

①大运河裁弯取直 ②政治中心的北移

③经济重心南移的完成 ④东南沿海平倭的需要

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

11.清代学者颜元认为“人之为学……尽有百千义理,不如身上行一理之为实也。身实学之,实行之”;汪辉祖说“儒生之学,先在穷经。既入官,则以制事为重”;魏源说“以实事程实功,以实功程实事”。这些言论( )

A.否定封建纲常伦理 B.体现了儒佛道交汇融通

C.隐含平等叛逆色彩 D.凸显了经世致用的追求

12.清政府在教育领域进行过多次改革。下列措施按照其出现的先后顺序排列,正确的是( )

①请罢弃八股度帖楷法取士,复用策论,冀养人才,以为国用

②开设学堂……教习英、法两国语言、文字、算法、画法,名曰求是堂艺局(又称福州船政学堂)

③著将各省所有书院,于省城均改设大学堂,各府及直隶州均改设中学堂,各州县均设小学堂,并多设蒙养学堂

④着自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止

A.②③④① B.②①③④ C.③①②④ D.③④①②

13.下表显示了晚清财政收入各部分的占比情况。据此可知,该时期( )

年份 田赋比重 盐税比重 厘金比重 关税比重

1842 76% 13% 0 11%

1885 48% 11% 19% 22%

1894 43% 9% 18% 30%

1911 27% 26% 24% 23%

注:清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

A.传统经济结构发生变动

B.中国废止国内关税,单一征收国境关税

C.政府坚持重农抑商政策

D.“东南互保”动摇了清政府的统治根基

14.一战爆发后,北洋政府最初宣布保持“中立”;1915年暗中与协约国接触,遭日本反对;1917年与德绝交,接管“在华德国租界”,宣布所有中德条约“一律废止”,剥夺其所得庚子赔款,后正式对德宣战;1919年得以战胜国身份派代表参加巴黎和会。这一定程度上反映了北洋政府( )

A.使中国重新确立了在世界的大国地位

B.内部派系之争导致了军阀混战和割据

C.维护国家权益和争取国际地位的努力

D.传播了共和的理念,改变了陈规陋俗

15.下表中史实与结论对应正确的是( )

史实 结论

A 中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决。故使两省先于政事堂议定,然后奏闻 政府大力提倡文治,三省逐渐一体化

B 朕向在藩邸……耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务?……是以内外臣工,皆令其具折奏事,以广咨诹 奏折制度能够使皇帝更直接、广泛地获取信息

C 谕军机大臣等:现在设立商部,所有各衙门值日次序,另行更定,著各衙门一体遵照 清政府成为帝国主义统治中国的工具

D 参议院对于临时大总统认为有谋叛行为时……可决弹劾之……临时大总统受参议院弹劾后,由最高法院……审判之 实际上确立了责任内阁制

二、非选择题:本大题共5小题,共55分。

16.认同·统一。(11分)

材料一

家国认同,是统一多民族封建国家巩固和发展的保证。下表是史书记载中体现古代少数民族政权家国认同的部分内容。

(前赵刘渊)追尊刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下三祖五宗神祖而祭之

(后赵石虎)亲耕藉田于其桑梓苑,其妻杜氏祠先蚕于近郊

(北魏宣称)昔黄帝有子二十五人……昌意(黄帝之子)少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号

(西夏)官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台……自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之

(金熙宗称赞孔子)其道可尊,使万世景仰,(金熙宗)常读(尚)书、论语,竟夜以继日

注:前赵、后赵、前秦分别为匈奴、羯、氐建立的政权。

——整理自《魏书》《金史》等

材料二

辽夏金元时期是中国国家形态重新迈向大一统的重要时期。元代实现了第一次由北方游牧民族主导的大一统新型交往模式,为中华大家庭的发展写下了独有的篇章。元代缔造了更大规模、更高层级的大一统多民族国家形态,其制度、文化对后世产生了极大影响,深刻影响了中国历史的发展走向。

——摘编自中国历史研究院主编《中华文明史简明读本》等

(1)依据材料一,概括古代少数民族政权家国认同的内涵。(5分)

(2)依据材料二,结合所学,说明元代如何“缔造了更大规模、更高层级的大一统多民族国家”。(6分)

17.海外贸易。(11分)

材料

以下是有关宋代海外贸易的史料

文献资料 序号 史料出处 史料内容

① 《宋会要》(宋代范质等编撰的记载典章制度的典籍) 诏三路市舶司“今后蕃商贩到龙脑、沉香、丁香、白蔻四色,并依旧抽解(征税)一分,余数依旧法施行”

② 《萍州可谈》(宋代朱彧的笔记体著作) 广州蕃坊,海外诸国人聚居,置蕃长一人,管勾蕃坊公事,蕃人有罪,送蕃坊行遣 舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针

③ 《诸蕃志》(宋代赵汝适依托市舶司资料等著成) 暇日阅诸藩图 (三佛齐国,今印度尼西亚)国中文字,用番书……亦有中国文字,上章表则用焉 太平兴国二年,遣使蒲亚利等贡……象牙、檀香

④ 《中吴纪闻》(宋代龚明之的地方文献与笔记著作) 名宦程师孟在广州为官期间“大修学校,日行诸生讲解,负签而来者相踵,诸蕃子弟夙愿入学”

⑤ 《庆元条法事类》(宋代谢深甫监修的法令汇编) 诸商舶兴贩,须于发船处投状,请公凭(许可证)……若未经抽解,私取蕃货者,计赃论罪

⑥ 《渭南文集》(宋代陆游所写的散文、词等) 惟兹四明(今宁波),表海大邦……万里之舶,五方之贾,南金大贝,委积市肆,不可数知

⑦ 《文献通考》(宋代马端临所作的典章制度通史) 真腊国(今柬埔寨)“自泉州舟行顺风月余可到”;三佛齐国“泛海便风二十日到广州”。如泉州,舟行顺风月余亦可到”

⑧ 泉州蕃客墓石刻碑文 墓碑阿拉伯文:“这是侯赛因·本·穆罕默德之墓,他于回历567年(1171年)去世”,中文刻“蕃客墓”三字

实物史料 ⑨ 南宋一号沉船 船身长30米、宽9.8米,使用水密隔舱技术,全船共有15个船舱,是目前世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大的远洋商船。出土文物有大量的瓷器、铁器、玉件、金银铜、竹木漆器以及动植物遗存等数十万件。有一些瓷器上的阿拉伯文字书法形式融入了中国书法的行草韵味,棱角分明的酒壶、喇叭口大碗等瓷器具有浓郁的阿拉伯风情

(1)按照史料类型,对材料中的文献史料进行分类并写出序号。(3分)

(2)运用上述史料,围绕“宋代海外贸易的发展”展开研究,提炼两个视角加以说明,写出研究结论。要求:每个视角至少依据两则史料,标明序号。(8分)

18.广西土客争端。

材料

清中叶以来闽粤地区人口激增,破产农民被迫外迁至广西(但不变更原籍),被称为“客民”,以区别“土民”(即当地土著)。

嘉庆年间,广西乡绅向官府呈词:“近有粤东奸民李阿三等,纠众侵夺田产,强砍山林,甚至聚众械斗,杀伤人命。彼等言语不通,风俗迥异,不服管束,实为地方大害。”要求官府驱逐客民。对此,地方政府将“客民编入保甲,严加管束”,令各宗族“竖碑社学,永杜争端”,规定“凡土客争殴,首祸者严惩,调解不力之乡约、保甲一并治罪”。土客械斗一度减少。

鸦片战争时广东曾组织水陆义勇抗击英军,战争结束后,政府将其解散,大量的乡勇进入广西。道光二十九年(1850年),广西又因土地纠纷发生大规模土客械斗。清政府严惩“首祸之人”、宣读圣谕,但土客械斗依然难以止息。大量客民房屋被毁,转而加入拜上帝会,“同洪秀全、杨秀清等人聚众起事”。

——摘编自《清代土客冲突档案汇编》

阅读材料,结合所学,解读清中叶以来的广西土客争端。(11分)

19.电车的“角色”。(12分)

材料

1902年直隶总督袁世凯奏议,列强争抢“在天津创办电车(公司)……业经呈明联军都统衙门(八国联军占领天津时的办事部门)批准承办”,清政府“势难固拒”“势难翻驳”,虽然“磋磨数月之久,争回利益甚多”,但外国依然牢牢把控电车建设和经营权50年,有华董存在,但只是陪衬。《大公报》记者直言,“此后内地电车路权又将握于外人之手”。

电车尚在筹备阶段时,天津市民曾“谓马路各处仍须退让五尺,沿河一带必须拆毁五丈以外,人心惶惶,夜不安枕”。商人联名赴商务总会请禁电车,指其可能造成“伤人”“拆毁家舍”“道路拥挤”。更有“脚夫、洋车、地扒子各苦力人等纷纷向商会禀求电车停止,以保生计”。

1911年巡警为救幼童被电车轧断右腿,电车公司却“颠倒是非”“草菅人命”。此事一经《申报》等多家报纸披露后,引起轩然大波,市民纷纷表达愤慨之心,认为“倘此次隐忍曲从,则警察权力亦被该公司所侵抑,地方人民更何所依倚,言念至此,曷胜悲愤”。电车公司华董愤而辞职。

1915年电车首条线路覆盖老城区,三年后电车覆盖奥、意、日、法、俄五国租界,连接火车站等商业区。为连接租界,天津修建金汤桥(可启闭活桥),方便电车跨越海河。电车票价低廉,“往来次数甚密,搭客甚多”。

——摘编自任吉东《晚清电车与天津社会》等

学者认为“电车承担了窥探和考察近代中国社会变迁的多重角色”。结合材料和所学对这一观点进行论证。(12分)

20.思想·实践。(10分)

材料一

林伯渠生平大事年表

年份 人物活动

1886 出生于湖南,少年时学习《千字文》《三字经》等

1895 正式接受私塾教育,读《孟子》《大学》

1896 道水书院就读,接触《新学伪经考》《孔子改制考》

1902 考入西路师范讲习所。读《天演论》等,受梁启超创办的《新民丛报》影响较大,发起新知学社

1904 留学日本,结识了黄兴、宋教仁等,次年加入中国同盟会

1906 被同盟会总部派往湖南进行地下活动,兼管《民报》的秘密发行工作

1913 二次革命失败后前往日本

1917 参加护法战争

1918 拜读李大钊《法俄革命之比较观》《布尔什维主义的胜利》等文章,“深受启发”

1921 加入中国共产党,参与共产国际代表同孙中山的会晤

1924 当选为国民党中央执行委员、农民部长,参加北伐

1927 参加南昌起义。后受党中央派遣,到莫斯科中山大学学习

1933 进入江西中央苏区,出任苏维埃中央政府国民经济部长,受毛泽东领导

1934 参加长征

1937 担任陕甘宁边区政府主席,把边区建设成了模范抗日根据地

1945 出席中共七大,做重要发言后高呼:“高举毛泽东同志的旗帜胜利前进!”

1960 逝世

——整理自《林伯渠传》编写组《林伯渠传》

材料二

1924年到1927年,毛泽东在湖南组织农民协会、成立农民夜校、创建农村党支部、领导农民同地主开展减租减息的斗争,进行农民运动考察活动,完成《中国佃农生活举例》《湖南农民运动考察报告》等文章,形成了“自耕农、半自耕农、贫农”的阶级划分标准、“大地主是中国农民的死敌”、“自耕农(富农除外)可以参加革命”、“谁赢得了农民,谁就赢得了中国,谁解决土地问题,谁就会赢得农民”、“工农联合是中国革命斗争的突破口”等论断和认识。

——摘编自《毛泽东农村调查文集》等

(1)依据材料一,对林伯渠的思想转变历程划分阶段并说明理由。(4分)

(2)依据材料二,结合所学,阐述国民革命期间毛泽东对中国革命的探索。(6分)

2024—2025学年度北京市东城区高二第二学期期末统一检测

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D A B C A C D D A

题号 11 12 13 14 15

答案 D B A C B

二、非选择题:本大题共5小题,共55分。

16.【答案】(11分)

(1)血缘认同,以华夏祖先后裔自居;统治正统认同,以中原王朝政权继承者自居;制度认同,采用中原王朝的中央行政制度和官制;文化认同,自觉学习和发扬儒家传统文化;经济认同,采用农耕经济。(5分)

(2)示例

元代版图空前辽阔,将西藏、台湾等纳入中央王朝的管辖;各民族长期相处,不断融合,形成了新的民族——回族,丰富了中华民族;在全国遍设驿站,构成了以大都为中心通向全国乃至境外的驿路交通网。

实行行省制度,加强了中央对地方的有效管理,巩固了统一;呈现内地与边疆一体化的趋向,有利于各民族交流的加强;经济、文化发展,科技领域取得了多方面成就。

所以说元代缔造了更大规模、更高层级的大一统多民族国家。(6分)

17.【答案】(11分)

(1)史书:①③⑤⑦;文集、笔记:②④⑥;

碑铭:⑧。(3分)

(2)(8分)示例

视角示例:

视角一:宋代政府对海外贸易加强管理。

史料:①②⑤。

说明:通过①⑤可以得知,宋代设立市舶司管理海外贸易,并通过“抽解”“公凭”等方式,对商品征税,并限制私人海外贸易;通过②可以看到,宋代对来华外商集中的地区“蕃坊”设置专门的人员“蕃长”进行管理。

视角二:宋代海外贸易的繁荣。

史料:①②⑥⑦⑨。

说明:通过①⑨可以看到通过海外贸易中输入中国的商品、运往国外的商品种类都比较多;通过②⑥得知海外贸易推动广州、宁波等城市的发展;通过⑦可以看到形成了多条海外贸易路线,贸易范围比较广泛。

研究结论示例:宋代海上贸易空前繁荣,是相对宽松的对外贸易政策、经济重心南移,商品经济发展、航海技术进步等多重因素交互作用的结果。宋代海外贸易呈现了海上丝绸之路的发展,是和平手段推动地区交流的重要表现。

18.【答案】(11分)

示例

清代中后期人口急剧增长使土地等资源危机日益显露,摊丁入亩,永停编审户籍等政策的实施,政府对人身控制相对松弛,破产农民移居他省,形成“客民”群体。在广西,客民与土民由于语言、习俗的差异,对土地、山林等生存资源的争夺,导致矛盾日益尖锐,械斗不断。清政府采取了将客民编入保甲、利用乡约等多种手段,加强基层治理,有一定成效。

鸦片战争后,人地矛盾、民族矛盾、阶级矛盾交织,参加过抗英斗争的乡勇进入广西,壮大了客民群体,他们卷入械斗,械斗规模扩大。但清政府依然沿用传统手段应对,收效甚微。械斗失败的客民加入拜上帝会,为太平天国运动增加了力量。这一时期土客争端呈现新特点,政府管理并未随之调整。

广西土客争端是清中叶以来多种矛盾交织、激化的产物,加深了社会危机,也反映了清政府社会治理制度的落后及统治力的衰落。(11分)

19.【答案】(12分)

示例

电车见证了列强在华的殖民扩张。列强争夺、控制电车经营权,电车线路连接租界,电车公司无视民众的生命安危等,都是列强殖民特权的表现。

电车承担了推动近代城市化发展的角色。电车作为现代交通工具,引入中国的城市建设,促进了城市交通的发展;电车连接商业区,并为此修建桥梁,促进了城市经济发展和空间拓展;其票价低廉,便利了人们的出行和交流。

围绕电车引发的冲突反映了近代复杂的社会矛盾和民族意识的提升。电车轨道铺设迫使沿线居民拆迁,引发恐慌,传统从业者因生计受威胁而抵制电车,体现近代城市发展冲击传统社会引发民生问题;商会参与请禁电车的斗争,时人对内地电车路权的担忧,巡警被轧市民愤慨,并将之升华到国家权力的层面,展现了多阶层参与斗争,有利于民族意识的提升。

电车的“多重角色”,是中国近代社会被动转型的缩影。它既带有半殖民地的色彩,也引发了传统秩序的改变,孕育新的思想观念,一定程度上折射了近代中国的救亡图存。(12分)

20.【答案】

(1)1886—1896年,接受旧式儒家传统教育。1896—1904年,受资产阶级改良思想影响较大。1904—1918年,接受并实践资产阶级民主革命思想。1918—1960年,接受马克思主义,并逐步认同、践行毛泽东思想。

(2)示例 伴随着国民革命的兴起,为推翻帝国主义和封建主义势力需团结各革命阶级,广泛发动群众。毛泽东在农村展开实地调查研究、领导农民运动,关注农民问题;撰写了《湖南农民运动考察报告》等文章,深刻认识到农民阶级、农民问题对中国革命的重要性;是马克思主义基本原理与中国自然经济为主体、农民占人口绝大多数的国情相结合的产物,为“工农武装割据”理论和中国革命新道路的开辟奠定基础,丰富和发展了马克思主义思想。

同课章节目录