2024—2025学年度广东省茂名市高二第二学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度广东省茂名市高二第二学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 473.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 22:06:20 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度广东省茂名市高二第二学期期末考试

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

材料 结论

A 春秋时期“处工就官府,处商就市井,处农就田野” 商人地位下降

B 《论语音义》有“耕犁之牛”的记载 犁耕最早出现于春秋时期

C 河南二里冈出土一罐春秋时期分属于周、宋、郑、晋等国的货币 春秋时期长途贸易频繁

D 河北兴隆大付将沟战国遗址出土大批铁农具铸铁范 铁农具生产规范化、批量化

2.西汉乐陵侯史高以外戚旧恩任侍中,丞相霸荐高为太尉。宣帝不满,遂遣尚书向霸传达责问“太尉官罢久矣,丞相兼之……太尉,朕之任焉。君何越职而举之?”尚书令接受霸的答复,霸脱帽谢罪。据此可推知当时( )

A.察举制的作用逐渐降低 B.皇帝抑制外戚参与政事

C.尚书具有通达政令职能 D.丞相职权遭受侵夺削弱

3.731年,唐玄宗下诏:“近日僧尼,俗说(通俗讲经)之风犹甚,眩惑平民,唯财是敛。或出入州县,假托威权;或巡历村乡,恣行教化。今后除讲律外,一切禁断。”对此解读最合理的是( )

A.儒学的正统地位受到挑战 B.佛教俗讲对地方治理造成影响

C.佛教世俗化求取乱世生存 D.政府意图禁断佛教思想的传播

4.宋代御史赵抃弹劾宰相陈执中虐杀女婢,指出“女婢甚贱,亦性命不轻”“执中家风不正,陛下难以倚之而望天下之治定”。仁宗有意包庇,撤销调查。赵抃列其八大罪状,与谏官蔡襄等持续弹劾,终使执中罢相。这说明宋代( )

A.台谏职能混同互补 B.制衡效力渐趋弱化

C.士大夫议事权凸显 D.等级观念根深蒂固

5.1578年后,外商来广东的贸易被规定在广州,当地每年定期举办“交易会”。外商携带大量银子前来广州购买中国各地货物,包括专供外贸的广州彩漆绘画盒、镀金铜盘和瓷器等,都是绝妙的艺术品。这种现象反映当时( )

A.广州处于中外交流的前沿 B.传统朝贡贸易体系的繁荣

C.广东制造业占据市场优势 D.白银已完全成为法定货币

6.乾隆时期云南保甲制实施情况:依山傍谷,随时迁徙的土民,不编保甲。土民之中原设寨长等名目,职责类似甲长,可循其旧制,令管事头目将所辖户口、姓名、年貌、生业造册送州县,以备稽查。土司管辖之地则由土司造册申送。这说明云南地区( )

A.改土归流政策推行规模受限 B.保甲制度侧重赋税征收职能

C.地方行政官员选用新旧兼容 D.基层治理遵循因地制宜原则

7.有人在1918年的日记中写道:鬼神之说圣贤而不能无。今之新学家不说鬼神,谓世原无鬼神,凡说鬼神者无非迷信之徒,予因此而搜葺鬼神之说,各分其类,而又冠以己所亲历之实迹,名曰《迷信丛话》。这反映了当时( )

A.儒学对鬼神观念的重构 B.新旧思想的碰撞与交锋

C.民主科学思想深入人心 D.文学革命得到广泛响应

8.“东北大学学生与其他学校代表商量,决定示威游行……人越聚越多,北平天桥广场上已聚集了声势浩大的示威队伍,北京大学的黄敬领着群众高呼:反对‘华北任何傀儡组织’,要求停止内战一致抗日,收复东北失地,争取抗日爱国自由……”上述现象主要反映了( )

A.九一八事变激起了中国民众抗日救亡怒潮

B.“八一宣言”号召“停止内战,一致抗日”

C.一二·九运动促进了中华民族的新觉醒

D.卢沟桥事变推动抗日民族统一战线形成

9.下表所示为1950年2—6月全国大中城市物价指数变化情况(以1949年12月为基期指数100)

月份 2月 3月 4月 5月 6月

总指数 203.3 226.3 169.9 156.7 155.8

食粮 204.9 252.2 181.1 166.2 161.2

燃料 159.2 181.1 141.0 136.8 134.8

百货 156.8 190.2 152.4 128.0 126.7

这反映出( )

A.社会力量支持抗美援朝 B.政府打击投机活动初见显效

C.国民经济得到全面恢复 D.土地改革缓和市场供求矛盾

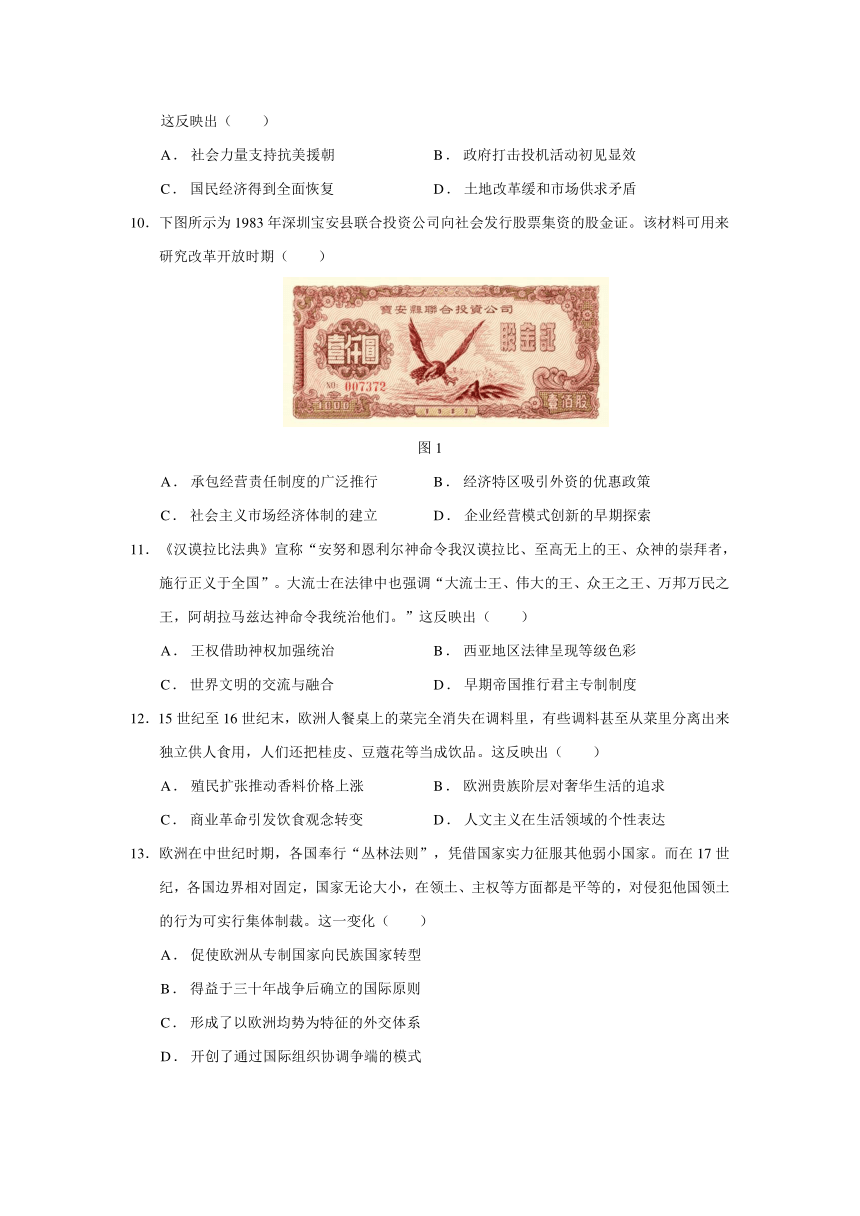

10.下图所示为1983年深圳宝安县联合投资公司向社会发行股票集资的股金证。该材料可用来研究改革开放时期( )

图1

A.承包经营责任制度的广泛推行 B.经济特区吸引外资的优惠政策

C.社会主义市场经济体制的建立 D.企业经营模式创新的早期探索

11.《汉谟拉比法典》宣称“安努和恩利尔神命令我汉谟拉比、至高无上的王、众神的崇拜者,施行正义于全国”。大流士在法律中也强调“大流士王、伟大的王、众王之王、万邦万民之王,阿胡拉马兹达神命令我统治他们。”这反映出( )

A.王权借助神权加强统治 B.西亚地区法律呈现等级色彩

C.世界文明的交流与融合 D.早期帝国推行君主专制制度

12.15世纪至16世纪末,欧洲人餐桌上的菜完全消失在调料里,有些调料甚至从菜里分离出来独立供人食用,人们还把桂皮、豆蔻花等当成饮品。这反映出( )

A.殖民扩张推动香料价格上涨 B.欧洲贵族阶层对奢华生活的追求

C.商业革命引发饮食观念转变 D.人文主义在生活领域的个性表达

13.欧洲在中世纪时期,各国奉行“丛林法则”,凭借国家实力征服其他弱小国家。而在17世纪,各国边界相对固定,国家无论大小,在领土、主权等方面都是平等的,对侵犯他国领土的行为可实行集体制裁。这一变化( )

A.促使欧洲从专制国家向民族国家转型

B.得益于三十年战争后确立的国际原则

C.形成了以欧洲均势为特征的外交体系

D.开创了通过国际组织协调争端的模式

14.1815年,玻利瓦尔在撰写的《牙买加来信》中提出:“拉丁美洲人民既不是印第安人,又不是穆拉托人,也不是西班牙人,亦不是欧洲人,而是一个全新的种族。”这一言论对拉丁美洲的作用在于( )

A.加强身份认同意识 B.掀起民主运动高潮

C.传播民族自决原则 D.摧毁欧洲殖民统治

15.1917年列宁在发表《四月提纲》时,着重指出“无产阶级政党应当用全部精力向人民说明:必须组织和武装无产阶级,使它同革命军队结成最紧密的联盟”。此话意在( )

A.号召发动暴力革命推翻沙皇政府 B.争取士兵支持以结束帝国主义战争

C.提高对临时政府镇压革命的警惕 D.对抗国内国外敌对势力的武装干涉

16.1975年,印度代表在英联邦会议上指出:“经历过殖民统治的国家充分意识到,从澳大利亚海岸到非洲散布的基地,以及大国打着联盟和地区演习幌子炫耀的力量,其目的是实现自身在印度洋的利害关系……我们也不希望任何国家在印度洋建立基地。”由此可见( )

A.印度联合其他国家对抗美苏两国 B.印度洋成为美苏争霸的核心地带

C.不结盟运动成为反殖民主义手段 D.霸权扩张受到第三世界国家反对

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.计量事关国计民生,计量状况是社会状况的缩影。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

中国古代度量衡的发展主要源于国家治理需要,特别是赋税征收。历代统治者十分重视度量衡的管理,并各有其具体规定。如经历了南北朝时期度量衡制度混乱及其量值急剧增长的局面后,隋朝在采用北周增大的量值的基础上再度统一度量衡,但新制中度量衡的量值与乐律(历代以西周黄钟律管九寸为标准)、天文、医药等领域的古制数据相矛盾,遂实行大小制并行,如大尺为1.2小尺,特殊领域用秦汉古制,日常用新制。唐代将大小制载入《六典》,建立严格管理制度,包括年度校验和违规惩处。唐朝度量衡制度完善,为宋、明、清所借鉴。

——摘编自梁方仲《中国历代度量衡之变迁及其时代特征》等

材料二

清末度量衡制度陷入严重混乱。清廷吏治腐败,官方度量衡常被篡改,校验制度形同虚设,私造者牟利无惩,仿效者日众。与此同时海关、邮政等领域被迫采用英制、米制等不同标准,铁路、航路因列强控制而使用各自国家的度量衡制度。迫于压力,1908年清廷才制定“划一度量衡制度”的改革方案,引进国际标准,按现代科学方法制作新器,使得中国的度量衡有了自己近代确定的标准,但因政权崩溃无果而终。

——摘编自关增建《计量史话》

(1)根据材料一,概括古代度量衡制度发展的特点,并对此制度进行简要评价。(8分)

(2)根据材料二,简析清末中国度量衡制度改革的原因。(6分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

中世纪大学诞生于12世纪,是现代大学的滥觞。随着城市与商业的振兴,城市中的居民对知识和文化的需求渐趋增加。越来越多的知识分子走出修道院,效仿当时的行会组成各种学术团体,最初的大学就是教师和学生自发组成的学人社团。此外,政教之争为中世纪大学的兴起提供了契机,双方为争夺学者支持竞相扶持其发展。中世纪大学虽然不是现代意义上的大学,但被誉为“中古留给后世最可称美的文化遗产”。

——摘编自晏成步《西欧中世纪大学与经济形态的关系探究》等

材料二

现代意义上的大学在19世纪逐渐形成。学者的教学和研究开始服务于国家,数学、物理、历史学、社会学等学科突破神学的桎梏独立建制。技术型、职业性大学流行起来,独立、研究型的新式教育中心涌现。现代大学的发展,使得知识和教育不再是精英贵族的专利,而是面向大众社会开放,履行了自身的社会功能。

——摘编自刘小瑜,于京东《近代西方的“大学”概念:一项历史语义学的考察》

(1)根据材料一,分析中世纪大学诞生的有利条件。(6分)

(2)根据材料二,概括现代大学的特征并指出其主要社会功能。(8分)

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料

1949—2023年《人民日报》以“现代化”为标题的报道文本,有以下高度相关的关键词:

时间 与“现代化”高度相关的部分关键词

1949—1956年 工业化 现代战争 苏联 新民主主义 国营农场 社会主义

1956—1978年 现代农业 现代科学 半自动化 半机械化 工厂化 大型化

1978—2012年 改革 零售业 自动化 数据处理 核力量 城市化

2012—2023年 小康社会 强国富民 创新型 深化改革 人类文明 经济带

——摘编自相德宝、徐雄雄《从“舶来词”到“中国式”:现代化在中国的话语历史变迁》

从材料中选择3个或以上的关键词,围绕“现代化”拟定一个论题,运用中国现代史的具体史实予以阐述。(要求:写出所选择的关键词,论题明确、史论结合、逻辑清晰)

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一

1930年6月,胡佛总统签署了《斯穆特——霍利关税法》。该法案提高了约75种农产品和925种制造品的关税,建立了美国历史上最高的普通税率结构。在法案签署后,各国纷纷提高对美国商品的进口关税。数据显示,从1929年到1933年,美国出口从4.8亿美元下降到1.2亿美元,进口从3.68亿美元下降到0.96亿美元;世界贸易从350亿美元下降到120亿美元。在这场经济灾难中,德国的纳粹统治和日本的军国主义趁机走上前台。

——摘编自李巍《制度变迁与美国国际经济政策》

材料二

1928年,中美签订《整理中美两国关税关系条约》,将之前的的关税条款废除,改由国民政府制定。随后国民政府与英、法、日等国重签关税条约。1929—1934年,国民政府发布四次“国定税则”,新修税率由国民政府与帝国主义商定,从征税与货物价值之间的比例来看,1929年之前关税约4%,到1934年为25%。此外,1934年,国民政府新设关务署,专门负责管理海关,中国人任职数量增加,但担任高级职位的仍较少。

——摘编自杨欢《论南京国民政府初期的关税改革》等

(1)根据材料一,分析《斯穆特——霍利关税法》的后果。(4分)

(2)根据材料二,评述南京国民政府在关税方面的举措。(8分)

2024—2025学年度广东省茂名市高二第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D C B A A D B C B D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A C B A C D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)特点:统治者重视;逐步完善,具有一定延续性;日益法制化、规范化。(每点2分,共4分)

评价:有利于赋税征收的顺利推进;有利于市场管理,促进经济的发展;计量单位的标准化有利于科技的发展;有利于维护社会秩序,巩固统治。(每点2分,共4分)

(2)吏治腐败,原有度量衡制度管理存在弊端;列强入侵,导致度量衡制度杂乱;西方度量衡制度的影响;清政府清末新政的推动。(每点2分,6分)

18.【答案】(14分)

(1)条件:城市的兴起与商品经济的发展;市民阶层的需要;知识分子的推动;行会组织的影响;教权与王权的斗争。(每点2分,共6分)

(2)特征:国家主导;学科分化;注重实用性;教研合一(注重研究);大学教育普及化、大众化。(每点2分,共6分)

功能:传承文化、传播知识、培养人才、科学研究。(每点1分,共2分)

19.【答案】(12分)

示例

关键词:新民主主义 社会主义 工业化

论题:1949—1956年的现代化内涵体现新中国成立初期的发展需求。

阐述:1949年新中国成立后,国家现代化建设的核心任务体现为社会转型与工业奠基,1953年中国共产党根据国内经济、政治条件及国际形势的变化,提出过渡时期总路线,实施国民经济的第一个五年计划,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。至1956年底,随着三大改造和一五计划的提前完成,标志社会主义经济制度在我国初步建立,同时工业落后的面貌得到改变。

由此可见,这一时期的现代化内涵反映了中国从新民主主义社会向社会主义社会的转变、开展工业化建设等的现实国情和发展需求。(写出关键词得1分,论题要求紧扣“现代化”拟定,2分;阐述部分至少围绕三个与现代化高度相关的关键词展开论述,史论结合,每个史实2分,共6分,表达清晰2分,共8分;结论部分1分,不得照抄论题,照抄论题不得分。其他关键词的表述,言之有理亦可得分)

20.【答案】(12分)

(1)后果:美国对外贸易受到重创;经济危机进一步加剧;国际贸易秩序遭到严重破坏,世界经济发展受阻;促使法西斯主义抬头,为第二次世界大战的爆发埋下隐患。(每点2点,共4分)

(2)评述:废除旧条约的协定关税条款,中国收回了部分关税自主权;发布“国定税则”提高税率,有利于保护本民族工业,增加国家财政收入;对海关部门进行改革,推动了海关管理的近代化,打破了列强长期对关税的控制。(每点2分,共4分,边述边评)

新税率需与帝国主义商定,海关高级职务多为外国人,说明中国关税仍受列强制约,尚未真正独立;国民政府开展关税自主运动更多是为了巩固统治,对主权的维护不彻底。(消极,1点2分,共2分)

综上所述,这是中国争取关税主权的重要一步,既有积极意义,又因时代和阶级局限存在不足,需全面客观评价。(1点2分,共2分)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

材料 结论

A 春秋时期“处工就官府,处商就市井,处农就田野” 商人地位下降

B 《论语音义》有“耕犁之牛”的记载 犁耕最早出现于春秋时期

C 河南二里冈出土一罐春秋时期分属于周、宋、郑、晋等国的货币 春秋时期长途贸易频繁

D 河北兴隆大付将沟战国遗址出土大批铁农具铸铁范 铁农具生产规范化、批量化

2.西汉乐陵侯史高以外戚旧恩任侍中,丞相霸荐高为太尉。宣帝不满,遂遣尚书向霸传达责问“太尉官罢久矣,丞相兼之……太尉,朕之任焉。君何越职而举之?”尚书令接受霸的答复,霸脱帽谢罪。据此可推知当时( )

A.察举制的作用逐渐降低 B.皇帝抑制外戚参与政事

C.尚书具有通达政令职能 D.丞相职权遭受侵夺削弱

3.731年,唐玄宗下诏:“近日僧尼,俗说(通俗讲经)之风犹甚,眩惑平民,唯财是敛。或出入州县,假托威权;或巡历村乡,恣行教化。今后除讲律外,一切禁断。”对此解读最合理的是( )

A.儒学的正统地位受到挑战 B.佛教俗讲对地方治理造成影响

C.佛教世俗化求取乱世生存 D.政府意图禁断佛教思想的传播

4.宋代御史赵抃弹劾宰相陈执中虐杀女婢,指出“女婢甚贱,亦性命不轻”“执中家风不正,陛下难以倚之而望天下之治定”。仁宗有意包庇,撤销调查。赵抃列其八大罪状,与谏官蔡襄等持续弹劾,终使执中罢相。这说明宋代( )

A.台谏职能混同互补 B.制衡效力渐趋弱化

C.士大夫议事权凸显 D.等级观念根深蒂固

5.1578年后,外商来广东的贸易被规定在广州,当地每年定期举办“交易会”。外商携带大量银子前来广州购买中国各地货物,包括专供外贸的广州彩漆绘画盒、镀金铜盘和瓷器等,都是绝妙的艺术品。这种现象反映当时( )

A.广州处于中外交流的前沿 B.传统朝贡贸易体系的繁荣

C.广东制造业占据市场优势 D.白银已完全成为法定货币

6.乾隆时期云南保甲制实施情况:依山傍谷,随时迁徙的土民,不编保甲。土民之中原设寨长等名目,职责类似甲长,可循其旧制,令管事头目将所辖户口、姓名、年貌、生业造册送州县,以备稽查。土司管辖之地则由土司造册申送。这说明云南地区( )

A.改土归流政策推行规模受限 B.保甲制度侧重赋税征收职能

C.地方行政官员选用新旧兼容 D.基层治理遵循因地制宜原则

7.有人在1918年的日记中写道:鬼神之说圣贤而不能无。今之新学家不说鬼神,谓世原无鬼神,凡说鬼神者无非迷信之徒,予因此而搜葺鬼神之说,各分其类,而又冠以己所亲历之实迹,名曰《迷信丛话》。这反映了当时( )

A.儒学对鬼神观念的重构 B.新旧思想的碰撞与交锋

C.民主科学思想深入人心 D.文学革命得到广泛响应

8.“东北大学学生与其他学校代表商量,决定示威游行……人越聚越多,北平天桥广场上已聚集了声势浩大的示威队伍,北京大学的黄敬领着群众高呼:反对‘华北任何傀儡组织’,要求停止内战一致抗日,收复东北失地,争取抗日爱国自由……”上述现象主要反映了( )

A.九一八事变激起了中国民众抗日救亡怒潮

B.“八一宣言”号召“停止内战,一致抗日”

C.一二·九运动促进了中华民族的新觉醒

D.卢沟桥事变推动抗日民族统一战线形成

9.下表所示为1950年2—6月全国大中城市物价指数变化情况(以1949年12月为基期指数100)

月份 2月 3月 4月 5月 6月

总指数 203.3 226.3 169.9 156.7 155.8

食粮 204.9 252.2 181.1 166.2 161.2

燃料 159.2 181.1 141.0 136.8 134.8

百货 156.8 190.2 152.4 128.0 126.7

这反映出( )

A.社会力量支持抗美援朝 B.政府打击投机活动初见显效

C.国民经济得到全面恢复 D.土地改革缓和市场供求矛盾

10.下图所示为1983年深圳宝安县联合投资公司向社会发行股票集资的股金证。该材料可用来研究改革开放时期( )

图1

A.承包经营责任制度的广泛推行 B.经济特区吸引外资的优惠政策

C.社会主义市场经济体制的建立 D.企业经营模式创新的早期探索

11.《汉谟拉比法典》宣称“安努和恩利尔神命令我汉谟拉比、至高无上的王、众神的崇拜者,施行正义于全国”。大流士在法律中也强调“大流士王、伟大的王、众王之王、万邦万民之王,阿胡拉马兹达神命令我统治他们。”这反映出( )

A.王权借助神权加强统治 B.西亚地区法律呈现等级色彩

C.世界文明的交流与融合 D.早期帝国推行君主专制制度

12.15世纪至16世纪末,欧洲人餐桌上的菜完全消失在调料里,有些调料甚至从菜里分离出来独立供人食用,人们还把桂皮、豆蔻花等当成饮品。这反映出( )

A.殖民扩张推动香料价格上涨 B.欧洲贵族阶层对奢华生活的追求

C.商业革命引发饮食观念转变 D.人文主义在生活领域的个性表达

13.欧洲在中世纪时期,各国奉行“丛林法则”,凭借国家实力征服其他弱小国家。而在17世纪,各国边界相对固定,国家无论大小,在领土、主权等方面都是平等的,对侵犯他国领土的行为可实行集体制裁。这一变化( )

A.促使欧洲从专制国家向民族国家转型

B.得益于三十年战争后确立的国际原则

C.形成了以欧洲均势为特征的外交体系

D.开创了通过国际组织协调争端的模式

14.1815年,玻利瓦尔在撰写的《牙买加来信》中提出:“拉丁美洲人民既不是印第安人,又不是穆拉托人,也不是西班牙人,亦不是欧洲人,而是一个全新的种族。”这一言论对拉丁美洲的作用在于( )

A.加强身份认同意识 B.掀起民主运动高潮

C.传播民族自决原则 D.摧毁欧洲殖民统治

15.1917年列宁在发表《四月提纲》时,着重指出“无产阶级政党应当用全部精力向人民说明:必须组织和武装无产阶级,使它同革命军队结成最紧密的联盟”。此话意在( )

A.号召发动暴力革命推翻沙皇政府 B.争取士兵支持以结束帝国主义战争

C.提高对临时政府镇压革命的警惕 D.对抗国内国外敌对势力的武装干涉

16.1975年,印度代表在英联邦会议上指出:“经历过殖民统治的国家充分意识到,从澳大利亚海岸到非洲散布的基地,以及大国打着联盟和地区演习幌子炫耀的力量,其目的是实现自身在印度洋的利害关系……我们也不希望任何国家在印度洋建立基地。”由此可见( )

A.印度联合其他国家对抗美苏两国 B.印度洋成为美苏争霸的核心地带

C.不结盟运动成为反殖民主义手段 D.霸权扩张受到第三世界国家反对

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.计量事关国计民生,计量状况是社会状况的缩影。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

中国古代度量衡的发展主要源于国家治理需要,特别是赋税征收。历代统治者十分重视度量衡的管理,并各有其具体规定。如经历了南北朝时期度量衡制度混乱及其量值急剧增长的局面后,隋朝在采用北周增大的量值的基础上再度统一度量衡,但新制中度量衡的量值与乐律(历代以西周黄钟律管九寸为标准)、天文、医药等领域的古制数据相矛盾,遂实行大小制并行,如大尺为1.2小尺,特殊领域用秦汉古制,日常用新制。唐代将大小制载入《六典》,建立严格管理制度,包括年度校验和违规惩处。唐朝度量衡制度完善,为宋、明、清所借鉴。

——摘编自梁方仲《中国历代度量衡之变迁及其时代特征》等

材料二

清末度量衡制度陷入严重混乱。清廷吏治腐败,官方度量衡常被篡改,校验制度形同虚设,私造者牟利无惩,仿效者日众。与此同时海关、邮政等领域被迫采用英制、米制等不同标准,铁路、航路因列强控制而使用各自国家的度量衡制度。迫于压力,1908年清廷才制定“划一度量衡制度”的改革方案,引进国际标准,按现代科学方法制作新器,使得中国的度量衡有了自己近代确定的标准,但因政权崩溃无果而终。

——摘编自关增建《计量史话》

(1)根据材料一,概括古代度量衡制度发展的特点,并对此制度进行简要评价。(8分)

(2)根据材料二,简析清末中国度量衡制度改革的原因。(6分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

中世纪大学诞生于12世纪,是现代大学的滥觞。随着城市与商业的振兴,城市中的居民对知识和文化的需求渐趋增加。越来越多的知识分子走出修道院,效仿当时的行会组成各种学术团体,最初的大学就是教师和学生自发组成的学人社团。此外,政教之争为中世纪大学的兴起提供了契机,双方为争夺学者支持竞相扶持其发展。中世纪大学虽然不是现代意义上的大学,但被誉为“中古留给后世最可称美的文化遗产”。

——摘编自晏成步《西欧中世纪大学与经济形态的关系探究》等

材料二

现代意义上的大学在19世纪逐渐形成。学者的教学和研究开始服务于国家,数学、物理、历史学、社会学等学科突破神学的桎梏独立建制。技术型、职业性大学流行起来,独立、研究型的新式教育中心涌现。现代大学的发展,使得知识和教育不再是精英贵族的专利,而是面向大众社会开放,履行了自身的社会功能。

——摘编自刘小瑜,于京东《近代西方的“大学”概念:一项历史语义学的考察》

(1)根据材料一,分析中世纪大学诞生的有利条件。(6分)

(2)根据材料二,概括现代大学的特征并指出其主要社会功能。(8分)

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料

1949—2023年《人民日报》以“现代化”为标题的报道文本,有以下高度相关的关键词:

时间 与“现代化”高度相关的部分关键词

1949—1956年 工业化 现代战争 苏联 新民主主义 国营农场 社会主义

1956—1978年 现代农业 现代科学 半自动化 半机械化 工厂化 大型化

1978—2012年 改革 零售业 自动化 数据处理 核力量 城市化

2012—2023年 小康社会 强国富民 创新型 深化改革 人类文明 经济带

——摘编自相德宝、徐雄雄《从“舶来词”到“中国式”:现代化在中国的话语历史变迁》

从材料中选择3个或以上的关键词,围绕“现代化”拟定一个论题,运用中国现代史的具体史实予以阐述。(要求:写出所选择的关键词,论题明确、史论结合、逻辑清晰)

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一

1930年6月,胡佛总统签署了《斯穆特——霍利关税法》。该法案提高了约75种农产品和925种制造品的关税,建立了美国历史上最高的普通税率结构。在法案签署后,各国纷纷提高对美国商品的进口关税。数据显示,从1929年到1933年,美国出口从4.8亿美元下降到1.2亿美元,进口从3.68亿美元下降到0.96亿美元;世界贸易从350亿美元下降到120亿美元。在这场经济灾难中,德国的纳粹统治和日本的军国主义趁机走上前台。

——摘编自李巍《制度变迁与美国国际经济政策》

材料二

1928年,中美签订《整理中美两国关税关系条约》,将之前的的关税条款废除,改由国民政府制定。随后国民政府与英、法、日等国重签关税条约。1929—1934年,国民政府发布四次“国定税则”,新修税率由国民政府与帝国主义商定,从征税与货物价值之间的比例来看,1929年之前关税约4%,到1934年为25%。此外,1934年,国民政府新设关务署,专门负责管理海关,中国人任职数量增加,但担任高级职位的仍较少。

——摘编自杨欢《论南京国民政府初期的关税改革》等

(1)根据材料一,分析《斯穆特——霍利关税法》的后果。(4分)

(2)根据材料二,评述南京国民政府在关税方面的举措。(8分)

2024—2025学年度广东省茂名市高二第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D C B A A D B C B D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A C B A C D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)特点:统治者重视;逐步完善,具有一定延续性;日益法制化、规范化。(每点2分,共4分)

评价:有利于赋税征收的顺利推进;有利于市场管理,促进经济的发展;计量单位的标准化有利于科技的发展;有利于维护社会秩序,巩固统治。(每点2分,共4分)

(2)吏治腐败,原有度量衡制度管理存在弊端;列强入侵,导致度量衡制度杂乱;西方度量衡制度的影响;清政府清末新政的推动。(每点2分,6分)

18.【答案】(14分)

(1)条件:城市的兴起与商品经济的发展;市民阶层的需要;知识分子的推动;行会组织的影响;教权与王权的斗争。(每点2分,共6分)

(2)特征:国家主导;学科分化;注重实用性;教研合一(注重研究);大学教育普及化、大众化。(每点2分,共6分)

功能:传承文化、传播知识、培养人才、科学研究。(每点1分,共2分)

19.【答案】(12分)

示例

关键词:新民主主义 社会主义 工业化

论题:1949—1956年的现代化内涵体现新中国成立初期的发展需求。

阐述:1949年新中国成立后,国家现代化建设的核心任务体现为社会转型与工业奠基,1953年中国共产党根据国内经济、政治条件及国际形势的变化,提出过渡时期总路线,实施国民经济的第一个五年计划,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。至1956年底,随着三大改造和一五计划的提前完成,标志社会主义经济制度在我国初步建立,同时工业落后的面貌得到改变。

由此可见,这一时期的现代化内涵反映了中国从新民主主义社会向社会主义社会的转变、开展工业化建设等的现实国情和发展需求。(写出关键词得1分,论题要求紧扣“现代化”拟定,2分;阐述部分至少围绕三个与现代化高度相关的关键词展开论述,史论结合,每个史实2分,共6分,表达清晰2分,共8分;结论部分1分,不得照抄论题,照抄论题不得分。其他关键词的表述,言之有理亦可得分)

20.【答案】(12分)

(1)后果:美国对外贸易受到重创;经济危机进一步加剧;国际贸易秩序遭到严重破坏,世界经济发展受阻;促使法西斯主义抬头,为第二次世界大战的爆发埋下隐患。(每点2点,共4分)

(2)评述:废除旧条约的协定关税条款,中国收回了部分关税自主权;发布“国定税则”提高税率,有利于保护本民族工业,增加国家财政收入;对海关部门进行改革,推动了海关管理的近代化,打破了列强长期对关税的控制。(每点2分,共4分,边述边评)

新税率需与帝国主义商定,海关高级职务多为外国人,说明中国关税仍受列强制约,尚未真正独立;国民政府开展关税自主运动更多是为了巩固统治,对主权的维护不彻底。(消极,1点2分,共2分)

综上所述,这是中国争取关税主权的重要一步,既有积极意义,又因时代和阶级局限存在不足,需全面客观评价。(1点2分,共2分)

同课章节目录