2024—2025学年度广西壮族自治区部南宁市分学校高二第二学期期末教学质量检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度广西壮族自治区部南宁市分学校高二第二学期期末教学质量检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 806.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 22:07:07 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度广西壮族自治区部南宁市分学校高二第二学期期末教学质量检测

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

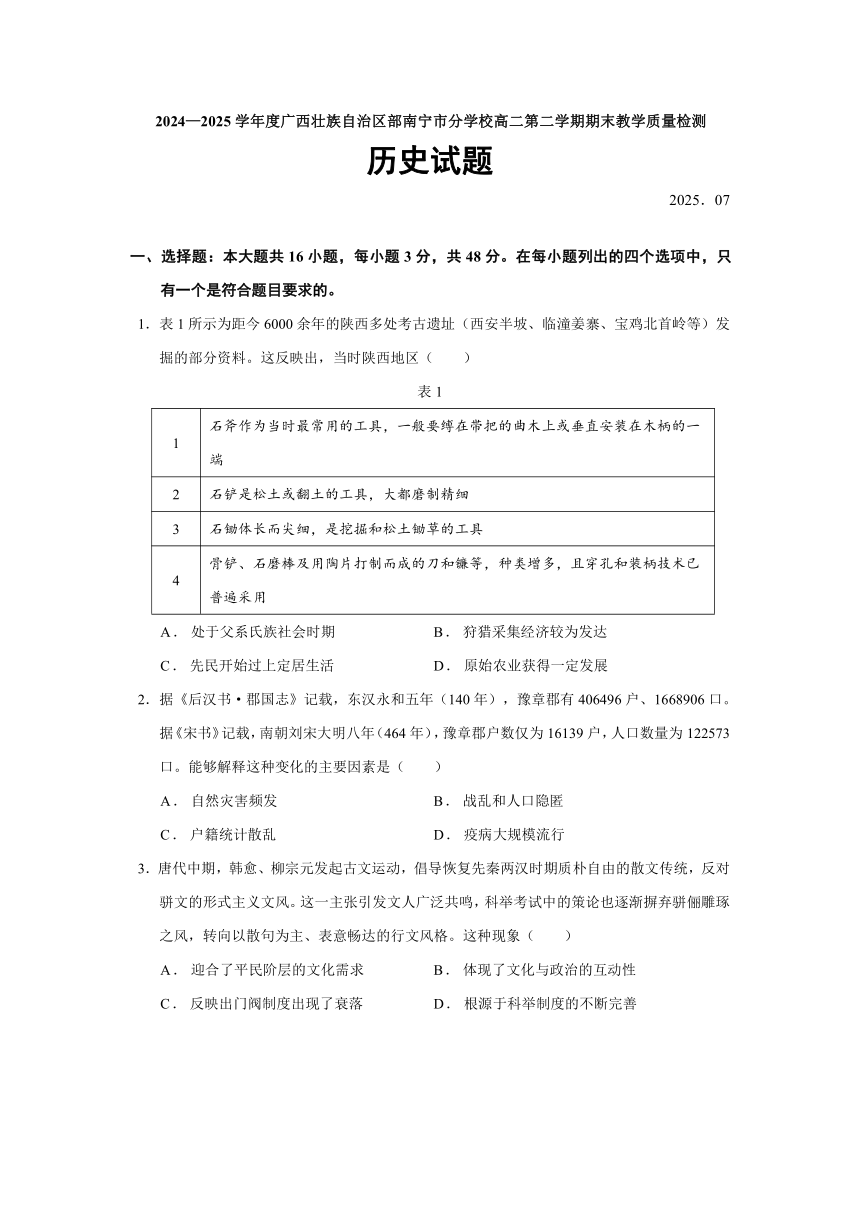

1.表1所示为距今6000余年的陕西多处考古遗址(西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭等)发掘的部分资料。这反映出,当时陕西地区( )

表1

1 石斧作为当时最常用的工具,一般要缚在带把的曲木上或垂直安装在木柄的一端

2 石铲是松土或翻土的工具,大都磨制精细

3 石锄体长而尖细,是挖掘和松土锄草的工具

4 骨铲、石磨棒及用陶片打制而成的刀和镰等,种类增多,且穿孔和装柄技术已普遍采用

A.处于父系氏族社会时期 B.狩猎采集经济较为发达

C.先民开始过上定居生活 D.原始农业获得一定发展

2.据《后汉书·郡国志》记载,东汉永和五年(140年),豫章郡有406496户、1668906口。据《宋书》记载,南朝刘宋大明八年(464年),豫章郡户数仅为16139户,人口数量为122573口。能够解释这种变化的主要因素是( )

A.自然灾害频发 B.战乱和人口隐匿

C.户籍统计散乱 D.疫病大规模流行

3.唐代中期,韩愈、柳宗元发起古文运动,倡导恢复先秦两汉时期质朴自由的散文传统,反对骈文的形式主义文风。这一主张引发文人广泛共鸣,科举考试中的策论也逐渐摒弃骈俪雕琢之风,转向以散句为主、表意畅达的行文风格。这种现象( )

A.迎合了平民阶层的文化需求 B.体现了文化与政治的互动性

C.反映出门阀制度出现了衰落 D.根源于科举制度的不断完善

4.元代,中国商人李用“航海历交趾诸国(今中南半岛地区),货入优裕”。真腊(今柬埔寨)和中国来往甚多,常有中国商船前去,当地居民“欲得唐货”“盛饭用中国瓦盘或铜盘”“地下所铺者,明州之草席”“近又用矮床者,往往皆唐人制作也”。这些现象反映出元代( )

A.民族向心力的增强 B.朝贡贸易制度完善

C.海外贸易得到发展 D.华人控制东南亚经济

5.1588年,意大利传教士利玛窦与中国士大夫罗明坚合编的《葡汉辞典》中,用拉丁字母为汉字注音,是汉语最早的拉丁字母拼音方案。《葡汉辞典》的编订( )

A.动摇了儒学的正统地位 B.使西学在中国得到广泛传播

C.促进了中西文化的交流 D.加深了中国人对西方的认知

6.清顺治年间,户科给事中朱之弼痛陈六部衙门的积弊,指出:“今乃尽若事外,遇事至,才者不肯决,无才者不能决,稍重大即请会议……上下相诿,彼此相安”。这一现象的出现主要源于( )

A.决策机制的异化 B.官员素质的降低

C.君主权力的强化 D.中央机构的臃肿

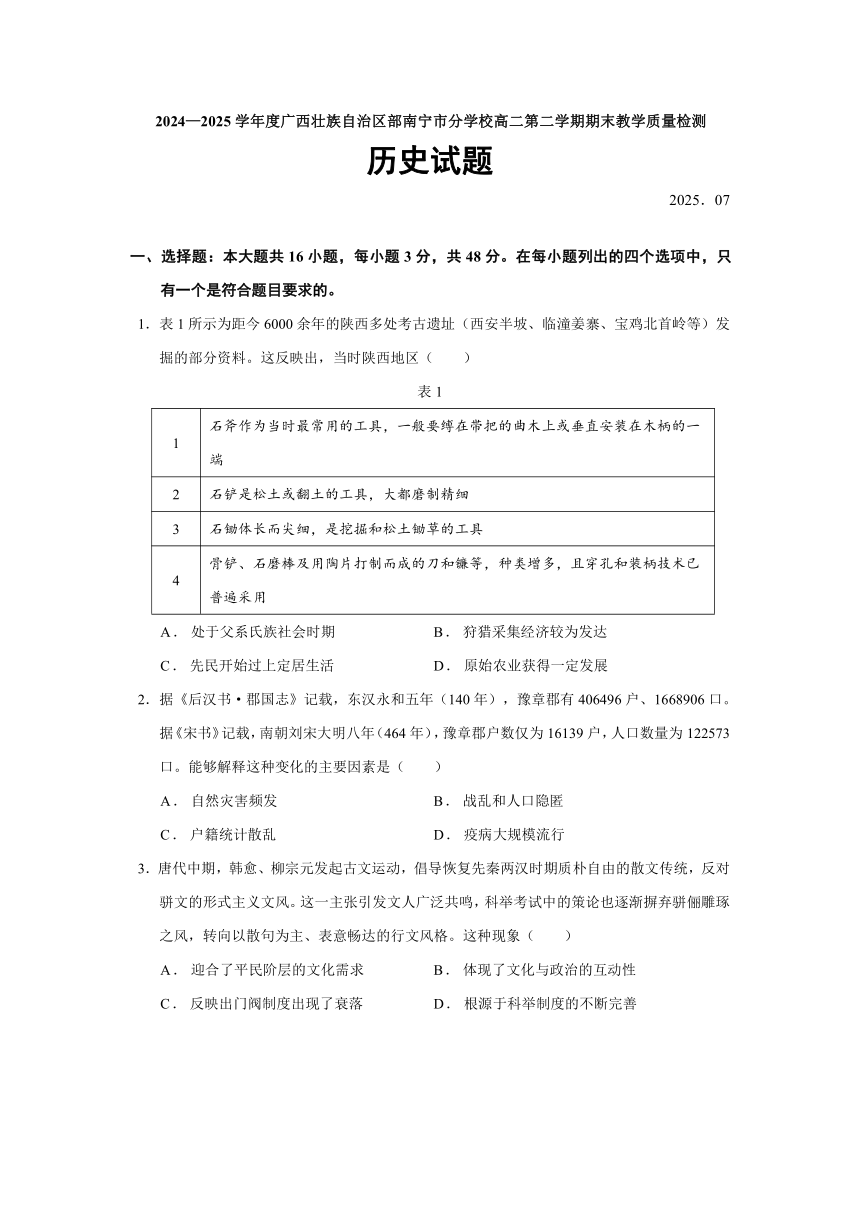

7.表2所示变化反映了( )

表2

乾隆末年至鸦片战争前 广州一口通商,关税税率大体为进口税率16%,出口税率4%,海关由中国人自己掌管

第二次鸦片战争后至清朝灭亡 进一步明确了“值百抽五”的关税标准;明确规定了鸦片进口关税税率;海关长期把持在外国人手中

A.中国开始丧失关税主权 B.近代中国国际地位下降

C.中国“五口通商”具有深远影响 D.列强在华取得片面最惠国待遇

8.五四运动时期,许多报纸竞相开辟副刊。这些报纸的副刊经常针对青年人的切身问题,如婚姻、前途、妇女解放等问题,刊登一系列的文章,大胆抨击封建礼教,提倡科学、民主、个性解放。这反映出当时( )

A.民族民主运动兴起 B.新思想得到了传播

C.民众参政意识增强 D.青年成为救国主力

9.据有关部门统计,2005年,除中国之外世界上通过各种方式学习汉语的人已超过3000万,100多个国家的2300余所大学在教授中文。与此同时,全世界40多个国家和地区已将汉语列为主要语种。这一现象的出现源于中国( )

A.对外经济交流需要 B.改革开放的深入

C.对汉语的大力推广 D.综合国力的提升

10.阿兹特克文明早期的一大特征是多神崇拜。各氏族、各部落、各行各业都有自己的神明崇拜。随着阿兹特克帝国的建立和发展,众神的位置也开始发生变化,出现了不同的层次。在祭祀中,一些神的地位高出了其他诸神;特斯卡特利波卡则成了众神之神。这折射出阿兹特克文明( )

A.具有多元文化特征 B.政治权力逐渐集中

C.深受外来文明影响 D.缺乏系统宗教思想

11.中古西欧时期,教皇格里高利七世发布《教皇敕令》,宣称唯有教皇具有任免主教的权力;而英王亨利二世推行《克拉伦登宪章》,试图限制教会法庭权力,这引起了教会的激烈反应。这些史实反映出当时( )

A.教权完全控制世俗事务 B.世俗政权主导社会发展

C.宗教信仰影响政治决策 D.国王与教会争夺统治权

12.美国独立战争和拉美独立战争的领导者中,均不乏种植园主,他们都深受欧洲启蒙思想的熏陶;独立后的美国和拉美各国均不同程度地保留了奴隶制残余。到20世纪初,美国已成为世界第一大经济体,而拉美大多数国家仍较为穷困。导致二者差异的主要因素是( )

A.国民经济结构 B.海运便利程度 C.自然资源禀赋 D.政权建立途径

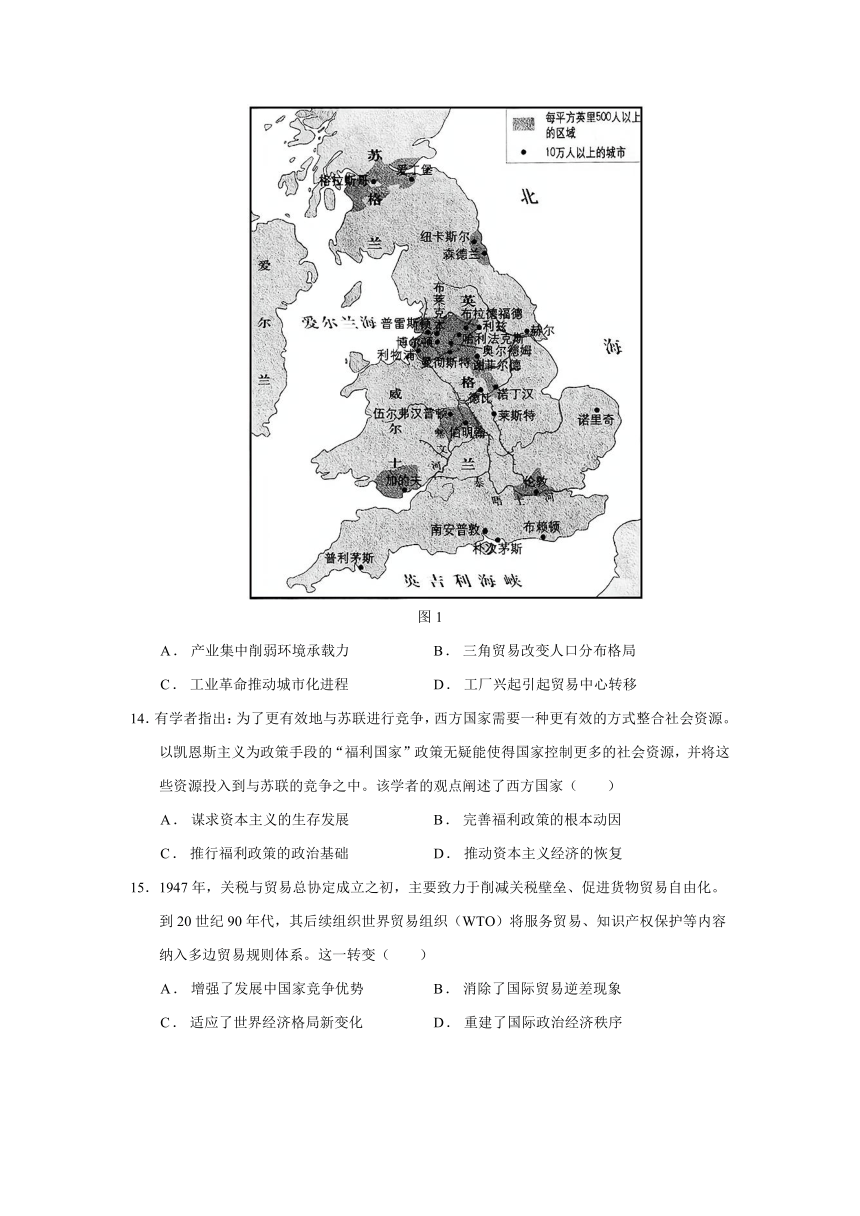

13.图1为19世纪上半期英国城市化示意图。对此解读最合理的是( )

图1

A.产业集中削弱环境承载力 B.三角贸易改变人口分布格局

C.工业革命推动城市化进程 D.工厂兴起引起贸易中心转移

14.有学者指出:为了更有效地与苏联进行竞争,西方国家需要一种更有效的方式整合社会资源。以凯恩斯主义为政策手段的“福利国家”政策无疑能使得国家控制更多的社会资源,并将这些资源投入到与苏联的竞争之中。该学者的观点阐述了西方国家( )

A.谋求资本主义的生存发展 B.完善福利政策的根本动因

C.推行福利政策的政治基础 D.推动资本主义经济的恢复

15.1947年,关税与贸易总协定成立之初,主要致力于削减关税壁垒、促进货物贸易自由化。到20世纪90年代,其后续组织世界贸易组织(WTO)将服务贸易、知识产权保护等内容纳入多边贸易规则体系。这一转变( )

A.增强了发展中国家竞争优势 B.消除了国际贸易逆差现象

C.适应了世界经济格局新变化 D.重建了国际政治经济秩序

16.20世纪90年代以来,包括“知识精英”在内的第三世界移民涌入美国。美国在基础教育阶段开始大量设立特许学校,实施多元文化教育,以保证其他族裔的新移民群体也能享有与以英语为母语的学生相同水准的教育。据此可得出的正确结论是( )

A.移民促进美国主流文化转变 B.移民推动美国教育政策调整

C.美国各族群实现了高度融合 D.美国基础教育体系建构完备

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

鲁国率先推行“初税亩”,废除“公田”与“私田”的区分,按土地实际面积征税。鲁国还宣布“无主荒地,任民垦殖”。管仲在齐国推行“相地而衰征”,根据土地肥瘠程度分级征税。晋国通过“作爰田”将土地固定分配给农户,允许农户长期占有土地。《云梦秦简·法律答问》中明确“盗徙封,赎耐”,禁止私自移动田界。秦国“能得甲首一者,赏爵一级,益田一顷”。商鞅规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”。在上述政策的推动下,战国晚期秦国农户已形成“深耕细作”模式。《史记·货殖列传》载,邯郸郭纵“以铁冶成业,与王者埒富”,其商业资本大量转化为土地资本。秦国“编户齐民”将户籍与土地绑定,实现“民数者,庶事之所自出也”,赋税也转向“粟米之征”。长平之战中,秦国动员60万兵力,其后勤依赖关中私有土地上的粮食产出。

——摘编自李剑农《先秦两汉经济史稿》

(1)根据材料,概括春秋战国时期各诸侯国推动土地私有化的举措。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,从经济、政治的角度,分析春秋战国时期土地私有化趋势发展的影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

三十年前学六韬,英名常得预时髦。曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。臂健尚嫌弓力软,眼明犹识阵云高。庭前昨夜秋风起,羞见团花旧战袍。

——引自曹翰《内宴奉诏作》(又名《退将诗》)

注:曹翰(924—992),后周、北宋名将,曾在宋太宗召集的一场内宴上奉诏现场创作此诗。

材料二

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

——引自柳永《望海潮·东南形胜》

注:柳永(约984—约1053),宋真宗时期进京参加科举,屡试不第,靠填词维生,直到宋仁宗时暮年及第。

材料三

浮梁巧烧瓷,颜色比琼玖。因官射利疾,众喜君犹不。父老争叹息,此事古未有。

作者原注:浮梁(今属景德镇)父老言,自来作知县不买瓷器者一人,君(许彭年,北宋廉吏典范,宋仁宗时曾出任浮梁县令)是也。

——摘自彭汝砺《送许屯田诗》

(1)根据材料,指出这些诗词所反映的北宋社会变化趋势,并结合所学知识说明这些趋势出现的背景。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对宋代诗词作品的史料价值的看法。(4分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

新中国成立后,按照“一边倒”方针,先后与苏联以及保加利亚等10个人民民主国家建交;按照“另起炉灶”和“打扫干净屋子再请客”的方针,新中国先谈判再建交,同印度、缅甸等国建立外交关系,迎来第一次建交高潮。1953年,周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,该原则被写入两国的协定。1954年,中印、中缅双方总理在联合声明中,正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则。

——摘编自《中外历史纲要》(上)

材料二

新中国外交在前30年间,外交重点在于维护以国家主权和领土完整为核心的国家政治利益。至20世纪70年代,中国外交终于打开了新局面,极大地改善了中国的安全环境,拓展了外交活动的舞台。

——摘编自郭树勇《试论70年来新中国外交的主要特点》

材料三

共商、共建、共享是“一带一路”倡议的核心理念,被写入联合国决议和亚太经合组织领导人宣言等重要国际文件。十年来,共建“一带一路”的“朋友圈”越来越大,目前已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台,是新时代中国特色大国外交的重大创举。

——摘编自张玉环等《新时代中国特色大国外交:高质量共建“一带一路”理论与实践》

(1)根据材料一,指出20世纪50年代新中国外交的变化,并结合所学知识说明变化的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举20世纪70年代“中国外交终于打开了新局面”的重大外交事件。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国提出共建“一带一路”倡议的重要意义。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

一部中国近代史就是一部近代中华民族觉醒的历史。近代中华民族觉醒,是对空前严重的民族危机的一种必然反映,是对民族复兴道路的理论探索,是对民族复兴历史进程的具体实践,且在帝国主义侵略渐趋加剧的刺激之下觉醒程度加深,又伴随着新的社会力量不断成长与壮大而觉醒范围愈广。近代中国民族觉醒大致可划分为以下四个阶段:鸦片战争时期,民族觉醒的开端;甲午中日战争后,民族觉醒的新阶段;五四运动前后,民族觉醒的升华阶段;抗日战争时期,民族觉醒的全面新高度。

——摘编自范香立《近代中国民族觉醒的三重逻辑》

根据材料,围绕“近代中华民族觉醒的历史”,自拟论题,并结合所学中国近代史的知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

2024—2025学年度广西壮族自治区部南宁市分学校高二第二学期期末教学质量检测

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B B C C C B B D B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A C A C B

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)举措:改革赋税制度;鼓励开垦荒地;在法律上保护并规范土地交易;分家扩大自耕农群体;通过军功等方式授田给农户。(4分,答出两点即可)

(2)影响:

经济角度:推动了精耕细作农业技术体系的发展;推动了井田制的瓦解;促进了封建小农经济与地主经济的发展;推动了手工业和商业的发展;强化了国家对税源的控制,有利于稳定国家收入。(4分,答出两点即可)

政治角度:加速了分封宗法制度的解体;推动了兼并战争的发展;加剧了社会贫富分化;促使社会阶级关系发生重大变化。(4分,答出两点即可)

18.【答案】(14分)

(1)变化趋势:重文轻武(崇文抑武)风气渐浓;社会日趋奢靡拜金;抑商风气淡化,市民价值观浸染士大夫阶层;科举制影响力提升,社会阶层流动加速(社会成员身份趋于平等);制瓷业等手工业生产日益集中化、专业化。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

背景:宋廷对唐中期以来藩镇割据的反思;商品经济取得显著发展;城市化水平提升,市民阶层开始崛起;科举制度趋于完善,科举录取名额增多;政府放松对社会的控制。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)看法:宋代诗词作品是时人对社会面貌的直观写照,既能反映当时的文学风格、社会思潮以及作者个人的精神世界,也能折射出社会经济发展的状况;但诗歌作为文学作品,往往带有强烈的主观色彩,采用了夸张的手法,在使用时需要和其他类型的史料相互印证。(4分,其他答案言之有理亦可)

19.【答案】

(1)变化:从倒向以苏联为首的社会主义阵营一边到在坚持和平共处五项原则基础上同各国发展外交关系。(2分)

原因:我国逐步开展大规模的经济建设;朝鲜战争结束;打破以美国为首的西方对中国外交封锁的需要;新兴民族国家纷纷独立。(4分,答出两点即可)

(2)事件:1971年,中国恢复在联合国的一切合法权利;1972年,中美关系走向正常化;1972年,中日建交。(2分,答出两点即可)

(3)意义:拓展了我国的外交舞台,扩大了我国的国际影响力;推动了经济全球化,推动了共建“一带一路”国家的经济发展;促进不同文明之间的交流;为构建人类命运共同体提供了实践平台。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

20.【答案】(12分)

示例一

论题:近代中华民族觉醒具有鲜明的阶段特征。(2分)

阐述:近代中华民族觉醒作为近代中国社会转型的重要体现,是推动近代中国社会转型的精神动力。近代中国民族觉醒受到历史时空的限制,不同阶段有不同的表现。鸦片战争至洋务运动之前,由地主阶级主导的民族思想觉醒运动主要介绍西方地理历史。洋务运动期间,地主阶级洋务派坚持“中体西用”,引进西方先进技术,并将“师夷长技以制夷”的思想付诸实践。甲午中日战争后,随着民族危机的加剧,近代中国民族资产阶级逐渐认识到西方制度的优越性。20世纪初期,资产阶级激进派、无产阶级知识分子将民族觉醒推向了新高潮,实现了由民主科学思想向马克思主义中国化的转变。(8分)

因此,在中华民族觉醒的过程中,由于经济发展水平和社会环境的时代差异,建立在思想启蒙基础上的民族觉醒具有鲜明的时代特征。(2分)

示例二

论题:列强侵略的日益加剧客观上刺激民族觉醒的深化。(2分)

阐述:鸦片战争的爆发,使近代中国国家主权、民族利益遭到重创,三元里人民抗英就是广东地区民族意识觉醒的体现。甲午中日战争的失败,进一步加剧了中华民族的民族危机,与此同时,民族意识的觉醒程度也在不断加深,战争期间的黄海大战、战后的台湾人民反割台斗争就是民族觉醒程度加深的体现。抗日战争时期,中国共产党以民族利益为重,号召救亡图存、全民抗战,提出建立抗日民族统一战线的主张,中华民族民族意识全面觉醒,民族觉醒达到前所未有的高度。(8分)

综上所述,近代中华民族的觉醒程度,是对民族危机加剧的必然反应,也是对列强侵华行径的重要回应,为抵抗西方列强提供了精神动力,是近代思想启蒙的集中体现。(2分)(“示例”仅供参考,不作为评卷的唯一标准)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

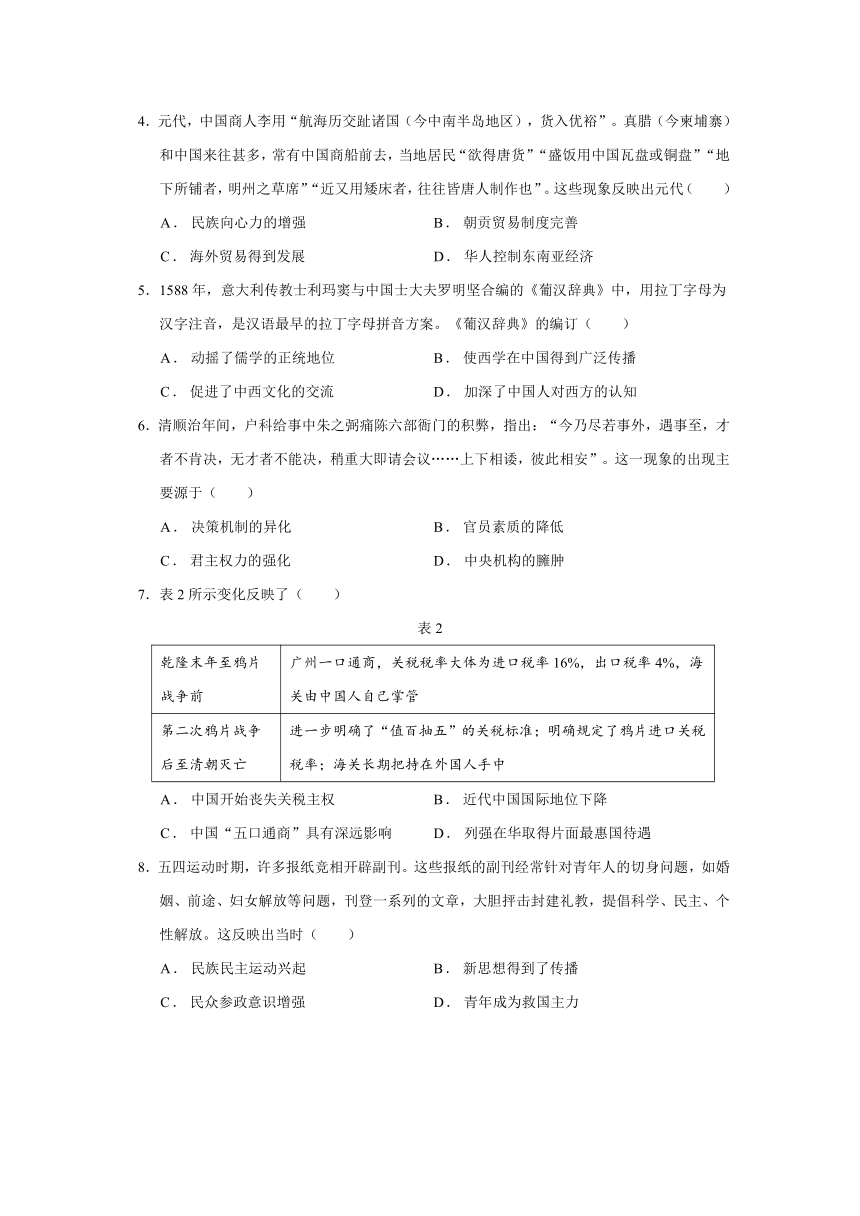

1.表1所示为距今6000余年的陕西多处考古遗址(西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭等)发掘的部分资料。这反映出,当时陕西地区( )

表1

1 石斧作为当时最常用的工具,一般要缚在带把的曲木上或垂直安装在木柄的一端

2 石铲是松土或翻土的工具,大都磨制精细

3 石锄体长而尖细,是挖掘和松土锄草的工具

4 骨铲、石磨棒及用陶片打制而成的刀和镰等,种类增多,且穿孔和装柄技术已普遍采用

A.处于父系氏族社会时期 B.狩猎采集经济较为发达

C.先民开始过上定居生活 D.原始农业获得一定发展

2.据《后汉书·郡国志》记载,东汉永和五年(140年),豫章郡有406496户、1668906口。据《宋书》记载,南朝刘宋大明八年(464年),豫章郡户数仅为16139户,人口数量为122573口。能够解释这种变化的主要因素是( )

A.自然灾害频发 B.战乱和人口隐匿

C.户籍统计散乱 D.疫病大规模流行

3.唐代中期,韩愈、柳宗元发起古文运动,倡导恢复先秦两汉时期质朴自由的散文传统,反对骈文的形式主义文风。这一主张引发文人广泛共鸣,科举考试中的策论也逐渐摒弃骈俪雕琢之风,转向以散句为主、表意畅达的行文风格。这种现象( )

A.迎合了平民阶层的文化需求 B.体现了文化与政治的互动性

C.反映出门阀制度出现了衰落 D.根源于科举制度的不断完善

4.元代,中国商人李用“航海历交趾诸国(今中南半岛地区),货入优裕”。真腊(今柬埔寨)和中国来往甚多,常有中国商船前去,当地居民“欲得唐货”“盛饭用中国瓦盘或铜盘”“地下所铺者,明州之草席”“近又用矮床者,往往皆唐人制作也”。这些现象反映出元代( )

A.民族向心力的增强 B.朝贡贸易制度完善

C.海外贸易得到发展 D.华人控制东南亚经济

5.1588年,意大利传教士利玛窦与中国士大夫罗明坚合编的《葡汉辞典》中,用拉丁字母为汉字注音,是汉语最早的拉丁字母拼音方案。《葡汉辞典》的编订( )

A.动摇了儒学的正统地位 B.使西学在中国得到广泛传播

C.促进了中西文化的交流 D.加深了中国人对西方的认知

6.清顺治年间,户科给事中朱之弼痛陈六部衙门的积弊,指出:“今乃尽若事外,遇事至,才者不肯决,无才者不能决,稍重大即请会议……上下相诿,彼此相安”。这一现象的出现主要源于( )

A.决策机制的异化 B.官员素质的降低

C.君主权力的强化 D.中央机构的臃肿

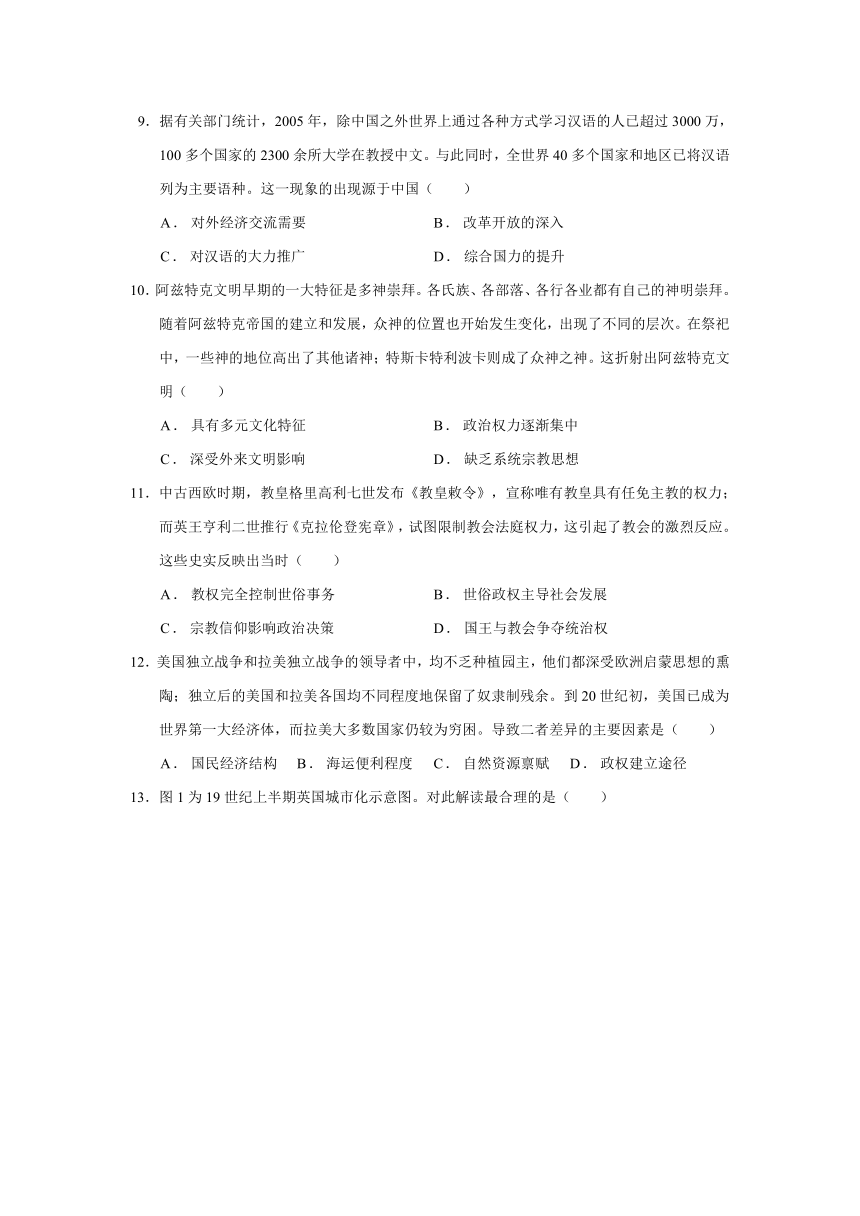

7.表2所示变化反映了( )

表2

乾隆末年至鸦片战争前 广州一口通商,关税税率大体为进口税率16%,出口税率4%,海关由中国人自己掌管

第二次鸦片战争后至清朝灭亡 进一步明确了“值百抽五”的关税标准;明确规定了鸦片进口关税税率;海关长期把持在外国人手中

A.中国开始丧失关税主权 B.近代中国国际地位下降

C.中国“五口通商”具有深远影响 D.列强在华取得片面最惠国待遇

8.五四运动时期,许多报纸竞相开辟副刊。这些报纸的副刊经常针对青年人的切身问题,如婚姻、前途、妇女解放等问题,刊登一系列的文章,大胆抨击封建礼教,提倡科学、民主、个性解放。这反映出当时( )

A.民族民主运动兴起 B.新思想得到了传播

C.民众参政意识增强 D.青年成为救国主力

9.据有关部门统计,2005年,除中国之外世界上通过各种方式学习汉语的人已超过3000万,100多个国家的2300余所大学在教授中文。与此同时,全世界40多个国家和地区已将汉语列为主要语种。这一现象的出现源于中国( )

A.对外经济交流需要 B.改革开放的深入

C.对汉语的大力推广 D.综合国力的提升

10.阿兹特克文明早期的一大特征是多神崇拜。各氏族、各部落、各行各业都有自己的神明崇拜。随着阿兹特克帝国的建立和发展,众神的位置也开始发生变化,出现了不同的层次。在祭祀中,一些神的地位高出了其他诸神;特斯卡特利波卡则成了众神之神。这折射出阿兹特克文明( )

A.具有多元文化特征 B.政治权力逐渐集中

C.深受外来文明影响 D.缺乏系统宗教思想

11.中古西欧时期,教皇格里高利七世发布《教皇敕令》,宣称唯有教皇具有任免主教的权力;而英王亨利二世推行《克拉伦登宪章》,试图限制教会法庭权力,这引起了教会的激烈反应。这些史实反映出当时( )

A.教权完全控制世俗事务 B.世俗政权主导社会发展

C.宗教信仰影响政治决策 D.国王与教会争夺统治权

12.美国独立战争和拉美独立战争的领导者中,均不乏种植园主,他们都深受欧洲启蒙思想的熏陶;独立后的美国和拉美各国均不同程度地保留了奴隶制残余。到20世纪初,美国已成为世界第一大经济体,而拉美大多数国家仍较为穷困。导致二者差异的主要因素是( )

A.国民经济结构 B.海运便利程度 C.自然资源禀赋 D.政权建立途径

13.图1为19世纪上半期英国城市化示意图。对此解读最合理的是( )

图1

A.产业集中削弱环境承载力 B.三角贸易改变人口分布格局

C.工业革命推动城市化进程 D.工厂兴起引起贸易中心转移

14.有学者指出:为了更有效地与苏联进行竞争,西方国家需要一种更有效的方式整合社会资源。以凯恩斯主义为政策手段的“福利国家”政策无疑能使得国家控制更多的社会资源,并将这些资源投入到与苏联的竞争之中。该学者的观点阐述了西方国家( )

A.谋求资本主义的生存发展 B.完善福利政策的根本动因

C.推行福利政策的政治基础 D.推动资本主义经济的恢复

15.1947年,关税与贸易总协定成立之初,主要致力于削减关税壁垒、促进货物贸易自由化。到20世纪90年代,其后续组织世界贸易组织(WTO)将服务贸易、知识产权保护等内容纳入多边贸易规则体系。这一转变( )

A.增强了发展中国家竞争优势 B.消除了国际贸易逆差现象

C.适应了世界经济格局新变化 D.重建了国际政治经济秩序

16.20世纪90年代以来,包括“知识精英”在内的第三世界移民涌入美国。美国在基础教育阶段开始大量设立特许学校,实施多元文化教育,以保证其他族裔的新移民群体也能享有与以英语为母语的学生相同水准的教育。据此可得出的正确结论是( )

A.移民促进美国主流文化转变 B.移民推动美国教育政策调整

C.美国各族群实现了高度融合 D.美国基础教育体系建构完备

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

鲁国率先推行“初税亩”,废除“公田”与“私田”的区分,按土地实际面积征税。鲁国还宣布“无主荒地,任民垦殖”。管仲在齐国推行“相地而衰征”,根据土地肥瘠程度分级征税。晋国通过“作爰田”将土地固定分配给农户,允许农户长期占有土地。《云梦秦简·法律答问》中明确“盗徙封,赎耐”,禁止私自移动田界。秦国“能得甲首一者,赏爵一级,益田一顷”。商鞅规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”。在上述政策的推动下,战国晚期秦国农户已形成“深耕细作”模式。《史记·货殖列传》载,邯郸郭纵“以铁冶成业,与王者埒富”,其商业资本大量转化为土地资本。秦国“编户齐民”将户籍与土地绑定,实现“民数者,庶事之所自出也”,赋税也转向“粟米之征”。长平之战中,秦国动员60万兵力,其后勤依赖关中私有土地上的粮食产出。

——摘编自李剑农《先秦两汉经济史稿》

(1)根据材料,概括春秋战国时期各诸侯国推动土地私有化的举措。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,从经济、政治的角度,分析春秋战国时期土地私有化趋势发展的影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

三十年前学六韬,英名常得预时髦。曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。臂健尚嫌弓力软,眼明犹识阵云高。庭前昨夜秋风起,羞见团花旧战袍。

——引自曹翰《内宴奉诏作》(又名《退将诗》)

注:曹翰(924—992),后周、北宋名将,曾在宋太宗召集的一场内宴上奉诏现场创作此诗。

材料二

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

——引自柳永《望海潮·东南形胜》

注:柳永(约984—约1053),宋真宗时期进京参加科举,屡试不第,靠填词维生,直到宋仁宗时暮年及第。

材料三

浮梁巧烧瓷,颜色比琼玖。因官射利疾,众喜君犹不。父老争叹息,此事古未有。

作者原注:浮梁(今属景德镇)父老言,自来作知县不买瓷器者一人,君(许彭年,北宋廉吏典范,宋仁宗时曾出任浮梁县令)是也。

——摘自彭汝砺《送许屯田诗》

(1)根据材料,指出这些诗词所反映的北宋社会变化趋势,并结合所学知识说明这些趋势出现的背景。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对宋代诗词作品的史料价值的看法。(4分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

新中国成立后,按照“一边倒”方针,先后与苏联以及保加利亚等10个人民民主国家建交;按照“另起炉灶”和“打扫干净屋子再请客”的方针,新中国先谈判再建交,同印度、缅甸等国建立外交关系,迎来第一次建交高潮。1953年,周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,该原则被写入两国的协定。1954年,中印、中缅双方总理在联合声明中,正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则。

——摘编自《中外历史纲要》(上)

材料二

新中国外交在前30年间,外交重点在于维护以国家主权和领土完整为核心的国家政治利益。至20世纪70年代,中国外交终于打开了新局面,极大地改善了中国的安全环境,拓展了外交活动的舞台。

——摘编自郭树勇《试论70年来新中国外交的主要特点》

材料三

共商、共建、共享是“一带一路”倡议的核心理念,被写入联合国决议和亚太经合组织领导人宣言等重要国际文件。十年来,共建“一带一路”的“朋友圈”越来越大,目前已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台,是新时代中国特色大国外交的重大创举。

——摘编自张玉环等《新时代中国特色大国外交:高质量共建“一带一路”理论与实践》

(1)根据材料一,指出20世纪50年代新中国外交的变化,并结合所学知识说明变化的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举20世纪70年代“中国外交终于打开了新局面”的重大外交事件。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国提出共建“一带一路”倡议的重要意义。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

一部中国近代史就是一部近代中华民族觉醒的历史。近代中华民族觉醒,是对空前严重的民族危机的一种必然反映,是对民族复兴道路的理论探索,是对民族复兴历史进程的具体实践,且在帝国主义侵略渐趋加剧的刺激之下觉醒程度加深,又伴随着新的社会力量不断成长与壮大而觉醒范围愈广。近代中国民族觉醒大致可划分为以下四个阶段:鸦片战争时期,民族觉醒的开端;甲午中日战争后,民族觉醒的新阶段;五四运动前后,民族觉醒的升华阶段;抗日战争时期,民族觉醒的全面新高度。

——摘编自范香立《近代中国民族觉醒的三重逻辑》

根据材料,围绕“近代中华民族觉醒的历史”,自拟论题,并结合所学中国近代史的知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

2024—2025学年度广西壮族自治区部南宁市分学校高二第二学期期末教学质量检测

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B B C C C B B D B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A C A C B

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)举措:改革赋税制度;鼓励开垦荒地;在法律上保护并规范土地交易;分家扩大自耕农群体;通过军功等方式授田给农户。(4分,答出两点即可)

(2)影响:

经济角度:推动了精耕细作农业技术体系的发展;推动了井田制的瓦解;促进了封建小农经济与地主经济的发展;推动了手工业和商业的发展;强化了国家对税源的控制,有利于稳定国家收入。(4分,答出两点即可)

政治角度:加速了分封宗法制度的解体;推动了兼并战争的发展;加剧了社会贫富分化;促使社会阶级关系发生重大变化。(4分,答出两点即可)

18.【答案】(14分)

(1)变化趋势:重文轻武(崇文抑武)风气渐浓;社会日趋奢靡拜金;抑商风气淡化,市民价值观浸染士大夫阶层;科举制影响力提升,社会阶层流动加速(社会成员身份趋于平等);制瓷业等手工业生产日益集中化、专业化。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

背景:宋廷对唐中期以来藩镇割据的反思;商品经济取得显著发展;城市化水平提升,市民阶层开始崛起;科举制度趋于完善,科举录取名额增多;政府放松对社会的控制。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)看法:宋代诗词作品是时人对社会面貌的直观写照,既能反映当时的文学风格、社会思潮以及作者个人的精神世界,也能折射出社会经济发展的状况;但诗歌作为文学作品,往往带有强烈的主观色彩,采用了夸张的手法,在使用时需要和其他类型的史料相互印证。(4分,其他答案言之有理亦可)

19.【答案】

(1)变化:从倒向以苏联为首的社会主义阵营一边到在坚持和平共处五项原则基础上同各国发展外交关系。(2分)

原因:我国逐步开展大规模的经济建设;朝鲜战争结束;打破以美国为首的西方对中国外交封锁的需要;新兴民族国家纷纷独立。(4分,答出两点即可)

(2)事件:1971年,中国恢复在联合国的一切合法权利;1972年,中美关系走向正常化;1972年,中日建交。(2分,答出两点即可)

(3)意义:拓展了我国的外交舞台,扩大了我国的国际影响力;推动了经济全球化,推动了共建“一带一路”国家的经济发展;促进不同文明之间的交流;为构建人类命运共同体提供了实践平台。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

20.【答案】(12分)

示例一

论题:近代中华民族觉醒具有鲜明的阶段特征。(2分)

阐述:近代中华民族觉醒作为近代中国社会转型的重要体现,是推动近代中国社会转型的精神动力。近代中国民族觉醒受到历史时空的限制,不同阶段有不同的表现。鸦片战争至洋务运动之前,由地主阶级主导的民族思想觉醒运动主要介绍西方地理历史。洋务运动期间,地主阶级洋务派坚持“中体西用”,引进西方先进技术,并将“师夷长技以制夷”的思想付诸实践。甲午中日战争后,随着民族危机的加剧,近代中国民族资产阶级逐渐认识到西方制度的优越性。20世纪初期,资产阶级激进派、无产阶级知识分子将民族觉醒推向了新高潮,实现了由民主科学思想向马克思主义中国化的转变。(8分)

因此,在中华民族觉醒的过程中,由于经济发展水平和社会环境的时代差异,建立在思想启蒙基础上的民族觉醒具有鲜明的时代特征。(2分)

示例二

论题:列强侵略的日益加剧客观上刺激民族觉醒的深化。(2分)

阐述:鸦片战争的爆发,使近代中国国家主权、民族利益遭到重创,三元里人民抗英就是广东地区民族意识觉醒的体现。甲午中日战争的失败,进一步加剧了中华民族的民族危机,与此同时,民族意识的觉醒程度也在不断加深,战争期间的黄海大战、战后的台湾人民反割台斗争就是民族觉醒程度加深的体现。抗日战争时期,中国共产党以民族利益为重,号召救亡图存、全民抗战,提出建立抗日民族统一战线的主张,中华民族民族意识全面觉醒,民族觉醒达到前所未有的高度。(8分)

综上所述,近代中华民族的觉醒程度,是对民族危机加剧的必然反应,也是对列强侵华行径的重要回应,为抵抗西方列强提供了精神动力,是近代思想启蒙的集中体现。(2分)(“示例”仅供参考,不作为评卷的唯一标准)

同课章节目录