2024—2025学年度河北省邯郸市高二第二学期期末调研考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河北省邯郸市高二第二学期期末调研考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 493.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 22:08:44 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度河北省邯郸市高二第二学期期末调研考试

历史试题

2025.06

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.据傅斯年《大东小东说——兼论鲁燕齐初封在成周东周后乃东迁》记载,燕之本字作郾,其封地即今河南漯河偃城区,后乃迁封于蓟丘(今北京一带);齐之本国为吕,其地即今河南南阳,后乃改封于营丘(今山东淄博);鲁之原封于今河南省鲁山县,后改封于曲阜。燕齐鲁的改封体现出西周( )

A.早期国家治理的灵活性 B.积极推动文化交流与文化认同

C.政治中心东移趋势明显 D.加强了对东方边陲的直接控制

2.据《后汉书·郡国志》记载,东汉永和五年(140年),豫章郡有406496户、1668906口。据《宋书》记载,南朝刘宋大明八年(464年),豫章郡户数仅为16139户,人口数量为122573口。能够解释这种变化的主要因素是( )

A.自然灾害频发 B.战乱和人口隐匿

C.户籍统计散乱 D.疫病大规模流行

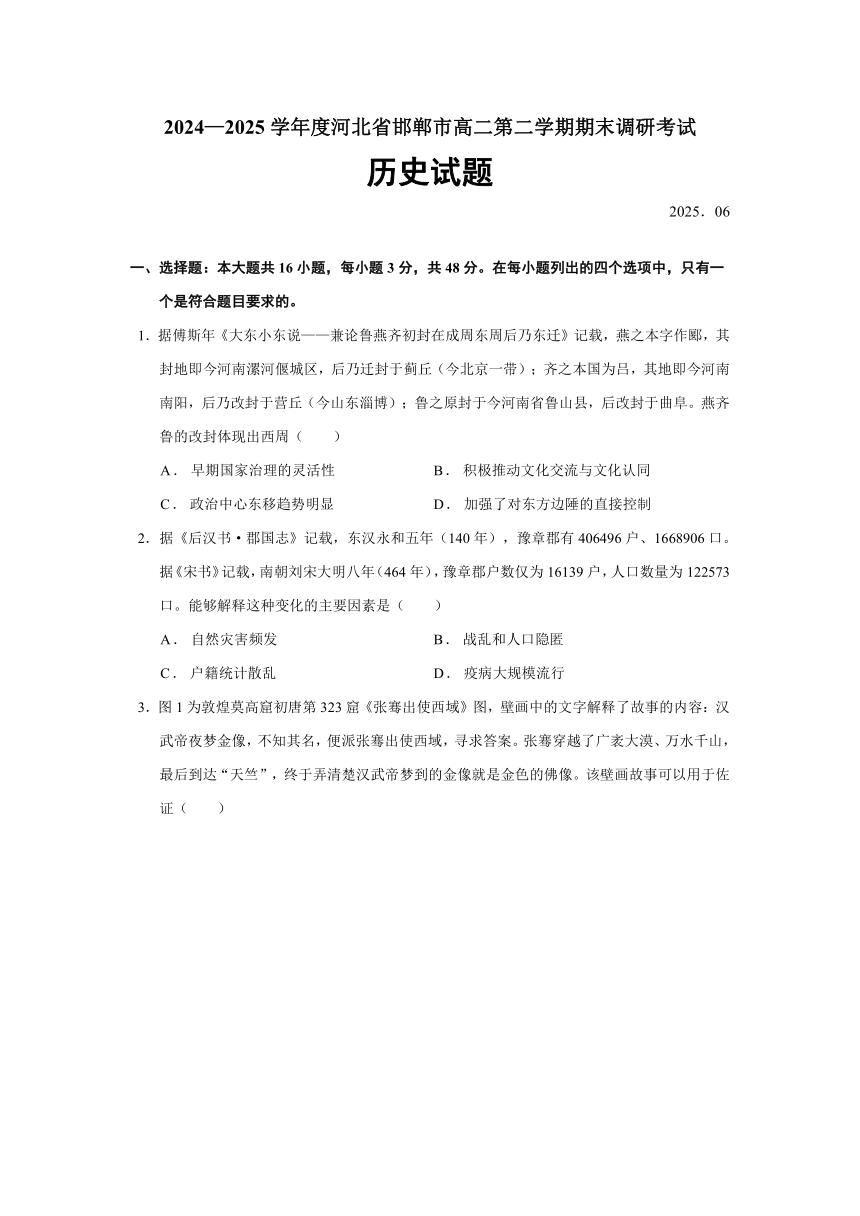

3.图1为敦煌莫高窟初唐第323窟《张骞出使西域》图,壁画中的文字解释了故事的内容:汉武帝夜梦金像,不知其名,便派张骞出使西域,寻求答案。张骞穿越了广袤大漠、万水千山,最后到达“天竺”,终于弄清楚汉武帝梦到的金像就是金色的佛像。该壁画故事可以用于佐证( )

图1

A.佛教在汉代开始传入中国 B.唐代对汉代文化的重构

C.佛教东传与中西文化交流 D.皇帝好恶决定宗教兴衰

4.有史料记载:“(宋太祖)尝弹雀于后园,有群臣称有急事请见,太祖亟见之,其所奏,乃常事耳。上怒,诘其故,对曰:‘臣以为尚急于弹雀’,上愈怒,举斧柄撞其口,堕两齿,其人徐俯拾齿置怀中,上骂曰:‘汝怀齿,欲讼我乎!’对曰:‘臣不能讼陛下,自当有史官书之。’上悦,赐金帛慰劳之。”此事反映了宋初( )

A.君主专制得到加强 B.史官记录史实真实可靠

C.监察制度比较完善 D.重史传统影响君主行为

5.1588年,意大利传教士利玛窦与中国士大夫罗明坚合编的《葡汉辞典》中,用拉丁字母为汉字注音,是汉语最早的拉丁字母拼音方案。《葡汉辞典》的编订( )

A.动摇了儒学的正统地位 B.使西学在中国得到广泛传播

C.促进了中西文化的交流 D.加深了中国人对西方的认知

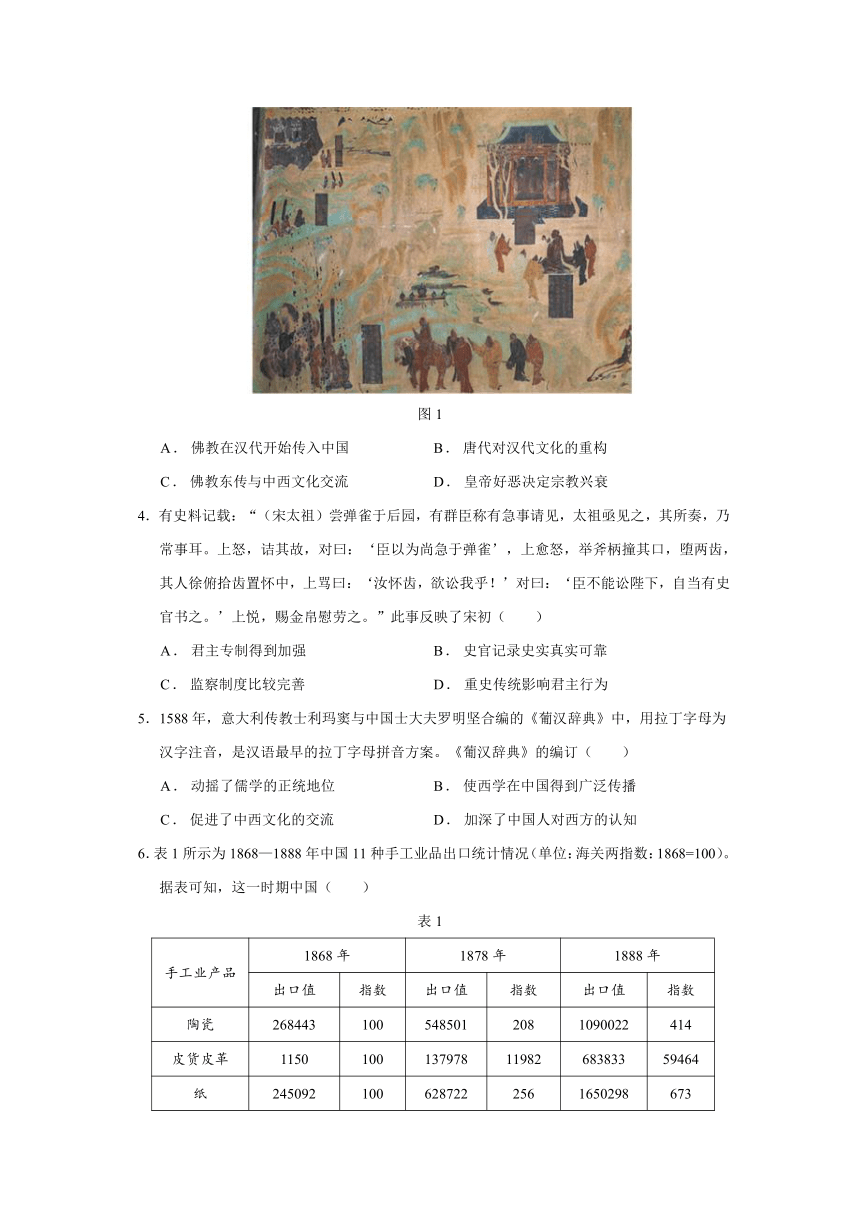

6.表1所示为1868—1888年中国11种手工业品出口统计情况(单位:海关两指数:1868=100)。据表可知,这一时期中国( )

表1

手工业产品 1868年 1878年 1888年

出口值 指数 出口值 指数 出口值 指数

陶瓷 268443 100 548501 208 1090022 414

皮货皮革 1150 100 137978 11982 683833 59464

纸 245092 100 628722 256 1650298 673

糖 407277 100 1864756 458 2489989 611

茶 34165723 100 32013184 93 30293251 88

烟叶 10522 100 107984 1026 737860 7013

油 4411 100 51860 1176 561747 12735

生丝 22539394 100 19829699 88 20070351 89

绸缎 1747789 100 4507047 258 7893987 452

夏布 28564 100 111686 391 486596 1703

土布 1238 100 100319 810 222403 1796

A.传统手工业竞争优势依然存在 B.传统产业结构发生了巨变

C.开始卷入资本主义世界市场 D.经济半殖民地化程度加深

7.陈独秀在谈到新文化运动爆发时说道,新文化运动之所以要批判儒学,是因为反对派总是利用儒学作为复辟帝制的工具。陈独秀这一言论折射出新文化运动( )

A.忽视了儒学的复杂性 B.通过批判儒学争夺文化主导权

C.积极推动儒学现代化 D.提升了知识分子的民主意识

8.1938年11月,国民政府第一次南岳军事会议总结抗战第一阶段作战的教训,蒋介石在会上指出,抗战第二阶段要政治重于军事,民众重于士兵,精神重于物质,游击战重于正规战。会议决定对战区划分进行调整,设立冀察、苏鲁两个游击战区。这反映出当时国民政府( )

A.实行全面抗战路线 B.积极推动与共产党合作

C.社会控制力的减弱 D.对日持久防御作战的意图

9.“一五”计划时期,中央提出了“在沿海地区的工业一般不扩建不新建”的方针,将更多的投资向内地倾斜。在整个“一五”时期,中央对内地的基本建设投资在投资总额中的比重不断上升。国家制订这一方针的重要目的在于( )

A.强化国家经济控制能力 B.打破西方对华的经济封锁

C.平衡沿海内地工业布局 D.充分利用原有的工业基础

10.表2所示为1991—2016年我国交通运输发展规划演进历程。这一发展历程反映出我国( )

表2

1991年 公路、水运建设发展规划相继出台,以促进交通基础设施加快建设

1996年 合理配置资源、加强各种运输方式的衔接与配合,逐渐成为国家交通运输发展的基本方向

2001年 从“十五”时期开始,中国将公路、水运建设发展规划过渡到综合交通运输体系发展规划

2011年 包含综合运输、公路交通、水路交通、民用航空邮政服务以及城市客运管理等内容

2016年 集中力量加快推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通的发展

A.交通发展质量与发展效益的并重 B.科技创新能力显著提升

C.基础设施投资重点不断发生转移 D.环境保护理念深入人心

11.哈拉帕文明是目前考古发现的古印度最早的文明,该文明在公元前1500年左右衰落。表3所示为学者们对哈拉帕文明衰落原因的推测。对此解读最合理的是( )

表3

雅利安人毁灭说 中亚草原的雅利安人迁徙到印度,毁灭了哈拉帕文明

地力枯竭说 过度开发导致地力下降,哈拉帕人民抛弃了原定居点,文明衰落

洪水说 罕见的大洪水摧毁了哈拉帕文明

污染瘟疫说 哈拉帕人未能将污水与饮用水分开,导致水生疾病广泛传播,城市被抛弃,文明衰落

A.史家的研究多从主观出发 B.时间久远历史研究难有定论

C.文明衰落原因具有复杂性 D.考古资料难以展现文明全貌

12.阿兹特克文明早期的一大特征是多神崇拜。各氏族、各部落、各行各业都有自己的神明崇拜。随着阿兹特克帝国的建立和发展,众神的位置也开始发生变化,出现了不同的层次。在祭祀中,一些神的地位高出了其他诸神;特斯卡特利波卡则成了众神之神。这折射出阿兹特克文明( )

A.具有多元文化特征 B.政治权力逐渐集中

C.深受外来文明影响 D.缺乏系统宗教思想

13.在1812年反对拿破仑侵略战争顺利结束后,沙俄作家别斯图热夫发出了一连串诘问:“我们解救了欧洲,难道是为了给自己戴上锁链?我们给了法国一个宪法,难道是为了使我们无权谈论宪法?我们用鲜血换来了各民族间的平等,难道是为了在自己的家中备受屈辱吗?”这些诘问表明当时俄国( )

A.民族意识日益觉醒 B.农奴制改革收效甚微

C.资产阶级革命兴起 D.封建统治遭到了质疑

14.19世纪中后期,墨西哥思想家巴斯孔塞洛斯提出了著名的“宇宙种族”的概念。他提出,混血的趋势是世界的潮流,未来的种族将是融合各种族血液的“宇宙种族”。他认为拉美混血种族代表了新文化的诞生和历史的进步。巴斯孔塞洛斯的观点意在( )

A.建构拉美文化认同 B.推动种族融合政策

C.反对欧洲文化霸权 D.促进国际文化交流

15.由于英国执意提出在埃及驻军、干涉埃及司法等一系列无理要求,华夫托党拒绝并发表埃及民族独立宣言。英国于1921年再次逮捕了扎格鲁尔等人。针对英国这一暴行,埃及人民又开始了新一次反英斗争。最终,英国政府发表声明,放弃对埃及的保护,承认埃及的独立。埃及的反英斗争体现出( )

A.埃及民族意识觉醒与反殖斗争高涨 B.英国殖民势力的急速衰落

C.埃及在外交斗争上取得了重大胜利 D.埃及民主革命浪潮的高涨

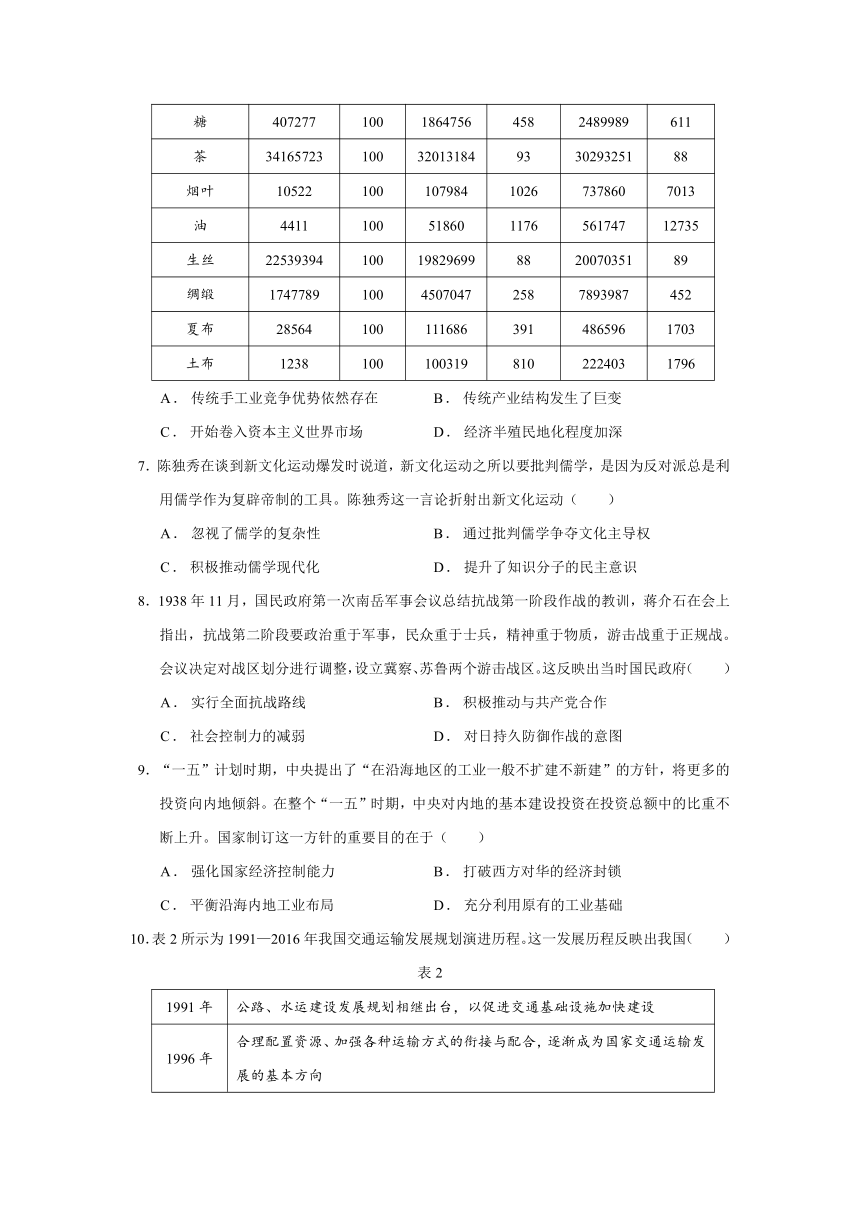

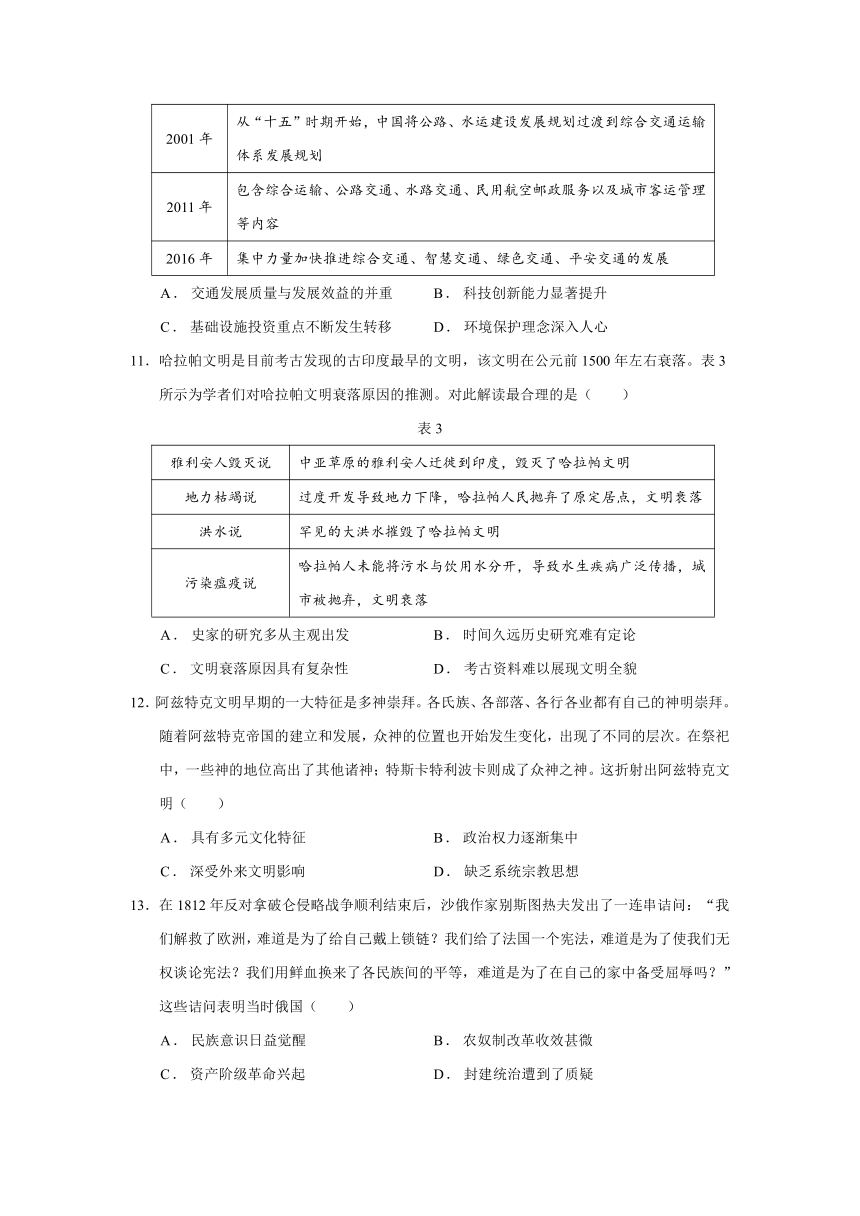

16.图2所示为1970—1996年全球各地区发展中经济体吸收的国际直接投资(单位:10亿美元)。这些数据可用于说明这一时期( )

图2

A.世界贫富分化现象日益加剧 B.区域经济发展不平衡明显

C.世界经济重心转移趋势明显 D.发展中国家投资环境改善

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

北京古都中轴线作为中国古代都城中轴线的典范,包含极为深刻的历史文化内涵,代表着千百年来中华民族在文明发展历程中的智慧结晶。从南端的永定门到北端的钟鼓楼,中轴线上的建筑依次排列,形成了一条气势恢宏的南北向主轴。这些建筑在高度、体量、色彩等方面都经过了精心的设计,使得中轴线在视觉上呈现出一种流动的美感,体现了中国人追求和谐共生的哲学思想。北京古都中轴线不仅体现了汉族的文化元素,还融合了蒙古族、满族等多民族的文化特色。古代“都城”的意思,就是有祭祀祖先宗庙的城市。而在皇城前面北京中轴线的两侧,各有一组重要的礼制设施,在东侧的是太庙,在西侧的是社稷坛,并称“左祖右社”,都是举行由皇帝来主持的祭祀活动的最高礼制设施。居于核心位置的故宫被命名为“紫禁城”,取紫微星之意,象征着皇权受命于天。

——摘编自王岗《论北京古都中轴线的重要历史地位及文化内涵》

材料二

中华文明作为人类文明多样性的典型代表之一,构成了一个综合性的文明体系,涵盖了物质文明、精神文明和制度文明等多个方面。这一文明体系之所以能够实现持续的自我更新和发展,主要源于其具有的五大突出特性:突出的连续性奠定了中华文明深厚的历史底蕴;突出的创新性赋予了中华文明生生不息的发展动力;突出的统一性彰显了中华文明多元一体的文明特性;突出的包容性拓展了中华文明的内容元素和发展视野;突出的和平性凸显了中华文明主体的文化交往态度。这些特性不仅相互交织,而且在系统层面上协同作用,共同推动中华文明作为有机统一的文化生命体向前发展,在建设中华民族现代文明的过程中,要进一步坚守和发扬这五大特性。

——摘编自赵潜、李芳芳《基于系统思维的中华文明突出特性阐释》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出北京古都中轴线所体现的历史文化内涵。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,任选一个中华文明的突出特性,并运用所学知识阐释北京古都中轴线如何体现了这一特性。(6分,要求:观点明确,表述清楚,史论结合。)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

一部中国近代史就是一部近代中华民族觉醒的历史。近代中华民族觉醒,是对空前严重的民族危机的一种必然反映,是对民族复兴道路的理论探索,是对民族复兴历史进程的具体实践,且在帝国主义侵略渐趋加剧的刺激之下觉醒程度加深,又伴随着新的社会力量不断成长与壮大而觉醒范围愈广。近代中国民族觉醒大致可划分为以下四个阶段:鸦片战争时期,民族觉醒的开端;甲午中日战争后,民族觉醒的新阶段;五四运动前后,民族觉醒的升华阶段;抗日战争时期,民族觉醒的全面新高度。

——摘编自范香立《近代中国民族觉醒的三重逻辑》

根据材料,围绕“近代中华民族觉醒的历史”,自拟论题,并结合所学中国近代史的知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

18世纪,英国人对太平洋探索的动机来源于追逐“未知的南方大陆”、寻找神秘的航道,以及使土著居民皈依西方宗教。探险家在太平洋岛屿地区的航路勘探方面作出了巨大贡献。19世纪上半叶,贸易商人、传教士、移民成为英国殖民活动的主要力量,19世纪70年代前,英国在太平洋岛屿地区的殖民政策以最小干预为原则,英国政府对该地区殖民的兴趣不大。

材料二

到19世纪末,英国对太平洋岛屿采取了“双重委任托管制度”,英国作为受托者与土著统治阶层共同管理殖民地,尊重殖民地自身的发展。在所罗门群岛,伍德福德于1896年成为负责该群岛保护工作的首任驻地专员;1901年,新西兰调查员史密斯访问纽埃,建立了代表11个村庄利益的代表委员会,代表纽埃人参加新西兰议会,这是纽埃现代议会的雏形。1901年,英国宣布将新几内亚移交给澳大利亚联邦政府,1902年,英国正式放弃新几内亚。

材料三

尽管英国殖民者在太平洋不同岛屿实施的殖民政策不同,但其最终目的一致。贸易公司通过建立种植园和开办采矿业公司来攫取财富,其所得利润主要被转移到英国或用于资本的扩大再生产。贸易公司并不关注岛屿的经济发展,即使是对港口、铁路等公共设施的修建,也是为了降低在贸易中的成本。英国殖民者在殖民地投资、传播西方经济理念和技术的真正企图是把该地区作为英国工业发展的原料供应地和商品的倾销市场。

——以上材料均摘编自程振宇《英国在太平洋岛屿地区的殖民统治研究(1874—1906)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪70年代前英国在太平洋岛屿进行殖民活动的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末至20世纪初英国调整对太平洋岛屿的殖民方式的原则和表现。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,评价近代英国在太平洋岛屿的殖民活动。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

至于如何建设社会主义,也取得了巨大成就和宝贵经验,但是总的来说还需要很好地探索。近几年国际上发生的急剧变化,使这个问题更加引人深思。

材料二

在社会主义的发展道路问题上,强调走自己的路,不把书本当教条,不照搬外国模式,以马克思主义为指导,以实践作为检验真理的唯一标准,解放思想,实事求是,尊重群众的首创精神,建设有中国特色的社会主义。

——以上材料均摘编自江泽民《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》(在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告)

(1)根据材料一并结合当时的国内外背景,谈谈你对“这个问题更加引人深思”的理解。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈中国共产党坚持强调“走自己的路”对中国式现代化道路探索的历史作用。(6分)

2024—2025学年度河北省邯郸市高二第二学期期末调研考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C D C D A D C A

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C B D A A B

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(12分)

(1)内涵:天人合一、和谐共生的哲学思想;多民族文化的交融;祭祀文化与礼制文化的传承;皇权至上的象征。(6分,答出三点即可)

(2)示例

观点:北京古都中轴线深刻体现了中华文明连续性的特征。(1分)

阐述:北京古都中轴线的布局和设计源远流长,其理念可以追溯到周朝的礼制思想和《周礼》中的都城建设原则,这些原则在后世都城建设中被不断继承和发展,体现了中华文明在都城建设方面的连续性。北京作为多民族聚居的城市,各民族在此交流交融,形成了独具特色的文化景观。中轴线上的建筑和礼仪活动,如太庙和社稷坛的祭祀活动,不仅体现了汉族的传统文化,也融入了其他民族的文化元素,展现了中华文明在民族交融中的连续性。作为皇权的象征,故宫(紫禁城)位于中轴线的核心位置,其命名和建筑风格都寓意着皇权受命于天,体现了中国古代封建社会的政治制度和文化观念。这种政治制度和文化观念在中国历史上长期延续,对后世产生了深远影响。

综上所述,北京古都中轴线作为中国古代都城规划的典范,深刻体现了中华文明连续性的特征。(5分)(“示例”仅供参考,不作为评卷的唯一标准。只列举特性,不进行阐述不给分)

18.【答案】(12分)

示例一

论题:近代中华民族觉醒具有鲜明的阶段特征。(2分)

阐述:近代中华民族觉醒作为近代中国社会转型的重要体现,是推动近代中国社会转型的精神动力。近代中国民族觉醒受到历史时空的限制,不同阶段有不同的表现。鸦片战争至洋务运动之前,由地主阶级主导的民族思想觉醒运动主要介绍西方地理历史。洋务运动期间,地主阶级洋务派坚持“中体西用”,引进西方先进技术,并将“师夷长技以制夷”的思想付诸实践。甲午中日战争后,随着民族危机的加剧,近代中国民族资产阶级逐渐认识到西方制度的优越性。20世纪初期,资产阶级激进派、无产阶级知识分子将民族觉醒推向了新高潮,实现了由民主科学思想向马克思主义中国化的转变。(8分)

因此,在中华民族觉醒的过程中,由于经济发展水平和社会环境的时代差异,建立在思想启蒙基础上的民族觉醒具有鲜明的时代特征。(2分)

示例二

论题:列强侵略的日益加剧客观上刺激民族觉醒的深化。(2分)

阐述:鸦片战争的爆发,使近代中国国家主权、民族利益遭到重创,三元里人民抗英就是广东地区民族意识觉醒的体现。甲午中日战争的失败,进一步加剧了中华民族的民族危机,与此同时,民族意识的觉醒程度也在不断加深,战争期间的黄海大战、战后的台湾人民反割台斗争就是民族觉醒程度加深的体现。抗日战争时期,中国共产党以民族利益为重,号召救亡图存、全民抗战,提出建立抗日民族统一战线的主张,中华民族民族意识全面觉醒,民族觉醒达到前所未有的高度。(8分)

综上所述,近代中华民族的觉醒程度,是对民族危机加剧的必然反应,也是对列强侵华行径的重要回应,为抵抗西方列强提供了精神动力,是近代思想启蒙的集中体现。(2分)(“示例”仅供参考,不作为评卷的唯一标准)

19.【答案】(16分)

(1)特点:以民间力量为主导;殖民动机多元;侧重地理探险和传教活动;参与力量较多;政府坚持最小干预原则;进行早期贸易接触。(6分,答出三点即可)

(2)原则:采取双重委任托管原则;间接统治与地方自治相结合。(2分)

表现:派遣驻地专员;建立代表委员会;移交或放弃部分殖民地。(4分,答出两点即可)

(3)评价:英国殖民活动建立在海外探险、传播宗教的基础上,以满足英国自身贸易需求和资本主义发展需要为根本目的;给太平洋诸岛屿带来了极大的灾难,破坏了岛屿经济的发展;破坏了当地的社会秩序和政治稳定;冲击了当地的文化传统和社会价值观;在一定程度上改变了诸岛屿的发展方向;客观上推动了殖民地的发展路径和社会结构转型。(4分,答出两点即可)

20.【答案】(12分)

(1)理解:20世纪90年代初期,随着苏联解体,国际政治经济局势发生的巨大变化引起关于中国发展道路的深思;冷战结束后,经济全球化加速,中国需在对外开放中坚守社会主义;20世纪90年代初期,随着改革开放事业的推进,经济体制改革不断深化,市场经济因素不断显现,在引入市场机制的基础上更好地坚持社会主义道路和共产党的领导,同样要求对中国发展道路进行深思。(6分,其他答案言之有理亦可)

(2)历史作用:有利于坚持社会主义发展道路;有助于维护党在中国式现代化道路建设中的领导地位;推动马克思主义与中国国情相结合,进一步推动马克思主义中国化;有利于创新中国特色社会主义理论体系;有利于探索符合中国实际需要的发展模式,有利于保持中国社会主义建设的系统性和连续性。(6分,答出三点即可)

历史试题

2025.06

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.据傅斯年《大东小东说——兼论鲁燕齐初封在成周东周后乃东迁》记载,燕之本字作郾,其封地即今河南漯河偃城区,后乃迁封于蓟丘(今北京一带);齐之本国为吕,其地即今河南南阳,后乃改封于营丘(今山东淄博);鲁之原封于今河南省鲁山县,后改封于曲阜。燕齐鲁的改封体现出西周( )

A.早期国家治理的灵活性 B.积极推动文化交流与文化认同

C.政治中心东移趋势明显 D.加强了对东方边陲的直接控制

2.据《后汉书·郡国志》记载,东汉永和五年(140年),豫章郡有406496户、1668906口。据《宋书》记载,南朝刘宋大明八年(464年),豫章郡户数仅为16139户,人口数量为122573口。能够解释这种变化的主要因素是( )

A.自然灾害频发 B.战乱和人口隐匿

C.户籍统计散乱 D.疫病大规模流行

3.图1为敦煌莫高窟初唐第323窟《张骞出使西域》图,壁画中的文字解释了故事的内容:汉武帝夜梦金像,不知其名,便派张骞出使西域,寻求答案。张骞穿越了广袤大漠、万水千山,最后到达“天竺”,终于弄清楚汉武帝梦到的金像就是金色的佛像。该壁画故事可以用于佐证( )

图1

A.佛教在汉代开始传入中国 B.唐代对汉代文化的重构

C.佛教东传与中西文化交流 D.皇帝好恶决定宗教兴衰

4.有史料记载:“(宋太祖)尝弹雀于后园,有群臣称有急事请见,太祖亟见之,其所奏,乃常事耳。上怒,诘其故,对曰:‘臣以为尚急于弹雀’,上愈怒,举斧柄撞其口,堕两齿,其人徐俯拾齿置怀中,上骂曰:‘汝怀齿,欲讼我乎!’对曰:‘臣不能讼陛下,自当有史官书之。’上悦,赐金帛慰劳之。”此事反映了宋初( )

A.君主专制得到加强 B.史官记录史实真实可靠

C.监察制度比较完善 D.重史传统影响君主行为

5.1588年,意大利传教士利玛窦与中国士大夫罗明坚合编的《葡汉辞典》中,用拉丁字母为汉字注音,是汉语最早的拉丁字母拼音方案。《葡汉辞典》的编订( )

A.动摇了儒学的正统地位 B.使西学在中国得到广泛传播

C.促进了中西文化的交流 D.加深了中国人对西方的认知

6.表1所示为1868—1888年中国11种手工业品出口统计情况(单位:海关两指数:1868=100)。据表可知,这一时期中国( )

表1

手工业产品 1868年 1878年 1888年

出口值 指数 出口值 指数 出口值 指数

陶瓷 268443 100 548501 208 1090022 414

皮货皮革 1150 100 137978 11982 683833 59464

纸 245092 100 628722 256 1650298 673

糖 407277 100 1864756 458 2489989 611

茶 34165723 100 32013184 93 30293251 88

烟叶 10522 100 107984 1026 737860 7013

油 4411 100 51860 1176 561747 12735

生丝 22539394 100 19829699 88 20070351 89

绸缎 1747789 100 4507047 258 7893987 452

夏布 28564 100 111686 391 486596 1703

土布 1238 100 100319 810 222403 1796

A.传统手工业竞争优势依然存在 B.传统产业结构发生了巨变

C.开始卷入资本主义世界市场 D.经济半殖民地化程度加深

7.陈独秀在谈到新文化运动爆发时说道,新文化运动之所以要批判儒学,是因为反对派总是利用儒学作为复辟帝制的工具。陈独秀这一言论折射出新文化运动( )

A.忽视了儒学的复杂性 B.通过批判儒学争夺文化主导权

C.积极推动儒学现代化 D.提升了知识分子的民主意识

8.1938年11月,国民政府第一次南岳军事会议总结抗战第一阶段作战的教训,蒋介石在会上指出,抗战第二阶段要政治重于军事,民众重于士兵,精神重于物质,游击战重于正规战。会议决定对战区划分进行调整,设立冀察、苏鲁两个游击战区。这反映出当时国民政府( )

A.实行全面抗战路线 B.积极推动与共产党合作

C.社会控制力的减弱 D.对日持久防御作战的意图

9.“一五”计划时期,中央提出了“在沿海地区的工业一般不扩建不新建”的方针,将更多的投资向内地倾斜。在整个“一五”时期,中央对内地的基本建设投资在投资总额中的比重不断上升。国家制订这一方针的重要目的在于( )

A.强化国家经济控制能力 B.打破西方对华的经济封锁

C.平衡沿海内地工业布局 D.充分利用原有的工业基础

10.表2所示为1991—2016年我国交通运输发展规划演进历程。这一发展历程反映出我国( )

表2

1991年 公路、水运建设发展规划相继出台,以促进交通基础设施加快建设

1996年 合理配置资源、加强各种运输方式的衔接与配合,逐渐成为国家交通运输发展的基本方向

2001年 从“十五”时期开始,中国将公路、水运建设发展规划过渡到综合交通运输体系发展规划

2011年 包含综合运输、公路交通、水路交通、民用航空邮政服务以及城市客运管理等内容

2016年 集中力量加快推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通的发展

A.交通发展质量与发展效益的并重 B.科技创新能力显著提升

C.基础设施投资重点不断发生转移 D.环境保护理念深入人心

11.哈拉帕文明是目前考古发现的古印度最早的文明,该文明在公元前1500年左右衰落。表3所示为学者们对哈拉帕文明衰落原因的推测。对此解读最合理的是( )

表3

雅利安人毁灭说 中亚草原的雅利安人迁徙到印度,毁灭了哈拉帕文明

地力枯竭说 过度开发导致地力下降,哈拉帕人民抛弃了原定居点,文明衰落

洪水说 罕见的大洪水摧毁了哈拉帕文明

污染瘟疫说 哈拉帕人未能将污水与饮用水分开,导致水生疾病广泛传播,城市被抛弃,文明衰落

A.史家的研究多从主观出发 B.时间久远历史研究难有定论

C.文明衰落原因具有复杂性 D.考古资料难以展现文明全貌

12.阿兹特克文明早期的一大特征是多神崇拜。各氏族、各部落、各行各业都有自己的神明崇拜。随着阿兹特克帝国的建立和发展,众神的位置也开始发生变化,出现了不同的层次。在祭祀中,一些神的地位高出了其他诸神;特斯卡特利波卡则成了众神之神。这折射出阿兹特克文明( )

A.具有多元文化特征 B.政治权力逐渐集中

C.深受外来文明影响 D.缺乏系统宗教思想

13.在1812年反对拿破仑侵略战争顺利结束后,沙俄作家别斯图热夫发出了一连串诘问:“我们解救了欧洲,难道是为了给自己戴上锁链?我们给了法国一个宪法,难道是为了使我们无权谈论宪法?我们用鲜血换来了各民族间的平等,难道是为了在自己的家中备受屈辱吗?”这些诘问表明当时俄国( )

A.民族意识日益觉醒 B.农奴制改革收效甚微

C.资产阶级革命兴起 D.封建统治遭到了质疑

14.19世纪中后期,墨西哥思想家巴斯孔塞洛斯提出了著名的“宇宙种族”的概念。他提出,混血的趋势是世界的潮流,未来的种族将是融合各种族血液的“宇宙种族”。他认为拉美混血种族代表了新文化的诞生和历史的进步。巴斯孔塞洛斯的观点意在( )

A.建构拉美文化认同 B.推动种族融合政策

C.反对欧洲文化霸权 D.促进国际文化交流

15.由于英国执意提出在埃及驻军、干涉埃及司法等一系列无理要求,华夫托党拒绝并发表埃及民族独立宣言。英国于1921年再次逮捕了扎格鲁尔等人。针对英国这一暴行,埃及人民又开始了新一次反英斗争。最终,英国政府发表声明,放弃对埃及的保护,承认埃及的独立。埃及的反英斗争体现出( )

A.埃及民族意识觉醒与反殖斗争高涨 B.英国殖民势力的急速衰落

C.埃及在外交斗争上取得了重大胜利 D.埃及民主革命浪潮的高涨

16.图2所示为1970—1996年全球各地区发展中经济体吸收的国际直接投资(单位:10亿美元)。这些数据可用于说明这一时期( )

图2

A.世界贫富分化现象日益加剧 B.区域经济发展不平衡明显

C.世界经济重心转移趋势明显 D.发展中国家投资环境改善

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

北京古都中轴线作为中国古代都城中轴线的典范,包含极为深刻的历史文化内涵,代表着千百年来中华民族在文明发展历程中的智慧结晶。从南端的永定门到北端的钟鼓楼,中轴线上的建筑依次排列,形成了一条气势恢宏的南北向主轴。这些建筑在高度、体量、色彩等方面都经过了精心的设计,使得中轴线在视觉上呈现出一种流动的美感,体现了中国人追求和谐共生的哲学思想。北京古都中轴线不仅体现了汉族的文化元素,还融合了蒙古族、满族等多民族的文化特色。古代“都城”的意思,就是有祭祀祖先宗庙的城市。而在皇城前面北京中轴线的两侧,各有一组重要的礼制设施,在东侧的是太庙,在西侧的是社稷坛,并称“左祖右社”,都是举行由皇帝来主持的祭祀活动的最高礼制设施。居于核心位置的故宫被命名为“紫禁城”,取紫微星之意,象征着皇权受命于天。

——摘编自王岗《论北京古都中轴线的重要历史地位及文化内涵》

材料二

中华文明作为人类文明多样性的典型代表之一,构成了一个综合性的文明体系,涵盖了物质文明、精神文明和制度文明等多个方面。这一文明体系之所以能够实现持续的自我更新和发展,主要源于其具有的五大突出特性:突出的连续性奠定了中华文明深厚的历史底蕴;突出的创新性赋予了中华文明生生不息的发展动力;突出的统一性彰显了中华文明多元一体的文明特性;突出的包容性拓展了中华文明的内容元素和发展视野;突出的和平性凸显了中华文明主体的文化交往态度。这些特性不仅相互交织,而且在系统层面上协同作用,共同推动中华文明作为有机统一的文化生命体向前发展,在建设中华民族现代文明的过程中,要进一步坚守和发扬这五大特性。

——摘编自赵潜、李芳芳《基于系统思维的中华文明突出特性阐释》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出北京古都中轴线所体现的历史文化内涵。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,任选一个中华文明的突出特性,并运用所学知识阐释北京古都中轴线如何体现了这一特性。(6分,要求:观点明确,表述清楚,史论结合。)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

一部中国近代史就是一部近代中华民族觉醒的历史。近代中华民族觉醒,是对空前严重的民族危机的一种必然反映,是对民族复兴道路的理论探索,是对民族复兴历史进程的具体实践,且在帝国主义侵略渐趋加剧的刺激之下觉醒程度加深,又伴随着新的社会力量不断成长与壮大而觉醒范围愈广。近代中国民族觉醒大致可划分为以下四个阶段:鸦片战争时期,民族觉醒的开端;甲午中日战争后,民族觉醒的新阶段;五四运动前后,民族觉醒的升华阶段;抗日战争时期,民族觉醒的全面新高度。

——摘编自范香立《近代中国民族觉醒的三重逻辑》

根据材料,围绕“近代中华民族觉醒的历史”,自拟论题,并结合所学中国近代史的知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

18世纪,英国人对太平洋探索的动机来源于追逐“未知的南方大陆”、寻找神秘的航道,以及使土著居民皈依西方宗教。探险家在太平洋岛屿地区的航路勘探方面作出了巨大贡献。19世纪上半叶,贸易商人、传教士、移民成为英国殖民活动的主要力量,19世纪70年代前,英国在太平洋岛屿地区的殖民政策以最小干预为原则,英国政府对该地区殖民的兴趣不大。

材料二

到19世纪末,英国对太平洋岛屿采取了“双重委任托管制度”,英国作为受托者与土著统治阶层共同管理殖民地,尊重殖民地自身的发展。在所罗门群岛,伍德福德于1896年成为负责该群岛保护工作的首任驻地专员;1901年,新西兰调查员史密斯访问纽埃,建立了代表11个村庄利益的代表委员会,代表纽埃人参加新西兰议会,这是纽埃现代议会的雏形。1901年,英国宣布将新几内亚移交给澳大利亚联邦政府,1902年,英国正式放弃新几内亚。

材料三

尽管英国殖民者在太平洋不同岛屿实施的殖民政策不同,但其最终目的一致。贸易公司通过建立种植园和开办采矿业公司来攫取财富,其所得利润主要被转移到英国或用于资本的扩大再生产。贸易公司并不关注岛屿的经济发展,即使是对港口、铁路等公共设施的修建,也是为了降低在贸易中的成本。英国殖民者在殖民地投资、传播西方经济理念和技术的真正企图是把该地区作为英国工业发展的原料供应地和商品的倾销市场。

——以上材料均摘编自程振宇《英国在太平洋岛屿地区的殖民统治研究(1874—1906)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪70年代前英国在太平洋岛屿进行殖民活动的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末至20世纪初英国调整对太平洋岛屿的殖民方式的原则和表现。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,评价近代英国在太平洋岛屿的殖民活动。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

至于如何建设社会主义,也取得了巨大成就和宝贵经验,但是总的来说还需要很好地探索。近几年国际上发生的急剧变化,使这个问题更加引人深思。

材料二

在社会主义的发展道路问题上,强调走自己的路,不把书本当教条,不照搬外国模式,以马克思主义为指导,以实践作为检验真理的唯一标准,解放思想,实事求是,尊重群众的首创精神,建设有中国特色的社会主义。

——以上材料均摘编自江泽民《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》(在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告)

(1)根据材料一并结合当时的国内外背景,谈谈你对“这个问题更加引人深思”的理解。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈中国共产党坚持强调“走自己的路”对中国式现代化道路探索的历史作用。(6分)

2024—2025学年度河北省邯郸市高二第二学期期末调研考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C D C D A D C A

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C B D A A B

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(12分)

(1)内涵:天人合一、和谐共生的哲学思想;多民族文化的交融;祭祀文化与礼制文化的传承;皇权至上的象征。(6分,答出三点即可)

(2)示例

观点:北京古都中轴线深刻体现了中华文明连续性的特征。(1分)

阐述:北京古都中轴线的布局和设计源远流长,其理念可以追溯到周朝的礼制思想和《周礼》中的都城建设原则,这些原则在后世都城建设中被不断继承和发展,体现了中华文明在都城建设方面的连续性。北京作为多民族聚居的城市,各民族在此交流交融,形成了独具特色的文化景观。中轴线上的建筑和礼仪活动,如太庙和社稷坛的祭祀活动,不仅体现了汉族的传统文化,也融入了其他民族的文化元素,展现了中华文明在民族交融中的连续性。作为皇权的象征,故宫(紫禁城)位于中轴线的核心位置,其命名和建筑风格都寓意着皇权受命于天,体现了中国古代封建社会的政治制度和文化观念。这种政治制度和文化观念在中国历史上长期延续,对后世产生了深远影响。

综上所述,北京古都中轴线作为中国古代都城规划的典范,深刻体现了中华文明连续性的特征。(5分)(“示例”仅供参考,不作为评卷的唯一标准。只列举特性,不进行阐述不给分)

18.【答案】(12分)

示例一

论题:近代中华民族觉醒具有鲜明的阶段特征。(2分)

阐述:近代中华民族觉醒作为近代中国社会转型的重要体现,是推动近代中国社会转型的精神动力。近代中国民族觉醒受到历史时空的限制,不同阶段有不同的表现。鸦片战争至洋务运动之前,由地主阶级主导的民族思想觉醒运动主要介绍西方地理历史。洋务运动期间,地主阶级洋务派坚持“中体西用”,引进西方先进技术,并将“师夷长技以制夷”的思想付诸实践。甲午中日战争后,随着民族危机的加剧,近代中国民族资产阶级逐渐认识到西方制度的优越性。20世纪初期,资产阶级激进派、无产阶级知识分子将民族觉醒推向了新高潮,实现了由民主科学思想向马克思主义中国化的转变。(8分)

因此,在中华民族觉醒的过程中,由于经济发展水平和社会环境的时代差异,建立在思想启蒙基础上的民族觉醒具有鲜明的时代特征。(2分)

示例二

论题:列强侵略的日益加剧客观上刺激民族觉醒的深化。(2分)

阐述:鸦片战争的爆发,使近代中国国家主权、民族利益遭到重创,三元里人民抗英就是广东地区民族意识觉醒的体现。甲午中日战争的失败,进一步加剧了中华民族的民族危机,与此同时,民族意识的觉醒程度也在不断加深,战争期间的黄海大战、战后的台湾人民反割台斗争就是民族觉醒程度加深的体现。抗日战争时期,中国共产党以民族利益为重,号召救亡图存、全民抗战,提出建立抗日民族统一战线的主张,中华民族民族意识全面觉醒,民族觉醒达到前所未有的高度。(8分)

综上所述,近代中华民族的觉醒程度,是对民族危机加剧的必然反应,也是对列强侵华行径的重要回应,为抵抗西方列强提供了精神动力,是近代思想启蒙的集中体现。(2分)(“示例”仅供参考,不作为评卷的唯一标准)

19.【答案】(16分)

(1)特点:以民间力量为主导;殖民动机多元;侧重地理探险和传教活动;参与力量较多;政府坚持最小干预原则;进行早期贸易接触。(6分,答出三点即可)

(2)原则:采取双重委任托管原则;间接统治与地方自治相结合。(2分)

表现:派遣驻地专员;建立代表委员会;移交或放弃部分殖民地。(4分,答出两点即可)

(3)评价:英国殖民活动建立在海外探险、传播宗教的基础上,以满足英国自身贸易需求和资本主义发展需要为根本目的;给太平洋诸岛屿带来了极大的灾难,破坏了岛屿经济的发展;破坏了当地的社会秩序和政治稳定;冲击了当地的文化传统和社会价值观;在一定程度上改变了诸岛屿的发展方向;客观上推动了殖民地的发展路径和社会结构转型。(4分,答出两点即可)

20.【答案】(12分)

(1)理解:20世纪90年代初期,随着苏联解体,国际政治经济局势发生的巨大变化引起关于中国发展道路的深思;冷战结束后,经济全球化加速,中国需在对外开放中坚守社会主义;20世纪90年代初期,随着改革开放事业的推进,经济体制改革不断深化,市场经济因素不断显现,在引入市场机制的基础上更好地坚持社会主义道路和共产党的领导,同样要求对中国发展道路进行深思。(6分,其他答案言之有理亦可)

(2)历史作用:有利于坚持社会主义发展道路;有助于维护党在中国式现代化道路建设中的领导地位;推动马克思主义与中国国情相结合,进一步推动马克思主义中国化;有利于创新中国特色社会主义理论体系;有利于探索符合中国实际需要的发展模式,有利于保持中国社会主义建设的系统性和连续性。(6分,答出三点即可)

同课章节目录