2024—2025学年度陕西省西安市新城区高二第二学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度陕西省西安市新城区高二第二学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 86.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 09:06:20 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度陕西省西安市新城区高二第二学期期末考试

历史试题

2025.07

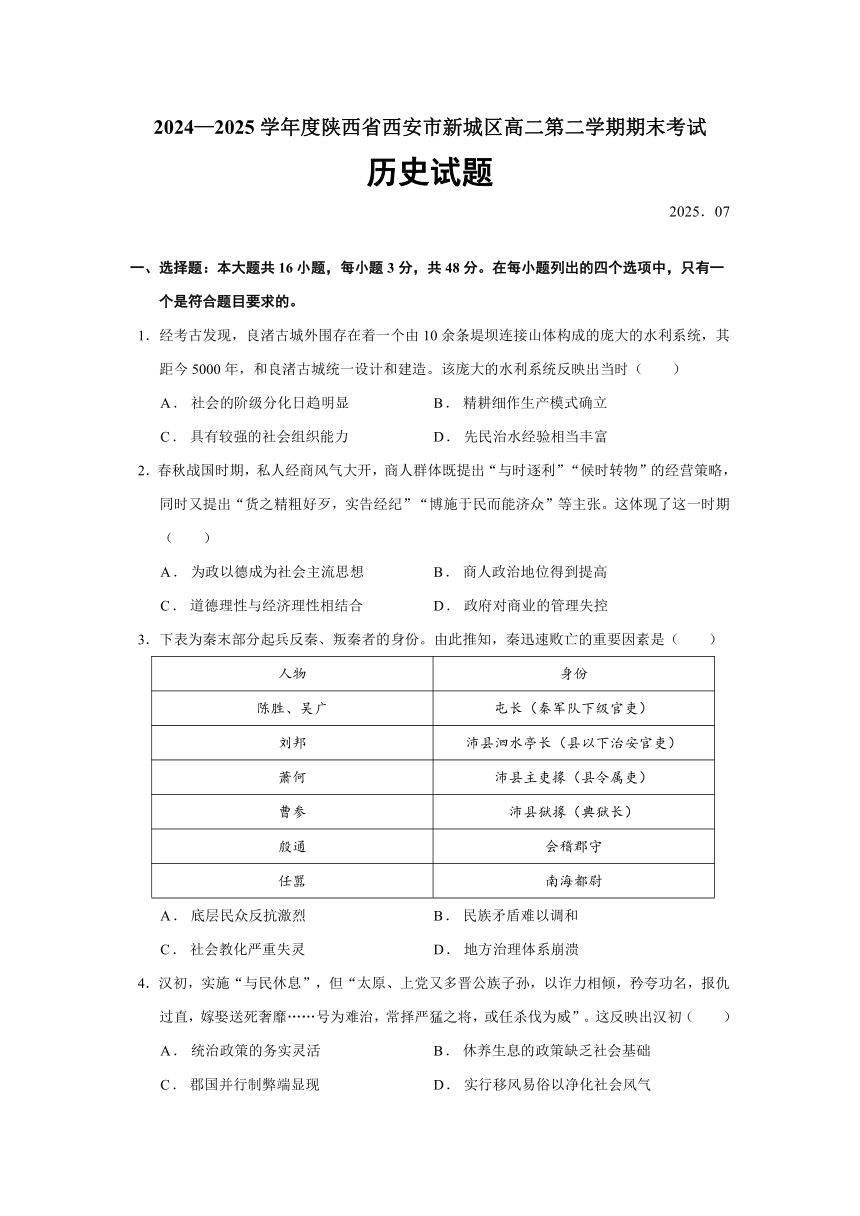

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.经考古发现,良渚古城外围存在着一个由10余条堤坝连接山体构成的庞大的水利系统,其距今5000年,和良渚古城统一设计和建造。该庞大的水利系统反映出当时( )

A.社会的阶级分化日趋明显 B.精耕细作生产模式确立

C.具有较强的社会组织能力 D.先民治水经验相当丰富

2.春秋战国时期,私人经商风气大开,商人群体既提出“与时逐利”“候时转物”的经营策略,同时又提出“货之精粗好歹,实告经纪”“博施于民而能济众”等主张。这体现了这一时期( )

A.为政以德成为社会主流思想 B.商人政治地位得到提高

C.道德理性与经济理性相结合 D.政府对商业的管理失控

3.下表为秦末部分起兵反秦、叛秦者的身份。由此推知,秦迅速败亡的重要因素是( )

人物 身份

陈胜、吴广 屯长(秦军队下级官吏)

刘邦 沛县泗水亭长(县以下治安官吏)

萧何 沛县主吏掾(县令属吏)

曹参 沛县狱掾(典狱长)

殷通 会稽郡守

任嚣 南海都尉

A.底层民众反抗激烈 B.民族矛盾难以调和

C.社会教化严重失灵 D.地方治理体系崩溃

4.汉初,实施“与民休息”,但“太原、上党又多晋公族子孙,以诈力相倾,矜夸功名,报仇过直,嫁娶送死奢靡……号为难治,常择严猛之将,或任杀伐为威”。这反映出汉初( )

A.统治政策的务实灵活 B.休养生息的政策缺乏社会基础

C.郡国并行制弊端显现 D.实行移风易俗以净化社会风气

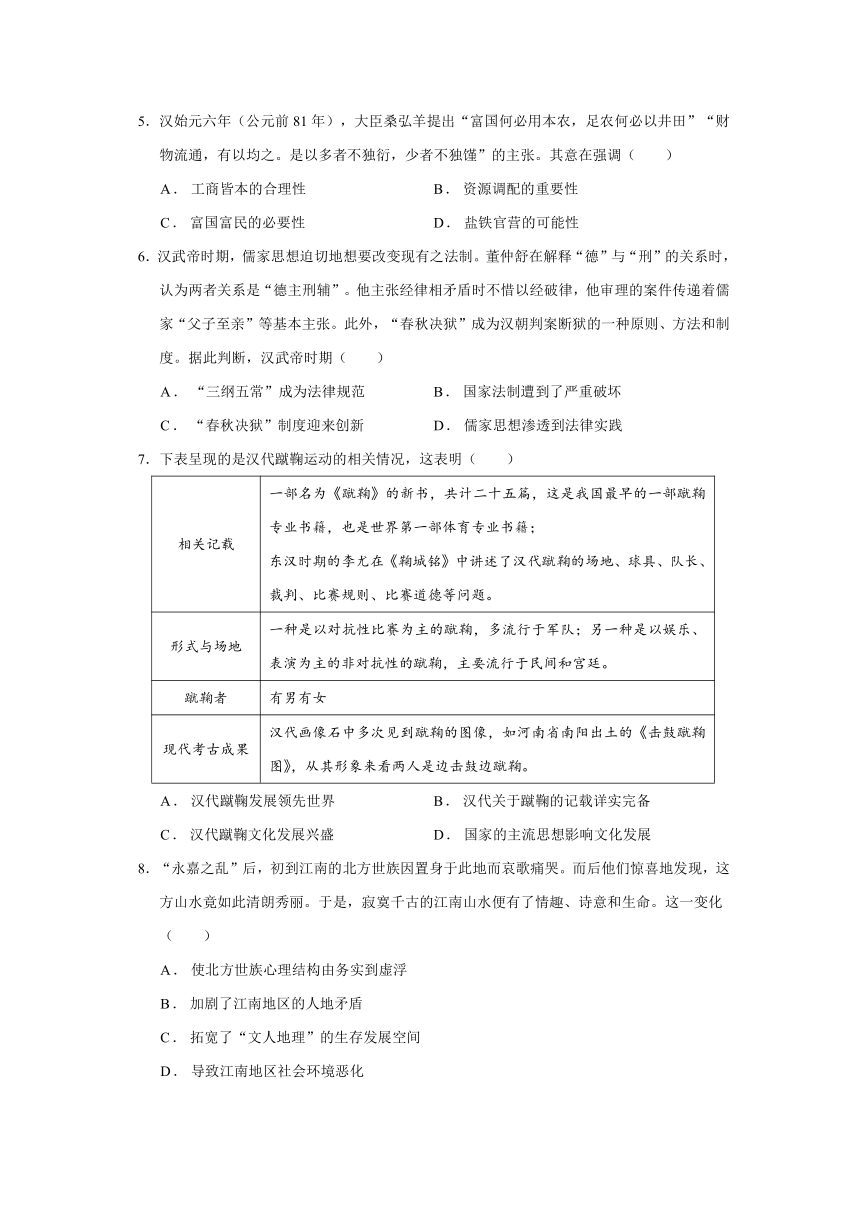

5.汉始元六年(公元前81年),大臣桑弘羊提出“富国何必用本农,足农何必以井田”“财物流通,有以均之。是以多者不独衍,少者不独馑”的主张。其意在强调( )

A.工商皆本的合理性 B.资源调配的重要性

C.富国富民的必要性 D.盐铁官营的可能性

6.汉武帝时期,儒家思想迫切地想要改变现有之法制。董仲舒在解释“德”与“刑”的关系时,认为两者关系是“德主刑辅”。他主张经律相矛盾时不惜以经破律,他审理的案件传递着儒家“父子至亲”等基本主张。此外,“春秋决狱”成为汉朝判案断狱的一种原则、方法和制度。据此判断,汉武帝时期( )

A.“三纲五常”成为法律规范 B.国家法制遭到了严重破坏

C.“春秋决狱”制度迎来创新 D.儒家思想渗透到法律实践

7.下表呈现的是汉代蹴鞠运动的相关情况,这表明( )

相关记载 一部名为《蹴鞠》的新书,共计二十五篇,这是我国最早的一部蹴鞠专业书籍,也是世界第一部体育专业书籍; 东汉时期的李尤在《鞠城铭》中讲述了汉代蹴鞠的场地、球具、队长、裁判、比赛规则、比赛道德等问题。

形式与场地 一种是以对抗性比赛为主的蹴鞠,多流行于军队;另一种是以娱乐、表演为主的非对抗性的蹴鞠,主要流行于民间和宫廷。

蹴鞠者 有男有女

现代考古成果 汉代画像石中多次见到蹴鞠的图像,如河南省南阳出土的《击鼓蹴鞠图》,从其形象来看两人是边击鼓边蹴鞠。

A.汉代蹴鞠发展领先世界 B.汉代关于蹴鞠的记载详实完备

C.汉代蹴鞠文化发展兴盛 D.国家的主流思想影响文化发展

8.“永嘉之乱”后,初到江南的北方世族因置身于此地而哀歌痛哭。而后他们惊喜地发现,这方山水竟如此清朗秀丽。于是,寂寞千古的江南山水便有了情趣、诗意和生命。这一变化( )

A.使北方世族心理结构由务实到虚浮

B.加剧了江南地区的人地矛盾

C.拓宽了“文人地理”的生存发展空间

D.导致江南地区社会环境恶化

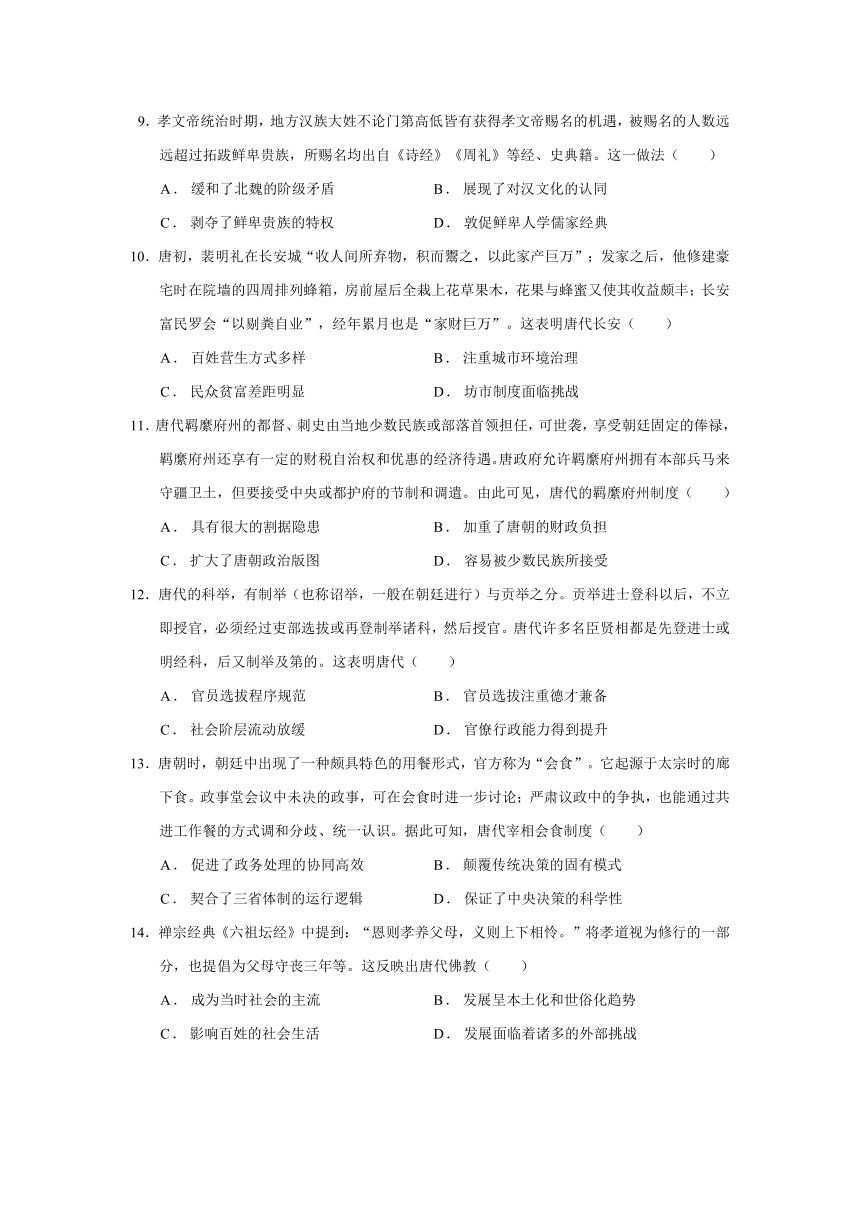

9.孝文帝统治时期,地方汉族大姓不论门第高低皆有获得孝文帝赐名的机遇,被赐名的人数远远超过拓跋鲜卑贵族,所赐名均出自《诗经》《周礼》等经、史典籍。这一做法( )

A.缓和了北魏的阶级矛盾 B.展现了对汉文化的认同

C.剥夺了鲜卑贵族的特权 D.敦促鲜卑人学儒家经典

10.唐初,裴明礼在长安城“收人间所弃物,积而鬻之,以此家产巨万”;发家之后,他修建豪宅时在院墙的四周排列蜂箱,房前屋后全栽上花草果木,花果与蜂蜜又使其收益颇丰;长安富民罗会“以剔粪自业”,经年累月也是“家财巨万”。这表明唐代长安( )

A.百姓营生方式多样 B.注重城市环境治理

C.民众贫富差距明显 D.坊市制度面临挑战

11.唐代羁縻府州的都督、刺史由当地少数民族或部落首领担任,可世袭,享受朝廷固定的俸禄,羁縻府州还享有一定的财税自治权和优惠的经济待遇。唐政府允许羁縻府州拥有本部兵马来守疆卫土,但要接受中央或都护府的节制和调遣。由此可见,唐代的羁縻府州制度( )

A.具有很大的割据隐患 B.加重了唐朝的财政负担

C.扩大了唐朝政治版图 D.容易被少数民族所接受

12.唐代的科举,有制举(也称诏举,一般在朝廷进行)与贡举之分。贡举进士登科以后,不立即授官,必须经过吏部选拔或再登制举诸科,然后授官。唐代许多名臣贤相都是先登进士或明经科,后又制举及第的。这表明唐代( )

A.官员选拔程序规范 B.官员选拔注重德才兼备

C.社会阶层流动放缓 D.官僚行政能力得到提升

13.唐朝时,朝廷中出现了一种颇具特色的用餐形式,官方称为“会食”。它起源于太宗时的廊下食。政事堂会议中未决的政事,可在会食时进一步讨论;严肃议政中的争执,也能通过共进工作餐的方式调和分歧、统一认识。据此可知,唐代宰相会食制度( )

A.促进了政务处理的协同高效 B.颠覆传统决策的固有模式

C.契合了三省体制的运行逻辑 D.保证了中央决策的科学性

14.禅宗经典《六祖坛经》中提到:“恩则孝养父母,义则上下相怜。”将孝道视为修行的一部分,也提倡为父母守丧三年等。这反映出唐代佛教( )

A.成为当时社会的主流 B.发展呈本土化和世俗化趋势

C.影响百姓的社会生活 D.发展面临着诸多的外部挑战

15.孙思邈原以文名世,魏徵奉诏修史,恐有遗漏,屡次造访孙思邈;当时许多知名人士如卢照邻等,都曾向他问学。然其学医后,史书则把他的著作归列为“方技”类,而不入儒林。这一现象说明,当时( )

A.医生执业环境有待改善 B.民间医学不被官方认可

C.医学发展深受史学影响 D.宫廷医疗体系发展成熟

16.唐朝时期,元稹和白居易的诗被广泛抄写并在市井中贩卖,新罗商人也“求市颇切”。当时出现了很多“书写之肆”,他们经常求购诗卷,许多诗由此流向社会。这说明( )

A.科举制发展推动了唐代文化的普及 B.印刷术推动了唐代书籍出版业兴盛

C.唐诗为周边国家文学发展奠定基础 D.唐代已经出现文化产品商品化现象

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

《史记》由西汉史学家司马迁所著,共一百三十篇,以帝王“本纪”为纲,人物“列传”为主体,记载了社会各层面的人的生活和历史。《史记》每记一事一人,都将其置于一定时代的政治的、军事的、经济的、文化氛围的以至一定的心态环境中。不仅如此,司马迁认为要“稽其成败兴坏之理”就必须“究天人之际,通古今之变”,显然是要将人为活动与其具体环境联系起来考察,试图寻觅出一种具有普遍性的因果规律。班固评价司马迁“有良史之才,服其善序事理,辨而不华,质而不俚;其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。

——摘编自马雪萍《中西古代史学:历史编撰理论与方法的比较》

材料二

专职的史官著作官开始于曹魏,但是专门修史的机构开始于西晋时期。曹魏的著作郎,担任修史的职责和掌管宫中的起居。晋传承了魏的制度,设立了著作郎,还设定了专门的著作机构。在当时,著作官被称为“清职”。作为“清职”的史官,高门任职的超过一半的数量。这一时期,战乱不断,朝代更替频繁,统治者大多都是借助史学来正视自己的地位,并给自己的朝代宣扬创业的功德,比较重视史书的撰写工作。

——摘编自刘瑞亭《魏晋南北朝史官制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括司马迁史书编撰的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析魏晋南北朝史官制度发展的历史背景。综合上述材料并结合所学知识,简述史书编撰的价值。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

三辅是汉代对京兆尹、左冯翊、右扶风的统称,其辖区对应关中的核心区域。自秦至西汉,作为两朝都城咸阳、长安所在地,三辅一直是全国的政治、经济中心,亦是文化最为发达的地区之一。秦朝令六国贵族、富豪大户徙居咸阳。多元文化的碰撞和交融促使三辅地区形成了文风浓厚、笃学重教的地域文化气质,造就了两汉王朝三辅人才鼎盛的辉煌局面。

材料二

在两汉之际的频繁战乱中,三辅地区受创甚重,长安变为荒地,关中残破。刘秀定洛阳为东汉王朝首都。鉴于三辅地区不仅是西汉诸帝陵寝坐落之地,而且在地理上具有重要的军事战略价值,东汉政府仍高度重视对三辅的经营。随着东汉政权逐渐稳固,三辅地区也很快重现繁荣殷实的景象。东汉中期以后,三辅地区陷入持续的动荡不安之中,除了各类频繁的自然灾害,羌族军队的屡屡袭扰,还有在对抗羌族过程中形成的凉州军阀势力对三辅地区构成的威胁日益严重。东汉末年,董卓挟汉献帝和群臣西迁长安,史称“尽徙洛阳人数百万口于长安”。迁都长安的董卓继续实行恐怖统治,“法令苛酷,爱憎淫刑,更相被诬,冤死者千数,百姓嗷嗷,道路以目”。与此同时,董卓还毁废五铢钱而滥铸小钱,使三辅地区通货膨胀严重。后来在曹操集团的悉心经营下,三辅地区进入了短暂的相对安定的恢复期。

——以上材料均摘编自刘林智《汉末至三国初期三辅地区的社会变迁》

(1)根据材料一,概括秦朝至西汉时期三辅地区繁荣的表现。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳三辅地区两度恢复发展的共同原因。综合上述材料并结合所学知识,总结这一时期三辅地区治理的历史经验和教训。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

下表是唐天宝十四年(755年)和乾元三年(760年)课户和课口数据统计表

时间 户数

总户数 不课户 课户 课户占总户数的比重(%)

天宝十四年 8914709 3565501 5349208 60

乾元三年 1933174 1174592 758582 39

时间 口数

总口数 不课口 课口 课口占总口数的比重(%)

天宝十四年 52909309 44700988 8208321 16

乾元三年 16990386 14619587 2370799 14

注:唐代纳税服役的主户(本地户)和客户(流动农户)称“课户”,否则称“不课户”。凡民成丁,必须担负课役,称为“课口”。若老及男废疾、笃疾、寡妻妾、部曲(唐代家仆之称)、客女(唐代身份较婢女略高的妇女)、奴婢及视九品以上官,不课。

——据杜佑《通典》整理

材料二

到了唐德宗建中元年(780),宰相杨炎在赋税制度方面进行了新的尝试,将此前的租庸调制调整成两税法……两税法推行后,没有土地的人,就只交户税,不交地税。这样,就多少改变了贫富负担不均的现象。两税法以财产多少作为征税的主要标准,也就极大地扩大了纳税的范围,使得国家的收入大幅度增加。……两税法实施后,百姓所需缴纳的由此前实物变成了货币,从而出现了“物轻钱重”的现象。

——摘编自李军《从租庸调到两税法》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括这一时期唐朝的社会问题,并分析这些问题产生的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“两税法”实施产生的影响。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料

据统计,《全唐诗》中与李广直接相关的唐诗至少有55首,唐人咏李广诗是唐朝时代生活的一种记录。

历史时期 代表作品 诗人的社会心态

初唐诗歌 (6首) 匈奴今未灭,画地取封侯。 ——杨炯 《紫骝马》霸陵无醉尉,谁滞李将军。——长孙无忌《灞桥待李将军》 表达对战将神勇的由衷敬佩,借李广的坎坷命运来抒发自己壮志难酬的不平之气。

盛唐诗歌(23首) 边服胡尘起,长安汉将飞。 ——李隆基 《旋师喜捷》天子金坛拜飞将,单于玉塞振佳兵。 ——贺朝《从军行》 对社会充满信心和责任感,以天下为己任的胸襟和使命意识,是盛唐诗人生命凯歌的主旋律。

晚唐诗歌(10首) 汉家自失李将军,单于公然来牧马。 ——无名氏《胡茄曲》 侯印不闻封李广,他人丘垄似天山。 ——温庭筠《伤温德彝》 难以再有前代诗人以天下为己任的宽广胸襟和意气风发的昂扬斗志,心情悲凉压抑,无可奈何的悲哀与绝望挥之不去。

——摘编自朱枝娥《从唐人诗歌李广情结演变看唐朝盛衰变化》

根据材料并结合中国古代史知识,自选角度拟定一个具体的论题,并加以阐述

2024—2025学年度陕西省西安市新城区高二第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C C D A B D C C B A

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A A B A D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)特点:重视考察历史人物与现实的关系;具有人文主义色彩;遵循求真求实、严谨客观的撰写原则;力求探寻历史发展规律;抒发政治理想;具有批判性。(每点2分,答出任意三点即可得6分)

(2)背景:社会总体分裂动荡,但政府重视修史;专职修史官和修史机构的设立;民族交融为修史提供了丰富的历史材料;门阀士族崛起,为修史提供了大量人才;总结前朝修史经验,为修史奠定了一定基础。(每点2分,答出任意两点即可得4分)

价值:记录保存了人类历史,为后世了解历史提供基本资料;总结经验教训,为后世提供治国理政的借鉴;是传承文化的载体,有利于人类文化延续;传承民族精神,塑造价值观念,增强民族凝聚力、认同感和归属感等。(每点2分,答出符合题意的任意两点即可得4分)

18.【答案】(12分)

(1)表现:政治地位重要,是全国政治中心;经济发达,是全国经济中心;文化昌盛;地域文化气质鲜明;人才鼎盛。(每点1分,答出任意四点即可得4分)

(2)共同原因:三辅地区政治、军事战略价值较高;具备快速恢复的根基;统治者的重视;相对稳定的社会环境为恢复发展创造了条件。(每点2分,答出任意两点即可得4分)

经验:政治中心的规划与资源集中可有效推动区域综合发展;对具有战略意义的地区需长期投入,以维护国家稳定和社会发展;合理的移民政策可平衡区域发展;多元文化融合可以激发社会活力等。(答出符合题意、意思相近的任意一点即可得2分)

教训:不当的经济政策不利于区域经济发展,激化社会矛盾,经济政策制定要谨慎,确保货币稳定,以维护经济健康发展和百姓生活;地区治理需要长期可持续的规划等。(答出符合题意、意思相近的任意一点即可得2分)

19.【答案】(14分)

(1)社会问题:国家掌握的纳税人口大幅下降;课户和课口赋税负担沉重;国家财政收入减少。(每点2分,答出任意两点即可得4分)

原因:安史之乱导致社会动荡;均田制遭到破坏,土地兼并严重;户籍制度紊乱。(每点2分,答出任意两点即可得4分)

(2)影响:改变了战国以来以人丁为主的赋税制度;扩大了征税对象;增加了国家的财政收入;赋税负担相对公平合理;减轻了政府对农民的人身控制;有利于商品经济的发展;缴纳货币税进一步加重了农民的负担。(每点2分,答出任意三点即可得6分)

20.【答案】

论题:初唐、盛唐、晚唐的社会形态各有不同,诗人笔下的李广在唐代也经历了一个演变过程。

阐述:初唐时期,国泰民安,但边关战事却从未停止过,许多士人满怀为国效命、建功立业的豪情投笔从戎。他们一方面渴望有所作为,另一方面却大都难被重用,构成了诗人矛盾复杂的心理,这种心理投射在李广身上,则表现为初唐诗人借英雄李广来抒发自己为国立功的理想和进取精神,同时也借李广的坎坷命运来抒发自己壮志难酬的不平之气。盛唐时期,唐朝的经济文化高度发达,盛世的唐人也表现出盛世特有的精神风貌和心理状态:高度自信、豪迈奔放、积极进取。汉代的军伍英雄就成了盛唐人歌咏理想的重要载体,形成了盛唐咏李广诗独有的理想情怀,字里行间展现出一种鲜明的富有盛唐时代风貌的人生观、价值观。晚唐时期,社会种种弊端丛生,阉党专权,藩镇割据,政治腐败,百姓困顿。晚唐人在咏李广诗作中,除了对李广的赞颂,更多的是一种英雄不再有的缅怀和追思,寄托了末世现实的危机感、自身前途无望的失落。

综上所述,唐人诗歌中李广的情结,折射出唐人对李广情结的深层心理,反映出大唐王朝由盛转衰的历史过程及原因。

(仅供参考,其他答案言之成理亦可)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.经考古发现,良渚古城外围存在着一个由10余条堤坝连接山体构成的庞大的水利系统,其距今5000年,和良渚古城统一设计和建造。该庞大的水利系统反映出当时( )

A.社会的阶级分化日趋明显 B.精耕细作生产模式确立

C.具有较强的社会组织能力 D.先民治水经验相当丰富

2.春秋战国时期,私人经商风气大开,商人群体既提出“与时逐利”“候时转物”的经营策略,同时又提出“货之精粗好歹,实告经纪”“博施于民而能济众”等主张。这体现了这一时期( )

A.为政以德成为社会主流思想 B.商人政治地位得到提高

C.道德理性与经济理性相结合 D.政府对商业的管理失控

3.下表为秦末部分起兵反秦、叛秦者的身份。由此推知,秦迅速败亡的重要因素是( )

人物 身份

陈胜、吴广 屯长(秦军队下级官吏)

刘邦 沛县泗水亭长(县以下治安官吏)

萧何 沛县主吏掾(县令属吏)

曹参 沛县狱掾(典狱长)

殷通 会稽郡守

任嚣 南海都尉

A.底层民众反抗激烈 B.民族矛盾难以调和

C.社会教化严重失灵 D.地方治理体系崩溃

4.汉初,实施“与民休息”,但“太原、上党又多晋公族子孙,以诈力相倾,矜夸功名,报仇过直,嫁娶送死奢靡……号为难治,常择严猛之将,或任杀伐为威”。这反映出汉初( )

A.统治政策的务实灵活 B.休养生息的政策缺乏社会基础

C.郡国并行制弊端显现 D.实行移风易俗以净化社会风气

5.汉始元六年(公元前81年),大臣桑弘羊提出“富国何必用本农,足农何必以井田”“财物流通,有以均之。是以多者不独衍,少者不独馑”的主张。其意在强调( )

A.工商皆本的合理性 B.资源调配的重要性

C.富国富民的必要性 D.盐铁官营的可能性

6.汉武帝时期,儒家思想迫切地想要改变现有之法制。董仲舒在解释“德”与“刑”的关系时,认为两者关系是“德主刑辅”。他主张经律相矛盾时不惜以经破律,他审理的案件传递着儒家“父子至亲”等基本主张。此外,“春秋决狱”成为汉朝判案断狱的一种原则、方法和制度。据此判断,汉武帝时期( )

A.“三纲五常”成为法律规范 B.国家法制遭到了严重破坏

C.“春秋决狱”制度迎来创新 D.儒家思想渗透到法律实践

7.下表呈现的是汉代蹴鞠运动的相关情况,这表明( )

相关记载 一部名为《蹴鞠》的新书,共计二十五篇,这是我国最早的一部蹴鞠专业书籍,也是世界第一部体育专业书籍; 东汉时期的李尤在《鞠城铭》中讲述了汉代蹴鞠的场地、球具、队长、裁判、比赛规则、比赛道德等问题。

形式与场地 一种是以对抗性比赛为主的蹴鞠,多流行于军队;另一种是以娱乐、表演为主的非对抗性的蹴鞠,主要流行于民间和宫廷。

蹴鞠者 有男有女

现代考古成果 汉代画像石中多次见到蹴鞠的图像,如河南省南阳出土的《击鼓蹴鞠图》,从其形象来看两人是边击鼓边蹴鞠。

A.汉代蹴鞠发展领先世界 B.汉代关于蹴鞠的记载详实完备

C.汉代蹴鞠文化发展兴盛 D.国家的主流思想影响文化发展

8.“永嘉之乱”后,初到江南的北方世族因置身于此地而哀歌痛哭。而后他们惊喜地发现,这方山水竟如此清朗秀丽。于是,寂寞千古的江南山水便有了情趣、诗意和生命。这一变化( )

A.使北方世族心理结构由务实到虚浮

B.加剧了江南地区的人地矛盾

C.拓宽了“文人地理”的生存发展空间

D.导致江南地区社会环境恶化

9.孝文帝统治时期,地方汉族大姓不论门第高低皆有获得孝文帝赐名的机遇,被赐名的人数远远超过拓跋鲜卑贵族,所赐名均出自《诗经》《周礼》等经、史典籍。这一做法( )

A.缓和了北魏的阶级矛盾 B.展现了对汉文化的认同

C.剥夺了鲜卑贵族的特权 D.敦促鲜卑人学儒家经典

10.唐初,裴明礼在长安城“收人间所弃物,积而鬻之,以此家产巨万”;发家之后,他修建豪宅时在院墙的四周排列蜂箱,房前屋后全栽上花草果木,花果与蜂蜜又使其收益颇丰;长安富民罗会“以剔粪自业”,经年累月也是“家财巨万”。这表明唐代长安( )

A.百姓营生方式多样 B.注重城市环境治理

C.民众贫富差距明显 D.坊市制度面临挑战

11.唐代羁縻府州的都督、刺史由当地少数民族或部落首领担任,可世袭,享受朝廷固定的俸禄,羁縻府州还享有一定的财税自治权和优惠的经济待遇。唐政府允许羁縻府州拥有本部兵马来守疆卫土,但要接受中央或都护府的节制和调遣。由此可见,唐代的羁縻府州制度( )

A.具有很大的割据隐患 B.加重了唐朝的财政负担

C.扩大了唐朝政治版图 D.容易被少数民族所接受

12.唐代的科举,有制举(也称诏举,一般在朝廷进行)与贡举之分。贡举进士登科以后,不立即授官,必须经过吏部选拔或再登制举诸科,然后授官。唐代许多名臣贤相都是先登进士或明经科,后又制举及第的。这表明唐代( )

A.官员选拔程序规范 B.官员选拔注重德才兼备

C.社会阶层流动放缓 D.官僚行政能力得到提升

13.唐朝时,朝廷中出现了一种颇具特色的用餐形式,官方称为“会食”。它起源于太宗时的廊下食。政事堂会议中未决的政事,可在会食时进一步讨论;严肃议政中的争执,也能通过共进工作餐的方式调和分歧、统一认识。据此可知,唐代宰相会食制度( )

A.促进了政务处理的协同高效 B.颠覆传统决策的固有模式

C.契合了三省体制的运行逻辑 D.保证了中央决策的科学性

14.禅宗经典《六祖坛经》中提到:“恩则孝养父母,义则上下相怜。”将孝道视为修行的一部分,也提倡为父母守丧三年等。这反映出唐代佛教( )

A.成为当时社会的主流 B.发展呈本土化和世俗化趋势

C.影响百姓的社会生活 D.发展面临着诸多的外部挑战

15.孙思邈原以文名世,魏徵奉诏修史,恐有遗漏,屡次造访孙思邈;当时许多知名人士如卢照邻等,都曾向他问学。然其学医后,史书则把他的著作归列为“方技”类,而不入儒林。这一现象说明,当时( )

A.医生执业环境有待改善 B.民间医学不被官方认可

C.医学发展深受史学影响 D.宫廷医疗体系发展成熟

16.唐朝时期,元稹和白居易的诗被广泛抄写并在市井中贩卖,新罗商人也“求市颇切”。当时出现了很多“书写之肆”,他们经常求购诗卷,许多诗由此流向社会。这说明( )

A.科举制发展推动了唐代文化的普及 B.印刷术推动了唐代书籍出版业兴盛

C.唐诗为周边国家文学发展奠定基础 D.唐代已经出现文化产品商品化现象

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

《史记》由西汉史学家司马迁所著,共一百三十篇,以帝王“本纪”为纲,人物“列传”为主体,记载了社会各层面的人的生活和历史。《史记》每记一事一人,都将其置于一定时代的政治的、军事的、经济的、文化氛围的以至一定的心态环境中。不仅如此,司马迁认为要“稽其成败兴坏之理”就必须“究天人之际,通古今之变”,显然是要将人为活动与其具体环境联系起来考察,试图寻觅出一种具有普遍性的因果规律。班固评价司马迁“有良史之才,服其善序事理,辨而不华,质而不俚;其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。

——摘编自马雪萍《中西古代史学:历史编撰理论与方法的比较》

材料二

专职的史官著作官开始于曹魏,但是专门修史的机构开始于西晋时期。曹魏的著作郎,担任修史的职责和掌管宫中的起居。晋传承了魏的制度,设立了著作郎,还设定了专门的著作机构。在当时,著作官被称为“清职”。作为“清职”的史官,高门任职的超过一半的数量。这一时期,战乱不断,朝代更替频繁,统治者大多都是借助史学来正视自己的地位,并给自己的朝代宣扬创业的功德,比较重视史书的撰写工作。

——摘编自刘瑞亭《魏晋南北朝史官制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括司马迁史书编撰的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析魏晋南北朝史官制度发展的历史背景。综合上述材料并结合所学知识,简述史书编撰的价值。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

三辅是汉代对京兆尹、左冯翊、右扶风的统称,其辖区对应关中的核心区域。自秦至西汉,作为两朝都城咸阳、长安所在地,三辅一直是全国的政治、经济中心,亦是文化最为发达的地区之一。秦朝令六国贵族、富豪大户徙居咸阳。多元文化的碰撞和交融促使三辅地区形成了文风浓厚、笃学重教的地域文化气质,造就了两汉王朝三辅人才鼎盛的辉煌局面。

材料二

在两汉之际的频繁战乱中,三辅地区受创甚重,长安变为荒地,关中残破。刘秀定洛阳为东汉王朝首都。鉴于三辅地区不仅是西汉诸帝陵寝坐落之地,而且在地理上具有重要的军事战略价值,东汉政府仍高度重视对三辅的经营。随着东汉政权逐渐稳固,三辅地区也很快重现繁荣殷实的景象。东汉中期以后,三辅地区陷入持续的动荡不安之中,除了各类频繁的自然灾害,羌族军队的屡屡袭扰,还有在对抗羌族过程中形成的凉州军阀势力对三辅地区构成的威胁日益严重。东汉末年,董卓挟汉献帝和群臣西迁长安,史称“尽徙洛阳人数百万口于长安”。迁都长安的董卓继续实行恐怖统治,“法令苛酷,爱憎淫刑,更相被诬,冤死者千数,百姓嗷嗷,道路以目”。与此同时,董卓还毁废五铢钱而滥铸小钱,使三辅地区通货膨胀严重。后来在曹操集团的悉心经营下,三辅地区进入了短暂的相对安定的恢复期。

——以上材料均摘编自刘林智《汉末至三国初期三辅地区的社会变迁》

(1)根据材料一,概括秦朝至西汉时期三辅地区繁荣的表现。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳三辅地区两度恢复发展的共同原因。综合上述材料并结合所学知识,总结这一时期三辅地区治理的历史经验和教训。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

下表是唐天宝十四年(755年)和乾元三年(760年)课户和课口数据统计表

时间 户数

总户数 不课户 课户 课户占总户数的比重(%)

天宝十四年 8914709 3565501 5349208 60

乾元三年 1933174 1174592 758582 39

时间 口数

总口数 不课口 课口 课口占总口数的比重(%)

天宝十四年 52909309 44700988 8208321 16

乾元三年 16990386 14619587 2370799 14

注:唐代纳税服役的主户(本地户)和客户(流动农户)称“课户”,否则称“不课户”。凡民成丁,必须担负课役,称为“课口”。若老及男废疾、笃疾、寡妻妾、部曲(唐代家仆之称)、客女(唐代身份较婢女略高的妇女)、奴婢及视九品以上官,不课。

——据杜佑《通典》整理

材料二

到了唐德宗建中元年(780),宰相杨炎在赋税制度方面进行了新的尝试,将此前的租庸调制调整成两税法……两税法推行后,没有土地的人,就只交户税,不交地税。这样,就多少改变了贫富负担不均的现象。两税法以财产多少作为征税的主要标准,也就极大地扩大了纳税的范围,使得国家的收入大幅度增加。……两税法实施后,百姓所需缴纳的由此前实物变成了货币,从而出现了“物轻钱重”的现象。

——摘编自李军《从租庸调到两税法》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括这一时期唐朝的社会问题,并分析这些问题产生的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“两税法”实施产生的影响。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料

据统计,《全唐诗》中与李广直接相关的唐诗至少有55首,唐人咏李广诗是唐朝时代生活的一种记录。

历史时期 代表作品 诗人的社会心态

初唐诗歌 (6首) 匈奴今未灭,画地取封侯。 ——杨炯 《紫骝马》霸陵无醉尉,谁滞李将军。——长孙无忌《灞桥待李将军》 表达对战将神勇的由衷敬佩,借李广的坎坷命运来抒发自己壮志难酬的不平之气。

盛唐诗歌(23首) 边服胡尘起,长安汉将飞。 ——李隆基 《旋师喜捷》天子金坛拜飞将,单于玉塞振佳兵。 ——贺朝《从军行》 对社会充满信心和责任感,以天下为己任的胸襟和使命意识,是盛唐诗人生命凯歌的主旋律。

晚唐诗歌(10首) 汉家自失李将军,单于公然来牧马。 ——无名氏《胡茄曲》 侯印不闻封李广,他人丘垄似天山。 ——温庭筠《伤温德彝》 难以再有前代诗人以天下为己任的宽广胸襟和意气风发的昂扬斗志,心情悲凉压抑,无可奈何的悲哀与绝望挥之不去。

——摘编自朱枝娥《从唐人诗歌李广情结演变看唐朝盛衰变化》

根据材料并结合中国古代史知识,自选角度拟定一个具体的论题,并加以阐述

2024—2025学年度陕西省西安市新城区高二第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C C D A B D C C B A

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A A B A D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)特点:重视考察历史人物与现实的关系;具有人文主义色彩;遵循求真求实、严谨客观的撰写原则;力求探寻历史发展规律;抒发政治理想;具有批判性。(每点2分,答出任意三点即可得6分)

(2)背景:社会总体分裂动荡,但政府重视修史;专职修史官和修史机构的设立;民族交融为修史提供了丰富的历史材料;门阀士族崛起,为修史提供了大量人才;总结前朝修史经验,为修史奠定了一定基础。(每点2分,答出任意两点即可得4分)

价值:记录保存了人类历史,为后世了解历史提供基本资料;总结经验教训,为后世提供治国理政的借鉴;是传承文化的载体,有利于人类文化延续;传承民族精神,塑造价值观念,增强民族凝聚力、认同感和归属感等。(每点2分,答出符合题意的任意两点即可得4分)

18.【答案】(12分)

(1)表现:政治地位重要,是全国政治中心;经济发达,是全国经济中心;文化昌盛;地域文化气质鲜明;人才鼎盛。(每点1分,答出任意四点即可得4分)

(2)共同原因:三辅地区政治、军事战略价值较高;具备快速恢复的根基;统治者的重视;相对稳定的社会环境为恢复发展创造了条件。(每点2分,答出任意两点即可得4分)

经验:政治中心的规划与资源集中可有效推动区域综合发展;对具有战略意义的地区需长期投入,以维护国家稳定和社会发展;合理的移民政策可平衡区域发展;多元文化融合可以激发社会活力等。(答出符合题意、意思相近的任意一点即可得2分)

教训:不当的经济政策不利于区域经济发展,激化社会矛盾,经济政策制定要谨慎,确保货币稳定,以维护经济健康发展和百姓生活;地区治理需要长期可持续的规划等。(答出符合题意、意思相近的任意一点即可得2分)

19.【答案】(14分)

(1)社会问题:国家掌握的纳税人口大幅下降;课户和课口赋税负担沉重;国家财政收入减少。(每点2分,答出任意两点即可得4分)

原因:安史之乱导致社会动荡;均田制遭到破坏,土地兼并严重;户籍制度紊乱。(每点2分,答出任意两点即可得4分)

(2)影响:改变了战国以来以人丁为主的赋税制度;扩大了征税对象;增加了国家的财政收入;赋税负担相对公平合理;减轻了政府对农民的人身控制;有利于商品经济的发展;缴纳货币税进一步加重了农民的负担。(每点2分,答出任意三点即可得6分)

20.【答案】

论题:初唐、盛唐、晚唐的社会形态各有不同,诗人笔下的李广在唐代也经历了一个演变过程。

阐述:初唐时期,国泰民安,但边关战事却从未停止过,许多士人满怀为国效命、建功立业的豪情投笔从戎。他们一方面渴望有所作为,另一方面却大都难被重用,构成了诗人矛盾复杂的心理,这种心理投射在李广身上,则表现为初唐诗人借英雄李广来抒发自己为国立功的理想和进取精神,同时也借李广的坎坷命运来抒发自己壮志难酬的不平之气。盛唐时期,唐朝的经济文化高度发达,盛世的唐人也表现出盛世特有的精神风貌和心理状态:高度自信、豪迈奔放、积极进取。汉代的军伍英雄就成了盛唐人歌咏理想的重要载体,形成了盛唐咏李广诗独有的理想情怀,字里行间展现出一种鲜明的富有盛唐时代风貌的人生观、价值观。晚唐时期,社会种种弊端丛生,阉党专权,藩镇割据,政治腐败,百姓困顿。晚唐人在咏李广诗作中,除了对李广的赞颂,更多的是一种英雄不再有的缅怀和追思,寄托了末世现实的危机感、自身前途无望的失落。

综上所述,唐人诗歌中李广的情结,折射出唐人对李广情结的深层心理,反映出大唐王朝由盛转衰的历史过程及原因。

(仅供参考,其他答案言之成理亦可)

同课章节目录