2024—2025学年度重庆市巴蜀中学高二第二学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度重庆市巴蜀中学高二第二学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 09:33:37 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度重庆市巴蜀中学高二第二学期期末考试

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.考古工作者在河北省武安县磁山遗址(距今约7000年前)中发现了成百的粮食窖穴,储藏量当在十万斤以上。同期,南方浙江余姚河姆渡和田螺遗址也发现了以十万斤计的稻谷遗存。这表明当时( )

A.中国粮食储存技术领先世界 B.精耕细作农业生产模式已形成

C.南北之间生产经验交流密切 D.逐步奠定走向文明的物质基础

2.商汤起兵灭夏,汤对众人阐述的理由是“有夏多罪、天命殛之……夏氏有罪、予畏上帝、不敢不正”。周武王伐纣时,武王阐述的主要原因是“今殷王纣维妇人言是用,自弃其先祖肆祀不答……遗其王父母弟不用……以奸宄于商国”。这种变化表明( )

A.神权政治退出历史舞台 B.人文务实政治思想的发展

C.中华文明转向全新方向 D.周武王政治才能超越商汤

3.春秋战国时期,涌现出了管仲、吴起、苏秦、李斯等一批出身卑微,家境普通的士人,凭借自己的才能与功绩获得官职,并辅佐国君成就伟业。这种现象体现出( )

A.社会阶层流动畅通 B.中央集权制的普遍确立

C.政治出现转型趋势 D.任人唯贤成为社会共识

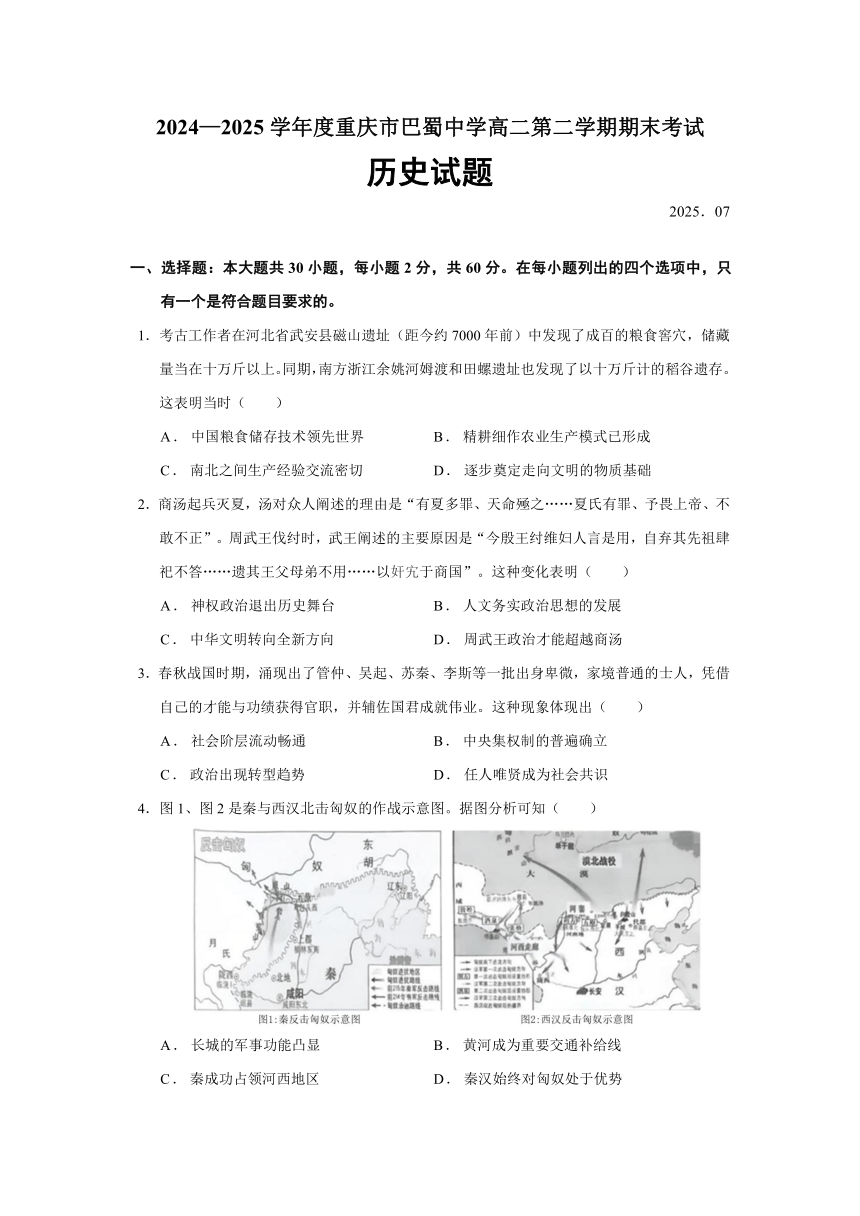

4.图1、图2是秦与西汉北击匈奴的作战示意图。据图分析可知( )

A.长城的军事功能凸显 B.黄河成为重要交通补给线

C.秦成功占领河西地区 D.秦汉始终对匈奴处于优势

5.西域音乐在南北朝时期传入中原,北魏都城洛阳,北齐都城邺城均有大量西域胡人居住,西域音乐为一时之盛,后来甚至进入宫廷表演,唐高祖时奏九部乐,其中有5部来自西域地区。材料表明( )

A.西域音乐水平远超中原地区 B.唐代执行开明民族政策

C.中华文化具有很强的包容性 D.西域成为唐代文化中心

6.北魏开始推行均田制时,奴婢和耕牛亦得授田。隋代奴婢授田受到限制,耕牛授田则已取消。唐代前期奴婢也不再授田。这种变化主要反映出( )

A.世族政治特权丧失 B.国家由分裂逐步走向统一

C.世族门阀势力削弱 D.役使奴婢的现象完全消失

7.五代时期王定保在《唐摭言》中指出:(唐代)“缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美,以至岁贡常不减八九百人,其推重谓之‘白衣公卿’,又曰‘一品白衫’。”“白衣公卿”出现的制度性原因是( )

A.科举制 B.九品中正制 C.察举制 D.世官制

8.北宋张择端的《清明上河图》反映了北宋都城东京的城市面貌,下列何种现象能成为张择端的素材进入画中( )

A.东京城严格的坊市界限 B.入夜之后冷冷清清大街

C.小商贩沿街叫卖烤红薯 D.从西北远道而来的驼队

9.明代隆庆皇帝在位六年,明实录评价他“躬修玄默”,明史评价他“端拱寡营”。但他却在徐阶、高拱、张居正等内阁大学士的辅佐下实现了与蒙古议和,史称“隆庆和议”;对外开放海禁,史称“隆庆开关”。这可说明( )

A.内阁成为正式的行政机构 B.大学士拥有决策权

C.内阁制度有助于国家治理 D.明代皇权走向衰落

10.表1是不同历史时期的人们对汉代将领李陵投降匈奴的评价,据此可得出的结论是( )

内容 出处

材料一 李陵素与士大夫绝甘分少,能得人之死力,虽古之名将,不能过也。身虽陷败,彼观其意,且欲得其当而报于汉。 司马迁《报任安书》

材料二 李陵之降也,罪较著而不可掩……令陵有两袒之心,单于亦何能信陵而委以重兵,使深入而与汉将相持乎!。 王夫之《读通鉴论》

材料三 “当他无家可归,祖国执行不义的时候,叛变也许是悲壮的正道”。 张承志《悠远的纤道》

表1

A.李陵投降匈奴后仍思归汉 B.李陵降后已完全归顺匈奴

C.李陵投降是当时正确选择 D.历史人物评价具有主观性

11.毛泽东曾经深刻指出“一个不是贫弱的而是富强的中国,是和一个不是殖民地半殖民地的而是独立的,不是半封建的而是自由的、民主的,不是分裂的而是统一的中国,相联结的”。据此分析,毛泽东认为中国实现富强的首要任务是( )

A.政治独立、民族解放 B.发展工商、实业救国

C.变革思想、觉醒民众 D.维新改良、实现民主

12.表2是晚清1840至1866年地方督抚满汉出身数量对比变化统计,这种变化出现的主要原因是( )

年代 满汉总督比 满汉巡抚比

1840 1:0.75 1:2.3

1866 1:6.5 1:12

表2

A.汉族地主政治地位迅速抬升 B.洋务运动的推动

C.农民起义迫使政府政策调整 D.满汉矛盾的消失

13.辛亥革命以后,新式学堂数量与在校学生人数迅速增长,从1912年的8700余所、29000余人增至1916年的12000余所、39000余人。这种现象( )

A.为党的成立奠定阶级基础 B.有利于新文化运动的推进

C.推动政府废除科举选官制 D.使学生成为革命领导力量

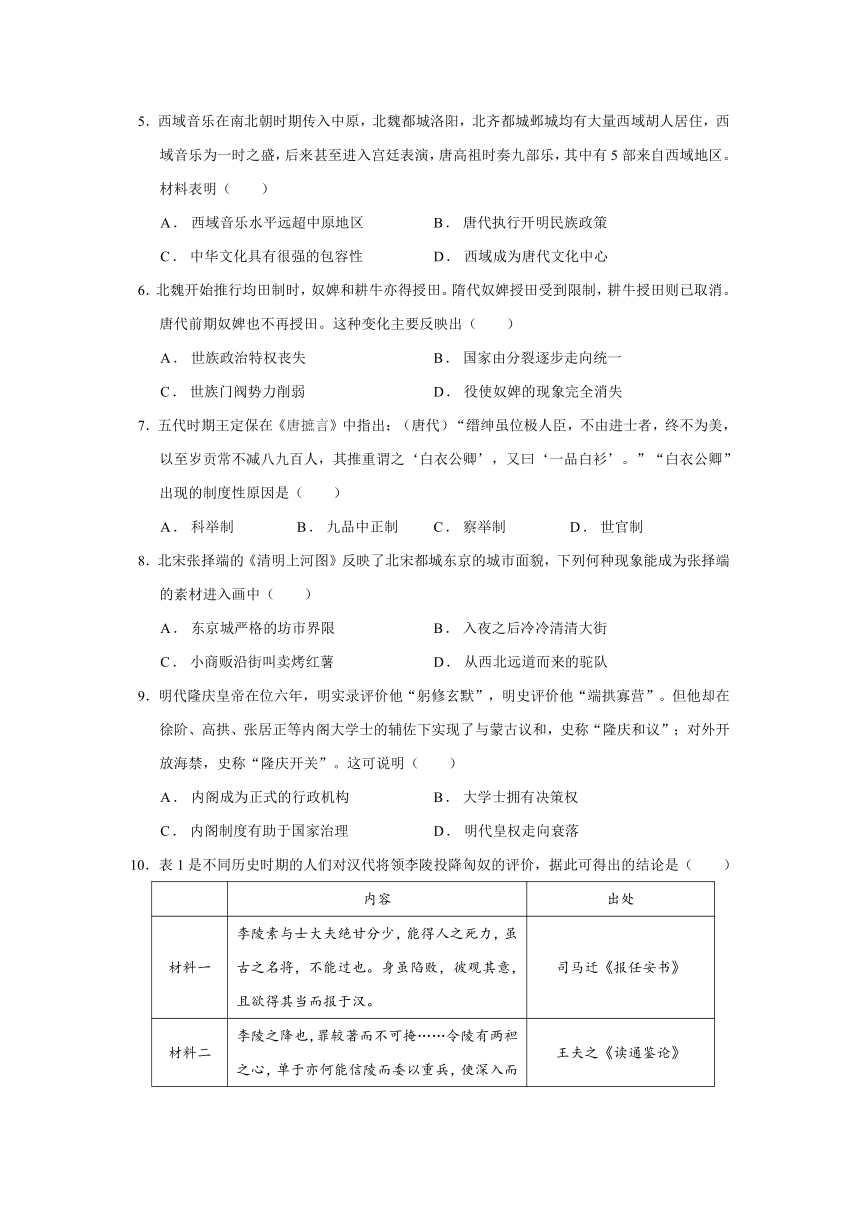

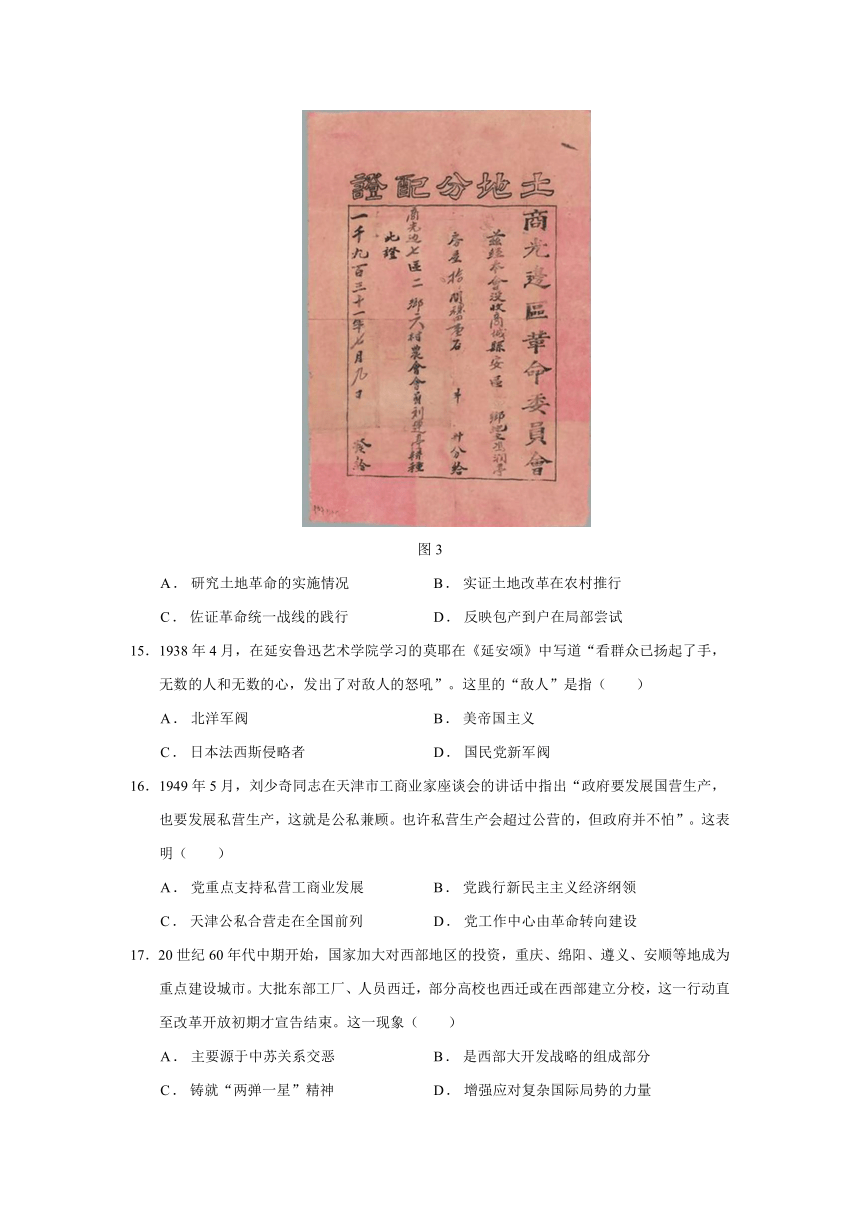

14.图3是中国共产党在民主革命某一历史时期颁发给农民的土地分配证。该文物可以( )

图3

A.研究土地革命的实施情况 B.实证土地改革在农村推行

C.佐证革命统一战线的践行 D.反映包产到户在局部尝试

15.1938年4月,在延安鲁迅艺术学院学习的莫耶在《延安颂》中写道“看群众已扬起了手,无数的人和无数的心,发出了对敌人的怒吼”。这里的“敌人”是指( )

A.北洋军阀 B.美帝国主义

C.日本法西斯侵略者 D.国民党新军阀

16.1949年5月,刘少奇同志在天津市工商业家座谈会的讲话中指出“政府要发展国营生产,也要发展私营生产,这就是公私兼顾。也许私营生产会超过公营的,但政府并不怕”。这表明( )

A.党重点支持私营工商业发展 B.党践行新民主主义经济纲领

C.天津公私合营走在全国前列 D.党工作中心由革命转向建设

17.20世纪60年代中期开始,国家加大对西部地区的投资,重庆、绵阳、遵义、安顺等地成为重点建设城市。大批东部工厂、人员西迁,部分高校也西迁或在西部建立分校,这一行动直至改革开放初期才宣告结束。这一现象( )

A.主要源于中苏关系交恶 B.是西部大开发战略的组成部分

C.铸就“两弹一星”精神 D.增强应对复杂国际局势的力量

18.20世纪50年代我国与苏联结盟,重点发展与社会主义国家的外交关系。80年代,做出了重大调整,实行不结盟政策,注重搞好与美国、日本、韩国、新加坡等经济发达国家的关系。这种变化体现了( )

A.我国外交性质发生改变 B.我国外交务实灵活性

C.我国社会性质发生改变 D.世界格局根本性变化

19.古印度吠陀时代流传的神话认为“普鲁沙的口为婆罗门,其双臂造成刹帝利,其双腿变成吠舍,从其双脚生出首陀罗”。这种思想缔造出( )

A.婆罗门教 B.伊斯兰教 C.佛教 D.基督教

20.2世纪的演说家阿利斯提德对罗马城做了如下的描绘“所有的货物,所有现存的和曾经存在的东西,……都在这里汇合。这里看不到的东西,肯定不存在于这个世界上。”据此可推知( )

A.罗马帝国建成全国统一大市场 B.罗马与世界各地均有贸易往来

C.罗马城成为区域贸易中心城市 D.罗马帝国实行重商主义的政策

21.意大利著名的历史名城锡耶纳被誉为“中世纪城市的化身”。在5—12世纪,城市最宏伟的建筑是教堂,而13世纪末开始修建的锡耶纳市政厅及其塔楼逐渐成为整个城市的中心并占据了全市最高的位置。对此解读合理的是( )

A.锡耶纳宗教改革成就突出 B.锡耶纳人文主义精神深入人心

C.锡耶纳市民阶层影响增强 D.锡耶纳城市规划彰显理性精神

22.1077年,德意志皇帝亨利四世冒着严寒,被迫迁往意大利卡诺莎城堡向教皇格列高利七世忏悔罪过,祈求其原谅,史称“卡诺莎之辱”。1305年,法国国王腓力四世却能任命法国人担任教皇,并将教皇驻地迁至法、意边境的阿维尼翁,史称“阿维尼翁之囚”。这种变化表明西欧( )

A.教权凌驾于王权之上 B.王权与教权始终尖锐对立

C.王权已全面战胜教权 D.王权呈现出渐趋强化趋势

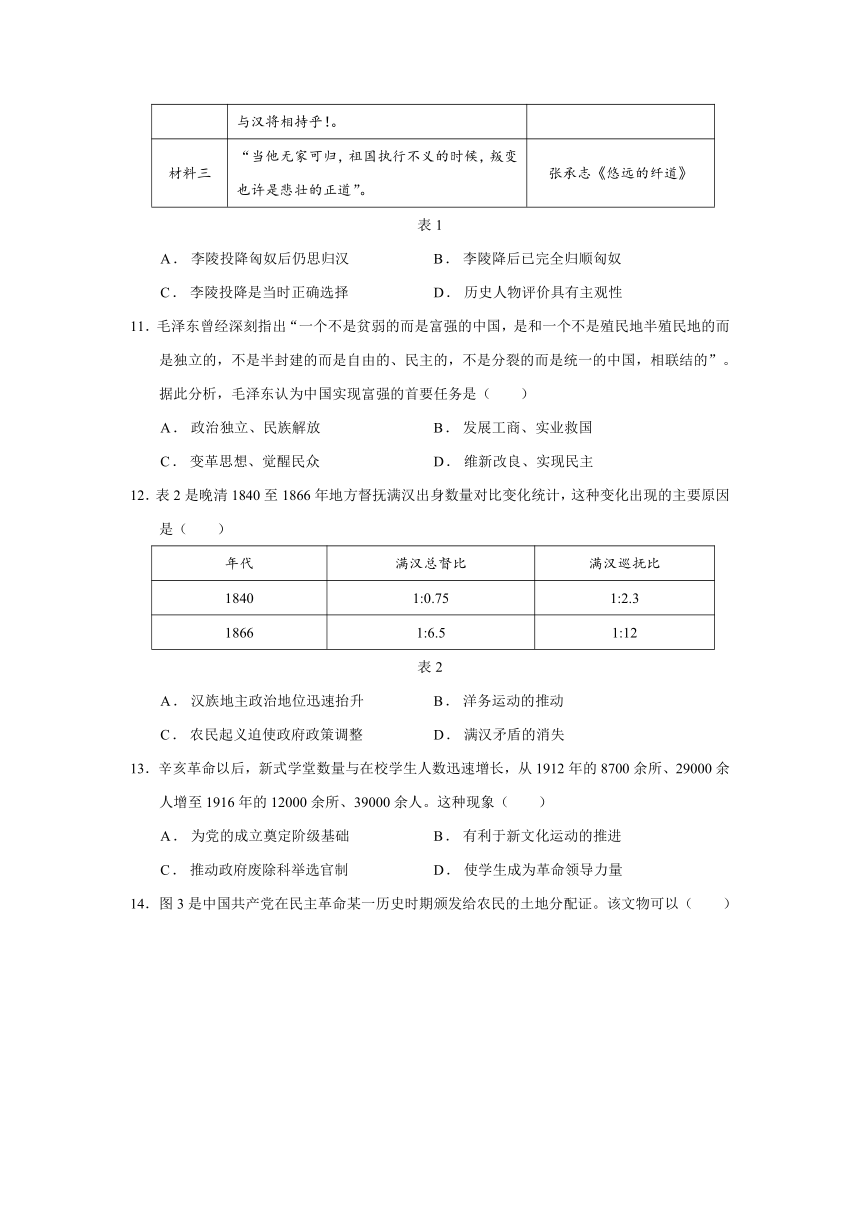

23.图4是一幅16世纪的版画,描绘的是5艘马尼拉大帆船停泊在墨西哥太平洋海岸的港口。这些大帆船的经营者最有可能是( )

图4

A.中国商人 B.英国商人 C.西班牙人 D.荷兰商人

24.英国首相丘吉尔曾经对美国总统罗斯福说:“人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,……我从不为议会所困扰,但我事事都得与我的内阁商量并获得内阁支持。”出现这种差异的主要原因是( )

A.两国经济发展水平差距巨大 B.英、美政党制度差异

C.两国领导人的执政风格迥异 D.英、美政治体制不同

25.马克思曾指出“市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命”。下列史实最能证明这一观点的是( )

A.英国殖民霸主地位与工业革命 B.晚清内忧外患与洋务运动兴起

C.日本明治维新与殖产兴业运动 D.苏联斯大林模式与工业化实现

26.苏联1922年到1925年粮食产量极大增长,从5630万吨提高到7450万吨,甜菜产量从190万吨提高到910万吨,牲畜产量从4580万头提高到6210万头。这一时期农业的发展主要得益于( )

A.战时共产主义政策 B.农业机械化的实现

C.新经济政策的实施 D.农业集体化的推行

27.1942年,世界反法西斯战场中国战区统帅蒋介石决定访问印度,以加强中印合作,共同抗日。蒋介石要与印度总督举行会谈,为会谈进行翻译的人员需要精通的语言是( )

A.拉丁语 B.印度语 C.法语 D.英语

28.著名拉美史研究学者伯恩斯指出:“中美洲20世纪晚期的发展可以用典型的依附性增长模式来描述,重点放在出口而不是国内生产,放在利润而不是工资上。”这表明中美洲经济发展的主要问题在于( )

A.工业化水平低 B.经济结构与分配机制

C.生产技术落后 D.阶级结构与国际格局

29.美国总统尼克松在1970年的讲话中指出:“过去对穷人的援助计划已经失败,这些计划使穷人堕落,使纳税人受骗”。这表明( )

A.经济大危机使福利制度难以为继 B.美国福利制度存在明显弊端

C.福利制度实施严重激化阶级矛盾 D.美国政府意在废止福利制度

30.《联合国宪章》规定联合国之宗旨之一是“维持国际和平及安全;并为此目的:采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏”。材料中的“有效集体办法”是指( )

A.实行“大国一致”原则 B.组建两大军事集团彼此制衡

C.集体签订《非战公约》 D.建立世贸组织加强经贸合作

二、非选择题:本大题共3小题,共40分。

31.阅读材料回答问题。(16分)

材料一

平民和贵族这两个等级的斗争,构成了共和早期罗马社会斗争的主要内容。在斗争过程中,平民屡次采取“撤离”运动,迫使贵族逐渐作出让步。传说公元前494年,平民因不堪忍受债务奴役举行第一次撤离,当时罗马面临外敌侵袭的紧张局势,平民的撤离使贵族大为惊慌,只得向平民妥协让步。从此以后,平民每年可选出两个保民官,以保护平民免受贵族官员的专横暴虐,保民官的人身不可侵犯。为了限制贵族滥用职权,随意解释习惯法,平民经过一番斗争,成立了拥有全权制订法律的十人团。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二

隋文帝建立隋朝后,立即启动新律编纂工作,明确“十恶”罪名,创设“八议”减免条款。开皇三年(583年)最终形成《开皇律》。唐朝律法在隋律基础上进一步发展完善,构建起以律、令、格、式为核心,典、敕、例为补充的法规体系。到宋朝元丰之后,“敕”逐渐取代“律”成为核心法规,“律”反而依附于“敕”,凸显“敕”在法律体系中的主导地位。

自隋唐以降,中国古代律法的制定与执行始终围绕皇权展开,皇帝不仅是最高立法者,其颁布的诏令敕谕更是具有最高法律效力的法律形式,皇权凌驾于一切法律条文之上。从律敕并行到以敕代律的演变过程,深刻体现了中国古代法律的本质特征。

——摘编自韦庆远、柏桦《中国政治制度史》

材料三

自秦以来,中国二千年的法律是“为上而立”的,是专制帝王用来“驱迫束缚其臣民”,使臣民“恐怖慑服”的“防奸”手段。严复强调政府应该为民立法,这样才合乎“天理人情”,才是“治国之法”……“法之既立,虽天子不可以不循也”。

——摘编自严复《法意》(1909年)

(1)根据材料一并结合所学知识,回答平民斗争如何推动罗马和罗马法的发展。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代律法的特点。(6分)

(3)根据材料三,指出严复为中国法律改革指明的新方向。(4分)

32.阅读材料回答问题。(12分)

材料一

唐朝对外贸易虽大为兴盛,但朝廷也建立了严格限制陆路互市的法律制度,“出入国境,非公使者不合”,而外番商人也不可私自入关贸易。唐朝廷在边关若干地点设置互市监官职,在这些地方允许中外商人在互市监官的监督控制下进行互市。番客以骆驼、马匹及其他畜产品换取中国的丝、麻等商品……对于海路贸易,唐朝廷采取了鼓励与开放的政策,允许外国商人到中国自由贸易,可定居在中国,世代从事海运贸易,并初步建立了市舶制度。

——摘编自郭建《中国经济立法史》

材料二

随着欧洲人生活方式的变化,昔日只有在王侯贵族府邸才能见到的东方产品:印度尼西亚群岛的香料、中国的茶叶、瓷器和丝织品、印度的精纺棉布等已进入寻常百姓家。而此时欧洲的手工工场的产品,无论是数量还是质量都无法与中国、印度等国千百年来发展起来的传统手工业匹敌。一直到1800年荷兰、英国和法国殖民者侵占亚欧大陆东方的许多地方,其目的都是要向欧洲输入东方物产而不是要向东方输出欧洲物产。……大致可以说,直到1800年,欧洲需要亚洲的商品却不能以欧洲的商品同亚洲交换,因为中国和印度不需要这些相对来说属于“劣质”的纺织品,而亚洲却可以向欧洲出口甚受欢迎的商品。为了保持贸易往来,欧洲用它从美洲掠夺来的贵金属,主要是白银,来支付亚洲的商品。

——选自高岱、郑家馨《殖民主义史》(总论卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝对外贸易的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述明清时期(鸦片战争前)中国与西方贸易的情况。(6分)

33.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

从世界历史视角来看,中国的现代化探索和确立经历了被卷入世界历史、顺应世界历史、融入世界历史、引领世界历史的发展历程,这一历程始终贯穿着社会主义与资本主义现代化的同时空共存、竞争、较量、互鉴,同时伴随着中国在国际体系中的地位和作用的变化。中国式现代化道路取得的发展成就提升了整个世界的现代化水平,拓展了发展中国家走向现代化的途径,推动了世界历史样态的更新和世界历史格局的演变,具有重要世界历史意义。

——摘编自任洁《从世界历史视角再思中国式现代化道路》

根据材料并结合所学知识,以中国式现代化道路与世界现代化关系为主题,自拟观点,展开论述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)

2024—2025学年度重庆市巴蜀中学高二第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B C A C C A D C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C B A C B D B A C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C D C D A C D B B A

二、非选择题:本大题共3小题,共40分。

31.【答案】

(1)发展:通过设立平民保民官,缓和阶级矛盾;通过设置保民官人身不可侵犯,保护了平民的权益,这有助于稳定社会秩序,为古罗马的发展提供了必要的保障;成立拥有全权制订法律的十人团,促进《十二铜表法》颁布,推动罗马法的发展。(结果维度4分,作用维度2分,共6分)

(2)特点:皇权主导立法;重刑轻民、礼法结合;律令分工;具有鲜明的实用主义;自成体系、延续发展。(任答三点即可得6分,意思相近也可给分)

(3)新方向:反对封建君主控制下的法律制度(2分),主张建立以保障人民权利为核心(为民立法)、以限制权力为特征、以人人守法为准则的法治国家。(2分)

32.【答案】

(1)影响:(政治)加强了朝廷对内陆边疆地区的管理;(文化)促进中外文化交流;(经济)阻碍了民间陆路贸易的发展;客观上推动了海路贸易的兴盛。(回答政治或文化影响最多不超过2分;经济影响4分,须包括积极和消极两方面)。

(2)贸易情况:东方商品制作精良,西方对中国商品需求高,中国处于贸易顺差地位(或从东方寻求和购买商品等);殖民者从美洲掠夺白银,一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。(每点3分,两个维度共6分,可适当强调运用历史概念回答)

33.【答案】

示例

观点:中国式现代化道路拓宽了世界现代化路径。

论述:中国共产党领导中国人民建立了社会主义制度,建国初期更多是模仿苏联建立社会主义计划经济体制。到了上世纪70年代中后期,其弊端日益突显。1978年十一届三中全会开启了改革开放,经过二十余年的探索,成功建立了社会主义市场经济体制。该体制极大促进了我国经济发展、人民生活水平与综合国力提升,实现了工业化。社会主义市场经济体制是国际社会主义建设史上的一项伟大创举,同时也为众多发展中国家现代化建设树立了榜样。

中国积极探索世界现代国际社会的治理机制创新。西方国家通过殖民扩张,建立起世界殖民体系,充满了掠夺与剥削。二战后,美苏两国建立雅尔塔体系,实行阵营对抗,冷战。中国实现经济腾飞,在世界上的影响力与日俱增。坚决反对霸权主义、对抗思维、零和游戏等。提出了互利共赢、和平共处的“人类命运共同体”全球现代治理方案。在百年未有之大变局的今天,赢得了越来越多的国家赞同与支持。

中国不仅走出社会主义市场经济体制的国内现代化建设道路,还提出“人类命运共同体”的现代国际社会治理方案。贡献了中国现代化建设方案,极大的拓宽了世界现代化路径。使世界现代化路径多样化特征更为突显,更成为国际社会的主流共识。

(赋分建议:观点正确2分,结合史实论述8分,总结升华1分,表述清晰1分)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.考古工作者在河北省武安县磁山遗址(距今约7000年前)中发现了成百的粮食窖穴,储藏量当在十万斤以上。同期,南方浙江余姚河姆渡和田螺遗址也发现了以十万斤计的稻谷遗存。这表明当时( )

A.中国粮食储存技术领先世界 B.精耕细作农业生产模式已形成

C.南北之间生产经验交流密切 D.逐步奠定走向文明的物质基础

2.商汤起兵灭夏,汤对众人阐述的理由是“有夏多罪、天命殛之……夏氏有罪、予畏上帝、不敢不正”。周武王伐纣时,武王阐述的主要原因是“今殷王纣维妇人言是用,自弃其先祖肆祀不答……遗其王父母弟不用……以奸宄于商国”。这种变化表明( )

A.神权政治退出历史舞台 B.人文务实政治思想的发展

C.中华文明转向全新方向 D.周武王政治才能超越商汤

3.春秋战国时期,涌现出了管仲、吴起、苏秦、李斯等一批出身卑微,家境普通的士人,凭借自己的才能与功绩获得官职,并辅佐国君成就伟业。这种现象体现出( )

A.社会阶层流动畅通 B.中央集权制的普遍确立

C.政治出现转型趋势 D.任人唯贤成为社会共识

4.图1、图2是秦与西汉北击匈奴的作战示意图。据图分析可知( )

A.长城的军事功能凸显 B.黄河成为重要交通补给线

C.秦成功占领河西地区 D.秦汉始终对匈奴处于优势

5.西域音乐在南北朝时期传入中原,北魏都城洛阳,北齐都城邺城均有大量西域胡人居住,西域音乐为一时之盛,后来甚至进入宫廷表演,唐高祖时奏九部乐,其中有5部来自西域地区。材料表明( )

A.西域音乐水平远超中原地区 B.唐代执行开明民族政策

C.中华文化具有很强的包容性 D.西域成为唐代文化中心

6.北魏开始推行均田制时,奴婢和耕牛亦得授田。隋代奴婢授田受到限制,耕牛授田则已取消。唐代前期奴婢也不再授田。这种变化主要反映出( )

A.世族政治特权丧失 B.国家由分裂逐步走向统一

C.世族门阀势力削弱 D.役使奴婢的现象完全消失

7.五代时期王定保在《唐摭言》中指出:(唐代)“缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美,以至岁贡常不减八九百人,其推重谓之‘白衣公卿’,又曰‘一品白衫’。”“白衣公卿”出现的制度性原因是( )

A.科举制 B.九品中正制 C.察举制 D.世官制

8.北宋张择端的《清明上河图》反映了北宋都城东京的城市面貌,下列何种现象能成为张择端的素材进入画中( )

A.东京城严格的坊市界限 B.入夜之后冷冷清清大街

C.小商贩沿街叫卖烤红薯 D.从西北远道而来的驼队

9.明代隆庆皇帝在位六年,明实录评价他“躬修玄默”,明史评价他“端拱寡营”。但他却在徐阶、高拱、张居正等内阁大学士的辅佐下实现了与蒙古议和,史称“隆庆和议”;对外开放海禁,史称“隆庆开关”。这可说明( )

A.内阁成为正式的行政机构 B.大学士拥有决策权

C.内阁制度有助于国家治理 D.明代皇权走向衰落

10.表1是不同历史时期的人们对汉代将领李陵投降匈奴的评价,据此可得出的结论是( )

内容 出处

材料一 李陵素与士大夫绝甘分少,能得人之死力,虽古之名将,不能过也。身虽陷败,彼观其意,且欲得其当而报于汉。 司马迁《报任安书》

材料二 李陵之降也,罪较著而不可掩……令陵有两袒之心,单于亦何能信陵而委以重兵,使深入而与汉将相持乎!。 王夫之《读通鉴论》

材料三 “当他无家可归,祖国执行不义的时候,叛变也许是悲壮的正道”。 张承志《悠远的纤道》

表1

A.李陵投降匈奴后仍思归汉 B.李陵降后已完全归顺匈奴

C.李陵投降是当时正确选择 D.历史人物评价具有主观性

11.毛泽东曾经深刻指出“一个不是贫弱的而是富强的中国,是和一个不是殖民地半殖民地的而是独立的,不是半封建的而是自由的、民主的,不是分裂的而是统一的中国,相联结的”。据此分析,毛泽东认为中国实现富强的首要任务是( )

A.政治独立、民族解放 B.发展工商、实业救国

C.变革思想、觉醒民众 D.维新改良、实现民主

12.表2是晚清1840至1866年地方督抚满汉出身数量对比变化统计,这种变化出现的主要原因是( )

年代 满汉总督比 满汉巡抚比

1840 1:0.75 1:2.3

1866 1:6.5 1:12

表2

A.汉族地主政治地位迅速抬升 B.洋务运动的推动

C.农民起义迫使政府政策调整 D.满汉矛盾的消失

13.辛亥革命以后,新式学堂数量与在校学生人数迅速增长,从1912年的8700余所、29000余人增至1916年的12000余所、39000余人。这种现象( )

A.为党的成立奠定阶级基础 B.有利于新文化运动的推进

C.推动政府废除科举选官制 D.使学生成为革命领导力量

14.图3是中国共产党在民主革命某一历史时期颁发给农民的土地分配证。该文物可以( )

图3

A.研究土地革命的实施情况 B.实证土地改革在农村推行

C.佐证革命统一战线的践行 D.反映包产到户在局部尝试

15.1938年4月,在延安鲁迅艺术学院学习的莫耶在《延安颂》中写道“看群众已扬起了手,无数的人和无数的心,发出了对敌人的怒吼”。这里的“敌人”是指( )

A.北洋军阀 B.美帝国主义

C.日本法西斯侵略者 D.国民党新军阀

16.1949年5月,刘少奇同志在天津市工商业家座谈会的讲话中指出“政府要发展国营生产,也要发展私营生产,这就是公私兼顾。也许私营生产会超过公营的,但政府并不怕”。这表明( )

A.党重点支持私营工商业发展 B.党践行新民主主义经济纲领

C.天津公私合营走在全国前列 D.党工作中心由革命转向建设

17.20世纪60年代中期开始,国家加大对西部地区的投资,重庆、绵阳、遵义、安顺等地成为重点建设城市。大批东部工厂、人员西迁,部分高校也西迁或在西部建立分校,这一行动直至改革开放初期才宣告结束。这一现象( )

A.主要源于中苏关系交恶 B.是西部大开发战略的组成部分

C.铸就“两弹一星”精神 D.增强应对复杂国际局势的力量

18.20世纪50年代我国与苏联结盟,重点发展与社会主义国家的外交关系。80年代,做出了重大调整,实行不结盟政策,注重搞好与美国、日本、韩国、新加坡等经济发达国家的关系。这种变化体现了( )

A.我国外交性质发生改变 B.我国外交务实灵活性

C.我国社会性质发生改变 D.世界格局根本性变化

19.古印度吠陀时代流传的神话认为“普鲁沙的口为婆罗门,其双臂造成刹帝利,其双腿变成吠舍,从其双脚生出首陀罗”。这种思想缔造出( )

A.婆罗门教 B.伊斯兰教 C.佛教 D.基督教

20.2世纪的演说家阿利斯提德对罗马城做了如下的描绘“所有的货物,所有现存的和曾经存在的东西,……都在这里汇合。这里看不到的东西,肯定不存在于这个世界上。”据此可推知( )

A.罗马帝国建成全国统一大市场 B.罗马与世界各地均有贸易往来

C.罗马城成为区域贸易中心城市 D.罗马帝国实行重商主义的政策

21.意大利著名的历史名城锡耶纳被誉为“中世纪城市的化身”。在5—12世纪,城市最宏伟的建筑是教堂,而13世纪末开始修建的锡耶纳市政厅及其塔楼逐渐成为整个城市的中心并占据了全市最高的位置。对此解读合理的是( )

A.锡耶纳宗教改革成就突出 B.锡耶纳人文主义精神深入人心

C.锡耶纳市民阶层影响增强 D.锡耶纳城市规划彰显理性精神

22.1077年,德意志皇帝亨利四世冒着严寒,被迫迁往意大利卡诺莎城堡向教皇格列高利七世忏悔罪过,祈求其原谅,史称“卡诺莎之辱”。1305年,法国国王腓力四世却能任命法国人担任教皇,并将教皇驻地迁至法、意边境的阿维尼翁,史称“阿维尼翁之囚”。这种变化表明西欧( )

A.教权凌驾于王权之上 B.王权与教权始终尖锐对立

C.王权已全面战胜教权 D.王权呈现出渐趋强化趋势

23.图4是一幅16世纪的版画,描绘的是5艘马尼拉大帆船停泊在墨西哥太平洋海岸的港口。这些大帆船的经营者最有可能是( )

图4

A.中国商人 B.英国商人 C.西班牙人 D.荷兰商人

24.英国首相丘吉尔曾经对美国总统罗斯福说:“人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,……我从不为议会所困扰,但我事事都得与我的内阁商量并获得内阁支持。”出现这种差异的主要原因是( )

A.两国经济发展水平差距巨大 B.英、美政党制度差异

C.两国领导人的执政风格迥异 D.英、美政治体制不同

25.马克思曾指出“市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命”。下列史实最能证明这一观点的是( )

A.英国殖民霸主地位与工业革命 B.晚清内忧外患与洋务运动兴起

C.日本明治维新与殖产兴业运动 D.苏联斯大林模式与工业化实现

26.苏联1922年到1925年粮食产量极大增长,从5630万吨提高到7450万吨,甜菜产量从190万吨提高到910万吨,牲畜产量从4580万头提高到6210万头。这一时期农业的发展主要得益于( )

A.战时共产主义政策 B.农业机械化的实现

C.新经济政策的实施 D.农业集体化的推行

27.1942年,世界反法西斯战场中国战区统帅蒋介石决定访问印度,以加强中印合作,共同抗日。蒋介石要与印度总督举行会谈,为会谈进行翻译的人员需要精通的语言是( )

A.拉丁语 B.印度语 C.法语 D.英语

28.著名拉美史研究学者伯恩斯指出:“中美洲20世纪晚期的发展可以用典型的依附性增长模式来描述,重点放在出口而不是国内生产,放在利润而不是工资上。”这表明中美洲经济发展的主要问题在于( )

A.工业化水平低 B.经济结构与分配机制

C.生产技术落后 D.阶级结构与国际格局

29.美国总统尼克松在1970年的讲话中指出:“过去对穷人的援助计划已经失败,这些计划使穷人堕落,使纳税人受骗”。这表明( )

A.经济大危机使福利制度难以为继 B.美国福利制度存在明显弊端

C.福利制度实施严重激化阶级矛盾 D.美国政府意在废止福利制度

30.《联合国宪章》规定联合国之宗旨之一是“维持国际和平及安全;并为此目的:采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏”。材料中的“有效集体办法”是指( )

A.实行“大国一致”原则 B.组建两大军事集团彼此制衡

C.集体签订《非战公约》 D.建立世贸组织加强经贸合作

二、非选择题:本大题共3小题,共40分。

31.阅读材料回答问题。(16分)

材料一

平民和贵族这两个等级的斗争,构成了共和早期罗马社会斗争的主要内容。在斗争过程中,平民屡次采取“撤离”运动,迫使贵族逐渐作出让步。传说公元前494年,平民因不堪忍受债务奴役举行第一次撤离,当时罗马面临外敌侵袭的紧张局势,平民的撤离使贵族大为惊慌,只得向平民妥协让步。从此以后,平民每年可选出两个保民官,以保护平民免受贵族官员的专横暴虐,保民官的人身不可侵犯。为了限制贵族滥用职权,随意解释习惯法,平民经过一番斗争,成立了拥有全权制订法律的十人团。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二

隋文帝建立隋朝后,立即启动新律编纂工作,明确“十恶”罪名,创设“八议”减免条款。开皇三年(583年)最终形成《开皇律》。唐朝律法在隋律基础上进一步发展完善,构建起以律、令、格、式为核心,典、敕、例为补充的法规体系。到宋朝元丰之后,“敕”逐渐取代“律”成为核心法规,“律”反而依附于“敕”,凸显“敕”在法律体系中的主导地位。

自隋唐以降,中国古代律法的制定与执行始终围绕皇权展开,皇帝不仅是最高立法者,其颁布的诏令敕谕更是具有最高法律效力的法律形式,皇权凌驾于一切法律条文之上。从律敕并行到以敕代律的演变过程,深刻体现了中国古代法律的本质特征。

——摘编自韦庆远、柏桦《中国政治制度史》

材料三

自秦以来,中国二千年的法律是“为上而立”的,是专制帝王用来“驱迫束缚其臣民”,使臣民“恐怖慑服”的“防奸”手段。严复强调政府应该为民立法,这样才合乎“天理人情”,才是“治国之法”……“法之既立,虽天子不可以不循也”。

——摘编自严复《法意》(1909年)

(1)根据材料一并结合所学知识,回答平民斗争如何推动罗马和罗马法的发展。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代律法的特点。(6分)

(3)根据材料三,指出严复为中国法律改革指明的新方向。(4分)

32.阅读材料回答问题。(12分)

材料一

唐朝对外贸易虽大为兴盛,但朝廷也建立了严格限制陆路互市的法律制度,“出入国境,非公使者不合”,而外番商人也不可私自入关贸易。唐朝廷在边关若干地点设置互市监官职,在这些地方允许中外商人在互市监官的监督控制下进行互市。番客以骆驼、马匹及其他畜产品换取中国的丝、麻等商品……对于海路贸易,唐朝廷采取了鼓励与开放的政策,允许外国商人到中国自由贸易,可定居在中国,世代从事海运贸易,并初步建立了市舶制度。

——摘编自郭建《中国经济立法史》

材料二

随着欧洲人生活方式的变化,昔日只有在王侯贵族府邸才能见到的东方产品:印度尼西亚群岛的香料、中国的茶叶、瓷器和丝织品、印度的精纺棉布等已进入寻常百姓家。而此时欧洲的手工工场的产品,无论是数量还是质量都无法与中国、印度等国千百年来发展起来的传统手工业匹敌。一直到1800年荷兰、英国和法国殖民者侵占亚欧大陆东方的许多地方,其目的都是要向欧洲输入东方物产而不是要向东方输出欧洲物产。……大致可以说,直到1800年,欧洲需要亚洲的商品却不能以欧洲的商品同亚洲交换,因为中国和印度不需要这些相对来说属于“劣质”的纺织品,而亚洲却可以向欧洲出口甚受欢迎的商品。为了保持贸易往来,欧洲用它从美洲掠夺来的贵金属,主要是白银,来支付亚洲的商品。

——选自高岱、郑家馨《殖民主义史》(总论卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝对外贸易的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述明清时期(鸦片战争前)中国与西方贸易的情况。(6分)

33.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

从世界历史视角来看,中国的现代化探索和确立经历了被卷入世界历史、顺应世界历史、融入世界历史、引领世界历史的发展历程,这一历程始终贯穿着社会主义与资本主义现代化的同时空共存、竞争、较量、互鉴,同时伴随着中国在国际体系中的地位和作用的变化。中国式现代化道路取得的发展成就提升了整个世界的现代化水平,拓展了发展中国家走向现代化的途径,推动了世界历史样态的更新和世界历史格局的演变,具有重要世界历史意义。

——摘编自任洁《从世界历史视角再思中国式现代化道路》

根据材料并结合所学知识,以中国式现代化道路与世界现代化关系为主题,自拟观点,展开论述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)

2024—2025学年度重庆市巴蜀中学高二第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B C A C C A D C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C B A C B D B A C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C D C D A C D B B A

二、非选择题:本大题共3小题,共40分。

31.【答案】

(1)发展:通过设立平民保民官,缓和阶级矛盾;通过设置保民官人身不可侵犯,保护了平民的权益,这有助于稳定社会秩序,为古罗马的发展提供了必要的保障;成立拥有全权制订法律的十人团,促进《十二铜表法》颁布,推动罗马法的发展。(结果维度4分,作用维度2分,共6分)

(2)特点:皇权主导立法;重刑轻民、礼法结合;律令分工;具有鲜明的实用主义;自成体系、延续发展。(任答三点即可得6分,意思相近也可给分)

(3)新方向:反对封建君主控制下的法律制度(2分),主张建立以保障人民权利为核心(为民立法)、以限制权力为特征、以人人守法为准则的法治国家。(2分)

32.【答案】

(1)影响:(政治)加强了朝廷对内陆边疆地区的管理;(文化)促进中外文化交流;(经济)阻碍了民间陆路贸易的发展;客观上推动了海路贸易的兴盛。(回答政治或文化影响最多不超过2分;经济影响4分,须包括积极和消极两方面)。

(2)贸易情况:东方商品制作精良,西方对中国商品需求高,中国处于贸易顺差地位(或从东方寻求和购买商品等);殖民者从美洲掠夺白银,一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。(每点3分,两个维度共6分,可适当强调运用历史概念回答)

33.【答案】

示例

观点:中国式现代化道路拓宽了世界现代化路径。

论述:中国共产党领导中国人民建立了社会主义制度,建国初期更多是模仿苏联建立社会主义计划经济体制。到了上世纪70年代中后期,其弊端日益突显。1978年十一届三中全会开启了改革开放,经过二十余年的探索,成功建立了社会主义市场经济体制。该体制极大促进了我国经济发展、人民生活水平与综合国力提升,实现了工业化。社会主义市场经济体制是国际社会主义建设史上的一项伟大创举,同时也为众多发展中国家现代化建设树立了榜样。

中国积极探索世界现代国际社会的治理机制创新。西方国家通过殖民扩张,建立起世界殖民体系,充满了掠夺与剥削。二战后,美苏两国建立雅尔塔体系,实行阵营对抗,冷战。中国实现经济腾飞,在世界上的影响力与日俱增。坚决反对霸权主义、对抗思维、零和游戏等。提出了互利共赢、和平共处的“人类命运共同体”全球现代治理方案。在百年未有之大变局的今天,赢得了越来越多的国家赞同与支持。

中国不仅走出社会主义市场经济体制的国内现代化建设道路,还提出“人类命运共同体”的现代国际社会治理方案。贡献了中国现代化建设方案,极大的拓宽了世界现代化路径。使世界现代化路径多样化特征更为突显,更成为国际社会的主流共识。

(赋分建议:观点正确2分,结合史实论述8分,总结升华1分,表述清晰1分)

同课章节目录