2024—2025学年度重庆市高二第二学期期期末联合考试(康德卷)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度重庆市高二第二学期期期末联合考试(康德卷)历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 804.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 09:34:15 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度重庆市高二第二学期期末联合考试(康德卷)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.孔子认为,“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”;韩非子认为,“矫上之失,诘下之邪,……一民之轨,莫如法。”他们重在讨论( )

A.人性本质的善恶 B.富国强兵的策略

C.社会治理的方式 D.制约君权的路径

2.西汉初年,地方官员权力颇重,贪腐现象较多。汉武帝元封五年,全国划分为十三州部,每州为一个监察区,设刺史一人,秩六百石。刺史出巡所部时,朝廷颁给印绶,郡国要派遣官吏迎接。刺史的设置( )

A.保障了吏治清明 B.完善了地方行政体制

C.削弱了三公权力 D.强化了对地方的监督

3.北周武帝时期制定《大律》,制罪“二十五等”,定罪1537条。隋开皇年间朝廷更定新律,废除了“鞭刑及枭首”等“苛惨之法”,减少死刑81条,流放刑154条,劳役刑等一千余条。这些变化( )

A.受隋初社会现实影响 B.使政府对社会控制减弱

C.标志着中华法系成熟 D.反映出主流思想的改变

4.北宋初年“江北之民杂植诸谷,江南专种粳稻”。为“参植以防水旱”,宋太宗诏令“江南、两浙、荆湖、岭南、福建诸州长吏,劝民益种诸谷,民乏粟、麦、黍、豆种者,于淮北州郡给之。江北诸州亦令就水广种粳稻,并免其租”。《吴郡图经续记》记载:江苏吴郡“刈麦种禾,一岁再熟”。由此可推知,北宋时期( )

A.食物物种种类丰富 B.农业生产能力提升

C.粮食仓储体系完备 D.经济重心南移完成

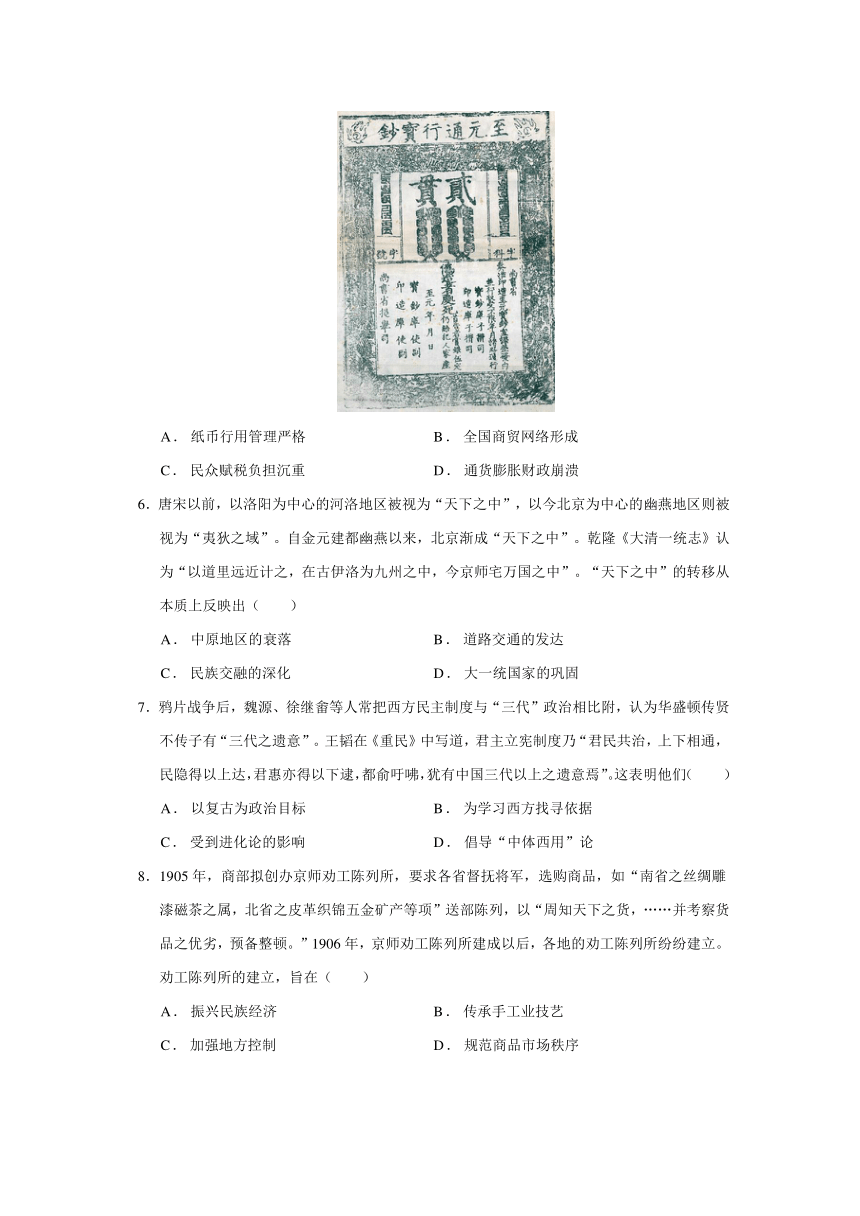

5.至元二十四年(公元1287年),“至元通行宝钞”正式发行。宝钞版面下部印有:“尚书省/奏准印造至元宝钞/宣课差发内/并行收受/不限年月/诸路通行/宝钞库子攒司/印造库子攒司/首告者赏银五定/伪造者处死”。透过这些信息,可以看出当时( )

A.纸币行用管理严格 B.全国商贸网络形成

C.民众赋税负担沉重 D.通货膨胀财政崩溃

6.唐宋以前,以洛阳为中心的河洛地区被视为“天下之中”,以今北京为中心的幽燕地区则被视为“夷狄之域”。自金元建都幽燕以来,北京渐成“天下之中”。乾隆《大清一统志》认为“以道里远近计之,在古伊洛为九州之中,今京师宅万国之中”。“天下之中”的转移从本质上反映出( )

A.中原地区的衰落 B.道路交通的发达

C.民族交融的深化 D.大一统国家的巩固

7.鸦片战争后,魏源、徐继畬等人常把西方民主制度与“三代”政治相比附,认为华盛顿传贤不传子有“三代之遗意”。王韬在《重民》中写道,君主立宪制度乃“君民共治,上下相通,民隐得以上达,君惠亦得以下逮,都俞吁咈,犹有中国三代以上之遗意焉”。这表明他们( )

A.以复古为政治目标 B.为学习西方找寻依据

C.受到进化论的影响 D.倡导“中体西用”论

8.1905年,商部拟创办京师劝工陈列所,要求各省督抚将军,选购商品,如“南省之丝绸雕漆磁茶之属,北省之皮革织锦五金矿产等项”送部陈列,以“周知天下之货,……并考察货品之优劣,预备整顿。”1906年,京师劝工陈列所建成以后,各地的劝工陈列所纷纷建立。劝工陈列所的建立,旨在( )

A.振兴民族经济 B.传承手工业技艺

C.加强地方控制 D.规范商品市场秩序

9.1925年,中共四大召开。会议认为,党的基本组织应是以产业和机关为单位的支部组织,各农村、工厂、学校等凡有党员3人以上就可以成立一个支部,当支部人数过多时,可以分为若干小组。这反映出( )

A.革命统一战线不断扩大 B.国民革命运动蓬勃开展

C.农村包围城市道路开辟 D.中共注重基层组织建设

10.1985年,《中华人民共和国进出口关税条例》对关税减免情况做了如下说明(摘录部分)( )

第二十七条 为国外厂商加工、装配成品和为制造外销产品而进口的原料、辅料、零件、部件、配套件和包装物料,海关按实际加工出口的数量免征进口税。

第二十九条 经济特区、中外合资企业、中外合作经营企业、客商独资经营企业进出口的货物及其他依法给予关税减免优惠的进出口货物,按有关规定减税或者免税。

A.导致政府财政收入下降 B.有利于发挥市场调节功能

C.适应了改革开放的需要 D.表明中国国际影响力提高

11.古埃及人把图书馆称为“生命之屋”。在图书馆中工作的书吏,拥有“神之书吏”“诵读祭司”“医生”“皇室书吏”等诸多头衔,他们辅助国王管理国家。在神庙之中设立的“生命之屋”,维持着神庙的运行。这反映出古埃及( )

A.文明起源较早 B.重视知识理性 C.神权色彩浓厚 D.国家机构完善

12.11世纪,欧洲自治城市在建造市政厅时,为了拓展民众活动的空间而建设大型广场。15世纪时,新兴君主则将广场作为宫殿前的透视空间,强化出宫殿壮观的视觉效果,甚至还以广场为起点开辟出若干放射状的道路。这表明中世纪后期的欧洲( )

A.王权的逐步强化 B.商品经济的繁荣

C.交通设施的改善 D.人文主义的彰显

13.马克思在《资本论》中说:“这种24小时连续不停的生产过程,作为一种制度,直到今天还存在于大不列颠的许多依然“自由”的工业部门中……在这里,劳动过程除了6个工作日每天24小时,在大多数工厂还包括星期日24小时。工人中有男有女,有成年人有儿童。”这种制度( )

A.保证了产品生产质量 B.利于资本家攫取更多利润

C.推动生产日益社会化 D.源于机器在生产中的使用

14.关于什么是社会主义,1918年春列宁在《〈苏维埃政权的当前任务〉一文的几个提纲》提出,“苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等……=总和=社会主义”。这一认识( )

A.为赢得国内战争指明方向 B.是对发展生产力的初步规划

C.基于社会主义的建设实践 D.探索出国家资本主义的道路

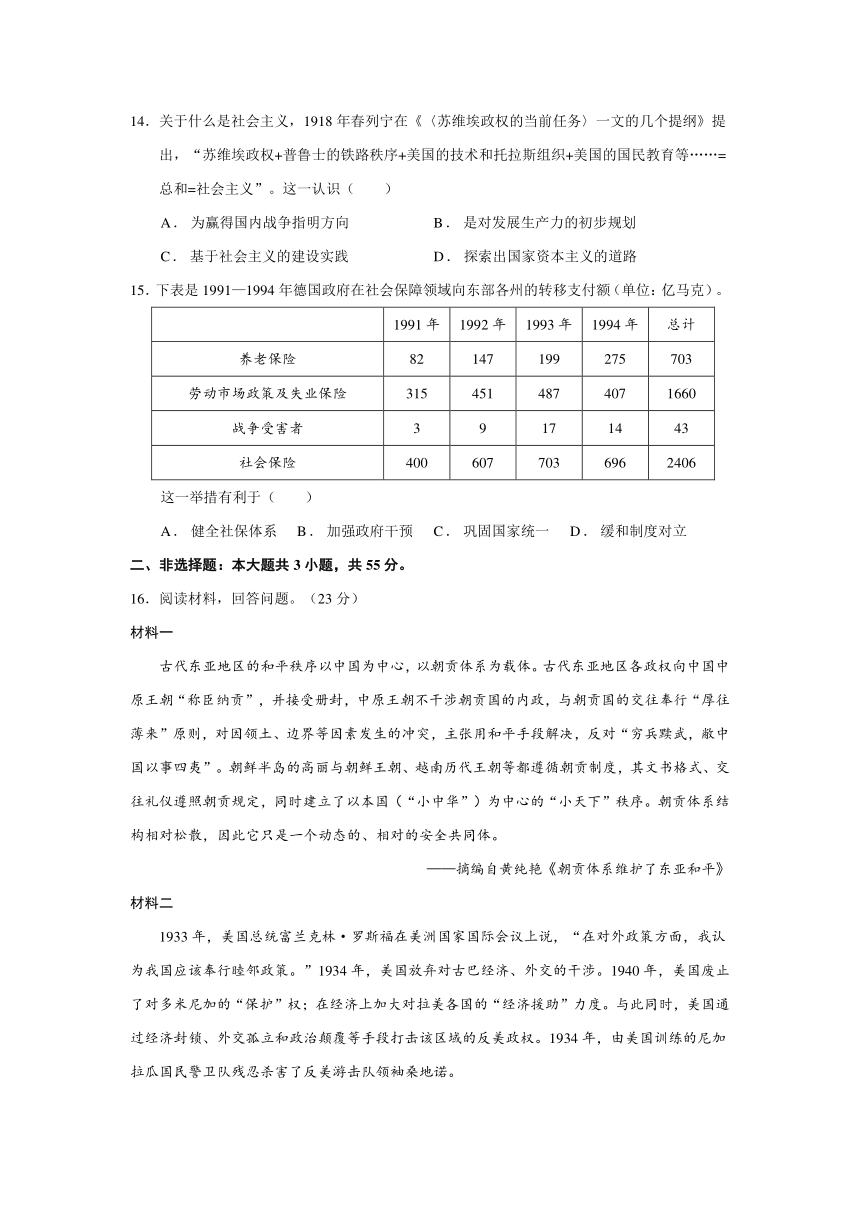

15.下表是1991—1994年德国政府在社会保障领域向东部各州的转移支付额(单位:亿马克)。

1991年 1992年 1993年 1994年 总计

养老保险 82 147 199 275 703

劳动市场政策及失业保险 315 451 487 407 1660

战争受害者 3 9 17 14 43

社会保险 400 607 703 696 2406

这一举措有利于( )

A.健全社保体系 B.加强政府干预 C.巩固国家统一 D.缓和制度对立

二、非选择题:本大题共3小题,共55分。

16.阅读材料,回答问题。(23分)

材料一

古代东亚地区的和平秩序以中国为中心,以朝贡体系为载体。古代东亚地区各政权向中国中原王朝“称臣纳贡”,并接受册封,中原王朝不干涉朝贡国的内政,与朝贡国的交往奉行“厚往薄来”原则,对因领土、边界等因素发生的冲突,主张用和平手段解决,反对“穷兵黩武,敝中国以事四夷”。朝鲜半岛的高丽与朝鲜王朝、越南历代王朝等都遵循朝贡制度,其文书格式、交往礼仪遵照朝贡规定,同时建立了以本国(“小中华”)为中心的“小天下”秩序。朝贡体系结构相对松散,因此它只是一个动态的、相对的安全共同体。

——摘编自黄纯艳《朝贡体系维护了东亚和平》

材料二

1933年,美国总统富兰克林·罗斯福在美洲国家国际会议上说,“在对外政策方面,我认为我国应该奉行睦邻政策。”1934年,美国放弃对古巴经济、外交的干涉。1940年,美国废止了对多米尼加的“保护”权;在经济上加大对拉美各国的“经济援助”力度。与此同时,美国通过经济封锁、外交孤立和政治颠覆等手段打击该区域的反美政权。1934年,由美国训练的尼加拉瓜国民警卫队残忍杀害了反美游击队领袖桑地诺。

——摘编自陈海琪《从门罗主义到睦邻政策:美国对拉美外交政策的演变》

材料三

1954年6月,周恩来分别与印度总理尼赫鲁和缅甸总理吴努发表了联合声明,双方同意本着和平共处五项原则,以和平方式解决双边关系中存在的历史遗留问题,在相互尊重、平等互利等原则基础上增进双边关系。

2013年10月,新中国成立以来的首次周边外交工作座谈会召开,会议强调“让命运共同体意识在周边国家落地生根”。之后,中国以“一带一路”倡议为实践平台,以三大全球倡议为战略指引,共建周边命运共同体。2022年,中国与周边国家贸易总额达2.64万亿美元,占中国全球贸易总额的41.9%。上海合作组织命运共同体建设成果丰硕,有力维护了地区安全和稳定。

——摘编自熊华源《和平共处五项原则的历史演变》等

(1)根据材料一,概括古代中国处理周边国家关系的方式。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析20世纪三十年代美国睦邻政策出台的原因及其影响。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括和平共处五项原则提出的背景,并分析当下中国提出构建“周边命运共同体”的重要意义。(9分)

17.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一

欧洲宗教改革开始后,天主教会把触角伸向东方。来华传教士把中国文化介绍到欧洲,在欧洲形成了长期的“中国热”。利玛窦介绍了中国的科举制度,认为“那些执掌国家大权的人都是通过科举考试”,这是“区别于世界任何一个国家的形式”。法国传教士李明将康熙皇帝描绘为一个极为聪明睿智、宽厚仁爱、勤政爱民的贤明君主,称中国“是已知的人口最稠密而又最繁荣的王国”。有“欧洲孔夫子”之称的伏尔泰谈到孔子时说:“他不是先知,他不自称得到神的启示,他所得到的启示就是经常注意抑制情欲;他只是作为贤者立言,因此中国人只把他视为圣人。”孔子的学说,特别是后来宋明理学所彰显的理性精神都得到欧洲启蒙思想家的青睐,引起他们的思想共鸣。

——摘编自徐宝锋《全球文明视野下“东学西渐”的多维度汉学话语建构》

材料二

利玛窦与徐光启合作翻译了《几何原本》的部分内容,书中使用了几何、点、线等数学概念。徐光启对这部书推崇备至。他说:“《几何原本》者,度数之宗,所以穷方圆平直之情,尽规矩准绳之用也。由显入微,从疑得信,盖不用为用,众用所基,真可谓万象之形囿,百家之学海。此书为益,能令学理者祛其浮气,练其精心;学事者资其定法,发其巧思,故举世无一人不当学……”

利玛窦刊印的《坤舆万国全图》绘有五大洲、四大洋。利玛窦在序言中说:“今不出户庭,历观万国。此于闻见,不无少补。”但一些士大夫将此图视为“邪说惑众”,认为其“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”

——摘编自张栋豪、张胜前《从明末译介的西方逻辑学看中西文化的交汇》等

材料三

近年以来,吾国人之羡慕西洋文明无所不至,自军国大事以至日用细微,无不效法西洋,而于自国固有之文明,几不复置意。……然自欧战发生以来,西洋诸国日以其科学所发明之利器戕杀其同类,悲惨剧烈之状态,不但为吾国历史之所无,亦且为世界从来所未有。吾人对于向所羡慕之西洋文明,已不胜其怀疑之意见,而吾国人之效法西洋文明者,亦不能于道德上或功业上表示其信用于吾人。则吾人今后不可不变其盲从之态度,而一审文明真价之所在。盖吾人意见,以为西洋文明与吾国固有之文明,乃性质之异,而非程度之差。而吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者。

——摘自杜亚泉《静的文明与动的文明》(1916年)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲形成“中国热”的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括徐光启推崇《几何原本》一书的原因,并指出一些士大夫对《坤舆万国全图》的批评所反映的社会现象。(6分)

(3)归纳材料三的基本观点,并结合所学知识对其进行简要评析。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

19世纪中外交通发展简表

时间 主要事件

1807年 美国人富尔顿发明了汽船;19世纪晚期内燃机成为驱动船舶的主要动力;远洋轮船出现。

1814年 英国工程师史蒂芬森改进了蒸汽机车。

1830年 曼彻斯特——利物浦铁路开通,将工业城市与港口城市连接,英国开始加快国内铁路网建设。

1853年 为获取印度棉花原料,孟加拉地区开始修建铁路,以加尔各答为中心的铁路网被铺设开来。

1869年 苏伊士运河开通,成为西欧和南亚、东亚之间最近、最直接的水上通道。

1872年 轮船招商局在上海正式成立,成为中国近代航运史上的里程碑。

1876年 英国人在上海修筑了吴淞铁路。

1881年 清政府为出口唐山开平煤矿资源而建成了唐山至胥各庄的10公里铁路,这是中国人在自己国土上修建的第一条实用铁路。

19世纪90年代初 沙俄开始了在西伯利亚建造铁路的项目,从伊尔库茨克通往符拉迪沃斯托克的东段经由中国境内,称满洲里铁路。

20世纪初 京汉、京奉、津浦、胶济、石太、道清、京包等铁路陆续建成通车。

——摘编自朱明《全球史视野下的水陆交通变迁》

根据材料信息,围绕19世纪中外交通发展拟定一个具体论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

2024—2025学年度重庆市高二第二学期期末联合考试(康德卷)

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D A B A D B A D C

题号 11 12 13 14 15

答案 B A B B C

二、非选择题:本大题共3小题,共55分。

16.【答案】(23分)

(1)方式:政治上建立宗藩体制;经济上厚往薄来;主要采取和平方式处理矛盾。(1点2分,共6分)

(2)原因:美国遭受经济危机的严重冲击;拉美国家民族运动高涨;美国竭力拉拢拉美国家。(1点2分,2点4分,3点5分)

影响:睦邻政策在一定程度上缓和了美国与拉美国家的外交关系;但美国控制拉美的政策实质并未改变。(3分)

(3)背景:新中国坚持独立自主的和平外交政策;抗美援朝战争的胜利提高了中国的国际威望;亚洲地区新兴民族独立国家涌现等。(1点2分,2点4分,3点5分)

意义:有利于维护亚太地区的和平稳定、互利合作;促进中国和周边国家地区经济社会的发展;为构建和谐稳定的世界秩序提供经验借鉴。(1点2分,任答2点即可)

17.【答案】(20分)

(1)原因:新航路开辟后,东西方联系加强;传统中国社会发展成就突出;近代欧洲资本主义发展壮大,要求打破封建专制和宗教神权的束缚。(1点2分,共6分)

(2)原因:该书所体现的数学思维方法,在自然科学体系中具有基础性作用;有助于纠正当时读书人严重脱离社会现实的空疏学风。(1点2分,共4分)

现象:封建士大夫思想封闭保守。(2分)

(3)观点:不能对西方文明盲从盲信,要发扬中华传统文化的时代价值。(3分)

评析:一战促使中国学人对西方资本主义文明进行反思;近代以来学习西方文明并未从根本上改变民族命运。在近代民族危机深重的背景下,这一思考和探索有其积极意义。(3分)也反映出一部分知识分子对传统文明、外来文明的价值缺乏全面而辩证的分析。(2分)

18.【答案】(12分)

评分说明:论题0—2分,指向明确,符合材料信息;阐述部分0—8分,紧扣论题,至少选取两项史实进行阐述;逻辑、结论0—2分,条理清晰,结论合理。

论题示例:论题方向:工业革命与交通发展;技术进步促进交通近代化;交通革命与世界市场(全球联系);交通变革与生产生活;铁路时代的到来;工业文明的全球扩展;中国近代化的艰难发展等。

史实阐述:略。

论题:工业革命与交通发展

阐述:工业革命使得世界进入到蒸汽时代和电气时代,促进了动力的巨大变革,同时也引发了交通领域的变化。蒸汽机的发明,推动了西方近代交通的突破性发展,汽船、火车等新式交通工具和以铁路为代表的新式交通方式也登上历史舞台。19世纪晚期,出现了以内燃机为动力的汽车、远洋轮船等。同时,西方列强凭借技术革命的优势,逐步打开中国大门,客观上推动了近代中国交通运输业的近代化。工业革命的开展,促进了交通方式的革新,促进了世界市场逐步形成,殖民地和半殖民地被迫卷入到资本主义世界市场之中。

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.孔子认为,“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”;韩非子认为,“矫上之失,诘下之邪,……一民之轨,莫如法。”他们重在讨论( )

A.人性本质的善恶 B.富国强兵的策略

C.社会治理的方式 D.制约君权的路径

2.西汉初年,地方官员权力颇重,贪腐现象较多。汉武帝元封五年,全国划分为十三州部,每州为一个监察区,设刺史一人,秩六百石。刺史出巡所部时,朝廷颁给印绶,郡国要派遣官吏迎接。刺史的设置( )

A.保障了吏治清明 B.完善了地方行政体制

C.削弱了三公权力 D.强化了对地方的监督

3.北周武帝时期制定《大律》,制罪“二十五等”,定罪1537条。隋开皇年间朝廷更定新律,废除了“鞭刑及枭首”等“苛惨之法”,减少死刑81条,流放刑154条,劳役刑等一千余条。这些变化( )

A.受隋初社会现实影响 B.使政府对社会控制减弱

C.标志着中华法系成熟 D.反映出主流思想的改变

4.北宋初年“江北之民杂植诸谷,江南专种粳稻”。为“参植以防水旱”,宋太宗诏令“江南、两浙、荆湖、岭南、福建诸州长吏,劝民益种诸谷,民乏粟、麦、黍、豆种者,于淮北州郡给之。江北诸州亦令就水广种粳稻,并免其租”。《吴郡图经续记》记载:江苏吴郡“刈麦种禾,一岁再熟”。由此可推知,北宋时期( )

A.食物物种种类丰富 B.农业生产能力提升

C.粮食仓储体系完备 D.经济重心南移完成

5.至元二十四年(公元1287年),“至元通行宝钞”正式发行。宝钞版面下部印有:“尚书省/奏准印造至元宝钞/宣课差发内/并行收受/不限年月/诸路通行/宝钞库子攒司/印造库子攒司/首告者赏银五定/伪造者处死”。透过这些信息,可以看出当时( )

A.纸币行用管理严格 B.全国商贸网络形成

C.民众赋税负担沉重 D.通货膨胀财政崩溃

6.唐宋以前,以洛阳为中心的河洛地区被视为“天下之中”,以今北京为中心的幽燕地区则被视为“夷狄之域”。自金元建都幽燕以来,北京渐成“天下之中”。乾隆《大清一统志》认为“以道里远近计之,在古伊洛为九州之中,今京师宅万国之中”。“天下之中”的转移从本质上反映出( )

A.中原地区的衰落 B.道路交通的发达

C.民族交融的深化 D.大一统国家的巩固

7.鸦片战争后,魏源、徐继畬等人常把西方民主制度与“三代”政治相比附,认为华盛顿传贤不传子有“三代之遗意”。王韬在《重民》中写道,君主立宪制度乃“君民共治,上下相通,民隐得以上达,君惠亦得以下逮,都俞吁咈,犹有中国三代以上之遗意焉”。这表明他们( )

A.以复古为政治目标 B.为学习西方找寻依据

C.受到进化论的影响 D.倡导“中体西用”论

8.1905年,商部拟创办京师劝工陈列所,要求各省督抚将军,选购商品,如“南省之丝绸雕漆磁茶之属,北省之皮革织锦五金矿产等项”送部陈列,以“周知天下之货,……并考察货品之优劣,预备整顿。”1906年,京师劝工陈列所建成以后,各地的劝工陈列所纷纷建立。劝工陈列所的建立,旨在( )

A.振兴民族经济 B.传承手工业技艺

C.加强地方控制 D.规范商品市场秩序

9.1925年,中共四大召开。会议认为,党的基本组织应是以产业和机关为单位的支部组织,各农村、工厂、学校等凡有党员3人以上就可以成立一个支部,当支部人数过多时,可以分为若干小组。这反映出( )

A.革命统一战线不断扩大 B.国民革命运动蓬勃开展

C.农村包围城市道路开辟 D.中共注重基层组织建设

10.1985年,《中华人民共和国进出口关税条例》对关税减免情况做了如下说明(摘录部分)( )

第二十七条 为国外厂商加工、装配成品和为制造外销产品而进口的原料、辅料、零件、部件、配套件和包装物料,海关按实际加工出口的数量免征进口税。

第二十九条 经济特区、中外合资企业、中外合作经营企业、客商独资经营企业进出口的货物及其他依法给予关税减免优惠的进出口货物,按有关规定减税或者免税。

A.导致政府财政收入下降 B.有利于发挥市场调节功能

C.适应了改革开放的需要 D.表明中国国际影响力提高

11.古埃及人把图书馆称为“生命之屋”。在图书馆中工作的书吏,拥有“神之书吏”“诵读祭司”“医生”“皇室书吏”等诸多头衔,他们辅助国王管理国家。在神庙之中设立的“生命之屋”,维持着神庙的运行。这反映出古埃及( )

A.文明起源较早 B.重视知识理性 C.神权色彩浓厚 D.国家机构完善

12.11世纪,欧洲自治城市在建造市政厅时,为了拓展民众活动的空间而建设大型广场。15世纪时,新兴君主则将广场作为宫殿前的透视空间,强化出宫殿壮观的视觉效果,甚至还以广场为起点开辟出若干放射状的道路。这表明中世纪后期的欧洲( )

A.王权的逐步强化 B.商品经济的繁荣

C.交通设施的改善 D.人文主义的彰显

13.马克思在《资本论》中说:“这种24小时连续不停的生产过程,作为一种制度,直到今天还存在于大不列颠的许多依然“自由”的工业部门中……在这里,劳动过程除了6个工作日每天24小时,在大多数工厂还包括星期日24小时。工人中有男有女,有成年人有儿童。”这种制度( )

A.保证了产品生产质量 B.利于资本家攫取更多利润

C.推动生产日益社会化 D.源于机器在生产中的使用

14.关于什么是社会主义,1918年春列宁在《〈苏维埃政权的当前任务〉一文的几个提纲》提出,“苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等……=总和=社会主义”。这一认识( )

A.为赢得国内战争指明方向 B.是对发展生产力的初步规划

C.基于社会主义的建设实践 D.探索出国家资本主义的道路

15.下表是1991—1994年德国政府在社会保障领域向东部各州的转移支付额(单位:亿马克)。

1991年 1992年 1993年 1994年 总计

养老保险 82 147 199 275 703

劳动市场政策及失业保险 315 451 487 407 1660

战争受害者 3 9 17 14 43

社会保险 400 607 703 696 2406

这一举措有利于( )

A.健全社保体系 B.加强政府干预 C.巩固国家统一 D.缓和制度对立

二、非选择题:本大题共3小题,共55分。

16.阅读材料,回答问题。(23分)

材料一

古代东亚地区的和平秩序以中国为中心,以朝贡体系为载体。古代东亚地区各政权向中国中原王朝“称臣纳贡”,并接受册封,中原王朝不干涉朝贡国的内政,与朝贡国的交往奉行“厚往薄来”原则,对因领土、边界等因素发生的冲突,主张用和平手段解决,反对“穷兵黩武,敝中国以事四夷”。朝鲜半岛的高丽与朝鲜王朝、越南历代王朝等都遵循朝贡制度,其文书格式、交往礼仪遵照朝贡规定,同时建立了以本国(“小中华”)为中心的“小天下”秩序。朝贡体系结构相对松散,因此它只是一个动态的、相对的安全共同体。

——摘编自黄纯艳《朝贡体系维护了东亚和平》

材料二

1933年,美国总统富兰克林·罗斯福在美洲国家国际会议上说,“在对外政策方面,我认为我国应该奉行睦邻政策。”1934年,美国放弃对古巴经济、外交的干涉。1940年,美国废止了对多米尼加的“保护”权;在经济上加大对拉美各国的“经济援助”力度。与此同时,美国通过经济封锁、外交孤立和政治颠覆等手段打击该区域的反美政权。1934年,由美国训练的尼加拉瓜国民警卫队残忍杀害了反美游击队领袖桑地诺。

——摘编自陈海琪《从门罗主义到睦邻政策:美国对拉美外交政策的演变》

材料三

1954年6月,周恩来分别与印度总理尼赫鲁和缅甸总理吴努发表了联合声明,双方同意本着和平共处五项原则,以和平方式解决双边关系中存在的历史遗留问题,在相互尊重、平等互利等原则基础上增进双边关系。

2013年10月,新中国成立以来的首次周边外交工作座谈会召开,会议强调“让命运共同体意识在周边国家落地生根”。之后,中国以“一带一路”倡议为实践平台,以三大全球倡议为战略指引,共建周边命运共同体。2022年,中国与周边国家贸易总额达2.64万亿美元,占中国全球贸易总额的41.9%。上海合作组织命运共同体建设成果丰硕,有力维护了地区安全和稳定。

——摘编自熊华源《和平共处五项原则的历史演变》等

(1)根据材料一,概括古代中国处理周边国家关系的方式。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析20世纪三十年代美国睦邻政策出台的原因及其影响。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括和平共处五项原则提出的背景,并分析当下中国提出构建“周边命运共同体”的重要意义。(9分)

17.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一

欧洲宗教改革开始后,天主教会把触角伸向东方。来华传教士把中国文化介绍到欧洲,在欧洲形成了长期的“中国热”。利玛窦介绍了中国的科举制度,认为“那些执掌国家大权的人都是通过科举考试”,这是“区别于世界任何一个国家的形式”。法国传教士李明将康熙皇帝描绘为一个极为聪明睿智、宽厚仁爱、勤政爱民的贤明君主,称中国“是已知的人口最稠密而又最繁荣的王国”。有“欧洲孔夫子”之称的伏尔泰谈到孔子时说:“他不是先知,他不自称得到神的启示,他所得到的启示就是经常注意抑制情欲;他只是作为贤者立言,因此中国人只把他视为圣人。”孔子的学说,特别是后来宋明理学所彰显的理性精神都得到欧洲启蒙思想家的青睐,引起他们的思想共鸣。

——摘编自徐宝锋《全球文明视野下“东学西渐”的多维度汉学话语建构》

材料二

利玛窦与徐光启合作翻译了《几何原本》的部分内容,书中使用了几何、点、线等数学概念。徐光启对这部书推崇备至。他说:“《几何原本》者,度数之宗,所以穷方圆平直之情,尽规矩准绳之用也。由显入微,从疑得信,盖不用为用,众用所基,真可谓万象之形囿,百家之学海。此书为益,能令学理者祛其浮气,练其精心;学事者资其定法,发其巧思,故举世无一人不当学……”

利玛窦刊印的《坤舆万国全图》绘有五大洲、四大洋。利玛窦在序言中说:“今不出户庭,历观万国。此于闻见,不无少补。”但一些士大夫将此图视为“邪说惑众”,认为其“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”

——摘编自张栋豪、张胜前《从明末译介的西方逻辑学看中西文化的交汇》等

材料三

近年以来,吾国人之羡慕西洋文明无所不至,自军国大事以至日用细微,无不效法西洋,而于自国固有之文明,几不复置意。……然自欧战发生以来,西洋诸国日以其科学所发明之利器戕杀其同类,悲惨剧烈之状态,不但为吾国历史之所无,亦且为世界从来所未有。吾人对于向所羡慕之西洋文明,已不胜其怀疑之意见,而吾国人之效法西洋文明者,亦不能于道德上或功业上表示其信用于吾人。则吾人今后不可不变其盲从之态度,而一审文明真价之所在。盖吾人意见,以为西洋文明与吾国固有之文明,乃性质之异,而非程度之差。而吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者。

——摘自杜亚泉《静的文明与动的文明》(1916年)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲形成“中国热”的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括徐光启推崇《几何原本》一书的原因,并指出一些士大夫对《坤舆万国全图》的批评所反映的社会现象。(6分)

(3)归纳材料三的基本观点,并结合所学知识对其进行简要评析。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

19世纪中外交通发展简表

时间 主要事件

1807年 美国人富尔顿发明了汽船;19世纪晚期内燃机成为驱动船舶的主要动力;远洋轮船出现。

1814年 英国工程师史蒂芬森改进了蒸汽机车。

1830年 曼彻斯特——利物浦铁路开通,将工业城市与港口城市连接,英国开始加快国内铁路网建设。

1853年 为获取印度棉花原料,孟加拉地区开始修建铁路,以加尔各答为中心的铁路网被铺设开来。

1869年 苏伊士运河开通,成为西欧和南亚、东亚之间最近、最直接的水上通道。

1872年 轮船招商局在上海正式成立,成为中国近代航运史上的里程碑。

1876年 英国人在上海修筑了吴淞铁路。

1881年 清政府为出口唐山开平煤矿资源而建成了唐山至胥各庄的10公里铁路,这是中国人在自己国土上修建的第一条实用铁路。

19世纪90年代初 沙俄开始了在西伯利亚建造铁路的项目,从伊尔库茨克通往符拉迪沃斯托克的东段经由中国境内,称满洲里铁路。

20世纪初 京汉、京奉、津浦、胶济、石太、道清、京包等铁路陆续建成通车。

——摘编自朱明《全球史视野下的水陆交通变迁》

根据材料信息,围绕19世纪中外交通发展拟定一个具体论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

2024—2025学年度重庆市高二第二学期期末联合考试(康德卷)

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D A B A D B A D C

题号 11 12 13 14 15

答案 B A B B C

二、非选择题:本大题共3小题,共55分。

16.【答案】(23分)

(1)方式:政治上建立宗藩体制;经济上厚往薄来;主要采取和平方式处理矛盾。(1点2分,共6分)

(2)原因:美国遭受经济危机的严重冲击;拉美国家民族运动高涨;美国竭力拉拢拉美国家。(1点2分,2点4分,3点5分)

影响:睦邻政策在一定程度上缓和了美国与拉美国家的外交关系;但美国控制拉美的政策实质并未改变。(3分)

(3)背景:新中国坚持独立自主的和平外交政策;抗美援朝战争的胜利提高了中国的国际威望;亚洲地区新兴民族独立国家涌现等。(1点2分,2点4分,3点5分)

意义:有利于维护亚太地区的和平稳定、互利合作;促进中国和周边国家地区经济社会的发展;为构建和谐稳定的世界秩序提供经验借鉴。(1点2分,任答2点即可)

17.【答案】(20分)

(1)原因:新航路开辟后,东西方联系加强;传统中国社会发展成就突出;近代欧洲资本主义发展壮大,要求打破封建专制和宗教神权的束缚。(1点2分,共6分)

(2)原因:该书所体现的数学思维方法,在自然科学体系中具有基础性作用;有助于纠正当时读书人严重脱离社会现实的空疏学风。(1点2分,共4分)

现象:封建士大夫思想封闭保守。(2分)

(3)观点:不能对西方文明盲从盲信,要发扬中华传统文化的时代价值。(3分)

评析:一战促使中国学人对西方资本主义文明进行反思;近代以来学习西方文明并未从根本上改变民族命运。在近代民族危机深重的背景下,这一思考和探索有其积极意义。(3分)也反映出一部分知识分子对传统文明、外来文明的价值缺乏全面而辩证的分析。(2分)

18.【答案】(12分)

评分说明:论题0—2分,指向明确,符合材料信息;阐述部分0—8分,紧扣论题,至少选取两项史实进行阐述;逻辑、结论0—2分,条理清晰,结论合理。

论题示例:论题方向:工业革命与交通发展;技术进步促进交通近代化;交通革命与世界市场(全球联系);交通变革与生产生活;铁路时代的到来;工业文明的全球扩展;中国近代化的艰难发展等。

史实阐述:略。

论题:工业革命与交通发展

阐述:工业革命使得世界进入到蒸汽时代和电气时代,促进了动力的巨大变革,同时也引发了交通领域的变化。蒸汽机的发明,推动了西方近代交通的突破性发展,汽船、火车等新式交通工具和以铁路为代表的新式交通方式也登上历史舞台。19世纪晚期,出现了以内燃机为动力的汽车、远洋轮船等。同时,西方列强凭借技术革命的优势,逐步打开中国大门,客观上推动了近代中国交通运输业的近代化。工业革命的开展,促进了交通方式的革新,促进了世界市场逐步形成,殖民地和半殖民地被迫卷入到资本主义世界市场之中。

同课章节目录