青岛版(六三制2017秋)小学科学四年级下册第二单元《声音的秘密》大单元整体教学设计

文档属性

| 名称 | 青岛版(六三制2017秋)小学科学四年级下册第二单元《声音的秘密》大单元整体教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 青岛版(六三制2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 13:13:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

基本信息

学科 小学科学 版本 青岛版·六三制

年级 四年级下册

单元名称 第2单元《声音的秘密》

单元主题 声波探秘:从产生到应用

课时安排 5课时

一、单元主题

“声波探秘:从产生到应用”

本单元围绕“声音的产生、传播、变化及噪声防治”展开,引导学生通过观察、实验、推理与工程实践,理解声音的本质及其应用,培养科学探究能力与社会责任感。

二、单元情景

“声学工程师的挑战”

班级成立“声学探秘小队”,接受任务——帮助社区解决噪音污染问题,并设计一款校园噪音监测器。通过连续一周的探究活动,从“发现声音奥秘”到“应用声学原理解决实际问题”,最终完成噪音监测模型,理解声音科学与人类生活的密切联系。

核心任务:

1.任务一:破解声音之谜(探究声音的产生与传播条件)

2.任务二:追踪声音的轨迹(分析声音传播方向与能量)

3.任务三:声音的变奏曲(研究声音高低、强弱变化规律)

4.任务四:守护宁静家园(设计噪音防治方案与模型)

三、课标分析

对应《义务教育科学课程标准(2022)》:

3.物质的运动与相互作用 3.1 声音的产生与传播 ①描述声音产生的条件;说明声音能在不同物质中传播。

13.工程设计与物化 13.1 工程设计的基本流程 ⑤通过设计与制作简单装置解决实际噪音问题,分析模型不足并改进。

跨学科概念 技术与工程(T)、数学建模(M)、社会责任(STS) 能用图表记录数据,形成初步的逻辑推理能力;了解噪声危害,提出环保方案。

四、教材分析

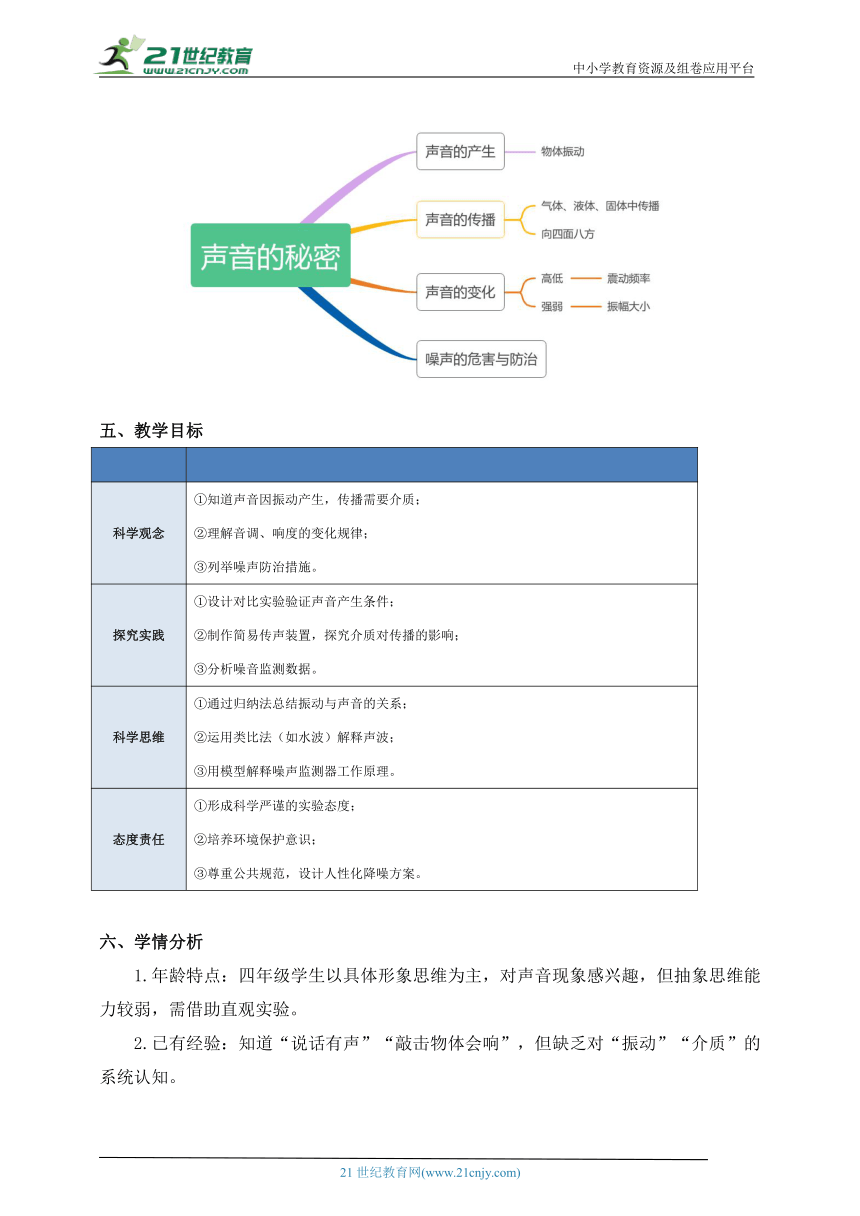

本单元包括《声音的产生》、《声音的传播》、《声音的变化》、《噪声的危害与防治》这4课。

第5课《声音的产生》通过实验带领学生探究声音是如何产生的。学生将使用简单的实验器材,如鼓、橡皮筋、音叉等,观察这些物体在发声时的振动现象。

第6课《声音的传播》主要探讨声音的传播方式和途径。学生将通过实验观察声音在气体、液体和固体中的传播现象,理解声音可以在不同物质中向各个方向传播。能够认识到声音传播需要介质,并了解声音在不同介质中传播速度的差异。

第7课《声音的变化》主要探讨声音的高低和强弱变化。学生将通过制作简易的音乐装置,如水杯琴等,观察并理解振动频率与声音高低的关系,以及振幅与声音强弱的关系。

第8课《噪声的危害与防治》主要讲解噪声的危害以及防治方法。学生将通过查阅书刊或其他信息源,了解噪声对环境和人类生活的影响,学习减少噪声对人的影响的具体措施,并了解控制噪声的新技术。通过实验和讨论,学生能够区分乐音和噪声,并培养参与环境保护的意识。

本单元的各课之间紧密相连,共同构成了对声音现象的全面探究。从声音的产生到传播,再到声音的变化和噪声的危害与防治,形成了一个完整的知识体系。每一课都是对声音现象某一方面的深入探讨,为后续课程的学习打下基础。

教学目标

科学观念 ①知道声音因振动产生,传播需要介质; ②理解音调、响度的变化规律; ③列举噪声防治措施。

探究实践 ①设计对比实验验证声音产生条件; ②制作简易传声装置,探究介质对传播的影响; ③分析噪音监测数据。

科学思维 ①通过归纳法总结振动与声音的关系; ②运用类比法(如水波)解释声波; ③用模型解释噪声监测器工作原理。

态度责任 ①形成科学严谨的实验态度; ②培养环境保护意识; ③尊重公共规范,设计人性化降噪方案。

六、学情分析

1.年龄特点:四年级学生以具体形象思维为主,对声音现象感兴趣,但抽象思维能力较弱,需借助直观实验。

2.已有经验:知道“说话有声”“敲击物体会响”,但缺乏对“振动”“介质”的系统认知。

3.学习难点:理解真空不能传声;区分音调与响度的本质差异;噪声防治方案的科学性与可行性。

七、学习活动设计

(一)活动1:声音诞生记(对应第5课《声音的产生》)

1.主题:寻找生活中的声音来源

2.目标:探究物体振动与声音的关系。

3.达成方式:

①实验:敲击音叉放入水中观察水花;拉动橡皮筋感受振动。

②学科融合:语文(撰写实验日记);美术(绘制振动轨迹图)。

(二)活动2:声波追击战(对应第6课《声音的传播》)

1.主题:声音的“旅行”路径

2.目标:验证声音在固体、液体、气体中的传播方向。

3.达成方式:

①实验:用棉线电话传声;水下敲击石块听声。

②数学:绘制声波传播方向折线图。

(三)活动3:声音变变变(对应第7课《声音的变化》)

1.主题:控制声音的“魔法”

2.目标:探究音调、响度与振动频率、幅度的关系。

3.达成方式:

①制作“水杯琴”改变水量调音;用分贝仪测量不同力度击鼓的响度。

②艺术:演奏简单旋律,感受音调变化。

(四)活动4:静音小卫士(对应第8课《噪声的危害与防治》)

1.主题:社区降噪计划

2.目标:分析噪声来源,设计防治模型。

3.达成方式:

①社会调查:记录校园不同时段噪声分贝值。

②工程制作:用纸箱、海绵等材料制作简易消音装置。

八、教学方法

1.任务驱动法:以“社区降噪计划”为主线,分解为“问题诊断—方案设计—模型验证”子任务。

2.实验探究法:指导设计对比实验(如“有无介质传声对比”),强调变量控制。

3.项目式学习:噪音监测器模型制作需综合声学、数学测量、工程结构知识,跨学科合作完成。

九、学习方法

1.小组合作学习:4人小组分工记录数据、操作实验、分析结果。

2.观察记录法:使用《声音日记本》记录不同实验现象。

3.类比推理:将声波类比水波,通过可视化实验(如水面振动)理解抽象概念。

十、评价策略

(一)总体评价

1.过程性评价(60%):学习单完成度、实验操作规范性、小组贡献度。

2.终结性评价(40%):噪音监测模型的功能性、创意性与展示答辩。

(二)分活动评价表

活动1:声音的产生 观察记录准确性 能识别1种物体发声时的振动现象 能描述3种物体发声时的振动特征 能绘制不同物体的振动原理示意图

实验规范性 在教师指导下完成振动实验 能自主完成振动实验并记录现象 能改进实验方法并分析振动强度与声音大小的关系

活动2:声音的传播 材料工具运用 在提示下使用固体/液体/气体材料测试传声效果 能独立选择不同介质进行传播效果对比 能设计新型传导装置验证声音传播方向

探究科学性 简单复述实验结论 能通过数据分析总结不同介质传声差异 能建立"振动传递链"模型解释传播原理

活动3:声音的变化 变量控制能力 改变单一变量(钢尺长度)观测振动频率 控制两变量(长度+用力)进行对比实验 能自主设计多因素对音调影响的实验方案

量化分析能力 用"快/慢"描述振动 能用快慢次数定量表达振动频率 能将数据转化为统计图表并分析规律

活动4:噪声防治 社会应用意识 列举3种生活中常见的噪声源 分类说明不同场景的降噪措施 能提出创新降噪方案并论证可行性

公民责任认知 知道要远离噪声环境 能主动制止身边的噪声污染行为 能在社区开展噪声污染防治宣传活动

作业设计

活动1:声音产生实验日记(分层作业)

基础作业 整理声音产生条件笔记。 ★:记录关键词; ★★:图文结合; ★★★:附加生活案例。

提升作业 设计“振动停,声音止”实验。 ★:简单操作; ★★:对比两种物体; ★★★:创新实验方法。

拓展作业 拍摄家庭乐器演奏视频,标注振动部位。 ★:录制视频; ★★:解说振动原理; ★★★:多乐器对比分析。

活动2:声音的传播(分层作业)

基础作业 (实验观察) 选择5种家庭材料测试传声效果,填写实验记录表 ★:完成3种材料测试 ★★:完成5种+描述现象 ★★★:完成7种+分析材料特性

提升作业 (模型制作) 制作"传声管道"模型,用不同材质管子对比传输效果 ★:完成单材质管道 ★★:完成双材质对比 ★★★:制作三材质可换装模型+数据分析

拓展作业 (应用探究) 调研建筑工地的隔音设施,分析其工作原理并提出改进建议 ★:识别2种隔音设施 ★★:说明工作原理 ★★★:提出专利式创新方案

活动3:声音的变化

基础作业 (数据采集) 测量同一钢尺不同伸出长度时的振动次数,绘制音调变化曲线 ★:完成3组数据 ★★:完成5组+画折线图 ★★★:完成7组+推导弦长与频率关系式

提升作业 (乐器改造) 通过改变容器水量制作音阶水杯琴,能演奏简单旋律 ★:制作3音阶水杯 ★★:完成5音阶+演奏片段 ★★★:创作8音阶完整曲目

拓展作业 (智能应用) 设计利用传感器测量声音频率的电子装置,说明工作原理 ★:理解频率检测原理 ★★:搭建原型装置 ★★★:开发可视化交互界面

活动4:噪声防治

基础作业 (社会调查) 绘制学校周边噪声分布热力图,标注主要噪声源 ★:标注3处噪声源 ★★:完成动态分布图 ★★★:建立三维噪声模型

提升作业 (产品设计) 设计多功能降噪耳塞,标注各结构的降噪功能 ★:单功能外型设计 ★★:复合功能设计 ★★★:仿生自适应降噪方案

拓展作业 (政策建言) 撰写《校园安静空间建设倡议书》,需包含现状分析/优化方案/效益评估 ★:列出3条建议 ★★:形成完整倡议框架 ★★★:提供实施路径与预算方案

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

基本信息

学科 小学科学 版本 青岛版·六三制

年级 四年级下册

单元名称 第2单元《声音的秘密》

单元主题 声波探秘:从产生到应用

课时安排 5课时

一、单元主题

“声波探秘:从产生到应用”

本单元围绕“声音的产生、传播、变化及噪声防治”展开,引导学生通过观察、实验、推理与工程实践,理解声音的本质及其应用,培养科学探究能力与社会责任感。

二、单元情景

“声学工程师的挑战”

班级成立“声学探秘小队”,接受任务——帮助社区解决噪音污染问题,并设计一款校园噪音监测器。通过连续一周的探究活动,从“发现声音奥秘”到“应用声学原理解决实际问题”,最终完成噪音监测模型,理解声音科学与人类生活的密切联系。

核心任务:

1.任务一:破解声音之谜(探究声音的产生与传播条件)

2.任务二:追踪声音的轨迹(分析声音传播方向与能量)

3.任务三:声音的变奏曲(研究声音高低、强弱变化规律)

4.任务四:守护宁静家园(设计噪音防治方案与模型)

三、课标分析

对应《义务教育科学课程标准(2022)》:

3.物质的运动与相互作用 3.1 声音的产生与传播 ①描述声音产生的条件;说明声音能在不同物质中传播。

13.工程设计与物化 13.1 工程设计的基本流程 ⑤通过设计与制作简单装置解决实际噪音问题,分析模型不足并改进。

跨学科概念 技术与工程(T)、数学建模(M)、社会责任(STS) 能用图表记录数据,形成初步的逻辑推理能力;了解噪声危害,提出环保方案。

四、教材分析

本单元包括《声音的产生》、《声音的传播》、《声音的变化》、《噪声的危害与防治》这4课。

第5课《声音的产生》通过实验带领学生探究声音是如何产生的。学生将使用简单的实验器材,如鼓、橡皮筋、音叉等,观察这些物体在发声时的振动现象。

第6课《声音的传播》主要探讨声音的传播方式和途径。学生将通过实验观察声音在气体、液体和固体中的传播现象,理解声音可以在不同物质中向各个方向传播。能够认识到声音传播需要介质,并了解声音在不同介质中传播速度的差异。

第7课《声音的变化》主要探讨声音的高低和强弱变化。学生将通过制作简易的音乐装置,如水杯琴等,观察并理解振动频率与声音高低的关系,以及振幅与声音强弱的关系。

第8课《噪声的危害与防治》主要讲解噪声的危害以及防治方法。学生将通过查阅书刊或其他信息源,了解噪声对环境和人类生活的影响,学习减少噪声对人的影响的具体措施,并了解控制噪声的新技术。通过实验和讨论,学生能够区分乐音和噪声,并培养参与环境保护的意识。

本单元的各课之间紧密相连,共同构成了对声音现象的全面探究。从声音的产生到传播,再到声音的变化和噪声的危害与防治,形成了一个完整的知识体系。每一课都是对声音现象某一方面的深入探讨,为后续课程的学习打下基础。

教学目标

科学观念 ①知道声音因振动产生,传播需要介质; ②理解音调、响度的变化规律; ③列举噪声防治措施。

探究实践 ①设计对比实验验证声音产生条件; ②制作简易传声装置,探究介质对传播的影响; ③分析噪音监测数据。

科学思维 ①通过归纳法总结振动与声音的关系; ②运用类比法(如水波)解释声波; ③用模型解释噪声监测器工作原理。

态度责任 ①形成科学严谨的实验态度; ②培养环境保护意识; ③尊重公共规范,设计人性化降噪方案。

六、学情分析

1.年龄特点:四年级学生以具体形象思维为主,对声音现象感兴趣,但抽象思维能力较弱,需借助直观实验。

2.已有经验:知道“说话有声”“敲击物体会响”,但缺乏对“振动”“介质”的系统认知。

3.学习难点:理解真空不能传声;区分音调与响度的本质差异;噪声防治方案的科学性与可行性。

七、学习活动设计

(一)活动1:声音诞生记(对应第5课《声音的产生》)

1.主题:寻找生活中的声音来源

2.目标:探究物体振动与声音的关系。

3.达成方式:

①实验:敲击音叉放入水中观察水花;拉动橡皮筋感受振动。

②学科融合:语文(撰写实验日记);美术(绘制振动轨迹图)。

(二)活动2:声波追击战(对应第6课《声音的传播》)

1.主题:声音的“旅行”路径

2.目标:验证声音在固体、液体、气体中的传播方向。

3.达成方式:

①实验:用棉线电话传声;水下敲击石块听声。

②数学:绘制声波传播方向折线图。

(三)活动3:声音变变变(对应第7课《声音的变化》)

1.主题:控制声音的“魔法”

2.目标:探究音调、响度与振动频率、幅度的关系。

3.达成方式:

①制作“水杯琴”改变水量调音;用分贝仪测量不同力度击鼓的响度。

②艺术:演奏简单旋律,感受音调变化。

(四)活动4:静音小卫士(对应第8课《噪声的危害与防治》)

1.主题:社区降噪计划

2.目标:分析噪声来源,设计防治模型。

3.达成方式:

①社会调查:记录校园不同时段噪声分贝值。

②工程制作:用纸箱、海绵等材料制作简易消音装置。

八、教学方法

1.任务驱动法:以“社区降噪计划”为主线,分解为“问题诊断—方案设计—模型验证”子任务。

2.实验探究法:指导设计对比实验(如“有无介质传声对比”),强调变量控制。

3.项目式学习:噪音监测器模型制作需综合声学、数学测量、工程结构知识,跨学科合作完成。

九、学习方法

1.小组合作学习:4人小组分工记录数据、操作实验、分析结果。

2.观察记录法:使用《声音日记本》记录不同实验现象。

3.类比推理:将声波类比水波,通过可视化实验(如水面振动)理解抽象概念。

十、评价策略

(一)总体评价

1.过程性评价(60%):学习单完成度、实验操作规范性、小组贡献度。

2.终结性评价(40%):噪音监测模型的功能性、创意性与展示答辩。

(二)分活动评价表

活动1:声音的产生 观察记录准确性 能识别1种物体发声时的振动现象 能描述3种物体发声时的振动特征 能绘制不同物体的振动原理示意图

实验规范性 在教师指导下完成振动实验 能自主完成振动实验并记录现象 能改进实验方法并分析振动强度与声音大小的关系

活动2:声音的传播 材料工具运用 在提示下使用固体/液体/气体材料测试传声效果 能独立选择不同介质进行传播效果对比 能设计新型传导装置验证声音传播方向

探究科学性 简单复述实验结论 能通过数据分析总结不同介质传声差异 能建立"振动传递链"模型解释传播原理

活动3:声音的变化 变量控制能力 改变单一变量(钢尺长度)观测振动频率 控制两变量(长度+用力)进行对比实验 能自主设计多因素对音调影响的实验方案

量化分析能力 用"快/慢"描述振动 能用快慢次数定量表达振动频率 能将数据转化为统计图表并分析规律

活动4:噪声防治 社会应用意识 列举3种生活中常见的噪声源 分类说明不同场景的降噪措施 能提出创新降噪方案并论证可行性

公民责任认知 知道要远离噪声环境 能主动制止身边的噪声污染行为 能在社区开展噪声污染防治宣传活动

作业设计

活动1:声音产生实验日记(分层作业)

基础作业 整理声音产生条件笔记。 ★:记录关键词; ★★:图文结合; ★★★:附加生活案例。

提升作业 设计“振动停,声音止”实验。 ★:简单操作; ★★:对比两种物体; ★★★:创新实验方法。

拓展作业 拍摄家庭乐器演奏视频,标注振动部位。 ★:录制视频; ★★:解说振动原理; ★★★:多乐器对比分析。

活动2:声音的传播(分层作业)

基础作业 (实验观察) 选择5种家庭材料测试传声效果,填写实验记录表 ★:完成3种材料测试 ★★:完成5种+描述现象 ★★★:完成7种+分析材料特性

提升作业 (模型制作) 制作"传声管道"模型,用不同材质管子对比传输效果 ★:完成单材质管道 ★★:完成双材质对比 ★★★:制作三材质可换装模型+数据分析

拓展作业 (应用探究) 调研建筑工地的隔音设施,分析其工作原理并提出改进建议 ★:识别2种隔音设施 ★★:说明工作原理 ★★★:提出专利式创新方案

活动3:声音的变化

基础作业 (数据采集) 测量同一钢尺不同伸出长度时的振动次数,绘制音调变化曲线 ★:完成3组数据 ★★:完成5组+画折线图 ★★★:完成7组+推导弦长与频率关系式

提升作业 (乐器改造) 通过改变容器水量制作音阶水杯琴,能演奏简单旋律 ★:制作3音阶水杯 ★★:完成5音阶+演奏片段 ★★★:创作8音阶完整曲目

拓展作业 (智能应用) 设计利用传感器测量声音频率的电子装置,说明工作原理 ★:理解频率检测原理 ★★:搭建原型装置 ★★★:开发可视化交互界面

活动4:噪声防治

基础作业 (社会调查) 绘制学校周边噪声分布热力图,标注主要噪声源 ★:标注3处噪声源 ★★:完成动态分布图 ★★★:建立三维噪声模型

提升作业 (产品设计) 设计多功能降噪耳塞,标注各结构的降噪功能 ★:单功能外型设计 ★★:复合功能设计 ★★★:仿生自适应降噪方案

拓展作业 (政策建言) 撰写《校园安静空间建设倡议书》,需包含现状分析/优化方案/效益评估 ★:列出3条建议 ★★:形成完整倡议框架 ★★★:提供实施路径与预算方案

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)