25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第四单元 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第四单元 试卷(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 232.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2026-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第四单元 村落、城镇与居住环境

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.村落产生之后建有住宅、仓廪、地窖等建筑分区。如在半坡氏族聚落分区中,居住房屋和大部分经济性建筑,如贮藏粮食的窖穴、饲养家畜的圈栏等,集中分布在聚落的中心,构成一个占地约3 000平方米的居住区,成为整个聚落的重心。这表明( )

A.农业在村落中占据重要地位

B.村落出现后人们以定居生活为主

C.村落最早产生于中国

D.村落为人们的防卫提供了保障

2.据方志记载,宋代湖州所辖乌程县震泽乡的南林村,原本只是一个普通的乡村聚落,随着当地草市规模不断扩大、功能日渐完善而成长为经济市镇,“市井繁阜,商贾辐辏”,到南宋理宗淳祐年间,其获得官方认可升级为镇。南林升级为镇的主要原因是( )

A.政治时局的剧烈变迁 B.商品经济的持续发展

C.不抑兼并的土地政策 D.经济重心的不断南移

3.石库门形成于19世纪中期,是上海最具代表性的民居,多为砖木结构的二层楼房,坡型屋顶常带有“老虎窗”(英语“Roof”转化),多采用仪门样式门楼,大门两侧立柱风格多样,弄口有牌楼。该民居( )

A.改善了民众的居住条件 B.契合了当地的自然环境

C.融汇了中西民居的特点 D.体现了质朴实用的风格

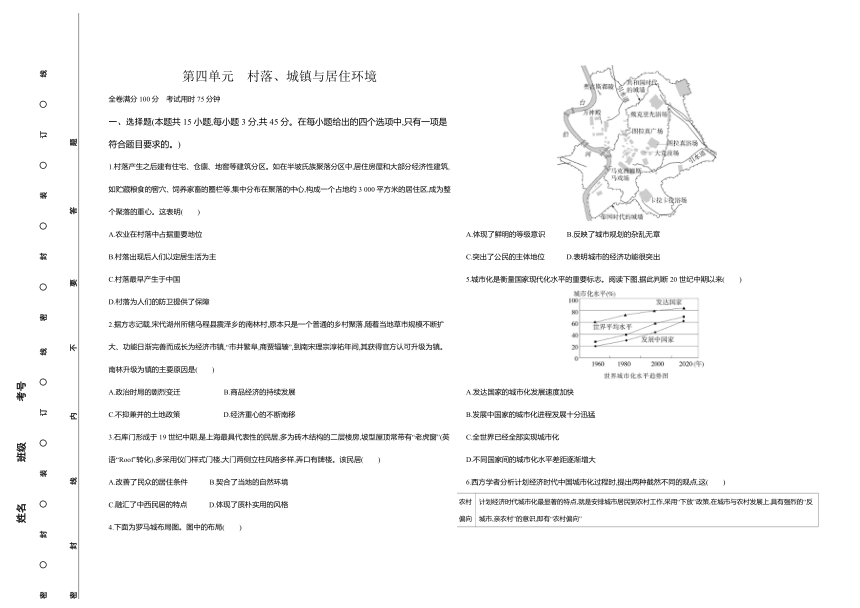

4.下面为罗马城布局图。图中的布局( )

A.体现了鲜明的等级意识 B.反映了城市规划的杂乱无章

C.突出了公民的主体地位 D.表明城市的经济功能很突出

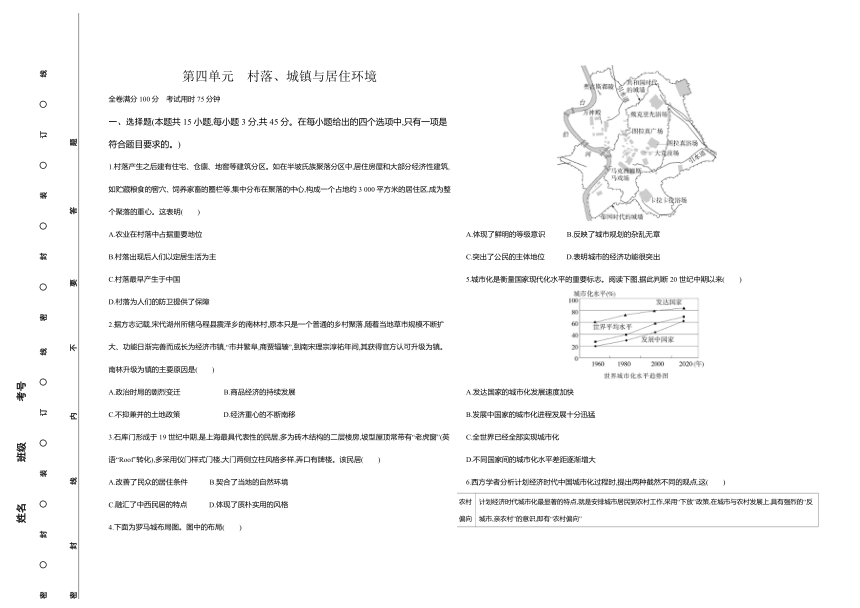

5.城市化是衡量国家现代化水平的重要标志。阅读下图,据此判断20世纪中期以来( )

A.发达国家的城市化发展速度加快

B.发展中国家的城市化进程发展十分迅猛

C.全世界已经全部实现城市化

D.不同国家间的城市化水平差距逐渐增大

6.西方学者分析计划经济时代中国城市化过程时,提出两种截然不同的观点,这( )

农村 偏向 计划经济时代城市化最显著的特点,就是安排城市居民到农村工作,采用“下放”政策,在城市与农村发展上,具有强烈的“反城市,亲农村”的意识,即有“农村偏向”

城市 偏向 中国在计划经济时代实施的一系列具体政策,如限制城市人口、实行粮油供给制等,来保证以城市为基地的工业化顺利进行,并不是“反城市情结”的,而是更具有城市偏向的

A.忽视了国情对城市化战略的影响 B.丰富了城市与农村关系的理论

C.带有明显的政治偏见和经济敌意 D.把握了发展中国家城市化趋向

7.1986年,民政部门首次将“社区”概念引入城市管理,开始倡导和推动社区服务工作,并于1995年制定《全国社区服务示范城区标准》,随之在全国推行。城市治理的发展( )

A.加速了城市化的发展 B.促进了地方行政制度的完善

C.实践了依法治国方略 D.适应了经济体制改革的需要

8.恩格斯曾在评论伦敦时指出,“这样的城市是一个非常特别的东西。这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方:使这250万人的力量增加了100倍”。据此可以判断英国工业革命后( )

A.城市化推动英国工业化的进程 B.人口增加,社会生产发展迅速

C.经济实力增强,推动城市化发展 D.无产阶级壮大,议会改革发生

9.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如下表所示,由此可知,这一时期的城市化( )

年份 全国总人口(万人) 城市总人口(万人) 城市人口所占比例

1520 238.1 12.5 5.25%

1600 406.1 33.5(伦敦20) 8.25%(伦敦5%)

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱 B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展 D.催生了自由主义的经济思想

10.1900年,被誉为“光之城”的巴黎,举办了第五届世界博览会。它展示了当时世界领先的艺术、技术和工业,展示了一些令人惊叹和意想不到的惊喜。关于巴黎世博会的推断,合理的是( )

A.购物中心提供了丰富的生活服务

B.世界上第一条地铁线在巴黎问世

C.展厅首次使用了钢筋混凝土技术

D.电灯的出现使巴黎成为“光之城”

11.19世纪初,曼彻斯特的大资本家们大多住在伦敦或自己的庄园,在他们看来,工业城市里“没有惬意的骑马兜风,没有闲暇的漫步,只有嘈杂、匆忙和杂乱”;普通人在这里“看不到同情”,缺少“强大的社会道德约束”,有的只是“金钱关系”。这一状况反映出( )

A.大机器生产导致的社会倒退 B.生产关系领域发生的新变革

C.人们对城市化进程难以适应 D.两极分化最终造成阶级对立

12.19世纪下半叶,西方出现了新的城市规划理论,如以财产共有为基础的全新规划,建立城乡交融、环境优美的分散城镇群,融生物学、社会学、教育学、城市规划学为一体的“城市学”等。这些理论侧面反映了( )

A.马克思主义得到广泛传播 B.阶级矛盾日渐尖锐

C.西方国家的逆城市化趋势 D.城市问题日益突出

13.英国布莱纳文工业遗址所在的南威尔士东北部的产煤区曾是世界煤炭工业中心之一。矿工居住的石板屋顶房,以及标志性的工人大厅保留至今。虽然当地煤矿在20世纪中叶已经枯竭,但该遗址在21世纪初,每年仍能吸引十多万名访客。材料可用于探究英国( )

A.工业城镇的转型发展 B.工人运动的发展规模

C.人口迁徙的变化趋势 D.产业体系的更新换代

14.18世纪晚期以来,英国城市中新建的住房逐渐失去了生产功能,开始单纯以居住为目的。出现这一现象的主要原因是( )

A.贫富差距的扩大 B.住房条件的改善

C.城市功能的变革 D.工业革命的推进

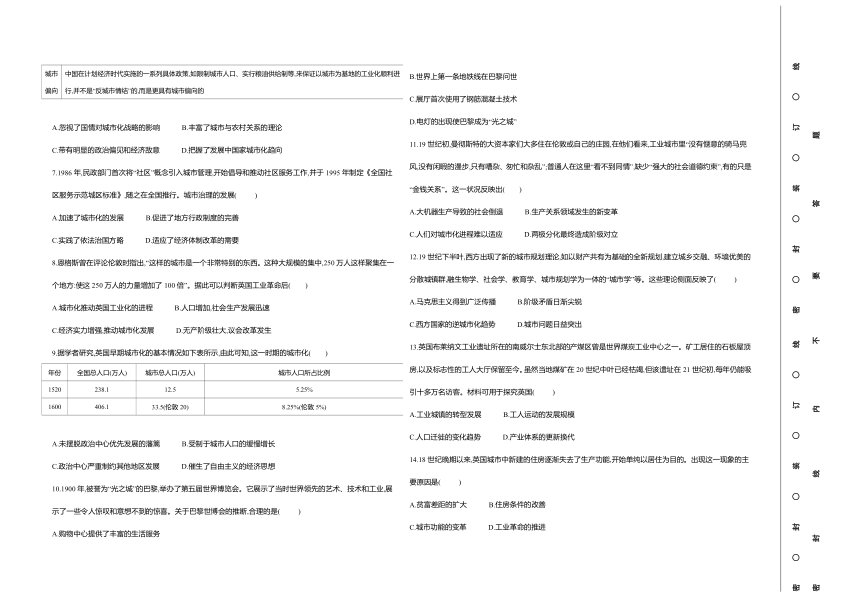

15.下图为1800—2015年世界城镇化趋势图,反映了城镇人口占世界总人口比例的变化情况。据此可知,下列有关世界城镇化进程的解释正确的是( )

A.1800—1850年增长缓慢的原因是各国政府不重视城镇化建设

B.1850—1925年迅速增长的原因是欧美国家推动亚非拉城镇化

C.1925—1950年增长较快的原因是持久和平与稳定的世界环境

D.1950—2015年持续增长的主要原因是发展中国家城镇化加快

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(12分)与发达国家相比,中国的城市化起步晚,水平低,发展速度慢。阅读材料,完成下列要求。

材料一 在现代工业兴起之前,作为“生存于农村经济上面”的市镇,其全部活力来自周围的农村经济。然而,正是在江南农业高度发展的基础上,这些市镇作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。各式工匠的手工业生产与商业贸易一道,构成了此类市镇经济的主要成分;市镇周围的农业生产和手工业生产,是市镇赖以生长的土壤;交汇于市镇的水陆交通,则是为市镇输送养料的孔道。

——摘编自《中国近世农村经济制度史论》

材料二 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出江南市镇兴起的条件。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代城市化的成因。(6分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 城市公共空间作为城市公共生活的载体,反映出城市发展的差异性。西方古代城市的公共空间以广场为核心,而中国古代城市的公共空间则以街市为载体。

西方古代城市公共空间 中国古代城市公共空间

空间形态 围合式面状开放空间 线性延展式空间

空间属性 静态交往空间 动态交往空间

公共生活的内容 宗教活动、集会活动 商业与娱乐等世俗生活

形成过程 自上而下 自下而上

城市公共空间的地位 城市空间的中心地位 城市空间的从属地位

根据材料并结合所学知识,围绕“古代城市公共空间”这一主题,从材料中任选一个角度进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

18.(13分) 阅读材料,完成下列要求。

材料一 《周礼·考工记》中记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右庙,前朝后市,市朝一夫”。汉长安城,开始初步按照此要求布局;唐都长安宫城在城中部,南北中轴线北端,宫城南面是皇城,布置官署、祖社以及手工作坊和驻军;元朝大都皇城位于全城南部中央地区,符合左祖右社,前朝后市的传统宫城制度。在城市选址上,古人讲究居住处要达到天地人的和谐一致,着力选择适宜的居住环境。一方面,是“量地以制邑,度地以居民”,另一方面,还要尽得自然之趣,“山翠万重当槛出,水华千里抱城来”。

——摘编自吴佳蕾《浅谈中国古代

城市规划的特点及影响》等

材料二 中国最早的城市规划记载大抵见于《诗经》,其中提及周文王的祖父公亶父着礼服,考察四郊,并且量出各个方位和太阳的光线与阴影,甚至地表水的流向也弄清楚了。古代城市的中央区或宫城,通常有围墙,是宗庙、社稷坛、宫殿及贵族用的重要建筑所在的区域;围绕中央区是另有围墙包围的外城,是手工业、商业和一般市民的住宅用地,也包括一些农地。外城围墙外是护城河。城市建设先营宫室、宗庙,厩库次之,居室为后。汉代以后,中国的城市体系基本就是中央集权式的行政体系的载体,主要的城市都是地方官府和士人集中的地方,又是官学等教育机构所在,负责发展地方农业经济、文化和社会的建设。

——摘编自薛凤旋《中国城市文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国都城规划的特点。(3分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,围绕“中国古代城市规划”提炼一个论题,并加以阐述。(10分)(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)

19.(18分)阅读材料,结合所学,回答下列问题。

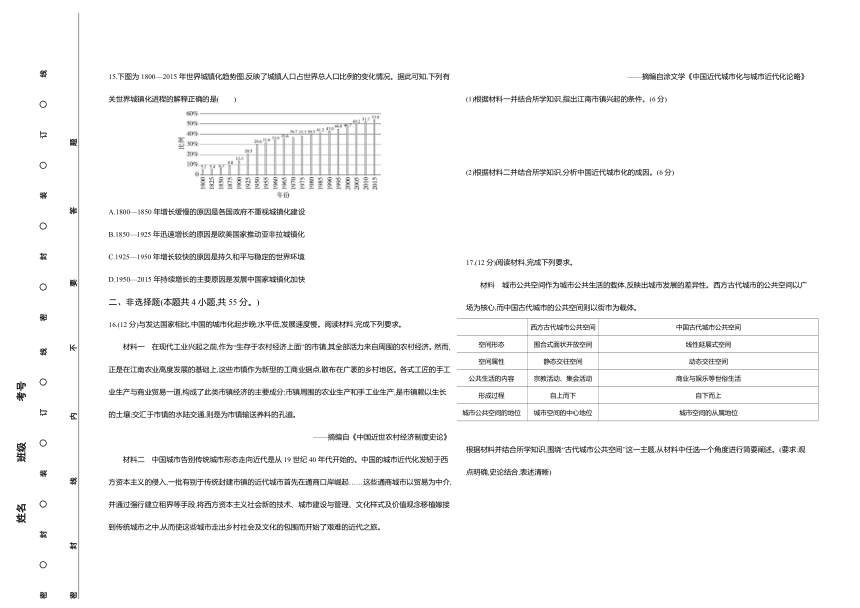

材料一

图1

图2

材料二 巴黎……也配套建设了放射状的新道路,把火车站与商业中心连接起来,给人一种处于新的秩序、清洁、高效和美观标准控制之下的印象。巴黎有超过165千米的新街道——宽敞、笔直,并配有人行道、排水系统、照明设备和新种植的树木,街旁点缀着纪念性的新教堂、市场和行政办公楼。私人建筑、公寓住宅增加了六倍,其精致优雅前所未见,既有外貌的端庄,也具有内部的舒适,很快就在林荫大道两旁鳞次栉比地拔地而起。一个世纪以前的改革者所梦寐以求的城市,现在如此完整的沐浴在一种进步的神采当中,甚至城市的下水道也在特殊设计的观光车中向游人开放。

(1)材料一是中国古代两个历史时期的工商业中心城镇分布图,试从工商业中心城镇分布的角度,判断图1、图2各自对应的历史时期,A.隋唐时期,B.明朝中后期(选项重复不得分),并阐述理由。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析城市化从哪些方面改善了人们的居住条件和生活环境,指出这一时期巴黎快速发展的历史原因。(8分)

答案与解析

第四单元 村落、城镇与居住环境

1.A 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.A

9.A 10.D 11.C 12.D 13.A 14.D 15.D

1.A 据材料“贮藏粮食的窖穴、饲养家畜的圈栏等,集中分布在聚落的中心”可知,农业在村落中占据重要地位,A项正确;农业出现以后,人们筑屋定居,形成村落,排除B项。

2.B 据材料并结合所学可知,宋代,草市大量出现,南林因草市辐射区域人口众多,拥有相对优越便捷的交通条件,在商品经济持续发展的推动下成长为市镇,B正确。

3.C 据材料可知,形成于19世纪中期的石库门,其坡形屋顶带有“老虎窗”,这是西方民居的特点,而弄口的牌楼则体现了中国传统民居的特点,综上可知,石库门融汇了中西民居的特点,故C项正确。

4.C 从图中来看,服务于公民的广场、浴场、马戏场、大竞技场、引水道等设施占据城市中心位置,体现了罗马城服务于公民的特点,即突出了公民的主体地位,C项正确。图中多是公共设施,体现不出鲜明的等级意识,排除A项。罗马城中浴场、广场等分布比较科学,并非杂乱无章,排除B项。图中设施体现不出城市的经济功能,排除D项。

5.B 据材料可知,20世纪中期以来发展中国家的城市化水平与发达国家的差距越来越小,说明发展中国家的城市化进程快,故选B项;发达国家的城市化发展速度逐渐放缓,排除A项;C项中的“已经全部实现”说法绝对,排除;材料表明发展中国家与发达国家的城市化水平差距逐渐缩小,排除D项。

6.A 据材料“安排城市居民到农村工作”“限制城市人口……来保证以城市为基地的工业化顺利进行”并结合所学可知,不同时期的城市化战略,受国情和客观条件的影响,虽然呈现出不同的特点,但都是从国情出发,以“国家利益”为核心,材料忽视了国情对城市化战略的影响,A项正确;材料并不侧重分析城市与农村的关系,排除B项;西方学者对中国城市化过程带有一定的政治偏见,不能科学地反映发展中国家城市化趋向,但材料没有体现经济敌意,排除C、D两项。

7.D 1986年城市经济体制改革已经开始进行,此时人口流动性增强,城市人口不断增长,要求城市治理模式的改变,故D项正确;A项因果颠倒,排除;地方行政制度与材料所述无关,排除B项;1997年中共十五大把“依法治国”正式确立为党领导人民治理国家的基本方略,与材料时间不符,排除C项。

8.A 由材料“这样的城市是一个非常特别的东西……使这250万人的力量增加了100倍”可知,英国的城市化带来了巨大的聚集效应,推动了英国工业化的进程,故选A项;“250万人”中有一部分人口可能是从其他地方聚集过来的,这数字背后不一定代表人口增加,排除B项;材料评述的是城市化的作用,而C项强调的是城市化发展的原因,排除;材料中的“250万人”聚集不一定代表无产阶级壮大,排除D项。

9.A 据表格信息可知,在城市总人口和城市人口所占比重方面,伦敦在所有城市中居绝对优势,由其政治中心的地位可知,此时英国城市化尚未摆脱政治中心优先发展的藩篱,故选A项;从1520年到1600年,英国城市总人口增长较快,排除B项;材料未涉及政治中心与其他地区发展的关系,排除C项;18世纪60年代开始的工业革命催生了自由主义的经济思想,排除D项。

10.D 据材料“1900年,被誉为‘光之城’的巴黎”并结合所学可知,美国爱迪生于1879年发明了白炽灯,电灯的使用使巴黎成为“光之城”,故选D项。

11.C 据材料可知,资本家和普通人对城市的印象都不好,这表明无论资本家还是普通人都不适应城市化,故选C项。大机器生产虽然会带来新问题,但的确推动了社会发展,排除A项。材料没有体现生产关系领域的新变化,排除B项。材料中的资本家与普通人对城市化的态度都比较消极,排除D项。

12.D 据材料并结合所学可知,19世纪下半叶西方国家正在进行工业革命,引发了很多城市问题,导致人们生活水平下降、城市犯罪率上升、失业者增加等社会问题,推动新的城市规划理论出现,故答案为D项。

13.A 根据材料“世界煤炭工业中心之一……煤矿……已经枯竭,但该遗址在21世纪初,每年仍能吸引十多万名访客”可知,英国老工业城市发展旅游业,因此可以用于探究英国工业城镇的转型发展,A项正确;材料并未涉及工人运动、人口迁徙,排除B、C两项;材料只提到英国重工业城市转型,并不能说明整个产业体系更新换代,排除D项。

14.D 根据材料“18世纪晚期以来,英国城市中新建的住房逐渐失去了生产功能,开始单纯以居住为目的”和所学可知,19世纪60年代,英国开始工业革命,工人集中在工厂工作,因此当时英国城市中新建住房的功能开始发生变化,D项正确。

15.D 结合所学可知,二战后,随着发展中国家的独立与经济发展,其城镇化速度加快,因此,出现了1950—2015年这段时间城镇化持续增长的现象,D项正确。1800—1850年城镇化进程增长缓慢的原因是一些资本主义国家工业革命才起步,排除A项。1850—1925年迅速增长的原因是欧美发达国家相继完成两次工业革命,带动本国城市化进程,排除B项。1925—1950年国际环境并不是持久和平与稳定,排除C项。

16.答案 (1)江南农业的发展;农产品商品化程度提高;手工业和商业的繁荣;江南水陆交通便利(地理位置优越)。(每点2分,任答三点即可)

(2)列强侵略下工业文明对中国的冲击;通商口岸的开放;近代工业兴起,洋务运动和民族资本主义的推动;自然经济的解体和商品经济的活跃。(每点2分,任答三点即可)

17.答案 示例一:中西方古代城市公共空间的地位明显不同。(2分)

阐述:西方古代城市的公共空间处于城市中心地位,源于古希腊时期的民主政治文化,公民是城邦的主人,城市中的广场、竞技场等公共空间作为民主政治活动的场所和载体,具有中心地位;中国古代城市长期以政治统治或军事功能为主,通常以官衙建筑或礼制建筑作为城市中心,而以民居和商业活动为主的公共空间则处于城市中的从属地位。中国保存至今的众多古代城邑遗存(如平遥古城等)均呈现出这一显著特点。(10分)

示例二:中国古代城市公共空间通过世俗力量自下而上推动形成。(2分)

阐述:古代中国深受儒家礼制思想与等级制度的影响,中国早期城市布局以政治目的为先,城市没有真正意义上的公共空间。由唐末至宋,伴随着商品经济的发展,产生了城市公共空间的主要形式——街市,其产生是为了满足一般市民的需要,因此更贴近市民的生活。街市以商业与娱乐等世俗生活为主,市民在街道两边做买卖,中国传统的戏曲在街市中的瓦子勾栏内得到了发展。街市的繁荣表明,世俗的力量突破了早期城市自上而下的管理机制。(10分)

解析 本题属于开放性试题,紧扣主题“古代城市公共空间”展开论述即可。材料介绍了西方和中国古代城市的特点,可以就中国或西方古代公共空间展开论述,也可以就中西古代城市公共空间的不同点展开论述,如拟定论题:中西方城市公共空间的地位明显不同。论述时,可以从产生不同的原因、影响等角度来组织答案。

18.答案 (1)特点:中正对称,布局工整;主次分明,突出王权;体现礼制,等级森严;追求天人合一。(每点1分,答出3点可得3分)

(2)示例

论题:中国古代的城市规划聚合了政治、经济、文化多种职能。(2分)

阐述:从周代开始,大多数中国城市布局要求中轴对称,强调行政功能,并且围绕行政需求进行城市规划,城市是政治中心、军事重镇和中央集权式的行政体系的载体。城市居住区与农业区紧密连接,有利于发展农业经济,中国古代城市规划中的里坊制度,对现代的城市规划仍然有很大的借鉴意义;宋朝以后打破坊市界限和时间限制,政府对商业交易的管控逐渐放宽,城市的经济功能不断增强。中国古代城市承载着重要的文化职能,是官学等教育机构所在地,在城市规划建设中,追求天人合一的境界,是与儒家和道家思想相通的,古城、古建筑等有很多反映古代城市文化的因素。(6分)

总之,中国古代城市的多种职能,有利于维护政治权力,推动工商业繁荣、文化思想交汇,促进社会文明进步。(2分)

解析 (1)据材料“唐都长安……南北中轴线北端,宫城南面是皇城,布置官署、祖社以及手工作坊和驻军……符合左祖右社,前朝后市的传统宫城制度”并结合所学得出中正对称,布局工整,主次分明,突出王权,体现礼制,等级森严,追求天人合一。

(2)据材料“发展地方农业经济、文化和社会的建设”可从政治、经济、文化等方面思考回答。答题格式:总(提出论点)—分(从政治、经济、文化等方面进行论述)—总(进行总结)。

19.答案 (1)图1:A。(1分)

理由:工商业城镇大量分布于大运河沿岸、长江中下游及沿海附近地区。这与隋唐时期大运河的开通促进了运河沿岸工商业的发展,瓷器业、海外贸易兴盛的情况相吻合。(4分)

图2:B。(1分)

理由:工商业城镇主要分布在长江中下游地区和江南的中东部沿海地区。这与明朝中后期经济重心在南方,南方手工业、商业发展迅速,并兴起了一批以经济功能为主的工商业市镇的情况相吻合(写市镇专业分工也可)。(4分)

(2)改善:道路交通设施的发展方便人们的出行,改变了城市的面貌;通信设备的改善密切了人们的交流和有助于信息传播;建筑技术和生活设施的改善改变了人们的居住环境(或居住条件的改善);社区功能的完善及其公共服务设施的发展为居住在城市的人们提供了便利。(6分,任答三点即可)

原因:两次工业革命。(2分)

解析 (1)图1,工商业城镇大量分布于运河沿岸地区,这与隋唐时期大运河的开通相吻合,故其对应的历史时期是隋唐,选A。图2,图中的工商业城镇主要分布在长江中下游地区,这与明朝中后期经济重心在南方相吻合,故选B。

(2)第一小问,据材料二“放射状的新道路,把火车站与商业中心连接起来,给人一种处于新的秩序、清洁、高效和美观标准控制之下的印象”可知,道路交通设施的发展方便人们的出行,改变了巴黎城市面貌,结合所学可知,通信设备的改善,密切了人们的交流和有助于信息传播;根据“新街道——宽敞、笔直,并配有人行道、排水系统、照明设备和新种植的树木,街旁点缀着纪念性的新教堂、市场和行政办公楼”可知,改善了人们的居住环境。第二小问,结合所学知识可知,当时巴黎城市化快速发展主要得益于两次工业革命的进行。

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第四单元 村落、城镇与居住环境

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.村落产生之后建有住宅、仓廪、地窖等建筑分区。如在半坡氏族聚落分区中,居住房屋和大部分经济性建筑,如贮藏粮食的窖穴、饲养家畜的圈栏等,集中分布在聚落的中心,构成一个占地约3 000平方米的居住区,成为整个聚落的重心。这表明( )

A.农业在村落中占据重要地位

B.村落出现后人们以定居生活为主

C.村落最早产生于中国

D.村落为人们的防卫提供了保障

2.据方志记载,宋代湖州所辖乌程县震泽乡的南林村,原本只是一个普通的乡村聚落,随着当地草市规模不断扩大、功能日渐完善而成长为经济市镇,“市井繁阜,商贾辐辏”,到南宋理宗淳祐年间,其获得官方认可升级为镇。南林升级为镇的主要原因是( )

A.政治时局的剧烈变迁 B.商品经济的持续发展

C.不抑兼并的土地政策 D.经济重心的不断南移

3.石库门形成于19世纪中期,是上海最具代表性的民居,多为砖木结构的二层楼房,坡型屋顶常带有“老虎窗”(英语“Roof”转化),多采用仪门样式门楼,大门两侧立柱风格多样,弄口有牌楼。该民居( )

A.改善了民众的居住条件 B.契合了当地的自然环境

C.融汇了中西民居的特点 D.体现了质朴实用的风格

4.下面为罗马城布局图。图中的布局( )

A.体现了鲜明的等级意识 B.反映了城市规划的杂乱无章

C.突出了公民的主体地位 D.表明城市的经济功能很突出

5.城市化是衡量国家现代化水平的重要标志。阅读下图,据此判断20世纪中期以来( )

A.发达国家的城市化发展速度加快

B.发展中国家的城市化进程发展十分迅猛

C.全世界已经全部实现城市化

D.不同国家间的城市化水平差距逐渐增大

6.西方学者分析计划经济时代中国城市化过程时,提出两种截然不同的观点,这( )

农村 偏向 计划经济时代城市化最显著的特点,就是安排城市居民到农村工作,采用“下放”政策,在城市与农村发展上,具有强烈的“反城市,亲农村”的意识,即有“农村偏向”

城市 偏向 中国在计划经济时代实施的一系列具体政策,如限制城市人口、实行粮油供给制等,来保证以城市为基地的工业化顺利进行,并不是“反城市情结”的,而是更具有城市偏向的

A.忽视了国情对城市化战略的影响 B.丰富了城市与农村关系的理论

C.带有明显的政治偏见和经济敌意 D.把握了发展中国家城市化趋向

7.1986年,民政部门首次将“社区”概念引入城市管理,开始倡导和推动社区服务工作,并于1995年制定《全国社区服务示范城区标准》,随之在全国推行。城市治理的发展( )

A.加速了城市化的发展 B.促进了地方行政制度的完善

C.实践了依法治国方略 D.适应了经济体制改革的需要

8.恩格斯曾在评论伦敦时指出,“这样的城市是一个非常特别的东西。这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方:使这250万人的力量增加了100倍”。据此可以判断英国工业革命后( )

A.城市化推动英国工业化的进程 B.人口增加,社会生产发展迅速

C.经济实力增强,推动城市化发展 D.无产阶级壮大,议会改革发生

9.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如下表所示,由此可知,这一时期的城市化( )

年份 全国总人口(万人) 城市总人口(万人) 城市人口所占比例

1520 238.1 12.5 5.25%

1600 406.1 33.5(伦敦20) 8.25%(伦敦5%)

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱 B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展 D.催生了自由主义的经济思想

10.1900年,被誉为“光之城”的巴黎,举办了第五届世界博览会。它展示了当时世界领先的艺术、技术和工业,展示了一些令人惊叹和意想不到的惊喜。关于巴黎世博会的推断,合理的是( )

A.购物中心提供了丰富的生活服务

B.世界上第一条地铁线在巴黎问世

C.展厅首次使用了钢筋混凝土技术

D.电灯的出现使巴黎成为“光之城”

11.19世纪初,曼彻斯特的大资本家们大多住在伦敦或自己的庄园,在他们看来,工业城市里“没有惬意的骑马兜风,没有闲暇的漫步,只有嘈杂、匆忙和杂乱”;普通人在这里“看不到同情”,缺少“强大的社会道德约束”,有的只是“金钱关系”。这一状况反映出( )

A.大机器生产导致的社会倒退 B.生产关系领域发生的新变革

C.人们对城市化进程难以适应 D.两极分化最终造成阶级对立

12.19世纪下半叶,西方出现了新的城市规划理论,如以财产共有为基础的全新规划,建立城乡交融、环境优美的分散城镇群,融生物学、社会学、教育学、城市规划学为一体的“城市学”等。这些理论侧面反映了( )

A.马克思主义得到广泛传播 B.阶级矛盾日渐尖锐

C.西方国家的逆城市化趋势 D.城市问题日益突出

13.英国布莱纳文工业遗址所在的南威尔士东北部的产煤区曾是世界煤炭工业中心之一。矿工居住的石板屋顶房,以及标志性的工人大厅保留至今。虽然当地煤矿在20世纪中叶已经枯竭,但该遗址在21世纪初,每年仍能吸引十多万名访客。材料可用于探究英国( )

A.工业城镇的转型发展 B.工人运动的发展规模

C.人口迁徙的变化趋势 D.产业体系的更新换代

14.18世纪晚期以来,英国城市中新建的住房逐渐失去了生产功能,开始单纯以居住为目的。出现这一现象的主要原因是( )

A.贫富差距的扩大 B.住房条件的改善

C.城市功能的变革 D.工业革命的推进

15.下图为1800—2015年世界城镇化趋势图,反映了城镇人口占世界总人口比例的变化情况。据此可知,下列有关世界城镇化进程的解释正确的是( )

A.1800—1850年增长缓慢的原因是各国政府不重视城镇化建设

B.1850—1925年迅速增长的原因是欧美国家推动亚非拉城镇化

C.1925—1950年增长较快的原因是持久和平与稳定的世界环境

D.1950—2015年持续增长的主要原因是发展中国家城镇化加快

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(12分)与发达国家相比,中国的城市化起步晚,水平低,发展速度慢。阅读材料,完成下列要求。

材料一 在现代工业兴起之前,作为“生存于农村经济上面”的市镇,其全部活力来自周围的农村经济。然而,正是在江南农业高度发展的基础上,这些市镇作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。各式工匠的手工业生产与商业贸易一道,构成了此类市镇经济的主要成分;市镇周围的农业生产和手工业生产,是市镇赖以生长的土壤;交汇于市镇的水陆交通,则是为市镇输送养料的孔道。

——摘编自《中国近世农村经济制度史论》

材料二 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出江南市镇兴起的条件。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代城市化的成因。(6分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 城市公共空间作为城市公共生活的载体,反映出城市发展的差异性。西方古代城市的公共空间以广场为核心,而中国古代城市的公共空间则以街市为载体。

西方古代城市公共空间 中国古代城市公共空间

空间形态 围合式面状开放空间 线性延展式空间

空间属性 静态交往空间 动态交往空间

公共生活的内容 宗教活动、集会活动 商业与娱乐等世俗生活

形成过程 自上而下 自下而上

城市公共空间的地位 城市空间的中心地位 城市空间的从属地位

根据材料并结合所学知识,围绕“古代城市公共空间”这一主题,从材料中任选一个角度进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

18.(13分) 阅读材料,完成下列要求。

材料一 《周礼·考工记》中记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右庙,前朝后市,市朝一夫”。汉长安城,开始初步按照此要求布局;唐都长安宫城在城中部,南北中轴线北端,宫城南面是皇城,布置官署、祖社以及手工作坊和驻军;元朝大都皇城位于全城南部中央地区,符合左祖右社,前朝后市的传统宫城制度。在城市选址上,古人讲究居住处要达到天地人的和谐一致,着力选择适宜的居住环境。一方面,是“量地以制邑,度地以居民”,另一方面,还要尽得自然之趣,“山翠万重当槛出,水华千里抱城来”。

——摘编自吴佳蕾《浅谈中国古代

城市规划的特点及影响》等

材料二 中国最早的城市规划记载大抵见于《诗经》,其中提及周文王的祖父公亶父着礼服,考察四郊,并且量出各个方位和太阳的光线与阴影,甚至地表水的流向也弄清楚了。古代城市的中央区或宫城,通常有围墙,是宗庙、社稷坛、宫殿及贵族用的重要建筑所在的区域;围绕中央区是另有围墙包围的外城,是手工业、商业和一般市民的住宅用地,也包括一些农地。外城围墙外是护城河。城市建设先营宫室、宗庙,厩库次之,居室为后。汉代以后,中国的城市体系基本就是中央集权式的行政体系的载体,主要的城市都是地方官府和士人集中的地方,又是官学等教育机构所在,负责发展地方农业经济、文化和社会的建设。

——摘编自薛凤旋《中国城市文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国都城规划的特点。(3分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,围绕“中国古代城市规划”提炼一个论题,并加以阐述。(10分)(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)

19.(18分)阅读材料,结合所学,回答下列问题。

材料一

图1

图2

材料二 巴黎……也配套建设了放射状的新道路,把火车站与商业中心连接起来,给人一种处于新的秩序、清洁、高效和美观标准控制之下的印象。巴黎有超过165千米的新街道——宽敞、笔直,并配有人行道、排水系统、照明设备和新种植的树木,街旁点缀着纪念性的新教堂、市场和行政办公楼。私人建筑、公寓住宅增加了六倍,其精致优雅前所未见,既有外貌的端庄,也具有内部的舒适,很快就在林荫大道两旁鳞次栉比地拔地而起。一个世纪以前的改革者所梦寐以求的城市,现在如此完整的沐浴在一种进步的神采当中,甚至城市的下水道也在特殊设计的观光车中向游人开放。

(1)材料一是中国古代两个历史时期的工商业中心城镇分布图,试从工商业中心城镇分布的角度,判断图1、图2各自对应的历史时期,A.隋唐时期,B.明朝中后期(选项重复不得分),并阐述理由。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析城市化从哪些方面改善了人们的居住条件和生活环境,指出这一时期巴黎快速发展的历史原因。(8分)

答案与解析

第四单元 村落、城镇与居住环境

1.A 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.A

9.A 10.D 11.C 12.D 13.A 14.D 15.D

1.A 据材料“贮藏粮食的窖穴、饲养家畜的圈栏等,集中分布在聚落的中心”可知,农业在村落中占据重要地位,A项正确;农业出现以后,人们筑屋定居,形成村落,排除B项。

2.B 据材料并结合所学可知,宋代,草市大量出现,南林因草市辐射区域人口众多,拥有相对优越便捷的交通条件,在商品经济持续发展的推动下成长为市镇,B正确。

3.C 据材料可知,形成于19世纪中期的石库门,其坡形屋顶带有“老虎窗”,这是西方民居的特点,而弄口的牌楼则体现了中国传统民居的特点,综上可知,石库门融汇了中西民居的特点,故C项正确。

4.C 从图中来看,服务于公民的广场、浴场、马戏场、大竞技场、引水道等设施占据城市中心位置,体现了罗马城服务于公民的特点,即突出了公民的主体地位,C项正确。图中多是公共设施,体现不出鲜明的等级意识,排除A项。罗马城中浴场、广场等分布比较科学,并非杂乱无章,排除B项。图中设施体现不出城市的经济功能,排除D项。

5.B 据材料可知,20世纪中期以来发展中国家的城市化水平与发达国家的差距越来越小,说明发展中国家的城市化进程快,故选B项;发达国家的城市化发展速度逐渐放缓,排除A项;C项中的“已经全部实现”说法绝对,排除;材料表明发展中国家与发达国家的城市化水平差距逐渐缩小,排除D项。

6.A 据材料“安排城市居民到农村工作”“限制城市人口……来保证以城市为基地的工业化顺利进行”并结合所学可知,不同时期的城市化战略,受国情和客观条件的影响,虽然呈现出不同的特点,但都是从国情出发,以“国家利益”为核心,材料忽视了国情对城市化战略的影响,A项正确;材料并不侧重分析城市与农村的关系,排除B项;西方学者对中国城市化过程带有一定的政治偏见,不能科学地反映发展中国家城市化趋向,但材料没有体现经济敌意,排除C、D两项。

7.D 1986年城市经济体制改革已经开始进行,此时人口流动性增强,城市人口不断增长,要求城市治理模式的改变,故D项正确;A项因果颠倒,排除;地方行政制度与材料所述无关,排除B项;1997年中共十五大把“依法治国”正式确立为党领导人民治理国家的基本方略,与材料时间不符,排除C项。

8.A 由材料“这样的城市是一个非常特别的东西……使这250万人的力量增加了100倍”可知,英国的城市化带来了巨大的聚集效应,推动了英国工业化的进程,故选A项;“250万人”中有一部分人口可能是从其他地方聚集过来的,这数字背后不一定代表人口增加,排除B项;材料评述的是城市化的作用,而C项强调的是城市化发展的原因,排除;材料中的“250万人”聚集不一定代表无产阶级壮大,排除D项。

9.A 据表格信息可知,在城市总人口和城市人口所占比重方面,伦敦在所有城市中居绝对优势,由其政治中心的地位可知,此时英国城市化尚未摆脱政治中心优先发展的藩篱,故选A项;从1520年到1600年,英国城市总人口增长较快,排除B项;材料未涉及政治中心与其他地区发展的关系,排除C项;18世纪60年代开始的工业革命催生了自由主义的经济思想,排除D项。

10.D 据材料“1900年,被誉为‘光之城’的巴黎”并结合所学可知,美国爱迪生于1879年发明了白炽灯,电灯的使用使巴黎成为“光之城”,故选D项。

11.C 据材料可知,资本家和普通人对城市的印象都不好,这表明无论资本家还是普通人都不适应城市化,故选C项。大机器生产虽然会带来新问题,但的确推动了社会发展,排除A项。材料没有体现生产关系领域的新变化,排除B项。材料中的资本家与普通人对城市化的态度都比较消极,排除D项。

12.D 据材料并结合所学可知,19世纪下半叶西方国家正在进行工业革命,引发了很多城市问题,导致人们生活水平下降、城市犯罪率上升、失业者增加等社会问题,推动新的城市规划理论出现,故答案为D项。

13.A 根据材料“世界煤炭工业中心之一……煤矿……已经枯竭,但该遗址在21世纪初,每年仍能吸引十多万名访客”可知,英国老工业城市发展旅游业,因此可以用于探究英国工业城镇的转型发展,A项正确;材料并未涉及工人运动、人口迁徙,排除B、C两项;材料只提到英国重工业城市转型,并不能说明整个产业体系更新换代,排除D项。

14.D 根据材料“18世纪晚期以来,英国城市中新建的住房逐渐失去了生产功能,开始单纯以居住为目的”和所学可知,19世纪60年代,英国开始工业革命,工人集中在工厂工作,因此当时英国城市中新建住房的功能开始发生变化,D项正确。

15.D 结合所学可知,二战后,随着发展中国家的独立与经济发展,其城镇化速度加快,因此,出现了1950—2015年这段时间城镇化持续增长的现象,D项正确。1800—1850年城镇化进程增长缓慢的原因是一些资本主义国家工业革命才起步,排除A项。1850—1925年迅速增长的原因是欧美发达国家相继完成两次工业革命,带动本国城市化进程,排除B项。1925—1950年国际环境并不是持久和平与稳定,排除C项。

16.答案 (1)江南农业的发展;农产品商品化程度提高;手工业和商业的繁荣;江南水陆交通便利(地理位置优越)。(每点2分,任答三点即可)

(2)列强侵略下工业文明对中国的冲击;通商口岸的开放;近代工业兴起,洋务运动和民族资本主义的推动;自然经济的解体和商品经济的活跃。(每点2分,任答三点即可)

17.答案 示例一:中西方古代城市公共空间的地位明显不同。(2分)

阐述:西方古代城市的公共空间处于城市中心地位,源于古希腊时期的民主政治文化,公民是城邦的主人,城市中的广场、竞技场等公共空间作为民主政治活动的场所和载体,具有中心地位;中国古代城市长期以政治统治或军事功能为主,通常以官衙建筑或礼制建筑作为城市中心,而以民居和商业活动为主的公共空间则处于城市中的从属地位。中国保存至今的众多古代城邑遗存(如平遥古城等)均呈现出这一显著特点。(10分)

示例二:中国古代城市公共空间通过世俗力量自下而上推动形成。(2分)

阐述:古代中国深受儒家礼制思想与等级制度的影响,中国早期城市布局以政治目的为先,城市没有真正意义上的公共空间。由唐末至宋,伴随着商品经济的发展,产生了城市公共空间的主要形式——街市,其产生是为了满足一般市民的需要,因此更贴近市民的生活。街市以商业与娱乐等世俗生活为主,市民在街道两边做买卖,中国传统的戏曲在街市中的瓦子勾栏内得到了发展。街市的繁荣表明,世俗的力量突破了早期城市自上而下的管理机制。(10分)

解析 本题属于开放性试题,紧扣主题“古代城市公共空间”展开论述即可。材料介绍了西方和中国古代城市的特点,可以就中国或西方古代公共空间展开论述,也可以就中西古代城市公共空间的不同点展开论述,如拟定论题:中西方城市公共空间的地位明显不同。论述时,可以从产生不同的原因、影响等角度来组织答案。

18.答案 (1)特点:中正对称,布局工整;主次分明,突出王权;体现礼制,等级森严;追求天人合一。(每点1分,答出3点可得3分)

(2)示例

论题:中国古代的城市规划聚合了政治、经济、文化多种职能。(2分)

阐述:从周代开始,大多数中国城市布局要求中轴对称,强调行政功能,并且围绕行政需求进行城市规划,城市是政治中心、军事重镇和中央集权式的行政体系的载体。城市居住区与农业区紧密连接,有利于发展农业经济,中国古代城市规划中的里坊制度,对现代的城市规划仍然有很大的借鉴意义;宋朝以后打破坊市界限和时间限制,政府对商业交易的管控逐渐放宽,城市的经济功能不断增强。中国古代城市承载着重要的文化职能,是官学等教育机构所在地,在城市规划建设中,追求天人合一的境界,是与儒家和道家思想相通的,古城、古建筑等有很多反映古代城市文化的因素。(6分)

总之,中国古代城市的多种职能,有利于维护政治权力,推动工商业繁荣、文化思想交汇,促进社会文明进步。(2分)

解析 (1)据材料“唐都长安……南北中轴线北端,宫城南面是皇城,布置官署、祖社以及手工作坊和驻军……符合左祖右社,前朝后市的传统宫城制度”并结合所学得出中正对称,布局工整,主次分明,突出王权,体现礼制,等级森严,追求天人合一。

(2)据材料“发展地方农业经济、文化和社会的建设”可从政治、经济、文化等方面思考回答。答题格式:总(提出论点)—分(从政治、经济、文化等方面进行论述)—总(进行总结)。

19.答案 (1)图1:A。(1分)

理由:工商业城镇大量分布于大运河沿岸、长江中下游及沿海附近地区。这与隋唐时期大运河的开通促进了运河沿岸工商业的发展,瓷器业、海外贸易兴盛的情况相吻合。(4分)

图2:B。(1分)

理由:工商业城镇主要分布在长江中下游地区和江南的中东部沿海地区。这与明朝中后期经济重心在南方,南方手工业、商业发展迅速,并兴起了一批以经济功能为主的工商业市镇的情况相吻合(写市镇专业分工也可)。(4分)

(2)改善:道路交通设施的发展方便人们的出行,改变了城市的面貌;通信设备的改善密切了人们的交流和有助于信息传播;建筑技术和生活设施的改善改变了人们的居住环境(或居住条件的改善);社区功能的完善及其公共服务设施的发展为居住在城市的人们提供了便利。(6分,任答三点即可)

原因:两次工业革命。(2分)

解析 (1)图1,工商业城镇大量分布于运河沿岸地区,这与隋唐时期大运河的开通相吻合,故其对应的历史时期是隋唐,选A。图2,图中的工商业城镇主要分布在长江中下游地区,这与明朝中后期经济重心在南方相吻合,故选B。

(2)第一小问,据材料二“放射状的新道路,把火车站与商业中心连接起来,给人一种处于新的秩序、清洁、高效和美观标准控制之下的印象”可知,道路交通设施的发展方便人们的出行,改变了巴黎城市面貌,结合所学可知,通信设备的改善,密切了人们的交流和有助于信息传播;根据“新街道——宽敞、笔直,并配有人行道、排水系统、照明设备和新种植的树木,街旁点缀着纪念性的新教堂、市场和行政办公楼”可知,改善了人们的居住环境。第二小问,结合所学知识可知,当时巴黎城市化快速发展主要得益于两次工业革命的进行。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化