25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第五单元 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第五单元 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 151.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 16:34:45 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第五单元 交通与社会变迁

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.秦朝建立后,陆续修建了以咸阳为中心的三种道路交通网络:一是向东直通燕、齐地区,向南直达吴、楚地区的驰道;二是从咸阳至九原的直道;三是北起僰道(今四川宜宾)到达滇池地区的五尺道。这些道路的修建客观上( )

A.促进了国家从分裂走向统一 B.加强了中央对地方的武力控制

C.有利于各地经济文化的交流 D.推动了统一多民族国家的形成

2.古代中国通过陆、海两条对外贸易渠道,引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料、药材和琉璃等。而中国的瓷器、茶叶流行于亚、非、欧三洲,丝绸更是一度成为西方人财富和身份的象征。据此可知( )

A.丝绸之路异常繁荣 B.东西交流的范围不断扩大

C.航海技术十分发达 D.商业贸易丰富了人们生活

3.隋唐对江南运河的疏浚,使得水上运输畅通无阻。从贞观到天宝年间,江南运河沿线四州的户数增长率为353.3%,户口增长率为570.7%,远高于全国平均增长率;江南地区的冶炼、造船、制瓷、编织、制盐、造纸、制茶也迅猛发展。这反映了( )

A.隋唐时期经济重心南移的趋势 B.交通建设对经济发展的影响

C.运河沿线成为经济最发达地区 D.国家对运河运输的高度重视

4.《隋书》认为,隋朝开通大运河,是为了高丽战争运输兵马物资;后世学者认为,其主要是为了满足隋炀帝巡幸江南的娱乐需求;当代史学家认为经济重心逐渐南移是根本原因。据此可知,关于隋朝大运河开凿原因的认识( )

A.只能有一种正确合理的观点 B.随着研究的深入而趋于全面

C.当代学者的研究结论更可信 D.缺少权威人士支持均不可信

5.1860年以后,上海等城市相继引入了西式马车,但其车费较贵,普通百姓很难消费得起,因此又引入了一种更轻便的人力车——“东洋车”。1874年7月24日,《申报》报道:“东洋来之顺利小车,沪上依式置造者已多,租界共约有一千有零。”这可反映出近代上海( )

A.城市运输业的平民化 B.交通落后面貌得到改善

C.传统交通工具的没落 D.开启了交通变革的序幕

6.1897年,上海徐家汇天文台编印的《上海报午时及风信标记专例》中说:“上海商埠,上商云集,舟舰纷纭,实为中华通商口岸之冠。每日报时报风……中华行舟者,必以先睹为快也。”这反映出当时( )

A.交通发展带有殖民色彩 B.生产生活观念日趋现代

C.新式交通工具广泛使用 D.海上贸易得到政府保护

7.下表内容为1889年与1926年上海外白渡桥(连接黄浦区与虹口区的过河桥梁)交通工具使用变化的情况。这反映出( )

步行 人力车 马车 轿子 脚踏车 汽车 公共 汽车 有轨 电车

1889年 11 770人 6 984辆 544辆 9抬 0辆 0辆 0辆 0辆

1926年 50 823人 14 600辆 0辆 0抬 3 459辆 3 764辆 172辆 922辆

A.民众生活水平普遍提高 B.生活方式的近代化趋势

C.现代交通取得全面进步 D.西方殖民侵略不断加深

8.1905年京汉铁路正式通车后,武汉闹市区不再局限于长江边的租界一隅,以前被称为“草庐茅店,三五零星”的硚口至谌家矶一带,也变得“三十里几比室直连矣”。由此可见,近代中国铁路建设( )

A.促进了城区面貌的变迁 B.推动了生活方式的改变

C.增强了城市的经济功能 D.提高了国家的行政效率

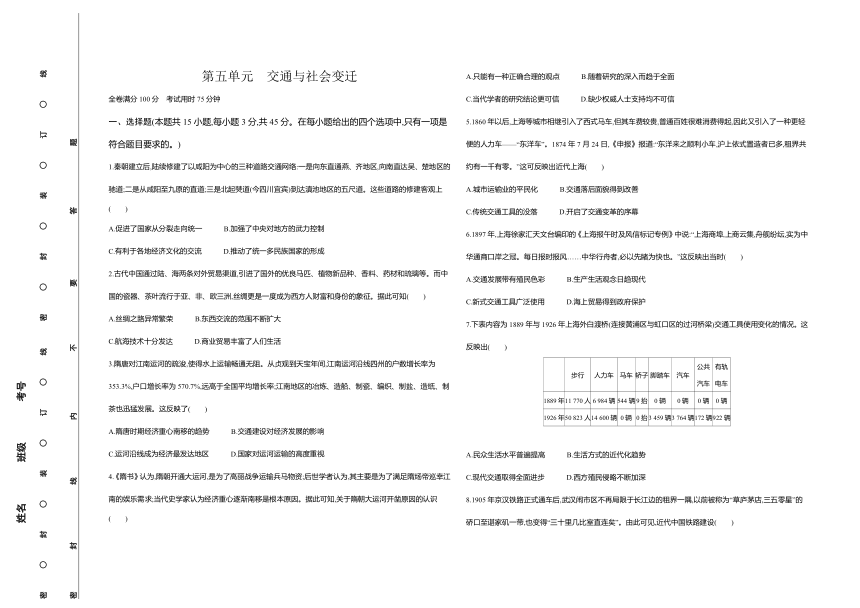

9.下图所示为民国十三年的一则汽车广告,其中有“价廉物美之轿式汽车最宜于小家庭之购用,盖为父者日间可乘以外出办公,晚间及星期日其子女亦可乘之。既可御冬季之寒风,又可遮夏季之烈日,更有一最重要之优点,即其价格低廉,普通收入之家庭甚易于购买也”等字样。这可以用于说明( )

A.新式交通工具对社会生活的影响

B.中国近代民族汽车工业成绩斐然

C.轿式汽车已经普遍进入寻常百姓家

D.南京国民政府统治时期商业的发展

10.从硬板票到由计算机打印的红色软纸票,再到如今的“无纸化”电子火车票。我国火车票的变迁反映出( )

A.中国科技引领世界发展 B.社会服务体系日渐完善

C.科技进步改变生活方式 D.民众生活更加丰富多彩

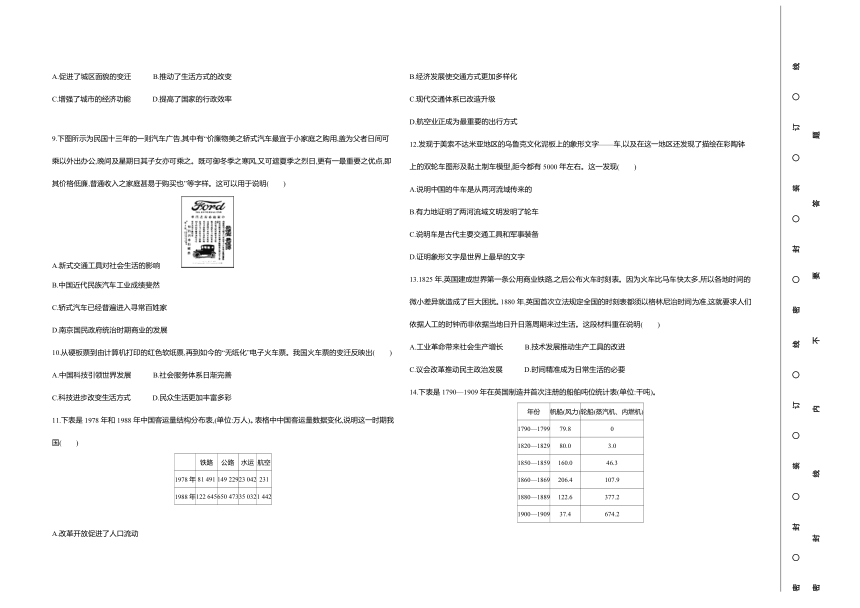

11.下表是1978年和1988年中国客运量结构分布表,(单位:万人)。表格中中国客运量数据变化,说明这一时期我国( )

铁路 公路 水运 航空

1978年 81 491 149 229 23 042 231

1988年 122 645 650 473 35 032 1 442

A.改革开放促进了人口流动

B.经济发展使交通方式更加多样化

C.现代交通体系已改造升级

D.航空业正成为最重要的出行方式

12.发现于美索不达米亚地区的乌鲁克文化泥板上的象形文字——车,以及在这一地区还发现了描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型,距今都有5000年左右。这一发现( )

A.说明中国的牛车是从两河流域传来的

B.有力地证明了两河流域文明发明了轮车

C.说明车是古代主要交通工具和军事装备

D.证明象形文字是世界上最早的文字

13.1825年,英国建成世界第一条公用商业铁路,之后公布火车时刻表。因为火车比马车快太多,所以各地时间的微小差异就造成了巨大困扰。1880年,英国首次立法规定全国的时刻表都须以格林尼治时间为准,这就要求人们依据人工的时钟而非依据当地日升日落周期来过生活。这段材料重在说明( )

A.工业革命带来社会生产增长 B.技术发展推动生产工具的改进

C.议会改革推动民主政治发展 D.时间精准成为日常生活的必要

14.下表是1790—1909年在英国制造并首次注册的船舶吨位统计表(单位:千吨)。

年份 帆船(风力) 轮船(蒸汽机、内燃机)

1790—1799 79.8 0

1820—1829 80.0 3.0

1850—1859 160.0 46.3

1860—1869 206.4 107.9

1880—1889 122.6 377.2

1900—1909 37.4 674.2

上表数据主要表明这一时期英国( )

A.新旧动力航运长期并行发展 B.技术迭代呈现延续和渐进性

C.航运业近代化趋势出现反复 D.风帆动力航运持续走向衰落

15.1932年,科隆—波恩高速公路投入使用,成为德国第一条用于公共交通的高速公路。1949年,联邦德国高速公路通车里程为2128千米。2009年,德国高速公路运量达2 254亿辆,平均每天通车数量为48 800辆。这一成就( )

A.体现了生产关系的局部调整 B.受汽车工业发展的有力推动

C.说明工业革命造成道路堵塞 D.直接推动了世界市场的形成

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统,并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官。秦统一中国后,以咸阳为中心,修筑了东至渤海、南至江浙的两条“驰道”及连接陕甘蒙的军事设施“直道”,最宽处可供许多驾马车并排行驶。汉代道路修筑和养护已达一定水平,驰道两旁置有林荫。东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎。隋唐时期,全国的道路再现繁荣,修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统。宋朝由于受到辽金的进攻,交通范围大大缩减。元明清时期,中国陆路交通兴盛发达。

——摘编自赵云旗《中国古代交通》等

材料二 两次世界大战结束后,小汽车在美国得到迅速普及,公交系统逐渐退化,人车矛盾突出。这一时期,洲际高速路网的建设全面完成。20世纪90年代后期,随着“冰茶法案”“续茶法案”等法案的颁布,美国城市交通系统发生了转变,由原来的小汽车单一模式向包含公交、步行等在内的多模式交通体系转变。面对郊区化和大都市区的城市发展,美国形成了城市精明增长理论及新城市主义理论。交通系统研究从早期解决人车冲突开始,最终形成了邻里单位理论、雷德朋人车分流理论。

——摘编自叶建红、施雪莹等

《欧美城市与交通发展演进的历史分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代道路交通的主要特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战后美国交通体系发展的背景。(6分)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午中日战争后,清政府下诏将铁路作为自强要策而毅然兴办。至此,束缚铁路数十年的政策“枷锁”被彻底打破,由此催生了近代中国第一个铁路建设热潮。虽然中国铁路事业驶入正轨,但囿于经费支绌、人才缺失、材料匮乏等阻碍,清政府不得不向西方列强“求援”,使他们乘机大肆掠夺和控制中国铁路权益。1895年至1911年,西方列强通过采取强行擅筑、假借“合办”、贷款控制等各种手段,直接修建或间接控制了中东、滇越、京汉、京奉、津浦等诸多线路。为了鼓励和规范铁路建设,清政府于1903年颁发《铁路简明章程》,规定无论华洋官商均可禀请修筑铁路,正式向民间社会开放筑路权,为当时中国铁路建设注入了一针“强心剂”。于是,中国民族资产阶级发起了收回路权运动,创立商办铁路公司,自筹资金修建铁路,以保中国自主权。1903年至1907年,共有15个省先后创建商办铁路公司,筹资修建铁路900余千米。商办铁路虽声势浩大,可成效有限,而且弊端百出。

——摘编自李海滨《近代中国铁路的曲折发展》

材料二 19世纪中期以后,英国出于国家战略的需要,在印度大规模地修建铁路。印度铁路修建历程大致可分为三个时期:1853—1869年,由殖民政府提供担保利息,主要由私营铁路公司筑路时期;1870—1882年,除私营铁路公司筑路外,殖民政府参与修建并经营铁路系统的新时期;1883—1914年,由政府补助的私营铁路公司再度活跃时期。到1914年,印度的铁路里程已长达35 000英里,形成了颇为完整的运输系统,在当时的亚洲居第一位,成为当时世界的第三大铁路系统。铁路连接了印度的高山和丛林、港口和平原,大大提高了木材、大米、茶叶等各种货物的运输效率,促进了印度对外贸易的发展。在印度铁路的运输中,棉花、棉纱、棉织品成为最大宗的货物,催生了印度棉纺织工厂的出现。

——摘编自杞新村《一战前英国在印度修建铁路的影响研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初晚清铁路事业发展的状况及主要原因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明一战前英国在印度修建铁路对印度经济产生的影响。(4分)

18.(12分)阅读材料,完成要求。

材料 巴拿马运河简史

综合上述材料并结合所学,围绕巴拿马运河的发展史自拟一个论题并进行阐释。(要求:论题明确,史论结合,论述全面,表述清晰)

19.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清代在传统驿传基础上构建了涵盖驿、站、塘、台、所、铺等机构完备的驿传系统,并依据国家治理的需要,适时进行调整,使其功能扩展到了维护边疆稳定、建设交通网络、递运、发展地区经济、维护地方治安、收管流犯等方面。为了维持全国驿传体系运转,清政府每年拨银300多万两,并在《大清律》中专设《邮驿律》规范驿事。驿传体系作为官方信息、物资、人员传递机构,曾以高效、快捷的特征服务于清代国家治理。但晚清以来,军政大事的处理要求清王朝迅速高效地进行应对,而传统驿传体系却无法为清王朝提供高效有力支撑,同时外国在华设立的通信机构既侵犯了中国邮政主权,又给中国创办邮政以示范。清代驿传体系在多重因素的作用下不得不向着裁撤传统驿传、推广现代邮政的方向发展。

——摘编自李家涛《近代中国国家治理

能力的演进:以驿邮转型为例》

材料二 1980年,中国邮政与世界邮政接轨,首创国际特快专递业务。1985年,我国进出境快件仅为390件,而到1994年,进出境快件达到147 581件。随着国内经济的快速发展,中国邮政于1985年成立服务于国内业务的中国速递服务公司(EMS),到1992年底,全国特快专递业务规模为近960万件,2016年,邮政特快专递业务量达2 412 327.3万件。1993年我国首家民营快递企业——顺丰速运诞生。2009年,全国特许加盟民营快递企业的营业收入达到275亿元,占国内快递市场份额的58%左右,2014年,民营快递的营业网点数已超过107 000个。近年来,我国快递服务的发展出现了新思路,比如,菜鸟网络将“互联网+”、电子商务与快递业结合,利用移动互联网、物联网、大数据、云计算、智能化等信息技术,建立全国性的智慧快递网络,使快递服务更具安全性和快捷性,并引领未来我国快递的服务发展方向。

——摘编自苑春荟、毕映莲

《中国快递业发展历程探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代驿传制度的主要特点,并分析推动传统驿传制度向近代邮政体系转变的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪80年代以来我国邮政事业出现的主要变化,并分析这些变化产生的历史背景。(7分)

答案与解析

第五单元 交通与社会变迁

1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A

9.A 10.C 11.A 12.B 13.D 14.B 15.B

1.C 根据材料并结合所学可知,秦朝建立后所修建的通向各个方向的交通网络,客观上有利于加强各地区之间的交流和联系,C项正确。秦朝建立后全国已经统一,故A项错误;材料主旨强调的是秦朝修建交通网络的客观影响,加强中央对地方的控制是其修路的主观目的之一,故B项错误;统一多民族国家的形成是长期历史发展和民族交融的结果,与材料无关,故D项错误。

2.D 根据材料并结合所学可知,陆上和海上丝绸之路的开通,便利了东西方商品的交流,丰富了人们的日常生活,故D项正确。

3.B 据材料可知,隋唐疏通江南的运河后,运河沿线户数、户口成倍增长,江南多个行业迅猛发展,即交通建设影响经济的发展,B项正确。

4.B 据材料可知,随着研究的深入,隋朝开通大运河的原因包含战争运输物资、隋炀帝的娱乐需求、经济重心逐渐南移等方面,认识趋于全面,B项正确。

5.A 根据材料可知,上海等城市相继引入了西式马车,但其车费较贵,普通百姓很难消费得起,因此又引入了一种更轻便的人力车,可见车辆的引入考虑到了普通百姓的消费水平,即城市运输业的平民化,A项正确。

6.B 1897年上海有报午时及风信标,“每日报时报风……中华行舟者,必以先睹为快”,说明在当时,时间信息和风的信息受到重视,体现了生产和生活观念日趋现代,B项正确。题干并未体现交通工具的发展情况,而是报午时及风信标,排除A、C两项;题干中没有体现海上贸易是否受到政府保护的信息,排除D项。

7.B 据表格可知,近代上海马车、轿子等传统交通方式使用不断减少,汽车、有轨电车等近代交通方式使用不断增加,体现了生活方式的近代化趋势,B项正确。“普遍”“全面”表述过于绝对,排除A、C两项;材料反映的是交通工具的使用情况,西方殖民侵略不断加深与材料主旨不符,排除D项。

8.A 据材料可知,京汉铁路通车后,武汉闹市区不再局限于长江边的租界一隅,市区的范围扩大,原来偏远荒凉的郊区也逐渐繁华起来,反映了铁路建设对城区面貌的影响,A项正确。

9.A 根据材料可知,汽车有便于外出办工、假日出行、遮风挡雨等优点,表明新式交通工具对社会生活产生了影响,A项正确。材料未涉及汽车工业的成就,排除B项;“普遍”的表述不符合史实,排除C项;民国十三年为1924年,为北洋军阀统治时期,而非南京国民政府统治时期,排除D项。

10.C 火车票的变化是科技进步的结果,同时也反映了科技进步改变人们的生活方式,C项正确。

11.A 据表格可知,1978年改革开放后,各种交通形式的客运量明显增长,说明人口流动加快,A项正确。材料未涉及新的交通方式和现代交通体系的改造升级,排除B、C两项;D项“最重要”的表述由材料无法得出,排除。

12.B 乌鲁克文化泥板上的象形文字“车”和描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型均属于考古资料,属于第一手史料,可以有力地证明两河流域文明发明了轮车,故B项正确。

13.D 据材料信息可知,随着火车的推广使用,人们要依据人工的时钟来生活,也就是时间精准成为日常生活的必要,D项正确。

14.B 据表格信息可知,轮船吨位数持续增加,但帆船并未立即被淘汰,帆船吨位数先缓慢上升,然后迅速下降,体现了这一时期英国技术迭代呈现延续和渐进性,故选B项,排除D项。据表格信息可知,1790—1799年,轮船尚未产生,“新旧动力航运长期并行发展”的表述错误,排除A项;材料中轮船的吨位数持续上升,并未反复,排除C项。

15.B 根据材料并结合所学可知,汽车工业的发展推动着道路的建设,B项正确。材料未体现生产关系的局部调整,排除A项;“工业革命造成道路堵塞”的说法有误,且材料并未涉及道路堵塞的问题,排除C项;材料主要反映的是德国国内高速公路的发展,与世界市场的形成并无直接联系,且“直接推动了”表述错误,排除D项。

16.答案 (1)道路系统形成时间早(历史悠久);道路修筑的水平高;发展曲折(与政治经济形势密切相关);与战争有密切关系,道路建设与战争需求相结合;具有强烈的政治色彩(政府重视),以稳定统治及维护统一为目的;道路结构上有辐射性,以都城为中心向外辐射(或形成交通网);政府主导;道路管理制度化,设置相关机构与政府部门进行管理;为现实统治需求服务。(每点2分,任答3点得6分)

(2)二战后美国私人汽车普及;高速路网的建设完成;交通法律的完善,推动交通体系的转变;城市发展理论的革新,指导交通系统研究的发展;政府对人车矛盾等城市交通发展问题的重视。(每点2分,任答3点得6分)

解析 第(1)问,据材料“国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统”得出,历史悠久;据材料“汉代道路修筑和养护已达一定水平”得出,以都城为中心,道路修筑水平高;据材料“东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎”得出,发展曲折;据材料“修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统”得出,道路结构有辐射性;据材料“并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官”得出,设置相关机构进行管理。结合所学可知,与战争有密切关系;政府重视,以稳定统治及维护统一为目的;为现实统治需求服务;等。第(2)问,据材料“两次世界大战结束后,小汽车在美国得到迅速普及”得出,二战后美国私人汽车普及;据材料“这一时期,洲际高速路网的建设全面完成”得出,高速路网建设完成;据材料“随着‘冰茶法案’‘续茶法案’等法案的颁布……单一模式向包含公交、步行等在内的多模式交通体系转变”得出,交通法律完善;据材料“美国形成了城市精明增长理论……雷德朋人车分流理论”并结合所学得出,城市发展理论的革新;政府对人车矛盾等城市交通发展问题的重视。

17.答案 (1)状况:打破政策束缚催生近代铁路建设热潮;资金、人才、技术匮乏,依赖列强,具有半殖民地色彩;向民间开放筑路权;商办铁路声势浩大但成效有限;总体发展曲折。(每点2分,任答3点得6分)

主要原因:甲午战后民族危机严重;清政府政策调整;清末新政的开展;技术落后;第二次工业革命的开展使列强大肆掠夺、控制筑路权。(每点2分,任答3点得6分)

(2)影响:加快了印度的殖民地化;便利英国掠夺印度的资源;客观上促进印度交通近代化,促进对外贸易发展;催生印度近代工厂。(每点2分,任答2点得4分)

18.答案 示例

论题:巴拿马运河的发展史充斥着殖民主义色彩。(2分)

阐释:15世纪末至16世纪初,随着新航路的开辟,哥伦布发现美洲,西班牙在美洲建立殖民地,试图开凿运河,未能实施。(2分)19世纪中后期至20世纪初,随着两次工业革命的开展,世界市场最终形成,西方殖民者加紧争夺在美洲的利益。(2分)法国和美国先后开凿、修建巴拿马运河,运河开通,美国控制了运河的航运权。(2分)20世纪中后期,第三世界崛起,民族解放运动高涨,世界多极化趋势继续发展,殖民体系瓦解,巴拿马收回运河主权。(2分)

由此可见,巴拿马运河是环球交通网络重要组成部分,其发展史反映了国际政治、经济格局的演变。(2分)

19.答案 (1)特点:根植于传统,机构完备;能根据国家需要适时调整;功能齐全;有法律和财政保障。(4分)

原因:传统的驿传制度不适应社会发展的要求;列强侵略破坏中国邮政主权;外国在华通信机构的示范和刺激;清政府强化国家治理的需要。(4分)

(2)变化:逐渐与国际邮政接轨;业务范围不断扩大,邮递事业发展迅速;民营快递事业活跃;全国性的智慧快递网络逐渐形成。(4分)

历史背景:改革开放以来,中国经济的快速发展;社会主义市场经济体制的逐步确立;电子商务的兴起与发展;信息技术革命的影响;经济全球化的发展。(3分)

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第五单元 交通与社会变迁

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.秦朝建立后,陆续修建了以咸阳为中心的三种道路交通网络:一是向东直通燕、齐地区,向南直达吴、楚地区的驰道;二是从咸阳至九原的直道;三是北起僰道(今四川宜宾)到达滇池地区的五尺道。这些道路的修建客观上( )

A.促进了国家从分裂走向统一 B.加强了中央对地方的武力控制

C.有利于各地经济文化的交流 D.推动了统一多民族国家的形成

2.古代中国通过陆、海两条对外贸易渠道,引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料、药材和琉璃等。而中国的瓷器、茶叶流行于亚、非、欧三洲,丝绸更是一度成为西方人财富和身份的象征。据此可知( )

A.丝绸之路异常繁荣 B.东西交流的范围不断扩大

C.航海技术十分发达 D.商业贸易丰富了人们生活

3.隋唐对江南运河的疏浚,使得水上运输畅通无阻。从贞观到天宝年间,江南运河沿线四州的户数增长率为353.3%,户口增长率为570.7%,远高于全国平均增长率;江南地区的冶炼、造船、制瓷、编织、制盐、造纸、制茶也迅猛发展。这反映了( )

A.隋唐时期经济重心南移的趋势 B.交通建设对经济发展的影响

C.运河沿线成为经济最发达地区 D.国家对运河运输的高度重视

4.《隋书》认为,隋朝开通大运河,是为了高丽战争运输兵马物资;后世学者认为,其主要是为了满足隋炀帝巡幸江南的娱乐需求;当代史学家认为经济重心逐渐南移是根本原因。据此可知,关于隋朝大运河开凿原因的认识( )

A.只能有一种正确合理的观点 B.随着研究的深入而趋于全面

C.当代学者的研究结论更可信 D.缺少权威人士支持均不可信

5.1860年以后,上海等城市相继引入了西式马车,但其车费较贵,普通百姓很难消费得起,因此又引入了一种更轻便的人力车——“东洋车”。1874年7月24日,《申报》报道:“东洋来之顺利小车,沪上依式置造者已多,租界共约有一千有零。”这可反映出近代上海( )

A.城市运输业的平民化 B.交通落后面貌得到改善

C.传统交通工具的没落 D.开启了交通变革的序幕

6.1897年,上海徐家汇天文台编印的《上海报午时及风信标记专例》中说:“上海商埠,上商云集,舟舰纷纭,实为中华通商口岸之冠。每日报时报风……中华行舟者,必以先睹为快也。”这反映出当时( )

A.交通发展带有殖民色彩 B.生产生活观念日趋现代

C.新式交通工具广泛使用 D.海上贸易得到政府保护

7.下表内容为1889年与1926年上海外白渡桥(连接黄浦区与虹口区的过河桥梁)交通工具使用变化的情况。这反映出( )

步行 人力车 马车 轿子 脚踏车 汽车 公共 汽车 有轨 电车

1889年 11 770人 6 984辆 544辆 9抬 0辆 0辆 0辆 0辆

1926年 50 823人 14 600辆 0辆 0抬 3 459辆 3 764辆 172辆 922辆

A.民众生活水平普遍提高 B.生活方式的近代化趋势

C.现代交通取得全面进步 D.西方殖民侵略不断加深

8.1905年京汉铁路正式通车后,武汉闹市区不再局限于长江边的租界一隅,以前被称为“草庐茅店,三五零星”的硚口至谌家矶一带,也变得“三十里几比室直连矣”。由此可见,近代中国铁路建设( )

A.促进了城区面貌的变迁 B.推动了生活方式的改变

C.增强了城市的经济功能 D.提高了国家的行政效率

9.下图所示为民国十三年的一则汽车广告,其中有“价廉物美之轿式汽车最宜于小家庭之购用,盖为父者日间可乘以外出办公,晚间及星期日其子女亦可乘之。既可御冬季之寒风,又可遮夏季之烈日,更有一最重要之优点,即其价格低廉,普通收入之家庭甚易于购买也”等字样。这可以用于说明( )

A.新式交通工具对社会生活的影响

B.中国近代民族汽车工业成绩斐然

C.轿式汽车已经普遍进入寻常百姓家

D.南京国民政府统治时期商业的发展

10.从硬板票到由计算机打印的红色软纸票,再到如今的“无纸化”电子火车票。我国火车票的变迁反映出( )

A.中国科技引领世界发展 B.社会服务体系日渐完善

C.科技进步改变生活方式 D.民众生活更加丰富多彩

11.下表是1978年和1988年中国客运量结构分布表,(单位:万人)。表格中中国客运量数据变化,说明这一时期我国( )

铁路 公路 水运 航空

1978年 81 491 149 229 23 042 231

1988年 122 645 650 473 35 032 1 442

A.改革开放促进了人口流动

B.经济发展使交通方式更加多样化

C.现代交通体系已改造升级

D.航空业正成为最重要的出行方式

12.发现于美索不达米亚地区的乌鲁克文化泥板上的象形文字——车,以及在这一地区还发现了描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型,距今都有5000年左右。这一发现( )

A.说明中国的牛车是从两河流域传来的

B.有力地证明了两河流域文明发明了轮车

C.说明车是古代主要交通工具和军事装备

D.证明象形文字是世界上最早的文字

13.1825年,英国建成世界第一条公用商业铁路,之后公布火车时刻表。因为火车比马车快太多,所以各地时间的微小差异就造成了巨大困扰。1880年,英国首次立法规定全国的时刻表都须以格林尼治时间为准,这就要求人们依据人工的时钟而非依据当地日升日落周期来过生活。这段材料重在说明( )

A.工业革命带来社会生产增长 B.技术发展推动生产工具的改进

C.议会改革推动民主政治发展 D.时间精准成为日常生活的必要

14.下表是1790—1909年在英国制造并首次注册的船舶吨位统计表(单位:千吨)。

年份 帆船(风力) 轮船(蒸汽机、内燃机)

1790—1799 79.8 0

1820—1829 80.0 3.0

1850—1859 160.0 46.3

1860—1869 206.4 107.9

1880—1889 122.6 377.2

1900—1909 37.4 674.2

上表数据主要表明这一时期英国( )

A.新旧动力航运长期并行发展 B.技术迭代呈现延续和渐进性

C.航运业近代化趋势出现反复 D.风帆动力航运持续走向衰落

15.1932年,科隆—波恩高速公路投入使用,成为德国第一条用于公共交通的高速公路。1949年,联邦德国高速公路通车里程为2128千米。2009年,德国高速公路运量达2 254亿辆,平均每天通车数量为48 800辆。这一成就( )

A.体现了生产关系的局部调整 B.受汽车工业发展的有力推动

C.说明工业革命造成道路堵塞 D.直接推动了世界市场的形成

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统,并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官。秦统一中国后,以咸阳为中心,修筑了东至渤海、南至江浙的两条“驰道”及连接陕甘蒙的军事设施“直道”,最宽处可供许多驾马车并排行驶。汉代道路修筑和养护已达一定水平,驰道两旁置有林荫。东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎。隋唐时期,全国的道路再现繁荣,修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统。宋朝由于受到辽金的进攻,交通范围大大缩减。元明清时期,中国陆路交通兴盛发达。

——摘编自赵云旗《中国古代交通》等

材料二 两次世界大战结束后,小汽车在美国得到迅速普及,公交系统逐渐退化,人车矛盾突出。这一时期,洲际高速路网的建设全面完成。20世纪90年代后期,随着“冰茶法案”“续茶法案”等法案的颁布,美国城市交通系统发生了转变,由原来的小汽车单一模式向包含公交、步行等在内的多模式交通体系转变。面对郊区化和大都市区的城市发展,美国形成了城市精明增长理论及新城市主义理论。交通系统研究从早期解决人车冲突开始,最终形成了邻里单位理论、雷德朋人车分流理论。

——摘编自叶建红、施雪莹等

《欧美城市与交通发展演进的历史分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代道路交通的主要特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战后美国交通体系发展的背景。(6分)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午中日战争后,清政府下诏将铁路作为自强要策而毅然兴办。至此,束缚铁路数十年的政策“枷锁”被彻底打破,由此催生了近代中国第一个铁路建设热潮。虽然中国铁路事业驶入正轨,但囿于经费支绌、人才缺失、材料匮乏等阻碍,清政府不得不向西方列强“求援”,使他们乘机大肆掠夺和控制中国铁路权益。1895年至1911年,西方列强通过采取强行擅筑、假借“合办”、贷款控制等各种手段,直接修建或间接控制了中东、滇越、京汉、京奉、津浦等诸多线路。为了鼓励和规范铁路建设,清政府于1903年颁发《铁路简明章程》,规定无论华洋官商均可禀请修筑铁路,正式向民间社会开放筑路权,为当时中国铁路建设注入了一针“强心剂”。于是,中国民族资产阶级发起了收回路权运动,创立商办铁路公司,自筹资金修建铁路,以保中国自主权。1903年至1907年,共有15个省先后创建商办铁路公司,筹资修建铁路900余千米。商办铁路虽声势浩大,可成效有限,而且弊端百出。

——摘编自李海滨《近代中国铁路的曲折发展》

材料二 19世纪中期以后,英国出于国家战略的需要,在印度大规模地修建铁路。印度铁路修建历程大致可分为三个时期:1853—1869年,由殖民政府提供担保利息,主要由私营铁路公司筑路时期;1870—1882年,除私营铁路公司筑路外,殖民政府参与修建并经营铁路系统的新时期;1883—1914年,由政府补助的私营铁路公司再度活跃时期。到1914年,印度的铁路里程已长达35 000英里,形成了颇为完整的运输系统,在当时的亚洲居第一位,成为当时世界的第三大铁路系统。铁路连接了印度的高山和丛林、港口和平原,大大提高了木材、大米、茶叶等各种货物的运输效率,促进了印度对外贸易的发展。在印度铁路的运输中,棉花、棉纱、棉织品成为最大宗的货物,催生了印度棉纺织工厂的出现。

——摘编自杞新村《一战前英国在印度修建铁路的影响研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初晚清铁路事业发展的状况及主要原因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明一战前英国在印度修建铁路对印度经济产生的影响。(4分)

18.(12分)阅读材料,完成要求。

材料 巴拿马运河简史

综合上述材料并结合所学,围绕巴拿马运河的发展史自拟一个论题并进行阐释。(要求:论题明确,史论结合,论述全面,表述清晰)

19.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清代在传统驿传基础上构建了涵盖驿、站、塘、台、所、铺等机构完备的驿传系统,并依据国家治理的需要,适时进行调整,使其功能扩展到了维护边疆稳定、建设交通网络、递运、发展地区经济、维护地方治安、收管流犯等方面。为了维持全国驿传体系运转,清政府每年拨银300多万两,并在《大清律》中专设《邮驿律》规范驿事。驿传体系作为官方信息、物资、人员传递机构,曾以高效、快捷的特征服务于清代国家治理。但晚清以来,军政大事的处理要求清王朝迅速高效地进行应对,而传统驿传体系却无法为清王朝提供高效有力支撑,同时外国在华设立的通信机构既侵犯了中国邮政主权,又给中国创办邮政以示范。清代驿传体系在多重因素的作用下不得不向着裁撤传统驿传、推广现代邮政的方向发展。

——摘编自李家涛《近代中国国家治理

能力的演进:以驿邮转型为例》

材料二 1980年,中国邮政与世界邮政接轨,首创国际特快专递业务。1985年,我国进出境快件仅为390件,而到1994年,进出境快件达到147 581件。随着国内经济的快速发展,中国邮政于1985年成立服务于国内业务的中国速递服务公司(EMS),到1992年底,全国特快专递业务规模为近960万件,2016年,邮政特快专递业务量达2 412 327.3万件。1993年我国首家民营快递企业——顺丰速运诞生。2009年,全国特许加盟民营快递企业的营业收入达到275亿元,占国内快递市场份额的58%左右,2014年,民营快递的营业网点数已超过107 000个。近年来,我国快递服务的发展出现了新思路,比如,菜鸟网络将“互联网+”、电子商务与快递业结合,利用移动互联网、物联网、大数据、云计算、智能化等信息技术,建立全国性的智慧快递网络,使快递服务更具安全性和快捷性,并引领未来我国快递的服务发展方向。

——摘编自苑春荟、毕映莲

《中国快递业发展历程探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代驿传制度的主要特点,并分析推动传统驿传制度向近代邮政体系转变的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪80年代以来我国邮政事业出现的主要变化,并分析这些变化产生的历史背景。(7分)

答案与解析

第五单元 交通与社会变迁

1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A

9.A 10.C 11.A 12.B 13.D 14.B 15.B

1.C 根据材料并结合所学可知,秦朝建立后所修建的通向各个方向的交通网络,客观上有利于加强各地区之间的交流和联系,C项正确。秦朝建立后全国已经统一,故A项错误;材料主旨强调的是秦朝修建交通网络的客观影响,加强中央对地方的控制是其修路的主观目的之一,故B项错误;统一多民族国家的形成是长期历史发展和民族交融的结果,与材料无关,故D项错误。

2.D 根据材料并结合所学可知,陆上和海上丝绸之路的开通,便利了东西方商品的交流,丰富了人们的日常生活,故D项正确。

3.B 据材料可知,隋唐疏通江南的运河后,运河沿线户数、户口成倍增长,江南多个行业迅猛发展,即交通建设影响经济的发展,B项正确。

4.B 据材料可知,随着研究的深入,隋朝开通大运河的原因包含战争运输物资、隋炀帝的娱乐需求、经济重心逐渐南移等方面,认识趋于全面,B项正确。

5.A 根据材料可知,上海等城市相继引入了西式马车,但其车费较贵,普通百姓很难消费得起,因此又引入了一种更轻便的人力车,可见车辆的引入考虑到了普通百姓的消费水平,即城市运输业的平民化,A项正确。

6.B 1897年上海有报午时及风信标,“每日报时报风……中华行舟者,必以先睹为快”,说明在当时,时间信息和风的信息受到重视,体现了生产和生活观念日趋现代,B项正确。题干并未体现交通工具的发展情况,而是报午时及风信标,排除A、C两项;题干中没有体现海上贸易是否受到政府保护的信息,排除D项。

7.B 据表格可知,近代上海马车、轿子等传统交通方式使用不断减少,汽车、有轨电车等近代交通方式使用不断增加,体现了生活方式的近代化趋势,B项正确。“普遍”“全面”表述过于绝对,排除A、C两项;材料反映的是交通工具的使用情况,西方殖民侵略不断加深与材料主旨不符,排除D项。

8.A 据材料可知,京汉铁路通车后,武汉闹市区不再局限于长江边的租界一隅,市区的范围扩大,原来偏远荒凉的郊区也逐渐繁华起来,反映了铁路建设对城区面貌的影响,A项正确。

9.A 根据材料可知,汽车有便于外出办工、假日出行、遮风挡雨等优点,表明新式交通工具对社会生活产生了影响,A项正确。材料未涉及汽车工业的成就,排除B项;“普遍”的表述不符合史实,排除C项;民国十三年为1924年,为北洋军阀统治时期,而非南京国民政府统治时期,排除D项。

10.C 火车票的变化是科技进步的结果,同时也反映了科技进步改变人们的生活方式,C项正确。

11.A 据表格可知,1978年改革开放后,各种交通形式的客运量明显增长,说明人口流动加快,A项正确。材料未涉及新的交通方式和现代交通体系的改造升级,排除B、C两项;D项“最重要”的表述由材料无法得出,排除。

12.B 乌鲁克文化泥板上的象形文字“车”和描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型均属于考古资料,属于第一手史料,可以有力地证明两河流域文明发明了轮车,故B项正确。

13.D 据材料信息可知,随着火车的推广使用,人们要依据人工的时钟来生活,也就是时间精准成为日常生活的必要,D项正确。

14.B 据表格信息可知,轮船吨位数持续增加,但帆船并未立即被淘汰,帆船吨位数先缓慢上升,然后迅速下降,体现了这一时期英国技术迭代呈现延续和渐进性,故选B项,排除D项。据表格信息可知,1790—1799年,轮船尚未产生,“新旧动力航运长期并行发展”的表述错误,排除A项;材料中轮船的吨位数持续上升,并未反复,排除C项。

15.B 根据材料并结合所学可知,汽车工业的发展推动着道路的建设,B项正确。材料未体现生产关系的局部调整,排除A项;“工业革命造成道路堵塞”的说法有误,且材料并未涉及道路堵塞的问题,排除C项;材料主要反映的是德国国内高速公路的发展,与世界市场的形成并无直接联系,且“直接推动了”表述错误,排除D项。

16.答案 (1)道路系统形成时间早(历史悠久);道路修筑的水平高;发展曲折(与政治经济形势密切相关);与战争有密切关系,道路建设与战争需求相结合;具有强烈的政治色彩(政府重视),以稳定统治及维护统一为目的;道路结构上有辐射性,以都城为中心向外辐射(或形成交通网);政府主导;道路管理制度化,设置相关机构与政府部门进行管理;为现实统治需求服务。(每点2分,任答3点得6分)

(2)二战后美国私人汽车普及;高速路网的建设完成;交通法律的完善,推动交通体系的转变;城市发展理论的革新,指导交通系统研究的发展;政府对人车矛盾等城市交通发展问题的重视。(每点2分,任答3点得6分)

解析 第(1)问,据材料“国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统”得出,历史悠久;据材料“汉代道路修筑和养护已达一定水平”得出,以都城为中心,道路修筑水平高;据材料“东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎”得出,发展曲折;据材料“修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统”得出,道路结构有辐射性;据材料“并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官”得出,设置相关机构进行管理。结合所学可知,与战争有密切关系;政府重视,以稳定统治及维护统一为目的;为现实统治需求服务;等。第(2)问,据材料“两次世界大战结束后,小汽车在美国得到迅速普及”得出,二战后美国私人汽车普及;据材料“这一时期,洲际高速路网的建设全面完成”得出,高速路网建设完成;据材料“随着‘冰茶法案’‘续茶法案’等法案的颁布……单一模式向包含公交、步行等在内的多模式交通体系转变”得出,交通法律完善;据材料“美国形成了城市精明增长理论……雷德朋人车分流理论”并结合所学得出,城市发展理论的革新;政府对人车矛盾等城市交通发展问题的重视。

17.答案 (1)状况:打破政策束缚催生近代铁路建设热潮;资金、人才、技术匮乏,依赖列强,具有半殖民地色彩;向民间开放筑路权;商办铁路声势浩大但成效有限;总体发展曲折。(每点2分,任答3点得6分)

主要原因:甲午战后民族危机严重;清政府政策调整;清末新政的开展;技术落后;第二次工业革命的开展使列强大肆掠夺、控制筑路权。(每点2分,任答3点得6分)

(2)影响:加快了印度的殖民地化;便利英国掠夺印度的资源;客观上促进印度交通近代化,促进对外贸易发展;催生印度近代工厂。(每点2分,任答2点得4分)

18.答案 示例

论题:巴拿马运河的发展史充斥着殖民主义色彩。(2分)

阐释:15世纪末至16世纪初,随着新航路的开辟,哥伦布发现美洲,西班牙在美洲建立殖民地,试图开凿运河,未能实施。(2分)19世纪中后期至20世纪初,随着两次工业革命的开展,世界市场最终形成,西方殖民者加紧争夺在美洲的利益。(2分)法国和美国先后开凿、修建巴拿马运河,运河开通,美国控制了运河的航运权。(2分)20世纪中后期,第三世界崛起,民族解放运动高涨,世界多极化趋势继续发展,殖民体系瓦解,巴拿马收回运河主权。(2分)

由此可见,巴拿马运河是环球交通网络重要组成部分,其发展史反映了国际政治、经济格局的演变。(2分)

19.答案 (1)特点:根植于传统,机构完备;能根据国家需要适时调整;功能齐全;有法律和财政保障。(4分)

原因:传统的驿传制度不适应社会发展的要求;列强侵略破坏中国邮政主权;外国在华通信机构的示范和刺激;清政府强化国家治理的需要。(4分)

(2)变化:逐渐与国际邮政接轨;业务范围不断扩大,邮递事业发展迅速;民营快递事业活跃;全国性的智慧快递网络逐渐形成。(4分)

历史背景:改革开放以来,中国经济的快速发展;社会主义市场经济体制的逐步确立;电子商务的兴起与发展;信息技术革命的影响;经济全球化的发展。(3分)

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化