25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第一单元 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第一单元 试卷(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 84.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2026-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第一单元 食物生产与社会生活

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.湖南道县玉蟾岩遗址发现了约1万年前的稻作遗存,以及打制石器、动物遗骸等,其中动物遗骸包括28种哺乳动物、27种鸟禽类动物、33种螺蚌以及多种鱼类,还发现可以辨识的植物17种。这些证据说明当时居民生活状况是( )

A.稻子是唯一的粮食作物 B.农业出现推动科技的发展

C.手工业从农牧业中分离 D.采集渔猎和稻作提供食物

2.据《汉书》记载,(宣帝)元康三年六月诏:“今春,五色鸟以万数,飞过属县,翱翔而舞,欲集未下。其令三辅毋得以春夏擿巢探卵,弹射飞鸟。具为令。”上述材料反映了汉朝( )

A.具有生态保护的意识 B.社会治理能力的提升

C.贯彻以法治国的思想 D.休养生息政策的推行

3.有学者指出,自两汉起,有关水利工程的记载史不绝书,武帝时,塞瓠子决口后,“用事者争言水利。朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田,而关中辅渠、灵轵引堵水;汝南、九江引淮……”上述现象出现的主要原因是( )

A.自然灾害频发 B.抑商观念盛行

C.大一统国家形成 D.铁犁牛耕的普及

4.魏晋南北朝时期,官府设有负责养牛的多种官职,形成了完备的管理体系。民间养牛业也有很大发展,如《晋书》记载:“麹允,金城人也。与游氏世为豪族,西州为之语曰:‘麹与游,牛羊不数头。南开朱门,北望青楼。’”这一时期的养牛业( )

A.冲击了传统的经济政策 B.有利于农业与畜牧业的结合

C.促进了南北经济的交流 D.有助于社会经济的恢复发展

5.《唐律疏议》中规定,凡是故意以有毒脯肉赠送他人或出售,造成他人中毒的,食品所有者处一年徒刑;造成他人中毒身亡的,处绞刑;他人在不知情的情况下食用未被焚毁的有害食品而死亡的,食品所有者要以过失杀人罪论处。这说明唐朝( )

A.最早制定食品安全的法律 B.市场管理得到官员的重视

C.重视依法监管食品的安全 D.食品质量满足了民众需求

6.下表内容为唐、宋时期水利工程的分省统计,这反映了( )

陕西 河南 山西 河北 甘肃 江苏 安徽 浙江 江西 福建 广东 湖北 湖南 总计

唐 32 11 32 24 4 18 12 44 20 29 4 7 237

宋 20 11 25 20 2 17 14 302 56 402 44 21 5 939

A.宋比唐水利兴修技术先进 B.安史之乱造成北方经济衰落

C.宋代南方水利工程的发展 D.宋灌溉工具在南方普遍推广

7.乾隆时刘汶《种烟行》一诗说道:“新谷在场欲糜烂,小麦未播播已晚。问何不敛复不耕,汲水磨刀烟上版。……愚民废农偏种烟,五谷不胜烟值钱。……往者岁歉难举炊,谁家食烟能疗饥。”该诗( )

A.道出了小农经济解体的原因 B.表达了作者对粮食安全的担忧

C.反映了自然经济结构已解体 D.是研究物种传播的第一手史料

8.明代,甘薯、玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆不拘土壤与地形,可在山地种植,也可在沙地栽培。土地使用方式和边缘土地植被的改变,极大地改变了原有的地貌与生态。由此可见,高产作物的引进( )

A.解决了人地矛盾问题 B.对社会产生了双重影响

C.改变了区域饮食结构 D.改善了人民的生活水平

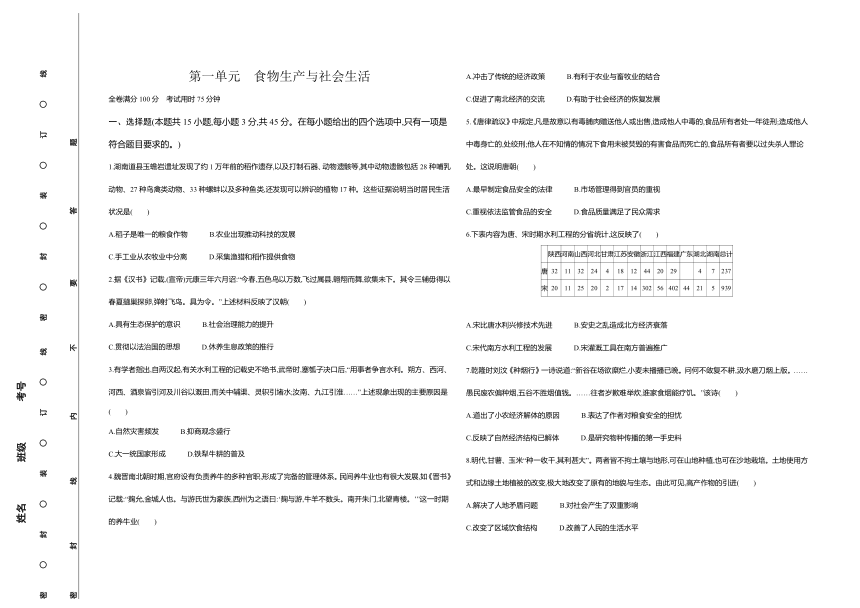

9.下图为2017年中国与世界三大谷物品种单位面积产量对比图。这表明( )

A.世界粮食产量稳步增长

B.中国的三大谷物完全实现了自给

C.世界农业种植结构趋同

D.中国的粮食安全具有较充分保障

10.古埃及的农具在几千年间没有多大改进,直到新王国时期才把犁头的形状稍稍改变了一下。就此,有人指出,古埃及的农业技术长长地拖着新石器时代的尾巴,优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性。据此可得出的结论是( )

A.古埃及的农业经济发达 B.远古社会生产工具简陋

C.古埃及的文明较为落后 D.地理环境影响文明发展

11.水稻在16世纪晚期被引入巴拿马,17世纪晚期被引入南卡罗来纳,从而使得这两个地区分别成为西班牙和英国这两个帝国的谷仓。在加勒比海大部分地区,水稻成为传统饮食的一部分,尤其是在英国人引进的印度劳工的居住地和西非奴隶集中居住的地方。据此可知( )

A.西、英在美洲竞争激烈

B.拉美人民的主食结构发生改变

C.殖民活动影响作物分布

D.拉美成为西、英的原材料供应地

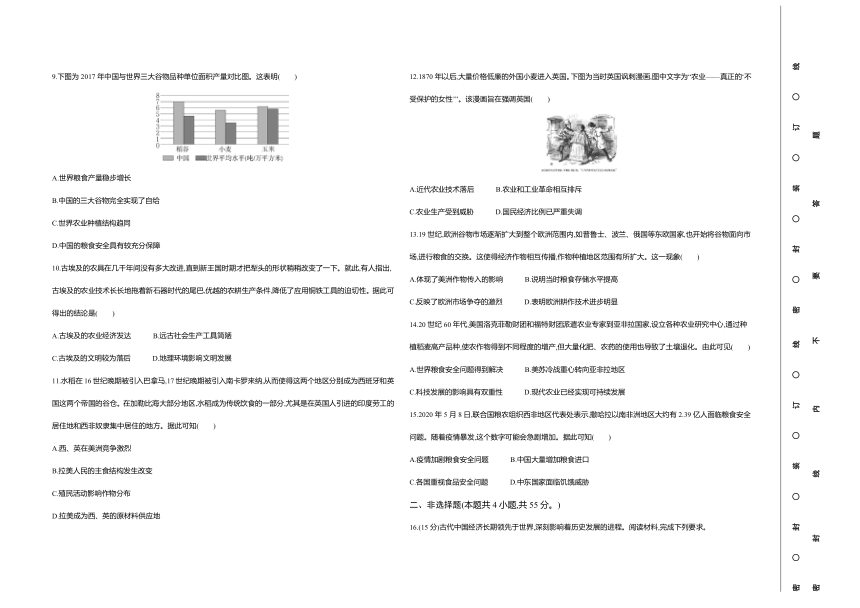

12.1870年以后,大量价格低廉的外国小麦进入英国。下图为当时英国讽刺漫画,图中文字为“农业——真正的‘不受保护的女性’”。该漫画旨在强调英国( )

A.近代农业技术落后 B.农业和工业革命相互排斥

C.农业生产受到威胁 D.国民经济比例已严重失调

13.19世纪,欧洲谷物市场逐渐扩大到整个欧洲范围内,如普鲁士、波兰、俄国等东欧国家,也开始将谷物面向市场,进行粮食的交换。这使得经济作物相互传播,作物种植地区范围有所扩大。这一现象( )

A.体现了美洲作物传入的影响 B.说明当时粮食存储水平提高

C.反映了欧洲市场争夺的激烈 D.表明欧洲耕作技术进步明显

14.20世纪60年代,美国洛克菲勒财团和福特财团派遣农业专家到亚非拉国家,设立各种农业研究中心,通过种植稻麦高产品种,使农作物得到不同程度的增产,但大量化肥、农药的使用也导致了土壤退化。由此可见( )

A.世界粮食安全问题得到解决 B.美苏冷战重心转向亚非拉地区

C.科技发展的影响具有双重性 D.现代农业已经实现可持续发展

15.2020年5月8日,联合国粮农组织西非地区代表处表示,撒哈拉以南非洲地区大约有2.39亿人面临粮食安全问题。随着疫情暴发,这个数字可能会急剧增加。据此可知( )

A.疫情加剧粮食安全问题 B.中国大量增加粮食进口

C.各国重视食品安全问题 D.中东国家面临饥饿威胁

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(15分)古代中国经济长期领先于世界,深刻影响着历史发展的进程。阅读材料,完成下列要求。

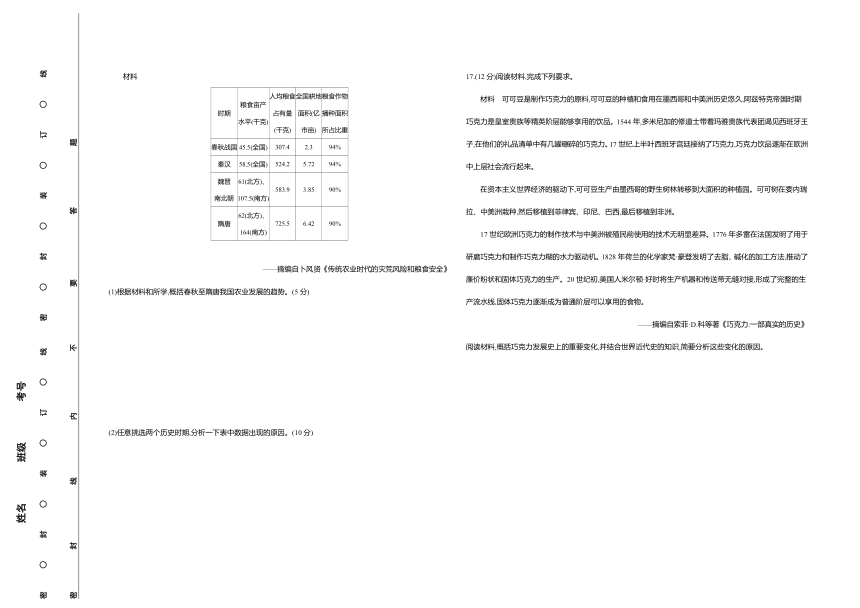

材料

时期 粮食亩产 水平(千克) 人均粮食 占有量 (千克) 全国耕地 面积(亿 市亩) 粮食作物 播种面积 所占比重

春秋战国 45.5(全国) 307.4 2.3 94%

秦汉 58.5(全国) 524.2 5.72 94%

魏晋 南北朝 61(北方)、 107.5(南方) 583.9 3.85 90%

隋唐 62(北方)、 164(南方) 725.5 6.42 90%

——摘编自卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

(1)根据材料和所学,概括春秋至隋唐我国农业发展的趋势。(5分)

(2)任意挑选两个历史时期,分析一下表中数据出现的原因。(10分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 可可豆是制作巧克力的原料,可可豆的种植和食用在墨西哥和中美洲历史悠久,阿兹特克帝国时期巧克力是皇室贵族等精英阶层能够享用的饮品。1544年,多米尼加的修道士带着玛雅贵族代表团谒见西班牙王子,在他们的礼品清单中有几罐碾碎的巧克力。17世纪上半叶西班牙宫廷接纳了巧克力,巧克力饮品逐渐在欧洲中上层社会流行起来。

在资本主义世界经济的驱动下,可可豆生产由墨西哥的野生树林转移到大面积的种植园。可可树在委内瑞拉、中美洲栽种,然后移植到菲律宾、印尼、巴西,最后移植到非洲。

17世纪欧洲巧克力的制作技术与中美洲被殖民前使用的技术无明显差异。1776年多雷在法国发明了用于研磨巧克力和制作巧克力糊的水力驱动机。1828年荷兰的化学家梵·豪登发明了去脂、碱化的加工方法,推动了廉价粉状和固体巧克力的生产。20世纪初,美国人米尔顿·好时将生产机器和传送带无缝对接,形成了完整的生产流水线,固体巧克力逐渐成为普通阶层可以享用的食物。

——摘编自索菲·D.科等著《巧克力:一部真实的历史》

阅读材料,概括巧克力发展史上的重要变化,并结合世界近代史的知识,简要分析这些变化的原因。

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在古代,西方饮食文化主要受到古希腊、古罗马和中世纪欧洲的影响。古希腊和古罗马时期,人们注重饮食的品质和味道,例如,古希腊人在宴会上会用酒杯敬酒,而古罗马人则有“宴会三部曲”,即前菜、主菜和甜点。中世纪的欧洲,人们的饮食更加简朴,以粗粮、豆类和蔬菜为主。同时,人们也食用肉类和奶制品,但采用这种饮食方式的更多的是特权阶层。

——摘编自[德]希施费尔德《欧洲饮食文化史:

从石器时代至今的营养史》

材料二 从16世纪开始,西方饮食文化经历了巨大变革,新大陆的食物和调味品被引入欧洲,这些新的食材和调味品,丰富了当时的饮食文化。例如:番茄、马铃薯、玉米和辣椒等食材的引入,使得意大利面、炸薯条、玉米饼等成为西方饮食文化中的代表性食品。19世纪以后,人们的生活节奏加快,快餐文化和方便食品的兴起,使得人们更加注重速度和便利性,汉堡、热狗、比萨等成为最早的快餐产品,风靡一时。随着社会经济的不断发展,快餐店的数量迅速增加,形成了一个全新的产业链。以麦当劳、肯德基为代表的跨国快餐巨头迅速崛起,进一步推动了快餐的传播和普及。

——摘编自[美]阿莫斯图《食物的历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古希腊、古罗马和中世纪欧洲饮食文化的特色。(6分)

(2)根据材料二,概述16世纪以后欧洲饮食文化出现的巨大变革,并结合所学知识分析其影响。(8分)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国古代社会的粮食问题历来受到高度重视,粮食政策的制定往往成为政治斗争的焦点和社会危机的导火索。历代政府均把粮食安全摆在治国安邦的重要地位。汉代贾谊认为粮食储备是“天下之大命”。晁错提出“贵五谷而贱金玉”的见解,并大声疾呼:“粟者,王者大用,政之本务!”粮食专仓储备制度创于春秋战国之际,至隋代已具宏大规模,史称“资储遍于天下”。中国古代粮食流通从西周的官定粮价,到春秋战国的“平粜”,再到西汉、北宋一度出现的政府全面干预,复到近世较为平稳的政府市场互补,经历了一个在曲折反复中逐渐彰显自由市场意识的过程。一些月令书中强调人的活动要与自然的规律相一致,以避免灾害发生,至今仍有科学含义。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 15世纪末,圈地运动在英国盛行,它为资本家提供了雇佣劳动力,并将封建土地所有制转化为资本主义大土地所有制。15世纪末至16世纪初,土豆被殖民者从美洲带到欧洲,17世纪时,土豆已经成为欧洲的重要粮食作物。18世纪初,英国人唐森仿效荷兰人的做法,用黏土和石灰混合成泥灰做肥料,施于沙地上,使之变成可耕地。这在英国起了重要的示范作用。1842年,英国和德国兴建了制造化肥的工厂。1861年,美国拥有的收割机已超过10万台。1860—1910年间,美国小麦产量增长近3倍,棉花产量增长约4倍,畜牧业也有了迅速发展,很快成为世界上小麦、棉花、肉类等的重要出口国。

——摘编自王荣声《近代欧美主要国家

农业资本主义发展初探》

(1)根据材料一,概括我国古代粮食安全观的基本内容。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代以来欧美各国能基本保障粮食安全的主要原因。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括粮食安全对国家社会发展的普遍意义。(3分)

答案与解析

第一单元 食物生产与社会生活

1.D 2.A 3.C 4.D 5.C 6.C 7.B 8.B

9.D 10.D 11.C 12.C 13.D 14.C 15.A

1.D 据材料可知,该遗址发现了稻作遗存以及多种哺乳动物、鸟禽类动物、鱼类的遗骸,说明当时居民生活状况是采集渔猎和稻作提供食物,故选D。

2.A 据材料“其令三辅毋得以春夏擿巢探卵,弹射飞鸟。具为令”可知,汉代政府下令,不准在春夏期间对飞鸟进行摘巢探卵、弹射等行为,体现出一定的生态保护意识,故选A项;材料主要涉及环境治理而不是社会治理,社会治理能力指的是运用国家制度管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业的能力,排除B项;汉代的治国思想不是以法治国,排除C项;休养生息政策主要是汉初实行的,体现在轻徭薄赋、与民休息等方面,排除D项。

3.C 据题干“朔方”“西河”“河西”“酒泉”“关中”等空间范围可知,大一统国家能够提供充足的人力、物力、财力等兴建诸多的水利工程,故选C项;材料现象出现的主要原因并不是自然灾害频发,排除A项;题干与“抑商”观念无关,排除B项;铁犁牛耕的普及有利于水利工程的兴建,但这不是主要原因,排除D项。

4.D 据材料“官府设有负责养牛的多种官职,形成了完备的管理体系”“民间养牛业也有很大发展”可知,官府通过设置官职鼓励养牛,推动了民间养牛业的发展,促进了社会经济的恢复和发展,故选D项;政府鼓励养牛体现了传统的重农政策,排除A项;材料并未说明民间养牛的具体用途,无法体现农业与畜牧业的结合,排除B项;据材料并结合所学可知养牛与南北经济交流关联较小,排除C项。

5.C 根据材料可知,《唐律疏议》中对违反食品安全规定的人处以重刑,说明政府重视依法监管食品的安全,C项正确。

6.C 从“唐、宋时期水利工程的分省统计”中可以看出,在唐代,北方的陕西、山西、河北等地水利工程较多,而到宋代,浙江、福建、广东等地水利工程较多,远超北方诸省,可见宋代南方的水利工程建设获得巨大的发展,故选C项;材料没有信息表明宋比唐水利兴修技术先进,排除A项;材料未涉及安史之乱对北方经济的影响,排除B项;从表格中无法判断灌溉工具的使用情况,排除D项。

7.B 据材料“新谷在场欲糜烂……五谷不胜烟值钱……谁家食烟能疗饥”可知,农民大量种植烟草来获取更多收益,最终导致粮食歉收,人民遭受饥饿,因此,该诗表达了作者对粮食安全的担忧,故选B项;此时传统小农经济还占据压倒性优势,尚未解体,排除A项;鸦片战争后,自然经济结构开始解体,与材料时间不符,排除C项;该诗属于文学作品,是研究物种传播的第二手史料,排除D项。

8.B 根据材料信息可知,美洲高产作物的引进,提高了明代粮食的产量,有利于人口的增长,但同时也改变了土地使用的方式,破坏了原有的生态环境,因此高产作物的引进对社会的影响是双重的,故选B项。“解决了”的说法过于绝对,排除A项;区域饮食结构的改变不是材料的主旨,排除C项;“改善了人民的生活水平”对材料信息概括不完整,排除D项。

9.D 据材料可知,中国的稻谷等粮食作物的单位面积产量都高于世界平均水平,且单产数量较大,反映了中国粮食安全有较充分保障,故选D项;材料仅涉及2017年的数据,不能体现增长,排除A项;据材料不能得出“完全实现了自给”的结论,排除B项;材料不涉及其他谷物的种植情况,且“趋同”的说法不符合实际情况,排除C项。

10.D 由“优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性”可得,古埃及优越的地理环境使得农业技术不需要改进就能取得较高的产量,可见地理环境影响农业文明发展,故选D项;没有比较信息,得不出“古埃及的农业经济发达”“古埃及的文明较为落后”的结论,排除A、C两项;题干所述是优越的地理条件使得古埃及农业技术革新的动力不足,而不是强调远古社会生产工具简陋,排除B项。

11.C 结合所学可知,近代早期,西班牙、英国在美洲建立了大量殖民地,殖民者在巴拿马、南卡罗来纳、加勒比海地区种植水稻,正是出于殖民活动的需要,故选C项。材料没有涉及西、英在美洲的竞争,排除A项;材料不仅涉及拉美地区,还涉及北美,排除B项;巴拿马、南卡罗来纳成为西班牙和英国这两个帝国的谷仓,只是材料的部分信息,且南卡罗来纳不属于拉美地区,排除D项。

12.C 据材料“1870年”“大量价格低廉的外国小麦进入英国”“不受保护”可知,当时英国盛行自由主义,大量外来农产品涌入市场,对英国农业造成影响,故选C项;材料强调外贸对英国农业的影响,无法说明农业技术落后,且工业革命推动了农业的机械化,两者并不排斥,排除A、B两项;国民经济比例严重失衡,是指产业结构、经济结构等方面的严重不合理,排除D项。

13.D 由“欧洲谷物市场逐渐扩大到整个欧洲范围内”“普鲁士、波兰、俄国等东欧国家,也开始将谷物面向市场”可得,东欧国家的农业生产能力有了较大提高,这表明欧洲耕作技术有了明显进步,故选D项。

14.C 根据“通过种植稻麦高产品种,使农作物得到不同程度的增产,但大量化肥、农药的使用也导致了土壤退化”可得,科技在农业生产中的应用,一方面推动农业的发展,另一方面也造成环境问题,说明科技发展的影响具有双重性,故选C项;农业增产并不说明粮食安全问题得以解决,排除A项;20世纪60年代美苏冷战重心仍在欧洲,排除B项;“大量化肥、农药的使用也导致了土壤退化”说明农业还没有实现可持续发展,排除D项。

15.A 据材料“撒哈拉以南非洲地区大约有2.39亿人面临粮食安全问题。随着疫情暴发,这个数字可能会急剧增加”可知疫情加剧粮食安全问题,A项正确。

16.答案 (1)趋势:粮食亩产量提高;人均粮食占有量增加;耕地面积增加;南方经济发展速度较快;粮食作物种植面积比重下降。(5分)

(2)示例

春秋战国:铁犁牛耕的使用与推广;水利工程的兴修;各国改革承认土地私有的刺激;政府奖励耕织的政策引导;新兴封建生产关系确立;对农业生产者的激励;等。在以上因素共同推动下,耕地总数、粮食亩产量等均有大幅提高。(5分)

隋唐:先进农业生产工具的应用(如曲辕犁);江南地区得到开发,耕地面积增加;国家的统一为农业发展提供稳定的环境;水利工程的兴修;经济繁荣,政府修建粮仓,改进粮食储备技术;等。(5分)

(其他历史时期可从工具改良、良种推广、水利兴修、土地赋役政策、商品经济水平等角度分析)

17.答案 变化:巧克力从饮品逐渐发展成固体;巧克力的食用从美洲扩展到了欧洲等其他地区;巧克力的原料生产逐渐从美洲扩展到了亚洲和非洲;食用巧克力的群体从社会上层逐渐扩大到普通民众;巧克力的生产技术从手工制作变为机器生产。(6分,任答3点即可)

原因:新航路的开辟促进了各大洲之间的交流,世界市场逐渐形成,巧克力及其原料成为重要商品;由于西方的殖民扩张,亚洲、非洲和拉丁美洲大片地区沦为殖民地或半殖民地,成为巧克力的原料产地;(4分)随着生产技术的进步,尤其是工业革命的开展,提高了生产效率,降低了生产成本,巧克力的食用方式更便捷,巧克力因此得到了普及。(2分)

解析 第一小问变化,据材料“阿兹特克帝国时期巧克力是皇室贵族等精英阶层能够享用的饮品”“20世纪初……固体巧克力逐渐成为普通阶层可以享用的食物”,可得巧克力从饮品逐渐发展成固体;据材料“可可豆的种植和食用在墨西哥和中美洲历史悠久”“17世纪上半叶……巧克力饮品逐渐在欧洲中上层社会流行起来”,可得巧克力的食用从美洲扩展到了欧洲等其他地区;据材料“可可豆的种植和食用在墨西哥和中美洲历史悠久”“然后移植到菲律宾、印尼、巴西,最后移植到非洲”,可得巧克力的原料生产逐渐从美洲扩展到了亚洲和非洲;据材料“17世纪上半叶……巧克力饮品逐渐在欧洲中上层社会流行起来”“20世纪初……逐渐成为普通阶层可以享用的食物”,可得食用巧克力的群体从社会上层逐渐扩大到普通民众;据材料“20世纪初……形成了完整的生产流水线”并结合所学知识,可得巧克力的生产技术从手工制作变为机器生产。第二小问原因,据材料“1544年,多米尼加的修道士带着玛雅贵族代表团谒见西班牙王子”并结合所学,围绕新航路开辟后的交流作答;据材料“在资本主义世界经济的驱动下,可可豆生产由墨西哥的野生树林转移到大面积的种植园”并结合所学,围绕早期殖民扩张作答;据材料“1828年……推动了廉价粉状和固体巧克力的生产”“20世纪初……将生产机器和传送带无缝对接”并结合所学,围绕工业革命作答。

18.答案 (1)特色:注重饮食的质量;注重饮食的仪式感和社交性;饮食的阶级性明显。(6分)

(2)变革:新大陆的食材和调味品被引入并成为代表性食品;饮食结构发生巨变;饮食方式发生变化(或答:快餐文化和方便食品的出现)。(每点2分,共4分,任答两点即可)

影响:适应了时代发展的需要;形成全新的产业链;加快第三产业的发展;影响世界各地的饮食文化;推动了经济全球化发展。(每点2分,共4分,任答两点即可)

解析 (1)据材料一“人们注重饮食的品质和味道”可知,注重饮食的质量;据材料一“古罗马人则有‘宴会三部曲’”可知,注重饮食的仪式感和社交性;据材料一“采用这种饮食方式的更多的是特权阶层”可知,饮食的阶级性明显。

(2)第一小问“变革”,据材料二“新大陆的食物和调味品被引入欧洲”可知,新大陆的食材和调味品被引入并成为代表性食品;据材料二“意大利面、炸薯条、玉米饼等成为西方饮食文化中的代表性食品”可知,饮食结构发生巨变;据材料二“人们更加注重速度和便利性”可知,饮食方式发生变化(或答:快餐文化和方便食品的出现)。第二小问“影响”,据材料二“人们的生活节奏加快,快餐文化和方便食品的兴起”可知,适应了时代发展的需要;据材料二“形成了一个全新的产业链”可知,形成全新的产业链;据材料二“快餐店的数量迅速增加”并结合所学可知,加快第三产业的发展;据材料二“以麦当劳、肯德基为代表的跨国快餐巨头迅速崛起,进一步推动了快餐的传播和普及”可知,影响世界各地的饮食文化,推动了经济全球化发展。

19.答案 (1)把粮食安全提升到治国安邦的地位;建立救荒救灾的仓储制度;重视发展农业生产;建立全国统一的粮食市场;实行政府干预和自由贸易相结合的政策。(5分)

(2)资产阶级革命后,资本主义生产关系的确立;新航路开辟后,欧美各国引进、改良农作物品种;工业革命开始后,农业迅速发展。(6分)

(3)保障粮食安全有助于推动社会经济发展,保障经济发展安全;重视粮食安全有利于充分调动农民生产积极性,保障农民财产;保障粮食安全有利于推动粮食的进出口贸易;有利于转变农业发展方式,探索农业发展新道路,加快农业发展。(3分)

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第一单元 食物生产与社会生活

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.湖南道县玉蟾岩遗址发现了约1万年前的稻作遗存,以及打制石器、动物遗骸等,其中动物遗骸包括28种哺乳动物、27种鸟禽类动物、33种螺蚌以及多种鱼类,还发现可以辨识的植物17种。这些证据说明当时居民生活状况是( )

A.稻子是唯一的粮食作物 B.农业出现推动科技的发展

C.手工业从农牧业中分离 D.采集渔猎和稻作提供食物

2.据《汉书》记载,(宣帝)元康三年六月诏:“今春,五色鸟以万数,飞过属县,翱翔而舞,欲集未下。其令三辅毋得以春夏擿巢探卵,弹射飞鸟。具为令。”上述材料反映了汉朝( )

A.具有生态保护的意识 B.社会治理能力的提升

C.贯彻以法治国的思想 D.休养生息政策的推行

3.有学者指出,自两汉起,有关水利工程的记载史不绝书,武帝时,塞瓠子决口后,“用事者争言水利。朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田,而关中辅渠、灵轵引堵水;汝南、九江引淮……”上述现象出现的主要原因是( )

A.自然灾害频发 B.抑商观念盛行

C.大一统国家形成 D.铁犁牛耕的普及

4.魏晋南北朝时期,官府设有负责养牛的多种官职,形成了完备的管理体系。民间养牛业也有很大发展,如《晋书》记载:“麹允,金城人也。与游氏世为豪族,西州为之语曰:‘麹与游,牛羊不数头。南开朱门,北望青楼。’”这一时期的养牛业( )

A.冲击了传统的经济政策 B.有利于农业与畜牧业的结合

C.促进了南北经济的交流 D.有助于社会经济的恢复发展

5.《唐律疏议》中规定,凡是故意以有毒脯肉赠送他人或出售,造成他人中毒的,食品所有者处一年徒刑;造成他人中毒身亡的,处绞刑;他人在不知情的情况下食用未被焚毁的有害食品而死亡的,食品所有者要以过失杀人罪论处。这说明唐朝( )

A.最早制定食品安全的法律 B.市场管理得到官员的重视

C.重视依法监管食品的安全 D.食品质量满足了民众需求

6.下表内容为唐、宋时期水利工程的分省统计,这反映了( )

陕西 河南 山西 河北 甘肃 江苏 安徽 浙江 江西 福建 广东 湖北 湖南 总计

唐 32 11 32 24 4 18 12 44 20 29 4 7 237

宋 20 11 25 20 2 17 14 302 56 402 44 21 5 939

A.宋比唐水利兴修技术先进 B.安史之乱造成北方经济衰落

C.宋代南方水利工程的发展 D.宋灌溉工具在南方普遍推广

7.乾隆时刘汶《种烟行》一诗说道:“新谷在场欲糜烂,小麦未播播已晚。问何不敛复不耕,汲水磨刀烟上版。……愚民废农偏种烟,五谷不胜烟值钱。……往者岁歉难举炊,谁家食烟能疗饥。”该诗( )

A.道出了小农经济解体的原因 B.表达了作者对粮食安全的担忧

C.反映了自然经济结构已解体 D.是研究物种传播的第一手史料

8.明代,甘薯、玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆不拘土壤与地形,可在山地种植,也可在沙地栽培。土地使用方式和边缘土地植被的改变,极大地改变了原有的地貌与生态。由此可见,高产作物的引进( )

A.解决了人地矛盾问题 B.对社会产生了双重影响

C.改变了区域饮食结构 D.改善了人民的生活水平

9.下图为2017年中国与世界三大谷物品种单位面积产量对比图。这表明( )

A.世界粮食产量稳步增长

B.中国的三大谷物完全实现了自给

C.世界农业种植结构趋同

D.中国的粮食安全具有较充分保障

10.古埃及的农具在几千年间没有多大改进,直到新王国时期才把犁头的形状稍稍改变了一下。就此,有人指出,古埃及的农业技术长长地拖着新石器时代的尾巴,优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性。据此可得出的结论是( )

A.古埃及的农业经济发达 B.远古社会生产工具简陋

C.古埃及的文明较为落后 D.地理环境影响文明发展

11.水稻在16世纪晚期被引入巴拿马,17世纪晚期被引入南卡罗来纳,从而使得这两个地区分别成为西班牙和英国这两个帝国的谷仓。在加勒比海大部分地区,水稻成为传统饮食的一部分,尤其是在英国人引进的印度劳工的居住地和西非奴隶集中居住的地方。据此可知( )

A.西、英在美洲竞争激烈

B.拉美人民的主食结构发生改变

C.殖民活动影响作物分布

D.拉美成为西、英的原材料供应地

12.1870年以后,大量价格低廉的外国小麦进入英国。下图为当时英国讽刺漫画,图中文字为“农业——真正的‘不受保护的女性’”。该漫画旨在强调英国( )

A.近代农业技术落后 B.农业和工业革命相互排斥

C.农业生产受到威胁 D.国民经济比例已严重失调

13.19世纪,欧洲谷物市场逐渐扩大到整个欧洲范围内,如普鲁士、波兰、俄国等东欧国家,也开始将谷物面向市场,进行粮食的交换。这使得经济作物相互传播,作物种植地区范围有所扩大。这一现象( )

A.体现了美洲作物传入的影响 B.说明当时粮食存储水平提高

C.反映了欧洲市场争夺的激烈 D.表明欧洲耕作技术进步明显

14.20世纪60年代,美国洛克菲勒财团和福特财团派遣农业专家到亚非拉国家,设立各种农业研究中心,通过种植稻麦高产品种,使农作物得到不同程度的增产,但大量化肥、农药的使用也导致了土壤退化。由此可见( )

A.世界粮食安全问题得到解决 B.美苏冷战重心转向亚非拉地区

C.科技发展的影响具有双重性 D.现代农业已经实现可持续发展

15.2020年5月8日,联合国粮农组织西非地区代表处表示,撒哈拉以南非洲地区大约有2.39亿人面临粮食安全问题。随着疫情暴发,这个数字可能会急剧增加。据此可知( )

A.疫情加剧粮食安全问题 B.中国大量增加粮食进口

C.各国重视食品安全问题 D.中东国家面临饥饿威胁

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(15分)古代中国经济长期领先于世界,深刻影响着历史发展的进程。阅读材料,完成下列要求。

材料

时期 粮食亩产 水平(千克) 人均粮食 占有量 (千克) 全国耕地 面积(亿 市亩) 粮食作物 播种面积 所占比重

春秋战国 45.5(全国) 307.4 2.3 94%

秦汉 58.5(全国) 524.2 5.72 94%

魏晋 南北朝 61(北方)、 107.5(南方) 583.9 3.85 90%

隋唐 62(北方)、 164(南方) 725.5 6.42 90%

——摘编自卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

(1)根据材料和所学,概括春秋至隋唐我国农业发展的趋势。(5分)

(2)任意挑选两个历史时期,分析一下表中数据出现的原因。(10分)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 可可豆是制作巧克力的原料,可可豆的种植和食用在墨西哥和中美洲历史悠久,阿兹特克帝国时期巧克力是皇室贵族等精英阶层能够享用的饮品。1544年,多米尼加的修道士带着玛雅贵族代表团谒见西班牙王子,在他们的礼品清单中有几罐碾碎的巧克力。17世纪上半叶西班牙宫廷接纳了巧克力,巧克力饮品逐渐在欧洲中上层社会流行起来。

在资本主义世界经济的驱动下,可可豆生产由墨西哥的野生树林转移到大面积的种植园。可可树在委内瑞拉、中美洲栽种,然后移植到菲律宾、印尼、巴西,最后移植到非洲。

17世纪欧洲巧克力的制作技术与中美洲被殖民前使用的技术无明显差异。1776年多雷在法国发明了用于研磨巧克力和制作巧克力糊的水力驱动机。1828年荷兰的化学家梵·豪登发明了去脂、碱化的加工方法,推动了廉价粉状和固体巧克力的生产。20世纪初,美国人米尔顿·好时将生产机器和传送带无缝对接,形成了完整的生产流水线,固体巧克力逐渐成为普通阶层可以享用的食物。

——摘编自索菲·D.科等著《巧克力:一部真实的历史》

阅读材料,概括巧克力发展史上的重要变化,并结合世界近代史的知识,简要分析这些变化的原因。

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在古代,西方饮食文化主要受到古希腊、古罗马和中世纪欧洲的影响。古希腊和古罗马时期,人们注重饮食的品质和味道,例如,古希腊人在宴会上会用酒杯敬酒,而古罗马人则有“宴会三部曲”,即前菜、主菜和甜点。中世纪的欧洲,人们的饮食更加简朴,以粗粮、豆类和蔬菜为主。同时,人们也食用肉类和奶制品,但采用这种饮食方式的更多的是特权阶层。

——摘编自[德]希施费尔德《欧洲饮食文化史:

从石器时代至今的营养史》

材料二 从16世纪开始,西方饮食文化经历了巨大变革,新大陆的食物和调味品被引入欧洲,这些新的食材和调味品,丰富了当时的饮食文化。例如:番茄、马铃薯、玉米和辣椒等食材的引入,使得意大利面、炸薯条、玉米饼等成为西方饮食文化中的代表性食品。19世纪以后,人们的生活节奏加快,快餐文化和方便食品的兴起,使得人们更加注重速度和便利性,汉堡、热狗、比萨等成为最早的快餐产品,风靡一时。随着社会经济的不断发展,快餐店的数量迅速增加,形成了一个全新的产业链。以麦当劳、肯德基为代表的跨国快餐巨头迅速崛起,进一步推动了快餐的传播和普及。

——摘编自[美]阿莫斯图《食物的历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古希腊、古罗马和中世纪欧洲饮食文化的特色。(6分)

(2)根据材料二,概述16世纪以后欧洲饮食文化出现的巨大变革,并结合所学知识分析其影响。(8分)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国古代社会的粮食问题历来受到高度重视,粮食政策的制定往往成为政治斗争的焦点和社会危机的导火索。历代政府均把粮食安全摆在治国安邦的重要地位。汉代贾谊认为粮食储备是“天下之大命”。晁错提出“贵五谷而贱金玉”的见解,并大声疾呼:“粟者,王者大用,政之本务!”粮食专仓储备制度创于春秋战国之际,至隋代已具宏大规模,史称“资储遍于天下”。中国古代粮食流通从西周的官定粮价,到春秋战国的“平粜”,再到西汉、北宋一度出现的政府全面干预,复到近世较为平稳的政府市场互补,经历了一个在曲折反复中逐渐彰显自由市场意识的过程。一些月令书中强调人的活动要与自然的规律相一致,以避免灾害发生,至今仍有科学含义。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 15世纪末,圈地运动在英国盛行,它为资本家提供了雇佣劳动力,并将封建土地所有制转化为资本主义大土地所有制。15世纪末至16世纪初,土豆被殖民者从美洲带到欧洲,17世纪时,土豆已经成为欧洲的重要粮食作物。18世纪初,英国人唐森仿效荷兰人的做法,用黏土和石灰混合成泥灰做肥料,施于沙地上,使之变成可耕地。这在英国起了重要的示范作用。1842年,英国和德国兴建了制造化肥的工厂。1861年,美国拥有的收割机已超过10万台。1860—1910年间,美国小麦产量增长近3倍,棉花产量增长约4倍,畜牧业也有了迅速发展,很快成为世界上小麦、棉花、肉类等的重要出口国。

——摘编自王荣声《近代欧美主要国家

农业资本主义发展初探》

(1)根据材料一,概括我国古代粮食安全观的基本内容。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代以来欧美各国能基本保障粮食安全的主要原因。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括粮食安全对国家社会发展的普遍意义。(3分)

答案与解析

第一单元 食物生产与社会生活

1.D 2.A 3.C 4.D 5.C 6.C 7.B 8.B

9.D 10.D 11.C 12.C 13.D 14.C 15.A

1.D 据材料可知,该遗址发现了稻作遗存以及多种哺乳动物、鸟禽类动物、鱼类的遗骸,说明当时居民生活状况是采集渔猎和稻作提供食物,故选D。

2.A 据材料“其令三辅毋得以春夏擿巢探卵,弹射飞鸟。具为令”可知,汉代政府下令,不准在春夏期间对飞鸟进行摘巢探卵、弹射等行为,体现出一定的生态保护意识,故选A项;材料主要涉及环境治理而不是社会治理,社会治理能力指的是运用国家制度管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业的能力,排除B项;汉代的治国思想不是以法治国,排除C项;休养生息政策主要是汉初实行的,体现在轻徭薄赋、与民休息等方面,排除D项。

3.C 据题干“朔方”“西河”“河西”“酒泉”“关中”等空间范围可知,大一统国家能够提供充足的人力、物力、财力等兴建诸多的水利工程,故选C项;材料现象出现的主要原因并不是自然灾害频发,排除A项;题干与“抑商”观念无关,排除B项;铁犁牛耕的普及有利于水利工程的兴建,但这不是主要原因,排除D项。

4.D 据材料“官府设有负责养牛的多种官职,形成了完备的管理体系”“民间养牛业也有很大发展”可知,官府通过设置官职鼓励养牛,推动了民间养牛业的发展,促进了社会经济的恢复和发展,故选D项;政府鼓励养牛体现了传统的重农政策,排除A项;材料并未说明民间养牛的具体用途,无法体现农业与畜牧业的结合,排除B项;据材料并结合所学可知养牛与南北经济交流关联较小,排除C项。

5.C 根据材料可知,《唐律疏议》中对违反食品安全规定的人处以重刑,说明政府重视依法监管食品的安全,C项正确。

6.C 从“唐、宋时期水利工程的分省统计”中可以看出,在唐代,北方的陕西、山西、河北等地水利工程较多,而到宋代,浙江、福建、广东等地水利工程较多,远超北方诸省,可见宋代南方的水利工程建设获得巨大的发展,故选C项;材料没有信息表明宋比唐水利兴修技术先进,排除A项;材料未涉及安史之乱对北方经济的影响,排除B项;从表格中无法判断灌溉工具的使用情况,排除D项。

7.B 据材料“新谷在场欲糜烂……五谷不胜烟值钱……谁家食烟能疗饥”可知,农民大量种植烟草来获取更多收益,最终导致粮食歉收,人民遭受饥饿,因此,该诗表达了作者对粮食安全的担忧,故选B项;此时传统小农经济还占据压倒性优势,尚未解体,排除A项;鸦片战争后,自然经济结构开始解体,与材料时间不符,排除C项;该诗属于文学作品,是研究物种传播的第二手史料,排除D项。

8.B 根据材料信息可知,美洲高产作物的引进,提高了明代粮食的产量,有利于人口的增长,但同时也改变了土地使用的方式,破坏了原有的生态环境,因此高产作物的引进对社会的影响是双重的,故选B项。“解决了”的说法过于绝对,排除A项;区域饮食结构的改变不是材料的主旨,排除C项;“改善了人民的生活水平”对材料信息概括不完整,排除D项。

9.D 据材料可知,中国的稻谷等粮食作物的单位面积产量都高于世界平均水平,且单产数量较大,反映了中国粮食安全有较充分保障,故选D项;材料仅涉及2017年的数据,不能体现增长,排除A项;据材料不能得出“完全实现了自给”的结论,排除B项;材料不涉及其他谷物的种植情况,且“趋同”的说法不符合实际情况,排除C项。

10.D 由“优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性”可得,古埃及优越的地理环境使得农业技术不需要改进就能取得较高的产量,可见地理环境影响农业文明发展,故选D项;没有比较信息,得不出“古埃及的农业经济发达”“古埃及的文明较为落后”的结论,排除A、C两项;题干所述是优越的地理条件使得古埃及农业技术革新的动力不足,而不是强调远古社会生产工具简陋,排除B项。

11.C 结合所学可知,近代早期,西班牙、英国在美洲建立了大量殖民地,殖民者在巴拿马、南卡罗来纳、加勒比海地区种植水稻,正是出于殖民活动的需要,故选C项。材料没有涉及西、英在美洲的竞争,排除A项;材料不仅涉及拉美地区,还涉及北美,排除B项;巴拿马、南卡罗来纳成为西班牙和英国这两个帝国的谷仓,只是材料的部分信息,且南卡罗来纳不属于拉美地区,排除D项。

12.C 据材料“1870年”“大量价格低廉的外国小麦进入英国”“不受保护”可知,当时英国盛行自由主义,大量外来农产品涌入市场,对英国农业造成影响,故选C项;材料强调外贸对英国农业的影响,无法说明农业技术落后,且工业革命推动了农业的机械化,两者并不排斥,排除A、B两项;国民经济比例严重失衡,是指产业结构、经济结构等方面的严重不合理,排除D项。

13.D 由“欧洲谷物市场逐渐扩大到整个欧洲范围内”“普鲁士、波兰、俄国等东欧国家,也开始将谷物面向市场”可得,东欧国家的农业生产能力有了较大提高,这表明欧洲耕作技术有了明显进步,故选D项。

14.C 根据“通过种植稻麦高产品种,使农作物得到不同程度的增产,但大量化肥、农药的使用也导致了土壤退化”可得,科技在农业生产中的应用,一方面推动农业的发展,另一方面也造成环境问题,说明科技发展的影响具有双重性,故选C项;农业增产并不说明粮食安全问题得以解决,排除A项;20世纪60年代美苏冷战重心仍在欧洲,排除B项;“大量化肥、农药的使用也导致了土壤退化”说明农业还没有实现可持续发展,排除D项。

15.A 据材料“撒哈拉以南非洲地区大约有2.39亿人面临粮食安全问题。随着疫情暴发,这个数字可能会急剧增加”可知疫情加剧粮食安全问题,A项正确。

16.答案 (1)趋势:粮食亩产量提高;人均粮食占有量增加;耕地面积增加;南方经济发展速度较快;粮食作物种植面积比重下降。(5分)

(2)示例

春秋战国:铁犁牛耕的使用与推广;水利工程的兴修;各国改革承认土地私有的刺激;政府奖励耕织的政策引导;新兴封建生产关系确立;对农业生产者的激励;等。在以上因素共同推动下,耕地总数、粮食亩产量等均有大幅提高。(5分)

隋唐:先进农业生产工具的应用(如曲辕犁);江南地区得到开发,耕地面积增加;国家的统一为农业发展提供稳定的环境;水利工程的兴修;经济繁荣,政府修建粮仓,改进粮食储备技术;等。(5分)

(其他历史时期可从工具改良、良种推广、水利兴修、土地赋役政策、商品经济水平等角度分析)

17.答案 变化:巧克力从饮品逐渐发展成固体;巧克力的食用从美洲扩展到了欧洲等其他地区;巧克力的原料生产逐渐从美洲扩展到了亚洲和非洲;食用巧克力的群体从社会上层逐渐扩大到普通民众;巧克力的生产技术从手工制作变为机器生产。(6分,任答3点即可)

原因:新航路的开辟促进了各大洲之间的交流,世界市场逐渐形成,巧克力及其原料成为重要商品;由于西方的殖民扩张,亚洲、非洲和拉丁美洲大片地区沦为殖民地或半殖民地,成为巧克力的原料产地;(4分)随着生产技术的进步,尤其是工业革命的开展,提高了生产效率,降低了生产成本,巧克力的食用方式更便捷,巧克力因此得到了普及。(2分)

解析 第一小问变化,据材料“阿兹特克帝国时期巧克力是皇室贵族等精英阶层能够享用的饮品”“20世纪初……固体巧克力逐渐成为普通阶层可以享用的食物”,可得巧克力从饮品逐渐发展成固体;据材料“可可豆的种植和食用在墨西哥和中美洲历史悠久”“17世纪上半叶……巧克力饮品逐渐在欧洲中上层社会流行起来”,可得巧克力的食用从美洲扩展到了欧洲等其他地区;据材料“可可豆的种植和食用在墨西哥和中美洲历史悠久”“然后移植到菲律宾、印尼、巴西,最后移植到非洲”,可得巧克力的原料生产逐渐从美洲扩展到了亚洲和非洲;据材料“17世纪上半叶……巧克力饮品逐渐在欧洲中上层社会流行起来”“20世纪初……逐渐成为普通阶层可以享用的食物”,可得食用巧克力的群体从社会上层逐渐扩大到普通民众;据材料“20世纪初……形成了完整的生产流水线”并结合所学知识,可得巧克力的生产技术从手工制作变为机器生产。第二小问原因,据材料“1544年,多米尼加的修道士带着玛雅贵族代表团谒见西班牙王子”并结合所学,围绕新航路开辟后的交流作答;据材料“在资本主义世界经济的驱动下,可可豆生产由墨西哥的野生树林转移到大面积的种植园”并结合所学,围绕早期殖民扩张作答;据材料“1828年……推动了廉价粉状和固体巧克力的生产”“20世纪初……将生产机器和传送带无缝对接”并结合所学,围绕工业革命作答。

18.答案 (1)特色:注重饮食的质量;注重饮食的仪式感和社交性;饮食的阶级性明显。(6分)

(2)变革:新大陆的食材和调味品被引入并成为代表性食品;饮食结构发生巨变;饮食方式发生变化(或答:快餐文化和方便食品的出现)。(每点2分,共4分,任答两点即可)

影响:适应了时代发展的需要;形成全新的产业链;加快第三产业的发展;影响世界各地的饮食文化;推动了经济全球化发展。(每点2分,共4分,任答两点即可)

解析 (1)据材料一“人们注重饮食的品质和味道”可知,注重饮食的质量;据材料一“古罗马人则有‘宴会三部曲’”可知,注重饮食的仪式感和社交性;据材料一“采用这种饮食方式的更多的是特权阶层”可知,饮食的阶级性明显。

(2)第一小问“变革”,据材料二“新大陆的食物和调味品被引入欧洲”可知,新大陆的食材和调味品被引入并成为代表性食品;据材料二“意大利面、炸薯条、玉米饼等成为西方饮食文化中的代表性食品”可知,饮食结构发生巨变;据材料二“人们更加注重速度和便利性”可知,饮食方式发生变化(或答:快餐文化和方便食品的出现)。第二小问“影响”,据材料二“人们的生活节奏加快,快餐文化和方便食品的兴起”可知,适应了时代发展的需要;据材料二“形成了一个全新的产业链”可知,形成全新的产业链;据材料二“快餐店的数量迅速增加”并结合所学可知,加快第三产业的发展;据材料二“以麦当劳、肯德基为代表的跨国快餐巨头迅速崛起,进一步推动了快餐的传播和普及”可知,影响世界各地的饮食文化,推动了经济全球化发展。

19.答案 (1)把粮食安全提升到治国安邦的地位;建立救荒救灾的仓储制度;重视发展农业生产;建立全国统一的粮食市场;实行政府干预和自由贸易相结合的政策。(5分)

(2)资产阶级革命后,资本主义生产关系的确立;新航路开辟后,欧美各国引进、改良农作物品种;工业革命开始后,农业迅速发展。(6分)

(3)保障粮食安全有助于推动社会经济发展,保障经济发展安全;重视粮食安全有利于充分调动农民生产积极性,保障农民财产;保障粮食安全有利于推动粮食的进出口贸易;有利于转变农业发展方式,探索农业发展新道路,加快农业发展。(3分)

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化