25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第六单元 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第六单元 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 87.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 18:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第六单元 医疗与公共卫生

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.据《左传》记载,春秋时秦国有一名医医和,倡论阴、阳、风、雨、晦、明为“六气”,认为六气太过,可以引起各种不同的疾病。这反映出当时中国( )

A.医药学取得了重大突破 B.出现了中医病因说

C.中医理论体系初步形成 D.开始出现职业医生

2.东汉末年,连年混战,“民弃农业”,许多人死于传染病,其中伤寒病居多。对此,张仲景著《伤寒论》,“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全,以养其生”。这说明张仲景( )

A.具有仁爱济世的思想 B.痛恨社会政治的黑暗

C.借助行医来教化百姓 D.强调保护小农的重要

3.曹操兵败赤壁,而后形成三国鼎立的局面。关于曹操兵败赤壁的众多原因中,有一种即认为是曹军发生大疫,导致兵败赤壁。由此可知( )

A.疫病影响政治军事 B.曹操行为遭到天谴

C.曹操兵败在于疫病 D.疫病一说纯属猜测

4.皇甫谧是魏晋时期著名学者,他吸收魏晋以前的针灸学成就并结合自己的临床经验写成《针灸甲乙经》,成为针灸学的经典文献。他在《针灸甲乙经》序中说:“若不精通于医道,虽有忠孝之心,仁慈之性,君父危困,赤子涂地,无以济之。”他把精通医道和政治社会责任感联系起来,把被传统视为小道末技的医术提升为实现儒家仁道的必备之术,强调人人皆应知医。据此可知,皇甫谧( )

A.注重对医学文献的整理 B.重视医道的地位和作用

C.强调理论与实际相结合 D.淡泊名利专注学术研究

5.对下表的解读,合理的是( )

时间 疫病情形

大兴元年至四年 (318—321年) “元帝虑勒南寇,使王导率众讨勒。勒军粮不接,死疫太半”

永和七年(351年) “中原大乱,因以饥疫,人相食,无复耕者”

隆安五年(401年) 十一月,农民军领袖孙恩,兵败沪渎、海盐,“饥馑疾疫,死者太半”

义熙四年(408年) 刘敬宣攻伐蜀国时遇到了蜀将谯道福的顽强抵抗,“相持六十余日,遇疠疫,又以食尽,班师,为有司所劾,免官”

A.唐代的疫情比较频繁

B.自然灾害导致疫病频发

C.疫病主要发生于北方

D.疫病往往与战乱相伴生

6.敦煌石窟晚唐、五代、北宋时期的18幅“劳度叉斗圣变”壁画图(下图为局部图)中,大都绘有佛徒们洗浴、剃头、刮脸、揩齿、刷牙等内容。这反映出当时( )

A.已有重视个人卫生的意识 B.僧侣生活十分奢靡

C.疫病防治受古代政府重视 D.佛教宣扬讲究卫生

7.康熙三十二年(1693年),康熙身患疟疾,病情严重,服用御药无效。此时,西方传教士刘应等人用金鸡纳治好了康熙的病。因此金鸡纳受到了康熙的重视,康熙还把金鸡纳等药物推荐给皇子和近臣使用。这说明( )

A.西药比中药更科学 B.西药逐步影响中国

C.中西医学交流频繁 D.西药成为侵华工具

8.1910—1911年间,当鼠疫波及华北之时,颇有影响的《大公报》详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法,还开设专栏介绍防疫知识。在当时的历史条件下,报刊宣传( )

A.加速了清朝防疫体系的建立 B.开启了对疫病的专业研究

C.推动了公共卫生意识的增强 D.控制了疫病的暴发和扩散

9.20世纪30年代,“中国公共卫生之父”陈志潜开创了“定县模式”(村保健员—乡保健院—县保健院的三级卫生网),这一全面的初级卫生保健理念,被写入1977年世界卫生组织的宣言之中,被全世界所接受。由此可知( )

A.我国公共卫生事业影响较大 B.国家高度重视公共卫生事业

C.中医药事业逐步与国际接轨 D.我国公共卫生体系不断创新

10.20世纪60年代,我国已经把城镇工作人员纳入公费医疗系统;改革开放后,建立了城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度,使全民病有所医。我国医疗保障体系的不断完善( )

①得益于社会主义建设成就的物质支持

②体现了党对人民生命健康的高度重视

③缓解了老少边穷地区医疗资源的匮乏

④对保障健康提升生活质量有重要意义

A.①② B.②③ C.①②③ D.①②④

11.下表可用于说明改革开放以来,我国( )

时间 事件

1986年 国家中医管理局成立,1988年更名为国家中医药管理局

2003年 国家制定中医药标准体系

2017年 正式颁布实施《中华人民共和国中医药法》

A.加快了卫生领域立法 B.规范中医的传承发展

C.鼓励中医药走向市场 D.开始重视西医的弊端

12.14世纪,黑死病把欧洲变成了人间地狱。意大利各地纷纷出台城市的公共卫生法,组建市政健康委员会,保护公众健康。到了16世纪,欧洲大部分中心城市重视公共健康成了一种普遍的现象。由此可见,黑死病的发生( )

A.推动了欧洲的社会转型 B.客观上促进公共卫生进步

C.导致了政治秩序的混乱 D.健全了欧洲城市行政体制

13.19世纪末,英格兰和威尔士因患肺结核造成的死亡率达到2.22%,英国伦敦医院对1 420名死亡儿童的尸体进行解剖,解剖数据表明有45%的死因是肺结核,而其中的80%是来自工人家庭。这一现象出现的直接原因在于( )

A.底层工人生活环境的恶劣 B.城市人口增加使城市病恶化

C.近代医疗技术水平的落后 D.工业革命使贫富差距的扩大

14.1918年,一种流感在美国暴发,随美军进入欧洲。随着战事和全球经贸往来,流感传播到了很多欧洲国家,波及亚洲和北非。由于战争双方封锁信息,只有西班牙有大量报道,所以被称为“西班牙流感”。到8月病毒发生变异,致命病毒使流感瘟疫在全球各地几乎同时暴发,死亡人数远超战争,这也是第一次世界大战结束的原因之一。这表明( )

A.瘟疫的命名有明显政治目的 B.全球化促使了瘟疫发生

C.一战和全球化加速瘟疫传播 D.一战的结束具有偶然性

15.1997年,英国出台新政策:允许患者在转诊时挑选医院;扩大医院经营自主权,允许医院赚钱,允许医院改善员工待遇和福利。这反映出,英国在医疗卫生体制改革上( )

A.公立医院受到冷落 B.强化市场竞争机制

C.政府财政压力减轻 D.民众医疗得到保障

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 《晋书·王彪之传》谈到永和末年,疾疫流传,“朝臣家有时疫,染易三人以上者,身虽无病,百日不得入宫”。唐宣宗大中年间,江淮大疫,宣宗令受疫肆虐的淮南、武宁军等方镇辖内,以前拖欠政府的缺额钱物摊派先放免三年,三年以后再行交纳。宋朝政府大量印行编辑医书,向各州县加以推广,向百姓传播预防疫病的知识。疫病流行时期,中央政府和地方官员经常采用医药治疗来对抗疫病,政府曾派出医生带了药品到乡村巡视。

——摘编自张剑光、王晓洁《中国古代的疫病防治》

材料二 “庚子国变”后,各类瘟疫流行,导致中国秩序更加混乱。许多官员用西医理念实施防疫,效仿西方设立卫生局,“专司防疫清洁事宜”,“派员检疫”,安置隔离染疫人员。袁世凯在大沽设立防疫院,对所有入港船只实施检疫,聘请中外医生(含女医生)和旧医官共同参与,凡入港船只,不论华洋,都要强制检疫,一旦发现疫情,就立即隔离诊治。经数月努力,防疫取得成功。

——摘编自谷永清、张海林《试论清末

“新政”中的卫生防疫事业——以北洋地区为例》

材料三 1953年1月,政务院167次会议批准在全国各省、自治区、直辖市以及地(市)、县(旗、区)建立卫生防疫站。卫生部先后颁布《卫生防疫站暂行办法》(1954年)、《卫生防疫站工作试行条例》(1964年)。我国推行计划免疫,广泛开展爱国卫生运动,普及了医疗卫生知识,增强了人民群众治病防病的观念。

——摘编自吴超《从卫生防疫到全民健康

——新中国的疫病防控和公共卫生安全事业》

(1)根据材料一、二、三并结合所学知识,分别概括三个时期的主要防疫方法。(12分)

(2)根据上述材料和所学知识,分析卫生防疫的重要意义,并谈谈对卫生防疫的认识。(4分)

17.(13分)阅读材料,回答问题。

材料一 美国医疗费用高昂,是世界上唯一没有建立全民医疗体系的发达国家,美国有近5 000万人没有医疗保险,约占总人口的19%。全球金融危机导致美国经济大萧条,越来越多的人无法承担高昂的医保费用。由于患者对医疗服务满意度较低,大部分美国民众认为医疗保健应该进行改革,政府也因医保支出比重过高而积极倡导医改。美国要求个人或企业雇主必须为雇员购买医疗保险,同时建立以国家为基础的美国健康福利计划,将未包括在政府医疗保障计划覆盖范围的人群及未购买商业医疗保险的雇员纳入该计划。美国还从国外进口廉价药物,打破医药垄断地位,以保证居民能买到平价药。鼓励将医保付费与服务质量相挂钩,对高质量医疗服务机构子以奖励。美国政府从2011年开始实施增税措施,增税对象为收入在25万美元以上的个人或夫妇,用于支持医疗保险改革,同时采取提高效率、降低医疗成本的方式,将所节约部分资金用于医疗改革。

——摘编自应丽《美国“新医改”评析》

材料二 2009年以来的新一轮医改,可以说是改革开放以来举足轻重的改革事件之一。近年来,随着医改的推进,政府卫生支出所占比例稳步上升。改革开放以来,卫生领域市场机制的引入也为医疗卫生机构和医学的发展注入了活力。2018年,我国千人口执业(助理)医师数、千人口注册护士数、千人口医疗机构床位数三项卫生资源核心指标相比2006年均有大幅增长。计划经济时期,我国卫生医疗服务的主体是国有制的医院、集体所有制卫生院等机构。1980年,我国逐步开始放开社会办医。到2017年,非公立医疗卫生机构床位数占比达26.34%,呈稳步上升之态。2006—2018年,医疗机构诊疗量大幅增加,入院患者数量增幅达200%以上,增长更为迅速。2010年我国人均预期寿命为74.83岁,2018年已增长至77岁;主要健康指标优于中高收入国家的平均水平,得到世界关注。

——摘编自王虎峰《中国医改10年

历程回顾与未来展望》

(1)根据材料一,指出美国进行医疗改革的原因,并概括美国医疗改革采取的主要措施。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国医疗改革取得的成效。(4分)

(3)综合以上材料,请你谈谈对医疗改革的认识。(3分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 16—17世纪,在伦敦鼠疫防治中,中世纪的宗教疗法不再受到青睐。医学界要求当局注意城市公共卫生,建议民众重视卫生保健,节制饮食,并用放血、催吐等疗法治疗病痛。为防止疫情扩散,英国政府在借鉴他国经验基础上,对患病家庭实行医学隔离等措施。尽管地方政府做出很大努力,但由于各自为政,只关注地方利益,防疫条例的推行效果整体不佳。1578年后,女王授权枢密院编撰《政令大全》,加强对地方防疫工作的管理。该政令在1592年至1646年期间多次刊印,作为政府防疫减灾的政策依据与工作手册,加快了鼠疫在英国的消退。

——摘编自陈凯鹏《论近代早期英国防疫对策特点》

材料二 世界卫生组织的前身可以追溯到1907年成立于巴黎的国际公共卫生局和1920年成立于日内瓦的国际联盟卫生组织。第二次世界大战后,经联合国经济与社会理事会决定,60多个国家的代表于1946年7月在纽约制定了《世界卫生组织组织法》。1948年,世界卫生组织宣告成立。借助有力的政府支持,世界卫生组织开始把最先进的医学知识应用于落后地区,只要当地政府愿意提供配合。

——摘编自苏静静、张大庆《中国与世界卫生组织的

创建及早期合作(1945—1948)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代早期英国卫生防疫取得明显成效的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析世界卫生组织建立的背景及重大意义。(10分)

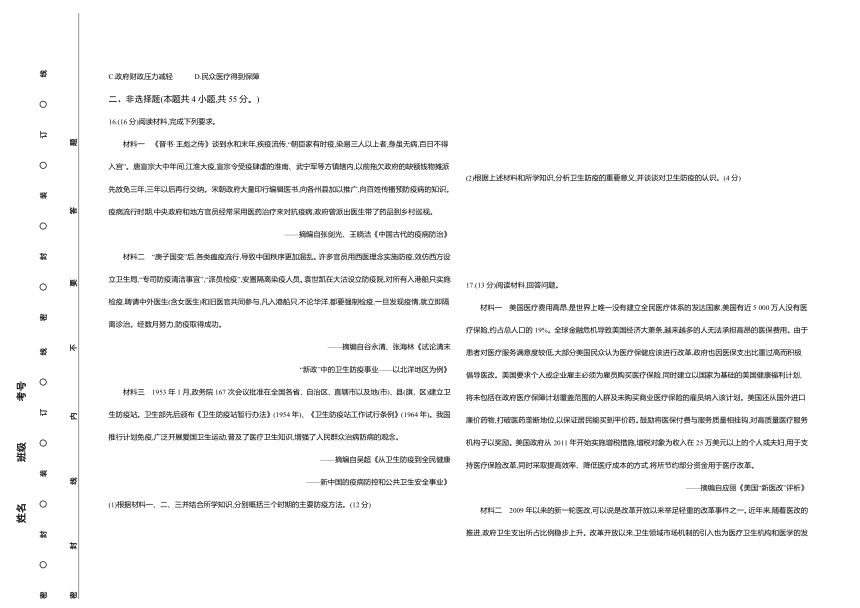

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。材料历史宣传画作为一种特殊的艺术形式,发挥着“时代镜像”的重要功能。

材料

图1 人民美术出版社(1952) 图2 南京市防疫革委会(1968)

(注:图中文字为“人人防疫,

粉碎美帝国主义的细菌战”)

图3 上海人民美术出版社(1983) 图4 国家卫健委(2021)

根据材料并结合所学知识,任选其中一幅或从整体上解读历史信息,自拟题目写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

答案与解析

第六单元 医疗与公共卫生

1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.A 7.B 8.C

9.A 10.D 11.B 12.B 13.A 14.C 15.B

1.B 由材料可知,春秋时期秦国名医医和提出了著名的“六气”致病说,他“认为六气太过,可以引起各种不同的疾病”,反映出当时出现中医病因说,B项正确。材料体现的是春秋时期中国出现了关于致病因素的学说,没有表明医药学取得了重大突破,排除A项;C项表述与材料内容不符,排除;职业医生早在医和之前就已出现,排除D项。

2.A 东汉末年,连年混战,许多人病死,为此,张仲景写出了《伤寒论》,他认为医学对上可以治疗国君和父母的疾病,对下可以用来解救贫苦人的病灾,对自己可以保持身体长久健康,反映了他具有仁爱济世的思想,A项正确。材料没有体现张仲景痛恨社会政治的黑暗,排除B项;材料未体现教化百姓,排除C项;材料没有涉及保护小农,排除D项。

3.A 据材料可知,疫病影响了当时的军事和政治格局,A项正确。天谴是一种封建迷信的说法,排除B项;曹操兵败赤壁的原因有很多,疫病只是其中一种,排除C项;材料说明疫病是曹操兵败赤壁的原因之一,疫病一说不是猜测,排除D项。

4.B 皇甫谧将医道与社会责任联系在一起,认为人人应知医,说明他重视医道的地位和作用,故选B项。材料涉及皇甫谧撰写的《针灸甲乙经》成为针灸学的经典文献,但材料主旨并非注重对文献的整理,排除A项;材料未涉及理论与实际相结合和淡泊名利专注学术研究,排除C、D两项。

5.D 提炼材料中事件的共同因素可知,战乱、疾疫导致大批民众死亡,这表明疫病往往与战乱相伴生,D项正确。唐朝的统治时间为618—907年,排除A项;材料未涉及自然灾害导致疫病,排除B项;仅凭材料中的事件无法得出疫病主要发生于北方,排除C项。

6.A 根据材料“佛徒们洗浴、剃头、刮脸、揩齿、刷牙等”可知,古人已有个人卫生的意识,A项正确。材料体现不出僧侣生活奢靡,排除B项;材料没有涉及疫病防治,也未涉及佛教宣扬讲究卫生,排除C、D两项。

7.B 根据材料可知,康熙身患疟疾,被传教士治好,康熙把金鸡纳等药物推荐给皇子和近臣使用,说明西药逐步影响中国,故B项正确。

8.C 据材料可知,《大公报》详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法,还开设专栏介绍防疫知识,这有利于民众公共卫生意识的增强,C项正确。材料未涉及对官方的影响,排除A项;“开启了”的表述材料无法体现,排除B项;仅由《大公报》中介绍的这些举措,无法控制疫病的暴发和扩散,排除D项。

9.A “定县模式”的理念被写入世界卫生组织的宣言之中,被全世界所接受,反映出我国在公共卫生事业方面影响较大,A项正确。B项表述正确,但与材料主旨不符,排除;材料未涉及中医药事业,排除C项;材料强调的是我国公共卫生事业的影响而非创新,排除D项。

10.D 据材料及所学知识可知,20世纪60年代以来,我国在社会主义建设方面取得历史性成就,为开展其他事业提供了物质支持,①正确;不断完善医疗保障体系,说明党对人民生命健康的高度重视,对保障健康提升生活质量有重要意义,②④正确;材料未涉及老少边穷地区,③错误;故D项正确。

11.B 据材料可知,改革开放以来,我国成立中医药管理局、制定中医药标准体系、颁布法律,这些措施强化了对中医药的管理,规范了中医的传承发展,B项正确。

12.B 据材料“出台城市的公共卫生法”“组建市政健康委员会”“重视公共健康成了一种普遍的现象”可见,黑死病客观上提高了政府和人民的卫生意识,促进公共卫生进步,B项正确。材料涉及的是公共卫生的进步,与欧洲的社会转型无关,排除A项;材料中的措施不会导致政治秩序的混乱,排除C项;“健全了”的表述过于绝对,排除D项。

13.A 根据材料“19世纪末”“其中的80%是来自工人家庭”可知,此时正处于第二次工业革命时期,工人生活环境恶劣,贫富差距扩大,因此,肺结核死亡的群体主要来自工人家庭,A项正确。“城市人口增加”不是造成肺结核死亡的群体主要来自工人家庭的直接原因,排除B项;C、D两项均不是题干现象出现的直接原因。

14.C 据材料及所学知识可知,一战后期美国开始出现流感瘟疫,后来传播到欧洲、亚洲和非洲等地,然后变异的致命病毒在全球暴发,即一战和全球化加速病毒传播,C项正确。“西班牙流感”命名与政治目的无关,排除A项;全球化会促进瘟疫传播,但不会导致瘟疫发生,排除B项;瘟疫只是迫使战争结束的一个因素,“一战的结束具有偶然性”的表述不准确,排除D项。

15.B 紧扣题干材料中“挑选医院”“允许医院赚钱”等信息,这些都是在一定程度上强化医院之间的竞争和调动医院经营者的积极性,属于运用市场竞争机制的表现,故选B项。材料无法体现公立医院受到冷落,排除A项;材料并未提及政府对医院拨款的资金增减,排除C项;医院的市场竞争机制增强,与民众医疗能否得到保障没有直接关系,排除D项。

16.答案 (1)古代:对病人及其接触者进行隔离,切断传染源;减轻受疫民众的负担;传播预防疫病的知识;政府提供医疗和药品。(答出2点即可,4分)

近代:设置卫生防疫机构,专门负责防疫;开展检疫;隔离诊治。(答出2点即可,4分)

现代:建立防疫机构体系;制定防疫法律法规;推行计划免疫;开展爱国卫生运动。(答出2点即可,4分)

(2)意义:保护了民众健康;维护了社会稳定;促进公共卫生事业发展;有利于经济发展。(2分)

认识:卫生防疫关系人民群众的生命健康,应高度重视;民众应养成良好的公共卫生习惯,掌握一定防疫知识;健全公共防疫体系制度、方案等。(2分)

解析 (1)古代的防疫方法,据材料一“百日不得入宫”“放免三年”“向百姓传播预防疫病的知识”“政府曾派出医生带了药品到乡村巡视”等概括答案。近代的防疫方法,据材料二“设立卫生局”“‘派员检疫’,安置隔离染疫人员”“隔离诊治”等概括答案。现代的防疫方法,据材料三“建立卫生防疫站”“先后颁布《卫生防疫站暂行办法》(1954年)、《卫生防疫站工作试行条例》(1964年)”“推行计划免疫,广泛开展爱国卫生运动”等概括答案。

(2)“意义”,结合材料和所学知识,可从人民健康、维护社会稳定、促进公共卫生事业发展、经济发展等角度回答。“认识”,从防疫的重要性、民众及国家应如何防止疫病发生等角度回答。

17.答案 (1)原因:医疗费用高昂,没有建立全民医疗体系;全球金融危机导致美国经济萧条;患者对医疗服务满意度低;政府医保支出比重过高。(1点1分,共2分,答出任意2点即可)

措施:雇主必须为雇员购买医疗保险;建立以国家为基础的健康福利计划;进口廉价药物,打破医药垄断地位;将医保付费与服务质量挂钩;实施增税措施以支持医疗保险改革;提高医疗效率、降低医疗成本,节约资金用于医疗改革。(1点1分,共4分,答出任意4点即可)

(2)政府卫生支出所占比例稳步上升;千人口执业(助理)医师数、千人口注册护士数、千人口医疗机构床位数三项卫生资源核心指标大幅增长;非公立医疗卫生机构床位数占比达26.34%,呈稳步上升之态;医疗机构诊疗量大幅增加;人均预期寿命增加;主要健康指标优于中高收入国家的平均水平。(1点1分,共4分,答出任意4点即可)

(3)医疗改革与社会民生息息相关,关系到社会的稳定和发展;应该加强医疗改革,促进社会民生改善。(1点2分,2点3分)

18.答案 (1)近代资本主义经济发展提供物质保障;广泛借鉴他国经验;政府重视立法保障;重视并加强防疫管理和宣传。(4分)

(2)背景:前期组织的建立奠定基础;联合国的推动;经济全球化的影响;历史经验教训的总结。(4分)

意义:有利于推动和加强国际合作和交流;有利于提高世界范围内整体医疗卫生水平;有利于提高和改善人类身体素质。(6分)

19.答案 示例:宣传画主角形象变化折射出新中国成立以来卫生理念的转变。(2分)

20世纪50年代宣传画主角为农民形象,体现了其不畏战争、保卫妇孺孩童的坚毅,同时又表达了中国人民打赢细菌战和抗美援朝的信心,有强烈的革命性和政治色彩。20世纪60年代后期,宣传画主角为群像图,体现了爱国卫生运动的群众性和集体主义。改革开放后,宣传画多以儿童作为主角,号召从小培养卫生习惯,逐渐淡去政治色彩,回归到科学卫生的本身。新时代以来,宣传画以家庭为单位,宣传卫生健康观念,并强调制度保障,科学防疫。(8分)

综上,历史宣传画见证了新中国成立以来卫生理念的变化,体现了“时代镜像”的重要功能,有着一定的历史研究价值。(2分)

(从卫生防疫体现了时代风貌、国家重视卫生防疫、医疗卫生技术进步等角度作答亦可)

等级 评分细则

第一等级 (9~12分) ①紧扣材料,观点明确;②合理引用史实,进行多角度评论;③论证充分,逻辑严密,表述清楚

第二等级 (5~8分) ①能够结合材料,观点较明确;②引用史实,评论角度单一;③论证较完整,表述清楚

第三等级 (0~4分) ①偏离材料,观点不明确;②未引用史实;③论证欠缺说服力,表述不清楚

解析 本题属于开放性试题。材料内容主要体现了新中国成立以来医疗卫生防疫的变化,主要涉及卫生防疫理念的转变、医疗卫生技术的进步、国家对卫生防疫的重视等,可选择任意一观点进行阐述。例如:宣传画主角形象变化折射出新中国成立以来卫生理念的转变。根据图1可知20世纪50年代宣传画主角为农民形象,体现了强烈的革命性和政治色彩;根据图2可知20世纪60年代后期,宣传画主角为群像图,体现了爱国卫生运动的群众性和集体主义;根据图3可知改革开放后,宣传画多以儿童作为主角,逐渐淡去政治色彩;根据图4可知新时代以来,宣传画以家庭为单位,宣传卫生健康观念。最后,对论题进行总结和升华。

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第六单元 医疗与公共卫生

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.据《左传》记载,春秋时秦国有一名医医和,倡论阴、阳、风、雨、晦、明为“六气”,认为六气太过,可以引起各种不同的疾病。这反映出当时中国( )

A.医药学取得了重大突破 B.出现了中医病因说

C.中医理论体系初步形成 D.开始出现职业医生

2.东汉末年,连年混战,“民弃农业”,许多人死于传染病,其中伤寒病居多。对此,张仲景著《伤寒论》,“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全,以养其生”。这说明张仲景( )

A.具有仁爱济世的思想 B.痛恨社会政治的黑暗

C.借助行医来教化百姓 D.强调保护小农的重要

3.曹操兵败赤壁,而后形成三国鼎立的局面。关于曹操兵败赤壁的众多原因中,有一种即认为是曹军发生大疫,导致兵败赤壁。由此可知( )

A.疫病影响政治军事 B.曹操行为遭到天谴

C.曹操兵败在于疫病 D.疫病一说纯属猜测

4.皇甫谧是魏晋时期著名学者,他吸收魏晋以前的针灸学成就并结合自己的临床经验写成《针灸甲乙经》,成为针灸学的经典文献。他在《针灸甲乙经》序中说:“若不精通于医道,虽有忠孝之心,仁慈之性,君父危困,赤子涂地,无以济之。”他把精通医道和政治社会责任感联系起来,把被传统视为小道末技的医术提升为实现儒家仁道的必备之术,强调人人皆应知医。据此可知,皇甫谧( )

A.注重对医学文献的整理 B.重视医道的地位和作用

C.强调理论与实际相结合 D.淡泊名利专注学术研究

5.对下表的解读,合理的是( )

时间 疫病情形

大兴元年至四年 (318—321年) “元帝虑勒南寇,使王导率众讨勒。勒军粮不接,死疫太半”

永和七年(351年) “中原大乱,因以饥疫,人相食,无复耕者”

隆安五年(401年) 十一月,农民军领袖孙恩,兵败沪渎、海盐,“饥馑疾疫,死者太半”

义熙四年(408年) 刘敬宣攻伐蜀国时遇到了蜀将谯道福的顽强抵抗,“相持六十余日,遇疠疫,又以食尽,班师,为有司所劾,免官”

A.唐代的疫情比较频繁

B.自然灾害导致疫病频发

C.疫病主要发生于北方

D.疫病往往与战乱相伴生

6.敦煌石窟晚唐、五代、北宋时期的18幅“劳度叉斗圣变”壁画图(下图为局部图)中,大都绘有佛徒们洗浴、剃头、刮脸、揩齿、刷牙等内容。这反映出当时( )

A.已有重视个人卫生的意识 B.僧侣生活十分奢靡

C.疫病防治受古代政府重视 D.佛教宣扬讲究卫生

7.康熙三十二年(1693年),康熙身患疟疾,病情严重,服用御药无效。此时,西方传教士刘应等人用金鸡纳治好了康熙的病。因此金鸡纳受到了康熙的重视,康熙还把金鸡纳等药物推荐给皇子和近臣使用。这说明( )

A.西药比中药更科学 B.西药逐步影响中国

C.中西医学交流频繁 D.西药成为侵华工具

8.1910—1911年间,当鼠疫波及华北之时,颇有影响的《大公报》详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法,还开设专栏介绍防疫知识。在当时的历史条件下,报刊宣传( )

A.加速了清朝防疫体系的建立 B.开启了对疫病的专业研究

C.推动了公共卫生意识的增强 D.控制了疫病的暴发和扩散

9.20世纪30年代,“中国公共卫生之父”陈志潜开创了“定县模式”(村保健员—乡保健院—县保健院的三级卫生网),这一全面的初级卫生保健理念,被写入1977年世界卫生组织的宣言之中,被全世界所接受。由此可知( )

A.我国公共卫生事业影响较大 B.国家高度重视公共卫生事业

C.中医药事业逐步与国际接轨 D.我国公共卫生体系不断创新

10.20世纪60年代,我国已经把城镇工作人员纳入公费医疗系统;改革开放后,建立了城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度,使全民病有所医。我国医疗保障体系的不断完善( )

①得益于社会主义建设成就的物质支持

②体现了党对人民生命健康的高度重视

③缓解了老少边穷地区医疗资源的匮乏

④对保障健康提升生活质量有重要意义

A.①② B.②③ C.①②③ D.①②④

11.下表可用于说明改革开放以来,我国( )

时间 事件

1986年 国家中医管理局成立,1988年更名为国家中医药管理局

2003年 国家制定中医药标准体系

2017年 正式颁布实施《中华人民共和国中医药法》

A.加快了卫生领域立法 B.规范中医的传承发展

C.鼓励中医药走向市场 D.开始重视西医的弊端

12.14世纪,黑死病把欧洲变成了人间地狱。意大利各地纷纷出台城市的公共卫生法,组建市政健康委员会,保护公众健康。到了16世纪,欧洲大部分中心城市重视公共健康成了一种普遍的现象。由此可见,黑死病的发生( )

A.推动了欧洲的社会转型 B.客观上促进公共卫生进步

C.导致了政治秩序的混乱 D.健全了欧洲城市行政体制

13.19世纪末,英格兰和威尔士因患肺结核造成的死亡率达到2.22%,英国伦敦医院对1 420名死亡儿童的尸体进行解剖,解剖数据表明有45%的死因是肺结核,而其中的80%是来自工人家庭。这一现象出现的直接原因在于( )

A.底层工人生活环境的恶劣 B.城市人口增加使城市病恶化

C.近代医疗技术水平的落后 D.工业革命使贫富差距的扩大

14.1918年,一种流感在美国暴发,随美军进入欧洲。随着战事和全球经贸往来,流感传播到了很多欧洲国家,波及亚洲和北非。由于战争双方封锁信息,只有西班牙有大量报道,所以被称为“西班牙流感”。到8月病毒发生变异,致命病毒使流感瘟疫在全球各地几乎同时暴发,死亡人数远超战争,这也是第一次世界大战结束的原因之一。这表明( )

A.瘟疫的命名有明显政治目的 B.全球化促使了瘟疫发生

C.一战和全球化加速瘟疫传播 D.一战的结束具有偶然性

15.1997年,英国出台新政策:允许患者在转诊时挑选医院;扩大医院经营自主权,允许医院赚钱,允许医院改善员工待遇和福利。这反映出,英国在医疗卫生体制改革上( )

A.公立医院受到冷落 B.强化市场竞争机制

C.政府财政压力减轻 D.民众医疗得到保障

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 《晋书·王彪之传》谈到永和末年,疾疫流传,“朝臣家有时疫,染易三人以上者,身虽无病,百日不得入宫”。唐宣宗大中年间,江淮大疫,宣宗令受疫肆虐的淮南、武宁军等方镇辖内,以前拖欠政府的缺额钱物摊派先放免三年,三年以后再行交纳。宋朝政府大量印行编辑医书,向各州县加以推广,向百姓传播预防疫病的知识。疫病流行时期,中央政府和地方官员经常采用医药治疗来对抗疫病,政府曾派出医生带了药品到乡村巡视。

——摘编自张剑光、王晓洁《中国古代的疫病防治》

材料二 “庚子国变”后,各类瘟疫流行,导致中国秩序更加混乱。许多官员用西医理念实施防疫,效仿西方设立卫生局,“专司防疫清洁事宜”,“派员检疫”,安置隔离染疫人员。袁世凯在大沽设立防疫院,对所有入港船只实施检疫,聘请中外医生(含女医生)和旧医官共同参与,凡入港船只,不论华洋,都要强制检疫,一旦发现疫情,就立即隔离诊治。经数月努力,防疫取得成功。

——摘编自谷永清、张海林《试论清末

“新政”中的卫生防疫事业——以北洋地区为例》

材料三 1953年1月,政务院167次会议批准在全国各省、自治区、直辖市以及地(市)、县(旗、区)建立卫生防疫站。卫生部先后颁布《卫生防疫站暂行办法》(1954年)、《卫生防疫站工作试行条例》(1964年)。我国推行计划免疫,广泛开展爱国卫生运动,普及了医疗卫生知识,增强了人民群众治病防病的观念。

——摘编自吴超《从卫生防疫到全民健康

——新中国的疫病防控和公共卫生安全事业》

(1)根据材料一、二、三并结合所学知识,分别概括三个时期的主要防疫方法。(12分)

(2)根据上述材料和所学知识,分析卫生防疫的重要意义,并谈谈对卫生防疫的认识。(4分)

17.(13分)阅读材料,回答问题。

材料一 美国医疗费用高昂,是世界上唯一没有建立全民医疗体系的发达国家,美国有近5 000万人没有医疗保险,约占总人口的19%。全球金融危机导致美国经济大萧条,越来越多的人无法承担高昂的医保费用。由于患者对医疗服务满意度较低,大部分美国民众认为医疗保健应该进行改革,政府也因医保支出比重过高而积极倡导医改。美国要求个人或企业雇主必须为雇员购买医疗保险,同时建立以国家为基础的美国健康福利计划,将未包括在政府医疗保障计划覆盖范围的人群及未购买商业医疗保险的雇员纳入该计划。美国还从国外进口廉价药物,打破医药垄断地位,以保证居民能买到平价药。鼓励将医保付费与服务质量相挂钩,对高质量医疗服务机构子以奖励。美国政府从2011年开始实施增税措施,增税对象为收入在25万美元以上的个人或夫妇,用于支持医疗保险改革,同时采取提高效率、降低医疗成本的方式,将所节约部分资金用于医疗改革。

——摘编自应丽《美国“新医改”评析》

材料二 2009年以来的新一轮医改,可以说是改革开放以来举足轻重的改革事件之一。近年来,随着医改的推进,政府卫生支出所占比例稳步上升。改革开放以来,卫生领域市场机制的引入也为医疗卫生机构和医学的发展注入了活力。2018年,我国千人口执业(助理)医师数、千人口注册护士数、千人口医疗机构床位数三项卫生资源核心指标相比2006年均有大幅增长。计划经济时期,我国卫生医疗服务的主体是国有制的医院、集体所有制卫生院等机构。1980年,我国逐步开始放开社会办医。到2017年,非公立医疗卫生机构床位数占比达26.34%,呈稳步上升之态。2006—2018年,医疗机构诊疗量大幅增加,入院患者数量增幅达200%以上,增长更为迅速。2010年我国人均预期寿命为74.83岁,2018年已增长至77岁;主要健康指标优于中高收入国家的平均水平,得到世界关注。

——摘编自王虎峰《中国医改10年

历程回顾与未来展望》

(1)根据材料一,指出美国进行医疗改革的原因,并概括美国医疗改革采取的主要措施。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国医疗改革取得的成效。(4分)

(3)综合以上材料,请你谈谈对医疗改革的认识。(3分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 16—17世纪,在伦敦鼠疫防治中,中世纪的宗教疗法不再受到青睐。医学界要求当局注意城市公共卫生,建议民众重视卫生保健,节制饮食,并用放血、催吐等疗法治疗病痛。为防止疫情扩散,英国政府在借鉴他国经验基础上,对患病家庭实行医学隔离等措施。尽管地方政府做出很大努力,但由于各自为政,只关注地方利益,防疫条例的推行效果整体不佳。1578年后,女王授权枢密院编撰《政令大全》,加强对地方防疫工作的管理。该政令在1592年至1646年期间多次刊印,作为政府防疫减灾的政策依据与工作手册,加快了鼠疫在英国的消退。

——摘编自陈凯鹏《论近代早期英国防疫对策特点》

材料二 世界卫生组织的前身可以追溯到1907年成立于巴黎的国际公共卫生局和1920年成立于日内瓦的国际联盟卫生组织。第二次世界大战后,经联合国经济与社会理事会决定,60多个国家的代表于1946年7月在纽约制定了《世界卫生组织组织法》。1948年,世界卫生组织宣告成立。借助有力的政府支持,世界卫生组织开始把最先进的医学知识应用于落后地区,只要当地政府愿意提供配合。

——摘编自苏静静、张大庆《中国与世界卫生组织的

创建及早期合作(1945—1948)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代早期英国卫生防疫取得明显成效的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析世界卫生组织建立的背景及重大意义。(10分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。材料历史宣传画作为一种特殊的艺术形式,发挥着“时代镜像”的重要功能。

材料

图1 人民美术出版社(1952) 图2 南京市防疫革委会(1968)

(注:图中文字为“人人防疫,

粉碎美帝国主义的细菌战”)

图3 上海人民美术出版社(1983) 图4 国家卫健委(2021)

根据材料并结合所学知识,任选其中一幅或从整体上解读历史信息,自拟题目写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

答案与解析

第六单元 医疗与公共卫生

1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.A 7.B 8.C

9.A 10.D 11.B 12.B 13.A 14.C 15.B

1.B 由材料可知,春秋时期秦国名医医和提出了著名的“六气”致病说,他“认为六气太过,可以引起各种不同的疾病”,反映出当时出现中医病因说,B项正确。材料体现的是春秋时期中国出现了关于致病因素的学说,没有表明医药学取得了重大突破,排除A项;C项表述与材料内容不符,排除;职业医生早在医和之前就已出现,排除D项。

2.A 东汉末年,连年混战,许多人病死,为此,张仲景写出了《伤寒论》,他认为医学对上可以治疗国君和父母的疾病,对下可以用来解救贫苦人的病灾,对自己可以保持身体长久健康,反映了他具有仁爱济世的思想,A项正确。材料没有体现张仲景痛恨社会政治的黑暗,排除B项;材料未体现教化百姓,排除C项;材料没有涉及保护小农,排除D项。

3.A 据材料可知,疫病影响了当时的军事和政治格局,A项正确。天谴是一种封建迷信的说法,排除B项;曹操兵败赤壁的原因有很多,疫病只是其中一种,排除C项;材料说明疫病是曹操兵败赤壁的原因之一,疫病一说不是猜测,排除D项。

4.B 皇甫谧将医道与社会责任联系在一起,认为人人应知医,说明他重视医道的地位和作用,故选B项。材料涉及皇甫谧撰写的《针灸甲乙经》成为针灸学的经典文献,但材料主旨并非注重对文献的整理,排除A项;材料未涉及理论与实际相结合和淡泊名利专注学术研究,排除C、D两项。

5.D 提炼材料中事件的共同因素可知,战乱、疾疫导致大批民众死亡,这表明疫病往往与战乱相伴生,D项正确。唐朝的统治时间为618—907年,排除A项;材料未涉及自然灾害导致疫病,排除B项;仅凭材料中的事件无法得出疫病主要发生于北方,排除C项。

6.A 根据材料“佛徒们洗浴、剃头、刮脸、揩齿、刷牙等”可知,古人已有个人卫生的意识,A项正确。材料体现不出僧侣生活奢靡,排除B项;材料没有涉及疫病防治,也未涉及佛教宣扬讲究卫生,排除C、D两项。

7.B 根据材料可知,康熙身患疟疾,被传教士治好,康熙把金鸡纳等药物推荐给皇子和近臣使用,说明西药逐步影响中国,故B项正确。

8.C 据材料可知,《大公报》详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法,还开设专栏介绍防疫知识,这有利于民众公共卫生意识的增强,C项正确。材料未涉及对官方的影响,排除A项;“开启了”的表述材料无法体现,排除B项;仅由《大公报》中介绍的这些举措,无法控制疫病的暴发和扩散,排除D项。

9.A “定县模式”的理念被写入世界卫生组织的宣言之中,被全世界所接受,反映出我国在公共卫生事业方面影响较大,A项正确。B项表述正确,但与材料主旨不符,排除;材料未涉及中医药事业,排除C项;材料强调的是我国公共卫生事业的影响而非创新,排除D项。

10.D 据材料及所学知识可知,20世纪60年代以来,我国在社会主义建设方面取得历史性成就,为开展其他事业提供了物质支持,①正确;不断完善医疗保障体系,说明党对人民生命健康的高度重视,对保障健康提升生活质量有重要意义,②④正确;材料未涉及老少边穷地区,③错误;故D项正确。

11.B 据材料可知,改革开放以来,我国成立中医药管理局、制定中医药标准体系、颁布法律,这些措施强化了对中医药的管理,规范了中医的传承发展,B项正确。

12.B 据材料“出台城市的公共卫生法”“组建市政健康委员会”“重视公共健康成了一种普遍的现象”可见,黑死病客观上提高了政府和人民的卫生意识,促进公共卫生进步,B项正确。材料涉及的是公共卫生的进步,与欧洲的社会转型无关,排除A项;材料中的措施不会导致政治秩序的混乱,排除C项;“健全了”的表述过于绝对,排除D项。

13.A 根据材料“19世纪末”“其中的80%是来自工人家庭”可知,此时正处于第二次工业革命时期,工人生活环境恶劣,贫富差距扩大,因此,肺结核死亡的群体主要来自工人家庭,A项正确。“城市人口增加”不是造成肺结核死亡的群体主要来自工人家庭的直接原因,排除B项;C、D两项均不是题干现象出现的直接原因。

14.C 据材料及所学知识可知,一战后期美国开始出现流感瘟疫,后来传播到欧洲、亚洲和非洲等地,然后变异的致命病毒在全球暴发,即一战和全球化加速病毒传播,C项正确。“西班牙流感”命名与政治目的无关,排除A项;全球化会促进瘟疫传播,但不会导致瘟疫发生,排除B项;瘟疫只是迫使战争结束的一个因素,“一战的结束具有偶然性”的表述不准确,排除D项。

15.B 紧扣题干材料中“挑选医院”“允许医院赚钱”等信息,这些都是在一定程度上强化医院之间的竞争和调动医院经营者的积极性,属于运用市场竞争机制的表现,故选B项。材料无法体现公立医院受到冷落,排除A项;材料并未提及政府对医院拨款的资金增减,排除C项;医院的市场竞争机制增强,与民众医疗能否得到保障没有直接关系,排除D项。

16.答案 (1)古代:对病人及其接触者进行隔离,切断传染源;减轻受疫民众的负担;传播预防疫病的知识;政府提供医疗和药品。(答出2点即可,4分)

近代:设置卫生防疫机构,专门负责防疫;开展检疫;隔离诊治。(答出2点即可,4分)

现代:建立防疫机构体系;制定防疫法律法规;推行计划免疫;开展爱国卫生运动。(答出2点即可,4分)

(2)意义:保护了民众健康;维护了社会稳定;促进公共卫生事业发展;有利于经济发展。(2分)

认识:卫生防疫关系人民群众的生命健康,应高度重视;民众应养成良好的公共卫生习惯,掌握一定防疫知识;健全公共防疫体系制度、方案等。(2分)

解析 (1)古代的防疫方法,据材料一“百日不得入宫”“放免三年”“向百姓传播预防疫病的知识”“政府曾派出医生带了药品到乡村巡视”等概括答案。近代的防疫方法,据材料二“设立卫生局”“‘派员检疫’,安置隔离染疫人员”“隔离诊治”等概括答案。现代的防疫方法,据材料三“建立卫生防疫站”“先后颁布《卫生防疫站暂行办法》(1954年)、《卫生防疫站工作试行条例》(1964年)”“推行计划免疫,广泛开展爱国卫生运动”等概括答案。

(2)“意义”,结合材料和所学知识,可从人民健康、维护社会稳定、促进公共卫生事业发展、经济发展等角度回答。“认识”,从防疫的重要性、民众及国家应如何防止疫病发生等角度回答。

17.答案 (1)原因:医疗费用高昂,没有建立全民医疗体系;全球金融危机导致美国经济萧条;患者对医疗服务满意度低;政府医保支出比重过高。(1点1分,共2分,答出任意2点即可)

措施:雇主必须为雇员购买医疗保险;建立以国家为基础的健康福利计划;进口廉价药物,打破医药垄断地位;将医保付费与服务质量挂钩;实施增税措施以支持医疗保险改革;提高医疗效率、降低医疗成本,节约资金用于医疗改革。(1点1分,共4分,答出任意4点即可)

(2)政府卫生支出所占比例稳步上升;千人口执业(助理)医师数、千人口注册护士数、千人口医疗机构床位数三项卫生资源核心指标大幅增长;非公立医疗卫生机构床位数占比达26.34%,呈稳步上升之态;医疗机构诊疗量大幅增加;人均预期寿命增加;主要健康指标优于中高收入国家的平均水平。(1点1分,共4分,答出任意4点即可)

(3)医疗改革与社会民生息息相关,关系到社会的稳定和发展;应该加强医疗改革,促进社会民生改善。(1点2分,2点3分)

18.答案 (1)近代资本主义经济发展提供物质保障;广泛借鉴他国经验;政府重视立法保障;重视并加强防疫管理和宣传。(4分)

(2)背景:前期组织的建立奠定基础;联合国的推动;经济全球化的影响;历史经验教训的总结。(4分)

意义:有利于推动和加强国际合作和交流;有利于提高世界范围内整体医疗卫生水平;有利于提高和改善人类身体素质。(6分)

19.答案 示例:宣传画主角形象变化折射出新中国成立以来卫生理念的转变。(2分)

20世纪50年代宣传画主角为农民形象,体现了其不畏战争、保卫妇孺孩童的坚毅,同时又表达了中国人民打赢细菌战和抗美援朝的信心,有强烈的革命性和政治色彩。20世纪60年代后期,宣传画主角为群像图,体现了爱国卫生运动的群众性和集体主义。改革开放后,宣传画多以儿童作为主角,号召从小培养卫生习惯,逐渐淡去政治色彩,回归到科学卫生的本身。新时代以来,宣传画以家庭为单位,宣传卫生健康观念,并强调制度保障,科学防疫。(8分)

综上,历史宣传画见证了新中国成立以来卫生理念的变化,体现了“时代镜像”的重要功能,有着一定的历史研究价值。(2分)

(从卫生防疫体现了时代风貌、国家重视卫生防疫、医疗卫生技术进步等角度作答亦可)

等级 评分细则

第一等级 (9~12分) ①紧扣材料,观点明确;②合理引用史实,进行多角度评论;③论证充分,逻辑严密,表述清楚

第二等级 (5~8分) ①能够结合材料,观点较明确;②引用史实,评论角度单一;③论证较完整,表述清楚

第三等级 (0~4分) ①偏离材料,观点不明确;②未引用史实;③论证欠缺说服力,表述不清楚

解析 本题属于开放性试题。材料内容主要体现了新中国成立以来医疗卫生防疫的变化,主要涉及卫生防疫理念的转变、医疗卫生技术的进步、国家对卫生防疫的重视等,可选择任意一观点进行阐述。例如:宣传画主角形象变化折射出新中国成立以来卫生理念的转变。根据图1可知20世纪50年代宣传画主角为农民形象,体现了强烈的革命性和政治色彩;根据图2可知20世纪60年代后期,宣传画主角为群像图,体现了爱国卫生运动的群众性和集体主义;根据图3可知改革开放后,宣传画多以儿童作为主角,逐渐淡去政治色彩;根据图4可知新时代以来,宣传画以家庭为单位,宣传卫生健康观念。最后,对论题进行总结和升华。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化