25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第三单元 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 25版高中同步新教材选择性必修2人教历史测评卷第三单元 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 107.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 18:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第三单元 商业贸易与日常生活

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.陕西历史博物馆珍藏的“五祀卫鼎”内壁铸有铭文207个字,讲述了西周共王五年正月,裘卫与邦君厉交换土地,并将该事报告给邢伯等大臣。邦君厉表示同意并立下誓言,这些大臣便命令三有司等实地勘察、划定地界并办理了手续。下列对该青铜器铭文理解正确的是( )

A.井田制已被废除

B.凡涉人身关系都要订立契约

C.土地不能随便交易

D.农夫集体耕作土地

2.春秋战国时期,陶朱公范蠡、儒商鼻祖子贡、慧眼识人的吕不韦等富商巨贾的影响不断扩大,带动了中国商业发展史上的第一次飞跃。这说明当时( )

A.工商食官的格局被打破

B.商业是各诸侯国税收的主要来源

C.地域性的商人群体形成

D.市场货币的统一促进了商业繁荣

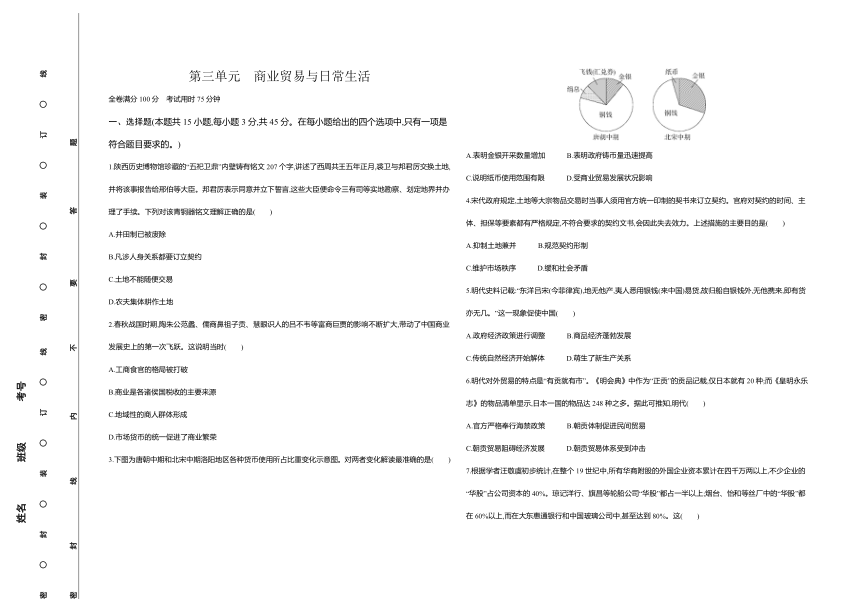

3.下图为唐朝中期和北宋中期洛阳地区各种货币使用所占比重变化示意图。对两者变化解读最准确的是( )

A.表明金银开采数量增加 B.表明政府铸币量迅速提高

C.说明纸币使用范围有限 D.受商业贸易发展状况影响

4.宋代政府规定,土地等大宗物品交易时当事人须用官方统一印制的契书来订立契约。官府对契约的时间、主体、担保等要素都有严格规定,不符合要求的契约文书,会因此失去效力。上述措施的主要目的是( )

A.抑制土地兼并 B.规范契约形制

C.维护市场秩序 D.缓和社会矛盾

5.明代史料记载:“东洋吕宋(今菲律宾),地无他产,夷人悉用银钱(来中国)易货,故归船自银钱外,无他携来,即有货亦无几。”这一现象促使中国( )

A.政府经济政策进行调整 B.商品经济蓬勃发展

C.传统自然经济开始解体 D.萌生了新生产关系

6.明代对外贸易的特点是“有贡就有市”。《明会典》中作为“正贡”的贡品记载,仅日本就有20种;而《皇明永乐志》的物品清单显示,日本一国的物品达248种之多。据此可推知,明代( )

A.官方严格奉行海禁政策 B.朝贡体制促进民间贸易

C.朝贡贸易阻碍经济发展 D.朝贡贸易体系受到冲击

7.根据学者汪敬虞初步统计,在整个19世纪中,所有华商附股的外国企业资本累计在四千万两以上,不少企业的“华股”占公司资本的40%。琼记洋行、旗昌等轮船公司“华股”都占一半以上;烟台、怡和等丝厂中的“华股”都在60%以上,而在大东惠通银行和中国玻璃公司中,甚至达到80%。这( )

A.表明外国企业逐渐被华商控制

B.反映了官僚资本经营方式的改变

C.有利于新阶层力量的发展壮大

D.说明民族工业的半殖民地化加深

8.1902年,英美烟公司在上海建厂后,在没有任何条约根据的情况下,深入到中国广大农村,为农民免费提供烟种和肥料、传授技术等,并高价收购烟叶。此举意在( )

A.消弭人民反抗情绪 B.损害农业经济稳定

C.压制中国民族工业 D.强化经济依附关系

9.下表为1978年和2017年中国就业结构比较表。数据变化能够用于证明( )

时间 第一产业 第二产业 第三产业

1978年 70.5% 17.3% 12.2%

2017年 27.0% 28.1% 44.9%

A.全面建成小康社会 B.市场经济体制建立

C.迅速融入世界市场 D.经济现代化的发展

10.据考古发现,公元前28世纪中叶埃及法老就率领船队从尼罗河进入地中海,最后抵达腓尼基海滨进行贸易活动。法老还派出商队从尼罗河出发抵达今天的苏丹等地。这说明当时埃及( )

A.实行重商主义政策 B.对外贸易对国家意义重大

C.农业文明闻名于世 D.是沟通东西方贸易的桥梁

11.新航路开辟后,海上运输业获利颇丰,但风险很大。于是,航运公司统一发行股票,市民、贵族、政府官员等都可以购买,成为航运公司的投资人,而且投资人承担的是有限责任——如果企业垮台了,投资者以所投的资本为限,赔完为止。这反映了( )

A.运输业发展日新月异 B.商业经营方式的创新

C.资本主义制度的推广 D.世界市场已初步形成

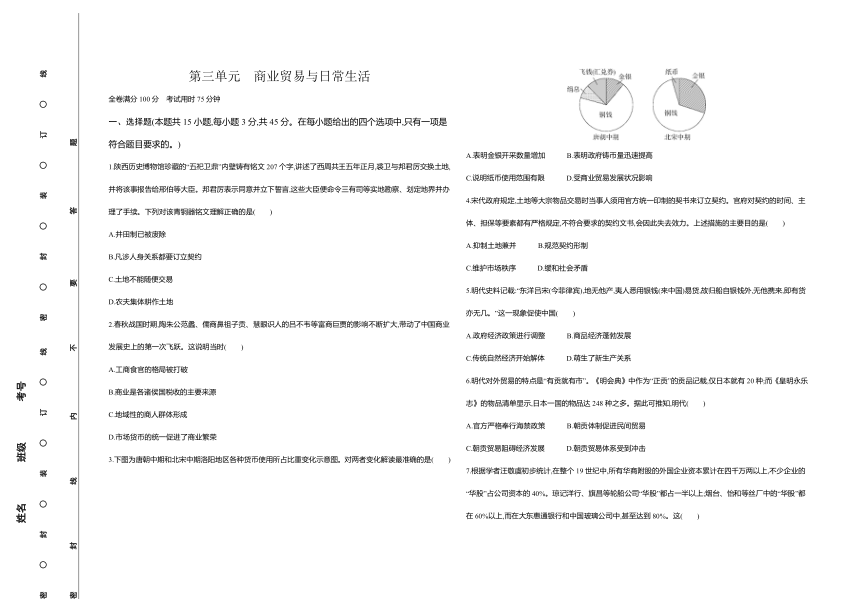

12.下图为1510—1609年英国物品价格指数变化趋势图。这反映出当时英国 ( )

A.自由主义政策提升了物价 B.物价深受世界市场的影响

C.殖民扩张刺激工农业发展 D.技术革新对原料需求增大

13.20世纪30年代,苏联通过设立外宾商店向境外销售博物馆珍品,同时也向苏联公民出售日用品,交易使用沙皇金币、外汇现金或境外汇款。这一举措( )

A.改善了苏联的外部环境 B.调整了国民经济的结构

C.解决了计划经济的弊端 D.拓宽了建设资本的渠道

14.20世纪六七十年代,拉丁美洲经济学家提出了“依附理论”。该理论认为在世界经济领域中,存在着中心—外围层次,“中心”国家造成了“外围”的不发展,“外围”应独立发展民族经济,走出依附。这一理论的提出 ( )

A.有利于建立国际经济新秩序 B.加速了拉美地区殖民体系崩溃

C.旨在切断与西方国家的联系 D.改变了不平等的国际分工体系

15.二战以后,以国际经济法为主体逐渐发展出国际贸易法、国际货币法、国际投资法、国际产品责任法、国际反托拉斯法、国际税法等法律,有关国际经济关系的实体法也大大增加,扩展了国际法的适用范围。这些法律的出现( )

A.顺应了世界经济发展的潮流 B.提升了发展中国家的经济地位

C.说明国际经济新秩序已建立 D.有效避免了全球经济危机爆发

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在《周礼》中,借贷被称为“贷”“取予”“同财货”,反映借贷关系的“债”则被称作“责”。西周时期,政府规定民间借贷活动必须在国家法定的利息下进行,违者要受到处罚。“凡民同货财者,令以国法行之,犯令者,刑罚之”。民间借贷必须立契约文书,“听取予以书契”,官府通过借贷契约文书来判定民间债务纠纷,“凡有责者,有判书以治,则听”“凡属责者,以其地傅而听其辞”。

——摘编自谭光万《中国古代农业商品化研究》

材料二 宋代农民作为小生产者的主体部分,借贷虽出于情势之逼迫,并非个人意愿,但却是他们的一种生产、生活的常态。中国是个灾害频发的国家,加之小农是小生产者,抵御灾荒的储备(资金和粮食)不足,一旦遭遇灾荒年份,则小农必须依赖于借贷。南宋著名理学家真德秀说:“中人一家之产,仅足以供一户之税,遇有水旱疾厉,不免举贷逋欠。”他在另一奏疏中说:农民“一有艰歉,富民不肯出贷,则其束手无策,坐视田畴之荒芜,有流移转徙而已”。

——摘编自王文书《宋代借贷业研究》

(1)根据材料一,概括中国古代民间借贷的特点。(3分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明宋代农民借贷“常态”现象形成的原因。(5分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代民间农业借贷的影响。(6分)

17.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝前期,不少人不顾海禁政策,冒险出海走私。到世宗嘉靖年间,朝贡贸易几乎陷于停顿状态,私人海外贸易加快了发展步伐。嘉靖后期,解除海禁的呼声越来越高。终于在隆庆元年(1567年)付诸实施,私人海外贸易取得了合法地位。开海禁后,朝廷对每年出洋贸易的船只数量和航行地点都逐步做了限制。从万历时期开始,每年到达菲律宾马尼拉的商船常在20~60艘之间,天启末年达到100艘。万历十七年(1589年)的《陆饷货物抽税则例》共列举了100余种进口商品,除少量的暹罗红纱、番被、嘉文席、交趾绢、西洋布等手工业品外,绝大多数是胡椒、苏木、檀香、沉香等香料和奢侈品。在明代后期,白银流入的数量也很大。从中国输出的商品有生丝、丝绸、瓷器、铜器、铁器以及牲畜等,其中尤以生丝、丝织品、瓷器为大宗。

材料二 欧亚、欧美新航路辟通后,大西洋沿岸取代地中海区域成为欧洲商路和贸易的枢纽。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维利亚、尼德兰的安特卫普和英国的伦敦等开始成为新的国际贸易中心。为了适应商业形势的变化,银行、交易所、股份公司和保险公司等各类新的商业机构应运而生。随着来自殖民地的贵金属大量流入,西欧市场上金银持续贬值,商品价格直线上升。资产阶级和资产阶级化的贵族按不断上升的物价出售商品,大获暴利。美洲的橡胶、烟叶、玉米、可可和马铃薯等由西班牙人带回欧洲,而后传遍整个世界。

——摘编自王斯德主编《世界通史(第一编)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明朝对外贸易的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新航路开辟对欧洲和中国产生的不同影响。(9分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 17—18世纪,在贸易理论探索的基础上,英国政府积极保护国内工业的发展,提高关税保护本国商品、实施出口补贴政策。这些保护政策的实施推动了英国工业经济的快速发展,促进了英国对外贸易的极大繁荣。

——摘编自[英]邓肯·韦尔登《英国经济史》

材料二 从18世纪中后期工业革命发轫到19世纪中期,英国贸易政策变化的总体趋势是逐步放松贸易管制。以拿破仑战争为界,英国企业家群体关于贸易政策的主张可以分为前后两个阶段:拿破仑战争之前,企业家群体反对《大不列颠王国和爱尔兰王国通商条约草案》。拿破仑战争结束后,以曼彻斯特棉纺织业工厂主为首的企业家群体领导了“反谷物法同盟”,并最终废除《谷物法》,推动英国对外贸易的管制逐渐放松。

——摘编自[英]屈勒味林《英国史》

材料三 1978年英国进出口贸易统计表

欧共体 国家占比 其他西欧 国家占比 北美国 家占比 石油输 出国占比 发展中 国家占比 总额 (亿英镑)

出口 贸易 37.7% 15.3% 11.4% 12.8% 13.5% 373.63

进口 贸易 40.5% 17.1% 13.0% 8.5% 10.7% 409.69

——根据[英]罗伯特·C.艾伦《全球经济史》编制

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国19世纪贸易政策的转变及其根本原因。(6分)

(2)根据材料三并结合所学知识,简述1978年英国进出口贸易的特点及其影响因素。(8分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 有位学者对1500年至1800年的世界历史演变历程作出了如下总结:

在大约1500年至1800年间,世界各地区之间建立了广泛的联系,从而把人们带入了世界近代历史的早期阶段。近代早期阶段与1000年至1500年的那段历史不同,那时,东半球、西半球和大洋洲之间只有零星的交往;近代早期阶段也与1800年至今的现代历史不同,因为在现代历史中,民族国家、重工业、威力巨大的武器以及高效的交通和通信技术使得欧裔人口在世界的政治和经济中取得了优势地位。

——摘编自[美]杰里·本特利、赫伯特·齐格勒

《新全球史:文明的传承与交流》

根据材料,结合1500年至1800年的世界历史演变历程,自拟论题,展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

答案与解析

第三单元 商业贸易与日常生活

1.C 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.C 8.D

9.D 10.B 11.B 12.B 13.D 14.A 15.A

1.C “五祀卫鼎”的铭文详细记录了西周时期贵族间交换土地的过程,其烦琐的手续反映了当时土地不能随便交易,故选C项。春秋战国时期井田制瓦解,排除A项;凡涉人身关系都要订立契约的说法过于绝对,排除B项;材料并未涉及当时土地的耕作方式,排除D项。

2.A 据材料“富商巨贾的影响不断扩大……中国商业发展史上的第一次飞跃”可知,春秋战国时期,出现了一批大商人,这些人属于私商,说明工商食官的格局被打破,故选A项;材料没有提及商业税收在各诸侯国的地位,排除B项;据所学可知,地域性的商人群体出现于明朝,与“春秋战国时期”不符,排除C项;春秋战国时期诸侯割据争霸,货币样式繁多,市场货币并未统一,排除D项。

3.D 材料反映了与唐朝中期相比,北宋中期洛阳地区使用金银货币的比重增加,但这并不足以说明当时金银开采数量增加、政府铸币量提高,故A、B两项错误。纸币使用范围有限在材料中无从体现,排除C项。材料反映了唐朝中期使用的绢帛、飞钱等货币到宋代已经消失,这一时期,出现纸币,且金银货币所占比重大大增加,这是受商业贸易发展状况的影响,故D项符合题意。

4.C 宋代政府规定,土地等大宗物品交易时当事人须用官方统一印制的契书来订立契约,不符合契约要求的文书,会失去效力,这是为了通过规范契约的形制与内容,来保证交易双方的合法权益,以维护市场秩序,故选C项;土地交易的契约不阻止和限制土地买卖的行为,不会起到抑制土地兼并的作用,排除A项;规范契约形制只是材料的部分内容,且不是实施这些措施的主要目的,排除B项;材料所述措施有利于减少大宗物品交易的纠纷,而不是缓和社会矛盾,排除D项。

5.B 据材料并结合所学可知,史料描述的是大帆船贸易,西班牙大帆船携带白银到菲律宾马尼拉,再至中国购买商品,中国在对外贸易中处于顺差地位,大量白银流入中国,商品经济蓬勃发展,故选B项;明代的经济政策仍为重农抑商,排除A项;鸦片战争之后传统自然经济开始解体,排除C项;大帆船贸易并没有直接促使新生产关系萌生,排除D项。

6.B 据材料可知,明代对外贸易的特点是“有贡就有市”,即在开展朝贡贸易的同时,也伴随着民间贸易。这反映了朝贡体制有促进民间贸易的作用,故选B项。材料没有涉及海禁政策,排除A项;朝贡贸易阻碍经济发展的表述不符合材料信息,排除C项;材料体现不出朝贡贸易体系受到冲击,排除D项。

7.C 据材料可知,华商的这种“附股”外商企业的活动,相对于以往以农业为中心的生产方式和制度而言,是另外一种完全不同的生产和经营方式,也向中国商人展示了另外一种谋取利润和壮大自己身家的新渠道,有利于新阶层力量的发展壮大,故选C项;就整体而言,华商不可能控制外国企业,排除A项;华商资本附股外国企业是一种新的经营方式,但华商资本不属于官僚资本,排除B项;材料未涉及民族工业的发展情况,排除D项。

8.D 据材料“在没有任何条约根据的情况下”“为农民免费提供烟种和肥料、传授技术等”“并高价收购烟叶”并结合所学可知,这些举措意在利用中国廉价劳动力和丰富的资源,攫取高额利润,强化经济依附关系,故选D项;“消弭”的表述过于绝对,排除A项;材料只涉及烟叶种植和收购,不足以得出整体农业发展情况,排除B项;材料涉及的情况出现在农村,主要涉及烟叶种植和收购,不涉及民族工业,排除C项。

9.D 根据材料可知,2017年,第一产业就业人数比重大幅下降,第二产业比重有所上升,第三产业比重大幅上升。据所学可知,第三产业发展是生产力提高和社会进步的必然结果,是经济现代化发展的有力证明,故选D项;全面建成小康社会与就业结构调整没有直接关系,排除A项;材料涉及的是三大产业的就业结构,无法得出市场经济体制建立,排除B项;表格信息没有涉及与世界市场的关系,不能得出“迅速融入世界市场”的结论,排除C项。

10.B 据材料信息并结合所学可知,公元前28世纪中叶埃及法老亲自率船队开展对外贸易,还派出商队抵达今天的苏丹等地,这说明当时对外贸易对埃及意义重大,最高统治者比较重视对外贸易,故选B项;重商主义产生并流行于15世纪至17世纪中叶的西欧,与材料时间不符,排除A项;材料不涉及埃及农业文明,排除C项;材料主旨是最高统治者重视外贸,排除D项。

11.B 材料体现的是资本主义发展中早期有限责任公司的出现,由材料中“风险很大”可知,为了降低风险,商业经营方式发生变化,进行创新,发行股票,B项正确。材料强调的是商业经营方式的变化与创新,并非运输业的发展,排除A项;“资本主义制度的推广”是在19世纪,排除C项;材料没有涉及世界市场,排除D项。

12.B 据材料可知,1510—1609年的英国农产品、畜产品、原材料、工业品的价格指数均有大幅度上升,当时英国正处于封建王朝时期,对外进行殖民扩张和采取重商主义政策,世界市场和“价格革命”对英国影响深远,B项正确;自由主义政策盛行是在工业革命时期,排除A项;材料不能体现工农业发展情况,排除C项;材料无法体现国内技术革新对原料的需求,排除D项。

13.D 据材料“设立外宾商店向境外销售博物馆珍品”“向苏联公民出售日用品”并结合所学可知,苏联采取的多种措施, 有助于对内的资金循环,这些都为苏联获取建设资本提供了新的渠道,故选D项;改善外部环境需要通过外交手段,而非题干所述措施,排除A项;设立外宾商店和销售商品是微观经济活动,无法实现国民经济结构的大规模调整,排除B项;解决计划经济的弊端需要通过制度改革和政策修正,而非设立外宾商店,排除C项。

14.A 据材料并结合所学可知,“依附理论”认为处于“中心”的发达国家造成了处于“外围”的发展中国家的不发展,主张发展中国家要独立发展民族经济,走出依附,这有利于建立国际经济新秩序,故选A项。

15.A 据材料可知,二战后,随着世界经济的发展,国际经济法不断发展,这与世界经济发展趋势相适应,有利于世界经济的发展,故选A项;国家经济地位由国家综合实力决定,排除B项;“已建立”的说法不符合史实,排除C项;经济危机源于资本主义制度的基本矛盾,不可避免,排除D项。

16.答案 (1)特点:历史悠久;讲究规范、诚信;受政府监管。(3分)

(2)原因:自然灾害频发;繁重的苛捐杂税;小农经济的脆弱性;政府赈灾救济能力有限;商品货币关系的发展。(5分)

(3)影响:民间农业借贷一定程度上帮助农民维持和扩大农业生产;民间资金渗入农业生产领域,促进了农村经济的发展;但其实质是阶级剥削,是富农兼并土地的重要手段和小农破产的重要原因。(6分)

17.答案 (1)前期以朝贡贸易为主,后期以私人海外贸易为主;经历了严格执行海禁政策到开放海禁的过程;国家加强对海外贸易的管理,收取税金;输入商品以香料和奢侈品为主,输出商品则以传统手工业品为主;对外贸易的中介主要是白银。(6分)

(2)对欧洲:刺激了欧洲国家的殖民扩张与争夺;引起商业革命和价格革命;推动资本主义商品经济发展;促使资产阶级力量壮大;推动了欧洲的社会转型。(5分)

对中国:刺激了中国东南沿海地区经济的发展;推动明朝政府的经济、赋税制度变革;冲击明朝政府的海禁政策;新的农作物品种输入推广,推动了农业的发展。(4分)

18.答案 (1)转变:由贸易保护、重商主义到贸易自由化、自由主义经济政策。(4分)

根本原因:工业革命使社会生产力迅猛提高。(2分)

(2)特点:英国进出口贸易以欧共体国家和其他西欧国家为主;以北美国家、石油输出国、发展中国家为辅;英国对外贸易存在逆差。(每点2分,共4分,任答两点即可)

影响因素:世界殖民体系瓦解;英国加入欧共体。(4分)

解析 (1)第一小问转变,据材料一“英国政府积极保护国内工业的发展,提高关税保护本国商品、实施出口补贴政策”和材料二“英国贸易政策变化的总体趋势是逐步放松贸易管制”可知,英国19世纪贸易政策的转变是由贸易保护、重商主义到贸易自由化、自由主义经济政策。第二小问根本原因,据材料二“从18世纪中后期工业革命发轫到19世纪中期”及所学可知,工业革命使社会生产力迅猛提高,英国成为世界工厂,需要更加广阔的原料产地和商品销售市场。

(2)第一小问特点,据材料三“1978年英国进出口贸易统计表”中的各项数据进行总结即可。第二小问影响因素,结合所学可知,首先,二战后民族解放运动空前高涨,世界殖民体系逐渐瓦解,英国的海外殖民体系瓦解;其次,1973年英国加入欧共体,因此欧共体国家成为其主要贸易对象。

19.答案 示例

论题:近代早期阶段,全球化进程影响着世界历史的发展。(2分)

论述:1500年以前的世界基本上处于闭塞状态,新旧大陆之间更是互相隔绝的。1500年左右完成地理大发现——哥伦布发现美洲、达·伽马开辟到亚洲的新航路、麦哲伦船队环球航行,过去相对隔绝的各地区才开始建立直接的联系。(3分)新航路开辟后,一方面出现了生物上的交流,动物、植物、疾病以及人群跨过大洋来到新的土地上,极大地影响了当地的自然环境和社会环境。(2分)另一方面是经济上的交流,商人利用新航路的便利,创立了真正的世界经济体系,农产品、手工业品以及其他各种商品都可以到达遥远的异地市场。(2分)此外,还有技术和文化的传播,印刷术和火药在全世界传播开来,基督教、伊斯兰教的影响范围也有所扩大。(2分)

综上所述,1500年至1800年世界各地的联系出现了加强趋势。(1分)

解析 据材料“在大约1500年至1800年间……从而把人们带入了世界近代历史的早期阶段”并结合所学可知,1500年前后是世界历史的分水岭,可确定论题为:近代早期阶段,全球化进程影响着世界历史的发展;论述时要结合所学新航路开辟、世界市场形成、殖民扩张、工业革命、文艺复兴等史实,要注意史论结合,论从史出,表述成文,叙述完整,逻辑严密,条理清晰,紧扣论题。最后,对所论述的内容进行简单的总结。

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第三单元 商业贸易与日常生活

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.陕西历史博物馆珍藏的“五祀卫鼎”内壁铸有铭文207个字,讲述了西周共王五年正月,裘卫与邦君厉交换土地,并将该事报告给邢伯等大臣。邦君厉表示同意并立下誓言,这些大臣便命令三有司等实地勘察、划定地界并办理了手续。下列对该青铜器铭文理解正确的是( )

A.井田制已被废除

B.凡涉人身关系都要订立契约

C.土地不能随便交易

D.农夫集体耕作土地

2.春秋战国时期,陶朱公范蠡、儒商鼻祖子贡、慧眼识人的吕不韦等富商巨贾的影响不断扩大,带动了中国商业发展史上的第一次飞跃。这说明当时( )

A.工商食官的格局被打破

B.商业是各诸侯国税收的主要来源

C.地域性的商人群体形成

D.市场货币的统一促进了商业繁荣

3.下图为唐朝中期和北宋中期洛阳地区各种货币使用所占比重变化示意图。对两者变化解读最准确的是( )

A.表明金银开采数量增加 B.表明政府铸币量迅速提高

C.说明纸币使用范围有限 D.受商业贸易发展状况影响

4.宋代政府规定,土地等大宗物品交易时当事人须用官方统一印制的契书来订立契约。官府对契约的时间、主体、担保等要素都有严格规定,不符合要求的契约文书,会因此失去效力。上述措施的主要目的是( )

A.抑制土地兼并 B.规范契约形制

C.维护市场秩序 D.缓和社会矛盾

5.明代史料记载:“东洋吕宋(今菲律宾),地无他产,夷人悉用银钱(来中国)易货,故归船自银钱外,无他携来,即有货亦无几。”这一现象促使中国( )

A.政府经济政策进行调整 B.商品经济蓬勃发展

C.传统自然经济开始解体 D.萌生了新生产关系

6.明代对外贸易的特点是“有贡就有市”。《明会典》中作为“正贡”的贡品记载,仅日本就有20种;而《皇明永乐志》的物品清单显示,日本一国的物品达248种之多。据此可推知,明代( )

A.官方严格奉行海禁政策 B.朝贡体制促进民间贸易

C.朝贡贸易阻碍经济发展 D.朝贡贸易体系受到冲击

7.根据学者汪敬虞初步统计,在整个19世纪中,所有华商附股的外国企业资本累计在四千万两以上,不少企业的“华股”占公司资本的40%。琼记洋行、旗昌等轮船公司“华股”都占一半以上;烟台、怡和等丝厂中的“华股”都在60%以上,而在大东惠通银行和中国玻璃公司中,甚至达到80%。这( )

A.表明外国企业逐渐被华商控制

B.反映了官僚资本经营方式的改变

C.有利于新阶层力量的发展壮大

D.说明民族工业的半殖民地化加深

8.1902年,英美烟公司在上海建厂后,在没有任何条约根据的情况下,深入到中国广大农村,为农民免费提供烟种和肥料、传授技术等,并高价收购烟叶。此举意在( )

A.消弭人民反抗情绪 B.损害农业经济稳定

C.压制中国民族工业 D.强化经济依附关系

9.下表为1978年和2017年中国就业结构比较表。数据变化能够用于证明( )

时间 第一产业 第二产业 第三产业

1978年 70.5% 17.3% 12.2%

2017年 27.0% 28.1% 44.9%

A.全面建成小康社会 B.市场经济体制建立

C.迅速融入世界市场 D.经济现代化的发展

10.据考古发现,公元前28世纪中叶埃及法老就率领船队从尼罗河进入地中海,最后抵达腓尼基海滨进行贸易活动。法老还派出商队从尼罗河出发抵达今天的苏丹等地。这说明当时埃及( )

A.实行重商主义政策 B.对外贸易对国家意义重大

C.农业文明闻名于世 D.是沟通东西方贸易的桥梁

11.新航路开辟后,海上运输业获利颇丰,但风险很大。于是,航运公司统一发行股票,市民、贵族、政府官员等都可以购买,成为航运公司的投资人,而且投资人承担的是有限责任——如果企业垮台了,投资者以所投的资本为限,赔完为止。这反映了( )

A.运输业发展日新月异 B.商业经营方式的创新

C.资本主义制度的推广 D.世界市场已初步形成

12.下图为1510—1609年英国物品价格指数变化趋势图。这反映出当时英国 ( )

A.自由主义政策提升了物价 B.物价深受世界市场的影响

C.殖民扩张刺激工农业发展 D.技术革新对原料需求增大

13.20世纪30年代,苏联通过设立外宾商店向境外销售博物馆珍品,同时也向苏联公民出售日用品,交易使用沙皇金币、外汇现金或境外汇款。这一举措( )

A.改善了苏联的外部环境 B.调整了国民经济的结构

C.解决了计划经济的弊端 D.拓宽了建设资本的渠道

14.20世纪六七十年代,拉丁美洲经济学家提出了“依附理论”。该理论认为在世界经济领域中,存在着中心—外围层次,“中心”国家造成了“外围”的不发展,“外围”应独立发展民族经济,走出依附。这一理论的提出 ( )

A.有利于建立国际经济新秩序 B.加速了拉美地区殖民体系崩溃

C.旨在切断与西方国家的联系 D.改变了不平等的国际分工体系

15.二战以后,以国际经济法为主体逐渐发展出国际贸易法、国际货币法、国际投资法、国际产品责任法、国际反托拉斯法、国际税法等法律,有关国际经济关系的实体法也大大增加,扩展了国际法的适用范围。这些法律的出现( )

A.顺应了世界经济发展的潮流 B.提升了发展中国家的经济地位

C.说明国际经济新秩序已建立 D.有效避免了全球经济危机爆发

二、非选择题(本题共4小题,共55分。)

16.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在《周礼》中,借贷被称为“贷”“取予”“同财货”,反映借贷关系的“债”则被称作“责”。西周时期,政府规定民间借贷活动必须在国家法定的利息下进行,违者要受到处罚。“凡民同货财者,令以国法行之,犯令者,刑罚之”。民间借贷必须立契约文书,“听取予以书契”,官府通过借贷契约文书来判定民间债务纠纷,“凡有责者,有判书以治,则听”“凡属责者,以其地傅而听其辞”。

——摘编自谭光万《中国古代农业商品化研究》

材料二 宋代农民作为小生产者的主体部分,借贷虽出于情势之逼迫,并非个人意愿,但却是他们的一种生产、生活的常态。中国是个灾害频发的国家,加之小农是小生产者,抵御灾荒的储备(资金和粮食)不足,一旦遭遇灾荒年份,则小农必须依赖于借贷。南宋著名理学家真德秀说:“中人一家之产,仅足以供一户之税,遇有水旱疾厉,不免举贷逋欠。”他在另一奏疏中说:农民“一有艰歉,富民不肯出贷,则其束手无策,坐视田畴之荒芜,有流移转徙而已”。

——摘编自王文书《宋代借贷业研究》

(1)根据材料一,概括中国古代民间借贷的特点。(3分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明宋代农民借贷“常态”现象形成的原因。(5分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代民间农业借贷的影响。(6分)

17.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝前期,不少人不顾海禁政策,冒险出海走私。到世宗嘉靖年间,朝贡贸易几乎陷于停顿状态,私人海外贸易加快了发展步伐。嘉靖后期,解除海禁的呼声越来越高。终于在隆庆元年(1567年)付诸实施,私人海外贸易取得了合法地位。开海禁后,朝廷对每年出洋贸易的船只数量和航行地点都逐步做了限制。从万历时期开始,每年到达菲律宾马尼拉的商船常在20~60艘之间,天启末年达到100艘。万历十七年(1589年)的《陆饷货物抽税则例》共列举了100余种进口商品,除少量的暹罗红纱、番被、嘉文席、交趾绢、西洋布等手工业品外,绝大多数是胡椒、苏木、檀香、沉香等香料和奢侈品。在明代后期,白银流入的数量也很大。从中国输出的商品有生丝、丝绸、瓷器、铜器、铁器以及牲畜等,其中尤以生丝、丝织品、瓷器为大宗。

材料二 欧亚、欧美新航路辟通后,大西洋沿岸取代地中海区域成为欧洲商路和贸易的枢纽。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维利亚、尼德兰的安特卫普和英国的伦敦等开始成为新的国际贸易中心。为了适应商业形势的变化,银行、交易所、股份公司和保险公司等各类新的商业机构应运而生。随着来自殖民地的贵金属大量流入,西欧市场上金银持续贬值,商品价格直线上升。资产阶级和资产阶级化的贵族按不断上升的物价出售商品,大获暴利。美洲的橡胶、烟叶、玉米、可可和马铃薯等由西班牙人带回欧洲,而后传遍整个世界。

——摘编自王斯德主编《世界通史(第一编)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明朝对外贸易的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新航路开辟对欧洲和中国产生的不同影响。(9分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 17—18世纪,在贸易理论探索的基础上,英国政府积极保护国内工业的发展,提高关税保护本国商品、实施出口补贴政策。这些保护政策的实施推动了英国工业经济的快速发展,促进了英国对外贸易的极大繁荣。

——摘编自[英]邓肯·韦尔登《英国经济史》

材料二 从18世纪中后期工业革命发轫到19世纪中期,英国贸易政策变化的总体趋势是逐步放松贸易管制。以拿破仑战争为界,英国企业家群体关于贸易政策的主张可以分为前后两个阶段:拿破仑战争之前,企业家群体反对《大不列颠王国和爱尔兰王国通商条约草案》。拿破仑战争结束后,以曼彻斯特棉纺织业工厂主为首的企业家群体领导了“反谷物法同盟”,并最终废除《谷物法》,推动英国对外贸易的管制逐渐放松。

——摘编自[英]屈勒味林《英国史》

材料三 1978年英国进出口贸易统计表

欧共体 国家占比 其他西欧 国家占比 北美国 家占比 石油输 出国占比 发展中 国家占比 总额 (亿英镑)

出口 贸易 37.7% 15.3% 11.4% 12.8% 13.5% 373.63

进口 贸易 40.5% 17.1% 13.0% 8.5% 10.7% 409.69

——根据[英]罗伯特·C.艾伦《全球经济史》编制

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国19世纪贸易政策的转变及其根本原因。(6分)

(2)根据材料三并结合所学知识,简述1978年英国进出口贸易的特点及其影响因素。(8分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 有位学者对1500年至1800年的世界历史演变历程作出了如下总结:

在大约1500年至1800年间,世界各地区之间建立了广泛的联系,从而把人们带入了世界近代历史的早期阶段。近代早期阶段与1000年至1500年的那段历史不同,那时,东半球、西半球和大洋洲之间只有零星的交往;近代早期阶段也与1800年至今的现代历史不同,因为在现代历史中,民族国家、重工业、威力巨大的武器以及高效的交通和通信技术使得欧裔人口在世界的政治和经济中取得了优势地位。

——摘编自[美]杰里·本特利、赫伯特·齐格勒

《新全球史:文明的传承与交流》

根据材料,结合1500年至1800年的世界历史演变历程,自拟论题,展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

答案与解析

第三单元 商业贸易与日常生活

1.C 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.C 8.D

9.D 10.B 11.B 12.B 13.D 14.A 15.A

1.C “五祀卫鼎”的铭文详细记录了西周时期贵族间交换土地的过程,其烦琐的手续反映了当时土地不能随便交易,故选C项。春秋战国时期井田制瓦解,排除A项;凡涉人身关系都要订立契约的说法过于绝对,排除B项;材料并未涉及当时土地的耕作方式,排除D项。

2.A 据材料“富商巨贾的影响不断扩大……中国商业发展史上的第一次飞跃”可知,春秋战国时期,出现了一批大商人,这些人属于私商,说明工商食官的格局被打破,故选A项;材料没有提及商业税收在各诸侯国的地位,排除B项;据所学可知,地域性的商人群体出现于明朝,与“春秋战国时期”不符,排除C项;春秋战国时期诸侯割据争霸,货币样式繁多,市场货币并未统一,排除D项。

3.D 材料反映了与唐朝中期相比,北宋中期洛阳地区使用金银货币的比重增加,但这并不足以说明当时金银开采数量增加、政府铸币量提高,故A、B两项错误。纸币使用范围有限在材料中无从体现,排除C项。材料反映了唐朝中期使用的绢帛、飞钱等货币到宋代已经消失,这一时期,出现纸币,且金银货币所占比重大大增加,这是受商业贸易发展状况的影响,故D项符合题意。

4.C 宋代政府规定,土地等大宗物品交易时当事人须用官方统一印制的契书来订立契约,不符合契约要求的文书,会失去效力,这是为了通过规范契约的形制与内容,来保证交易双方的合法权益,以维护市场秩序,故选C项;土地交易的契约不阻止和限制土地买卖的行为,不会起到抑制土地兼并的作用,排除A项;规范契约形制只是材料的部分内容,且不是实施这些措施的主要目的,排除B项;材料所述措施有利于减少大宗物品交易的纠纷,而不是缓和社会矛盾,排除D项。

5.B 据材料并结合所学可知,史料描述的是大帆船贸易,西班牙大帆船携带白银到菲律宾马尼拉,再至中国购买商品,中国在对外贸易中处于顺差地位,大量白银流入中国,商品经济蓬勃发展,故选B项;明代的经济政策仍为重农抑商,排除A项;鸦片战争之后传统自然经济开始解体,排除C项;大帆船贸易并没有直接促使新生产关系萌生,排除D项。

6.B 据材料可知,明代对外贸易的特点是“有贡就有市”,即在开展朝贡贸易的同时,也伴随着民间贸易。这反映了朝贡体制有促进民间贸易的作用,故选B项。材料没有涉及海禁政策,排除A项;朝贡贸易阻碍经济发展的表述不符合材料信息,排除C项;材料体现不出朝贡贸易体系受到冲击,排除D项。

7.C 据材料可知,华商的这种“附股”外商企业的活动,相对于以往以农业为中心的生产方式和制度而言,是另外一种完全不同的生产和经营方式,也向中国商人展示了另外一种谋取利润和壮大自己身家的新渠道,有利于新阶层力量的发展壮大,故选C项;就整体而言,华商不可能控制外国企业,排除A项;华商资本附股外国企业是一种新的经营方式,但华商资本不属于官僚资本,排除B项;材料未涉及民族工业的发展情况,排除D项。

8.D 据材料“在没有任何条约根据的情况下”“为农民免费提供烟种和肥料、传授技术等”“并高价收购烟叶”并结合所学可知,这些举措意在利用中国廉价劳动力和丰富的资源,攫取高额利润,强化经济依附关系,故选D项;“消弭”的表述过于绝对,排除A项;材料只涉及烟叶种植和收购,不足以得出整体农业发展情况,排除B项;材料涉及的情况出现在农村,主要涉及烟叶种植和收购,不涉及民族工业,排除C项。

9.D 根据材料可知,2017年,第一产业就业人数比重大幅下降,第二产业比重有所上升,第三产业比重大幅上升。据所学可知,第三产业发展是生产力提高和社会进步的必然结果,是经济现代化发展的有力证明,故选D项;全面建成小康社会与就业结构调整没有直接关系,排除A项;材料涉及的是三大产业的就业结构,无法得出市场经济体制建立,排除B项;表格信息没有涉及与世界市场的关系,不能得出“迅速融入世界市场”的结论,排除C项。

10.B 据材料信息并结合所学可知,公元前28世纪中叶埃及法老亲自率船队开展对外贸易,还派出商队抵达今天的苏丹等地,这说明当时对外贸易对埃及意义重大,最高统治者比较重视对外贸易,故选B项;重商主义产生并流行于15世纪至17世纪中叶的西欧,与材料时间不符,排除A项;材料不涉及埃及农业文明,排除C项;材料主旨是最高统治者重视外贸,排除D项。

11.B 材料体现的是资本主义发展中早期有限责任公司的出现,由材料中“风险很大”可知,为了降低风险,商业经营方式发生变化,进行创新,发行股票,B项正确。材料强调的是商业经营方式的变化与创新,并非运输业的发展,排除A项;“资本主义制度的推广”是在19世纪,排除C项;材料没有涉及世界市场,排除D项。

12.B 据材料可知,1510—1609年的英国农产品、畜产品、原材料、工业品的价格指数均有大幅度上升,当时英国正处于封建王朝时期,对外进行殖民扩张和采取重商主义政策,世界市场和“价格革命”对英国影响深远,B项正确;自由主义政策盛行是在工业革命时期,排除A项;材料不能体现工农业发展情况,排除C项;材料无法体现国内技术革新对原料的需求,排除D项。

13.D 据材料“设立外宾商店向境外销售博物馆珍品”“向苏联公民出售日用品”并结合所学可知,苏联采取的多种措施, 有助于对内的资金循环,这些都为苏联获取建设资本提供了新的渠道,故选D项;改善外部环境需要通过外交手段,而非题干所述措施,排除A项;设立外宾商店和销售商品是微观经济活动,无法实现国民经济结构的大规模调整,排除B项;解决计划经济的弊端需要通过制度改革和政策修正,而非设立外宾商店,排除C项。

14.A 据材料并结合所学可知,“依附理论”认为处于“中心”的发达国家造成了处于“外围”的发展中国家的不发展,主张发展中国家要独立发展民族经济,走出依附,这有利于建立国际经济新秩序,故选A项。

15.A 据材料可知,二战后,随着世界经济的发展,国际经济法不断发展,这与世界经济发展趋势相适应,有利于世界经济的发展,故选A项;国家经济地位由国家综合实力决定,排除B项;“已建立”的说法不符合史实,排除C项;经济危机源于资本主义制度的基本矛盾,不可避免,排除D项。

16.答案 (1)特点:历史悠久;讲究规范、诚信;受政府监管。(3分)

(2)原因:自然灾害频发;繁重的苛捐杂税;小农经济的脆弱性;政府赈灾救济能力有限;商品货币关系的发展。(5分)

(3)影响:民间农业借贷一定程度上帮助农民维持和扩大农业生产;民间资金渗入农业生产领域,促进了农村经济的发展;但其实质是阶级剥削,是富农兼并土地的重要手段和小农破产的重要原因。(6分)

17.答案 (1)前期以朝贡贸易为主,后期以私人海外贸易为主;经历了严格执行海禁政策到开放海禁的过程;国家加强对海外贸易的管理,收取税金;输入商品以香料和奢侈品为主,输出商品则以传统手工业品为主;对外贸易的中介主要是白银。(6分)

(2)对欧洲:刺激了欧洲国家的殖民扩张与争夺;引起商业革命和价格革命;推动资本主义商品经济发展;促使资产阶级力量壮大;推动了欧洲的社会转型。(5分)

对中国:刺激了中国东南沿海地区经济的发展;推动明朝政府的经济、赋税制度变革;冲击明朝政府的海禁政策;新的农作物品种输入推广,推动了农业的发展。(4分)

18.答案 (1)转变:由贸易保护、重商主义到贸易自由化、自由主义经济政策。(4分)

根本原因:工业革命使社会生产力迅猛提高。(2分)

(2)特点:英国进出口贸易以欧共体国家和其他西欧国家为主;以北美国家、石油输出国、发展中国家为辅;英国对外贸易存在逆差。(每点2分,共4分,任答两点即可)

影响因素:世界殖民体系瓦解;英国加入欧共体。(4分)

解析 (1)第一小问转变,据材料一“英国政府积极保护国内工业的发展,提高关税保护本国商品、实施出口补贴政策”和材料二“英国贸易政策变化的总体趋势是逐步放松贸易管制”可知,英国19世纪贸易政策的转变是由贸易保护、重商主义到贸易自由化、自由主义经济政策。第二小问根本原因,据材料二“从18世纪中后期工业革命发轫到19世纪中期”及所学可知,工业革命使社会生产力迅猛提高,英国成为世界工厂,需要更加广阔的原料产地和商品销售市场。

(2)第一小问特点,据材料三“1978年英国进出口贸易统计表”中的各项数据进行总结即可。第二小问影响因素,结合所学可知,首先,二战后民族解放运动空前高涨,世界殖民体系逐渐瓦解,英国的海外殖民体系瓦解;其次,1973年英国加入欧共体,因此欧共体国家成为其主要贸易对象。

19.答案 示例

论题:近代早期阶段,全球化进程影响着世界历史的发展。(2分)

论述:1500年以前的世界基本上处于闭塞状态,新旧大陆之间更是互相隔绝的。1500年左右完成地理大发现——哥伦布发现美洲、达·伽马开辟到亚洲的新航路、麦哲伦船队环球航行,过去相对隔绝的各地区才开始建立直接的联系。(3分)新航路开辟后,一方面出现了生物上的交流,动物、植物、疾病以及人群跨过大洋来到新的土地上,极大地影响了当地的自然环境和社会环境。(2分)另一方面是经济上的交流,商人利用新航路的便利,创立了真正的世界经济体系,农产品、手工业品以及其他各种商品都可以到达遥远的异地市场。(2分)此外,还有技术和文化的传播,印刷术和火药在全世界传播开来,基督教、伊斯兰教的影响范围也有所扩大。(2分)

综上所述,1500年至1800年世界各地的联系出现了加强趋势。(1分)

解析 据材料“在大约1500年至1800年间……从而把人们带入了世界近代历史的早期阶段”并结合所学可知,1500年前后是世界历史的分水岭,可确定论题为:近代早期阶段,全球化进程影响着世界历史的发展;论述时要结合所学新航路开辟、世界市场形成、殖民扩张、工业革命、文艺复兴等史实,要注意史论结合,论从史出,表述成文,叙述完整,逻辑严密,条理清晰,紧扣论题。最后,对所论述的内容进行简单的总结。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化