第六单元 医疗与公共卫生 综合拔高练(含答案解析)-26版高中同步新教材选择性必修2备课资源

文档属性

| 名称 | 第六单元 医疗与公共卫生 综合拔高练(含答案解析)-26版高中同步新教材选择性必修2备课资源 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 113.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2026-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

综合拔高练

高考真题练

考点1 古代历史上的疫病与防治

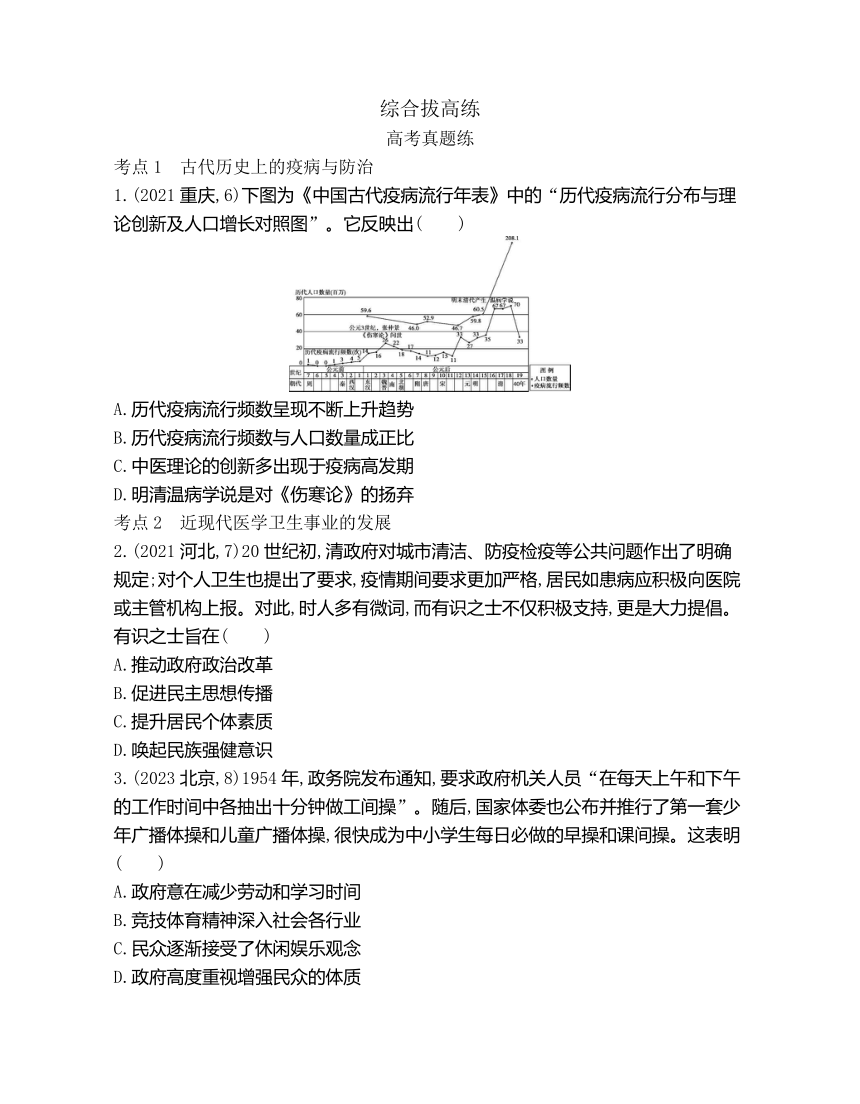

1.(2021重庆,6)下图为《中国古代疫病流行年表》中的“历代疫病流行分布与理论创新及人口增长对照图”。它反映出( )

A.历代疫病流行频数呈现不断上升趋势

B.历代疫病流行频数与人口数量成正比

C.中医理论的创新多出现于疫病高发期

D.明清温病学说是对《伤寒论》的扬弃

考点2 近现代医学卫生事业的发展

2.(2021河北,7)20世纪初,清政府对城市清洁、防疫检疫等公共问题作出了明确规定;对个人卫生也提出了要求,疫情期间要求更加严格,居民如患病应积极向医院或主管机构上报。对此,时人多有微词,而有识之士不仅积极支持,更是大力提倡。有识之士旨在( )

A.推动政府政治改革

B.促进民主思想传播

C.提升居民个体素质

D.唤起民族强健意识

3.(2023北京,8)1954年,政务院发布通知,要求政府机关人员“在每天上午和下午的工作时间中各抽出十分钟做工间操”。随后,国家体委也公布并推行了第一套少年广播体操和儿童广播体操,很快成为中小学生每日必做的早操和课间操。这表明( )

A.政府意在减少劳动和学习时间

B.竞技体育精神深入社会各行业

C.民众逐渐接受了休闲娱乐观念

D.政府高度重视增强民众的体质

4.(2022湖南,10)1992年中共十四大做出了“积极建立待业、养老、医疗等社会保障制度”的决定。1993年十四届三中全会明确提出进一步健全失业保险制度。“待业保险”正式更名为“失业保险”。这一变化反映了 ( )

A.经济改革引发失业现象

B.社会主义市场经济体制建立

C.社会保障制度已经完善

D.思想解放推动经济体制改革

5.(2021辽宁,15)1851年欧洲国家召开第一次国际卫生大会,1907年国际公共卫生办公室建立,尔后,国际联盟卫生组织、世界卫生组织相继成为疫病防治领域技术咨询者和跨国行动计划的倡导者、领导者、协调者和实施者。在此过程中,国际卫生防疫体系( )

A.经历了从区域到全球的转变

B.阻止了流行病在全球传播

C.顺应了经济区域集团化趋势

D.始终是以欧洲国家为主体

6.(2023浙江1月选考,10)尽管全球从20世纪50年代开始推广疟疾消灭计划,但它依然在制造令人难以想象的苦难。1967年,为了治疗疟疾,中国启动专项计划。经过艰苦努力,终于取得了“一种挽救全球数百万生命的医学进步,特别是对于发展中国家而言”。这种“医学进步”是指创制出( )

A.人痘接种法 B.青霉素

C.牛痘接种法 D.青蒿素

高考模拟练

1.殷商甲骨文中有以枣治疟的记载,《神农本草经》载“牡蛎味咸平,主伤寒寒热”,《伤寒杂病论》载有百合鸡子汤方。这表明中国( )

A.传统医药学领先世界

B.药食同源文化源远流长

C.中医学重视经验积累

D.辨证施治原则初步确立

2.查士丁尼是拜占庭帝国历史上一位杰出的皇帝,在位期间他雄心勃勃地企图恢复罗马帝国的版图。为此从533年起他先后派兵远征北非和意大利,恢复了帝国在北非和大部分意大利的统治。但542年,查士丁尼却被迫停止对外的征伐,原因最有可能是 ( )

A.帝国本土遭到阿拉伯人的攻击

B.鼠疫的暴发使帝国人口锐减

C.封君封臣制度造成了封建割据

D.遭到“教皇国”的激烈反抗

3.中世纪西欧的医师在医治病人时,首先根据脉搏和尿液,然后以肿胀、发烧、恶心、呕吐、头痛、脓液等症状为基础来进行诊断。此后,医生不仅要开出治疗方案,而且还必须根据进一步的症状以及外部(通常是气象和星象)状况或“体征”来制定预后。这套流程( )

A.摆脱了宗教神学束缚

B.是近代科学发展的成果

C.体现了理性主义色彩

D.促成了医患关系的和谐

4.1819年,印度官方报纸上刊登了一封署名“英国人维伦邦”的来信,强调印度古代医神檀梵陀利的文献中记载了牛痘接种法。印度地方官员用梵文写了一首关于牛痘接种的短诗,且故意写在旧纸上,称其来自印度古代文献。上述行为( )

A.弘扬了印度的传统医学成果

B.弥合了殖民地和宗主国的矛盾

C.减小了牛痘接种法的传播阻力

D.说明亚洲的觉醒已较为深入

5.1834年,新《济贫法》颁布后,英国修建众多济贫院医院为广大下层民众尤其是贫民提供最基本的医疗保障。19世纪70年代后,济贫院医院的条件大为改善,开始从济贫院分离出来,成为独立的济贫法医院,并向非贫民开放。济贫院医院的建立与完善( )

A.解决了医疗资源紧缺的问题

B.有利于社会秩序的稳定维持

C.推动了医疗卫生体系的建立

D.防范了社会流行疾病的传播

6.1861年,美国传教士纪好弼注意到“中国医生被迫雇用穷人的孩子去进行牛痘的接种”,因为富裕家庭“对于让人将自己孩子的痘疱戳破以取出痘浆甚是忌讳”,他们的母亲认为“这样会有伤元气”。这表明( )

A.中国社会贫富差距较大

B.牛痘接种技术尚不成熟

C.封建迷信阻断西医传播

D.西医影响中国疫病防治

7.下图是背面印有南丁格尔(1820—1910年)的英镑纸币。南丁格尔是近代护理学创始人。在针对印度的疫病防控上,她主张以立法手段推进村庄卫生改革,还与印度总督达弗林的妻子协作,通过基础卫生教育的方式,改善印度女性的卫生状况。她的言行( )

A.有利于提高人们公共卫生意识

B.推动现代医疗保障体系的建立

C.得到当时印度社会的普遍认可

D.以卫生教育方式进行文化侵略

8.南京国民政府时期出版的小学教科书具体规定了儿童洗手的教学步骤,便于记忆的“吃饭前,洗洗手”“吃饭后,漱漱口”等类似语句在课本中随处可见。该教科书的出版旨在( )

A.促进民主思想传播 B.培育公共卫生观念

C.保障儿童基本权益 D.提升公民科学水平

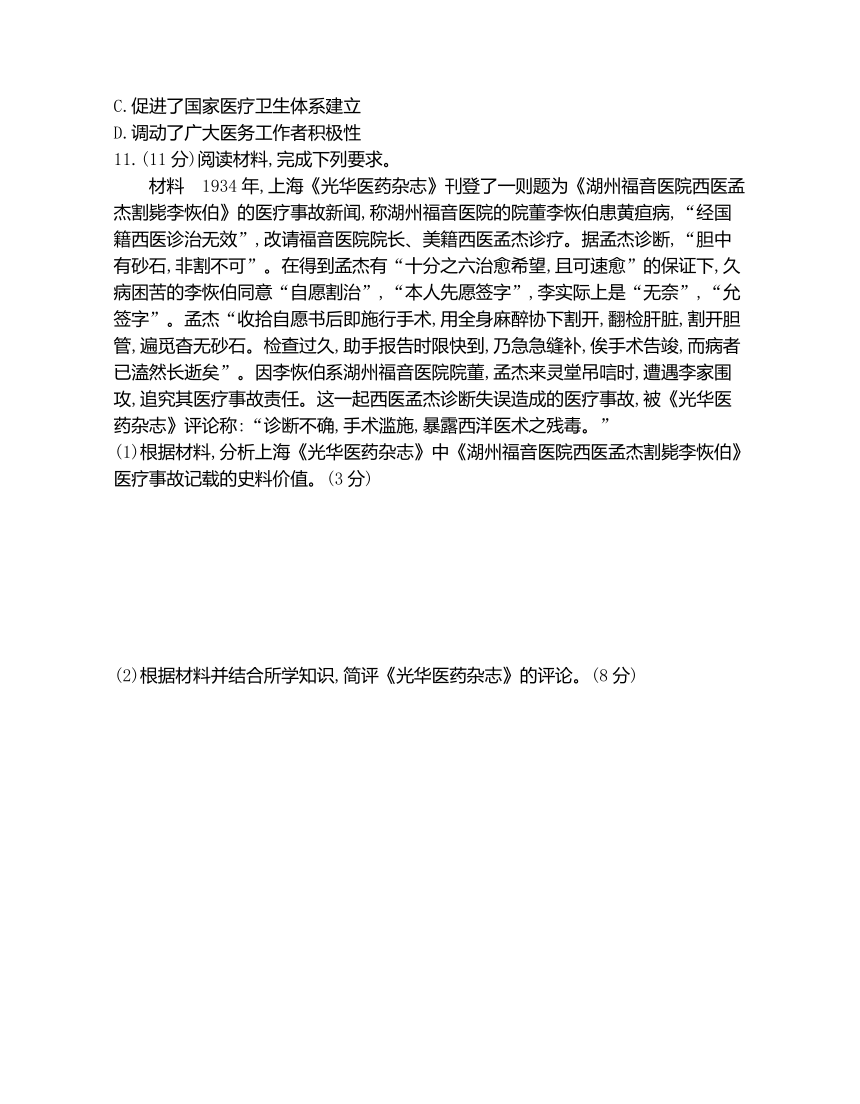

9.下表为新中国成立后至改革开放前的医疗保障制度分类表。据此可知( )

类别 享受对象 资金来源

合作医疗(互助保险制) 主要是农民 集体和个人 共同筹集

劳动医疗(企业保险制) 企业单位的工人和职员 企业福利费留成

公费医疗(国家保健服务制) 国家机关、事业单位工作人员,革命残疾军人,高校学生等 国家预算支出

A.国家重视全民卫生健康意识

B.城乡医保体系建设已稳步推进

C.我国社会保障制度日趋成熟

D.国家治理市场化机制初步形成

10.1989年1月,国务院批转了《关于扩大医疗卫生服务有关问题的意见》,提出了医疗改革市场化方向,并制定了具体政策,如开展有偿服务、进一步调整医疗卫生服务收费标准、医疗卫生事业单位实行“以副补主”“以工助医”等。这次医改( )

A.保证了医疗卫生事业健康发展

B.适应了市场经济体制改革要求

C.促进了国家医疗卫生体系建立

D.调动了广大医务工作者积极性

11.(11分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1934年,上海《光华医药杂志》刊登了一则题为《湖州福音医院西医孟杰割毙李恢伯》的医疗事故新闻,称湖州福音医院的院董李恢伯患黄疸病,“经国籍西医诊治无效”,改请福音医院院长、美籍西医孟杰诊疗。据孟杰诊断,“胆中有砂石,非割不可”。在得到孟杰有“十分之六治愈希望,且可速愈”的保证下,久病困苦的李恢伯同意“自愿割治”,“本人先愿签字”,李实际上是“无奈”,“允签字”。孟杰“收拾自愿书后即施行手术,用全身麻醉协下割开,翻检肝脏,割开胆管,遍觅杳无砂石。检查过久,助手报告时限快到,乃急急缝补,俟手术告竣,而病者已溘然长逝矣”。因李恢伯系湖州福音医院院董,孟杰来灵堂吊唁时,遭遇李家围攻,追究其医疗事故责任。这一起西医孟杰诊断失误造成的医疗事故,被《光华医药杂志》评论称:“诊断不确,手术滥施,暴露西洋医术之残毒。”

(1)根据材料,分析上海《光华医药杂志》中《湖州福音医院西医孟杰割毙李恢伯》医疗事故记载的史料价值。(3分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评《光华医药杂志》的评论。(8分)

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

高考真题练

1.C 2.A 3.D 4.D 5.A 6.D

1.C 图片信息显示古代疫病多发时期是汉末、宋末和明清时期,而在疫病多发期,东汉张仲景编著的《伤寒论》问世,明清时期产生温病学说,可见,中医理论的创新大多出现于疫病高发时期,故选C项;由材料可知,疫病流行频数并非不断上升,也有下降的时期,排除A项;由材料可知,疫病出现的高发期并不一定是人口的高峰期,排除B项;明清时期的温病学说是对《伤寒论》的继承和发展,并不是扬弃,排除D项。

2.A 由材料“20世纪初”“清政府”“公共问题”“个人卫生”“有识之士不仅积极支持,更是大力提倡”等信息并结合所学知识可知,当时清政府正在进行新政改革,有识之士希望通过支持卫生防疫改革进一步推动清政府扩大和深化政治改革,故A项正确;有识之士支持卫生防疫改革,与传播民主思想没有直接的逻辑关联,故B项错误;材料中的内容不仅涉及个人问题,也涉及公共问题,故C项错误;材料反映的是卫生防疫改革,有利于唤起民族卫生意识,而非强健意识,故D项错误。

3.D 材料中,国家号召人民参与广播体操健身,表明政府高度重视增强民众体质,反映了新中国公共卫生保健意识的进步,选D;做操的目的不是减少劳动和学习时间,A错误;“工间操”“早操”“课间操”不属于竞技体育,B错误;材料主体是政府推动,并不是民众观念的转变,C错误。

4.D 据材料并结合所学可知,从“待业保险”到“失业保险”,这一变化体现了对社会主义市场经济的认识进一步深化,说明思想解放推动经济体制改革的深入发展,D正确。材料反映了在经济体制改革的背景下,我国的社会保障制度走向完善,未强调失业现象,A错误;社会主义市场经济体制初步建立是在21世纪初,B错误;这一时期,我国的社会保障制度并不完善,C说法不符合史实,排除。

5.A 根据题干信息可知,1851年欧洲国家召开第一次国际卫生大会;1907年后,国际卫生组织在国际卫生防疫体系中占据重要地位,因此A项正确;材料中无法体现阻止了流行病的传播,B项错误;材料表明国际卫生防疫体系影响范围逐渐由区域扩展至世界,体现了全球化的趋势,而非经济区域集团化趋势,C项错误;国际卫生防疫体系是从欧洲国家开始,但不是“始终”以欧洲国家为主体,D项错误。

6.D 根据材料及所学可知,1967年,为治疗疟疾,中国启动专项计划。20世纪70年代,屠呦呦等专家组成的研究团队从青蒿中分离出了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,为人类防治疟疾发挥了巨大作用,D项正确。A、B、C三项不符合材料信息,排除。

高考模拟练

1.B 2.B 3.C 4.C 5.B 6.D 7.A 8.B 9.B 10.D

1.B

由材料无法得出“领先世界”,排除A项;材料涉及的是药食同源,未涉及中医学重视经验积累和辨证施治原则,排除C、D两项。

2.B 6世纪时,地中海沿岸暴发鼠疫,大量人口死亡,造成拜占庭帝国人口锐减一半,据此可以判断,鼠疫暴发最有可能导致查士丁尼停止对外的征伐,故选B项。

3.C 根据材料可知,医师给病人治病时关注病人的脉搏、尿液,并根据症状进行诊断,体现了医师的思考判断能力,体现了理性主义色彩,C项正确;据气象和星象做判断说明其没有完全摆脱宗教神学的束缚,排除A项;近代科学产生于16—17世纪,排除B项;材料未涉及医患关系,排除D项。

4.C 19世纪早期,印度政府借用古代印度文字、医神、古文献等,宣传牛痘接种法,易于民众接受,有助于减小牛痘接种法的传播阻力,C项正确;18世纪晚期,英国医生詹纳发明牛痘接种法,排除A项;材料所述无法弥合民族矛盾,排除B项;亚洲的觉醒发生在19世纪末20世纪初,排除D项。

5.B 根据材料“为广大下层民众尤其是贫民提供最基本的医疗保障”可知,济贫院医院的建立与完善有利于缓和社会矛盾、维持社会秩序的稳定,B项正确;“解决了”“防范了”表述过于绝对,排除A、D两项;二战后英国医疗卫生体系逐步建立,排除C项。

6.D 据所学可知,18世纪晚期英国医生詹纳发明牛痘接种法,中国医生雇用穷人的孩子去进行接种,说明西医对中国疫病防治产生影响,D项正确;材料未涉及贫富差距、牛痘接种技术是否成熟,排除A、B两项;封建迷信影响西医传播,但“阻断”的表述与史实不符,排除C项。

7.A 据材料可知,南丁格尔强调的村庄卫生改革、基础卫生教育、女性卫生状况改善都属于公共卫生的范畴,有利于提高人们的公共卫生意识,A项正确;材料所述与现代医疗保障体系的建立无关,排除B项;“普遍认可”的表述过于绝对,排除C项;材料不涉及文化侵略,排除D项。

8.B 据材料可知,关于卫生的顺口溜在课本中随处可见,反映出南京国民政府出版该教科书旨在培育公共卫生观念,B项正确;材料未涉及民主思想,排除A项;该教科书的出版是为了培育公共卫生观念,并非保障儿童的基本权益,排除C项;公民科学水平主要指公民对科学知识的掌握程度,与材料呈现的内容不符,排除D项。

9.B 据表格“享受对象”一栏可知,医疗保障制度中受保障的人越来越多,涉及农村和城市,可知城乡医保体系建设已稳步推进,B项正确;材料涉及的不是“全民”,排除A项;材料仅体现了医疗保障制度,无法得出社会保障制度日趋成熟,排除C项;材料未体现“市场化”,排除D项。

10.D 材料反映的是国家医疗卫生体制改革,“开展有偿服务、进一步调整医疗卫生服务收费标准”等政策,有利于医院增加收入,“以副补主”“以工助医”,有利于调动社会力量发展医疗卫生事业,这些措施极大地调动了广大医务工作者的积极性,D项正确;材料中提及的内容只是国家医疗卫生改革中的一个环节,“保证”的说法过于绝对,排除A项;1992年中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,排除B项;材料涉及的是医疗卫生服务某一方面的改革,并没有涉及“国家医疗卫生体系”,排除C项。

11.答案 (1)价值:是研究基督教在华传播史、西医传入及治疗史、西方列强侵略史的第一手史料。(3分)

(2)简评:西医凭借其特有的消毒、化验等手段,对人们的健康起到了积极的作用,应该肯定;评论称“诊断不确,手术滥施”,有合理之处;手术是在病人签字确认的情况下实施的,手术因孟杰诊断失误、操作失误而失败,可以追究其医疗责任;但认为这件事“暴露西洋医术之残毒”,则夸大了事件的后果和影响,应理性对待。(8分)

解析 (1)根据所学可知,《光华医药杂志》中刊登的新闻《湖州福音医院西医孟杰割毙李恢伯》是当时的直接记录,是研究基督教在华传播史、西医传入及治疗史、西方列强侵略史的第一手史料。

(2)结合所学西医特征,可得出西医凭借其特有的消毒、化验等手段,对人们的健康起到了积极的作用,应该肯定。根据材料“收拾自愿书后即施行手术……俟手术告竣,而病者已溘然长逝矣”可知,评论称“诊断不确,手术滥施”,有合理之处;根据“‘本人先愿签字’,李实际上是‘无奈’,‘允签字’”,可得出手术是在病人签字确认的情况下实施的,手术因孟杰诊断失误、操作失误而失败,可以追究其医疗责任;根据所学可知,“暴露西洋医术之残毒”的表述夸大了事件的后果和影响,应理性对待。

高考真题练

考点1 古代历史上的疫病与防治

1.(2021重庆,6)下图为《中国古代疫病流行年表》中的“历代疫病流行分布与理论创新及人口增长对照图”。它反映出( )

A.历代疫病流行频数呈现不断上升趋势

B.历代疫病流行频数与人口数量成正比

C.中医理论的创新多出现于疫病高发期

D.明清温病学说是对《伤寒论》的扬弃

考点2 近现代医学卫生事业的发展

2.(2021河北,7)20世纪初,清政府对城市清洁、防疫检疫等公共问题作出了明确规定;对个人卫生也提出了要求,疫情期间要求更加严格,居民如患病应积极向医院或主管机构上报。对此,时人多有微词,而有识之士不仅积极支持,更是大力提倡。有识之士旨在( )

A.推动政府政治改革

B.促进民主思想传播

C.提升居民个体素质

D.唤起民族强健意识

3.(2023北京,8)1954年,政务院发布通知,要求政府机关人员“在每天上午和下午的工作时间中各抽出十分钟做工间操”。随后,国家体委也公布并推行了第一套少年广播体操和儿童广播体操,很快成为中小学生每日必做的早操和课间操。这表明( )

A.政府意在减少劳动和学习时间

B.竞技体育精神深入社会各行业

C.民众逐渐接受了休闲娱乐观念

D.政府高度重视增强民众的体质

4.(2022湖南,10)1992年中共十四大做出了“积极建立待业、养老、医疗等社会保障制度”的决定。1993年十四届三中全会明确提出进一步健全失业保险制度。“待业保险”正式更名为“失业保险”。这一变化反映了 ( )

A.经济改革引发失业现象

B.社会主义市场经济体制建立

C.社会保障制度已经完善

D.思想解放推动经济体制改革

5.(2021辽宁,15)1851年欧洲国家召开第一次国际卫生大会,1907年国际公共卫生办公室建立,尔后,国际联盟卫生组织、世界卫生组织相继成为疫病防治领域技术咨询者和跨国行动计划的倡导者、领导者、协调者和实施者。在此过程中,国际卫生防疫体系( )

A.经历了从区域到全球的转变

B.阻止了流行病在全球传播

C.顺应了经济区域集团化趋势

D.始终是以欧洲国家为主体

6.(2023浙江1月选考,10)尽管全球从20世纪50年代开始推广疟疾消灭计划,但它依然在制造令人难以想象的苦难。1967年,为了治疗疟疾,中国启动专项计划。经过艰苦努力,终于取得了“一种挽救全球数百万生命的医学进步,特别是对于发展中国家而言”。这种“医学进步”是指创制出( )

A.人痘接种法 B.青霉素

C.牛痘接种法 D.青蒿素

高考模拟练

1.殷商甲骨文中有以枣治疟的记载,《神农本草经》载“牡蛎味咸平,主伤寒寒热”,《伤寒杂病论》载有百合鸡子汤方。这表明中国( )

A.传统医药学领先世界

B.药食同源文化源远流长

C.中医学重视经验积累

D.辨证施治原则初步确立

2.查士丁尼是拜占庭帝国历史上一位杰出的皇帝,在位期间他雄心勃勃地企图恢复罗马帝国的版图。为此从533年起他先后派兵远征北非和意大利,恢复了帝国在北非和大部分意大利的统治。但542年,查士丁尼却被迫停止对外的征伐,原因最有可能是 ( )

A.帝国本土遭到阿拉伯人的攻击

B.鼠疫的暴发使帝国人口锐减

C.封君封臣制度造成了封建割据

D.遭到“教皇国”的激烈反抗

3.中世纪西欧的医师在医治病人时,首先根据脉搏和尿液,然后以肿胀、发烧、恶心、呕吐、头痛、脓液等症状为基础来进行诊断。此后,医生不仅要开出治疗方案,而且还必须根据进一步的症状以及外部(通常是气象和星象)状况或“体征”来制定预后。这套流程( )

A.摆脱了宗教神学束缚

B.是近代科学发展的成果

C.体现了理性主义色彩

D.促成了医患关系的和谐

4.1819年,印度官方报纸上刊登了一封署名“英国人维伦邦”的来信,强调印度古代医神檀梵陀利的文献中记载了牛痘接种法。印度地方官员用梵文写了一首关于牛痘接种的短诗,且故意写在旧纸上,称其来自印度古代文献。上述行为( )

A.弘扬了印度的传统医学成果

B.弥合了殖民地和宗主国的矛盾

C.减小了牛痘接种法的传播阻力

D.说明亚洲的觉醒已较为深入

5.1834年,新《济贫法》颁布后,英国修建众多济贫院医院为广大下层民众尤其是贫民提供最基本的医疗保障。19世纪70年代后,济贫院医院的条件大为改善,开始从济贫院分离出来,成为独立的济贫法医院,并向非贫民开放。济贫院医院的建立与完善( )

A.解决了医疗资源紧缺的问题

B.有利于社会秩序的稳定维持

C.推动了医疗卫生体系的建立

D.防范了社会流行疾病的传播

6.1861年,美国传教士纪好弼注意到“中国医生被迫雇用穷人的孩子去进行牛痘的接种”,因为富裕家庭“对于让人将自己孩子的痘疱戳破以取出痘浆甚是忌讳”,他们的母亲认为“这样会有伤元气”。这表明( )

A.中国社会贫富差距较大

B.牛痘接种技术尚不成熟

C.封建迷信阻断西医传播

D.西医影响中国疫病防治

7.下图是背面印有南丁格尔(1820—1910年)的英镑纸币。南丁格尔是近代护理学创始人。在针对印度的疫病防控上,她主张以立法手段推进村庄卫生改革,还与印度总督达弗林的妻子协作,通过基础卫生教育的方式,改善印度女性的卫生状况。她的言行( )

A.有利于提高人们公共卫生意识

B.推动现代医疗保障体系的建立

C.得到当时印度社会的普遍认可

D.以卫生教育方式进行文化侵略

8.南京国民政府时期出版的小学教科书具体规定了儿童洗手的教学步骤,便于记忆的“吃饭前,洗洗手”“吃饭后,漱漱口”等类似语句在课本中随处可见。该教科书的出版旨在( )

A.促进民主思想传播 B.培育公共卫生观念

C.保障儿童基本权益 D.提升公民科学水平

9.下表为新中国成立后至改革开放前的医疗保障制度分类表。据此可知( )

类别 享受对象 资金来源

合作医疗(互助保险制) 主要是农民 集体和个人 共同筹集

劳动医疗(企业保险制) 企业单位的工人和职员 企业福利费留成

公费医疗(国家保健服务制) 国家机关、事业单位工作人员,革命残疾军人,高校学生等 国家预算支出

A.国家重视全民卫生健康意识

B.城乡医保体系建设已稳步推进

C.我国社会保障制度日趋成熟

D.国家治理市场化机制初步形成

10.1989年1月,国务院批转了《关于扩大医疗卫生服务有关问题的意见》,提出了医疗改革市场化方向,并制定了具体政策,如开展有偿服务、进一步调整医疗卫生服务收费标准、医疗卫生事业单位实行“以副补主”“以工助医”等。这次医改( )

A.保证了医疗卫生事业健康发展

B.适应了市场经济体制改革要求

C.促进了国家医疗卫生体系建立

D.调动了广大医务工作者积极性

11.(11分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1934年,上海《光华医药杂志》刊登了一则题为《湖州福音医院西医孟杰割毙李恢伯》的医疗事故新闻,称湖州福音医院的院董李恢伯患黄疸病,“经国籍西医诊治无效”,改请福音医院院长、美籍西医孟杰诊疗。据孟杰诊断,“胆中有砂石,非割不可”。在得到孟杰有“十分之六治愈希望,且可速愈”的保证下,久病困苦的李恢伯同意“自愿割治”,“本人先愿签字”,李实际上是“无奈”,“允签字”。孟杰“收拾自愿书后即施行手术,用全身麻醉协下割开,翻检肝脏,割开胆管,遍觅杳无砂石。检查过久,助手报告时限快到,乃急急缝补,俟手术告竣,而病者已溘然长逝矣”。因李恢伯系湖州福音医院院董,孟杰来灵堂吊唁时,遭遇李家围攻,追究其医疗事故责任。这一起西医孟杰诊断失误造成的医疗事故,被《光华医药杂志》评论称:“诊断不确,手术滥施,暴露西洋医术之残毒。”

(1)根据材料,分析上海《光华医药杂志》中《湖州福音医院西医孟杰割毙李恢伯》医疗事故记载的史料价值。(3分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评《光华医药杂志》的评论。(8分)

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

高考真题练

1.C 2.A 3.D 4.D 5.A 6.D

1.C 图片信息显示古代疫病多发时期是汉末、宋末和明清时期,而在疫病多发期,东汉张仲景编著的《伤寒论》问世,明清时期产生温病学说,可见,中医理论的创新大多出现于疫病高发时期,故选C项;由材料可知,疫病流行频数并非不断上升,也有下降的时期,排除A项;由材料可知,疫病出现的高发期并不一定是人口的高峰期,排除B项;明清时期的温病学说是对《伤寒论》的继承和发展,并不是扬弃,排除D项。

2.A 由材料“20世纪初”“清政府”“公共问题”“个人卫生”“有识之士不仅积极支持,更是大力提倡”等信息并结合所学知识可知,当时清政府正在进行新政改革,有识之士希望通过支持卫生防疫改革进一步推动清政府扩大和深化政治改革,故A项正确;有识之士支持卫生防疫改革,与传播民主思想没有直接的逻辑关联,故B项错误;材料中的内容不仅涉及个人问题,也涉及公共问题,故C项错误;材料反映的是卫生防疫改革,有利于唤起民族卫生意识,而非强健意识,故D项错误。

3.D 材料中,国家号召人民参与广播体操健身,表明政府高度重视增强民众体质,反映了新中国公共卫生保健意识的进步,选D;做操的目的不是减少劳动和学习时间,A错误;“工间操”“早操”“课间操”不属于竞技体育,B错误;材料主体是政府推动,并不是民众观念的转变,C错误。

4.D 据材料并结合所学可知,从“待业保险”到“失业保险”,这一变化体现了对社会主义市场经济的认识进一步深化,说明思想解放推动经济体制改革的深入发展,D正确。材料反映了在经济体制改革的背景下,我国的社会保障制度走向完善,未强调失业现象,A错误;社会主义市场经济体制初步建立是在21世纪初,B错误;这一时期,我国的社会保障制度并不完善,C说法不符合史实,排除。

5.A 根据题干信息可知,1851年欧洲国家召开第一次国际卫生大会;1907年后,国际卫生组织在国际卫生防疫体系中占据重要地位,因此A项正确;材料中无法体现阻止了流行病的传播,B项错误;材料表明国际卫生防疫体系影响范围逐渐由区域扩展至世界,体现了全球化的趋势,而非经济区域集团化趋势,C项错误;国际卫生防疫体系是从欧洲国家开始,但不是“始终”以欧洲国家为主体,D项错误。

6.D 根据材料及所学可知,1967年,为治疗疟疾,中国启动专项计划。20世纪70年代,屠呦呦等专家组成的研究团队从青蒿中分离出了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,为人类防治疟疾发挥了巨大作用,D项正确。A、B、C三项不符合材料信息,排除。

高考模拟练

1.B 2.B 3.C 4.C 5.B 6.D 7.A 8.B 9.B 10.D

1.B

由材料无法得出“领先世界”,排除A项;材料涉及的是药食同源,未涉及中医学重视经验积累和辨证施治原则,排除C、D两项。

2.B 6世纪时,地中海沿岸暴发鼠疫,大量人口死亡,造成拜占庭帝国人口锐减一半,据此可以判断,鼠疫暴发最有可能导致查士丁尼停止对外的征伐,故选B项。

3.C 根据材料可知,医师给病人治病时关注病人的脉搏、尿液,并根据症状进行诊断,体现了医师的思考判断能力,体现了理性主义色彩,C项正确;据气象和星象做判断说明其没有完全摆脱宗教神学的束缚,排除A项;近代科学产生于16—17世纪,排除B项;材料未涉及医患关系,排除D项。

4.C 19世纪早期,印度政府借用古代印度文字、医神、古文献等,宣传牛痘接种法,易于民众接受,有助于减小牛痘接种法的传播阻力,C项正确;18世纪晚期,英国医生詹纳发明牛痘接种法,排除A项;材料所述无法弥合民族矛盾,排除B项;亚洲的觉醒发生在19世纪末20世纪初,排除D项。

5.B 根据材料“为广大下层民众尤其是贫民提供最基本的医疗保障”可知,济贫院医院的建立与完善有利于缓和社会矛盾、维持社会秩序的稳定,B项正确;“解决了”“防范了”表述过于绝对,排除A、D两项;二战后英国医疗卫生体系逐步建立,排除C项。

6.D 据所学可知,18世纪晚期英国医生詹纳发明牛痘接种法,中国医生雇用穷人的孩子去进行接种,说明西医对中国疫病防治产生影响,D项正确;材料未涉及贫富差距、牛痘接种技术是否成熟,排除A、B两项;封建迷信影响西医传播,但“阻断”的表述与史实不符,排除C项。

7.A 据材料可知,南丁格尔强调的村庄卫生改革、基础卫生教育、女性卫生状况改善都属于公共卫生的范畴,有利于提高人们的公共卫生意识,A项正确;材料所述与现代医疗保障体系的建立无关,排除B项;“普遍认可”的表述过于绝对,排除C项;材料不涉及文化侵略,排除D项。

8.B 据材料可知,关于卫生的顺口溜在课本中随处可见,反映出南京国民政府出版该教科书旨在培育公共卫生观念,B项正确;材料未涉及民主思想,排除A项;该教科书的出版是为了培育公共卫生观念,并非保障儿童的基本权益,排除C项;公民科学水平主要指公民对科学知识的掌握程度,与材料呈现的内容不符,排除D项。

9.B 据表格“享受对象”一栏可知,医疗保障制度中受保障的人越来越多,涉及农村和城市,可知城乡医保体系建设已稳步推进,B项正确;材料涉及的不是“全民”,排除A项;材料仅体现了医疗保障制度,无法得出社会保障制度日趋成熟,排除C项;材料未体现“市场化”,排除D项。

10.D 材料反映的是国家医疗卫生体制改革,“开展有偿服务、进一步调整医疗卫生服务收费标准”等政策,有利于医院增加收入,“以副补主”“以工助医”,有利于调动社会力量发展医疗卫生事业,这些措施极大地调动了广大医务工作者的积极性,D项正确;材料中提及的内容只是国家医疗卫生改革中的一个环节,“保证”的说法过于绝对,排除A项;1992年中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,排除B项;材料涉及的是医疗卫生服务某一方面的改革,并没有涉及“国家医疗卫生体系”,排除C项。

11.答案 (1)价值:是研究基督教在华传播史、西医传入及治疗史、西方列强侵略史的第一手史料。(3分)

(2)简评:西医凭借其特有的消毒、化验等手段,对人们的健康起到了积极的作用,应该肯定;评论称“诊断不确,手术滥施”,有合理之处;手术是在病人签字确认的情况下实施的,手术因孟杰诊断失误、操作失误而失败,可以追究其医疗责任;但认为这件事“暴露西洋医术之残毒”,则夸大了事件的后果和影响,应理性对待。(8分)

解析 (1)根据所学可知,《光华医药杂志》中刊登的新闻《湖州福音医院西医孟杰割毙李恢伯》是当时的直接记录,是研究基督教在华传播史、西医传入及治疗史、西方列强侵略史的第一手史料。

(2)结合所学西医特征,可得出西医凭借其特有的消毒、化验等手段,对人们的健康起到了积极的作用,应该肯定。根据材料“收拾自愿书后即施行手术……俟手术告竣,而病者已溘然长逝矣”可知,评论称“诊断不确,手术滥施”,有合理之处;根据“‘本人先愿签字’,李实际上是‘无奈’,‘允签字’”,可得出手术是在病人签字确认的情况下实施的,手术因孟杰诊断失误、操作失误而失败,可以追究其医疗责任;根据所学可知,“暴露西洋医术之残毒”的表述夸大了事件的后果和影响,应理性对待。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化