第四单元 村落、城镇与居住环境 综合拔高练(含答案解析)-26版高中同步新教材选择性必修2备课资源

文档属性

| 名称 | 第四单元 村落、城镇与居住环境 综合拔高练(含答案解析)-26版高中同步新教材选择性必修2备课资源 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 131.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 18:00:00 | ||

图片预览

文档简介

综合拔高练

高考真题练

考点 古今中国民居、城镇的发展

1.(2024广东,6)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。时人叶权认为:“若禁其游玩,则小民生意绝矣。且其风俗华丽,已入骨髓,虽无西湖,不能遽变。”这反映了当时 ( )

A.商业经营方式改变 B.户籍管理制度混乱

C.商业资本集聚明显 D.城市商品经济繁荣

2.(2023浙江1月选考,19)1865年,上海大英自来火房制成煤气灯。19世纪80年代,有人记云:“地火皆由铁管通至马路,于是各戏馆及酒楼、茶肆俱可接点。其灯每盏有玻罩,或倒悬,或直竖,或向壁上横穿,各随其便。人行其间,真如入不夜城也。”这一时期“煤气灯”在上海的使用( )

①与上海是通商口岸密切相关

②反映了上海对外贸易的繁盛

③为居民创造了新的城市夜生活方式

④开启了近代上海城市化进程

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

3.(2022浙江6月选考,5)白居易有诗云:“水市通阛阓(街市),烟村混舳舻。吏征渔户税,人纳火田租。亥日饶虾蟹,寅年足虎。……堤喧簇贩夫。夜船论铺赁,春酒断瓶酤。”诗作反映出 ( )

A.草市渐成规模,交易商品丰富

B.富商大贾辟建会馆

C.商业活动未曾受到官吏的监管

D.“俞大娘航船”规模宏大

4.(2022全国乙,27)明后期有士人称,江南流行“好名喜夸”之风,家中但凡有千金之产,必定会营建一园,“近聚土壤,远延木石,聊以矜眩于一时耳”,但“俗气扑人”。这可用于说明( )

A.士大夫传统观念的颠覆

B.世俗化审美趣味的初现

C.士农工商社会结构解体

D.江南市镇工商业的繁荣

5.(2021浙江1月选考,4)汴京相国寺“每月五次开放,万姓交易”,“占定两廊,皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠头面、生色销金花样幞头帽子、特髻冠子、条线之类”。材料反映了北宋( )

A.已有定时一聚的庙会集市

B.商业活动脱离了官吏监管

C.“草市”演进为地方商业中心

D.商人地位远比一般平民优越

6.(2021湖南,8)20世纪初,武汉三镇“占长江沿岸最枢要之地,商况之殷盛,亦冠于沿岸之诸港”,汉口更是“舟楫之辐辏,货物之聚散,其盛不亚于上海,其余则尚未能比类也”。武汉的这一状况( )

A.表明其航运发展水平超过上海

B.说明商业贸易中心向腹地转移

C.为长江沿岸工业重新布局奠定基础

D.为资产阶级民主革命发生创造条件

7.(2020浙江1月选考,5)有学者认为:“在建筑和城市规划上,两宋时期更为开放的城市设计导致了全天候的生活方式的出现。而这相应地促进了本地市场和全国商业的发展。”这种“更为开放”“全天候”的城市景象表现在( )

A.夜市经营实现常态化

B.“市”突破了时间和空间上的限制

C.商业活动不再受到官吏的监管

D.原有“市”的管理足以适应新的经济形势

高考模拟练

1.考古发现,良渚古城在空间形制上展现出“三重结构”——宫殿区、内城和外郭。这一结构在古代礼制社会的都城规划中多次出现。这反映出良渚文明( )

A.具有高超的建筑水平

B.形成了浓厚的宗族观念

C.凸显出权力中心特征

D.成为中华文明的发源地

2.据《三辅黄图》记载:“(汉代)长安市有九,各方二百六十六步。六市在道西,三市在道东。凡四里为一市,致九州之人在突门,夹横桥大道,市楼皆重屋,又曰旗亭楼。”汉代《市井图》砖刻显示,汉代集市四周有围墙,东、西、南三方设门,每门三开。这反映出汉代( )

A.城市集市较为开放 B.注重城市集市规划

C.重农抑商政策废弛 D.市场经营管理规范

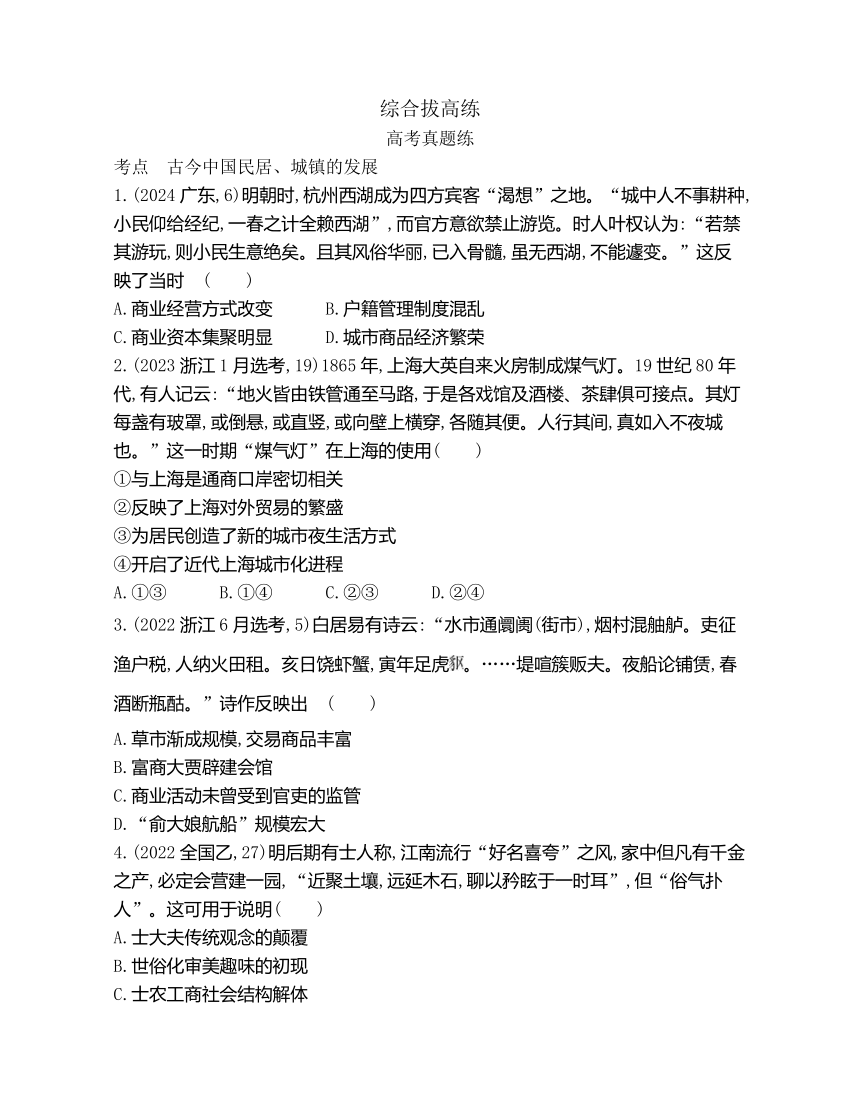

3.东晋南朝时期著名诗人谢灵运的始宁别业是士族庄园的典型代表,下图为其空间结构示意图。据此可知,士族庄园( )

A.深受佛道盛行的影响

B.产业布局趋于合理

C.以军事防御功能为主

D.自给自足特征显著

4.清朝前期,长江流域出现了两大工商业中心:苏州和汉口。苏州有芜湖、扬州、南京、杭州等城市与之竞争,而西部却存在汉口一家独大局面,出现“虽欲不雄天下,不可得也”局面。这表明清代汉口( )

A.城市工商业全国领先

B.战略地位优于苏州

C.有独特区位商业优势

D.封建经济开始瓦解

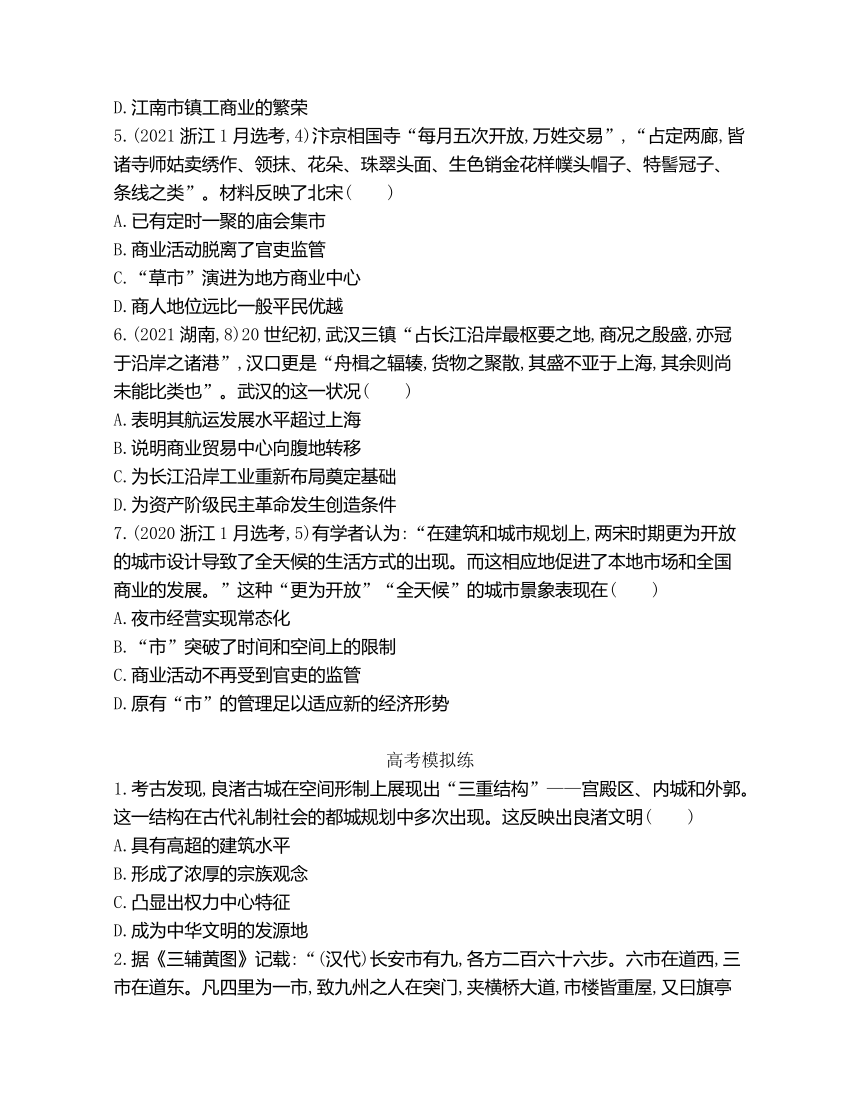

5.下图是建于明清时期赣南某一客家围屋平面示意图。围屋集家、祠、堡于一体,建筑左右对称。祖厅是供奉祖先灵位、祭祖、举行婚礼等仪式的神圣场所,一般设置在围屋的核心位置。这一布局体现了( )

A.聚族而居的向心性 B.农耕经济的封闭性

C.宗法制度的传承性 D.兵农合一的防御性

6.19世纪40年代以后,上海地区的农民多从传统的棉稻种植转向蔬菜种植,每年六七熟,获利较多,洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等种植者日多,蔬菜在当地种植结构中占据重要地位。这种转变( )

A.得益于稻粮产量的迅速提升

B.实现了传统产业向近代转型

C.满足了民族工业的市场需求

D.反映了上海城市规模的扩张

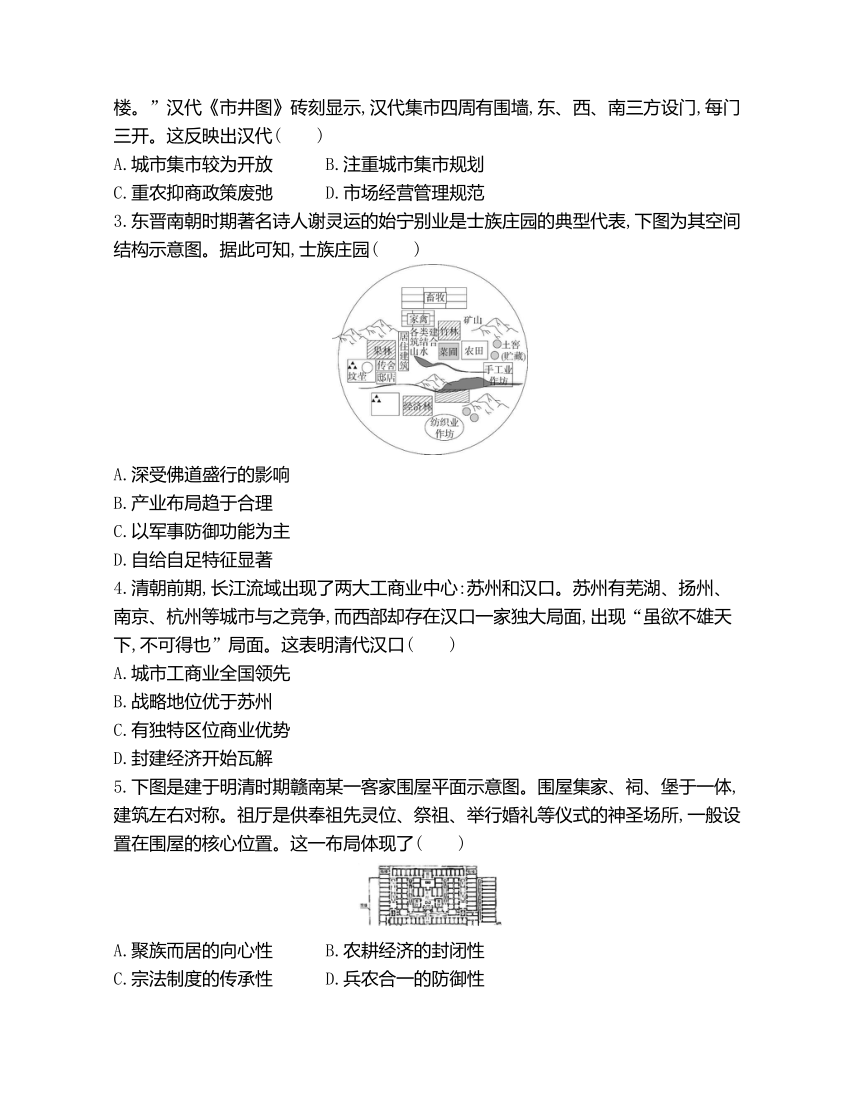

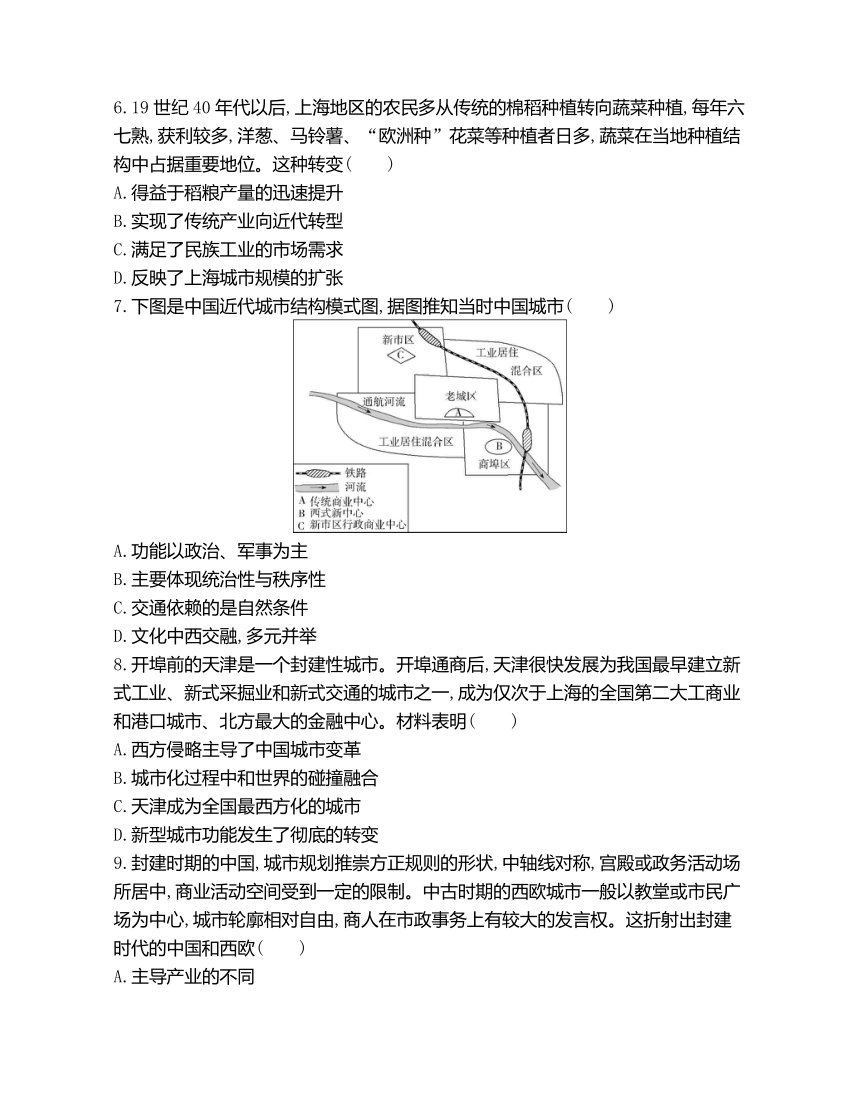

7.下图是中国近代城市结构模式图,据图推知当时中国城市( )

A.功能以政治、军事为主

B.主要体现统治性与秩序性

C.交通依赖的是自然条件

D.文化中西交融,多元并举

8.开埠前的天津是一个封建性城市。开埠通商后,天津很快发展为我国最早建立新式工业、新式采掘业和新式交通的城市之一,成为仅次于上海的全国第二大工商业和港口城市、北方最大的金融中心。材料表明( )

A.西方侵略主导了中国城市变革

B.城市化过程中和世界的碰撞融合

C.天津成为全国最西方化的城市

D.新型城市功能发生了彻底的转变

9.封建时期的中国,城市规划推崇方正规则的形状,中轴线对称,宫殿或政务活动场所居中,商业活动空间受到一定的限制。中古时期的西欧城市一般以教堂或市民广场为中心,城市轮廓相对自由,商人在市政事务上有较大的发言权。这折射出封建时代的中国和西欧( )

A.主导产业的不同

B.统治阶级的差异

C.审美观念的抵牾

D.政治制度的区别

10.拿破仑三世(1808—1873年)当选总统后决定治理巴黎的下水道。1867年,巴黎下水道成为展览项目,每天可供四百名游客坐着小船或小车游览。人们评价道:“即使女士穿着干净美丽的裙子在地下从卢浮宫走到协和广场,也不会弄脏裙子。”这说明了( )

A.民主改革推动城市建设

B.公共工程提升生活质量

C.工业生产改善人居环境

D.设施进步便利大众出行

11.在11世纪末和12世纪初,意大利的北部诸城市都先后成立了公社,这些公社战胜了封建主发展为独立的城市共和国,它们对商业和手工业采取保护的政策,并以同样的态度对待具有世俗倾向的新文化。材料意在说明( )

A.意大利最早出现文艺复兴具有偶然性

B.文艺复兴出现在意大利的根本原因

C.城市的发展推动了文艺复兴的产生

D.城市的新发展与新文化的相互作用

12.仅1851年至1867年,柏林就有超过18 000人死于霍乱。自1871年柏林成为帝国首都后,政府开始建造地下排水系统。至1878年柏林已建成长达744千米的排水网管,具有排泄一天一夜大暴雨的能力。这一做法( )

A.阻断了城市发洪水现象

B.提高了市民的卫生观念

C.得益于工业革命的完成

D.提供了城市规划的蓝本

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

高考真题练

1.D 2.A 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B

1.D “杭州西湖成为四方宾客‘渴想’之地”,反映了西湖成为城市娱乐休闲之地;“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”说明“城中人”不事农业,经营商业;“若禁其游玩,则小民生意绝矣”说明“旅游”是增进“小民”收入的重要手段。综上可知材料反映了当时城市商品经济的繁荣,故选D项。材料没有涉及商品经营方式的变化,A项排除;材料不能说明户籍管理制度混乱,B项排除;材料没有涉及商业资本的信息,C项排除。

2.A 根据材料可知,上海大英自来火房制成的煤气灯在上海得到广泛使用,结合所学可知,鸦片战争后,上海成为通商口岸,英国得以在上海设立大英自来火房,这是“煤气灯”在上海得到使用的重要原因,①正确;由材料可知,“煤气灯”是由上海大英自来火房制成的,与外贸无关,②错误;据材料“人行其间,真如入不夜城”可知,“煤气灯”的使用为居民创造了新的城市夜生活方式,③正确;鸦片战争后,上海成为通商口岸,开启了近代城市化进程,④错误。综上所述可知选A项。

3.A 根据材料“水市通阛阓(街市)”“烟村”“贩夫”等信息可知该诗作反映的是草市,再据“堤喧簇贩夫”“夜船论铺赁,春酒断瓶酤”等信息可知,唐代的农村集市贸易不断发展,交易的商品品种比较多,故A项正确。“会馆”出现于明清时期,排除B项;C项表述与史实不符,排除;“俞大娘航船”是唐代的一种大型运输船,但材料反映不出该街市有“俞大娘航船”,排除D项。

4.D 结合所学可知,明朝后期,随着商品经济的发展和工商业市镇的繁荣,江南地区市民财富不断积累,奢靡之风逐渐盛行,流行“好名喜夸”之风,故D项正确。材料反映的是士人对“千金之产”之家修建园林的批判,说明士人的传统观念并未颠覆,排除A项;B项错在“初现”,排除;C项说法不符合明后期史实,排除。

5.A 汴京相国寺“每月五次开放,万姓交易”,说明庙会集市定时一聚,A项正确。宋代的商业活动只是不再受官吏的直接监管,但没有脱离官吏的监管,B项错误;“草市”是指在离城镇稍远、交通便利的地方形成的民间集市,材料反映的是城市中的庙会集市,C项错误;中国古代奉行“重农抑商”的政策,这一政策在宋代相对宽松,商人地位有所提高,但不会“远比一般平民优越”,因此D项错误。

6.D 从材料信息可知,20世纪初,武汉三镇商业发达,经济繁荣,结合所学知识可知,经济发展推动了武汉地区思想解放,这为资产阶级民主革命发生创造了经济和思想条件,故选D项。材料信息显示武汉地区商业发达,但仅是“其盛不亚于上海”,无法说明其航运发展水平超过上海,故A项错误;武汉三镇经济繁荣不等于商业贸易中心向腹地转移,故B项错误;武汉三镇经济繁荣未必会导致长江沿岸工业重新布局,故C项错误。

7.B 根据“两宋”这一时间信息和材料“开放的城市设计”“全天候的生活方式”“本地市场和全国商业的发展”等并结合所学可知,宋代“市”的发展突破了时间和空间的限制,故B项正确。“夜市”并不能表现出“更为开放”的城市景象,A项错误;宋代商业活动不再受到官府的直接监管,而不是不管,且材料并未体现官吏对市场的管理,C项排除;原有“市”的管理不再适应宋代商品经济的发展,排除D项。

高考模拟练

1.C 2.B 3.D 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B

9.D 10.B 11.C 12.D

1.C 良渚古城在空间形制上展现出“三重结构”——宫殿区、内城和外郭,与中国后世都城的宫城、皇城、郭城结构体系类似,体现了社会等级秩序的建设,凸显权力中心特征,C项正确。材料仅涉及良渚古城的空间形制,与建筑水平无关,排除A项。良渚古城属于新石器时代文化遗址,尚未有宗族观念,排除B项。D项无法从材料中得出,排除。

2.B 材料“长安市有九,各方……六市……三市……凡四里为一市”属于文献史料,表明汉代城市布局规整;“《市井图》砖刻”“汉代集市四周有围墙,东、西、南三方设门,每门三开”属于实物史料,表明汉代城市布局规整,B项正确;汉代集市有严格的限制,排除A项;重农抑商政策历代沿用,排除C项;材料侧重强调城市布局,未涉及市场经营管理,排除D项。

3.D 据材料可知,东晋南朝士族谢灵运的庄园中有农田、手工业作坊、畜牧区、居住区等,体现了自给自足的特征,D项正确;材料没有体现佛道盛行,排除A项;示意图中几乎都是与人们生活相关的产业,而非以军事防御功能为主,排除C项;材料体现不出产业布局趋于合理,排除B项。

4.C 据材料“苏州有芜湖、扬州、南京、杭州等城市与之竞争,而西部却存在汉口一家独大局面”可知,位于西部的汉口在发展工商业方面没有城市与之竞争,因而得出其有着独特的区位商业优势,C项正确;“全国领先”表述绝对,排除A项;材料只涉及商业优势,未提及战略地位,排除B项;男耕女织的封建经济在近代才开始瓦解,排除D项。

5.A 据材料“围屋集家、祠、堡于一体,建筑左右对称。祖厅是供奉祖先灵位、祭祖、举行婚礼等仪式的神圣场所,一般设置在围屋的核心位置”并结合所学可知,客家人为迁入南方的北方人,以家族为单位聚居,体现了聚族而居的向心性特点,A项正确;材料与农耕经济无关,排除B项;材料体现不出宗法制度在历代之间的传承性,排除C项;客家人以务农为主,材料未体现“兵农合一”,排除D项。

6.D 结合所学知识可知,上海被开辟为通商口岸后,外商云集,城市规模不断扩大,因此符合外国人口味的蔬菜(洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等)种植规模日益扩大,D项正确;材料与稻粮产量增加无关,排除A项;“实现了”说法错误,排除B项;上海地区种植的蔬菜主要供给上海市民,与满足民族工业需求无关,排除C项。

7.D 地图题解题方法:首先看地图名称为中国近代城市结构模式图,然后看图,发现有新市区、老城区、工业居住混合区、商埠区等,结合所学近代中国相关史实可知,中国被迫增开通商口岸,西方工业影响中国工业,而新旧城区更体现了文化中西交融,多元并举,故选D项。根据工业居住混合区、商埠区推知,城市经济功能十分突出,排除A项;材料未体现明显的礼制和阶级特征,无法体现统治性和秩序性,排除B项;结合所学可知,近代中国城市交通除传统河运以外,电车、汽车和火车等逐渐发展起来,对自然条件的依赖降低,排除C项。

8.B 开埠前后,天津由封建城市转变为近代化城市,结合所学知识可知,这种转变很大程度上是西方文明冲击导致的,因此城市化过程中,中国传统城市和世界碰撞融合,加速了城市转型,B项正确。A项错在“主导”,排除。题干没有将天津和其他城市的西方化程度进行比较,不能得出天津成为全国最西方化的城市的结论,排除C项。D项错在“彻底”,排除。

9.D 封建时期中国城市中轴对称、严整方正、宫城居中的格局,体现了礼制和皇权至上思想;中古时期的西欧,城市一般以教堂或市民广场为中心,城市轮廓相对自由,体现了城市自治和市民民主的理念。由此可以看出,封建时期中国和中古时期西欧城市布局的不同折射出了政治制度的差异,D项正确。

10.B 根据材料可知,治理后的巴黎下水道可供多人游览,且不会弄脏衣服,说明下水道这一基础设施的改进,可以改善人们的生活环境,从而提高生活质量,故选B项。材料与民主改革、工业生产、大众出行无关,故排除A、C、D三项。

11.C 依据“它们对商业和手工业采取保护的政策”可知,中世纪意大利的城市自治运动,有利于商品经济发展,推动城市市民阶层的形成,并对具有世俗倾向的新文化采取保护政策,从而推动了文艺复兴运动兴起,故选C项。

12.D 由于霍乱等原因,德国政府开始建造地下排水系统,修建了744千米的排水网管来排泄雨水,这一做法为现代城市规划提供了蓝本,D项正确。A项表述过于绝对,排除。这一做法与市民卫生观念的提高无直接联系,排除B项。此时德国工业革命尚未完成,排除C项。

高考真题练

考点 古今中国民居、城镇的发展

1.(2024广东,6)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。时人叶权认为:“若禁其游玩,则小民生意绝矣。且其风俗华丽,已入骨髓,虽无西湖,不能遽变。”这反映了当时 ( )

A.商业经营方式改变 B.户籍管理制度混乱

C.商业资本集聚明显 D.城市商品经济繁荣

2.(2023浙江1月选考,19)1865年,上海大英自来火房制成煤气灯。19世纪80年代,有人记云:“地火皆由铁管通至马路,于是各戏馆及酒楼、茶肆俱可接点。其灯每盏有玻罩,或倒悬,或直竖,或向壁上横穿,各随其便。人行其间,真如入不夜城也。”这一时期“煤气灯”在上海的使用( )

①与上海是通商口岸密切相关

②反映了上海对外贸易的繁盛

③为居民创造了新的城市夜生活方式

④开启了近代上海城市化进程

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

3.(2022浙江6月选考,5)白居易有诗云:“水市通阛阓(街市),烟村混舳舻。吏征渔户税,人纳火田租。亥日饶虾蟹,寅年足虎。……堤喧簇贩夫。夜船论铺赁,春酒断瓶酤。”诗作反映出 ( )

A.草市渐成规模,交易商品丰富

B.富商大贾辟建会馆

C.商业活动未曾受到官吏的监管

D.“俞大娘航船”规模宏大

4.(2022全国乙,27)明后期有士人称,江南流行“好名喜夸”之风,家中但凡有千金之产,必定会营建一园,“近聚土壤,远延木石,聊以矜眩于一时耳”,但“俗气扑人”。这可用于说明( )

A.士大夫传统观念的颠覆

B.世俗化审美趣味的初现

C.士农工商社会结构解体

D.江南市镇工商业的繁荣

5.(2021浙江1月选考,4)汴京相国寺“每月五次开放,万姓交易”,“占定两廊,皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠头面、生色销金花样幞头帽子、特髻冠子、条线之类”。材料反映了北宋( )

A.已有定时一聚的庙会集市

B.商业活动脱离了官吏监管

C.“草市”演进为地方商业中心

D.商人地位远比一般平民优越

6.(2021湖南,8)20世纪初,武汉三镇“占长江沿岸最枢要之地,商况之殷盛,亦冠于沿岸之诸港”,汉口更是“舟楫之辐辏,货物之聚散,其盛不亚于上海,其余则尚未能比类也”。武汉的这一状况( )

A.表明其航运发展水平超过上海

B.说明商业贸易中心向腹地转移

C.为长江沿岸工业重新布局奠定基础

D.为资产阶级民主革命发生创造条件

7.(2020浙江1月选考,5)有学者认为:“在建筑和城市规划上,两宋时期更为开放的城市设计导致了全天候的生活方式的出现。而这相应地促进了本地市场和全国商业的发展。”这种“更为开放”“全天候”的城市景象表现在( )

A.夜市经营实现常态化

B.“市”突破了时间和空间上的限制

C.商业活动不再受到官吏的监管

D.原有“市”的管理足以适应新的经济形势

高考模拟练

1.考古发现,良渚古城在空间形制上展现出“三重结构”——宫殿区、内城和外郭。这一结构在古代礼制社会的都城规划中多次出现。这反映出良渚文明( )

A.具有高超的建筑水平

B.形成了浓厚的宗族观念

C.凸显出权力中心特征

D.成为中华文明的发源地

2.据《三辅黄图》记载:“(汉代)长安市有九,各方二百六十六步。六市在道西,三市在道东。凡四里为一市,致九州之人在突门,夹横桥大道,市楼皆重屋,又曰旗亭楼。”汉代《市井图》砖刻显示,汉代集市四周有围墙,东、西、南三方设门,每门三开。这反映出汉代( )

A.城市集市较为开放 B.注重城市集市规划

C.重农抑商政策废弛 D.市场经营管理规范

3.东晋南朝时期著名诗人谢灵运的始宁别业是士族庄园的典型代表,下图为其空间结构示意图。据此可知,士族庄园( )

A.深受佛道盛行的影响

B.产业布局趋于合理

C.以军事防御功能为主

D.自给自足特征显著

4.清朝前期,长江流域出现了两大工商业中心:苏州和汉口。苏州有芜湖、扬州、南京、杭州等城市与之竞争,而西部却存在汉口一家独大局面,出现“虽欲不雄天下,不可得也”局面。这表明清代汉口( )

A.城市工商业全国领先

B.战略地位优于苏州

C.有独特区位商业优势

D.封建经济开始瓦解

5.下图是建于明清时期赣南某一客家围屋平面示意图。围屋集家、祠、堡于一体,建筑左右对称。祖厅是供奉祖先灵位、祭祖、举行婚礼等仪式的神圣场所,一般设置在围屋的核心位置。这一布局体现了( )

A.聚族而居的向心性 B.农耕经济的封闭性

C.宗法制度的传承性 D.兵农合一的防御性

6.19世纪40年代以后,上海地区的农民多从传统的棉稻种植转向蔬菜种植,每年六七熟,获利较多,洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等种植者日多,蔬菜在当地种植结构中占据重要地位。这种转变( )

A.得益于稻粮产量的迅速提升

B.实现了传统产业向近代转型

C.满足了民族工业的市场需求

D.反映了上海城市规模的扩张

7.下图是中国近代城市结构模式图,据图推知当时中国城市( )

A.功能以政治、军事为主

B.主要体现统治性与秩序性

C.交通依赖的是自然条件

D.文化中西交融,多元并举

8.开埠前的天津是一个封建性城市。开埠通商后,天津很快发展为我国最早建立新式工业、新式采掘业和新式交通的城市之一,成为仅次于上海的全国第二大工商业和港口城市、北方最大的金融中心。材料表明( )

A.西方侵略主导了中国城市变革

B.城市化过程中和世界的碰撞融合

C.天津成为全国最西方化的城市

D.新型城市功能发生了彻底的转变

9.封建时期的中国,城市规划推崇方正规则的形状,中轴线对称,宫殿或政务活动场所居中,商业活动空间受到一定的限制。中古时期的西欧城市一般以教堂或市民广场为中心,城市轮廓相对自由,商人在市政事务上有较大的发言权。这折射出封建时代的中国和西欧( )

A.主导产业的不同

B.统治阶级的差异

C.审美观念的抵牾

D.政治制度的区别

10.拿破仑三世(1808—1873年)当选总统后决定治理巴黎的下水道。1867年,巴黎下水道成为展览项目,每天可供四百名游客坐着小船或小车游览。人们评价道:“即使女士穿着干净美丽的裙子在地下从卢浮宫走到协和广场,也不会弄脏裙子。”这说明了( )

A.民主改革推动城市建设

B.公共工程提升生活质量

C.工业生产改善人居环境

D.设施进步便利大众出行

11.在11世纪末和12世纪初,意大利的北部诸城市都先后成立了公社,这些公社战胜了封建主发展为独立的城市共和国,它们对商业和手工业采取保护的政策,并以同样的态度对待具有世俗倾向的新文化。材料意在说明( )

A.意大利最早出现文艺复兴具有偶然性

B.文艺复兴出现在意大利的根本原因

C.城市的发展推动了文艺复兴的产生

D.城市的新发展与新文化的相互作用

12.仅1851年至1867年,柏林就有超过18 000人死于霍乱。自1871年柏林成为帝国首都后,政府开始建造地下排水系统。至1878年柏林已建成长达744千米的排水网管,具有排泄一天一夜大暴雨的能力。这一做法( )

A.阻断了城市发洪水现象

B.提高了市民的卫生观念

C.得益于工业革命的完成

D.提供了城市规划的蓝本

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

高考真题练

1.D 2.A 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B

1.D “杭州西湖成为四方宾客‘渴想’之地”,反映了西湖成为城市娱乐休闲之地;“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”说明“城中人”不事农业,经营商业;“若禁其游玩,则小民生意绝矣”说明“旅游”是增进“小民”收入的重要手段。综上可知材料反映了当时城市商品经济的繁荣,故选D项。材料没有涉及商品经营方式的变化,A项排除;材料不能说明户籍管理制度混乱,B项排除;材料没有涉及商业资本的信息,C项排除。

2.A 根据材料可知,上海大英自来火房制成的煤气灯在上海得到广泛使用,结合所学可知,鸦片战争后,上海成为通商口岸,英国得以在上海设立大英自来火房,这是“煤气灯”在上海得到使用的重要原因,①正确;由材料可知,“煤气灯”是由上海大英自来火房制成的,与外贸无关,②错误;据材料“人行其间,真如入不夜城”可知,“煤气灯”的使用为居民创造了新的城市夜生活方式,③正确;鸦片战争后,上海成为通商口岸,开启了近代城市化进程,④错误。综上所述可知选A项。

3.A 根据材料“水市通阛阓(街市)”“烟村”“贩夫”等信息可知该诗作反映的是草市,再据“堤喧簇贩夫”“夜船论铺赁,春酒断瓶酤”等信息可知,唐代的农村集市贸易不断发展,交易的商品品种比较多,故A项正确。“会馆”出现于明清时期,排除B项;C项表述与史实不符,排除;“俞大娘航船”是唐代的一种大型运输船,但材料反映不出该街市有“俞大娘航船”,排除D项。

4.D 结合所学可知,明朝后期,随着商品经济的发展和工商业市镇的繁荣,江南地区市民财富不断积累,奢靡之风逐渐盛行,流行“好名喜夸”之风,故D项正确。材料反映的是士人对“千金之产”之家修建园林的批判,说明士人的传统观念并未颠覆,排除A项;B项错在“初现”,排除;C项说法不符合明后期史实,排除。

5.A 汴京相国寺“每月五次开放,万姓交易”,说明庙会集市定时一聚,A项正确。宋代的商业活动只是不再受官吏的直接监管,但没有脱离官吏的监管,B项错误;“草市”是指在离城镇稍远、交通便利的地方形成的民间集市,材料反映的是城市中的庙会集市,C项错误;中国古代奉行“重农抑商”的政策,这一政策在宋代相对宽松,商人地位有所提高,但不会“远比一般平民优越”,因此D项错误。

6.D 从材料信息可知,20世纪初,武汉三镇商业发达,经济繁荣,结合所学知识可知,经济发展推动了武汉地区思想解放,这为资产阶级民主革命发生创造了经济和思想条件,故选D项。材料信息显示武汉地区商业发达,但仅是“其盛不亚于上海”,无法说明其航运发展水平超过上海,故A项错误;武汉三镇经济繁荣不等于商业贸易中心向腹地转移,故B项错误;武汉三镇经济繁荣未必会导致长江沿岸工业重新布局,故C项错误。

7.B 根据“两宋”这一时间信息和材料“开放的城市设计”“全天候的生活方式”“本地市场和全国商业的发展”等并结合所学可知,宋代“市”的发展突破了时间和空间的限制,故B项正确。“夜市”并不能表现出“更为开放”的城市景象,A项错误;宋代商业活动不再受到官府的直接监管,而不是不管,且材料并未体现官吏对市场的管理,C项排除;原有“市”的管理不再适应宋代商品经济的发展,排除D项。

高考模拟练

1.C 2.B 3.D 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B

9.D 10.B 11.C 12.D

1.C 良渚古城在空间形制上展现出“三重结构”——宫殿区、内城和外郭,与中国后世都城的宫城、皇城、郭城结构体系类似,体现了社会等级秩序的建设,凸显权力中心特征,C项正确。材料仅涉及良渚古城的空间形制,与建筑水平无关,排除A项。良渚古城属于新石器时代文化遗址,尚未有宗族观念,排除B项。D项无法从材料中得出,排除。

2.B 材料“长安市有九,各方……六市……三市……凡四里为一市”属于文献史料,表明汉代城市布局规整;“《市井图》砖刻”“汉代集市四周有围墙,东、西、南三方设门,每门三开”属于实物史料,表明汉代城市布局规整,B项正确;汉代集市有严格的限制,排除A项;重农抑商政策历代沿用,排除C项;材料侧重强调城市布局,未涉及市场经营管理,排除D项。

3.D 据材料可知,东晋南朝士族谢灵运的庄园中有农田、手工业作坊、畜牧区、居住区等,体现了自给自足的特征,D项正确;材料没有体现佛道盛行,排除A项;示意图中几乎都是与人们生活相关的产业,而非以军事防御功能为主,排除C项;材料体现不出产业布局趋于合理,排除B项。

4.C 据材料“苏州有芜湖、扬州、南京、杭州等城市与之竞争,而西部却存在汉口一家独大局面”可知,位于西部的汉口在发展工商业方面没有城市与之竞争,因而得出其有着独特的区位商业优势,C项正确;“全国领先”表述绝对,排除A项;材料只涉及商业优势,未提及战略地位,排除B项;男耕女织的封建经济在近代才开始瓦解,排除D项。

5.A 据材料“围屋集家、祠、堡于一体,建筑左右对称。祖厅是供奉祖先灵位、祭祖、举行婚礼等仪式的神圣场所,一般设置在围屋的核心位置”并结合所学可知,客家人为迁入南方的北方人,以家族为单位聚居,体现了聚族而居的向心性特点,A项正确;材料与农耕经济无关,排除B项;材料体现不出宗法制度在历代之间的传承性,排除C项;客家人以务农为主,材料未体现“兵农合一”,排除D项。

6.D 结合所学知识可知,上海被开辟为通商口岸后,外商云集,城市规模不断扩大,因此符合外国人口味的蔬菜(洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等)种植规模日益扩大,D项正确;材料与稻粮产量增加无关,排除A项;“实现了”说法错误,排除B项;上海地区种植的蔬菜主要供给上海市民,与满足民族工业需求无关,排除C项。

7.D 地图题解题方法:首先看地图名称为中国近代城市结构模式图,然后看图,发现有新市区、老城区、工业居住混合区、商埠区等,结合所学近代中国相关史实可知,中国被迫增开通商口岸,西方工业影响中国工业,而新旧城区更体现了文化中西交融,多元并举,故选D项。根据工业居住混合区、商埠区推知,城市经济功能十分突出,排除A项;材料未体现明显的礼制和阶级特征,无法体现统治性和秩序性,排除B项;结合所学可知,近代中国城市交通除传统河运以外,电车、汽车和火车等逐渐发展起来,对自然条件的依赖降低,排除C项。

8.B 开埠前后,天津由封建城市转变为近代化城市,结合所学知识可知,这种转变很大程度上是西方文明冲击导致的,因此城市化过程中,中国传统城市和世界碰撞融合,加速了城市转型,B项正确。A项错在“主导”,排除。题干没有将天津和其他城市的西方化程度进行比较,不能得出天津成为全国最西方化的城市的结论,排除C项。D项错在“彻底”,排除。

9.D 封建时期中国城市中轴对称、严整方正、宫城居中的格局,体现了礼制和皇权至上思想;中古时期的西欧,城市一般以教堂或市民广场为中心,城市轮廓相对自由,体现了城市自治和市民民主的理念。由此可以看出,封建时期中国和中古时期西欧城市布局的不同折射出了政治制度的差异,D项正确。

10.B 根据材料可知,治理后的巴黎下水道可供多人游览,且不会弄脏衣服,说明下水道这一基础设施的改进,可以改善人们的生活环境,从而提高生活质量,故选B项。材料与民主改革、工业生产、大众出行无关,故排除A、C、D三项。

11.C 依据“它们对商业和手工业采取保护的政策”可知,中世纪意大利的城市自治运动,有利于商品经济发展,推动城市市民阶层的形成,并对具有世俗倾向的新文化采取保护政策,从而推动了文艺复兴运动兴起,故选C项。

12.D 由于霍乱等原因,德国政府开始建造地下排水系统,修建了744千米的排水网管来排泄雨水,这一做法为现代城市规划提供了蓝本,D项正确。A项表述过于绝对,排除。这一做法与市民卫生观念的提高无直接联系,排除B项。此时德国工业革命尚未完成,排除C项。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化