第五单元 交通与社会变迁 综合拔高练(含答案解析)-26版高中同步新教材选择性必修2备课资源

文档属性

| 名称 | 第五单元 交通与社会变迁 综合拔高练(含答案解析)-26版高中同步新教材选择性必修2备课资源 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 110.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2026-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

综合拔高练

高考真题练

考点1 中国近代交通事业的发展

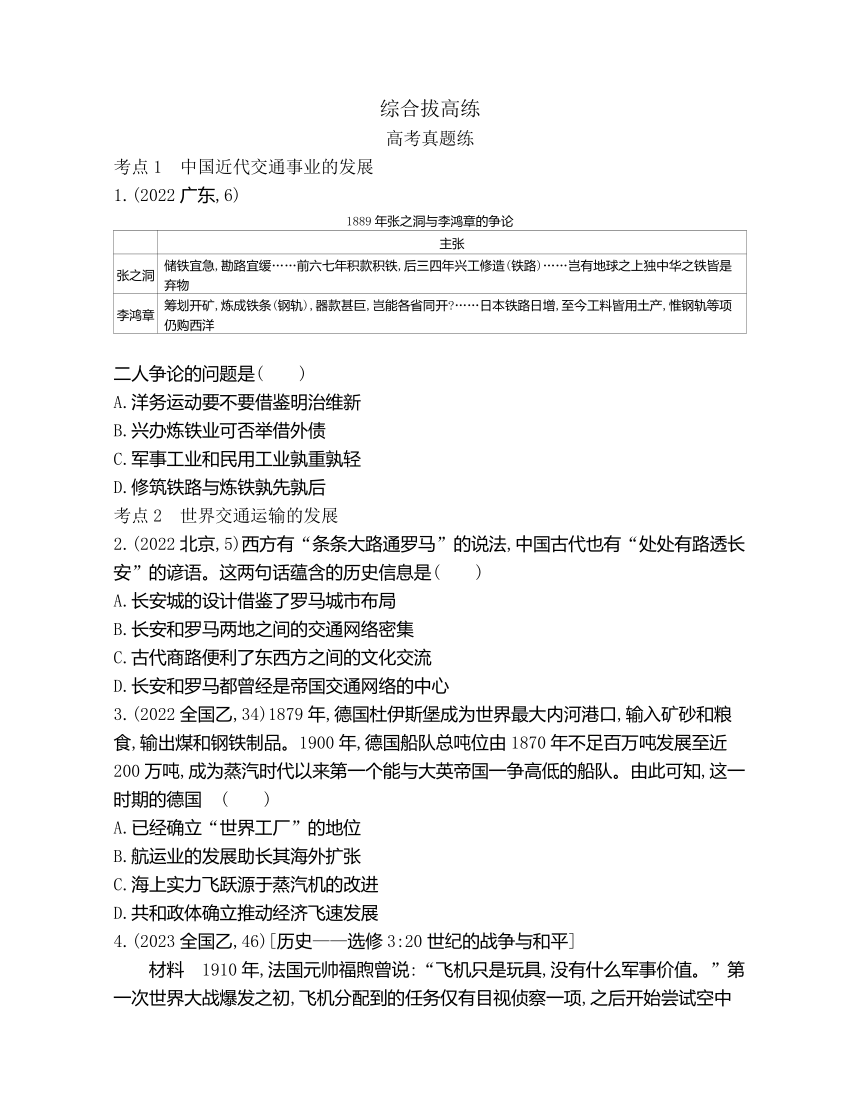

1.(2022广东,6)

1889年张之洞与李鸿章的争论

主张

张之洞 储铁宜急,勘路宜缓……前六七年积款积铁,后三四年兴工修造(铁路)……岂有地球之上独中华之铁皆是弃物

李鸿章 筹划开矿,炼成铁条(钢轨),器款甚巨,岂能各省同开 ……日本铁路日增,至今工料皆用土产,惟钢轨等项仍购西洋

二人争论的问题是( )

A.洋务运动要不要借鉴明治维新

B.兴办炼铁业可否举借外债

C.军事工业和民用工业孰重孰轻

D.修筑铁路与炼铁孰先孰后

考点2 世界交通运输的发展

2.(2022北京,5)西方有“条条大路通罗马”的说法,中国古代也有“处处有路透长安”的谚语。这两句话蕴含的历史信息是( )

A.长安城的设计借鉴了罗马城市布局

B.长安和罗马两地之间的交通网络密集

C.古代商路便利了东西方之间的文化交流

D.长安和罗马都曾经是帝国交通网络的中心

3.(2022全国乙,34)1879年,德国杜伊斯堡成为世界最大内河港口,输入矿砂和粮食,输出煤和钢铁制品。1900年,德国船队总吨位由1870年不足百万吨发展至近200万吨,成为蒸汽时代以来第一个能与大英帝国一争高低的船队。由此可知,这一时期的德国 ( )

A.已经确立“世界工厂”的地位

B.航运业的发展助长其海外扩张

C.海上实力飞跃源于蒸汽机的改进

D.共和政体确立推动经济飞速发展

4.(2023全国乙,46)[历史——选修3:20世纪的战争与和平]

材料 1910年,法国元帅福煦曾说:“飞机只是玩具,没有什么军事价值。”第一次世界大战爆发之初,飞机分配到的任务仅有目视侦察一项,之后开始尝试空中照相。由于战争需要,飞机逐步应用于空战,驾驶员用枪支互击,用手投掷炸弹。1915年,德国出现配置机枪的战斗机,交战国开始争夺制空权。1916年,德国运用“空中马戏团”的方式组成特殊的作战中队,并于1917年最先制成全金属军用飞机,使空军的发展有了质的飞跃。1918年,协约国和美国发起总反攻时,拥有飞机8 000多架,而德国有3 300余架,协约国牢牢掌握了制空权。

——摘编自[英]李德·哈特

《第一次世界大战战史》等

(1)根据材料,概括飞机在第一次世界大战中使用情况的变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析飞机应用于第一次世界大战所产生的影响。(9分)

高考模拟练

1.古巴比伦城市玛什坎沙皮尔(今阿布杜瓦里遗址)中发现了4条运河,运河宽可达15米,在城市的北部和东部还发现了至少6条分支水系。主运河交汇处发现了2个港口。4条主运河将城市分为宗教、行政、墓地、居住等区域。这主要说明,古巴比伦( )

A.国家组织能力强大 B.灌溉农业发达

C.城市基础设施完善 D.海外贸易繁荣

2.(2024山东聊城高三二模)有学者认为,它是中国古代交通史上一大事件,它的意义不仅仅是改变了唐宋以至后世的经济地理版图,更重要的是,它促进了中国的统一,使东南乃至岭南与传统的中原地区成为一个牢不可破的整体。该观点中的“它”应是( )

A.秦驰道的修建 B.张骞“凿空”西域

C.甘英出使大秦 D.大运河的开通

3.19世纪40年代,中国茶叶从广州到伦敦的运费为30~40银戈比/普特(戈比为俄国货币名称,1普特≈16.38千克),19世纪七八十年代该路线茶叶运费跌落至3~4英镑/吨。据此推测,运费下降的原因最可能是( )

A.工业革命后轮船载重量提高

B.石油的运用提高了运输速度

C.苏伊士运河开通后航程缩短

D.铁路运输的竞争使运费下降

4.“盖天津(城)市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次则沿铁道线,自有电气事业则沿电车道而发展。”这反映出近代天津城市化进程的显著特点是( )

A.以老城区为中心不断向外扩展

B.伴随交通方式的变化而发展

C.由城市周边的不断开发而发展

D.伴随工商业的发展而发展

5.1876年,吴淞铁路通车后,“华客即持照纷纷上车,并有妇女小孩等”。1897年,京津铁路告成,“京城内外附近居民,咸思(乘火车)到津一扩眼界,其中以旗人妇女为最多”。这表明( )

A.铁路是妇女解放的首要条件

B.中国近代化历程步履维艰

C.新式交通推动社会观念更新

D.妇女在晚清时期率先觉醒

6.1921—1927年间,中国道路修建里程由1 185千米达到29 170千米,平均每年增长4 663千米,1908—1926年,“先后成立的商营汽车运输行或公司,约有300余家,拥有各种客货汽车2 400余辆”。据此可知( )

A.民族资本主义快速发展

B.西方工业技术占据主导

C.社会生活方式发生转变

D.传统经济结构逐渐瓦解

7.1950年6月,中央政府决定拨款修筑成渝铁路。为了加快筑路速度,在原有军工筑路的基础上,又投入民工约7万人、失业工人约1.9万人,筑路所需的钢轨、道钉等器材主要委托重庆的公私厂矿加工。据此可知,成渝铁路的修建( )

A.改变了西南地区交通落后的状况

B.有助于成渝地区经济恢复发展

C.开启了“一五”计划的建设局面

D.使国营经济成分占据主导地位

8.二战后,荷兰机动车数量迅速上涨,机动车出行成为主要出行方式。20世纪70年代,荷兰人发起了自行车回归运动,中央政府也拨出专款,修建大量自行车专用道,安装针对自行车的交通信号灯,自行车出行量得到大幅度提高。对此最合理的解释是( )

A.城市化进程出现了逆转

B.能源危机改变了出行方式

C.保护环境成为社会共识

D.欧洲汽车制造业陷入困境

9.1969年,北京地铁建成,出行更加方便,手表也成为人们出行的重要计时工具。21世纪以来,我国高铁迅速发展,大部分人会用手机购买高铁票,且用手机代替手表的计时功能。这表明( )

A.现代工业发展打乱了正常的生活节奏

B.快捷交通开始把世界联系为一个整体

C.城市交通线路的轴线向四周辐射扩展

D.现代时间观念成为人们生活的一部分

10.(12分)运河——流动的文化遗产。

材料一 金朝定都中都,漕运主要是依靠今北京城北的坝河,但由于北京地势西北高、东南低,坝河的河床坡度很大,难以存留足够深度的水量来承载漕船。为此,金朝政府在其上游的高梁河和白莲潭两处设置闸门来调节坝河的水量。但终因这条渠道水源单一和渠道狭窄,漕粮仍然主要依靠陆运。

元朝郭守敬设计引昌平白浮泉水西行,从上游绕过沙河、清河谷地,循西山麓转而东南,沿着平缓的坡降,汇集沿途泉流,聚入瓮山泊(今昆明湖);再从瓮山泊扩浚长河、高粱河至和义门(今西直门)水关入大都城,汇入积水潭;又从万宁桥下沿皇城东墙外南下出丽正门东水关,转而东南流至文明门(今崇文门以北)外,与金代的闸河故道相接,下至通州高丽庄入白河(即潞水,今北运河)。这项水利工程为大都城开辟了新水源,使大都城内的积水潭成为新的大运河终点。忽必烈将这条新的水道赐名为“通惠河”。

材料二 大宗货品的运输走水路比陆路要便宜,因此天然河道和人工运河对运输粮食等大宗商品十分重要。……元代未能一直维持运河的畅通。明朝永乐帝迁都北京,迫使政府再次斥巨资开凿大运河。明代对施工难度较大的运河山东段进行了至关重要的河道改道。运河重开后,除有数次黄河改道影响其通航外,直至明代结束,始终通行不废。大运河为整个明王朝及其经济的统一提供了重要的基础设施保障,但也是一个巨大的负担。运河的治理,使本已犯难的河政变得更加难以负荷。

(1)结合图文资料,说出金元时期是如何解决北京漕运难题的。(4分)

(2)根据材料二,结合所学,分析明朝重新开通运河的原因和影响。(8分)

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

高考真题练

1.D 2.D 3.B

1.D “储铁宜急,勘路宜缓”表明张之洞主张中国应先炼铁,后修铁路,而李鸿章认为炼铁耗资巨大,可学习日本用西洋钢轨修筑铁路,反对先炼铁,故选D。日本明治维新涉及政治、经济、军事、文化等内容,材料只涉及修建铁路与炼铁问题,故A错误;张之洞认为“前六七年积款积铁”,李鸿章认为炼铁“器款甚巨”,但二人并未说明款来自何处,故B错误;炼铁和修筑铁路同属于民用工业,故C错误。

2.D 罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况,“处处有路透长安”指每个地方都有路可以通向长安城,即长安和罗马都曾经是帝国交通网络的中心,故选D项。

3.B 根据材料可知,1870—1900年德国航运业迅速发展,航运实力可比肩英国,这有利于德国进行海外殖民扩张,故选B项。英国完成工业革命后,成为“世界工厂”,德国未曾确立“世界工厂”的地位,故A项错误;德国是第二次工业革命的中心之一,其海上实力飞跃更多源于第二次工业革命成果的推动,故C项错误;1871年德国确立了君主立宪政体而非共和政体,故D项错误。

4.答案 (1)由侦察到空战,功能不断扩展;质量和作战技术不断提高;数量不断增多。(6分)

(2)造成更大伤亡,战争的残酷性增加;加速了战争进程,成为影响战争结局的重要因素;促进了飞机制造技术的提升和飞机制造业的发展,为一战后飞机的民用化打下基础;推动了立体作战时代到来,各国更加重视对空中霸权的争夺。(9分)

解析 (1)从“仅有目视侦察一项”到“逐步应用于空战”,说明战争中飞机的功能不断扩展;从“用枪支互击”“用手投掷炸弹”到“配置机枪”“作战中队”“全金属军用飞机”,说明质量和作战技术不断提高;材料“飞机8 000多架”“3 300余架”,说明数量不断增多。

(2)由“用枪支互击”“用手投掷炸弹”到“配置机枪”说明增加了战争的攻击方式,造成的伤亡更大,战争的残酷性增加;据材料“协约国牢牢掌握了制空权”和所学知识可知,飞机的使用使协约国在军事上占有优势,加速了战争进程,成为影响战争结局的重要因素;据材料“配置机枪”“制成全金属军用飞机”和所学知识可知,促进了飞机制造技术的提升和飞机制造业的发展,为一战后飞机的民用化打下基础;据材料和所学知识可知,飞机的应用推动了立体作战时代到来,各国更加重视对空中霸权的争夺。

高考模拟练

1.A 2.D 3.C 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.D

1.A 在古巴比伦某遗址中发现4条规模较大的运河,结合所学可知,运河的修建,需要集中大量人力、物力和财力,由此可以推知古巴比伦的国家组织能力强大,A项正确。根据材料可知,古巴比伦的4条运河主要是沟通城市不同区域,并非用于农业灌溉,排除B项;4条运河不能代表整个城市基础设施的完善,排除C项;运河用于沟通城市内部,并非用于对外贸易,排除D项。

2.D

秦始皇修筑以咸阳为中心通往全国各地的驰道,加强中央对地方的管理,但未“改变了唐宋以至后世的经济地理版图……使东南乃至岭南与传统的中原地区成为一个牢不可破的整体”,排除A项;汉武帝派张骞出使西域,加强了中原与西域之间的经济文化交流,排除B项;甘英出使大秦与促进中国的统一无关,排除C项。

3.C 根据材料可知,19世纪40年代中国茶叶从广州到伦敦的运费较高,因为需要从非洲绕过好望角,路途遥远,1869年苏伊士运河开通,大大缩短了航行的距离,所以19世纪七八十年代,茶叶运费跌落,C项正确。

4.B 据材料“沿河流”“沿铁道线”“沿电车道”可看出,近代天津城市化进程伴随交通方式的变化而发展,故选B项。

5.C 根据材料可知,洋务运动期间,铁路通车后,吸引周边很多居民特别是妇女乘车出行,这表明新式交通推动了社会观念的更新,C项正确;铁路是妇女解放的首要条件的表述不正确,排除A项;材料未涉及“近代化历程步履维艰”,也体现不出“妇女在晚清时期率先觉醒”,排除B、D两项。

6.C 据材料可知,1921—1927年间,中国道路修建里程迅速增长,1908—1926年间,商营汽车运输行或公司增加,汽车数量也增加,反映出人们的需求日渐增长,即社会生活方式发生转变,C项正确。

7.B 据材料“投入民工约7万人、失业工人约1.9万人,筑路所需的钢轨、道钉等器材主要委托重庆的公私厂矿加工”可知,成渝铁路的修建为当地提供了大量就业岗位,促进了企业生产,有助于成渝地区经济恢复发展,B项正确;材料未体现成渝铁路的修建对西南地区交通的影响,排除A项;“一五”计划是1953年开始的,排除C项;材料未涉及国营经济的比重,排除D项。

8.B 20世纪70年代,主要资本主义国家经济出现“滞胀”,产油国提高油价引发了战后严重的能源危机,深刻影响了西方社会的生活方式,B项正确;自行车属于绿色低碳环保出行方式,推广自行车不能说明城市化进程出现逆转,排除A项;“社会共识”表述过于绝对化,排除C项;出行方式变化不能直接说明欧洲汽车制造业陷入困境,排除D项。

9.D 人们将手表或者手机作为计时工具表明现代时间观念成为人们生活的一部分,D项正确。现代工业发展打乱了正常的生活节奏的表述与材料主旨不符,排除A项。材料不涉及快捷交通加强世界联系,排除B项。C项在材料中体现不出,排除。

10.答案 (1)金朝时期,因北京地势原因,漕运不畅,因此政府设闸门来调节水量,但漕运问题并未解决。元朝时期,郭守敬利用北京水资源和地形因势利导,开通了通惠河,最终解决了漕运问题。(4分)

(2)原因:水运成本较低;有前朝运河的基础;明朝迁都后,需要进一步加强南北方的联系;商品经济发展的需要。(每点2分,答出任意2点得4分)

影响:加强了南北方经济文化交流;巩固了明朝统治;加重了政府的财政负担。(每点2分,答出任意2点得4分)

解析 (1)据材料“但由于北京地势西北高……终因这条渠道水源单一和渠道狭窄,漕粮仍然主要依靠陆运”“郭守敬设计引……下至通州高丽庄入白河”及图片内容,来说明金元时期对北京漕运难题的解决办法。

(2)第一小问原因,根据材料二“大宗货品的运输走水路比陆路要便宜”“天然河道和人工运河”“明朝永乐帝迁都北京,迫使政府再次斥巨资开凿大运河”归纳。第二小问影响,从积极、消极两方面回答。

高考真题练

考点1 中国近代交通事业的发展

1.(2022广东,6)

1889年张之洞与李鸿章的争论

主张

张之洞 储铁宜急,勘路宜缓……前六七年积款积铁,后三四年兴工修造(铁路)……岂有地球之上独中华之铁皆是弃物

李鸿章 筹划开矿,炼成铁条(钢轨),器款甚巨,岂能各省同开 ……日本铁路日增,至今工料皆用土产,惟钢轨等项仍购西洋

二人争论的问题是( )

A.洋务运动要不要借鉴明治维新

B.兴办炼铁业可否举借外债

C.军事工业和民用工业孰重孰轻

D.修筑铁路与炼铁孰先孰后

考点2 世界交通运输的发展

2.(2022北京,5)西方有“条条大路通罗马”的说法,中国古代也有“处处有路透长安”的谚语。这两句话蕴含的历史信息是( )

A.长安城的设计借鉴了罗马城市布局

B.长安和罗马两地之间的交通网络密集

C.古代商路便利了东西方之间的文化交流

D.长安和罗马都曾经是帝国交通网络的中心

3.(2022全国乙,34)1879年,德国杜伊斯堡成为世界最大内河港口,输入矿砂和粮食,输出煤和钢铁制品。1900年,德国船队总吨位由1870年不足百万吨发展至近200万吨,成为蒸汽时代以来第一个能与大英帝国一争高低的船队。由此可知,这一时期的德国 ( )

A.已经确立“世界工厂”的地位

B.航运业的发展助长其海外扩张

C.海上实力飞跃源于蒸汽机的改进

D.共和政体确立推动经济飞速发展

4.(2023全国乙,46)[历史——选修3:20世纪的战争与和平]

材料 1910年,法国元帅福煦曾说:“飞机只是玩具,没有什么军事价值。”第一次世界大战爆发之初,飞机分配到的任务仅有目视侦察一项,之后开始尝试空中照相。由于战争需要,飞机逐步应用于空战,驾驶员用枪支互击,用手投掷炸弹。1915年,德国出现配置机枪的战斗机,交战国开始争夺制空权。1916年,德国运用“空中马戏团”的方式组成特殊的作战中队,并于1917年最先制成全金属军用飞机,使空军的发展有了质的飞跃。1918年,协约国和美国发起总反攻时,拥有飞机8 000多架,而德国有3 300余架,协约国牢牢掌握了制空权。

——摘编自[英]李德·哈特

《第一次世界大战战史》等

(1)根据材料,概括飞机在第一次世界大战中使用情况的变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析飞机应用于第一次世界大战所产生的影响。(9分)

高考模拟练

1.古巴比伦城市玛什坎沙皮尔(今阿布杜瓦里遗址)中发现了4条运河,运河宽可达15米,在城市的北部和东部还发现了至少6条分支水系。主运河交汇处发现了2个港口。4条主运河将城市分为宗教、行政、墓地、居住等区域。这主要说明,古巴比伦( )

A.国家组织能力强大 B.灌溉农业发达

C.城市基础设施完善 D.海外贸易繁荣

2.(2024山东聊城高三二模)有学者认为,它是中国古代交通史上一大事件,它的意义不仅仅是改变了唐宋以至后世的经济地理版图,更重要的是,它促进了中国的统一,使东南乃至岭南与传统的中原地区成为一个牢不可破的整体。该观点中的“它”应是( )

A.秦驰道的修建 B.张骞“凿空”西域

C.甘英出使大秦 D.大运河的开通

3.19世纪40年代,中国茶叶从广州到伦敦的运费为30~40银戈比/普特(戈比为俄国货币名称,1普特≈16.38千克),19世纪七八十年代该路线茶叶运费跌落至3~4英镑/吨。据此推测,运费下降的原因最可能是( )

A.工业革命后轮船载重量提高

B.石油的运用提高了运输速度

C.苏伊士运河开通后航程缩短

D.铁路运输的竞争使运费下降

4.“盖天津(城)市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次则沿铁道线,自有电气事业则沿电车道而发展。”这反映出近代天津城市化进程的显著特点是( )

A.以老城区为中心不断向外扩展

B.伴随交通方式的变化而发展

C.由城市周边的不断开发而发展

D.伴随工商业的发展而发展

5.1876年,吴淞铁路通车后,“华客即持照纷纷上车,并有妇女小孩等”。1897年,京津铁路告成,“京城内外附近居民,咸思(乘火车)到津一扩眼界,其中以旗人妇女为最多”。这表明( )

A.铁路是妇女解放的首要条件

B.中国近代化历程步履维艰

C.新式交通推动社会观念更新

D.妇女在晚清时期率先觉醒

6.1921—1927年间,中国道路修建里程由1 185千米达到29 170千米,平均每年增长4 663千米,1908—1926年,“先后成立的商营汽车运输行或公司,约有300余家,拥有各种客货汽车2 400余辆”。据此可知( )

A.民族资本主义快速发展

B.西方工业技术占据主导

C.社会生活方式发生转变

D.传统经济结构逐渐瓦解

7.1950年6月,中央政府决定拨款修筑成渝铁路。为了加快筑路速度,在原有军工筑路的基础上,又投入民工约7万人、失业工人约1.9万人,筑路所需的钢轨、道钉等器材主要委托重庆的公私厂矿加工。据此可知,成渝铁路的修建( )

A.改变了西南地区交通落后的状况

B.有助于成渝地区经济恢复发展

C.开启了“一五”计划的建设局面

D.使国营经济成分占据主导地位

8.二战后,荷兰机动车数量迅速上涨,机动车出行成为主要出行方式。20世纪70年代,荷兰人发起了自行车回归运动,中央政府也拨出专款,修建大量自行车专用道,安装针对自行车的交通信号灯,自行车出行量得到大幅度提高。对此最合理的解释是( )

A.城市化进程出现了逆转

B.能源危机改变了出行方式

C.保护环境成为社会共识

D.欧洲汽车制造业陷入困境

9.1969年,北京地铁建成,出行更加方便,手表也成为人们出行的重要计时工具。21世纪以来,我国高铁迅速发展,大部分人会用手机购买高铁票,且用手机代替手表的计时功能。这表明( )

A.现代工业发展打乱了正常的生活节奏

B.快捷交通开始把世界联系为一个整体

C.城市交通线路的轴线向四周辐射扩展

D.现代时间观念成为人们生活的一部分

10.(12分)运河——流动的文化遗产。

材料一 金朝定都中都,漕运主要是依靠今北京城北的坝河,但由于北京地势西北高、东南低,坝河的河床坡度很大,难以存留足够深度的水量来承载漕船。为此,金朝政府在其上游的高梁河和白莲潭两处设置闸门来调节坝河的水量。但终因这条渠道水源单一和渠道狭窄,漕粮仍然主要依靠陆运。

元朝郭守敬设计引昌平白浮泉水西行,从上游绕过沙河、清河谷地,循西山麓转而东南,沿着平缓的坡降,汇集沿途泉流,聚入瓮山泊(今昆明湖);再从瓮山泊扩浚长河、高粱河至和义门(今西直门)水关入大都城,汇入积水潭;又从万宁桥下沿皇城东墙外南下出丽正门东水关,转而东南流至文明门(今崇文门以北)外,与金代的闸河故道相接,下至通州高丽庄入白河(即潞水,今北运河)。这项水利工程为大都城开辟了新水源,使大都城内的积水潭成为新的大运河终点。忽必烈将这条新的水道赐名为“通惠河”。

材料二 大宗货品的运输走水路比陆路要便宜,因此天然河道和人工运河对运输粮食等大宗商品十分重要。……元代未能一直维持运河的畅通。明朝永乐帝迁都北京,迫使政府再次斥巨资开凿大运河。明代对施工难度较大的运河山东段进行了至关重要的河道改道。运河重开后,除有数次黄河改道影响其通航外,直至明代结束,始终通行不废。大运河为整个明王朝及其经济的统一提供了重要的基础设施保障,但也是一个巨大的负担。运河的治理,使本已犯难的河政变得更加难以负荷。

(1)结合图文资料,说出金元时期是如何解决北京漕运难题的。(4分)

(2)根据材料二,结合所学,分析明朝重新开通运河的原因和影响。(8分)

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

高考真题练

1.D 2.D 3.B

1.D “储铁宜急,勘路宜缓”表明张之洞主张中国应先炼铁,后修铁路,而李鸿章认为炼铁耗资巨大,可学习日本用西洋钢轨修筑铁路,反对先炼铁,故选D。日本明治维新涉及政治、经济、军事、文化等内容,材料只涉及修建铁路与炼铁问题,故A错误;张之洞认为“前六七年积款积铁”,李鸿章认为炼铁“器款甚巨”,但二人并未说明款来自何处,故B错误;炼铁和修筑铁路同属于民用工业,故C错误。

2.D 罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况,“处处有路透长安”指每个地方都有路可以通向长安城,即长安和罗马都曾经是帝国交通网络的中心,故选D项。

3.B 根据材料可知,1870—1900年德国航运业迅速发展,航运实力可比肩英国,这有利于德国进行海外殖民扩张,故选B项。英国完成工业革命后,成为“世界工厂”,德国未曾确立“世界工厂”的地位,故A项错误;德国是第二次工业革命的中心之一,其海上实力飞跃更多源于第二次工业革命成果的推动,故C项错误;1871年德国确立了君主立宪政体而非共和政体,故D项错误。

4.答案 (1)由侦察到空战,功能不断扩展;质量和作战技术不断提高;数量不断增多。(6分)

(2)造成更大伤亡,战争的残酷性增加;加速了战争进程,成为影响战争结局的重要因素;促进了飞机制造技术的提升和飞机制造业的发展,为一战后飞机的民用化打下基础;推动了立体作战时代到来,各国更加重视对空中霸权的争夺。(9分)

解析 (1)从“仅有目视侦察一项”到“逐步应用于空战”,说明战争中飞机的功能不断扩展;从“用枪支互击”“用手投掷炸弹”到“配置机枪”“作战中队”“全金属军用飞机”,说明质量和作战技术不断提高;材料“飞机8 000多架”“3 300余架”,说明数量不断增多。

(2)由“用枪支互击”“用手投掷炸弹”到“配置机枪”说明增加了战争的攻击方式,造成的伤亡更大,战争的残酷性增加;据材料“协约国牢牢掌握了制空权”和所学知识可知,飞机的使用使协约国在军事上占有优势,加速了战争进程,成为影响战争结局的重要因素;据材料“配置机枪”“制成全金属军用飞机”和所学知识可知,促进了飞机制造技术的提升和飞机制造业的发展,为一战后飞机的民用化打下基础;据材料和所学知识可知,飞机的应用推动了立体作战时代到来,各国更加重视对空中霸权的争夺。

高考模拟练

1.A 2.D 3.C 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.D

1.A 在古巴比伦某遗址中发现4条规模较大的运河,结合所学可知,运河的修建,需要集中大量人力、物力和财力,由此可以推知古巴比伦的国家组织能力强大,A项正确。根据材料可知,古巴比伦的4条运河主要是沟通城市不同区域,并非用于农业灌溉,排除B项;4条运河不能代表整个城市基础设施的完善,排除C项;运河用于沟通城市内部,并非用于对外贸易,排除D项。

2.D

秦始皇修筑以咸阳为中心通往全国各地的驰道,加强中央对地方的管理,但未“改变了唐宋以至后世的经济地理版图……使东南乃至岭南与传统的中原地区成为一个牢不可破的整体”,排除A项;汉武帝派张骞出使西域,加强了中原与西域之间的经济文化交流,排除B项;甘英出使大秦与促进中国的统一无关,排除C项。

3.C 根据材料可知,19世纪40年代中国茶叶从广州到伦敦的运费较高,因为需要从非洲绕过好望角,路途遥远,1869年苏伊士运河开通,大大缩短了航行的距离,所以19世纪七八十年代,茶叶运费跌落,C项正确。

4.B 据材料“沿河流”“沿铁道线”“沿电车道”可看出,近代天津城市化进程伴随交通方式的变化而发展,故选B项。

5.C 根据材料可知,洋务运动期间,铁路通车后,吸引周边很多居民特别是妇女乘车出行,这表明新式交通推动了社会观念的更新,C项正确;铁路是妇女解放的首要条件的表述不正确,排除A项;材料未涉及“近代化历程步履维艰”,也体现不出“妇女在晚清时期率先觉醒”,排除B、D两项。

6.C 据材料可知,1921—1927年间,中国道路修建里程迅速增长,1908—1926年间,商营汽车运输行或公司增加,汽车数量也增加,反映出人们的需求日渐增长,即社会生活方式发生转变,C项正确。

7.B 据材料“投入民工约7万人、失业工人约1.9万人,筑路所需的钢轨、道钉等器材主要委托重庆的公私厂矿加工”可知,成渝铁路的修建为当地提供了大量就业岗位,促进了企业生产,有助于成渝地区经济恢复发展,B项正确;材料未体现成渝铁路的修建对西南地区交通的影响,排除A项;“一五”计划是1953年开始的,排除C项;材料未涉及国营经济的比重,排除D项。

8.B 20世纪70年代,主要资本主义国家经济出现“滞胀”,产油国提高油价引发了战后严重的能源危机,深刻影响了西方社会的生活方式,B项正确;自行车属于绿色低碳环保出行方式,推广自行车不能说明城市化进程出现逆转,排除A项;“社会共识”表述过于绝对化,排除C项;出行方式变化不能直接说明欧洲汽车制造业陷入困境,排除D项。

9.D 人们将手表或者手机作为计时工具表明现代时间观念成为人们生活的一部分,D项正确。现代工业发展打乱了正常的生活节奏的表述与材料主旨不符,排除A项。材料不涉及快捷交通加强世界联系,排除B项。C项在材料中体现不出,排除。

10.答案 (1)金朝时期,因北京地势原因,漕运不畅,因此政府设闸门来调节水量,但漕运问题并未解决。元朝时期,郭守敬利用北京水资源和地形因势利导,开通了通惠河,最终解决了漕运问题。(4分)

(2)原因:水运成本较低;有前朝运河的基础;明朝迁都后,需要进一步加强南北方的联系;商品经济发展的需要。(每点2分,答出任意2点得4分)

影响:加强了南北方经济文化交流;巩固了明朝统治;加重了政府的财政负担。(每点2分,答出任意2点得4分)

解析 (1)据材料“但由于北京地势西北高……终因这条渠道水源单一和渠道狭窄,漕粮仍然主要依靠陆运”“郭守敬设计引……下至通州高丽庄入白河”及图片内容,来说明金元时期对北京漕运难题的解决办法。

(2)第一小问原因,根据材料二“大宗货品的运输走水路比陆路要便宜”“天然河道和人工运河”“明朝永乐帝迁都北京,迫使政府再次斥巨资开凿大运河”归纳。第二小问影响,从积极、消极两方面回答。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化