第一单元 食物生产与社会生活 综合拔高练(含答案解析)-26版高中同步新教材选择性必修2备课资源

文档属性

| 名称 | 第一单元 食物生产与社会生活 综合拔高练(含答案解析)-26版高中同步新教材选择性必修2备课资源 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 122.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2026-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

综合拔高练

高考真题练

考点1 食物生产与社会生活

1.(2023湖北,1)象形文字在一定程度上可以反映创字时的生态环境、经济生活和思想观念等。下表是“农”字的演变历程,其创意是在树木众多的地方以蜃(蚌壳)制工具从事劳作。“农”字的创制可反映当时( )

商 甲骨文 周 金文 秦 小篆 现代 楷书

农 (農、辳)

A.天人合一的宇宙观念

B.渔猎采集的劳动方式

C.形神兼备的书画艺术

D.原始农耕的生产状况

2.(2023山东,1)私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A.遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B.多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C.单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D.陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

考点2 新航路开辟后的食物物种交流

3.(2023海南,11)原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用,16世纪后传播到欧洲。随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是( )

A.新航路开辟促进物种交流

B.欧洲的商业格局发生变化

C.资本主义世界经济的驱动

D.世界殖民体系的初步形成

考点3 食物生产的现代化

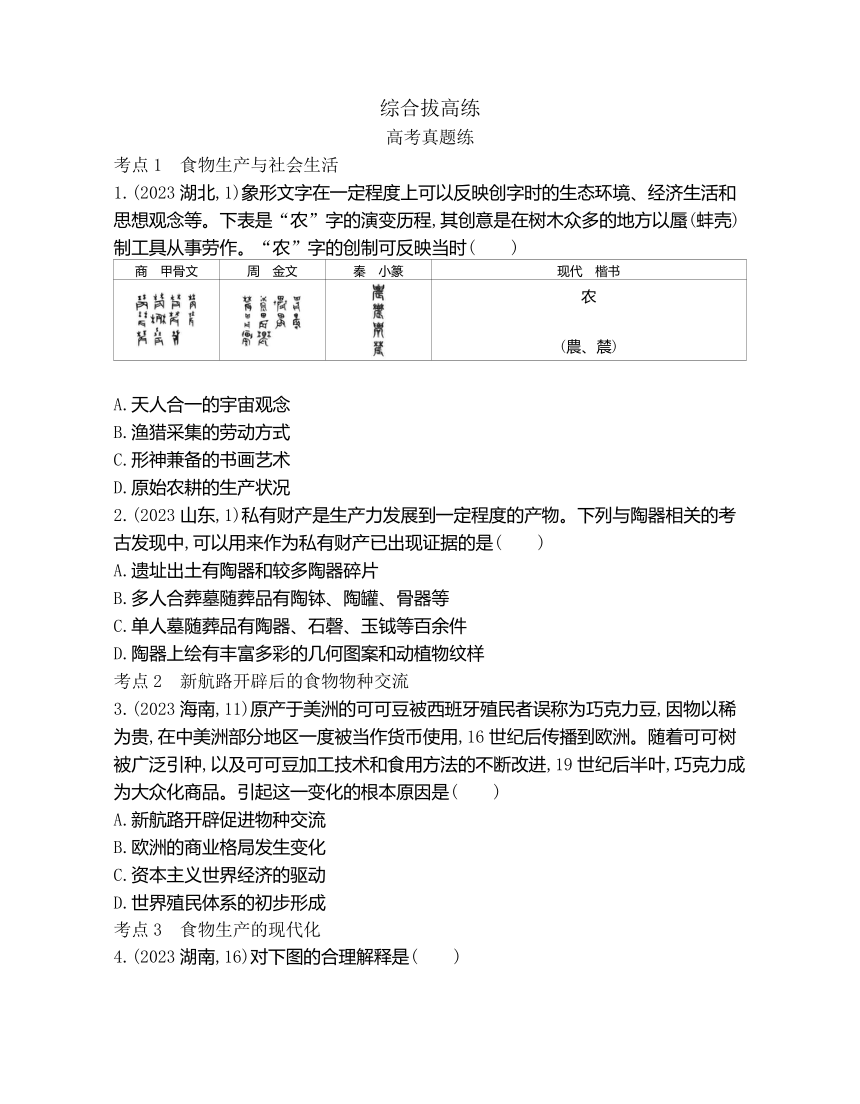

4.(2023湖南,16)对下图的合理解释是( )

A.机械投入减少反映农业集约化程度降低

B.农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C.化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D.劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

考点4 食物储备与粮食安全

5.(2022北京,14)19世纪70—80年代,美国商人斯威夫特创办了肉类加工厂,把屠宰和包装分成几道独立工序,利用传送带进行流水作业,并雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉。他还陆续开办工厂,利用肉类加工厂的下脚料生产肥料、肥皂和甘油等。斯威夫特的经营模式( )

①体现了产业分工不断细化

②得益于铁路交通业的发展

③成为近代机械生产的开端

④为农业现代化提供了范本

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

6.(2022天津,13)有学者指出,1950年至1985年,世界人口增长了1.9倍,世界谷物产量增长了2.8倍,但能源消耗量增长了3.7倍,全球粮食作物的种植面积自1981年后逐年下降。由此可见( )

A.经济全球化的迫切性

B.可持续发展的重要性

C.南北不平衡的危险性

D.世界多极化的必然性

高考模拟练

1.《史记·夏本纪》记载,禹治水成功后“令益予众庶稻,可种卑湿”。距今8000多年前的济南月庄遗址出土了黍、粟和一定数量的水稻,且出土黍多的地方稻则少,出土稻多的地方黍则少。这说明( )

A.北方传统农耕相对发达

B.南北经济文化交流频繁

C.早期农业合理利用环境

D.北粟南稻格局已经形成

2.下表内容是二里头出土粮食颗粒及折合重量。

稻米 粟米 黍米 合计

颗粒数 (粒) 14 768 13 883 2 248 30 899

千粒重(克) 16 2 7

折合克数 236.288 27.766 15.736 279.79

粒数占比 47.8% 44.9% 7.3%

重量占比 84.5% 9.9% 5.6%

这说明二里头遗址( )

A.原始农业水平领先其他文明

B.是中国水稻和粟米的发源地

C.气候条件比当代温暖湿润

D.原始农业以旱地作物为主

3.下表是宋代诗人描写乡村田园生活的诗句。从诗句中能够得出的结论是( )

杨万里 却破麦田秧晚稻,未教水牯卧斜晖

陈造 半月天晴一夜雨,前日麦地皆青秧

曹勋 隔岁种成麦,起麦秧稻田

陆游 处处稻分秧,家家麦上场

A.土地资源的利用率提高

B.理学思想影响文学创作

C.农业生产工具有重大革新

D.农产品商品化程度提高

4.中国古代酿酒以谷物发酵的黄酒为主,黍、粟、秫等谷物在酿酒原料中占主要地位,直到宋代以后,稻米和小麦成为酿酒最重要的原料品种。这一变化主要得益于当时( )

A.稻麦复种制的推广 B.酿酒技术的提升

C.农作物品种的增加 D.经济重心的南移

5.希腊古典时代,入侵者会把军队开入对方最好的平原,如果对方拒不出战,则会火烧庄稼,砍掉葡萄藤和橄榄树。双方作战的主力是以农民为主的重装步兵,多以方阵形式开展正面决战。这可以说明,当时( )

A.城邦混战加重农民赋役负担

B.战争形式凸显农耕文明特色

C.区域战争加速古典文明发展

D.民主政治体制影响军事策略

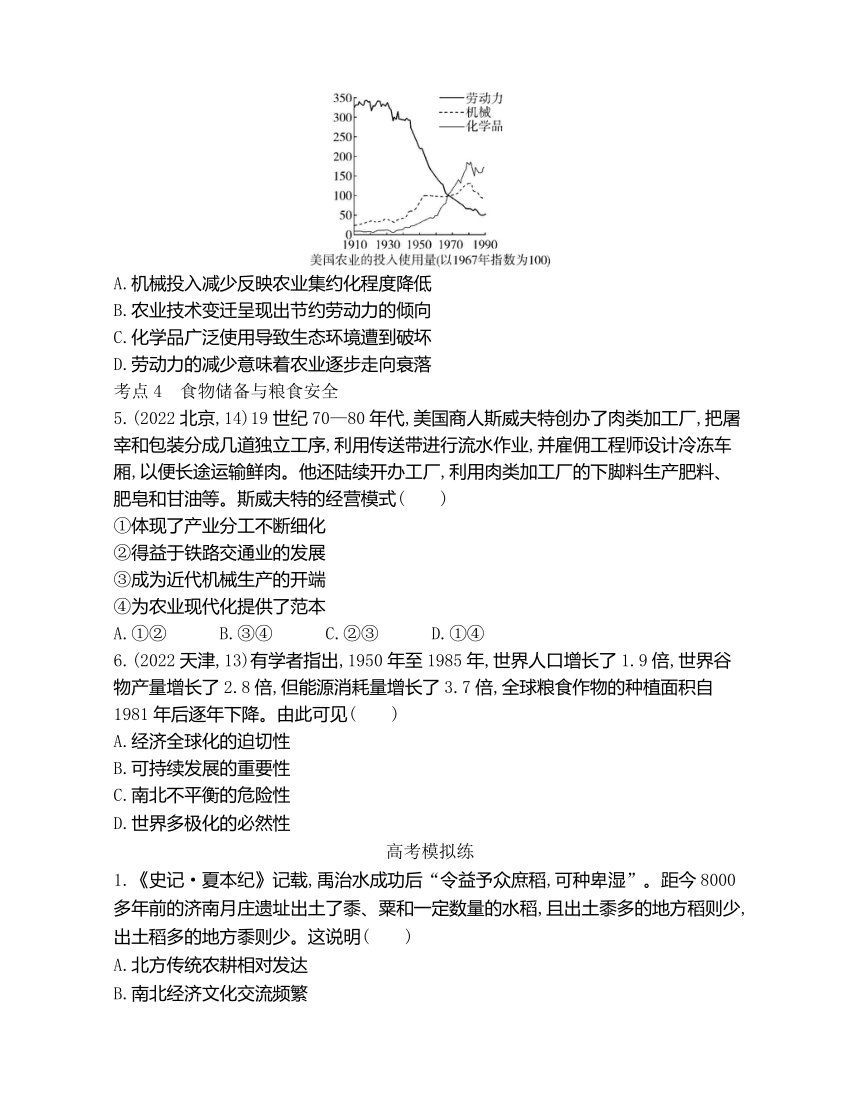

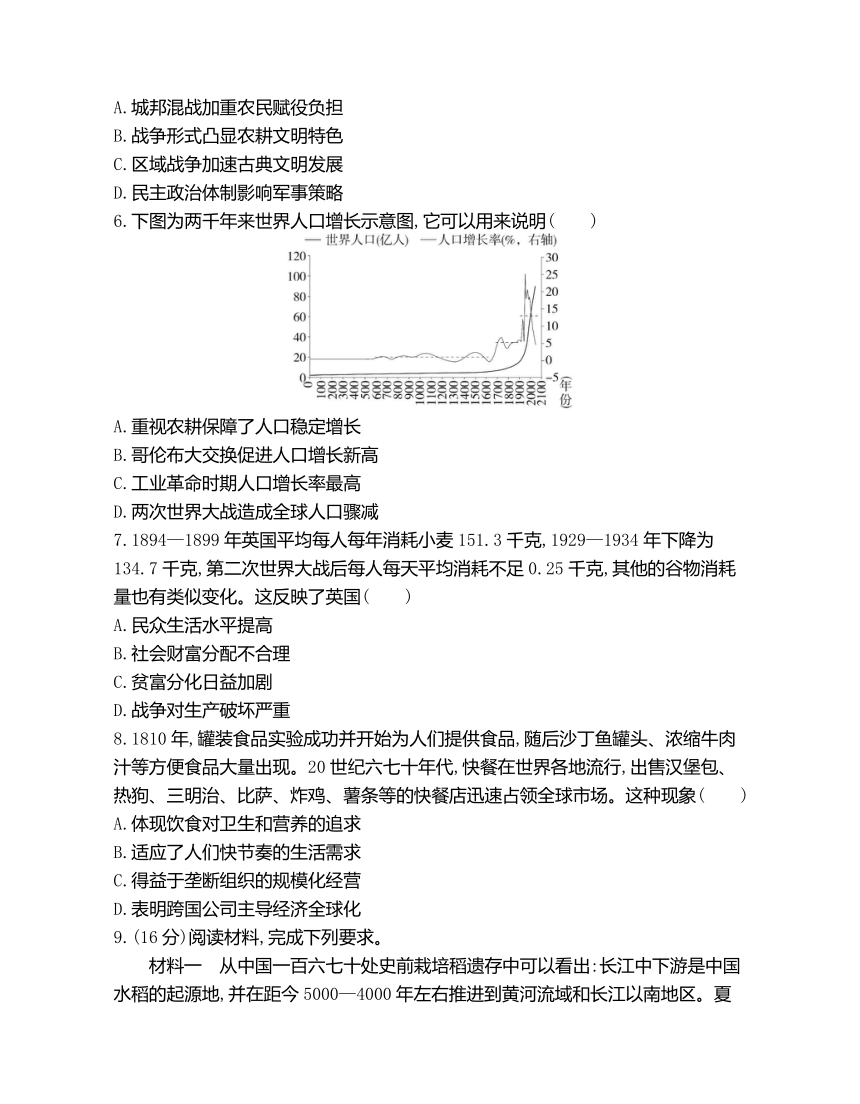

6.下图为两千年来世界人口增长示意图,它可以用来说明( )

A.重视农耕保障了人口稳定增长

B.哥伦布大交换促进人口增长新高

C.工业革命时期人口增长率最高

D.两次世界大战造成全球人口骤减

7.1894—1899年英国平均每人每年消耗小麦151.3千克,1929—1934年下降为134.7千克,第二次世界大战后每人每天平均消耗不足0.25千克,其他的谷物消耗量也有类似变化。这反映了英国( )

A.民众生活水平提高

B.社会财富分配不合理

C.贫富分化日益加剧

D.战争对生产破坏严重

8.1810年,罐装食品实验成功并开始为人们提供食品,随后沙丁鱼罐头、浓缩牛肉汁等方便食品大量出现。20世纪六七十年代,快餐在世界各地流行,出售汉堡包、热狗、三明治、比萨、炸鸡、薯条等的快餐店迅速占领全球市场。这种现象( )

A.体现饮食对卫生和营养的追求

B.适应了人们快节奏的生活需求

C.得益于垄断组织的规模化经营

D.表明跨国公司主导经济全球化

9.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 从中国一百六七十处史前栽培稻遗存中可以看出:长江中下游是中国水稻的起源地,并在距今5000—4000年左右推进到黄河流域和长江以南地区。夏商周时期向长江上游、云贵、黄河以北推进,基本上形成了中国古代水稻分布的大致格局。公元1000年前后,稻米已养活了半数以上的中国人口。随着时间的推移,水稻种植技术也由最初的象耕鸟耘、火耕水耨,逐渐发展成以耕、耙、耖为主体的水田整地技术,以育秧移栽为主体的播种技术和以耘田、烤田为主的田间管理技术。

——据杜新豪《水稻栽培 中国古代技术

发明之一》等整理

材料二 1933—1936年间,中央农业实验所通过对2 031个水稻品种在全国范围内同时进行品种比较的试验,选出良种89个,其中表现最优的“南特号”在当时及此后30年间都是南方稻作区推广的重要品种。据统计,20世纪上半期,中国各地开展水稻育种的大学和研究所共17家,育成经过鉴定推广的水稻新品种300多个,其中在新中国成立初期大面积推广的品种就有10余个,对中国的粮食增产起了很大的作用。

——摘编自曹幸穗《从引进到本土化:

民国时期的农业科技》

(1)根据材料一、二,分别概括中国古代和近代水稻生产的特点。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代和近代水稻生产呈现不同特点的背景。(8分)

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

高考真题练

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B

1.D 材料“其创意是在树木众多的地方以蜃(蚌壳)制工具从事劳作”,说明在原始的自然条件下,农业生产环境较差,生产工具较落后,由此可知“农”字的创制可反映原始农耕的生产状况,故选D项。材料没有涉及天人关系,A项排除;材料反映的是原始农耕的生产状况,不是渔猎采集的劳动方式,B项排除;象形文字属于表意文字,利用图形来作文字使用,不具有形神兼备的书画艺术特点,C项排除。

2.C 据材料并结合所学可知,社会生产力发展,使人类在满足自己的基本需要之外,有了剩余产品,促进了私有财产的出现,C项中单人墓中出土的百余件随葬品应属于个人或某个家庭所有,这是私有财产出现最有力的证据,故C项正确;新石器时代早期就已经大量使用陶器,且由A项不能看出该遗址出土的陶器是否属于个人财产,故A项错误;由B项看不出该墓中人物之间的关系,无法说明这些随葬品属于私有财产,B项错误;陶器上绘制的几何图案和动植物纹样,是当时人类社会生产生活的反映,与私有财产出现没有必然的联系,D项错误。

3.C 据材料可知,16—19世纪后半叶,可可豆及其加工品一步步走向大众化,这是因为资本主义世界经济不断发展,推动了世界市场的初步形成和发展,带动了物种的交流和技术的进步,故选C项。新航路开辟虽然促进了物种交流,使可可豆传播到欧洲,但和后来加工技术的进步、巧克力的大众化无直接关系,排除A项;新航路开辟使欧洲贸易中心由地中海转移到大西洋沿岸,欧洲商业格局发生变化,B项并不是引起题干所述变化的根本原因,排除;资本主义世界殖民体系初步形成强调的是欧美列强对亚非拉地区的掠夺,D项无法解释可可豆加工技术的发展,排除。

4.B 从图中可以看出,美国农业中劳动力的投入使用量呈下降趋势,机械、化学品的投入使用量整体呈上升趋势,这说明伴随机械技术与生化技术的发展,劳动力日益节约,B项正确。机械投入使用量整体呈上升趋势反映了农业集约化程度上升,A项错误;从图中不能推断出生态环境遭到破坏,C项错误;农业劳动力投入使用量下降,但机械、化学品投入使用量整体上升,这并不会导致农业逐步走向衰落,D项错误。

5.A 把屠宰和包装分成几道独立工序并进行流水作业体现了产业分工的不断细化,故①正确;雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉,说明当时铁路运输业得到发展,能够长距离的运输货物,故②正确;“开端”说法错误,第一次工业革命期间就已开始了近代机械生产,故③错误;斯威夫特创办的肉类加工厂是加工业,不属于农业,故④错误;故选A项。

6.B 据材料可知,1950—1985年世界人口和谷物产量增长的同时,能源消耗增长的速度更快,且1981年后粮食作物种植面积逐年下降,这意味着人类要继续发展就需要注意减少能源消耗和保护耕地。这体现了可持续发展的重要性,故选B项。材料所述与经济全球化问题无关,排除A项;材料把全人类作为一个整体,并未区分发达国家和发展中国家的差异,排除C项;材料并未体现世界上不同政治力量的发展变化,排除D项。

高考模拟练

1.C 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.A 8.B

1.C 据材料“令益予众庶稻,可种卑湿”“出土黍多的地方稻则少,出土稻多的地方黍则少”等可知,大禹治水成功后在低洼多水的地方种水稻,体现了大禹合理利用环境发展农业,黍喜寒冷干燥,水稻则喜高温湿润,在月庄遗址中出土黍多的地方稻则少,出土稻多的地方黍则少,体现了人们此时已经知晓作物习性并懂得合理利用环境进行种植,故选C项;没有南方农业发展情况作比较,无法断定北方传统农耕相对发达和北粟南稻格局已经形成,排除A、D两项;材料没有涉及南北经济文化交流频繁,排除B项。

2.C 据表格可知,稻米的各项数据高于粟米和黍米,二里头遗址位于河南,出土较多稻米表明当时的气候比当代温暖湿润,适宜稻子生长,故选C项;材料不涉及其他地区文明,不能得出二里头遗址的原始农业水平领先其他文明的结论,排除A项;B项表述与史实不符,排除;水稻属于水田作物,粟米和黍米属于旱地作物,原始农业以旱地作物为主的说法与表中的数据不符,排除D项。

3.A 据材料“麦田秧晚稻”“麦地皆青秧”“起麦秧稻田”等信息可知乡村地区普遍存在稻麦轮作的现象,反映了当时土地资源的高效利用,故选A项;材料只是客观描写稻麦轮作的场景,属于写实作品,与理学无关,排除B项;诗句并未具体说明耕作过程和生产工具,体现不出农业生产工具有重大革新,排除C项;材料并未说明稻麦的具体用途,无法体现“商品化程度提高”,排除D项。

4.A 据材料“中国古代酿酒以谷物……稻米和小麦……最重要的原料品种”可知,稻米和小麦成为酿酒最重要的原料品种,这说明作为人们粮食来源的稻米和小麦有了大量的剩余,这得益于宋代稻麦复种制的推广,故选A项;酿酒技术的提升不是原料品种变化的主要原因,排除B项;稻和小麦不是宋代以后新增加的农作物品种,排除C项;宋代经济重心的南移,更多的是影响了经济发展,对于酿酒主要原料的选择并无直接影响,排除D项。

知识拓展

精耕细作

精耕细作是对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系。铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础。提高土地利用率和土地生产率,是精耕细作技术体系的总目标。其作用是改变了农业环境,提高了土地生产率。

5.B 据材料“希腊古典时代,入侵者会把军队开入对方最好的平原……则会火烧庄稼,砍掉葡萄藤和橄榄树。双方作战的主力是以农民为主的重装步兵”可知希腊古典时代的战争中出现侵占平原、火烧庄稼等现象,表明当时希腊具有农耕文明特色,故选B项;材料体现不出农民赋役负担加重,排除A项;材料“如果对方拒不出战,则会火烧庄稼,砍掉葡萄藤和橄榄树”体现的是战争会破坏文明发展,排除C项;希腊古典时代入侵者侵入最好的平原是为了获得土地和土地上的收益,和民主政治体制无关,排除D项。

6.B 曲线图反映出17世纪以后,人口增长率迅速上升,人口数量打破长期低水平状态,这与哥伦布到达美洲后,带来的物种大交流关系密切,高产作物的推广促进人口增长,故答案选B项。17世纪后人口增长速度较快,“稳定增长”的表述不准确,排除A项;数据显示最高增长率出现在20世纪,工业革命发生于18世纪中后期,排除C项;两次世界大战发生于20世纪,据材料可知当时全球人口并未骤减,排除D项。

知识拓展

哥伦布大交换

1972年,美国历史学家艾尔弗雷德·W.克罗斯比出版了一本书《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》,提出了“哥伦布大交换”这一概念。不同于以往洲与洲之间的交往,哥伦布大交换是一场东半球与西半球、新旧大陆之间经济、政治、文化、宗教、动物、植物、人种、传染病以及思想观念的大规模交流与互动。

7.A 据材料可知,英国平均每人每年小麦消耗量逐渐减少,结合所学可知,谷物消耗量减少是因为其他可代替谷物的食品消耗量增加了,食品结构更加多元化,说明民众的生活水平提高了,故选A项;材料反映不出英国社会财富的分配状况,排除B项;材料体现的是英国平均每人每年小麦消耗量,反映不出贫富分化,排除C项;材料涉及的三个时间段内,英国并没有参与对其生产产生严重破坏的战争,排除D项。

8.B 据材料“快餐在世界各地流行,出售汉堡包、热狗、三明治、比萨、炸鸡、薯条等的快餐店迅速占领全球市场”并结合所学可知,快餐方便快捷,能满足人们快节奏的生活需求,故选B项;快餐高热量、高糖分的特点导致其营养价值大打折扣,排除A项;垄断组织指为获取高额利润,由多家大企业通过控股、协议、持股等方式建立的组织,快餐店不属于垄断组织,排除C项;经济全球化是以发达国家为主导的,跨国公司在经济全球化中起到重要推动作用,排除D项。

9.答案 (1)古代:起源早;以长江中下游地区为中心,逐步向外扩展;在粮食生产中的地位持续提高;种植技术不断进步。(4分)

近代:政府、大学和研究机构高度重视育种;通过广泛试验选取优良品种;大面积推广优良品种。(4分,任答2点即可)

(2)古代:以农耕经济为主;人口不断增长;精耕细作农业的不断发展;民本思想成为重要的执政理念。(4分)

近代:列强侵略、经济凋敝,粮食危机严重;国外先进育种技术传入;近代农业科技有所发展。(4分)

解析 (1)古代的特点,据材料一“长江中下游是中国水稻的起源地,并在距今5000—4000年左右推进到黄河流域和长江以南地区”得出起源早,以长江中下游地区为中心,逐步向外扩展;据材料一“稻米已养活了半数以上的中国人口”得出在粮食生产中的地位持续提高;据材料一“水稻种植技术……以耘田、烤田为主的田间管理技术”得出种植技术不断进步。近代的特点,据材料二“中央农业实验所”“中国各地开展水稻育种的大学和研究所”得出政府、大学和研究机构高度重视育种;据材料二“选出良种89个……育成经过鉴定推广的水稻新品种300多个”得出通过广泛试验选取优良品种;据材料二“在新中国成立初期大面积推广的品种就有10余个”得出大面积推广优良品种。

(2)古代,结合所学得出中国古代以农耕经济为主,且人口不断增长;据材料一“逐渐发展成以耕、耙、耖为主体的水田整地技术……烤田为主的田间管理技术”并结合所学得出精耕细作农业的不断发展;结合所学得出民本思想成为重要的执政理念。近代,据材料二“1933—1936年间”并结合所学得出列强侵略、经济凋敝,粮食危机严重;结合所学得出国外先进育种技术传入,近代农业科技有所发展。

高考真题练

考点1 食物生产与社会生活

1.(2023湖北,1)象形文字在一定程度上可以反映创字时的生态环境、经济生活和思想观念等。下表是“农”字的演变历程,其创意是在树木众多的地方以蜃(蚌壳)制工具从事劳作。“农”字的创制可反映当时( )

商 甲骨文 周 金文 秦 小篆 现代 楷书

农 (農、辳)

A.天人合一的宇宙观念

B.渔猎采集的劳动方式

C.形神兼备的书画艺术

D.原始农耕的生产状况

2.(2023山东,1)私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A.遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B.多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C.单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D.陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

考点2 新航路开辟后的食物物种交流

3.(2023海南,11)原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用,16世纪后传播到欧洲。随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是( )

A.新航路开辟促进物种交流

B.欧洲的商业格局发生变化

C.资本主义世界经济的驱动

D.世界殖民体系的初步形成

考点3 食物生产的现代化

4.(2023湖南,16)对下图的合理解释是( )

A.机械投入减少反映农业集约化程度降低

B.农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C.化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D.劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

考点4 食物储备与粮食安全

5.(2022北京,14)19世纪70—80年代,美国商人斯威夫特创办了肉类加工厂,把屠宰和包装分成几道独立工序,利用传送带进行流水作业,并雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉。他还陆续开办工厂,利用肉类加工厂的下脚料生产肥料、肥皂和甘油等。斯威夫特的经营模式( )

①体现了产业分工不断细化

②得益于铁路交通业的发展

③成为近代机械生产的开端

④为农业现代化提供了范本

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

6.(2022天津,13)有学者指出,1950年至1985年,世界人口增长了1.9倍,世界谷物产量增长了2.8倍,但能源消耗量增长了3.7倍,全球粮食作物的种植面积自1981年后逐年下降。由此可见( )

A.经济全球化的迫切性

B.可持续发展的重要性

C.南北不平衡的危险性

D.世界多极化的必然性

高考模拟练

1.《史记·夏本纪》记载,禹治水成功后“令益予众庶稻,可种卑湿”。距今8000多年前的济南月庄遗址出土了黍、粟和一定数量的水稻,且出土黍多的地方稻则少,出土稻多的地方黍则少。这说明( )

A.北方传统农耕相对发达

B.南北经济文化交流频繁

C.早期农业合理利用环境

D.北粟南稻格局已经形成

2.下表内容是二里头出土粮食颗粒及折合重量。

稻米 粟米 黍米 合计

颗粒数 (粒) 14 768 13 883 2 248 30 899

千粒重(克) 16 2 7

折合克数 236.288 27.766 15.736 279.79

粒数占比 47.8% 44.9% 7.3%

重量占比 84.5% 9.9% 5.6%

这说明二里头遗址( )

A.原始农业水平领先其他文明

B.是中国水稻和粟米的发源地

C.气候条件比当代温暖湿润

D.原始农业以旱地作物为主

3.下表是宋代诗人描写乡村田园生活的诗句。从诗句中能够得出的结论是( )

杨万里 却破麦田秧晚稻,未教水牯卧斜晖

陈造 半月天晴一夜雨,前日麦地皆青秧

曹勋 隔岁种成麦,起麦秧稻田

陆游 处处稻分秧,家家麦上场

A.土地资源的利用率提高

B.理学思想影响文学创作

C.农业生产工具有重大革新

D.农产品商品化程度提高

4.中国古代酿酒以谷物发酵的黄酒为主,黍、粟、秫等谷物在酿酒原料中占主要地位,直到宋代以后,稻米和小麦成为酿酒最重要的原料品种。这一变化主要得益于当时( )

A.稻麦复种制的推广 B.酿酒技术的提升

C.农作物品种的增加 D.经济重心的南移

5.希腊古典时代,入侵者会把军队开入对方最好的平原,如果对方拒不出战,则会火烧庄稼,砍掉葡萄藤和橄榄树。双方作战的主力是以农民为主的重装步兵,多以方阵形式开展正面决战。这可以说明,当时( )

A.城邦混战加重农民赋役负担

B.战争形式凸显农耕文明特色

C.区域战争加速古典文明发展

D.民主政治体制影响军事策略

6.下图为两千年来世界人口增长示意图,它可以用来说明( )

A.重视农耕保障了人口稳定增长

B.哥伦布大交换促进人口增长新高

C.工业革命时期人口增长率最高

D.两次世界大战造成全球人口骤减

7.1894—1899年英国平均每人每年消耗小麦151.3千克,1929—1934年下降为134.7千克,第二次世界大战后每人每天平均消耗不足0.25千克,其他的谷物消耗量也有类似变化。这反映了英国( )

A.民众生活水平提高

B.社会财富分配不合理

C.贫富分化日益加剧

D.战争对生产破坏严重

8.1810年,罐装食品实验成功并开始为人们提供食品,随后沙丁鱼罐头、浓缩牛肉汁等方便食品大量出现。20世纪六七十年代,快餐在世界各地流行,出售汉堡包、热狗、三明治、比萨、炸鸡、薯条等的快餐店迅速占领全球市场。这种现象( )

A.体现饮食对卫生和营养的追求

B.适应了人们快节奏的生活需求

C.得益于垄断组织的规模化经营

D.表明跨国公司主导经济全球化

9.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 从中国一百六七十处史前栽培稻遗存中可以看出:长江中下游是中国水稻的起源地,并在距今5000—4000年左右推进到黄河流域和长江以南地区。夏商周时期向长江上游、云贵、黄河以北推进,基本上形成了中国古代水稻分布的大致格局。公元1000年前后,稻米已养活了半数以上的中国人口。随着时间的推移,水稻种植技术也由最初的象耕鸟耘、火耕水耨,逐渐发展成以耕、耙、耖为主体的水田整地技术,以育秧移栽为主体的播种技术和以耘田、烤田为主的田间管理技术。

——据杜新豪《水稻栽培 中国古代技术

发明之一》等整理

材料二 1933—1936年间,中央农业实验所通过对2 031个水稻品种在全国范围内同时进行品种比较的试验,选出良种89个,其中表现最优的“南特号”在当时及此后30年间都是南方稻作区推广的重要品种。据统计,20世纪上半期,中国各地开展水稻育种的大学和研究所共17家,育成经过鉴定推广的水稻新品种300多个,其中在新中国成立初期大面积推广的品种就有10余个,对中国的粮食增产起了很大的作用。

——摘编自曹幸穗《从引进到本土化:

民国时期的农业科技》

(1)根据材料一、二,分别概括中国古代和近代水稻生产的特点。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代和近代水稻生产呈现不同特点的背景。(8分)

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

高考真题练

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B

1.D 材料“其创意是在树木众多的地方以蜃(蚌壳)制工具从事劳作”,说明在原始的自然条件下,农业生产环境较差,生产工具较落后,由此可知“农”字的创制可反映原始农耕的生产状况,故选D项。材料没有涉及天人关系,A项排除;材料反映的是原始农耕的生产状况,不是渔猎采集的劳动方式,B项排除;象形文字属于表意文字,利用图形来作文字使用,不具有形神兼备的书画艺术特点,C项排除。

2.C 据材料并结合所学可知,社会生产力发展,使人类在满足自己的基本需要之外,有了剩余产品,促进了私有财产的出现,C项中单人墓中出土的百余件随葬品应属于个人或某个家庭所有,这是私有财产出现最有力的证据,故C项正确;新石器时代早期就已经大量使用陶器,且由A项不能看出该遗址出土的陶器是否属于个人财产,故A项错误;由B项看不出该墓中人物之间的关系,无法说明这些随葬品属于私有财产,B项错误;陶器上绘制的几何图案和动植物纹样,是当时人类社会生产生活的反映,与私有财产出现没有必然的联系,D项错误。

3.C 据材料可知,16—19世纪后半叶,可可豆及其加工品一步步走向大众化,这是因为资本主义世界经济不断发展,推动了世界市场的初步形成和发展,带动了物种的交流和技术的进步,故选C项。新航路开辟虽然促进了物种交流,使可可豆传播到欧洲,但和后来加工技术的进步、巧克力的大众化无直接关系,排除A项;新航路开辟使欧洲贸易中心由地中海转移到大西洋沿岸,欧洲商业格局发生变化,B项并不是引起题干所述变化的根本原因,排除;资本主义世界殖民体系初步形成强调的是欧美列强对亚非拉地区的掠夺,D项无法解释可可豆加工技术的发展,排除。

4.B 从图中可以看出,美国农业中劳动力的投入使用量呈下降趋势,机械、化学品的投入使用量整体呈上升趋势,这说明伴随机械技术与生化技术的发展,劳动力日益节约,B项正确。机械投入使用量整体呈上升趋势反映了农业集约化程度上升,A项错误;从图中不能推断出生态环境遭到破坏,C项错误;农业劳动力投入使用量下降,但机械、化学品投入使用量整体上升,这并不会导致农业逐步走向衰落,D项错误。

5.A 把屠宰和包装分成几道独立工序并进行流水作业体现了产业分工的不断细化,故①正确;雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉,说明当时铁路运输业得到发展,能够长距离的运输货物,故②正确;“开端”说法错误,第一次工业革命期间就已开始了近代机械生产,故③错误;斯威夫特创办的肉类加工厂是加工业,不属于农业,故④错误;故选A项。

6.B 据材料可知,1950—1985年世界人口和谷物产量增长的同时,能源消耗增长的速度更快,且1981年后粮食作物种植面积逐年下降,这意味着人类要继续发展就需要注意减少能源消耗和保护耕地。这体现了可持续发展的重要性,故选B项。材料所述与经济全球化问题无关,排除A项;材料把全人类作为一个整体,并未区分发达国家和发展中国家的差异,排除C项;材料并未体现世界上不同政治力量的发展变化,排除D项。

高考模拟练

1.C 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.A 8.B

1.C 据材料“令益予众庶稻,可种卑湿”“出土黍多的地方稻则少,出土稻多的地方黍则少”等可知,大禹治水成功后在低洼多水的地方种水稻,体现了大禹合理利用环境发展农业,黍喜寒冷干燥,水稻则喜高温湿润,在月庄遗址中出土黍多的地方稻则少,出土稻多的地方黍则少,体现了人们此时已经知晓作物习性并懂得合理利用环境进行种植,故选C项;没有南方农业发展情况作比较,无法断定北方传统农耕相对发达和北粟南稻格局已经形成,排除A、D两项;材料没有涉及南北经济文化交流频繁,排除B项。

2.C 据表格可知,稻米的各项数据高于粟米和黍米,二里头遗址位于河南,出土较多稻米表明当时的气候比当代温暖湿润,适宜稻子生长,故选C项;材料不涉及其他地区文明,不能得出二里头遗址的原始农业水平领先其他文明的结论,排除A项;B项表述与史实不符,排除;水稻属于水田作物,粟米和黍米属于旱地作物,原始农业以旱地作物为主的说法与表中的数据不符,排除D项。

3.A 据材料“麦田秧晚稻”“麦地皆青秧”“起麦秧稻田”等信息可知乡村地区普遍存在稻麦轮作的现象,反映了当时土地资源的高效利用,故选A项;材料只是客观描写稻麦轮作的场景,属于写实作品,与理学无关,排除B项;诗句并未具体说明耕作过程和生产工具,体现不出农业生产工具有重大革新,排除C项;材料并未说明稻麦的具体用途,无法体现“商品化程度提高”,排除D项。

4.A 据材料“中国古代酿酒以谷物……稻米和小麦……最重要的原料品种”可知,稻米和小麦成为酿酒最重要的原料品种,这说明作为人们粮食来源的稻米和小麦有了大量的剩余,这得益于宋代稻麦复种制的推广,故选A项;酿酒技术的提升不是原料品种变化的主要原因,排除B项;稻和小麦不是宋代以后新增加的农作物品种,排除C项;宋代经济重心的南移,更多的是影响了经济发展,对于酿酒主要原料的选择并无直接影响,排除D项。

知识拓展

精耕细作

精耕细作是对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系。铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础。提高土地利用率和土地生产率,是精耕细作技术体系的总目标。其作用是改变了农业环境,提高了土地生产率。

5.B 据材料“希腊古典时代,入侵者会把军队开入对方最好的平原……则会火烧庄稼,砍掉葡萄藤和橄榄树。双方作战的主力是以农民为主的重装步兵”可知希腊古典时代的战争中出现侵占平原、火烧庄稼等现象,表明当时希腊具有农耕文明特色,故选B项;材料体现不出农民赋役负担加重,排除A项;材料“如果对方拒不出战,则会火烧庄稼,砍掉葡萄藤和橄榄树”体现的是战争会破坏文明发展,排除C项;希腊古典时代入侵者侵入最好的平原是为了获得土地和土地上的收益,和民主政治体制无关,排除D项。

6.B 曲线图反映出17世纪以后,人口增长率迅速上升,人口数量打破长期低水平状态,这与哥伦布到达美洲后,带来的物种大交流关系密切,高产作物的推广促进人口增长,故答案选B项。17世纪后人口增长速度较快,“稳定增长”的表述不准确,排除A项;数据显示最高增长率出现在20世纪,工业革命发生于18世纪中后期,排除C项;两次世界大战发生于20世纪,据材料可知当时全球人口并未骤减,排除D项。

知识拓展

哥伦布大交换

1972年,美国历史学家艾尔弗雷德·W.克罗斯比出版了一本书《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》,提出了“哥伦布大交换”这一概念。不同于以往洲与洲之间的交往,哥伦布大交换是一场东半球与西半球、新旧大陆之间经济、政治、文化、宗教、动物、植物、人种、传染病以及思想观念的大规模交流与互动。

7.A 据材料可知,英国平均每人每年小麦消耗量逐渐减少,结合所学可知,谷物消耗量减少是因为其他可代替谷物的食品消耗量增加了,食品结构更加多元化,说明民众的生活水平提高了,故选A项;材料反映不出英国社会财富的分配状况,排除B项;材料体现的是英国平均每人每年小麦消耗量,反映不出贫富分化,排除C项;材料涉及的三个时间段内,英国并没有参与对其生产产生严重破坏的战争,排除D项。

8.B 据材料“快餐在世界各地流行,出售汉堡包、热狗、三明治、比萨、炸鸡、薯条等的快餐店迅速占领全球市场”并结合所学可知,快餐方便快捷,能满足人们快节奏的生活需求,故选B项;快餐高热量、高糖分的特点导致其营养价值大打折扣,排除A项;垄断组织指为获取高额利润,由多家大企业通过控股、协议、持股等方式建立的组织,快餐店不属于垄断组织,排除C项;经济全球化是以发达国家为主导的,跨国公司在经济全球化中起到重要推动作用,排除D项。

9.答案 (1)古代:起源早;以长江中下游地区为中心,逐步向外扩展;在粮食生产中的地位持续提高;种植技术不断进步。(4分)

近代:政府、大学和研究机构高度重视育种;通过广泛试验选取优良品种;大面积推广优良品种。(4分,任答2点即可)

(2)古代:以农耕经济为主;人口不断增长;精耕细作农业的不断发展;民本思想成为重要的执政理念。(4分)

近代:列强侵略、经济凋敝,粮食危机严重;国外先进育种技术传入;近代农业科技有所发展。(4分)

解析 (1)古代的特点,据材料一“长江中下游是中国水稻的起源地,并在距今5000—4000年左右推进到黄河流域和长江以南地区”得出起源早,以长江中下游地区为中心,逐步向外扩展;据材料一“稻米已养活了半数以上的中国人口”得出在粮食生产中的地位持续提高;据材料一“水稻种植技术……以耘田、烤田为主的田间管理技术”得出种植技术不断进步。近代的特点,据材料二“中央农业实验所”“中国各地开展水稻育种的大学和研究所”得出政府、大学和研究机构高度重视育种;据材料二“选出良种89个……育成经过鉴定推广的水稻新品种300多个”得出通过广泛试验选取优良品种;据材料二“在新中国成立初期大面积推广的品种就有10余个”得出大面积推广优良品种。

(2)古代,结合所学得出中国古代以农耕经济为主,且人口不断增长;据材料一“逐渐发展成以耕、耙、耖为主体的水田整地技术……烤田为主的田间管理技术”并结合所学得出精耕细作农业的不断发展;结合所学得出民本思想成为重要的执政理念。近代,据材料二“1933—1936年间”并结合所学得出列强侵略、经济凋敝,粮食危机严重;结合所学得出国外先进育种技术传入,近代农业科技有所发展。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化