1.1 《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(共22张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 1.1 《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(共22张PPT)统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 17:07:43 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

见 人 见 “志”

——《子路曾皙冉有公西华侍坐》

学习目标:

1. 以“志”观人,通过谈“志”了解子路等人的志向与形象。

2. 体会曾点的志向,思考孔子为什么赞同他。

3. 理解孔子礼乐治国的政治理想。

圣贤谈立志

孟子:先立乎其大者,则其小者不能夺也,此为大人而已矣。

程子:言学便以道为志,言人便以圣为志。

朱子:书不记,熟读可记;义不精,细思可精。惟有志不立,直是无着力处。只如而今贪利禄而不贪道义,要作贵人而不要做好人,皆是志不立之病。

阳明先生:

夫学,莫先于立志。志之不立,犹不种其根而徒事培壅灌溉,劳苦无成矣。

自古及今,有志而无成者则有之,未有无志而能有成者也。

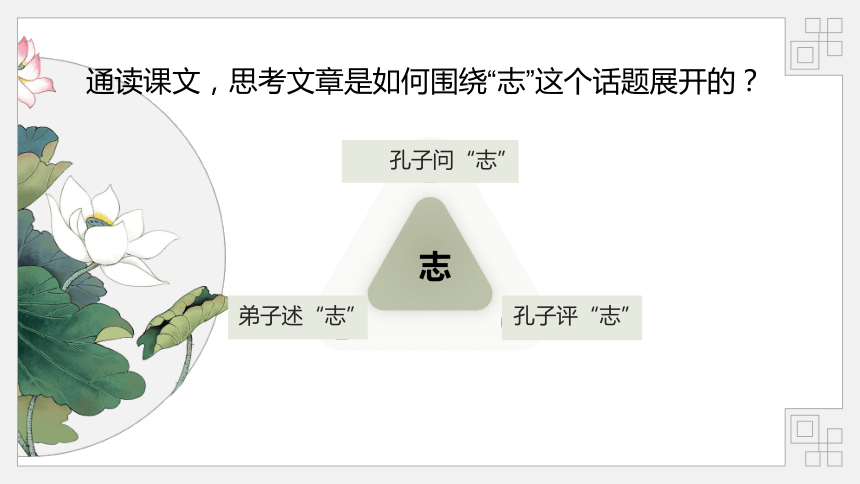

通读课文,思考文章是如何围绕“志”这个话题展开的?

志

孔子问“志”

弟子述“志”

孔子评“志”

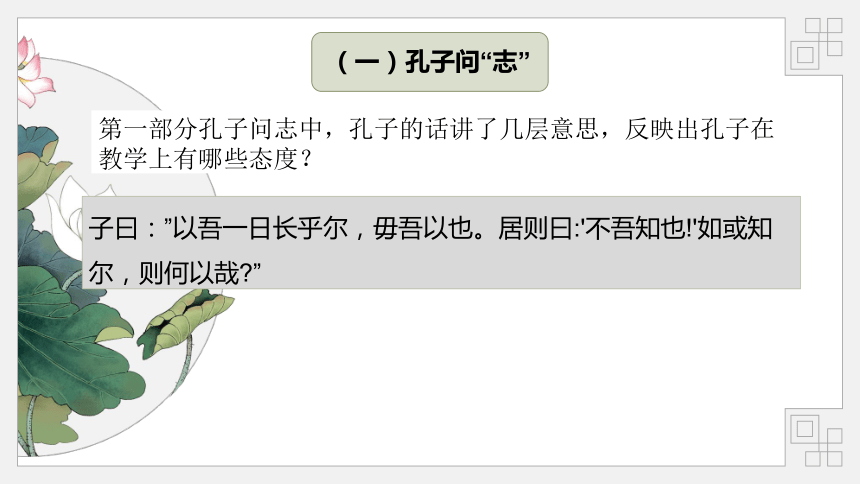

(一)孔子问“志”

子曰:”以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:'不吾知也!'如或知尔,则何以哉 ”

第一部分孔子问志中,孔子的话讲了几层意思,反映出孔子在教学上有哪些态度?

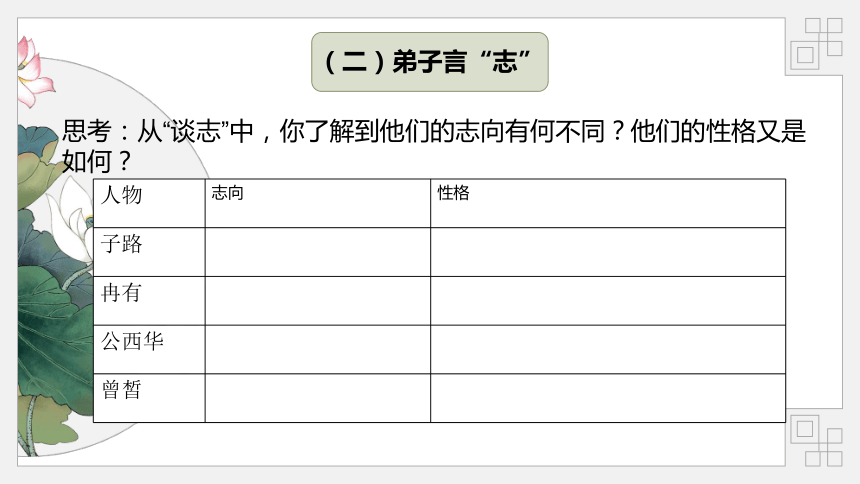

(二)弟子言“志”

思考:从“谈志”中,你了解到他们的志向有何不同?他们的性格又是如何?

人物 志向 性格

子路

冉有

公西华

曾皙

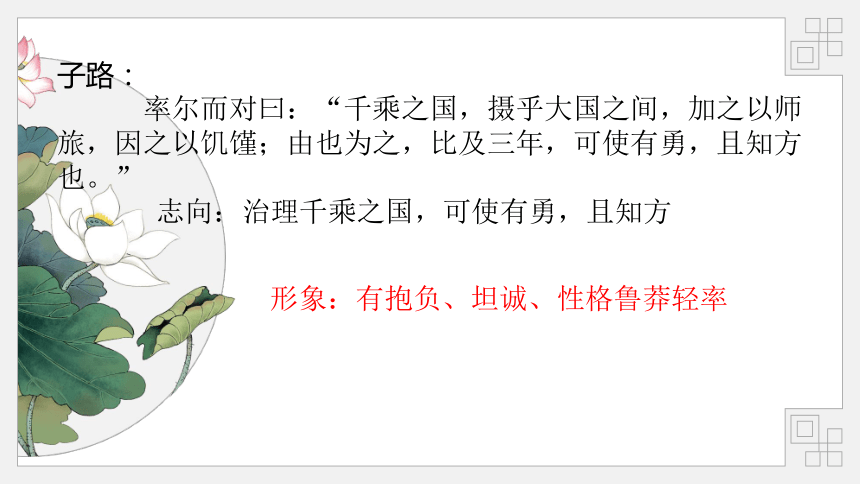

子路:

率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

志向:治理千乘之国,可使有勇,且知方

形象:有抱负、坦诚、性格鲁莽轻率

冉有:

方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。

志向:治理小国,可使足民,如其礼乐,以俟君子。

形象:谦虚、谨慎、说话有分寸

公西华:

非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

志向:愿为小相。

形象:谦恭有礼、娴于辞令

曾皙:

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

志向:异乎三子者之撰?

形象:有礼、从容

(三)孔子评“志”

人物 志向 点评

子路 治理千乘之国,可使有勇,且知方

冉有 治理小国,可使足民,如其礼乐,以俟君子

公西华 愿为小相

曾皙 异乎三子者之撰

其言不让(哂之)

安见方六七十如五六十而非邦也者

赤也为之小,孰能为之大

吾与点也

(四)以“志”观“治”

思考:曾点的志向究竟是什么?

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

曾皙勾勒了一幅“太平盛世图”

——民风淳朴,民德归厚,天下太平。

四位弟子治国的侧重点各有不同,子路以勇强国,有了勇国家才能安定。冉有侧重于以富强国,在安定的基础上才能使百姓富裕,然后才有了公西华的以礼治国,最后才有了曾皙的礼乐治国。

(四)以“志”观“治”

思考:从评志看孔子“礼乐治国”的思想。

①孔子“哂之”

《礼记·曲礼》:“侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。”

清代刘宝楠《论语正义》:“四子以子路为年长,自当先对,但亦当顾望,不得急遽先三人也。”

孔子认为,“侍于君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。” (《论语·季氏》)。和长者打交道所忌有三:不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿,不看长者脸色而率性直说叫做睁眼瞎。

(四)以“志”观“治”

思考:从评志看孔子“礼乐治国”的思想。

(1)名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错手足。(《论语·子路》

(2)尝独立,鲤趋而过庭。曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰:“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。(《论语·季氏》)

(四)以“志”观“治”

思考:从评志看孔子“礼乐治国”的思想。

①孔子“与之”

(1)仲尼与点,盖美其乐王道也。余人则志在诸侯,故仲尼不取。

——唐·韩愈、李翱合撰《论语笔解》

(2)孔子与曾点者,以点之所言为太平社会之缩影。

——杨树达《论语疏证》

(3)三子皆欲得国而治之,故夫子不取。曾点,狂者也,未必能为圣人之事,而能知夫子之志。故曰浴乎沂,风乎舞雩,咏而归,言乐而得其所也。孔子之志,在于老者安之,朋友信之,少者怀之,使万物莫不遂其性。曾点知之,故孔子喟然叹曰:吾与点也。

——宋·朱熹《四书集注》

四、以“志”观“治”

孔子的礼治思想在对四个弟子的志向的评价中有充分体现。孔子对子路“哂之”,是因为“为国以礼,其言不让”。孔子认为长者不问而答,是不符合“礼”的,对冉有、公西华的感叹也是因为他们两个都是在孔子问话后才回答自己的志向的,并且两人都提到了礼治教化。曾皙述志时描绘了幅春游图,这一幅图画是国家安定,百姓安居的体现,而国家安定,百姓安居正是孔子礼治社会的理想形态。孔子“与点”,实际上就是在表明自己“礼治”的思想观点。

(四)以“志”观“治”

第一,与孔子治理国家的理念有关。孔子反对暴政,主张仁政,讲求“礼治”,注重文教德化。曾皙所描绘的“春游图”正是太平治世的安详自得、教化礼乐寓于其中的生活素描图,这恰是孔子的政治理想。

第二,与当时的社会现实有关。春秋战国,战争频繁,动乱不安。孔子不满这样的现实,期望出现治世太平、和乐安详的理想社会。曾晢描绘的春游图暗合孔子的理想。

第三,孔子更欣赏曾皙的人品和用世精神。在孔子看来,尽管子路、冉求、公西华都有远大志向,但都离不开自我英雄主义,而且都偏于直接从政治着手。但曾皙着重在于“大众化的”文教德化,求得富强康乐。这种理想含蓄地道出了孔子的心事。此外,曾皙的谦逊有礼和旷达潇洒,也是孔子欣赏之处。

孔子政治主张“礼治”,即以礼治理国家。他主张“入仕”,要求读书人能够“修身、齐家、治国、平天下”。孔子说,恭敬而无礼就容易劳累,谨慎而无礼就容易畏缩,勇猛而无礼则容易闯祸,直率而无礼则容易尖刻伤人。所以,“礼”可以通过外在的规范使人的品格达到一个中正的状态,从而不背离正道,成为文质彬彬,内外兼修的君子,这就是个人的“和”。通过修身成为君子之后,再把“礼”推行于天下,做到“君君、臣臣、父父、子子”,每个人都各就其位,各尽其职,社会也就有秩序了。这时再用礼来教化百姓,百姓才能“有耻且格”,达到“知方”的状态。

孔子的礼治思想

清代袁枚在《随园诗话》中说道:"才欲其大,志欲其小。才大,则任事有余;志小,则愿无不足。"

请结合四位弟子的志向,谈谈你对这句话的理解。

作业布置

如果你想了解中国的历史,你就不能不了解孔子;如果你想研究中国的文化,你就不能不研究《论语》。《论语》是中国文化的一座宝库,它那博大精深的思想,历经千年不朽。

谢谢收看

见 人 见 “志”

——《子路曾皙冉有公西华侍坐》

学习目标:

1. 以“志”观人,通过谈“志”了解子路等人的志向与形象。

2. 体会曾点的志向,思考孔子为什么赞同他。

3. 理解孔子礼乐治国的政治理想。

圣贤谈立志

孟子:先立乎其大者,则其小者不能夺也,此为大人而已矣。

程子:言学便以道为志,言人便以圣为志。

朱子:书不记,熟读可记;义不精,细思可精。惟有志不立,直是无着力处。只如而今贪利禄而不贪道义,要作贵人而不要做好人,皆是志不立之病。

阳明先生:

夫学,莫先于立志。志之不立,犹不种其根而徒事培壅灌溉,劳苦无成矣。

自古及今,有志而无成者则有之,未有无志而能有成者也。

通读课文,思考文章是如何围绕“志”这个话题展开的?

志

孔子问“志”

弟子述“志”

孔子评“志”

(一)孔子问“志”

子曰:”以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:'不吾知也!'如或知尔,则何以哉 ”

第一部分孔子问志中,孔子的话讲了几层意思,反映出孔子在教学上有哪些态度?

(二)弟子言“志”

思考:从“谈志”中,你了解到他们的志向有何不同?他们的性格又是如何?

人物 志向 性格

子路

冉有

公西华

曾皙

子路:

率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

志向:治理千乘之国,可使有勇,且知方

形象:有抱负、坦诚、性格鲁莽轻率

冉有:

方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。

志向:治理小国,可使足民,如其礼乐,以俟君子。

形象:谦虚、谨慎、说话有分寸

公西华:

非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

志向:愿为小相。

形象:谦恭有礼、娴于辞令

曾皙:

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

志向:异乎三子者之撰?

形象:有礼、从容

(三)孔子评“志”

人物 志向 点评

子路 治理千乘之国,可使有勇,且知方

冉有 治理小国,可使足民,如其礼乐,以俟君子

公西华 愿为小相

曾皙 异乎三子者之撰

其言不让(哂之)

安见方六七十如五六十而非邦也者

赤也为之小,孰能为之大

吾与点也

(四)以“志”观“治”

思考:曾点的志向究竟是什么?

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

曾皙勾勒了一幅“太平盛世图”

——民风淳朴,民德归厚,天下太平。

四位弟子治国的侧重点各有不同,子路以勇强国,有了勇国家才能安定。冉有侧重于以富强国,在安定的基础上才能使百姓富裕,然后才有了公西华的以礼治国,最后才有了曾皙的礼乐治国。

(四)以“志”观“治”

思考:从评志看孔子“礼乐治国”的思想。

①孔子“哂之”

《礼记·曲礼》:“侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。”

清代刘宝楠《论语正义》:“四子以子路为年长,自当先对,但亦当顾望,不得急遽先三人也。”

孔子认为,“侍于君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。” (《论语·季氏》)。和长者打交道所忌有三:不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿,不看长者脸色而率性直说叫做睁眼瞎。

(四)以“志”观“治”

思考:从评志看孔子“礼乐治国”的思想。

(1)名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错手足。(《论语·子路》

(2)尝独立,鲤趋而过庭。曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰:“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。(《论语·季氏》)

(四)以“志”观“治”

思考:从评志看孔子“礼乐治国”的思想。

①孔子“与之”

(1)仲尼与点,盖美其乐王道也。余人则志在诸侯,故仲尼不取。

——唐·韩愈、李翱合撰《论语笔解》

(2)孔子与曾点者,以点之所言为太平社会之缩影。

——杨树达《论语疏证》

(3)三子皆欲得国而治之,故夫子不取。曾点,狂者也,未必能为圣人之事,而能知夫子之志。故曰浴乎沂,风乎舞雩,咏而归,言乐而得其所也。孔子之志,在于老者安之,朋友信之,少者怀之,使万物莫不遂其性。曾点知之,故孔子喟然叹曰:吾与点也。

——宋·朱熹《四书集注》

四、以“志”观“治”

孔子的礼治思想在对四个弟子的志向的评价中有充分体现。孔子对子路“哂之”,是因为“为国以礼,其言不让”。孔子认为长者不问而答,是不符合“礼”的,对冉有、公西华的感叹也是因为他们两个都是在孔子问话后才回答自己的志向的,并且两人都提到了礼治教化。曾皙述志时描绘了幅春游图,这一幅图画是国家安定,百姓安居的体现,而国家安定,百姓安居正是孔子礼治社会的理想形态。孔子“与点”,实际上就是在表明自己“礼治”的思想观点。

(四)以“志”观“治”

第一,与孔子治理国家的理念有关。孔子反对暴政,主张仁政,讲求“礼治”,注重文教德化。曾皙所描绘的“春游图”正是太平治世的安详自得、教化礼乐寓于其中的生活素描图,这恰是孔子的政治理想。

第二,与当时的社会现实有关。春秋战国,战争频繁,动乱不安。孔子不满这样的现实,期望出现治世太平、和乐安详的理想社会。曾晢描绘的春游图暗合孔子的理想。

第三,孔子更欣赏曾皙的人品和用世精神。在孔子看来,尽管子路、冉求、公西华都有远大志向,但都离不开自我英雄主义,而且都偏于直接从政治着手。但曾皙着重在于“大众化的”文教德化,求得富强康乐。这种理想含蓄地道出了孔子的心事。此外,曾皙的谦逊有礼和旷达潇洒,也是孔子欣赏之处。

孔子政治主张“礼治”,即以礼治理国家。他主张“入仕”,要求读书人能够“修身、齐家、治国、平天下”。孔子说,恭敬而无礼就容易劳累,谨慎而无礼就容易畏缩,勇猛而无礼则容易闯祸,直率而无礼则容易尖刻伤人。所以,“礼”可以通过外在的规范使人的品格达到一个中正的状态,从而不背离正道,成为文质彬彬,内外兼修的君子,这就是个人的“和”。通过修身成为君子之后,再把“礼”推行于天下,做到“君君、臣臣、父父、子子”,每个人都各就其位,各尽其职,社会也就有秩序了。这时再用礼来教化百姓,百姓才能“有耻且格”,达到“知方”的状态。

孔子的礼治思想

清代袁枚在《随园诗话》中说道:"才欲其大,志欲其小。才大,则任事有余;志小,则愿无不足。"

请结合四位弟子的志向,谈谈你对这句话的理解。

作业布置

如果你想了解中国的历史,你就不能不了解孔子;如果你想研究中国的文化,你就不能不研究《论语》。《论语》是中国文化的一座宝库,它那博大精深的思想,历经千年不朽。

谢谢收看

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])