4.5水循环与水资源 教案(表格式)沪粤版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 4.5水循环与水资源 教案(表格式)沪粤版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 136.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 13:32:11 | ||

图片预览

文档简介

4.5 水循环与水资源

物理观念:认识自然界中的水循环;知道云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成过程;了解我国和当地的水资源状况;知道人类面临的水资源危机。

科学思维:能用水的三态变化说明自然界中的一些水循环现象。

科学探究:通过了解自然界中的水循环过程,体验其中的物态变化过程。

科学态度与责任:培养学生节约用水、保护水资源的意识。

教学重点:知道云、雨、雹、雪、雾、露、霜等自然现象的成因,了解自然界中的水循环过程。

教学难点:正确区分并解释云、雨、雹、雪、雾、露、霜等自然现象的成因。

教师准备:多媒体资料。

学生准备:教材等学习用品。

教学环节 设计意图

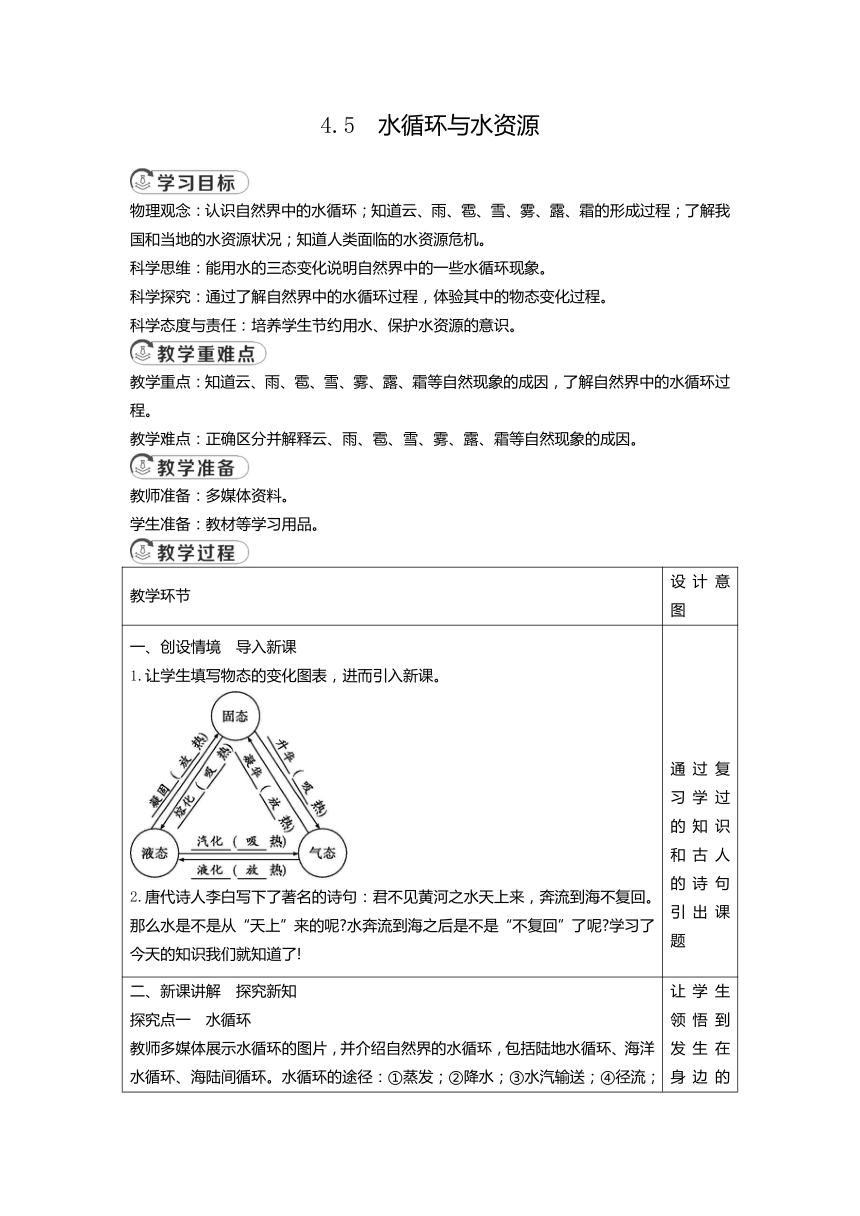

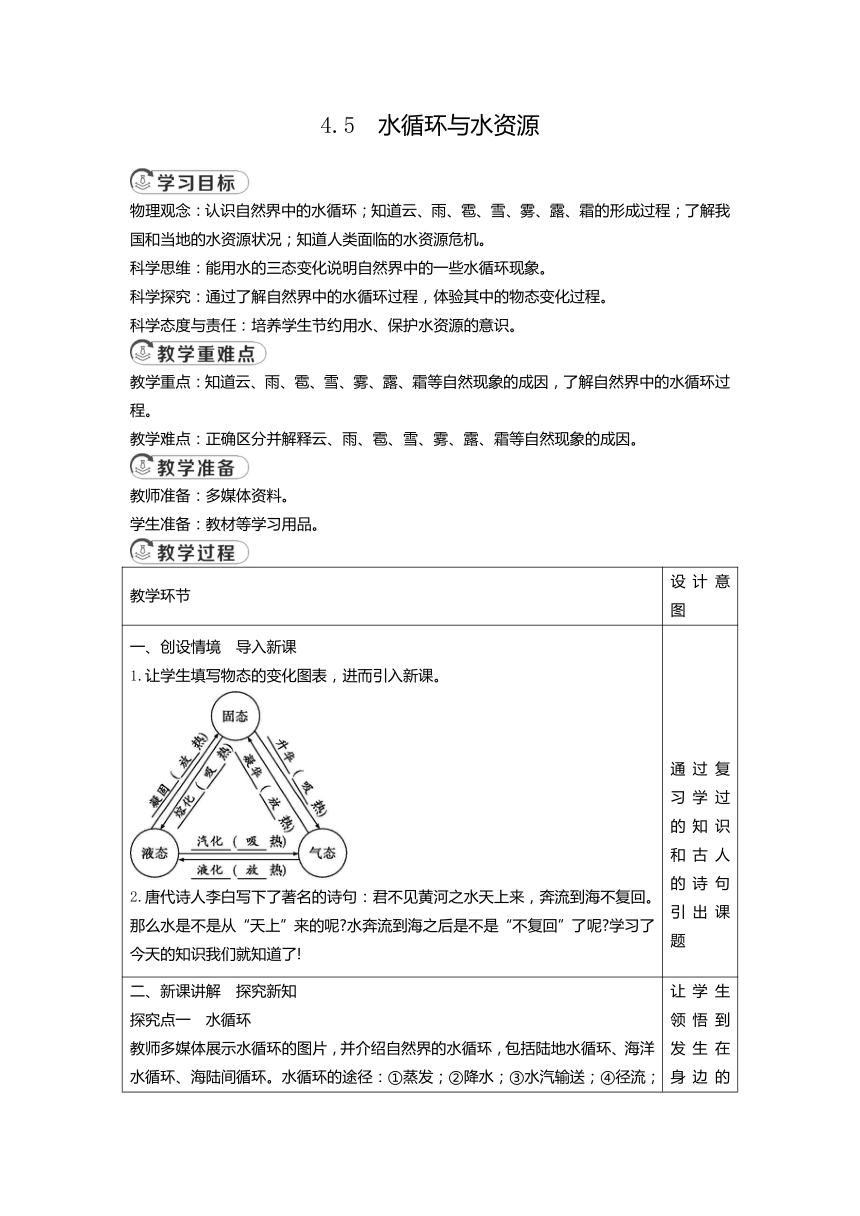

一、创设情境 导入新课 1.让学生填写物态的变化图表,进而引入新课。 2.唐代诗人李白写下了著名的诗句:君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。那么水是不是从“天上”来的呢 水奔流到海之后是不是“不复回”了呢 学习了今天的知识我们就知道了! 通过复习学过的知识和古人的诗句引出课题

二、新课讲解 探究新知 探究点一 水循环 教师多媒体展示水循环的图片,并介绍自然界的水循环,包括陆地水循环、海洋水循环、海陆间循环。水循环的途径:①蒸发;②降水;③水汽输送;④径流;⑤蒸腾。 探究点二 云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成 学生阅读教材第112~114页“云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成”,并回答以下问题。 问题1:云、雨、雹、雪、雾、露、霜是十分常见的自然现象,你知道它们是怎样形成的吗 生1:云:水蒸气上升到气温较低的高空,凝结成小水珠或凝华成小冰晶,形成一朵朵白色的云。 让学生领悟到发生在身边的水循环是一件非常常见的现象

生2:雨:白云若遇到冷空气,云中的小水珠相互凝聚,形成大水珠下降成为雨;若云层中的小冰晶凝聚变大,下落过程中熔化成大水珠,也会形成雨。 生3:雹:云中的水滴遇到猛烈上升的气流,被带到0℃以下的高空时,便凝结成雪珠、小冰晶或雹子;当气流减弱时,雪珠、小冰晶或雹子回落;上升气流再增大时,它们再上升;如此上下翻腾,它们就可能逐渐形成大冰雹,直接落到地面。 生4:雪:在冬天,高空更寒冷,温度急剧下降,水蒸气直接凝华为小冰晶,这就是美丽的雪花。 生5:雾:若地面附近的水蒸气较多,并遇上冷空气,则水蒸气会以空中的尘埃为核心凝结成小水滴,这就是雾。 生6:露:空气中的水蒸气黎明前遇到温度较低的树叶、花草等,液化成小水珠附在它们的表面,这就是露。 生7:霜:冬天的早晨,地面的气温特别低,水蒸气便凝华为白茫茫的霜。 问题2:你能把云、雨、雪、露、雾、霜、雹形成过程中涉及物态变化名称总结出来吗 生8:云-液化、凝华,雨-液化、熔化,雹-凝固,雪-凝华,雾-液化,露-液化,霜-凝华。 教师总结:自然界中的水循环实质就是水的三态在发生变化。 探究点三 水资源 学生阅读教材第114~117页,并回答以下问题。 问题1:地球上咸水与淡水所占的百分比是多少 生1:咸水97.47%;淡水2.53%。 问题2:淡水都可以被利用吗 生2:不可以,大部分淡水被固化在南极洲和格陵兰岛的冰盖中,人类难以利用。 问题3:导致水资源危机的主要原因是什么 生3:受到污染和过量使用。 问题4:水资源受到污染的原因有哪些 生4:城市工业区的污水排放,酸雨的污染,热污染;农业区使用化肥、杀虫剂、除草剂引起的污染,以及灌溉中的盐污染;生活用水污染,如含磷洗涤剂的污染等。 问题5:怎样才能有效、合理地使用水资源呢 生5:首先,人类应尽量减少对水资源的污染,并采用先进技术对污水进行处理,使水资源能够循环利用。其次,要提高水的使用效率和节约用水。最后要加强水资源的有效管理,制定有关节水的法规,有效地使用水资源。 自学教材结合教师讲解,让学生在老师有目的的引导下,发挥主观能动性,获取知识。认识到水资源的珍贵与危机

三、归纳概括 课堂小结 学生讨论发言,梳理本节知识要点。 培养学生归纳总结的意识和能力

4.5 水资源与水循环

一、自然界中的水循环

水循环:地球上的水处于不停的运动变化之中。

二、云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成

三、水是珍贵的资源

四、有效、合理利用水资源

本节是关于水循环和水资源的知识,教学过程中结合书本及网络上的资料,让学生认识水循环的过程,可用淡水资源少而分布不均匀,以及浪费与污染的严峻形势,增强他们节约用水、保护水资源的科学态度与责任。

本课还需要改进的是应该让学生在课前通过查找报刊、互联网搜索等方式搜集一些关于水循环以及水资源的资料,用他们自己的材料对照书本的知识,提高学生学习的主动性。

物理观念:认识自然界中的水循环;知道云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成过程;了解我国和当地的水资源状况;知道人类面临的水资源危机。

科学思维:能用水的三态变化说明自然界中的一些水循环现象。

科学探究:通过了解自然界中的水循环过程,体验其中的物态变化过程。

科学态度与责任:培养学生节约用水、保护水资源的意识。

教学重点:知道云、雨、雹、雪、雾、露、霜等自然现象的成因,了解自然界中的水循环过程。

教学难点:正确区分并解释云、雨、雹、雪、雾、露、霜等自然现象的成因。

教师准备:多媒体资料。

学生准备:教材等学习用品。

教学环节 设计意图

一、创设情境 导入新课 1.让学生填写物态的变化图表,进而引入新课。 2.唐代诗人李白写下了著名的诗句:君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。那么水是不是从“天上”来的呢 水奔流到海之后是不是“不复回”了呢 学习了今天的知识我们就知道了! 通过复习学过的知识和古人的诗句引出课题

二、新课讲解 探究新知 探究点一 水循环 教师多媒体展示水循环的图片,并介绍自然界的水循环,包括陆地水循环、海洋水循环、海陆间循环。水循环的途径:①蒸发;②降水;③水汽输送;④径流;⑤蒸腾。 探究点二 云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成 学生阅读教材第112~114页“云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成”,并回答以下问题。 问题1:云、雨、雹、雪、雾、露、霜是十分常见的自然现象,你知道它们是怎样形成的吗 生1:云:水蒸气上升到气温较低的高空,凝结成小水珠或凝华成小冰晶,形成一朵朵白色的云。 让学生领悟到发生在身边的水循环是一件非常常见的现象

生2:雨:白云若遇到冷空气,云中的小水珠相互凝聚,形成大水珠下降成为雨;若云层中的小冰晶凝聚变大,下落过程中熔化成大水珠,也会形成雨。 生3:雹:云中的水滴遇到猛烈上升的气流,被带到0℃以下的高空时,便凝结成雪珠、小冰晶或雹子;当气流减弱时,雪珠、小冰晶或雹子回落;上升气流再增大时,它们再上升;如此上下翻腾,它们就可能逐渐形成大冰雹,直接落到地面。 生4:雪:在冬天,高空更寒冷,温度急剧下降,水蒸气直接凝华为小冰晶,这就是美丽的雪花。 生5:雾:若地面附近的水蒸气较多,并遇上冷空气,则水蒸气会以空中的尘埃为核心凝结成小水滴,这就是雾。 生6:露:空气中的水蒸气黎明前遇到温度较低的树叶、花草等,液化成小水珠附在它们的表面,这就是露。 生7:霜:冬天的早晨,地面的气温特别低,水蒸气便凝华为白茫茫的霜。 问题2:你能把云、雨、雪、露、雾、霜、雹形成过程中涉及物态变化名称总结出来吗 生8:云-液化、凝华,雨-液化、熔化,雹-凝固,雪-凝华,雾-液化,露-液化,霜-凝华。 教师总结:自然界中的水循环实质就是水的三态在发生变化。 探究点三 水资源 学生阅读教材第114~117页,并回答以下问题。 问题1:地球上咸水与淡水所占的百分比是多少 生1:咸水97.47%;淡水2.53%。 问题2:淡水都可以被利用吗 生2:不可以,大部分淡水被固化在南极洲和格陵兰岛的冰盖中,人类难以利用。 问题3:导致水资源危机的主要原因是什么 生3:受到污染和过量使用。 问题4:水资源受到污染的原因有哪些 生4:城市工业区的污水排放,酸雨的污染,热污染;农业区使用化肥、杀虫剂、除草剂引起的污染,以及灌溉中的盐污染;生活用水污染,如含磷洗涤剂的污染等。 问题5:怎样才能有效、合理地使用水资源呢 生5:首先,人类应尽量减少对水资源的污染,并采用先进技术对污水进行处理,使水资源能够循环利用。其次,要提高水的使用效率和节约用水。最后要加强水资源的有效管理,制定有关节水的法规,有效地使用水资源。 自学教材结合教师讲解,让学生在老师有目的的引导下,发挥主观能动性,获取知识。认识到水资源的珍贵与危机

三、归纳概括 课堂小结 学生讨论发言,梳理本节知识要点。 培养学生归纳总结的意识和能力

4.5 水资源与水循环

一、自然界中的水循环

水循环:地球上的水处于不停的运动变化之中。

二、云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成

三、水是珍贵的资源

四、有效、合理利用水资源

本节是关于水循环和水资源的知识,教学过程中结合书本及网络上的资料,让学生认识水循环的过程,可用淡水资源少而分布不均匀,以及浪费与污染的严峻形势,增强他们节约用水、保护水资源的科学态度与责任。

本课还需要改进的是应该让学生在课前通过查找报刊、互联网搜索等方式搜集一些关于水循环以及水资源的资料,用他们自己的材料对照书本的知识,提高学生学习的主动性。

同课章节目录