纲要(下)第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 学案(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 364.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 17:50:00 | ||

图片预览

文档简介

第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

课标要求:

了解新航路的开辟及其引发的人口、物种和商品等的全球性流动,理解人类认识世界的视野和能力的改变,以及对世界各区域文明的不同影响;理解新航路的开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

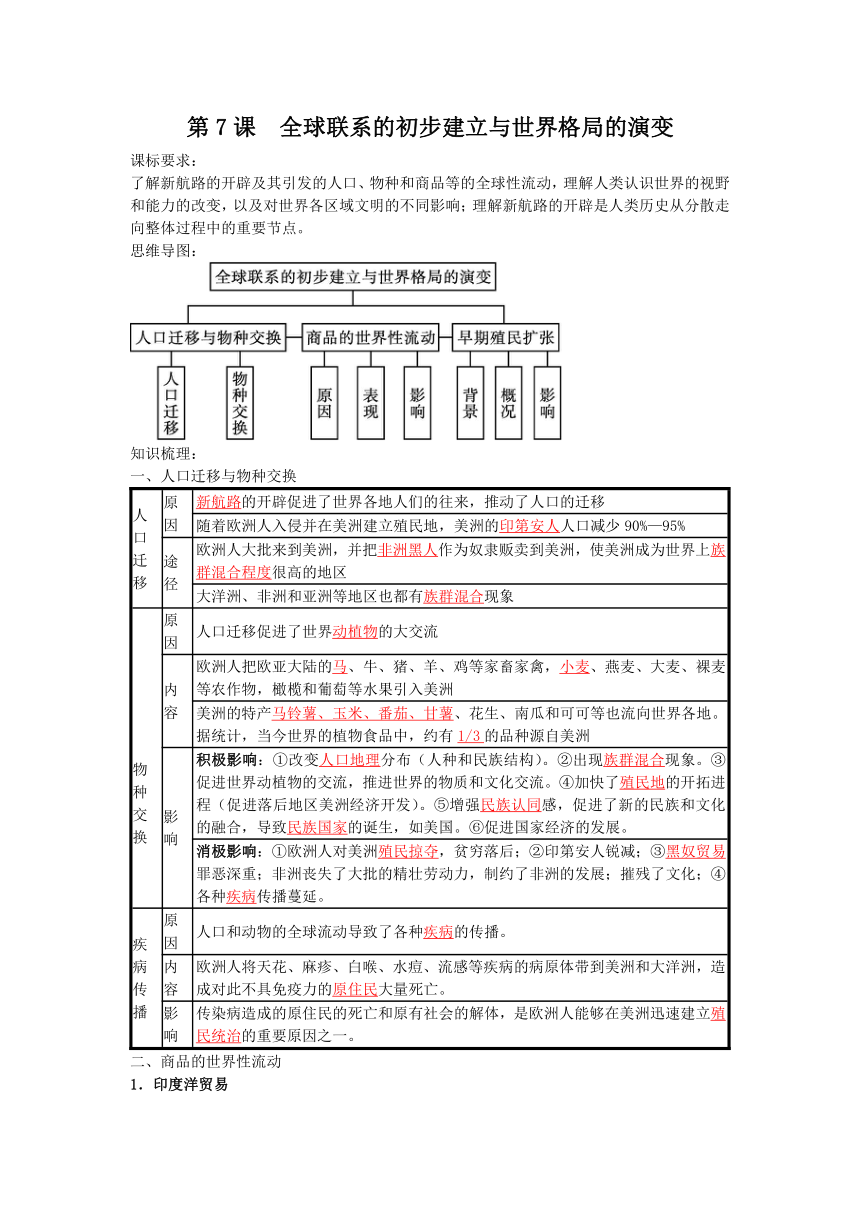

思维导图:

知识梳理:

一、人口迁移与物种交换

人口 迁移 原因 新航路的开辟促进了世界各地人们的往来,推动了人口的迁移

随着欧洲人入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口减少90%—95%

途径 欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,使美洲成为世界上族群混合程度很高的地区

大洋洲、非洲和亚洲等地区也都有族群混合现象

物种 交换 原因 人口迁移促进了世界动植物的大交流

内容 欧洲人把欧亚大陆的马、牛、猪、羊、鸡等家畜家禽,小麦、燕麦、大麦、裸麦等农作物,橄榄和葡萄等水果引入美洲

美洲的特产马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜和可可等也流向世界各地。据统计,当今世界的植物食品中,约有1/3的品种源自美洲

影响 积极影响:①改变人口地理分布(人种和民族结构)。②出现族群混合现象。③促进世界动植物的交流,推进世界的物质和文化交流。④加快了殖民地的开拓进程(促进落后地区美洲经济开发)。⑤增强民族认同感,促进了新的民族和文化的融合,导致民族国家的诞生,如美国。⑥促进国家经济的发展。

消极影响:①欧洲人对美洲殖民掠夺,贫穷落后;②印第安人锐减;③黑奴贸易罪恶深重;非洲丧失了大批的精壮劳动力,制约了非洲的发展;摧残了文化;④各种疾病传播蔓延。

疾病 传播 原因 人口和动物的全球流动导致了各种疾病的传播。

内容 欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲,造成对此不具免疫力的原住民大量死亡。

影响 传染病造成的原住民的死亡和原有社会的解体,是欧洲人能够在美洲迅速建立殖民统治的重要原因之一。

二、商品的世界性流动

1.印度洋贸易

新航路开辟后,欧洲商人很快出现在印度洋的贸易中,并且在与阿拉伯商人的竞争中逐渐占据优势。

2.大西洋贸易

(1)欧美贸易:欧洲人通过开辟出的多条航线和沿海港口,将欧洲生产的手工制品运到美洲出售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草。

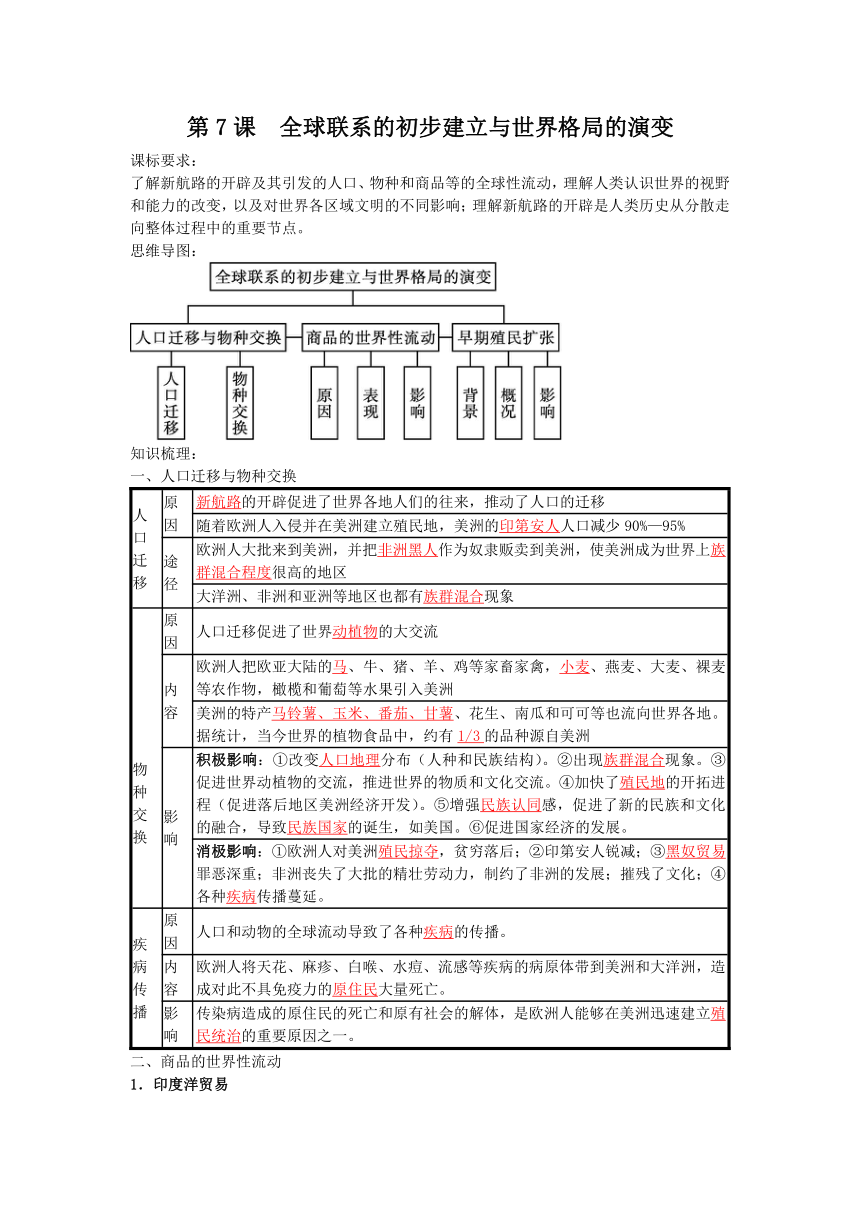

(2)三角贸易

原因 殖民者的残酷压榨和传染病的流行,造成印第安人大量死亡,美洲劳动力严重缺乏

过程 欧洲商人把欧洲生产的纺织品、枪支和手工制品等运到非洲,从当地酋长手里换取黑人,欧洲人自己也抓捕非洲黑人,然后把他们运到美洲卖为奴隶,形成了罪恶的“三角贸易”

【图解历史】大西洋“三角贸易”航程图示及影响

3.太平洋贸易:丝银贸易

(1)葡萄牙:以中国澳门为主要中转站的海上贸易网络。

①概念:葡萄牙人入居中国澳门后,很快便形成以澳门为主要中转站的海上贸易网络,贸易路线跨越大西洋、印度洋和太平洋。

②内容

中欧贸易 葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国进行贸易,获取大量白银。

中日贸易 随着中国对白银需求的增长,葡萄牙人便以澳门为据点,参与中日之间的丝银贸易。

(2)西班牙:“马尼拉大帆船”贸易网络

①概念:西班牙经营的横跨太平洋的贸易,主要在其两大殖民地菲律宾和墨西哥之间进行。

②内容:西班牙武装商船“马尼拉大帆船”,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。

(3)丝银贸易的影响

①日本与美洲的白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。

②一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。

【知识归纳】15-17世纪世界主要贸易网络

印度洋贸易 大西洋贸易 太平洋贸易 围绕中国的贸易网络

欧洲人占优势:金银→丝、茶、香料、瓷器、仿制品等 “三角贸易”:欧洲制造品→非洲黑奴→美洲金银、棉花、烟草、毛皮等 (1)葡萄牙的澳门中转贸易:跨越大西洋、印度洋和太平洋;参与中日丝银贸易 (2)西班牙的横跨太平洋贸易 日本与美洲的白银大量流入中国,刺激了中国东南沿海地区经济的发展;促进明朝白银货币化

三、早期殖民扩张

1.早期殖民扩张的概况

葡萄牙 16世纪,葡萄牙将巴西变成殖民地,并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲和中国澳门等地建立了几十个殖民据点和商站

西班牙 西班牙的殖民侵略以美洲为主,除巴西之外的中、南美洲广大地区,以及亚洲的菲律宾逐渐沦为西班牙的殖民地

其他列强 17世纪,荷兰、英国、法国也在亚洲、非洲、北美洲建立了多个殖民地

2.早期殖民扩张的影响

(1)非洲、美洲:①社会发展进程被中断,原有相对平衡的多元文明格局被打破,当地人民遭遇巨大灾难;②印第安人被大量屠杀,他们的文明遭到毁灭性打击;③很多非洲人在三角贸易中成为奴隶。

(2)亚洲:古老帝国受到冲击。

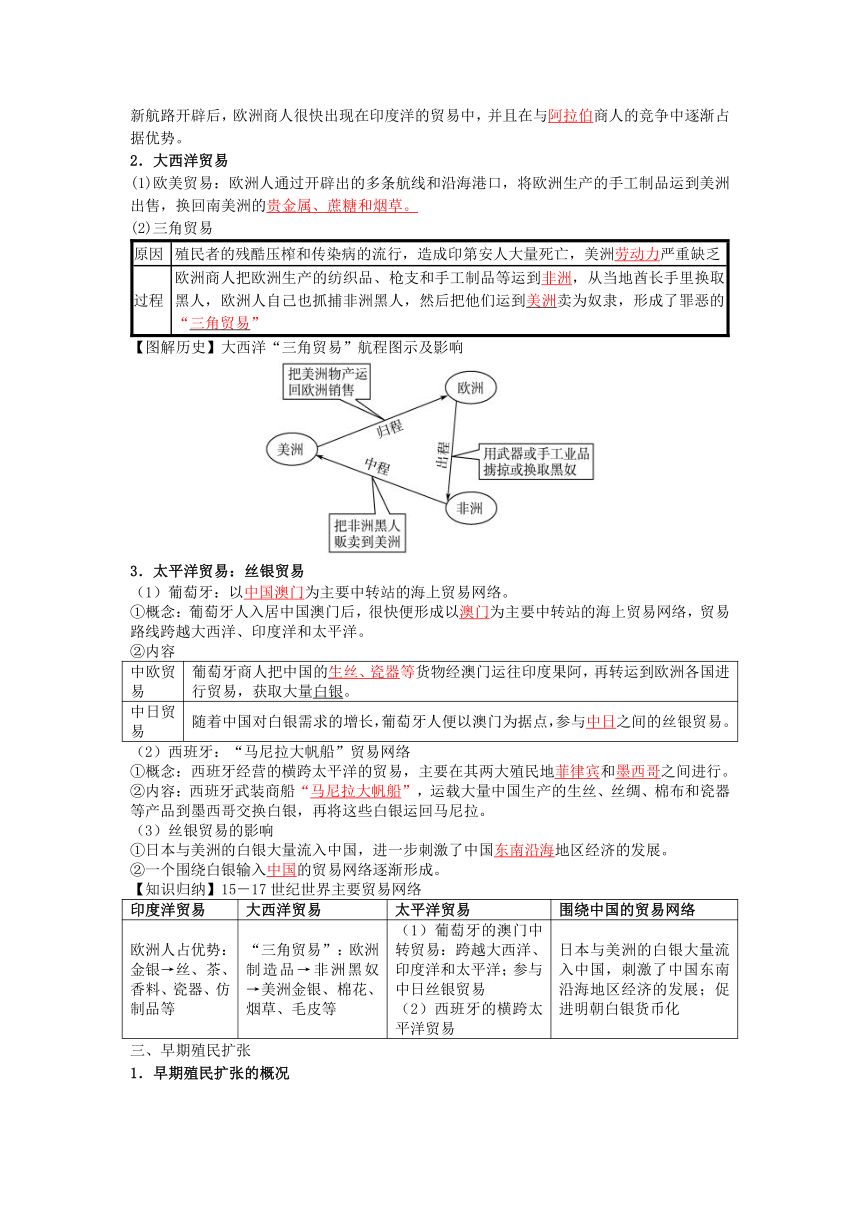

(3)欧洲:促进欧洲资本主义的发展;资本主义世界市场雏形出现。

【图解历史】“价格革命”

(4)世界:人类进入大变革时代

【深入探究】

1、运用多元史观认识新航路开辟及早期殖民扩张

①革命史观:新航路开辟后,西方国家走上了殖民扩张与对外掠夺之路,给亚非拉地区人民带来了深重灾难,亚非拉地区人民反抗其殖民扩张与掠夺具有正义性。

②全球史观(整体史观):新航路开辟后,打破了各大洲之间相对孤立的状态,促使世界各大洲的联系加强;殖民扩张促使世界逐渐连成一个整体,使世界市场的雏形开始形成与扩展。

③文明史观:新航路开辟与殖民扩张,使世界各地的文明相互碰撞与交融,是人类文明交流融合之路,促进人类文明的发展。

④现代化史观:新航路开辟后,西欧国家殖民扩张,为资本主义发展积累了大量资本,促进了西欧资本主义发展和资产阶级的壮大,推动了近代资本主义工业文明的到来;客观上促进了世界落后地区的政治、经济、思想的发展,成为人类走向近代化的最初起步。

⑤社会史观:新航路开辟后,世界各地商业交流加强,各种物种交流、交换,增加了人类的食品种类,改变了人们的饮食结构和生活习惯。

2、欧洲早期殖民扩张与掠夺的影响

(1)对世界市场而言:殖民扩张与掠夺是资本主义列强建立世界市场的主要途径,使资本主义世界市场得到进一步拓展。

(2)对欧洲殖民国家而言:从殖民地掠夺的大量财富转化为资本,推动了欧洲国家资本主义的发展,为资本主义的发展提供了资本的原始积累。

(3)对殖民地而言:使美洲、非洲和亚洲国家卷入资本主义世界市场,给殖民地人民带来了深重的灾难。

(4)对国际关系而言:政治经济发展的不平衡性,导致了殖民争霸战争的频繁发生。

【知识拓展】

1.“三角贸易”发生的原因:

(1)新航路开辟后,西方列强走上了殖民扩张和殖民掠夺的道路。

(2)欧洲殖民者在美洲建立的种植园,需要大量劳动力。

(3)殖民者的残酷压榨和传染病的流行,造成印第安人大量死亡,美洲劳动力严重缺乏。

(4)贩卖黑人奴隶可以获取暴利。

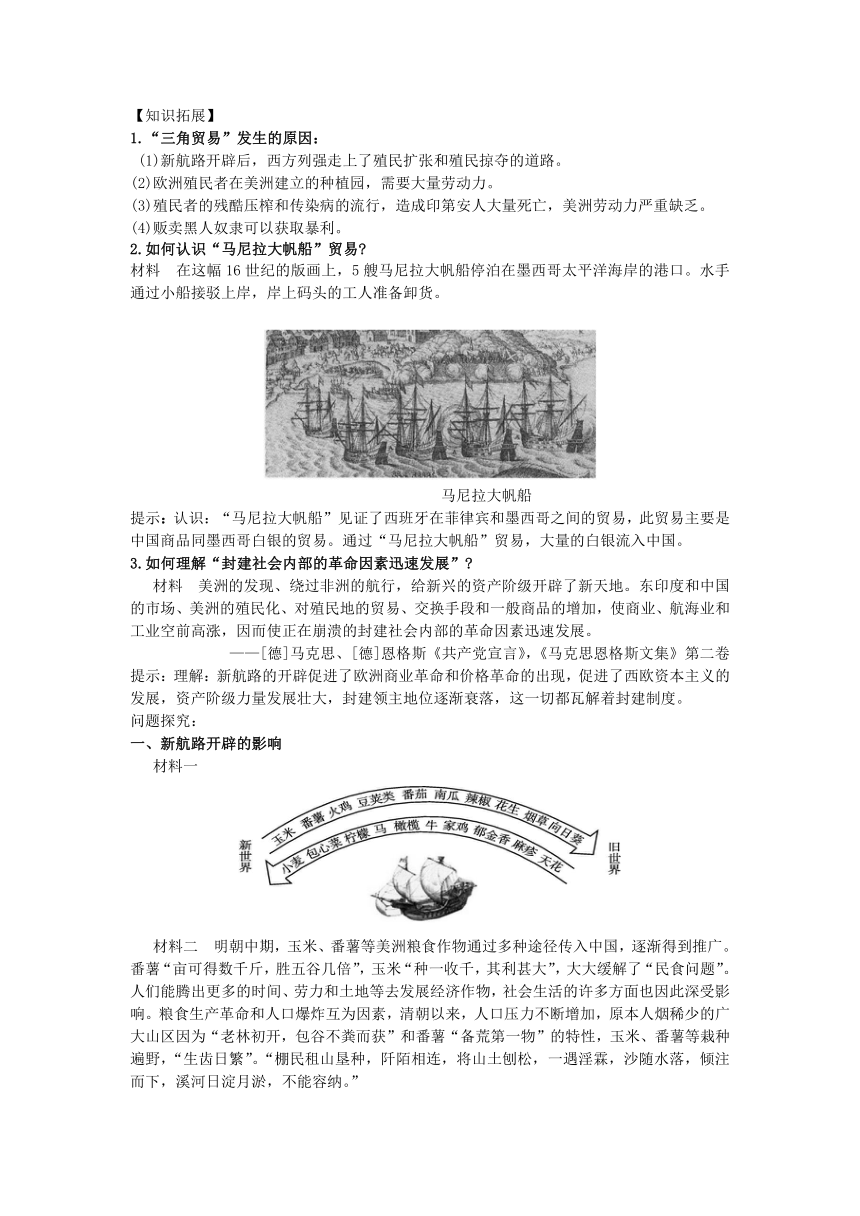

2.如何认识“马尼拉大帆船”贸易

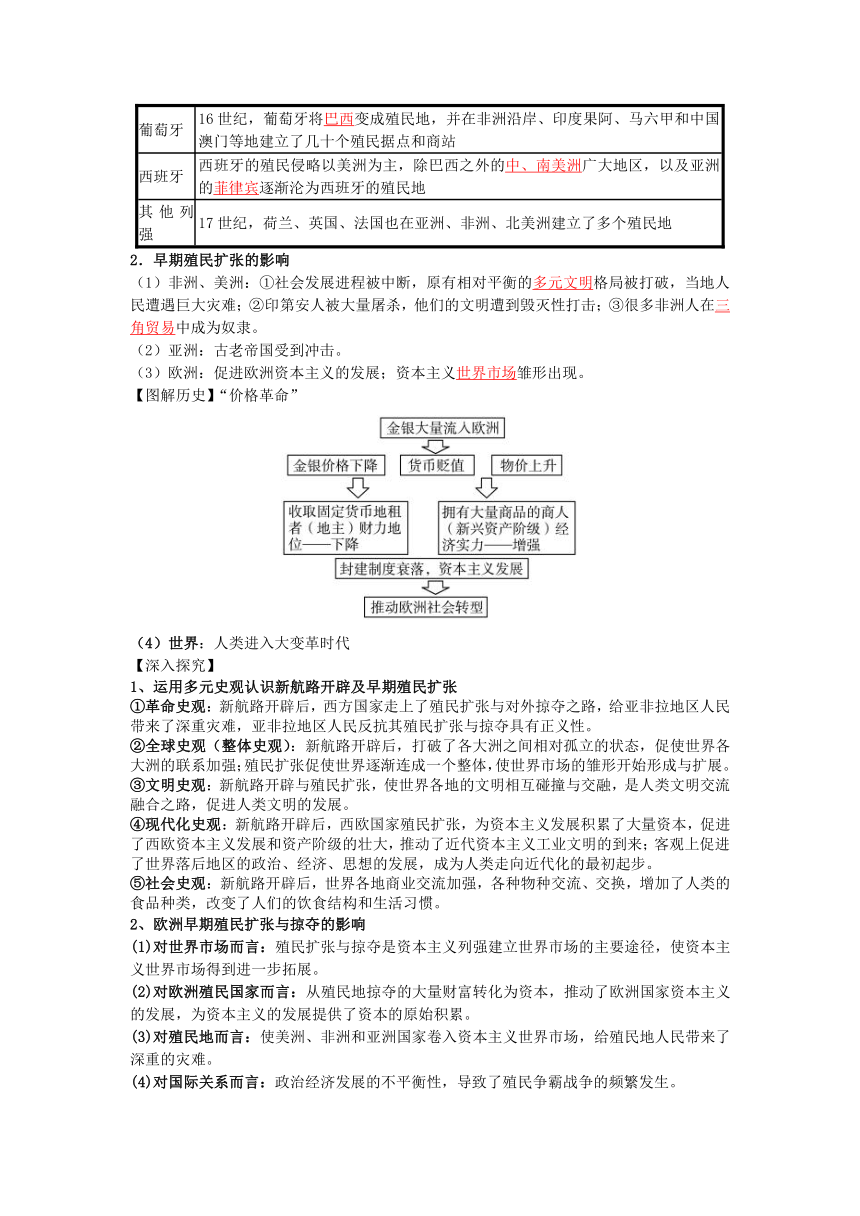

材料 在这幅16世纪的版画上,5艘马尼拉大帆船停泊在墨西哥太平洋海岸的港口。水手通过小船接驳上岸,岸上码头的工人准备卸货。

马尼拉大帆船

提示:认识:“马尼拉大帆船”见证了西班牙在菲律宾和墨西哥之间的贸易,此贸易主要是中国商品同墨西哥白银的贸易。通过“马尼拉大帆船”贸易,大量的白银流入中国。

3.如何理解“封建社会内部的革命因素迅速发展”

材料 美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

——[德]马克思、[德]恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷

提示:理解:新航路的开辟促进了欧洲商业革命和价格革命的出现,促进了西欧资本主义的发展,资产阶级力量发展壮大,封建领主地位逐渐衰落,这一切都瓦解着封建制度。

问题探究:

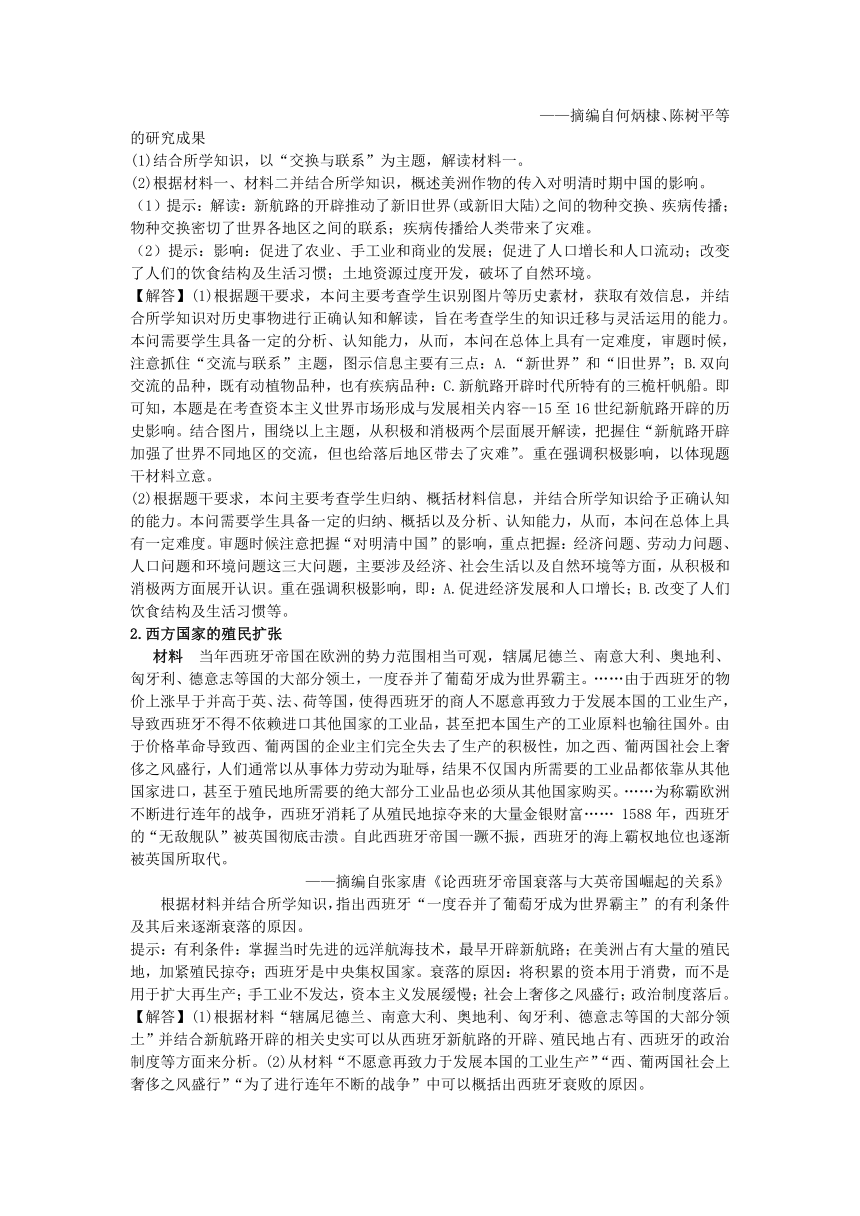

一、新航路开辟的影响

材料一

材料二 明朝中期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”。人们能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。粮食生产革命和人口爆炸互为因素,清朝以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(1)结合所学知识,以“交换与联系”为主题,解读材料一。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概述美洲作物的传入对明清时期中国的影响。

(1)提示:解读:新航路的开辟推动了新旧世界(或新旧大陆)之间的物种交换、疾病传播;物种交换密切了世界各地区之间的联系;疾病传播给人类带来了灾难。

(2)提示:影响:促进了农业、手工业和商业的发展;促进了人口增长和人口流动;改变了人们的饮食结构及生活习惯;土地资源过度开发,破坏了自然环境。

【解答】(1)根据题干要求,本问主要考查学生识别图片等历史素材,获取有效信息,并结合所学知识对历史事物进行正确认知和解读,旨在考查学生的知识迁移与灵活运用的能力。本问需要学生具备一定的分析、认知能力,从而,本问在总体上具有一定难度,审题时候,注意抓住“交流与联系”主题,图示信息主要有三点:A.“新世界”和“旧世界”;B.双向交流的品种,既有动植物品种,也有疾病品种:C.新航路开辟时代所特有的三桅杆帆船。即可知,本题是在考查资本主义世界市场形成与发展相关内容--15至16世纪新航路开辟的历史影响。结合图片,围绕以上主题,从积极和消极两个层面展开解读,把握住“新航路开辟加强了世界不同地区的交流,但也给落后地区带去了灾难”。重在强调积极影响,以体现题干材料立意。

(2)根据题干要求,本问主要考查学生归纳、概括材料信息,并结合所学知识给予正确认知的能力。本问需要学生具备一定的归纳、概括以及分析、认知能力,从而,本问在总体上具有一定难度。审题时候注意把握“对明清中国”的影响,重点把握:经济问题、劳动力问题、人口问题和环境问题这三大问题,主要涉及经济、社会生活以及自然环境等方面,从积极和消极两方面展开认识。重在强调积极影响,即:A.促进经济发展和人口增长;B.改变了人们饮食结构及生活习惯等。

2.西方国家的殖民扩张

材料 当年西班牙帝国在欧洲的势力范围相当可观,辖属尼德兰、南意大利、奥地利、匈牙利、德意志等国的大部分领土,一度吞并了葡萄牙成为世界霸主。……由于西班牙的物价上涨早于并高于英、法、荷等国,使得西班牙的商人不愿意再致力于发展本国的工业生产,导致西班牙不得不依赖进口其他国家的工业品,甚至把本国生产的工业原料也输往国外。由于价格革命导致西、葡两国的企业主们完全失去了生产的积极性,加之西、葡两国社会上奢侈之风盛行,人们通常以从事体力劳动为耻辱,结果不仅国内所需要的工业品都依靠从其他国家进口,甚至于殖民地所需要的绝大部分工业品也必须从其他国家购买。……为称霸欧洲不断进行连年的战争,西班牙消耗了从殖民地掠夺来的大量金银财富…… 1588年,西班牙的“无敌舰队”被英国彻底击溃。自此西班牙帝国一蹶不振,西班牙的海上霸权地位也逐渐被英国所取代。

——摘编自张家唐《论西班牙帝国衰落与大英帝国崛起的关系》

根据材料并结合所学知识,指出西班牙“一度吞并了葡萄牙成为世界霸主”的有利条件及其后来逐渐衰落的原因。

提示:有利条件:掌握当时先进的远洋航海技术,最早开辟新航路;在美洲占有大量的殖民地,加紧殖民掠夺;西班牙是中央集权国家。衰落的原因:将积累的资本用于消费,而不是用于扩大再生产;手工业不发达,资本主义发展缓慢;社会上奢侈之风盛行;政治制度落后。

【解答】(1)根据材料“辖属尼德兰、南意大利、奥地利、匈牙利、德意志等国的大部分领土”并结合新航路开辟的相关史实可以从西班牙新航路的开辟、殖民地占有、西班牙的政治制度等方面来分析。(2)从材料“不愿意再致力于发展本国的工业生产”“西、葡两国社会上奢侈之风盛行”“为了进行连年不断的战争”中可以概括出西班牙衰败的原因。

练习巩固:

基础题

1.16世纪西班牙殖民者的书信记载:“从新发现的‘印度群岛’运回的奇异作物中,一种地下生长的肥大根茎和另一种耐旱高产的谷物,仅需贫瘠土地便能养活全家,被穷人视为‘天赐的礼物’。”这两种“奇异作物”是( )

A.葡萄与小麦 B.甘薯与玉米 C.橄榄与水稻 D.马铃薯与辣椒

2.观察下图,导致图中现象的主要原因是( )

A.气候变化引发的生态危机与食物短缺 B.殖民征服伴随的疾病传播与制度性压迫

C.部落冲突升级导致的人口结构性衰减 D.跨文化接触引发的宗教战争与社会解体

3.欧洲王室的婚姻常常都是权力与财富的合谋。1662年,葡萄牙的“茶叶王后”凯瑟琳远嫁英国,联姻为英国带来了包括非洲贸易区丹吉尔和孟买,以及与巴西和东印度群岛进行自由贸易的权利。材料印证了( )

A.英国确立霸主地位 B.英国革命濒临失败

C.全球联系不断加强 D.自由贸易思潮兴盛

4.下图所示为1650~1780年糖对荷兰阿姆斯特丹市民饮食中热量的贡献率变化情况(单位:%)。这一变化主要缘于( )

A.社会等级观念的消失 B.浮动园地扩大了甘蔗种植

C.工业革命的深入开展 D.全球贸易体系的不断发展

5.在《哥伦布航海日记》的序言中,哥伦布写道:“二位陛下,臣除了每晚记述白天经历之事,白天记述夜间之事外,尚拟绘制一册新航海图,标清沿途大洋里各大海和陆地之方位。除此以外,臣还拟制彩图一册,以赤道纬线和西经线为准,标出海陆位置。”由此可知,哥伦布的航海活动( )

A.推动了地理学发展 B.改变了世界地理格局

C.证实了“地圆”学说 D.使世界连成一个整体

提高题

6.新航路开辟后,因白银的生产、运输和贸易刺激周围城镇及乡村经济相应发展,西班牙拉丁美洲殖民地形成了以白银产地为中心的“白银经济圈”,印第安人被纳入了不平等的殖民商品经济体系中。这一现象表明( )

A.自由贸易发展改变了殖民掠夺方式 B.拉美国家民族工业得到显著发展

C.殖民掠夺导致拉美形成依附性经济 D.西方国家通过资本控制拉美经济

7.英国、葡萄牙等国的殖民者试图将非洲人变成欧洲人。英国寻求“提升”非洲人,但不承诺社会平等地位。葡萄牙人鼓励一夫多妻制,认为混血儿比纯种非洲人更优越。比利时人则将“文明化”的非洲人称为“进化者”,且条件模糊不清,只有少数非洲人符合标准。殖民者的这些举措意在( )

A.掩盖西方各国殖民扩张中的侵略属性

B.重塑非洲人民的自尊和文化自信

C.助推非洲吸收西方文明促进社会发展

D.强化种族等级观念维护殖民统治

8.1493年,教皇亚历山大六世颁布《划界诏书》,将新大陆划归西班牙和葡萄牙,赋予两国在各自殖民区域的宗教和世俗管辖权。16世纪后期,英国女王伊丽莎白一世给汉弗莱·吉尔伯特颁了特许状,授权吉尔伯特探索并占领“未被基督教君主实际占有的土地”。这一举动( )

A.体现英国对教皇权威的挑战 B.旨在与西、葡合作开发美洲

C.表现出了殖民争夺间的矛盾 D.直接促成有效占领原则确立

9.西班牙于1571年征服菲律宾后,政府将土地分配给传教士,强迫原住民改信天主教并集中居住,形成以教堂为中心的“巴朗盖”社区。至17世纪,菲律宾约80%人口皈依天主教,传教士同时担任行政管理者。西班牙的上述政策旨在( )

A.重构菲律宾的社会结构 B.创造混血的移民社会

C.通过文化同化加强控制 D.推广欧洲的封建制度

创新题

10.阅读材料,回答问题。

材料一:16世纪荷兰制图师墨卡托绘制的世界地图《新世界全图》(1569年),采用“墨卡托投影法”(正轴等角圆柱投影)第一次将全球完整展现在一幅地图上,以大西洋为轴线,将欧洲置于地图中央,美洲和非洲被压缩呈现,太平洋被称为“南海”。阿根廷学者称之为“地理学的暴力”。1884年国际子午线会议将格林尼治子午线设为全球标准,英国投票操控,使时空秩序沦为帝国统治工具。1886年,《帝国联盟》地图发表,对具体的地理信息表达很少,重点突出的是英国的全球殖民地及各殖民地与宗主国之间紧密的物质联系。1897年,《大英帝国殖民地图》用红色标注英国殖民地范围,覆盖全球陆地面积的23%。

——摘编自宋念申《地图帝国主义:空间、殖民与地球规治》

材料二:地图不仅是地理信息的载体,更是权力的话语工具。19世纪欧洲制图业通过“科学化”的测量技术,将殖民地“空白区域”纳入知识体系,从而合理化其统治。19世纪欧洲殖民地图常省略非洲原住民已有的地理标识,代之以殖民者命名的行政边界和资源标记。

——摘编自爱德华·萨义德《文化与帝国主义》

(1)概括16—19世纪欧洲世界地图绘制的主要特点。

(2)如何认识近代世界地图绘制的变化?

答案解析:

基础题

1.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】新航路开辟后的物种交换

【详解】根据题干设问词,可知是正向题。据本题时间信息可知准确时空是16世纪西班牙。根据材料中“地下生长的肥大根茎”“耐旱高产的谷物”等信息,结合甘薯为块根作物,其地下根茎肥大和玉米属禾本科谷物,耐旱、耐瘠薄,对水肥要求低,产量显著高于传统谷物和结合所学知识,两者均原产美洲,16世纪经西班牙人传入欧亚,凭借耐贫瘠、高产的特性,在缓解饥荒和推动农业革命中发挥了关键作用,可以判断这两种作物是甘薯与玉米,B项正确;葡萄与小麦均为欧亚大陆传统作物,非美洲起源,且小麦对土地肥力要求较高,排除A项;橄榄原产地中海,水稻原产亚洲,均非西班牙殖民者从美洲带回的新作物,排除C项;马铃薯虽符合“地下根茎”特征,但辣椒是蔬菜而非谷物,且辣椒在殖民初期主要作为观赏或调味作物,未被视为主粮,排除D项。故选B项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】人口全球流动的弊端

【详解】根据题干设问词,可知是原因题。据本题时间信息可知准确时空是16-19世纪(美洲)。根据材料可知,新航路开辟后,欧洲殖民者来到美洲。他们带来的诸如天花、麻疹等疾病,印第安人对这些疾病缺乏免疫力,导致大量死亡。同时,殖民者在美洲实行残酷的制度性压迫,包括奴役、屠杀等,严重破坏了印第安人的社会结构和生存环境,这是导致16-19世纪印第安人人口急剧减少的主要原因,B项正确;16-19世纪,气候变化虽然可能存在,但并没有确凿的证据表明这一时期发生了足以导致印第安人人口如此大规模下降的生态危机与食物短缺。而且,相比之下,其他因素对印第安人人口减少的影响更为直接和显著,排除A项;部落冲突在历史上一直存在,但并没有证据显示在16-19世纪这一时期,部落冲突升级到了导致印第安人人口出现如此大幅度下降的程度,排除C项;跨文化接触引发了一些宗教和社会方面的变化,但这些变化并没有直接导致印第安人人口的锐减,不是人口减少的主要原因,排除D项。故选B项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】商品的世界性流动

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。时空是1662年的欧洲。据材料“欧洲王室的婚姻常常都是权力与财富的合谋。1662年,葡萄牙的‘茶叶王后’凯瑟琳远嫁英国,联姻为英国带来了包括非洲贸易区丹吉尔和孟买,以及与巴西和东印度群岛进行自由贸易的权利”可知,17世纪正处于新航路开辟后,殖民扩张、世界市场发展时期,材料信息显示,王室联姻促成殖民地与贸易权转移,体现欧洲通过政治联姻强化全球贸易网络,推动跨区域联系,C项正确;英国霸主地位确立迟至18世纪中期,排除A项;英国革命有曲折性但最终胜利,排除B项;自由贸易思潮兴起于第一次工业革命时代,排除D项。故选C项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】商品的世界性流动

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:近代欧洲。据材料可知,糖对荷兰阿姆斯特丹市民热量的贡献率不断上升,这说明市民摄入的糖不断增多,而要消费大量的糖,需要糖的价格下降和供给得到保障。随着全球贸易体系的发展,荷兰阿姆斯特丹作为欧洲新的商贸中心,可以得到更多数量更便宜的糖,由此导致摄入增多,D项正确;糖对荷兰阿姆斯特丹市民饮食中热量的贡献率变化主要缘于全球贸易体系的不断发展,“社会等级观念的消失”不是图中变化的主要原因,排除A项;城市化的推进说明市民不断增多,但材料所示的“市民饮食中热量的贡献率”是比率,与浮动园地扩大甘蔗种植面积无关,且浮动园地是美洲文明,排除B项;工业革命发生于18世纪,与材料时间不符,排除C项。故选D项。

5.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】新航路开辟的影响

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(世界)。根据材料和所学可知,哥伦布的记录和绘图活动,无疑为地理学提供了宝贵的航海资料和地理信息。他的航海图和彩图有助于更准确地描绘世界地理,从而推动了地理学的发展,A项正确;虽然哥伦布的航海活动确实对世界的地理认知产生了深远影响,但世界地理格局的改变这一变化更多是渐进的,且涉及多个航海家和探险家的共同努力,排除B项;证实了“地圆”学说是麦哲伦船队的环球航行实现的,排除C项;哥伦布的航海活动确实为新大陆的发现和东西方之间的文化交流奠定了基础,但“使世界连成一个整体”这一描述过于宽泛,且需要涉及多个历史阶段和多个国家的共同努力,排除D项。故选A项。

提高题

6.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】新航路开辟的影响

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问,可知这是本质题。时空范围是新航路开辟后的西班牙拉丁美洲殖民地。题干中提到,白银的生产、运输和贸易刺激了周围城镇及乡村经济的发展,形成了以白银产地为中心的“白银经济圈”,并且印第安人被纳入了不平等的殖民商品经济体系中。这表明拉美地区的经济活动是以满足殖民者需求为前提的,形成了对殖民者的经济依附,C项正确;题干中提到的“白银的生产、运输和贸易”并不等同于自由贸易,而是殖民者对殖民地的资源掠夺和经济剥削,排除A项;题干中并未提及拉美国家的民族工业发展,而是强调了白银经济圈的形成和印第安人被纳入不平等的殖民商品经济体系中,排除B项;题干并未明确指出是通过资本控制来实现,排除D项。故选C项。

7.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】早期殖民扩张的过程、早期殖民扩张的意义和影响

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:近代世界。根据材料并结合所学知识可知,英国虽声称“提升”非洲人,但拒绝给予社会平等,实质是将其限制在从属地位;葡萄牙通过“同化政策”将非洲人分为“土著”和“同化者”,混血儿虽被认为优于纯种非洲人,但仍是次等群体;比利时以“文明化”为幌子,强迫非洲人放弃部落习俗,接受欧洲生活方式,实为削弱其反抗能力。三者根本上都是为了维护殖民统治,D项正确;殖民者虽用“文明化”美化其行为,但其种族主义政策本身已暴露和强化了侵略属性,排除A项;殖民者系统摧毁非洲传统文化,宣扬西方文明,同化政策旨在消灭非洲身份认同,而非重塑文化自信,排除B项;殖民政策导致非洲经济被掠夺,教育、医疗资源匮乏,与“促进社会发展”相矛盾,排除C项。故选D项。

8.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】早期殖民扩张的意义和影响

【详解】根据次题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是近代(欧洲)。根据材料可知,16世纪后期,英国女王伊丽莎白一世授权汉弗莱·吉尔伯特探索并占领“未被基督教君主实际占有的土地”。此时,教皇已对新大陆进行了划分,英国的这一行为表明其不承认教皇对海外土地的划分权威,体现了英国对教皇权威的挑战,A项正确;英国女王的这一举措是为了让英国拓展海外领土和势力范围,并非是与西班牙、葡萄牙合作开发美洲。实际上,后来英西等国在海外殖民地问题上存在诸多矛盾和冲突,排除B项;英国女王授权占领“未被基督教君主实际占有的土地”,但当时西班牙和葡萄牙已依据教皇划分占据了部分美洲土地,英国这一行为确实会引发与其他殖民强国的矛盾,但题干重点强调的是对教皇权威的态度,而非殖民争夺间的矛盾本身,排除C项;“有效占领”原则是在19世纪后期国际法中逐渐确立起来的,与16世纪英国女王的这一授权行为没有直接关联,排除D项。故选A项。

9.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】早期殖民扩张的意义和影响

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:近代菲律宾。据材料可知,西班牙强迫原住民改信天主教,让传教士担任行政管理者,使得大量菲律宾人皈依天主教。宗教是文化的重要组成部分,通过让原住民接受西班牙所代表的天主教文化,实现文化同化,进而更有效地加强对菲律宾的殖民控制,这符合西班牙殖民统治的本质目的,C项正确;虽然材料中的措施可能在一定程度上影响了菲律宾的社会结构,但重构社会结构并非其核心目的,排除A项;题干中并没有任何信息表明西班牙实施这些政策是为了创造混血的移民社会,这些措施重点不在促进人口混血方面,排除B项;材料信息集中在宗教文化及管理方面,而非封建制度的推广,排除D项。故选C项。

创新题

10.【答案】(1)特点:制图技术科学化,体现数学与航海技术的结合;地图绘制政治化、工具化,服务于殖民扩张与欧洲民族国家构建;地图绘制欧洲中心化,绘制主体和内容以欧洲为主导;地图绘制的世界地理范围扩展至全球,反映了科学技术的进步和世界联系进一步加强。(答出其中三点即可)

(2)认识:近代世界地图制作被欧洲主要国家垄断,明确标注殖民地边界,强化领土主权将瓜分世界行为合理化,成为推动新航路的开辟和殖民扩张的工具。地图绘制与殖民霸权转移同步,从荷兰到英国主导的地图绘制反映了海上霸权的更迭和世界权力中心的转移。近代世界地图通过投影法和标注方式强化西方优越性和文化霸权,塑造“欧洲中心论”,导致被殖民地区边缘化,忽略了世界文明的多样性。近代世界地图绘制的变化反映了对全球认识更加全面,是大国宣示势力范围和维护霸权的工具。

【难度】0.4

【知识点】早期殖民扩张的过程、早期殖民扩张的意义和影响

【详解】(1)本题是特点题。时空是16—19世纪欧洲。特点:根据材料一“采用‘墨卡托投影法’(正轴等角圆柱投影)第一次将全球完整展现在一幅地图上”和材料二“通过‘科学化’的测量技术”可知,制图技术科学化,体现数学与航海技术的结合;根据材料一“英国投票操控,使时空秩序沦为帝国统治工具”和材料二“地图不仅是地理信息的载体,更是权力的话语工具”可知,地图绘制政治化、工具化,服务于殖民扩张与欧洲民族国家构建;根据材料一“以大西洋为轴线,将欧洲置于地图中央”和材料二“19世纪欧洲制图业通过……从而合理化其统治”可知,地图绘制欧洲中心化,绘制主体和内容以欧洲为主导;根据材料一“第一次将全球完整展现在一幅地图上”和材料二“19世纪欧洲制图业通过‘科学化’的测量技术,将殖民地‘空白区域’纳入知识体系”可知,地图绘制的世界地理范围扩展至全球,反映了科学技术的进步和世界联系进一步加强。(答出其中三点即可)

(2)本题是认识题。时空是近代世界。认识:根据材料并结合所学,可从政治殖民、霸权转移、文化霸权、全球认知等角度进行分析:根据材料一“《大英帝国殖民地图》用红色标注英国殖民地范围”和材料二“将殖民地‘空白区域’纳入知识体系,从而合理化其统治”并结合所学可知,近代世界地图制作被欧洲主要国家垄断,明确标注殖民地边界,强化领土主权将瓜分世界行为合理化,成为推动新航路的开辟和殖民扩张的工具。根据材料一“16世纪荷兰制图师墨卡托绘制的世界地图……1884年国际子午线会议将格林尼治子午线设为全球标准,英国投票操控,使时空秩序沦为帝国统治工具”并结合所学可知,地图绘制与殖民霸权转移同步,从荷兰到英国主导的地图绘制反映了海上霸权的更迭和世界权力中心的转移。根据材料一“将欧洲置于地图中央,美洲和非洲被压缩呈现”和材料二“19世纪欧洲殖民地图常省略非洲原住民已有的地理标识,代之以殖民者命名的行政边界和资源标记”并结合所学可知,近代世界地图通过投影法和标注方式强化西方优越性和文化霸权,塑造“欧洲中心论”,导致被殖民地区边缘化,忽略了世界文明的多样性。根据材料一“第一次将全球完整展现在一幅地图上”和材料二“地图不仅是地理信息的载体,更是权力的话语工具”并结合所学可知,近代世界地图绘制的变化反映了对全球认识更加全面,是大国宣示势力范围和维护霸权的工具。

课标要求:

了解新航路的开辟及其引发的人口、物种和商品等的全球性流动,理解人类认识世界的视野和能力的改变,以及对世界各区域文明的不同影响;理解新航路的开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

思维导图:

知识梳理:

一、人口迁移与物种交换

人口 迁移 原因 新航路的开辟促进了世界各地人们的往来,推动了人口的迁移

随着欧洲人入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口减少90%—95%

途径 欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,使美洲成为世界上族群混合程度很高的地区

大洋洲、非洲和亚洲等地区也都有族群混合现象

物种 交换 原因 人口迁移促进了世界动植物的大交流

内容 欧洲人把欧亚大陆的马、牛、猪、羊、鸡等家畜家禽,小麦、燕麦、大麦、裸麦等农作物,橄榄和葡萄等水果引入美洲

美洲的特产马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜和可可等也流向世界各地。据统计,当今世界的植物食品中,约有1/3的品种源自美洲

影响 积极影响:①改变人口地理分布(人种和民族结构)。②出现族群混合现象。③促进世界动植物的交流,推进世界的物质和文化交流。④加快了殖民地的开拓进程(促进落后地区美洲经济开发)。⑤增强民族认同感,促进了新的民族和文化的融合,导致民族国家的诞生,如美国。⑥促进国家经济的发展。

消极影响:①欧洲人对美洲殖民掠夺,贫穷落后;②印第安人锐减;③黑奴贸易罪恶深重;非洲丧失了大批的精壮劳动力,制约了非洲的发展;摧残了文化;④各种疾病传播蔓延。

疾病 传播 原因 人口和动物的全球流动导致了各种疾病的传播。

内容 欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲,造成对此不具免疫力的原住民大量死亡。

影响 传染病造成的原住民的死亡和原有社会的解体,是欧洲人能够在美洲迅速建立殖民统治的重要原因之一。

二、商品的世界性流动

1.印度洋贸易

新航路开辟后,欧洲商人很快出现在印度洋的贸易中,并且在与阿拉伯商人的竞争中逐渐占据优势。

2.大西洋贸易

(1)欧美贸易:欧洲人通过开辟出的多条航线和沿海港口,将欧洲生产的手工制品运到美洲出售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草。

(2)三角贸易

原因 殖民者的残酷压榨和传染病的流行,造成印第安人大量死亡,美洲劳动力严重缺乏

过程 欧洲商人把欧洲生产的纺织品、枪支和手工制品等运到非洲,从当地酋长手里换取黑人,欧洲人自己也抓捕非洲黑人,然后把他们运到美洲卖为奴隶,形成了罪恶的“三角贸易”

【图解历史】大西洋“三角贸易”航程图示及影响

3.太平洋贸易:丝银贸易

(1)葡萄牙:以中国澳门为主要中转站的海上贸易网络。

①概念:葡萄牙人入居中国澳门后,很快便形成以澳门为主要中转站的海上贸易网络,贸易路线跨越大西洋、印度洋和太平洋。

②内容

中欧贸易 葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国进行贸易,获取大量白银。

中日贸易 随着中国对白银需求的增长,葡萄牙人便以澳门为据点,参与中日之间的丝银贸易。

(2)西班牙:“马尼拉大帆船”贸易网络

①概念:西班牙经营的横跨太平洋的贸易,主要在其两大殖民地菲律宾和墨西哥之间进行。

②内容:西班牙武装商船“马尼拉大帆船”,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。

(3)丝银贸易的影响

①日本与美洲的白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。

②一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。

【知识归纳】15-17世纪世界主要贸易网络

印度洋贸易 大西洋贸易 太平洋贸易 围绕中国的贸易网络

欧洲人占优势:金银→丝、茶、香料、瓷器、仿制品等 “三角贸易”:欧洲制造品→非洲黑奴→美洲金银、棉花、烟草、毛皮等 (1)葡萄牙的澳门中转贸易:跨越大西洋、印度洋和太平洋;参与中日丝银贸易 (2)西班牙的横跨太平洋贸易 日本与美洲的白银大量流入中国,刺激了中国东南沿海地区经济的发展;促进明朝白银货币化

三、早期殖民扩张

1.早期殖民扩张的概况

葡萄牙 16世纪,葡萄牙将巴西变成殖民地,并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲和中国澳门等地建立了几十个殖民据点和商站

西班牙 西班牙的殖民侵略以美洲为主,除巴西之外的中、南美洲广大地区,以及亚洲的菲律宾逐渐沦为西班牙的殖民地

其他列强 17世纪,荷兰、英国、法国也在亚洲、非洲、北美洲建立了多个殖民地

2.早期殖民扩张的影响

(1)非洲、美洲:①社会发展进程被中断,原有相对平衡的多元文明格局被打破,当地人民遭遇巨大灾难;②印第安人被大量屠杀,他们的文明遭到毁灭性打击;③很多非洲人在三角贸易中成为奴隶。

(2)亚洲:古老帝国受到冲击。

(3)欧洲:促进欧洲资本主义的发展;资本主义世界市场雏形出现。

【图解历史】“价格革命”

(4)世界:人类进入大变革时代

【深入探究】

1、运用多元史观认识新航路开辟及早期殖民扩张

①革命史观:新航路开辟后,西方国家走上了殖民扩张与对外掠夺之路,给亚非拉地区人民带来了深重灾难,亚非拉地区人民反抗其殖民扩张与掠夺具有正义性。

②全球史观(整体史观):新航路开辟后,打破了各大洲之间相对孤立的状态,促使世界各大洲的联系加强;殖民扩张促使世界逐渐连成一个整体,使世界市场的雏形开始形成与扩展。

③文明史观:新航路开辟与殖民扩张,使世界各地的文明相互碰撞与交融,是人类文明交流融合之路,促进人类文明的发展。

④现代化史观:新航路开辟后,西欧国家殖民扩张,为资本主义发展积累了大量资本,促进了西欧资本主义发展和资产阶级的壮大,推动了近代资本主义工业文明的到来;客观上促进了世界落后地区的政治、经济、思想的发展,成为人类走向近代化的最初起步。

⑤社会史观:新航路开辟后,世界各地商业交流加强,各种物种交流、交换,增加了人类的食品种类,改变了人们的饮食结构和生活习惯。

2、欧洲早期殖民扩张与掠夺的影响

(1)对世界市场而言:殖民扩张与掠夺是资本主义列强建立世界市场的主要途径,使资本主义世界市场得到进一步拓展。

(2)对欧洲殖民国家而言:从殖民地掠夺的大量财富转化为资本,推动了欧洲国家资本主义的发展,为资本主义的发展提供了资本的原始积累。

(3)对殖民地而言:使美洲、非洲和亚洲国家卷入资本主义世界市场,给殖民地人民带来了深重的灾难。

(4)对国际关系而言:政治经济发展的不平衡性,导致了殖民争霸战争的频繁发生。

【知识拓展】

1.“三角贸易”发生的原因:

(1)新航路开辟后,西方列强走上了殖民扩张和殖民掠夺的道路。

(2)欧洲殖民者在美洲建立的种植园,需要大量劳动力。

(3)殖民者的残酷压榨和传染病的流行,造成印第安人大量死亡,美洲劳动力严重缺乏。

(4)贩卖黑人奴隶可以获取暴利。

2.如何认识“马尼拉大帆船”贸易

材料 在这幅16世纪的版画上,5艘马尼拉大帆船停泊在墨西哥太平洋海岸的港口。水手通过小船接驳上岸,岸上码头的工人准备卸货。

马尼拉大帆船

提示:认识:“马尼拉大帆船”见证了西班牙在菲律宾和墨西哥之间的贸易,此贸易主要是中国商品同墨西哥白银的贸易。通过“马尼拉大帆船”贸易,大量的白银流入中国。

3.如何理解“封建社会内部的革命因素迅速发展”

材料 美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

——[德]马克思、[德]恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷

提示:理解:新航路的开辟促进了欧洲商业革命和价格革命的出现,促进了西欧资本主义的发展,资产阶级力量发展壮大,封建领主地位逐渐衰落,这一切都瓦解着封建制度。

问题探究:

一、新航路开辟的影响

材料一

材料二 明朝中期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”。人们能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。粮食生产革命和人口爆炸互为因素,清朝以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(1)结合所学知识,以“交换与联系”为主题,解读材料一。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概述美洲作物的传入对明清时期中国的影响。

(1)提示:解读:新航路的开辟推动了新旧世界(或新旧大陆)之间的物种交换、疾病传播;物种交换密切了世界各地区之间的联系;疾病传播给人类带来了灾难。

(2)提示:影响:促进了农业、手工业和商业的发展;促进了人口增长和人口流动;改变了人们的饮食结构及生活习惯;土地资源过度开发,破坏了自然环境。

【解答】(1)根据题干要求,本问主要考查学生识别图片等历史素材,获取有效信息,并结合所学知识对历史事物进行正确认知和解读,旨在考查学生的知识迁移与灵活运用的能力。本问需要学生具备一定的分析、认知能力,从而,本问在总体上具有一定难度,审题时候,注意抓住“交流与联系”主题,图示信息主要有三点:A.“新世界”和“旧世界”;B.双向交流的品种,既有动植物品种,也有疾病品种:C.新航路开辟时代所特有的三桅杆帆船。即可知,本题是在考查资本主义世界市场形成与发展相关内容--15至16世纪新航路开辟的历史影响。结合图片,围绕以上主题,从积极和消极两个层面展开解读,把握住“新航路开辟加强了世界不同地区的交流,但也给落后地区带去了灾难”。重在强调积极影响,以体现题干材料立意。

(2)根据题干要求,本问主要考查学生归纳、概括材料信息,并结合所学知识给予正确认知的能力。本问需要学生具备一定的归纳、概括以及分析、认知能力,从而,本问在总体上具有一定难度。审题时候注意把握“对明清中国”的影响,重点把握:经济问题、劳动力问题、人口问题和环境问题这三大问题,主要涉及经济、社会生活以及自然环境等方面,从积极和消极两方面展开认识。重在强调积极影响,即:A.促进经济发展和人口增长;B.改变了人们饮食结构及生活习惯等。

2.西方国家的殖民扩张

材料 当年西班牙帝国在欧洲的势力范围相当可观,辖属尼德兰、南意大利、奥地利、匈牙利、德意志等国的大部分领土,一度吞并了葡萄牙成为世界霸主。……由于西班牙的物价上涨早于并高于英、法、荷等国,使得西班牙的商人不愿意再致力于发展本国的工业生产,导致西班牙不得不依赖进口其他国家的工业品,甚至把本国生产的工业原料也输往国外。由于价格革命导致西、葡两国的企业主们完全失去了生产的积极性,加之西、葡两国社会上奢侈之风盛行,人们通常以从事体力劳动为耻辱,结果不仅国内所需要的工业品都依靠从其他国家进口,甚至于殖民地所需要的绝大部分工业品也必须从其他国家购买。……为称霸欧洲不断进行连年的战争,西班牙消耗了从殖民地掠夺来的大量金银财富…… 1588年,西班牙的“无敌舰队”被英国彻底击溃。自此西班牙帝国一蹶不振,西班牙的海上霸权地位也逐渐被英国所取代。

——摘编自张家唐《论西班牙帝国衰落与大英帝国崛起的关系》

根据材料并结合所学知识,指出西班牙“一度吞并了葡萄牙成为世界霸主”的有利条件及其后来逐渐衰落的原因。

提示:有利条件:掌握当时先进的远洋航海技术,最早开辟新航路;在美洲占有大量的殖民地,加紧殖民掠夺;西班牙是中央集权国家。衰落的原因:将积累的资本用于消费,而不是用于扩大再生产;手工业不发达,资本主义发展缓慢;社会上奢侈之风盛行;政治制度落后。

【解答】(1)根据材料“辖属尼德兰、南意大利、奥地利、匈牙利、德意志等国的大部分领土”并结合新航路开辟的相关史实可以从西班牙新航路的开辟、殖民地占有、西班牙的政治制度等方面来分析。(2)从材料“不愿意再致力于发展本国的工业生产”“西、葡两国社会上奢侈之风盛行”“为了进行连年不断的战争”中可以概括出西班牙衰败的原因。

练习巩固:

基础题

1.16世纪西班牙殖民者的书信记载:“从新发现的‘印度群岛’运回的奇异作物中,一种地下生长的肥大根茎和另一种耐旱高产的谷物,仅需贫瘠土地便能养活全家,被穷人视为‘天赐的礼物’。”这两种“奇异作物”是( )

A.葡萄与小麦 B.甘薯与玉米 C.橄榄与水稻 D.马铃薯与辣椒

2.观察下图,导致图中现象的主要原因是( )

A.气候变化引发的生态危机与食物短缺 B.殖民征服伴随的疾病传播与制度性压迫

C.部落冲突升级导致的人口结构性衰减 D.跨文化接触引发的宗教战争与社会解体

3.欧洲王室的婚姻常常都是权力与财富的合谋。1662年,葡萄牙的“茶叶王后”凯瑟琳远嫁英国,联姻为英国带来了包括非洲贸易区丹吉尔和孟买,以及与巴西和东印度群岛进行自由贸易的权利。材料印证了( )

A.英国确立霸主地位 B.英国革命濒临失败

C.全球联系不断加强 D.自由贸易思潮兴盛

4.下图所示为1650~1780年糖对荷兰阿姆斯特丹市民饮食中热量的贡献率变化情况(单位:%)。这一变化主要缘于( )

A.社会等级观念的消失 B.浮动园地扩大了甘蔗种植

C.工业革命的深入开展 D.全球贸易体系的不断发展

5.在《哥伦布航海日记》的序言中,哥伦布写道:“二位陛下,臣除了每晚记述白天经历之事,白天记述夜间之事外,尚拟绘制一册新航海图,标清沿途大洋里各大海和陆地之方位。除此以外,臣还拟制彩图一册,以赤道纬线和西经线为准,标出海陆位置。”由此可知,哥伦布的航海活动( )

A.推动了地理学发展 B.改变了世界地理格局

C.证实了“地圆”学说 D.使世界连成一个整体

提高题

6.新航路开辟后,因白银的生产、运输和贸易刺激周围城镇及乡村经济相应发展,西班牙拉丁美洲殖民地形成了以白银产地为中心的“白银经济圈”,印第安人被纳入了不平等的殖民商品经济体系中。这一现象表明( )

A.自由贸易发展改变了殖民掠夺方式 B.拉美国家民族工业得到显著发展

C.殖民掠夺导致拉美形成依附性经济 D.西方国家通过资本控制拉美经济

7.英国、葡萄牙等国的殖民者试图将非洲人变成欧洲人。英国寻求“提升”非洲人,但不承诺社会平等地位。葡萄牙人鼓励一夫多妻制,认为混血儿比纯种非洲人更优越。比利时人则将“文明化”的非洲人称为“进化者”,且条件模糊不清,只有少数非洲人符合标准。殖民者的这些举措意在( )

A.掩盖西方各国殖民扩张中的侵略属性

B.重塑非洲人民的自尊和文化自信

C.助推非洲吸收西方文明促进社会发展

D.强化种族等级观念维护殖民统治

8.1493年,教皇亚历山大六世颁布《划界诏书》,将新大陆划归西班牙和葡萄牙,赋予两国在各自殖民区域的宗教和世俗管辖权。16世纪后期,英国女王伊丽莎白一世给汉弗莱·吉尔伯特颁了特许状,授权吉尔伯特探索并占领“未被基督教君主实际占有的土地”。这一举动( )

A.体现英国对教皇权威的挑战 B.旨在与西、葡合作开发美洲

C.表现出了殖民争夺间的矛盾 D.直接促成有效占领原则确立

9.西班牙于1571年征服菲律宾后,政府将土地分配给传教士,强迫原住民改信天主教并集中居住,形成以教堂为中心的“巴朗盖”社区。至17世纪,菲律宾约80%人口皈依天主教,传教士同时担任行政管理者。西班牙的上述政策旨在( )

A.重构菲律宾的社会结构 B.创造混血的移民社会

C.通过文化同化加强控制 D.推广欧洲的封建制度

创新题

10.阅读材料,回答问题。

材料一:16世纪荷兰制图师墨卡托绘制的世界地图《新世界全图》(1569年),采用“墨卡托投影法”(正轴等角圆柱投影)第一次将全球完整展现在一幅地图上,以大西洋为轴线,将欧洲置于地图中央,美洲和非洲被压缩呈现,太平洋被称为“南海”。阿根廷学者称之为“地理学的暴力”。1884年国际子午线会议将格林尼治子午线设为全球标准,英国投票操控,使时空秩序沦为帝国统治工具。1886年,《帝国联盟》地图发表,对具体的地理信息表达很少,重点突出的是英国的全球殖民地及各殖民地与宗主国之间紧密的物质联系。1897年,《大英帝国殖民地图》用红色标注英国殖民地范围,覆盖全球陆地面积的23%。

——摘编自宋念申《地图帝国主义:空间、殖民与地球规治》

材料二:地图不仅是地理信息的载体,更是权力的话语工具。19世纪欧洲制图业通过“科学化”的测量技术,将殖民地“空白区域”纳入知识体系,从而合理化其统治。19世纪欧洲殖民地图常省略非洲原住民已有的地理标识,代之以殖民者命名的行政边界和资源标记。

——摘编自爱德华·萨义德《文化与帝国主义》

(1)概括16—19世纪欧洲世界地图绘制的主要特点。

(2)如何认识近代世界地图绘制的变化?

答案解析:

基础题

1.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】新航路开辟后的物种交换

【详解】根据题干设问词,可知是正向题。据本题时间信息可知准确时空是16世纪西班牙。根据材料中“地下生长的肥大根茎”“耐旱高产的谷物”等信息,结合甘薯为块根作物,其地下根茎肥大和玉米属禾本科谷物,耐旱、耐瘠薄,对水肥要求低,产量显著高于传统谷物和结合所学知识,两者均原产美洲,16世纪经西班牙人传入欧亚,凭借耐贫瘠、高产的特性,在缓解饥荒和推动农业革命中发挥了关键作用,可以判断这两种作物是甘薯与玉米,B项正确;葡萄与小麦均为欧亚大陆传统作物,非美洲起源,且小麦对土地肥力要求较高,排除A项;橄榄原产地中海,水稻原产亚洲,均非西班牙殖民者从美洲带回的新作物,排除C项;马铃薯虽符合“地下根茎”特征,但辣椒是蔬菜而非谷物,且辣椒在殖民初期主要作为观赏或调味作物,未被视为主粮,排除D项。故选B项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】人口全球流动的弊端

【详解】根据题干设问词,可知是原因题。据本题时间信息可知准确时空是16-19世纪(美洲)。根据材料可知,新航路开辟后,欧洲殖民者来到美洲。他们带来的诸如天花、麻疹等疾病,印第安人对这些疾病缺乏免疫力,导致大量死亡。同时,殖民者在美洲实行残酷的制度性压迫,包括奴役、屠杀等,严重破坏了印第安人的社会结构和生存环境,这是导致16-19世纪印第安人人口急剧减少的主要原因,B项正确;16-19世纪,气候变化虽然可能存在,但并没有确凿的证据表明这一时期发生了足以导致印第安人人口如此大规模下降的生态危机与食物短缺。而且,相比之下,其他因素对印第安人人口减少的影响更为直接和显著,排除A项;部落冲突在历史上一直存在,但并没有证据显示在16-19世纪这一时期,部落冲突升级到了导致印第安人人口出现如此大幅度下降的程度,排除C项;跨文化接触引发了一些宗教和社会方面的变化,但这些变化并没有直接导致印第安人人口的锐减,不是人口减少的主要原因,排除D项。故选B项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】商品的世界性流动

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。时空是1662年的欧洲。据材料“欧洲王室的婚姻常常都是权力与财富的合谋。1662年,葡萄牙的‘茶叶王后’凯瑟琳远嫁英国,联姻为英国带来了包括非洲贸易区丹吉尔和孟买,以及与巴西和东印度群岛进行自由贸易的权利”可知,17世纪正处于新航路开辟后,殖民扩张、世界市场发展时期,材料信息显示,王室联姻促成殖民地与贸易权转移,体现欧洲通过政治联姻强化全球贸易网络,推动跨区域联系,C项正确;英国霸主地位确立迟至18世纪中期,排除A项;英国革命有曲折性但最终胜利,排除B项;自由贸易思潮兴起于第一次工业革命时代,排除D项。故选C项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】商品的世界性流动

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:近代欧洲。据材料可知,糖对荷兰阿姆斯特丹市民热量的贡献率不断上升,这说明市民摄入的糖不断增多,而要消费大量的糖,需要糖的价格下降和供给得到保障。随着全球贸易体系的发展,荷兰阿姆斯特丹作为欧洲新的商贸中心,可以得到更多数量更便宜的糖,由此导致摄入增多,D项正确;糖对荷兰阿姆斯特丹市民饮食中热量的贡献率变化主要缘于全球贸易体系的不断发展,“社会等级观念的消失”不是图中变化的主要原因,排除A项;城市化的推进说明市民不断增多,但材料所示的“市民饮食中热量的贡献率”是比率,与浮动园地扩大甘蔗种植面积无关,且浮动园地是美洲文明,排除B项;工业革命发生于18世纪,与材料时间不符,排除C项。故选D项。

5.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】新航路开辟的影响

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(世界)。根据材料和所学可知,哥伦布的记录和绘图活动,无疑为地理学提供了宝贵的航海资料和地理信息。他的航海图和彩图有助于更准确地描绘世界地理,从而推动了地理学的发展,A项正确;虽然哥伦布的航海活动确实对世界的地理认知产生了深远影响,但世界地理格局的改变这一变化更多是渐进的,且涉及多个航海家和探险家的共同努力,排除B项;证实了“地圆”学说是麦哲伦船队的环球航行实现的,排除C项;哥伦布的航海活动确实为新大陆的发现和东西方之间的文化交流奠定了基础,但“使世界连成一个整体”这一描述过于宽泛,且需要涉及多个历史阶段和多个国家的共同努力,排除D项。故选A项。

提高题

6.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】新航路开辟的影响

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问,可知这是本质题。时空范围是新航路开辟后的西班牙拉丁美洲殖民地。题干中提到,白银的生产、运输和贸易刺激了周围城镇及乡村经济的发展,形成了以白银产地为中心的“白银经济圈”,并且印第安人被纳入了不平等的殖民商品经济体系中。这表明拉美地区的经济活动是以满足殖民者需求为前提的,形成了对殖民者的经济依附,C项正确;题干中提到的“白银的生产、运输和贸易”并不等同于自由贸易,而是殖民者对殖民地的资源掠夺和经济剥削,排除A项;题干中并未提及拉美国家的民族工业发展,而是强调了白银经济圈的形成和印第安人被纳入不平等的殖民商品经济体系中,排除B项;题干并未明确指出是通过资本控制来实现,排除D项。故选C项。

7.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】早期殖民扩张的过程、早期殖民扩张的意义和影响

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:近代世界。根据材料并结合所学知识可知,英国虽声称“提升”非洲人,但拒绝给予社会平等,实质是将其限制在从属地位;葡萄牙通过“同化政策”将非洲人分为“土著”和“同化者”,混血儿虽被认为优于纯种非洲人,但仍是次等群体;比利时以“文明化”为幌子,强迫非洲人放弃部落习俗,接受欧洲生活方式,实为削弱其反抗能力。三者根本上都是为了维护殖民统治,D项正确;殖民者虽用“文明化”美化其行为,但其种族主义政策本身已暴露和强化了侵略属性,排除A项;殖民者系统摧毁非洲传统文化,宣扬西方文明,同化政策旨在消灭非洲身份认同,而非重塑文化自信,排除B项;殖民政策导致非洲经济被掠夺,教育、医疗资源匮乏,与“促进社会发展”相矛盾,排除C项。故选D项。

8.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】早期殖民扩张的意义和影响

【详解】根据次题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是近代(欧洲)。根据材料可知,16世纪后期,英国女王伊丽莎白一世授权汉弗莱·吉尔伯特探索并占领“未被基督教君主实际占有的土地”。此时,教皇已对新大陆进行了划分,英国的这一行为表明其不承认教皇对海外土地的划分权威,体现了英国对教皇权威的挑战,A项正确;英国女王的这一举措是为了让英国拓展海外领土和势力范围,并非是与西班牙、葡萄牙合作开发美洲。实际上,后来英西等国在海外殖民地问题上存在诸多矛盾和冲突,排除B项;英国女王授权占领“未被基督教君主实际占有的土地”,但当时西班牙和葡萄牙已依据教皇划分占据了部分美洲土地,英国这一行为确实会引发与其他殖民强国的矛盾,但题干重点强调的是对教皇权威的态度,而非殖民争夺间的矛盾本身,排除C项;“有效占领”原则是在19世纪后期国际法中逐渐确立起来的,与16世纪英国女王的这一授权行为没有直接关联,排除D项。故选A项。

9.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】早期殖民扩张的意义和影响

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:近代菲律宾。据材料可知,西班牙强迫原住民改信天主教,让传教士担任行政管理者,使得大量菲律宾人皈依天主教。宗教是文化的重要组成部分,通过让原住民接受西班牙所代表的天主教文化,实现文化同化,进而更有效地加强对菲律宾的殖民控制,这符合西班牙殖民统治的本质目的,C项正确;虽然材料中的措施可能在一定程度上影响了菲律宾的社会结构,但重构社会结构并非其核心目的,排除A项;题干中并没有任何信息表明西班牙实施这些政策是为了创造混血的移民社会,这些措施重点不在促进人口混血方面,排除B项;材料信息集中在宗教文化及管理方面,而非封建制度的推广,排除D项。故选C项。

创新题

10.【答案】(1)特点:制图技术科学化,体现数学与航海技术的结合;地图绘制政治化、工具化,服务于殖民扩张与欧洲民族国家构建;地图绘制欧洲中心化,绘制主体和内容以欧洲为主导;地图绘制的世界地理范围扩展至全球,反映了科学技术的进步和世界联系进一步加强。(答出其中三点即可)

(2)认识:近代世界地图制作被欧洲主要国家垄断,明确标注殖民地边界,强化领土主权将瓜分世界行为合理化,成为推动新航路的开辟和殖民扩张的工具。地图绘制与殖民霸权转移同步,从荷兰到英国主导的地图绘制反映了海上霸权的更迭和世界权力中心的转移。近代世界地图通过投影法和标注方式强化西方优越性和文化霸权,塑造“欧洲中心论”,导致被殖民地区边缘化,忽略了世界文明的多样性。近代世界地图绘制的变化反映了对全球认识更加全面,是大国宣示势力范围和维护霸权的工具。

【难度】0.4

【知识点】早期殖民扩张的过程、早期殖民扩张的意义和影响

【详解】(1)本题是特点题。时空是16—19世纪欧洲。特点:根据材料一“采用‘墨卡托投影法’(正轴等角圆柱投影)第一次将全球完整展现在一幅地图上”和材料二“通过‘科学化’的测量技术”可知,制图技术科学化,体现数学与航海技术的结合;根据材料一“英国投票操控,使时空秩序沦为帝国统治工具”和材料二“地图不仅是地理信息的载体,更是权力的话语工具”可知,地图绘制政治化、工具化,服务于殖民扩张与欧洲民族国家构建;根据材料一“以大西洋为轴线,将欧洲置于地图中央”和材料二“19世纪欧洲制图业通过……从而合理化其统治”可知,地图绘制欧洲中心化,绘制主体和内容以欧洲为主导;根据材料一“第一次将全球完整展现在一幅地图上”和材料二“19世纪欧洲制图业通过‘科学化’的测量技术,将殖民地‘空白区域’纳入知识体系”可知,地图绘制的世界地理范围扩展至全球,反映了科学技术的进步和世界联系进一步加强。(答出其中三点即可)

(2)本题是认识题。时空是近代世界。认识:根据材料并结合所学,可从政治殖民、霸权转移、文化霸权、全球认知等角度进行分析:根据材料一“《大英帝国殖民地图》用红色标注英国殖民地范围”和材料二“将殖民地‘空白区域’纳入知识体系,从而合理化其统治”并结合所学可知,近代世界地图制作被欧洲主要国家垄断,明确标注殖民地边界,强化领土主权将瓜分世界行为合理化,成为推动新航路的开辟和殖民扩张的工具。根据材料一“16世纪荷兰制图师墨卡托绘制的世界地图……1884年国际子午线会议将格林尼治子午线设为全球标准,英国投票操控,使时空秩序沦为帝国统治工具”并结合所学可知,地图绘制与殖民霸权转移同步,从荷兰到英国主导的地图绘制反映了海上霸权的更迭和世界权力中心的转移。根据材料一“将欧洲置于地图中央,美洲和非洲被压缩呈现”和材料二“19世纪欧洲殖民地图常省略非洲原住民已有的地理标识,代之以殖民者命名的行政边界和资源标记”并结合所学可知,近代世界地图通过投影法和标注方式强化西方优越性和文化霸权,塑造“欧洲中心论”,导致被殖民地区边缘化,忽略了世界文明的多样性。根据材料一“第一次将全球完整展现在一幅地图上”和材料二“地图不仅是地理信息的载体,更是权力的话语工具”并结合所学可知,近代世界地图绘制的变化反映了对全球认识更加全面,是大国宣示势力范围和维护霸权的工具。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体