鲁教版高中地理必修第一册1.3地球的圈层结构教学课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 鲁教版高中地理必修第一册1.3地球的圈层结构教学课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 46.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 00:00:39 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

1.3 地球的圈层结构

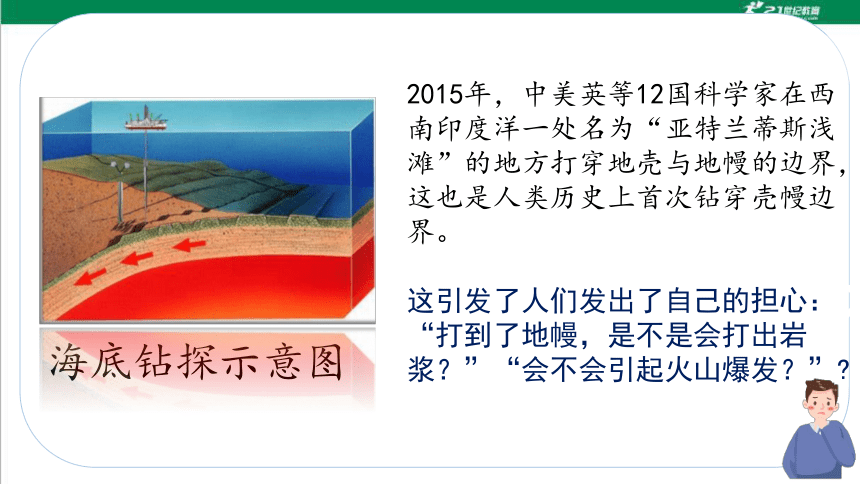

2015年,中美英等12国科学家在西南印度洋一处名为“亚特兰蒂斯浅滩”的地方打穿地壳与地幔的边界,这也是人类历史上首次钻穿壳幔边界。

这引发了人们发出了自己的担心:“打到了地幔,是不是会打出岩浆?”“会不会引起火山爆发?”

?

海底钻探示意图

课标解读

运用示意图,说明地球的圈层结构。

【课标呈现】

1.运用地球的内部、外部圈层结构示意图,简要描述地球的圈层结构,说明地球各圈层的主要特点。

2.举例说明大气圈、岩石圈、水圈和生物圈等四大圈层之间的相互关系、相互影响的关系,并指出它们对人类生产生活的影响。

3.结合实例指出自然地理环境的组成要素,简要说明各要素的基本作用。

【学习目标】

【重难点】

1.地球内部圈层具体划分及特点2.地球外部圈层概念、组成与相互关系

一、地球内部圈层结构

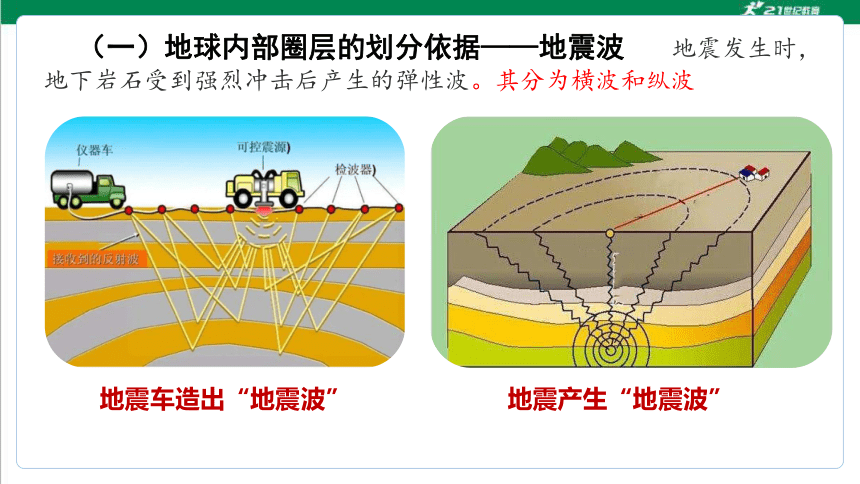

(一)地球内部圈层的划分依据——地震波 地震发生时,地下岩石受到强烈冲击后产生的弹性波。其分为横波和纵波

地震车造出“地震波”

地震产生“地震波”

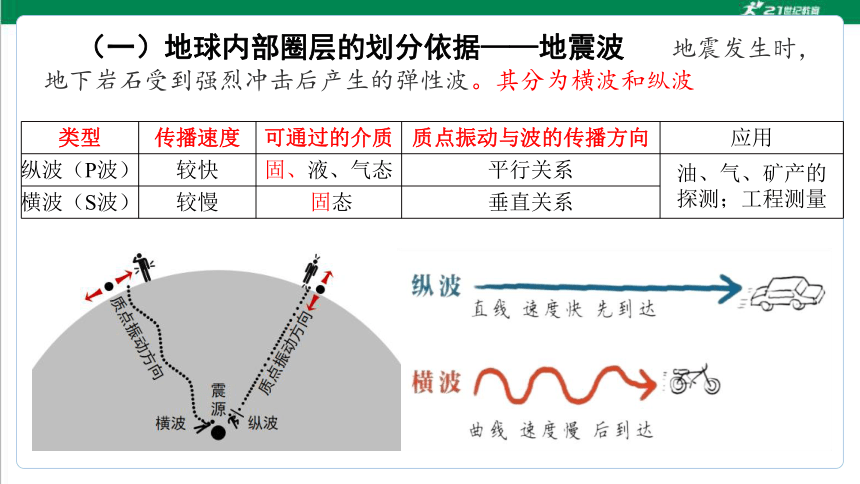

(一)地球内部圈层的划分依据——地震波 地震发生时,地下岩石受到强烈冲击后产生的弹性波。其分为横波和纵波

类型 传播速度 可通过的介质 质点振动与波的传播方向 应用

纵波(P波) 较快 固、液、气态 平行关系 油、气、矿产的探测;工程测量

横波(S波) 较慢 固态 垂直关系

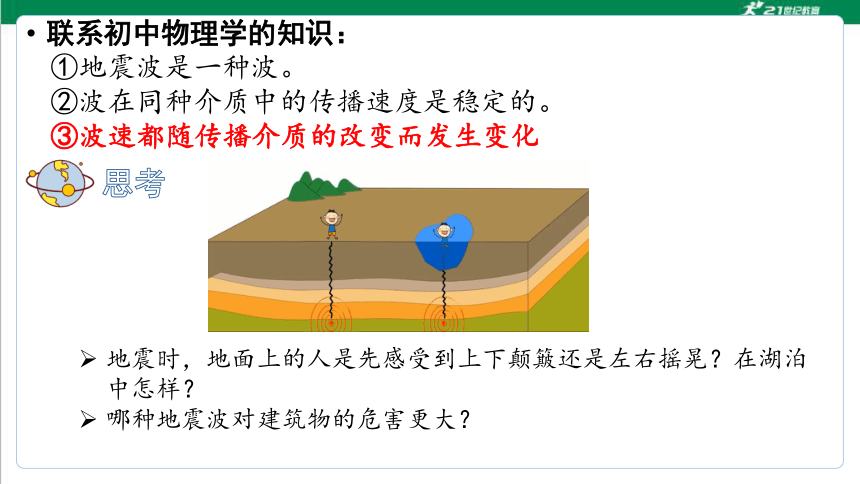

联系初中物理学的知识:

地震波是一种波。

波在同种介质中的传播速度是稳定的。

波速都随传播介质的改变而发生变化

地震时,地面上的人是先感受到上下颠簸还是左右摇晃?在湖泊中怎样?

哪种地震波对建筑物的危害更大?

1.地震发生时,站在陆地上,先上下颠簸, 然后前后左右摇晃;在湖中只有上下颠簸。

2.横波的破坏性比纵波强。

地震时,地面上的人是先感受到上下颠簸还是左右摇晃?在湖泊中怎样?

哪种地震波对建筑物的危害更大?

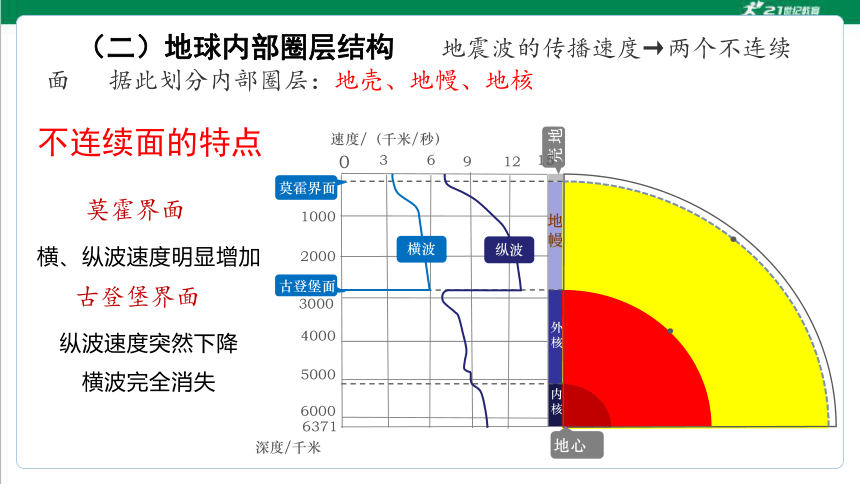

(二)地球内部圈层结构 地震波的传播速度→两个不连续面 据此划分内部圈层:地壳、地幔、地核

内核

外核

地幔

地壳

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

6371

纵波

横波

莫霍界面

古登堡面

不连续面的特点

莫霍界面

古登堡界面

横、纵波速度明显增加

纵波速度突然下降

横波完全消失

3

6

9

12

15

速度/(千米/秒)

深度/千米

(二)地球内部圈层结构

1.地壳 岩石组成的固体外壳,厚薄不一,平均厚度为17千米。大陆地壳比较厚,平均为39-41千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达70千米;大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。

2.地幔

介于莫霍面与古登堡面之间,厚度约2800千米,占地球总体积的80%,具有固态特征,主要由含铁、镁和硅酸盐类矿物组成。

分为上地幔和下地幔,上地幔顶部存在软流层,一般认为是岩浆的主要发源地。

上地幔顶部(软流层以上)并与地壳组合成岩石圈。

科学家“打到了地幔,是不是会打出岩浆?”“会不会引起火山爆发?”

软流层又叫软流圈,位于上地幔上部岩石圈之下,深度在80—400km之间,是一个基本上呈全球性分布的地内圈层。软流圈熔岩产生时所需的热能、水和挥发性物质,主要由放射性元素衰变和地球圈层分化过程释放出来。释放出来的热能和轻组分上升到低温、刚硬的岩石圈底部时,受到岩石圈的阻挡而逐渐积累起来,从而导致该部位最终形成软流层。

据地震波的传播可以推测:软流层的物质从总体上看仍是固态的,因为纵波、横波都能通过;然而波速的降低又说明该层的物质较岩石要软要热些。

地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体,厚度约3400多千米,分外核与内核。

外核:横波不能通过,液态或熔融状态,它们相对地壳流动,形成了地球的磁场。

内核:纵波速度突然增加,固体金属壳,具有超强的压力

内核:固态

固体金属球,具有超强的压力。

外核:液态

外核物质的运动形成了地球的磁场

3.地核

小结

圈层名称 不连续面 地震波的速度变化 特征

地壳

古登堡面

(2900km)

①由岩石组成的固体外壳;

②厚度不均,大洋部分薄(5-10km),大陆部分厚(39-41km),地壳平均厚度17km。

地幔

上地幔 ①固态,上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要发源地;

②地壳和上地幔顶部共同组成岩石圈(软流层以上)。

下地幔

地核

外核 呈液态或熔融状态,地球磁场产生的主要原因

内核 呈固态,温度、压力和密度很大,

纵波和横波速度明显加快

纵波速度突然下降,横波消失

莫霍面

(平均17km)

二、地球外部圈层结构

(二)地球外部圈层结构

1.大气圈

概念:

大气圈指环绕地球外部的气体圈层。由气体和悬浮物质组成,主要成分是氮气和氧气。

地理意义:

避免多数流星体对地球撞击

削弱了紫外线对地球生物影响

提供生物生存所必需的氧气

调节地球的温度,形成复杂的天气

2.水圈

概念:

地球表层各种水体组成的连续但不规则的圈层,上界可达大气对流层顶部,下界至深层地下水的下限,包括大气中的水汽、地表水、土壤水、地下水和生物体内的水。

地理意义:

参与地表物质迁移和能量转换

是人类和其他生物生存和发展所不可或缺的

3.生物圈

概念:

地表有机体包括微生物及其自下而上环境的总称,是行星地球特有的圈层。生物圈的范围是:大气圈的底部、水圈大部、岩石圈表面。

地理意义:

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。

气

大

圈

生

物

圈

圈

水

石

岩

圈

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类懒以生存和发展的自然环境

小结

课堂总结

1.3 地球的圈层结构

2015年,中美英等12国科学家在西南印度洋一处名为“亚特兰蒂斯浅滩”的地方打穿地壳与地幔的边界,这也是人类历史上首次钻穿壳幔边界。

这引发了人们发出了自己的担心:“打到了地幔,是不是会打出岩浆?”“会不会引起火山爆发?”

?

海底钻探示意图

课标解读

运用示意图,说明地球的圈层结构。

【课标呈现】

1.运用地球的内部、外部圈层结构示意图,简要描述地球的圈层结构,说明地球各圈层的主要特点。

2.举例说明大气圈、岩石圈、水圈和生物圈等四大圈层之间的相互关系、相互影响的关系,并指出它们对人类生产生活的影响。

3.结合实例指出自然地理环境的组成要素,简要说明各要素的基本作用。

【学习目标】

【重难点】

1.地球内部圈层具体划分及特点2.地球外部圈层概念、组成与相互关系

一、地球内部圈层结构

(一)地球内部圈层的划分依据——地震波 地震发生时,地下岩石受到强烈冲击后产生的弹性波。其分为横波和纵波

地震车造出“地震波”

地震产生“地震波”

(一)地球内部圈层的划分依据——地震波 地震发生时,地下岩石受到强烈冲击后产生的弹性波。其分为横波和纵波

类型 传播速度 可通过的介质 质点振动与波的传播方向 应用

纵波(P波) 较快 固、液、气态 平行关系 油、气、矿产的探测;工程测量

横波(S波) 较慢 固态 垂直关系

联系初中物理学的知识:

地震波是一种波。

波在同种介质中的传播速度是稳定的。

波速都随传播介质的改变而发生变化

地震时,地面上的人是先感受到上下颠簸还是左右摇晃?在湖泊中怎样?

哪种地震波对建筑物的危害更大?

1.地震发生时,站在陆地上,先上下颠簸, 然后前后左右摇晃;在湖中只有上下颠簸。

2.横波的破坏性比纵波强。

地震时,地面上的人是先感受到上下颠簸还是左右摇晃?在湖泊中怎样?

哪种地震波对建筑物的危害更大?

(二)地球内部圈层结构 地震波的传播速度→两个不连续面 据此划分内部圈层:地壳、地幔、地核

内核

外核

地幔

地壳

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

6371

纵波

横波

莫霍界面

古登堡面

不连续面的特点

莫霍界面

古登堡界面

横、纵波速度明显增加

纵波速度突然下降

横波完全消失

3

6

9

12

15

速度/(千米/秒)

深度/千米

(二)地球内部圈层结构

1.地壳 岩石组成的固体外壳,厚薄不一,平均厚度为17千米。大陆地壳比较厚,平均为39-41千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达70千米;大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。

2.地幔

介于莫霍面与古登堡面之间,厚度约2800千米,占地球总体积的80%,具有固态特征,主要由含铁、镁和硅酸盐类矿物组成。

分为上地幔和下地幔,上地幔顶部存在软流层,一般认为是岩浆的主要发源地。

上地幔顶部(软流层以上)并与地壳组合成岩石圈。

科学家“打到了地幔,是不是会打出岩浆?”“会不会引起火山爆发?”

软流层又叫软流圈,位于上地幔上部岩石圈之下,深度在80—400km之间,是一个基本上呈全球性分布的地内圈层。软流圈熔岩产生时所需的热能、水和挥发性物质,主要由放射性元素衰变和地球圈层分化过程释放出来。释放出来的热能和轻组分上升到低温、刚硬的岩石圈底部时,受到岩石圈的阻挡而逐渐积累起来,从而导致该部位最终形成软流层。

据地震波的传播可以推测:软流层的物质从总体上看仍是固态的,因为纵波、横波都能通过;然而波速的降低又说明该层的物质较岩石要软要热些。

地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体,厚度约3400多千米,分外核与内核。

外核:横波不能通过,液态或熔融状态,它们相对地壳流动,形成了地球的磁场。

内核:纵波速度突然增加,固体金属壳,具有超强的压力

内核:固态

固体金属球,具有超强的压力。

外核:液态

外核物质的运动形成了地球的磁场

3.地核

小结

圈层名称 不连续面 地震波的速度变化 特征

地壳

古登堡面

(2900km)

①由岩石组成的固体外壳;

②厚度不均,大洋部分薄(5-10km),大陆部分厚(39-41km),地壳平均厚度17km。

地幔

上地幔 ①固态,上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要发源地;

②地壳和上地幔顶部共同组成岩石圈(软流层以上)。

下地幔

地核

外核 呈液态或熔融状态,地球磁场产生的主要原因

内核 呈固态,温度、压力和密度很大,

纵波和横波速度明显加快

纵波速度突然下降,横波消失

莫霍面

(平均17km)

二、地球外部圈层结构

(二)地球外部圈层结构

1.大气圈

概念:

大气圈指环绕地球外部的气体圈层。由气体和悬浮物质组成,主要成分是氮气和氧气。

地理意义:

避免多数流星体对地球撞击

削弱了紫外线对地球生物影响

提供生物生存所必需的氧气

调节地球的温度,形成复杂的天气

2.水圈

概念:

地球表层各种水体组成的连续但不规则的圈层,上界可达大气对流层顶部,下界至深层地下水的下限,包括大气中的水汽、地表水、土壤水、地下水和生物体内的水。

地理意义:

参与地表物质迁移和能量转换

是人类和其他生物生存和发展所不可或缺的

3.生物圈

概念:

地表有机体包括微生物及其自下而上环境的总称,是行星地球特有的圈层。生物圈的范围是:大气圈的底部、水圈大部、岩石圈表面。

地理意义:

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。

气

大

圈

生

物

圈

圈

水

石

岩

圈

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类懒以生存和发展的自然环境

小结

课堂总结