安徽省江淮名校2024—2025学年度高二下学期期末联合调研历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省江淮名校2024—2025学年度高二下学期期末联合调研历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 17:13:37 | ||

图片预览

文档简介

安徽省江淮名校2024-2025学年高二下学期期末联合调研

历史试题

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。)

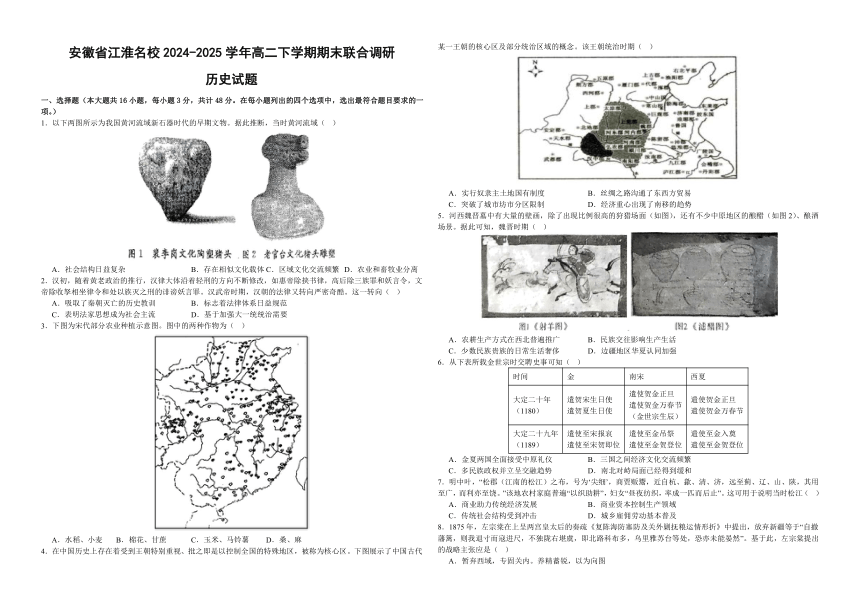

1.以下两图所示为我国黄河流域新石器时代的早期文物。据此推断,当时黄河流域( )

A.社会结构日益复杂 B.存在相似文化载体 C.区域文化交流频繁 D.农业和畜牧业分离

2.汉初,随着黄老政治的推行,汉律大体沿着轻刑的方向不断修改,如惠帝除挟书律,高后除三族罪和妖言令,文帝除收孥相坐律令和处以族灭之刑的诽谤妖言罪。汉武帝时期,汉朝的法律又转向严密奇酷。这一转向( )

A.吸取了秦朝灭亡的历史教训 B.标志着法律体系日益规范

C.表明法家思想成为社会主流 D.基于加强大一统统治需要

3.下图为宋代部分农业种植示意图。图中的两种作物为( )

A.水稻、小麦 B.棉花、甘蔗 C.玉米、马铃薯 D.桑、麻

4.在中国历史上存在着受到王朝特别重视、批之即是以控制全国的特殊地区,被称为核心区。下图展示了中国古代某一王朝的核心区及部分统治区域的概念。该王朝统治时期( )

A.实行奴隶主土地国有制度 B.丝绸之路沟通了东西方贸易

C.突破了城市坊市分区限制 D.经济重心出现了南移的趋势

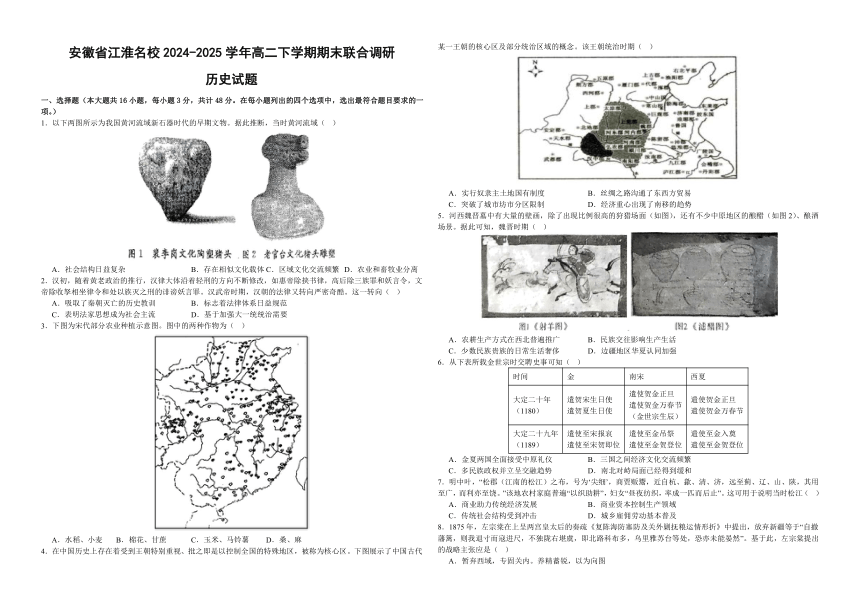

5.河西魏晋墓中有大量的壁画,除了出现比例很高的狩猎场面(如图),还有不少中原地区的酿醋(如图2)、酿酒场景。据此可知,魏晋时期( )

A.农耕生产方式在西北普遍推广 B.民族交往影响生产生活

C.少数民族贵族的日常生活奢侈 D.边疆地区华夏认同加强

6.从下表所载金世宗时交聘史事可知( )

时间 金 南宋 西夏

大定二十年 (1180) 遣贺宋生日使 遣贺夏生日使 遣使贺金正旦 遣使贺金万春节 (金世宗生辰) 遣使贺金正旦 遣使贺金万春节

大定二十九年 (1189) 遣使至宋报哀 遣使至宋贺即位 遣使至金吊祭 遣使至金贺登位 遣使至金入奠 遣使至金贺登位

A.金夏两国全面接受中原礼仪 B.三国之间经济文化交流频繁

C.多民族政权并立呈交融趋势 D.南北对峙局面已经得到缓和

7.明中叶,“松郡(江南的松江)之布,号为‘尖细’,商贾贩鬻,近自杭、歙、清、济,远至蓟、辽、山、陕,其用至广,而利亦至饶。”该地农村家庭普遍“以织助耕”,妇女“昼夜纺织,率成一匹而后止”。这可用于说明当时松江( )

A.商业助力传统经济发展 B.商业资本控制生产领域

C.传统社会结构受到冲击 D.城乡雇佣劳动基本普及

8.1875年,左宗棠在上呈两宫皇太后的奏疏《复陈海防塞防及关外剿抚粮运情形折》中提出,放弃新疆等于“自撤藩篱,则我退寸而寇进尺,不独陇右堪虞,即北路科布多,乌里雅苏台等处,恐亦未能晏然”。基于此,左宗棠提出的战略主张应是( )

A.暂弃西域,专固关内。养精蓄锐,以为向图

B.海疆不防,则腹心之大患愈棘

C.东则海防,西则塞防,二者并重

D.惟求立于宸断……节省物力,专备海防

9.19世纪90年代初,资本主义国家输入中国的货物比70年代初增长一倍以上,其中鸦片和棉布各占1/5,棉纱从70年代初的3%跃增为14%,煤油(输入农村作灯油用)、染料、针等物也占有较大比重。这一现象( )

A.加速了传统自然经济的解体 B.阻滞了民族资本主义的发展

C.导致了贸易逆差局面的出现 D.得益于列强侵华方式的改变

10.1917年,中国加入协约国一方作战。十几万中国劳工在欧洲战场从事各种艰苦工作,他们的技术、高效以及勇敢,常常得到协约国官兵的称赞,约有3000名华工在这次战争中献出了生命。中国政府派出华工参加一战( )

A.旨在缓解欧洲劳动力资源缺乏的困境 B.改变了第一次世界大战性质

C.意在抑制日本在华势力捍卫国家主权 D.改善了国民政府的国际形象

11.下面是1978—2009年我国经济发展相关情况统计示意图。这可用于说明我国( )

A.工业对经济贡献作用有限 B.体制变革促使经济协调发展

C.改革重点由农村转至城市 D.经济增长方式变革的必要性

12.据下图信息可知,人类早期文明( )

A.相似性多元性并存 B.都发源于大河流域

C.世界文化的传承性 D.呈现多元一体格局

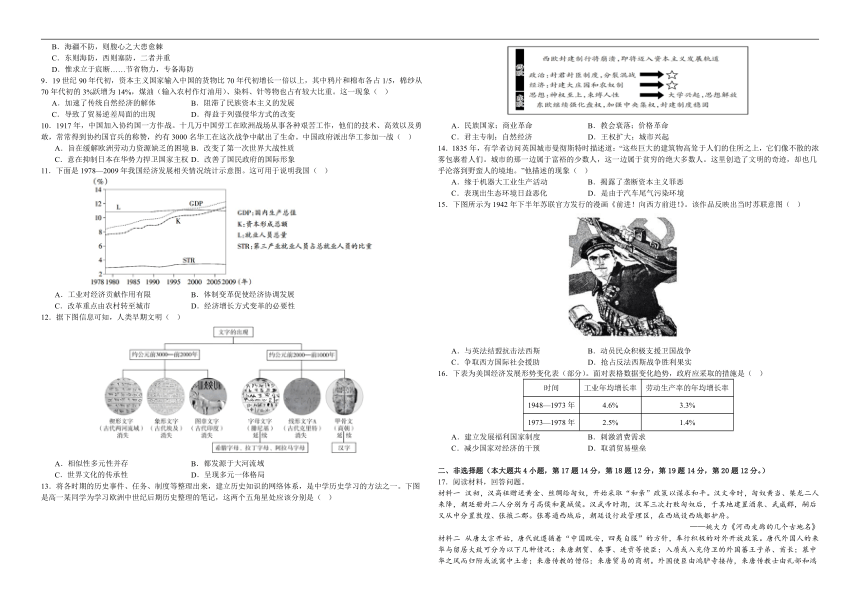

13.将各时期的历史事件、任务、制度等整理出来,建立历史知识的网络体系,是中学历史学习的方法之一。下图是高一某同学为学习欧洲中世纪后期历史整理的笔记,这两个五角星处应该分别是( )

A.民族国家;商业革命 B.教会衰落;价格革命

C.君主专制;自然经济 D.王权扩大;城市兴起

14.1835年,有学者访问英国城市曼彻斯特时描述道:“这些巨大的建筑物高耸于人们的住所之上,它们像不散的浓雾包裹着人们。城市的那一边属于富裕的少数人,这一边属于贫穷的绝大多数人。这里创造了文明的奇迹,却也几乎沦落到野蛮人的境地。”他描述的现象( )

A.缘于机器大工业生产活动 B.揭露了垄断资本主义罪恶

C.表现出生态环境日益恶化 D.是由于汽车尾气污染环境

15.下图所示为1942年下半年苏联官方发行的漫画《前进!向西方前进!》。该作品反映出当时苏联意图( )

A.与英法结盟抗击法西斯 B.动员民众积极支援卫国战争

C.争取西方国际社会援助 D.抢占反法西斯战争胜利果实

16.下表为美国经济发展形势变化表(部分)。面对表格数据变化趋势,政府应采取的措施是( )

时间 工业年均增长率 劳动生产率的年均增长率

1948—1973年 4.6% 3.3%

1973—1978年 2.5% 1.4%

A.建立发展福利国家制度 B.刺激消费需求

C.减少国家对经济的干预 D.取消贸易壁垒

二、非选择题(本大题共4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分。)

17.阅读材料,回答问题。

材料一 汉初,汉高祖赠送黄金、丝绸给匈奴,开始采取“和亲”政策以谋求和平。汉文帝时,匈奴黄当、桀龙二人来降,朝廷册封二人分别为弓高侯和襄城侯。汉武帝时期,汉军三次打败匈奴后,于其地建置酒泉、武威郡,嗣后又从中分置敦煌、张掖二郡。张骞通西域后,朝廷设行政管理区,在西域设西域都护府。

——姚大力《河西走廊的几个古地名》

材料二 从唐太宗开始,唐代就遵循着“中国既安,四夷自服”的方针,奉行积极的对外开放政策。唐代外国人的来华与留居大致可分为以下几种情况:来唐朝贺、奏事、进贡等使臣;入质或入充侍卫的外国蕃王子弟、酋长;慕中华之风而归附或流寓中土者;来唐传教的僧侣;来唐贸易的商胡。外国使臣由鸿胪寺接待,来唐传教士由礼部和鸿胪寺管理,市舶司和互市监负责管理来华外商。唐朝对寓居或定居中国的外国人不排斥,不歧视,他们几乎享有同唐人一样的政治权利和经济待遇,外国人可以在唐朝参加科举、做官为将、殖产、娶妻妾,政府也保证外商的经济权益不受侵犯。

——摘编自田廷柱《唐代外国人来华与留居述略》

材料三 晚清时期,随着中外条约关系的发展及列强在华条约特权的不断扩大,愈来愈多的外国人进入中国内地开展游历、传教、经商等活动。为了规避和减少因游历而产生的纠纷和交涉,清政府要求入境游历者“必须请领护照为之限制”,“无照者不准前往也,发照之权,专属之领事官,签照之权,专属之地方官”。无护照之外国人不得到中国内地游历。1880年,在中德《续修条约》中,中国政府首次以条约的形式取得了对无照洋人的经济制裁权,这对那些无照擅闯中国内地的洋人起到了一定的警示作用。

——摘编自付超《晚清对赴华内地游历外人的管理述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉朝对边疆治理的意义。(6分)

(2)根据材料二指出唐代对来华外国人管理的特点。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析晚清政府加强对赴华内地游历外国人管理的背景。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立初期,猪肉供应相对紧张。在计划经济体制下,为了保障城市居民能有稳定的猪肉供应,政府采取了一系列措施。一方面,大力鼓励国营和集体养猪场的发展,给予政策扶持和技术指导,集中资源提升生猪存栏量。另一方面,实行猪肉凭票定量供应制度,按照居民人口数量和不同的需求层次,合理分配猪肉购买指标。同时,建立了从生猪收购、屠宰到销售的国营流通体系,确保猪肉价格的稳定和供应渠道的畅通。通过这些举措,在一定程度上缓解了猪肉供需矛盾,保障了居民基本的生活需求。

——摘编自王健《新中国计划经济时期民生保障研究》

材料二 改革开放以来,随着市场经济的发展,猪肉市场日益活跃,但也面临着新的问题。在市场价格波动较大时,政府积极发挥宏观调控作用。当生猪存栏量下降、猪肉价格快速上涨时,政府及时投放中央储备肉,调节市场供需平衡,稳定价格。同时,出台补贴政策,鼓励养殖户扩大养殖规模,给予资金支持和技术培训,提高养殖积极性。此外,加强市场监管,严厉打击囤积居奇、哄抬物价等不法行为,维护市场秩序。随着冷链物流等技术的发展,政府还推动建立多元化的猪肉供应渠道,促进不同地区猪肉资源的流通和调配,让居民能够购买到价格合理、质量放心的猪肉。

——摘编自李华《改革开放后我国猪肉市场调控策略研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国政府在不同时期稳定猪肉供应与价格手段的相似性。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明不同时期我国政府稳定猪肉供应和价格对社会发展的意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 第二次工业革命的成果集中在以电力、内燃机和化学工业为代表的新兴领域并彻底改变了人类社会的生产模式。爱迪生的电力系统、贝尔实验室的专利技术,以及德国拜耳公司的合成染料,均体现出实验室研究对产业化的直接推动。与此同时,大型垄断企业(如美国标准石油公司)通过资本集中和技术整合,形成了全球性工业霸权。

——摘编自阿尔弗雷德·钱德勒《规模与范围:工业资本主义的原动力》

材料二 第二次工业革命加速了全球资源与劳动力的重新分配。欧洲列强借助内燃机驱动的远洋轮船和铁路网络,将殖民地的橡胶、石油和金属矿产纳入工业化链条;而殖民地本土经济则因资源掠夺与市场倾销陷入结构性依附。这一时期的殖民扩张不再局限于领土占领,更强调通过资本输出与技术垄断实现经济控制。

——摘编自戴维·S·兰德斯《国富国穷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括第二次工业革命与第一次工业革命相比的显著特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析第二次工业革命对全球秩序的影响。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料:小明在DeepSeek对话框中输入了“什么是中世纪”,所给答复中包括了中世纪的概念、核心时间范围、分期、特征等,其中“分期”内容如下:

一 早期中世纪(5—10世纪)1 西罗马灭亡后,欧洲进入“蛮族王国”时代(如法兰克王国)。 2 基督教成为欧洲主导力量,教会保存部分古典文化。 3 封建制度萌芽,维京人、马扎尔人入侵导致社会动荡。 二 盛期中世纪(11—13世纪) 1 经济复苏:农业技术进步(三圃制)、城市复兴、贸易增长(汉萨同盟)。 2 宗教权力顶峰:教皇发动十字军东征(1096—1291),对抗伊斯兰世界。 3 文化发展:大学兴起(如巴黎大学、牛津大学),哥特式建筑盛行(如巴黎圣母院)。 三 晚期中世纪(14—15世纪) 1 危机与转型:黑死病(1347—1351)导致欧洲人口锐减1/3,动摇封建制度。 2 民族国家雏形:英法百年战争(1337—1453)、西班牙收复失地运动。 3 技术革新:火药传入欧洲,印刷术推广(古腾堡圣经,1455年)。

从上述划横线的历史概念(事件)中任选一例,予以解释。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出DeepSeek对世界中世纪历史分期的划分标准,并说明理由。(8分)

安徽省江淮名校2024-2025学年高二下学期期末联合调研

历史试题参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D D B B C A C A C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A D A B C

二、非选择题(本大题共4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分。)

17.(1)意义:加强了中央对边疆地区的有效控制,维护了国家统一;推动了少数民族地区的社会进步;促进了各民族经济文化的交流;加速了民族融合;有利于统一多民族国家的发展。(每点2分,答出3点即可得6分)

(2)特点:设置专门机构管理;外国人享有与唐人几乎同等的权利。(2分)

(3)背景:晚清时期,列强通过不平等条约打开中国国门;西学东渐、清廷外交从朝贡体系向近代条约体系的转变;中国民族危机不断加深;外国人通过不平等条约获得在华游历、经商、传教等特权;在中外交往过程中中外纠纷增多。(每点2分,答出3点即可得6分)

18.(1)相似性:注重政策扶持与引导;通过宏观调控稳定价格;维护市场秩序。(每点2分,答出3点即可得6分)

(2)意义:保障民生,提高生活质量;稳定社会,为经济建设和社会发展创造良好的社会环境;促进经济发展,带动就业和经济增长;体现政府职能,增强了政府的公信力和凝聚力。(每点2分,答出3点即可得6分)

19.(1)特点:电力、化工等新兴工业部门崛起;科学技术与生产紧密结合;几乎在主要资本主义国家同时发生;尚未完成第一次工业革命的国家,两次工业革命交叉进行。(每点2分,答出3点即可得6分)

(2)影响:主要资本主义国家加速殖民扩张,掀起瓜分世界的狂潮;资本主义世界殖民体系最终建立;世界上绝大部分落后国家和地区卷入资本主义世界市场;以欧美为主的资本主义世界经济体系最终形成;列强扩张与争夺的加剧孕育着新的更大的冲突。(每点2分,答出4点即可得8分)

【详解】(1)本题是对比题,时空是第二次工业革命时期的世界。根据材料一“第二次工业革命的成果集中在以电力、

20.(1)大学。(1分)中世纪后期城市的发展;市民要求城市自治建立大学推行世俗教育;促进了中世纪城市的发展,冲击了基督教会的统治;为资本主义发展创造了条件。(每点1分,答出任意4点即可得4分)

(2)社会发展。(2分)理由:5-10世纪,封建社会的形成和发展,形成庄园经济,封建势力强大,导致欧洲长期处于分裂割据状态,基督教会是欧洲最大的封建势力。11-13世纪,欧洲的城市兴起,兴办大学、十字军东征等说明这一时期欧洲处于封建社会的鼎盛时期。14-15世纪,欧洲处于由封建社会向资本主义转型的时期:封建制度动摇,民族意识增强,中国四大放传入欧洲,加速了欧洲的社会转型。(每点2分,答出3点即可得6分)

历史试题

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。)

1.以下两图所示为我国黄河流域新石器时代的早期文物。据此推断,当时黄河流域( )

A.社会结构日益复杂 B.存在相似文化载体 C.区域文化交流频繁 D.农业和畜牧业分离

2.汉初,随着黄老政治的推行,汉律大体沿着轻刑的方向不断修改,如惠帝除挟书律,高后除三族罪和妖言令,文帝除收孥相坐律令和处以族灭之刑的诽谤妖言罪。汉武帝时期,汉朝的法律又转向严密奇酷。这一转向( )

A.吸取了秦朝灭亡的历史教训 B.标志着法律体系日益规范

C.表明法家思想成为社会主流 D.基于加强大一统统治需要

3.下图为宋代部分农业种植示意图。图中的两种作物为( )

A.水稻、小麦 B.棉花、甘蔗 C.玉米、马铃薯 D.桑、麻

4.在中国历史上存在着受到王朝特别重视、批之即是以控制全国的特殊地区,被称为核心区。下图展示了中国古代某一王朝的核心区及部分统治区域的概念。该王朝统治时期( )

A.实行奴隶主土地国有制度 B.丝绸之路沟通了东西方贸易

C.突破了城市坊市分区限制 D.经济重心出现了南移的趋势

5.河西魏晋墓中有大量的壁画,除了出现比例很高的狩猎场面(如图),还有不少中原地区的酿醋(如图2)、酿酒场景。据此可知,魏晋时期( )

A.农耕生产方式在西北普遍推广 B.民族交往影响生产生活

C.少数民族贵族的日常生活奢侈 D.边疆地区华夏认同加强

6.从下表所载金世宗时交聘史事可知( )

时间 金 南宋 西夏

大定二十年 (1180) 遣贺宋生日使 遣贺夏生日使 遣使贺金正旦 遣使贺金万春节 (金世宗生辰) 遣使贺金正旦 遣使贺金万春节

大定二十九年 (1189) 遣使至宋报哀 遣使至宋贺即位 遣使至金吊祭 遣使至金贺登位 遣使至金入奠 遣使至金贺登位

A.金夏两国全面接受中原礼仪 B.三国之间经济文化交流频繁

C.多民族政权并立呈交融趋势 D.南北对峙局面已经得到缓和

7.明中叶,“松郡(江南的松江)之布,号为‘尖细’,商贾贩鬻,近自杭、歙、清、济,远至蓟、辽、山、陕,其用至广,而利亦至饶。”该地农村家庭普遍“以织助耕”,妇女“昼夜纺织,率成一匹而后止”。这可用于说明当时松江( )

A.商业助力传统经济发展 B.商业资本控制生产领域

C.传统社会结构受到冲击 D.城乡雇佣劳动基本普及

8.1875年,左宗棠在上呈两宫皇太后的奏疏《复陈海防塞防及关外剿抚粮运情形折》中提出,放弃新疆等于“自撤藩篱,则我退寸而寇进尺,不独陇右堪虞,即北路科布多,乌里雅苏台等处,恐亦未能晏然”。基于此,左宗棠提出的战略主张应是( )

A.暂弃西域,专固关内。养精蓄锐,以为向图

B.海疆不防,则腹心之大患愈棘

C.东则海防,西则塞防,二者并重

D.惟求立于宸断……节省物力,专备海防

9.19世纪90年代初,资本主义国家输入中国的货物比70年代初增长一倍以上,其中鸦片和棉布各占1/5,棉纱从70年代初的3%跃增为14%,煤油(输入农村作灯油用)、染料、针等物也占有较大比重。这一现象( )

A.加速了传统自然经济的解体 B.阻滞了民族资本主义的发展

C.导致了贸易逆差局面的出现 D.得益于列强侵华方式的改变

10.1917年,中国加入协约国一方作战。十几万中国劳工在欧洲战场从事各种艰苦工作,他们的技术、高效以及勇敢,常常得到协约国官兵的称赞,约有3000名华工在这次战争中献出了生命。中国政府派出华工参加一战( )

A.旨在缓解欧洲劳动力资源缺乏的困境 B.改变了第一次世界大战性质

C.意在抑制日本在华势力捍卫国家主权 D.改善了国民政府的国际形象

11.下面是1978—2009年我国经济发展相关情况统计示意图。这可用于说明我国( )

A.工业对经济贡献作用有限 B.体制变革促使经济协调发展

C.改革重点由农村转至城市 D.经济增长方式变革的必要性

12.据下图信息可知,人类早期文明( )

A.相似性多元性并存 B.都发源于大河流域

C.世界文化的传承性 D.呈现多元一体格局

13.将各时期的历史事件、任务、制度等整理出来,建立历史知识的网络体系,是中学历史学习的方法之一。下图是高一某同学为学习欧洲中世纪后期历史整理的笔记,这两个五角星处应该分别是( )

A.民族国家;商业革命 B.教会衰落;价格革命

C.君主专制;自然经济 D.王权扩大;城市兴起

14.1835年,有学者访问英国城市曼彻斯特时描述道:“这些巨大的建筑物高耸于人们的住所之上,它们像不散的浓雾包裹着人们。城市的那一边属于富裕的少数人,这一边属于贫穷的绝大多数人。这里创造了文明的奇迹,却也几乎沦落到野蛮人的境地。”他描述的现象( )

A.缘于机器大工业生产活动 B.揭露了垄断资本主义罪恶

C.表现出生态环境日益恶化 D.是由于汽车尾气污染环境

15.下图所示为1942年下半年苏联官方发行的漫画《前进!向西方前进!》。该作品反映出当时苏联意图( )

A.与英法结盟抗击法西斯 B.动员民众积极支援卫国战争

C.争取西方国际社会援助 D.抢占反法西斯战争胜利果实

16.下表为美国经济发展形势变化表(部分)。面对表格数据变化趋势,政府应采取的措施是( )

时间 工业年均增长率 劳动生产率的年均增长率

1948—1973年 4.6% 3.3%

1973—1978年 2.5% 1.4%

A.建立发展福利国家制度 B.刺激消费需求

C.减少国家对经济的干预 D.取消贸易壁垒

二、非选择题(本大题共4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分。)

17.阅读材料,回答问题。

材料一 汉初,汉高祖赠送黄金、丝绸给匈奴,开始采取“和亲”政策以谋求和平。汉文帝时,匈奴黄当、桀龙二人来降,朝廷册封二人分别为弓高侯和襄城侯。汉武帝时期,汉军三次打败匈奴后,于其地建置酒泉、武威郡,嗣后又从中分置敦煌、张掖二郡。张骞通西域后,朝廷设行政管理区,在西域设西域都护府。

——姚大力《河西走廊的几个古地名》

材料二 从唐太宗开始,唐代就遵循着“中国既安,四夷自服”的方针,奉行积极的对外开放政策。唐代外国人的来华与留居大致可分为以下几种情况:来唐朝贺、奏事、进贡等使臣;入质或入充侍卫的外国蕃王子弟、酋长;慕中华之风而归附或流寓中土者;来唐传教的僧侣;来唐贸易的商胡。外国使臣由鸿胪寺接待,来唐传教士由礼部和鸿胪寺管理,市舶司和互市监负责管理来华外商。唐朝对寓居或定居中国的外国人不排斥,不歧视,他们几乎享有同唐人一样的政治权利和经济待遇,外国人可以在唐朝参加科举、做官为将、殖产、娶妻妾,政府也保证外商的经济权益不受侵犯。

——摘编自田廷柱《唐代外国人来华与留居述略》

材料三 晚清时期,随着中外条约关系的发展及列强在华条约特权的不断扩大,愈来愈多的外国人进入中国内地开展游历、传教、经商等活动。为了规避和减少因游历而产生的纠纷和交涉,清政府要求入境游历者“必须请领护照为之限制”,“无照者不准前往也,发照之权,专属之领事官,签照之权,专属之地方官”。无护照之外国人不得到中国内地游历。1880年,在中德《续修条约》中,中国政府首次以条约的形式取得了对无照洋人的经济制裁权,这对那些无照擅闯中国内地的洋人起到了一定的警示作用。

——摘编自付超《晚清对赴华内地游历外人的管理述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉朝对边疆治理的意义。(6分)

(2)根据材料二指出唐代对来华外国人管理的特点。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析晚清政府加强对赴华内地游历外国人管理的背景。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立初期,猪肉供应相对紧张。在计划经济体制下,为了保障城市居民能有稳定的猪肉供应,政府采取了一系列措施。一方面,大力鼓励国营和集体养猪场的发展,给予政策扶持和技术指导,集中资源提升生猪存栏量。另一方面,实行猪肉凭票定量供应制度,按照居民人口数量和不同的需求层次,合理分配猪肉购买指标。同时,建立了从生猪收购、屠宰到销售的国营流通体系,确保猪肉价格的稳定和供应渠道的畅通。通过这些举措,在一定程度上缓解了猪肉供需矛盾,保障了居民基本的生活需求。

——摘编自王健《新中国计划经济时期民生保障研究》

材料二 改革开放以来,随着市场经济的发展,猪肉市场日益活跃,但也面临着新的问题。在市场价格波动较大时,政府积极发挥宏观调控作用。当生猪存栏量下降、猪肉价格快速上涨时,政府及时投放中央储备肉,调节市场供需平衡,稳定价格。同时,出台补贴政策,鼓励养殖户扩大养殖规模,给予资金支持和技术培训,提高养殖积极性。此外,加强市场监管,严厉打击囤积居奇、哄抬物价等不法行为,维护市场秩序。随着冷链物流等技术的发展,政府还推动建立多元化的猪肉供应渠道,促进不同地区猪肉资源的流通和调配,让居民能够购买到价格合理、质量放心的猪肉。

——摘编自李华《改革开放后我国猪肉市场调控策略研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国政府在不同时期稳定猪肉供应与价格手段的相似性。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明不同时期我国政府稳定猪肉供应和价格对社会发展的意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 第二次工业革命的成果集中在以电力、内燃机和化学工业为代表的新兴领域并彻底改变了人类社会的生产模式。爱迪生的电力系统、贝尔实验室的专利技术,以及德国拜耳公司的合成染料,均体现出实验室研究对产业化的直接推动。与此同时,大型垄断企业(如美国标准石油公司)通过资本集中和技术整合,形成了全球性工业霸权。

——摘编自阿尔弗雷德·钱德勒《规模与范围:工业资本主义的原动力》

材料二 第二次工业革命加速了全球资源与劳动力的重新分配。欧洲列强借助内燃机驱动的远洋轮船和铁路网络,将殖民地的橡胶、石油和金属矿产纳入工业化链条;而殖民地本土经济则因资源掠夺与市场倾销陷入结构性依附。这一时期的殖民扩张不再局限于领土占领,更强调通过资本输出与技术垄断实现经济控制。

——摘编自戴维·S·兰德斯《国富国穷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括第二次工业革命与第一次工业革命相比的显著特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析第二次工业革命对全球秩序的影响。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料:小明在DeepSeek对话框中输入了“什么是中世纪”,所给答复中包括了中世纪的概念、核心时间范围、分期、特征等,其中“分期”内容如下:

一 早期中世纪(5—10世纪)1 西罗马灭亡后,欧洲进入“蛮族王国”时代(如法兰克王国)。 2 基督教成为欧洲主导力量,教会保存部分古典文化。 3 封建制度萌芽,维京人、马扎尔人入侵导致社会动荡。 二 盛期中世纪(11—13世纪) 1 经济复苏:农业技术进步(三圃制)、城市复兴、贸易增长(汉萨同盟)。 2 宗教权力顶峰:教皇发动十字军东征(1096—1291),对抗伊斯兰世界。 3 文化发展:大学兴起(如巴黎大学、牛津大学),哥特式建筑盛行(如巴黎圣母院)。 三 晚期中世纪(14—15世纪) 1 危机与转型:黑死病(1347—1351)导致欧洲人口锐减1/3,动摇封建制度。 2 民族国家雏形:英法百年战争(1337—1453)、西班牙收复失地运动。 3 技术革新:火药传入欧洲,印刷术推广(古腾堡圣经,1455年)。

从上述划横线的历史概念(事件)中任选一例,予以解释。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出DeepSeek对世界中世纪历史分期的划分标准,并说明理由。(8分)

安徽省江淮名校2024-2025学年高二下学期期末联合调研

历史试题参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D D B B C A C A C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A D A B C

二、非选择题(本大题共4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分。)

17.(1)意义:加强了中央对边疆地区的有效控制,维护了国家统一;推动了少数民族地区的社会进步;促进了各民族经济文化的交流;加速了民族融合;有利于统一多民族国家的发展。(每点2分,答出3点即可得6分)

(2)特点:设置专门机构管理;外国人享有与唐人几乎同等的权利。(2分)

(3)背景:晚清时期,列强通过不平等条约打开中国国门;西学东渐、清廷外交从朝贡体系向近代条约体系的转变;中国民族危机不断加深;外国人通过不平等条约获得在华游历、经商、传教等特权;在中外交往过程中中外纠纷增多。(每点2分,答出3点即可得6分)

18.(1)相似性:注重政策扶持与引导;通过宏观调控稳定价格;维护市场秩序。(每点2分,答出3点即可得6分)

(2)意义:保障民生,提高生活质量;稳定社会,为经济建设和社会发展创造良好的社会环境;促进经济发展,带动就业和经济增长;体现政府职能,增强了政府的公信力和凝聚力。(每点2分,答出3点即可得6分)

19.(1)特点:电力、化工等新兴工业部门崛起;科学技术与生产紧密结合;几乎在主要资本主义国家同时发生;尚未完成第一次工业革命的国家,两次工业革命交叉进行。(每点2分,答出3点即可得6分)

(2)影响:主要资本主义国家加速殖民扩张,掀起瓜分世界的狂潮;资本主义世界殖民体系最终建立;世界上绝大部分落后国家和地区卷入资本主义世界市场;以欧美为主的资本主义世界经济体系最终形成;列强扩张与争夺的加剧孕育着新的更大的冲突。(每点2分,答出4点即可得8分)

【详解】(1)本题是对比题,时空是第二次工业革命时期的世界。根据材料一“第二次工业革命的成果集中在以电力、

20.(1)大学。(1分)中世纪后期城市的发展;市民要求城市自治建立大学推行世俗教育;促进了中世纪城市的发展,冲击了基督教会的统治;为资本主义发展创造了条件。(每点1分,答出任意4点即可得4分)

(2)社会发展。(2分)理由:5-10世纪,封建社会的形成和发展,形成庄园经济,封建势力强大,导致欧洲长期处于分裂割据状态,基督教会是欧洲最大的封建势力。11-13世纪,欧洲的城市兴起,兴办大学、十字军东征等说明这一时期欧洲处于封建社会的鼎盛时期。14-15世纪,欧洲处于由封建社会向资本主义转型的时期:封建制度动摇,民族意识增强,中国四大放传入欧洲,加速了欧洲的社会转型。(每点2分,答出3点即可得6分)

同课章节目录