第8课 三国至隋唐的文化 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 三国至隋唐的文化 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 18:01:56 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

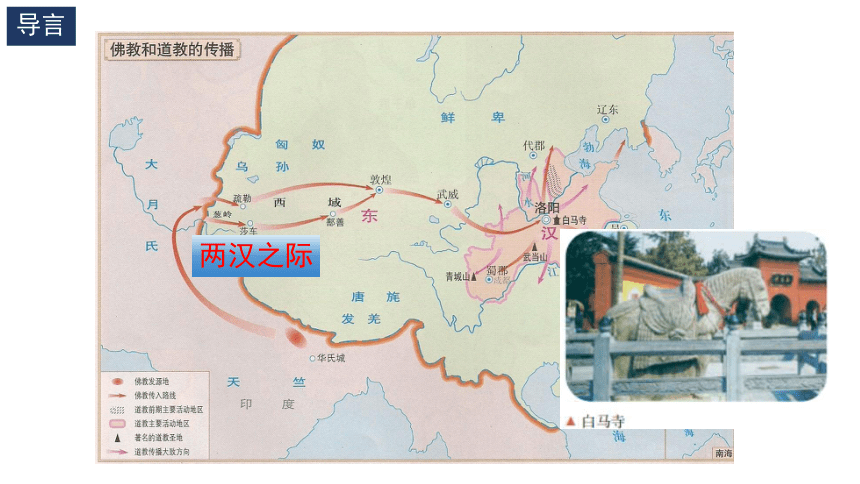

导言

两汉之际

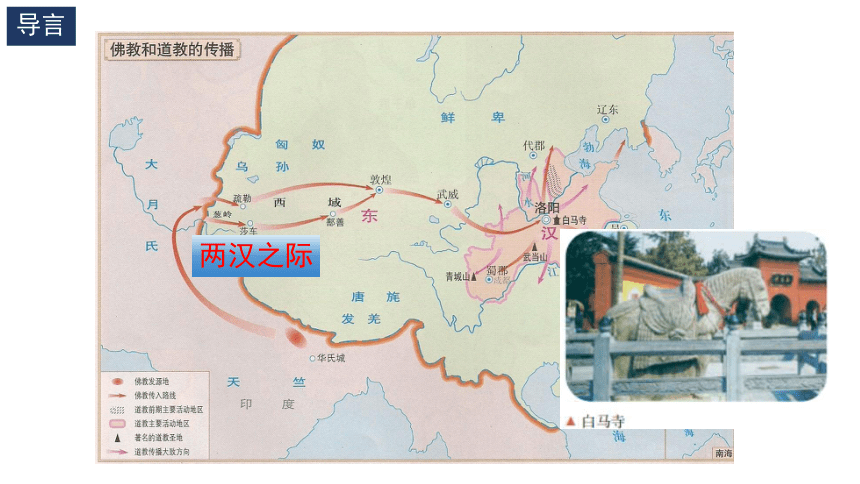

第8课 三国至隋唐的文化

《中外历史纲要(上)》

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

课程标准:1.4 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就。

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

二.文学艺术

三.科技成就

四.中外交流

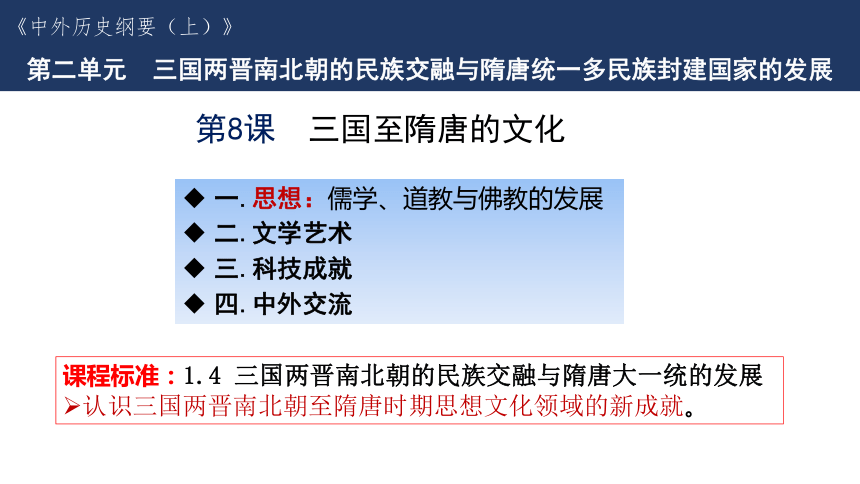

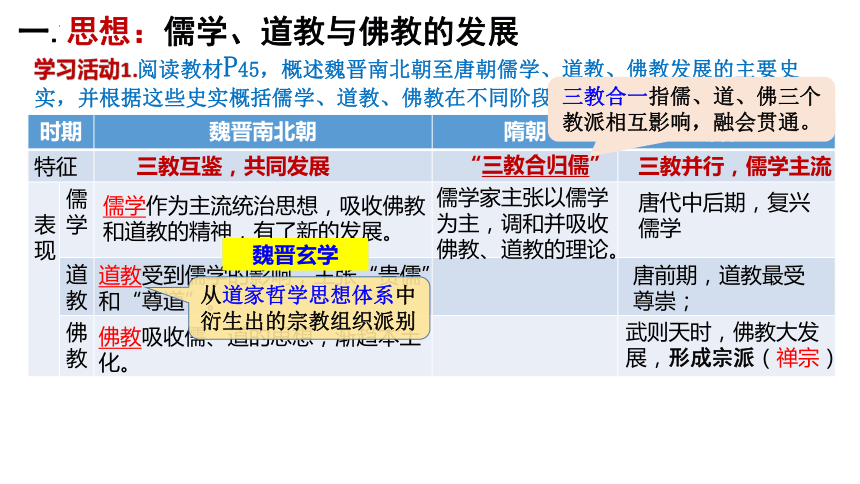

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

学习活动1.阅读教材P45,概述魏晋南北朝至唐朝儒学、道教、佛教发展的主要史实,并根据这些史实概括儒学、道教、佛教在不同阶段发展的总体特征。

时期 魏晋南北朝 隋朝 唐朝

特征

表现 儒学

道教

佛教

儒学作为主流统治思想,吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”。

佛教吸收儒、道的思想,渐趋本土化。

儒学家主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

唐代中后期,复兴儒学

唐前期,道教最受尊崇;

武则天时,佛教大发展,形成宗派(禅宗)

魏晋玄学

三教互鉴,共同发展

“三教合归儒”

三教并行,儒学主流

三教合一指儒、道、佛三个教派相互影响,融会贯通。

从道家哲学思想体系中衍生出的宗教组织派别

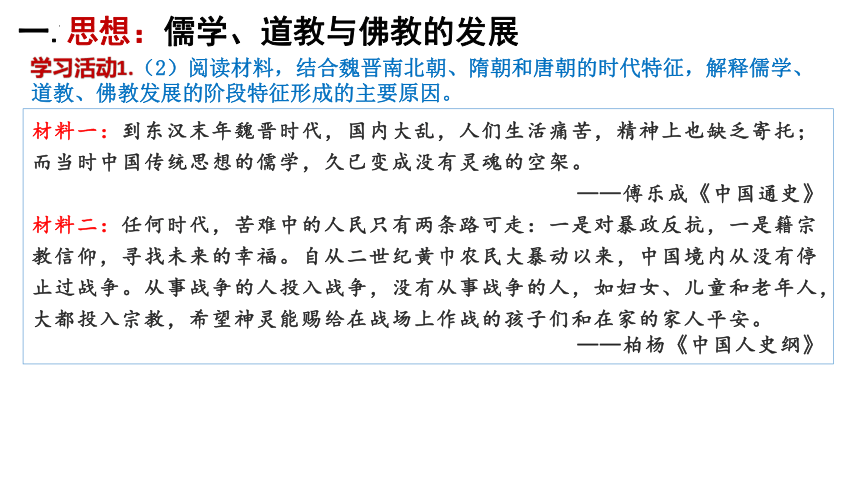

学习活动1.(2)阅读材料,结合魏晋南北朝、隋朝和唐朝的时代特征,解释儒学、道教、佛教发展的阶段特征形成的主要原因。

材料一:到东汉末年魏晋时代,国内大乱,人们生活痛苦,精神上也缺乏寄托;而当时中国传统思想的儒学,久已变成没有灵魂的空架。

——傅乐成《中国通史》

材料二:任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。

——柏杨《中国人史纲》

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

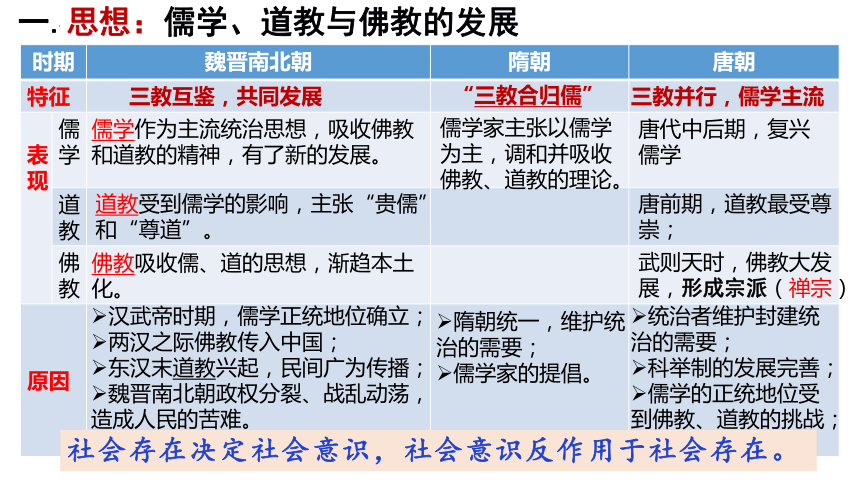

时期 魏晋南北朝 隋朝 唐朝

特征

表现 儒学

道教

佛教

原因

儒学作为主流统治思想,吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”。

佛教吸收儒、道的思想,渐趋本土化。

儒学家主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

唐代中后期,复兴儒学

唐前期,道教最受尊崇;

武则天时,佛教大发展,形成宗派(禅宗)

三教互鉴,共同发展

“三教合归儒”

三教并行,儒学主流

汉武帝时期,儒学正统地位确立;

两汉之际佛教传入中国;

东汉末道教兴起,民间广为传播;

魏晋南北朝政权分裂、战乱动荡,造成人民的苦难。

统治者的大力提倡或者反对。

隋朝统一,维护统治的需要;

儒学家的提倡。

统治者维护封建统治的需要;

科举制的发展完善;

儒学的正统地位受到佛教、道教的挑战;

儒学家的推动。

社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。

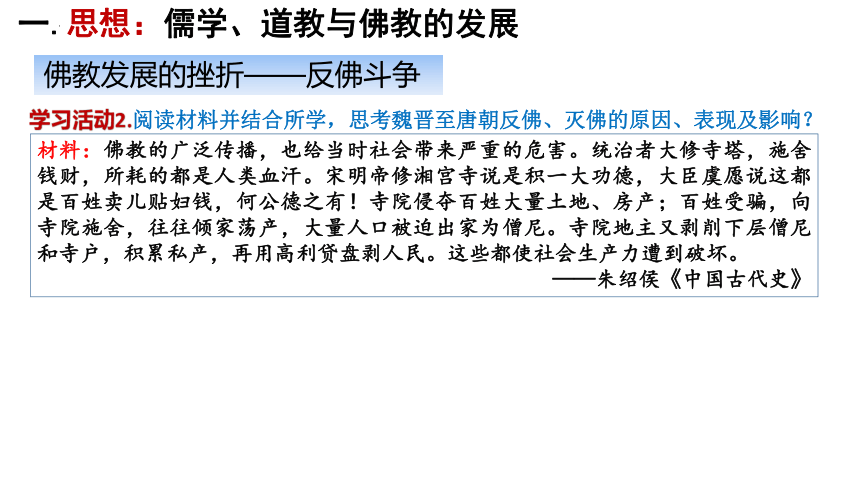

学习活动2.阅读材料并结合所学,思考魏晋至唐朝反佛、灭佛的原因、表现及影响?

佛教发展的挫折——反佛斗争

材料:佛教的广泛传播,也给当时社会带来严重的危害。统治者大修寺塔,施舍钱财,所耗的都是人类血汗。宋明帝修湘宫寺说是积一大功德,大臣虞愿说这都是百姓卖儿贴妇钱,何公德之有!寺院侵夺百姓大量土地、房产;百姓受骗,向寺院施舍,往往倾家荡产,大量人口被迫出家为僧尼。寺院地主又剥削下层僧尼和寺户,积累私产,再用高利贷盘剥人民。这些都使社会生产力遭到破坏。

——朱绍侯《中国古代史》

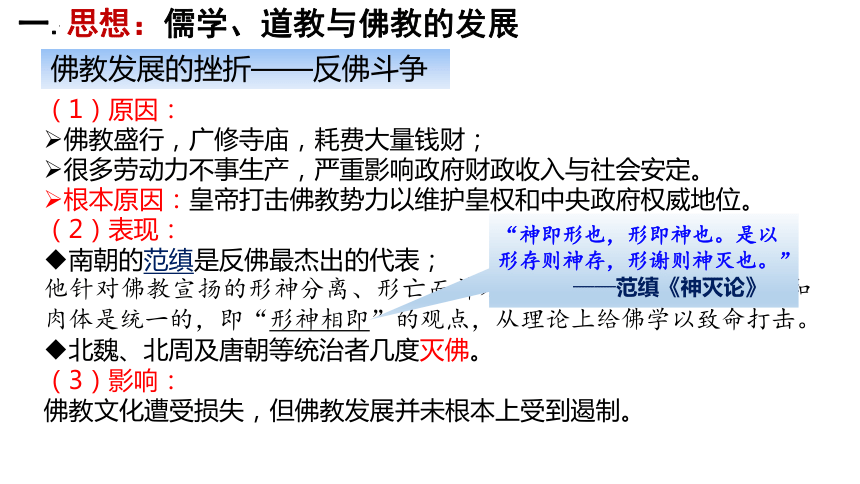

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

(1)原因:

佛教盛行,广修寺庙,耗费大量钱财;

很多劳动力不事生产,严重影响政府财政收入与社会安定。

根本原因:皇帝打击佛教势力以维护皇权和中央政府权威地位。

(2)表现:

南朝的范缜是反佛最杰出的代表;

他针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,即“形神相即”的观点,从理论上给佛学以致命打击。

北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛。

(3)影响:

佛教文化遭受损失,但佛教发展并未根本上受到遏制。

佛教发展的挫折——反佛斗争

“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。”

——范缜《神灭论》

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

二.文学艺术

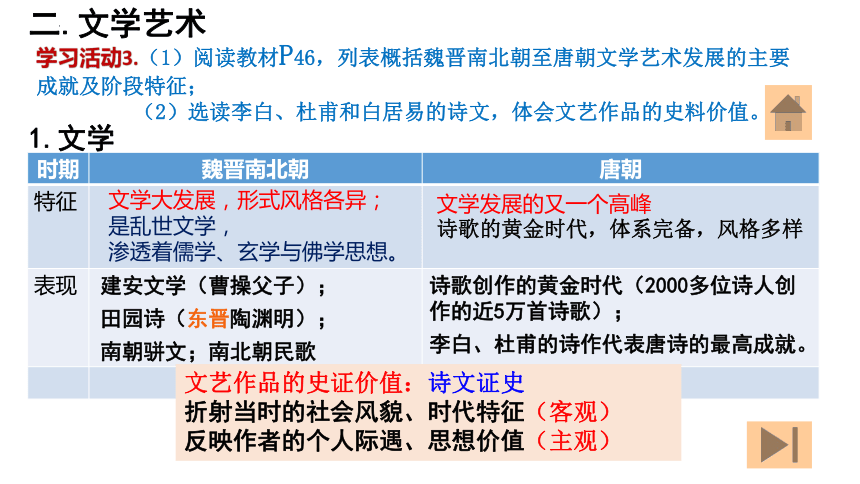

学习活动3.(1)阅读教材P46,列表概括魏晋南北朝至唐朝文学艺术发展的主要成就及阶段特征;

(2)选读李白、杜甫和白居易的诗文,体会文艺作品的史料价值。

时期 魏晋南北朝 唐朝

特征

表现

文学大发展,形式风格各异;

是乱世文学,

渗透着儒学、玄学与佛学思想。

1.文学

文艺作品的史证价值:诗文证史

折射当时的社会风貌、时代特征(客观)

反映作者的个人际遇、思想价值(主观)

诗歌创作的黄金时代(2000多位诗人创作的近5万首诗歌);

李白、杜甫的诗作代表唐诗的最高成就。

建安文学(曹操父子);

田园诗(东晋陶渊明);

南朝骈文;南北朝民歌

文学发展的又一个高峰

诗歌的黄金时代,体系完备,风格多样

建安文学

汉献帝建安年间,一批文人创作用笔直抒胸襟,抒发渴望建功立业的雄心壮志,掀起我国诗歌史上的第一个高潮。

后世称建安文学,也称建安风骨。

代表人物是曹氏父子(曹操、曹丕、曹植),建安七子(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和蔡琰等。

建安七子

曹操:老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。——《龟虽寿》

曹丕:归来灞陵下,故旧无相过。——《燕歌行》

曹植:捐躯赴国难,视死忽如归。——《白马篇》

建安佳作

陶渊明是我国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗 ”,著有《陶渊明集》。代表作有《饮酒》、《归园田居》、《归去来兮辞》、《桃花源记》、《五柳先生传》等。

田园诗人陶渊明

陶渊明

饮酒

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

骈文又称骈体文、骈俪文或骈偶文,是指中国古代以字句两两相对而成篇章的文体。南北朝是骈文全盛时期。

答谢中书书

南朝·陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

南朝骈文

北朝民歌

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

·木兰辞(乐府双璧之一)

文艺作品的史证价值:

折射当时的社会风貌(客观)

反映诗人的个人际遇(主观)

飘逸豪放(盛唐)

忧国悲怆(由盛转衰)

揭示疾苦(晚唐)

浪漫主义

现实主义

唐诗代表

天生我材必有用,

千金散尽还复来。

——《将进酒》

李白

学习活动3.

(2)选读李白、杜甫和白居易的诗文,体会文艺作品的史料价值。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。

——《茅屋为秋风所破歌》

杜甫

宣城太守知不知,一丈毯,千两丝!地不知寒人要暖,少夺人衣作地衣。

——《红绒毯》

白居易

诗圣

诗仙

二.文学艺术

2.艺术

类别 时期 特征 成就及代表

书法

绘画

石窟艺术

魏晋

南北朝

魏晋

南北朝

隋唐

隋唐

魏晋

至

隋唐

东晋王羲之 世称“书圣”

各种书体均已完备

书法艺术达到新高峰,融汇南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格

成就斐然;

东晋出现专职画家

顾恺之提出“以形写神”,

代表作《女史箴图》和《洛神赋图》

题材广泛,风格多样

草书:张旭、怀素;

楷书:颜真卿气势雄浑的颜体和柳公权骨力遒劲的柳体

——“颜筋柳骨”

唐朝的吴道子被尊为“画圣”

因佛教广泛传播而修造石窟寺,成为闻名世界的艺术宝库

山西大同云冈石窟、

河南洛阳龙门石窟、

甘肃敦煌莫高窟等

学习活动4.阅读教材P46-47,概括魏晋南北朝与至隋唐时期的主要艺术成就。

《兰亭集序》

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政高官,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿即《兰亭序》,记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于生死无常的感慨。

《兰亭集序》图

王羲之——书圣

书法

东晋:

书法

南朝的秀美

北朝的雄健

唐代书法家颜真卿的书法用笔肥厚粗拙,显得雄健洒脱;

柳公权的书法棱角分明,以骨力遒健著称。

颜筋柳骨

书法

东晋著名画家,他主张”以形写神“,所画人物栩栩如生,《女史箴图》和《洛神赋图》是他的代表作。

顾恺之

洛神赋图

绘画

女史箴图

画圣——吴道子

吴道子,唐代著名画家,他擅佛道、神鬼、人物、山水、鸟兽、草木、楼阁等,尤精于佛道、人物,长于壁画创作。

八十七神仙卷图

绘画

魏晋至隋唐:山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

甘肃敦煌莫高窟

石窟艺术

龙门石窟

云冈石窟

敦煌壁画

——因佛教广泛传播而修造

学习活动5.(1)阅读教材P45,概括魏晋南北朝与隋唐的科技成就、地位或影响。

三.科技成就

1.成就

时期 项目 成就 地位或影响

魏晋南北朝

隋唐

数学

农学

地理

建筑

医学

天文

四大发明

南朝祖冲之将圆周率计算到小数点后七位

比欧洲早近千年

北朝贾思勰《齐民要术》

西晋裴秀《禹贡地域图》

隋朝工匠李春设计建造赵州桥

唐朝孙思邈《千金方》

唐高宗时编修的《唐本草》

僧一行测算出了地球子午线长度

雕版印刷《金刚经》;

唐中期书籍记载火药配方,

唐末,火药用于军事

现存最早的一部完整的农书

提出了绘制地图的方法

世界上现存最古老的石拱桥

《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典

世界最早

《金刚经》是世界现存最早、有确切日期的雕版印刷品;

火箭是最早的火药武器

科技内容

应用性强,但不注重探索事物发展规律

研究方法

主要为典籍整理和经验总结

科技应用

服务于封建农业经济,缺乏进一步转化的动力

主要成就

全面繁荣,多项成就领先世界

分布领域

主要集中在农学、天文历法及医学等方面

中国古代科技

三.科技成就

2.特点

学习活动5.(2)结合魏晋南北朝与隋唐时期的科技成就,概括其特点。

图1 法显

图2 玄奘

图3 空海

图4 鉴真

四.中外交流

1.文化交流——以佛教文化为纽带

学习活动6.(1)阅读教材P48-49,概括以佛教文化为纽带的中外交流的文化现象表现、影响及特点。

文化现象 表现 影响 特点

中外佛教文化的互动,兼收并蓄的文化交流。

佛教文化对中国的影响

中国佛教对周边国家的影响

唐朝玄奘西行至天竺取经,是公认的佛学大师

东晋法显经西域至天竺,归国后写成《佛国记》

西域和印度文化对中国文化产生深远的影响

日本空海和尚从中国带走许多佛经和诗文经

唐朝高僧鉴真六次东渡到日本传授佛法

对日本等周边国家的佛教和文化发展有重要贡献

四.中外交流

1.文化交流——以佛教文化为纽带

唐朝对外交通发达

读图学史:观察唐朝对外主要交通路线示意图,谈谈对外交通可以到达哪些国家和地区?

向东:陆路和海路都可达朝鲜,海路还可到达日本;

向西:丝绸之路陆路可达印度、西亚至欧非,海路可到达波斯湾

四.中外交流

2.其他中外交流

四.中外交流

文化现象 表现 特点

交流区域范围广泛;

交往形式多样化;

双向互动,领域全面;

影响巨大,唐朝居于中心。

亚洲形成中华文化圈;

中国成为世界东方文明中心。

学习活动6.(2)阅读教材P46最后一段,概括唐朝时还有哪些中外交流的文化现象?列举其表现;并结合本课所学概括唐朝时中外文化交流的特点。

唐都长安成为国际大都会

遣唐使

外商入唐定居

伊斯兰教传入

对外交通发达

各国使节、商人、侨民聚集长安

新罗、日本派遣遣唐使和留学生到唐朝学习

向东:陆路和海路都可达朝鲜,海路还可达日本;

向西:丝绸之路陆路可达印度、西亚至欧洲和非洲,海路可到达波斯湾。

唐后期,西亚商人在广州、泉州等港口城市定居,

居住区域大多建有清真寺

魏晋南北朝到唐朝的文化发展历程,书法风格从相异到南北融汇并于唐朝达到高峰;绘画题材从宗教到生活,不断突破;石窟佛像从刚健到柔美。这些反映了这一时期文化发展的哪些特点?折射出怎样的历史时代?

文化发展的特点:

与时代背景相关:

①分裂走向统一的趋势:魏晋南北朝的发展为隋唐文化繁荣奠定基础

②繁荣开放的社会环境:

隋唐时期国力强盛,交通发达,较为开放的对外政策,对外交往空前发展。

开放性:民族交融、南北交流、中外交流等

本土化、世俗化:佛教、石窟艺术等

拓展总结

一定时期的文化是一定时期社会政治、经济状况的反映。

(社会存在决定社会意识;社会意识影响社会存在。)

①开放性与本土化、世俗化的发展趋势

②兼容并蓄,繁荣多元

③受传统儒家思想影响

④古代科技领先世界,具有总结性、经验性、实用性

导言

两汉之际

第8课 三国至隋唐的文化

《中外历史纲要(上)》

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

课程标准:1.4 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就。

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

二.文学艺术

三.科技成就

四.中外交流

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

学习活动1.阅读教材P45,概述魏晋南北朝至唐朝儒学、道教、佛教发展的主要史实,并根据这些史实概括儒学、道教、佛教在不同阶段发展的总体特征。

时期 魏晋南北朝 隋朝 唐朝

特征

表现 儒学

道教

佛教

儒学作为主流统治思想,吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”。

佛教吸收儒、道的思想,渐趋本土化。

儒学家主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

唐代中后期,复兴儒学

唐前期,道教最受尊崇;

武则天时,佛教大发展,形成宗派(禅宗)

魏晋玄学

三教互鉴,共同发展

“三教合归儒”

三教并行,儒学主流

三教合一指儒、道、佛三个教派相互影响,融会贯通。

从道家哲学思想体系中衍生出的宗教组织派别

学习活动1.(2)阅读材料,结合魏晋南北朝、隋朝和唐朝的时代特征,解释儒学、道教、佛教发展的阶段特征形成的主要原因。

材料一:到东汉末年魏晋时代,国内大乱,人们生活痛苦,精神上也缺乏寄托;而当时中国传统思想的儒学,久已变成没有灵魂的空架。

——傅乐成《中国通史》

材料二:任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。

——柏杨《中国人史纲》

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

时期 魏晋南北朝 隋朝 唐朝

特征

表现 儒学

道教

佛教

原因

儒学作为主流统治思想,吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”。

佛教吸收儒、道的思想,渐趋本土化。

儒学家主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

唐代中后期,复兴儒学

唐前期,道教最受尊崇;

武则天时,佛教大发展,形成宗派(禅宗)

三教互鉴,共同发展

“三教合归儒”

三教并行,儒学主流

汉武帝时期,儒学正统地位确立;

两汉之际佛教传入中国;

东汉末道教兴起,民间广为传播;

魏晋南北朝政权分裂、战乱动荡,造成人民的苦难。

统治者的大力提倡或者反对。

隋朝统一,维护统治的需要;

儒学家的提倡。

统治者维护封建统治的需要;

科举制的发展完善;

儒学的正统地位受到佛教、道教的挑战;

儒学家的推动。

社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。

学习活动2.阅读材料并结合所学,思考魏晋至唐朝反佛、灭佛的原因、表现及影响?

佛教发展的挫折——反佛斗争

材料:佛教的广泛传播,也给当时社会带来严重的危害。统治者大修寺塔,施舍钱财,所耗的都是人类血汗。宋明帝修湘宫寺说是积一大功德,大臣虞愿说这都是百姓卖儿贴妇钱,何公德之有!寺院侵夺百姓大量土地、房产;百姓受骗,向寺院施舍,往往倾家荡产,大量人口被迫出家为僧尼。寺院地主又剥削下层僧尼和寺户,积累私产,再用高利贷盘剥人民。这些都使社会生产力遭到破坏。

——朱绍侯《中国古代史》

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

(1)原因:

佛教盛行,广修寺庙,耗费大量钱财;

很多劳动力不事生产,严重影响政府财政收入与社会安定。

根本原因:皇帝打击佛教势力以维护皇权和中央政府权威地位。

(2)表现:

南朝的范缜是反佛最杰出的代表;

他针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,即“形神相即”的观点,从理论上给佛学以致命打击。

北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛。

(3)影响:

佛教文化遭受损失,但佛教发展并未根本上受到遏制。

佛教发展的挫折——反佛斗争

“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。”

——范缜《神灭论》

一.思想:儒学、道教与佛教的发展

二.文学艺术

学习活动3.(1)阅读教材P46,列表概括魏晋南北朝至唐朝文学艺术发展的主要成就及阶段特征;

(2)选读李白、杜甫和白居易的诗文,体会文艺作品的史料价值。

时期 魏晋南北朝 唐朝

特征

表现

文学大发展,形式风格各异;

是乱世文学,

渗透着儒学、玄学与佛学思想。

1.文学

文艺作品的史证价值:诗文证史

折射当时的社会风貌、时代特征(客观)

反映作者的个人际遇、思想价值(主观)

诗歌创作的黄金时代(2000多位诗人创作的近5万首诗歌);

李白、杜甫的诗作代表唐诗的最高成就。

建安文学(曹操父子);

田园诗(东晋陶渊明);

南朝骈文;南北朝民歌

文学发展的又一个高峰

诗歌的黄金时代,体系完备,风格多样

建安文学

汉献帝建安年间,一批文人创作用笔直抒胸襟,抒发渴望建功立业的雄心壮志,掀起我国诗歌史上的第一个高潮。

后世称建安文学,也称建安风骨。

代表人物是曹氏父子(曹操、曹丕、曹植),建安七子(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和蔡琰等。

建安七子

曹操:老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。——《龟虽寿》

曹丕:归来灞陵下,故旧无相过。——《燕歌行》

曹植:捐躯赴国难,视死忽如归。——《白马篇》

建安佳作

陶渊明是我国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗 ”,著有《陶渊明集》。代表作有《饮酒》、《归园田居》、《归去来兮辞》、《桃花源记》、《五柳先生传》等。

田园诗人陶渊明

陶渊明

饮酒

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

骈文又称骈体文、骈俪文或骈偶文,是指中国古代以字句两两相对而成篇章的文体。南北朝是骈文全盛时期。

答谢中书书

南朝·陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

南朝骈文

北朝民歌

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

·木兰辞(乐府双璧之一)

文艺作品的史证价值:

折射当时的社会风貌(客观)

反映诗人的个人际遇(主观)

飘逸豪放(盛唐)

忧国悲怆(由盛转衰)

揭示疾苦(晚唐)

浪漫主义

现实主义

唐诗代表

天生我材必有用,

千金散尽还复来。

——《将进酒》

李白

学习活动3.

(2)选读李白、杜甫和白居易的诗文,体会文艺作品的史料价值。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。

——《茅屋为秋风所破歌》

杜甫

宣城太守知不知,一丈毯,千两丝!地不知寒人要暖,少夺人衣作地衣。

——《红绒毯》

白居易

诗圣

诗仙

二.文学艺术

2.艺术

类别 时期 特征 成就及代表

书法

绘画

石窟艺术

魏晋

南北朝

魏晋

南北朝

隋唐

隋唐

魏晋

至

隋唐

东晋王羲之 世称“书圣”

各种书体均已完备

书法艺术达到新高峰,融汇南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格

成就斐然;

东晋出现专职画家

顾恺之提出“以形写神”,

代表作《女史箴图》和《洛神赋图》

题材广泛,风格多样

草书:张旭、怀素;

楷书:颜真卿气势雄浑的颜体和柳公权骨力遒劲的柳体

——“颜筋柳骨”

唐朝的吴道子被尊为“画圣”

因佛教广泛传播而修造石窟寺,成为闻名世界的艺术宝库

山西大同云冈石窟、

河南洛阳龙门石窟、

甘肃敦煌莫高窟等

学习活动4.阅读教材P46-47,概括魏晋南北朝与至隋唐时期的主要艺术成就。

《兰亭集序》

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政高官,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿即《兰亭序》,记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于生死无常的感慨。

《兰亭集序》图

王羲之——书圣

书法

东晋:

书法

南朝的秀美

北朝的雄健

唐代书法家颜真卿的书法用笔肥厚粗拙,显得雄健洒脱;

柳公权的书法棱角分明,以骨力遒健著称。

颜筋柳骨

书法

东晋著名画家,他主张”以形写神“,所画人物栩栩如生,《女史箴图》和《洛神赋图》是他的代表作。

顾恺之

洛神赋图

绘画

女史箴图

画圣——吴道子

吴道子,唐代著名画家,他擅佛道、神鬼、人物、山水、鸟兽、草木、楼阁等,尤精于佛道、人物,长于壁画创作。

八十七神仙卷图

绘画

魏晋至隋唐:山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

甘肃敦煌莫高窟

石窟艺术

龙门石窟

云冈石窟

敦煌壁画

——因佛教广泛传播而修造

学习活动5.(1)阅读教材P45,概括魏晋南北朝与隋唐的科技成就、地位或影响。

三.科技成就

1.成就

时期 项目 成就 地位或影响

魏晋南北朝

隋唐

数学

农学

地理

建筑

医学

天文

四大发明

南朝祖冲之将圆周率计算到小数点后七位

比欧洲早近千年

北朝贾思勰《齐民要术》

西晋裴秀《禹贡地域图》

隋朝工匠李春设计建造赵州桥

唐朝孙思邈《千金方》

唐高宗时编修的《唐本草》

僧一行测算出了地球子午线长度

雕版印刷《金刚经》;

唐中期书籍记载火药配方,

唐末,火药用于军事

现存最早的一部完整的农书

提出了绘制地图的方法

世界上现存最古老的石拱桥

《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典

世界最早

《金刚经》是世界现存最早、有确切日期的雕版印刷品;

火箭是最早的火药武器

科技内容

应用性强,但不注重探索事物发展规律

研究方法

主要为典籍整理和经验总结

科技应用

服务于封建农业经济,缺乏进一步转化的动力

主要成就

全面繁荣,多项成就领先世界

分布领域

主要集中在农学、天文历法及医学等方面

中国古代科技

三.科技成就

2.特点

学习活动5.(2)结合魏晋南北朝与隋唐时期的科技成就,概括其特点。

图1 法显

图2 玄奘

图3 空海

图4 鉴真

四.中外交流

1.文化交流——以佛教文化为纽带

学习活动6.(1)阅读教材P48-49,概括以佛教文化为纽带的中外交流的文化现象表现、影响及特点。

文化现象 表现 影响 特点

中外佛教文化的互动,兼收并蓄的文化交流。

佛教文化对中国的影响

中国佛教对周边国家的影响

唐朝玄奘西行至天竺取经,是公认的佛学大师

东晋法显经西域至天竺,归国后写成《佛国记》

西域和印度文化对中国文化产生深远的影响

日本空海和尚从中国带走许多佛经和诗文经

唐朝高僧鉴真六次东渡到日本传授佛法

对日本等周边国家的佛教和文化发展有重要贡献

四.中外交流

1.文化交流——以佛教文化为纽带

唐朝对外交通发达

读图学史:观察唐朝对外主要交通路线示意图,谈谈对外交通可以到达哪些国家和地区?

向东:陆路和海路都可达朝鲜,海路还可到达日本;

向西:丝绸之路陆路可达印度、西亚至欧非,海路可到达波斯湾

四.中外交流

2.其他中外交流

四.中外交流

文化现象 表现 特点

交流区域范围广泛;

交往形式多样化;

双向互动,领域全面;

影响巨大,唐朝居于中心。

亚洲形成中华文化圈;

中国成为世界东方文明中心。

学习活动6.(2)阅读教材P46最后一段,概括唐朝时还有哪些中外交流的文化现象?列举其表现;并结合本课所学概括唐朝时中外文化交流的特点。

唐都长安成为国际大都会

遣唐使

外商入唐定居

伊斯兰教传入

对外交通发达

各国使节、商人、侨民聚集长安

新罗、日本派遣遣唐使和留学生到唐朝学习

向东:陆路和海路都可达朝鲜,海路还可达日本;

向西:丝绸之路陆路可达印度、西亚至欧洲和非洲,海路可到达波斯湾。

唐后期,西亚商人在广州、泉州等港口城市定居,

居住区域大多建有清真寺

魏晋南北朝到唐朝的文化发展历程,书法风格从相异到南北融汇并于唐朝达到高峰;绘画题材从宗教到生活,不断突破;石窟佛像从刚健到柔美。这些反映了这一时期文化发展的哪些特点?折射出怎样的历史时代?

文化发展的特点:

与时代背景相关:

①分裂走向统一的趋势:魏晋南北朝的发展为隋唐文化繁荣奠定基础

②繁荣开放的社会环境:

隋唐时期国力强盛,交通发达,较为开放的对外政策,对外交往空前发展。

开放性:民族交融、南北交流、中外交流等

本土化、世俗化:佛教、石窟艺术等

拓展总结

一定时期的文化是一定时期社会政治、经济状况的反映。

(社会存在决定社会意识;社会意识影响社会存在。)

①开放性与本土化、世俗化的发展趋势

②兼容并蓄,繁荣多元

③受传统儒家思想影响

④古代科技领先世界,具有总结性、经验性、实用性

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进