2024—2025学年度江苏省镇江第一中学高二下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度江苏省镇江第一中学高二下学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 391.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 09:01:34 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年第二学期6月期末考试试题

高二历史

一、单选题:共15小题,每小题3分,共45分。每题只有一项最符合题意。

1. 殷商时期,贞人集团掌握了占卜的知识、技术与话语。但从甲骨卜辞看,商王为群巫之长,是全国的最高宗教领袖。卜辞中“王贞”“王卜贞”“王曰贞”,即商王亲自主持占卜并发布命辞、判定吉凶。这表明( )

A. 商代神权具有独立于王权的地位 B. 商王借助宗教仪式强化统治

C占卜活动主要体现民间信仰需求 D. 贞人集团实际操控国家决策

2. 唐德宗时期,两税法评定户等的资产包括田地和杂产。杂产的评估对象涵盖粮食、库舍、器用,以及藏于襟怀囊箧的贵重物品和“流通善息之货”。唐德宗时期,法令对计税有关资产的界定更为强调“桑田、屋宇、树木”,已不再提及“杂产”。这一转变( )

A. 体现政府重农抑商的倾向性 B. 推动社会贫富差距的扩大

C. 基于征税可行性的政策调整 D. 有效减轻普通农民的负担

3. 下图所示为宋代磁州窑白底黑花缠枝牡丹纹枕,枕侧有竖式“张家造”款。考古发现,“张家造”并非出自同一个窑场,还有一部分纹饰相同,但落款为“张家枕”“张大家造”瓷枕。由此可知,宋代( )

A. 商品经济催生手工业分工细化 B. 官窑制度主导生产的标准化

C. 瓷器装饰反映出市民审美趋同 D. 商业标识体现市场竞争意识

4. 明代嘉靖(1522—1565)以后,小说创作逐渐强调突出个性和人欲的表露,语言也更加注意通俗化、口语化。而天启、崇祯(1621—1644)年间,部分作家开始与张扬个性与表露人欲告别,向着理性回归,重新强调文学的社会功用。这一变化在当时( )

A. 揭示出版业繁荣的局限 B. 体现了小说写实风格的回归

C. 彰显了经世致用的理念 D. 依附于科举制度改革的进程

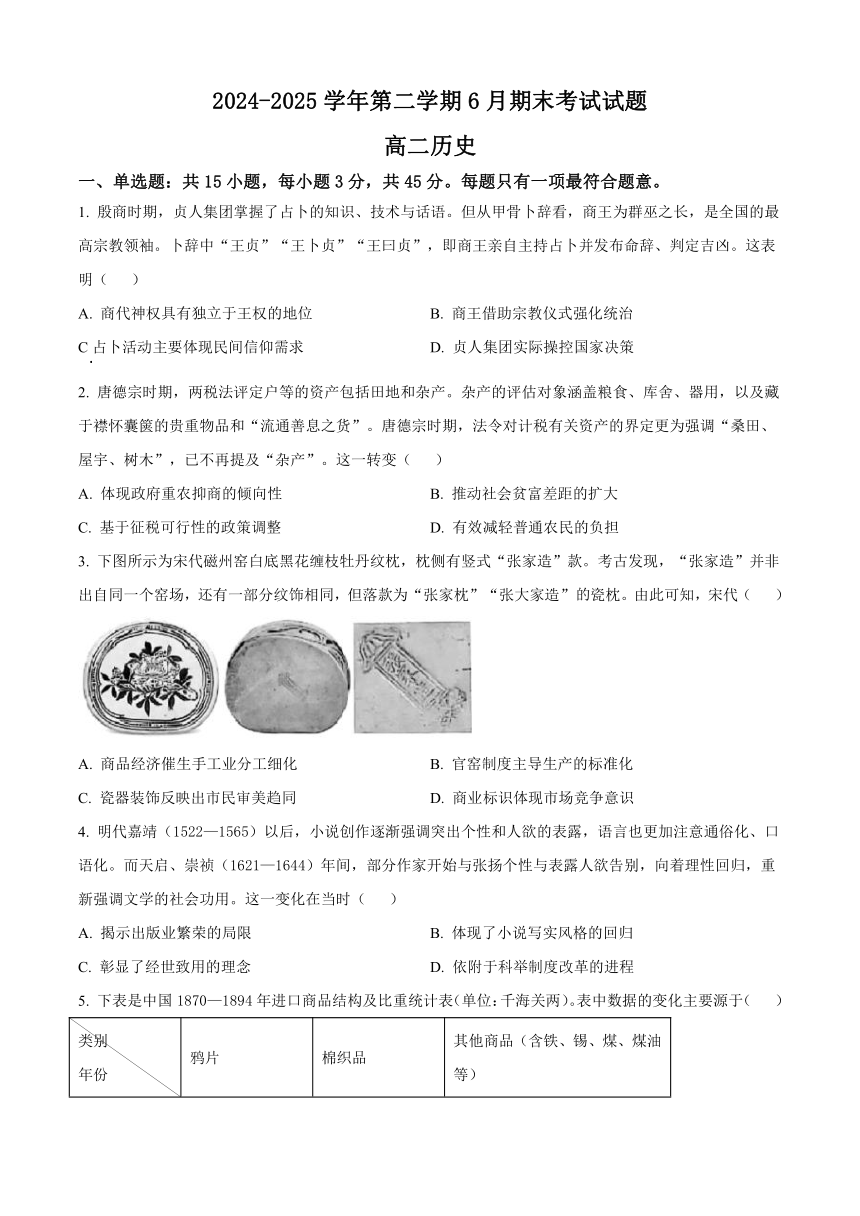

5. 下表是中国1870—1894年进口商品结构及比重统计表(单位:千海关两)。表中数据的变化主要源于( )

类别 年份 鸦片 棉织品 其他商品(含铁、锡、煤、煤油等)

货值 比重 货值 比重 货值 比重

1870—1874年 25978 39.12 21451 32.30 18984 28.58

1880—1884年 29636 37.49 23265 29.43 26149 33.08

1890—1894年 29947 21.10 49653 34.98 62332 43.92

A. 自然经济的全面瓦解 B. 列强资本输出的扩张 C. 对外贸易政策的调整 D. 近代工业发展的推动

6. 光绪二十七年(1901年)八月初二,朝廷再次颁布了改书院为学堂的上谕,要求各省府州县书院分别改为大中小学堂,恢复了戊戌变法时期书院改制的相关政策,各地新式学堂迅速建立起来。这一时期的教育改革( )

A. 依附于预备立宪运动的进程 B. 延续了中体西用的思想

C. 推动了近代学制体系的形成 D. 直接导致辛亥革命爆发

7. 秋收起义失败后,毛泽东说:“我们当前力量还小,还不能去攻打敌人重兵把守的大城市,应当先到敌人统治薄弱的农村,去保存力量,发动农民革命。”这一论述( )

A. 坚持无产阶级革命领导权 B. 贯彻了八七会议的斗争方针

C. 标志着工农武装割据形成 D. 是马克思主义中国化的体现

8. 百团大战后,日本华北方面军决定,“以治安第一为基调”“一切施策均为集中剿灭中共努力”。1942年5月,日本参谋本部第一部长分析战争走势:“攻占重庆后,抗战的中国有落入中共手中的危险,如果没有充分可靠的估计,攻占重庆就只不过是极端危险的投机。”这可用于说明( )

A. 敌后战场逐渐成为抗战主战场 B. 国民政府对日本政策转向消极

C. 国民党正面战场的作用被削弱 D. 太平洋战争牵制日本战略资源

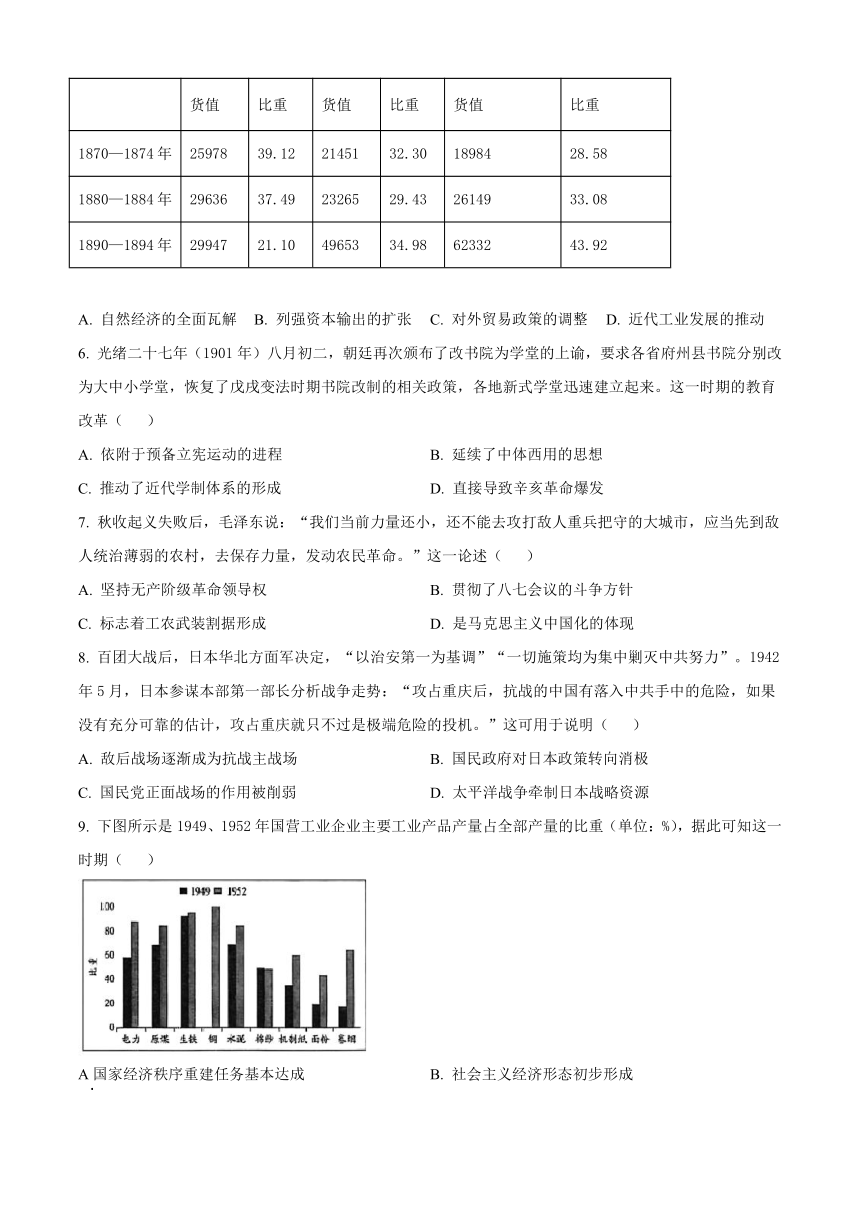

9. 下图所示是1949、1952年国营工业企业主要工业产品产量占全部产量的比重(单位:%),据此可知这一时期( )

A国家经济秩序重建任务基本达成 B. 社会主义经济形态初步形成

C. 现代工业体系构建基础已奠定 D. 公有经济主导地位显著增强

10. 2021年2月,全国脱贫攻坚总结表彰大会庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利……锻造形成了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神。这表明( )

A. 制度优势转化为治理效能凸显 B. 人民是历史的创造者

C. 社会主义制度具有强大生命力 D. 改革开放进入新阶段

11. 中世纪的西欧,在一个案件中,领主试图剥夺一个农民的某些土地,理由是农民持有的土地超过了其有权持有的数量。该农民争辩说:“此前一直根据习惯法持有几份地产,而无需特许状,也未受罚和受指控。”庄园法庭审理的最后结果是“将这个问题搁置起来,直到达成更充分的协商”。据此可知,庄园法庭( )

A. 解决了封建等级利益冲突 B. 起到了维护公共秩序的作用

C. 实质上维护领主经济特权 D. 缺乏系统规范的成文法法典

12. 美国当代学者威尔伯·施拉姆在《报刊的四种理论》一书中写道:“16世纪还很容易的报刊检查工作,到了17世纪就因为信息量的急剧膨胀而成为了一件非常令人头疼的工作,任何一个有野心的、向往上爬的政客都会尽量回避这项工作。”这一状况( )

A. 源于宗教改革推动了信息传播 B. 助力第一次工业革命发生

C. 根植于大航海时代的社会转型 D. 使新闻审查制度濒临崩溃

13. 巴黎公社通过法令规定,“要把大工业以至工场手工业组织起来,这种组织工作不但应该以每一工厂内工人的联合为基础,而且应该把所有这些合作社组成一个大的联社。”这些举措旨在( )

A. 巩固工农联盟阶级基础 B. 推动了国际工人联合运动

C. 传播科学社会主义理论 D. 克服资本主义生产无序化

14. 《联合国宪章》规定国际法院为“联合国之主要司法机关”,承担着和平解决国际争端的重大职责。国际法院从1947至2008年受理的诉讼案件数达115起,著名的有“科孚海峡”案、“石油平台”案、“普拉利吉坦主权”案等。据此,下列结论合理的是( )

A. 和平解决争端成国际共识 B. 国际法院践行了联合国宗旨

C. 法理演进丰富国际法内涵 D. 国际争端数量呈现增长趋势

15. 二战后至20世纪80年代,美国外援的重点发生过多次转移:40年代后期是希腊、土耳其、西欧;50年代是中国台湾、韩国和以色列;60年代是拉美国家;70年代是非洲和波斯湾国家;80年代是中美洲和加勒比地区国家。这主要反映了( )

A. 美苏力量对比变化牵引冷战重心 B. 美国外援意识形态色彩浓厚

C. 美国全球霸权策略实行动态调整 D. 政治多极化趋势的不断加强

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

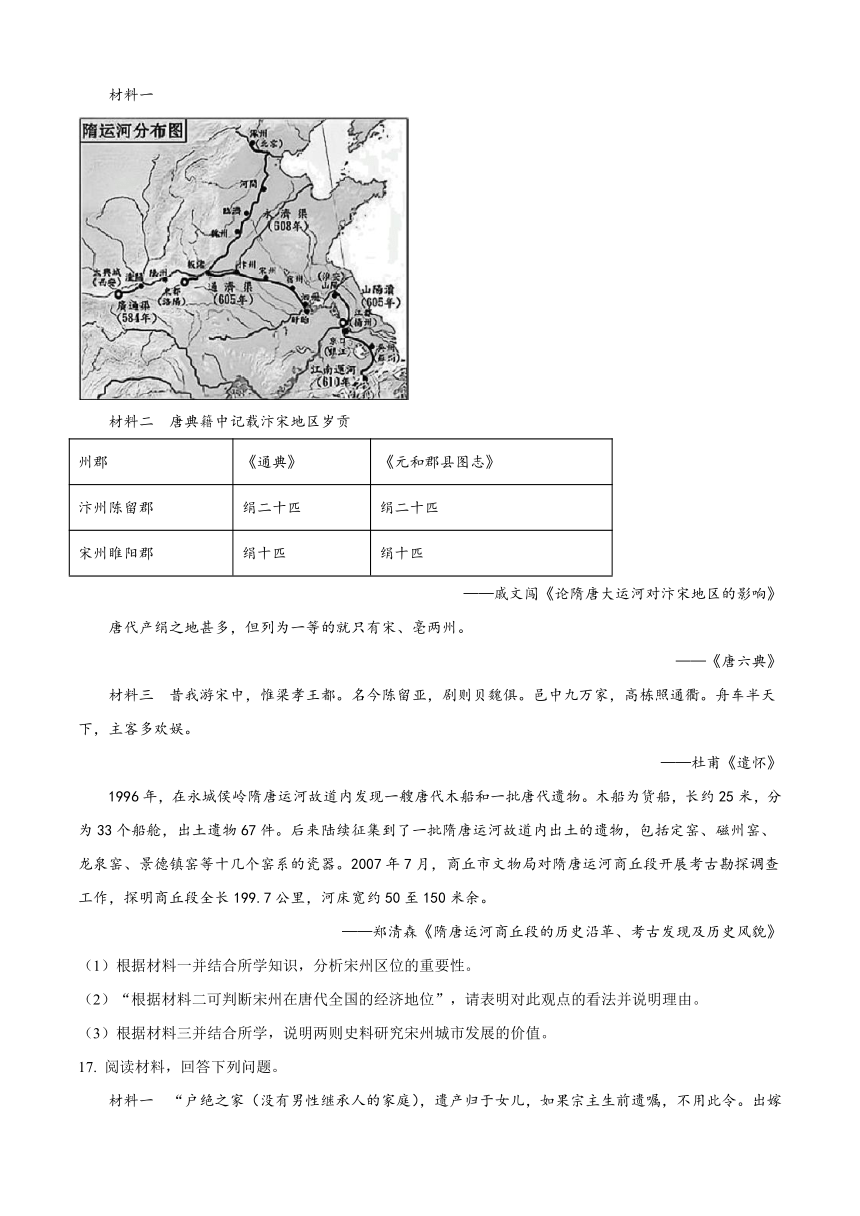

16. 宋州(今河南商丘市睢阳区)是一座因运河而兴的城市。阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 唐典籍中记载汴宋地区岁贡

州郡 《通典》 《元和郡县图志》

汴州陈留郡 绢二十匹 绢二十匹

宋州睢阳郡 绢十匹 绢十匹

——戚文闯《论隋唐大运河对汴宋地区的影响》

唐代产绢之地甚多,但列为一等的就只有宋、亳两州。

——《唐六典》

材料三 昔我游宋中,惟梁孝王都。名今陈留亚,剧则贝魏俱。邑中九万家,高栋照通衢。舟车半天下,主客多欢娱。

——杜甫《遣怀》

1996年,在永城侯岭隋唐运河故道内发现一艘唐代木船和一批唐代遗物。木船为货船,长约25米,分为33个船舱,出土遗物67件。后来陆续征集到了一批隋唐运河故道内出土的遗物,包括定窑、磁州窑、龙泉窑、景德镇窑等十几个窑系的瓷器。2007年7月,商丘市文物局对隋唐运河商丘段开展考古勘探调查工作,探明商丘段全长199.7公里,河床宽约50至150米余。

——郑清森《隋唐运河商丘段的历史沿革、考古发现及历史风貌》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋州区位的重要性。

(2)“根据材料二可判断宋州在唐代全国的经济地位”,请表明对此观点的看法并说明理由。

(3)根据材料三并结合所学,说明两则史料研究宋州城市发展的价值。

17. 阅读材料,回答下列问题。

材料一 “户绝之家(没有男性继承人的家庭),遗产归于女儿,如果宗主生前遗嘱,不用此令。出嫁女可以分得在室女的三分之一,归宗女基本等同于在室女,余准令敕处分”。“在室女合得男之半”。“守寡妻妾,操守妇道,可以继承亡夫遗产”。

——摘编自《宋刑统》

材料二 1925年《民国民律草案》第1298条称:“继承仍以男性的宗祧继承为前提”。1930年南京国民政府立法院通过《中华民国法典》正式承认了女性的财产继承权,无论是未嫁女还是出嫁女都可以和儿子一样,作为第一顺位继承父亲遗产,并且拥有的财产所有权是和儿子相同,没有任何限制条件。

——摘编自《从司法判例看民国(1912——1949年)女性财产继承权的变化》

材料三 新中国成立后,中国女性的地位得到了根本性改变。《中华人民共和国民法通则》规定在民事权利上男女平等。这无疑表明法律认可女性和男性在继承权上享有平等的权利。1985年4月10日,在第六届全国人民代表大会第三次会议上通过《中华人民共和国继承法》,这是我国自1949年以来第一部继承法。女性财产继承也主要体现在《继承法》中,该法分总则、法定继承、遗嘱继承和遗赠、遗产的处理、附则等五章,共37条。《继承法》第九条的规定确立了女性在继承权利上的男女平等。第十条对遗产继承的顺序进行了规定:配偶、子女、父母同属于第一顺序继承人。

——摘编自《我国女性财产继承权保护的法律问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代法律关于女性财产继承权规定特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南京国民政府颁布的法律中关于女性财产继承权的新变化,并分析其积极意义。

(3)根据材料三并结合并所学知识,分析新中国成立以来女性财产继承权不断完善的原因。综合以上三则材料谈谈你的认识。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 以下为史料记载的明清时期中国制糖业发展局部状况

序号 史料来源 摘要

① 宋应星《天工开物》(1637年刊本) 明代广泛使用一牛驱动立式双木辊压蔗、品字型三铁锅煎熬蔗汁、黄泥水淋瓦溜中糖清漏糖。

② 尼古拉斯·塔林《剑桥东南亚史》 17世纪中国的蔗糖精制方法和技术传入爪哇、暹罗等地区。

③ 马士《东印度公司对华贸易编年史》 运销的中国糖价格变化记录:17世纪中期维持每担2.5两左右;1722年每担3两;1792年,糖价增至每担5两;1827-1832年维持每担6.50两左右。

④ 《日本调查资料中清末民初的中国砂糖业——以<中国省别全志>及<领事报告资料>为中心》 四川、广东、福建等蔗糖经济地区,发明三牛驱动立式双石辊、孔明灶、压泥滴漏法(覆土法),普遍存在制糖手工工场。

材料二 在15世纪之前,欧洲的蔗糖主要来自地中海东部地区,产量有限且价格昂贵,只有贵族和富人才能享用。随着新航路的开辟,欧洲人发现了美洲和非洲的广阔土地,开始大规模种植甘蔗。16世纪以来,西班牙人、葡萄牙人、英国人和法国人先后在美洲建立甘蔗种植园,使得蔗糖产量大幅增加,价格逐渐下降,普通民众也能消费得起。到18世纪,蔗糖在欧洲的消费量迅速增长,成为人们日常生活中不可或缺的甜味剂,越来越日常化、平民化。

砂糖创造了巨大的社会财富,但这都是通过对大量非洲奴隶的残酷剥削而实现的。数万吨糖被运往欧洲的码头,并在当地精炼厂进一步加工,最终通过市场、集市、商店和流动商贩,销往整个西欧乃至全世界。这时候,大多数从事砂糖贸易的商人都住在英国,这些人因为富有,逐渐成为上流阶层……,砂糖商人们当时几乎把持了英国的政治。

——摘编自(美)西德尼·明茨《甜与权力:糖在近代历史上的地位》/(英)詹姆斯·沃尔韦恩《糖的征服史》等

(1)根据材料一,指出中国明清时期制糖业的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析16世纪以来欧洲蔗糖产业发展的原因及影响。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 人类迁徙推动了文化的发展,对世界文明影响深远。

迁徙族群 时间范围 主要影响区域 影响

印欧人 公元前2000—前1000年 欧洲、西亚、伊朗高原、印度 与被征服者融合,形成新的人种。

匈奴人 3-6世纪 中国中原地区、中亚、西亚、欧洲 在中国北方建立政权、大月氏人被迫西迁,联合吐火罗人,建立贵霜帝国。

阿拉伯人 7-8世纪 中东、北非、伊比利亚半岛 传播伊斯兰教,阿拉伯及其附近地区的各国人民集体创作《一千零一夜》。

——摘编自历史选择性必修3《文化交流与传播》

请综合材料信息并所学知识,围绕“人类迁徙与文化发展”的主题,运用世界古代史的知识,自拟论题并进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文,不得照抄材料。)

2024—2025学年度江苏省镇江第一中学高二下学期期末考试历史试题答案

1.B

2.C

3.D

4.C

5.D

6.C

7.D

8.A

9.D

10.A

11.B

12.C

13.D

14.B

15.C

16.(1)重要性:处于政治经济中心黄河中下游地区的东部,对于中央政府加强东部和东南地区的控制具有重要的战略意义;是加强南北社会经济联系的重要城市。

(2)不能。理由:材料二能一定程度体现宋州丝织业发达,但还需看宋州在农业生产、商业贸易、城市发展等方面的表现;也需要与其他地区作比较才能得出宋州在全国城市的地位。

(3)杜甫的诗词属于文学作品,从侧面展示了运河对宋州城市发展的影响,但有虚构和夸张的成分;考古发现属于实物史料,能够真实反映宋州段运河规模和商业发展的状况。

17.(1)特点:内容全面具体;体现男尊女卑的观念;受儒家伦理道德的影响;私权观念突出;遗嘱优先;对女性财产继承权有限承认。(任答三点即可)

(2)新变化:取消了传统宗祧继承的立法前提;逐渐趋向男女平等;封建伦理道德的影响逐渐减少;受到近代西方法律的影响。(任答三点即可)

积极意义:提高女性社会地位,促进社会进步;促进家庭关系的和谐,维护社会稳定;推动社会经济发展;有利于推动法制近代化;为后世继承法提供借鉴。(任答三点即可)

(3)原因:新中国成立,人民当家作主;社会主义制度建立;党和政府重视;法制建设不断健全和完善;改革开放以来社会经济不断发展;社会观念的进步。(任答两点即可)

认识:女性财产继承权不断演变是女性社会地位不断提高的体现,也体现了社会的进步和发展;关于女性财产继承权的法律规定受到当时社会环境,经济发展水平等因素的影响;健全财产继承权立法是保障公民财产权益、促进社会公平正义的重要举措。(任答两点即可;言之成理亦可得分)

18.(1)依托日益专业化(专门化)的甘蔗种植业;制糖技术不断进步(专业化、程式化);制糖手工作坊(手工工场)普遍存在;制糖方法与技术传到周边国家;蔗糖价格随蔗糖消费量增加和日益平民化而有所提高;自力更生制糖为主,殖民公司输入为辅;没有像欧洲殖民者那样,凭借对外殖民压榨赚取糖利

(2)原因:蔗糖种植、生产和盈利依靠对美洲、非洲的殖民扩张、土地掠夺和剥削压榨;蔗糖产量大幅增加,价格逐渐下降;蔗糖消费群体从贵族和富人扩大到普通民众(蔗糖消费日常化、平民化);蔗糖销售市场从西欧扩展到全球;糖业种植园主、资本家和贸易商靠糖业成为富人阶层并把持欧洲国家(如英国)政治。

影响:糖业生产和贸易促进了欧洲的资本积累和资本主义经济的繁荣;糖业资本家实力增强,促进了欧洲资产阶级的壮大和资本主义政治的发展;糖业生产和贸易加强世界不同区域的经济联系,促进世界市场的发展;蔗糖消费改变了人们的生活习惯;对美洲、非洲带来了灾难性后果(压迫原住民和黑奴、践踏人权、破坏生态等)。

19.示例一:

论题:人类迁徙推动区域文化交融与新发展

阐述:公元前 2000— 前 1000 年,印欧人进行大规模迁徙,活动范围涉及欧洲、西亚、伊朗高原、印度等地。他们在迁徙过程中与被征服者融合,形成新的人种,不同族群的文化、生活方式等相互交流碰撞,促进了区域文化在人种融合基础上的新发展,为当地后续文化形态奠定一定基础。7—8 世纪,阿拉伯人向外迁徙、扩张,传播伊斯兰教,使中东、北非、伊比利亚半岛等地逐渐伊斯兰化。同时,阿拉伯及其附近地区各国人民集体创作《一千零一夜》,这部作品融合多地文化元素,是人类迁徙带动文化交流、进而催生文化创作成果的体现,推动了区域文化在宗教、文学等层面的交融与新发展 。

总之,人类迁徙打破不同区域文化隔阂,促进文化交融,推动区域文化不断发展演变。

示例二:

论题:古代人类迁徙塑造多元文化格局

阐述:3—6 世纪,匈奴人在中国北方建立政权,迫使大月氏人西迁,大月氏人联合吐火罗人建立贵霜帝国,迁徙活动跨越中国中原地区、中亚、西亚、欧洲等地。这一过程中,不同族群的政治、文化、生活方式等在更广阔区域传播交流,贵霜帝国融合多种文化,其宗教、艺术等呈现多元特色,丰富了中亚、西亚等地文化内涵。印欧人迁徙过程中,在不同区域与当地文化融合,使欧洲、西亚、印度等地文化在保留自身特色同时,融入印欧人文化因子,如印度种姓制度发展便受印欧人迁徙影响,多种文化因子相互作用,塑造出独特的区域文化格局。

总之,不同族群迁徙带来文化交流碰撞,共同塑造古代世界多元文化并存。

高二历史

一、单选题:共15小题,每小题3分,共45分。每题只有一项最符合题意。

1. 殷商时期,贞人集团掌握了占卜的知识、技术与话语。但从甲骨卜辞看,商王为群巫之长,是全国的最高宗教领袖。卜辞中“王贞”“王卜贞”“王曰贞”,即商王亲自主持占卜并发布命辞、判定吉凶。这表明( )

A. 商代神权具有独立于王权的地位 B. 商王借助宗教仪式强化统治

C占卜活动主要体现民间信仰需求 D. 贞人集团实际操控国家决策

2. 唐德宗时期,两税法评定户等的资产包括田地和杂产。杂产的评估对象涵盖粮食、库舍、器用,以及藏于襟怀囊箧的贵重物品和“流通善息之货”。唐德宗时期,法令对计税有关资产的界定更为强调“桑田、屋宇、树木”,已不再提及“杂产”。这一转变( )

A. 体现政府重农抑商的倾向性 B. 推动社会贫富差距的扩大

C. 基于征税可行性的政策调整 D. 有效减轻普通农民的负担

3. 下图所示为宋代磁州窑白底黑花缠枝牡丹纹枕,枕侧有竖式“张家造”款。考古发现,“张家造”并非出自同一个窑场,还有一部分纹饰相同,但落款为“张家枕”“张大家造”瓷枕。由此可知,宋代( )

A. 商品经济催生手工业分工细化 B. 官窑制度主导生产的标准化

C. 瓷器装饰反映出市民审美趋同 D. 商业标识体现市场竞争意识

4. 明代嘉靖(1522—1565)以后,小说创作逐渐强调突出个性和人欲的表露,语言也更加注意通俗化、口语化。而天启、崇祯(1621—1644)年间,部分作家开始与张扬个性与表露人欲告别,向着理性回归,重新强调文学的社会功用。这一变化在当时( )

A. 揭示出版业繁荣的局限 B. 体现了小说写实风格的回归

C. 彰显了经世致用的理念 D. 依附于科举制度改革的进程

5. 下表是中国1870—1894年进口商品结构及比重统计表(单位:千海关两)。表中数据的变化主要源于( )

类别 年份 鸦片 棉织品 其他商品(含铁、锡、煤、煤油等)

货值 比重 货值 比重 货值 比重

1870—1874年 25978 39.12 21451 32.30 18984 28.58

1880—1884年 29636 37.49 23265 29.43 26149 33.08

1890—1894年 29947 21.10 49653 34.98 62332 43.92

A. 自然经济的全面瓦解 B. 列强资本输出的扩张 C. 对外贸易政策的调整 D. 近代工业发展的推动

6. 光绪二十七年(1901年)八月初二,朝廷再次颁布了改书院为学堂的上谕,要求各省府州县书院分别改为大中小学堂,恢复了戊戌变法时期书院改制的相关政策,各地新式学堂迅速建立起来。这一时期的教育改革( )

A. 依附于预备立宪运动的进程 B. 延续了中体西用的思想

C. 推动了近代学制体系的形成 D. 直接导致辛亥革命爆发

7. 秋收起义失败后,毛泽东说:“我们当前力量还小,还不能去攻打敌人重兵把守的大城市,应当先到敌人统治薄弱的农村,去保存力量,发动农民革命。”这一论述( )

A. 坚持无产阶级革命领导权 B. 贯彻了八七会议的斗争方针

C. 标志着工农武装割据形成 D. 是马克思主义中国化的体现

8. 百团大战后,日本华北方面军决定,“以治安第一为基调”“一切施策均为集中剿灭中共努力”。1942年5月,日本参谋本部第一部长分析战争走势:“攻占重庆后,抗战的中国有落入中共手中的危险,如果没有充分可靠的估计,攻占重庆就只不过是极端危险的投机。”这可用于说明( )

A. 敌后战场逐渐成为抗战主战场 B. 国民政府对日本政策转向消极

C. 国民党正面战场的作用被削弱 D. 太平洋战争牵制日本战略资源

9. 下图所示是1949、1952年国营工业企业主要工业产品产量占全部产量的比重(单位:%),据此可知这一时期( )

A国家经济秩序重建任务基本达成 B. 社会主义经济形态初步形成

C. 现代工业体系构建基础已奠定 D. 公有经济主导地位显著增强

10. 2021年2月,全国脱贫攻坚总结表彰大会庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利……锻造形成了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神。这表明( )

A. 制度优势转化为治理效能凸显 B. 人民是历史的创造者

C. 社会主义制度具有强大生命力 D. 改革开放进入新阶段

11. 中世纪的西欧,在一个案件中,领主试图剥夺一个农民的某些土地,理由是农民持有的土地超过了其有权持有的数量。该农民争辩说:“此前一直根据习惯法持有几份地产,而无需特许状,也未受罚和受指控。”庄园法庭审理的最后结果是“将这个问题搁置起来,直到达成更充分的协商”。据此可知,庄园法庭( )

A. 解决了封建等级利益冲突 B. 起到了维护公共秩序的作用

C. 实质上维护领主经济特权 D. 缺乏系统规范的成文法法典

12. 美国当代学者威尔伯·施拉姆在《报刊的四种理论》一书中写道:“16世纪还很容易的报刊检查工作,到了17世纪就因为信息量的急剧膨胀而成为了一件非常令人头疼的工作,任何一个有野心的、向往上爬的政客都会尽量回避这项工作。”这一状况( )

A. 源于宗教改革推动了信息传播 B. 助力第一次工业革命发生

C. 根植于大航海时代的社会转型 D. 使新闻审查制度濒临崩溃

13. 巴黎公社通过法令规定,“要把大工业以至工场手工业组织起来,这种组织工作不但应该以每一工厂内工人的联合为基础,而且应该把所有这些合作社组成一个大的联社。”这些举措旨在( )

A. 巩固工农联盟阶级基础 B. 推动了国际工人联合运动

C. 传播科学社会主义理论 D. 克服资本主义生产无序化

14. 《联合国宪章》规定国际法院为“联合国之主要司法机关”,承担着和平解决国际争端的重大职责。国际法院从1947至2008年受理的诉讼案件数达115起,著名的有“科孚海峡”案、“石油平台”案、“普拉利吉坦主权”案等。据此,下列结论合理的是( )

A. 和平解决争端成国际共识 B. 国际法院践行了联合国宗旨

C. 法理演进丰富国际法内涵 D. 国际争端数量呈现增长趋势

15. 二战后至20世纪80年代,美国外援的重点发生过多次转移:40年代后期是希腊、土耳其、西欧;50年代是中国台湾、韩国和以色列;60年代是拉美国家;70年代是非洲和波斯湾国家;80年代是中美洲和加勒比地区国家。这主要反映了( )

A. 美苏力量对比变化牵引冷战重心 B. 美国外援意识形态色彩浓厚

C. 美国全球霸权策略实行动态调整 D. 政治多极化趋势的不断加强

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16. 宋州(今河南商丘市睢阳区)是一座因运河而兴的城市。阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 唐典籍中记载汴宋地区岁贡

州郡 《通典》 《元和郡县图志》

汴州陈留郡 绢二十匹 绢二十匹

宋州睢阳郡 绢十匹 绢十匹

——戚文闯《论隋唐大运河对汴宋地区的影响》

唐代产绢之地甚多,但列为一等的就只有宋、亳两州。

——《唐六典》

材料三 昔我游宋中,惟梁孝王都。名今陈留亚,剧则贝魏俱。邑中九万家,高栋照通衢。舟车半天下,主客多欢娱。

——杜甫《遣怀》

1996年,在永城侯岭隋唐运河故道内发现一艘唐代木船和一批唐代遗物。木船为货船,长约25米,分为33个船舱,出土遗物67件。后来陆续征集到了一批隋唐运河故道内出土的遗物,包括定窑、磁州窑、龙泉窑、景德镇窑等十几个窑系的瓷器。2007年7月,商丘市文物局对隋唐运河商丘段开展考古勘探调查工作,探明商丘段全长199.7公里,河床宽约50至150米余。

——郑清森《隋唐运河商丘段的历史沿革、考古发现及历史风貌》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋州区位的重要性。

(2)“根据材料二可判断宋州在唐代全国的经济地位”,请表明对此观点的看法并说明理由。

(3)根据材料三并结合所学,说明两则史料研究宋州城市发展的价值。

17. 阅读材料,回答下列问题。

材料一 “户绝之家(没有男性继承人的家庭),遗产归于女儿,如果宗主生前遗嘱,不用此令。出嫁女可以分得在室女的三分之一,归宗女基本等同于在室女,余准令敕处分”。“在室女合得男之半”。“守寡妻妾,操守妇道,可以继承亡夫遗产”。

——摘编自《宋刑统》

材料二 1925年《民国民律草案》第1298条称:“继承仍以男性的宗祧继承为前提”。1930年南京国民政府立法院通过《中华民国法典》正式承认了女性的财产继承权,无论是未嫁女还是出嫁女都可以和儿子一样,作为第一顺位继承父亲遗产,并且拥有的财产所有权是和儿子相同,没有任何限制条件。

——摘编自《从司法判例看民国(1912——1949年)女性财产继承权的变化》

材料三 新中国成立后,中国女性的地位得到了根本性改变。《中华人民共和国民法通则》规定在民事权利上男女平等。这无疑表明法律认可女性和男性在继承权上享有平等的权利。1985年4月10日,在第六届全国人民代表大会第三次会议上通过《中华人民共和国继承法》,这是我国自1949年以来第一部继承法。女性财产继承也主要体现在《继承法》中,该法分总则、法定继承、遗嘱继承和遗赠、遗产的处理、附则等五章,共37条。《继承法》第九条的规定确立了女性在继承权利上的男女平等。第十条对遗产继承的顺序进行了规定:配偶、子女、父母同属于第一顺序继承人。

——摘编自《我国女性财产继承权保护的法律问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代法律关于女性财产继承权规定特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南京国民政府颁布的法律中关于女性财产继承权的新变化,并分析其积极意义。

(3)根据材料三并结合并所学知识,分析新中国成立以来女性财产继承权不断完善的原因。综合以上三则材料谈谈你的认识。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 以下为史料记载的明清时期中国制糖业发展局部状况

序号 史料来源 摘要

① 宋应星《天工开物》(1637年刊本) 明代广泛使用一牛驱动立式双木辊压蔗、品字型三铁锅煎熬蔗汁、黄泥水淋瓦溜中糖清漏糖。

② 尼古拉斯·塔林《剑桥东南亚史》 17世纪中国的蔗糖精制方法和技术传入爪哇、暹罗等地区。

③ 马士《东印度公司对华贸易编年史》 运销的中国糖价格变化记录:17世纪中期维持每担2.5两左右;1722年每担3两;1792年,糖价增至每担5两;1827-1832年维持每担6.50两左右。

④ 《日本调查资料中清末民初的中国砂糖业——以<中国省别全志>及<领事报告资料>为中心》 四川、广东、福建等蔗糖经济地区,发明三牛驱动立式双石辊、孔明灶、压泥滴漏法(覆土法),普遍存在制糖手工工场。

材料二 在15世纪之前,欧洲的蔗糖主要来自地中海东部地区,产量有限且价格昂贵,只有贵族和富人才能享用。随着新航路的开辟,欧洲人发现了美洲和非洲的广阔土地,开始大规模种植甘蔗。16世纪以来,西班牙人、葡萄牙人、英国人和法国人先后在美洲建立甘蔗种植园,使得蔗糖产量大幅增加,价格逐渐下降,普通民众也能消费得起。到18世纪,蔗糖在欧洲的消费量迅速增长,成为人们日常生活中不可或缺的甜味剂,越来越日常化、平民化。

砂糖创造了巨大的社会财富,但这都是通过对大量非洲奴隶的残酷剥削而实现的。数万吨糖被运往欧洲的码头,并在当地精炼厂进一步加工,最终通过市场、集市、商店和流动商贩,销往整个西欧乃至全世界。这时候,大多数从事砂糖贸易的商人都住在英国,这些人因为富有,逐渐成为上流阶层……,砂糖商人们当时几乎把持了英国的政治。

——摘编自(美)西德尼·明茨《甜与权力:糖在近代历史上的地位》/(英)詹姆斯·沃尔韦恩《糖的征服史》等

(1)根据材料一,指出中国明清时期制糖业的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析16世纪以来欧洲蔗糖产业发展的原因及影响。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 人类迁徙推动了文化的发展,对世界文明影响深远。

迁徙族群 时间范围 主要影响区域 影响

印欧人 公元前2000—前1000年 欧洲、西亚、伊朗高原、印度 与被征服者融合,形成新的人种。

匈奴人 3-6世纪 中国中原地区、中亚、西亚、欧洲 在中国北方建立政权、大月氏人被迫西迁,联合吐火罗人,建立贵霜帝国。

阿拉伯人 7-8世纪 中东、北非、伊比利亚半岛 传播伊斯兰教,阿拉伯及其附近地区的各国人民集体创作《一千零一夜》。

——摘编自历史选择性必修3《文化交流与传播》

请综合材料信息并所学知识,围绕“人类迁徙与文化发展”的主题,运用世界古代史的知识,自拟论题并进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文,不得照抄材料。)

2024—2025学年度江苏省镇江第一中学高二下学期期末考试历史试题答案

1.B

2.C

3.D

4.C

5.D

6.C

7.D

8.A

9.D

10.A

11.B

12.C

13.D

14.B

15.C

16.(1)重要性:处于政治经济中心黄河中下游地区的东部,对于中央政府加强东部和东南地区的控制具有重要的战略意义;是加强南北社会经济联系的重要城市。

(2)不能。理由:材料二能一定程度体现宋州丝织业发达,但还需看宋州在农业生产、商业贸易、城市发展等方面的表现;也需要与其他地区作比较才能得出宋州在全国城市的地位。

(3)杜甫的诗词属于文学作品,从侧面展示了运河对宋州城市发展的影响,但有虚构和夸张的成分;考古发现属于实物史料,能够真实反映宋州段运河规模和商业发展的状况。

17.(1)特点:内容全面具体;体现男尊女卑的观念;受儒家伦理道德的影响;私权观念突出;遗嘱优先;对女性财产继承权有限承认。(任答三点即可)

(2)新变化:取消了传统宗祧继承的立法前提;逐渐趋向男女平等;封建伦理道德的影响逐渐减少;受到近代西方法律的影响。(任答三点即可)

积极意义:提高女性社会地位,促进社会进步;促进家庭关系的和谐,维护社会稳定;推动社会经济发展;有利于推动法制近代化;为后世继承法提供借鉴。(任答三点即可)

(3)原因:新中国成立,人民当家作主;社会主义制度建立;党和政府重视;法制建设不断健全和完善;改革开放以来社会经济不断发展;社会观念的进步。(任答两点即可)

认识:女性财产继承权不断演变是女性社会地位不断提高的体现,也体现了社会的进步和发展;关于女性财产继承权的法律规定受到当时社会环境,经济发展水平等因素的影响;健全财产继承权立法是保障公民财产权益、促进社会公平正义的重要举措。(任答两点即可;言之成理亦可得分)

18.(1)依托日益专业化(专门化)的甘蔗种植业;制糖技术不断进步(专业化、程式化);制糖手工作坊(手工工场)普遍存在;制糖方法与技术传到周边国家;蔗糖价格随蔗糖消费量增加和日益平民化而有所提高;自力更生制糖为主,殖民公司输入为辅;没有像欧洲殖民者那样,凭借对外殖民压榨赚取糖利

(2)原因:蔗糖种植、生产和盈利依靠对美洲、非洲的殖民扩张、土地掠夺和剥削压榨;蔗糖产量大幅增加,价格逐渐下降;蔗糖消费群体从贵族和富人扩大到普通民众(蔗糖消费日常化、平民化);蔗糖销售市场从西欧扩展到全球;糖业种植园主、资本家和贸易商靠糖业成为富人阶层并把持欧洲国家(如英国)政治。

影响:糖业生产和贸易促进了欧洲的资本积累和资本主义经济的繁荣;糖业资本家实力增强,促进了欧洲资产阶级的壮大和资本主义政治的发展;糖业生产和贸易加强世界不同区域的经济联系,促进世界市场的发展;蔗糖消费改变了人们的生活习惯;对美洲、非洲带来了灾难性后果(压迫原住民和黑奴、践踏人权、破坏生态等)。

19.示例一:

论题:人类迁徙推动区域文化交融与新发展

阐述:公元前 2000— 前 1000 年,印欧人进行大规模迁徙,活动范围涉及欧洲、西亚、伊朗高原、印度等地。他们在迁徙过程中与被征服者融合,形成新的人种,不同族群的文化、生活方式等相互交流碰撞,促进了区域文化在人种融合基础上的新发展,为当地后续文化形态奠定一定基础。7—8 世纪,阿拉伯人向外迁徙、扩张,传播伊斯兰教,使中东、北非、伊比利亚半岛等地逐渐伊斯兰化。同时,阿拉伯及其附近地区各国人民集体创作《一千零一夜》,这部作品融合多地文化元素,是人类迁徙带动文化交流、进而催生文化创作成果的体现,推动了区域文化在宗教、文学等层面的交融与新发展 。

总之,人类迁徙打破不同区域文化隔阂,促进文化交融,推动区域文化不断发展演变。

示例二:

论题:古代人类迁徙塑造多元文化格局

阐述:3—6 世纪,匈奴人在中国北方建立政权,迫使大月氏人西迁,大月氏人联合吐火罗人建立贵霜帝国,迁徙活动跨越中国中原地区、中亚、西亚、欧洲等地。这一过程中,不同族群的政治、文化、生活方式等在更广阔区域传播交流,贵霜帝国融合多种文化,其宗教、艺术等呈现多元特色,丰富了中亚、西亚等地文化内涵。印欧人迁徙过程中,在不同区域与当地文化融合,使欧洲、西亚、印度等地文化在保留自身特色同时,融入印欧人文化因子,如印度种姓制度发展便受印欧人迁徙影响,多种文化因子相互作用,塑造出独特的区域文化格局。

总之,不同族群迁徙带来文化交流碰撞,共同塑造古代世界多元文化并存。

同课章节目录