(暑假专项提升训练)统编版语文三年级下册第1-8单元诗词曲鉴赏检测卷-(含答案)

文档属性

| 名称 | (暑假专项提升训练)统编版语文三年级下册第1-8单元诗词曲鉴赏检测卷-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 355.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 22:46:32 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

(暑假专项提升训练)第1-8单元诗词曲鉴赏检测卷-语文三年级下册统编版

古诗阅读。

元日

①爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

②千门万户瞳曈日,总把新桃换旧符。

1.这首诗的作者是宋代诗人 ,诗中描写的节日是 。

2.写出诗中加点字词的意思。

除: 曈曈:

3.诗中写了 、喝屠苏酒、 等节日习俗,渲染了一种 的节日气氛。

4.发挥想象,说说《元日》后两句诗所描写的节日情景。

5.诗词大会的考题中出现了下侧的一组诗句:

①千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

②借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

③遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(1)诗句反映的主题是

A.中国传统技术

B.中国传统节日

C.中华传统艺术

(2)第③句诗表达的情感是

A.悲痛

B.欢喜

C.思念

阅读。

童年的水墨画(节选)

江上

像刚下水的鸭群,

扇动翅膀拍水戏耍。

一双双小手拨动着浪花,

你拨我溅笑哈哈。

是哪个“水葫芦”一下钻入水中,

出水时只见一阵水花两排银牙。

6.仿写词语:笑哈哈(ABB式): 、 。

7.选文中“水葫芦“指的是 ,形象生动地写出了孩子们的 。

8.句子”像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍”运用 的修辞手法,将孩子们比作 ,形象地写出了孩子们在水中嬉戏的 场景。

9.作者给我们描绘了一幅什么样的画面呢?请用一句话描述一下。

阅读下面古诗,习题。

忆江南

江南好,风景旧曾谙。 , 。能不忆江南?

10.在横线上写出词的原句: , 。从横线上的句子中,你看到的画面是: (不少于30字)

11.这首词的作者是 (代)诗人 (谁),他字乐天,号 。

12.请解释下面两个字的意思。

忆: 谙:

13.你还学过哪首描写江南美景的诗呢?请将其中你最喜欢的两句写在下面的横线上。

, 。

把古诗补充完整,并按要求填空。

九月九日忆山东兄弟

, 。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

14.把古诗补充完整。

15.这首诗的作者是 朝(朝代)诗人 (人名),题目中“九月九日”指我国传统节日中的 ,“忆”的意思是 。

16.诗的后两句中“少一人”少的是 ,作者通过想象,真切地表达了 之情。

阅读乐园。

清明

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

17.这首诗的作者是 代诗人 。

18.写出下列带点字的意思。

(1)欲断魂( ) (2)遥指( )

19.比一比,再组词。

纷( ) 断( )

芬( ) 继( )

20.诗句“ , ”写出了诗人的愁苦之情。

21.不同时段有不同的节日,不同节日有不同的习俗,相关内容连线。

元宵节 农历八月十五 清明节 赏月

端午节 农历正月十五 重阳节 扫墓

中秋节 农历五月初五 中秋节 登高

课内阅读。

溪 边

垂柳把溪水当作梳妆的镜子,

山溪像绿玉带一样平静。

人影给溪水染绿了,

钓竿上立着一只红蜻蜓。

忽然扑腾一声人影碎了,

草地上蹦跳着鱼儿和笑声。

22.照样子,写拟声词。

扑腾

23.用“ ”画出文中的一个比喻句,把 比作 。

24.这首诗有静有动,如一幅水墨画。请用“ ”画出“动态美”的语句。

25.读了这首小诗,你仿佛看到了什么样的画面?

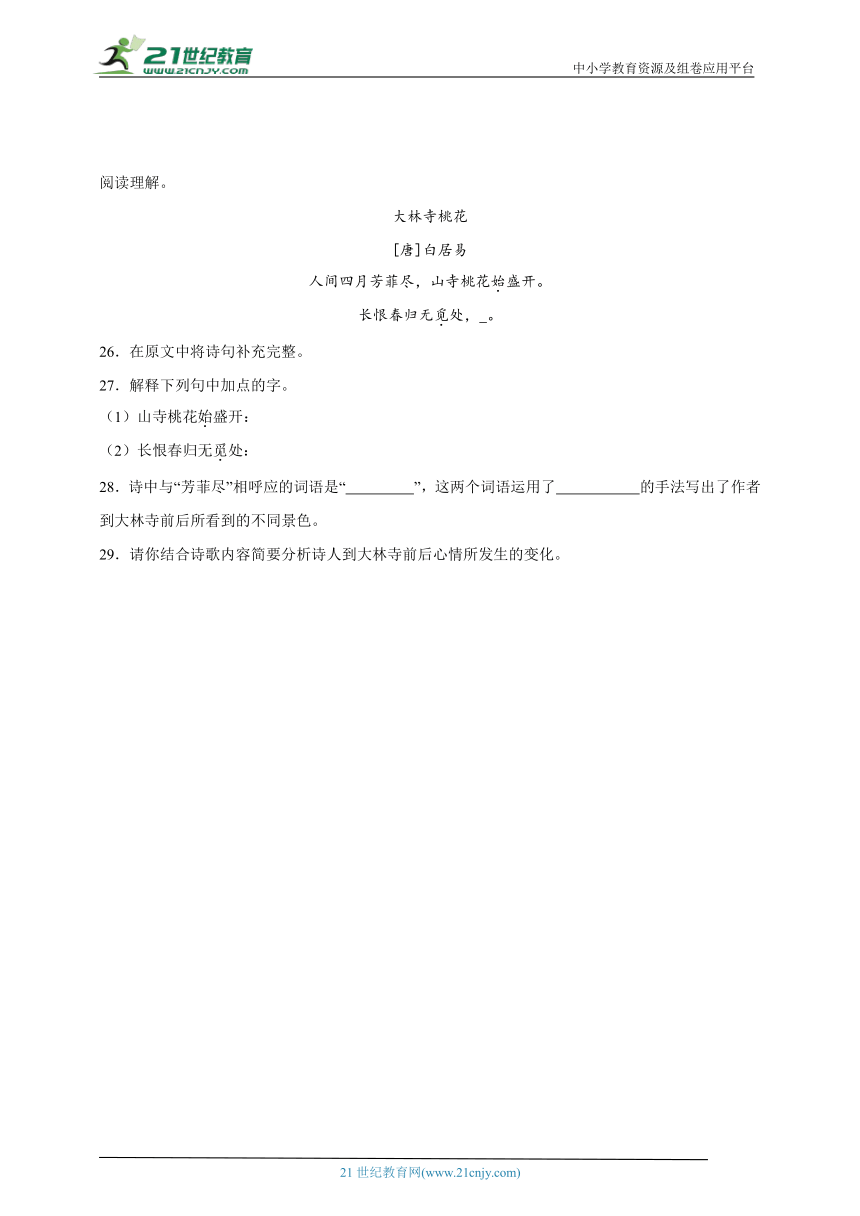

阅读理解。

大林寺桃花

[唐]白居易

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处, 。

26.在原文中将诗句补充完整。

27.解释下列句中加点的字。

(1)山寺桃花始盛开:

(2)长恨春归无觅处:

28.诗中与“芳菲尽”相呼应的词语是“ ”,这两个词语运用了 的手法写出了作者到大林寺前后所看到的不同景色。

29.请你结合诗歌内容简要分析诗人到大林寺前后心情所发生的变化。

《(暑假专项提升训练)第1-8单元诗词曲鉴赏检测卷-语文三年级下册统编版》参考答案

1. 王安石 春节 2. 逝去。 形容太阳出来后天色渐亮的样子。 3. 放爆竹 换桃符 热闹欢乐、万象更新 4.初升的太阳照耀着千家万户,家家门上的桃符都换成了新的。

【导语】《元日》以白描手法勾勒宋代春节图景,爆竹、屠苏、桃符等意象层叠递进。“除”字暗含时序更迭,“曈曈”状日出之态,炼字精妙。全诗四句三转,由听觉(爆竹)到触觉(春风),最终落于视觉(新桃换符),在简净笔墨中透出万象更新的蓬勃生机,体现王安石作为改革家对革故鼎新的精神寄托。

1.本题考查作家作品及古诗内容理解。

这首诗的作者是宋代诗人王安石,诗中描写的节日是春节。《元日》通过生动的意象展现了春节辞旧迎新的热闹场景。

首句“爆竹声中一岁除”以爆竹声象征旧岁的终结,既点明春节燃放爆竹的习俗,又含有时间流逝的感慨;“春风送暖入屠苏”则通过春风与屠苏酒的意象,传递出新春的温暖与人们对健康的祈愿。后两句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”进一步渲染节日氛围,“曈曈日”描绘出初日照耀下千家万户的明亮景象,而“新桃换旧符”既指春节更换桃符的传统习俗,又隐喻万象更新的寓意。全诗紧扣“除旧布新”的主题,通过声音(爆竹)、触觉(春风送暖)、视觉(曈曈日)和习俗(屠苏酒、桃符)的多重刻画,将春节的喜庆与人们对新年的期盼融为一体,语言明快,意境鲜活,体现了宋代春节文化的丰富内涵。

2.本题考查诗句字词意思。

(1)“除”在诗中意为“逝去、过去”,与“一岁”(一年)搭配,指旧岁的终结。全诗通过“爆竹声中一岁除”的听觉描写,以爆竹的爆裂声象征时间的推移,既呼应春节驱邪纳吉的习俗,又暗含辞旧迎新的时间流转感。后文“春风送暖入屠苏”以触觉意象传递新春生机,“千门万户曈曈日”以视觉画面展现光明气象,而“总把新桃换旧符”则以习俗细节强化“除旧布新”的主题。全诗以“除”字为时间线索,串联起爆竹、春风、屠苏酒、桃符等春节符号,生动勾勒出宋代春节的热闹场景与人们对新年万象更新的期盼,语言凝练而富有动态感。

(2)“曈曈”在诗中形容太阳初升时明亮温暖的样子。全诗通过“千门万户曈曈日”这句,描绘了春节清晨阳光洒满千家万户的明亮景象,既展现了节日里天朗气清的喜悦氛围,又象征着新的一年充满光明与希望。结合前两句“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”的热闹与温暖,后两句以“曈曈日”的视觉明亮与“新桃换旧符”的除旧迎新相呼应,生动表现了春节辞旧迎新的美好寓意,让人感受到新年生机勃勃的朝气。

3.本题考查古诗内容理解及关键信息提取。

诗中写了燃放爆竹、喝屠苏酒、更换桃符等节日习俗,渲染了一种热闹喜庆的节日气氛。

全诗以“爆竹声中一岁除”开篇,通过噼里啪啦的爆竹声,瞬间点燃春节辞旧迎新的热闹场景;第二句“春风送暖入屠苏”则聚焦春节饮用屠苏酒的传统,传递出人们祈愿健康平安的温暖心意;后两句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”中,“曈曈日”描绘出阳光照耀下家家户户的明亮景象,而“新桃换旧符”则生动展现了春节贴新对联、挂新桃符的习俗。诗人用“爆竹”“屠苏酒”“桃符”这些充满年味的细节,串联起春节的热闹与喜庆,让人仿佛看到家家户户张灯结彩、欢声笑语的画面,感受到浓浓的年味儿和人们对新一年的美好期盼。

4.本题考查古诗内容理解及诗句翻译。

《元日》后两句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”,诗人用“曈曈日”的明亮与“新桃换旧符”的忙碌,生动展现了春节辞旧迎新的美好场景,让人感受到人们对新一年幸福生活的热切期盼。描绘了一幅春节清晨的喜庆画面:初升的太阳洒下温暖明亮的光芒,照亮了千家万户的门庭,人们纷纷摘下旧年的桃符,贴上崭新的春联,红纸黑字在阳光下熠熠生辉。家家户户门前焕然一新,空气中弥漫着爆竹燃尽后的淡淡硝烟味,孩子们穿着新衣跑来跑去,大人们忙着互道祝福,整个村庄或城市都沉浸在一片热闹祥和的气氛中。

5.(1)B

(2)C

【详解】(1)本题考查诗句理解。

①千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。出自《元日》,写的是中国传统节日春节。

②借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。出自《清明》,写的是中国传统节日春节。

③遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。出自《九月九日忆山东兄弟》,写的是中国传统节日春节。

三句诗写的都是中国传统节日,故选B。

(2)本题考查体会诗句情感。

“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”通过描绘 重阳节登高和插茱萸的场景,表达了他独自一人在外,对家乡和兄弟的深切思念。诗中的“遍插茱萸少一人”不仅描绘了重阳节的传统习俗,也巧妙地反映了作者自己不在家乡,无法与家人共度佳节的遗憾。

故选C。

6. 轻悠悠 金灿灿 7. 在水中嬉戏将头露在水面上像水葫芦一样的孩子 调皮可爱 8. 比喻 鸭群 热闹 9.一群水乡孩子在水中嬉戏的欢乐画面。

【解析】6.本题考查仿写词语。

ABB式词语是一种词语分类,指第二、三字一样的词语。通常分为三大类:形容词、量词和动词。如:热乎乎、热腾腾、蓝幽幽、蓝湛湛、沉甸甸、白花花、绿油油、黑黝黝、慢腾腾。

7.本题考查词语的理解。

结合诗歌句子“是哪个‘水葫芦’一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。”可知“水葫芦”指的是玩水的孩子们,把孩子们比作“水葫芦”,形象生动地写出了孩子们玩水时的样子,表现了孩子们的天真可爱、顽皮淘气。

8.本题考查修辞手法。

结合诗歌句子“像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍”可知把“玩水的孩子”比作“刚下水的鸭群”,运用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了孩子们刚下水时你追逐我,我追逐你的热闹、欢乐的场面。

9.本题考查内容理解。

结合诗歌内容“像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍。一双双小手拨动着浪花,你拨我溅笑哈哈。是哪个“水葫芦”一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。”可知描写了一群孩子在水中欢快、自由地嬉戏玩耍的画面。

10. 日出江花红胜火 春来江水绿如蓝 太阳从江面升起,火红火红的,把江边的鲜花照得比火还要红艳,碧绿的江水绿得胜过蓝草。 11. 唐 白居易 香山居士 12. 回忆。 熟悉。 13. 千里莺啼绿映红 水村山郭酒旗风

【解析】10.本题考查对古诗的默写及理解。

书写时要注意“胜”“蓝”的正确写法。

结合所填诗句“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”可知,诗句所描写的景物有:太阳、江边的花、江水,江边的花比火还红,江水比蓝草还绿,结合这些来想象画面。

11.本题考查文学常识。

《忆江南》是唐代诗人白居易的作品。描述了作者对江南的回忆,选择了江花和春水,衬以日出和春天的背景,运用比喻和映衬的手法,生动地描绘出江南春意盎然的大好景象。白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生。

12.本题考查对字的理解。

结合题目“‘忆江南’的意思:回忆江南的美景”可知,忆:回忆。

结合“‘风景旧曾谙’的意思:风景久已熟悉”可知,谙:熟悉。

13.本题考查对诗句的积累。

结合题干可知,是积累描写江南美景的诗句,答案不唯一。

如:青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

14.独在异乡为异客 每逢佳节倍思亲 15. 唐 王维 重阳节 想念 16. 诗人自己 对家乡亲人的思念

【解析】14.本题考查诗词默写。

书写时注意“异”“逢”的正确书写。

15.本题考查作家作品和字词解释。

这首诗是唐代王维写的,诗题中的“九月九日”是重阳节,古以九为阳数,故曰重阳。

九月九日忆山东兄弟:九月九日这一天思念在华山以东的亲人。“忆”,思念,想念。

16.本题考查诗句和主旨的理解。

遍插茱萸少一人:大家头上插满茱萸只少我一人。“少一人”指少了诗人自己。此诗写出了游子的思乡怀亲之情,一开头便紧切题目,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。

17. 唐 杜牧 18. 快要 遥远 19. 纷纷 断句 芬芳 继续 20. 清明时节雨纷纷 路上行人欲断魂。 21.

【解析】17.本题考查古诗作者。

《清明》是唐代诗人杜牧的诗作。杜牧,字牧之,人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”,此诗写的是杜牧清明春雨中所见。

18.本题考查古诗字词的意思。

欲断魂:形容伤感极深,好像灵魂要与身体分开一样。欲:好像、快要。

遥指:指向远方的,遥:指距离远。

19.本题考查给字组词。

纷:①指多,杂乱②指纠纷。可组词为:缤纷、纷乱、纷扰等。

断:表示分开、间断。可组词为:折断、断开、判断等。

芬:指香气。可组词为:芬华、余芬、郁芬等。

继:意为连续,接着。可组词为:继承、继位、继任等。

20.本题考查对诗句的理解。

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”的意思是江南清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个落魄断魂。“纷纷”不仅形容那春雨的意境,也形容着那位雨中行路者的心情。诗人在赶路时遇到了纷纷细雨,内心更加纷乱复杂,“欲断魂”写出了诗人的愁苦之情。

21.本题考查学生对中国习俗的了解。

元宵节:每年农历正月十五,这一天大家会吃元宵、赏花灯、猜灯谜、放烟花等一系列传统民俗活动。

清明节:又称踏青节、清明节源自早期人类的祖先信仰与春祭礼俗,是中华民族最隆重盛大的祭祖大节。

端午节:端午节,又称端阳节、龙舟节、重午节、天中节等,日期在每年农历五月初五,是集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。

中秋节:又称祭月节、团圆节等,是中国民间传统节日。中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、看花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗,流传至今,经久不息。

重阳节:是中国民间传统节日,日期在每年农历九月初九。“九九”两阳数相重,故曰“重阳”;因日与月皆逢九,故又称为“重九”。古时民间在重阳节有登高祈福、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。传承至今,又添加了敬老等内涵。登高赏秋与感恩敬老是当今重阳节日活动的两大重要主题。

【点睛】译文:江南清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个落魄断魂。询问当地之人何处买酒消愁?牧童笑而不答指了指杏花深处的村庄。

22. 哗啦 叮咚 23.比喻句:垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。溪水 镜子或山溪 绿玉带。 24.忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。 25.孩子在溪边钓鱼的欢乐场面。

【解析】22.本题主要考查对拟声词的掌握。

“扑腾”是拟声词,据此可以仿写:咩、嘎嘎、吱吱

23.本题主要考查对修辞手法的掌握。

“垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。”句子把溪水比作镜子,山溪比作绿玉带,运用比喻的手法,形象地写出溪水的清澈。

24.本题主要考查对句子的理解。

“忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。”句子写出了被钓上来的鱼儿在草地上蹦跳,孩子因为钓上鱼来非常开心,所以大声欢笑,笑声犹如蹦跳的鱼儿一般此起彼伏,用“蹦跳”形容笑声营造出活泼欢快的氛围。这是动态美的句子。

25.本题主要考查对内容的理解。

诗中描绘了儿童在溪边钓鱼的情景。诗中的孩子是那样的快乐,静静的溪水映着爱美的柳树,映着钓鱼孩子的倒影,静静的钓鱼竿,立着的红蜻蜓,我们仿佛觉得空气都停止了流动,似乎大家都怕鱼受惊,而鱼上钩的一刹那,这种静立刻被打破了,溪水动了,人影碎了,鱼跃人欢,寥寥几句,勾勒出一个现代垂钓儿童的形象。

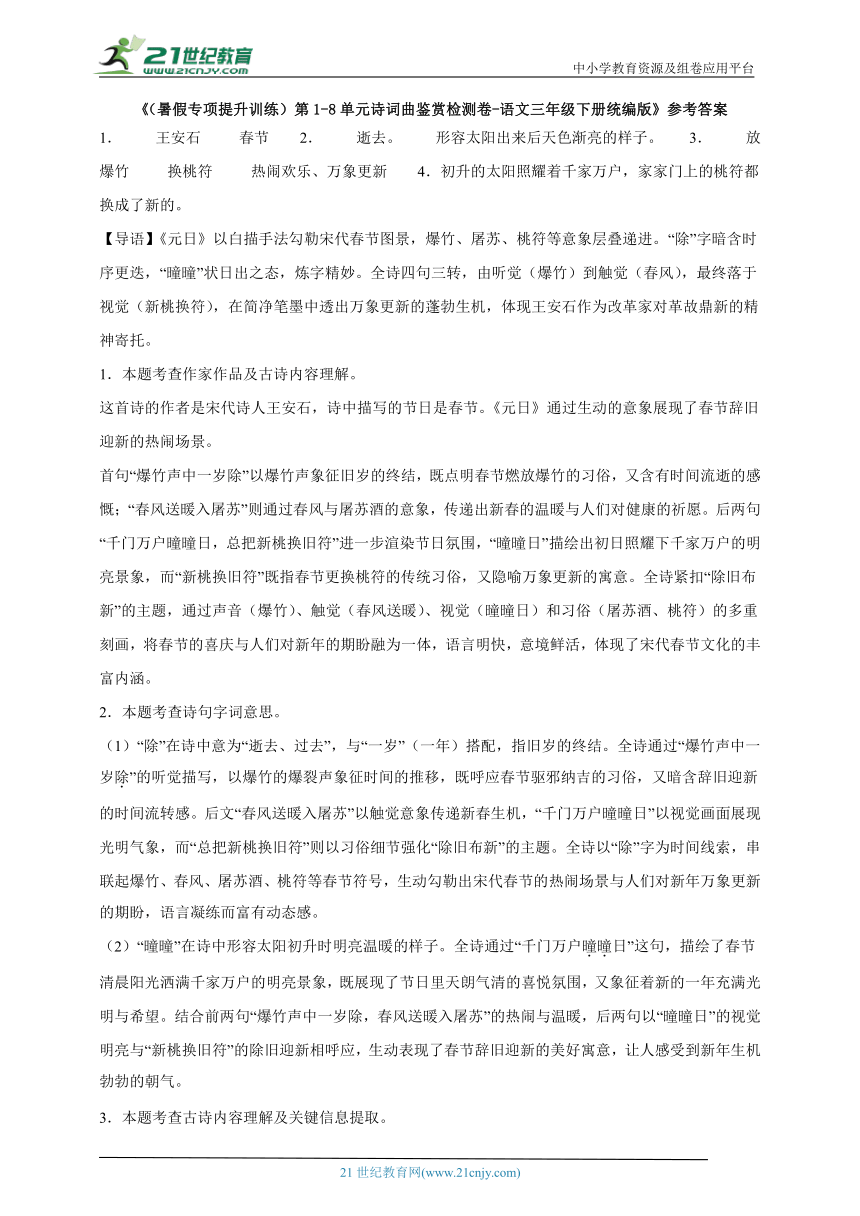

26.不知转入此中来 27. 刚刚 寻觅,寻找。 28. 始盛开 对比 29.到大林寺前,诗人为春光流逝而感到遗憾;到大林寺后,诗人看到一片春色又感到惊喜。

【解析】26.本题考查古诗的默写。

出自唐代白居易的《大林寺桃花》,全诗:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。

27.本题考查对字的理解。

(1)山寺桃花始盛开:高山古寺中的桃花才刚刚盛放。故“始”的意思:刚刚。

(2)长恨春归无觅处:我常为春光逝去无处寻觅而惋惜。觅:寻找。

28.本题考查对诗歌的写作手法的赏析。

结合“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”可知,与“芳菲尽”相呼应的词是“始盛开”,由“尽”“始”可知,这两个词是运用了对比的手法写出了大林寺前后所看到的景色不同。

29.本题考查对诗歌内容的赏析。

诗的开首“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”两句,是写诗人登山时已届孟夏,正属大地春归,芳菲落尽的时候了。但不期在高山古寺之中,又遇上了意想不到的春景一片始盛的桃花。从紧跟后面的“长恨春归无觅处”一句可以得知,诗人在登临之前,就曾为春光的匆匆不驻而遗憾,而恼怒,而失望。因此当这始所未料的一片春景冲入眼帘时,该是使人感到多么的惊异和欣喜。诗中第一句的“芳菲尽”,与第二句的“始盛开” ,是在对比中遥相呼应的。它们字面上是纪事写景,实际上也是在写感情和思绪上的跳跃——由一种愁绪满怀的叹逝之情,突变到惊异、欣喜,以至心花怒放。而且在首句开头,诗人着意用了“人间” 二字,这意味着这一奇遇、这一胜景,给诗人带来一种特殊的感受,即仿佛从人间的现实世界,突然步入到一个什么仙境,置身于非人间的另一世界。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

(暑假专项提升训练)第1-8单元诗词曲鉴赏检测卷-语文三年级下册统编版

古诗阅读。

元日

①爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

②千门万户瞳曈日,总把新桃换旧符。

1.这首诗的作者是宋代诗人 ,诗中描写的节日是 。

2.写出诗中加点字词的意思。

除: 曈曈:

3.诗中写了 、喝屠苏酒、 等节日习俗,渲染了一种 的节日气氛。

4.发挥想象,说说《元日》后两句诗所描写的节日情景。

5.诗词大会的考题中出现了下侧的一组诗句:

①千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

②借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

③遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(1)诗句反映的主题是

A.中国传统技术

B.中国传统节日

C.中华传统艺术

(2)第③句诗表达的情感是

A.悲痛

B.欢喜

C.思念

阅读。

童年的水墨画(节选)

江上

像刚下水的鸭群,

扇动翅膀拍水戏耍。

一双双小手拨动着浪花,

你拨我溅笑哈哈。

是哪个“水葫芦”一下钻入水中,

出水时只见一阵水花两排银牙。

6.仿写词语:笑哈哈(ABB式): 、 。

7.选文中“水葫芦“指的是 ,形象生动地写出了孩子们的 。

8.句子”像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍”运用 的修辞手法,将孩子们比作 ,形象地写出了孩子们在水中嬉戏的 场景。

9.作者给我们描绘了一幅什么样的画面呢?请用一句话描述一下。

阅读下面古诗,习题。

忆江南

江南好,风景旧曾谙。 , 。能不忆江南?

10.在横线上写出词的原句: , 。从横线上的句子中,你看到的画面是: (不少于30字)

11.这首词的作者是 (代)诗人 (谁),他字乐天,号 。

12.请解释下面两个字的意思。

忆: 谙:

13.你还学过哪首描写江南美景的诗呢?请将其中你最喜欢的两句写在下面的横线上。

, 。

把古诗补充完整,并按要求填空。

九月九日忆山东兄弟

, 。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

14.把古诗补充完整。

15.这首诗的作者是 朝(朝代)诗人 (人名),题目中“九月九日”指我国传统节日中的 ,“忆”的意思是 。

16.诗的后两句中“少一人”少的是 ,作者通过想象,真切地表达了 之情。

阅读乐园。

清明

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

17.这首诗的作者是 代诗人 。

18.写出下列带点字的意思。

(1)欲断魂( ) (2)遥指( )

19.比一比,再组词。

纷( ) 断( )

芬( ) 继( )

20.诗句“ , ”写出了诗人的愁苦之情。

21.不同时段有不同的节日,不同节日有不同的习俗,相关内容连线。

元宵节 农历八月十五 清明节 赏月

端午节 农历正月十五 重阳节 扫墓

中秋节 农历五月初五 中秋节 登高

课内阅读。

溪 边

垂柳把溪水当作梳妆的镜子,

山溪像绿玉带一样平静。

人影给溪水染绿了,

钓竿上立着一只红蜻蜓。

忽然扑腾一声人影碎了,

草地上蹦跳着鱼儿和笑声。

22.照样子,写拟声词。

扑腾

23.用“ ”画出文中的一个比喻句,把 比作 。

24.这首诗有静有动,如一幅水墨画。请用“ ”画出“动态美”的语句。

25.读了这首小诗,你仿佛看到了什么样的画面?

阅读理解。

大林寺桃花

[唐]白居易

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处, 。

26.在原文中将诗句补充完整。

27.解释下列句中加点的字。

(1)山寺桃花始盛开:

(2)长恨春归无觅处:

28.诗中与“芳菲尽”相呼应的词语是“ ”,这两个词语运用了 的手法写出了作者到大林寺前后所看到的不同景色。

29.请你结合诗歌内容简要分析诗人到大林寺前后心情所发生的变化。

《(暑假专项提升训练)第1-8单元诗词曲鉴赏检测卷-语文三年级下册统编版》参考答案

1. 王安石 春节 2. 逝去。 形容太阳出来后天色渐亮的样子。 3. 放爆竹 换桃符 热闹欢乐、万象更新 4.初升的太阳照耀着千家万户,家家门上的桃符都换成了新的。

【导语】《元日》以白描手法勾勒宋代春节图景,爆竹、屠苏、桃符等意象层叠递进。“除”字暗含时序更迭,“曈曈”状日出之态,炼字精妙。全诗四句三转,由听觉(爆竹)到触觉(春风),最终落于视觉(新桃换符),在简净笔墨中透出万象更新的蓬勃生机,体现王安石作为改革家对革故鼎新的精神寄托。

1.本题考查作家作品及古诗内容理解。

这首诗的作者是宋代诗人王安石,诗中描写的节日是春节。《元日》通过生动的意象展现了春节辞旧迎新的热闹场景。

首句“爆竹声中一岁除”以爆竹声象征旧岁的终结,既点明春节燃放爆竹的习俗,又含有时间流逝的感慨;“春风送暖入屠苏”则通过春风与屠苏酒的意象,传递出新春的温暖与人们对健康的祈愿。后两句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”进一步渲染节日氛围,“曈曈日”描绘出初日照耀下千家万户的明亮景象,而“新桃换旧符”既指春节更换桃符的传统习俗,又隐喻万象更新的寓意。全诗紧扣“除旧布新”的主题,通过声音(爆竹)、触觉(春风送暖)、视觉(曈曈日)和习俗(屠苏酒、桃符)的多重刻画,将春节的喜庆与人们对新年的期盼融为一体,语言明快,意境鲜活,体现了宋代春节文化的丰富内涵。

2.本题考查诗句字词意思。

(1)“除”在诗中意为“逝去、过去”,与“一岁”(一年)搭配,指旧岁的终结。全诗通过“爆竹声中一岁除”的听觉描写,以爆竹的爆裂声象征时间的推移,既呼应春节驱邪纳吉的习俗,又暗含辞旧迎新的时间流转感。后文“春风送暖入屠苏”以触觉意象传递新春生机,“千门万户曈曈日”以视觉画面展现光明气象,而“总把新桃换旧符”则以习俗细节强化“除旧布新”的主题。全诗以“除”字为时间线索,串联起爆竹、春风、屠苏酒、桃符等春节符号,生动勾勒出宋代春节的热闹场景与人们对新年万象更新的期盼,语言凝练而富有动态感。

(2)“曈曈”在诗中形容太阳初升时明亮温暖的样子。全诗通过“千门万户曈曈日”这句,描绘了春节清晨阳光洒满千家万户的明亮景象,既展现了节日里天朗气清的喜悦氛围,又象征着新的一年充满光明与希望。结合前两句“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”的热闹与温暖,后两句以“曈曈日”的视觉明亮与“新桃换旧符”的除旧迎新相呼应,生动表现了春节辞旧迎新的美好寓意,让人感受到新年生机勃勃的朝气。

3.本题考查古诗内容理解及关键信息提取。

诗中写了燃放爆竹、喝屠苏酒、更换桃符等节日习俗,渲染了一种热闹喜庆的节日气氛。

全诗以“爆竹声中一岁除”开篇,通过噼里啪啦的爆竹声,瞬间点燃春节辞旧迎新的热闹场景;第二句“春风送暖入屠苏”则聚焦春节饮用屠苏酒的传统,传递出人们祈愿健康平安的温暖心意;后两句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”中,“曈曈日”描绘出阳光照耀下家家户户的明亮景象,而“新桃换旧符”则生动展现了春节贴新对联、挂新桃符的习俗。诗人用“爆竹”“屠苏酒”“桃符”这些充满年味的细节,串联起春节的热闹与喜庆,让人仿佛看到家家户户张灯结彩、欢声笑语的画面,感受到浓浓的年味儿和人们对新一年的美好期盼。

4.本题考查古诗内容理解及诗句翻译。

《元日》后两句“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”,诗人用“曈曈日”的明亮与“新桃换旧符”的忙碌,生动展现了春节辞旧迎新的美好场景,让人感受到人们对新一年幸福生活的热切期盼。描绘了一幅春节清晨的喜庆画面:初升的太阳洒下温暖明亮的光芒,照亮了千家万户的门庭,人们纷纷摘下旧年的桃符,贴上崭新的春联,红纸黑字在阳光下熠熠生辉。家家户户门前焕然一新,空气中弥漫着爆竹燃尽后的淡淡硝烟味,孩子们穿着新衣跑来跑去,大人们忙着互道祝福,整个村庄或城市都沉浸在一片热闹祥和的气氛中。

5.(1)B

(2)C

【详解】(1)本题考查诗句理解。

①千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。出自《元日》,写的是中国传统节日春节。

②借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。出自《清明》,写的是中国传统节日春节。

③遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。出自《九月九日忆山东兄弟》,写的是中国传统节日春节。

三句诗写的都是中国传统节日,故选B。

(2)本题考查体会诗句情感。

“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”通过描绘 重阳节登高和插茱萸的场景,表达了他独自一人在外,对家乡和兄弟的深切思念。诗中的“遍插茱萸少一人”不仅描绘了重阳节的传统习俗,也巧妙地反映了作者自己不在家乡,无法与家人共度佳节的遗憾。

故选C。

6. 轻悠悠 金灿灿 7. 在水中嬉戏将头露在水面上像水葫芦一样的孩子 调皮可爱 8. 比喻 鸭群 热闹 9.一群水乡孩子在水中嬉戏的欢乐画面。

【解析】6.本题考查仿写词语。

ABB式词语是一种词语分类,指第二、三字一样的词语。通常分为三大类:形容词、量词和动词。如:热乎乎、热腾腾、蓝幽幽、蓝湛湛、沉甸甸、白花花、绿油油、黑黝黝、慢腾腾。

7.本题考查词语的理解。

结合诗歌句子“是哪个‘水葫芦’一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。”可知“水葫芦”指的是玩水的孩子们,把孩子们比作“水葫芦”,形象生动地写出了孩子们玩水时的样子,表现了孩子们的天真可爱、顽皮淘气。

8.本题考查修辞手法。

结合诗歌句子“像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍”可知把“玩水的孩子”比作“刚下水的鸭群”,运用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了孩子们刚下水时你追逐我,我追逐你的热闹、欢乐的场面。

9.本题考查内容理解。

结合诗歌内容“像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍。一双双小手拨动着浪花,你拨我溅笑哈哈。是哪个“水葫芦”一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。”可知描写了一群孩子在水中欢快、自由地嬉戏玩耍的画面。

10. 日出江花红胜火 春来江水绿如蓝 太阳从江面升起,火红火红的,把江边的鲜花照得比火还要红艳,碧绿的江水绿得胜过蓝草。 11. 唐 白居易 香山居士 12. 回忆。 熟悉。 13. 千里莺啼绿映红 水村山郭酒旗风

【解析】10.本题考查对古诗的默写及理解。

书写时要注意“胜”“蓝”的正确写法。

结合所填诗句“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”可知,诗句所描写的景物有:太阳、江边的花、江水,江边的花比火还红,江水比蓝草还绿,结合这些来想象画面。

11.本题考查文学常识。

《忆江南》是唐代诗人白居易的作品。描述了作者对江南的回忆,选择了江花和春水,衬以日出和春天的背景,运用比喻和映衬的手法,生动地描绘出江南春意盎然的大好景象。白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生。

12.本题考查对字的理解。

结合题目“‘忆江南’的意思:回忆江南的美景”可知,忆:回忆。

结合“‘风景旧曾谙’的意思:风景久已熟悉”可知,谙:熟悉。

13.本题考查对诗句的积累。

结合题干可知,是积累描写江南美景的诗句,答案不唯一。

如:青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

14.独在异乡为异客 每逢佳节倍思亲 15. 唐 王维 重阳节 想念 16. 诗人自己 对家乡亲人的思念

【解析】14.本题考查诗词默写。

书写时注意“异”“逢”的正确书写。

15.本题考查作家作品和字词解释。

这首诗是唐代王维写的,诗题中的“九月九日”是重阳节,古以九为阳数,故曰重阳。

九月九日忆山东兄弟:九月九日这一天思念在华山以东的亲人。“忆”,思念,想念。

16.本题考查诗句和主旨的理解。

遍插茱萸少一人:大家头上插满茱萸只少我一人。“少一人”指少了诗人自己。此诗写出了游子的思乡怀亲之情,一开头便紧切题目,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。

17. 唐 杜牧 18. 快要 遥远 19. 纷纷 断句 芬芳 继续 20. 清明时节雨纷纷 路上行人欲断魂。 21.

【解析】17.本题考查古诗作者。

《清明》是唐代诗人杜牧的诗作。杜牧,字牧之,人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”,此诗写的是杜牧清明春雨中所见。

18.本题考查古诗字词的意思。

欲断魂:形容伤感极深,好像灵魂要与身体分开一样。欲:好像、快要。

遥指:指向远方的,遥:指距离远。

19.本题考查给字组词。

纷:①指多,杂乱②指纠纷。可组词为:缤纷、纷乱、纷扰等。

断:表示分开、间断。可组词为:折断、断开、判断等。

芬:指香气。可组词为:芬华、余芬、郁芬等。

继:意为连续,接着。可组词为:继承、继位、继任等。

20.本题考查对诗句的理解。

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”的意思是江南清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个落魄断魂。“纷纷”不仅形容那春雨的意境,也形容着那位雨中行路者的心情。诗人在赶路时遇到了纷纷细雨,内心更加纷乱复杂,“欲断魂”写出了诗人的愁苦之情。

21.本题考查学生对中国习俗的了解。

元宵节:每年农历正月十五,这一天大家会吃元宵、赏花灯、猜灯谜、放烟花等一系列传统民俗活动。

清明节:又称踏青节、清明节源自早期人类的祖先信仰与春祭礼俗,是中华民族最隆重盛大的祭祖大节。

端午节:端午节,又称端阳节、龙舟节、重午节、天中节等,日期在每年农历五月初五,是集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。

中秋节:又称祭月节、团圆节等,是中国民间传统节日。中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、看花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗,流传至今,经久不息。

重阳节:是中国民间传统节日,日期在每年农历九月初九。“九九”两阳数相重,故曰“重阳”;因日与月皆逢九,故又称为“重九”。古时民间在重阳节有登高祈福、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。传承至今,又添加了敬老等内涵。登高赏秋与感恩敬老是当今重阳节日活动的两大重要主题。

【点睛】译文:江南清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个落魄断魂。询问当地之人何处买酒消愁?牧童笑而不答指了指杏花深处的村庄。

22. 哗啦 叮咚 23.比喻句:垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。溪水 镜子或山溪 绿玉带。 24.忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。 25.孩子在溪边钓鱼的欢乐场面。

【解析】22.本题主要考查对拟声词的掌握。

“扑腾”是拟声词,据此可以仿写:咩、嘎嘎、吱吱

23.本题主要考查对修辞手法的掌握。

“垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。”句子把溪水比作镜子,山溪比作绿玉带,运用比喻的手法,形象地写出溪水的清澈。

24.本题主要考查对句子的理解。

“忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。”句子写出了被钓上来的鱼儿在草地上蹦跳,孩子因为钓上鱼来非常开心,所以大声欢笑,笑声犹如蹦跳的鱼儿一般此起彼伏,用“蹦跳”形容笑声营造出活泼欢快的氛围。这是动态美的句子。

25.本题主要考查对内容的理解。

诗中描绘了儿童在溪边钓鱼的情景。诗中的孩子是那样的快乐,静静的溪水映着爱美的柳树,映着钓鱼孩子的倒影,静静的钓鱼竿,立着的红蜻蜓,我们仿佛觉得空气都停止了流动,似乎大家都怕鱼受惊,而鱼上钩的一刹那,这种静立刻被打破了,溪水动了,人影碎了,鱼跃人欢,寥寥几句,勾勒出一个现代垂钓儿童的形象。

26.不知转入此中来 27. 刚刚 寻觅,寻找。 28. 始盛开 对比 29.到大林寺前,诗人为春光流逝而感到遗憾;到大林寺后,诗人看到一片春色又感到惊喜。

【解析】26.本题考查古诗的默写。

出自唐代白居易的《大林寺桃花》,全诗:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。

27.本题考查对字的理解。

(1)山寺桃花始盛开:高山古寺中的桃花才刚刚盛放。故“始”的意思:刚刚。

(2)长恨春归无觅处:我常为春光逝去无处寻觅而惋惜。觅:寻找。

28.本题考查对诗歌的写作手法的赏析。

结合“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”可知,与“芳菲尽”相呼应的词是“始盛开”,由“尽”“始”可知,这两个词是运用了对比的手法写出了大林寺前后所看到的景色不同。

29.本题考查对诗歌内容的赏析。

诗的开首“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”两句,是写诗人登山时已届孟夏,正属大地春归,芳菲落尽的时候了。但不期在高山古寺之中,又遇上了意想不到的春景一片始盛的桃花。从紧跟后面的“长恨春归无觅处”一句可以得知,诗人在登临之前,就曾为春光的匆匆不驻而遗憾,而恼怒,而失望。因此当这始所未料的一片春景冲入眼帘时,该是使人感到多么的惊异和欣喜。诗中第一句的“芳菲尽”,与第二句的“始盛开” ,是在对比中遥相呼应的。它们字面上是纪事写景,实际上也是在写感情和思绪上的跳跃——由一种愁绪满怀的叹逝之情,突变到惊异、欣喜,以至心花怒放。而且在首句开头,诗人着意用了“人间” 二字,这意味着这一奇遇、这一胜景,给诗人带来一种特殊的感受,即仿佛从人间的现实世界,突然步入到一个什么仙境,置身于非人间的另一世界。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录