(暑假专项提升训练)统编版语文五年级下册第1-8单元小古文阅读检测卷-(含答案)

文档属性

| 名称 | (暑假专项提升训练)统编版语文五年级下册第1-8单元小古文阅读检测卷-(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 319.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

(暑假专项提升训练)第1-8单元小古文阅读检测卷-语文五年级下册统编版

文言文阅读。

一毛不拔

一猴死,见冥王①,求转人身。王曰:“既欲做人,须将毛尽拔去。”即唤夜叉拔之。方拔一根,猴不胜痛叫。王笑曰:“看你一毛不拔,如何做人?”

【注释】①冥王:阎王。

1.解释文中的加点字。

方: 胜:

2.翻译句子。

看你一毛不拔,如何做人?

3.冥王为什么说猴子“一毛不拔,如何做人”?结合故事内容分析。

4.“一毛不拔”现在常用来形容什么样的人?生活中如果遇到这样的人,你会如何与他相处?

阅读文言文,回答问题。

杨氏之子

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰“未闻孔雀是夫子家禽。”

5.给加点的字选择正确的解释。(画“√”)

惠(①同“慧”②恩惠) 诣(①旨意②拜访) 示(①给……看②指示)

6.判断下面说法的正误,对的打“√”,错的打“×”。

(1)“君”与“夫子”都是对人的尊称。( )

(2)句中的“家禽”和现在的“家禽”意思一样。( )

(3)从“未闻孔雀是夫子家禽”一句能看出来杨氏之子说话委婉而有礼貌。( )

7.从故事中可以看出杨氏之子是一个怎样的孩子?

课外阅读

孙敬悬梁

孙敬字文宝,好学,晨夕①不休。及至②眠睡疲寝,以绳系头,悬屋梁③。后为当世大儒④。

[注释]①夕:晚上。②及至:到了。③屋梁:房梁。④大儒:学问渊博、名望高的学者。

8.解释加点字的意思。

好学: 以绳系头:

9.用文中的原句回答问题。

文中能体现孙敬“好学”的是“ ”。孙敬在学习时遇到的困难是“ ”,他的解决办法是“ ”

10.从这个故事我们可以得知孙敬是个怎样的人?

阅读小古文,完成练习。

秀才读别字

一秀才嗜书,而别字良多①。一日,读《水浒》,适友人造访②,见而问曰:“君读何书?”答曰:“《水许》。”友人怪之,曰:“书亦多矣,《水许》一书未之见也。”又问:“书中所载,均为何人?”秀才曰:“有一李达。”友人曰:“更奇也古人名亦甚多未闻有李达者。请问其人何样?”曰:“手使两柄大爹,有万夫不当之男。”曰:“书中更有何人?”曰:“有和尚鱼智沉,教头林仲。”友人愕然③,既而哑然失笑。

[注释]①良多:很多;②造访:拜访;③愕然:形容吃惊的样子。

11.下列句中加点的字词解释不正确的一项是( )

A.适友人造访(恰好,正巧) B.未闻有李达者(听说)

C.书中更有何人(更加) D.既而哑然失笑(不一会儿)

12.请给下面句子划上朗读节奏。(划两处)

更奇也古人名亦甚多未闻有李达者

13.秀才所说的李达指的是李逵,“鱼智沉”其实是指 ,写出跟他有关的一个情节:

14.文中友人为什么先“愕然”,而后“哑然失笑”?用自己的话简要说说原因。

阅读。

一合酪

人饷魏武一杯酪,魏武啖少许,盖头上题“合”字以示众,众莫能解。次至杨修,修便啖,曰:“公教人啖一口也,复何疑?”

【注释】①饷:赠送。②魏武:魏武帝,即曹操。

15.写出加点字的意思。

(1)魏武啖少许: (2)题“合”字:

(3)众莫能解: (4)修便啖:

16.用“|”标出下面句子的朗读停顿。(只标一处)

盖 头 上 题 “合” 字 以 示 众。

17.翻译文中画线的句子。

18.从故事中,我了解到杨修具有 的特点。(填四字词语)

阅读与提升

自相矛盾

楚人有鬻(yú yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗(fó fú)能应也。夫(fū fú)不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

19.给文中的加点字选择正确的读音,打“√”。

20.解释下列加点字。

楚人有鬻盾与矛者:

于物无不陷也:

或曰:

其人弗能应也:

21.用现代汉语翻译下面的句子。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

22.当有人说“以子之矛陷子之盾,何如”时,楚人为什么“弗能应”?

23.这则寓言告诉了我们一个什么道理?

24.阅读文言文,回答问题。

汗不敢出

钟毓(yù)、钟会少有令誉①。年十三,魏文帝闻之,语②其父繇(yáo)曰:“可令二子来。”于是敕(chì)见③。毓面有汗,帝曰:“卿面何以汗?”毓对曰:“战战④惶惶⑤,汗出如浆。”复问会:“卿何以不汗?”对曰:“战战栗栗,汗不敢出。”

注释:①令誉:美名、荣誉。②语:告诉。③救见:皇帝下诏书。④战战:害怕得发抖的样子。惶惶:恐惧。

(1)解释下列句子中加点字的意思。

①钟毓、钟会少有令誉 ②卿面何以汗 ③复问会

(2)以下句中停顿,正确的一项是

A.卿/面何以汗? B.卿/面何以/汗? C.卿面/何以汗? D.卿面/何/以汗?

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

战战栗栗,汗不敢出。

【古人读书的启示】

画荻教子

欧阳公①四岁而孤②,家贫无资。太夫人以获③画地,教以书字,多诵古人篇章。及其稍长,而家无书读,就闾里④士人家借而读之,或因⑤而抄录。以至昼夜忘寝食,惟读书是务⑥。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。{联系上下文,我猜测“长”字在文中的读音是( )。}

【注释】①欧阳公:欧阳修。②孤:父亲去世。③荻:多年生草本植物,形状像芦苇。④闾里:邻居。⑤因:借……机会。⑥务:致力,从事。

25.【理解字词,读懂故事】

(1)根据意思读准字音,请完成文中的填空。

(2)下列字词的理解不正确的一项是( )

A.教以书字(写) B.家贫无资(钱财) C.或因而抄录(有的人) D.惟读书是务(只有)

26.【理解内容,走近人物】

(1)读好下面的句子,试着划分节奏(2处)。

以 至 昼 夜 忘 寝 食,惟 读 书 是 务。

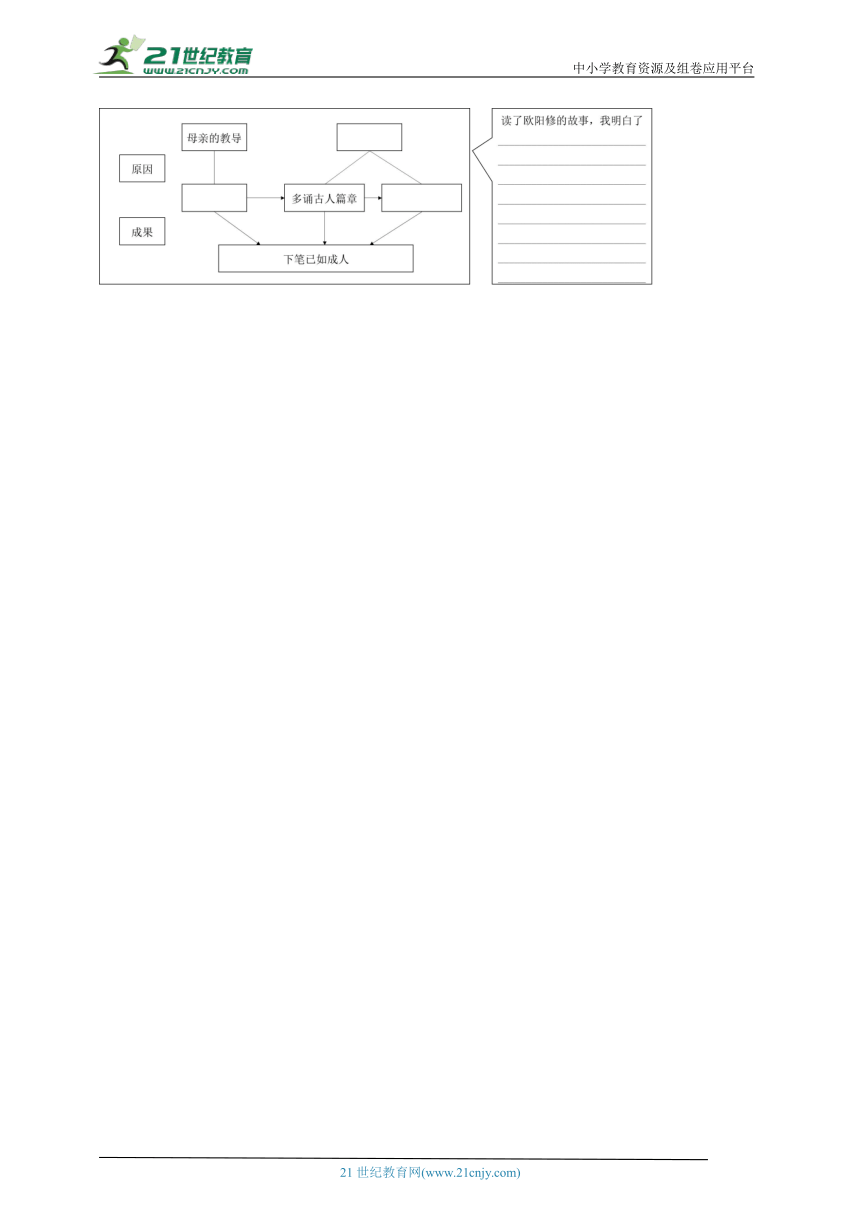

(2)欧阳修“下笔已如成人”的原因有哪些?请根据短文完成思维导图并回答问题。

《(暑假专项提升训练)第1-8单元小古文阅读检测卷-语文五年级下册统编版》参考答案

1. 才 能忍受 2.看你连一根毛都舍不得拔,怎么能做人呢? 3.因为冥王要求猴子拔毛转人身,才拔一根猴子就因痛舍不得,冥王认为做人应懂得舍弃,猴子行为不符。 4.“一毛不拔”现在常用来形容极其吝啬、自私自利的人。

生活中如果遇到这样的人,我会保持适度距离:避免在利益相关的事情上过多依赖对方;明确界限:合作时提前约定规则,避免因对方吝啬而产生矛盾。

【导语】这篇寓言以“一毛不拔”为核心意象,通过猴子转世求人的荒诞情节,展现了深刻的讽刺艺术。阎王“拔毛做人”的要求构成核心隐喻,暗示脱胎换骨必须付出代价。猴子因吝啬痛苦而拒绝改变,其形象生动揭示了人性中吝啬与怯懦的弱点。文末阎王的反诘“如何做人”直指主旨,将生理疼痛升华为精神成长的拷问。成语新解与故事情节形成互文,使传统语义获得叙事深度。文风简练而意蕴深远,体现寓言文学“以小见大”的典型特征。

1.本题考查字义解释。

“方拔一根”的意思是:刚刚才拔下了一根。“方”是才的意思。

“猴不胜痛叫”的意思是:猴子就忍不住痛得叫了起来。“胜”是忍受的意思。

2.本题考查句子翻译。

“一毛不拔”指一根毛也不肯拔,“如何”是怎么的意思。

这句话意思看你连一根毛都舍不得拔,怎么能做人呢?

3.本题考查内容理解。

因为冥王要求猴子想转人身就得把毛全部拔去,可才拔一根猴子就因为疼痛而叫起来,舍不得拔毛。在冥王看来,做人应该有舍有得,猴子这种连一根毛都舍不得舍弃的行为,不符合做人的要求,所以说“一毛不拔,如何做人” 。

4.本题考查内容理解及开放性题目。

一毛不拔”现在常用来形容极度吝啬、自私,在金钱、物质等方面非常小气,不肯付出的人。

相处方式如保持距离、明确规则、包容或表达感受需求等。

示例:生活中如果遇到这样的人,相处方式:可以保持适当的距离,尊重彼此的边界。在涉及利益相关的事情时,提前明确规则,避免不必要的纠纷。如果对方吝啬的行为不影响正常交往,也可以以包容的心态对待,毕竟每个人都有自己的性格特点。但如果其吝啬行为伤害到了自己或他人的利益,要勇敢地表达自己的感受和需求 。

【点睛】参考译文:一只猴子死后见到了阎王,向阎王要求投胎做人。阎王说:“既然你想做人,就需要将毛全部拔掉。”于是阎王就叫夜叉给猴子拔毛。刚刚才拔下了一根,猴子就忍不住痛得叫了起来。阎王笑道:“看你,连一根毛都舍不得拔,怎么做人呢?”

5.① ② ① 6. √ × √ 7.杨氏之子是一个聪明、机智、幽默的孩子。

【导语】这篇《杨氏之子》通过简洁的对话展现了古代儿童的聪慧机敏。全文以“杨梅”与“孔雀”的巧妙对应,构成双关妙对,既体现了汉语的修辞之美,又刻画出杨氏子不卑不亢的应对智慧。文中“君”“夫子”等敬语的使用,折射出古代礼仪文化的浸润。故事短小精悍,在不到百字的篇幅里,既完成了人物刻画,又蕴含文化深意,堪称文言小品中的典范。其价值不仅在于语言训练,更展现了传统文化中重视机敏应对的育人理念。

5.本题考查字词解释。

惠:“甚聪惠” 里的“惠”通“慧”,意思是聪慧,形容杨氏子聪明,故选①。

诣:“孔君平诣其父”,“诣”是拜访的意思,即孔君平来拜见他的父亲,故选②。

示:“孔指以示儿曰”是孔君平指着杨梅给杨氏子看并说,“示”为给……看,故选①。

6.本题考查文章内容和字词理解。

(1)在文言文中,“君”常用来尊称对方,像“此是君家果” 里指杨氏子;“夫子” 也是对有才德之人的尊称,这里指孔君平 。故此项判断为正确。

(2)文中“未闻孔雀是夫子家禽”的“家禽”是“家里的鸟”(“家”指家里,“禽”指鸟 );现在“家禽”指人类驯养的禽类,如鸡、鸭等 。意思不同,故此项判断为错误。

(3)杨氏子用“未闻……”的委婉方式回应,既反驳了孔君平,又不失礼貌,体现其机智与教养 。故此项判断为正确。

7.本题考查分析人物形象。

抓语言细节:孔君平说“此是君家果”,借“杨”姓关联“杨梅”。杨氏子应声答“未闻孔雀是夫子家禽”,以“孔”姓对“孔雀”,用同样逻辑回应,既巧妙反驳,又不失礼貌,体现思维敏捷。

看行为表现:“为设果”,客人来家里,他主动摆放水果,展现懂礼仪、有教养。

结合整体情境:面对长辈(孔君平)的调侃,九岁孩子能快速反应,说明聪慧、机智,善于应对。

示例:从他礼貌设果、巧妙对答,可看出是个聪明机智、思维敏捷、懂礼貌的孩子。

【点睛】参考译文:在梁国,有一户姓杨的人家,家里有个九岁的儿子,非常聪明。孔君平来拜见他的父亲,恰巧他父亲不在家,于是便叫杨氏子出来。杨氏子为孔君平端来水果,水果中有杨梅。孔君平指着杨梅对杨氏子说:“这是你家的水果。” 杨氏子马上回答说:“我可没有听说孔雀是先生您家的鸟。”

8. 喜欢 用 9. 晨夕不休 眠睡疲寝 以绳系头,悬屋梁 10.孙敬是一个勤奋好学、不怕吃苦的人。

【导语】这篇短文通过“孙敬悬梁”的典故,生动展现了一位勤学苦读的学者形象。文中“晨夕不休”四字凝练地概括了孙敬的勤奋精神,“以绳系头”的细节描写极具画面感,突显其克服困倦的毅力。结尾“大儒”的成就印证了持之以恒的价值。全文语言质朴,却蕴含着深刻的劝学意义。

8.本题考查字词理解。

句中“好学”的意思是:喜欢学习。其中“好”指喜欢。

句中“以绳系头”的意思是:用绳子系住头。其中“以”是用的意思。

9.本题考查文段内容的理解与概括。

结合句子“晨夕不休”可知,这句话直接说明他早晚都不停止学习,最能体现“好学”;结合语句“眠睡疲寝”可知,这句话说他到了睡觉时疲倦想睡,这是学习遇到的困难;结合“以绳系头,悬屋梁”可知,这句话直接说明他用绳子把头发系在房梁上以防止睡着,是解决办法。

10.本题考查分析人物形象。

根据对文段内容的理解,概括出孙敬的特点,语言表达合理即可。

示例:他为了克服困倦坚持学习,想出“悬梁”的办法,最终成为大学问家,说明他学习非常勤奋努力、不怕吃苦。

【点睛】参考译文:

孙敬字文宝,喜欢学习,早晚不停。到了睡觉疲劳的时候,用绳子系住头,悬挂在屋梁上。 后来成为当世大儒。

11.C 12.更奇也/古人名亦甚多/未闻有李达者 13. 鲁智深 鲁智深倒拔垂杨柳 14.“友人愕然”是因为他从来没有听说过秀才所说的人名,感到奇怪。“哑然失笑”是因为他突然明白秀才认错了许多字。

【导语】这篇《秀才读别字》是一则幽默讽刺的古代小品文。文章通过秀才读错《水浒》人物名字的趣事,生动刻画了一个“嗜书而别字良多”的滑稽形象。作者运用对比手法:秀才一本正经地读错字,友人从疑惑到恍然的表情变化,形成强烈喜剧效果。文中“水许”“李达”“鱼智沉”等错读既展现了秀才的荒谬,又暗含对读书不求甚解者的讽刺。语言简洁明快,对话描写尤为精彩,短短百余字就勾勒出一个令人捧腹的读书场景,体现了古代小品文寓教于乐的特点。

11.本题考查字词解释。

C.书中更有何人:书中还有什么人?更:还,还有。

故选C。

12.本题考查文言断句。

“更奇也古人名亦甚多未闻有李达者”的意思是这就更奇怪了,古人的名字那么多,可没听过有叫李达的。“更奇也”表示独立感叹。“也”是文言文常见的句末语气词,表示停顿,相当于现代汉语的“啊”“呀”。“古人名亦甚多”是陈述事实,“古人名”(古人的名字)是主语,“亦甚多”(也很多)是谓语,构成完整短句。“未闻有李达者”是补充说明,“未闻”(没听说过)是谓语,“有李达者”(有个叫李达的人)是宾语,补充前文。

因此,断句为:更奇也/古人名亦甚多/未闻有李达者。

13.本题考查内容理解。

原文中秀才将《水浒》读作《水许》,“浒”(hǔ)误读为“许”(xǔ),说明秀才存在“形近误读”现象。“鲁智深”被读作“鱼智沉”是因为:“鲁”(lǔ)和“鱼”(yú)的韵母相近,声母出现误读。“深”(shēn)和“沉”(chén)同属“氵”偏旁字,且“沉”是“深”的常见误写字。因此,“鱼智沉”其实是指鲁智深。

关于鲁智深的情节有:鲁智深拳打镇关西、鲁智深倒拔垂杨柳、鲁智深大闹五台山等。“拳打镇关西”出自第三回,作为鲁智深首次登场事件,展现其嫉恶如仇的性格。“倒拔垂杨柳”出自第七回,展示其神力,是《水浒》标志性场景之一。“大闹五台山”出自第四回,突出其狂放不羁的僧人形象。

14.本题考查内容理解。

联系上下文,友人已经知道《水许》是《水浒》,但是没有听说过《水浒》中有“李达”“鱼智沉”,感到很奇怪。因此,“愕然”的原因是为秀才读的书名、人名全是错的,感到惊讶。

“哑然失笑”的意思是见到或听到好笑的事,不由自主地笑出声来。联系上下文,友人明白秀才读作了很多字,感到很好笑。因此,而后“哑然失笑”的原因是发现秀才读的是《水浒》,但因读错字闹笑话,觉得滑稽可笑。

【点睛】参考译文:有一个秀才非常爱读书,但经常读错字。一天,他正在读《水浒传》,恰好有朋友来拜访,看见后问他:“你在读什么书?”秀才回答:“《水许》。”朋友觉得奇怪,说:“我读的书也算多了,可从未见过《水许》这本书。”又问:“书里写了哪些人物?”秀才说:“有个叫李达的。”朋友说:“这就更奇怪了,古人的名字那么多,可没听过有叫李达的。这个人是什么样子的?”秀才答:“他手拿两把大爹(斧),有万夫不当之男(勇)。”朋友问:“书中还有谁?”秀才说:“有个和尚叫鱼智沉(鲁智深),还有个教头叫林仲(林冲)。”朋友先是一愣,随后忍不住笑了起来。

15. 吃 写 理解 立即、就 16.盖头上|题“合”字以示众。 17.“主公是让大家每人吃一口,还有什么可犹豫的?” 18.聪明机智

【导语】这篇《一合酪》以精妙的语言艺术展现了魏晋时期的人物智慧。曹操“题合字”的行为既是权力象征,又是智力测试,体现了其深沉霸道的性格特征;杨修“便啖”并解字的情节,则生动刻画其“思维敏捷”的特质。文章通过“酪”这一日常物象,构建了“一字藏玄机”的叙事张力,在简练对话中完成人物塑造。典故本身兼具历史趣味性与文化隐喻性,既可作为语言教学范本,也蕴含着中国传统"字谜文化"的深层韵味。

15.本题考查字词解释。

(1)魏武啖少许:曹操吃了一点儿。“啖”是吃的意思。

(2)盖头上题“合”字以示众:是在盖子上写“合”字给大家看。“题”是写的意思。

(3)众莫能解:众人没人能够理解写这个字的原因。“解”指理解。

(4)修便啖:杨修就吃了。“便”是就的意思。

16.本题考查文言断句。

这句话的意思是在盖子上写“合”字来给众人看。“盖头上”是一个整体,表示位置,“题‘合’字以示众”是具体的行为,所以在“盖头上”后停顿。

故为:盖头上|题“合”字以示众。

17.本题考查的是翻译文言语句。

解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。“公教人啖一口也,复何疑”中“教”同“叫”;“啖”吃的意思;“复”又的意思;故答案是“主公叫我们每人吃一口,又有什么好怀疑的呢?

18.本题考查分析人物形象。

阅读文章内容可知,众人都不理解曹操在盖子上写“合”字的意图,而杨修马上就明白是“一人一口”的意思,这体现出他聪明、反应快,能用四字词语“聪明机智”或“才思敏捷”等来形容 。

【点睛】参考译文:

有人进贡给魏武帝曹操一杯乳酪,曹操吃了一点,在杯盖上写了一个“合”字给大家看,众人没人能够理解写这个字的原因。轮到杨修时,他便吃了一口,说:“主公叫我们每人吃一口,又有什么好怀疑的呢?”

19.yù fú fú 20. 卖 刺破或穿透 有的人 不 21.什么都不能刺破的盾和什么都能刺破的矛,不可能同时存在于这个世界上。 22.因为他的说法前后矛盾,不能自圆其说,所以他“弗能应”。 23.这则寓言告诉我们的道理是说话做事要前后照应,不要自相矛盾。

【导语】这篇《自相矛盾》以简洁的寓言形式,通过楚人夸耀盾与矛的极端言辞,生动揭示了逻辑矛盾的本质。文本运用对话体展开矛盾冲突,以“弗能应”的哑然收尾,凸显了绝对化论断的荒谬性。作者善用对比手法(“不可陷”与“无不陷”)和递进结构(从个体夸耀到普遍真理),最终提炼出“不可同世而立”的哲学命题。其价值在于用生活化的比喻阐释了形式逻辑的基本规律,警示人们言行需符合逻辑自洽性。

19.本题考查字音。

“鬻”读“yù”,意为“卖”,是文言文中表示售卖的常用字。

“弗”读“fú”,是文言文中的否定词,相当于“不”。

夫:fū,通常指成年男子或丈夫;fú,则用作文言助词或指示代词。

“夫”在这里读“fú”,作为句首语气词,用于引出议论。

20.本题考查字词解释。

“鬻”结合语境“楚人有鬻盾与矛者”,指楚国人在卖盾和矛,所以“鬻”是“卖”的意思。

“陷”在“吾矛之利,于物无不陷也”中,描述矛的锋利,能穿透物体,因此“陷”是“穿透、刺破”的意思。

“或曰”是“有的人说”的意思,“或”在这里指代“有的人”。

“其人弗能应也”指那人不能回答,“弗”直接翻译为“不”。

21.本题考查句子翻译。

翻译时需注意关键词:“夫”是句首语气词,可不译;“不可陷之盾”指“无法被刺穿的盾”;“无不陷之矛”指“能刺穿一切的矛”;“同世而立”是“同时存在于世间”。

意思是:无法被刺穿的盾和能刺穿一切的矛,是不可能同时存在于世间的。

22.本题考查短文内容的理解。

楚人既说自己的盾“物莫能陷”,又说自己的矛“于物无不陷”,这两个说法本身相互抵触。当被问到“以子之矛陷子之盾”时,若矛刺穿了盾,说明盾并非“物莫能陷”;若矛刺不穿盾,说明矛并非“于物无不陷”。无论哪种结果,都会推翻他之前的话,所以他无法回应。

故:因为自己把“矛”和“盾”的功力都夸大到绝对化程度,使自己不能自圆其说,处于尴尬局面,无法回答。

23.本题考查主旨概括。

寓言通过楚人自相矛盾的行为,讽刺了说话、做事前后不一致、相互抵触的现象。告诉我们:说话做事要实事求是,遵循逻辑,不能夸大其词或前后矛盾,要符合客观事实。

【点睛】参考译文:

楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“我的盾很坚固,无论用什么矛都无法穿破它!”然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,无论用什么盾都不能不被它穿破!”有的'人问 他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”,那个人被问得哑口无言。什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,不能同时出现在一起。

24.(1) 少年 为什么有汗 又

(2)C

(3)心惊肉跳,害怕得发抖,汗都不敢出。

【导语】这篇文言短文通过钟毓、钟会兄弟面见魏文帝的对话,生动展现了二人不同的性格特点。钟毓诚实坦率,直言因恐惧而汗出如浆;钟会则机智幽默,以“汗不敢出”巧妙应对。文章语言简洁,对话传神,通过对比手法凸显人物形象,富有戏剧性和趣味性。同时反映了古代君臣礼仪的严肃氛围,以及文人在面对帝王时的谨慎态度,展现了魏晋时期名士风流的语言艺术。

【详解】(1)本题考查文言字词的解释。

这种题型考查的都是重要的字词,需要识记。作答时,可以结合整句话的意思来理解加点字词的含义。

①“钟毓、钟会少有令誉”意思是:钟毓、钟会在少年时期就有美好的声誉。少:少年时期。

②“卿面何以汗”意思是:你脸上为什么出汗呢?何以汗:为什么有汗。

③“复问会”意思是:文帝又问钟会。复:又。

(2)本题考查句子停顿。

解答该题要读懂句意,根据句意判断句子的结构。“卿面何以汗”意思是:你脸上为什么出汗呢?根据句意以及断句的规律,“卿”是主语,“面何以汗”是谓语部分,正确的划分是:卿面/何以汗?

故选C。

(3) 本题考查文言文句子翻译。

翻译的时候要字字落实,以直译为主,意译为辅。可以先把句中的重点字词翻译出来,再按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词句通顺。战战:害怕得发抖的样子。出:冒出,流出。

整句话的意思是:由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出。

【点睛】参考译文:钟毓、钟会在少年时期就有美好的声誉。十三岁时,魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声,就对他们的父亲钟繇说:“可以叫这两个孩子来见我。”于是奉旨进见。钟毓脸上冒有汗水,魏文帝问:“你脸上为什么出汗呢?”钟毓回答:“由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出。”文帝又问钟会:“你脸上为什么不出汗?”钟会回答:“由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出。

25.(1)zhǎng(2)C 26.(1)以至/昼夜忘寝食,惟/读书是务。

(2)(从左往右)以荻画地 刻苦攻读 教以书字昼夜忘寝食,惟读书是务

要想获得成功,必须专心致志、勤学苦练、坚持不懈。

【导语】文章讲述欧阳修四岁丧父,家贫,母亲用荻画地教他写字、诵文,他稍长借书抄录,昼夜苦读,终成大家。故事凸显逆境苦学精神,体现家庭教育与个人勤奋的重要性,简洁有力。

25.本题考查字音推断和实词理解。

(1)“长”读zhǎng时,表示生长、成长等意思。读cháng时,多形容物体长度或时间跨度。

“及其稍长”的意思是“等到他渐渐长大”,“长”表示年龄增长。故“长”读zhǎng。

(2)C.“或因而抄录”意思是:有时借(借书的)机会抄录下来。“或”在此为副词,表“有时、偶尔”,而非 “有的人”。

故选C。

26.本题考查文言文节奏划分与内容理解。

(1)“以至昼夜忘寝食,惟读书是务。”意为 “以至于白天黑夜忘记睡觉吃饭,只把读书当作首要的事情”。“以至”为连词,表程度加深,引出后文“昼夜忘寝食”的结果,故在“以至”后断开,强调其连接作用。“惟”是副词,意为“只、仅仅”,修饰“读书是务”(即 “致力于读书”),在“惟”后断开,突出动作的唯一性。

所以节奏划分 :以至/昼夜忘寝食,惟/读书是务。

(2)母亲教导相关:从“欧阳公四岁而孤,家贫无资。太夫人以荻画地,教以书字”可知,母亲以荻画地教他写字,这是基础,让他有识字等知识积累起步,为后续多诵篇章奠基 。

多诵古人篇章后的行为:文中“及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录”,说明他在母亲教导、多诵篇章后,因家贫无书,通过借书、抄录获取更多阅读内容 ;“以至昼夜忘寝食,惟读书是务”体现他读书勤奋专注,这些共同促使他“下笔已如成人” 。

明白的道理:读欧阳修故事,能明白家境贫寒、条件艰苦不会阻碍成才,只要自身勤奋努力(如借书抄录、昼夜苦读 ),再有长辈正确引导(母亲画荻教子 ),就能在学业、才能上取得成果,也就是成功源于勤奋与良好教导 。

思维导图填空从左到右依次为:太夫人以荻画地,教以书字;读书勤奋专注;昼夜忘寝食,惟读书是务;成功离不开自身的勤奋努力,也离不开长辈的正确教导。

【点睛】【参考译文】欧阳修四岁时父亲就去世了,家境贫寒,没有钱财(供他读书、学习)。他的母亲用荻草在地上画画,教他写字,还让他多诵读古人的文章典籍。等到他年纪渐渐大些,家里没有书可以阅读,(他)就到同乡的读书人家去借书来读,有时借着这个机会抄录(书中内容)。以至于(他)白天黑夜忘记睡觉和吃饭,只致力于读书这件事。(他)从小所写的诗歌、文章,一下笔就已经如同成年人(的水平)一样了。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

(暑假专项提升训练)第1-8单元小古文阅读检测卷-语文五年级下册统编版

文言文阅读。

一毛不拔

一猴死,见冥王①,求转人身。王曰:“既欲做人,须将毛尽拔去。”即唤夜叉拔之。方拔一根,猴不胜痛叫。王笑曰:“看你一毛不拔,如何做人?”

【注释】①冥王:阎王。

1.解释文中的加点字。

方: 胜:

2.翻译句子。

看你一毛不拔,如何做人?

3.冥王为什么说猴子“一毛不拔,如何做人”?结合故事内容分析。

4.“一毛不拔”现在常用来形容什么样的人?生活中如果遇到这样的人,你会如何与他相处?

阅读文言文,回答问题。

杨氏之子

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰“未闻孔雀是夫子家禽。”

5.给加点的字选择正确的解释。(画“√”)

惠(①同“慧”②恩惠) 诣(①旨意②拜访) 示(①给……看②指示)

6.判断下面说法的正误,对的打“√”,错的打“×”。

(1)“君”与“夫子”都是对人的尊称。( )

(2)句中的“家禽”和现在的“家禽”意思一样。( )

(3)从“未闻孔雀是夫子家禽”一句能看出来杨氏之子说话委婉而有礼貌。( )

7.从故事中可以看出杨氏之子是一个怎样的孩子?

课外阅读

孙敬悬梁

孙敬字文宝,好学,晨夕①不休。及至②眠睡疲寝,以绳系头,悬屋梁③。后为当世大儒④。

[注释]①夕:晚上。②及至:到了。③屋梁:房梁。④大儒:学问渊博、名望高的学者。

8.解释加点字的意思。

好学: 以绳系头:

9.用文中的原句回答问题。

文中能体现孙敬“好学”的是“ ”。孙敬在学习时遇到的困难是“ ”,他的解决办法是“ ”

10.从这个故事我们可以得知孙敬是个怎样的人?

阅读小古文,完成练习。

秀才读别字

一秀才嗜书,而别字良多①。一日,读《水浒》,适友人造访②,见而问曰:“君读何书?”答曰:“《水许》。”友人怪之,曰:“书亦多矣,《水许》一书未之见也。”又问:“书中所载,均为何人?”秀才曰:“有一李达。”友人曰:“更奇也古人名亦甚多未闻有李达者。请问其人何样?”曰:“手使两柄大爹,有万夫不当之男。”曰:“书中更有何人?”曰:“有和尚鱼智沉,教头林仲。”友人愕然③,既而哑然失笑。

[注释]①良多:很多;②造访:拜访;③愕然:形容吃惊的样子。

11.下列句中加点的字词解释不正确的一项是( )

A.适友人造访(恰好,正巧) B.未闻有李达者(听说)

C.书中更有何人(更加) D.既而哑然失笑(不一会儿)

12.请给下面句子划上朗读节奏。(划两处)

更奇也古人名亦甚多未闻有李达者

13.秀才所说的李达指的是李逵,“鱼智沉”其实是指 ,写出跟他有关的一个情节:

14.文中友人为什么先“愕然”,而后“哑然失笑”?用自己的话简要说说原因。

阅读。

一合酪

人饷魏武一杯酪,魏武啖少许,盖头上题“合”字以示众,众莫能解。次至杨修,修便啖,曰:“公教人啖一口也,复何疑?”

【注释】①饷:赠送。②魏武:魏武帝,即曹操。

15.写出加点字的意思。

(1)魏武啖少许: (2)题“合”字:

(3)众莫能解: (4)修便啖:

16.用“|”标出下面句子的朗读停顿。(只标一处)

盖 头 上 题 “合” 字 以 示 众。

17.翻译文中画线的句子。

18.从故事中,我了解到杨修具有 的特点。(填四字词语)

阅读与提升

自相矛盾

楚人有鬻(yú yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗(fó fú)能应也。夫(fū fú)不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

19.给文中的加点字选择正确的读音,打“√”。

20.解释下列加点字。

楚人有鬻盾与矛者:

于物无不陷也:

或曰:

其人弗能应也:

21.用现代汉语翻译下面的句子。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

22.当有人说“以子之矛陷子之盾,何如”时,楚人为什么“弗能应”?

23.这则寓言告诉了我们一个什么道理?

24.阅读文言文,回答问题。

汗不敢出

钟毓(yù)、钟会少有令誉①。年十三,魏文帝闻之,语②其父繇(yáo)曰:“可令二子来。”于是敕(chì)见③。毓面有汗,帝曰:“卿面何以汗?”毓对曰:“战战④惶惶⑤,汗出如浆。”复问会:“卿何以不汗?”对曰:“战战栗栗,汗不敢出。”

注释:①令誉:美名、荣誉。②语:告诉。③救见:皇帝下诏书。④战战:害怕得发抖的样子。惶惶:恐惧。

(1)解释下列句子中加点字的意思。

①钟毓、钟会少有令誉 ②卿面何以汗 ③复问会

(2)以下句中停顿,正确的一项是

A.卿/面何以汗? B.卿/面何以/汗? C.卿面/何以汗? D.卿面/何/以汗?

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

战战栗栗,汗不敢出。

【古人读书的启示】

画荻教子

欧阳公①四岁而孤②,家贫无资。太夫人以获③画地,教以书字,多诵古人篇章。及其稍长,而家无书读,就闾里④士人家借而读之,或因⑤而抄录。以至昼夜忘寝食,惟读书是务⑥。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。{联系上下文,我猜测“长”字在文中的读音是( )。}

【注释】①欧阳公:欧阳修。②孤:父亲去世。③荻:多年生草本植物,形状像芦苇。④闾里:邻居。⑤因:借……机会。⑥务:致力,从事。

25.【理解字词,读懂故事】

(1)根据意思读准字音,请完成文中的填空。

(2)下列字词的理解不正确的一项是( )

A.教以书字(写) B.家贫无资(钱财) C.或因而抄录(有的人) D.惟读书是务(只有)

26.【理解内容,走近人物】

(1)读好下面的句子,试着划分节奏(2处)。

以 至 昼 夜 忘 寝 食,惟 读 书 是 务。

(2)欧阳修“下笔已如成人”的原因有哪些?请根据短文完成思维导图并回答问题。

《(暑假专项提升训练)第1-8单元小古文阅读检测卷-语文五年级下册统编版》参考答案

1. 才 能忍受 2.看你连一根毛都舍不得拔,怎么能做人呢? 3.因为冥王要求猴子拔毛转人身,才拔一根猴子就因痛舍不得,冥王认为做人应懂得舍弃,猴子行为不符。 4.“一毛不拔”现在常用来形容极其吝啬、自私自利的人。

生活中如果遇到这样的人,我会保持适度距离:避免在利益相关的事情上过多依赖对方;明确界限:合作时提前约定规则,避免因对方吝啬而产生矛盾。

【导语】这篇寓言以“一毛不拔”为核心意象,通过猴子转世求人的荒诞情节,展现了深刻的讽刺艺术。阎王“拔毛做人”的要求构成核心隐喻,暗示脱胎换骨必须付出代价。猴子因吝啬痛苦而拒绝改变,其形象生动揭示了人性中吝啬与怯懦的弱点。文末阎王的反诘“如何做人”直指主旨,将生理疼痛升华为精神成长的拷问。成语新解与故事情节形成互文,使传统语义获得叙事深度。文风简练而意蕴深远,体现寓言文学“以小见大”的典型特征。

1.本题考查字义解释。

“方拔一根”的意思是:刚刚才拔下了一根。“方”是才的意思。

“猴不胜痛叫”的意思是:猴子就忍不住痛得叫了起来。“胜”是忍受的意思。

2.本题考查句子翻译。

“一毛不拔”指一根毛也不肯拔,“如何”是怎么的意思。

这句话意思看你连一根毛都舍不得拔,怎么能做人呢?

3.本题考查内容理解。

因为冥王要求猴子想转人身就得把毛全部拔去,可才拔一根猴子就因为疼痛而叫起来,舍不得拔毛。在冥王看来,做人应该有舍有得,猴子这种连一根毛都舍不得舍弃的行为,不符合做人的要求,所以说“一毛不拔,如何做人” 。

4.本题考查内容理解及开放性题目。

一毛不拔”现在常用来形容极度吝啬、自私,在金钱、物质等方面非常小气,不肯付出的人。

相处方式如保持距离、明确规则、包容或表达感受需求等。

示例:生活中如果遇到这样的人,相处方式:可以保持适当的距离,尊重彼此的边界。在涉及利益相关的事情时,提前明确规则,避免不必要的纠纷。如果对方吝啬的行为不影响正常交往,也可以以包容的心态对待,毕竟每个人都有自己的性格特点。但如果其吝啬行为伤害到了自己或他人的利益,要勇敢地表达自己的感受和需求 。

【点睛】参考译文:一只猴子死后见到了阎王,向阎王要求投胎做人。阎王说:“既然你想做人,就需要将毛全部拔掉。”于是阎王就叫夜叉给猴子拔毛。刚刚才拔下了一根,猴子就忍不住痛得叫了起来。阎王笑道:“看你,连一根毛都舍不得拔,怎么做人呢?”

5.① ② ① 6. √ × √ 7.杨氏之子是一个聪明、机智、幽默的孩子。

【导语】这篇《杨氏之子》通过简洁的对话展现了古代儿童的聪慧机敏。全文以“杨梅”与“孔雀”的巧妙对应,构成双关妙对,既体现了汉语的修辞之美,又刻画出杨氏子不卑不亢的应对智慧。文中“君”“夫子”等敬语的使用,折射出古代礼仪文化的浸润。故事短小精悍,在不到百字的篇幅里,既完成了人物刻画,又蕴含文化深意,堪称文言小品中的典范。其价值不仅在于语言训练,更展现了传统文化中重视机敏应对的育人理念。

5.本题考查字词解释。

惠:“甚聪惠” 里的“惠”通“慧”,意思是聪慧,形容杨氏子聪明,故选①。

诣:“孔君平诣其父”,“诣”是拜访的意思,即孔君平来拜见他的父亲,故选②。

示:“孔指以示儿曰”是孔君平指着杨梅给杨氏子看并说,“示”为给……看,故选①。

6.本题考查文章内容和字词理解。

(1)在文言文中,“君”常用来尊称对方,像“此是君家果” 里指杨氏子;“夫子” 也是对有才德之人的尊称,这里指孔君平 。故此项判断为正确。

(2)文中“未闻孔雀是夫子家禽”的“家禽”是“家里的鸟”(“家”指家里,“禽”指鸟 );现在“家禽”指人类驯养的禽类,如鸡、鸭等 。意思不同,故此项判断为错误。

(3)杨氏子用“未闻……”的委婉方式回应,既反驳了孔君平,又不失礼貌,体现其机智与教养 。故此项判断为正确。

7.本题考查分析人物形象。

抓语言细节:孔君平说“此是君家果”,借“杨”姓关联“杨梅”。杨氏子应声答“未闻孔雀是夫子家禽”,以“孔”姓对“孔雀”,用同样逻辑回应,既巧妙反驳,又不失礼貌,体现思维敏捷。

看行为表现:“为设果”,客人来家里,他主动摆放水果,展现懂礼仪、有教养。

结合整体情境:面对长辈(孔君平)的调侃,九岁孩子能快速反应,说明聪慧、机智,善于应对。

示例:从他礼貌设果、巧妙对答,可看出是个聪明机智、思维敏捷、懂礼貌的孩子。

【点睛】参考译文:在梁国,有一户姓杨的人家,家里有个九岁的儿子,非常聪明。孔君平来拜见他的父亲,恰巧他父亲不在家,于是便叫杨氏子出来。杨氏子为孔君平端来水果,水果中有杨梅。孔君平指着杨梅对杨氏子说:“这是你家的水果。” 杨氏子马上回答说:“我可没有听说孔雀是先生您家的鸟。”

8. 喜欢 用 9. 晨夕不休 眠睡疲寝 以绳系头,悬屋梁 10.孙敬是一个勤奋好学、不怕吃苦的人。

【导语】这篇短文通过“孙敬悬梁”的典故,生动展现了一位勤学苦读的学者形象。文中“晨夕不休”四字凝练地概括了孙敬的勤奋精神,“以绳系头”的细节描写极具画面感,突显其克服困倦的毅力。结尾“大儒”的成就印证了持之以恒的价值。全文语言质朴,却蕴含着深刻的劝学意义。

8.本题考查字词理解。

句中“好学”的意思是:喜欢学习。其中“好”指喜欢。

句中“以绳系头”的意思是:用绳子系住头。其中“以”是用的意思。

9.本题考查文段内容的理解与概括。

结合句子“晨夕不休”可知,这句话直接说明他早晚都不停止学习,最能体现“好学”;结合语句“眠睡疲寝”可知,这句话说他到了睡觉时疲倦想睡,这是学习遇到的困难;结合“以绳系头,悬屋梁”可知,这句话直接说明他用绳子把头发系在房梁上以防止睡着,是解决办法。

10.本题考查分析人物形象。

根据对文段内容的理解,概括出孙敬的特点,语言表达合理即可。

示例:他为了克服困倦坚持学习,想出“悬梁”的办法,最终成为大学问家,说明他学习非常勤奋努力、不怕吃苦。

【点睛】参考译文:

孙敬字文宝,喜欢学习,早晚不停。到了睡觉疲劳的时候,用绳子系住头,悬挂在屋梁上。 后来成为当世大儒。

11.C 12.更奇也/古人名亦甚多/未闻有李达者 13. 鲁智深 鲁智深倒拔垂杨柳 14.“友人愕然”是因为他从来没有听说过秀才所说的人名,感到奇怪。“哑然失笑”是因为他突然明白秀才认错了许多字。

【导语】这篇《秀才读别字》是一则幽默讽刺的古代小品文。文章通过秀才读错《水浒》人物名字的趣事,生动刻画了一个“嗜书而别字良多”的滑稽形象。作者运用对比手法:秀才一本正经地读错字,友人从疑惑到恍然的表情变化,形成强烈喜剧效果。文中“水许”“李达”“鱼智沉”等错读既展现了秀才的荒谬,又暗含对读书不求甚解者的讽刺。语言简洁明快,对话描写尤为精彩,短短百余字就勾勒出一个令人捧腹的读书场景,体现了古代小品文寓教于乐的特点。

11.本题考查字词解释。

C.书中更有何人:书中还有什么人?更:还,还有。

故选C。

12.本题考查文言断句。

“更奇也古人名亦甚多未闻有李达者”的意思是这就更奇怪了,古人的名字那么多,可没听过有叫李达的。“更奇也”表示独立感叹。“也”是文言文常见的句末语气词,表示停顿,相当于现代汉语的“啊”“呀”。“古人名亦甚多”是陈述事实,“古人名”(古人的名字)是主语,“亦甚多”(也很多)是谓语,构成完整短句。“未闻有李达者”是补充说明,“未闻”(没听说过)是谓语,“有李达者”(有个叫李达的人)是宾语,补充前文。

因此,断句为:更奇也/古人名亦甚多/未闻有李达者。

13.本题考查内容理解。

原文中秀才将《水浒》读作《水许》,“浒”(hǔ)误读为“许”(xǔ),说明秀才存在“形近误读”现象。“鲁智深”被读作“鱼智沉”是因为:“鲁”(lǔ)和“鱼”(yú)的韵母相近,声母出现误读。“深”(shēn)和“沉”(chén)同属“氵”偏旁字,且“沉”是“深”的常见误写字。因此,“鱼智沉”其实是指鲁智深。

关于鲁智深的情节有:鲁智深拳打镇关西、鲁智深倒拔垂杨柳、鲁智深大闹五台山等。“拳打镇关西”出自第三回,作为鲁智深首次登场事件,展现其嫉恶如仇的性格。“倒拔垂杨柳”出自第七回,展示其神力,是《水浒》标志性场景之一。“大闹五台山”出自第四回,突出其狂放不羁的僧人形象。

14.本题考查内容理解。

联系上下文,友人已经知道《水许》是《水浒》,但是没有听说过《水浒》中有“李达”“鱼智沉”,感到很奇怪。因此,“愕然”的原因是为秀才读的书名、人名全是错的,感到惊讶。

“哑然失笑”的意思是见到或听到好笑的事,不由自主地笑出声来。联系上下文,友人明白秀才读作了很多字,感到很好笑。因此,而后“哑然失笑”的原因是发现秀才读的是《水浒》,但因读错字闹笑话,觉得滑稽可笑。

【点睛】参考译文:有一个秀才非常爱读书,但经常读错字。一天,他正在读《水浒传》,恰好有朋友来拜访,看见后问他:“你在读什么书?”秀才回答:“《水许》。”朋友觉得奇怪,说:“我读的书也算多了,可从未见过《水许》这本书。”又问:“书里写了哪些人物?”秀才说:“有个叫李达的。”朋友说:“这就更奇怪了,古人的名字那么多,可没听过有叫李达的。这个人是什么样子的?”秀才答:“他手拿两把大爹(斧),有万夫不当之男(勇)。”朋友问:“书中还有谁?”秀才说:“有个和尚叫鱼智沉(鲁智深),还有个教头叫林仲(林冲)。”朋友先是一愣,随后忍不住笑了起来。

15. 吃 写 理解 立即、就 16.盖头上|题“合”字以示众。 17.“主公是让大家每人吃一口,还有什么可犹豫的?” 18.聪明机智

【导语】这篇《一合酪》以精妙的语言艺术展现了魏晋时期的人物智慧。曹操“题合字”的行为既是权力象征,又是智力测试,体现了其深沉霸道的性格特征;杨修“便啖”并解字的情节,则生动刻画其“思维敏捷”的特质。文章通过“酪”这一日常物象,构建了“一字藏玄机”的叙事张力,在简练对话中完成人物塑造。典故本身兼具历史趣味性与文化隐喻性,既可作为语言教学范本,也蕴含着中国传统"字谜文化"的深层韵味。

15.本题考查字词解释。

(1)魏武啖少许:曹操吃了一点儿。“啖”是吃的意思。

(2)盖头上题“合”字以示众:是在盖子上写“合”字给大家看。“题”是写的意思。

(3)众莫能解:众人没人能够理解写这个字的原因。“解”指理解。

(4)修便啖:杨修就吃了。“便”是就的意思。

16.本题考查文言断句。

这句话的意思是在盖子上写“合”字来给众人看。“盖头上”是一个整体,表示位置,“题‘合’字以示众”是具体的行为,所以在“盖头上”后停顿。

故为:盖头上|题“合”字以示众。

17.本题考查的是翻译文言语句。

解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。“公教人啖一口也,复何疑”中“教”同“叫”;“啖”吃的意思;“复”又的意思;故答案是“主公叫我们每人吃一口,又有什么好怀疑的呢?

18.本题考查分析人物形象。

阅读文章内容可知,众人都不理解曹操在盖子上写“合”字的意图,而杨修马上就明白是“一人一口”的意思,这体现出他聪明、反应快,能用四字词语“聪明机智”或“才思敏捷”等来形容 。

【点睛】参考译文:

有人进贡给魏武帝曹操一杯乳酪,曹操吃了一点,在杯盖上写了一个“合”字给大家看,众人没人能够理解写这个字的原因。轮到杨修时,他便吃了一口,说:“主公叫我们每人吃一口,又有什么好怀疑的呢?”

19.yù fú fú 20. 卖 刺破或穿透 有的人 不 21.什么都不能刺破的盾和什么都能刺破的矛,不可能同时存在于这个世界上。 22.因为他的说法前后矛盾,不能自圆其说,所以他“弗能应”。 23.这则寓言告诉我们的道理是说话做事要前后照应,不要自相矛盾。

【导语】这篇《自相矛盾》以简洁的寓言形式,通过楚人夸耀盾与矛的极端言辞,生动揭示了逻辑矛盾的本质。文本运用对话体展开矛盾冲突,以“弗能应”的哑然收尾,凸显了绝对化论断的荒谬性。作者善用对比手法(“不可陷”与“无不陷”)和递进结构(从个体夸耀到普遍真理),最终提炼出“不可同世而立”的哲学命题。其价值在于用生活化的比喻阐释了形式逻辑的基本规律,警示人们言行需符合逻辑自洽性。

19.本题考查字音。

“鬻”读“yù”,意为“卖”,是文言文中表示售卖的常用字。

“弗”读“fú”,是文言文中的否定词,相当于“不”。

夫:fū,通常指成年男子或丈夫;fú,则用作文言助词或指示代词。

“夫”在这里读“fú”,作为句首语气词,用于引出议论。

20.本题考查字词解释。

“鬻”结合语境“楚人有鬻盾与矛者”,指楚国人在卖盾和矛,所以“鬻”是“卖”的意思。

“陷”在“吾矛之利,于物无不陷也”中,描述矛的锋利,能穿透物体,因此“陷”是“穿透、刺破”的意思。

“或曰”是“有的人说”的意思,“或”在这里指代“有的人”。

“其人弗能应也”指那人不能回答,“弗”直接翻译为“不”。

21.本题考查句子翻译。

翻译时需注意关键词:“夫”是句首语气词,可不译;“不可陷之盾”指“无法被刺穿的盾”;“无不陷之矛”指“能刺穿一切的矛”;“同世而立”是“同时存在于世间”。

意思是:无法被刺穿的盾和能刺穿一切的矛,是不可能同时存在于世间的。

22.本题考查短文内容的理解。

楚人既说自己的盾“物莫能陷”,又说自己的矛“于物无不陷”,这两个说法本身相互抵触。当被问到“以子之矛陷子之盾”时,若矛刺穿了盾,说明盾并非“物莫能陷”;若矛刺不穿盾,说明矛并非“于物无不陷”。无论哪种结果,都会推翻他之前的话,所以他无法回应。

故:因为自己把“矛”和“盾”的功力都夸大到绝对化程度,使自己不能自圆其说,处于尴尬局面,无法回答。

23.本题考查主旨概括。

寓言通过楚人自相矛盾的行为,讽刺了说话、做事前后不一致、相互抵触的现象。告诉我们:说话做事要实事求是,遵循逻辑,不能夸大其词或前后矛盾,要符合客观事实。

【点睛】参考译文:

楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“我的盾很坚固,无论用什么矛都无法穿破它!”然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,无论用什么盾都不能不被它穿破!”有的'人问 他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”,那个人被问得哑口无言。什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,不能同时出现在一起。

24.(1) 少年 为什么有汗 又

(2)C

(3)心惊肉跳,害怕得发抖,汗都不敢出。

【导语】这篇文言短文通过钟毓、钟会兄弟面见魏文帝的对话,生动展现了二人不同的性格特点。钟毓诚实坦率,直言因恐惧而汗出如浆;钟会则机智幽默,以“汗不敢出”巧妙应对。文章语言简洁,对话传神,通过对比手法凸显人物形象,富有戏剧性和趣味性。同时反映了古代君臣礼仪的严肃氛围,以及文人在面对帝王时的谨慎态度,展现了魏晋时期名士风流的语言艺术。

【详解】(1)本题考查文言字词的解释。

这种题型考查的都是重要的字词,需要识记。作答时,可以结合整句话的意思来理解加点字词的含义。

①“钟毓、钟会少有令誉”意思是:钟毓、钟会在少年时期就有美好的声誉。少:少年时期。

②“卿面何以汗”意思是:你脸上为什么出汗呢?何以汗:为什么有汗。

③“复问会”意思是:文帝又问钟会。复:又。

(2)本题考查句子停顿。

解答该题要读懂句意,根据句意判断句子的结构。“卿面何以汗”意思是:你脸上为什么出汗呢?根据句意以及断句的规律,“卿”是主语,“面何以汗”是谓语部分,正确的划分是:卿面/何以汗?

故选C。

(3) 本题考查文言文句子翻译。

翻译的时候要字字落实,以直译为主,意译为辅。可以先把句中的重点字词翻译出来,再按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词句通顺。战战:害怕得发抖的样子。出:冒出,流出。

整句话的意思是:由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出。

【点睛】参考译文:钟毓、钟会在少年时期就有美好的声誉。十三岁时,魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声,就对他们的父亲钟繇说:“可以叫这两个孩子来见我。”于是奉旨进见。钟毓脸上冒有汗水,魏文帝问:“你脸上为什么出汗呢?”钟毓回答:“由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出。”文帝又问钟会:“你脸上为什么不出汗?”钟会回答:“由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出。

25.(1)zhǎng(2)C 26.(1)以至/昼夜忘寝食,惟/读书是务。

(2)(从左往右)以荻画地 刻苦攻读 教以书字昼夜忘寝食,惟读书是务

要想获得成功,必须专心致志、勤学苦练、坚持不懈。

【导语】文章讲述欧阳修四岁丧父,家贫,母亲用荻画地教他写字、诵文,他稍长借书抄录,昼夜苦读,终成大家。故事凸显逆境苦学精神,体现家庭教育与个人勤奋的重要性,简洁有力。

25.本题考查字音推断和实词理解。

(1)“长”读zhǎng时,表示生长、成长等意思。读cháng时,多形容物体长度或时间跨度。

“及其稍长”的意思是“等到他渐渐长大”,“长”表示年龄增长。故“长”读zhǎng。

(2)C.“或因而抄录”意思是:有时借(借书的)机会抄录下来。“或”在此为副词,表“有时、偶尔”,而非 “有的人”。

故选C。

26.本题考查文言文节奏划分与内容理解。

(1)“以至昼夜忘寝食,惟读书是务。”意为 “以至于白天黑夜忘记睡觉吃饭,只把读书当作首要的事情”。“以至”为连词,表程度加深,引出后文“昼夜忘寝食”的结果,故在“以至”后断开,强调其连接作用。“惟”是副词,意为“只、仅仅”,修饰“读书是务”(即 “致力于读书”),在“惟”后断开,突出动作的唯一性。

所以节奏划分 :以至/昼夜忘寝食,惟/读书是务。

(2)母亲教导相关:从“欧阳公四岁而孤,家贫无资。太夫人以荻画地,教以书字”可知,母亲以荻画地教他写字,这是基础,让他有识字等知识积累起步,为后续多诵篇章奠基 。

多诵古人篇章后的行为:文中“及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录”,说明他在母亲教导、多诵篇章后,因家贫无书,通过借书、抄录获取更多阅读内容 ;“以至昼夜忘寝食,惟读书是务”体现他读书勤奋专注,这些共同促使他“下笔已如成人” 。

明白的道理:读欧阳修故事,能明白家境贫寒、条件艰苦不会阻碍成才,只要自身勤奋努力(如借书抄录、昼夜苦读 ),再有长辈正确引导(母亲画荻教子 ),就能在学业、才能上取得成果,也就是成功源于勤奋与良好教导 。

思维导图填空从左到右依次为:太夫人以荻画地,教以书字;读书勤奋专注;昼夜忘寝食,惟读书是务;成功离不开自身的勤奋努力,也离不开长辈的正确教导。

【点睛】【参考译文】欧阳修四岁时父亲就去世了,家境贫寒,没有钱财(供他读书、学习)。他的母亲用荻草在地上画画,教他写字,还让他多诵读古人的文章典籍。等到他年纪渐渐大些,家里没有书可以阅读,(他)就到同乡的读书人家去借书来读,有时借着这个机会抄录(书中内容)。以至于(他)白天黑夜忘记睡觉和吃饭,只致力于读书这件事。(他)从小所写的诗歌、文章,一下笔就已经如同成年人(的水平)一样了。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录