统编版四年级语文上册第三单元综合测试卷 (B)(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版四年级语文上册第三单元综合测试卷 (B)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 23:59:17 | ||

图片预览

文档简介

人教版四年级语文上册第三单元综合测试卷 (B)

能力提升与创新

考试时间:90分钟 满分:100分

一、给句子中的加点字选择正确读音,打“ ”。(4分)

1.自从有了天气预报,人们再也不用担心气温骤降(xiáng jiàng)了,真是“一物降(xiáng jiàng)一物”啊。

2.沿着弯弯曲(qū qǔ)曲的山路往前走,你准会听到鸟儿们那婉转动听的曲(qū qǔ)调,令人心旷神怡!

二、看拼音,写字词。(8分)

我 xuǎn zé( )了一条小径向山上走去,参天古木 zhàn jù( )了道路 liǎng cè( ), chóngchóng dié dié( )的 nèn lǜ( )尽显生机。阳光 shùn( )着树叶的 kòng xì( )洒在石阶上,落下斑驳的光影。在我心中,眼前之景与名山大川相比也毫不 xùn sè( )。

三、选择题。(12分)

1.下列动物的“家”的名称完全正确的一项是 ( )

A.蚁穴 虎穴 鸟穴 B.狗窝 鸟窝 鸡窝

C.羊圈 马圈 狗圈 D.鼠洞 狗洞 蛇洞

2.下列加点词或谚语运用恰当的一项是 ( )

A.蟋蟀的住宅隐蔽在青草丛中,非常隐藏。

B.我喜欢蒲公英,尤其喜欢她随遇而安的恬淡。

C.长江中下游地区,在农历的八九月还很暖和,甚至持续到十月,所以有谚语“八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来”。

D.进入秋天,下了好几场雨,天气变冷。爸爸不禁感慨道:“真是‘立了秋,把扇丢’啊!”

3.下列说法不正确的一项是 ( )

A.叶圣陶先生经过长时间细致的观察,了解了爬山虎向上爬的秘密。

B.《蟋蟀的住宅》一文赞美了蟋蟀吃苦耐劳、不随遇而安的精神。

C.《暮江吟》中“吟”的意思是吟诵,全诗描绘的是红日西沉到新月东升这一段时间的景象。

D.写观察日记的时候,只有进行细致的观察,才能写得准确生动。

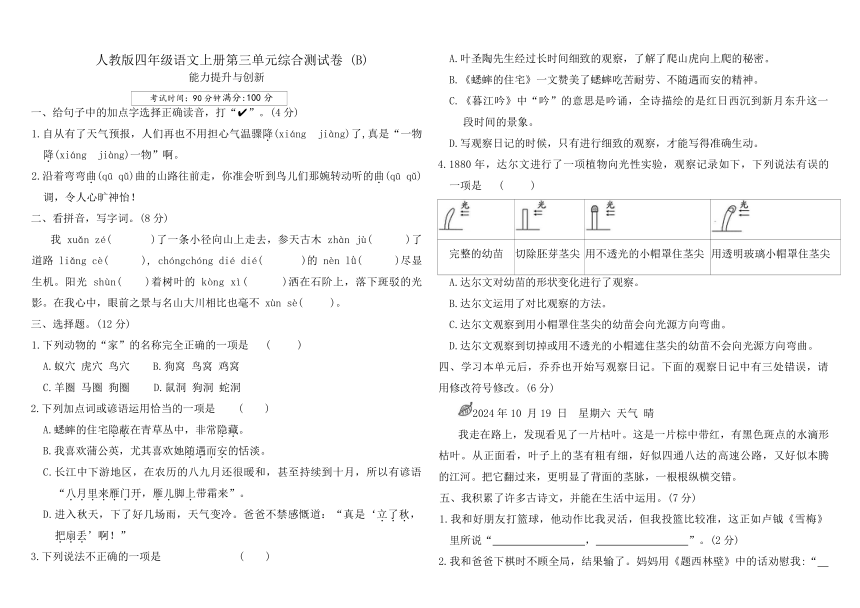

4.1880年,达尔文进行了一项植物向光性实验,观察记录如下,下列说法有误的一项是 ( )

完整的幼苗 切除胚芽茎尖 用不透光的小帽罩住茎尖 用透明玻璃小帽罩住茎尖

A.达尔文对幼苗的形状变化进行了观察。

B.达尔文运用了对比观察的方法。

C.达尔文观察到用小帽罩住茎尖的幼苗会向光源方向弯曲。

D.达尔文观察到切掉或用不透光的小帽遮住茎尖的幼苗不会向光源方向弯曲。

四、学习本单元后,乔乔也开始写观察日记。下面的观察日记中有三处错误,请用修改符号修改。(6分)

2024年10 月19 日 星期六 天气 晴

我走在路上,发现看见了一片枯叶。这是一片棕中带红,有黑色斑点的水滴形枯叶。从正面看,叶子上的茎有粗有细,好似四通八达的高速公路,又好似本腾的江河。把它翻过来,更明显了背面的茎脉,一根根纵横交错。

五、我积累了许多古诗文,并能在生活中运用。(7分)

1.我和好朋友打篮球,他动作比我灵活,但我投篮比较准,这正如卢钺《雪梅》里所说“ , ”。(2分)

2.我和爸爸下棋时不顾全局,结果输了。妈妈用《题西林壁》中的话劝慰我:“ , 。”我明白了 。(3分)

3.入秋以后,秋雨绵绵,我换上了厚衣服,因为我知道“ , ”。 (2分)

六、综合探究:读材料,回答问题。(10分)

【材料一】南京紫金山森林动物资源十分丰富,而又属昆虫种类最多。目前,紫金山昆虫博物馆统计有昆虫共计15目150科847属1188种,其中蛾类28科355属494种,蝶类种类8科56属92种。现按计划将展区分为昆虫的习性及类群、生活环境、昆虫与人类的关系三部分。

【材料二】南京紫金山昆虫博物馆打算举行“法布尔的虫虫世界”特展,乔乔作为志愿者,从《昆虫记》中摘选了如下片段,制作成了资料卡片。

A.这帮掩埋工(粪金龟)所搞的服务工作对野外的环境卫生意义十分重大;而我们,这种净化工作的主要受益者,反而对这些小勇士有点鄙夷不屑,还用粗言恶语对待它们……它们不企求我们什么,只是希望我们多少有点宽容心。

B.蝉落在一棵小树的细枝上,用它那如钻头般的细嘴钻了开来,钻透那坚硬平滑、被太阳晒得汁液饱满的树皮。它从钻孔中把吸管插进去之后,便一动不动地、聚精会神地、美滋滋地沉浸在汁液的甜美中。

1.材料一主要介绍了 及展区分类。画“ ”句列举了大量数据,这样写的好处是 。(3分)

2.乔乔计划将资料卡片编入对应的展区宣传册中,资料卡片 A 应编入( )号展区;资料卡片 B 应编入( )号展区。(填序号)(4分)

①昆虫的习性及类群

②昆虫的生活环境

③昆虫与人类的关系

3.读下面的诗句,对比材料二,你有什么发现 (3分)

垂缕(ruí)饮清露———虞世南《蝉》

【注释】蝉垂下像帽缨一样的触角吸吮着清澈甘甜的露水。

七、阅读理解。(23分)

(一)最爱东山晴后雪①(8分)

[宋]杨万里

只知逐胜②忽忘寒,小立春风夕照间。

最爱东山晴后雪,软红光里涌银山。

【注释】①本诗为《雪后晚晴,四山皆青,惟东山全白,赋〈最爱东山晴后雪〉二绝句》中的一首。②逐胜:追寻胜景。

1.古诗题目点明诗人情感的词是“ ”。(1分)

2.读“小立春风夕照间”一句,我知道诗人赏景的季节是 ,赏景的时间是 。(2分)

3.本诗描绘了诗人观察到的雪后初晴之景,下列说法不正确的一项是(2分) ( )

A.诗人主要对景物的颜色进行了观察。

B.“软红光”是诗人观察到的夕阳的形态。

C.“涌”字描绘出了雪后东山光芒闪烁的动态美。

D.诗人将东山称作“银山”是因为山本就是银色的。

4.发挥想象,写一写“软红光里涌银山”描绘了怎样的画面。(3分)

(二)春天从地里细细长出来(15分)

①早晨,去花坛看二月兰,稀疏几枝,顶着紫红小花苞,未如去年一样繁茂,却见地里长了细细密密的碎米荠,开极细小的白花,纤柔,成片,铺满了狭长的花坛地面。

②起初,我并不知道这些野草叫碎米荠。大概就是荠菜吧!我想。看它开的花,极似荠菜花。后来见到真正的荠菜,才发现两者的花虽然很像,但是叶子不一样,碎米荠叶片有2~5对扁圆形的小叶,荠菜的叶片则为大头羽状。更明显的是果不同,碎米荠是线形的长角果,荠菜结的果,是心状三角形。

③碎米荠和荠菜,都是春天的信使,它们密密齐齐从地里冒出来,让我知觉,果然是春天到了。仿佛一夜之间,世界被唤醒了,又像被画家的笔泼了一层浅浅嫩嫩的绿颜料,万物从懵懂中苏醒。

④早在半个月前浇水的时候,发现木槿的枯枝上有许多极小的芽尖冒出。从入冬开始,木槿就掉光了叶子,之后整个冬天就剩几根苍白的光杆子,以为它死了,如今看到光杆子上这些小绿芽,突然有种失而复得的惊喜。

⑤那棵顶天的紫薇树,曾在一月的大雪中银装素裹,不知什么时候,也披了许多细细密密的小叶子,好像忽然间从一个清瘦苍黄的老人转身变成一个活泼跳动的少年,生命的活力,滋滋从这茂密的嫩叶里生发。

⑥这几天在露台上,每天都能看到这些细小的变化,仿佛看到初生的婴儿一天天生长。心也每天跟着鲜活起来。

⑦早晨沿着山脚跑步时,发现山沿峭壁上,不知什么时候,铺开了一层绿毯似的草,纤嫩的草茎簇拥着,从石壁底下,比赛似的齐齐往上长,就连水泥扶栏上的铁锈丝上也泛出了星星点点的绿色,仔细看,原来是缠着的枯藤醒了。

⑧春天,万物悄悄发出微微光泽,然你若不停下急匆匆的脚步,蹲下来细细观察和感受,很快便会错过这些惊喜。因为它们和时间一样,稍纵即逝。

1.请你用“ ”画出一处体现作者连续观察的句子,用“ ”圈出体现作者观察细致的词语。(4分)

2.阅读文章,体会作者准确生动的表达。(5分)

(1)碎米荠和荠菜的共同点是 ,下列图片中属于碎米荠的是 (多选)。(2分)

(2)画“ ”的句子运用 的修辞手法,生动形象地描绘出了 ,表达了作者 。(3分)

3.“铁锈丝”为什么会泛出星星点点的绿色 下列说法正确的一项是(3分) ( )

A.纤嫩的草茎长到了铁锈丝上,因此铁锈丝泛出了绿色。

B.铁锈丝在生机勃勃的绿草的映衬下,好像有了绿意。

C.“铁锈丝”其实是枯藤,“绿色”是枯藤长出的绿叶。

D.春天给万物带来了光泽,连铁锈丝也不例外。

4.阅读文章,说一说作者是如何展现“春天从地里细细长出来”的。(3分)

八、作文表达。(30分)

在生活中,你连续、细致地观察过什么事物 仔细回忆一下,把观察的过程和观察中发生的趣事写下来。题目自拟,不少于400字。

第三单元综合测试卷(B)答案

一、1. jiàng xiáng 2. qū qǔ

二、选择 占据 两侧 重重叠叠 嫩绿顺 空隙 逊色

三、1. B 2. B 3. C 4. C

四、示例:我走在路上,看见了一片枯叶。这是一片棕中带红,有黑色斑点的水滴形枯叶。从正面看,叶子上的茎有粗有细,好似四通八达的高速公路,又好似奔腾的江河。把它翻过来,更突显了背面的茎脉,一根根纵横交错。

五、1.梅须逊雪三分白 雪却输梅一段香2.不识庐山真面目 只缘身在此山中只有跳出局部从整体观察,才能认清事物的真相与全貌 3.一场秋雨一场寒 十场秋雨要穿棉

六、1.南京紫金山的昆虫资源 具体准确地说明紫金山昆虫资源丰富 2.③ ①

3.我发现在他们笔下,蝉饮水的方式不同。虞世南的《蝉》中,蝉垂下触角吸吮露水,法布尔在材料二中写蝉用它如钻头般的细嘴钻透树皮饮汁液。

七、(一)1.最爱 2.春季(早春) 傍晚

3. D 4.示例:春日的傍晚,夕阳微弱柔和的红光照在东山之上,皑皑白雪闪耀着点点光芒,仿佛是座座银山向我涌来。

(二)1.示例:这几天在露台上,每天都能看到这些细小的变化,仿佛看到初生的婴儿一天天生长。 细小 2.(1)开细小的白花 ②③ (2)比喻 紫薇树发芽长叶时的生机 对植物和大自然的喜爱之情 3.C 4.①将不可捉摸的春天化为具体可感的植物,从植物的生长变化体现春天的到来。②作者着眼于植物细小的变化,通过“细小的花”“细密的叶”“浅嫩的绿”表现了植物迸发出的生命力,从而展现了“春天从地里细细长出来”。

八、略

能力提升与创新

考试时间:90分钟 满分:100分

一、给句子中的加点字选择正确读音,打“ ”。(4分)

1.自从有了天气预报,人们再也不用担心气温骤降(xiáng jiàng)了,真是“一物降(xiáng jiàng)一物”啊。

2.沿着弯弯曲(qū qǔ)曲的山路往前走,你准会听到鸟儿们那婉转动听的曲(qū qǔ)调,令人心旷神怡!

二、看拼音,写字词。(8分)

我 xuǎn zé( )了一条小径向山上走去,参天古木 zhàn jù( )了道路 liǎng cè( ), chóngchóng dié dié( )的 nèn lǜ( )尽显生机。阳光 shùn( )着树叶的 kòng xì( )洒在石阶上,落下斑驳的光影。在我心中,眼前之景与名山大川相比也毫不 xùn sè( )。

三、选择题。(12分)

1.下列动物的“家”的名称完全正确的一项是 ( )

A.蚁穴 虎穴 鸟穴 B.狗窝 鸟窝 鸡窝

C.羊圈 马圈 狗圈 D.鼠洞 狗洞 蛇洞

2.下列加点词或谚语运用恰当的一项是 ( )

A.蟋蟀的住宅隐蔽在青草丛中,非常隐藏。

B.我喜欢蒲公英,尤其喜欢她随遇而安的恬淡。

C.长江中下游地区,在农历的八九月还很暖和,甚至持续到十月,所以有谚语“八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来”。

D.进入秋天,下了好几场雨,天气变冷。爸爸不禁感慨道:“真是‘立了秋,把扇丢’啊!”

3.下列说法不正确的一项是 ( )

A.叶圣陶先生经过长时间细致的观察,了解了爬山虎向上爬的秘密。

B.《蟋蟀的住宅》一文赞美了蟋蟀吃苦耐劳、不随遇而安的精神。

C.《暮江吟》中“吟”的意思是吟诵,全诗描绘的是红日西沉到新月东升这一段时间的景象。

D.写观察日记的时候,只有进行细致的观察,才能写得准确生动。

4.1880年,达尔文进行了一项植物向光性实验,观察记录如下,下列说法有误的一项是 ( )

完整的幼苗 切除胚芽茎尖 用不透光的小帽罩住茎尖 用透明玻璃小帽罩住茎尖

A.达尔文对幼苗的形状变化进行了观察。

B.达尔文运用了对比观察的方法。

C.达尔文观察到用小帽罩住茎尖的幼苗会向光源方向弯曲。

D.达尔文观察到切掉或用不透光的小帽遮住茎尖的幼苗不会向光源方向弯曲。

四、学习本单元后,乔乔也开始写观察日记。下面的观察日记中有三处错误,请用修改符号修改。(6分)

2024年10 月19 日 星期六 天气 晴

我走在路上,发现看见了一片枯叶。这是一片棕中带红,有黑色斑点的水滴形枯叶。从正面看,叶子上的茎有粗有细,好似四通八达的高速公路,又好似本腾的江河。把它翻过来,更明显了背面的茎脉,一根根纵横交错。

五、我积累了许多古诗文,并能在生活中运用。(7分)

1.我和好朋友打篮球,他动作比我灵活,但我投篮比较准,这正如卢钺《雪梅》里所说“ , ”。(2分)

2.我和爸爸下棋时不顾全局,结果输了。妈妈用《题西林壁》中的话劝慰我:“ , 。”我明白了 。(3分)

3.入秋以后,秋雨绵绵,我换上了厚衣服,因为我知道“ , ”。 (2分)

六、综合探究:读材料,回答问题。(10分)

【材料一】南京紫金山森林动物资源十分丰富,而又属昆虫种类最多。目前,紫金山昆虫博物馆统计有昆虫共计15目150科847属1188种,其中蛾类28科355属494种,蝶类种类8科56属92种。现按计划将展区分为昆虫的习性及类群、生活环境、昆虫与人类的关系三部分。

【材料二】南京紫金山昆虫博物馆打算举行“法布尔的虫虫世界”特展,乔乔作为志愿者,从《昆虫记》中摘选了如下片段,制作成了资料卡片。

A.这帮掩埋工(粪金龟)所搞的服务工作对野外的环境卫生意义十分重大;而我们,这种净化工作的主要受益者,反而对这些小勇士有点鄙夷不屑,还用粗言恶语对待它们……它们不企求我们什么,只是希望我们多少有点宽容心。

B.蝉落在一棵小树的细枝上,用它那如钻头般的细嘴钻了开来,钻透那坚硬平滑、被太阳晒得汁液饱满的树皮。它从钻孔中把吸管插进去之后,便一动不动地、聚精会神地、美滋滋地沉浸在汁液的甜美中。

1.材料一主要介绍了 及展区分类。画“ ”句列举了大量数据,这样写的好处是 。(3分)

2.乔乔计划将资料卡片编入对应的展区宣传册中,资料卡片 A 应编入( )号展区;资料卡片 B 应编入( )号展区。(填序号)(4分)

①昆虫的习性及类群

②昆虫的生活环境

③昆虫与人类的关系

3.读下面的诗句,对比材料二,你有什么发现 (3分)

垂缕(ruí)饮清露———虞世南《蝉》

【注释】蝉垂下像帽缨一样的触角吸吮着清澈甘甜的露水。

七、阅读理解。(23分)

(一)最爱东山晴后雪①(8分)

[宋]杨万里

只知逐胜②忽忘寒,小立春风夕照间。

最爱东山晴后雪,软红光里涌银山。

【注释】①本诗为《雪后晚晴,四山皆青,惟东山全白,赋〈最爱东山晴后雪〉二绝句》中的一首。②逐胜:追寻胜景。

1.古诗题目点明诗人情感的词是“ ”。(1分)

2.读“小立春风夕照间”一句,我知道诗人赏景的季节是 ,赏景的时间是 。(2分)

3.本诗描绘了诗人观察到的雪后初晴之景,下列说法不正确的一项是(2分) ( )

A.诗人主要对景物的颜色进行了观察。

B.“软红光”是诗人观察到的夕阳的形态。

C.“涌”字描绘出了雪后东山光芒闪烁的动态美。

D.诗人将东山称作“银山”是因为山本就是银色的。

4.发挥想象,写一写“软红光里涌银山”描绘了怎样的画面。(3分)

(二)春天从地里细细长出来(15分)

①早晨,去花坛看二月兰,稀疏几枝,顶着紫红小花苞,未如去年一样繁茂,却见地里长了细细密密的碎米荠,开极细小的白花,纤柔,成片,铺满了狭长的花坛地面。

②起初,我并不知道这些野草叫碎米荠。大概就是荠菜吧!我想。看它开的花,极似荠菜花。后来见到真正的荠菜,才发现两者的花虽然很像,但是叶子不一样,碎米荠叶片有2~5对扁圆形的小叶,荠菜的叶片则为大头羽状。更明显的是果不同,碎米荠是线形的长角果,荠菜结的果,是心状三角形。

③碎米荠和荠菜,都是春天的信使,它们密密齐齐从地里冒出来,让我知觉,果然是春天到了。仿佛一夜之间,世界被唤醒了,又像被画家的笔泼了一层浅浅嫩嫩的绿颜料,万物从懵懂中苏醒。

④早在半个月前浇水的时候,发现木槿的枯枝上有许多极小的芽尖冒出。从入冬开始,木槿就掉光了叶子,之后整个冬天就剩几根苍白的光杆子,以为它死了,如今看到光杆子上这些小绿芽,突然有种失而复得的惊喜。

⑤那棵顶天的紫薇树,曾在一月的大雪中银装素裹,不知什么时候,也披了许多细细密密的小叶子,好像忽然间从一个清瘦苍黄的老人转身变成一个活泼跳动的少年,生命的活力,滋滋从这茂密的嫩叶里生发。

⑥这几天在露台上,每天都能看到这些细小的变化,仿佛看到初生的婴儿一天天生长。心也每天跟着鲜活起来。

⑦早晨沿着山脚跑步时,发现山沿峭壁上,不知什么时候,铺开了一层绿毯似的草,纤嫩的草茎簇拥着,从石壁底下,比赛似的齐齐往上长,就连水泥扶栏上的铁锈丝上也泛出了星星点点的绿色,仔细看,原来是缠着的枯藤醒了。

⑧春天,万物悄悄发出微微光泽,然你若不停下急匆匆的脚步,蹲下来细细观察和感受,很快便会错过这些惊喜。因为它们和时间一样,稍纵即逝。

1.请你用“ ”画出一处体现作者连续观察的句子,用“ ”圈出体现作者观察细致的词语。(4分)

2.阅读文章,体会作者准确生动的表达。(5分)

(1)碎米荠和荠菜的共同点是 ,下列图片中属于碎米荠的是 (多选)。(2分)

(2)画“ ”的句子运用 的修辞手法,生动形象地描绘出了 ,表达了作者 。(3分)

3.“铁锈丝”为什么会泛出星星点点的绿色 下列说法正确的一项是(3分) ( )

A.纤嫩的草茎长到了铁锈丝上,因此铁锈丝泛出了绿色。

B.铁锈丝在生机勃勃的绿草的映衬下,好像有了绿意。

C.“铁锈丝”其实是枯藤,“绿色”是枯藤长出的绿叶。

D.春天给万物带来了光泽,连铁锈丝也不例外。

4.阅读文章,说一说作者是如何展现“春天从地里细细长出来”的。(3分)

八、作文表达。(30分)

在生活中,你连续、细致地观察过什么事物 仔细回忆一下,把观察的过程和观察中发生的趣事写下来。题目自拟,不少于400字。

第三单元综合测试卷(B)答案

一、1. jiàng xiáng 2. qū qǔ

二、选择 占据 两侧 重重叠叠 嫩绿顺 空隙 逊色

三、1. B 2. B 3. C 4. C

四、示例:我走在路上,看见了一片枯叶。这是一片棕中带红,有黑色斑点的水滴形枯叶。从正面看,叶子上的茎有粗有细,好似四通八达的高速公路,又好似奔腾的江河。把它翻过来,更突显了背面的茎脉,一根根纵横交错。

五、1.梅须逊雪三分白 雪却输梅一段香2.不识庐山真面目 只缘身在此山中只有跳出局部从整体观察,才能认清事物的真相与全貌 3.一场秋雨一场寒 十场秋雨要穿棉

六、1.南京紫金山的昆虫资源 具体准确地说明紫金山昆虫资源丰富 2.③ ①

3.我发现在他们笔下,蝉饮水的方式不同。虞世南的《蝉》中,蝉垂下触角吸吮露水,法布尔在材料二中写蝉用它如钻头般的细嘴钻透树皮饮汁液。

七、(一)1.最爱 2.春季(早春) 傍晚

3. D 4.示例:春日的傍晚,夕阳微弱柔和的红光照在东山之上,皑皑白雪闪耀着点点光芒,仿佛是座座银山向我涌来。

(二)1.示例:这几天在露台上,每天都能看到这些细小的变化,仿佛看到初生的婴儿一天天生长。 细小 2.(1)开细小的白花 ②③ (2)比喻 紫薇树发芽长叶时的生机 对植物和大自然的喜爱之情 3.C 4.①将不可捉摸的春天化为具体可感的植物,从植物的生长变化体现春天的到来。②作者着眼于植物细小的变化,通过“细小的花”“细密的叶”“浅嫩的绿”表现了植物迸发出的生命力,从而展现了“春天从地里细细长出来”。

八、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地